1《沁园春长沙》课件(共17张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 1《沁园春长沙》课件(共17张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-17 10:07:47 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

沁园春·长沙

学习目标

1、了解作者和创作背景。

2、品味关键词语,理解景中寓情,情中显志的特点。

3、感受毛泽东博大的情怀和革命的壮志。

反复吟诵,吟咏诗韵

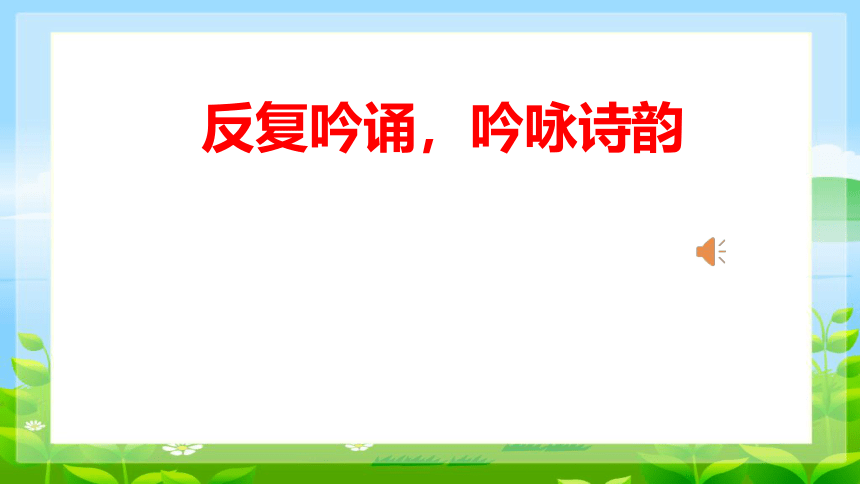

知人:毛泽东(1893年12月26日-1976年9月9日),字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任。湖南湘潭人。伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家,是马克思主义中国化的伟大开拓者,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。他对马克思列宁主义的发展、军事理论的贡献以及对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。被人们尊称为“毛主席”。

毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。

论世

这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立。

这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和革命斗争经历,不禁浮想联翩,写下了这首慷慨激昂的词句。

沁园春·长沙

作者:毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

(一)整体感知

1、思考:这首词描述了几幅画面?可以根据内容给各幅画加个小标题吗?

描述了四幅画面:

独立寒秋图、湘江秋景图、峥嵘岁月图、中流击水图。

独立寒秋, 湘江北去, 橘子洲头。

独立寒秋图

“独立寒秋,湘江北去, 橘子洲头。”交代了哪些内容。

1、起句“独立”二字破空而来,以“寒秋”、“橘子洲”点明时间、地点、独立的形象,北去的江流,又有“寒秋”着色,便有了无限的涵咏之味和沉郁豪迈之气。

思考探究:“独立”能否改为“站立”或“直立”?

明确:不能。独立不仅表明是一个人,而且显示了使人中流砥柱的气概。联系当时背景,诗人遭军阀通缉,身处险境却能独立寒秋,何等的坦荡从容!

比较鉴赏:柳宗元《江雪》中“独钓寒江雪”刻画的形象与本诗有何异同?

柳宗元《江雪》中“独钓寒江雪”。这是他政治革新失败以后,被贬到永州后写的,表露了他决不妥协的决心。一个“独钓寒江”,一个“独立寒秋”,意境相似,但封建士大夫与革命伟人的胸襟境界怎能同日而语的。

湘江秋景图:第二、第三句描绘绚丽壮观的秋景图。

(1)一个“看”字,一直控制到哪里?这里诗人看到了哪些内容?找同学读一下。

(2)现在大家来找一下,“看”字统领了那些意象?意象的特点是什么?运用了哪些写景手法?

山、林、江、舸、鹰、鱼

控制到“万类霜天竞自由”,共7句。

看万山红遍, 层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。鹰击长空, 鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

探究:

小组讨论:景色艳丽,生机蓬勃,是作者运用了一些关键词语。结合诗句分析,作者哪些字运用的好?为什么好?

品读诗句:

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

面对着绚丽多姿、充满生机的湘江秋景,词人为什么会感到“怅”呢?

明确:词人面对着生机勃勃的大自然和广阔的宇宙,面对着在大自然和宇宙中竞自由的万物,他想到了被压迫、被剥削的人民,想到了祖国的命运和革命的未来,于是感到了“怅”。这里的“怅”不是失意,是怅惘。于是他就开始了“问”。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

“问苍茫大地,谁主沉浮”含义是什么?表达了词人怎么样的感情?

明确:词人由大自然的万物引出了“谁主沉浮”的问题,“主沉浮”在这里是主宰国家命运、掌握民族前途之意,实质是词人进入深沉的历史思索,提出革命领导权的问题。抒写出词人对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和豪情壮志。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户候。

曾记否,,到中流击水浪遏飞舟。

作业:用自己的话描述这壮美的景色。

要求:

1.意思完整,但是不能流于翻译。

2.展开联想,可以加入自己想象的事物,适当调整语序。

3.注意语言的准确和优美。

谢谢观看

沁园春·长沙

学习目标

1、了解作者和创作背景。

2、品味关键词语,理解景中寓情,情中显志的特点。

3、感受毛泽东博大的情怀和革命的壮志。

反复吟诵,吟咏诗韵

知人:毛泽东(1893年12月26日-1976年9月9日),字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任。湖南湘潭人。伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家,是马克思主义中国化的伟大开拓者,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。他对马克思列宁主义的发展、军事理论的贡献以及对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。被人们尊称为“毛主席”。

毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。

论世

这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立。

这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和革命斗争经历,不禁浮想联翩,写下了这首慷慨激昂的词句。

沁园春·长沙

作者:毛泽东

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

(一)整体感知

1、思考:这首词描述了几幅画面?可以根据内容给各幅画加个小标题吗?

描述了四幅画面:

独立寒秋图、湘江秋景图、峥嵘岁月图、中流击水图。

独立寒秋, 湘江北去, 橘子洲头。

独立寒秋图

“独立寒秋,湘江北去, 橘子洲头。”交代了哪些内容。

1、起句“独立”二字破空而来,以“寒秋”、“橘子洲”点明时间、地点、独立的形象,北去的江流,又有“寒秋”着色,便有了无限的涵咏之味和沉郁豪迈之气。

思考探究:“独立”能否改为“站立”或“直立”?

明确:不能。独立不仅表明是一个人,而且显示了使人中流砥柱的气概。联系当时背景,诗人遭军阀通缉,身处险境却能独立寒秋,何等的坦荡从容!

比较鉴赏:柳宗元《江雪》中“独钓寒江雪”刻画的形象与本诗有何异同?

柳宗元《江雪》中“独钓寒江雪”。这是他政治革新失败以后,被贬到永州后写的,表露了他决不妥协的决心。一个“独钓寒江”,一个“独立寒秋”,意境相似,但封建士大夫与革命伟人的胸襟境界怎能同日而语的。

湘江秋景图:第二、第三句描绘绚丽壮观的秋景图。

(1)一个“看”字,一直控制到哪里?这里诗人看到了哪些内容?找同学读一下。

(2)现在大家来找一下,“看”字统领了那些意象?意象的特点是什么?运用了哪些写景手法?

山、林、江、舸、鹰、鱼

控制到“万类霜天竞自由”,共7句。

看万山红遍, 层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。鹰击长空, 鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

探究:

小组讨论:景色艳丽,生机蓬勃,是作者运用了一些关键词语。结合诗句分析,作者哪些字运用的好?为什么好?

品读诗句:

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

面对着绚丽多姿、充满生机的湘江秋景,词人为什么会感到“怅”呢?

明确:词人面对着生机勃勃的大自然和广阔的宇宙,面对着在大自然和宇宙中竞自由的万物,他想到了被压迫、被剥削的人民,想到了祖国的命运和革命的未来,于是感到了“怅”。这里的“怅”不是失意,是怅惘。于是他就开始了“问”。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

“问苍茫大地,谁主沉浮”含义是什么?表达了词人怎么样的感情?

明确:词人由大自然的万物引出了“谁主沉浮”的问题,“主沉浮”在这里是主宰国家命运、掌握民族前途之意,实质是词人进入深沉的历史思索,提出革命领导权的问题。抒写出词人对国家命运的关切和以天下为己任的博大胸怀和豪情壮志。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户候。

曾记否,,到中流击水浪遏飞舟。

作业:用自己的话描述这壮美的景色。

要求:

1.意思完整,但是不能流于翻译。

2.展开联想,可以加入自己想象的事物,适当调整语序。

3.注意语言的准确和优美。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读