八年级上册教材分析课件(51张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级上册教材分析课件(51张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 912.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-18 09:55:21 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

部编八年级中国历史

教科书介绍

目录

1

2

3

教学建议

新旧对比

总体概述

01 总体概述

核心思想

教学目标

内容分析

【核心思想】NO.1 唯物史观统领教材

各种史观中要以唯物史观统领

(1)社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。社会意识具有相对独立性。突出表现为社会意识对社会存在具有反作用。

(2)生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力.

(3)经济基础决定上层建筑,上层建筑反映经济基础,并反作用于经济基础。

(4)阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力。

(5)人民群众是历史的创造者。

(6)人类社会经历了由低级到高级的五种社会形态。

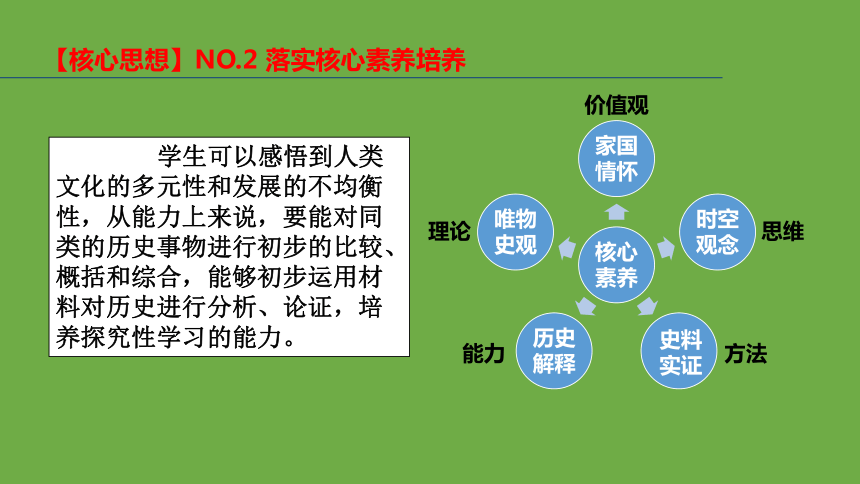

【核心思想】NO.2 落实核心素养培养

学生可以感悟到人类文化的多元性和发展的不均衡性,从能力上来说,要能对同类的历史事物进行初步的比较、概括和综合,能够初步运用材料对历史进行分析、论证,培养探究性学习的能力。

理论

史料

实证

能力

方法

价值观

思维

第一,要“了解中国近代史上重要的人物、历史事件、历史现象”。

重要历史人物:洪秀全、康有为、梁启超、孙中山、袁世凯、陈独秀、胡适、鲁迅、毛泽东、朱德、邓小平、蒋介石、张謇、齐白石、徐悲鸿、聂耳、冼星海等。(突出无产阶级革命家)

重要事件:鸦片战争、太平天国运动、洋务运动、甲午战争、百日维新、义和团运动、辛亥革命、新文化运动、五四运动、中国共产党成立、国共合作、北伐战争、井冈山会师、红军长征、遵义会议、九一八事变、西安事变、七七事变、南京大屠杀、正面战场抗日、敌后战场抗日、中共七大、日本投降、重庆谈判、三大战役等。(政治、外交、军事为主干,兼顾经济、社会等领域)

【教学目标】NO.1 -1知识层面(主干性知识)

第一,要“了解中国近代史上重要的人物、历史事件、历史现象”。

历史现象:透过多个历史人物的活动,或多个历史事件所呈现的历史过程或历史发展趋势。例如:

中国社会一步步沦为半殖民地;

中国人民反抗外来侵略所呈现出来的不屈不挠的斗争精神。

【教学目标】NO.1 -1知识层面(主干性知识)

第二,要“了解中国近代史发展的基本线索”。

近代中国历史是反帝反封建的民族民主革命史,也是中国社会由传统逐渐向近代转型的历史。

近代两条主线:

中国人民为争取民族独立、政治民主而不断斗争,直至革命胜利;

中国人民在革命斗争中,不断推动中国社会向现代化迈进。

【教学目标】NO.1-1 知识层面(主干性知识)

课标(2011版):能够阅读和理解一些基本的历史材料,这是基本技能之一。

例如:

分清历史史实与历史判断,理解二者的联系与区别;

收集并阅读和理解一些基本的历史材料,能够归纳一些基本的史实,比较历史现象。

【教学目标】NO.1-2 能力培养

识记层次(感知历史)

课标中使用“知道、了解、列举、讲述、简述、观察”等行为动词。

【教学目标】NO.2 过程与方法 ——学习程度和目标

理解分析层次(理性认识)

课标中使用“认识、概述、理解、说明、阐明、分析、评价、比较、探讨”等行为动词。

五个方面的基本认知:

第一,认识近代中国遭受过的深重苦难是国内专制统治的腐朽黑暗和外国列强入侵造成的;

第二,认识捍卫国家主权和民族尊严是中华民族的优良传统;

第三,知道救亡图存和实现现代化是近代中国人民奋斗的基本目标;

第四,知道民族民主革命的艰巨性。

第五,知道没有共产党就没有新中国的道理,从而坚定为中华民族复兴而奋斗的信念。

【教学目标】NO.3 情感态度价值观

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

1.晚清时期列强的侵略与中国人民的抗争

第一,鸦片战争是中国近代史的起点。

通过一些列侵略战争,中国被纳入欧美资本主义世界的条约体系,领土主权、领海主权、司法主权、关税主权等遭到破坏。

中国社会性质发生变化。

随着主要矛盾变化,中国逐渐开始反帝反封建的民族民族革命。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

1.晚清时期列强的侵略与中国人民的抗争

第二,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

半殖民地:国家主权形式上独立,实际上在政治、经济、外交、军事等方面丧失了完全独立的地位,在相当程度上被殖民地化了。

半封建:中国被卷入世界资本主义经济体系和世界市场中。自然经济解体,城乡商品经济发展,开始出现资本主义性质生产关系。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

1.晚清时期列强的侵略与中国人民的抗争

第三,面对外国侵略,中国人民表现出了无畏强暴、敢于斗争的大无畏精神。

如:林则徐领导虎门销烟、甲午战争主要战役、义和团抗击八国联军等。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

2.近代中国救亡图存的早期探索

太平天国运动

革命性:动摇清王朝封建统治基础,打击西方列强侵略。

局限性:不是先进生产力的代表,无法克服小生产者固有的阶级

局限性。

启示:半殖民地半封建的中国,农民具有革命潜力,但不能担负

拯救中国的重任。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

2.近代中国救亡图存的早期探索

洋务运动

传统的重农抑商、重义轻利观念受到冲击,社会风气和价值观念开始变化,有利于资本主义经济发展,也有利于社会风气的改变。

局限性:企图在不改变封建政体下发展近代工业;企图依赖外国达到自强、求富目的;企业经营和管理落后。

戊戌变法(略)

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

3.辛亥革命与中华民国的成立

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

3.辛亥革命与中华民国的成立

性质:完全意义上的近代民族民主革命。

孙中山是中国民主革命的先行者。强调辛亥革命成功的一面,强调辛亥革命对中国历史的贡献。

袁世凯复辟说明中国民主革命的艰巨性。其复辟失败从另一个方面论证了辛亥革命的历史意义。

新文化运动是一场思想解放运动,既是辛亥革命的继续,又为新民主主义革命的到来创造了条件。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

4.五四运动与新民主主义革命的兴起

五个学习内容中,有四个上升到理解和分析层次。如:

认识五四运动是新民主主义革命的开端;

认识中国共产党成立的历史意义;

认识中国共产党创建工农红军和农村革命根据地的意义;

体会红军的革命英雄主义精神,认识遵义会议在中国革命史上的地位。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

5.中华民族的抗日战争

时间:1931-1945年,认识中国从局部抗战到全民族抗战的过程。

理解分析层次内容较多:如“理解和平解决西安事变的意义”“认识第二次国共合作的实现和全民族抗战的意义”“认识日本帝国主义凶恶残暴的侵略本质”“探讨抗日战争胜利的原因和意义”等。

突出战争的民族性、全民性。

观察战争的角度:世界的,不是局部的;联系的,不是孤立的;历史的眼光观察和分析现实问题。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

人民解放战争

略

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

7.经济、社会与文化教育

生产力的发展固然是推动社会前进的动力,但其最终的呈现方式还是体现在社会生活层面的不断进步上。

新旧对比

02

二、八年级(上)新、旧教材变化对比

1.八上教学课时的变化。

原有教材共七个单元22课,还有五节活动课;

新教材八个单元27课,其中活动课一节。

2.呈现形式的变化。

(1)没有小字部分了

(2)增加旁设辅助栏目:相关史事、材料研读、问题思考、人物扫描等。

(3)课后作业变为课后活动;自由阅读卡变为知识拓展。

建议:把这些栏目贯穿于教学过程的不同环节中,用足用尽。

建议:灵活调整课时内容

3.单元标题的变化

旧教材(主题) 新教材(时序)

第一单元 侵略与反抗 中国开始沦为半殖民地半封建社会

第二单元 中国近代化的探索 近代化的早期探索与民族危机的加剧

第三单元 新民主主义革命的兴起 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第四单元 中华民族的抗日战争 新时代的曙光

第五单元 人民解放战争的胜利 从国共合作到国共对峙

第六单元 经济和社会生活 中华民族的抗日战争

第七单元 科学技术与思想文化 解放战争

第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

结论:更明显地突出了历史的时序性和民主革命时期的探索。

单元标题的变化更能反映出相应的历史阶段特征。

增加的内容大于删减的

4.教材内容的变化。

增加一些知识点。例如,《虎门条约》《望厦条约)《黄埔条约》

第3课太平天国运动;瓜分中国狂潮;义和团运动;《中华民国临时约法》;第11课北洋军阀的黑暗统治;京汉铁路工人大罢工;工农武装割据;正面战场与敌后战场;解放区的土改等。

删减:左宗棠收复新疆;魏源、侯德榜等;

具体变化

第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

19世纪40—60年代

第1课 鸦片战争(1840—1842)

第2课 第二次鸦片战争(1856—1860)

第3课 太平天国运动 (1851—1864)

英国完成工业革命

第1课 《南京条约》(1842年)

增补

的内容

《虎门条约》(1843年)

《望厦条约》(1844年)

《黄埔条约》(1844年)

五大主权

的丧失

第2课 《天津条约》(1858年)

《北京条约》(1860年)

更多主权

的丧失

说明中国一步步加深半殖民地半封建社会的过程

第3课 太平天国运动

时代背景:

(1)列强侵略下,加深清统治危机

(2)阶级矛盾日益尖锐

(3)受宗教的影响

一个人物:洪秀全

一群人物:东西南北翼王等

两个纲领:《天朝田亩制度》

《资政新篇》

两个新特点:中国历史上最大规模

的农民战争;

反封建反侵略的性质

发展过程

兴起(1851年) 建制(1852年) 强盛(1853年) 衰落(1860年) 失败(1864年)

金田起义

建号

永安封王

建制

定都天京

北伐西征

天京变乱

天京陷落

了解大致过程即可,易放到大背景下讲述

第二单元 近代化的早期探索

与民族危机的加剧

19世纪60—90年代

第4课 洋务运动

第5课 甲午中日战争与瓜分狂潮

第6课 戊戌变法

第7课 抗击八国联军

第二次工业革命

新增内容

洋务运动:一场近代化运动(相对于传统而言,由传统向近代变迁)

(明确近代化的含义)

甲午中日战争:战争背景、过程更细;

瓜分狂潮:列强划分租借地和势力范围(为戊戌变法的背景做铺垫,历史发展的延续性。)

戊戌变法:突出历史人物:康有为、梁启超、严复、谭嗣同等人的事迹。

抗击八国联军:义和团兴起;侧重抗击侵略(近代以来各种矛盾的交织和体现)

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

19世纪末—20世纪初

第8课 革命先行者孙中山

第9课 辛亥革命

第10课 中华民国的建立

第11课 北洋军阀的黑暗统治

垄断资本主义 时代的到来

新增内容

孙中山:以人物为中心,以人叙事,挖掘细节,故事中感受情感,让历史更丰满。

依据课标,突出对“革命先行者”的理解

辛亥革命:萍浏醴起义、绍兴起义、黄花岗起义等。(突出革命过程,强化武装起义和革命精神)

中华民国建立:清帝退位;袁世凯掌权;《中华民国临时约法》(强调权力交替,法制建立)

北洋军阀统治:二次革命、袁世凯复辟帝制;护国战争;军阀割据(近代转型时期,体现上下衔接,既是混乱时期,具有创造性的时期。特征:政局变动,军阀割据,是五四运动和中共诞生的大背景)

第四单元 新时代的曙光

20世纪10年代—1920年

第12课 新文化运动

第13课 五四运动

第14课 中国共产党的诞生

第一次世界大战 俄国十月革命

传入马克思主义

新增内容

新文化运动:蔡元培,对中国近代教育的贡献;北京大学是新文化运动大本营。

五四运动:增加五四运动的扩大,“三罢斗争”(突出影响)

中国共产党的诞生:增加早期工人运动,如京汉铁路工人大罢工。(从思想传播、组织建立、活动开展等方面,突出中共诞生的历史意义,突出革命精神)

第五单元 从国共合作到国共对峙

20世纪20—30年代

第15课 北伐战争

第16课 毛泽东开辟井冈山道路

第17课 中国工农红军长征

从工农运动的开展 创造“工农武装割据”的局面

中华苏维埃共和国中央政府的建立

第六单元 中华民族的抗日战争

1931年—1945年

第18课 从 九一八事变到西安事变

第19课 七七事变与全民族抗战

第20课 正面战场的抗战

第21课 敌后战场的抗战

第22课 抗日战争的胜利

从经济大危机到

第二次世界大战

新增内容

突出如下四方面

突出14年抗战

中共的中流砥柱作用

开辟东方主战场

正面战场与敌后战场

第18课 从 九一八事变到西安事变

九一八事变(1931年)——华北危机与一二 九运动(1935年)——西安事变(1936年)

中国人民抗日战争的起点——全国抗日救亡运动新高潮——抗日民族统一战线初步形成

第19课 七七事变与全民族抗战

七七事变(1937.7)

国共第二次合作(1937.9)

淞沪会战(1937.8)

南京大屠杀(1937.12)

中华民族全民族抗战开始

抗日民族统一战线正式建立

全民族抗战的局面开始形成

打破了 日本3个月灭亡中国的迷梦

激发了全国人民的斗志

突出了日本侵略者的凶残和暴行

突出了14年抗战;强调了抗日民族统一战线的建立;突出时序性

第20课 正面战场的抗战

台儿庄战役(1938.3)

武汉会战(1938.6)

第三次长沙会战(1941.12)

第21课 敌后战场的抗战

平型关大捷(1937.9)

抗日根据地的建立与发展(1937—1945)

百团大战(1940.8)

国民党

共产党

敌后战场与正面战场相互配合,构成了中国抗日战争的整体。

突出中华民族的民族凝聚力和民族精神。

第22课 抗日战争的胜利

背景:全民族坚持抗战(各方面的形势)

日本方面:日军侵华方针的改变;加紧进攻敌后抗日根据地;对占领区的掠夺

国民党方面:汪伪政权的叛国投敌;制造皖南事变;

共产党方面:坚持抗战,掀起大生产运动;

各界的共同抗敌:两大战场的抗战;青年学生、工人阶级、海外华侨的支持、文艺界的宣传等。

指明方向:中共七大(政治路线、毛泽东思想地位的确立、指明奋斗方向)

战略反攻:国际、国内形势分析

战争胜利的原因:突出了民族觉醒、民族团结、民族抗争是抗日战争胜利的决定性因素。

战争胜利的伟大意义:强调了中国开辟了世界反法西斯战争的东方主战场,对世界反法西斯战争作出的贡献。

一是有利于完整还原抗日战争的历史过程。“十四年抗战”是指,中国抗日战争开始于1931年的“九一八”事变,结束于1945年日本签订投降书,经过了14年艰难曲折的斗争历程。其中,以1937年的卢沟桥事变为界,前6年是局部抗战时期,后8年是全国抗战时期。具体可以从两个方面来认识:

一方面,局部抗战与全国抗战各自具有鲜明的特点。局部抗战时期,就全国范围而言,虽然军事行动主要发生在东北、华北及上海等局部地区,抗战的规模、范围、投入都比较有限,它却与全国抗日救亡运动相互推动、共同发展,并为全国抗战准备着政治、经济、思想、文化、外交特别是人心、人力等方面的条件,对于唤起民族觉醒,发动全国抗战起到了重要作用。全国抗战时期,中华民族空前觉醒,举国团结抗战的局面业已形成,与日本侵略者不仅在全国范围内展开了更加激烈的军事较量,同时也在其他各领域进行了全方位的抗争。全国抗战的范围之广、规模之大、投入之多、影响之深,都是空前的。

另一方面,14年抗日战争是一个连贯的、发展的历史过程。从中国方面看,自“九一八”事变开始了反抗日本侵略的正义战争后,无论面临的形势多么复杂,遇到的困难多么巨大,中国人民抗日救亡的斗争从未中断过,中华民族团结觉醒的潮流从未滞缓过。因而,中国抗日战争经历了一个由局部抗战演变为全国抗战的历史过程。局部抗战是全国抗战的基础和准备,全国抗战是局部抗战的延伸和扩大,尽管二者不能等量齐观,却共同构成一个连续的历史链条。从这个角度说,“十四年抗战”不仅对8年全国抗战有了更加深刻的认识,而且也肯定了6年局部抗战的历史地位,完整还原了抗日战争的全过程,真正体现了对历史的尊重。

突出14年抗战,凸显中共中流砥柱的作用

二是有利于客观反映中国共产党的中流砥柱作用。

抗日战争的基本特点,一是民族解放战争,二是人民战争。

前者要求最大限度地凝聚全民族力量,建立广泛的抗日民族统一战线;后者要求充分地动员和组织民众,依靠广大人民群众进行战争。

在中华民族面临空前危机的关键时刻,中国共产党代表全民族的根本利益,首先高举起武装抗日的大旗,肩负起民族解放先锋的历史重任。

三是有利于正确认识中国抗日战争在世界反法西斯战争中的重要地位和作用。

日本率先发动侵略中国东北的“九一八”事变,成为世界上第一个法西斯战争策源地,也是法西斯在全球侵略扩张行动的第一个节点。

历史把中华民族推到世界反法西斯战争的最前列。中国人民不但肩负起挽救国家危亡、争取民族解放的历史使命,而且承担了拯救人类文明、保卫世界和平的伟大责任。“九一八”事变后,面对日本法西斯的猖狂进攻,中国人民奋起抵抗,打响了反法西斯战争的第一枪,揭开了世界反法西斯战争的序幕。卢沟桥事变后,中国开辟了世界上第一个大规模反法西斯战场,并逐渐发展成世界反法西斯战争的东方主战场。至1939年9月战争在欧洲爆发时,中国已独立进行了8年的抗战;至1941年12月太平洋战争爆发时,中国独立抗战则已持续了10年之久。在漫长而艰难的抗战岁月里,中国不仅在为中华民族的前途命运而战,同时也在为整个人类的前途命运而战。

历史表明,中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。

确立“十四年抗战”,更能完整地审视中国抗日战争与世界反法西斯战争的密切关联,更能完整地体现中国人民为夺取世界反法西斯战争的胜利、维护世界正义与进步事业所付出的巨大牺牲和作出的重大贡献,更能完整地讲好“中国抗战故事”。

四是有利于大力弘扬伟大的抗战精神。

伟大的抗日战争孕育了伟大的抗战精神。习近平总书记将抗战精神概括为:天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。抗战精神的核心是爱国主义,这是中华儿女在数千年文明发展中形成的深沉社会心理和基本价值追求,也是中华民族生命力的支撑。这种以爱国主义为核心的抗战精神,始终激励着中国人民义无反顾地投身抗战,并延续整个抗日战争的全过程,成为夺取抗战胜利的强大精神动力。

中国共产党在抗战时期中流砥柱的作用

理由:

(1)促成抗日民族统一战线建立,准备了全民族抗战的前提条件

(2)动员和组织人民的力量所作出的重大贡献

(3)坚持进行抗日持久战

(4)开辟了敌后战场,与正面战场相互配合

(5)创建了一系列敌后抗日根据地

(6)坚定了全民族抗战的信念

第七单元 解放战争

1946年——1949年

第23课 内战爆发

第24课 人民解放战争的胜利

国际:“冷战”格局形成

国内:两种势力的较量

新增内容

内战爆发:(1)《双十协定》的内容;1946年重庆召开的政治协商会 议内容。(突出和平建国,实现民主统一是人民的渴望)

(2)解放区军民的自卫反击(粉碎敌人全面进攻和重点进攻)

人民解放战争的胜利:解放区的土改(国民党失败,共产党胜利的重要原因)

通过土改,后方稳定,政权下移;有人、有钱、还有地;正确的战略战术

第八单元 近代经济、社会生活

与教育文化事业的发展

晚晴(1840年)——民国(1949年)

第25课 经济和社会生活的变化

第26课 教育文化事业的发展

25课:经济:民族资本主义的发展

社会生活:交通、通讯、生活习俗等

总结特征:近代中国社会生活的变化是不平衡的。

沿海地区的变化,大于内陆地区的变化;

东南各省的变化,大于西北各省的变化;

大中城市的变化,大于广大乡镇的变化;

受过教育和教育程度较高的民众的变化,大于没有受过教育或教育程度较低的民众的变化。

从总体上看,近代社会生活的变化,呈现出新旧并呈、多元发展的特征。

思考出现这种变化的原因

26课 教育文化事业的发展

(1)近代教育的发展历程

洋务运动期间:同文馆、福州船政学堂等新式学校;

甲午战后:天津北洋西学堂;上海南洋公学;

百日维新期间:京师大学堂

1901年废除八股文—1903年逐步废除科举制—1905年, 停止科举制;同时颁布各级学堂章程,统一全国学制。

(2)新闻出版业

报刊杂志:鸦片战争后:外国人办外文报刊;

1872年《申报》,是中国近代存在时间最长的中文报纸

民国时期著名的报纸:天津的《大公报》《新闻报》和延安的《解放日报》

民国时期影响力较大的刊物:上海《东方杂志》《新青年》《生活》

文化出版机构:商务印书馆、中华书局、开明书店、生活书店、新华书店等。

(3)文学艺术的成就:鲁迅、郭沫若、聂耳、冼星海、赵树理、丁玲、齐白石(增加)

突出“发展”

突出时代主题及精神

第27课 考察近代历史遗迹

建筑是凝固的历史,承载和记录了许多历史信息,让我们走进它们,了解这里发生的一切。。。。。。

活动目标:

1.培养观察分析历史事物,搜索历史信息的能力。

2.学会实地考察的基本方法和技能,积累记录、拍摄等搜集历史资料的经验。

3.通过考察活动,使学生对历史文物有进一步的认识,唤起文物保护的意识和责任。

4.通过汇报考察结果,锻炼学生的文字和语言表达能力。

教学建议

03

中国近代史的教学,重点要放在近代民主革命道路的探索和革命传统的教育上。

基于课标确立中国近代史的教学重点

重点的切入——对重点展开时所进行的铺垫和引导;

重点的激活——对重点的打开,引起学生的关注;

重点的丰富——重点的充实;

重点的认识——围绕重点,组织学习和认识活动,对重点进行探究;

重点的巩固——对重点进一步强化.

——叶小兵教授

突出教学重点的策略

突破教学难点的策略

抽象的思维,可以从直观的形象入手;

复杂的头绪,可以从某一个内容突破;

概念化的词语,可以用具体的史实充实;

陌生的文物,可以从接触实物做起;

繁难的内容,可以用图表来辅助;

严肃的史实,可以用生动的故事来穿插;

超越学生现阶段知识水平的内容,可以从浅化教材着手.

——北京市特级教师陈毓秀

Thanks!

部编八年级中国历史

教科书介绍

目录

1

2

3

教学建议

新旧对比

总体概述

01 总体概述

核心思想

教学目标

内容分析

【核心思想】NO.1 唯物史观统领教材

各种史观中要以唯物史观统领

(1)社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。社会意识具有相对独立性。突出表现为社会意识对社会存在具有反作用。

(2)生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力.

(3)经济基础决定上层建筑,上层建筑反映经济基础,并反作用于经济基础。

(4)阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力。

(5)人民群众是历史的创造者。

(6)人类社会经历了由低级到高级的五种社会形态。

【核心思想】NO.2 落实核心素养培养

学生可以感悟到人类文化的多元性和发展的不均衡性,从能力上来说,要能对同类的历史事物进行初步的比较、概括和综合,能够初步运用材料对历史进行分析、论证,培养探究性学习的能力。

理论

史料

实证

能力

方法

价值观

思维

第一,要“了解中国近代史上重要的人物、历史事件、历史现象”。

重要历史人物:洪秀全、康有为、梁启超、孙中山、袁世凯、陈独秀、胡适、鲁迅、毛泽东、朱德、邓小平、蒋介石、张謇、齐白石、徐悲鸿、聂耳、冼星海等。(突出无产阶级革命家)

重要事件:鸦片战争、太平天国运动、洋务运动、甲午战争、百日维新、义和团运动、辛亥革命、新文化运动、五四运动、中国共产党成立、国共合作、北伐战争、井冈山会师、红军长征、遵义会议、九一八事变、西安事变、七七事变、南京大屠杀、正面战场抗日、敌后战场抗日、中共七大、日本投降、重庆谈判、三大战役等。(政治、外交、军事为主干,兼顾经济、社会等领域)

【教学目标】NO.1 -1知识层面(主干性知识)

第一,要“了解中国近代史上重要的人物、历史事件、历史现象”。

历史现象:透过多个历史人物的活动,或多个历史事件所呈现的历史过程或历史发展趋势。例如:

中国社会一步步沦为半殖民地;

中国人民反抗外来侵略所呈现出来的不屈不挠的斗争精神。

【教学目标】NO.1 -1知识层面(主干性知识)

第二,要“了解中国近代史发展的基本线索”。

近代中国历史是反帝反封建的民族民主革命史,也是中国社会由传统逐渐向近代转型的历史。

近代两条主线:

中国人民为争取民族独立、政治民主而不断斗争,直至革命胜利;

中国人民在革命斗争中,不断推动中国社会向现代化迈进。

【教学目标】NO.1-1 知识层面(主干性知识)

课标(2011版):能够阅读和理解一些基本的历史材料,这是基本技能之一。

例如:

分清历史史实与历史判断,理解二者的联系与区别;

收集并阅读和理解一些基本的历史材料,能够归纳一些基本的史实,比较历史现象。

【教学目标】NO.1-2 能力培养

识记层次(感知历史)

课标中使用“知道、了解、列举、讲述、简述、观察”等行为动词。

【教学目标】NO.2 过程与方法 ——学习程度和目标

理解分析层次(理性认识)

课标中使用“认识、概述、理解、说明、阐明、分析、评价、比较、探讨”等行为动词。

五个方面的基本认知:

第一,认识近代中国遭受过的深重苦难是国内专制统治的腐朽黑暗和外国列强入侵造成的;

第二,认识捍卫国家主权和民族尊严是中华民族的优良传统;

第三,知道救亡图存和实现现代化是近代中国人民奋斗的基本目标;

第四,知道民族民主革命的艰巨性。

第五,知道没有共产党就没有新中国的道理,从而坚定为中华民族复兴而奋斗的信念。

【教学目标】NO.3 情感态度价值观

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

1.晚清时期列强的侵略与中国人民的抗争

第一,鸦片战争是中国近代史的起点。

通过一些列侵略战争,中国被纳入欧美资本主义世界的条约体系,领土主权、领海主权、司法主权、关税主权等遭到破坏。

中国社会性质发生变化。

随着主要矛盾变化,中国逐渐开始反帝反封建的民族民族革命。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

1.晚清时期列强的侵略与中国人民的抗争

第二,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

半殖民地:国家主权形式上独立,实际上在政治、经济、外交、军事等方面丧失了完全独立的地位,在相当程度上被殖民地化了。

半封建:中国被卷入世界资本主义经济体系和世界市场中。自然经济解体,城乡商品经济发展,开始出现资本主义性质生产关系。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

1.晚清时期列强的侵略与中国人民的抗争

第三,面对外国侵略,中国人民表现出了无畏强暴、敢于斗争的大无畏精神。

如:林则徐领导虎门销烟、甲午战争主要战役、义和团抗击八国联军等。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

2.近代中国救亡图存的早期探索

太平天国运动

革命性:动摇清王朝封建统治基础,打击西方列强侵略。

局限性:不是先进生产力的代表,无法克服小生产者固有的阶级

局限性。

启示:半殖民地半封建的中国,农民具有革命潜力,但不能担负

拯救中国的重任。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

2.近代中国救亡图存的早期探索

洋务运动

传统的重农抑商、重义轻利观念受到冲击,社会风气和价值观念开始变化,有利于资本主义经济发展,也有利于社会风气的改变。

局限性:企图在不改变封建政体下发展近代工业;企图依赖外国达到自强、求富目的;企业经营和管理落后。

戊戌变法(略)

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

3.辛亥革命与中华民国的成立

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

3.辛亥革命与中华民国的成立

性质:完全意义上的近代民族民主革命。

孙中山是中国民主革命的先行者。强调辛亥革命成功的一面,强调辛亥革命对中国历史的贡献。

袁世凯复辟说明中国民主革命的艰巨性。其复辟失败从另一个方面论证了辛亥革命的历史意义。

新文化运动是一场思想解放运动,既是辛亥革命的继续,又为新民主主义革命的到来创造了条件。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

4.五四运动与新民主主义革命的兴起

五个学习内容中,有四个上升到理解和分析层次。如:

认识五四运动是新民主主义革命的开端;

认识中国共产党成立的历史意义;

认识中国共产党创建工农红军和农村革命根据地的意义;

体会红军的革命英雄主义精神,认识遵义会议在中国革命史上的地位。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

5.中华民族的抗日战争

时间:1931-1945年,认识中国从局部抗战到全民族抗战的过程。

理解分析层次内容较多:如“理解和平解决西安事变的意义”“认识第二次国共合作的实现和全民族抗战的意义”“认识日本帝国主义凶恶残暴的侵略本质”“探讨抗日战争胜利的原因和意义”等。

突出战争的民族性、全民性。

观察战争的角度:世界的,不是局部的;联系的,不是孤立的;历史的眼光观察和分析现实问题。

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

人民解放战争

略

【内容分析】历史主线或历史主题(7个)

7.经济、社会与文化教育

生产力的发展固然是推动社会前进的动力,但其最终的呈现方式还是体现在社会生活层面的不断进步上。

新旧对比

02

二、八年级(上)新、旧教材变化对比

1.八上教学课时的变化。

原有教材共七个单元22课,还有五节活动课;

新教材八个单元27课,其中活动课一节。

2.呈现形式的变化。

(1)没有小字部分了

(2)增加旁设辅助栏目:相关史事、材料研读、问题思考、人物扫描等。

(3)课后作业变为课后活动;自由阅读卡变为知识拓展。

建议:把这些栏目贯穿于教学过程的不同环节中,用足用尽。

建议:灵活调整课时内容

3.单元标题的变化

旧教材(主题) 新教材(时序)

第一单元 侵略与反抗 中国开始沦为半殖民地半封建社会

第二单元 中国近代化的探索 近代化的早期探索与民族危机的加剧

第三单元 新民主主义革命的兴起 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第四单元 中华民族的抗日战争 新时代的曙光

第五单元 人民解放战争的胜利 从国共合作到国共对峙

第六单元 经济和社会生活 中华民族的抗日战争

第七单元 科学技术与思想文化 解放战争

第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

结论:更明显地突出了历史的时序性和民主革命时期的探索。

单元标题的变化更能反映出相应的历史阶段特征。

增加的内容大于删减的

4.教材内容的变化。

增加一些知识点。例如,《虎门条约》《望厦条约)《黄埔条约》

第3课太平天国运动;瓜分中国狂潮;义和团运动;《中华民国临时约法》;第11课北洋军阀的黑暗统治;京汉铁路工人大罢工;工农武装割据;正面战场与敌后战场;解放区的土改等。

删减:左宗棠收复新疆;魏源、侯德榜等;

具体变化

第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

19世纪40—60年代

第1课 鸦片战争(1840—1842)

第2课 第二次鸦片战争(1856—1860)

第3课 太平天国运动 (1851—1864)

英国完成工业革命

第1课 《南京条约》(1842年)

增补

的内容

《虎门条约》(1843年)

《望厦条约》(1844年)

《黄埔条约》(1844年)

五大主权

的丧失

第2课 《天津条约》(1858年)

《北京条约》(1860年)

更多主权

的丧失

说明中国一步步加深半殖民地半封建社会的过程

第3课 太平天国运动

时代背景:

(1)列强侵略下,加深清统治危机

(2)阶级矛盾日益尖锐

(3)受宗教的影响

一个人物:洪秀全

一群人物:东西南北翼王等

两个纲领:《天朝田亩制度》

《资政新篇》

两个新特点:中国历史上最大规模

的农民战争;

反封建反侵略的性质

发展过程

兴起(1851年) 建制(1852年) 强盛(1853年) 衰落(1860年) 失败(1864年)

金田起义

建号

永安封王

建制

定都天京

北伐西征

天京变乱

天京陷落

了解大致过程即可,易放到大背景下讲述

第二单元 近代化的早期探索

与民族危机的加剧

19世纪60—90年代

第4课 洋务运动

第5课 甲午中日战争与瓜分狂潮

第6课 戊戌变法

第7课 抗击八国联军

第二次工业革命

新增内容

洋务运动:一场近代化运动(相对于传统而言,由传统向近代变迁)

(明确近代化的含义)

甲午中日战争:战争背景、过程更细;

瓜分狂潮:列强划分租借地和势力范围(为戊戌变法的背景做铺垫,历史发展的延续性。)

戊戌变法:突出历史人物:康有为、梁启超、严复、谭嗣同等人的事迹。

抗击八国联军:义和团兴起;侧重抗击侵略(近代以来各种矛盾的交织和体现)

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

19世纪末—20世纪初

第8课 革命先行者孙中山

第9课 辛亥革命

第10课 中华民国的建立

第11课 北洋军阀的黑暗统治

垄断资本主义 时代的到来

新增内容

孙中山:以人物为中心,以人叙事,挖掘细节,故事中感受情感,让历史更丰满。

依据课标,突出对“革命先行者”的理解

辛亥革命:萍浏醴起义、绍兴起义、黄花岗起义等。(突出革命过程,强化武装起义和革命精神)

中华民国建立:清帝退位;袁世凯掌权;《中华民国临时约法》(强调权力交替,法制建立)

北洋军阀统治:二次革命、袁世凯复辟帝制;护国战争;军阀割据(近代转型时期,体现上下衔接,既是混乱时期,具有创造性的时期。特征:政局变动,军阀割据,是五四运动和中共诞生的大背景)

第四单元 新时代的曙光

20世纪10年代—1920年

第12课 新文化运动

第13课 五四运动

第14课 中国共产党的诞生

第一次世界大战 俄国十月革命

传入马克思主义

新增内容

新文化运动:蔡元培,对中国近代教育的贡献;北京大学是新文化运动大本营。

五四运动:增加五四运动的扩大,“三罢斗争”(突出影响)

中国共产党的诞生:增加早期工人运动,如京汉铁路工人大罢工。(从思想传播、组织建立、活动开展等方面,突出中共诞生的历史意义,突出革命精神)

第五单元 从国共合作到国共对峙

20世纪20—30年代

第15课 北伐战争

第16课 毛泽东开辟井冈山道路

第17课 中国工农红军长征

从工农运动的开展 创造“工农武装割据”的局面

中华苏维埃共和国中央政府的建立

第六单元 中华民族的抗日战争

1931年—1945年

第18课 从 九一八事变到西安事变

第19课 七七事变与全民族抗战

第20课 正面战场的抗战

第21课 敌后战场的抗战

第22课 抗日战争的胜利

从经济大危机到

第二次世界大战

新增内容

突出如下四方面

突出14年抗战

中共的中流砥柱作用

开辟东方主战场

正面战场与敌后战场

第18课 从 九一八事变到西安事变

九一八事变(1931年)——华北危机与一二 九运动(1935年)——西安事变(1936年)

中国人民抗日战争的起点——全国抗日救亡运动新高潮——抗日民族统一战线初步形成

第19课 七七事变与全民族抗战

七七事变(1937.7)

国共第二次合作(1937.9)

淞沪会战(1937.8)

南京大屠杀(1937.12)

中华民族全民族抗战开始

抗日民族统一战线正式建立

全民族抗战的局面开始形成

打破了 日本3个月灭亡中国的迷梦

激发了全国人民的斗志

突出了日本侵略者的凶残和暴行

突出了14年抗战;强调了抗日民族统一战线的建立;突出时序性

第20课 正面战场的抗战

台儿庄战役(1938.3)

武汉会战(1938.6)

第三次长沙会战(1941.12)

第21课 敌后战场的抗战

平型关大捷(1937.9)

抗日根据地的建立与发展(1937—1945)

百团大战(1940.8)

国民党

共产党

敌后战场与正面战场相互配合,构成了中国抗日战争的整体。

突出中华民族的民族凝聚力和民族精神。

第22课 抗日战争的胜利

背景:全民族坚持抗战(各方面的形势)

日本方面:日军侵华方针的改变;加紧进攻敌后抗日根据地;对占领区的掠夺

国民党方面:汪伪政权的叛国投敌;制造皖南事变;

共产党方面:坚持抗战,掀起大生产运动;

各界的共同抗敌:两大战场的抗战;青年学生、工人阶级、海外华侨的支持、文艺界的宣传等。

指明方向:中共七大(政治路线、毛泽东思想地位的确立、指明奋斗方向)

战略反攻:国际、国内形势分析

战争胜利的原因:突出了民族觉醒、民族团结、民族抗争是抗日战争胜利的决定性因素。

战争胜利的伟大意义:强调了中国开辟了世界反法西斯战争的东方主战场,对世界反法西斯战争作出的贡献。

一是有利于完整还原抗日战争的历史过程。“十四年抗战”是指,中国抗日战争开始于1931年的“九一八”事变,结束于1945年日本签订投降书,经过了14年艰难曲折的斗争历程。其中,以1937年的卢沟桥事变为界,前6年是局部抗战时期,后8年是全国抗战时期。具体可以从两个方面来认识:

一方面,局部抗战与全国抗战各自具有鲜明的特点。局部抗战时期,就全国范围而言,虽然军事行动主要发生在东北、华北及上海等局部地区,抗战的规模、范围、投入都比较有限,它却与全国抗日救亡运动相互推动、共同发展,并为全国抗战准备着政治、经济、思想、文化、外交特别是人心、人力等方面的条件,对于唤起民族觉醒,发动全国抗战起到了重要作用。全国抗战时期,中华民族空前觉醒,举国团结抗战的局面业已形成,与日本侵略者不仅在全国范围内展开了更加激烈的军事较量,同时也在其他各领域进行了全方位的抗争。全国抗战的范围之广、规模之大、投入之多、影响之深,都是空前的。

另一方面,14年抗日战争是一个连贯的、发展的历史过程。从中国方面看,自“九一八”事变开始了反抗日本侵略的正义战争后,无论面临的形势多么复杂,遇到的困难多么巨大,中国人民抗日救亡的斗争从未中断过,中华民族团结觉醒的潮流从未滞缓过。因而,中国抗日战争经历了一个由局部抗战演变为全国抗战的历史过程。局部抗战是全国抗战的基础和准备,全国抗战是局部抗战的延伸和扩大,尽管二者不能等量齐观,却共同构成一个连续的历史链条。从这个角度说,“十四年抗战”不仅对8年全国抗战有了更加深刻的认识,而且也肯定了6年局部抗战的历史地位,完整还原了抗日战争的全过程,真正体现了对历史的尊重。

突出14年抗战,凸显中共中流砥柱的作用

二是有利于客观反映中国共产党的中流砥柱作用。

抗日战争的基本特点,一是民族解放战争,二是人民战争。

前者要求最大限度地凝聚全民族力量,建立广泛的抗日民族统一战线;后者要求充分地动员和组织民众,依靠广大人民群众进行战争。

在中华民族面临空前危机的关键时刻,中国共产党代表全民族的根本利益,首先高举起武装抗日的大旗,肩负起民族解放先锋的历史重任。

三是有利于正确认识中国抗日战争在世界反法西斯战争中的重要地位和作用。

日本率先发动侵略中国东北的“九一八”事变,成为世界上第一个法西斯战争策源地,也是法西斯在全球侵略扩张行动的第一个节点。

历史把中华民族推到世界反法西斯战争的最前列。中国人民不但肩负起挽救国家危亡、争取民族解放的历史使命,而且承担了拯救人类文明、保卫世界和平的伟大责任。“九一八”事变后,面对日本法西斯的猖狂进攻,中国人民奋起抵抗,打响了反法西斯战争的第一枪,揭开了世界反法西斯战争的序幕。卢沟桥事变后,中国开辟了世界上第一个大规模反法西斯战场,并逐渐发展成世界反法西斯战争的东方主战场。至1939年9月战争在欧洲爆发时,中国已独立进行了8年的抗战;至1941年12月太平洋战争爆发时,中国独立抗战则已持续了10年之久。在漫长而艰难的抗战岁月里,中国不仅在为中华民族的前途命运而战,同时也在为整个人类的前途命运而战。

历史表明,中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。

确立“十四年抗战”,更能完整地审视中国抗日战争与世界反法西斯战争的密切关联,更能完整地体现中国人民为夺取世界反法西斯战争的胜利、维护世界正义与进步事业所付出的巨大牺牲和作出的重大贡献,更能完整地讲好“中国抗战故事”。

四是有利于大力弘扬伟大的抗战精神。

伟大的抗日战争孕育了伟大的抗战精神。习近平总书记将抗战精神概括为:天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。抗战精神的核心是爱国主义,这是中华儿女在数千年文明发展中形成的深沉社会心理和基本价值追求,也是中华民族生命力的支撑。这种以爱国主义为核心的抗战精神,始终激励着中国人民义无反顾地投身抗战,并延续整个抗日战争的全过程,成为夺取抗战胜利的强大精神动力。

中国共产党在抗战时期中流砥柱的作用

理由:

(1)促成抗日民族统一战线建立,准备了全民族抗战的前提条件

(2)动员和组织人民的力量所作出的重大贡献

(3)坚持进行抗日持久战

(4)开辟了敌后战场,与正面战场相互配合

(5)创建了一系列敌后抗日根据地

(6)坚定了全民族抗战的信念

第七单元 解放战争

1946年——1949年

第23课 内战爆发

第24课 人民解放战争的胜利

国际:“冷战”格局形成

国内:两种势力的较量

新增内容

内战爆发:(1)《双十协定》的内容;1946年重庆召开的政治协商会 议内容。(突出和平建国,实现民主统一是人民的渴望)

(2)解放区军民的自卫反击(粉碎敌人全面进攻和重点进攻)

人民解放战争的胜利:解放区的土改(国民党失败,共产党胜利的重要原因)

通过土改,后方稳定,政权下移;有人、有钱、还有地;正确的战略战术

第八单元 近代经济、社会生活

与教育文化事业的发展

晚晴(1840年)——民国(1949年)

第25课 经济和社会生活的变化

第26课 教育文化事业的发展

25课:经济:民族资本主义的发展

社会生活:交通、通讯、生活习俗等

总结特征:近代中国社会生活的变化是不平衡的。

沿海地区的变化,大于内陆地区的变化;

东南各省的变化,大于西北各省的变化;

大中城市的变化,大于广大乡镇的变化;

受过教育和教育程度较高的民众的变化,大于没有受过教育或教育程度较低的民众的变化。

从总体上看,近代社会生活的变化,呈现出新旧并呈、多元发展的特征。

思考出现这种变化的原因

26课 教育文化事业的发展

(1)近代教育的发展历程

洋务运动期间:同文馆、福州船政学堂等新式学校;

甲午战后:天津北洋西学堂;上海南洋公学;

百日维新期间:京师大学堂

1901年废除八股文—1903年逐步废除科举制—1905年, 停止科举制;同时颁布各级学堂章程,统一全国学制。

(2)新闻出版业

报刊杂志:鸦片战争后:外国人办外文报刊;

1872年《申报》,是中国近代存在时间最长的中文报纸

民国时期著名的报纸:天津的《大公报》《新闻报》和延安的《解放日报》

民国时期影响力较大的刊物:上海《东方杂志》《新青年》《生活》

文化出版机构:商务印书馆、中华书局、开明书店、生活书店、新华书店等。

(3)文学艺术的成就:鲁迅、郭沫若、聂耳、冼星海、赵树理、丁玲、齐白石(增加)

突出“发展”

突出时代主题及精神

第27课 考察近代历史遗迹

建筑是凝固的历史,承载和记录了许多历史信息,让我们走进它们,了解这里发生的一切。。。。。。

活动目标:

1.培养观察分析历史事物,搜索历史信息的能力。

2.学会实地考察的基本方法和技能,积累记录、拍摄等搜集历史资料的经验。

3.通过考察活动,使学生对历史文物有进一步的认识,唤起文物保护的意识和责任。

4.通过汇报考察结果,锻炼学生的文字和语言表达能力。

教学建议

03

中国近代史的教学,重点要放在近代民主革命道路的探索和革命传统的教育上。

基于课标确立中国近代史的教学重点

重点的切入——对重点展开时所进行的铺垫和引导;

重点的激活——对重点的打开,引起学生的关注;

重点的丰富——重点的充实;

重点的认识——围绕重点,组织学习和认识活动,对重点进行探究;

重点的巩固——对重点进一步强化.

——叶小兵教授

突出教学重点的策略

突破教学难点的策略

抽象的思维,可以从直观的形象入手;

复杂的头绪,可以从某一个内容突破;

概念化的词语,可以用具体的史实充实;

陌生的文物,可以从接触实物做起;

繁难的内容,可以用图表来辅助;

严肃的史实,可以用生动的故事来穿插;

超越学生现阶段知识水平的内容,可以从浅化教材着手.

——北京市特级教师陈毓秀

Thanks!

同课章节目录