第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 同步练习(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中华优秀传统文化的内涵与特点

一、选择题

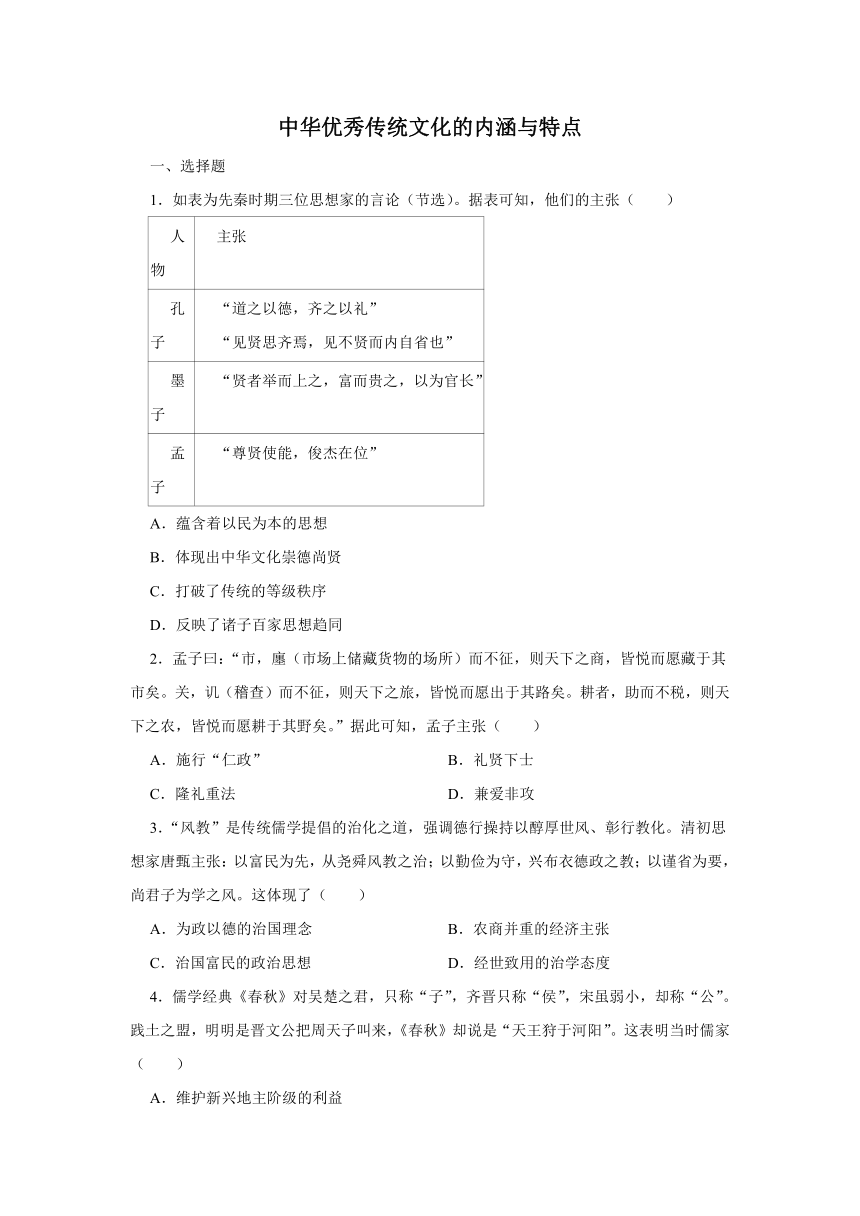

1.如表为先秦时期三位思想家的言论(节选)。据表可知,他们的主张( )

人物 主张

孔子 “道之以德,齐之以礼” “见贤思齐焉,见不贤而内自省也”

墨子 “贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子 “尊贤使能,俊杰在位”

A.蕴含着以民为本的思想

B.体现出中华文化崇德尚贤

C.打破了传统的等级秩序

D.反映了诸子百家思想趋同

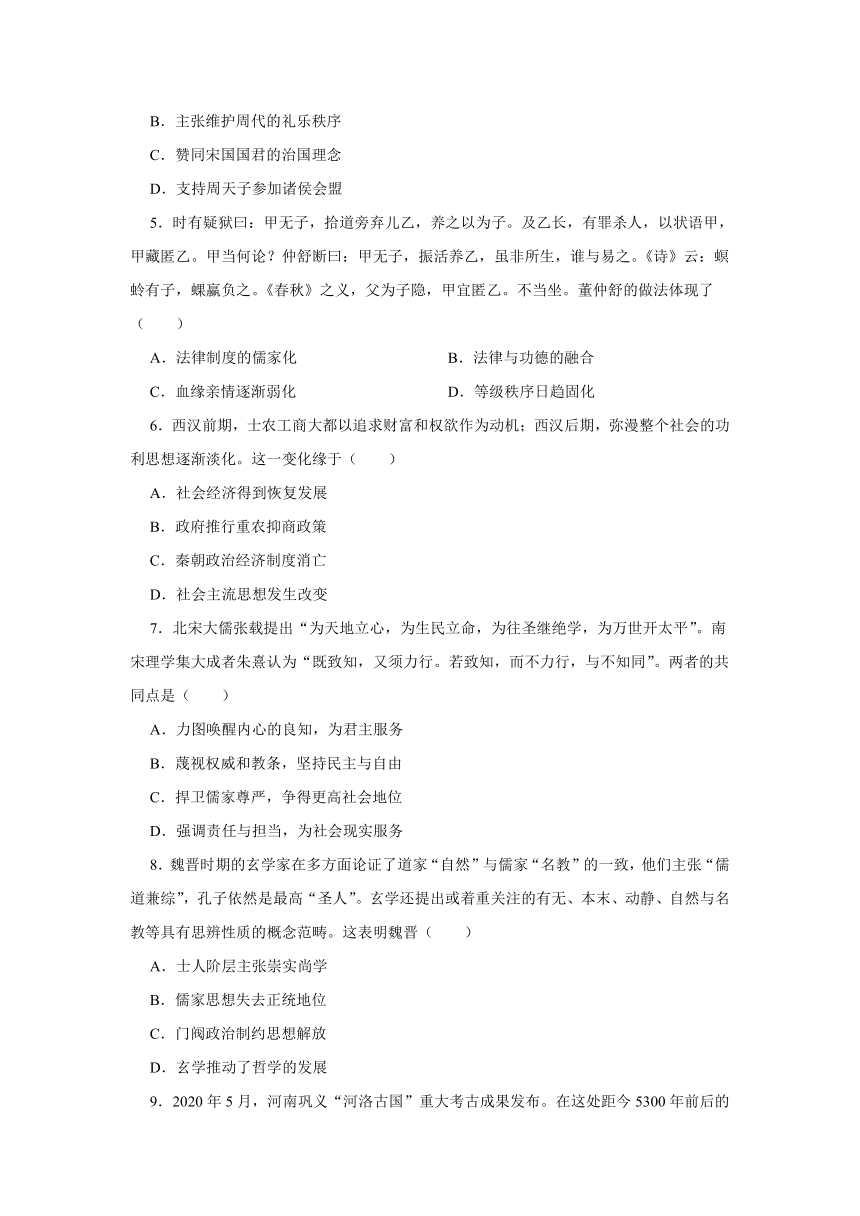

2.孟子曰:“市,廛(市场上储藏货物的场所)而不征,则天下之商,皆悦而愿藏于其市矣。关,讥(稽查)而不征,则天下之旅,皆悦而愿出于其路矣。耕者,助而不税,则天下之农,皆悦而愿耕于其野矣。”据此可知,孟子主张( )

A.施行“仁政” B.礼贤下士

C.隆礼重法 D.兼爱非攻

3.“风教”是传统儒学提倡的治化之道,强调德行操持以醇厚世风、彰行教化。清初思想家唐甄主张:以富民为先,从尧舜风教之治;以勤俭为守,兴布衣德政之教;以谨省为要,尚君子为学之风。这体现了( )

A.为政以德的治国理念 B.农商并重的经济主张

C.治国富民的政治思想 D.经世致用的治学态度

4.儒学经典《春秋》对吴楚之君,只称“子”,齐晋只称“侯”,宋虽弱小,却称“公”。践土之盟,明明是晋文公把周天子叫来,《春秋》却说是“天王狩于河阳”。这表明当时儒家( )

A.维护新兴地主阶级的利益

B.主张维护周代的礼乐秩序

C.赞同宋国国君的治国理念

D.支持周天子参加诸侯会盟

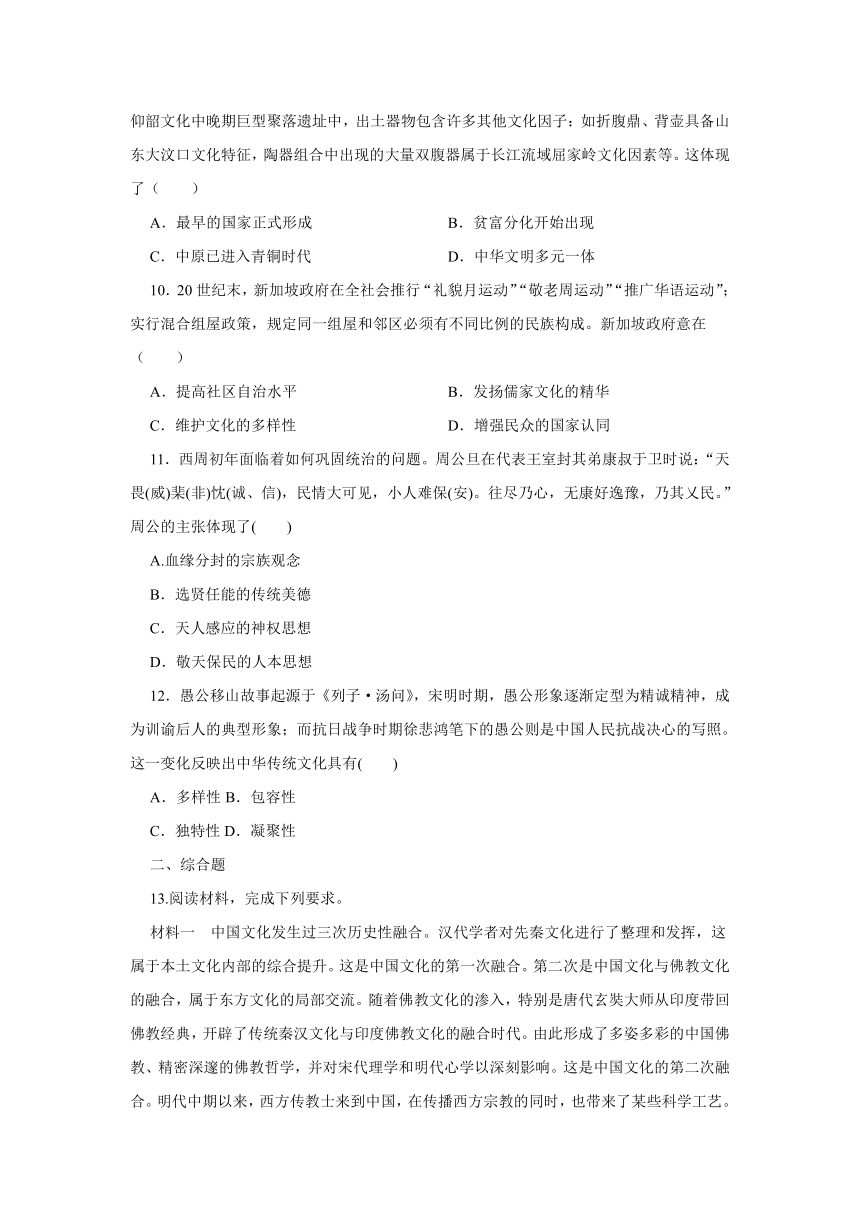

5.时有疑狱曰:甲无子,拾道旁弃儿乙,养之以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏匿乙。甲当何论?仲舒断曰:甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之。《诗》云:螟蛉有子,蜾蠃负之。《春秋》之义,父为子隐,甲宜匿乙。不当坐。董仲舒的做法体现了( )

A.法律制度的儒家化 B.法律与功德的融合

C.血缘亲情逐渐弱化 D.等级秩序日趋固化

6.西汉前期,士农工商大都以追求财富和权欲作为动机;西汉后期,弥漫整个社会的功利思想逐渐淡化。这一变化缘于( )

A.社会经济得到恢复发展

B.政府推行重农抑商政策

C.秦朝政治经济制度消亡

D.社会主流思想发生改变

7.北宋大儒张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。南宋理学集大成者朱熹认为“既致知,又须力行。若致知,而不力行,与不知同”。两者的共同点是( )

A.力图唤醒内心的良知,为君主服务

B.蔑视权威和教条,坚持民主与自由

C.捍卫儒家尊严,争得更高社会地位

D.强调责任与担当,为社会现实服务

8.魏晋时期的玄学家在多方面论证了道家“自然”与儒家“名教”的一致,他们主张“儒道兼综”,孔子依然是最高“圣人”。玄学还提出或着重关注的有无、本末、动静、自然与名教等具有思辨性质的概念范畴。这表明魏晋( )

A.士人阶层主张崇实尚学

B.儒家思想失去正统地位

C.门阀政治制约思想解放

D.玄学推动了哲学的发展

9.2020年5月,河南巩义“河洛古国”重大考古成果发布。在这处距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遗址中,出土器物包含许多其他文化因子:如折腹鼎、背壶具备山东大汶口文化特征,陶器组合中出现的大量双腹器属于长江流域屈家岭文化因素等。这体现了( )

A.最早的国家正式形成 B.贫富分化开始出现

C.中原已进入青铜时代 D.中华文明多元一体

10.20世纪末,新加坡政府在全社会推行“礼貌月运动”“敬老周运动”“推广华语运动”;实行混合组屋政策,规定同一组屋和邻区必须有不同比例的民族构成。新加坡政府意在( )

A.提高社区自治水平 B.发扬儒家文化的精华

C.维护文化的多样性 D.增强民众的国家认同

11.西周初年面临着如何巩固统治的问题。周公旦在代表王室封其弟康叔于卫时说:“天畏(威)棐(非)忱(诚、信),民情大可见,小人难保(安)。往尽乃心,无康好逸豫,乃其乂民。”周公的主张体现了( )

A.血缘分封的宗族观念

B.选贤任能的传统美德

C.天人感应的神权思想

D.敬天保民的人本思想

12.愚公移山故事起源于《列子·汤问》,宋明时期,愚公形象逐渐定型为精诚精神,成为训谕后人的典型形象;而抗日战争时期徐悲鸿笔下的愚公则是中国人民抗战决心的写照。这一变化反映出中华传统文化具有( )

A.多样性B.包容性

C.独特性D.凝聚性

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。——摘编自李良玉《新文化的起源》

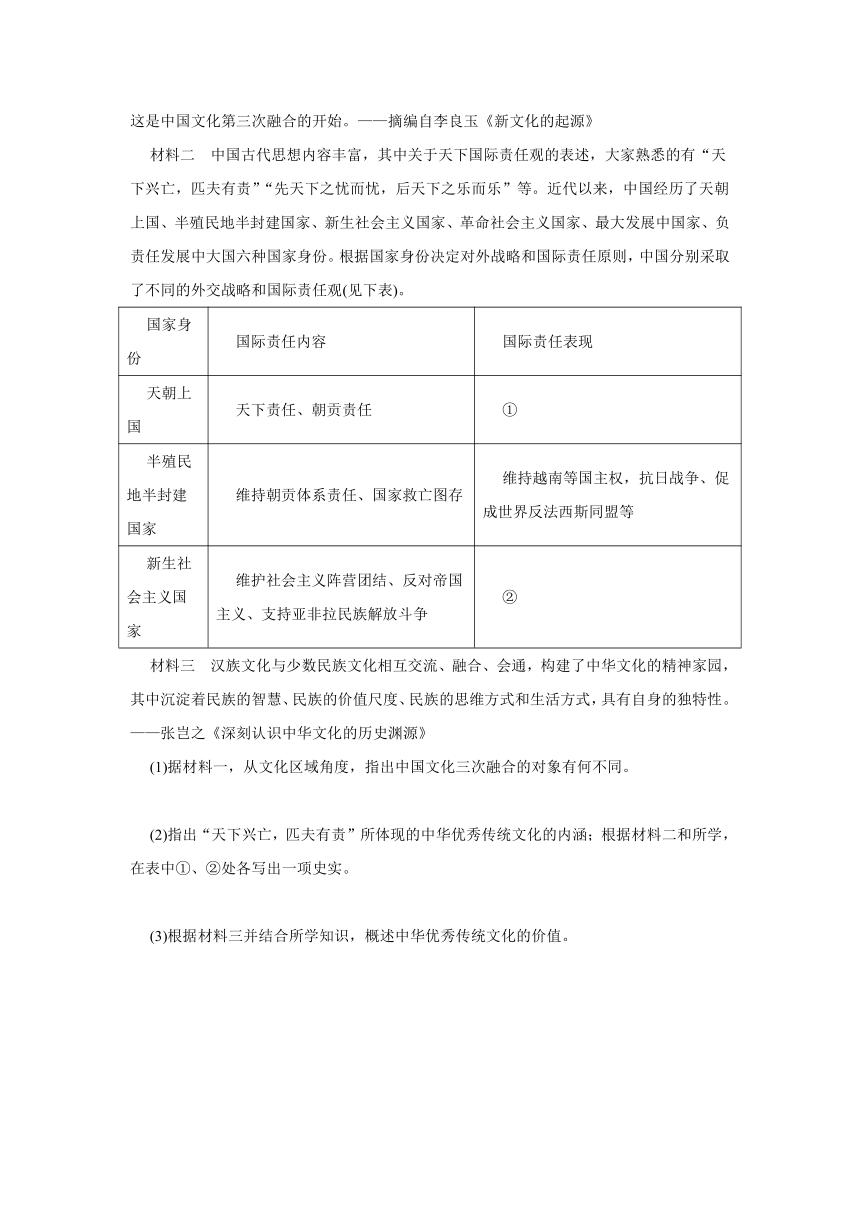

材料二 中国古代思想内容丰富,其中关于天下国际责任观的表述,大家熟悉的有“天下兴亡,匹夫有责”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等。近代以来,中国经历了天朝上国、半殖民地半封建国家、新生社会主义国家、革命社会主义国家、最大发展中国家、负责任发展中大国六种国家身份。根据国家身份决定对外战略和国际责任原则,中国分别采取了不同的外交战略和国际责任观(见下表)。

国家身份 国际责任内容 国际责任表现

天朝上国 天下责任、朝贡责任 ①

半殖民地半封建国家 维持朝贡体系责任、国家救亡图存 维持越南等国主权,抗日战争、促成世界反法西斯同盟等

新生社会主义国家 维护社会主义阵营团结、反对帝国主义、支持亚非拉民族解放斗争 ②

材料三 汉族文化与少数民族文化相互交流、融合、会通,构建了中华文化的精神家园,其中沉淀着民族的智慧、民族的价值尺度、民族的思维方式和生活方式,具有自身的独特性。——张岂之《深刻认识中华文化的历史渊源》

(1)据材料一,从文化区域角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(2)指出“天下兴亡,匹夫有责”所体现的中华优秀传统文化的内涵;根据材料二和所学,在表中①、②处各写出一项史实。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述中华优秀传统文化的价值。

中华优秀传统文化的内涵与特点

一、选择题

1.如表为先秦时期三位思想家的言论(节选)。据表可知,他们的主张( )

人物 主张

孔子 “道之以德,齐之以礼” “见贤思齐焉,见不贤而内自省也”

墨子 “贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子 “尊贤使能,俊杰在位”

A.蕴含着以民为本的思想

B.体现出中华文化崇德尚贤

C.打破了传统的等级秩序

D.反映了诸子百家思想趋同

【答案】B

2.孟子曰:“市,廛(市场上储藏货物的场所)而不征,则天下之商,皆悦而愿藏于其市矣。关,讥(稽查)而不征,则天下之旅,皆悦而愿出于其路矣。耕者,助而不税,则天下之农,皆悦而愿耕于其野矣。”据此可知,孟子主张( )

A.施行“仁政” B.礼贤下士

C.隆礼重法 D.兼爱非攻

【答案】A

3.“风教”是传统儒学提倡的治化之道,强调德行操持以醇厚世风、彰行教化。清初思想家唐甄主张:以富民为先,从尧舜风教之治;以勤俭为守,兴布衣德政之教;以谨省为要,尚君子为学之风。这体现了( )

A.为政以德的治国理念 B.农商并重的经济主张

C.治国富民的政治思想 D.经世致用的治学态度

【答案】A

4.儒学经典《春秋》对吴楚之君,只称“子”,齐晋只称“侯”,宋虽弱小,却称“公”。践土之盟,明明是晋文公把周天子叫来,《春秋》却说是“天王狩于河阳”。这表明当时儒家( )

A.维护新兴地主阶级的利益

B.主张维护周代的礼乐秩序

C.赞同宋国国君的治国理念

D.支持周天子参加诸侯会盟

【答案】B

5.时有疑狱曰:甲无子,拾道旁弃儿乙,养之以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏匿乙。甲当何论?仲舒断曰:甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之。《诗》云:螟蛉有子,蜾蠃负之。《春秋》之义,父为子隐,甲宜匿乙。不当坐。董仲舒的做法体现了( )

A.法律制度的儒家化 B.法律与功德的融合

C.血缘亲情逐渐弱化 D.等级秩序日趋固化

【答案】A

6.西汉前期,士农工商大都以追求财富和权欲作为动机;西汉后期,弥漫整个社会的功利思想逐渐淡化。这一变化缘于( )

A.社会经济得到恢复发展

B.政府推行重农抑商政策

C.秦朝政治经济制度消亡

D.社会主流思想发生改变

【答案】D

7.北宋大儒张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。南宋理学集大成者朱熹认为“既致知,又须力行。若致知,而不力行,与不知同”。两者的共同点是( )

A.力图唤醒内心的良知,为君主服务

B.蔑视权威和教条,坚持民主与自由

C.捍卫儒家尊严,争得更高社会地位

D.强调责任与担当,为社会现实服务

【答案】D

8.魏晋时期的玄学家在多方面论证了道家“自然”与儒家“名教”的一致,他们主张“儒道兼综”,孔子依然是最高“圣人”。玄学还提出或着重关注的有无、本末、动静、自然与名教等具有思辨性质的概念范畴。这表明魏晋( )

A.士人阶层主张崇实尚学

B.儒家思想失去正统地位

C.门阀政治制约思想解放

D.玄学推动了哲学的发展

【答案】D

9.2020年5月,河南巩义“河洛古国”重大考古成果发布。在这处距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遗址中,出土器物包含许多其他文化因子:如折腹鼎、背壶具备山东大汶口文化特征,陶器组合中出现的大量双腹器属于长江流域屈家岭文化因素等。这体现了( )

A.最早的国家正式形成 B.贫富分化开始出现

C.中原已进入青铜时代 D.中华文明多元一体

【答案】D

10.20世纪末,新加坡政府在全社会推行“礼貌月运动”“敬老周运动”“推广华语运动”;实行混合组屋政策,规定同一组屋和邻区必须有不同比例的民族构成。新加坡政府意在( )

A.提高社区自治水平 B.发扬儒家文化的精华

C.维护文化的多样性 D.增强民众的国家认同

【答案】D

11.西周初年面临着如何巩固统治的问题。周公旦在代表王室封其弟康叔于卫时说:“天畏(威)棐(非)忱(诚、信),民情大可见,小人难保(安)。往尽乃心,无康好逸豫,乃其乂民。”周公的主张体现了( )

A.血缘分封的宗族观念

B.选贤任能的传统美德

C.天人感应的神权思想

D.敬天保民的人本思想

【答案】D

12.愚公移山故事起源于《列子·汤问》,宋明时期,愚公形象逐渐定型为精诚精神,成为训谕后人的典型形象;而抗日战争时期徐悲鸿笔下的愚公则是中国人民抗战决心的写照。这一变化反映出中华传统文化具有( )

A.多样性B.包容性

C.独特性D.凝聚性

【答案】D

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。——摘编自李良玉《新文化的起源》

材料二 中国古代思想内容丰富,其中关于天下国际责任观的表述,大家熟悉的有“天下兴亡,匹夫有责”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等。近代以来,中国经历了天朝上国、半殖民地半封建国家、新生社会主义国家、革命社会主义国家、最大发展中国家、负责任发展中大国六种国家身份。根据国家身份决定对外战略和国际责任原则,中国分别采取了不同的外交战略和国际责任观(见下表)。

国家身份 国际责任内容 国际责任表现

天朝上国 天下责任、朝贡责任 ①

半殖民地半封建国家 维持朝贡体系责任、国家救亡图存 维持越南等国主权,抗日战争、促成世界反法西斯同盟等

新生社会主义国家 维护社会主义阵营团结、反对帝国主义、支持亚非拉民族解放斗争 ②

材料三 汉族文化与少数民族文化相互交流、融合、会通,构建了中华文化的精神家园,其中沉淀着民族的智慧、民族的价值尺度、民族的思维方式和生活方式,具有自身的独特性。——张岂之《深刻认识中华文化的历史渊源》

(1)据材料一,从文化区域角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(2)指出“天下兴亡,匹夫有责”所体现的中华优秀传统文化的内涵;根据材料二和所学,在表中①、②处各写出一项史实。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述中华优秀传统文化的价值。

答案:(1)第一次:本土文化内部的融合;第二次:东方文化内部的融合(与东方局部地区文化的融合);第三次:东西方文化的融合(与西方文化的融合)。

(2)内涵:提倡爱国,追求家国情怀。

史实:①朝贡贸易(郑和下西洋);②抗美援朝(答加入社会主义阵营、提出和平共处五项原则、参加日内瓦会议或万隆会议等也可)。

(3)是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力;蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式;维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供有益借鉴。

一、选择题

1.如表为先秦时期三位思想家的言论(节选)。据表可知,他们的主张( )

人物 主张

孔子 “道之以德,齐之以礼” “见贤思齐焉,见不贤而内自省也”

墨子 “贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子 “尊贤使能,俊杰在位”

A.蕴含着以民为本的思想

B.体现出中华文化崇德尚贤

C.打破了传统的等级秩序

D.反映了诸子百家思想趋同

2.孟子曰:“市,廛(市场上储藏货物的场所)而不征,则天下之商,皆悦而愿藏于其市矣。关,讥(稽查)而不征,则天下之旅,皆悦而愿出于其路矣。耕者,助而不税,则天下之农,皆悦而愿耕于其野矣。”据此可知,孟子主张( )

A.施行“仁政” B.礼贤下士

C.隆礼重法 D.兼爱非攻

3.“风教”是传统儒学提倡的治化之道,强调德行操持以醇厚世风、彰行教化。清初思想家唐甄主张:以富民为先,从尧舜风教之治;以勤俭为守,兴布衣德政之教;以谨省为要,尚君子为学之风。这体现了( )

A.为政以德的治国理念 B.农商并重的经济主张

C.治国富民的政治思想 D.经世致用的治学态度

4.儒学经典《春秋》对吴楚之君,只称“子”,齐晋只称“侯”,宋虽弱小,却称“公”。践土之盟,明明是晋文公把周天子叫来,《春秋》却说是“天王狩于河阳”。这表明当时儒家( )

A.维护新兴地主阶级的利益

B.主张维护周代的礼乐秩序

C.赞同宋国国君的治国理念

D.支持周天子参加诸侯会盟

5.时有疑狱曰:甲无子,拾道旁弃儿乙,养之以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏匿乙。甲当何论?仲舒断曰:甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之。《诗》云:螟蛉有子,蜾蠃负之。《春秋》之义,父为子隐,甲宜匿乙。不当坐。董仲舒的做法体现了( )

A.法律制度的儒家化 B.法律与功德的融合

C.血缘亲情逐渐弱化 D.等级秩序日趋固化

6.西汉前期,士农工商大都以追求财富和权欲作为动机;西汉后期,弥漫整个社会的功利思想逐渐淡化。这一变化缘于( )

A.社会经济得到恢复发展

B.政府推行重农抑商政策

C.秦朝政治经济制度消亡

D.社会主流思想发生改变

7.北宋大儒张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。南宋理学集大成者朱熹认为“既致知,又须力行。若致知,而不力行,与不知同”。两者的共同点是( )

A.力图唤醒内心的良知,为君主服务

B.蔑视权威和教条,坚持民主与自由

C.捍卫儒家尊严,争得更高社会地位

D.强调责任与担当,为社会现实服务

8.魏晋时期的玄学家在多方面论证了道家“自然”与儒家“名教”的一致,他们主张“儒道兼综”,孔子依然是最高“圣人”。玄学还提出或着重关注的有无、本末、动静、自然与名教等具有思辨性质的概念范畴。这表明魏晋( )

A.士人阶层主张崇实尚学

B.儒家思想失去正统地位

C.门阀政治制约思想解放

D.玄学推动了哲学的发展

9.2020年5月,河南巩义“河洛古国”重大考古成果发布。在这处距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遗址中,出土器物包含许多其他文化因子:如折腹鼎、背壶具备山东大汶口文化特征,陶器组合中出现的大量双腹器属于长江流域屈家岭文化因素等。这体现了( )

A.最早的国家正式形成 B.贫富分化开始出现

C.中原已进入青铜时代 D.中华文明多元一体

10.20世纪末,新加坡政府在全社会推行“礼貌月运动”“敬老周运动”“推广华语运动”;实行混合组屋政策,规定同一组屋和邻区必须有不同比例的民族构成。新加坡政府意在( )

A.提高社区自治水平 B.发扬儒家文化的精华

C.维护文化的多样性 D.增强民众的国家认同

11.西周初年面临着如何巩固统治的问题。周公旦在代表王室封其弟康叔于卫时说:“天畏(威)棐(非)忱(诚、信),民情大可见,小人难保(安)。往尽乃心,无康好逸豫,乃其乂民。”周公的主张体现了( )

A.血缘分封的宗族观念

B.选贤任能的传统美德

C.天人感应的神权思想

D.敬天保民的人本思想

12.愚公移山故事起源于《列子·汤问》,宋明时期,愚公形象逐渐定型为精诚精神,成为训谕后人的典型形象;而抗日战争时期徐悲鸿笔下的愚公则是中国人民抗战决心的写照。这一变化反映出中华传统文化具有( )

A.多样性B.包容性

C.独特性D.凝聚性

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。——摘编自李良玉《新文化的起源》

材料二 中国古代思想内容丰富,其中关于天下国际责任观的表述,大家熟悉的有“天下兴亡,匹夫有责”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等。近代以来,中国经历了天朝上国、半殖民地半封建国家、新生社会主义国家、革命社会主义国家、最大发展中国家、负责任发展中大国六种国家身份。根据国家身份决定对外战略和国际责任原则,中国分别采取了不同的外交战略和国际责任观(见下表)。

国家身份 国际责任内容 国际责任表现

天朝上国 天下责任、朝贡责任 ①

半殖民地半封建国家 维持朝贡体系责任、国家救亡图存 维持越南等国主权,抗日战争、促成世界反法西斯同盟等

新生社会主义国家 维护社会主义阵营团结、反对帝国主义、支持亚非拉民族解放斗争 ②

材料三 汉族文化与少数民族文化相互交流、融合、会通,构建了中华文化的精神家园,其中沉淀着民族的智慧、民族的价值尺度、民族的思维方式和生活方式,具有自身的独特性。——张岂之《深刻认识中华文化的历史渊源》

(1)据材料一,从文化区域角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(2)指出“天下兴亡,匹夫有责”所体现的中华优秀传统文化的内涵;根据材料二和所学,在表中①、②处各写出一项史实。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述中华优秀传统文化的价值。

中华优秀传统文化的内涵与特点

一、选择题

1.如表为先秦时期三位思想家的言论(节选)。据表可知,他们的主张( )

人物 主张

孔子 “道之以德,齐之以礼” “见贤思齐焉,见不贤而内自省也”

墨子 “贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子 “尊贤使能,俊杰在位”

A.蕴含着以民为本的思想

B.体现出中华文化崇德尚贤

C.打破了传统的等级秩序

D.反映了诸子百家思想趋同

【答案】B

2.孟子曰:“市,廛(市场上储藏货物的场所)而不征,则天下之商,皆悦而愿藏于其市矣。关,讥(稽查)而不征,则天下之旅,皆悦而愿出于其路矣。耕者,助而不税,则天下之农,皆悦而愿耕于其野矣。”据此可知,孟子主张( )

A.施行“仁政” B.礼贤下士

C.隆礼重法 D.兼爱非攻

【答案】A

3.“风教”是传统儒学提倡的治化之道,强调德行操持以醇厚世风、彰行教化。清初思想家唐甄主张:以富民为先,从尧舜风教之治;以勤俭为守,兴布衣德政之教;以谨省为要,尚君子为学之风。这体现了( )

A.为政以德的治国理念 B.农商并重的经济主张

C.治国富民的政治思想 D.经世致用的治学态度

【答案】A

4.儒学经典《春秋》对吴楚之君,只称“子”,齐晋只称“侯”,宋虽弱小,却称“公”。践土之盟,明明是晋文公把周天子叫来,《春秋》却说是“天王狩于河阳”。这表明当时儒家( )

A.维护新兴地主阶级的利益

B.主张维护周代的礼乐秩序

C.赞同宋国国君的治国理念

D.支持周天子参加诸侯会盟

【答案】B

5.时有疑狱曰:甲无子,拾道旁弃儿乙,养之以为子。及乙长,有罪杀人,以状语甲,甲藏匿乙。甲当何论?仲舒断曰:甲无子,振活养乙,虽非所生,谁与易之。《诗》云:螟蛉有子,蜾蠃负之。《春秋》之义,父为子隐,甲宜匿乙。不当坐。董仲舒的做法体现了( )

A.法律制度的儒家化 B.法律与功德的融合

C.血缘亲情逐渐弱化 D.等级秩序日趋固化

【答案】A

6.西汉前期,士农工商大都以追求财富和权欲作为动机;西汉后期,弥漫整个社会的功利思想逐渐淡化。这一变化缘于( )

A.社会经济得到恢复发展

B.政府推行重农抑商政策

C.秦朝政治经济制度消亡

D.社会主流思想发生改变

【答案】D

7.北宋大儒张载提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。南宋理学集大成者朱熹认为“既致知,又须力行。若致知,而不力行,与不知同”。两者的共同点是( )

A.力图唤醒内心的良知,为君主服务

B.蔑视权威和教条,坚持民主与自由

C.捍卫儒家尊严,争得更高社会地位

D.强调责任与担当,为社会现实服务

【答案】D

8.魏晋时期的玄学家在多方面论证了道家“自然”与儒家“名教”的一致,他们主张“儒道兼综”,孔子依然是最高“圣人”。玄学还提出或着重关注的有无、本末、动静、自然与名教等具有思辨性质的概念范畴。这表明魏晋( )

A.士人阶层主张崇实尚学

B.儒家思想失去正统地位

C.门阀政治制约思想解放

D.玄学推动了哲学的发展

【答案】D

9.2020年5月,河南巩义“河洛古国”重大考古成果发布。在这处距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遗址中,出土器物包含许多其他文化因子:如折腹鼎、背壶具备山东大汶口文化特征,陶器组合中出现的大量双腹器属于长江流域屈家岭文化因素等。这体现了( )

A.最早的国家正式形成 B.贫富分化开始出现

C.中原已进入青铜时代 D.中华文明多元一体

【答案】D

10.20世纪末,新加坡政府在全社会推行“礼貌月运动”“敬老周运动”“推广华语运动”;实行混合组屋政策,规定同一组屋和邻区必须有不同比例的民族构成。新加坡政府意在( )

A.提高社区自治水平 B.发扬儒家文化的精华

C.维护文化的多样性 D.增强民众的国家认同

【答案】D

11.西周初年面临着如何巩固统治的问题。周公旦在代表王室封其弟康叔于卫时说:“天畏(威)棐(非)忱(诚、信),民情大可见,小人难保(安)。往尽乃心,无康好逸豫,乃其乂民。”周公的主张体现了( )

A.血缘分封的宗族观念

B.选贤任能的传统美德

C.天人感应的神权思想

D.敬天保民的人本思想

【答案】D

12.愚公移山故事起源于《列子·汤问》,宋明时期,愚公形象逐渐定型为精诚精神,成为训谕后人的典型形象;而抗日战争时期徐悲鸿笔下的愚公则是中国人民抗战决心的写照。这一变化反映出中华传统文化具有( )

A.多样性B.包容性

C.独特性D.凝聚性

【答案】D

二、综合题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。——摘编自李良玉《新文化的起源》

材料二 中国古代思想内容丰富,其中关于天下国际责任观的表述,大家熟悉的有“天下兴亡,匹夫有责”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等。近代以来,中国经历了天朝上国、半殖民地半封建国家、新生社会主义国家、革命社会主义国家、最大发展中国家、负责任发展中大国六种国家身份。根据国家身份决定对外战略和国际责任原则,中国分别采取了不同的外交战略和国际责任观(见下表)。

国家身份 国际责任内容 国际责任表现

天朝上国 天下责任、朝贡责任 ①

半殖民地半封建国家 维持朝贡体系责任、国家救亡图存 维持越南等国主权,抗日战争、促成世界反法西斯同盟等

新生社会主义国家 维护社会主义阵营团结、反对帝国主义、支持亚非拉民族解放斗争 ②

材料三 汉族文化与少数民族文化相互交流、融合、会通,构建了中华文化的精神家园,其中沉淀着民族的智慧、民族的价值尺度、民族的思维方式和生活方式,具有自身的独特性。——张岂之《深刻认识中华文化的历史渊源》

(1)据材料一,从文化区域角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(2)指出“天下兴亡,匹夫有责”所体现的中华优秀传统文化的内涵;根据材料二和所学,在表中①、②处各写出一项史实。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述中华优秀传统文化的价值。

答案:(1)第一次:本土文化内部的融合;第二次:东方文化内部的融合(与东方局部地区文化的融合);第三次:东西方文化的融合(与西方文化的融合)。

(2)内涵:提倡爱国,追求家国情怀。

史实:①朝贡贸易(郑和下西洋);②抗美援朝(答加入社会主义阵营、提出和平共处五项原则、参加日内瓦会议或万隆会议等也可)。

(3)是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力;蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式;维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供有益借鉴。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享