人音版 八年级上册第4单元《《沃尔塔瓦河》》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 人音版 八年级上册第4单元《《沃尔塔瓦河》》教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-07-18 21:32:18 | ||

图片预览

文档简介

第6单元 沃尔塔瓦河

课题:交响诗《沃尔塔瓦河》

年级:初一

【指导思想与理论依据】

(一)指导思想

依据音乐课程标准:“以开阔的视野学习世界其他国家和民族的音乐文化,理解音乐文化的多样性”为指导思想,强调音乐的情感体验,把“全体学生的普遍参与和发展不同个性有机结合起来”。

(二)理论依据

“参与-体验”学习法是苏霍姆林斯基全面和谐教育的核心,也是其精华之所在,他认为:要实现以学生为主体,培养个性全面和谐发展的人的目标,教师引导孩子积极自主参与、亲身体验是基本,要在引导学生积极参与学习活动的基础上,为学生提供独立思考、反思体验的时间和空间,这是智育的必要条件。

【教学背景分析】

(一)学习内容分析

沃尔塔瓦河是捷克境内最大的河流,是母亲河。

作品有如下部分构成:

引子:e小调波动音型,长笛。单簧管,寒暖流反向音型。小提琴拨弦

呈示部主题——林中狩猎(乐器 圆号 小号)——乡村婚礼(波尔卡舞曲)

——水仙女的舞蹈(神幻色彩:长笛、单簧管,竖琴,带弱音器的小提琴)——维谢格拉德城堡(管弦乐全奏,突出铜管乐的惊涛冲击,流经布拉格:小调转大调——高潮:向维谢赫拉德城致敬的颂歌——民间传说第一个捷克王国所在地)

作品体裁是文学性交响音诗。沃尔塔瓦河的造型性和描绘性,音乐形象的刻画、音乐的联想与想象是特别需要关注的部分。

(二)学生情况分析

1.这是音乐欣赏课,其中3位同学有乐团学习经历,5位健美操同学,其他同学也认识五线谱,有学习音乐兴趣、一定的表现能力和愿望。

2.学生在之前的音乐学习和日常的媒介中已经对交响乐有初步认识,《沃尔塔瓦河》旋律优美,便于记忆,是长演不衰的作品,可以帮助学生进一步拉近与交响乐的距离,产生更多了解交响乐的愿望。

(三)教学方式与手段说明

1.识读乐谱——用听唱、视唱、背唱的方式,加强对主题旋律的记忆。

2.参与体验——学生听音乐进行肢体表现,跟随文字进行乐器选择,根据音乐进行舞蹈编配,感受音乐节奏、旋律、结构和整体气氛。

3.直观演示——教师弹奏作品片段,采用现代化视听手段,使学生获得具体、生动、真实的感性知识,提高学生学习的兴趣。

4.启发探究——教师启发学生聆听、感受、鉴赏音乐,探究作品的旋律特点、情绪情感、意境与配器之间的关系;

(四)技术准备

1.多媒体设备、课件、白板、钢琴、白板笔

2.寻找相关图片,文本,音频、视频,制作课件。

(五)前期教学状况、问题与对策

状况与问题:不同音乐片段的转换与感知较多,需要老师铺垫

对策:通过旋律识记、乐器配置,舞蹈编创等,启发想象,拉近学生与音乐的距离。

【教学目标】

一、“情感态度与价值观”目标

在音乐中感受作者对捷克的深情和赞美之情,对和平的向往,唤起自己对祖国的热爱之情和相关作曲家的关注。

二、“过程与方法”目标:

在充分聆听体验,观察模仿、讨论、合作的过程中,了解音乐情感表达与配器变化的关系。

三、“知识与技能”目标

1.识记《沃尔塔瓦河》主题旋律

2.了解交响诗体裁和作者斯美塔那。

【教学重点与难点】

一、教学重点

1.听唱、学唱、视唱《沃尔塔瓦河》主旋律。

2.讨论、聆听对比不同音乐片段文字描述与音乐旋律、配器的关系。

二、教学难点

1.交响诗中音与诗的关联建立。

2.在欣赏音乐中启发学生感受作者对祖国的热爱,对和平、安详生活的向往。

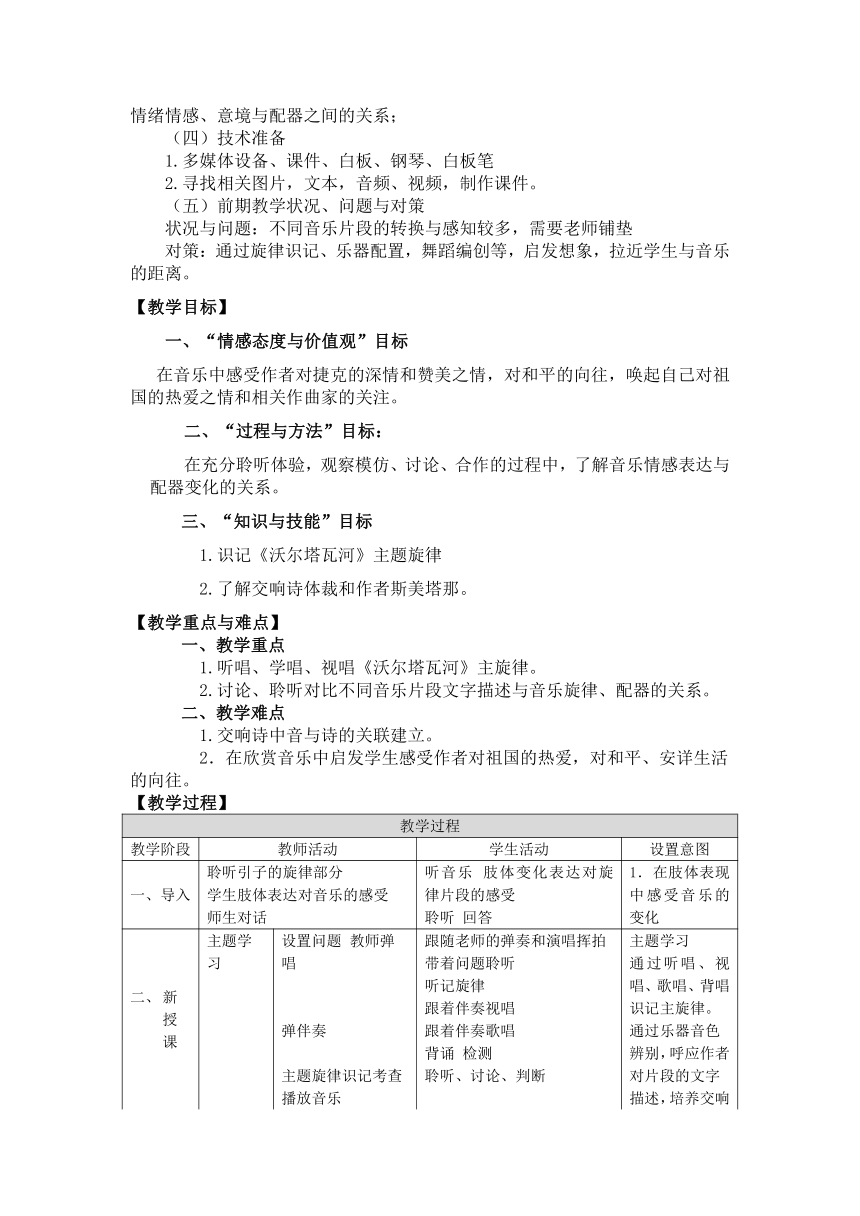

【教学过程】

教学过程

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图

一、导入 聆听引子的旋律部分 学生肢体表达对音乐的感受 师生对话 听音乐 肢体变化表达对旋律片段的感受 聆听 回答 1.在肢体表现中感受音乐的变化

新授课 主题学习 设置问题 教师弹唱 弹伴奏 主题旋律识记考查 播放音乐 判断主题乐器的色彩与作曲家的创作欣赏指向建立联系 跟随老师的弹奏和演唱挥拍 带着问题聆听 听记旋律 跟着伴奏视唱 跟着伴奏歌唱 背诵 检测 聆听、讨论、判断 主题学习 通过听唱、视唱、歌唱、背唱识记主旋律。 通过乐器音色辨别,呼应作者对片段的文字描述,培养交响诗学习的习惯。 通过文字理解与乐器了解进行乐器选择(铜管组 木管组 打击乐组),表达情感

对比学习(林中狩猎与 水仙女的舞蹈) 通过交响诗文字选配乐器 出示乐器组和作曲家对音乐片段的文字描述 组织小组讨论 选配乐器 木管组 铜管组 弦乐 播放爱乐版视频 根据材料学习讨论 小组总结回答 对比聆听感受

乡村婚礼(波尔卡舞曲) 播放婚礼、舞蹈视频 启发学生根据视听编创舞蹈 问:作曲家的生活环境 视听 小组活动编创舞蹈 展示 思考 对比 回答 感受捷克民间惬意的生活。 把作曲家的音乐创作表达与现实关联,形成反差,激发学生对美好生活的珍惜之情

交响诗体裁总结 播放最后音乐片段 启发学生总结交响诗的特点 1.视听音乐 2.思考、判断并回答 启发学生归纳总结交响诗的特点

三、 情感提升 启发:斯美塔那是个怎样的人?! 作者斯美塔那介绍 思考,回答 聆听 感悟 知识 情感目标升华与达成

四、情感迁移 启发学生联想母亲河黄河的音乐的相关创作以及对人民音乐家冼星海的关注 思考 拓展学习 情感回归 拓展知识、情感迁移

【学习效果评价设计】

(一)评价方式

分别用表现、背唱、模仿、编创等方式对音乐情绪、音乐元素、乐器、感情等方面的互相检测。

(二)评价量规

检测方式 检测内容 分值

唱 主题旋律感受记忆与背唱 30

乐器编配 管弦乐队乐器分类与相关情绪关联,建立交响诗欣赏习惯 20

小组合作 编创内容的思考、对比学习 30

沃尔塔瓦河情感与黄河情感共鸣 情感理解与赞美之情的召唤 20

【教学设计的特点与反思】

此教学设计将本节课重难点内容通过听唱感受、识读乐谱,字母谱背唱记忆,逐级铺垫,注重交响诗体裁的学习习惯培养,通过文字和乐器编配,贴近作者的音乐思维去理解作品,通过舞蹈片段的编创感受音乐的流动和捷克人民美好的生活状态,让交响乐更有生活气息,同时感受到交响诗的造型性、可视性、感受性、描述性。

教学中重视音乐情感的启发和表达,通过音乐与肢体、音乐与语言的关联,文字-乐器使用-情感表达的关联,听觉音乐与造型性、视觉性舞蹈的关联,期望打通学生视觉、听觉、感觉等方面感受,实现个性化,类型化,层次化,立体化的教学。

本次课程设计了较为充分的学生活动让学生有独立思考、合作学习的机会,也有个人、小组,群体表达,表现的机会,需要注意的是,学生活动的部分还需要更好的设计规划,对活动中出现的问题要有针对性地给予及时、有效的干预和启示。男生女生对自己的控制能力不同,可以考虑同一环节设计不同的表达要求与方式。可以从小组合作的效率方面考虑,让学生差异化组合。

本次小组活动中有组别出现了组员意见不一致的情况,我借机调和并给与语言的引导,最终小组成员互相妥协,有了不错的表达,并对和平的向往有了更深刻的理解。

以往的教学中常常在课程的最后讲解背景,本次教学尝试将作者的生存环境、状况与音乐创作表达建立联系,进行感情的铺垫,起到了良好的效果,学生感受到音乐家的创作毅力、热情与对社会、国家的责任感,对祖国的深深情感和对和平的向往,唤起了学生对祖国的热爱和相关题材及音乐家的关注。

课后与学生沟通,他们认为男生可以考虑用吹口哨的形式,加入不同打击乐的形式,有不同乐器学习经历的同学可以用自己的乐器演奏主题。也可以分片段小组自主学习展示,交流,交换,提问等方式,让活动丰富起来,主题再鲜明突出出来。当然之所以没有这样设计是考虑到学生的乐器演奏程度、课堂时间与效度的问题,相信在一段时间的相关学习内容铺垫之后,在开放型课堂,项目学习等不同方式的授课中会选择应用,加强学生音乐实践,提高其表现力和创造力。

课题:交响诗《沃尔塔瓦河》

年级:初一

【指导思想与理论依据】

(一)指导思想

依据音乐课程标准:“以开阔的视野学习世界其他国家和民族的音乐文化,理解音乐文化的多样性”为指导思想,强调音乐的情感体验,把“全体学生的普遍参与和发展不同个性有机结合起来”。

(二)理论依据

“参与-体验”学习法是苏霍姆林斯基全面和谐教育的核心,也是其精华之所在,他认为:要实现以学生为主体,培养个性全面和谐发展的人的目标,教师引导孩子积极自主参与、亲身体验是基本,要在引导学生积极参与学习活动的基础上,为学生提供独立思考、反思体验的时间和空间,这是智育的必要条件。

【教学背景分析】

(一)学习内容分析

沃尔塔瓦河是捷克境内最大的河流,是母亲河。

作品有如下部分构成:

引子:e小调波动音型,长笛。单簧管,寒暖流反向音型。小提琴拨弦

呈示部主题——林中狩猎(乐器 圆号 小号)——乡村婚礼(波尔卡舞曲)

——水仙女的舞蹈(神幻色彩:长笛、单簧管,竖琴,带弱音器的小提琴)——维谢格拉德城堡(管弦乐全奏,突出铜管乐的惊涛冲击,流经布拉格:小调转大调——高潮:向维谢赫拉德城致敬的颂歌——民间传说第一个捷克王国所在地)

作品体裁是文学性交响音诗。沃尔塔瓦河的造型性和描绘性,音乐形象的刻画、音乐的联想与想象是特别需要关注的部分。

(二)学生情况分析

1.这是音乐欣赏课,其中3位同学有乐团学习经历,5位健美操同学,其他同学也认识五线谱,有学习音乐兴趣、一定的表现能力和愿望。

2.学生在之前的音乐学习和日常的媒介中已经对交响乐有初步认识,《沃尔塔瓦河》旋律优美,便于记忆,是长演不衰的作品,可以帮助学生进一步拉近与交响乐的距离,产生更多了解交响乐的愿望。

(三)教学方式与手段说明

1.识读乐谱——用听唱、视唱、背唱的方式,加强对主题旋律的记忆。

2.参与体验——学生听音乐进行肢体表现,跟随文字进行乐器选择,根据音乐进行舞蹈编配,感受音乐节奏、旋律、结构和整体气氛。

3.直观演示——教师弹奏作品片段,采用现代化视听手段,使学生获得具体、生动、真实的感性知识,提高学生学习的兴趣。

4.启发探究——教师启发学生聆听、感受、鉴赏音乐,探究作品的旋律特点、情绪情感、意境与配器之间的关系;

(四)技术准备

1.多媒体设备、课件、白板、钢琴、白板笔

2.寻找相关图片,文本,音频、视频,制作课件。

(五)前期教学状况、问题与对策

状况与问题:不同音乐片段的转换与感知较多,需要老师铺垫

对策:通过旋律识记、乐器配置,舞蹈编创等,启发想象,拉近学生与音乐的距离。

【教学目标】

一、“情感态度与价值观”目标

在音乐中感受作者对捷克的深情和赞美之情,对和平的向往,唤起自己对祖国的热爱之情和相关作曲家的关注。

二、“过程与方法”目标:

在充分聆听体验,观察模仿、讨论、合作的过程中,了解音乐情感表达与配器变化的关系。

三、“知识与技能”目标

1.识记《沃尔塔瓦河》主题旋律

2.了解交响诗体裁和作者斯美塔那。

【教学重点与难点】

一、教学重点

1.听唱、学唱、视唱《沃尔塔瓦河》主旋律。

2.讨论、聆听对比不同音乐片段文字描述与音乐旋律、配器的关系。

二、教学难点

1.交响诗中音与诗的关联建立。

2.在欣赏音乐中启发学生感受作者对祖国的热爱,对和平、安详生活的向往。

【教学过程】

教学过程

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图

一、导入 聆听引子的旋律部分 学生肢体表达对音乐的感受 师生对话 听音乐 肢体变化表达对旋律片段的感受 聆听 回答 1.在肢体表现中感受音乐的变化

新授课 主题学习 设置问题 教师弹唱 弹伴奏 主题旋律识记考查 播放音乐 判断主题乐器的色彩与作曲家的创作欣赏指向建立联系 跟随老师的弹奏和演唱挥拍 带着问题聆听 听记旋律 跟着伴奏视唱 跟着伴奏歌唱 背诵 检测 聆听、讨论、判断 主题学习 通过听唱、视唱、歌唱、背唱识记主旋律。 通过乐器音色辨别,呼应作者对片段的文字描述,培养交响诗学习的习惯。 通过文字理解与乐器了解进行乐器选择(铜管组 木管组 打击乐组),表达情感

对比学习(林中狩猎与 水仙女的舞蹈) 通过交响诗文字选配乐器 出示乐器组和作曲家对音乐片段的文字描述 组织小组讨论 选配乐器 木管组 铜管组 弦乐 播放爱乐版视频 根据材料学习讨论 小组总结回答 对比聆听感受

乡村婚礼(波尔卡舞曲) 播放婚礼、舞蹈视频 启发学生根据视听编创舞蹈 问:作曲家的生活环境 视听 小组活动编创舞蹈 展示 思考 对比 回答 感受捷克民间惬意的生活。 把作曲家的音乐创作表达与现实关联,形成反差,激发学生对美好生活的珍惜之情

交响诗体裁总结 播放最后音乐片段 启发学生总结交响诗的特点 1.视听音乐 2.思考、判断并回答 启发学生归纳总结交响诗的特点

三、 情感提升 启发:斯美塔那是个怎样的人?! 作者斯美塔那介绍 思考,回答 聆听 感悟 知识 情感目标升华与达成

四、情感迁移 启发学生联想母亲河黄河的音乐的相关创作以及对人民音乐家冼星海的关注 思考 拓展学习 情感回归 拓展知识、情感迁移

【学习效果评价设计】

(一)评价方式

分别用表现、背唱、模仿、编创等方式对音乐情绪、音乐元素、乐器、感情等方面的互相检测。

(二)评价量规

检测方式 检测内容 分值

唱 主题旋律感受记忆与背唱 30

乐器编配 管弦乐队乐器分类与相关情绪关联,建立交响诗欣赏习惯 20

小组合作 编创内容的思考、对比学习 30

沃尔塔瓦河情感与黄河情感共鸣 情感理解与赞美之情的召唤 20

【教学设计的特点与反思】

此教学设计将本节课重难点内容通过听唱感受、识读乐谱,字母谱背唱记忆,逐级铺垫,注重交响诗体裁的学习习惯培养,通过文字和乐器编配,贴近作者的音乐思维去理解作品,通过舞蹈片段的编创感受音乐的流动和捷克人民美好的生活状态,让交响乐更有生活气息,同时感受到交响诗的造型性、可视性、感受性、描述性。

教学中重视音乐情感的启发和表达,通过音乐与肢体、音乐与语言的关联,文字-乐器使用-情感表达的关联,听觉音乐与造型性、视觉性舞蹈的关联,期望打通学生视觉、听觉、感觉等方面感受,实现个性化,类型化,层次化,立体化的教学。

本次课程设计了较为充分的学生活动让学生有独立思考、合作学习的机会,也有个人、小组,群体表达,表现的机会,需要注意的是,学生活动的部分还需要更好的设计规划,对活动中出现的问题要有针对性地给予及时、有效的干预和启示。男生女生对自己的控制能力不同,可以考虑同一环节设计不同的表达要求与方式。可以从小组合作的效率方面考虑,让学生差异化组合。

本次小组活动中有组别出现了组员意见不一致的情况,我借机调和并给与语言的引导,最终小组成员互相妥协,有了不错的表达,并对和平的向往有了更深刻的理解。

以往的教学中常常在课程的最后讲解背景,本次教学尝试将作者的生存环境、状况与音乐创作表达建立联系,进行感情的铺垫,起到了良好的效果,学生感受到音乐家的创作毅力、热情与对社会、国家的责任感,对祖国的深深情感和对和平的向往,唤起了学生对祖国的热爱和相关题材及音乐家的关注。

课后与学生沟通,他们认为男生可以考虑用吹口哨的形式,加入不同打击乐的形式,有不同乐器学习经历的同学可以用自己的乐器演奏主题。也可以分片段小组自主学习展示,交流,交换,提问等方式,让活动丰富起来,主题再鲜明突出出来。当然之所以没有这样设计是考虑到学生的乐器演奏程度、课堂时间与效度的问题,相信在一段时间的相关学习内容铺垫之后,在开放型课堂,项目学习等不同方式的授课中会选择应用,加强学生音乐实践,提高其表现力和创造力。