5.3 《人皆有不忍人之心》课时优化训练(含答案)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3 《人皆有不忍人之心》课时优化训练(含答案)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-18 22:14:56 | ||

图片预览

文档简介

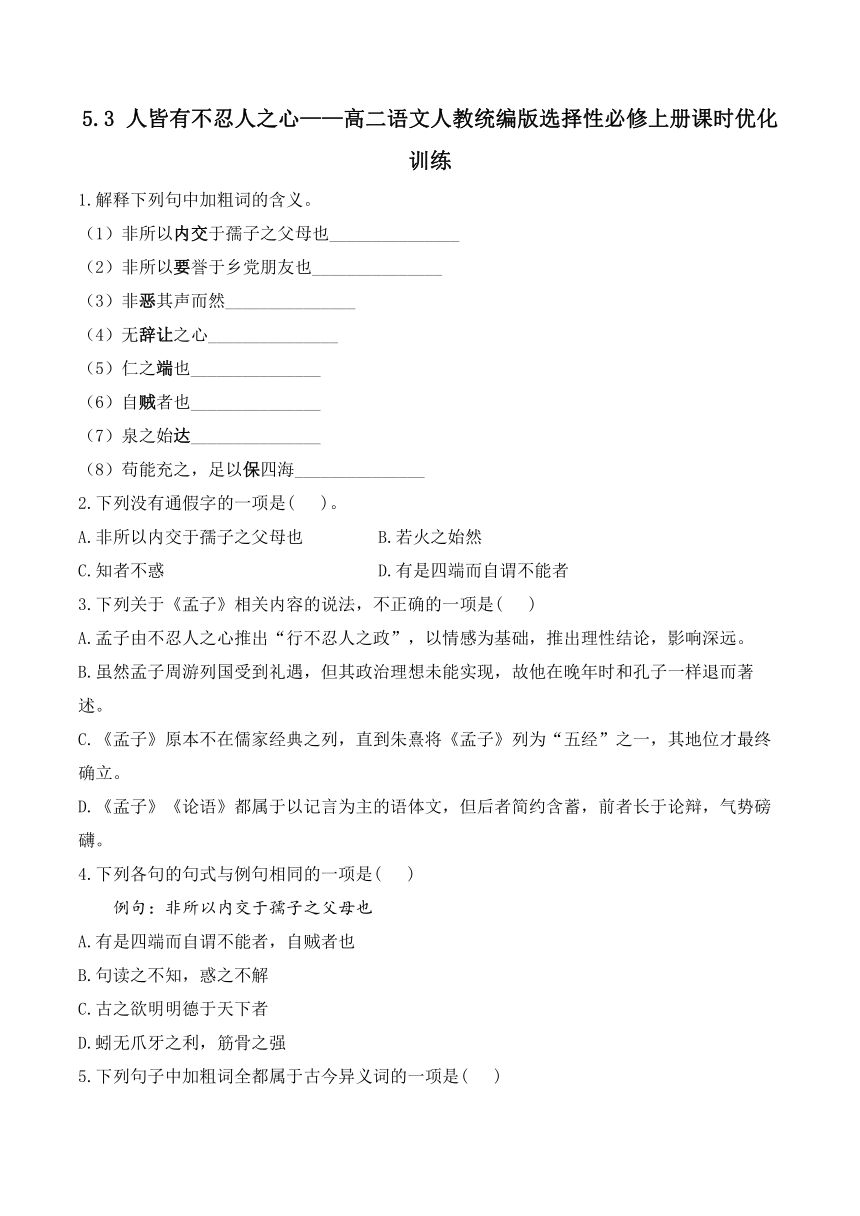

5.3 人皆有不忍人之心——高二语文人教统编版选择性必修上册课时优化训练

1.解释下列句中加粗词的含义。

(1)非所以内交于孺子之父母也_______________

(2)非所以要誉于乡党朋友也_______________

(3)非恶其声而然_______________

(4)无辞让之心_______________

(5)仁之端也_______________

(6)自贼者也_______________

(7)泉之始达_______________

(8)苟能充之,足以保四海_______________

2.下列没有通假字的一项是( )。

A.非所以内交于孺子之父母也 B.若火之始然

C.知者不惑 D.有是四端而自谓不能者

3.下列关于《孟子》相关内容的说法,不正确的一项是( )

A.孟子由不忍人之心推出“行不忍人之政”,以情感为基础,推出理性结论,影响深远。

B.虽然孟子周游列国受到礼遇,但其政治理想未能实现,故他在晚年时和孔子一样退而著述。

C.《孟子》原本不在儒家经典之列,直到朱熹将《孟子》列为“五经”之一,其地位才最终确立。

D.《孟子》《论语》都属于以记言为主的语体文,但后者简约含蓄,前者长于论辩,气势磅礴。

4.下列各句的句式与例句相同的一项是( )

例句:非所以内交于孺子之父母也

A.有是四端而自谓不能者,自贼者也

B.句读之不知,惑之不解

C.古之欲明明德于天下者

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强

5.下列句子中加粗词全都属于古今异义词的一项是( )

①今人乍见孺子将入于井

②非所以要誉于乡党朋友也

③牺牲玉帛,弗敢加也

④犹其有四体也

⑤蚓无爪牙之利,筋骨之强

⑥丈夫亦爱怜其少子乎

A.①②④ B.③⑤⑥ C.①③⑥ D.②④⑤

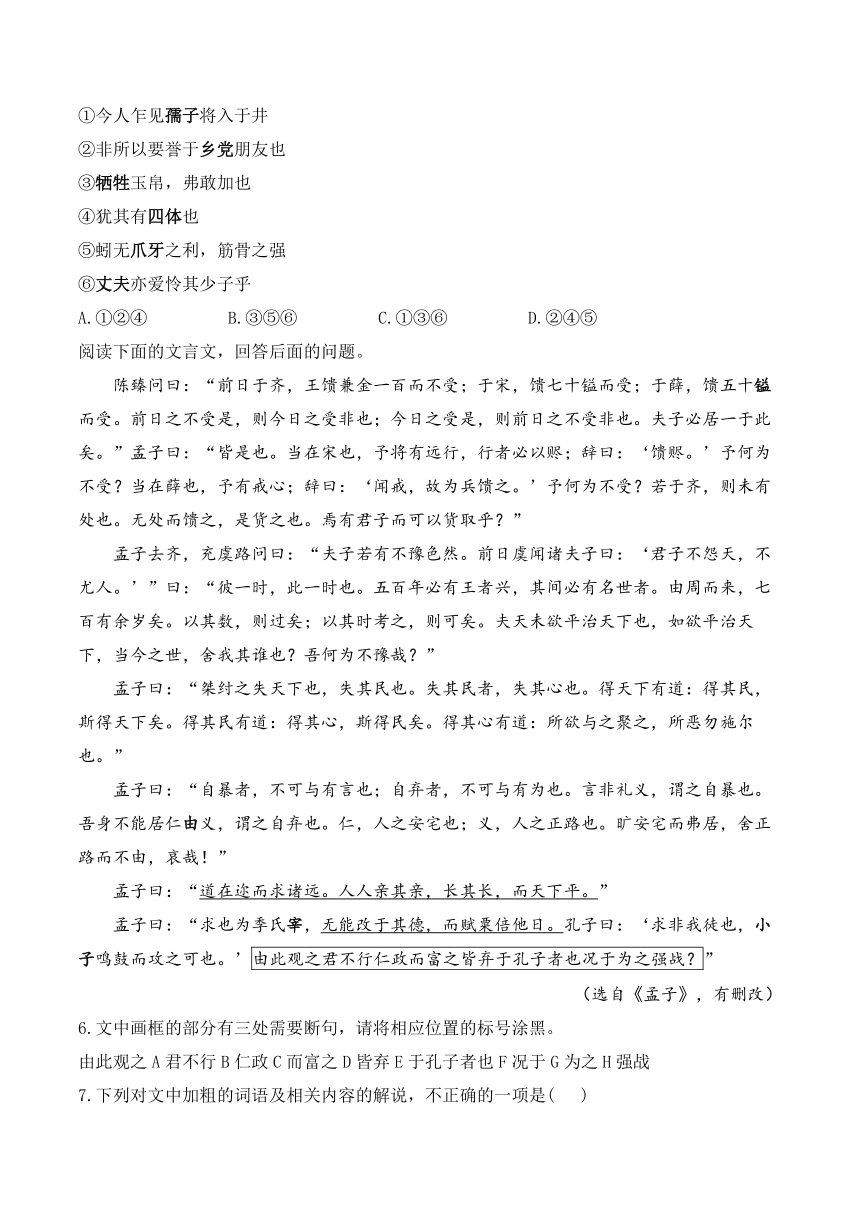

阅读下面的文言文,回答后面的问题。

陈臻问曰:“前日于齐,王馈兼金一百而不受;于宋,馈七十镒而受;于薛,馈五十镒而受。前日之不受是,则今日之受非也;今日之受是,则前日之不受非也。夫子必居一于此矣。”孟子曰:“皆是也。当在宋也,予将有远行,行者必以赆;辞曰:‘馈赆。’予何为不受?当在薛也,予有戒心;辞曰:‘闻戒,故为兵馈之。’予何为不受?若于齐,则未有处也。无处而馈之,是货之也。焉有君子而可以货取乎?”

孟子去齐,充虞路问曰:“夫子若有不豫色然。前日虞闻诸夫子曰:‘君子不怨天,不尤人。’”曰:“彼一时,此一时也。五百年必有王者兴,其间必有名世者。由周而来,七百有余岁矣。以其数,则过矣;以其时考之,则可矣。夫天未欲平治天下也,如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?吾何为不豫哉?”

孟子曰:“桀纣之失天下也,失其民也。失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施尔也。”

孟子曰:“自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。言非礼义,谓之自暴也。吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!”

孟子曰:“道在迩而求诸远。人人亲其亲,长其长,而天下平。”

孟子曰:“求也为季氏宰,无能改于其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求非我徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’由此观之君不行仁政而富之皆弃于孔子者也况于为之强战?”

(选自《孟子》,有删改)

6.文中画框的部分有三处需要断句,请将相应位置的标号涂黑。

由此观之A君不行B仁政C而富之D皆弃E于孔子者也F况于G为之H强战

7.下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.镒,与“钩”同为古代重量单位,但比“钩”小,二十两或二十四两为一镒。

B.“居仁由义”与“为仁由己”(《论语 颜渊》)两句中的“由”字含义相同。

C.“求也为季氏宰”与“宰严限追比”(《促织》)两句中的“宰”字含义不同。

D.小子,文中用作老师对学生的称呼;现在则常用于对人轻慢或戏谑的称呼。

8.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.在齐国,齐王赠金孟子不接受;后来宋国和薛国赠金,孟子却接受了。这令陈臻感到困惑,认为孟子的做法必定有一种是错的。

B.孟子离开齐国,充虞觉察他神色有异,于是拿孟子当初教导他的话表示质疑,孟子说按理已到了王者兴起之时,自己就是这个王者。

C.孟子认为,桀纣失天下是因为失去了民心,要想得天下须得民心,而得民心的方法便是满足百姓的愿望,不做百姓所厌恶的事。

D.孟子主张远离自暴自弃的人。在他看来,只有仁、义才是人的精神住宅和正确道路,那些抛弃精神住宅和正确道路的人都是可悲的。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)道在迩而求诸远。人人亲其亲,长其长,而天下平。

(2)无能改于其德,而赋粟倍他日。

10.孟子接受宋国和薛国的馈赠,却拒绝齐王的馈赠,他的理由分别是什么?请简要概括。

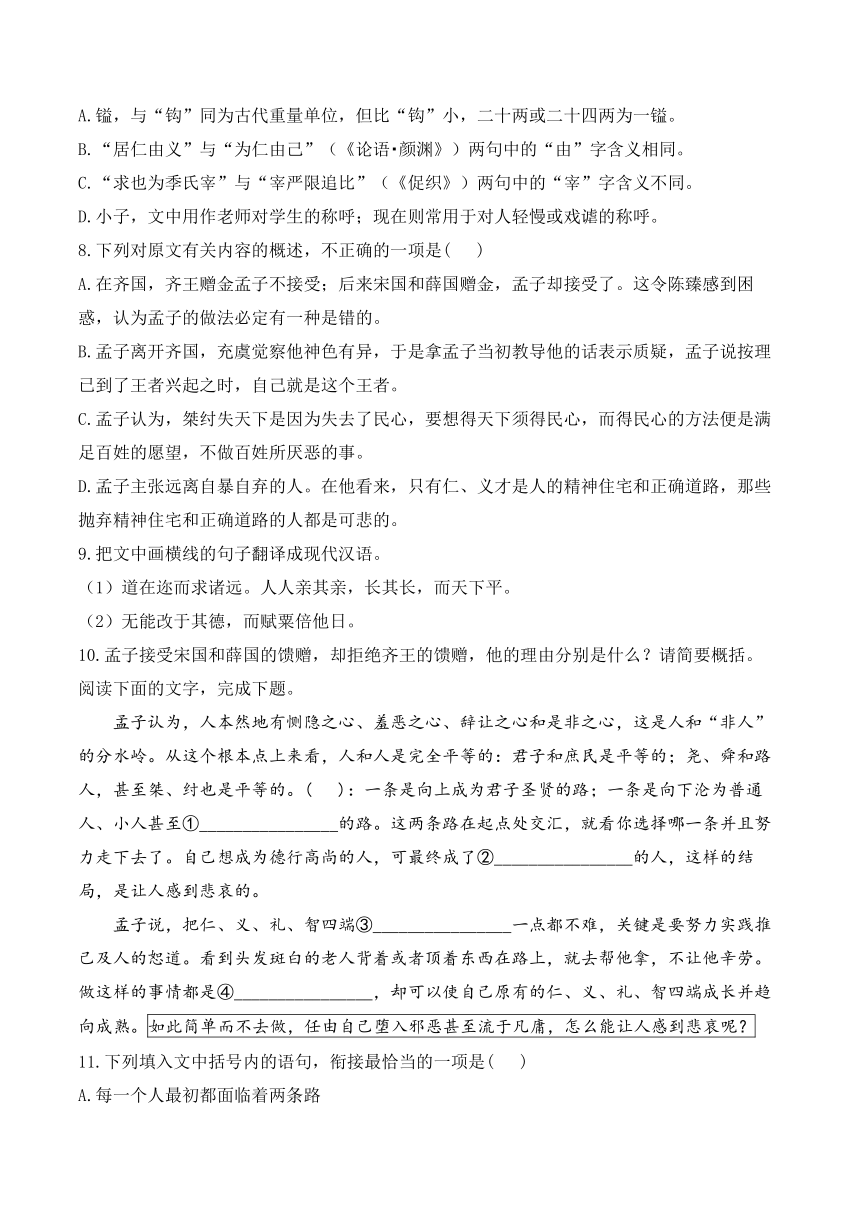

阅读下面的文字,完成下题。

孟子认为,人本然地有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心,这是人和“非人”的分水岭。从这个根本点上来看,人和人是完全平等的:君子和庶民是平等的;尧、舜和路人,甚至桀、纣也是平等的。( ):一条是向上成为君子圣贤的路;一条是向下沦为普通人、小人甚至①________________的路。这两条路在起点处交汇,就看你选择哪一条并且努力走下去了。自己想成为德行高尚的人,可最终成了②________________的人,这样的结局,是让人感到悲哀的。

孟子说,把仁、义、礼、智四端③________________一点都不难,关键是要努力实践推己及人的恕道。看到头发斑白的老人背着或者顶着东西在路上,就去帮他拿,不让他辛劳。做这样的事情都是④________________,却可以使自己原有的仁、义、礼、智四端成长并趋向成熟。如此简单而不去做,任由自己堕入邪恶甚至流于凡庸,怎么能让人感到悲哀呢?

11.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.每一个人最初都面临着两条路

B.最初有两条路,可供每一个人选择

C.每一个人都要不忘初心,牢记来时的路

D.但是,尧、舜最初也都面临着两条路

12.请在文中横线处填恰当的成语。

13.文中画框的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

14.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“________________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍人之心而推导出“四端”并用比喻句“________________,________________”形象地说明其对人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁、义、礼、智”四端扩充推广的积极作用时所说的两句是“________________,________________”。

(4)在《人皆有不忍人之心》中,孟子提出“______________”“_____________”分别是“仁之端”“义之端”。

(5)《人皆有不忍人之心》一文以“_____________”为前提,继而推导出以“_____________”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。

(6)孟子善于运用比喻说理,在《人皆有不忍人之心》一文中,“_____________,_____________”两句采用比喻论证法,将“扩而充之”的意义深入浅出地阐述了出来。

(7)在《人皆有不忍人之心》中,“_____________,_____________”两句写有了“仁、义、礼、智”四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人。

(8)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁、义、礼、智”如果不能扩充推广就会产生消极作用的两句是“_____________,_____________”。

答案以及解析

1.答案:(1)结交;(2)求取;(3)厌恶;(4)谦逊推让;(5)萌芽,发端;(6)伤害;(7)流通,指泉水涌出;(8)安定

2.答案:D

解析:A项,“内”同“纳”。B项,“然”同“燃”。C项,“知”同“智”。故选D项。

3.答案:C

解析:“五经”应为“四书”。

4.答案:C

解析:例句为状语后置句。A项为判断句,B项为宾语前置句,C项为状语后置句,D项为定语后置句。故选C。

5.答案:B

解析:③牺牲:古义,供祭祀用的纯色全体牲畜;今义,为了正义的目的舍弃自己的生命。⑤爪牙:古义,爪子和牙齿;今义,指坏人的党羽。⑥丈夫:古义,男子的统称;今义,女子的配偶。①②④古今同义。①孺子:小孩子。②乡党:同乡。④四体:四肢。

6.答案:ADF

解析:“由此”作“观”的状语,“之”作“观”的宾语,“由此观之”结构完整,“之”后应断开,即A处应断开;“而”是连词,连接“君不行仁政”和“富之”,故“君不行仁政”和“富之”之间不能断开,在“富之”后应断开,即D处应断开;“也”为句末语气词,其后应断开,即F处应断开。

7.答案:B

解析:B项,两者含义不同。前者指遵循,后者指凭、靠。C项,前者指家臣,后者指县令。

8.答案:B

解析:“自己就是这个王者”错。孟子认为自己是辅佐王者平治天下的人,即文中所说的“名世者”。

9.答案:(1)真理在近处却到远处寻找它。只要人人都亲近自己的父母,尊敬自己的长辈,天下就太平了。

(2)(冉求)不能改善季氏的德行,田赋反而是从前的两倍。

10.答案:①接受宋国馈赠的理由是外出远行需要路费;②接受薛国馈赠的理由是为了防备不测,需要用钱买武器;③拒绝齐国是因为无缘无故接受别人的钱财就是受贿。

解析:由原文“当在宋也,予将有远行,行者必以赆;辞曰:‘馈赆。’”可知,接受宋国馈赠的理由是外出远行需要路费;由原文“当在薛也,予有戒心;辞曰:‘闻戒,故为兵馈之。’”可知,接受薛国馈赠的理由是为了防备不测,需要用钱买武器;由原文“若于齐,则未有处也。无处而馈之,是货之也”可知,拒绝齐国是因为无缘无故接受别人的钱财就是受贿。

参考译文

陈臻问道:“前些日子在齐国,齐王送您一百镒上等金,您没有接受;在宋国,宋君送您七十镒,您接受了;又到了薛国,薛君送您五十镒,您也接受了。如果过去不受礼是正确的,那么,现在受礼就错了;如果现在受礼是正确的,那么,过去不受礼就错了。二者之间,夫子必居其一。”孟子回答说:“都正确。在宋国时,我准备远行,(按照习俗)对远行者必须要赠送路费;人家说:‘这是赠送的路费。’我为什么不接受呢?在薛国的时候(听说路上有危险),我有防备不虞的想法;人家说:‘听说您要防备危险,送点钱给您买武器吧。’我为什么不接受呢?至于在齐国,就没有接受的理由。没有什么理由却要送我钱财,这等于是贿赂我。哪里有君子可以拿钱收买的呢?”

孟子离开齐国,充虞在路上问道:“夫子的表情好像有点不快乐的样子。以前充虞听夫子说过:‘君子不怨恨上天,不责备他人。’”孟子说:“那是一个时候,现在又是一个时候。每过五百年一定会有推行王道的圣人出现,这中间一定会出现闻名于世的人(来辅佐圣人)。从周朝以来,到现在已经有七百多年了。按照年数来说,已超过了五百年;按照时势来看,应该出现圣人了。看来上天还没有想要使天下太平安定,如果想使天下太平安定,在当今世上,除了我还能有谁呢?我为什么会不快乐呢?”

孟子说:“桀和纣丧失天下,是由于失去了百姓。失去了百姓,是由于失去了民心。得到天下有方法:得到了百姓,就得到天下了。得到百姓有方法:赢得了民心,就得到百姓了。赢得民心也有方法:他们所想要的替他们聚积起来,他们所厌恶的不要强加给他们。”

孟子说:“自己残害自己的人,不能和他有所言谈;自己抛弃自己的人,不能和他有所作为。言谈破坏礼义叫作自己残害自己;自以为不能内心存仁、行事循义,叫作自己抛弃自己。仁是人们安适的精神住宅,义是人们行为最正确的道路。空着安适的住宅不住,舍弃正确的道路不走,可悲啊!”

孟子说:“真理在近处却到远处寻找它。只要人人都亲近自己的父母,尊敬自己的长辈,天下就太平了。”

孟子说:“冉求当了季氏的家臣,不能改善季氏的德行,田赋反而是从前的两倍。孔子说:‘冉求不再是我的学生,你们可以大张旗鼓地攻击他。’从这事看来,不帮助君主实行仁政却帮助他聚敛财富,都是孔子所唾弃的,何况是为不仁之君努力作战的人呢?”

11.答案:A

解析:前文说的是人和人是完全平等的,所以句子的主语应是每一个人,排除B、D两项;后文具体阐释“两条路”,排除C项。

12.答案:①衣冠禽兽;②卑鄙无耻;③发扬光大;④举手之劳

解析:第①处,此处是与君子圣贤对照的,且还不如“普通人、小人”,故可填“衣冠禽兽”之类的成语。衣冠禽兽:穿戴着衣帽的禽兽,指行为卑劣,如同禽兽的人。第②处,此处强调的是人的德行,与“德行高尚”相反,可填“卑鄙无耻”之类的成语。卑鄙无耻:形容品行低下,不知廉耻。第③处,此处强调使仁、义、礼、智的传统延续发展,可填“发扬光大”之类的成语。发扬光大:发展提倡,使日益盛大。第④处,此处指帮助老人拿东西是很简单的,可填“举手之劳”之类的成语。举手之劳:形容事情很容易办到;不费事。

13.答案:如此简单而不去做,任由自己流于凡庸甚至堕入邪恶,怎么能不让人感到悲哀呢?

解析:画框句有两处语病:一是语序不当,“堕入邪恶甚至流于凡庸”应改为“流于凡庸甚至堕入邪恶”;二是不合逻辑,“怎么能让人感到悲哀呢”应改为“怎么能不让人感到悲哀呢”。

14.答案:(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也;犹其有四体也

(3)苟能充之;足以保四海

(4)恻隐之心;羞恶之心

(5)人皆有不忍人之心;不忍人之政

(6)若火之始然;泉之始达

(7)有是四端而自谓不能者;自贼者也

(8)苟不充之;不足以事父母

1.解释下列句中加粗词的含义。

(1)非所以内交于孺子之父母也_______________

(2)非所以要誉于乡党朋友也_______________

(3)非恶其声而然_______________

(4)无辞让之心_______________

(5)仁之端也_______________

(6)自贼者也_______________

(7)泉之始达_______________

(8)苟能充之,足以保四海_______________

2.下列没有通假字的一项是( )。

A.非所以内交于孺子之父母也 B.若火之始然

C.知者不惑 D.有是四端而自谓不能者

3.下列关于《孟子》相关内容的说法,不正确的一项是( )

A.孟子由不忍人之心推出“行不忍人之政”,以情感为基础,推出理性结论,影响深远。

B.虽然孟子周游列国受到礼遇,但其政治理想未能实现,故他在晚年时和孔子一样退而著述。

C.《孟子》原本不在儒家经典之列,直到朱熹将《孟子》列为“五经”之一,其地位才最终确立。

D.《孟子》《论语》都属于以记言为主的语体文,但后者简约含蓄,前者长于论辩,气势磅礴。

4.下列各句的句式与例句相同的一项是( )

例句:非所以内交于孺子之父母也

A.有是四端而自谓不能者,自贼者也

B.句读之不知,惑之不解

C.古之欲明明德于天下者

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强

5.下列句子中加粗词全都属于古今异义词的一项是( )

①今人乍见孺子将入于井

②非所以要誉于乡党朋友也

③牺牲玉帛,弗敢加也

④犹其有四体也

⑤蚓无爪牙之利,筋骨之强

⑥丈夫亦爱怜其少子乎

A.①②④ B.③⑤⑥ C.①③⑥ D.②④⑤

阅读下面的文言文,回答后面的问题。

陈臻问曰:“前日于齐,王馈兼金一百而不受;于宋,馈七十镒而受;于薛,馈五十镒而受。前日之不受是,则今日之受非也;今日之受是,则前日之不受非也。夫子必居一于此矣。”孟子曰:“皆是也。当在宋也,予将有远行,行者必以赆;辞曰:‘馈赆。’予何为不受?当在薛也,予有戒心;辞曰:‘闻戒,故为兵馈之。’予何为不受?若于齐,则未有处也。无处而馈之,是货之也。焉有君子而可以货取乎?”

孟子去齐,充虞路问曰:“夫子若有不豫色然。前日虞闻诸夫子曰:‘君子不怨天,不尤人。’”曰:“彼一时,此一时也。五百年必有王者兴,其间必有名世者。由周而来,七百有余岁矣。以其数,则过矣;以其时考之,则可矣。夫天未欲平治天下也,如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?吾何为不豫哉?”

孟子曰:“桀纣之失天下也,失其民也。失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施尔也。”

孟子曰:“自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。言非礼义,谓之自暴也。吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!”

孟子曰:“道在迩而求诸远。人人亲其亲,长其长,而天下平。”

孟子曰:“求也为季氏宰,无能改于其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求非我徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’由此观之君不行仁政而富之皆弃于孔子者也况于为之强战?”

(选自《孟子》,有删改)

6.文中画框的部分有三处需要断句,请将相应位置的标号涂黑。

由此观之A君不行B仁政C而富之D皆弃E于孔子者也F况于G为之H强战

7.下列对文中加粗的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.镒,与“钩”同为古代重量单位,但比“钩”小,二十两或二十四两为一镒。

B.“居仁由义”与“为仁由己”(《论语 颜渊》)两句中的“由”字含义相同。

C.“求也为季氏宰”与“宰严限追比”(《促织》)两句中的“宰”字含义不同。

D.小子,文中用作老师对学生的称呼;现在则常用于对人轻慢或戏谑的称呼。

8.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.在齐国,齐王赠金孟子不接受;后来宋国和薛国赠金,孟子却接受了。这令陈臻感到困惑,认为孟子的做法必定有一种是错的。

B.孟子离开齐国,充虞觉察他神色有异,于是拿孟子当初教导他的话表示质疑,孟子说按理已到了王者兴起之时,自己就是这个王者。

C.孟子认为,桀纣失天下是因为失去了民心,要想得天下须得民心,而得民心的方法便是满足百姓的愿望,不做百姓所厌恶的事。

D.孟子主张远离自暴自弃的人。在他看来,只有仁、义才是人的精神住宅和正确道路,那些抛弃精神住宅和正确道路的人都是可悲的。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)道在迩而求诸远。人人亲其亲,长其长,而天下平。

(2)无能改于其德,而赋粟倍他日。

10.孟子接受宋国和薛国的馈赠,却拒绝齐王的馈赠,他的理由分别是什么?请简要概括。

阅读下面的文字,完成下题。

孟子认为,人本然地有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心,这是人和“非人”的分水岭。从这个根本点上来看,人和人是完全平等的:君子和庶民是平等的;尧、舜和路人,甚至桀、纣也是平等的。( ):一条是向上成为君子圣贤的路;一条是向下沦为普通人、小人甚至①________________的路。这两条路在起点处交汇,就看你选择哪一条并且努力走下去了。自己想成为德行高尚的人,可最终成了②________________的人,这样的结局,是让人感到悲哀的。

孟子说,把仁、义、礼、智四端③________________一点都不难,关键是要努力实践推己及人的恕道。看到头发斑白的老人背着或者顶着东西在路上,就去帮他拿,不让他辛劳。做这样的事情都是④________________,却可以使自己原有的仁、义、礼、智四端成长并趋向成熟。如此简单而不去做,任由自己堕入邪恶甚至流于凡庸,怎么能让人感到悲哀呢?

11.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.每一个人最初都面临着两条路

B.最初有两条路,可供每一个人选择

C.每一个人都要不忘初心,牢记来时的路

D.但是,尧、舜最初也都面临着两条路

12.请在文中横线处填恰当的成语。

13.文中画框的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可少量增删词语,不得改变原意。

14.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“________________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍人之心而推导出“四端”并用比喻句“________________,________________”形象地说明其对人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁、义、礼、智”四端扩充推广的积极作用时所说的两句是“________________,________________”。

(4)在《人皆有不忍人之心》中,孟子提出“______________”“_____________”分别是“仁之端”“义之端”。

(5)《人皆有不忍人之心》一文以“_____________”为前提,继而推导出以“_____________”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。

(6)孟子善于运用比喻说理,在《人皆有不忍人之心》一文中,“_____________,_____________”两句采用比喻论证法,将“扩而充之”的意义深入浅出地阐述了出来。

(7)在《人皆有不忍人之心》中,“_____________,_____________”两句写有了“仁、义、礼、智”四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人。

(8)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁、义、礼、智”如果不能扩充推广就会产生消极作用的两句是“_____________,_____________”。

答案以及解析

1.答案:(1)结交;(2)求取;(3)厌恶;(4)谦逊推让;(5)萌芽,发端;(6)伤害;(7)流通,指泉水涌出;(8)安定

2.答案:D

解析:A项,“内”同“纳”。B项,“然”同“燃”。C项,“知”同“智”。故选D项。

3.答案:C

解析:“五经”应为“四书”。

4.答案:C

解析:例句为状语后置句。A项为判断句,B项为宾语前置句,C项为状语后置句,D项为定语后置句。故选C。

5.答案:B

解析:③牺牲:古义,供祭祀用的纯色全体牲畜;今义,为了正义的目的舍弃自己的生命。⑤爪牙:古义,爪子和牙齿;今义,指坏人的党羽。⑥丈夫:古义,男子的统称;今义,女子的配偶。①②④古今同义。①孺子:小孩子。②乡党:同乡。④四体:四肢。

6.答案:ADF

解析:“由此”作“观”的状语,“之”作“观”的宾语,“由此观之”结构完整,“之”后应断开,即A处应断开;“而”是连词,连接“君不行仁政”和“富之”,故“君不行仁政”和“富之”之间不能断开,在“富之”后应断开,即D处应断开;“也”为句末语气词,其后应断开,即F处应断开。

7.答案:B

解析:B项,两者含义不同。前者指遵循,后者指凭、靠。C项,前者指家臣,后者指县令。

8.答案:B

解析:“自己就是这个王者”错。孟子认为自己是辅佐王者平治天下的人,即文中所说的“名世者”。

9.答案:(1)真理在近处却到远处寻找它。只要人人都亲近自己的父母,尊敬自己的长辈,天下就太平了。

(2)(冉求)不能改善季氏的德行,田赋反而是从前的两倍。

10.答案:①接受宋国馈赠的理由是外出远行需要路费;②接受薛国馈赠的理由是为了防备不测,需要用钱买武器;③拒绝齐国是因为无缘无故接受别人的钱财就是受贿。

解析:由原文“当在宋也,予将有远行,行者必以赆;辞曰:‘馈赆。’”可知,接受宋国馈赠的理由是外出远行需要路费;由原文“当在薛也,予有戒心;辞曰:‘闻戒,故为兵馈之。’”可知,接受薛国馈赠的理由是为了防备不测,需要用钱买武器;由原文“若于齐,则未有处也。无处而馈之,是货之也”可知,拒绝齐国是因为无缘无故接受别人的钱财就是受贿。

参考译文

陈臻问道:“前些日子在齐国,齐王送您一百镒上等金,您没有接受;在宋国,宋君送您七十镒,您接受了;又到了薛国,薛君送您五十镒,您也接受了。如果过去不受礼是正确的,那么,现在受礼就错了;如果现在受礼是正确的,那么,过去不受礼就错了。二者之间,夫子必居其一。”孟子回答说:“都正确。在宋国时,我准备远行,(按照习俗)对远行者必须要赠送路费;人家说:‘这是赠送的路费。’我为什么不接受呢?在薛国的时候(听说路上有危险),我有防备不虞的想法;人家说:‘听说您要防备危险,送点钱给您买武器吧。’我为什么不接受呢?至于在齐国,就没有接受的理由。没有什么理由却要送我钱财,这等于是贿赂我。哪里有君子可以拿钱收买的呢?”

孟子离开齐国,充虞在路上问道:“夫子的表情好像有点不快乐的样子。以前充虞听夫子说过:‘君子不怨恨上天,不责备他人。’”孟子说:“那是一个时候,现在又是一个时候。每过五百年一定会有推行王道的圣人出现,这中间一定会出现闻名于世的人(来辅佐圣人)。从周朝以来,到现在已经有七百多年了。按照年数来说,已超过了五百年;按照时势来看,应该出现圣人了。看来上天还没有想要使天下太平安定,如果想使天下太平安定,在当今世上,除了我还能有谁呢?我为什么会不快乐呢?”

孟子说:“桀和纣丧失天下,是由于失去了百姓。失去了百姓,是由于失去了民心。得到天下有方法:得到了百姓,就得到天下了。得到百姓有方法:赢得了民心,就得到百姓了。赢得民心也有方法:他们所想要的替他们聚积起来,他们所厌恶的不要强加给他们。”

孟子说:“自己残害自己的人,不能和他有所言谈;自己抛弃自己的人,不能和他有所作为。言谈破坏礼义叫作自己残害自己;自以为不能内心存仁、行事循义,叫作自己抛弃自己。仁是人们安适的精神住宅,义是人们行为最正确的道路。空着安适的住宅不住,舍弃正确的道路不走,可悲啊!”

孟子说:“真理在近处却到远处寻找它。只要人人都亲近自己的父母,尊敬自己的长辈,天下就太平了。”

孟子说:“冉求当了季氏的家臣,不能改善季氏的德行,田赋反而是从前的两倍。孔子说:‘冉求不再是我的学生,你们可以大张旗鼓地攻击他。’从这事看来,不帮助君主实行仁政却帮助他聚敛财富,都是孔子所唾弃的,何况是为不仁之君努力作战的人呢?”

11.答案:A

解析:前文说的是人和人是完全平等的,所以句子的主语应是每一个人,排除B、D两项;后文具体阐释“两条路”,排除C项。

12.答案:①衣冠禽兽;②卑鄙无耻;③发扬光大;④举手之劳

解析:第①处,此处是与君子圣贤对照的,且还不如“普通人、小人”,故可填“衣冠禽兽”之类的成语。衣冠禽兽:穿戴着衣帽的禽兽,指行为卑劣,如同禽兽的人。第②处,此处强调的是人的德行,与“德行高尚”相反,可填“卑鄙无耻”之类的成语。卑鄙无耻:形容品行低下,不知廉耻。第③处,此处强调使仁、义、礼、智的传统延续发展,可填“发扬光大”之类的成语。发扬光大:发展提倡,使日益盛大。第④处,此处指帮助老人拿东西是很简单的,可填“举手之劳”之类的成语。举手之劳:形容事情很容易办到;不费事。

13.答案:如此简单而不去做,任由自己流于凡庸甚至堕入邪恶,怎么能不让人感到悲哀呢?

解析:画框句有两处语病:一是语序不当,“堕入邪恶甚至流于凡庸”应改为“流于凡庸甚至堕入邪恶”;二是不合逻辑,“怎么能让人感到悲哀呢”应改为“怎么能不让人感到悲哀呢”。

14.答案:(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也;犹其有四体也

(3)苟能充之;足以保四海

(4)恻隐之心;羞恶之心

(5)人皆有不忍人之心;不忍人之政

(6)若火之始然;泉之始达

(7)有是四端而自谓不能者;自贼者也

(8)苟不充之;不足以事父母