【2024真题分类汇编】 10基因的表达(含解析)

文档属性

| 名称 | 【2024真题分类汇编】 10基因的表达(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-21 10:08:53 | ||

图片预览

文档简介

10基因的表达

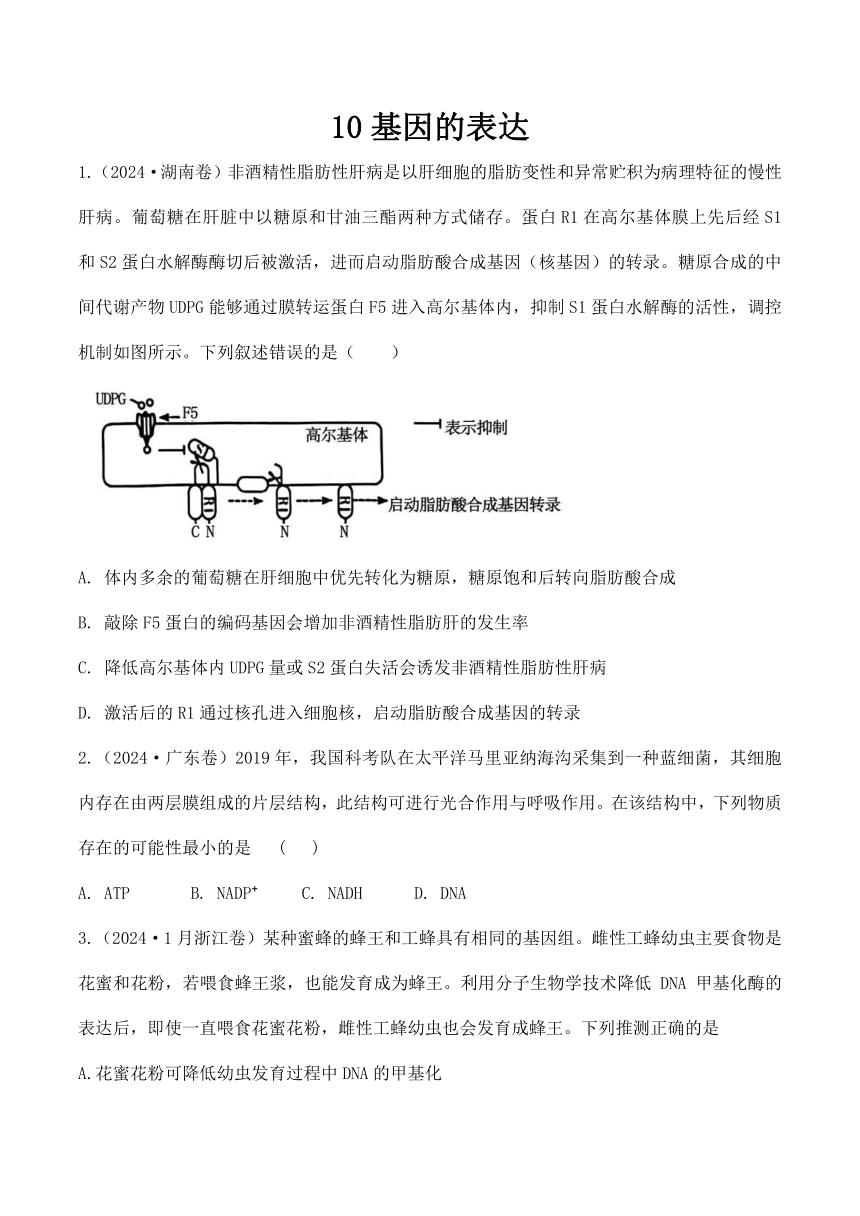

1.(2024·湖南卷)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成

B. 敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率

C. 降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病

D. 激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录

2.(2024·广东卷)2019年,我国科考队在太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用。在该结构中,下列物质存在的可能性最小的是 ( )

A. ATP B. NADP C. NADH D. DNA

3.(2024·1月浙江卷)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后,即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是

A.花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化

B.蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂

C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度

D.DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件

4.(2024·广东卷)研究发现,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG 蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成。驱动此肿瘤形成的原因属于( )

A.基因突变 B.染色体变异

C.基因重组 D.表观遗传

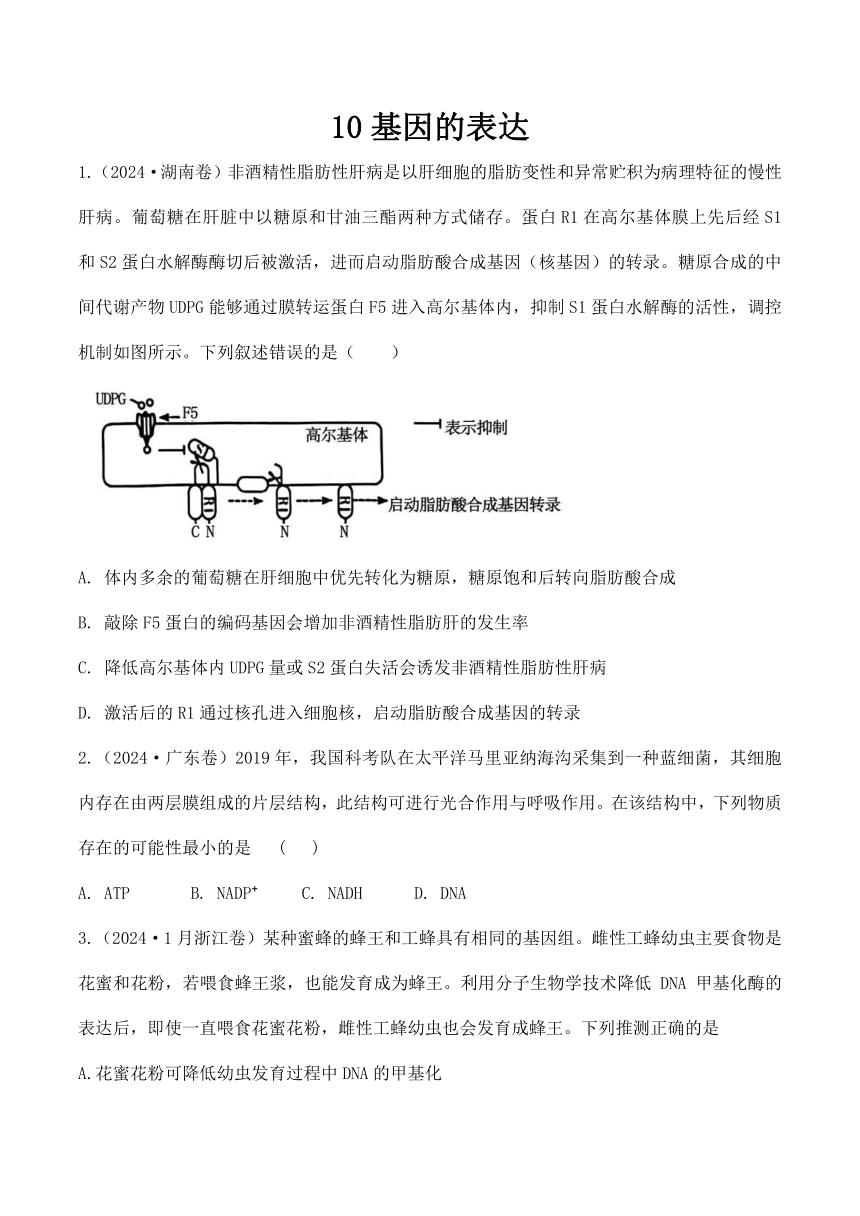

5.(2024·安徽高考)在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( )

A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体

B. 酶联受体是质膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用

C. ATP水解释放的磷酸分子与靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性

D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化

6.(2024·安徽高考)真核生物细胞中主要有3类RNA聚合酶,它们在细胞内定位和转录产物见下表。此外,在线粒体和叶绿体中也发现了分子量小的RNA聚合酶。下列叙述错误的是( )

种类 细胞内定位 转录产物

RNA聚合酶I 核仁 5.8SrRNA、18SrRNA 、28SrRNA

RNA聚合酶II 核质 mRNA

RNA聚合酶Ⅲ 核质 tRNA、5SrRNA

注:各类RNA均为核糖体的组成成分

A. 线粒体和叶绿体中都有DNA,两者的基因转录时使用各自的RNA聚合酶

B. 基因的 DNA 发生甲基化修饰,抑制RNA聚合酶的结合,可影响基因表达

C. RNA聚合酶I和Ⅲ的转录产物都有rRNA,两种酶识别的启动子序列相同

D. 编码 RNA 聚合酶I的基因在核内转录、细胞质中翻译,产物最终定位在核仁

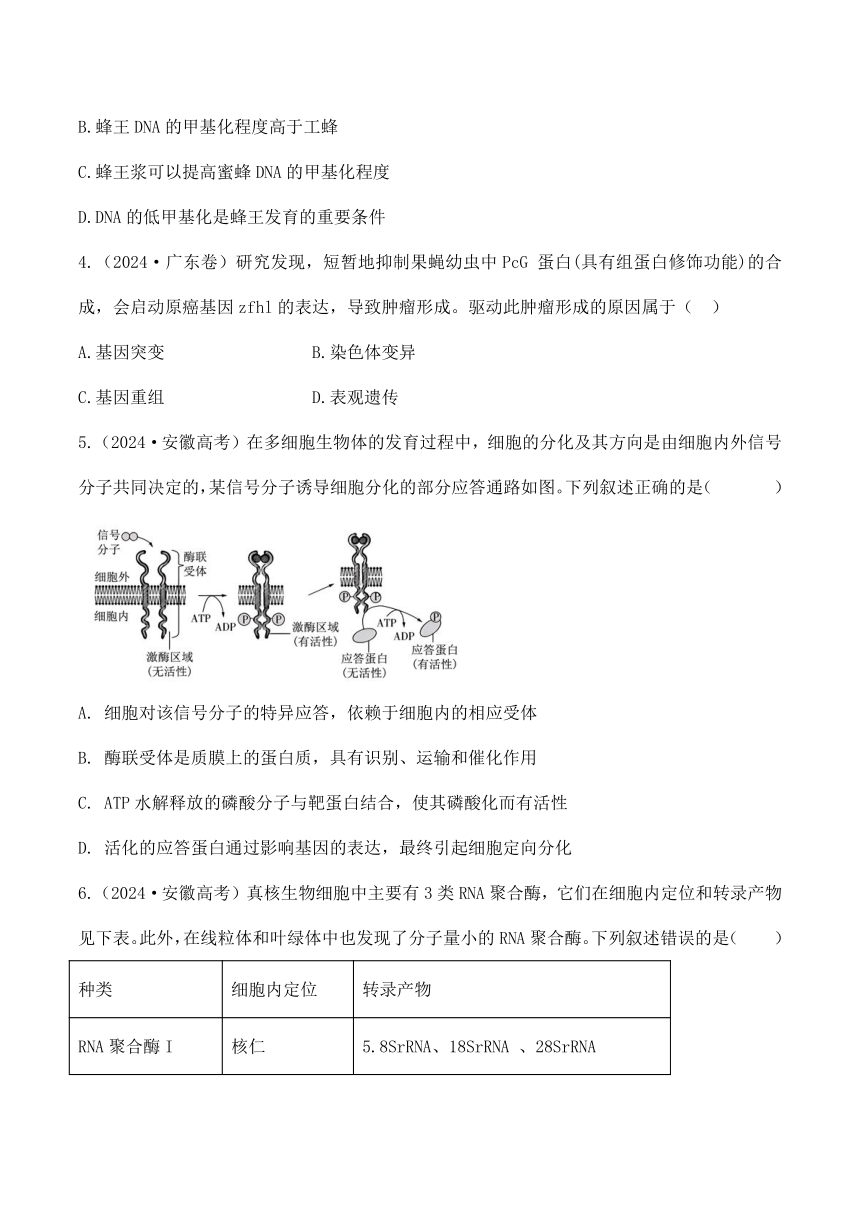

7.(2024·山东卷)酵母菌在合成色氨酸时需要3种酶X、Y和Z,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知3种酶均不能进出细胞,而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这3种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上,生长情况如图。据图分析,3种酶在该合成途径中的作用顺序为( )

A.X→Y→Z

B.Z→Y→X

C.Y→X→Z

D.Z→X→Y

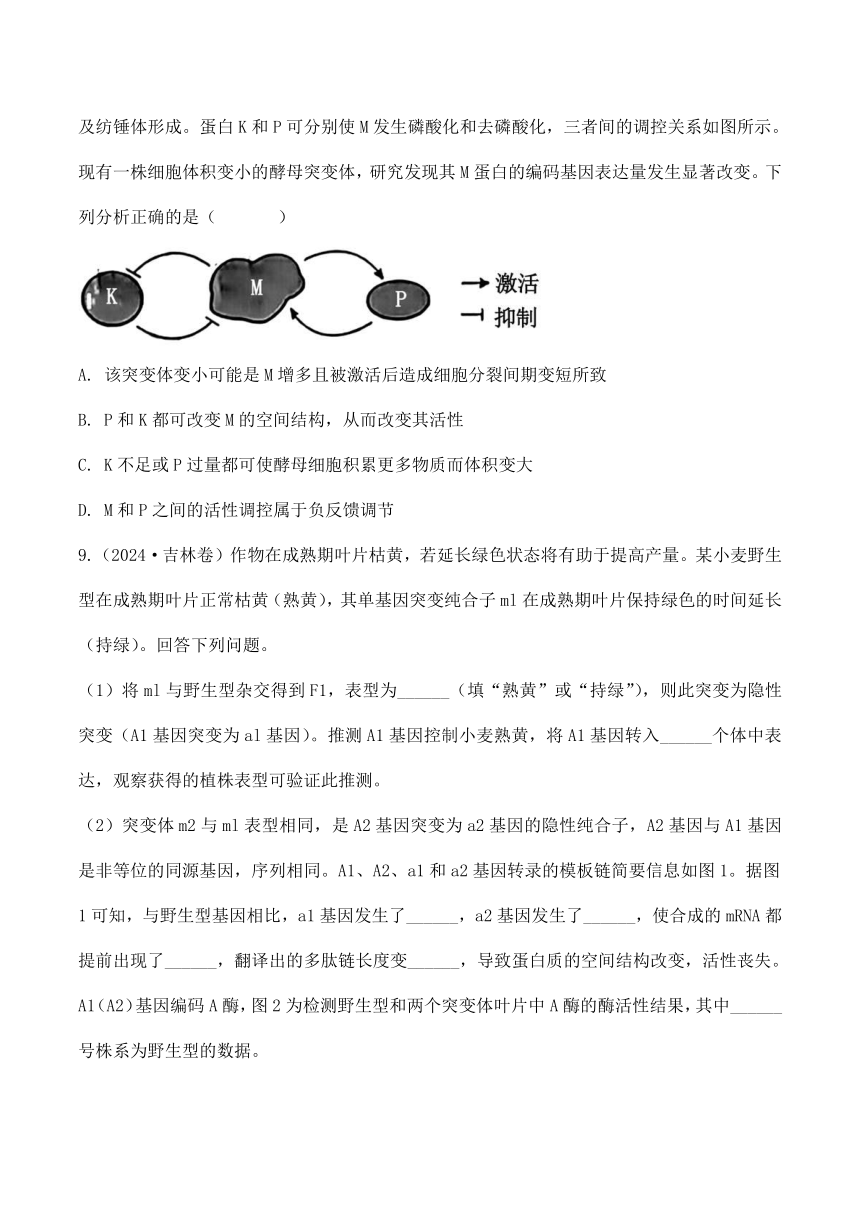

8.(多选)(2024·河北高考)酵母细胞中的M蛋白被激活后可导致核膜裂解、染色质凝缩以及纺锤体形成。蛋白K和P可分别使M发生磷酸化和去磷酸化,三者间的调控关系如图所示。现有一株细胞体积变小的酵母突变体,研究发现其M蛋白的编码基因表达量发生显著改变。下列分析正确的是( )

A. 该突变体变小可能是M增多且被激活后造成细胞分裂间期变短所致

B. P和K都可改变M的空间结构,从而改变其活性

C. K不足或P过量都可使酵母细胞积累更多物质而体积变大

D. M和P之间的活性调控属于负反馈调节

9.(2024·吉林卷)作物在成熟期叶片枯黄,若延长绿色状态将有助于提高产量。某小麦野生型在成熟期叶片正常枯黄(熟黄),其单基因突变纯合子ml在成熟期叶片保持绿色的时间延长(持绿)。回答下列问题。

(1)将ml与野生型杂交得到F1,表型为______(填“熟黄”或“持绿”),则此突变为隐性突变(A1基因突变为al基因)。推测A1基因控制小麦熟黄,将A1基因转入______个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。

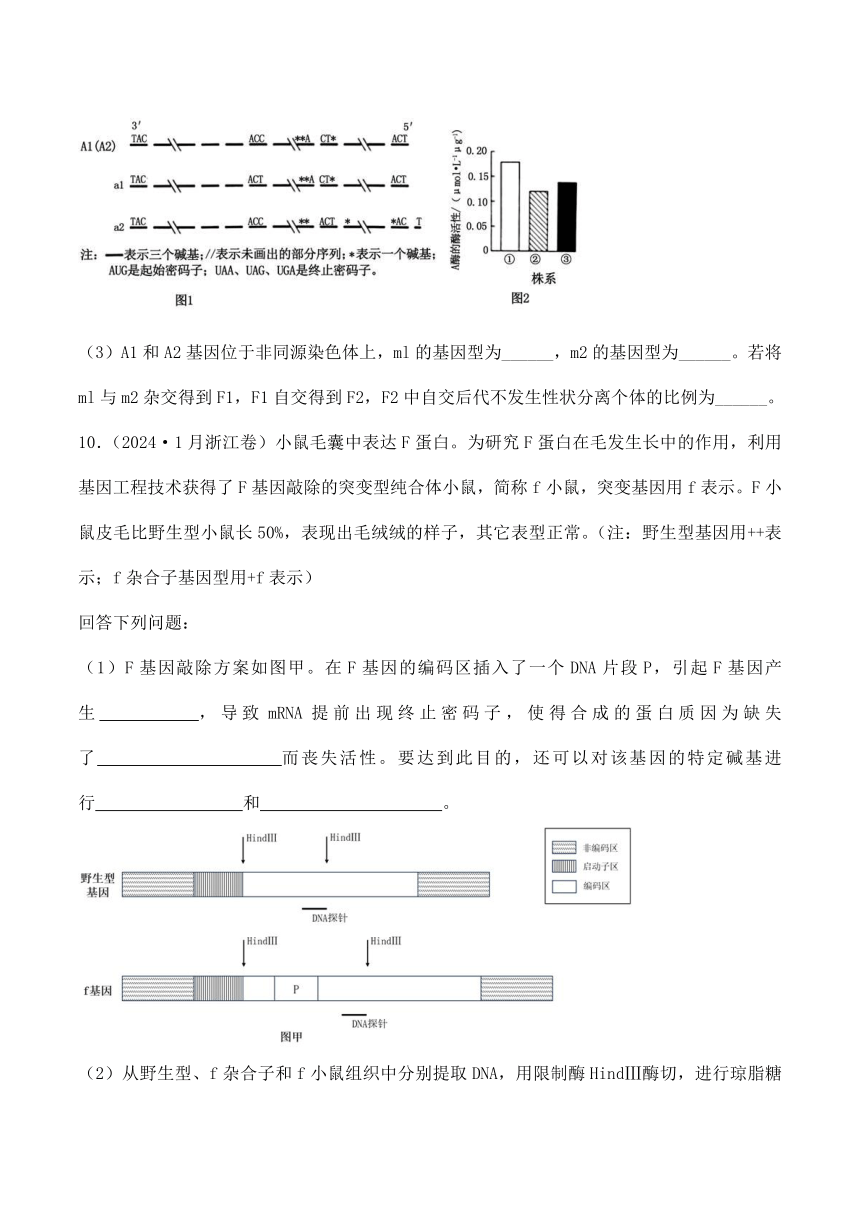

(2)突变体m2与ml表型相同,是A2基因突变为a2基因的隐性纯合子,A2基因与A1基因是非等位的同源基因,序列相同。A1、A2、a1和a2基因转录的模板链简要信息如图1。据图1可知,与野生型基因相比,a1基因发生了______,a2基因发生了______,使合成的mRNA都提前出现了______,翻译出的多肽链长度变______,导致蛋白质的空间结构改变,活性丧失。A1(A2)基因编码A酶,图2为检测野生型和两个突变体叶片中A酶的酶活性结果,其中______号株系为野生型的数据。

(3)A1和A2基因位于非同源染色体上,ml的基因型为______,m2的基因型为______。若将ml与m2杂交得到F1,F1自交得到F2,F2中自交后代不发生性状分离个体的比例为______。

10.(2024·1月浙江卷)小鼠毛囊中表达F蛋白。为研究F蛋白在毛发生长中的作用,利用基因工程技术获得了F基因敲除的突变型纯合体小鼠,简称f小鼠,突变基因用f表示。F小鼠皮毛比野生型小鼠长50%,表现出毛绒绒的样子,其它表型正常。(注:野生型基因用++表示;f杂合子基因型用+f表示)

回答下列问题:

(1)F基因敲除方案如图甲。在F基因的编码区插入了一个DNA片段P,引起F基因产生 ,导致mRNA提前出现终止密码子,使得合成的蛋白质因为缺失了 而丧失活性。要达到此目的,还可以对该基因的特定碱基进行 和 。

(2)从野生型、f杂合子和f小鼠组织中分别提取DNA,用限制酶HindⅢ酶切,进行琼脂糖电泳,用DNA探针检测。探针的结合位置如图甲,检测结果如图乙,则f小鼠和f杂合子对应的DNA片段分别位于第 泳道和第 泳道。

(3)g小鼠是长毛隐性突变体(gg),表型与f小鼠相同。f基因和g基因位于同一条常染色体上。f杂合子小鼠与g小鼠杂交,若杂交结果是 ,则g和f是非等位基因;若杂交结果是 ,则g和f是等位基因。(注:不考虑交叉互换;野生型基因用++表示;g杂合子基因型用+g表示)

(4)确定g和f为等位基因后,为进一步鉴定g基因,分别提取野生型(++)、g杂合子(+g)和g小鼠(gg)的mRNA,反转录为cDNA后用(2)小题同样的DNA探针和方法检测,结果如图丙。G小鼠泳道没有条带的原因是 。组织学检查发现野生型和g杂合子表达F蛋白,g小鼠不表达F蛋白,因此推测F蛋白具有的作用 。

参考答案

1.(2024·湖南卷)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成

B. 敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率

C. 降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病

D. 激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录

【答案】C

【解析】

【分析】由题干信息可知,蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,而糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,据此可知糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制脂肪酸的合成。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯(脂肪)两种方式储存,脂肪是由脂肪酸和甘油合成,当脂肪酸合成基因被抑制时,糖类会首先转化成糖原。非酒精性脂肪肝是由于肝细胞中的脂肪变性和大量脂肪在肝细胞中堆积而造成的,当UDGP减少时,脂肪酸大量合成,造成脂肪在肝细胞中大量堆积,容易形成脂肪肝。

【选项解读】A、由题意知,糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,而蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,所以糖原合成的中间代谢产物UDPG可抑制脂肪酸的合成,因此体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成。A正确

B、由题意知,中间代谢产物UDPG通过F5膜转运蛋白进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,进而抑制脂肪酸的合成,因此敲除F5蛋白的编码基因有利于脂肪酸的合成,会增加非酒精性脂肪肝的发生率。B正确

C、由题干信息可知,中间代谢产物UDPG进入高尔基体不利于脂肪酸的合成,降低高尔基体中UDPG量有利于脂肪酸的合成,从而会诱发非酒精性脂肪性肝病;蛋白R1经S1、S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,S2蛋白失活不利于脂肪酸的合成,不会诱发非酒精性脂肪性肝病。C错误

D、转录发生在细胞核中,因此R1可通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录。D正确。

故选C。

2.(2024·广东卷)2019年,我国科考队在太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用。在该结构中,下列物质存在的可能性最小的是 ( )

A. ATP B. NADP C. NADH D. DNA

【答案】D

【解析】

【分析】蓝细菌属于原核生物,含有藻蓝素和叶绿素,能进行光合作用。由题干信息可知,采集到的蓝细菌其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用,进行光合作用时,光反应阶段可以将ADP和Pi转化为ATP,NADP+和H+转化为NADPH,用于暗反应,有氧呼吸的第一阶段和第二阶段都可以生成NADH。

【选项解读】A、无论是呼吸作用还是光合作用,它们都存在着ATP的产生过程,因此该片层结构上存在ATP。A正确

B、依题可知,该片层结构能进行光合作用,光合作用暗反应阶段产生NADP ,NADP 又是参与光反应阶段必不可少的一种,氧化型辅酶,故该片层结构上可能存在NADP 。B正确

C、依题意知,该片层结构能进行呼吸作用,NADH是呼吸作用中产生的还原性辅酶Ⅰ,起到传递电子的作用。C正确

D、由题意知,采集到的蓝细菌是一种原核生物,其遗传物质DNA存在于拟核区,存在于题目中所述片层结构中的可能性很小。D错误

故选D。

3.(2024·1月浙江卷)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后,即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是

A.花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化

B.蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂

C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度

D.DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件

【答案】D

【解析】

【分析】DNA甲基化是DNA序列上的碱基被甲基修饰,从而影响基因表达的过程,这种方法在不改变DNA序列的前提下,能够改变生物的遗传表现。由题干信息知“雌性工蜂幼虫的主要食物是…也会发育成蜂王”可知,雌性工蜂幼虫DNA甲基化不利于其发育成蜂王。

A、依题意知,DNA甲基化不利于其发育成蜂王,工蜂幼虫的主要食物是花蜜和花粉,其不发育成蜂王,说明花蜜、花粉可能提高基因甲基化程度,它不能降低幼虫发育过程中DNA的甲基化。A 错误

B、DNA甲基化不利于幼虫发育成蜂王,故蜂王DNA的甲基化程度低于工蜂。B错误

C、依题意,工蜂喂食蜂王浆也能发育成蜂王,说明蜂王浆可以降低蜜蜂DNA的甲基化程度,使蜜蜂幼虫发育成蜂王。C错误

D、由上述分析可知,DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件。D正确

故选D。

4.(2024·广东卷)研究发现,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG 蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成。驱动此肿瘤形成的原因属于( )

A.基因突变 B.染色体变异

C.基因重组 D.表观遗传

【答案】D

【解析】

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。

由题意可知,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,因此驱动此肿瘤形成的原因属于表观遗传。

【选项解读】A、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,从而引起的基因结构的改变,叫做基因突变。题目中所述的肿瘤明显不是由于基因突变形成的。A错误

B、染色体变异包括染色体数目变异和结构变异,其类型有缺失、重复、倒位、易位,其发生变化的主体是染色体,而题目中表述的是启动原癌基因的表达。B错误

C、基因重组是指生物进行有性生殖过程中,控制不同形状的基因重新组合,题目中并未出现基因重组的过程。C错误

D、由题意可知,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成,该过程中基因型未发生变化只是表现型发生了改变,所以驱动此肿瘤形成的原因属于表观遗传。D正确

故选D。

5.(2024·安徽高考)在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( )

A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体

B. 酶联受体是质膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用

C. ATP水解释放的磷酸分子与靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性

D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化

【答案】D

【解析】

【分析】依题图可知,信号分子与膜外酶联受体特异性结合后发挥调节作用。其步骤是:图中信号分子与膜外酶联受体识别、结合,然后ATP水解产生的磷酸基团结合到激酶区域使其具有活性,接着在具有活性的激酶区域,应答蛋白结合一分子磷酸被转化为具有活性的应答蛋白。

磷酸分子和磷酸基团都是磷酸的一部分,但两者指的是不同的概念。磷酸基团是磷酸分子中的一部分(其不能独立存在),而磷酸分子是指一类含有磷酸基团的化合物。

【选项解读】A、由题图可知,细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞外侧的酶联受体。A错误

B、酶联受体位于质膜上,其化学本质是蛋白质,能特异性识别并结合相应的信号分子,磷酸化的酶联受体具有催化作用,但不具有运输作用。B错误

C、ATP水解产生ADP和磷酸基团,磷酸基团与其他物质如靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性,题目中磷酸分子的表述不对。C错误

D、细胞分化的实质是基因的选择性表达,故信号分子调控相关蛋白质,活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化。D正确

故选D。

6.(2024·安徽高考)真核生物细胞中主要有3类RNA聚合酶,它们在细胞内定位和转录产物见下表。此外,在线粒体和叶绿体中也发现了分子量小的RNA聚合酶。下列叙述错误的是( )

种类 细胞内定位 转录产物

RNA聚合酶I 核仁 5.8SrRNA、18SrRNA 、28SrRNA

RNA聚合酶II 核质 mRNA

RNA聚合酶Ⅲ 核质 tRNA、5SrRNA

注:各类RNA均为核糖体的组成成分

A. 线粒体和叶绿体中都有DNA,两者的基因转录时使用各自的RNA聚合酶

B. 基因的 DNA 发生甲基化修饰,抑制RNA聚合酶的结合,可影响基因表达

C. RNA聚合酶I和Ⅲ的转录产物都有rRNA,两种酶识别的启动子序列相同

D. 编码 RNA 聚合酶I的基因在核内转录、细胞质中翻译,产物最终定位在核仁

【答案】C

【解析】

【分析】RNA聚合酶的作用是识别并结合特定的序列,启动基因的转录(RNA聚合酶识别并结合的位点是启动子)。

【详解】A、线粒体和叶绿体中都有DNA,二者均是半自助细胞器,其基因转录时使用各自的RNA聚合酶。A正确

B、基因的 DNA 发生甲基化修饰,会抑制RNA聚合酶的结合,从而影响基因的转录,最终影响基因表达。B正确

C、由表可知,RNA聚合酶I和Ⅲ的转录产物都有rRNA,但种类不同,说明两种酶识别的启动子序列不同。C错误

D、RNA聚合酶的本质是蛋白质,编码RNA聚合酶I发生在核仁中,该基因在核内转录、在细胞质(核糖体)中翻译,产物最终定位在核仁发挥作用。D正确

故选C。

7.(2024·山东卷)酵母菌在合成色氨酸时需要3种酶X、Y和Z,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知3种酶均不能进出细胞,而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这3种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上,生长情况如图。据图分析,3种酶在该合成途径中的作用顺序为( )

A.X→Y→Z

B.Z→Y→X

C.Y→X→Z

D.Z→X→Y

【答案】D

【解析】

【分析】由图可知,接种时,相当于在培养基表面划了一个三角形的三条边。左边那条边线是用trpY突变型菌液划线接种的,右边那个边是用trpX突变型菌液接种的,最下面那个边线是用trpZ突变型菌液划线接种的。最终结果是,trpY那条接种线左下方出现了又黑又粗的明显的菌落,trpX那条接种线两头出现了明显的菌落,而trpZ那条接种线,没有长出明显的菌落。

由题意知,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶X、Y和Z的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体,trpX酵母菌的X酶突变、Y、Z酶正常;trpY酵母菌的Y酶突变,X、Z正常;trpZ表达的Z酶突变,X、Y正常。添加少量色氨酸,突变体菌株可以生长,色氨酸合成途径的中间产物积累后可排出胞外,进入培养基后,通过扩散,从而给其他突变型提供色氨酸合成的原料,帮助其长出明显的菌落。

【选项解读】A、由题意知,X、Y、Z都存在时才会促进色氨酸的合成,在培养基中,trpX菌液的划线长出了菌落(Y、Z正常),说明其接收了由X酶催化的正常中间代谢产物,trpY(X、Z正常)接收了由Y酶催化的中间代谢产物,trpZ没有接收到Z酶催化的中间代谢产物,因此可推断3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。A错误

B、由推测可知,3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。B错误

C、由推测可知,3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。C错误

D、由推测可知,3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。D正确

故选A。

8.(多选)(2024·河北高考)酵母细胞中的M蛋白被激活后可导致核膜裂解、染色质凝缩以及纺锤体形成。蛋白K和P可分别使M发生磷酸化和去磷酸化,三者间的调控关系如图所示。现有一株细胞体积变小的酵母突变体,研究发现其M蛋白的编码基因表达量发生显著改变。下列分析正确的是( )

A. 该突变体变小可能是M增多且被激活后造成细胞分裂间期变短所致

B. P和K都可改变M的空间结构,从而改变其活性

C. K不足或P过量都可使酵母细胞积累更多物质而体积变大

D. M和P之间的活性调控属于负反馈调节

【答案】AB

【解析】

【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂完成时为止,称为一个细胞周期;细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期持续的时间长。

【选项解读】A、据题干信息“M蛋白被激活后可导致核膜裂解、染色质凝缩以及纺锤体形成”可知,M蛋白激活可促进细胞进入分裂前期,导致分裂间期变短,使得间期蛋白质合成量不足,细胞体积变小。A正确

B、据题干信息“蛋白K和P可分别使M发生磷酸化和去磷酸化”可知,P和K分别通过磷酸化和去磷酸化改变M的空间结构,从而改变其活性。B正确

C、据题图可知,蛋白K对M有抑制作用,蛋白P对M有激活作用,故K不足或P过量都会使酵母细胞中被激活的蛋白M增多,促进细胞进入分裂前期,间期蛋白质积累不足而体积变小。C错误

D、据题图可知,当M增多时,会激活促进蛋白P的产生,而蛋白P又会反过来继续激活促进蛋白M的产生,使得M继续增多,故M和P之间的活性调控属于正反馈调节。D错误

故选AB。

9.(2024·吉林卷)作物在成熟期叶片枯黄,若延长绿色状态将有助于提高产量。某小麦野生型在成熟期叶片正常枯黄(熟黄),其单基因突变纯合子ml在成熟期叶片保持绿色的时间延长(持绿)。回答下列问题。

(1)将ml与野生型杂交得到F1,表型为______(填“熟黄”或“持绿”),则此突变为隐性突变(A1基因突变为al基因)。推测A1基因控制小麦熟黄,将A1基因转入______个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。

(2)突变体m2与ml表型相同,是A2基因突变为a2基因的隐性纯合子,A2基因与A1基因是非等位的同源基因,序列相同。A1、A2、a1和a2基因转录的模板链简要信息如图1。据图1可知,与野生型基因相比,a1基因发生了______,a2基因发生了______,使合成的mRNA都提前出现了______,翻译出的多肽链长度变______,导致蛋白质的空间结构改变,活性丧失。A1(A2)基因编码A酶,图2为检测野生型和两个突变体叶片中A酶的酶活性结果,其中______号株系为野生型的数据。

(3)A1和A2基因位于非同源染色体上,ml的基因型为______,m2的基因型为______。若将ml与m2杂交得到F1,F1自交得到F2,F2中自交后代不发生性状分离个体的比例为______。

【答案】(1) ① 熟黄 ② 持绿(或m1或突变型)

(2) ① 碱基对的替换 ② 碱基对的增添 ③ 终止密码子 ④ 短 ⑤ ①

(3) ① a1a1A2A2 ② A1A1a2a2 ③ 1/2或0.5或50%

【解析】

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

基因突变:DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,叫做基因突变。

【小问详解】

(1)若此突变为隐性突变,则m1的基因型为a1a1,野生型的基因型为A1A1,m1野生型A1a1,表型为野生型,即熟黄。若要证明此推测,可将A1基因转入持绿(或m1或突变型)个体中表达,若植株表现为熟黄,则可验证此推测。

(2)依据题干和图1可知,①A2基因与A1基因是非等位的同源基因,序列相同;②突变体m2与ml表型相同,且均为对应基因的隐性纯合子;③由于终止密码子为UAA、UAG、UGA,可知对应模板链上碱基为ATT、ATC、ACT。与野生型基因相比较,a1发生了碱基的替代,a2基因发生了碱基的增添(增添了碱基T),即a1序列上提前出现了ACT,a2序列上出现ACT,即使合成的mRNA都提前出现了终止密码子,导致翻译出的多肽链长度变短,导致蛋白质的空间结构改变,活性丧失。A1(A2)基因编码A酶,且突变体m2与ml表型相同,可知m2与ml中A酶的酶活性大体相同,所以据图2,可知,①号株系为野生型数据。

(3)依据题干信息,A1和A2基因位于非同源染色体上,则ml的基因型为a1a1A2A2,m2的基因型为A1A1a2a2。mlm2F1:A1a1A2a2,F1F2:A1 A2 :a1a1A2 :A1 a2a2 :a1a1a2a2=9:3:3:1,对应的表型为野生型:突变型=9:7,后代中不会发生性状分裂的基因型为:1A1A1A2A2、2A1A1A2a2、1A1A1a2a2、2A1 a1 A2A2、1a1 a1 A2A2、1a1a1a2a2,所占的比例为1/2。

10.(2024·1月浙江卷)小鼠毛囊中表达F蛋白。为研究F蛋白在毛发生长中的作用,利用基因工程技术获得了F基因敲除的突变型纯合体小鼠,简称f小鼠,突变基因用f表示。F小鼠皮毛比野生型小鼠长50%,表现出毛绒绒的样子,其它表型正常。(注:野生型基因用++表示;f杂合子基因型用+f表示)

回答下列问题:

(1)F基因敲除方案如图甲。在F基因的编码区插入了一个DNA片段P,引起F基因产生 ,导致mRNA提前出现终止密码子,使得合成的蛋白质因为缺失了 而丧失活性。要达到此目的,还可以对该基因的特定碱基进行 和 。

(2)从野生型、f杂合子和f小鼠组织中分别提取DNA,用限制酶HindⅢ酶切,进行琼脂糖电泳,用DNA探针检测。探针的结合位置如图甲,检测结果如图乙,则f小鼠和f杂合子对应的DNA片段分别位于第 泳道和第 泳道。

(3)g小鼠是长毛隐性突变体(gg),表型与f小鼠相同。f基因和g基因位于同一条常染色体上。f杂合子小鼠与g小鼠杂交,若杂交结果是 ,则g和f是非等位基因;若杂交结果是 ,则g和f是等位基因。(注:不考虑交叉互换;野生型基因用++表示;g杂合子基因型用+g表示)

(4)确定g和f为等位基因后,为进一步鉴定g基因,分别提取野生型(++)、g杂合子(+g)和g小鼠(gg)的mRNA,反转录为cDNA后用(2)小题同样的DNA探针和方法检测,结果如图丙。G小鼠泳道没有条带的原因是 。组织学检查发现野生型和g杂合子表达F蛋白,g小鼠不表达F蛋白,因此推测F蛋白具有的作用 。

【答案】(1)编码序列错位 氨基酸序列 替换 缺失

(2)3 2

(3)子代全为野生型 野生型:突变型=1:1

(4)基因突变丢失了启动子,导致无法转录出mRNA; 反转录没有产物,检测不出结果; 抑制毛发生长

【解析】

【分析】基因分离定律实质:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。

【小问详解】

(1)依据题意,在F基因的编码区插入了一个DNA片段P,引起F基因产生编码序列错位,从而导致mRNA提前出现终止密码子,使得合成的蛋白质中氨基酸序列变短,蛋白质结构发生改变,结构决定功能,导致合成的蛋白质丧失活性。该基因突变是插入一个DNA片段引起的,除此之外,还可以缺失或者替换基因中的碱基,从而导致基因突变。

(2)从图中看出,野生型基因和f基因都含有2个限制酶HindⅢ的识别序列,但基因中含有P片段,因此限制酶HindⅢ切割野生型基因和基因后,野生型基因切出来能与探针结合的片段较短,f基因切出来能与探针结合的片段较长,DNA分子越长,分子质量越大,在电泳时迁移速度越慢,因此推测第1泳道中只有野生型基因,第2泳道中既有野生型基因,又有基因,第3泳道中只有基因,因此小鼠和综合子对应的DNA片段分别位于第3泳道和第2泳道。

(3)据题意可知,野生型基因用++表示,小鼠是长毛隐性突变体,基因型用gg表示,杂合子小鼠基因型用+f表示,f基因和g基因位于同一条常染色体上,如果g和f提非等位基因,杂合子小鼠(+f/++)与g小鼠(++/gg)杂交,后代为++/+g和+f/+g,全是野生型;如果g和f是等位基因, 合子小鼠(+f)与g小鼠(gg)杂交,后代为+g:fg-1:1,即野生型与突变型比例为1:1。

(4)据图可知,野生型基因突变成g基因以后,启动子随着一部分DNA片段丢失,无法转录出

mRNA,也无法形成CDNA,PCR时缺少模板,反转录没有产物,导致最终无结果,因此g小鼠泳道没有条带。g小鼠表型与小鼠相同,表现出毛绒绒的样子,野生型和g杂合子表达F蛋白,g小鼠不表达F蛋白,即没有F蛋白,表现出长毛,说明F蛋白在毛发生长中起抑制作用。

1.(2024·湖南卷)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成

B. 敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率

C. 降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病

D. 激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录

2.(2024·广东卷)2019年,我国科考队在太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用。在该结构中,下列物质存在的可能性最小的是 ( )

A. ATP B. NADP C. NADH D. DNA

3.(2024·1月浙江卷)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后,即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是

A.花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化

B.蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂

C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度

D.DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件

4.(2024·广东卷)研究发现,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG 蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成。驱动此肿瘤形成的原因属于( )

A.基因突变 B.染色体变异

C.基因重组 D.表观遗传

5.(2024·安徽高考)在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( )

A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体

B. 酶联受体是质膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用

C. ATP水解释放的磷酸分子与靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性

D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化

6.(2024·安徽高考)真核生物细胞中主要有3类RNA聚合酶,它们在细胞内定位和转录产物见下表。此外,在线粒体和叶绿体中也发现了分子量小的RNA聚合酶。下列叙述错误的是( )

种类 细胞内定位 转录产物

RNA聚合酶I 核仁 5.8SrRNA、18SrRNA 、28SrRNA

RNA聚合酶II 核质 mRNA

RNA聚合酶Ⅲ 核质 tRNA、5SrRNA

注:各类RNA均为核糖体的组成成分

A. 线粒体和叶绿体中都有DNA,两者的基因转录时使用各自的RNA聚合酶

B. 基因的 DNA 发生甲基化修饰,抑制RNA聚合酶的结合,可影响基因表达

C. RNA聚合酶I和Ⅲ的转录产物都有rRNA,两种酶识别的启动子序列相同

D. 编码 RNA 聚合酶I的基因在核内转录、细胞质中翻译,产物最终定位在核仁

7.(2024·山东卷)酵母菌在合成色氨酸时需要3种酶X、Y和Z,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知3种酶均不能进出细胞,而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这3种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上,生长情况如图。据图分析,3种酶在该合成途径中的作用顺序为( )

A.X→Y→Z

B.Z→Y→X

C.Y→X→Z

D.Z→X→Y

8.(多选)(2024·河北高考)酵母细胞中的M蛋白被激活后可导致核膜裂解、染色质凝缩以及纺锤体形成。蛋白K和P可分别使M发生磷酸化和去磷酸化,三者间的调控关系如图所示。现有一株细胞体积变小的酵母突变体,研究发现其M蛋白的编码基因表达量发生显著改变。下列分析正确的是( )

A. 该突变体变小可能是M增多且被激活后造成细胞分裂间期变短所致

B. P和K都可改变M的空间结构,从而改变其活性

C. K不足或P过量都可使酵母细胞积累更多物质而体积变大

D. M和P之间的活性调控属于负反馈调节

9.(2024·吉林卷)作物在成熟期叶片枯黄,若延长绿色状态将有助于提高产量。某小麦野生型在成熟期叶片正常枯黄(熟黄),其单基因突变纯合子ml在成熟期叶片保持绿色的时间延长(持绿)。回答下列问题。

(1)将ml与野生型杂交得到F1,表型为______(填“熟黄”或“持绿”),则此突变为隐性突变(A1基因突变为al基因)。推测A1基因控制小麦熟黄,将A1基因转入______个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。

(2)突变体m2与ml表型相同,是A2基因突变为a2基因的隐性纯合子,A2基因与A1基因是非等位的同源基因,序列相同。A1、A2、a1和a2基因转录的模板链简要信息如图1。据图1可知,与野生型基因相比,a1基因发生了______,a2基因发生了______,使合成的mRNA都提前出现了______,翻译出的多肽链长度变______,导致蛋白质的空间结构改变,活性丧失。A1(A2)基因编码A酶,图2为检测野生型和两个突变体叶片中A酶的酶活性结果,其中______号株系为野生型的数据。

(3)A1和A2基因位于非同源染色体上,ml的基因型为______,m2的基因型为______。若将ml与m2杂交得到F1,F1自交得到F2,F2中自交后代不发生性状分离个体的比例为______。

10.(2024·1月浙江卷)小鼠毛囊中表达F蛋白。为研究F蛋白在毛发生长中的作用,利用基因工程技术获得了F基因敲除的突变型纯合体小鼠,简称f小鼠,突变基因用f表示。F小鼠皮毛比野生型小鼠长50%,表现出毛绒绒的样子,其它表型正常。(注:野生型基因用++表示;f杂合子基因型用+f表示)

回答下列问题:

(1)F基因敲除方案如图甲。在F基因的编码区插入了一个DNA片段P,引起F基因产生 ,导致mRNA提前出现终止密码子,使得合成的蛋白质因为缺失了 而丧失活性。要达到此目的,还可以对该基因的特定碱基进行 和 。

(2)从野生型、f杂合子和f小鼠组织中分别提取DNA,用限制酶HindⅢ酶切,进行琼脂糖电泳,用DNA探针检测。探针的结合位置如图甲,检测结果如图乙,则f小鼠和f杂合子对应的DNA片段分别位于第 泳道和第 泳道。

(3)g小鼠是长毛隐性突变体(gg),表型与f小鼠相同。f基因和g基因位于同一条常染色体上。f杂合子小鼠与g小鼠杂交,若杂交结果是 ,则g和f是非等位基因;若杂交结果是 ,则g和f是等位基因。(注:不考虑交叉互换;野生型基因用++表示;g杂合子基因型用+g表示)

(4)确定g和f为等位基因后,为进一步鉴定g基因,分别提取野生型(++)、g杂合子(+g)和g小鼠(gg)的mRNA,反转录为cDNA后用(2)小题同样的DNA探针和方法检测,结果如图丙。G小鼠泳道没有条带的原因是 。组织学检查发现野生型和g杂合子表达F蛋白,g小鼠不表达F蛋白,因此推测F蛋白具有的作用 。

参考答案

1.(2024·湖南卷)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是( )

A. 体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成

B. 敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率

C. 降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病

D. 激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录

【答案】C

【解析】

【分析】由题干信息可知,蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,而糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,据此可知糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制脂肪酸的合成。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯(脂肪)两种方式储存,脂肪是由脂肪酸和甘油合成,当脂肪酸合成基因被抑制时,糖类会首先转化成糖原。非酒精性脂肪肝是由于肝细胞中的脂肪变性和大量脂肪在肝细胞中堆积而造成的,当UDGP减少时,脂肪酸大量合成,造成脂肪在肝细胞中大量堆积,容易形成脂肪肝。

【选项解读】A、由题意知,糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,而蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,所以糖原合成的中间代谢产物UDPG可抑制脂肪酸的合成,因此体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成。A正确

B、由题意知,中间代谢产物UDPG通过F5膜转运蛋白进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,进而抑制脂肪酸的合成,因此敲除F5蛋白的编码基因有利于脂肪酸的合成,会增加非酒精性脂肪肝的发生率。B正确

C、由题干信息可知,中间代谢产物UDPG进入高尔基体不利于脂肪酸的合成,降低高尔基体中UDPG量有利于脂肪酸的合成,从而会诱发非酒精性脂肪性肝病;蛋白R1经S1、S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,S2蛋白失活不利于脂肪酸的合成,不会诱发非酒精性脂肪性肝病。C错误

D、转录发生在细胞核中,因此R1可通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录。D正确。

故选C。

2.(2024·广东卷)2019年,我国科考队在太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用。在该结构中,下列物质存在的可能性最小的是 ( )

A. ATP B. NADP C. NADH D. DNA

【答案】D

【解析】

【分析】蓝细菌属于原核生物,含有藻蓝素和叶绿素,能进行光合作用。由题干信息可知,采集到的蓝细菌其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用,进行光合作用时,光反应阶段可以将ADP和Pi转化为ATP,NADP+和H+转化为NADPH,用于暗反应,有氧呼吸的第一阶段和第二阶段都可以生成NADH。

【选项解读】A、无论是呼吸作用还是光合作用,它们都存在着ATP的产生过程,因此该片层结构上存在ATP。A正确

B、依题可知,该片层结构能进行光合作用,光合作用暗反应阶段产生NADP ,NADP 又是参与光反应阶段必不可少的一种,氧化型辅酶,故该片层结构上可能存在NADP 。B正确

C、依题意知,该片层结构能进行呼吸作用,NADH是呼吸作用中产生的还原性辅酶Ⅰ,起到传递电子的作用。C正确

D、由题意知,采集到的蓝细菌是一种原核生物,其遗传物质DNA存在于拟核区,存在于题目中所述片层结构中的可能性很小。D错误

故选D。

3.(2024·1月浙江卷)某种蜜蜂的蜂王和工蜂具有相同的基因组。雌性工蜂幼虫主要食物是花蜜和花粉,若喂食蜂王浆,也能发育成为蜂王。利用分子生物学技术降低 DNA 甲基化酶的表达后,即使一直喂食花蜜花粉,雌性工蜂幼虫也会发育成蜂王。下列推测正确的是

A.花蜜花粉可降低幼虫发育过程中DNA的甲基化

B.蜂王DNA的甲基化程度高于工蜂

C.蜂王浆可以提高蜜蜂DNA的甲基化程度

D.DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件

【答案】D

【解析】

【分析】DNA甲基化是DNA序列上的碱基被甲基修饰,从而影响基因表达的过程,这种方法在不改变DNA序列的前提下,能够改变生物的遗传表现。由题干信息知“雌性工蜂幼虫的主要食物是…也会发育成蜂王”可知,雌性工蜂幼虫DNA甲基化不利于其发育成蜂王。

A、依题意知,DNA甲基化不利于其发育成蜂王,工蜂幼虫的主要食物是花蜜和花粉,其不发育成蜂王,说明花蜜、花粉可能提高基因甲基化程度,它不能降低幼虫发育过程中DNA的甲基化。A 错误

B、DNA甲基化不利于幼虫发育成蜂王,故蜂王DNA的甲基化程度低于工蜂。B错误

C、依题意,工蜂喂食蜂王浆也能发育成蜂王,说明蜂王浆可以降低蜜蜂DNA的甲基化程度,使蜜蜂幼虫发育成蜂王。C错误

D、由上述分析可知,DNA的低甲基化是蜂王发育的重要条件。D正确

故选D。

4.(2024·广东卷)研究发现,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG 蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成。驱动此肿瘤形成的原因属于( )

A.基因突变 B.染色体变异

C.基因重组 D.表观遗传

【答案】D

【解析】

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变。表观遗传现象普遍存在于生物体的生长、发育和衰老的整个生命活动过程中。

由题意可知,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,因此驱动此肿瘤形成的原因属于表观遗传。

【选项解读】A、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失,从而引起的基因结构的改变,叫做基因突变。题目中所述的肿瘤明显不是由于基因突变形成的。A错误

B、染色体变异包括染色体数目变异和结构变异,其类型有缺失、重复、倒位、易位,其发生变化的主体是染色体,而题目中表述的是启动原癌基因的表达。B错误

C、基因重组是指生物进行有性生殖过程中,控制不同形状的基因重新组合,题目中并未出现基因重组的过程。C错误

D、由题意可知,短暂地抑制果蝇幼虫中PcG蛋白(具有组蛋白修饰功能)的合成,会启动原癌基因zfhl的表达,导致肿瘤形成,该过程中基因型未发生变化只是表现型发生了改变,所以驱动此肿瘤形成的原因属于表观遗传。D正确

故选D。

5.(2024·安徽高考)在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( )

A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体

B. 酶联受体是质膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用

C. ATP水解释放的磷酸分子与靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性

D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化

【答案】D

【解析】

【分析】依题图可知,信号分子与膜外酶联受体特异性结合后发挥调节作用。其步骤是:图中信号分子与膜外酶联受体识别、结合,然后ATP水解产生的磷酸基团结合到激酶区域使其具有活性,接着在具有活性的激酶区域,应答蛋白结合一分子磷酸被转化为具有活性的应答蛋白。

磷酸分子和磷酸基团都是磷酸的一部分,但两者指的是不同的概念。磷酸基团是磷酸分子中的一部分(其不能独立存在),而磷酸分子是指一类含有磷酸基团的化合物。

【选项解读】A、由题图可知,细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞外侧的酶联受体。A错误

B、酶联受体位于质膜上,其化学本质是蛋白质,能特异性识别并结合相应的信号分子,磷酸化的酶联受体具有催化作用,但不具有运输作用。B错误

C、ATP水解产生ADP和磷酸基团,磷酸基团与其他物质如靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性,题目中磷酸分子的表述不对。C错误

D、细胞分化的实质是基因的选择性表达,故信号分子调控相关蛋白质,活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化。D正确

故选D。

6.(2024·安徽高考)真核生物细胞中主要有3类RNA聚合酶,它们在细胞内定位和转录产物见下表。此外,在线粒体和叶绿体中也发现了分子量小的RNA聚合酶。下列叙述错误的是( )

种类 细胞内定位 转录产物

RNA聚合酶I 核仁 5.8SrRNA、18SrRNA 、28SrRNA

RNA聚合酶II 核质 mRNA

RNA聚合酶Ⅲ 核质 tRNA、5SrRNA

注:各类RNA均为核糖体的组成成分

A. 线粒体和叶绿体中都有DNA,两者的基因转录时使用各自的RNA聚合酶

B. 基因的 DNA 发生甲基化修饰,抑制RNA聚合酶的结合,可影响基因表达

C. RNA聚合酶I和Ⅲ的转录产物都有rRNA,两种酶识别的启动子序列相同

D. 编码 RNA 聚合酶I的基因在核内转录、细胞质中翻译,产物最终定位在核仁

【答案】C

【解析】

【分析】RNA聚合酶的作用是识别并结合特定的序列,启动基因的转录(RNA聚合酶识别并结合的位点是启动子)。

【详解】A、线粒体和叶绿体中都有DNA,二者均是半自助细胞器,其基因转录时使用各自的RNA聚合酶。A正确

B、基因的 DNA 发生甲基化修饰,会抑制RNA聚合酶的结合,从而影响基因的转录,最终影响基因表达。B正确

C、由表可知,RNA聚合酶I和Ⅲ的转录产物都有rRNA,但种类不同,说明两种酶识别的启动子序列不同。C错误

D、RNA聚合酶的本质是蛋白质,编码RNA聚合酶I发生在核仁中,该基因在核内转录、在细胞质(核糖体)中翻译,产物最终定位在核仁发挥作用。D正确

故选C。

7.(2024·山东卷)酵母菌在合成色氨酸时需要3种酶X、Y和Z,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体。已知3种酶均不能进出细胞,而色氨酸合成途径的中间产物积累到一定程度时可分泌到胞外。将这3种突变体均匀划线接种到含有少量色氨酸的培养基上,生长情况如图。据图分析,3种酶在该合成途径中的作用顺序为( )

A.X→Y→Z

B.Z→Y→X

C.Y→X→Z

D.Z→X→Y

【答案】D

【解析】

【分析】由图可知,接种时,相当于在培养基表面划了一个三角形的三条边。左边那条边线是用trpY突变型菌液划线接种的,右边那个边是用trpX突变型菌液接种的,最下面那个边线是用trpZ突变型菌液划线接种的。最终结果是,trpY那条接种线左下方出现了又黑又粗的明显的菌落,trpX那条接种线两头出现了明显的菌落,而trpZ那条接种线,没有长出明显的菌落。

由题意知,trpX、trpY和trpZ分别为相应酶X、Y和Z的编码基因突变的色氨酸依赖型突变体,trpX酵母菌的X酶突变、Y、Z酶正常;trpY酵母菌的Y酶突变,X、Z正常;trpZ表达的Z酶突变,X、Y正常。添加少量色氨酸,突变体菌株可以生长,色氨酸合成途径的中间产物积累后可排出胞外,进入培养基后,通过扩散,从而给其他突变型提供色氨酸合成的原料,帮助其长出明显的菌落。

【选项解读】A、由题意知,X、Y、Z都存在时才会促进色氨酸的合成,在培养基中,trpX菌液的划线长出了菌落(Y、Z正常),说明其接收了由X酶催化的正常中间代谢产物,trpY(X、Z正常)接收了由Y酶催化的中间代谢产物,trpZ没有接收到Z酶催化的中间代谢产物,因此可推断3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。A错误

B、由推测可知,3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。B错误

C、由推测可知,3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。C错误

D、由推测可知,3种酶在该合成途径中的作用顺序为Z→X→Y。D正确

故选A。

8.(多选)(2024·河北高考)酵母细胞中的M蛋白被激活后可导致核膜裂解、染色质凝缩以及纺锤体形成。蛋白K和P可分别使M发生磷酸化和去磷酸化,三者间的调控关系如图所示。现有一株细胞体积变小的酵母突变体,研究发现其M蛋白的编码基因表达量发生显著改变。下列分析正确的是( )

A. 该突变体变小可能是M增多且被激活后造成细胞分裂间期变短所致

B. P和K都可改变M的空间结构,从而改变其活性

C. K不足或P过量都可使酵母细胞积累更多物质而体积变大

D. M和P之间的活性调控属于负反馈调节

【答案】AB

【解析】

【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂完成时为止,称为一个细胞周期;细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期持续的时间长。

【选项解读】A、据题干信息“M蛋白被激活后可导致核膜裂解、染色质凝缩以及纺锤体形成”可知,M蛋白激活可促进细胞进入分裂前期,导致分裂间期变短,使得间期蛋白质合成量不足,细胞体积变小。A正确

B、据题干信息“蛋白K和P可分别使M发生磷酸化和去磷酸化”可知,P和K分别通过磷酸化和去磷酸化改变M的空间结构,从而改变其活性。B正确

C、据题图可知,蛋白K对M有抑制作用,蛋白P对M有激活作用,故K不足或P过量都会使酵母细胞中被激活的蛋白M增多,促进细胞进入分裂前期,间期蛋白质积累不足而体积变小。C错误

D、据题图可知,当M增多时,会激活促进蛋白P的产生,而蛋白P又会反过来继续激活促进蛋白M的产生,使得M继续增多,故M和P之间的活性调控属于正反馈调节。D错误

故选AB。

9.(2024·吉林卷)作物在成熟期叶片枯黄,若延长绿色状态将有助于提高产量。某小麦野生型在成熟期叶片正常枯黄(熟黄),其单基因突变纯合子ml在成熟期叶片保持绿色的时间延长(持绿)。回答下列问题。

(1)将ml与野生型杂交得到F1,表型为______(填“熟黄”或“持绿”),则此突变为隐性突变(A1基因突变为al基因)。推测A1基因控制小麦熟黄,将A1基因转入______个体中表达,观察获得的植株表型可验证此推测。

(2)突变体m2与ml表型相同,是A2基因突变为a2基因的隐性纯合子,A2基因与A1基因是非等位的同源基因,序列相同。A1、A2、a1和a2基因转录的模板链简要信息如图1。据图1可知,与野生型基因相比,a1基因发生了______,a2基因发生了______,使合成的mRNA都提前出现了______,翻译出的多肽链长度变______,导致蛋白质的空间结构改变,活性丧失。A1(A2)基因编码A酶,图2为检测野生型和两个突变体叶片中A酶的酶活性结果,其中______号株系为野生型的数据。

(3)A1和A2基因位于非同源染色体上,ml的基因型为______,m2的基因型为______。若将ml与m2杂交得到F1,F1自交得到F2,F2中自交后代不发生性状分离个体的比例为______。

【答案】(1) ① 熟黄 ② 持绿(或m1或突变型)

(2) ① 碱基对的替换 ② 碱基对的增添 ③ 终止密码子 ④ 短 ⑤ ①

(3) ① a1a1A2A2 ② A1A1a2a2 ③ 1/2或0.5或50%

【解析】

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

基因突变:DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变,叫做基因突变。

【小问详解】

(1)若此突变为隐性突变,则m1的基因型为a1a1,野生型的基因型为A1A1,m1野生型A1a1,表型为野生型,即熟黄。若要证明此推测,可将A1基因转入持绿(或m1或突变型)个体中表达,若植株表现为熟黄,则可验证此推测。

(2)依据题干和图1可知,①A2基因与A1基因是非等位的同源基因,序列相同;②突变体m2与ml表型相同,且均为对应基因的隐性纯合子;③由于终止密码子为UAA、UAG、UGA,可知对应模板链上碱基为ATT、ATC、ACT。与野生型基因相比较,a1发生了碱基的替代,a2基因发生了碱基的增添(增添了碱基T),即a1序列上提前出现了ACT,a2序列上出现ACT,即使合成的mRNA都提前出现了终止密码子,导致翻译出的多肽链长度变短,导致蛋白质的空间结构改变,活性丧失。A1(A2)基因编码A酶,且突变体m2与ml表型相同,可知m2与ml中A酶的酶活性大体相同,所以据图2,可知,①号株系为野生型数据。

(3)依据题干信息,A1和A2基因位于非同源染色体上,则ml的基因型为a1a1A2A2,m2的基因型为A1A1a2a2。mlm2F1:A1a1A2a2,F1F2:A1 A2 :a1a1A2 :A1 a2a2 :a1a1a2a2=9:3:3:1,对应的表型为野生型:突变型=9:7,后代中不会发生性状分裂的基因型为:1A1A1A2A2、2A1A1A2a2、1A1A1a2a2、2A1 a1 A2A2、1a1 a1 A2A2、1a1a1a2a2,所占的比例为1/2。

10.(2024·1月浙江卷)小鼠毛囊中表达F蛋白。为研究F蛋白在毛发生长中的作用,利用基因工程技术获得了F基因敲除的突变型纯合体小鼠,简称f小鼠,突变基因用f表示。F小鼠皮毛比野生型小鼠长50%,表现出毛绒绒的样子,其它表型正常。(注:野生型基因用++表示;f杂合子基因型用+f表示)

回答下列问题:

(1)F基因敲除方案如图甲。在F基因的编码区插入了一个DNA片段P,引起F基因产生 ,导致mRNA提前出现终止密码子,使得合成的蛋白质因为缺失了 而丧失活性。要达到此目的,还可以对该基因的特定碱基进行 和 。

(2)从野生型、f杂合子和f小鼠组织中分别提取DNA,用限制酶HindⅢ酶切,进行琼脂糖电泳,用DNA探针检测。探针的结合位置如图甲,检测结果如图乙,则f小鼠和f杂合子对应的DNA片段分别位于第 泳道和第 泳道。

(3)g小鼠是长毛隐性突变体(gg),表型与f小鼠相同。f基因和g基因位于同一条常染色体上。f杂合子小鼠与g小鼠杂交,若杂交结果是 ,则g和f是非等位基因;若杂交结果是 ,则g和f是等位基因。(注:不考虑交叉互换;野生型基因用++表示;g杂合子基因型用+g表示)

(4)确定g和f为等位基因后,为进一步鉴定g基因,分别提取野生型(++)、g杂合子(+g)和g小鼠(gg)的mRNA,反转录为cDNA后用(2)小题同样的DNA探针和方法检测,结果如图丙。G小鼠泳道没有条带的原因是 。组织学检查发现野生型和g杂合子表达F蛋白,g小鼠不表达F蛋白,因此推测F蛋白具有的作用 。

【答案】(1)编码序列错位 氨基酸序列 替换 缺失

(2)3 2

(3)子代全为野生型 野生型:突变型=1:1

(4)基因突变丢失了启动子,导致无法转录出mRNA; 反转录没有产物,检测不出结果; 抑制毛发生长

【解析】

【分析】基因分离定律实质:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。

【小问详解】

(1)依据题意,在F基因的编码区插入了一个DNA片段P,引起F基因产生编码序列错位,从而导致mRNA提前出现终止密码子,使得合成的蛋白质中氨基酸序列变短,蛋白质结构发生改变,结构决定功能,导致合成的蛋白质丧失活性。该基因突变是插入一个DNA片段引起的,除此之外,还可以缺失或者替换基因中的碱基,从而导致基因突变。

(2)从图中看出,野生型基因和f基因都含有2个限制酶HindⅢ的识别序列,但基因中含有P片段,因此限制酶HindⅢ切割野生型基因和基因后,野生型基因切出来能与探针结合的片段较短,f基因切出来能与探针结合的片段较长,DNA分子越长,分子质量越大,在电泳时迁移速度越慢,因此推测第1泳道中只有野生型基因,第2泳道中既有野生型基因,又有基因,第3泳道中只有基因,因此小鼠和综合子对应的DNA片段分别位于第3泳道和第2泳道。

(3)据题意可知,野生型基因用++表示,小鼠是长毛隐性突变体,基因型用gg表示,杂合子小鼠基因型用+f表示,f基因和g基因位于同一条常染色体上,如果g和f提非等位基因,杂合子小鼠(+f/++)与g小鼠(++/gg)杂交,后代为++/+g和+f/+g,全是野生型;如果g和f是等位基因, 合子小鼠(+f)与g小鼠(gg)杂交,后代为+g:fg-1:1,即野生型与突变型比例为1:1。

(4)据图可知,野生型基因突变成g基因以后,启动子随着一部分DNA片段丢失,无法转录出

mRNA,也无法形成CDNA,PCR时缺少模板,反转录没有产物,导致最终无结果,因此g小鼠泳道没有条带。g小鼠表型与小鼠相同,表现出毛绒绒的样子,野生型和g杂合子表达F蛋白,g小鼠不表达F蛋白,即没有F蛋白,表现出长毛,说明F蛋白在毛发生长中起抑制作用。

同课章节目录