9-2《永遇乐·京口北固亭怀古》课件(共44张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9-2《永遇乐·京口北固亭怀古》课件(共44张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

在两宋文坛,有两个顶天立地的词人,一为苏轼,一为辛弃疾。

不管被贬至何地,苏轼都能“一蓑烟雨任平生”。

而他辛弃疾却想不开、看不透,他一边“醉里挑灯看剑”,一边想着“天下英雄谁敌手”,但这正是辛弃疾的魅力所在。

辛弃疾是词人,也是民族英雄。

情境导入

永遇乐·京口北固亭怀古

目录

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

新知探究

2

导入新课

1

1、了解辛弃疾及其词作风格。

2、理解《京口北固亭怀古》运用典故,借古喻今的写作特点。

3、领会作者爱国忧时的博大胸怀和悲凉意境。。

学习目标

作者简介

辛弃疾(1140-1207)享年67岁,南宋词人。原字坦夫,改字幼安,号稼轩,汉族, 山东历城(今山东济南)人。我国历史上伟大的豪放派词人和爱国者。 与苏轼齐名,合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。有人赞美他:稼轩者,人中之杰,词中之龙。其词题材广泛,善于熔铸典故,以文为词;词风以豪放为主;代表作《稼轩长短句》。

文学成就

辛弃疾是南宋爱国词派的代表,是两宋豪放词派的代表,是宋词的集大成者,词的数量居两宋词家之冠。他的词继承了苏轼开创的豪放词风,充满同仇敌忾的爱国热情。还吸取婉约词蕴藉细腻的长处,兼容众体,吸取各家之长。在豪雄英伟之气为主的同时,也不乏妩媚、清丽、娈婉之作,兼有俚俗幽默之词。形成以豪放沉郁为主的多样化艺术风格,长于用典。

他原是智勇双全的英雄,也天生一副英雄相貌。

因生长于金人占领区,自幼就决心为民族复仇雪耻、收复失地。因此,他一生都在进行抗金御敌,统一中原的奋斗。自符离之战失败后,南宋王朝一战丧胆,甘心纳贡求合。身为“归正人”的辛弃疾,因受到歧视而不被重用。所以,其词多数抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

辛弃疾一生坚决主张抗金,《美芹十献》《九议》条陈战守之策。

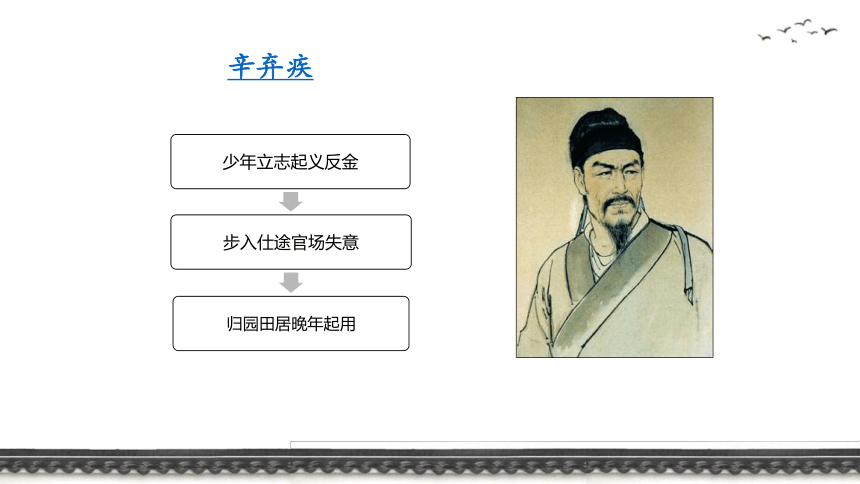

辛弃疾(1140—1207)字幼安,号稼轩,山东济南人。他出生时北方久已沦陷于女真人之手。他的祖父辛赞虽在金国任职,却一直希望有机会效忠朝廷,并常常带着辛弃疾“登高望远,指画山河”,同时,辛弃疾也不断亲眼目睹汉人在女真人统治下所受的屈辱与痛苦,这一切使他在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。

立志报国

1161年,金国大举南犯,二十二岁的辛弃疾聚集了二千人,参加由耿京领导的一支声势浩大的起义军,并担任掌书记奋起反抗。

1162年 二十三岁的辛弃疾奉命南下与南宋朝廷联络。完成使命归来的途中,听到耿京被叛徒张安国所杀、义军溃散的消息,便率领五十多人袭击敌营,活捉叛徒交给南宋处决。辛弃疾惊人的勇敢和果断,使他名重一时。宋高宗便任命他为江阴签判,从此开始了他在南宋的仕宦生涯。

起义南归

坎坷仕途

1162年至1181年,辛弃疾的23岁到42岁,是一生中游宦时期。他雄心勃勃,壮志凌云,继续坚持主战,宣传北伐抗金,收复中原,统一全国的主张。但朝廷偏安江南,过着游宴玩乐歌舞升平的生活,无人采纳他的建言。在此期间,他被收了军权,由签判到知州,由提点刑狱到安抚使,宦迹无常。

归居田园

1181冬,辛弃疾四十二岁,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和安抚使外,大部分时间都在乡闲居。他常常一面赏玩山水田园风光和其中的恬静之趣,一面心灵深处又不停地涌起波澜,时而为一生理想而激动,时而因现实无情而灰心愤怒,时而又强自宽慰旷达,在这种感情起伏中度过了后半生。

辛弃疾

新知探究

2

时间 宋朝大事记 辛弃疾大事记

1127年 靖康之变,北宋灭亡

1141年 绍兴和议,纳贡称臣 生于金国,长于济南(1岁)

1161年 金主南侵,生灵涂炭 起义反金,为掌书记(22岁)

1164年 北伐失利,隆兴和议 江阴签判,任满去职(25岁)

1195—1202年 宰相专权,庆元党禁 瓢泉退隐(56—63岁)

1206年 军事冒进,开禧北伐 浙东安抚使,力辞召命(67岁)

1208年 嘉定和议

南宋的屈辱外交

辛弃疾一生坚决主张抗金,《美芹十献》《九议》条陈战守之策。

满江红

南宋 岳飞

怒发冲冠,凭阑处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头收拾旧山河,朝天阙。

宋朝的臣民眼看着徽宗、钦宗被俘,亲历着金兵南下的铁蹄,叹息着南宋统治者的偏安一隅,经历着南渡的狼狈不堪。悲愤成为了那个时代的最强音!

时代最强音

宋宁宗开禧元年(1205),此时词人已66岁高龄。1203年再次被当时执掌大权的权相韩侂tuō胄zhòu起用。1204年韩侂胄为了巩固自己的地位,准备发动北伐。而辛弃疾执政的镇江濒临抗战前线,他本以为此时能有所作为,可以积极备战练兵,积蓄军事实力,准备北伐。但韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭,满怀悲愤而写下的。

写作背景

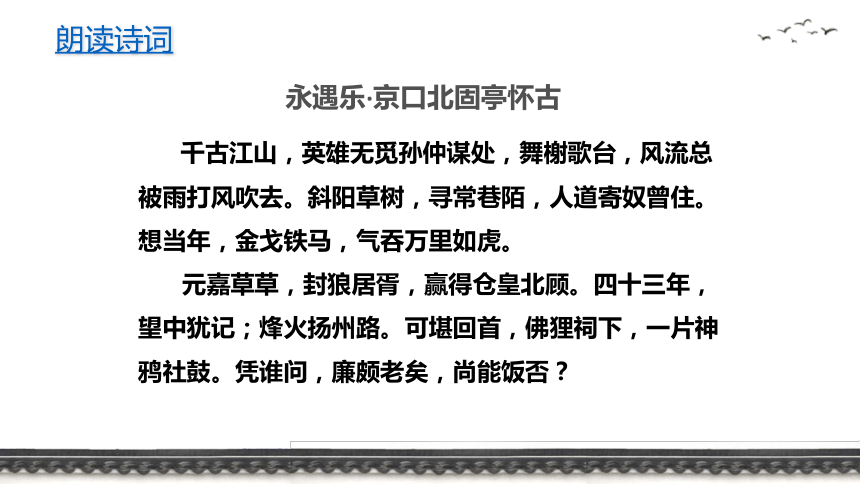

千古江山,英雄无觅孙仲谋处,舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记;烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古

朗读诗词

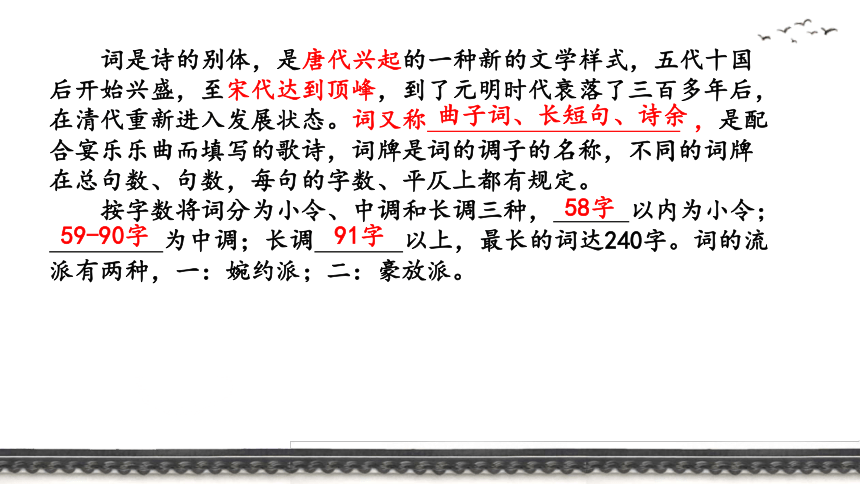

词是诗的别体,是唐代兴起的一种新的文学样式,五代十国后开始兴盛,至宋代达到顶峰,到了元明时代衰落了三百多年后,在清代重新进入发展状态。词又称 ,是配合宴乐乐曲而填写的歌诗,词牌是词的调子的名称,不同的词牌在总句数、句数,每句的字数、平仄上都有规定。

按字数将词分为小令、中调和长调三种, 以内为小令;

为中调;长调 以上,最长的词达240字。词的流派有两种,一:婉约派;二:豪放派。

曲子词、长短句、诗余

58字

59-90字

91字

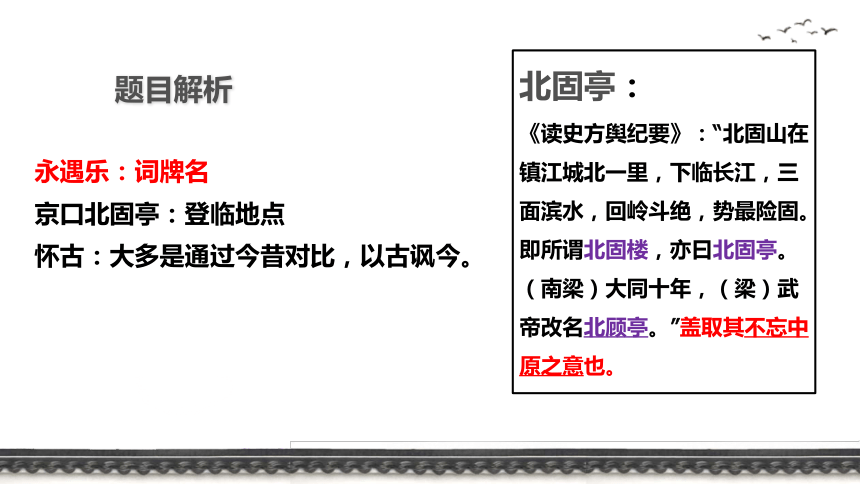

永遇乐:词牌名

京口北固亭:登临地点

怀古:大多是通过今昔对比,以古讽今。

题目解析

北固亭:

《读史方舆纪要》:“北固山在镇江城北一里,下临长江,三面滨水,回岭斗绝,势最险固。即所谓北固楼,亦曰北固亭。(南梁)大同十年,(梁)武帝改名北顾亭。”盖取其不忘中原之意也。

一般以古代历史事件或古代人物为题材,或借古讽今,或寄寓个人怀才不遇的感伤,或表达昔盛今衰的兴替之感,或劝谏讽刺统治者,或同情人民疾苦。诗人以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。这类诗多写古人往事,且多用典故,手法委婉。

咏史怀古诗

怀古诗的特点:

1.结构:临古地——思古人——忆其事——抒己志。

2.内容:国家——国运衰微,统治者——荒淫奢侈,

名地——昔盛今衰,古人——壮志难酬,忧国伤时,孤寂失意。

3.手法:用典,对比,借古讽今。

4.意象:历史人物,历史事件,吴钩,乌衣巷,淮水,后庭花。

5.风格:或雄浑壮阔,或含蓄沉郁。

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

千百年来江山依然如故,却无处寻找像孙仲谋那样的英雄人物。

斜阳照着草丛树木,以及平常的街巷,人们说刘裕曾在这里居住过。

回想当年,北伐队伍兵强马壮,气势像猛虎一样,把盘踞中原的敌人吞掉。

昔日繁华的歌舞楼台,连同那英雄业绩都被雨打风吹而去。

上片:

下片:

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

四十三年过去了,在遥望中我还记得,当年战火弥漫扬州。

过去的事哪堪回首,如今佛狸祠前,争食祭品的乌鸦的噪声和社日祭祀土地神的鼓声响成一片。

靠谁来问,廉颇老了,饭量还好吗?

元嘉27年,宋文帝草率出师北伐,想像霍去病那样建立封狼居胥山的功绩,结果北望敌军,惊慌败逃。

什么是用典?

所谓用典,就是用古事、古人来比喻今事、今人以抒发情怀,是古代诗文中常见的一种写作手法,统称“用典”。恰当地用典,可使诗文文情隽永,含蓄深刻。

主要作用包括:

使诗歌语言更为精练,体现出简约美;增加内容的丰富性和表达的生动性;增强作品的表现力和感染力;委婉含蓄地表达作者的思想感情。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山(王昌龄《出塞》):用李广的典故,表达对英雄人物的怀念与渴望。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海: 《宋书·宗悫què传》中,宗悫的叔父问他志向是什么,宗悫说:“愿乘长风破万里浪。”后人用“乘风破浪”比喻施展政治抱负。

2、全词用了哪几个典故?

用了孙权、刘裕、刘义隆、佛狸祠、廉颇五个典故

3.你认为每个典故的用意是什么?

广泛讨论

任务探究一

(1)英雄无觅孙仲谋处 --孙权,字仲谋

(2)人道寄奴曾住--南朝宋武帝刘裕,小名寄奴

(3)元嘉草草--南朝宋文帝刘义隆,元嘉年间草率北伐

(4)佛狸祠下--北魏太武帝拓拔焘tuò bá tāo,小名佛狸

(5)廉颇老矣,尚能饭否--赵国名将廉颇

本词运用了几个典故?这些典故分别和哪个历史人物有关?

孙权,幼承父兄之业,胸怀大志。建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!终为吴侯。

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

怀念英雄,表达收复失地的理想,暗指南宋统治者昏庸无能。

用孙权典

刘裕,南朝宋武帝,小字寄奴。史载刘裕曾两次统帅晋师北伐,先后征讨南燕和后秦,生擒燕王和秦王,收复洛阳、长安等地,成就了北伐之功业。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

表达对刘裕的赞叹,表达抗金决心。

南宋皇帝:偏安江南,苟且偷生

用刘裕典

孙权和刘裕的共同点是什么?

都是能够建立功业的英雄人物。而且他们的事业都是在京口起步的。

词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和决心恢复中原的宏大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

怀念孙权刘裕 深叹南宋无能

向往英雄业绩 表达抗金决心

刘裕之子刘义隆,听信王玄漠的大话,草率出兵北伐,想要建立汉将霍去病一样的功绩, 结果大败而归。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

借古讽今,警告统治者不要草率行事

用元嘉草草,封狼居胥典

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

两个场景:“烽火扬州路”,扬州一带抵抗金兵,战火纷飞。

“一片神鸦社鼓”,现在沦陷区人民安于异族统—治,忘了国耻,忘了收复中原。

表达了自己的隐忧,表示对南宋政府不图收复中原的不满。

用佛狸祠典

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。后佛狸祠成为异族侵略者功绩的象征。

百姓斗志松懈,民族意识模糊,更添词人之悲叹。

作者写佛狸祠一幕景象,表达什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,民众就安于异族统治,民众将忘记了自己是宋室臣民。表示对南宋政府不图收复中原的不满。

赵王想要再用他,派人去魏国看他。廉颇之仇郭开贿赂使者。使者到廉颇处,廉颇特为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。赵使回来报告王说:“廉颇将军虽老,尚善饭,然与臣坐,顷之三遗矢矣”。赵王以为老,遂不用廉颇。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

以廉颇自况,抒发感慨,不忘为国效力。

用廉颇典

古 人 称呼的深义

仲谋(孙权之字)

寄奴(刘裕小名)

元嘉(刘义隆年号)

佛狸(拓跋焘小名)

廉颇(廉将军之名)

仰慕和敬意(“字以表德”《颜氏家训》)

亲切和喜爱(刘裕出身低微)

反讽和批评(年号,本是有美好的寓意)

轻蔑和仇恨(异族侵略者)

悲叹和愤懑(此处是托赵王之口)

同样都是典故中的人,辛弃疾对他们的称呼相同吗?

总结典故意义

古 人 古 事

孙 权 坐拥江南

刘 裕 成功北伐

刘义隆 仓皇北顾

拓跋焘 神鸦社鼓

廉 颇 忠勇遭弃

态 度 用 意

景仰、赞叹 叹朝廷屈辱求和

仰慕、向往 表建功立业雄心

不屑、讽刺 劝为政者勿草率

耻辱、悲哀 谏为国者勿忘耻

愤懑、自叹 望为政者用人才

据事以类义,援古以证今

本文多处巧用对比,请指出并具体赏析。

(1)英雄业绩——可悲现实

(2)刘裕——刘义隆

(3)扬州路——佛狸祠

(4)廉颇——自己

借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹,讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

上片

下片

用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

这首词辛弃疾表达了什么?(主旨)

表达自己抗金救国,恢复中原的强烈愿望,抒发对南宋王朝偏安江南,不思进取的愤懑之情,表现作者空有爱国热情却壮志难酬的悲愤之情。

主 题

《永遇乐·京口北固亭怀古》中,词人怀着深重的忧虑和满腔的悲愤,追忆古人孙权、刘裕的英雄壮举,表达了对英雄的仰慕之情。通过刘义隆草率北伐而惨败的事例,告诫南宋统治者应做好充分的准备工作。回忆当年如火如荼的战斗岁月,告诫统治者及百姓勿忘国耻、收复失地。通过廉颇报国无门的事例,表现了自己虽年事已高却壮心不已的志向。

艺术技巧

1.借古讽今,理隐事中。

2.用典贴切,寓意深远。

3.善用对比,词丰意曲。

课堂练习

3

怀古诗

先写眼前之景

再思古地之人

后抒个人之情

写景(陈迹)

怀古(人事)

抒情(感悟)

拓展延伸

4

典故及其作用

所谓用典,即以古比今,以古证今,借古抒怀,是古诗词中常见的一种写作手法。

运用典故的作用:

(1)使作品简洁含蓄,余韵悠长。

(2)与作者的思想感情紧密联系,增强作品的说服力和感染力。

综观全词,用典虽多,然而抒情的脉络清晰,加强了作品的说服力和感染力,借古讽今、言简意赅正是这首词的长处。

在两宋文坛,有两个顶天立地的词人,一为苏轼,一为辛弃疾。

不管被贬至何地,苏轼都能“一蓑烟雨任平生”。

而他辛弃疾却想不开、看不透,他一边“醉里挑灯看剑”,一边想着“天下英雄谁敌手”,但这正是辛弃疾的魅力所在。

辛弃疾是词人,也是民族英雄。

情境导入

永遇乐·京口北固亭怀古

目录

课堂练习

3

拓展延伸

4

导入新课

1

新知探究

2

导入新课

1

1、了解辛弃疾及其词作风格。

2、理解《京口北固亭怀古》运用典故,借古喻今的写作特点。

3、领会作者爱国忧时的博大胸怀和悲凉意境。。

学习目标

作者简介

辛弃疾(1140-1207)享年67岁,南宋词人。原字坦夫,改字幼安,号稼轩,汉族, 山东历城(今山东济南)人。我国历史上伟大的豪放派词人和爱国者。 与苏轼齐名,合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。有人赞美他:稼轩者,人中之杰,词中之龙。其词题材广泛,善于熔铸典故,以文为词;词风以豪放为主;代表作《稼轩长短句》。

文学成就

辛弃疾是南宋爱国词派的代表,是两宋豪放词派的代表,是宋词的集大成者,词的数量居两宋词家之冠。他的词继承了苏轼开创的豪放词风,充满同仇敌忾的爱国热情。还吸取婉约词蕴藉细腻的长处,兼容众体,吸取各家之长。在豪雄英伟之气为主的同时,也不乏妩媚、清丽、娈婉之作,兼有俚俗幽默之词。形成以豪放沉郁为主的多样化艺术风格,长于用典。

他原是智勇双全的英雄,也天生一副英雄相貌。

因生长于金人占领区,自幼就决心为民族复仇雪耻、收复失地。因此,他一生都在进行抗金御敌,统一中原的奋斗。自符离之战失败后,南宋王朝一战丧胆,甘心纳贡求合。身为“归正人”的辛弃疾,因受到歧视而不被重用。所以,其词多数抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

辛弃疾一生坚决主张抗金,《美芹十献》《九议》条陈战守之策。

辛弃疾(1140—1207)字幼安,号稼轩,山东济南人。他出生时北方久已沦陷于女真人之手。他的祖父辛赞虽在金国任职,却一直希望有机会效忠朝廷,并常常带着辛弃疾“登高望远,指画山河”,同时,辛弃疾也不断亲眼目睹汉人在女真人统治下所受的屈辱与痛苦,这一切使他在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。

立志报国

1161年,金国大举南犯,二十二岁的辛弃疾聚集了二千人,参加由耿京领导的一支声势浩大的起义军,并担任掌书记奋起反抗。

1162年 二十三岁的辛弃疾奉命南下与南宋朝廷联络。完成使命归来的途中,听到耿京被叛徒张安国所杀、义军溃散的消息,便率领五十多人袭击敌营,活捉叛徒交给南宋处决。辛弃疾惊人的勇敢和果断,使他名重一时。宋高宗便任命他为江阴签判,从此开始了他在南宋的仕宦生涯。

起义南归

坎坷仕途

1162年至1181年,辛弃疾的23岁到42岁,是一生中游宦时期。他雄心勃勃,壮志凌云,继续坚持主战,宣传北伐抗金,收复中原,统一全国的主张。但朝廷偏安江南,过着游宴玩乐歌舞升平的生活,无人采纳他的建言。在此期间,他被收了军权,由签判到知州,由提点刑狱到安抚使,宦迹无常。

归居田园

1181冬,辛弃疾四十二岁,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和安抚使外,大部分时间都在乡闲居。他常常一面赏玩山水田园风光和其中的恬静之趣,一面心灵深处又不停地涌起波澜,时而为一生理想而激动,时而因现实无情而灰心愤怒,时而又强自宽慰旷达,在这种感情起伏中度过了后半生。

辛弃疾

新知探究

2

时间 宋朝大事记 辛弃疾大事记

1127年 靖康之变,北宋灭亡

1141年 绍兴和议,纳贡称臣 生于金国,长于济南(1岁)

1161年 金主南侵,生灵涂炭 起义反金,为掌书记(22岁)

1164年 北伐失利,隆兴和议 江阴签判,任满去职(25岁)

1195—1202年 宰相专权,庆元党禁 瓢泉退隐(56—63岁)

1206年 军事冒进,开禧北伐 浙东安抚使,力辞召命(67岁)

1208年 嘉定和议

南宋的屈辱外交

辛弃疾一生坚决主张抗金,《美芹十献》《九议》条陈战守之策。

满江红

南宋 岳飞

怒发冲冠,凭阑处,潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头收拾旧山河,朝天阙。

宋朝的臣民眼看着徽宗、钦宗被俘,亲历着金兵南下的铁蹄,叹息着南宋统治者的偏安一隅,经历着南渡的狼狈不堪。悲愤成为了那个时代的最强音!

时代最强音

宋宁宗开禧元年(1205),此时词人已66岁高龄。1203年再次被当时执掌大权的权相韩侂tuō胄zhòu起用。1204年韩侂胄为了巩固自己的地位,准备发动北伐。而辛弃疾执政的镇江濒临抗战前线,他本以为此时能有所作为,可以积极备战练兵,积蓄军事实力,准备北伐。但韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭,满怀悲愤而写下的。

写作背景

千古江山,英雄无觅孙仲谋处,舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记;烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古

朗读诗词

词是诗的别体,是唐代兴起的一种新的文学样式,五代十国后开始兴盛,至宋代达到顶峰,到了元明时代衰落了三百多年后,在清代重新进入发展状态。词又称 ,是配合宴乐乐曲而填写的歌诗,词牌是词的调子的名称,不同的词牌在总句数、句数,每句的字数、平仄上都有规定。

按字数将词分为小令、中调和长调三种, 以内为小令;

为中调;长调 以上,最长的词达240字。词的流派有两种,一:婉约派;二:豪放派。

曲子词、长短句、诗余

58字

59-90字

91字

永遇乐:词牌名

京口北固亭:登临地点

怀古:大多是通过今昔对比,以古讽今。

题目解析

北固亭:

《读史方舆纪要》:“北固山在镇江城北一里,下临长江,三面滨水,回岭斗绝,势最险固。即所谓北固楼,亦曰北固亭。(南梁)大同十年,(梁)武帝改名北顾亭。”盖取其不忘中原之意也。

一般以古代历史事件或古代人物为题材,或借古讽今,或寄寓个人怀才不遇的感伤,或表达昔盛今衰的兴替之感,或劝谏讽刺统治者,或同情人民疾苦。诗人以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。这类诗多写古人往事,且多用典故,手法委婉。

咏史怀古诗

怀古诗的特点:

1.结构:临古地——思古人——忆其事——抒己志。

2.内容:国家——国运衰微,统治者——荒淫奢侈,

名地——昔盛今衰,古人——壮志难酬,忧国伤时,孤寂失意。

3.手法:用典,对比,借古讽今。

4.意象:历史人物,历史事件,吴钩,乌衣巷,淮水,后庭花。

5.风格:或雄浑壮阔,或含蓄沉郁。

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

千百年来江山依然如故,却无处寻找像孙仲谋那样的英雄人物。

斜阳照着草丛树木,以及平常的街巷,人们说刘裕曾在这里居住过。

回想当年,北伐队伍兵强马壮,气势像猛虎一样,把盘踞中原的敌人吞掉。

昔日繁华的歌舞楼台,连同那英雄业绩都被雨打风吹而去。

上片:

下片:

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

四十三年过去了,在遥望中我还记得,当年战火弥漫扬州。

过去的事哪堪回首,如今佛狸祠前,争食祭品的乌鸦的噪声和社日祭祀土地神的鼓声响成一片。

靠谁来问,廉颇老了,饭量还好吗?

元嘉27年,宋文帝草率出师北伐,想像霍去病那样建立封狼居胥山的功绩,结果北望敌军,惊慌败逃。

什么是用典?

所谓用典,就是用古事、古人来比喻今事、今人以抒发情怀,是古代诗文中常见的一种写作手法,统称“用典”。恰当地用典,可使诗文文情隽永,含蓄深刻。

主要作用包括:

使诗歌语言更为精练,体现出简约美;增加内容的丰富性和表达的生动性;增强作品的表现力和感染力;委婉含蓄地表达作者的思想感情。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山(王昌龄《出塞》):用李广的典故,表达对英雄人物的怀念与渴望。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海: 《宋书·宗悫què传》中,宗悫的叔父问他志向是什么,宗悫说:“愿乘长风破万里浪。”后人用“乘风破浪”比喻施展政治抱负。

2、全词用了哪几个典故?

用了孙权、刘裕、刘义隆、佛狸祠、廉颇五个典故

3.你认为每个典故的用意是什么?

广泛讨论

任务探究一

(1)英雄无觅孙仲谋处 --孙权,字仲谋

(2)人道寄奴曾住--南朝宋武帝刘裕,小名寄奴

(3)元嘉草草--南朝宋文帝刘义隆,元嘉年间草率北伐

(4)佛狸祠下--北魏太武帝拓拔焘tuò bá tāo,小名佛狸

(5)廉颇老矣,尚能饭否--赵国名将廉颇

本词运用了几个典故?这些典故分别和哪个历史人物有关?

孙权,幼承父兄之业,胸怀大志。建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!终为吴侯。

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

怀念英雄,表达收复失地的理想,暗指南宋统治者昏庸无能。

用孙权典

刘裕,南朝宋武帝,小字寄奴。史载刘裕曾两次统帅晋师北伐,先后征讨南燕和后秦,生擒燕王和秦王,收复洛阳、长安等地,成就了北伐之功业。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

表达对刘裕的赞叹,表达抗金决心。

南宋皇帝:偏安江南,苟且偷生

用刘裕典

孙权和刘裕的共同点是什么?

都是能够建立功业的英雄人物。而且他们的事业都是在京口起步的。

词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和决心恢复中原的宏大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

怀念孙权刘裕 深叹南宋无能

向往英雄业绩 表达抗金决心

刘裕之子刘义隆,听信王玄漠的大话,草率出兵北伐,想要建立汉将霍去病一样的功绩, 结果大败而归。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

借古讽今,警告统治者不要草率行事

用元嘉草草,封狼居胥典

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

两个场景:“烽火扬州路”,扬州一带抵抗金兵,战火纷飞。

“一片神鸦社鼓”,现在沦陷区人民安于异族统—治,忘了国耻,忘了收复中原。

表达了自己的隐忧,表示对南宋政府不图收复中原的不满。

用佛狸祠典

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文宗,率军追到瓜步山上,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。后佛狸祠成为异族侵略者功绩的象征。

百姓斗志松懈,民族意识模糊,更添词人之悲叹。

作者写佛狸祠一幕景象,表达什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,民众就安于异族统治,民众将忘记了自己是宋室臣民。表示对南宋政府不图收复中原的不满。

赵王想要再用他,派人去魏国看他。廉颇之仇郭开贿赂使者。使者到廉颇处,廉颇特为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用。赵使回来报告王说:“廉颇将军虽老,尚善饭,然与臣坐,顷之三遗矢矣”。赵王以为老,遂不用廉颇。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

以廉颇自况,抒发感慨,不忘为国效力。

用廉颇典

古 人 称呼的深义

仲谋(孙权之字)

寄奴(刘裕小名)

元嘉(刘义隆年号)

佛狸(拓跋焘小名)

廉颇(廉将军之名)

仰慕和敬意(“字以表德”《颜氏家训》)

亲切和喜爱(刘裕出身低微)

反讽和批评(年号,本是有美好的寓意)

轻蔑和仇恨(异族侵略者)

悲叹和愤懑(此处是托赵王之口)

同样都是典故中的人,辛弃疾对他们的称呼相同吗?

总结典故意义

古 人 古 事

孙 权 坐拥江南

刘 裕 成功北伐

刘义隆 仓皇北顾

拓跋焘 神鸦社鼓

廉 颇 忠勇遭弃

态 度 用 意

景仰、赞叹 叹朝廷屈辱求和

仰慕、向往 表建功立业雄心

不屑、讽刺 劝为政者勿草率

耻辱、悲哀 谏为国者勿忘耻

愤懑、自叹 望为政者用人才

据事以类义,援古以证今

本文多处巧用对比,请指出并具体赏析。

(1)英雄业绩——可悲现实

(2)刘裕——刘义隆

(3)扬州路——佛狸祠

(4)廉颇——自己

借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹,讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

上片

下片

用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

这首词辛弃疾表达了什么?(主旨)

表达自己抗金救国,恢复中原的强烈愿望,抒发对南宋王朝偏安江南,不思进取的愤懑之情,表现作者空有爱国热情却壮志难酬的悲愤之情。

主 题

《永遇乐·京口北固亭怀古》中,词人怀着深重的忧虑和满腔的悲愤,追忆古人孙权、刘裕的英雄壮举,表达了对英雄的仰慕之情。通过刘义隆草率北伐而惨败的事例,告诫南宋统治者应做好充分的准备工作。回忆当年如火如荼的战斗岁月,告诫统治者及百姓勿忘国耻、收复失地。通过廉颇报国无门的事例,表现了自己虽年事已高却壮心不已的志向。

艺术技巧

1.借古讽今,理隐事中。

2.用典贴切,寓意深远。

3.善用对比,词丰意曲。

课堂练习

3

怀古诗

先写眼前之景

再思古地之人

后抒个人之情

写景(陈迹)

怀古(人事)

抒情(感悟)

拓展延伸

4

典故及其作用

所谓用典,即以古比今,以古证今,借古抒怀,是古诗词中常见的一种写作手法。

运用典故的作用:

(1)使作品简洁含蓄,余韵悠长。

(2)与作者的思想感情紧密联系,增强作品的说服力和感染力。

综观全词,用典虽多,然而抒情的脉络清晰,加强了作品的说服力和感染力,借古讽今、言简意赅正是这首词的长处。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读