5.2.2 先天性行为和学习行为 第1课时 教案(表格式)人教版 八年级上册

文档属性

| 名称 | 5.2.2 先天性行为和学习行为 第1课时 教案(表格式)人教版 八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 62.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-21 11:36:13 | ||

图片预览

文档简介

第二节 先天性行为和学习行为(第1课时)

教学目标

1.区分动物的先天性行为和学习行为。

2.说明动物行为对动物生存的意义。

3.说明某种动物行为的成因。

教学重难点

【教学重点】

1.区分动物的先天性行为和学习行为。

2.说明动物行为对动物生存的意义。

【教学难点】

区分动物的先天性行为和学习行为。

教学过程

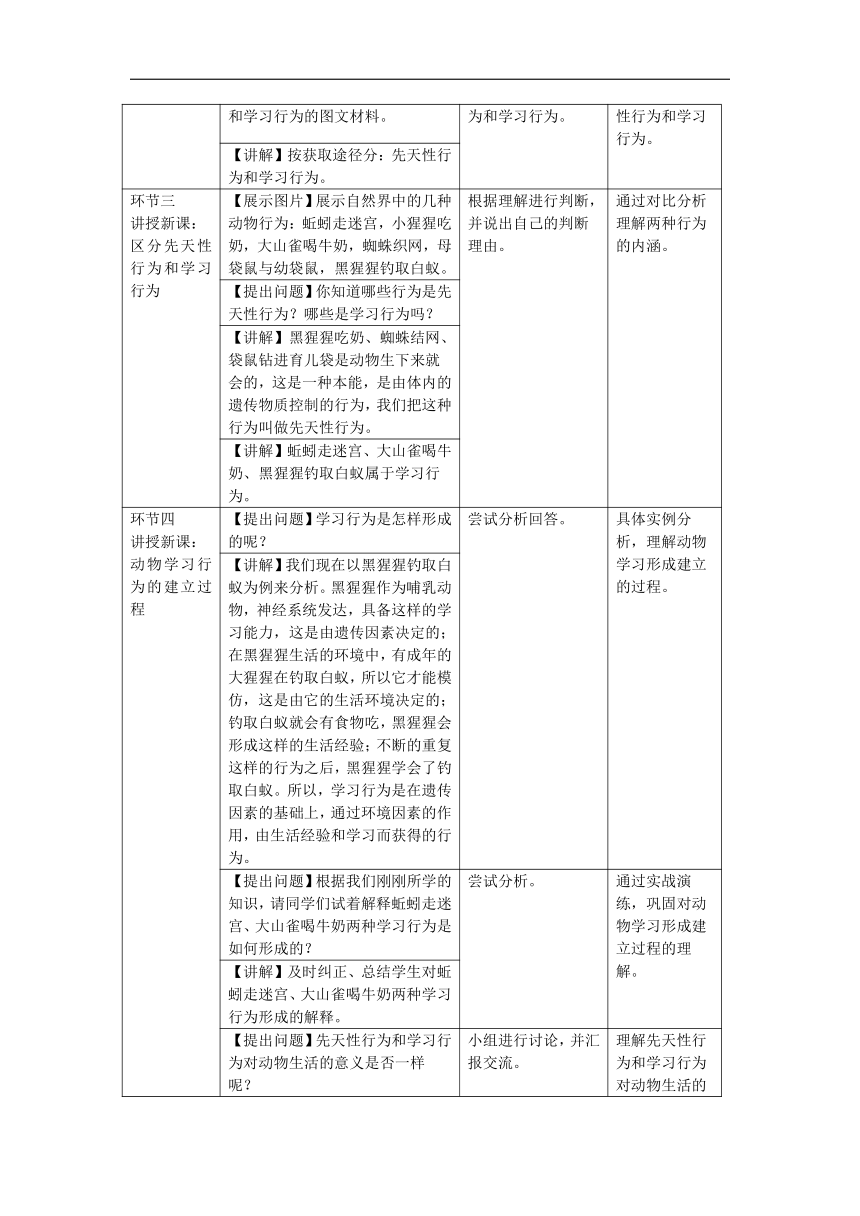

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 导入新课 【展示图片】展示小狗不同行为的图片。 观察图片,根据经验思考并回答。 结合生活经验导入,激发学生兴趣。

【提出问题】 问题1:小狗生下来就会吃饭、睡觉吗? 问题2:小狗生下来就会踩球、滚筒吗? 问题3:这几个行为一样吗?有哪些行为是一样的?”

【过渡】我们不妨通过今天的学习来解答这些疑问吧。

环节二 讲授新课: 动物行为 【展示图片】展示动物的取食、防御、求偶等行为图片。 通过图片和以前所学的知识,认识动物的行为,并举例。 感知“行为”的含义。

【讲解】动物所进行的一系列有利于它们生存和繁殖后代的活动叫作动物的行为。

【过渡】动物行为分类有不同的标准。

【展示图片】展示动物各种行为的图文材料。 学生认真观察图片并积极思考讨论,认识各种行为的功能。 通过学生举例,了解生活中常见的动物行为。

【讲解】按功能分:取食行为、攻击行为、求偶行为、防御行为、繁殖行为、社会行为等。

【展示图片】展示动物先天性行为和学习行为的图文材料。 初步认识先天性行为和学习行为。 理解记忆先天性行为和学习行为。

【讲解】按获取途径分:先天性行为和学习行为。

环节三 讲授新课: 区分先天性行为和学习行为 【展示图片】展示自然界中的几种动物行为:蚯蚓走迷宫,小猩猩吃奶,大山雀喝牛奶,蜘蛛织网,母袋鼠与幼袋鼠,黑猩猩钓取白蚁。 根据理解进行判断,并说出自己的判断理由。 通过对比分析理解两种行为的内涵。

【提出问题】你知道哪些行为是先天性行为?哪些是学习行为吗?

【讲解】黑猩猩吃奶、蜘蛛结网、袋鼠钻进育儿袋是动物生下来就会的,这是一种本能,是由体内的遗传物质控制的行为,我们把这种行为叫做先天性行为。

【讲解】蚯蚓走迷宫、大山雀喝牛奶、黑猩猩钓取白蚁属于学习行为。

环节四 讲授新课: 动物学习行为的建立过程 【提出问题】学习行为是怎样形成的呢? 尝试分析回答。 具体实例分析,理解动物学习形成建立的过程。

【讲解】我们现在以黑猩猩钓取白蚁为例来分析。黑猩猩作为哺乳动物,神经系统发达,具备这样的学习能力,这是由遗传因素决定的;在黑猩猩生活的环境中,有成年的大猩猩在钓取白蚁,所以它才能模仿,这是由它的生活环境决定的;钓取白蚁就会有食物吃,黑猩猩会形成这样的生活经验;不断的重复这样的行为之后,黑猩猩学会了钓取白蚁。所以,学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。

【提出问题】根据我们刚刚所学的知识,请同学们试着解释蚯蚓走迷宫、大山雀喝牛奶两种学习行为是如何形成的? 尝试分析。 通过实战演练,巩固对动物学习形成建立过程的理解。

【讲解】及时纠正、总结学生对蚯蚓走迷宫、大山雀喝牛奶两种学习行为形成的解释。

【提出问题】先天性行为和学习行为对动物生活的意义是否一样呢? 小组进行讨论,并汇报交流。 理解先天性行为和学习行为对动物生活的意义。

【讨论】请同学们分析小猩猩吃奶与猩猩钓取白蚁两种行为后,小组讨论下面两个问题。 问题1:先天性行为和学习行为对动物维持生存的意义有什么不同? 问题2:先天性行为有什么不足之处?

【提出问题】视学生的讨论情况,可给出提示问题:如果小猩猩生下来不会吃奶会怎样?如果小猩猩只具备吃奶这种先天性行为,会是什么结果?当环境改变,如果猩猩不具备这种学习行为,对它的生活有什么影响?

【总结】先天性行为是比较简单的,必不可少的,是生存的基本保证,适应比较稳定的环境。学习行为可以不断适应多变的环境,是得以更好地生存和繁衍的重要保证。如果只具备先天性行为,动物就会因为找不到食物、无法逃避敌害等原因而被大自然淘汰。

【提出问题】你能以表格的形式进行先天性行为和学习行为的比较吗? 根据列表进行归纳比较。 列表比较一目了然,培养学生比较归纳能力。

【总结】

环节五 讲授新课: 不同动物学习行为的差异 【提出问题】大山雀、幼猩猩和黑猩猩的学习能力有什么不同?这说明了什么问题? 根据生活经验作出判断并回答。 理解不同动物的学习行为是存在差异的。

【讲解】不同动物的学习能力是有差别的,动物越高等,学习能力也就越强;同种动物的不同个体学习能力也有差别。这些说明学习行为离不开遗传因素的作用。

【展示资料】狼孩的故事:1920年,在印度加尔各答附近的一个山村里,人们在打死大狼后,于狼窝里发现了两个由狼抚育过的女孩,其中大的年约7、8岁,被取名为卡玛拉;小的约2岁,被取名为阿玛拉。后来她们被送到一个孤儿院去抚养。阿玛拉于第2年死去。卡玛拉一直活到1929年。狼孩刚被发现时,生活习性与狼一样;用四肢行走;白天睡觉,晚上出来活动,怕火、光和水;只知道饿了找吃的,吃饱了就睡;不吃素食而要吃肉(不用手拿,放在地上用牙齿撕开吃);不会讲话,每到午夜后像狼似地引颈长嚎。卡玛拉经过7年的教育,才掌握45个词,勉强地学几句话,开始朝人的生活习性迈进。她死时估计已有16岁左右,但其智力只相当于3、4岁的孩子。 阅读资料,认真分析。

【讨论】 1.狼孩毕竟还是人,她能直立吗? 2.狼孩为什么能直立而狼不能直立呢? 3.这个狼孩平常习惯于直立呢,还是习惯四肢着地爬行呢? 4.她为什么不直立行走而要四肢着地爬行呢? 5.为什么她到死也没学会一些人的生活方式和科学知识? 思考讨论,并积极回答问题。 了解环境对人学习行为的影响。

【讲解】 1.狼孩能直立。 2.因为直立行为是由人的遗传因素决定的。 3.狼孩习惯四肢着地爬行。 4.狼孩之所以四肢着地爬行是因为她的后天生活的环境——狼窝没有她学习直立行走的外界条件。 5.人的学习能力不是无限的,研究发现在人的幼儿时期是人学习语言能力最强的时期,所以狼孩错过了学习的最佳时期,而之后再学就难了。说明学习行为有局限性。

【总结】通过对比动物先天性行为和学习行为,人类自己要想提高自己的生存能力,认识世界,就必须是“学习﹑学习再学习”。 认识学习的重要性。 帮助学生提升不断学习的意识。

环节六:

拓展延伸 【拓展】聪明的乌鸦。 拓展延伸。

环节七: 总结

【课堂小结】请同学们来总结本节课的主要内容。 学生回忆复述总结。 培养学生的知识输出能力。

【总结】总结先天性行为和学习行为。

环节八: 课堂练习 【例题讲解】三道随堂练习。 学生思考并作答。 巩固新知,运用新知解决问题。

教学目标

1.区分动物的先天性行为和学习行为。

2.说明动物行为对动物生存的意义。

3.说明某种动物行为的成因。

教学重难点

【教学重点】

1.区分动物的先天性行为和学习行为。

2.说明动物行为对动物生存的意义。

【教学难点】

区分动物的先天性行为和学习行为。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 导入新课 【展示图片】展示小狗不同行为的图片。 观察图片,根据经验思考并回答。 结合生活经验导入,激发学生兴趣。

【提出问题】 问题1:小狗生下来就会吃饭、睡觉吗? 问题2:小狗生下来就会踩球、滚筒吗? 问题3:这几个行为一样吗?有哪些行为是一样的?”

【过渡】我们不妨通过今天的学习来解答这些疑问吧。

环节二 讲授新课: 动物行为 【展示图片】展示动物的取食、防御、求偶等行为图片。 通过图片和以前所学的知识,认识动物的行为,并举例。 感知“行为”的含义。

【讲解】动物所进行的一系列有利于它们生存和繁殖后代的活动叫作动物的行为。

【过渡】动物行为分类有不同的标准。

【展示图片】展示动物各种行为的图文材料。 学生认真观察图片并积极思考讨论,认识各种行为的功能。 通过学生举例,了解生活中常见的动物行为。

【讲解】按功能分:取食行为、攻击行为、求偶行为、防御行为、繁殖行为、社会行为等。

【展示图片】展示动物先天性行为和学习行为的图文材料。 初步认识先天性行为和学习行为。 理解记忆先天性行为和学习行为。

【讲解】按获取途径分:先天性行为和学习行为。

环节三 讲授新课: 区分先天性行为和学习行为 【展示图片】展示自然界中的几种动物行为:蚯蚓走迷宫,小猩猩吃奶,大山雀喝牛奶,蜘蛛织网,母袋鼠与幼袋鼠,黑猩猩钓取白蚁。 根据理解进行判断,并说出自己的判断理由。 通过对比分析理解两种行为的内涵。

【提出问题】你知道哪些行为是先天性行为?哪些是学习行为吗?

【讲解】黑猩猩吃奶、蜘蛛结网、袋鼠钻进育儿袋是动物生下来就会的,这是一种本能,是由体内的遗传物质控制的行为,我们把这种行为叫做先天性行为。

【讲解】蚯蚓走迷宫、大山雀喝牛奶、黑猩猩钓取白蚁属于学习行为。

环节四 讲授新课: 动物学习行为的建立过程 【提出问题】学习行为是怎样形成的呢? 尝试分析回答。 具体实例分析,理解动物学习形成建立的过程。

【讲解】我们现在以黑猩猩钓取白蚁为例来分析。黑猩猩作为哺乳动物,神经系统发达,具备这样的学习能力,这是由遗传因素决定的;在黑猩猩生活的环境中,有成年的大猩猩在钓取白蚁,所以它才能模仿,这是由它的生活环境决定的;钓取白蚁就会有食物吃,黑猩猩会形成这样的生活经验;不断的重复这样的行为之后,黑猩猩学会了钓取白蚁。所以,学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为。

【提出问题】根据我们刚刚所学的知识,请同学们试着解释蚯蚓走迷宫、大山雀喝牛奶两种学习行为是如何形成的? 尝试分析。 通过实战演练,巩固对动物学习形成建立过程的理解。

【讲解】及时纠正、总结学生对蚯蚓走迷宫、大山雀喝牛奶两种学习行为形成的解释。

【提出问题】先天性行为和学习行为对动物生活的意义是否一样呢? 小组进行讨论,并汇报交流。 理解先天性行为和学习行为对动物生活的意义。

【讨论】请同学们分析小猩猩吃奶与猩猩钓取白蚁两种行为后,小组讨论下面两个问题。 问题1:先天性行为和学习行为对动物维持生存的意义有什么不同? 问题2:先天性行为有什么不足之处?

【提出问题】视学生的讨论情况,可给出提示问题:如果小猩猩生下来不会吃奶会怎样?如果小猩猩只具备吃奶这种先天性行为,会是什么结果?当环境改变,如果猩猩不具备这种学习行为,对它的生活有什么影响?

【总结】先天性行为是比较简单的,必不可少的,是生存的基本保证,适应比较稳定的环境。学习行为可以不断适应多变的环境,是得以更好地生存和繁衍的重要保证。如果只具备先天性行为,动物就会因为找不到食物、无法逃避敌害等原因而被大自然淘汰。

【提出问题】你能以表格的形式进行先天性行为和学习行为的比较吗? 根据列表进行归纳比较。 列表比较一目了然,培养学生比较归纳能力。

【总结】

环节五 讲授新课: 不同动物学习行为的差异 【提出问题】大山雀、幼猩猩和黑猩猩的学习能力有什么不同?这说明了什么问题? 根据生活经验作出判断并回答。 理解不同动物的学习行为是存在差异的。

【讲解】不同动物的学习能力是有差别的,动物越高等,学习能力也就越强;同种动物的不同个体学习能力也有差别。这些说明学习行为离不开遗传因素的作用。

【展示资料】狼孩的故事:1920年,在印度加尔各答附近的一个山村里,人们在打死大狼后,于狼窝里发现了两个由狼抚育过的女孩,其中大的年约7、8岁,被取名为卡玛拉;小的约2岁,被取名为阿玛拉。后来她们被送到一个孤儿院去抚养。阿玛拉于第2年死去。卡玛拉一直活到1929年。狼孩刚被发现时,生活习性与狼一样;用四肢行走;白天睡觉,晚上出来活动,怕火、光和水;只知道饿了找吃的,吃饱了就睡;不吃素食而要吃肉(不用手拿,放在地上用牙齿撕开吃);不会讲话,每到午夜后像狼似地引颈长嚎。卡玛拉经过7年的教育,才掌握45个词,勉强地学几句话,开始朝人的生活习性迈进。她死时估计已有16岁左右,但其智力只相当于3、4岁的孩子。 阅读资料,认真分析。

【讨论】 1.狼孩毕竟还是人,她能直立吗? 2.狼孩为什么能直立而狼不能直立呢? 3.这个狼孩平常习惯于直立呢,还是习惯四肢着地爬行呢? 4.她为什么不直立行走而要四肢着地爬行呢? 5.为什么她到死也没学会一些人的生活方式和科学知识? 思考讨论,并积极回答问题。 了解环境对人学习行为的影响。

【讲解】 1.狼孩能直立。 2.因为直立行为是由人的遗传因素决定的。 3.狼孩习惯四肢着地爬行。 4.狼孩之所以四肢着地爬行是因为她的后天生活的环境——狼窝没有她学习直立行走的外界条件。 5.人的学习能力不是无限的,研究发现在人的幼儿时期是人学习语言能力最强的时期,所以狼孩错过了学习的最佳时期,而之后再学就难了。说明学习行为有局限性。

【总结】通过对比动物先天性行为和学习行为,人类自己要想提高自己的生存能力,认识世界,就必须是“学习﹑学习再学习”。 认识学习的重要性。 帮助学生提升不断学习的意识。

环节六:

拓展延伸 【拓展】聪明的乌鸦。 拓展延伸。

环节七: 总结

【课堂小结】请同学们来总结本节课的主要内容。 学生回忆复述总结。 培养学生的知识输出能力。

【总结】总结先天性行为和学习行为。

环节八: 课堂练习 【例题讲解】三道随堂练习。 学生思考并作答。 巩固新知,运用新知解决问题。