6《芣苢》《插秧歌》对比阅读 课件(共23张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 6《芣苢》《插秧歌》对比阅读 课件(共23张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-21 11:13:33 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

生命的吟唱 劳动的赞歌

《芣苢》《插秧歌》联读

学习目标

语言建构与运用:了解《诗经》的有关知识和四言诗的特点,理解杨万里的主要文学成就;诵读诗歌,把握朗读节奏,体会其形式特点。

思维发展与提升:理解两首诗歌内容,把握其中的思想情感,并赏析它们的表达技巧。

审美鉴赏与创造:体会诗歌体现出来的劳动热情和欢欣,深入体会劳动精神的内涵。

文化传承与理解:理解诗歌传承下来的劳动之美,帮助学生树立热爱劳动的意识。

。

情境导入

“一、导入:

学生齐声朗读并分析三千年前的诗歌《击壤歌》

击壤歌 [ 先秦 ] 佚名

日出而作。

日入而息。

凿井而饮。

耕田而食。

帝力于我何有哉。

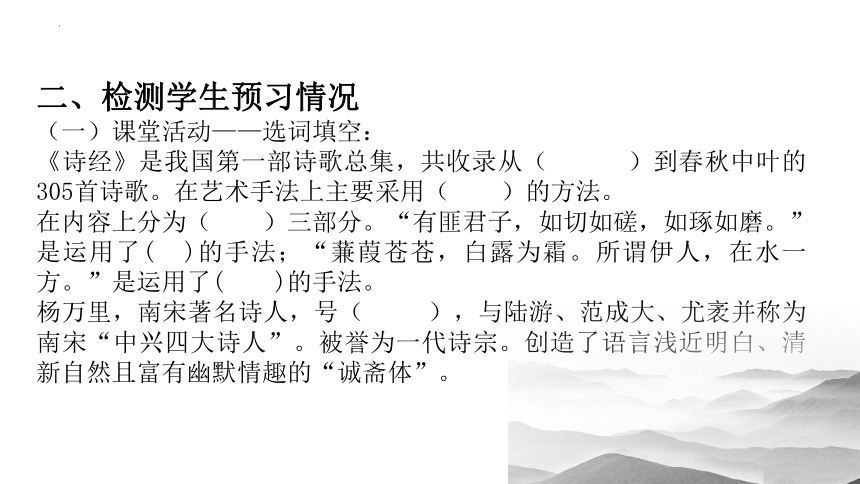

二、检测学生预习情况

(一)课堂活动——选词填空:

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录从( )到春秋中叶的305首诗歌。在艺术手法上主要采用( )的方法。

在内容上分为( )三部分。“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”是运用了( )的手法;“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”是运用了( )的手法。

杨万里,南宋著名诗人,号( ),与陆游、范成大、尤袤并称为南宋“中兴四大诗人”。被誉为一代诗宗。创造了语言浅近明白、清新自然且富有幽默情趣的“诚斋体”。

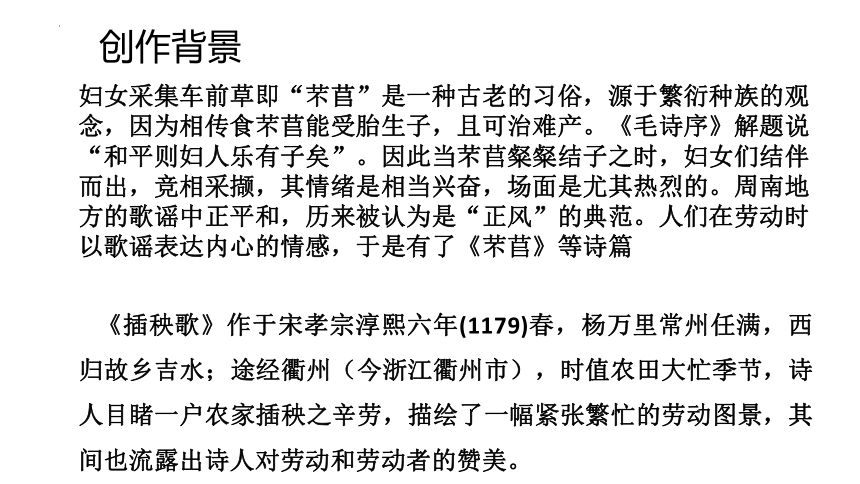

妇女采集车前草即“芣苢”是一种古老的习俗,源于繁衍种族的观念,因为相传食芣苢能受胎生子,且可治难产。《毛诗序》解题说“和平则妇人乐有子矣”。因此当芣苢粲粲结子之时,妇女们结伴而出,竞相采撷,其情绪是相当兴奋,场面是尤其热烈的。周南地方的歌谣中正平和,历来被认为是“正风”的典范。人们在劳动时以歌谣表达内心的情感,于是有了《芣苢》等诗篇

《插秧歌》作于宋孝宗淳熙六年(1179)春,杨万里常州任满,西归故乡吉水;途经衢州(今浙江衢州市),时值农田大忙季节,诗人目睹一户农家插秧之辛劳,描绘了一幅紧张繁忙的劳动图景,其间也流露出诗人对劳动和劳动者的赞美。

创作背景

。

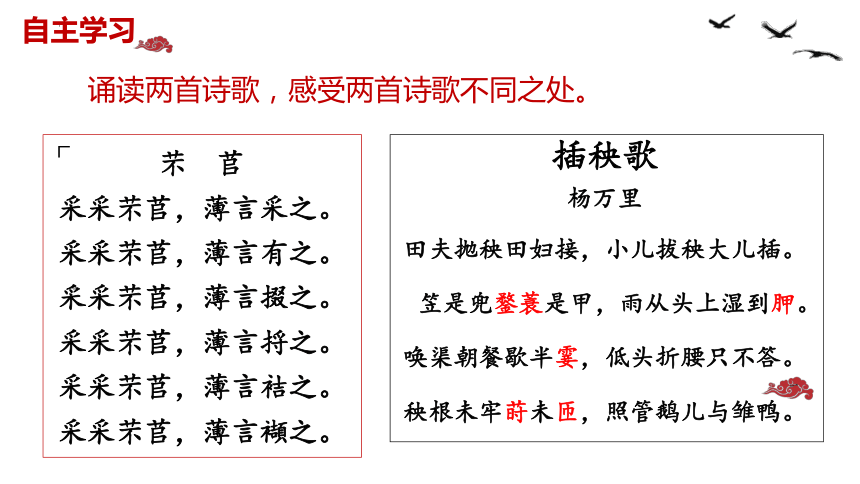

自主学习

诵读两首诗歌,感受两首诗歌不同之处。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

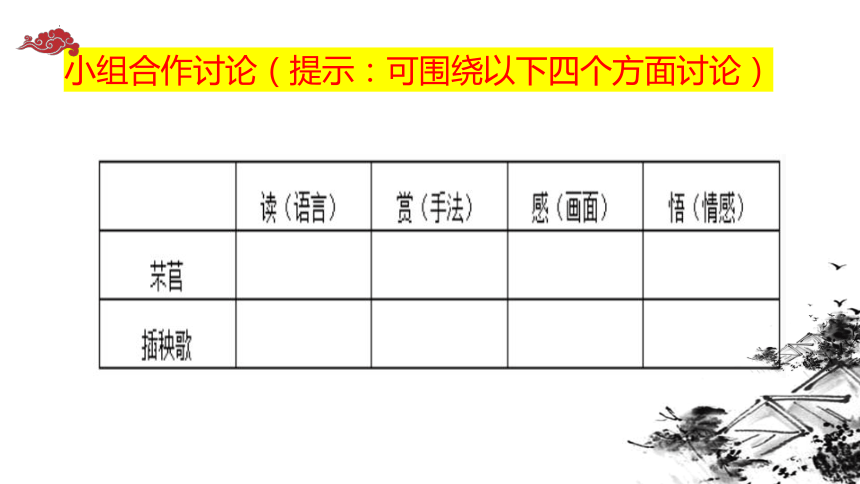

小组合作讨论(提示:可围绕以下四个方面讨论)

、吟诵——感受语言韵律

女生读《芣苢》,男生读《插秧歌》

赏读——感受劳动画面

(一)结合课下注释,揣度诗句含义,理解诗歌内容。以小组为单位交流,分享自己对诗歌的理解,并用自己的语言描述下来

再读课文,思考讨论

任务一:《芣苢》这首诗生动地表现了采集车前草的劳作过程,这个过程在诗中是怎样具体表现出来的

任务二:《插秧歌》这首诗描绘农人插秧的场景,这个过程是怎样具体表现出来的?

《芣苢》通过 “采”“有”“掇”“捋” “袺”“襭”六个动词的变换,将劳动的细节和劳动的过程真实地表现了出来。

那《芣苢》中的六个动词能否更换顺序?

“采”“有”是总体描写,两个字合起来构成了一次劳动过程。妇女们一开始就呼朋引伴,拉开了劳动的序幕,到一片片“掇之”,一把把“捋之”,再到手提衣襟“袺之”,掖起衣襟“襭之”,这是一个由少到多、由慢到快的完整劳动过程。

插秧歌则写出农人忙于种田的场景,作者如何刻画的呢

前两句:白描、动作描写。首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,简单的勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面,全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契,这种用最简练的笔墨,不加烘托的手法,就是白描。

三四句:比喻,外形相似、雨打声音及感觉相似,写出了插秧如作战,要抢占农时,以免耽误作物生长。

第三联问而不答,用动作回答,把劳动者的艰辛和劳苦全都表现出来。有劳动的辛劳,也有劳动的快乐。

第四联通过语言,勾勒出了一位时时尽力,事事操心,忙碌的农人形象。

作者在首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,用的非常精彩,作者为什么要连用这四个动词,请尝试赏析。

勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契。农谚说“不误农时”,插秧关系到来年收成的好坏。因此,每逢插秧季节,不论男女老少都要起早贪黑,投入到劳动中去。诗中正是根据这一特点,用了四个动词“抛”、“接”、“拔”、“插”准确地刻画出这家老小低头插秧、全神贯注的神态。

同样是描写劳动的场景,《芣苢》和《插秧歌》有什么不同?

《芣苢》句式整齐,节奏明朗、轻快,自然流露出劳动的喜悦;“采”“有”“掇”等一系列动词的变换,细腻地描绘出劳动的过程,富于诗情和画意。清代方玉润在《诗经原始》中说,这首诗读来好似“田家妇女,三三五五,于平原绣野、风和日丽中,群歌互答,余音袅袅,若远若近,忽断忽续,不知其情之何以移而神之何以旷”。

《插秧歌》运用民歌手法,选取日常劳动场景,描绘一家四口趁着农时冒雨插秧的紧张生活,他们齐心协力,分工合作,干得热火朝天而秩序井然。诗作表现出农家生活的辛苦与农事的繁忙,富于生活情趣,字里行间洋溢着吃苦耐劳、勤奋乐观的精神。

两首诗各具不同的艺术魅力。《芣苢》重章叠唱,回环往复,令人神往;《插秧歌》善用口语,浅白流畅。富有自然、新鲜的意趣。

两首诗歌产生的时代相距十几个世纪,诗体不同,所表现的劳动内容也不同,但两者也有相同的地方,它们的相同之处在哪里?

①从精神内涵上看,两首诗都表现出劳动者积极向上的劳动精神。

②从场景画面上看,两首诗都写出了众多的人物共同劳作的场景,富有形象感、画面感。

③从语言表现上看,两首诗都使用了当时活泼生动的口语,动词的运用比较突出

小结

悟读——感悟劳动意义

我国是个诗歌的国度,描写劳动的诗歌数不胜数。说说编者为什么选择这两首古诗安排在这个单元?这对现当代的青年有怎么样的启示意义。(合作探究:学生分组讨论)

①《芣苢》是一曲劳动的欢歌!

《插秧歌》是一支劳动的赞歌!

本单元特别选入这两首描写劳动的古诗,让我们从中读到了古人的日常生活与劳作场景,感受他们劳动时的欢乐与情趣,体会古诗超越时空的魅力和表现出来的劳动之美,让我们看到了古代劳动者的精神风貌以及体会劳动本身的滋味。

②劳动改造世界,劳动创造文明。崇尚劳动,尊重劳动,热爱劳动,是中华民族世代相传的美德;无私奉献,锐意进取,勇于创造,是新时代青年应该树立的劳动观念。

拓展延伸

(一)品读下面白居易的《观刈麦》这首诗歌,围绕你感触最深的诗句谈谈诗中劳动者的形象和诗歌作者形象。

观刈麦

白居易

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。

小结

中华民族是勤劳的民族,一代代炎黄子孙在这片可爱的土地上,耕耘着、收获着,春种希望,秋收喜悦,传承了历史,推动了中华文明绵延不息。

也正是因为有了国人的勤劳质朴,才有了大量的劳动场景被记录到文学中,才有了“江南可采莲,莲叶何田田”那欢愉生动的画面,才有了“竹喧归浣女,莲动下渔舟”那诗中有画的美丽,才有了“乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”那简单质朴的生活。

完成以下理解性默写。

(1)《插秧歌》中极富生活的气息,用生动朴实的语言勾勒出一位时时尽力、事事操心的农人形象的诗句是:,。

(2)杨万里《插秧歌》中,两句,运用比喻手法点明雨中抢插的情形,写出了农事的紧张与农家的艰辛。

(3)《插秧歌》中诗人巧妙地插入了画外音,农妇招呼农夫来用早餐并小憩片刻,可农夫却依然低头弯腰劳作不辍的诗句是,。

(4)《插秧歌》表现插秧的繁忙,男女老少齐上阵的句子是:

(1)秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

(2)笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

(3)唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

(4)田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

谢谢大家

生命的吟唱 劳动的赞歌

《芣苢》《插秧歌》联读

学习目标

语言建构与运用:了解《诗经》的有关知识和四言诗的特点,理解杨万里的主要文学成就;诵读诗歌,把握朗读节奏,体会其形式特点。

思维发展与提升:理解两首诗歌内容,把握其中的思想情感,并赏析它们的表达技巧。

审美鉴赏与创造:体会诗歌体现出来的劳动热情和欢欣,深入体会劳动精神的内涵。

文化传承与理解:理解诗歌传承下来的劳动之美,帮助学生树立热爱劳动的意识。

。

情境导入

“一、导入:

学生齐声朗读并分析三千年前的诗歌《击壤歌》

击壤歌 [ 先秦 ] 佚名

日出而作。

日入而息。

凿井而饮。

耕田而食。

帝力于我何有哉。

二、检测学生预习情况

(一)课堂活动——选词填空:

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录从( )到春秋中叶的305首诗歌。在艺术手法上主要采用( )的方法。

在内容上分为( )三部分。“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”是运用了( )的手法;“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”是运用了( )的手法。

杨万里,南宋著名诗人,号( ),与陆游、范成大、尤袤并称为南宋“中兴四大诗人”。被誉为一代诗宗。创造了语言浅近明白、清新自然且富有幽默情趣的“诚斋体”。

妇女采集车前草即“芣苢”是一种古老的习俗,源于繁衍种族的观念,因为相传食芣苢能受胎生子,且可治难产。《毛诗序》解题说“和平则妇人乐有子矣”。因此当芣苢粲粲结子之时,妇女们结伴而出,竞相采撷,其情绪是相当兴奋,场面是尤其热烈的。周南地方的歌谣中正平和,历来被认为是“正风”的典范。人们在劳动时以歌谣表达内心的情感,于是有了《芣苢》等诗篇

《插秧歌》作于宋孝宗淳熙六年(1179)春,杨万里常州任满,西归故乡吉水;途经衢州(今浙江衢州市),时值农田大忙季节,诗人目睹一户农家插秧之辛劳,描绘了一幅紧张繁忙的劳动图景,其间也流露出诗人对劳动和劳动者的赞美。

创作背景

。

自主学习

诵读两首诗歌,感受两首诗歌不同之处。

芣 苢

采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

小组合作讨论(提示:可围绕以下四个方面讨论)

、吟诵——感受语言韵律

女生读《芣苢》,男生读《插秧歌》

赏读——感受劳动画面

(一)结合课下注释,揣度诗句含义,理解诗歌内容。以小组为单位交流,分享自己对诗歌的理解,并用自己的语言描述下来

再读课文,思考讨论

任务一:《芣苢》这首诗生动地表现了采集车前草的劳作过程,这个过程在诗中是怎样具体表现出来的

任务二:《插秧歌》这首诗描绘农人插秧的场景,这个过程是怎样具体表现出来的?

《芣苢》通过 “采”“有”“掇”“捋” “袺”“襭”六个动词的变换,将劳动的细节和劳动的过程真实地表现了出来。

那《芣苢》中的六个动词能否更换顺序?

“采”“有”是总体描写,两个字合起来构成了一次劳动过程。妇女们一开始就呼朋引伴,拉开了劳动的序幕,到一片片“掇之”,一把把“捋之”,再到手提衣襟“袺之”,掖起衣襟“襭之”,这是一个由少到多、由慢到快的完整劳动过程。

插秧歌则写出农人忙于种田的场景,作者如何刻画的呢

前两句:白描、动作描写。首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,简单的勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面,全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契,这种用最简练的笔墨,不加烘托的手法,就是白描。

三四句:比喻,外形相似、雨打声音及感觉相似,写出了插秧如作战,要抢占农时,以免耽误作物生长。

第三联问而不答,用动作回答,把劳动者的艰辛和劳苦全都表现出来。有劳动的辛劳,也有劳动的快乐。

第四联通过语言,勾勒出了一位时时尽力,事事操心,忙碌的农人形象。

作者在首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,用的非常精彩,作者为什么要连用这四个动词,请尝试赏析。

勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契。农谚说“不误农时”,插秧关系到来年收成的好坏。因此,每逢插秧季节,不论男女老少都要起早贪黑,投入到劳动中去。诗中正是根据这一特点,用了四个动词“抛”、“接”、“拔”、“插”准确地刻画出这家老小低头插秧、全神贯注的神态。

同样是描写劳动的场景,《芣苢》和《插秧歌》有什么不同?

《芣苢》句式整齐,节奏明朗、轻快,自然流露出劳动的喜悦;“采”“有”“掇”等一系列动词的变换,细腻地描绘出劳动的过程,富于诗情和画意。清代方玉润在《诗经原始》中说,这首诗读来好似“田家妇女,三三五五,于平原绣野、风和日丽中,群歌互答,余音袅袅,若远若近,忽断忽续,不知其情之何以移而神之何以旷”。

《插秧歌》运用民歌手法,选取日常劳动场景,描绘一家四口趁着农时冒雨插秧的紧张生活,他们齐心协力,分工合作,干得热火朝天而秩序井然。诗作表现出农家生活的辛苦与农事的繁忙,富于生活情趣,字里行间洋溢着吃苦耐劳、勤奋乐观的精神。

两首诗各具不同的艺术魅力。《芣苢》重章叠唱,回环往复,令人神往;《插秧歌》善用口语,浅白流畅。富有自然、新鲜的意趣。

两首诗歌产生的时代相距十几个世纪,诗体不同,所表现的劳动内容也不同,但两者也有相同的地方,它们的相同之处在哪里?

①从精神内涵上看,两首诗都表现出劳动者积极向上的劳动精神。

②从场景画面上看,两首诗都写出了众多的人物共同劳作的场景,富有形象感、画面感。

③从语言表现上看,两首诗都使用了当时活泼生动的口语,动词的运用比较突出

小结

悟读——感悟劳动意义

我国是个诗歌的国度,描写劳动的诗歌数不胜数。说说编者为什么选择这两首古诗安排在这个单元?这对现当代的青年有怎么样的启示意义。(合作探究:学生分组讨论)

①《芣苢》是一曲劳动的欢歌!

《插秧歌》是一支劳动的赞歌!

本单元特别选入这两首描写劳动的古诗,让我们从中读到了古人的日常生活与劳作场景,感受他们劳动时的欢乐与情趣,体会古诗超越时空的魅力和表现出来的劳动之美,让我们看到了古代劳动者的精神风貌以及体会劳动本身的滋味。

②劳动改造世界,劳动创造文明。崇尚劳动,尊重劳动,热爱劳动,是中华民族世代相传的美德;无私奉献,锐意进取,勇于创造,是新时代青年应该树立的劳动观念。

拓展延伸

(一)品读下面白居易的《观刈麦》这首诗歌,围绕你感触最深的诗句谈谈诗中劳动者的形象和诗歌作者形象。

观刈麦

白居易

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁,右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。

小结

中华民族是勤劳的民族,一代代炎黄子孙在这片可爱的土地上,耕耘着、收获着,春种希望,秋收喜悦,传承了历史,推动了中华文明绵延不息。

也正是因为有了国人的勤劳质朴,才有了大量的劳动场景被记录到文学中,才有了“江南可采莲,莲叶何田田”那欢愉生动的画面,才有了“竹喧归浣女,莲动下渔舟”那诗中有画的美丽,才有了“乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”那简单质朴的生活。

完成以下理解性默写。

(1)《插秧歌》中极富生活的气息,用生动朴实的语言勾勒出一位时时尽力、事事操心的农人形象的诗句是:,。

(2)杨万里《插秧歌》中,两句,运用比喻手法点明雨中抢插的情形,写出了农事的紧张与农家的艰辛。

(3)《插秧歌》中诗人巧妙地插入了画外音,农妇招呼农夫来用早餐并小憩片刻,可农夫却依然低头弯腰劳作不辍的诗句是,。

(4)《插秧歌》表现插秧的繁忙,男女老少齐上阵的句子是:

(1)秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

(2)笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

(3)唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

(4)田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读