7.2 *《秦腔》课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.2 *《秦腔》课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-22 10:56:57 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

学习目标

◆1.了解贾平凹的生平及其文学成就,了解秦腔。

◆2.品味文章的语言,学习语言表达技巧。

◆3.体会作者在场面细节描写上的出神入化。

◆4.品读作者所传达出的秦腔与人民的血肉联系,感悟厚重的文化意蕴。

1 · 基础夯实

●文本常识积累 · 了解作者

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,1952年出生。于西北大 学中文系毕业,曾从事过几年文学编辑工作,现为西安市文联专 职作家、《长安》文学月刊编辑。1982年后从事专业创作。任中 国作家协会理事、作协陕西分会副主席等职。长篇小说有《商州》 《州河》《浮躁》《废都》《白夜》,自传体长篇《我是农民》 等。散文集有《月迹》《心迹》《爱的踪迹》《贾平凹散文自选 集》等。他的《腊月 ·正月》获中国作协第3届全国优秀中篇小说奖, 《满月儿》获1978年全国优秀短篇小说奖。

贾平凹是我国当代文坛屈指可数的文学奇才,被誉为“鬼才”。 他是当代中国一位最具叛逆性、创造精神和广泛影响的作家,也是 当代中国可以进入世界文学史册的为数不多的著名文学家之一。

(光明网评)

作者荣誉

第五届长篇小说年度金榜(2020)《暂坐》(得票第一) 2012第二届朱自清散文奖2011施耐庵文学奖《古炉》 2008第七届茅盾文学奖《秦腔》(小说)

2006世界华文长篇小说奖

2005第三届鲁迅文学奖《贾平凹长篇散文精选》

1997法国费米娜外国文学奖《废都》

1989全国优秀散文奖 《爱的踪迹》

1987美国美孚飞马文学奖 《浮躁》

1984中国作协第三届全国优秀中篇小说奖《腊月 ·正月》 1978全国优秀短篇小说奖 《满月儿》

贾平凹小说描写新时期的西北农村,特别是改革

开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会 文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。

贾平凹的散文无论是在思想意蕴、文化趣味上还是在 语言表达上,都倾向于吸取中国文学传统因素,崇尚 简单古朴的风趣和静虚境界的营造。

文本常识积累 · 了解作者

●

●文本常识积累 · 创作背景

此文创作于1983年。秦腔是一种广泛流行于陕西及 西北地区的传统戏曲艺术形式。在西北这块土地上,秦腔 已经和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍— 样,成为人民生命的五大要素。八百里秦川的劳作农民只 有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。作者对秦腔和秦川之 地人民生活都饱含热爱,创作了不少具有浓郁陕西地方特 色的散文,此文即是其一。

●文本常识积累 · 创作背景

本文创作于1983年。对于贾平凹,秦腔是门艺术。他 对秦腔钟情是从很小的时候就在心里有了熏陶。三岁记事, 他就骑在大伯的脖子上看戏,六岁懂事,自己趴到台角上, 听那花旦青旦唱悲戚戚的调子,不觉得就泪流满面,常常挨 了舞台监督的脚踹还不动弹。正月十五,三月三,端午中秋 寒食节,是秦腔牵着他由春而夏而秋而冬。

从秦腔里,他知道了奸臣害忠良,知道了小姐思相公, 知道了杨家将的英武,知道了白娘子祝英台的痴情,秦腔故 事是他道德启蒙的第一课,也在他感慨世事时引用得最多。

读准字音

泾阳(jīng) 田埂(gěng) 冗长(rǒng) 煨熟(wēi)

偌大( ruò) 麦秸(jiē ) 喊喊喳喳( qī chā)

解释词语

● ①喷薄:形容水涌起或太阳上升的样子。

● ②不偏不倚:指不偏袒任何一方,保持公正或中立。也形容不偏不歪,正中目标。

● ③天翻地覆:形容变化极大或闹得很凶。

● ④不计其数:无法计算数目,形容极多。

2 · 研读文本

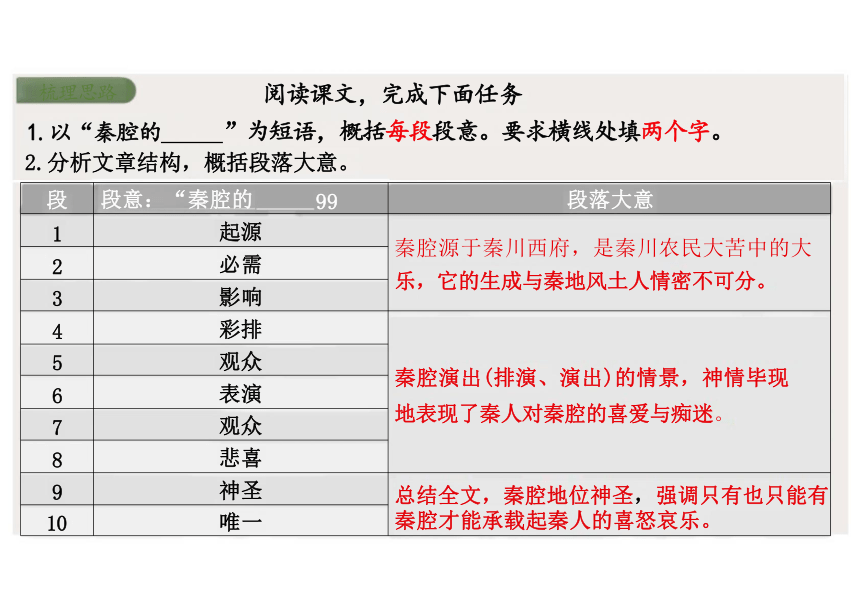

段 段意:“秦腔的 99

段落大意

1 起源

秦腔源于秦川西府,是秦川农民大苦中的大

乐,它的生成与秦地风土人情密不可分。

2 必需

3 影响

4 彩排

秦腔演出(排演、演出)的情景,神情毕现 地表现了秦人对秦腔的喜爱与痴迷。

5 观众

6 表演

7 观众

8 悲喜

9 神圣

总结全文,秦腔地位神圣,强调只有也只能有 秦腔才能承载起秦人的喜怒哀乐。

10 唯一

梳理思路 阅读课文,完成下面任务

1.以“秦腔的 ”为短语,概括每段段意。要求横线处填两个字。 2.分析文章结构,概括段落大意。

● 1.俗话说:一方水土养育一方人。我们也可以这么说:一方水土养育了一方的文化。那么,

作者笔下的秦人对秦腔有怎样的情感 为什么

明确

(1)①农民是世上最劳苦的人,秦腔是他们大苦中的大乐。

②秦腔与他们,要和“西凤”白酒、长线辣子、大叶烟卷、牛肉泡馍一样成为生命 的五大要素。

③有了秦腔,生活便有了乐趣。

(2)因为秦腔承载了秦人的喜怒哀乐,所以,秦人对秦腔的热爱已经到了无以复加的地 步。因此,我们可以用“痴迷”二字来加以概括。

●通读 ·深入品读,综合赏析

(原文)“唱秦腔成了做人最体面的事,任

何一下乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的 可能,大凡有出息的,是个人才的,哪一个何曾 未登过台,起码不能吼一阵乱弹呢!”

成因1:秦腔是秦人衡量人才的标准。

1、速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“农民是世上最劳苦的人,尤其是 在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋 在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐,当老牛 木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁 沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节 节的困乏便一尽儿涤荡净了。”

成因2:秦腔是秦人大苦生活中的大

乐。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“有了秦腔,生活便有了乐趣,高 兴了,唱‘快板’,高兴得像被烈性炸药爆炸了 一样,要把整个身心粉碎在天空!痛苦了,唱

‘慢板’,揪心裂肠的唱腔却表现了多么有情有 味的美来,美给了别人的享受,美也熨平了自己 心中愁苦的皱纹。”

成因3:秦腔是秦人表达自我的抒情渠道。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“他们有的是吃不完的粮食,他们 缺的是高超的艺术享受,他们教育自己的子女, 不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人 的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”

成因4:秦腔是秦人的高超艺术享受。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“秦腔与他们,要和“西凤”白酒, 长线辣子,大叶卷烟,牛肉泡馍一样成为生命的五 大要素。若与那些年长的农民聊起来,他们想象的 伟大的共产主义生活,首先便是这五大要素。”

成因5:秦腔是秦人生活中的必要因素。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

抒情渠道

大苦大乐

艺术享受

人才标准

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

承载了喜怒哀乐,满足了精神需求,成为了生命必需。

生活要素

■L

小组合作阅读文章4—9段,概括段意,并根据课文内容,分别推荐一个体现秦地

人对秦腔痴迷的场景,赏读画面的内容细节。

戏 位 神 圣

观 戏 悲 喜

老 小 享 戏

迷情看戏

热情盼戏

激情排戏

秦人自导、自演、自观、自评秦腔的痴醉迷狂。

2.阅读文章4-9段,概括段意。

3.赏读画面内容细节

(1) “激情排戏”

赏析要点

文本依据

丰富的动作描写

吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古 寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。

秦川风俗人伦有序与秦腔舞 台人人平等形成对比

按秦川的风俗:父和子不能不有其序……一到台上,秦腔面前人 人平等,兄可以拜弟媳为帅为将……

冬夏排演环境之恶劣与秦人 或排演或围观的高涨热情形 成对比

寺庙里有窗无扇……夏天蚊虫飞来……一声唱腔一声咳嗽。冬天 里四面透风……一出场一脸正经……排演到什么时候,什么时候 都有观众 ……

从“叫倒好”到“连声讨 好”,甚至煨夜餐给演员的 转变

……窗外就哇地一声叫倒好……倒要连声讨好:翻得好!……跑 回来偷拿了红薯、土豆……赚得进屋里有一个安全位置。

排演至深夜结束,场面热闹 仍旧不熄

排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯 腰踢腿,学那一招一式。

排戏无论艰苦,围观乐此不疲

2.赏读画面内容细节

(2) “热情盼戏”

赏析要点

文本依据

上演频率高

一年十二个月……月月有节,三月一会,那戏必是上演的。

硬件设备好

戏台是全村人的共同的事业……村子富不富,就比这戏台阔不阔。

宏大的场面描写

台下坐的、站的人头攒拥……似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开…… 台下就乱了……一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起……

比喻的手法

人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一 会儿倒西, 一会儿倒东,

用文字表现声音

长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打……只说就要出场了,却又叮叮咣咣 不停……喊声,骂声,哭声一片 ……

点面结合

……立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来……此时便拿了枝条儿,哪里人挤,

哪里打去 ……

观众引颈期待,场面热闹非凡

(3) “迷情观戏”

赏析要点

文本依据

巧妙留白

大幕拉开,角色出场。但不管男的女的,出来偏不面对观众, 一律背身掩面,

正面描写

女的就碎步后移,水上漂一样……是男的就摇那帽翎, 一会双摇, 一会单摇, 一边上下飞闪, 一边纹丝不动……等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声 高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过……

侧面描写

全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。 如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下

去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘

站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。

演员技艺精妙,观众入戏动情

2.赏读画面内容细节

形式:

(1)“点”式格式:“点”是指对单个人或

物进行描写的小片断。由对若干个“点”的描 写,组合成一个完整的场面。

(2)“面”式格式:既可以是对整个场面中

的人进行全面描写,也可以是对场面中的人物 进行分类描写。

(3)“点面结合”式:可以由点到面,也可

以由面到点,或者点面交错。

概念:

一个特定的时间与地点内一个 或多个人物活动情况的描写,往往 是叙述、描写、抒情等表述方法的 综合运用,是自然景色、社会环境、 人物活动等描写对象的集中表现。

贾平凹青睐于宏大的场面描写,曾言:“我羡慕那种横空排浪式的 汪洋场面……情绪有了声响,幻想有了色彩。”

知识拓展——场面描写

2.赏读画面内容细节

“老小享戏”

赏析要点

文本依据

不受季节、气候 影响的看戏兴致

如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝 里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪,冰雹,暴雨,台下的 人是不肯撤场的。

用两类特殊观众 侧面烘托看戏兴 致

最可贵的是 那些老一辈的秦腔迷……“听了秦腔,肉酒不 香”,他们是体会得最深。那些大一点的,脾性野一点的孩 子,却占领了戏场周围所有的高空……更有一些爬在了场边 的麦秸积上 ……

冬夏兴致不减,老幼各得其乐

(5) “观戏悲喜”

赏析要点

文本依据

悲与喜的兼顾

……这是喜中之悲一例。据说还有一例……但是,以秦腔引喜的事却不计其 数。

典型画面生动 描绘

……后来终于出来,是个国民党的伪兵,还持枪未走到中台,扮游击队长的 演员挥枪一指,“叭”地一声,那伪兵就倒地而死,爬着钻进了后幕。那女 子当下哼一声,闭了嘴……他眼盯着台上,手在下边剥花生,然后一颗一颗 扬手喂到孙孙嘴里,但喂着喂着,竟将一颗塞进孙孙鼻孔,吐不出,咽不下, 口鼻出血,连夜送到医院动手术……他掀掀这块石头,踢踢那堆尘土,少不 了要捡到一角两角甚至三元四元钱币来……而馋嘴的孩子们有的则夜里趁各 家锁门之机,去地里摘那香瓜来吃,去谁家院里将桃杏装在背心兜里回来分

红。

2.赏读画面内容细节

2.赏读画面内容细节

(6) “戏位神圣”

赏析要点

文本依据

侧面烘托对 秦腔的喜爱

……他们最高级的接待是陪着看一场秦腔……他们一生最崇敬的只有两种人: 一

是国家领导人, 一是当地的秦腔名角……每每村里过红白丧喜之事,那必是要包

一台秦腔的,生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀……

典型画面生 动描绘

……他们就会要合家唱一会乱弹,你只能点头称好,不能耻笑,甚至不能有一点

不入神的表示……只要发现了名角的父母,去商店买油是不必排队的,进饭馆吃

饭是会有座位的,就是在半路上挡车,只要喊一声:我是某某的什么,司机也便

要嘎地停车但是,谁要侮辱一下秦腔,他们要争死争活地和你论理,以至大打出

手,永远使你记住教训 ……

戏外浓浓人情,尽显崇高地位

●通读 ·深入品读,综合赏析

● 3.《秦腔》这篇文章是不是仅仅给我们介绍了一个地方剧种 还有其他的思想内涵吗

明确 《秦腔》是一篇浑厚深重的文化散文,其中不仅濡染了秦地的民情风俗,而且传 神地展现了秦地百姓的精神风骨。《秦腔》不但绘形绘色地写出了一个地方剧种的特点, 更重要的是通过对秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情的描绘,展现了他们热情蓬勃 的生命力。作者生于斯长于斯,对故土的热爱使得作者在描述中更多地凸显了黄土地人 民的人情美,而滤掉了其中可能存在的愚昧与丑陋。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老 百姓生生不息的命运之声。

拓展思考

问题:作者为什么说秦腔是“苦味”的

明确 ①秦腔的演唱特点是粗粝、嘶哑、高亢、铿锵,撕心裂肺;②剧情基本都是悲剧,渲 染悲怆的情绪;③秦腔表达的是秦人忍辱负重的生活。

学习目标

◆1.了解贾平凹的生平及其文学成就,了解秦腔。

◆2.品味文章的语言,学习语言表达技巧。

◆3.体会作者在场面细节描写上的出神入化。

◆4.品读作者所传达出的秦腔与人民的血肉联系,感悟厚重的文化意蕴。

1 · 基础夯实

●文本常识积累 · 了解作者

贾平凹,原名贾平娃,陕西丹凤人,1952年出生。于西北大 学中文系毕业,曾从事过几年文学编辑工作,现为西安市文联专 职作家、《长安》文学月刊编辑。1982年后从事专业创作。任中 国作家协会理事、作协陕西分会副主席等职。长篇小说有《商州》 《州河》《浮躁》《废都》《白夜》,自传体长篇《我是农民》 等。散文集有《月迹》《心迹》《爱的踪迹》《贾平凹散文自选 集》等。他的《腊月 ·正月》获中国作协第3届全国优秀中篇小说奖, 《满月儿》获1978年全国优秀短篇小说奖。

贾平凹是我国当代文坛屈指可数的文学奇才,被誉为“鬼才”。 他是当代中国一位最具叛逆性、创造精神和广泛影响的作家,也是 当代中国可以进入世界文学史册的为数不多的著名文学家之一。

(光明网评)

作者荣誉

第五届长篇小说年度金榜(2020)《暂坐》(得票第一) 2012第二届朱自清散文奖2011施耐庵文学奖《古炉》 2008第七届茅盾文学奖《秦腔》(小说)

2006世界华文长篇小说奖

2005第三届鲁迅文学奖《贾平凹长篇散文精选》

1997法国费米娜外国文学奖《废都》

1989全国优秀散文奖 《爱的踪迹》

1987美国美孚飞马文学奖 《浮躁》

1984中国作协第三届全国优秀中篇小说奖《腊月 ·正月》 1978全国优秀短篇小说奖 《满月儿》

贾平凹小说描写新时期的西北农村,特别是改革

开放后的变革,视野开阔,具有丰富的当代中国社会 文化心理内涵,富于地域风土特色,格调清新隽永。

贾平凹的散文无论是在思想意蕴、文化趣味上还是在 语言表达上,都倾向于吸取中国文学传统因素,崇尚 简单古朴的风趣和静虚境界的营造。

文本常识积累 · 了解作者

●

●文本常识积累 · 创作背景

此文创作于1983年。秦腔是一种广泛流行于陕西及 西北地区的传统戏曲艺术形式。在西北这块土地上,秦腔 已经和“西凤”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍— 样,成为人民生命的五大要素。八百里秦川的劳作农民只 有也只能有这秦腔使他们喜怒哀乐。作者对秦腔和秦川之 地人民生活都饱含热爱,创作了不少具有浓郁陕西地方特 色的散文,此文即是其一。

●文本常识积累 · 创作背景

本文创作于1983年。对于贾平凹,秦腔是门艺术。他 对秦腔钟情是从很小的时候就在心里有了熏陶。三岁记事, 他就骑在大伯的脖子上看戏,六岁懂事,自己趴到台角上, 听那花旦青旦唱悲戚戚的调子,不觉得就泪流满面,常常挨 了舞台监督的脚踹还不动弹。正月十五,三月三,端午中秋 寒食节,是秦腔牵着他由春而夏而秋而冬。

从秦腔里,他知道了奸臣害忠良,知道了小姐思相公, 知道了杨家将的英武,知道了白娘子祝英台的痴情,秦腔故 事是他道德启蒙的第一课,也在他感慨世事时引用得最多。

读准字音

泾阳(jīng) 田埂(gěng) 冗长(rǒng) 煨熟(wēi)

偌大( ruò) 麦秸(jiē ) 喊喊喳喳( qī chā)

解释词语

● ①喷薄:形容水涌起或太阳上升的样子。

● ②不偏不倚:指不偏袒任何一方,保持公正或中立。也形容不偏不歪,正中目标。

● ③天翻地覆:形容变化极大或闹得很凶。

● ④不计其数:无法计算数目,形容极多。

2 · 研读文本

段 段意:“秦腔的 99

段落大意

1 起源

秦腔源于秦川西府,是秦川农民大苦中的大

乐,它的生成与秦地风土人情密不可分。

2 必需

3 影响

4 彩排

秦腔演出(排演、演出)的情景,神情毕现 地表现了秦人对秦腔的喜爱与痴迷。

5 观众

6 表演

7 观众

8 悲喜

9 神圣

总结全文,秦腔地位神圣,强调只有也只能有 秦腔才能承载起秦人的喜怒哀乐。

10 唯一

梳理思路 阅读课文,完成下面任务

1.以“秦腔的 ”为短语,概括每段段意。要求横线处填两个字。 2.分析文章结构,概括段落大意。

● 1.俗话说:一方水土养育一方人。我们也可以这么说:一方水土养育了一方的文化。那么,

作者笔下的秦人对秦腔有怎样的情感 为什么

明确

(1)①农民是世上最劳苦的人,秦腔是他们大苦中的大乐。

②秦腔与他们,要和“西凤”白酒、长线辣子、大叶烟卷、牛肉泡馍一样成为生命 的五大要素。

③有了秦腔,生活便有了乐趣。

(2)因为秦腔承载了秦人的喜怒哀乐,所以,秦人对秦腔的热爱已经到了无以复加的地 步。因此,我们可以用“痴迷”二字来加以概括。

●通读 ·深入品读,综合赏析

(原文)“唱秦腔成了做人最体面的事,任

何一下乡下男女,只有唱秦腔,才有出人头地的 可能,大凡有出息的,是个人才的,哪一个何曾 未登过台,起码不能吼一阵乱弹呢!”

成因1:秦腔是秦人衡量人才的标准。

1、速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“农民是世上最劳苦的人,尤其是 在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋 在黄土堆下;秦腔是他们大苦中的大乐,当老牛 木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁 沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节 节的困乏便一尽儿涤荡净了。”

成因2:秦腔是秦人大苦生活中的大

乐。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“有了秦腔,生活便有了乐趣,高 兴了,唱‘快板’,高兴得像被烈性炸药爆炸了 一样,要把整个身心粉碎在天空!痛苦了,唱

‘慢板’,揪心裂肠的唱腔却表现了多么有情有 味的美来,美给了别人的享受,美也熨平了自己 心中愁苦的皱纹。”

成因3:秦腔是秦人表达自我的抒情渠道。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“他们有的是吃不完的粮食,他们 缺的是高超的艺术享受,他们教育自己的子女, 不会是那些文豪们讲的,幼年不是祖母讲着动人 的迷丽的童话,而是一字一板传授着秦腔。”

成因4:秦腔是秦人的高超艺术享受。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

(原文)“秦腔与他们,要和“西凤”白酒, 长线辣子,大叶卷烟,牛肉泡馍一样成为生命的五 大要素。若与那些年长的农民聊起来,他们想象的 伟大的共产主义生活,首先便是这五大要素。”

成因5:秦腔是秦人生活中的必要因素。

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

抒情渠道

大苦大乐

艺术享受

人才标准

·速读文章第1、2段,尝试用文中的话解释为什么秦人如此痴迷秦腔

承载了喜怒哀乐,满足了精神需求,成为了生命必需。

生活要素

■L

小组合作阅读文章4—9段,概括段意,并根据课文内容,分别推荐一个体现秦地

人对秦腔痴迷的场景,赏读画面的内容细节。

戏 位 神 圣

观 戏 悲 喜

老 小 享 戏

迷情看戏

热情盼戏

激情排戏

秦人自导、自演、自观、自评秦腔的痴醉迷狂。

2.阅读文章4-9段,概括段意。

3.赏读画面内容细节

(1) “激情排戏”

赏析要点

文本依据

丰富的动作描写

吹,拉,弹,奏,翻,打,念,唱,提袍甩袖,吹胡瞪眼,古 寺庙成了古今真乐府,天地大梨园。

秦川风俗人伦有序与秦腔舞 台人人平等形成对比

按秦川的风俗:父和子不能不有其序……一到台上,秦腔面前人 人平等,兄可以拜弟媳为帅为将……

冬夏排演环境之恶劣与秦人 或排演或围观的高涨热情形 成对比

寺庙里有窗无扇……夏天蚊虫飞来……一声唱腔一声咳嗽。冬天 里四面透风……一出场一脸正经……排演到什么时候,什么时候 都有观众 ……

从“叫倒好”到“连声讨 好”,甚至煨夜餐给演员的 转变

……窗外就哇地一声叫倒好……倒要连声讨好:翻得好!……跑 回来偷拿了红薯、土豆……赚得进屋里有一个安全位置。

排演至深夜结束,场面热闹 仍旧不熄

排演到三更鸡叫,月儿偏西,演员们散了,孩子们还围了火堆弯 腰踢腿,学那一招一式。

排戏无论艰苦,围观乐此不疲

2.赏读画面内容细节

(2) “热情盼戏”

赏析要点

文本依据

上演频率高

一年十二个月……月月有节,三月一会,那戏必是上演的。

硬件设备好

戏台是全村人的共同的事业……村子富不富,就比这戏台阔不阔。

宏大的场面描写

台下坐的、站的人头攒拥……似乎整个世界要天翻地覆了。各类小吃趁机摆开…… 台下就乱了……一时四边向里挤,里边向外扛,人的旋涡涌起……

比喻的手法

人的旋涡涌起,如四月的麦田起风,根儿不动,头身一 会儿倒西, 一会儿倒东,

用文字表现声音

长一声短一声叫卖不绝。锣鼓还在一声儿敲打……只说就要出场了,却又叮叮咣咣 不停……喊声,骂声,哭声一片 ……

点面结合

……立即就跳出一个两个所谓“二干子”人物来……此时便拿了枝条儿,哪里人挤,

哪里打去 ……

观众引颈期待,场面热闹非凡

(3) “迷情观戏”

赏析要点

文本依据

巧妙留白

大幕拉开,角色出场。但不管男的女的,出来偏不面对观众, 一律背身掩面,

正面描写

女的就碎步后移,水上漂一样……是男的就摇那帽翎, 一会双摇, 一会单摇, 一边上下飞闪, 一边纹丝不动……等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声 高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过……

侧面描写

全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。 如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下

去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘

站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。

演员技艺精妙,观众入戏动情

2.赏读画面内容细节

形式:

(1)“点”式格式:“点”是指对单个人或

物进行描写的小片断。由对若干个“点”的描 写,组合成一个完整的场面。

(2)“面”式格式:既可以是对整个场面中

的人进行全面描写,也可以是对场面中的人物 进行分类描写。

(3)“点面结合”式:可以由点到面,也可

以由面到点,或者点面交错。

概念:

一个特定的时间与地点内一个 或多个人物活动情况的描写,往往 是叙述、描写、抒情等表述方法的 综合运用,是自然景色、社会环境、 人物活动等描写对象的集中表现。

贾平凹青睐于宏大的场面描写,曾言:“我羡慕那种横空排浪式的 汪洋场面……情绪有了声响,幻想有了色彩。”

知识拓展——场面描写

2.赏读画面内容细节

“老小享戏”

赏析要点

文本依据

不受季节、气候 影响的看戏兴致

如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝 里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪,冰雹,暴雨,台下的 人是不肯撤场的。

用两类特殊观众 侧面烘托看戏兴 致

最可贵的是 那些老一辈的秦腔迷……“听了秦腔,肉酒不 香”,他们是体会得最深。那些大一点的,脾性野一点的孩 子,却占领了戏场周围所有的高空……更有一些爬在了场边 的麦秸积上 ……

冬夏兴致不减,老幼各得其乐

(5) “观戏悲喜”

赏析要点

文本依据

悲与喜的兼顾

……这是喜中之悲一例。据说还有一例……但是,以秦腔引喜的事却不计其 数。

典型画面生动 描绘

……后来终于出来,是个国民党的伪兵,还持枪未走到中台,扮游击队长的 演员挥枪一指,“叭”地一声,那伪兵就倒地而死,爬着钻进了后幕。那女 子当下哼一声,闭了嘴……他眼盯着台上,手在下边剥花生,然后一颗一颗 扬手喂到孙孙嘴里,但喂着喂着,竟将一颗塞进孙孙鼻孔,吐不出,咽不下, 口鼻出血,连夜送到医院动手术……他掀掀这块石头,踢踢那堆尘土,少不 了要捡到一角两角甚至三元四元钱币来……而馋嘴的孩子们有的则夜里趁各 家锁门之机,去地里摘那香瓜来吃,去谁家院里将桃杏装在背心兜里回来分

红。

2.赏读画面内容细节

2.赏读画面内容细节

(6) “戏位神圣”

赏析要点

文本依据

侧面烘托对 秦腔的喜爱

……他们最高级的接待是陪着看一场秦腔……他们一生最崇敬的只有两种人: 一

是国家领导人, 一是当地的秦腔名角……每每村里过红白丧喜之事,那必是要包

一台秦腔的,生儿以秦腔迎接,送葬以秦腔致哀……

典型画面生 动描绘

……他们就会要合家唱一会乱弹,你只能点头称好,不能耻笑,甚至不能有一点

不入神的表示……只要发现了名角的父母,去商店买油是不必排队的,进饭馆吃

饭是会有座位的,就是在半路上挡车,只要喊一声:我是某某的什么,司机也便

要嘎地停车但是,谁要侮辱一下秦腔,他们要争死争活地和你论理,以至大打出

手,永远使你记住教训 ……

戏外浓浓人情,尽显崇高地位

●通读 ·深入品读,综合赏析

● 3.《秦腔》这篇文章是不是仅仅给我们介绍了一个地方剧种 还有其他的思想内涵吗

明确 《秦腔》是一篇浑厚深重的文化散文,其中不仅濡染了秦地的民情风俗,而且传 神地展现了秦地百姓的精神风骨。《秦腔》不但绘形绘色地写出了一个地方剧种的特点, 更重要的是通过对秦川大地上人们的喜怒哀乐等风土人情的描绘,展现了他们热情蓬勃 的生命力。作者生于斯长于斯,对故土的热爱使得作者在描述中更多地凸显了黄土地人 民的人情美,而滤掉了其中可能存在的愚昧与丑陋。在贾平凹笔下,秦腔是黄土地与老 百姓生生不息的命运之声。

拓展思考

问题:作者为什么说秦腔是“苦味”的

明确 ①秦腔的演唱特点是粗粝、嘶哑、高亢、铿锵,撕心裂肺;②剧情基本都是悲剧,渲 染悲怆的情绪;③秦腔表达的是秦人忍辱负重的生活。