人教统编2024年版七年级历史上册第5课 动荡变化中的春秋时期 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教统编2024年版七年级历史上册第5课 动荡变化中的春秋时期 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-21 22:14:27 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

新课标新教材 第二单元夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

进入春秋战国后,各诸侯国之问的争斗日益激烈,周天子的统治权威衰落,整个社会处于剧烈动荡与变革中。诸侯争霸、大国兼并、经济发展、制度变革和思想学术繁荣,是这一时期的主要特征。

单元导言

王朝的更替和向封建社会的过渡第二单元夏商周时期:奴隶制

第4课 夏商西周王朝的更替

第5课 动荡变化中的春秋时期

第6课 战国时期的社会变革

第7课 百家争鸣

第8课 先秦时期的科技与文化

新课标新教材 第二单元夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

新课导入

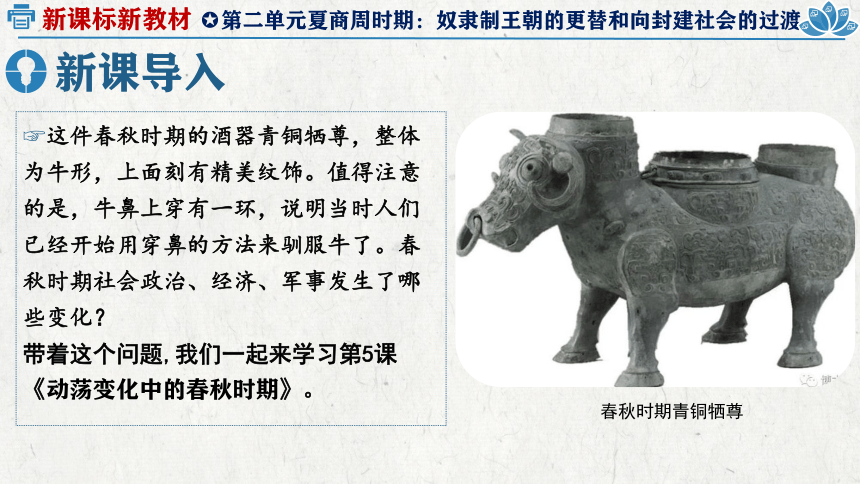

这件春秋时期的酒器青铜牺尊,整体为牛形,上面刻有精美纹饰。值得注意的是,牛鼻上穿有一环,说明当时人们已经开始用穿鼻的方法来驯服牛了。春秋时期社会政治、经济、军事发生了哪些变化?

带着这个问题,我们一起来学习第5课《动荡变化中的春秋时期》。

春秋时期青铜牺尊

新课标新教材 第二单元夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第5课

动荡变化中的春秋时期

2022版课程标准:

通过了解这春秋时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成

CONTENTS

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

1.了解春秋时期农业、手工业、商业的发展概况,分析春秋时期经济发展的原因。(唯物史观)

2.通过周王室衰微和诸侯崛起的史实,知道春秋时期社会动荡的特征,理解发展与变革的关系。(历史解释、唯物史观)

3.识记春秋时期先后称霸的诸侯霸主,掌握诸侯争霸的影响,认识争霸战争的利弊。(历史解释、唯物史观)

教学重点:春秋时期的经济发展;诸侯争霸。

教学难点:诸侯争霸的实质及其历史作用。

教学目标

一.王室衰微

二.诸侯争霸

三.春秋时期的经济发展

PART 01

王室衰微

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

一

王室衰微

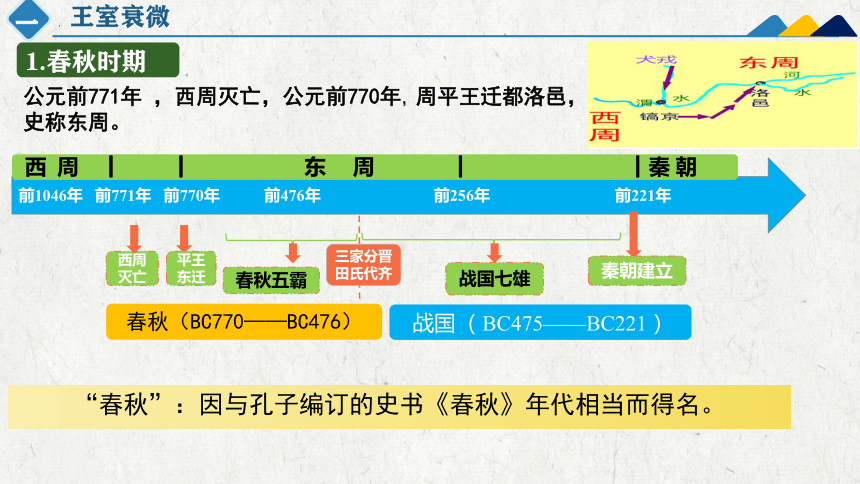

1.春秋时期

“春秋”:因与孔子编订的史书《春秋》年代相当而得名。

公元前771年 ,西周灭亡,公元前770年,周平王迁都洛邑,史称东周。

春秋(BC770——BC476)

战国 (BC475——BC221)

前1046年 前771年 前770年 前476年 前256年 前221年

西周灭亡

春秋五霸

三家分晋

田氏代齐

秦朝建立

战国七雄

平王东迁

西 周 ┃ ┃ 东 周 ┃ ┃秦 朝

一

王室衰微

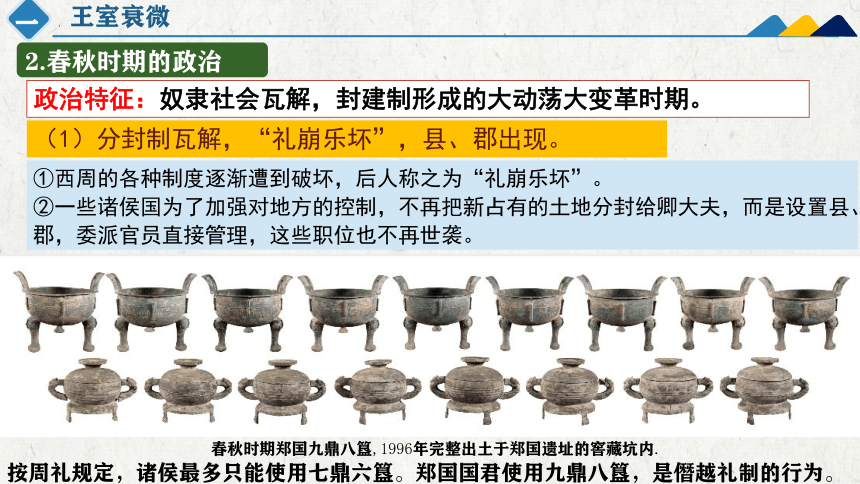

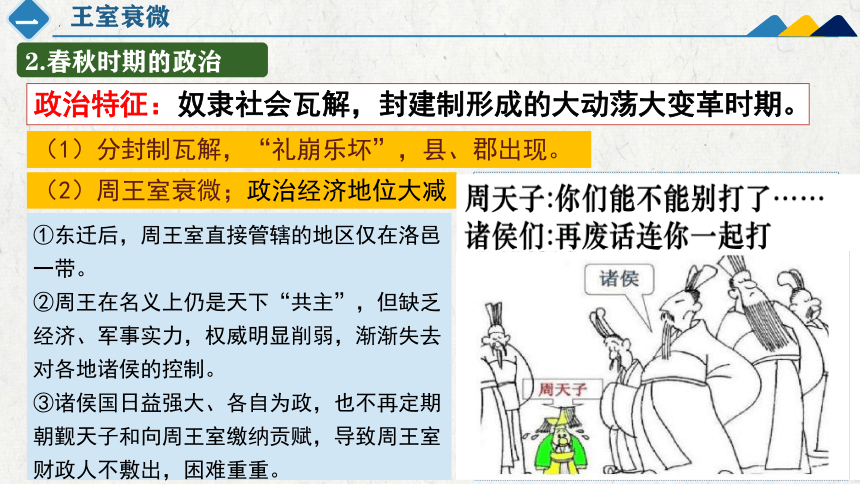

2.春秋时期的政治

政治特征:奴隶社会瓦解,封建制形成的大动荡大变革时期。

①西周的各种制度逐渐遭到破坏,后人称之为“礼崩乐坏”。

②一些诸侯国为了加强对地方的控制,不再把新占有的土地分封给卿大夫,而是设置县、郡,委派官员直接管理,这些职位也不再世袭。

(1)分封制瓦解,“礼崩乐坏”,县、郡出现。

春秋时期郑国九鼎八簋,1996年完整出土于郑国遗址的窖藏坑内.

按周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。郑国国君使用九鼎八簋,是僭越礼制的行为。

一

王室衰微

2.春秋时期的政治

政治特征:奴隶社会瓦解,封建制形成的大动荡大变革时期。

①东迁后,周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带。

②周王在名义上仍是天下“共主”,但缺乏经济、军事实力,权威明显削弱,渐渐失去对各地诸侯的控制。

③诸侯国日益强大、各自为政,也不再定期朝觐天子和向周王室缴纳贡赋,导致周王室财政人不敷出,困难重重。

(1)分封制瓦解,“礼崩乐坏”,县、郡出现。

(2)周王室衰微;政治经济地位大减

材料一:天子适诸候曰巡狩,诸候朝于天子曰述职。……一不朝,则贬其爵;再不朝,同削其地;三不朝,则六移之。——《孟子·告子》

材料二:(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。——摘自《左传》

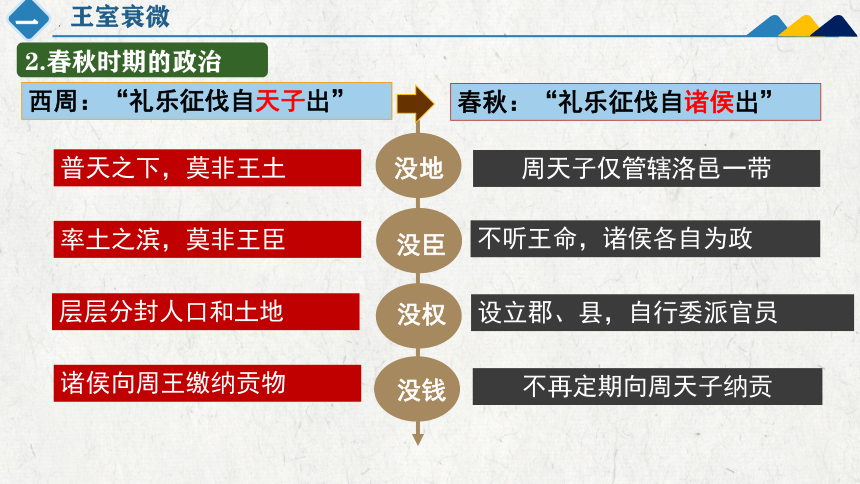

西周:礼乐征伐自天子出

春秋:礼乐征伐自诸侯出

西周:“礼乐征伐自天子出”

春秋:“礼乐征伐自诸侯出”

普天之下,莫非王土

率土之滨,莫非王臣

层层分封人口和土地

诸侯向周王缴纳贡物

周天子仅管辖洛邑一带

不听王命,诸侯各自为政

设立郡、县,自行委派官员

不再定期向周天子纳贡

没地

没臣

没权

没钱

一

王室衰微

2.春秋时期的政治

一

王室衰微

2.春秋时期的政治

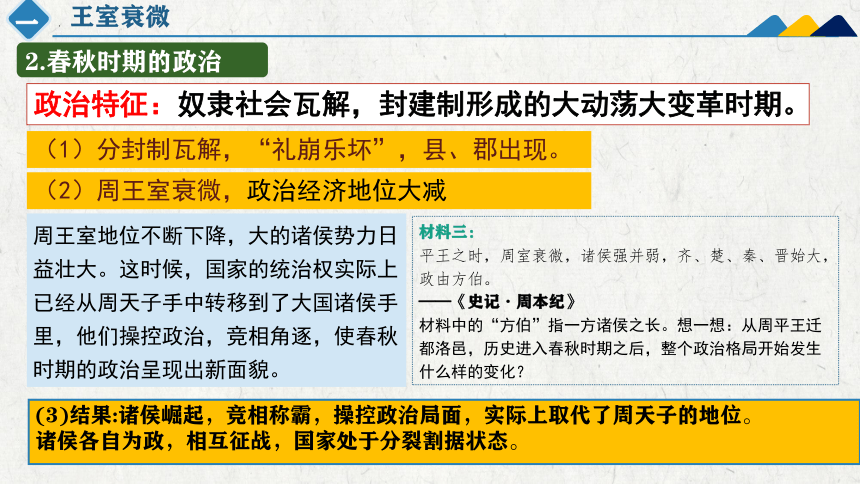

政治特征:奴隶社会瓦解,封建制形成的大动荡大变革时期。

(1)分封制瓦解,“礼崩乐坏”,县、郡出现。

材料三:

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

材料中的“方伯”指一方诸侯之长。想一想:从周平王迁都洛邑,历史进入春秋时期之后,整个政治格局开始发生什么样的变化?

(2)周王室衰微,政治经济地位大减

周王室地位不断下降,大的诸侯势力日益壮大。这时候,国家的统治权实际上已经从周天子手中转移到了大国诸侯手里,他们操控政治,竞相角逐,使春秋时期的政治呈现出新面貌。

(3)结果:诸侯崛起,竞相称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位。

诸侯各自为政,相互征战,国家处于分裂割据状态。

PART 02

诸侯争霸

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

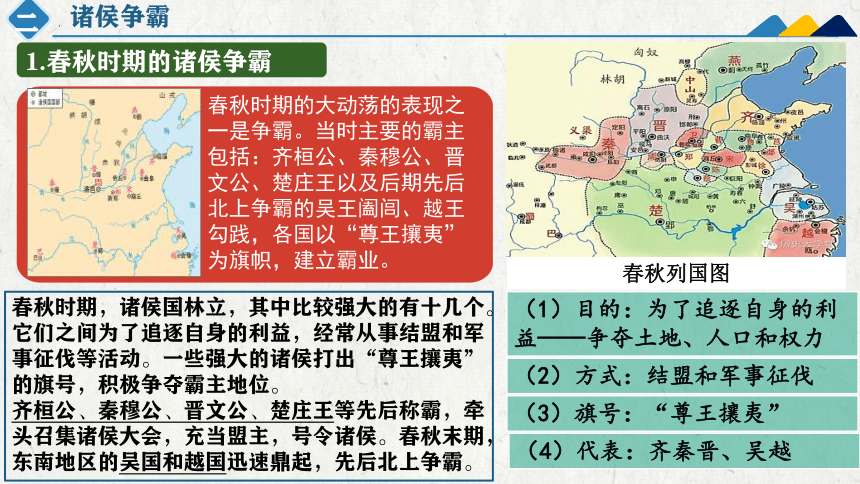

春秋列国图

二

诸侯争霸

1.春秋时期的诸侯争霸

(1)目的:为了追逐自身的利益——争夺土地、人口和权力

春秋时期的大动荡的表现之一是争霸。当时主要的霸主包括:齐桓公、秦穆公、晋文公、楚庄王以及后期先后北上争霸的吴王阖闾、越王勾践,各国以“尊王攘夷”为旗帜,建立霸业。

春秋时期,诸侯国林立,其中比较强大的有十几个。它们之间为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动。一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位。

齐桓公、秦穆公、晋文公、楚庄王等先后称霸,牵头召集诸侯大会,充当盟主,号令诸侯。春秋末期,东南地区的吴国和越国迅速鼎起,先后北上争霸。

(2)方式:结盟和军事征伐

(3)旗号:“尊王攘夷”

(4)代表:齐秦晋、吴越

二

诸侯争霸

2.诸侯争霸的代表

(1)春秋首霸——齐桓公

管仲原先辅佐公子纠,帮助他与公子小白争夺齐国国君的宝座。在争斗中,管仲用箭射中小白。小白假装身亡,趁机抢先归国即位,史称“齐桓公”。齐桓公任命管仲为相,主持国政。管仲不负重托,治国有方,辅佐齐桓公成就大业。齐桓公这种不计前嫌,唯才是举的做法,受到后人的称颂。

相关史事

(1)地理位置优越:齐国近海盛产鱼盐,是东方大国;

(2)唯才是举,任用管仲为相,改革内政、发展生产、训练军队,实力增强;

(3)提出“尊王攘夷”口号,获得政治上的优势。

二

诸侯争霸

2.诸侯争霸的代表

(2)晋楚争霸:公元前632年,晋军城濮之战中大败楚军,晋文公成为中原霸主。

晋

文

公

称

霸

城濮之战,退避三舍

楚

庄王称

霸

一鸣惊人

问鼎中原

(4)吴越争霸:春秋末年,长江下游的吴国和越国也加入了争霸战争。

(3)秦穆公称霸西戎:秦穆公三十七年(前623年),秦穆公向西发展,任用由余为谋士,逐渐灭掉戎人国家,受到周天子赏赐金鼓,继续攻打蜀国和关西(函谷关以西)的国家,开辟国土千里,被周襄王任命为"西方诸侯之伯",称霸西戎。

二

诸侯争霸

2.诸侯争霸的代表

春秋时期青铜戈

春秋时期铜胄

·读地图

1.了解春秋时期诸侯国的分布。

2.找到成为霸主的诸侯国所在位置。

二

诸侯争霸

3.诸侯争霸的影响

材料一: 春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯国几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害。 ——统编版《中国历史》 七年级上册

从历史发展的总趋势看,争霸客观上加快了历史发展的进程。首先,争霸促进了中国的统一。春秋初期,黄淮江汉这一中心区域见于文献记载有140余国,及至春秋末,这一地区只剩下大小20余国。其次,争霸促进了华夏与所谓蛮夷戎狄之间的交融。最后,争霸促进了各国社会制度的改革。

——摘编自 沈长云《先秦史》

材料三:综观春秋大国争霸与中华民族发生的关系,可以指出两个方面:其一,各大国分别灭掉许多邻近的少数族部落方国,这些被灭国的少数族便与华夏族融合起来,扩大了华夏族的范围。其二,本来属于“四夷”的楚、秦、吴、越,在发展中接受华夏先进文化。 —张岂之《中国历史》

问题:根据材料分析归纳春秋诸侯争霸的影响。

·春秋时期的大国争霸,导致许多中小诸侯国覆灭,少数强大诸侯国的疆域不断扩展。

·春秋时期也是我国历史上民族关系发展的重要阶段。当时中原的“诸夏”与周边的“戎”“狄”“蛮”“夷”等长期交往,为民族交融创造了契机。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。

春秋时期,晋国常与周边戎狄等族发生冲突。为了消除边患,晋国大臣魏绛向国君提出“和戎”主张。他指出,与戎狄和好会有多方面的利益:可以购买戎狄的土地,发展贸易;边疆地区人民安居乐业,利于农业生产;能提升晋国在诸侯争霸中的威慑力;可以使军队得到休整,减少军备物资消耗。国君最终被说服,命魏绛与周边戎狄订立盟约,和睦相处。

相关史事

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同,各族同源共祖的观念滋生发展,有利于统一。

史料实证

民族大交融——华夏认同

华夏与蛮夷的分别,不在于种族,而在于文化。从春秋到战国在频繁往来和密切联系中,这些周边民族国家也产生了华夏认同观念。进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。

二

诸侯争霸

3.诸侯争霸的影响

PART 03

春秋时期的

经济发展

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

三

春秋时期的经济发展

1.总体情况

春秋时期,社会经济有很大发展。

2.农业的发展

尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件,粮食产量有了明显增长,人口也不断增多。

春秋时已经使用牛耕

春秋时已经使用铁农具

材料一:宗庙之牺,为畎亩之勤。(用于祭祀的牲口,现在用在田间劳作) ——《国语·晋语》

①铁质农具和牛耕的使用,是生产力提高的重要标志;

②促进了农业上的深耕细作(精耕细作);

③为开发山林、扩大耕地创造了条件;

④人类社会由青铜时代进入铁器时代;

三

春秋时期的经济发展

3.手工业、商业的发展

手工业的表现

春秋青铜器莲鹤方壶

商业的表现

春秋时期的漆器

春秋铁农具

春秋战国时期的货币

·与此同时,手工业的规模不断扩大,分工更加细致,铸铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业和漆器制作等都有所发展。

·产品的增加,使城市中的商业活动逐渐活跃起来,各诸侯国统治者对经济活动提供一定的鼓励和保护,金属货币在当时也得到了较为广泛的使用。

勾践剑(左)与夫差矛(右)

图中的剑和矛分别镌刻有“勾践“和“夫差”等字样,上面布满精美的菱形花纹,反映出高超的铸造工艺。

三

春秋时期的经济发展

3.手工业、商业的发展

《国语·齐语》中提到:“美金以铸剑戟,试诸狗马;恶金以铸锄、夷、斤、 (zhǔ),试诸壤土。”“美金”是指青铜,用来制作兵器;“恶金”是指铁金属,用来制作锄头等农具。这说明在春秋时期铁制农具已开始用于农业生产。

相关史事

·活动与探究

材料 孟子云“春秋无义战”。(注释:春秋时期的争霸战争是没有道义的战争。)——摘编自《孟子·尽心天》

观点:不同意。理由:春秋诸侯争霸虽然给百姓带来灾难,但也促进国家局部统一和民族融合。因此春秋诸侯争霸有利有弊,因此孟子说的“春秋无义战”是错的。

观点:同意。理由:春秋诸侯争霸给百姓和社会带来灾难,因此孟子说的“春秋无义战“是对的。

议一议:你是否同意孟子云“春秋无义战”。请结合所学简要说明理由。

·

活动与探究

第5课 动荡变化中的春秋时期

·

知识拓展

弭兵大会

春秋时期诸侯之间的争霸战争长期延续,使得各诸侯国耗费巨大,难以为继,因此都有了暂时休战、恢复元气的愿望。公元前546年宋国大夫向戌约集晋、楚、齐、秦、宋、鲁、郑、卫、曹、许、陈、邾、蔡、滕14国代表来到宋国都城商丘,召开规模盛大的弭兵大会。会议作出决定:以晋、楚为首,各国共同签订盟约,宣布停止战争。晋、楚两国互相妥协,分享霸权,成为诸侯列国的共同盟主。弭兵大会后,作为争霸中心的中原地区战争大大减少,在一定程度上带来了比较和平安宁的社会环境:有利于社会经济的恢复和发展。

<< 知识拓展 >>

第5课 动荡变化中的春秋时期

动荡变化中的春秋时期

春秋时期的

经济发展

农业:出现了铁制农具和牛耕

手工业:手工业规模扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业及漆器制作都有相当发展。

商业:商业活动十分活跃,金属货币越来越广泛流通。

王室

衰微

诸侯

争霸

春秋时期处于动荡状态,西周分封制逐步瓦解。

周平王东迁后,周王室的统治势力大减。

主要霸主:齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王。

影响:一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,加快国家统一;促进民族融合;给人民带来灾难,

春秋时期时代特点:王室衰微,诸侯争霸,国家分裂割据

课堂小结

第5课 动荡变化中的春秋时期

1.(2024·湖南长沙·三模)春秋时期,楚国往往把兼并得来的小国改建为县,也常把边地防守重镇改建为县。春秋末年以后,晋国又在比较荒凉的边地设郡,由此可见( )

A.春秋时期郡县体制不适应时代需求

B.郡县的出现与加强边防有关

C.战国时期各诸侯国普遍确立郡县制

D.楚国率先确立中央集权体制

B

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

2.(2024·四川泸州·中考真题)从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性的多民族国家。这表明( )

A.华夏认同观念得到发展

B.百家争鸣繁荣局面出现

C.诸侯国之间的矛盾消除

D.统一多民族封建国家建立

A

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

3.(2024·广东佛山·三模)春秋时期,曾宣称“我蛮夷也,不与中国之号谥”的楚国,到战国时期,明确宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳”。高阳者,黄帝之孙。上述变化表明( )

A.楚国成为春秋霸主

B.国家统一基础已奠定

C.华夏认同观念加强

D.封建制增强各国实力

C

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

4.一些影视作品往往反映了某个时代的历史特点,影视作品也是我们熟悉和掌握历史的途径之一,我们通过经典影视作品了解春秋时期的历史。

(1)影片所示的“春秋”时期属于哪个朝代?春秋时期有哪些诸侯先后成为中原霸主?春秋战国的纷争是西周哪一制度埋下的祸根?

(2)在电视剧《东周列国.春秋篇》中,东迁后的周平王,摄于郑国的威力,竟与郑庄公做了交换太子互为人质的荒唐交易。这种情况反映了什么问题?

(3)孟子说:“春秋无义战”,这句话来评价春秋时期的争霸战争是否恰当?为什么?

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

4.(1)东周。齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公。分封制

(2)周王室衰微,诸侯实力强大,不尊天子;分封制瓦解。

(3)孟子的说法太绝对了。

积极方面:因为争霸的需要,各诸侯国进行改革,发展生产,推动社会的发展与文化的进步,同时战争又促进了民族融合,使国家趋于统一。

消极方面:战争给人民带来课灾难,阻碍了生产力的发展,对社会起了破坏作用,延缓了历史的发展进程。

感谢您的观看

新课标新教材

第5课 动荡变化中的春秋时期

新课标新教材 第二单元夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

进入春秋战国后,各诸侯国之问的争斗日益激烈,周天子的统治权威衰落,整个社会处于剧烈动荡与变革中。诸侯争霸、大国兼并、经济发展、制度变革和思想学术繁荣,是这一时期的主要特征。

单元导言

王朝的更替和向封建社会的过渡第二单元夏商周时期:奴隶制

第4课 夏商西周王朝的更替

第5课 动荡变化中的春秋时期

第6课 战国时期的社会变革

第7课 百家争鸣

第8课 先秦时期的科技与文化

新课标新教材 第二单元夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

新课导入

这件春秋时期的酒器青铜牺尊,整体为牛形,上面刻有精美纹饰。值得注意的是,牛鼻上穿有一环,说明当时人们已经开始用穿鼻的方法来驯服牛了。春秋时期社会政治、经济、军事发生了哪些变化?

带着这个问题,我们一起来学习第5课《动荡变化中的春秋时期》。

春秋时期青铜牺尊

新课标新教材 第二单元夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第5课

动荡变化中的春秋时期

2022版课程标准:

通过了解这春秋时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成

CONTENTS

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

1.了解春秋时期农业、手工业、商业的发展概况,分析春秋时期经济发展的原因。(唯物史观)

2.通过周王室衰微和诸侯崛起的史实,知道春秋时期社会动荡的特征,理解发展与变革的关系。(历史解释、唯物史观)

3.识记春秋时期先后称霸的诸侯霸主,掌握诸侯争霸的影响,认识争霸战争的利弊。(历史解释、唯物史观)

教学重点:春秋时期的经济发展;诸侯争霸。

教学难点:诸侯争霸的实质及其历史作用。

教学目标

一.王室衰微

二.诸侯争霸

三.春秋时期的经济发展

PART 01

王室衰微

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

一

王室衰微

1.春秋时期

“春秋”:因与孔子编订的史书《春秋》年代相当而得名。

公元前771年 ,西周灭亡,公元前770年,周平王迁都洛邑,史称东周。

春秋(BC770——BC476)

战国 (BC475——BC221)

前1046年 前771年 前770年 前476年 前256年 前221年

西周灭亡

春秋五霸

三家分晋

田氏代齐

秦朝建立

战国七雄

平王东迁

西 周 ┃ ┃ 东 周 ┃ ┃秦 朝

一

王室衰微

2.春秋时期的政治

政治特征:奴隶社会瓦解,封建制形成的大动荡大变革时期。

①西周的各种制度逐渐遭到破坏,后人称之为“礼崩乐坏”。

②一些诸侯国为了加强对地方的控制,不再把新占有的土地分封给卿大夫,而是设置县、郡,委派官员直接管理,这些职位也不再世袭。

(1)分封制瓦解,“礼崩乐坏”,县、郡出现。

春秋时期郑国九鼎八簋,1996年完整出土于郑国遗址的窖藏坑内.

按周礼规定,诸侯最多只能使用七鼎六簋。郑国国君使用九鼎八簋,是僭越礼制的行为。

一

王室衰微

2.春秋时期的政治

政治特征:奴隶社会瓦解,封建制形成的大动荡大变革时期。

①东迁后,周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带。

②周王在名义上仍是天下“共主”,但缺乏经济、军事实力,权威明显削弱,渐渐失去对各地诸侯的控制。

③诸侯国日益强大、各自为政,也不再定期朝觐天子和向周王室缴纳贡赋,导致周王室财政人不敷出,困难重重。

(1)分封制瓦解,“礼崩乐坏”,县、郡出现。

(2)周王室衰微;政治经济地位大减

材料一:天子适诸候曰巡狩,诸候朝于天子曰述职。……一不朝,则贬其爵;再不朝,同削其地;三不朝,则六移之。——《孟子·告子》

材料二:(周)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸候伐郑,郑伯御之……(周)王卒大败,祝聃(郑庄公臣下)射(周)王中肩。——摘自《左传》

西周:礼乐征伐自天子出

春秋:礼乐征伐自诸侯出

西周:“礼乐征伐自天子出”

春秋:“礼乐征伐自诸侯出”

普天之下,莫非王土

率土之滨,莫非王臣

层层分封人口和土地

诸侯向周王缴纳贡物

周天子仅管辖洛邑一带

不听王命,诸侯各自为政

设立郡、县,自行委派官员

不再定期向周天子纳贡

没地

没臣

没权

没钱

一

王室衰微

2.春秋时期的政治

一

王室衰微

2.春秋时期的政治

政治特征:奴隶社会瓦解,封建制形成的大动荡大变革时期。

(1)分封制瓦解,“礼崩乐坏”,县、郡出现。

材料三:

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

材料中的“方伯”指一方诸侯之长。想一想:从周平王迁都洛邑,历史进入春秋时期之后,整个政治格局开始发生什么样的变化?

(2)周王室衰微,政治经济地位大减

周王室地位不断下降,大的诸侯势力日益壮大。这时候,国家的统治权实际上已经从周天子手中转移到了大国诸侯手里,他们操控政治,竞相角逐,使春秋时期的政治呈现出新面貌。

(3)结果:诸侯崛起,竞相称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位。

诸侯各自为政,相互征战,国家处于分裂割据状态。

PART 02

诸侯争霸

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

春秋列国图

二

诸侯争霸

1.春秋时期的诸侯争霸

(1)目的:为了追逐自身的利益——争夺土地、人口和权力

春秋时期的大动荡的表现之一是争霸。当时主要的霸主包括:齐桓公、秦穆公、晋文公、楚庄王以及后期先后北上争霸的吴王阖闾、越王勾践,各国以“尊王攘夷”为旗帜,建立霸业。

春秋时期,诸侯国林立,其中比较强大的有十几个。它们之间为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动。一些强大的诸侯打出“尊王攘夷”的旗号,积极争夺霸主地位。

齐桓公、秦穆公、晋文公、楚庄王等先后称霸,牵头召集诸侯大会,充当盟主,号令诸侯。春秋末期,东南地区的吴国和越国迅速鼎起,先后北上争霸。

(2)方式:结盟和军事征伐

(3)旗号:“尊王攘夷”

(4)代表:齐秦晋、吴越

二

诸侯争霸

2.诸侯争霸的代表

(1)春秋首霸——齐桓公

管仲原先辅佐公子纠,帮助他与公子小白争夺齐国国君的宝座。在争斗中,管仲用箭射中小白。小白假装身亡,趁机抢先归国即位,史称“齐桓公”。齐桓公任命管仲为相,主持国政。管仲不负重托,治国有方,辅佐齐桓公成就大业。齐桓公这种不计前嫌,唯才是举的做法,受到后人的称颂。

相关史事

(1)地理位置优越:齐国近海盛产鱼盐,是东方大国;

(2)唯才是举,任用管仲为相,改革内政、发展生产、训练军队,实力增强;

(3)提出“尊王攘夷”口号,获得政治上的优势。

二

诸侯争霸

2.诸侯争霸的代表

(2)晋楚争霸:公元前632年,晋军城濮之战中大败楚军,晋文公成为中原霸主。

晋

文

公

称

霸

城濮之战,退避三舍

楚

庄王称

霸

一鸣惊人

问鼎中原

(4)吴越争霸:春秋末年,长江下游的吴国和越国也加入了争霸战争。

(3)秦穆公称霸西戎:秦穆公三十七年(前623年),秦穆公向西发展,任用由余为谋士,逐渐灭掉戎人国家,受到周天子赏赐金鼓,继续攻打蜀国和关西(函谷关以西)的国家,开辟国土千里,被周襄王任命为"西方诸侯之伯",称霸西戎。

二

诸侯争霸

2.诸侯争霸的代表

春秋时期青铜戈

春秋时期铜胄

·读地图

1.了解春秋时期诸侯国的分布。

2.找到成为霸主的诸侯国所在位置。

二

诸侯争霸

3.诸侯争霸的影响

材料一: 春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯国几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害。 ——统编版《中国历史》 七年级上册

从历史发展的总趋势看,争霸客观上加快了历史发展的进程。首先,争霸促进了中国的统一。春秋初期,黄淮江汉这一中心区域见于文献记载有140余国,及至春秋末,这一地区只剩下大小20余国。其次,争霸促进了华夏与所谓蛮夷戎狄之间的交融。最后,争霸促进了各国社会制度的改革。

——摘编自 沈长云《先秦史》

材料三:综观春秋大国争霸与中华民族发生的关系,可以指出两个方面:其一,各大国分别灭掉许多邻近的少数族部落方国,这些被灭国的少数族便与华夏族融合起来,扩大了华夏族的范围。其二,本来属于“四夷”的楚、秦、吴、越,在发展中接受华夏先进文化。 —张岂之《中国历史》

问题:根据材料分析归纳春秋诸侯争霸的影响。

·春秋时期的大国争霸,导致许多中小诸侯国覆灭,少数强大诸侯国的疆域不断扩展。

·春秋时期也是我国历史上民族关系发展的重要阶段。当时中原的“诸夏”与周边的“戎”“狄”“蛮”“夷”等长期交往,为民族交融创造了契机。在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。

春秋时期,晋国常与周边戎狄等族发生冲突。为了消除边患,晋国大臣魏绛向国君提出“和戎”主张。他指出,与戎狄和好会有多方面的利益:可以购买戎狄的土地,发展贸易;边疆地区人民安居乐业,利于农业生产;能提升晋国在诸侯争霸中的威慑力;可以使军队得到休整,减少军备物资消耗。国君最终被说服,命魏绛与周边戎狄订立盟约,和睦相处。

相关史事

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同,各族同源共祖的观念滋生发展,有利于统一。

史料实证

民族大交融——华夏认同

华夏与蛮夷的分别,不在于种族,而在于文化。从春秋到战国在频繁往来和密切联系中,这些周边民族国家也产生了华夏认同观念。进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。

二

诸侯争霸

3.诸侯争霸的影响

PART 03

春秋时期的

经济发展

新课标新教材 第5课 动荡变化中的春秋时期

三

春秋时期的经济发展

1.总体情况

春秋时期,社会经济有很大发展。

2.农业的发展

尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕的出现,使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件,粮食产量有了明显增长,人口也不断增多。

春秋时已经使用牛耕

春秋时已经使用铁农具

材料一:宗庙之牺,为畎亩之勤。(用于祭祀的牲口,现在用在田间劳作) ——《国语·晋语》

①铁质农具和牛耕的使用,是生产力提高的重要标志;

②促进了农业上的深耕细作(精耕细作);

③为开发山林、扩大耕地创造了条件;

④人类社会由青铜时代进入铁器时代;

三

春秋时期的经济发展

3.手工业、商业的发展

手工业的表现

春秋青铜器莲鹤方壶

商业的表现

春秋时期的漆器

春秋铁农具

春秋战国时期的货币

·与此同时,手工业的规模不断扩大,分工更加细致,铸铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业和漆器制作等都有所发展。

·产品的增加,使城市中的商业活动逐渐活跃起来,各诸侯国统治者对经济活动提供一定的鼓励和保护,金属货币在当时也得到了较为广泛的使用。

勾践剑(左)与夫差矛(右)

图中的剑和矛分别镌刻有“勾践“和“夫差”等字样,上面布满精美的菱形花纹,反映出高超的铸造工艺。

三

春秋时期的经济发展

3.手工业、商业的发展

《国语·齐语》中提到:“美金以铸剑戟,试诸狗马;恶金以铸锄、夷、斤、 (zhǔ),试诸壤土。”“美金”是指青铜,用来制作兵器;“恶金”是指铁金属,用来制作锄头等农具。这说明在春秋时期铁制农具已开始用于农业生产。

相关史事

·活动与探究

材料 孟子云“春秋无义战”。(注释:春秋时期的争霸战争是没有道义的战争。)——摘编自《孟子·尽心天》

观点:不同意。理由:春秋诸侯争霸虽然给百姓带来灾难,但也促进国家局部统一和民族融合。因此春秋诸侯争霸有利有弊,因此孟子说的“春秋无义战”是错的。

观点:同意。理由:春秋诸侯争霸给百姓和社会带来灾难,因此孟子说的“春秋无义战“是对的。

议一议:你是否同意孟子云“春秋无义战”。请结合所学简要说明理由。

·

活动与探究

第5课 动荡变化中的春秋时期

·

知识拓展

弭兵大会

春秋时期诸侯之间的争霸战争长期延续,使得各诸侯国耗费巨大,难以为继,因此都有了暂时休战、恢复元气的愿望。公元前546年宋国大夫向戌约集晋、楚、齐、秦、宋、鲁、郑、卫、曹、许、陈、邾、蔡、滕14国代表来到宋国都城商丘,召开规模盛大的弭兵大会。会议作出决定:以晋、楚为首,各国共同签订盟约,宣布停止战争。晋、楚两国互相妥协,分享霸权,成为诸侯列国的共同盟主。弭兵大会后,作为争霸中心的中原地区战争大大减少,在一定程度上带来了比较和平安宁的社会环境:有利于社会经济的恢复和发展。

<< 知识拓展 >>

第5课 动荡变化中的春秋时期

动荡变化中的春秋时期

春秋时期的

经济发展

农业:出现了铁制农具和牛耕

手工业:手工业规模扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业及漆器制作都有相当发展。

商业:商业活动十分活跃,金属货币越来越广泛流通。

王室

衰微

诸侯

争霸

春秋时期处于动荡状态,西周分封制逐步瓦解。

周平王东迁后,周王室的统治势力大减。

主要霸主:齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王。

影响:一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,加快国家统一;促进民族融合;给人民带来灾难,

春秋时期时代特点:王室衰微,诸侯争霸,国家分裂割据

课堂小结

第5课 动荡变化中的春秋时期

1.(2024·湖南长沙·三模)春秋时期,楚国往往把兼并得来的小国改建为县,也常把边地防守重镇改建为县。春秋末年以后,晋国又在比较荒凉的边地设郡,由此可见( )

A.春秋时期郡县体制不适应时代需求

B.郡县的出现与加强边防有关

C.战国时期各诸侯国普遍确立郡县制

D.楚国率先确立中央集权体制

B

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

2.(2024·四川泸州·中考真题)从春秋到战国,民族关系出现了重要变化。春秋时期还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏,中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性的多民族国家。这表明( )

A.华夏认同观念得到发展

B.百家争鸣繁荣局面出现

C.诸侯国之间的矛盾消除

D.统一多民族封建国家建立

A

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

3.(2024·广东佛山·三模)春秋时期,曾宣称“我蛮夷也,不与中国之号谥”的楚国,到战国时期,明确宣称“楚之先祖出自帝颛顼高阳”。高阳者,黄帝之孙。上述变化表明( )

A.楚国成为春秋霸主

B.国家统一基础已奠定

C.华夏认同观念加强

D.封建制增强各国实力

C

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

4.一些影视作品往往反映了某个时代的历史特点,影视作品也是我们熟悉和掌握历史的途径之一,我们通过经典影视作品了解春秋时期的历史。

(1)影片所示的“春秋”时期属于哪个朝代?春秋时期有哪些诸侯先后成为中原霸主?春秋战国的纷争是西周哪一制度埋下的祸根?

(2)在电视剧《东周列国.春秋篇》中,东迁后的周平王,摄于郑国的威力,竟与郑庄公做了交换太子互为人质的荒唐交易。这种情况反映了什么问题?

(3)孟子说:“春秋无义战”,这句话来评价春秋时期的争霸战争是否恰当?为什么?

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

课后活动

第5课 动荡变化中的春秋时期

4.(1)东周。齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公。分封制

(2)周王室衰微,诸侯实力强大,不尊天子;分封制瓦解。

(3)孟子的说法太绝对了。

积极方面:因为争霸的需要,各诸侯国进行改革,发展生产,推动社会的发展与文化的进步,同时战争又促进了民族融合,使国家趋于统一。

消极方面:战争给人民带来课灾难,阻碍了生产力的发展,对社会起了破坏作用,延缓了历史的发展进程。

感谢您的观看

新课标新教材

第5课 动荡变化中的春秋时期

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史