7 《兼爱》课件(共66张PPT)

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

统编版高中语文选择性必修上册

教材中的考点:文言实词

《兼爱》墨子

《兼爱》

中文言实词

教材典例

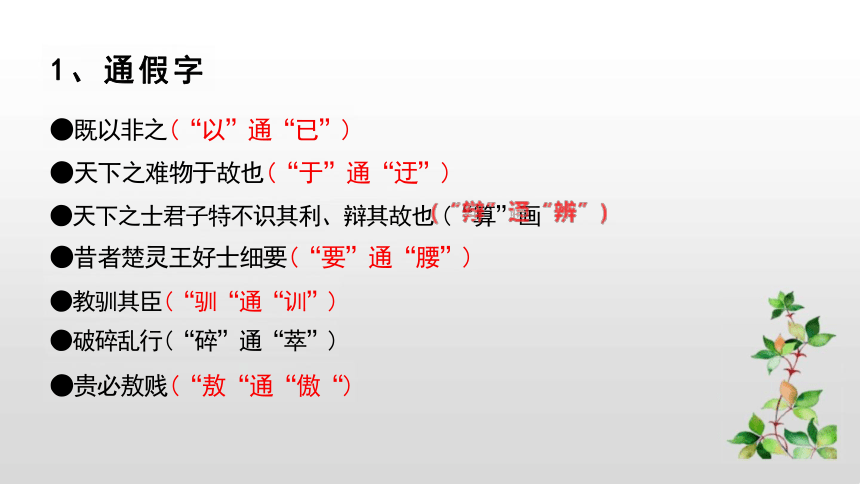

●既以非之(“以”通“已”)

●天下之难物于故也(“于”通“迂”)

●天下之士君子特不识其利、辩其故也 (“算”画

●昔者楚灵王好士细要(“要”通“腰”)

●教驯其臣(“驯“通“训”)

●破碎乱行(“碎”通“萃”)

●贵必敖贱(“敖“通“傲“)

1、通假字

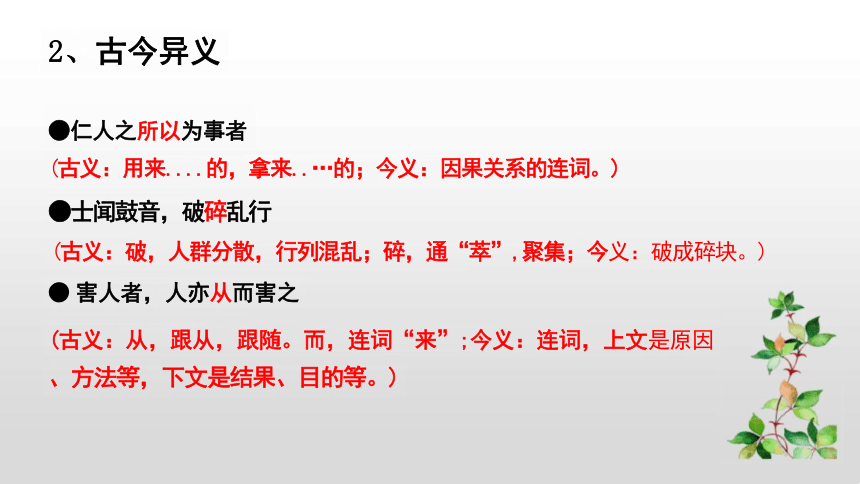

2、古今异义

●仁人之所以为事者

(古义:用来....的,拿来..…的;今义:因果关系的连词。)

●士闻鼓音,破碎乱行

(古义:破,人群分散,行列混乱;碎,通“萃”,聚集;今义:破成碎块。)

● 害人者,人亦从而害之

(古义:从,跟从,跟随。而,连词“来”;今义:连词,上文是原因 、方法等,下文是结果、目的等。)

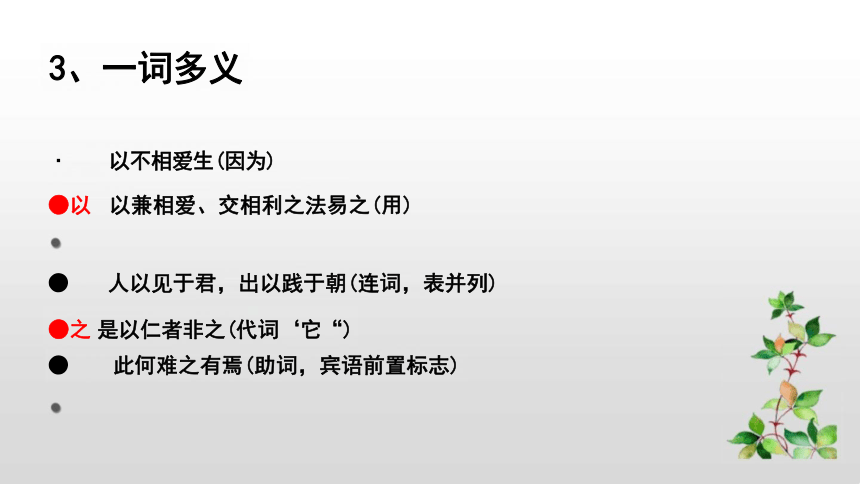

3、一词多义

· 以不相爱生(因为)

●以 以兼相爱、交相利之法易之(用)

● 人以见于君,出以践于朝(连词,表并列)

●之 是以仁者非之(代词‘它“)

● 此何难之有焉(助词,宾语前置标志)

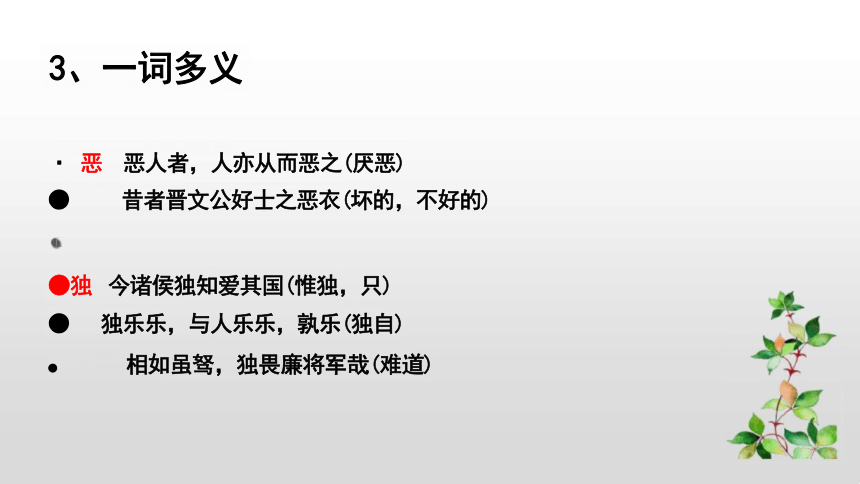

●独 今诸侯独知爱其国(惟独,只)

● 独乐乐,与人乐乐,孰乐(独自)

● 相如虽驽,独畏廉将军哉(难道)

· 恶 恶人者,人亦从而恶之(厌恶)

● 昔者晋文公好士之恶衣(坏的,不好的)

3、一词多义

文言文实词翻译

考点分析

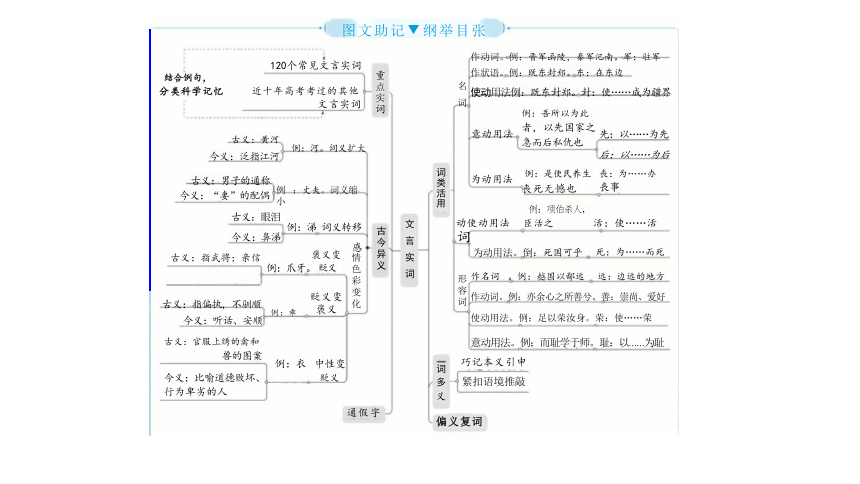

作名词 。例:越国以鄙远 远:边远的地方

作动词。例:亦余心之所善兮。善:崇尚、爱好 使动用法。例:足以荣汝身。荣:使……荣

意动用法。例:而耻学于师。耻:以……为耻

古义:眼泪

例:涕 词义转移 今义:鼻涕

古义:指武将;亲信 褒义变

例:爪牙。 贬义

今义:指坏人的党羽

例:项伯杀人,

动使动用法 臣活之 活:使……活

词

为动用法。倒:死国可乎 死:为……而死

作动词。例:晋军函陵,秦军汜南。军:驻军 作状语。例:既东封郑。东:在东边

使动用法例:既东封郑。封:使……成为疆界

120个常见文言实词

结合例句,

分类科学记忆 近十年高考考过的其他

文言实词

例:吾所以为此 者,以先国家之 急而后私仇也

例:是使民养生 丧死无憾也

古义:官服上绣的禽和 兽的图案

今义:比喻道德败坏、 行为卑劣的人

先:以……为先

后:以……为后

丧:为……办 丧事

古义:指偏执,不驯顺 今义:听话、安顺

古义:男子的通称 今义:“妻”的配偶

意动用法

为动用法

词类活用 词 多 义

古义:黄河 今义:泛指江河

巧记本义引申

紧扣语境推敲

图文助记▼纲举目张

例:衣 中性变 冠禽善。 贬义

例 :丈夫。词义缩小

例:河。词义扩大

贬义变

褒义

感

彩变化

文 言 实 词

偏义复词

重点实词

古今异义

通假字

形容词

名 词

例:乖

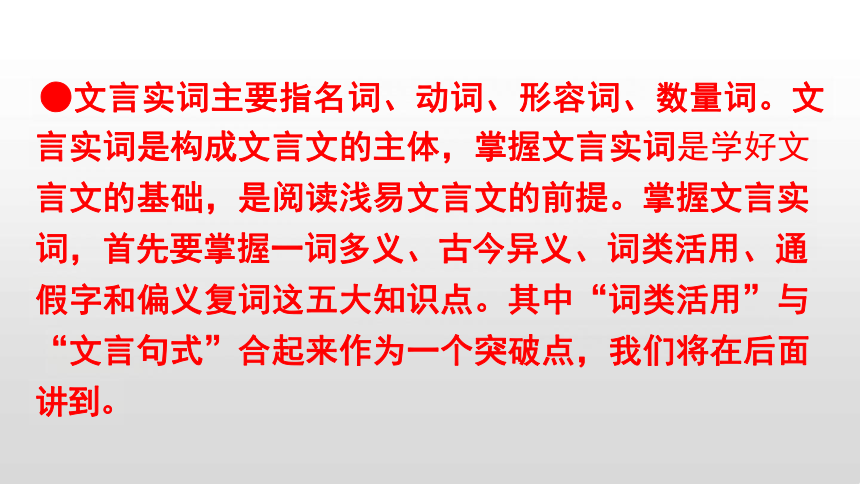

●文言实词主要指名词、动词、形容词、数量词。文

言实词是构成文言文的主体,掌握文言实词是学好文 言文的基础,是阅读浅易文言文的前提。掌握文言实 词,首先要掌握一词多义、古今异义、词类活用、通 假字和偏义复词这五大知识点。其中“词类活用”与 “文言句式”合起来作为一个突破点,我们将在后面 讲到。

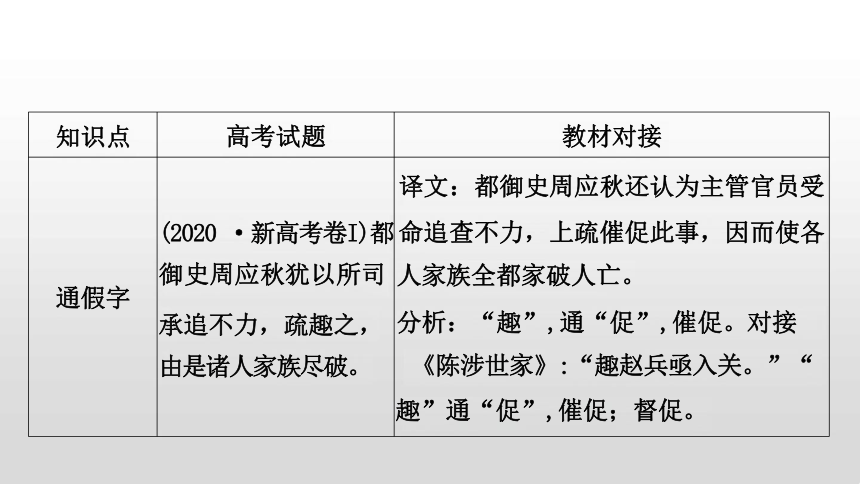

知识点 高考试题

教材对接

通假字 (2020 ·新高考卷I)都 御史周应秋犹以所司 承追不力,疏趣之, 由是诸人家族尽破。

译文:都御史周应秋还认为主管官员受

命追查不力,上疏催促此事,因而使各 人家族全都家破人亡。

分析:“趣”,通“促”,催促。对接

《陈涉世家》:“趣赵兵亟入关。”“ 趣”通“促”,催促;督促。

知识点 高考试题

教材对接

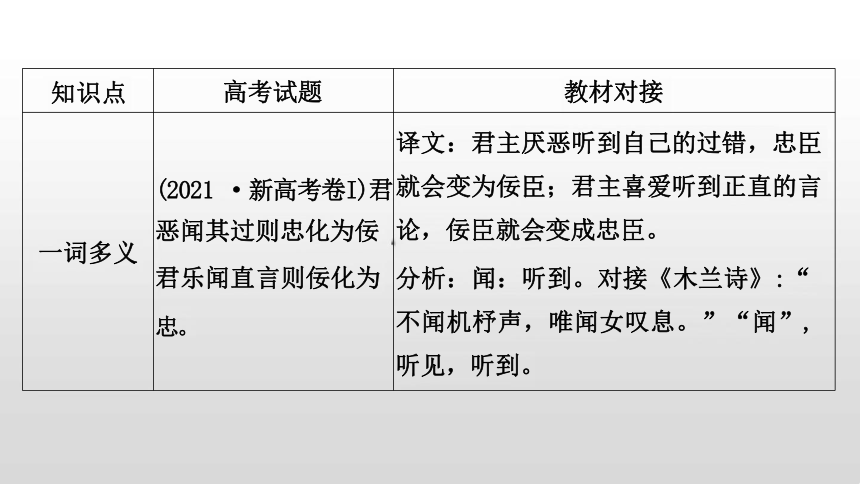

一词多义 (2021 ·新高考卷I)君 恶闻其过则忠化为佞 君乐闻直言则佞化为 忠。

译文:君主厌恶听到自己的过错,忠臣 就会变为佞臣;君主喜爱听到正直的言 论,佞臣就会变成忠臣。

分析:闻:听到。对接《木兰诗》:“ 不闻机杼声,唯闻女叹息。”“闻”, 听见,听到。

知识点 高考试题

教材对接

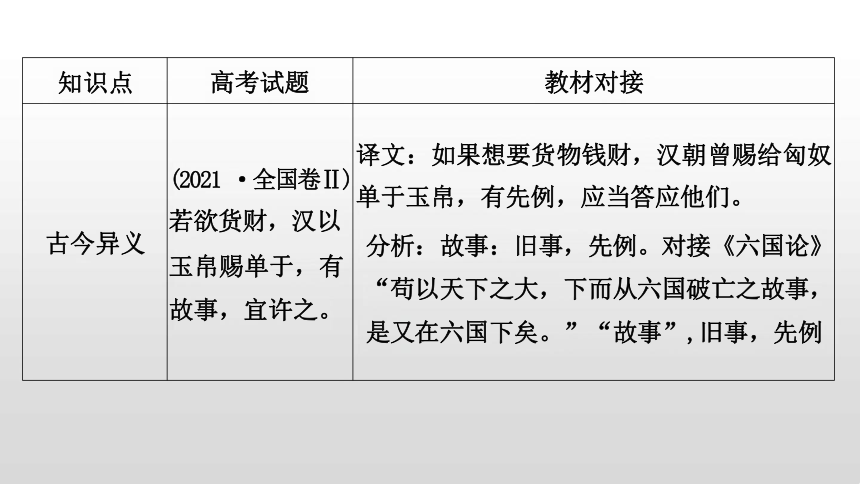

古今异义 (2021 ·全国卷Ⅱ) 若欲货财,汉以 玉帛赐单于,有 故事,宜许之。

译文:如果想要货物钱财,汉朝曾赐给匈奴 单于玉帛,有先例,应当答应他们。

分析:故事:旧事,先例。对接《六国论》 “苟以天下之大,下而从六国破亡之故事, 是又在六国下矣。”“故事”,旧事,先例

知识 点 高考试题

教材对接

偏义 复词 同义 复词 《孔雀东南飞》中“昼夜 勤作息”的“作息”是一 个偏义复词,下列句子中 加点的词语属于偏义复词 的一项是( ) A . 为奸利无所忌B . 每 宴飨费干金 B.C.刺诸县短长D.必 条利病反复

分析:A项的“奸利”意为“以不法手段谋 取利益”,两个词素都起作用,不是偏义

复词;B项的“宴”“飨”都是“宴请”的 意思,是同义复词;D项的“利病”,按文

句意应是“利益和危害”,两个词素都起

作用,也不是偏义复词。只有C项,“刺” 是指责,其宾语只能是“短”而不能是“ 长”,“短长”是偏义复词。教材中偏义

复词和同义复词都是常见的。

●一、通假字——依据条件,准确判断

●01

● 通假字的基本规律是同音或近音通假,可分为三大类:

● 1.本字的声旁形体与借字的形体相同,二者音同或音近 通假。如“夙遭闵凶”中的“闵”通“悯“ ,“零丁孤苦“

中的“丁”通“仃”(《陈情表》);再如“项王则受璧,置之

坐上”的“坐”通“座”(《鸿门宴》)。

● 2.本字的声旁形体与借字的声旁形体相同,二者音同或 音近通假。如“大底圣贤发愤之所为作也”中的“底”通“

抵”(《报任安书》);再如“距关,毋内诸侯”中的“距”通 “拒”(《鸿门宴》)。

● 3.本字和借字的形体不同,二者音同或音近通假。如“

令将军与臣有部”中的“部”通“隙”(《鸿门宴》)。

● 在文言文的翻译中,如果结合语境推测出的意思和本字的关系不

大时要考虑通假的可能。注意通假的几种情况,要么字音相同,要么 字形有联系。尤其在疏通文意时,如果翻译不通,要考虑通假。

●二、多义实词——溯源辨流,紧扣语境

● 古代汉语以单音节词为主,很多文言词具有两个或者两个以上的义项,即 一个词具有多种含义。这就是一词多义现象。一词多义现象在文言文中相当普遍 。把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义等。以“引”为例:

意 义

例 句

本义 拉开弓

丁壮者引弦而战。(《塞翁失马》)

引申义 拉

左右或欲引相如去。(《廉颇蔺相如列传》)

拉长

引吭高歌(成语)

抽、拔出

引佩刀刺马杀之。(《宋史 ·太祖本纪》)

伸长

狼奄至,引首顾曰。(《中山狼传》)

拿

引绳而束缚之。(《中山狼传》)

意 义

例 句

引申义 带领

燕引兵东围即墨。(《史记 · 田单列传》)

承担

公卿各引咎自责。(《北史 · 高祖武帝》)

举荐、提拔

奖引后进,如恐不及。(《 宋史 · 欧阳修传》)

延请

乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如。(《 廉颇蔺相

如列传》)

援引

不宜妄自菲薄,引喻失义。(《出师表》)

掉转

引车避匿。(《 廉颇蔺相如列传》)

引导

引火烧身、引人入胜(成语)

● (微积素」 类义词

● ①表示“庄稼收成不好、荒年”的有:凶、俭、歉、饥、懂。

● ②表示“责备”的有:让、过、望、谴、非、尤、咎、责、诛、折。

● ③表示“赞许”的有:多、称、誉、许、道、与、嘉、褒。

● ④表示“私下、暗地”的有:阴、潜、间、私、窃、微、暗、密、偷、窥 、伺、蔽、觇、匿、隐、黑、秘、藏、伏。

● ⑤表示“掌管”的有:典、当、知、守、掌、职、执、序、司。

● ⑦表示“轻视、看不起”的有:小、易、轻、少、鄙。

● ⑧表示“代理”的有:假、权、摄、署、守。

● ⑨表示“兼任”的有:行、领、判、兼、加。

● ⑩表示“等到”的有:及、至、逮、迨、泊、俟。

● ⑥表示“去、到、往”的有:之、适、如、造、诣、徂、至、趋

● 表示嫉恨的有:恶、厌、憎、衔、怨、患、疾、恨、诅。

● 表示授予官职的有:辟、荐、举、知、拜、选、除、授、起、 察、仕。

● 表示官职升降的有:升、擢、拔、迁、陟、晋、加,罢、黜、

免、谪、左迁、窜、放。

识记多义词,一定要找出其本义(工 具书中一般列为第一条)或基本义项, 寻求众多义项之间的关联。

每个词语虽然都有它自己的含义,但 同一词语在不同的语境中往往含义不 同,或为本义或为引申义。只有紧扣 语境,才能准确地解释词语。

巧借本义联系

紧扣语境推敲

词多义

●三、古今异义词——了解词义演变特点

● 文言文中有很多词的字形与现代汉语相同,由于词义的演变,我们不能轻 易地依照现代词义去解读。因此,我们应该掌握这种词义的演变情况:

● 1 .词义扩大。如“皮”,本义指“兽皮”,现指“人或生物体表面的一层 组织”,如“树皮”。有利用通感方法扩大词义的,如“甘”,原义是“ 美 甜”,现在除了“味美”之外,还有“心里乐意”的意思,如“心甘情愿”。有 由专名扩大到通用名的,如“江”“河”,原指“长江”“黄河”,现指“一般 的大江大河”。

● 2.词义缩小。有表示范围缩小的,如“丈夫”,古代指“男子”,现在专 指“妻子的配偶”。有词义义项减少的,如“劝”,古代有“鼓励”“劝说”的 意思,如今只剩下“劝说”这一个义项。“让”字在文言文中既可表示“辞让、 谦让”之意,又可表示“责备”之意,现只用前一个义项了。

● 3,词义转移。主要涉及事物的转移、动作的转移、范围的转移和词性的变 化等。如“币”古代指“礼物”,现在指“钱”;“慢”古代是“怠慢”之意 今义与“快”相对;“假”古代是“借”的意思,今义与“真”相对。

● 4. 词义弱化。如“饿”字,古义指严重的饥饿,已达到受死亡 威胁的程度,今义指肚子空,与“饱”相对;“怨”,古义表示“仇 恨、怀恨”,现在表示“埋怨、责备”。

● 5.词义强化。如“恨”,古代多表示“遗憾、不满意”,现在 则表示“仇恨、怀恨”;“诛”最初只表示“责备”,后来强化为 杀戮”的意思。

● 6. 感彩变化。如诸葛亮《出师表》中“先帝不以臣卑鄙”中的“卑鄙 ”,在古代表示“社会地位低下,见识浅陋”,本来没有贬义,但现在却用来表 示“道德败坏、品行恶劣”,变成纯粹的贬义词了。

●王,无法满足姬妾的要求。孟尝君的食客中有个善于偷盗的,便潜入

秦国的仓库,偷出白色狐狸皮袍送给姬妾,于是姬妾在秦王面前为孟 尝君说情并使秦王放了他。(孟尝君走后,)秦王非常后悔,派人去追 。孟尝君已经逃到函谷关,函谷关的规定是鸡鸣才能开门放客,这 时 距鸡鸣尚早,而追赶的人马上就要到了。孟尝君的食客中有一个善于 学鸡叫的,(便学鸡鸣之声,)田野四处的鸡听到后都跟着叫了起来, 孟尝君于是得以脱身回国。

● 如文言文中出现和现代汉语相同的双音节词语,注意是否能够拆分,如能 拆分为两个词语且代入原文语意通顺即为两个词语, 一般来说,古汉语的一个字 对应现代汉语的一个词语。注意连绵词,连绵词词义一般较稳定,连绵词有两种 情况:双声和叠韵,即两个语素的声母相同或韵母相同。

●四、偏义复词——特殊实词多关注

● 古汉语中,有的合成词是由两个同义或反义的单音语素合成,而 意义却偏在其中一个语素上,另一个语素只起陪衬作用。

● 1.两个语素意义相对。如:“宫中府中,俱为一体,陟罚臧否 ,不宜异同。”(《出师表》)句中的“异同”为偏义复词,意义偏在

“异”,不在“同”。

● 2. 两个语素意义相近。如:“今有一人,入人园圃,窃其桃李。”(《墨子 非攻》)“园”是种树的地方,“圃”是种菜的地方,在句中只有“园”这个语 素意义,“圃”只作陪衬。

● 需注意的是,两个语素意义相近的偏义复词和同义复词要区别开来。如《 孔雀东南飞》中,“举动自专由”“会不相从许”。“专由”,就是说“自专” 或“自由”,“从许”即是“相从”“相许”,此为同义复词。

● 裴楷有贪利的毛病,不满意所处的官位。王浑为裴楷请求说:“裴楷受到 先代皇帝提拔的恩典,又受到陛下的宠幸知遇,确实是竭尽忠诚的时候。但是裴 楷生性不善竞争,安心于淡泊退隐,有见识的人可以看到他的心迹。裴楷如今不 振作,我深为担忧。光禄勋缺员,我认为可以任用。”不被采纳。等到病重,下 诏派遣黄门郎王衍探视。去世,时年五十五岁,谥号元。

● 阅读时,遇到偏义复词,必须依据上下文确定什么语素表

示词义,什么语素不表示词义,然后予以正确解释。

申话素

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)阅读下面的文言文,完成下面小题。

齐助楚攻秦,取曲沃。其后秦欲伐齐,齐、楚之交善,惠王患之,谓张仪曰:“ 吾欲伐齐,齐、楚方欢,子为寡人虑之,奈何 ”张仪曰:“王其为臣约车并币,臣请 试之。”张仪南见楚王,曰:“今齐王之罪其于敝邑之王甚厚,敝邑欲伐之,而大国与 之欢。大王苟能闭关绝齐,臣请使秦王献商于之地,方六百里。若此,则是北弱齐, 西德于秦,而私商于之地以为利也,则此一计而三利俱至。”楚王大说,宣言之于朝 廷曰:“不榖得商于之田,方六百里。”群臣闻见者毕贺,陈轸后见,独不贺。楚王 曰 :“不榖不须一兵不伤一人而得商于之地六百里寡人自以为智矣诸士大夫皆贺子独不 贺何也”陈轸对曰:“臣见商于之地不可得,而患必至也。”

2022全国甲卷(文言文)

王曰:“何也 ”对曰:“夫秦所以重王者,以王有齐也。今地未可得而齐先绝,是楚

孤也,秦又何重孤国 且先绝齐,后责地,必受欺于张仪。是西生秦患,北绝齐交, 则两国兵必至矣。”楚王不听,曰:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”楚王使 人绝齐。张仪反,秦使人使齐,齐、秦之交阴合。楚因使一将军受地于秦。张仪知楚 绝齐也,乃出见使者曰:“从某至某,广从六里。”使者反报楚王,楚王大怒,欲兴 师 伐秦。陈轸曰:“伐秦,非计也。王不如因而赂之一名都,与之伐齐,是我亡于秦而 取偿于齐也。”楚王不听,遂举兵伐秦。秦与齐合,楚兵大败于杜陵。故楚之土壤士

民非削弱,仅以救亡者,计失于陈轸,过听于张仪。

(节选自《战国策 ·秦策二》)

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(

)

A. 约车意思是约定派车,“约”与《鸿门宴》“与诸将约”的“约”字 含义相同。

B. 宜 言指特意宜扬某种言论,使人周知,与后来用作文告“宜言” 含义不同。

C.孤国指孤立的国家,“孤”与《赤壁赋》“泣孤舟之嫠妇”的“孤” 字含义相同。

D. 阴合意思是暗中联合,“阴”与《岳阳楼记》“朝晖夕阴”的“阴” 字含义不同。

试题解析

试题解析

本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.“约车”的“约”是“拴套、准备”之意,“与诸将约”的“约”是“约定”之意,二者含义

不同。说法错误。( 一 词 多 义 )

B.“宣言”是指特意宣扬某种言论,使人周知;作文告的“宣言”是指国家、政党、团 体或领导人对重大问题公开表态以进行的宜传号召,二者含义不同。说法正确。

(古今异义)

C.“孤国”中的“孤”是孤单、孤立的意思;《赤壁赋》“泣孤舟之嫠妇”的“孤”字是孤 单之意,二者含义相同。说法正确。

D.“阴合”的“阴”是私下、暗中的意思,《岳阳楼记》“朝晖夕阴”的“阴”字指阴晦的

气象,二者含义不同。说法正确。( 一 词 多 义 )

故选A。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)楚王不听,日:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”

(2)张仪知楚绝齐也,乃出见使者日:“从某至某,广从六里。”

(1)楚王不听从,说:“我的计划已经妥当了,你就闭口不要多说,就等待看我( 得到割地)吧。”

(2)张仪在证实楚齐确实断交以后,才出来接见楚国的索土使臣说:“从这里到那 里,纵横总共是六里土地。”

【解析】本题考查学生理解并翻译文言文句子能力。

(1)“善”,形容词,妥当,好;“其”,副词,表命令语气,还是;“弭口”, 住口。

(2)“绝”,动词,断绝;“乃”,副词,才;“广从”,纵横。

参考译文:齐国帮助楚国进攻秦国,攻下了(秦地)曲沃。后来秦想要进攻齐国,由于齐、楚友好

, 秦惠王为此忧虑,对张仪说:“我想要发兵攻齐,无奈齐、楚两国关系正密切,请你为我考虑一下 ,怎么办呢 ”张仪说:“请大王为我准备车马和金钱,让我试试看。”于是张仪去南方楚国见到楚怀 王,说:“现在对秦王来说齐王的罪恶是最严重的,秦国准备征讨齐国,然而楚国跟齐国交好。如果 大王能关起国门跟齐断绝交邦,让我劝说秦王献上商于的土地,方圆六百里。如果这样,楚国就在北 面削弱了齐国的势力,又在西面对秦国施有恩惠,且获得了商于六百里土地,这就是一举三得的上策 。”楚怀王非常高兴,在朝堂上宜布说:“我已经得到商于六百里土地。”听见这话的群臣都向怀王道 贺,陈轸最后晋见,唯独不向怀王道贺。

试题解析

试题解析

怀王说:“我不派遣一个士兵,不伤亡一名将士,就得到商于六百里土地,我自认为这是非常明智的,朝中百 官都向我道贺,只有你一个人不道贺,这是为什么 ”陈轸回答说:“我认为大王不但得不到商于六百里土地, 反而一定会招来祸患。”怀王问:“为什么 ”陈轸回答说:“秦王之所以重视大王的原因,是因为有齐国这样一 个强大盟邦。如今还没有得到秦国的割地却先和齐国断绝邦交,是让楚国陷于孤立状态啊,秦国又怎会重视一 个孤立无援的国家呢 何况楚国如果先跟齐国断交,然后再向秦要求割让土地,那么必然遭到张仪欺骗。结果 是西面惹出秦国的祸患,北面切断了齐国的后援,这样秦齐两国的兵都一定会进攻楚国。”楚王不听从,说:“ 我的计划已经妥当了,你就闭口不要多说,就等待看我(得到割地)吧。”怀王派使者跟齐国断绝邦交。张仪 回到秦国之后,秦王就派使者前往齐国,秦齐的盟约暗中缔结成功。楚国派遣一名将军去秦国接收土地。张仪 在证实楚齐确实断交以后,才出来接见楚国的索土使臣说:“从这里到那里,纵横总共是六里土地。”楚国使节 回国报告楚怀王,怀王大怒,准备发兵去攻打秦国。陈轸说:“攻打秦国,不是一个好办法。大王不如趁此机 会将一个大都市送给秦国,跟秦连兵伐齐,这样可以把损失在秦国手里的再从齐国补偿回来。楚怀王没有采纳 ,于是发兵北去攻打秦国。秦、齐两国合兵,楚军在杜陵惨败。可见,楚国的土地并非不大,人民也并非软弱 ,之所以会几乎亡国,是怀王没有采纳陈轸的忠告,而过于听信张仪的缘故。

● ( 通霞子)

● 1、翻译文中画线的句子。

● 公孙鞅者,卫之庶孙也,好刑名之学。事魏相公叔痤,痤知其贤,未及进

,会病,魏惠王往问之曰:“公叔病有如不可讳,将奈社稷何 ”公叔曰:“痤 之中庶子卫鞅,年虽少,有奇才,愿君举国而听之。”王嘿然。公叔曰:“ 君 即 不听用鞅,必杀之,无令出境。”王许诺而去。公叔召鞅谢曰:“吾先君而后臣 ,故先为君谋,后以告子。子必速行矣!”鞅曰:“君不能用子之言任臣,又安 能用子之言杀臣乎!”卒不去。王出,谓左右曰:“公叔病甚,悲乎!欲令寡人 以国听卫鞅也,既又劝寡人杀之,岂不悖哉!”

● (节选自《通鉴纪事本末 ·秦并六国》)

● 君即不听用鞅,必杀之,无令出境。

● 解析:“无”同“毋”。

● 答案:如果您不能重用公孙鞅,就一定要杀掉他,不要让他离开魏国。

● 参考译文:

● 公孙鞅,是卫国公室庶出的子孙,喜好法家刑名之学。最初为魏国国相公

叔痤的家臣,公叔痤知道他贤能,有才干,还没来得及推荐他,恰逢身患重病, 魏惠王前来看望公叔痤,担心地问:“如果您的病万一不治,国家大事该怎么办 ”公叔痤回答说:“我手下的中庶子公孙鞅,虽年纪轻,却有奇才大略,希望 国君把国家交给他来治理。”魏惠王听了默不作声。公叔痤又说:“如果您不能 重用公孙鞅,就一定要杀掉他,不要让他离开魏国。”魏惠王答应后便离去。公 孙痤召来公孙鞅道歉说:“我做事

●历来本着先君后臣的原则,因此先替国君谋划,然后再告诉你。你赶快逃走吧! ”公孙鞅说:“国君既然不听信您的话任用我,又怎么能听信您的话来杀我呢! ”最终没有逃走。惠王离开之后,对左右侍从们说:“公孙痤病得很厉害,真是 让人心痛啊!他让我把国家交给公孙鞅治理,然后又劝我杀掉他,这岂不是荒唐 吗 ”

● 2.翻译文中画线的句子。

● 后凉州刺史范柏年授(杨公则)为宋熙太守,领白马戍主。时氐贼李乌奴攻白 马,公则矢尽粮竭,陷于寇,抗声骂贼。乌奴壮之,要与同事,公则伪许而图之 ,谋泄,单马逃归。母忧去官。入为前军将军。江州既定,连旌东下,直造建邺

● (节选自《南史 ·杨公则传》)

● 乌奴壮之,要与同事,公则伪许而图之,谋泄,单马逃归。

● 解 析 :关键词:壮,认为……壮烈;要,同“邀”;同事,共事;图,谋 划。

● 答案:李乌奴认为他的行为壮烈,邀请他与自己共事,杨公则假装同意而 图谋(袭击)他,计谋泄露,他一人骑马逃回。

● 参考译文:

● 后来凉州刺史范柏年授杨公则为宋熙太守,兼任驻守白马县的长官。当时 氐贼李乌奴攻打白马县,公则箭尽粮绝,被敌人俘虏,大声骂敌人。李乌奴认为 他的行为壮烈,邀请他与自己共事,杨公则假装同意而图谋(袭击)他,计谋泄露 ,他一人骑马逃回。母亲去世,辞去官职。入朝任前军将军。江州平定以后,合 军东下,直抵建邺。

3.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

初,智宜子将以瑶为后,智果曰:“不如宵也。瑶之贤于人者五,其不 逮者一也。美髯长大则贤,射御足力则贤,伎艺毕给则贤,巧文辩慧则贤,

强毅果敢则贤;如是而甚不仁。夫以其五贤陵人,而以不仁行之,其谁能待 之 若果立瑶也,智宗必灭。”弗听。智果别族于太史,为辅氏。

(节选自《通鉴纪事本末 ·三家分晋》)

【一词多之」

(1)下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A. 智宜子将以瑶为后 后:继承人

B. 美髯长大则贤 贤:贤明

C. 伎艺毕给则贤 毕:都,全部

D. 弗听 弗:不

● 解析:B 项,“贤”在这里是“胜过”“超过”的意思。

①瑶之贤于人者五,其不逮者一也。

答案:智瑶超过别人的有五个方面,他不如人的只有一个方面。

②智果别族于太史,为辅氏。

答案:智果便向太史请求让自己家族脱离智族姓氏,另立宗族为辅

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

氏。

● 参考译文:

● 起初,统治晋国的智宣子打算以智瑶为继承人,族人智果说:“他不如智宵。智瑶超过别 人的有五个方面,他不如人的只有一个方面。须髯美丽,身材高大,超过人;精于射箭、驾车 ,有充足的勇力,超过人;技能才艺全都具备,超过人;善长文辞,聪明富手辩才,超过人:

刚毅坚定,果断勇敢,超过人。超过人的方面如此,但(不如人的方面是)很没有仁德。(智瑶)用 他五个超过人的方面欺压人,而用不仁德的做法为人处世,谁能依靠他 如果真的立智瑶为继 承人,智氏宗族必遭灭门之祸。”智宣子不听智果的意见。智果便向太史请求让自己家族脱离 智族姓氏,另立宗族为辅氏。

● 【古今异义】

● 4、翻译文中画线的句子。

● 秦王闻孟尝君之贤,使泾阳君为质于齐以请。孟尝君来入秦,秦王以为丞 相。

● 十七年,或谓秦王曰:“孟尝君相秦,必先齐而后秦,秦其危哉!”秦王 乃以楼缓为相,囚孟尝君,欲杀之。孟尝君使人求解于秦王幸姬,姬曰:“愿 得 君狐白裘。”孟尝君有狐白裘,已献之秦王,无以应姬求。

●客有善为狗盗者,入秦藏中,盗狐白裘以献姬,姬乃为之言于王而遣 之。王后悔,使追之。孟尝君至关,关法鸡鸣而出客,时尚蚤,追 者 将至。客有善为鸡鸣者,野鸡闻之皆鸣,孟尝君乃得脱归。

● (节选自《通鉴纪事本末 ·秦并六国》)

● (1)孟尝君相秦,必先齐而后秦,秦其危哉!

● 答 案 ;孟尝君做了秦国的丞相,必定先考虑齐国的利益而后才会想到秦国 ,这样对秦国实在太危险了!

●( 2)客有善为鸡鸣者,野鸡闻之皆鸣,孟尝君乃得脱归。

● 解 析 :中“野鸡”为古今异义词,指“田野四处的鸡”。

● 答 案 :孟尝君的食客中有一个善于学鸡叫的,(便学鸡鸣之声,)田野四处的 鸡听到后都跟着叫了起来,孟尝君于是得以脱身回国。

● 参考译文:

● 秦王听说孟尝君非常有才能,便派泾阳君到齐国做人质,邀请孟尝君到秦 国来。孟尝君到了秦国后,秦王任命他为丞相。

● 周赧王十七年(前298年),有人对秦王说:“孟尝君做了秦国的丞相,必定 先考虑齐国的利益而后才会想到秦国,这样对秦国实在太危险了!”于是秦王就 改任楼缓为丞相,并将孟尝君囚禁起来,想把他杀掉。孟尝君派人向秦王宠爱的 姬妾求救,姬妾说:“(如果要我帮忙,)希望得到孟尝君的那件白色狐狸皮袍。

”孟尝君确实有件白色狐狸皮袍,已经献给了秦

● (编义词」

● 5、翻译文中画线的句子。

● (裴)楷性宽厚,与物无忤。不持俭素,每游荣贵,辄取其珍玩。虽车马器服 ,宿昔之间,便以施诸穷乏。尝营别宅,其从兄衍见而悦之,即以宅与衍。梁、 赵二王,国之近属,贵重当时,楷岁请二国租钱百万,以散亲族。人或讥之,楷 曰:“损有余以补不足,天之道也。”安于毁誉,其行己任率,皆此类也。

● 楷有渴利疾,不乐处势。王浑为楷请曰:“楷受先帝拔擢之恩, 复蒙陛下宠遇,诚竭节之秋也。然楷性不竞于物,安于淡退,有识有 以见其心也。楷今委顿,臣深忧之。光禄勋缺,以为可用。 ”不听。 及疾笃,诏遣黄门郎王衍省疾。卒,时年五十五,谥曰元。

● (选自《晋书 ·裴楷传》)

● (1)楷曰:“损有余以补不足,天之道也。”安于毁誉,其行己任率,皆此 类也。

● 解析:重点字词:“天之道也”,判断句;毁誉,偏在“毁”,诋毁;任 率,任性率真;此类,这类情况;“皆此类也”,判断句。

● 答案:裴楷说:“减损多余的以补不足,这是天道。”不在乎别人的诋毁 ,他立身行事任性率真,都是这类情况。

● (2)王浑为楷请曰:“楷受先帝拔擢之恩,复蒙陛下宠遇,诚竭节之秋也。

● 解 析 :重点字词:拔擢,提拔;诚,确实;秋,时候;“诚竭节之秋也” ,判断句。

● 答 案 :王浑为裴楷请求说:“裴楷受到先代皇帝提拔的恩典,又受到陛下 的宠幸知遇,确实是竭尽忠诚的时候。”

● 参考译文:

● 裴楷生性宽厚,与人无仇。不主张朴素,每逢去荣华富贵的地方游玩,就拿走别人的珍宝 古玩。即便是车马器具服饰,短时间内,就送给穷困的人。曾经营造了一处别墅,他的堂兄裴 衍见到后喜欢,裴楷就把房子送给了裴衍。梁、赵两位王,是国君的近亲,在当时地位显赫, 裴楷每年请两封国拿出租钱百万,散给亲族。有人讥讽裴楷,裴楷说:“减损多余的以补不足 ,这是天道。”不在乎别人的诋毁,他立身行事任性率真,都是这类情况。

谢谢!

统编版高中语文选择性必修上册

教材中的考点:文言实词

《兼爱》墨子

《兼爱》

中文言实词

教材典例

●既以非之(“以”通“已”)

●天下之难物于故也(“于”通“迂”)

●天下之士君子特不识其利、辩其故也 (“算”画

●昔者楚灵王好士细要(“要”通“腰”)

●教驯其臣(“驯“通“训”)

●破碎乱行(“碎”通“萃”)

●贵必敖贱(“敖“通“傲“)

1、通假字

2、古今异义

●仁人之所以为事者

(古义:用来....的,拿来..…的;今义:因果关系的连词。)

●士闻鼓音,破碎乱行

(古义:破,人群分散,行列混乱;碎,通“萃”,聚集;今义:破成碎块。)

● 害人者,人亦从而害之

(古义:从,跟从,跟随。而,连词“来”;今义:连词,上文是原因 、方法等,下文是结果、目的等。)

3、一词多义

· 以不相爱生(因为)

●以 以兼相爱、交相利之法易之(用)

● 人以见于君,出以践于朝(连词,表并列)

●之 是以仁者非之(代词‘它“)

● 此何难之有焉(助词,宾语前置标志)

●独 今诸侯独知爱其国(惟独,只)

● 独乐乐,与人乐乐,孰乐(独自)

● 相如虽驽,独畏廉将军哉(难道)

· 恶 恶人者,人亦从而恶之(厌恶)

● 昔者晋文公好士之恶衣(坏的,不好的)

3、一词多义

文言文实词翻译

考点分析

作名词 。例:越国以鄙远 远:边远的地方

作动词。例:亦余心之所善兮。善:崇尚、爱好 使动用法。例:足以荣汝身。荣:使……荣

意动用法。例:而耻学于师。耻:以……为耻

古义:眼泪

例:涕 词义转移 今义:鼻涕

古义:指武将;亲信 褒义变

例:爪牙。 贬义

今义:指坏人的党羽

例:项伯杀人,

动使动用法 臣活之 活:使……活

词

为动用法。倒:死国可乎 死:为……而死

作动词。例:晋军函陵,秦军汜南。军:驻军 作状语。例:既东封郑。东:在东边

使动用法例:既东封郑。封:使……成为疆界

120个常见文言实词

结合例句,

分类科学记忆 近十年高考考过的其他

文言实词

例:吾所以为此 者,以先国家之 急而后私仇也

例:是使民养生 丧死无憾也

古义:官服上绣的禽和 兽的图案

今义:比喻道德败坏、 行为卑劣的人

先:以……为先

后:以……为后

丧:为……办 丧事

古义:指偏执,不驯顺 今义:听话、安顺

古义:男子的通称 今义:“妻”的配偶

意动用法

为动用法

词类活用 词 多 义

古义:黄河 今义:泛指江河

巧记本义引申

紧扣语境推敲

图文助记▼纲举目张

例:衣 中性变 冠禽善。 贬义

例 :丈夫。词义缩小

例:河。词义扩大

贬义变

褒义

感

彩变化

文 言 实 词

偏义复词

重点实词

古今异义

通假字

形容词

名 词

例:乖

●文言实词主要指名词、动词、形容词、数量词。文

言实词是构成文言文的主体,掌握文言实词是学好文 言文的基础,是阅读浅易文言文的前提。掌握文言实 词,首先要掌握一词多义、古今异义、词类活用、通 假字和偏义复词这五大知识点。其中“词类活用”与 “文言句式”合起来作为一个突破点,我们将在后面 讲到。

知识点 高考试题

教材对接

通假字 (2020 ·新高考卷I)都 御史周应秋犹以所司 承追不力,疏趣之, 由是诸人家族尽破。

译文:都御史周应秋还认为主管官员受

命追查不力,上疏催促此事,因而使各 人家族全都家破人亡。

分析:“趣”,通“促”,催促。对接

《陈涉世家》:“趣赵兵亟入关。”“ 趣”通“促”,催促;督促。

知识点 高考试题

教材对接

一词多义 (2021 ·新高考卷I)君 恶闻其过则忠化为佞 君乐闻直言则佞化为 忠。

译文:君主厌恶听到自己的过错,忠臣 就会变为佞臣;君主喜爱听到正直的言 论,佞臣就会变成忠臣。

分析:闻:听到。对接《木兰诗》:“ 不闻机杼声,唯闻女叹息。”“闻”, 听见,听到。

知识点 高考试题

教材对接

古今异义 (2021 ·全国卷Ⅱ) 若欲货财,汉以 玉帛赐单于,有 故事,宜许之。

译文:如果想要货物钱财,汉朝曾赐给匈奴 单于玉帛,有先例,应当答应他们。

分析:故事:旧事,先例。对接《六国论》 “苟以天下之大,下而从六国破亡之故事, 是又在六国下矣。”“故事”,旧事,先例

知识 点 高考试题

教材对接

偏义 复词 同义 复词 《孔雀东南飞》中“昼夜 勤作息”的“作息”是一 个偏义复词,下列句子中 加点的词语属于偏义复词 的一项是( ) A . 为奸利无所忌B . 每 宴飨费干金 B.C.刺诸县短长D.必 条利病反复

分析:A项的“奸利”意为“以不法手段谋 取利益”,两个词素都起作用,不是偏义

复词;B项的“宴”“飨”都是“宴请”的 意思,是同义复词;D项的“利病”,按文

句意应是“利益和危害”,两个词素都起

作用,也不是偏义复词。只有C项,“刺” 是指责,其宾语只能是“短”而不能是“ 长”,“短长”是偏义复词。教材中偏义

复词和同义复词都是常见的。

●一、通假字——依据条件,准确判断

●01

● 通假字的基本规律是同音或近音通假,可分为三大类:

● 1.本字的声旁形体与借字的形体相同,二者音同或音近 通假。如“夙遭闵凶”中的“闵”通“悯“ ,“零丁孤苦“

中的“丁”通“仃”(《陈情表》);再如“项王则受璧,置之

坐上”的“坐”通“座”(《鸿门宴》)。

● 2.本字的声旁形体与借字的声旁形体相同,二者音同或 音近通假。如“大底圣贤发愤之所为作也”中的“底”通“

抵”(《报任安书》);再如“距关,毋内诸侯”中的“距”通 “拒”(《鸿门宴》)。

● 3.本字和借字的形体不同,二者音同或音近通假。如“

令将军与臣有部”中的“部”通“隙”(《鸿门宴》)。

● 在文言文的翻译中,如果结合语境推测出的意思和本字的关系不

大时要考虑通假的可能。注意通假的几种情况,要么字音相同,要么 字形有联系。尤其在疏通文意时,如果翻译不通,要考虑通假。

●二、多义实词——溯源辨流,紧扣语境

● 古代汉语以单音节词为主,很多文言词具有两个或者两个以上的义项,即 一个词具有多种含义。这就是一词多义现象。一词多义现象在文言文中相当普遍 。把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义等。以“引”为例:

意 义

例 句

本义 拉开弓

丁壮者引弦而战。(《塞翁失马》)

引申义 拉

左右或欲引相如去。(《廉颇蔺相如列传》)

拉长

引吭高歌(成语)

抽、拔出

引佩刀刺马杀之。(《宋史 ·太祖本纪》)

伸长

狼奄至,引首顾曰。(《中山狼传》)

拿

引绳而束缚之。(《中山狼传》)

意 义

例 句

引申义 带领

燕引兵东围即墨。(《史记 · 田单列传》)

承担

公卿各引咎自责。(《北史 · 高祖武帝》)

举荐、提拔

奖引后进,如恐不及。(《 宋史 · 欧阳修传》)

延请

乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如。(《 廉颇蔺相

如列传》)

援引

不宜妄自菲薄,引喻失义。(《出师表》)

掉转

引车避匿。(《 廉颇蔺相如列传》)

引导

引火烧身、引人入胜(成语)

● (微积素」 类义词

● ①表示“庄稼收成不好、荒年”的有:凶、俭、歉、饥、懂。

● ②表示“责备”的有:让、过、望、谴、非、尤、咎、责、诛、折。

● ③表示“赞许”的有:多、称、誉、许、道、与、嘉、褒。

● ④表示“私下、暗地”的有:阴、潜、间、私、窃、微、暗、密、偷、窥 、伺、蔽、觇、匿、隐、黑、秘、藏、伏。

● ⑤表示“掌管”的有:典、当、知、守、掌、职、执、序、司。

● ⑦表示“轻视、看不起”的有:小、易、轻、少、鄙。

● ⑧表示“代理”的有:假、权、摄、署、守。

● ⑨表示“兼任”的有:行、领、判、兼、加。

● ⑩表示“等到”的有:及、至、逮、迨、泊、俟。

● ⑥表示“去、到、往”的有:之、适、如、造、诣、徂、至、趋

● 表示嫉恨的有:恶、厌、憎、衔、怨、患、疾、恨、诅。

● 表示授予官职的有:辟、荐、举、知、拜、选、除、授、起、 察、仕。

● 表示官职升降的有:升、擢、拔、迁、陟、晋、加,罢、黜、

免、谪、左迁、窜、放。

识记多义词,一定要找出其本义(工 具书中一般列为第一条)或基本义项, 寻求众多义项之间的关联。

每个词语虽然都有它自己的含义,但 同一词语在不同的语境中往往含义不 同,或为本义或为引申义。只有紧扣 语境,才能准确地解释词语。

巧借本义联系

紧扣语境推敲

词多义

●三、古今异义词——了解词义演变特点

● 文言文中有很多词的字形与现代汉语相同,由于词义的演变,我们不能轻 易地依照现代词义去解读。因此,我们应该掌握这种词义的演变情况:

● 1 .词义扩大。如“皮”,本义指“兽皮”,现指“人或生物体表面的一层 组织”,如“树皮”。有利用通感方法扩大词义的,如“甘”,原义是“ 美 甜”,现在除了“味美”之外,还有“心里乐意”的意思,如“心甘情愿”。有 由专名扩大到通用名的,如“江”“河”,原指“长江”“黄河”,现指“一般 的大江大河”。

● 2.词义缩小。有表示范围缩小的,如“丈夫”,古代指“男子”,现在专 指“妻子的配偶”。有词义义项减少的,如“劝”,古代有“鼓励”“劝说”的 意思,如今只剩下“劝说”这一个义项。“让”字在文言文中既可表示“辞让、 谦让”之意,又可表示“责备”之意,现只用前一个义项了。

● 3,词义转移。主要涉及事物的转移、动作的转移、范围的转移和词性的变 化等。如“币”古代指“礼物”,现在指“钱”;“慢”古代是“怠慢”之意 今义与“快”相对;“假”古代是“借”的意思,今义与“真”相对。

● 4. 词义弱化。如“饿”字,古义指严重的饥饿,已达到受死亡 威胁的程度,今义指肚子空,与“饱”相对;“怨”,古义表示“仇 恨、怀恨”,现在表示“埋怨、责备”。

● 5.词义强化。如“恨”,古代多表示“遗憾、不满意”,现在 则表示“仇恨、怀恨”;“诛”最初只表示“责备”,后来强化为 杀戮”的意思。

● 6. 感彩变化。如诸葛亮《出师表》中“先帝不以臣卑鄙”中的“卑鄙 ”,在古代表示“社会地位低下,见识浅陋”,本来没有贬义,但现在却用来表 示“道德败坏、品行恶劣”,变成纯粹的贬义词了。

●王,无法满足姬妾的要求。孟尝君的食客中有个善于偷盗的,便潜入

秦国的仓库,偷出白色狐狸皮袍送给姬妾,于是姬妾在秦王面前为孟 尝君说情并使秦王放了他。(孟尝君走后,)秦王非常后悔,派人去追 。孟尝君已经逃到函谷关,函谷关的规定是鸡鸣才能开门放客,这 时 距鸡鸣尚早,而追赶的人马上就要到了。孟尝君的食客中有一个善于 学鸡叫的,(便学鸡鸣之声,)田野四处的鸡听到后都跟着叫了起来, 孟尝君于是得以脱身回国。

● 如文言文中出现和现代汉语相同的双音节词语,注意是否能够拆分,如能 拆分为两个词语且代入原文语意通顺即为两个词语, 一般来说,古汉语的一个字 对应现代汉语的一个词语。注意连绵词,连绵词词义一般较稳定,连绵词有两种 情况:双声和叠韵,即两个语素的声母相同或韵母相同。

●四、偏义复词——特殊实词多关注

● 古汉语中,有的合成词是由两个同义或反义的单音语素合成,而 意义却偏在其中一个语素上,另一个语素只起陪衬作用。

● 1.两个语素意义相对。如:“宫中府中,俱为一体,陟罚臧否 ,不宜异同。”(《出师表》)句中的“异同”为偏义复词,意义偏在

“异”,不在“同”。

● 2. 两个语素意义相近。如:“今有一人,入人园圃,窃其桃李。”(《墨子 非攻》)“园”是种树的地方,“圃”是种菜的地方,在句中只有“园”这个语 素意义,“圃”只作陪衬。

● 需注意的是,两个语素意义相近的偏义复词和同义复词要区别开来。如《 孔雀东南飞》中,“举动自专由”“会不相从许”。“专由”,就是说“自专” 或“自由”,“从许”即是“相从”“相许”,此为同义复词。

● 裴楷有贪利的毛病,不满意所处的官位。王浑为裴楷请求说:“裴楷受到 先代皇帝提拔的恩典,又受到陛下的宠幸知遇,确实是竭尽忠诚的时候。但是裴 楷生性不善竞争,安心于淡泊退隐,有见识的人可以看到他的心迹。裴楷如今不 振作,我深为担忧。光禄勋缺员,我认为可以任用。”不被采纳。等到病重,下 诏派遣黄门郎王衍探视。去世,时年五十五岁,谥号元。

● 阅读时,遇到偏义复词,必须依据上下文确定什么语素表

示词义,什么语素不表示词义,然后予以正确解释。

申话素

二、古代诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)阅读下面的文言文,完成下面小题。

齐助楚攻秦,取曲沃。其后秦欲伐齐,齐、楚之交善,惠王患之,谓张仪曰:“ 吾欲伐齐,齐、楚方欢,子为寡人虑之,奈何 ”张仪曰:“王其为臣约车并币,臣请 试之。”张仪南见楚王,曰:“今齐王之罪其于敝邑之王甚厚,敝邑欲伐之,而大国与 之欢。大王苟能闭关绝齐,臣请使秦王献商于之地,方六百里。若此,则是北弱齐, 西德于秦,而私商于之地以为利也,则此一计而三利俱至。”楚王大说,宣言之于朝 廷曰:“不榖得商于之田,方六百里。”群臣闻见者毕贺,陈轸后见,独不贺。楚王 曰 :“不榖不须一兵不伤一人而得商于之地六百里寡人自以为智矣诸士大夫皆贺子独不 贺何也”陈轸对曰:“臣见商于之地不可得,而患必至也。”

2022全国甲卷(文言文)

王曰:“何也 ”对曰:“夫秦所以重王者,以王有齐也。今地未可得而齐先绝,是楚

孤也,秦又何重孤国 且先绝齐,后责地,必受欺于张仪。是西生秦患,北绝齐交, 则两国兵必至矣。”楚王不听,曰:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”楚王使 人绝齐。张仪反,秦使人使齐,齐、秦之交阴合。楚因使一将军受地于秦。张仪知楚 绝齐也,乃出见使者曰:“从某至某,广从六里。”使者反报楚王,楚王大怒,欲兴 师 伐秦。陈轸曰:“伐秦,非计也。王不如因而赂之一名都,与之伐齐,是我亡于秦而 取偿于齐也。”楚王不听,遂举兵伐秦。秦与齐合,楚兵大败于杜陵。故楚之土壤士

民非削弱,仅以救亡者,计失于陈轸,过听于张仪。

(节选自《战国策 ·秦策二》)

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(

)

A. 约车意思是约定派车,“约”与《鸿门宴》“与诸将约”的“约”字 含义相同。

B. 宜 言指特意宜扬某种言论,使人周知,与后来用作文告“宜言” 含义不同。

C.孤国指孤立的国家,“孤”与《赤壁赋》“泣孤舟之嫠妇”的“孤” 字含义相同。

D. 阴合意思是暗中联合,“阴”与《岳阳楼记》“朝晖夕阴”的“阴” 字含义不同。

试题解析

试题解析

本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

A.“约车”的“约”是“拴套、准备”之意,“与诸将约”的“约”是“约定”之意,二者含义

不同。说法错误。( 一 词 多 义 )

B.“宣言”是指特意宣扬某种言论,使人周知;作文告的“宣言”是指国家、政党、团 体或领导人对重大问题公开表态以进行的宜传号召,二者含义不同。说法正确。

(古今异义)

C.“孤国”中的“孤”是孤单、孤立的意思;《赤壁赋》“泣孤舟之嫠妇”的“孤”字是孤 单之意,二者含义相同。说法正确。

D.“阴合”的“阴”是私下、暗中的意思,《岳阳楼记》“朝晖夕阴”的“阴”字指阴晦的

气象,二者含义不同。说法正确。( 一 词 多 义 )

故选A。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)楚王不听,日:“吾事善矣!子其弭口无言,以待吾事。”

(2)张仪知楚绝齐也,乃出见使者日:“从某至某,广从六里。”

(1)楚王不听从,说:“我的计划已经妥当了,你就闭口不要多说,就等待看我( 得到割地)吧。”

(2)张仪在证实楚齐确实断交以后,才出来接见楚国的索土使臣说:“从这里到那 里,纵横总共是六里土地。”

【解析】本题考查学生理解并翻译文言文句子能力。

(1)“善”,形容词,妥当,好;“其”,副词,表命令语气,还是;“弭口”, 住口。

(2)“绝”,动词,断绝;“乃”,副词,才;“广从”,纵横。

参考译文:齐国帮助楚国进攻秦国,攻下了(秦地)曲沃。后来秦想要进攻齐国,由于齐、楚友好

, 秦惠王为此忧虑,对张仪说:“我想要发兵攻齐,无奈齐、楚两国关系正密切,请你为我考虑一下 ,怎么办呢 ”张仪说:“请大王为我准备车马和金钱,让我试试看。”于是张仪去南方楚国见到楚怀 王,说:“现在对秦王来说齐王的罪恶是最严重的,秦国准备征讨齐国,然而楚国跟齐国交好。如果 大王能关起国门跟齐断绝交邦,让我劝说秦王献上商于的土地,方圆六百里。如果这样,楚国就在北 面削弱了齐国的势力,又在西面对秦国施有恩惠,且获得了商于六百里土地,这就是一举三得的上策 。”楚怀王非常高兴,在朝堂上宜布说:“我已经得到商于六百里土地。”听见这话的群臣都向怀王道 贺,陈轸最后晋见,唯独不向怀王道贺。

试题解析

试题解析

怀王说:“我不派遣一个士兵,不伤亡一名将士,就得到商于六百里土地,我自认为这是非常明智的,朝中百 官都向我道贺,只有你一个人不道贺,这是为什么 ”陈轸回答说:“我认为大王不但得不到商于六百里土地, 反而一定会招来祸患。”怀王问:“为什么 ”陈轸回答说:“秦王之所以重视大王的原因,是因为有齐国这样一 个强大盟邦。如今还没有得到秦国的割地却先和齐国断绝邦交,是让楚国陷于孤立状态啊,秦国又怎会重视一 个孤立无援的国家呢 何况楚国如果先跟齐国断交,然后再向秦要求割让土地,那么必然遭到张仪欺骗。结果 是西面惹出秦国的祸患,北面切断了齐国的后援,这样秦齐两国的兵都一定会进攻楚国。”楚王不听从,说:“ 我的计划已经妥当了,你就闭口不要多说,就等待看我(得到割地)吧。”怀王派使者跟齐国断绝邦交。张仪 回到秦国之后,秦王就派使者前往齐国,秦齐的盟约暗中缔结成功。楚国派遣一名将军去秦国接收土地。张仪 在证实楚齐确实断交以后,才出来接见楚国的索土使臣说:“从这里到那里,纵横总共是六里土地。”楚国使节 回国报告楚怀王,怀王大怒,准备发兵去攻打秦国。陈轸说:“攻打秦国,不是一个好办法。大王不如趁此机 会将一个大都市送给秦国,跟秦连兵伐齐,这样可以把损失在秦国手里的再从齐国补偿回来。楚怀王没有采纳 ,于是发兵北去攻打秦国。秦、齐两国合兵,楚军在杜陵惨败。可见,楚国的土地并非不大,人民也并非软弱 ,之所以会几乎亡国,是怀王没有采纳陈轸的忠告,而过于听信张仪的缘故。

● ( 通霞子)

● 1、翻译文中画线的句子。

● 公孙鞅者,卫之庶孙也,好刑名之学。事魏相公叔痤,痤知其贤,未及进

,会病,魏惠王往问之曰:“公叔病有如不可讳,将奈社稷何 ”公叔曰:“痤 之中庶子卫鞅,年虽少,有奇才,愿君举国而听之。”王嘿然。公叔曰:“ 君 即 不听用鞅,必杀之,无令出境。”王许诺而去。公叔召鞅谢曰:“吾先君而后臣 ,故先为君谋,后以告子。子必速行矣!”鞅曰:“君不能用子之言任臣,又安 能用子之言杀臣乎!”卒不去。王出,谓左右曰:“公叔病甚,悲乎!欲令寡人 以国听卫鞅也,既又劝寡人杀之,岂不悖哉!”

● (节选自《通鉴纪事本末 ·秦并六国》)

● 君即不听用鞅,必杀之,无令出境。

● 解析:“无”同“毋”。

● 答案:如果您不能重用公孙鞅,就一定要杀掉他,不要让他离开魏国。

● 参考译文:

● 公孙鞅,是卫国公室庶出的子孙,喜好法家刑名之学。最初为魏国国相公

叔痤的家臣,公叔痤知道他贤能,有才干,还没来得及推荐他,恰逢身患重病, 魏惠王前来看望公叔痤,担心地问:“如果您的病万一不治,国家大事该怎么办 ”公叔痤回答说:“我手下的中庶子公孙鞅,虽年纪轻,却有奇才大略,希望 国君把国家交给他来治理。”魏惠王听了默不作声。公叔痤又说:“如果您不能 重用公孙鞅,就一定要杀掉他,不要让他离开魏国。”魏惠王答应后便离去。公 孙痤召来公孙鞅道歉说:“我做事

●历来本着先君后臣的原则,因此先替国君谋划,然后再告诉你。你赶快逃走吧! ”公孙鞅说:“国君既然不听信您的话任用我,又怎么能听信您的话来杀我呢! ”最终没有逃走。惠王离开之后,对左右侍从们说:“公孙痤病得很厉害,真是 让人心痛啊!他让我把国家交给公孙鞅治理,然后又劝我杀掉他,这岂不是荒唐 吗 ”

● 2.翻译文中画线的句子。

● 后凉州刺史范柏年授(杨公则)为宋熙太守,领白马戍主。时氐贼李乌奴攻白 马,公则矢尽粮竭,陷于寇,抗声骂贼。乌奴壮之,要与同事,公则伪许而图之 ,谋泄,单马逃归。母忧去官。入为前军将军。江州既定,连旌东下,直造建邺

● (节选自《南史 ·杨公则传》)

● 乌奴壮之,要与同事,公则伪许而图之,谋泄,单马逃归。

● 解 析 :关键词:壮,认为……壮烈;要,同“邀”;同事,共事;图,谋 划。

● 答案:李乌奴认为他的行为壮烈,邀请他与自己共事,杨公则假装同意而 图谋(袭击)他,计谋泄露,他一人骑马逃回。

● 参考译文:

● 后来凉州刺史范柏年授杨公则为宋熙太守,兼任驻守白马县的长官。当时 氐贼李乌奴攻打白马县,公则箭尽粮绝,被敌人俘虏,大声骂敌人。李乌奴认为 他的行为壮烈,邀请他与自己共事,杨公则假装同意而图谋(袭击)他,计谋泄露 ,他一人骑马逃回。母亲去世,辞去官职。入朝任前军将军。江州平定以后,合 军东下,直抵建邺。

3.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

初,智宜子将以瑶为后,智果曰:“不如宵也。瑶之贤于人者五,其不 逮者一也。美髯长大则贤,射御足力则贤,伎艺毕给则贤,巧文辩慧则贤,

强毅果敢则贤;如是而甚不仁。夫以其五贤陵人,而以不仁行之,其谁能待 之 若果立瑶也,智宗必灭。”弗听。智果别族于太史,为辅氏。

(节选自《通鉴纪事本末 ·三家分晋》)

【一词多之」

(1)下列对句中加点词语的解释,不正确的一项是( )

A. 智宜子将以瑶为后 后:继承人

B. 美髯长大则贤 贤:贤明

C. 伎艺毕给则贤 毕:都,全部

D. 弗听 弗:不

● 解析:B 项,“贤”在这里是“胜过”“超过”的意思。

①瑶之贤于人者五,其不逮者一也。

答案:智瑶超过别人的有五个方面,他不如人的只有一个方面。

②智果别族于太史,为辅氏。

答案:智果便向太史请求让自己家族脱离智族姓氏,另立宗族为辅

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

氏。

● 参考译文:

● 起初,统治晋国的智宣子打算以智瑶为继承人,族人智果说:“他不如智宵。智瑶超过别 人的有五个方面,他不如人的只有一个方面。须髯美丽,身材高大,超过人;精于射箭、驾车 ,有充足的勇力,超过人;技能才艺全都具备,超过人;善长文辞,聪明富手辩才,超过人:

刚毅坚定,果断勇敢,超过人。超过人的方面如此,但(不如人的方面是)很没有仁德。(智瑶)用 他五个超过人的方面欺压人,而用不仁德的做法为人处世,谁能依靠他 如果真的立智瑶为继 承人,智氏宗族必遭灭门之祸。”智宣子不听智果的意见。智果便向太史请求让自己家族脱离 智族姓氏,另立宗族为辅氏。

● 【古今异义】

● 4、翻译文中画线的句子。

● 秦王闻孟尝君之贤,使泾阳君为质于齐以请。孟尝君来入秦,秦王以为丞 相。

● 十七年,或谓秦王曰:“孟尝君相秦,必先齐而后秦,秦其危哉!”秦王 乃以楼缓为相,囚孟尝君,欲杀之。孟尝君使人求解于秦王幸姬,姬曰:“愿 得 君狐白裘。”孟尝君有狐白裘,已献之秦王,无以应姬求。

●客有善为狗盗者,入秦藏中,盗狐白裘以献姬,姬乃为之言于王而遣 之。王后悔,使追之。孟尝君至关,关法鸡鸣而出客,时尚蚤,追 者 将至。客有善为鸡鸣者,野鸡闻之皆鸣,孟尝君乃得脱归。

● (节选自《通鉴纪事本末 ·秦并六国》)

● (1)孟尝君相秦,必先齐而后秦,秦其危哉!

● 答 案 ;孟尝君做了秦国的丞相,必定先考虑齐国的利益而后才会想到秦国 ,这样对秦国实在太危险了!

●( 2)客有善为鸡鸣者,野鸡闻之皆鸣,孟尝君乃得脱归。

● 解 析 :中“野鸡”为古今异义词,指“田野四处的鸡”。

● 答 案 :孟尝君的食客中有一个善于学鸡叫的,(便学鸡鸣之声,)田野四处的 鸡听到后都跟着叫了起来,孟尝君于是得以脱身回国。

● 参考译文:

● 秦王听说孟尝君非常有才能,便派泾阳君到齐国做人质,邀请孟尝君到秦 国来。孟尝君到了秦国后,秦王任命他为丞相。

● 周赧王十七年(前298年),有人对秦王说:“孟尝君做了秦国的丞相,必定 先考虑齐国的利益而后才会想到秦国,这样对秦国实在太危险了!”于是秦王就 改任楼缓为丞相,并将孟尝君囚禁起来,想把他杀掉。孟尝君派人向秦王宠爱的 姬妾求救,姬妾说:“(如果要我帮忙,)希望得到孟尝君的那件白色狐狸皮袍。

”孟尝君确实有件白色狐狸皮袍,已经献给了秦

● (编义词」

● 5、翻译文中画线的句子。

● (裴)楷性宽厚,与物无忤。不持俭素,每游荣贵,辄取其珍玩。虽车马器服 ,宿昔之间,便以施诸穷乏。尝营别宅,其从兄衍见而悦之,即以宅与衍。梁、 赵二王,国之近属,贵重当时,楷岁请二国租钱百万,以散亲族。人或讥之,楷 曰:“损有余以补不足,天之道也。”安于毁誉,其行己任率,皆此类也。

● 楷有渴利疾,不乐处势。王浑为楷请曰:“楷受先帝拔擢之恩, 复蒙陛下宠遇,诚竭节之秋也。然楷性不竞于物,安于淡退,有识有 以见其心也。楷今委顿,臣深忧之。光禄勋缺,以为可用。 ”不听。 及疾笃,诏遣黄门郎王衍省疾。卒,时年五十五,谥曰元。

● (选自《晋书 ·裴楷传》)

● (1)楷曰:“损有余以补不足,天之道也。”安于毁誉,其行己任率,皆此 类也。

● 解析:重点字词:“天之道也”,判断句;毁誉,偏在“毁”,诋毁;任 率,任性率真;此类,这类情况;“皆此类也”,判断句。

● 答案:裴楷说:“减损多余的以补不足,这是天道。”不在乎别人的诋毁 ,他立身行事任性率真,都是这类情况。

● (2)王浑为楷请曰:“楷受先帝拔擢之恩,复蒙陛下宠遇,诚竭节之秋也。

● 解 析 :重点字词:拔擢,提拔;诚,确实;秋,时候;“诚竭节之秋也” ,判断句。

● 答 案 :王浑为裴楷请求说:“裴楷受到先代皇帝提拔的恩典,又受到陛下 的宠幸知遇,确实是竭尽忠诚的时候。”

● 参考译文:

● 裴楷生性宽厚,与人无仇。不主张朴素,每逢去荣华富贵的地方游玩,就拿走别人的珍宝 古玩。即便是车马器具服饰,短时间内,就送给穷困的人。曾经营造了一处别墅,他的堂兄裴 衍见到后喜欢,裴楷就把房子送给了裴衍。梁、赵两位王,是国君的近亲,在当时地位显赫, 裴楷每年请两封国拿出租钱百万,散给亲族。有人讥讽裴楷,裴楷说:“减损多余的以补不足 ,这是天道。”不在乎别人的诋毁,他立身行事任性率真,都是这类情况。

谢谢!