初三数学上册导学案

图片预览

文档简介

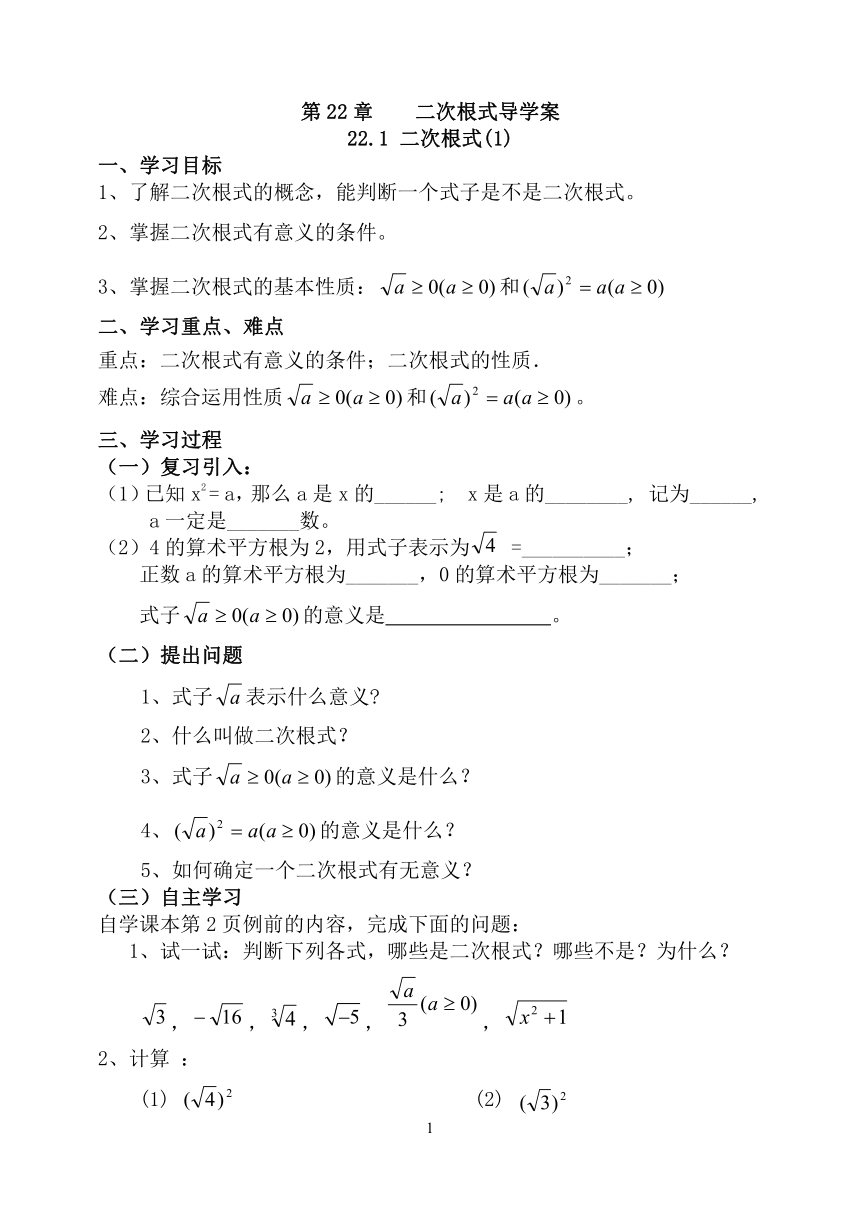

第22章 二次根式导学案

22.1 二次根式(1)

一、学习目标

1、了解二次根式的概念,能判断一个式子是不是二次根式。

2、掌握二次根式有意义的条件。

3、掌握二次根式的基本性质:和

二、学习重点、难点

重点:二次根式有意义的条件;二次根式的性质.

难点:综合运用性质和。

三、学习过程

(一)复习引入:

(1)已知x2 = a,那么a是x的______; x是a的________, 记为______,

a一定是_______数。

(2)4的算术平方根为2,用式子表示为 =__________;

正数a的算术平方根为_______,0的算术平方根为_______;

式子的意义是 。

(二)提出问题

1、式子表示什么意义

2、什么叫做二次根式?

3、式子的意义是什么?

4、的意义是什么?

5、如何确定一个二次根式有无意义?

(三)自主学习

自学课本第2页例前的内容,完成下面的问题:

1、试一试:判断下列各式,哪些是二次根式?哪些不是?为什么?

,,,,,

2、计算 :

(1) (2)

(3) (4)

根据计算结果,你能得出结论: ,其中,

的意义是 。

3、当a为正数时指a的 ,而0的算术平方根是 ,负数 ,只有非负数a才有算术平方根。所以,在二次根式中,字母a必须满足 , 才有意义。

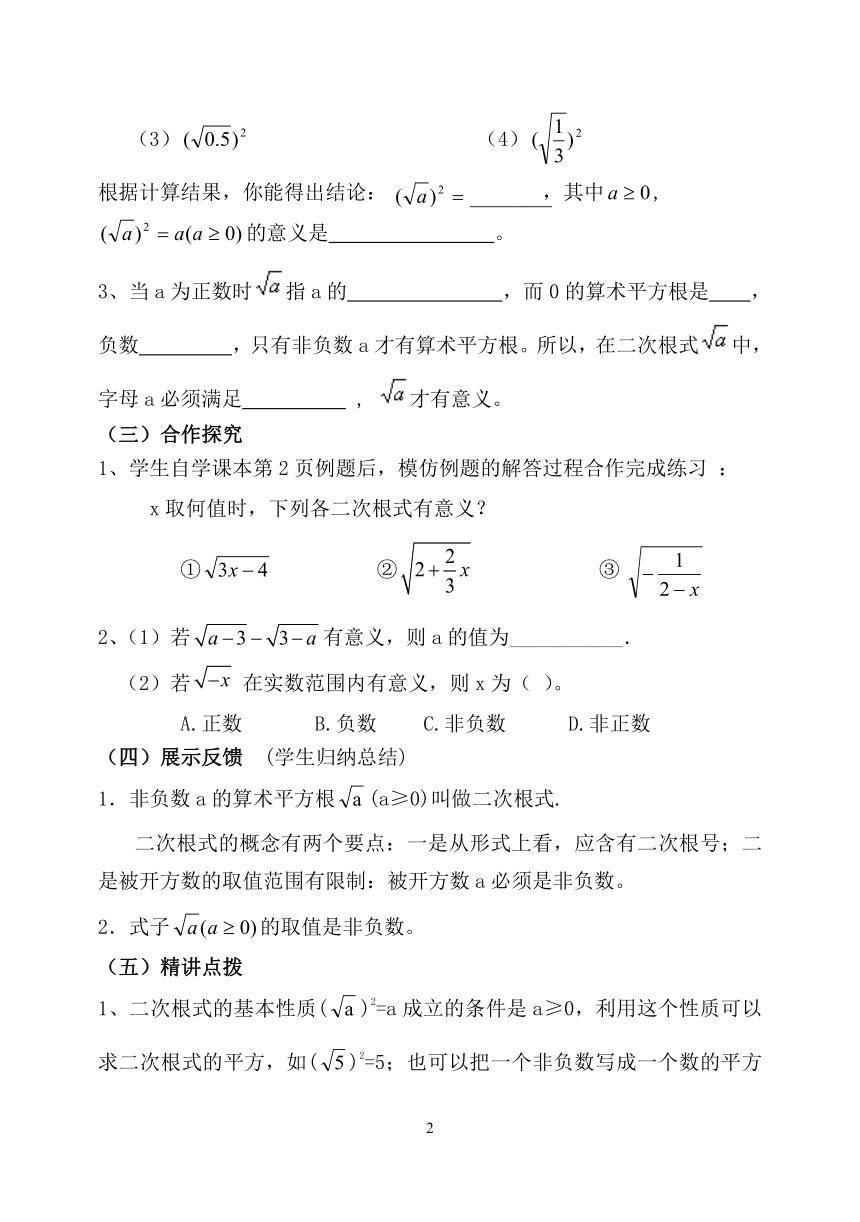

(三)合作探究

1、学生自学课本第2页例题后,模仿例题的解答过程合作完成练习 :

x取何值时,下列各二次根式有意义?

① ② ③

2、(1)若有意义,则a的值为___________.

(2)若 在实数范围内有意义,则x为( )。

A.正数 B.负数 C.非负数 D.非正数

(四)展示反馈 (学生归纳总结)

1.非负数a的算术平方根(a≥0)叫做二次根式.

二次根式的概念有两个要点:一是从形式上看,应含有二次根号;二是被开方数的取值范围有限制:被开方数a必须是非负数。

2.式子的取值是非负数。

(五)精讲点拨

1、二次根式的基本性质()2=a成立的条件是a≥0,利用这个性质可以求二次根式的平方,如()2=5;也可以把一个非负数写成一个数的平方形式,如5=()2.

2、讨论二次根式的被开方数中字母的取值,实际上是解所含字母的不等式。

(五)拓展延伸

1、(1)在式子中,x的取值范围是 ____________.

(2)已知+=0,则x-y= _____________.

(3)已知y=+,则= _____________。

2、由公式,我们可以得到公式a= ,利用此公式可以把任意一个非负数写成一个数的平方的形式。

(1)把下列非负数写成一个数的平方的形式:

5 0.35

(2)在实数范围内因式分解

4a-11

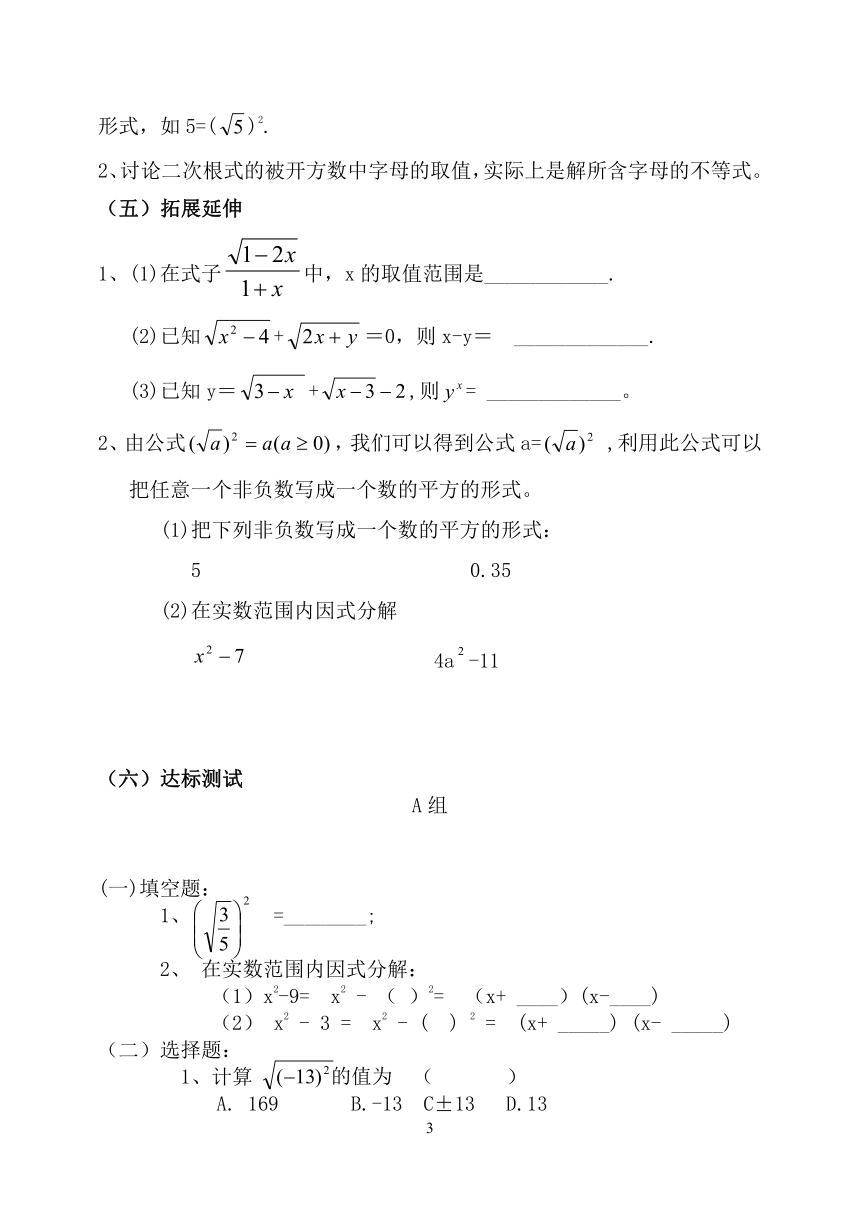

(六)达标测试

A组

(一)填空题:

1、 =________;

2、 在实数范围内因式分解:

(1)x2-9= x2 - ( )2= (x+ ____)(x-____)

(2) x2 - 3 = x2 - ( ) 2 = (x+ _____) (x- _____)

(二)选择题:

1、计算 ( )

A. 169 B.-13 C±13 D.13

2、已知

A. x>-3 B. x<-3 C.x=-3 D x的值不能确定

3、下列计算中,不正确的是 ( )。

A. 3= B 0.5=

C .=0.3 D =35

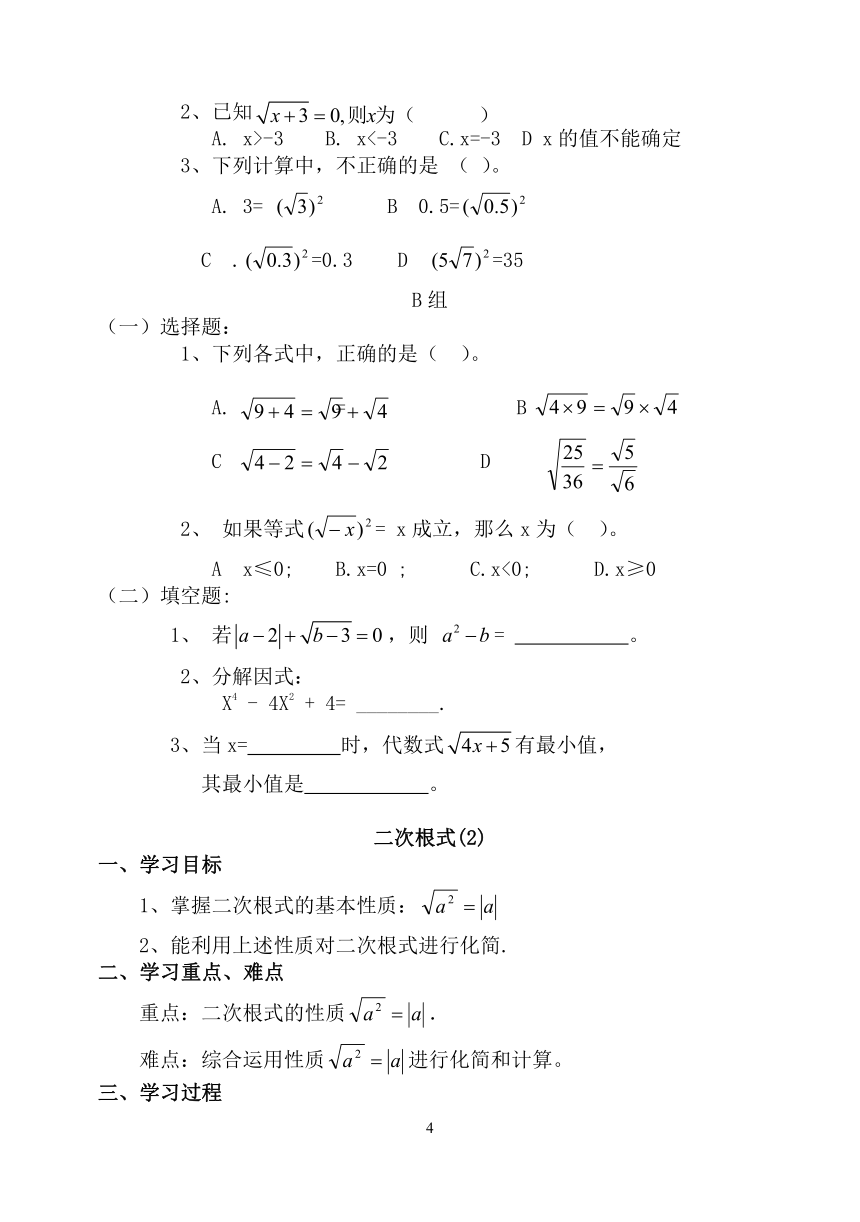

B组

(一)选择题:

1、下列各式中,正确的是( )。

A. = B

C D

2、 如果等式= x成立,那么x为( )。

A x≤0; B.x=0 ; C.x<0; D.x≥0

(二)填空题:

1、 若,则 = 。

2、分解因式:

X4 - 4X2 + 4= ________.

3、当x= 时,代数式有最小值,

其最小值是 。

二次根式(2)

一、学习目标

1、掌握二次根式的基本性质:

2、能利用上述性质对二次根式进行化简.

二、学习重点、难点

重点:二次根式的性质.

难点:综合运用性质进行化简和计算。

三、学习过程

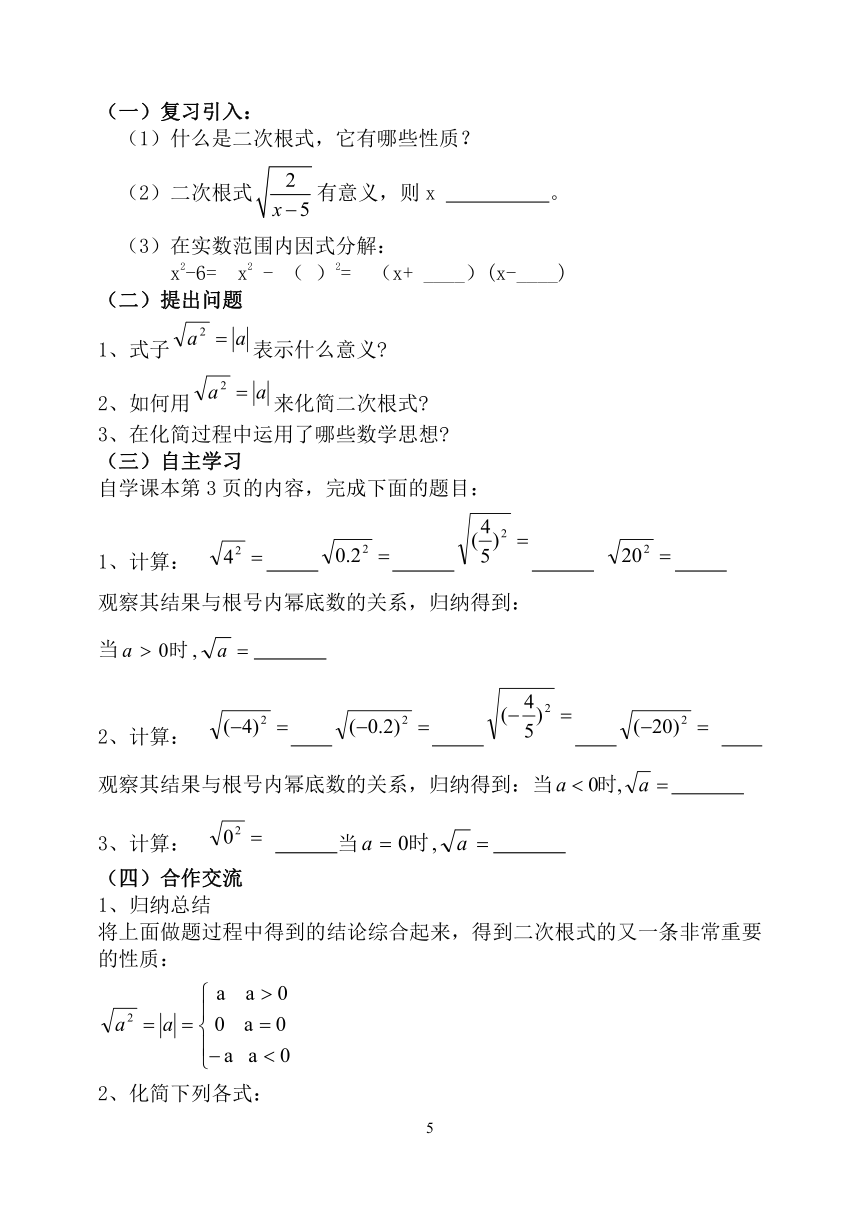

(一)复习引入:

(1)什么是二次根式,它有哪些性质?

(2)二次根式有意义,则x 。

(3)在实数范围内因式分解:

x2-6= x2 - ( )2= (x+ ____)(x-____)

(二)提出问题

1、式子表示什么意义

2、如何用来化简二次根式

3、在化简过程中运用了哪些数学思想

(三)自主学习

自学课本第3页的内容,完成下面的题目:

1、计算:

观察其结果与根号内幂底数的关系,归纳得到:

当

2、计算:

观察其结果与根号内幂底数的关系,归纳得到:当

3、计算: 当

(四)合作交流

1、归纳总结

将上面做题过程中得到的结论综合起来,得到二次根式的又一条非常重要的性质:

2、化简下列各式:

3、请大家思考、讨论二次根式的性质与有什么区别与联系。

(五)展示反馈

1、化简下列各式

(1) (2)

2、化简下列各式

(1) (2)(x<-2)

(六)精讲点拨

利用可将二次根式被开方数中的完全平方式“开方”出来,达到化简的目的,进行化简的关键是准确确定“a”的取值。

(七)拓展延伸

(1)a、b、c为三角形的三条边,则 ____________.

(2) 把(2-x)的根号外的(2-x)适当变形后移入根号内,得( )

A、B、 C、 D、

(3) 若二次根式有意义,化简│x-4│-│7-x│。

(八)达标测试:

A组

1、填空:(1)、-=_________.

(2)、=

2、已知2<x<3,化简:

B组

1、 已知0 <x<1,化简:-

2、 边长为a的正方形桌面,正中间有一个边长为的正方形方孔.若沿图中虚线锯开,可以拼成一个新的正方形桌面.你会拼吗?试求出新的正方形边长.

22.2二次根式的乘除法

二次根式的乘法

一、学习目标

1、掌握二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质。

2、熟练进行二次根式的乘法运算及化简。

二、学习重点、难点

重点: 掌握和应用二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质。

难点: 正确依据二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质进行二次根式的化简。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、计算:

(1)×=______ =_______

(2) × =_______ =_______

(3) × =_______ =_______

2、根据上题计算结果,用“>”、“<”或“=”填空:

(1)×_____

(2)×____

(3) ×__

(二)提出问题

1、二次根式的乘法法则是什么?如何归纳出这一法则的?

2、如何二次根式的乘法法则进行计算?

3、积的算术平方根有什么性质?

4、如何运用积的算术平方根的性质进行二次根式的化简。

(三)自主学习

自学课本第5—6页“积的算术平方根”前的内容,完成下面的题目:

1、用计算器填空:

(1)×____ (2)×____

(3)×____ (4)×____

2、由上题并结合知识回顾中的结论,你发现了什么规律?

能用数学表达式表示发现的规律吗?

3、二次根式的乘法法则是:

(四)合作交流

1、自学课本6页例1后,依照例题进行计算:

(1)× (2)2×3

(3)· (4)··

2、自学课本第6—7页内容,完成下列问题:

(1)用式子表示积的算术平方根的性质:

。

(2)化简:

① ②

③ ④

(五)展示反馈

展示学习成果后,请大家讨论:对于×的运算中不必把它变成后再进行计算,你有什么好办法?

(六)精讲点拨

1、当二次根式前面有系数时,可类比单项式乘以单项式法则进行计算:即系数之积作为积的系数,被开方数之积为被开方数。

2、化简二次根式达到的要求:

(1)被开方数进行因数或因式分解。

(2)分解后把能开尽方的开出来。

(七)拓展延伸

1、判断下列各式是否正确并说明理由。

(1)=

(2)=ab

(3) 6×(-2)==

(4) ===12

2、不改变式子的值,把根号外的非负因式适当变形后移入根号内。

(1) -3 (2)

(八)达标测试:

A组

1、选择题

(1)等式成立的条件是( )

A.x≥1 B.x≥-1 C.-1≤x≤1 D.x≥1或x≤-1

(2)下列各等式成立的是( ).

A.4×2=8 B.5×4=20

C.4×3=7 D.5×4=20

(3)二次根式的计算结果是( )

A.2 B.-2 C.6 D.12

2、化简:

(1); (2);

3、计算:

(1); (2);

B组

1、选择题

(1)若,则=( )

A.4 B.2 C.-2 D.1

(2)下列各式的计算中,不正确的是( )

A.=(-2)×(-4)=8

B.

C.

D.

2、计算:(1)6×(-2); (2);

二次根式的除法

一、学习目标

1、掌握二次根式的除法法则和商的算术平方根的性质。

2、能熟练进行二次根式的除法运算及化简。

二、学习重点、难点

重点: 掌握和应用二次根式的除法法则和商的算术平方根的性质。

难点: 正确依据二次根式的除法法则和商的算术平方根的性质进行二次根式的化简。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、写出二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质

2、计算: (1)3×(-4) (2)

3、填空: (1)=________,=_________

(2)=________,=________

(3)=________,=_________

(二)提出问题:

1、二次根式的除法法则是什么?如何归纳出这一法则的?

2、如何二次根式的除法法则进行计算?

3、商的算术平方根有什么性质?

4、如何运用商的算术平方根的性质进行二次根式的化简?

(三)自主学习

自学课本第7页—第8页内容,完成下面的题目:

1、由“知识回顾3题”可得规律:

______ ______ _______

2、利用计算器计算填空:

(1)=_________(2)=_________(3)=______

规律:______ _______ _____

3、根据大家的练习和解答,我们可以得到二次根式的除法法则:

。

把这个法则反过来,得到商的算术平方根性质:

。

(四)合作交流

1、 自学课本例3,仿照例题完成下面的题目:

计算:(1) (2)

2、自学课本例4,仿照例题完成下面的题目:

化简:(1) (2)

(五)精讲点拨

1、当二次根式前面有系数时,类比单项式除以单项式法则进行计算:即系数之商作为商的系数,被开方数之商为被开方数。

2、化简二次根式达到的要求:

(1)被开方数不含分母;

(2)分母中不含有二次根式。

(六)拓展延伸

阅读下列运算过程:

,

数学上将这种把分母的根号去掉的过程称作“分母有理化”。

利用上述方法化简:(1) =_________ (2)=_________

(3) =_____ ___ (4) =___ ___

(七)达标测试:

A组

1、选择题

(1)计算的结果是( ).

A. B. C. D.

(2)化简的结果是( )

A.- B.- C.- D.-

2、计算:

(1) (2)

(3) (4)

B组

用两种方法计算:

(1) (2)

最简二次根式

一、学习目标

1、理解最简二次根式的概念。

2、把二次根式化成最简二次根式.

3、熟练进行二次根式的乘除混合运算。

二、学习重点、难点

重点:最简二次根式的运用。

难点:会判断二次根式是否是最简二次根式和二次根式的乘除混合运算。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、化简(1) (2)

2、结合上题的计算结果,回顾前两节中利用积、商的算术平方根的性质化简二次根式达到的要求是什么?

(二)提出问题:

1、什么是最简二次根式?

2、如何判断一个二次根式是否是最简二次根式?

3、如何进行二次根式的乘除混合运算?

(三)自主学习

自学课本第9页内容,完成下面的题目:

1、满足于 ,

的二次根式称为最简二次根式.

2、化简:

(1) (2)

(3) (4)

(四)合作交流

1、计算:

2、比较下列数的大小

(1)与 (2)

3、如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,

AC=3cm,BC=6cm,求AB的长.

(五)精讲点拨

1、化简二次根式的方法有多种,比较常见的是运用积、商的算术平方根的性质和分母有理化。

2、判断是否为最简二次根式的两条标准:

(1)被开方数不含分母;

(2)被开方数中所有因数或因式的幂的指数都小于2.

(六)拓展延伸

观察下列各式,通过分母有理化,把不是最简二次根式的化成最简二次根式:

,

,

同理可得: =,……

从计算结果中找出规律,并利用这一规律计算

(……+)()的值.

(七)达标测试:

A组

1、选择题

(1)如果(y>0)是二次根式,化为最简二次根式是( ).

A.(y>0) B.(y>0) C.(y>0) D.以上都不对

(2)化简二次根式的结果是

A、 B、- C、 D、-

2、填空:

(1)化简=_________.(x≥0)

(2)已知,则的值等于__________.

3、计算:

(1) (2)

B组

1、计算: (a>0,b>0)

2、若x、y为实数,且y=,求的值。

22.3二次根式的加减法

二次根式的加减法

一、学习目标

1、了解同类二次根式的定义。

2、能熟练进行二次根式的加减运算。

二、学习重点、难点

重点:二次根式加减法的运算。

难点:快速准确进行二次根式加减法的运算。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、什么是同类项?

2、如何进行整式的加减运算?

3、计算:(1)2x-3x+5x (2)

(二)提出问题

1、什么是同类二次根式?

2、判断是否同类二次根式时应注意什么?

3、如何进行二次根式的加减运算?

(三)自主学习

自学课本第10—11页内容,完成下面的题目:

1、试观察下列各组式子,哪些是同类二次根式:

(1) (2)

(3) (4)

从中你得到: 。

2、自学课本例1,例2后,仿例计算:

(1)+ (2)+2+3

(3)3-9+3

通过计算归纳:进行二次根式的加减法时,应

。

(四)合作交流,展示反馈

小组交流结果后,再合作计算,看谁做的又对又快!限时6分钟

(1) (2)

(3) (4)

(五)精讲点拨

1、判断是否同类二次根式时,一定要先化成最简二次根式后再判断。

2、二次根式的加减分三个步骤:

①化成最简二次根式;

②找出同类二次根式;

③合并同类二次根式,不是同类二次根式的不能合并。

(六)拓展延伸

1、如图所示,面积为48cm2的正方形的四个角是

面积为3cm2的小正方形,现将这四个角剪掉,制

作一个无盖的长方体盒子,求这个长方体的高和底

面边长分别是多少?

2、已知4x2+y2-4x-6y+10=0,

求(+y2 HYPERLINK "http://" EMBED Equation.DSMT4 )-(x2-5x)的值.

(七)达标测试:

A组

1、选择题

(1)二次根式:①;②;③;④中,

与是同类二次根式的是( ).

A.①和② B.②和③

C.①和④ D.③和④

(2)下列各组二次根式中,是同类二次根式的是( ).

A.与 B.与

C.与 D.与

2、计算:

(1) (2)

B组

1、选择:已知最简根式是同类二次根式,则

满足条件的 a,b的值( )

A.不存在 B.有一组

C.有二组 D.多于二组

2、计算:

(1) (2)

二次根式的混合运算

一、学习目标

熟练应用二次根式的加减乘除法法则及乘法公式进行二次根式的混合运算。

二、学习重点、难点

重点:熟练进行二次根式的混合运算。

难点:混合运算的顺序、乘法公式的综合运用。

三、学习过程

(一)复习回顾:

1、填空

(1)整式混合运算的顺序是:

。

(2)二次根式的乘除法法则是:

。

(3)二次根式的加减法法则是:

。

(4)写出已经学过的乘法公式:

① ②

2、计算:

(1)·· (2)

(3)

(二)合作交流

1、探究计算:

(1)()× (2)

2、自学课本11页例3后,依照例题探究计算:

(1) (2)

(三)展示反馈

计算:(限时8分钟)

(1) (2)

(3) (4)(-)(--)

(四)精讲点拨

整式的运算法则和乘法公式中的字母意义非常广泛,可以是单项式、多项式,也可以代表二次根式,所以整式的运算法则和乘法公式适用于二次根式的运算。

(五)拓展延伸

同学们,我们以前学过完全平方公式,你一定熟练掌握了吧!现在,我们又学习了二次根式,那么所有的正数(包括0)都可以看作是一个数的平方,如3=()2,5=()2,下面我们观察:

反之,

∴

∴ =-1

仿上例,求:(1);

(2)你会算吗?

(3)若,则m、n与a、b的关系是什么?并说明理由.

(六)达标测试:

A组

1、计算:

(1) (2)

(3)(a>0,b>0)(4)

2、已知,求的值。

B组

1、计算:(1)(2)

2、母亲节到了,为了表达对母亲的爱,小明做了两幅大小不同的正方形卡片送给妈妈,其中一个面积为8cm2,另一个为18cm2,他想如果再用金彩带把卡片的边镶上会更漂亮,他现在有长为50cm的金彩带,请你帮忙算一算,他的金彩带够用吗?

《二次根式》复习

一、学习目标

1、了解二次根式的定义,掌握二次根式有意义的条件和性质。

2、熟练进行二次根式的乘除法运算。

3、理解同类二次根式的定义,熟练进行二次根式的加减法运算。

4、了解最简二次根式的定义,能运用相关性质进行化简二次根式。

二、学习重点、难点

重点:二次根式的计算和化简。

难点:二次根式的混合运算,正确依据相关性质化简二次根式。

三、复习过程

(一)自主复习

自学课本第13页“小结”的内容,记住相关知识,完成练习:

1.若a>0,a的平方根可表示为___________

a的算术平方根可表示________

2.当a______时,有意义,

当a______时,没有意义。

3.

4.

5.

(二)合作交流,展示反馈

1、式子成立的条件是什么

2、计算: (1) (2)

3.(1) (2)

(三)精讲点拨

在二次根式的计算、化简及求值等问题中,常运用以下几个式子:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(四)拓展延伸

1、用三种方法化简

解:第一种方法:直接约分

第二种方法:分母有理化

第三种方法:二次根式的除法

2、已知m,m为实数,满足,

求6m-3n的值。

(五)达标测试:

A组

1、选择题:

(1)化简的结果是( )

A 5 B -5 C 士5 D 25

(2)代数式中,x的取值范围是( )

A B

C D

(3)下列各运算,正确的是( )

A

B

C

D

(4)如果是二次根式,化为最简二次根式是( )

A B

C D.以上都不对

(5)化简的结果是( )

2、计算.

(1) (2)

(3) (4)

3、已知求的值

B组

1、选择:

(1),则( )

A a,b互为相反数 B a,b互为倒数

C D a=b

(2)在下列各式中,化简正确的是( )

A B

C D

(3)把中根号外的移人根号内得( )

2、计算:

(1) (2)

(3)

3、归纳与猜想:观察下列各式及其验证过程:

(1)按上述两个等式及其验证过程的基本思路,

猜想的变化结果并进行验证.

(2)针对上述各式反映的规律,写出n(n为任意自然数,

且n≥2)表示的等式并进行验证.

参考答案

二次根式(一)

(五)拓展延伸

1、 (1) (2) (3)

2、(1)

(2)

(六)达标测试

(A组)(一)填空题:

1、 2、(1)x2 - 9= x2 -(3)2=(x+ 3)(x-3);

(2)x2 - 3 = x2 - () 2 = (x+ ) (x-).

(二)选择题:

1、D 2、C 3、D

(B组)(一)选择题:

1、 B 2、A

(二)填空题:

1、 1 2、 3、,0。

二次根式(二)

(五)展示反馈

1、(1)2x (2) 2、(1)(2)

(七)拓展延伸

(1)2a (2)D (3)

(八)达标测试:

A组 1、(1)、2 (2)、 2、1

B组 1、2x 2、

22.2二次根式的乘除法

二次根式的乘法

(七)拓展延伸

1、(1)错(2)错(3) 错(4)错

2、(1) - (2)

(八)达标检测:

A组1、(1) A (2) D (3) A

2、(1) (2);

3、(1) (2)

B组1、(1) B (2) A

2、(1) (2);

二次根式的除法

(六)拓展延伸

(1) (2) (3) (4)

(七)达标测试:

A组1、(1) A(2)C

2、(1) (2) (3)2 (4)

B组(1) (2)

最简二次根式

(四)合作交流

1、1

2、(1)> (2)

3、AB=.

(六)拓展延伸

(……+)()=2008.

(七)达标测试:

A组1、(1) C (2) B 2、(1)(2)4

3、(1) (2) -

B组1、 2、

22.3二次根式的加减法

二次根式的加减法

(四)合作交流,展示反馈

(1) (2)

(3) (4)

(六)拓展延伸

1、高: 底面边长 2、

(七)达标测试:

A组1、(1) C (2)D

2、(1) (2)

B组1、B 2、(1) (2)

二次根式的混合运算

(三)展示反馈

(1) (2)

(3) (4)

(五)拓展延伸

(1) (2)(3)

(六)达标测试:

A组1、(1) (2)

(3) (4)26

2、4

B组1、(1)(2) 2、够用

《二次根式》复习

(一)自主复习

1., 2.,

3.; 4. 2

5.

(二)合作交流,展示反馈

1、 2、(1) (2)

3.(1) (2)

(四)拓展延伸

1、 2、5

(五)达标测试:

A组1、(1)A (2) B (3) B (4) C (5)C

2、(1) (2)

(3) (4)

3、

B组1、(1) D (2)C (3)D

2、(1) (2) (3)36

3、(1)

(2)

第二十三章 一元二次方程

23.1 一元二次方程(1课时)

学习目标:

1、会根据具体问题列出一元二次方程,体会方程的模型思想,提高归纳、分析的能力。

2、理解一元二次方程的概念;知道一元二次方程的一般形式;会把一个一元二次方程化为一般形式;会判断一元二次方程的二次项系数、一次项系数和常数项。

重点:由实际问题列出一元二次方程和一元二次方程的概念。

难点:由实际问题列出一元二次方程。准确认识一元二次方程的二次项和系数以及一次项和系数还有常数项。

导学流程:

自学课本导图,走进一元二次方程

分析:现设长方形绿地的宽为x米,则长为 米,可列方程

x( )= ,去括号得 ①.

你知道这是一个什么方程吗?你能求出它的解吗?想一想你以前学过什么方程,它的特点是什么?

探究新知

【例1】小明把一张边长为10cm的正方形硬纸板的四周各剪去一个同样大小的正方形,再折合成一个无盖的长方体盒子,如果要求长方体的底面积为81cm,那么剪去的正方形的边长是多少?

设剪去的正方形的边长为xcm,你能列出满足条件的方程吗?你是如何建立方程模型的?

合作交流

动手实验一下,并与同桌交流你的做法和想法。

列出的方程是 ② .

自主学习

【做一做】根据题意列出方程:

1、一个正方形的面积的2倍等于50,这个正方形的边长是多少?

2、一个数比另一个数大3,且这两个数之积为这个数,求这个数。

3、一块面积是150cm长方形铁片,它的长比宽多5cm,则铁片的长是多少?

观察上述三个方程以及①②两个方程的结构特征,类比一元一次方程的定义,自己试着归纳出一元二次方程的定义。

展示反馈

【挑战自我】判断下列方程是否为一元二次方程。

【我学会了】

1、只含有 个未知数,并且未知数的最高次数是 ,这样的 方程,叫做一元二次方程。

2、一元二次方程的一般形式: ,其中 二次项, 是一次项, 是常数项, 二次项系数 , 一次项系数。

【例2】 将下列一元二次方程化为一般形式,并分别指出它们的二次项、一次项和常数项及它们的系数。

(1)(2)

【巩固练习】教材第19页练习

归纳小结

1、本节课我们学习了哪些知识?

2、学习过程中用了哪些数学方法?

3、确定一元二次方程的项及系数时要注意什么?

达标测评

(A)1、判断下列方程是否是一元二次方程;

(1)( )(2) ( )

(3) ( ) (4) ( )

2、将下列方程化为一元二次方程的一般形式,并分别指出它们的二次项系数、一次项系数和常数项:

(1)3x2-x=2; (2)7x-3=2x2;

(3)(2x-1)-3x(x-2)=0 (4)2x(x-1)=3(x+5)-4.

3、判断下列方程后面所给出的数,那些是方程的解;

(1) ±1 ±2;

(2) ±2, ±4

(B)1、把方程 (化成一元二次方程的一般形式,再写出它的二次项系数、一次项系数及常数项。

2、要使是一元二次方程,则k=_______.

3、已知关于x的一元二次方程有一个解是0,求m的值。

拓展提高

1、已知关于x的方程。问

(1)当k为何值时,方程为一元二次方程?

(2)当k为何值时,方程为一元一次方程?

2、思考题:你能给出一元三次方程的概念及一般形式吗?

23.2 一元二次方程的解法(5课时)

第1课时

学习目标:1、初步掌握用直接开平方法解一元二次方程,会用直接开平方法解形如=a(a≥0)或(mx+n)=a(a≥0)的方程;会用因式分解法(提公因式法、公式法)解某些一元二次方程;

2、理解一元二次方程解法的基本思想及其与一元一次方程的联系,体会两者之间相互比较和转化的思想方法;

3、能根据具体问题的实际意义检验结果的合理性。

重点:掌握用直接开平方法和因式分解法解一元二次方程的步骤。

难点:理解并应用直接开平方法和因式分解法解特殊的一元二次方程。

导学流程:

自主探索

试一试 解下列方程,并说明你所用的方法,与同伴交流.

(1)x2=4; (2)x2-1=0;

解:x=____ 解: 左边用平方差公式分解因式,得

x=____ ______________=0,

必有 x-1=0,或______=0,

得x1=___,x2=_____.

精讲点拨

(1)这种方法叫做直接开平方法.

(2)这种方法叫做因式分解法.

合作交流

(1) 方程x2=4能否用因式分解法来解?要用因式分解法解,首先应将它化成什么形式?

(2) 方程x2-1=0能否用直接开平方法来解?要用直接开平方法解,首先应将它化成什么形式?

课堂练习 反馈调控

1.试用两种方法解方程x2-900=0.

(1)直接开平方法 (2) 因式分解法

2.解下列方程:

(1)x2-2=0; (2)16x2-25=0.

解(1)移项,得x2=2. (2) 移项,得_________.

直接开平方,得. 方程两边都除以16,得______

所以原方程的解是 直接开平方,得x=___.

,. 所以原方程的解是 x1=___,x2=___.

3.解下列方程:

(1)3x2+2x=0; (2)x2=3x.

解(1)方程左边分解因式,得_______________

所以 __________,或____________

原方程的解是 x1=______,x2=______

(2)原方程即_____________=0.

方程左边分解因式,得____________=0.

所以 __________,或________________

原方程的解是 x1=_____,x2=_________

总结归纳

以上解方程的方法是如何使二次方程转化为一次方程的?用直接开平方法和因式分解法解一元二次方程的步骤分别是什么?

巩固提高

解下列方程:

(1)(x+1)2-4=0; (2)12(2-x)2-9=0.

分 析 两个方程都可以转化为( )2=a的形式,从而用直接开平方法求解.

解:(1)原方程可以变形为(_____)2=____,

(2)原方程可以变形为________________________,

有 ________________________.

所以原方程的解是 x1=________,x2=_________.

课堂小结

你今天学会了解怎样的一元二次方程?步骤是什么?它们之间有何联系与区别?(学生思考整理)

达标测评

(A)1、解下列方程:

(1)x2=169; (2)45-x2=0; (3)12y2-25=0;

(4)x2-2x=0; (5)(t-2)(t +1)=0;(6)x(x+1)-5x=0.

(7) x(3x+2)-6(3x+2)=0.

(B)2、小明在解方程x2=3x时,将方程两边同时除以x,得x=3,这样做法对吗?为什么会少一个解?

拓展提高

1、解下列方程:

(1)+2x-3=0 (2) -50x+225=0

(教师引导学生用十字相乘法分解因式。)

2、构造一个以2为根的关于x 的一元二次方程。

第 2 课 时

学习目标:

1、掌握用配方法解数字系数的一元二次方程;

2、理解解方程中的程序化,体会化归思想。

重点:用配方法解数字系数的一元二次方程;

难点:配方的过程。

导学流程

自主学习

自学教科书例4,完成填空。

精讲点拨

上面,我们把方程x2-4x+3=0变形为(x-2)2=1,它的左边是一个含有未知数的________式,右边是一个_______常数.这样,就能应用直接开平方的方法求解.这种解一元二次方程的方法叫做配方法.

练一练 :配方.填空:

(1)x2+6x+( )=(x+ )2;

(2)x2-8x+( )=(x- )2;

(3)x2+x+( )=(x+ )2;

从这些练习中你发现了什么特点

(1)________________________________________________

(2)________________________________________________

合作交流

用配方法解下列方程:

(1)x2-6x-7=0; (2)x2+3x+1=0.

解(1)移项,得x2-6x=____.

方程左边配方,得x2-2·x·3+__2=7+___,

即 (______)2=____.

所以 x-3=____.

原方程的解是 x1=_____,x2=_____.

(2)移项,得x2+3x=-1.

方程左边配方,得x2+3x+( )2=-1+____,

即 _____________________

所以 ___________________

原方程的解是: x1=______________x2=___________

总结规律

用配方法解二次项系数是1的一元二次方程?有哪些步骤?

深入探究

用配方法解下列方程:

(1) (2)

这两道题与例5中的两道题有何区别?请与同伴讨论如何解决这个问题?请两名同学到黑板展示自己的做法。

课堂小结

你今天学会了用怎样的方法解一元二次方程?有哪些步骤?(学生思考后回答整理)

达标测评

(A)用配方法解方程:

(1)x2+8x-2=0 (2)x2-5x-6=0. (3)2x2-x=6

(4)(4)x2+px+q=0(p2-4q≥0).

(5)4x2-6x+( )=4(x- )2=(2x- )2.

拓展提高

已知代数式x2-5x+7,先用配方法说明,不论x取何值,这个代数式的值总是正数;再求出当x取何值时,这个代数式的值最小,最小值是多少?

第 3 课 时

学习目标

1、经历推导求根公式的过程,加强推理技能训练,进一步发展逻辑思维能力;

2、会用公式法解简单系数的一元二次方程;

3进一步体验类比、转化、降次的数学思想方法。

重点:用公式法解简单系数的一元二次方程;

难点:推导求根公式的过程。

导学流程

复习提问:

1、用配方法解一元二次方程的步骤有哪些?

2、用配方法解方程3x2-6x-8=0;

3、你能用配方法解下列方程吗?请你和同桌讨论一下.

ax2+bx+c=0(a≠0).

推导公式

用配方法解一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0).

因为a≠0,方程两边都除以a,得

_____________________=0.

移项,得 x2+x=________,

配方,得 x2+x+______=______-,

即 (____________) 2=___________

因为 a≠0,所以4 a2>0,当b2-4 ac≥0时,直接开平方,得

_____________________________.

所以 x=_______________________

即 x=_________________________

由以上研究的结果,得到了一元二次方程ax2 +bx+c=0的求根公式:

精讲点拨

利用这个公式,我们可以由一元二次方程中系数a、b、c的值,直接求得方程的解,这种解方程的方法叫做公式法.

合作交流

b2-4 ac为什么一定要强调它不小于0呢?如果它小于0会出现什么情况呢?

展示反馈

学生在合作交流后展示小组学习成果。

1 当b2-4ac>0时,方程有__个________的实数根;(填相等或不相等)

2 当b2-4ac=0时,方程有___个____的实数根

x1=x2=________

3 当b2-4ac<0时,方程______实数根.

巩固练习

1、做一做:

(1)方程2x-3x+1=0中,a=( ),b=( ),c=( )

(2)方程(2x-1)=-4中,a=( ),b=( ),c=( ).

(3)方程3x-2x+4=0中,=( ),则该一元二次方程( )实数根。

(4)不解方程,判断方程x-4x+4=0的根的情况。

2、应用公式法解下列方程:

(1) 2 x2+x-6=0; (2) x2+4x=2;

(3) 5x2-4x-12=0; (4) 4x2+4x+10=1-8x.

解 (1)这里a=___,b=___,c=______,

b2-4ac=____________ =_________

所以x==_________=____________

即原方程的解是 x1=_____,x2=_____

(2)将方程化为一般式,得_________________=0.

因为 b2-4ac=_________

所以 x=_____________=_______________

原方程的解是 x1=________,x2=_____

(3)因为 ___________________,

所以 x=____________=__________=__________

原方程的解是 x1=________,x2=__________.

(4)整理,得_______________=0.

因为 b2-4ac=_________,

所以 x1=x2=________

课堂小结

1、一元二次方程的求根公式是什么?

2、用公式法解一元二次方程的步骤是什么?

达标测评

(A)1、应用公式法解方程:

(1) x2-6x+1=0; (2)2x2-x=6;

(3)4x2-3x-1=x-2; (4)3x(x-3) =2(x-1) (x+1).

(5)(x-2)(x+5)=8; (6)(x+1)2=2(x+1).

(B)2、某农场要建一个矩形的养鸭场,养鸭场的一边靠墙,墙长25m,另三边用篱笆围成,篱笆长为40m.

(1)养鸭场的面积能达到150m吗?能达到200 m吗?

(2)能达到250 m吗?

拓展提高

m取什么值时,关于x的方程2x2-(m+2)x+2m-2=0

有两个相等的实数根?

第4课时 一元二次方程根的判别式(选学)

学习目标

1、 了解什么是一元二次方程根的判别式;

2、 知道一元二次方程根的判别式的应用。

重点:如何应用一元二次方程根的判别式判别方程根的情况;

难点:根的判别式的变式应用。

导学流程

复习引入

一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)只有当系数a、b、c满足条件b2-4ac___0时才有实数根

观察上式我们不难发现一元二次方程的根有三种情况:

1 当b2-4ac>0时,方程有__个________的实数根;(填相等或不相等)

②当b2-4ac=0时,方程有___个____的实数根

x1=x2=________

③当b2-4ac<0时,方程______实数根.

精讲点拨

这里的b2-4ac叫做一元二次方程的根的判别式,通常用“△”来表示,用它可以直接判断一个一元二次方程是否有实数根,如对方程x2-x+1=0,可由b2-4ac=_____0直接判断它____实数根;

合作交流

方程根的判别式应用

1、不解方程,判断方程根的情况。

(1)x2+2x-8=0; (2)3x2=4x-1;

(3)x(3x-2)-6x2=0; (4)x2+(+1)x=0;

(5)x(x+8)=16; (6)(x+2)(x-5)=1;

2.说明不论m取何值,关于x的方程(x-1)(x-2)=m2总有两个不相等的实数根.

解:把化为一般形式得___________________

Δ=b2-4ac=______________

=___________________

=______________

拓展提高

应用判别式来确定方程中的待定系数。

(1)m取什么值时,关于x的方程x2-2x+m-2=0有两个相等的实数根?求出这时方程的根.

解:因为Δ=b2-4ac=_______________=______

因为方程有两个相等的实数根

所以Δ=b2-4ac___0,即__________

解得m=_________________

这时方程的根x=

(2)m取什么值时,关于x的方程x2-(2m+2)x+m2-2m-2=0没有实数根?

课堂小结

1、 使用一元二次方程根的判别式应注意哪些事项?

2、 列举一元二次方程根的判别式的用途。

达标测评

(A)1、方程x2-4x+4=0的根的情况是( )

A.有两个不相等的实数根;B.有两个相等的实数根;

C.有一个实数根; D.没有实数根.

2、下列关于x的一元二次方程中,有两个不相等的实数根的方程是( )

A.x2+1=0 B. x2+x-1=0 C. x2+2x+3=0 D. 4x2-4x+1=0

3、若关于x的方程x2-x+k=0没有实数根,则( )

A.k< B.k > C. k≤ D. k≥

4、关于x的一元二次方程x2-2x+2k=0有实数根,则k得范围是( )

A.k< B.k > C. k≤ D. k≥

(B)5、k取什么值时,关于x的方程4x2-(k+2)x+k-1=0

有两个相等的实数根?求出这时方程的根.

6、说明不论k取何值,关于x的方程x2+(2k+1)x+k-1=0总有两个不相等的实根.

第 5 课 时(习题课)

学习目标

能结合具体问题选择合理的方法解一元二次方程,培养探究问题的能力和解决问题的能力。

重点:选择合理的方法解一元二次方程,使运算简便。

难点:理解四种解法的区别与联系。

复习提问

(1)我们已经学习了几种解一元二次方程的方法?

(2)请说出每种解法各适合什么类型的一元二次方程?

精讲点拨

观察方程特点,寻找最佳解题方法。一元二次方程解法的选择顺序一般为:直接开平方法 因式分解法 公式法,若没有特殊说明一般不采用配方法,其中,公式法是一把解一元二次方程的万能钥匙,,适用于任何一元二次方程;因式分解法和直接开平方法是特殊方法,在解符合某些特点的一元二次方程时,非常简便。

练习一:分别用三种方法来解以下方程

(1)x2-2x-8=0 (2)3x2-24x=0

用因式分解法: 用配方法:

用公式法: 用因式分解法:

用配方法: 用公式法:

练习二:你认为下列方程你用什么方法来解更简便。

(1)12y2-25=0; (你用_____________法)

(2)x2-2x=0; (你用_____________法)

(3)x(x+1)-5x=0; (你用_____________法)

(4)x2-6x+1=0; (你用_____________法)

(5)3x2=4x-1; (你用_____________法)

(6) 3x2=4x. (你用_____________法)

对应训练

1、解下列方程

(1)(2x-1)2-1=0; (2)(x+3)2=2;

(3)x2+2x-8=0; (4)3x2=4x-1;

(5)x(3x-2)-6x2=0; (6)(2x-3)2=x2.

2、当x取何值时,能满足下列要求?

(1)3x2-6的值等于21;(2)3x2-6的值与x-2的值相等.

3、用适当的方法解下列方程:

(1)3x2-4x=2x; (2)(x+3)2=1;

(3)x2+(+1)x=0; (4)x(x-6)=2(x-8);

(5)(x+1)(x-1)=; (6)x(x+8)=16;

(7)(x+2)(x-5)=1; (8)(2x+1)2=2(2x+1).

4、已知y1=2x2+7x-1,y2=6x+2,当x取何值时y1=y2?

课堂小结

根据你学习的体会,小结一下解一元二次方程一般有哪几种方法?通常你是如何选择的?和同学交流一下.

拓展提高

1、已知(x2+y2)(x2+y2-1)-6=0,则 x2+y2 的值是( )

(A)3或-2 (B) -3或2 (C) 3 (D)-2

2、试求出下列方程的解:

(1)(x-x)-5(x-x)+6=0 (2)

3、某服装厂为学校艺术团生产一批演出服,总成本3000元,售价每套30元.服装厂向24名家庭贫困学生免费提供.经核算,这24套演出服的成本正好是原定生产这批演出服的利润.问这批演出服共生产了多少套?

23.3实践与探索(3课时)

第 1 课 时

学习目标

1、会根据具体问题中的数量关系列出一元二次方程并求解,能根据问题的实际意义,检验所得结果是否合理,进一步培养分析问题和解决问题的能力。

2、会运用方程模型解决面积问题,并能求出最大面积。

3、进一步经历运用方程解决实际问题的过程,发展应用数学的意识,体会方程是刻画现实世界的数学模型。

重点:一元二次方程在实际问题中的应用,列方程解应用题;

难点:会用含未知数的代数式表示等量关系,能根据问题的实际意义,检验所得的结果是否合理。

导学流程

复习提问

1、列方程解应用题的步骤是什么?

2、解方程的方法有几种?通常如何进行选择?请解出课本第18页问题1所列方程,并检验结果是否合理。

3、请同学们完成课本第29页例7,并检验结果是否合理?

4、请同学们总结列一元二次方程解应用题的步骤。

情境导入

在开始学习这一章时,我们已经动手实验,直观体验长方体的制作过程,从图中能直观发现长方体的底面是边长为(10-2x)cm的正方形,在本节课我们再来探讨一下这样的长方体侧面积会不会有最大值?你是如何获得这个侧面积最大值的?

自主学习

1、请同学们自学教材第33页问题1,填写表中空格,看谁做得又快又对,与同学们交流你的做法。

思考:(1)从你填表数据中,你认为折合而成的长方体的侧面积会不会有最大值?(2)设剪去的正方形的边长为xcm,则长方体的底面边长为 cm,侧面积为 cm.如果将剪去的正方形的边长x为自变量,折合而成的长方体的侧面积为函数y,则可得到 ①.

(3)对于这个函数,我们并不了解它的性质,你能否在平面直角坐标系中画出相应的点,看看与你的感觉是否一致。

拓展延伸

在上题中,用配方法将得到的①式配方会得出什么结论?能否验证“探索”中的结论?请同学们合作完成。

课堂练习

1、有一个长是宽3倍的矩形铁皮,四周各截去一个完全相同的正方形,做成高是6cm,容积是300cm3的长方体容器,设矩形的宽为xcm,则长为 cm,长方体的底面长为 cm,宽为 cm,则可列方程为 。

2、将进价40元的商品按50元出售时,每月能卖500个,已知该商品每涨价2元,其月销售额就减少20个,为保证每月8000元利润,单价应定为多少?

课堂小结

请盘点你在本节课中的收获。

达标测评

(A)1、一块长30米、宽20米的长方形操场,现要将它的面积增加一倍,但不改变操场的形状,问长和宽各应增加多少米?

(B)2、某商店准备进一批季节性小家电,单价40元.经市场预测,销售定价为52元时,可售出180个;定价每增加1元,销售量将减少10个.商店若准备获利2000元,则应进货多少个?定价为多少?

(1)本题如何设未知数较适宜?需要列出哪些相关量的代数式?

(2)列得方程的解是否都符合题意?如何解释?

(3)请你为商店估算一下,若要获得最大利润,则应进货多少?定价是多少?

第 2 课 时

学习目标

1、继续探索实际问题中的数量关系,列出一元二次方程并求解,能根据问题的实际意义,检验所得结果是否合理,进一步培养分析问题和解决问题的能力。

2、会运用方程模型解决增长率问题,

3、了解增设辅助未知数的方法,明确辅助未知数的作用。

重点:运用一元二次方程知识解决增长率的问题。

难点:设辅助未知数。

导学流程

课前热身

(1)某磷肥厂今年一月份的磷肥产量为4万吨,若二月份的产量增长率为x,则二月份产量为( ),若三月份的产量的增长率是二月份的两倍,则三月份的产量为( )。

(2)某林场现有的木材蓄积量为立方米,预计在今后两年内木材蓄积量的年平均增长率为,那么两年后该临场木材蓄积量为( )立方米。

探究新知

例1:(第18页,问题2)学校图书馆去年年底有图书5万册,预计到明年年底增加到7.2万册.求这两年的年平均增长率.

设这两年的年平均增长率为x,则今年年底的图书数是__________万册;同样,明年年底的图书数又是今年年底的_______倍,即_________________________________万册.可列得方程

____________________=7.2

请同学们自己整理出做题步骤,注意检验结果的合理性。

例2:(第34页,问题2)阳江市市政府考虑在两年后实现市财政净收入翻一番,那么这两年中财政净收入的平均年增长率应为多少?

精讲点拨

①财政净收入翻一番,意味着净收入增长到原来的两倍。

②财政净收入和平均年增长率都是未知数,其中财政净收入是一个辅助未知数,列出方程后,辅助未知数自动消去。

反馈矫正

请一名同学黑板演练,写出完整的步骤。

完成课本“探索” 部分的问题,(关键在于找出不同增长率之间的关系,要求同学分别列出方程即可。)

课堂练习

1、 (教材第30页例8)某药品经过两次降价,每瓶零售价由56元降为31.5元。已知两次降价的百分率相同,求每次降价的百分率。

2、哈尔滨市政府为了改善城市容貌,绿化环境,计划经过两年时间,绿地面积增加44,这两年平均每年面积的增长率是( )。

拓展延伸

请同学们认真阅读下面的题目,说出这道题与前面所做例题的区别与联系,然后根据相等关系列出方程。

市第四中学初三年级初一开学时就参加课程改革试验,重视学生能力培养.初一阶段就有48人在市级以上各项活动中得奖,之后逐年增加,到三年级结束共有183人次在市级以上得奖.求这两年中得奖人次的平均年增长率.

课堂小结

请说出你在本节课收获了什么?

达标测评

(A)1、某工厂一月份的产值是50000元,3月份的产值达到60000元,这两个月的产值平均月增长的百分率是多少?

2、某商店二月份营业额为50万元,春节过后三月份下降了30%,四月份有回升,五月份又比四月份增加了5个百分点(即增加了5%),营业额达到48.3万元.求四、五两个月平均增长的百分率.

(B)3、为了绿化学校附近的荒山,某校初三年级学生连续三年春季上山植树,至今已成活了2000棵.已知这些学生在初一时种了400棵,若平均成活率95%,求这个年级两年来植树数的平均年增长率.(精确到1%)

第 3 课 时

学习目标

1、 掌握一元二次方程根与系数的关系,运用根与系数的关系解决相关待定系数的值。

2、 通过对一元二次方程根与系数关系的探讨,经历和体验数学的发现过程,提高探究性学习的能力。

重点:运用根与系数的关系求相关待定系数的值。

难点:运用根与系数的关系解题必须是在b2-4ac不小于0的情况下。

导学流程

复习引入

1、一元二次方程的一般形式是什么?

2、一元二次方程的解法有几种?

3、如何判断一元二次方程根的情况?

4、一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的求根公式是什么?

探究新知

1、解下列方程,将得到的根填入下面的表格中,观察表格中两个根的和与积,它们和原来的方程的系数有什么联系?

(1)-2x=0;(2) +3x-4=0;(3) 2-5x-7=0.

方程

-2x=0

+3x-4=0

2-5x-7=0

2、请根据以上表格中的观察、发现进一步猜想:若方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根是、,则= ,= ,并加以证明。(学生分组交流、讨论,然后归纳总结)

精讲点拨

应用一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的求根公式x=,可以分别求出与的值。

一般地,如果关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0) 有两个根x1、x2 ,那么:

=-, = .这就是一元二次方程根与系数的关系。

反馈练习

1、下列方程两根的和与两根的积各是多少?

①-3y+1=0 ② 3-2x=2 ③2+3x=0 ④4p(p-1)=3

2、关于x的方程x2-4x+5=0,下列叙述正确的是( )。

A、两根的积是-5; B、两根的和是5;

C、两根的和是4; D、以上答案都不对

3、若1和3是方程x2-px+q=0的两根,则p= ;q= .

思考:通过以上练习,可以发现利用一元二次方程根与系数的关系做题时,应注意哪些事项?

拓展提高

1、已知、是方程2+3x-4=0的两个实数根,则++的值是

。

2、已知反比例函数,当x>0时,y随着x的增大而增大,则关于x的方程a-2x+b=0的根的情况是( )。

A、有两个正根; B、有两个负根;

C、有一个正根,一个负根; D、没有实数根。

3、已知关于x的方程(k-1)+(2k-3)x+k+1=0有两个不相等的实数根、.(1)求k的取值范围;

(2)是否存在实数k,使方程的两个实数根互为相反数?如果存在求出k的值;如果不存在,请说明理由。

课堂小结

1、 一元二次方程根与系数的关系是什么?

2、 使用一元二次方程根与系数的关系应注意哪些事项?

达标检测

(A)1、已知、是方程-x-3=0的两个实数根,则= ,

= .

2、若方程x2+px+2=0的一个根是2,则另一个根是 ,p= .

3、下列方程中两根之和是2的方程是( )

A、+2x+4=0 B、-2x-4=0 C、+2x-4=0 D、-2x+4=0

4、已知、是方程-2x-3=0的两个实数根,则= , 。

(B)5、先阅读下列材料,然后按要求解答有关问题。

若关于x的一元二次方程+(m+1)x+m+4=0两实数根的平方和为2,求m的值。

解:设方程的两实根为x,x,那么=-(m+1), =m+4,

所以 ,

即=9,解得m=3.

请指出上述解题过程中的错误和不完整之处,并写出正确解答

过程。

6、已知是方程+2x-5=0的实数根,求的值。

一元二次方程(复习课)

复习目标

1. 了解一元二次方程的有关概念。

2. 能灵活运用直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法解一元二次方程。

3. 会根据根的判别式判断一元二次方程的根的情况。

4. 掌握一元二次方程根与系数的关系式,并会运用它解决有关问题。

5. 通过复习深入理解方程思想、转化思想、分类讨论思想、整体思想,并会应用;进一步培养分析问题、解决问题的能力。

重点:能灵活运用直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法解一元二次方程。

难点:1、会根据根的判别式判断一元二次方程的根的情况。

2、掌握一元二次方程根与系数的关系式,并会运用它解决有关问题。

复习流程

回忆整理

1.方程中只含有 未知数,并且未知数的最高次数是 ,这样的 方程叫做一元二次方程.通常可写成如下的一般形式:________________ ( )其中二次项系数是 、一次项系数是 常数项 。

例如: 一元二次方程7x-3=2x2化成一般形式是

___________________其中二次项系数是 、一次项系数是 常数项是 。

2.解一元二次方程的一般解法有

(1)_________________ (2)

(3) (4)求根公式法,求根公式是

___________________________________________

3.一元二次方程ax2+bx+c=0 (a≠0)的根的判别式是 ,当 时,它有两个不相等的实数根;当 时,它有两个相等的实数根;当 时,它没有实数根。

例如:不解方程,判断下列方程根的情况:

(1) x(5x+21)=20 (2) x2+9=6x (3)x2 —3x = —5

4.设一元二次方程ax2+bx+c=0 (a≠0)的两个根分别为x1,x2 则x1 +x2= ;x1 ·x2= ____________

例如:方程2x2+3x —2=0的两个根分别为x1,x2 则x1+x2= ;x1 ·x2= _________

交流提高

请同学们之间相互交流,形成本章的知识结构。

典例精析

例1:已知关于x的一元二次方程(m-2)x2+3x+m2-4=0有一个解是0,求m的值.

分析:根据根的意义,把x=0代入方程,可得m2-4=0

则m1=2 , m2 = —2,但应注意m-2≠0,则m ≠2因此m = —2.

请问你还可以用什么方法来解决这个问题?

例2:解下列方程:

(1)2 x2+x-6=0; (2) x2+4x=2;

(3)5x2-4x-12=0; (4)4x2+4x+10=1-8x.

(5)(x+1)(x-1)=(6)(2x+1)2=2(2x+1).

分析:解题时应抓住各方程的特点,选择较合适的方法。

例3:已知关于x的一元二次方程(m—1)x2 —(2m+1)x+m=0,当m取何值时:

(1)它没有实数根。

(2)它有两个相等的实数根,并求出它的根。

(3)它有两个不相等的实数根。

分析:在解题时应注意m—1≠0这个隐含的条件。

巩固练习

(A)1.关于x的方程mx2-3x=x2-mx+2是一元二次方程的条件是

2.已知关于x的方程x2-px+q=0的两个根是0和-3,求p和 q的值

3.m取什么值时,关于x的方程2x2-(m+2)x+2m-2=0

有两个相等的实数根?求出这时方程的根.

4.解下列方程:(1) x2+(+1)x=0;(2)(x+2)(x-5)=1 ;

(3)3(x-5)2=2(5-x)。

5.说明不论m取何值,关于x的方程(x-1)(x-2)=m2总有两个不相等的实数根。

6、已知关于x的方程x2-6x+p2-2p+5=0的一个根是2,求方程的另一个根和p的值.(请用两种方法来解)

(B)7、写一个根为x=1,另一个根满足—18、x1,x2是方程x2+5x —7= 0的两根,在不解方程的情况下,求下列代数式的值:

(1)x12+x22 (2) (3)(x1—3)(x2—3)

课堂总结

1、这节课我们复习了什么?

2、通过本节课的学习大家有什么新的感受?

HYPERLINK "http://image./i ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%CF%E0%CB%C6%CD%BC%D0%CE&in=17135&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=17&rn=1&di=635369820&ln=82" \t "_blank"

答案:

23.1一元二次方程

达标检测(A)

1.(1)是一元二次方程;(2)(3)(4)不是一元二次方程。

2.(1)3x2-x-2=0;二次项系数是3;一次项系数是-1,常数项是-2.

(2)2x2-7x+3=0;二次项系数是2;一次项系数是-7;常数项是3.

(3)-3x2+8x-1=0;二次项系数是-3;一次项系数是8;常数项是-1.

3.(1)-1和2;(2)2和-4.

(B)1. (m+n)x2+(m-n)x+p-q;二次项系数是m+n;一次项系数是m-n,常数项是p-q.

2.k=1;

3.m=-2;

拓展提高

1.(1)k≠3是一元二次方程;(2)k=3是一元一次方程.

2.只含有一个未知数并且未知数的最高次数是3的整式方程式是一元三次方程,它的一般形式是ax3+bx2+cx+d=0.

23.2 一元二次方程的解法(5课时)

第1课时

达标测评

(A)1.(1)=13,=-13 (2)=3,=-3

(3)= ,=- (4) =0,=2

(5) =2,=-1 (6) =0,=4 (7) =6,=-

(B)不对。

拓展提高

1. (1)=-3,=1 (2)=45,=5

2.答案不唯一。

第2课时

达标测评

(A)(1) =,= (2) =-1,=6

(3) =2,=

(B)(4)x= (5)

拓展提高

当x=时,代数式的值最小,最小值是.

第3课时

达标测评

(A)1.(1) =3+2,= (2) =2,=

(3) ==- (4) x1= ,x2=

(5) =-6,=3 (6) =1,=-1

(B)2.(1)能达到150m2和200 m2(2)不能达到250 m2

拓展提高

m=2或m=10

第4课时 (选学)

拓展提高

1.12-4m, = , 12-4m =0 , 3, 1

2. m<-

达标测评

(A)1.B 2.B 3.B 4.C

(B)5.k=2或k=10 ;当k=2时,x1=x2=,当k=10时,x1=x2=.

6.提示:b2-4 ac=4k2+5>0.

第5课时 (习题课)

对应训练

1. (1)=1,=0 (2) =-5,=-1 (3) =2,=-4

(4)=,=1 (5) =-,=0 (6) =1,=3

2. (1)=3,=-3 (2) =-1,=

3. (1)=2,=0 (2) =-3+,=-3- (3) =0,= -1-

(4)==4 (5) =+,=-

(6) =-4+4,=-4-4 (7) =,=

(8) =-,=

4.x=1或x=-

拓展提高

1. C

2.(1)=2,=-1,x3=x4= (2)=-,=1

3.120套。

23.3实践与探索(3课时)

第 1 课 时

达标测评

(A)1.长约增加12.4米,宽约增加8.3米。

2.(1)设定价(52+x)元,则每销售1个,获利润(52+x-40)元,共销售(180-10x)个。

(2)解得方程的解为=8,=-2,符合题意的解为=8,定价为60元时,进货100个。

(3)当定价为55元时,获利最大,此时应进货150个。

第 2课 时

拓展延伸

平均增长率为25.

达标测评

(A)1. 平均月增长的百分率为9.5.

2. 4月份增长15.5月份增长20.

(B)每年平均增长率约为62.

第 3课 时

拓展提高

1.- 2.C 3.(1)k<,且k≠1.(2)不存在.

达标测评

(A)1. 1,-3; 2. 1,-3; 3.B 4. 10, -

(B)5.首先由m2=9,可解得m=±3.其次运用根与系数的关系解题应验证根的判别式,当m=3时,b2-4ac<0,方程无实根,应舍去;当m=-3时,b2-4ac=0,符合题意,所以,m=-3.

6. 0

一元二次方程(复习课)

巩固练习

(A)1.m≠1.

2.p=-3,q=0.

3.m=2或m=10;当m=2时,==1,当m=10时,==3.

4.(1)=0,=--1.

(2)=,=.

(3)=5,=.

5.略

6.方程的另一个根是4,p=-1或p=3.

(B)7.答案不唯一。

8.(1)39 (2) (3)17

第24章 图形的相似

HYPERLINK "http://image./i ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%CF%E0%CB%C6%CD%BC%D0%CE&in=17135&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=17&rn=1&di=635369820&ln=82" \t "_blank"

观察以上图形结合阅读本章的题目以及导语,提出你的猜想:看谁最具有创造力:

1、

2、

3、

4、

5、

利用课余时间通读本章内容:大体写出本章中所学的知识与思想方法,或者你的收获:

备注:本章中题目难度加大的用“★”提示,可以选作,但是最好挑战一下你的能力,“★”越多难度越大,最高为五星级。

§24.1 相似的图形

【学习目标】

1、 通过实例理解相似图形的概念;

2、 会识别相似图形,通过图形识别提高自己的观察能力;

3、 能按照要求画出相似的图形,会根据条件制作出相似的图形。

【学习重点】:相似图形的概念

【学习难点】:相似图形的识别与作图

【快乐学习】

1、 什么是全等图形:

2、 观察上述图形,写出你的发现:

3、 小组内交流你的发现。

你的补充:

4、 阅读课本第42页,然后快速写出你的答案:

(1)、什么是相似图形。

(2)、生活中还有那些相似图形,请举例并与同学交流补充:

5、 相似图形与全等图形的区别与联系是什么?

【一显身手】

1、 请把相似的图形连线:

2、观察下面的图形(a)~(g),其中哪些是与(1)、(2)、(3)相似的?

3.下列图形是不是相似图形:

所有的圆形;

所有的正方形;

所有的直角三角形 ;

平面镜中的图形与实际图形;

哈哈镜中的图形与实际图形;

放大镜下的图形与原来的图形

通过以上练习,请自己总结一下,你是如何判断两个图形形似,请写出来并与同学交流,自己补充完整。

【做小画家】

1、 请在课本上画一画“试一试”中的四边形。画完后请借助于测量工具,通过测量计算,请写出有前后两个图形的边长与内角度数的变化,并与同学交流。

2、 (★★★)请观察如下图形,看看有什么发现,你能否设计出一个类似的图案。

HYPERLINK "http://image./i ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B7%D6%D0%CE%CA%F7&in=32137&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=4&rn=1&di=1270678040&ln=20" \t "_blank"

3、 请在课余时间里自己找一幅喜欢的画,在画上打上方格,把图画分成若干小方格,然后自己再放大(或缩小)一定的比例,画一个方格,然后在每一个方格内画出原图,这样可以自己画一幅放大(或缩小)的图画了。

4、 有条件的同学可以观察十字绣的制作过程,看看样品中的图怎样被放大(或缩小)绣出来的。

【反思小结】

总结本节最大的收获与存在的问题,写下来并与同学交流。

§24.2相似的图形性质(1)成比例线段

【学习目标】

1、 通过计算作图掌握概念:线段的比、成比例线段。

2、 掌握并会推导比例的性质。

3、 会用比例的性质进行解题。

【学习重点】

成比例线段、比例的性质

【学习难点】

比例性质的推导与应用。

【用心学习】

1、小学里已经学过了比例的有关知识,下面请同学们口答下列问题:

(1)若a与b的比值和c与d的比值相等,应记为: 。

(2)已知2:3=4:x,则:x= 。

(3)比例的基本性质是什么? 。

(4)地理中的比例尺是指什么? 。

你自己还了解哪些关于比例的知识,写出来,与同学们交流。

2、 自主学习完成课本45页试一试与概括:填写下列空格:

(1)、“比例线段”的概念: 。

已知四条线段a、b、c、d,如果(或a:b=c:d),那么a、b、c、d叫做组成比例的 ,线段a、d叫做比例 ,线段b、c叫做比例 ,线段 叫做a、b、c第四比例项。

如果作为比例内项的是两条相同的线段,即(或a:b=b:c),那么线段b叫做线段a和c的 。

(2)“比例线段”和“线段的比”的区别

“比例线段”和“线段的比”这两个概念有什么区别?

结论:

(3)注意:概念的有序性

线段的比有顺序性,a:b和b:a通常是不相等的。

比例线段也有顺序性,如叫做线段a、b、c、d成比例,而不能说成是b、a、c、d成比例。第四比例项也有顺序性,如中,线段d叫做a、b、c的第四比例项,而不能说成“线段d叫做b、a、c的第四比例项”。

【自主探究训练】

判断下列线段a、b、c、d是否是成比例线段:

(1)a=4,b=6,c=5,d=10;

(2)a=2,b=,c=,d=.

解:

把(1)题中a、b、c、d调换位置可以得到几种情况?哪些情形是成比例线段。成比例线段在大小排序上有何规律?给你四个数据怎样最快的获取成比例线段排序的最大可能性?

总结:如何判断成比例线段,说出你的方法并交流。

完成课本练习1.

补充练习:

1、已知m、n、p、q是成比例线段,其中m=2cm,n=6cm,q=27cm,则p=_______cm.

2、(★★)已知三个数1,2、,请你再添一个数,使它们构成的四个数成比例关系。

通过以上练习你能得出哪些结论,请自己先写出来,再交流。

自主完成下列结论:

(1)、比例的基本性质

如果(或a:b=c:d),那么ad=bc,即比例的两外项的积等于两内项的积,那么如何证明呢?

证明:

试说出这个性质的逆命题,它是真命题吗?如何证明?

如果a:b=c:d中的两个比例内项相等,即当a:b=b:c时,又可以得到什么结论呢?

(2)合比性质

刚才我们用等式的性质证明了比例的基本性质,如果我们继续用等式的性质,能否得到比例的其它性质呢?比如:在比例式的两边都加上1,会得到什么结果呢?

如果两边都减1呢?

合比性质:如果,那么 .

(3)等比性质

试猜想(),与相等吗?能否证明你的猜想?

等比性质:如果(),那么=.

等比性质中,为什么要这个条件?

(4).练习:从ad=bc,可以得到哪些比例?(小组讨论)

以上环节主要用了哪些知识点与方法:

【过关题目】

完成下列问题,你便可以顺利通过本关的学习了,加油啊。

1.若m是2、3、8的第四比例项,则m= ;

2.若x是a、b的比例中项,且a=3,b=27,则x= ;

若线段x是线段a、b的比例中项,且a=3,b=27,则x= ;

3.若a:b:c=2:3:7,且a+b+c=36,则a= ; b= ; c= 。

下面的题目有一定的难度,你能解决吗?相信聪明的你会成功的:

4、(★★)已知,b+d+f≠0,求 的值。

5、(★★★)已知 ,且x+y-z=,求x、y、z的值。

【反思小结】

总结本节的收获与存在的问题,并交流。

§24.2相似的图形性质(2)相似图形的性质

【学习目标】

1、 通过自己动手操作猜想验证相似多边形的性质。

2、 运用逆向思维猜想形似多边形的判定方法。

3、 了解黄金分割

【学习重点】

相似多边形的性质

【学习难点】

相似多边形性质的应用。

【动手探究】

用直尺和量角器自己动手完成课本47、48页内容。并写出你的猜想:

【思考总结】

1、 相似多边形有哪些性质?具备这些性质的多边形形似吗?图形的性质与判定有何联系?自己思考一下,然后小组内交流。(可以参照课本49页内容)

2、 将以上结论特殊化:

(1) 对于两个相似的三角形有何性质?

(2) 如何判断两个三角形相似?

(3) 对于等腰三角形、等边三角形、直角三角形、等腰直角三角形,以上结论又有何变化?

(有兴趣的同学可以快速翻阅教材后面的内容,把以上问题的主要结论写下来,并与自己的结论对比,同时,结合本环节的学习,总结如何运用逆向思维、特殊化思想来探究学习。)

【一显身手】

1、下列命题中正确的是( )

A:相似多边形是全等多边形 B:不全等的图形不是相似图形

C:全等多边形是相似多边形 D:不相似的图形可能是全等图形

2、下列说法正确的是( )

①所有的梯形都相似 ;②所有的等边三角形都相似 ;③所有的直角三角形都相似;④所有的等腰直角三角形都相似。

A: ①② B: ②③ C: ③④ D: ②④

3、两个相似多边形的最长边分别是10cm 和20cm,其中一个多边形的最短边为5cm ,则另一个多边形的最短边长为__________.

4、如果多边形ABCDEF与多边形ABCDEF相似,且∠A=68,则∠A=_______

5、如图1,点E、F分别在矩形ABCD的边AD、BC上,EF∥AB,AB=6,AD=8,矩形BFEA∽矩形ABCD,则AE=________.

图1 图2

6、上图2所示的相似四边形中,求未知边x,y的长度和角a的大小。

7、(★★★)做甲、乙两个形状相同(相似)的三角形框架,已知三角形框架甲的三边分别为50cm,60cm,80cm,三角形框架乙的一边长为20cm,符合条件的三角形框架共有( )种。

A: 1 B: 2 C: 3 D: 4

【深入学习】

自己阅读课本52页材料:黄金分割。并阅读以下材料:

黄金分割是古希腊哲学家毕达哥拉斯发现。一天,毕达哥拉斯从一家铁匠铺路过,被铺子中那有节奏的叮叮当当的打铁声所吸引,便站在那里仔细聆听,似乎这声音中隐匿着什么秘密。他走进作坊,拿出一把尺量了一下铁锤和铁砧的尺寸,发现它们之间存在着一种十分和谐的关系。回到家里,毕达哥拉斯拿出一根线,想将它分为两段。怎样分才最好呢?经过反复比较,他最后确定1:0.618的比例截断最优美。后来,德国的美学家泽辛把这一比例称为黄金分割律。这个规律的意思是,较大部分与整体这个比等于较小部分与较大部分之比。无论什么物体、图形,只要它各部分的关系都与这种分割法相符,这类物体、图形就能给人最悦目、最美的印象。

黄金分割的定义:将一条线段AB分割成大小两条线段(AP﹥PB),若较短线段与较长线段的长度之比等于较长线段与整条线段之比,即PB:AP=AP:AB(此时线段AP叫做线段PB、AB比例中项),则可得出这一比值等于≈0.618….这种分割称为黄金分割,点P叫做线段AB的黄金分割点。

(请你根据上面的叙述,通过列方程、解方程说明近似数0.618是如何得出来的。)

如何记住黄金的近似比值:只要记住一句话:“见糖留一把”即可。(解读:唐朝建立的时间是公元618年,而黄金比的近似值是0.618可算是一个巧合,所以将建唐618年谐音即可得到“见糖留一把”,这样不仅记住了数学知识,还记住了历史知识。)

据有关测定,当气温处于人体正常体温(36 ℃ ~37℃)的黄金比值时,人体感到最舒适。因此夏天使用空调时室内温度调到什么温度最适合?

36℃×0.618=22.3 ℃ 37℃×0.618=22.8 ℃ 22.3 ℃~22.8℃

伟大的数学家华罗庚曾致力于推广“0.618优选法”,把黄金分割原理应用于生产、生活实际以及科学实验中,为国家节约了大量的人力和能源。(有条件的同学可以通过网络学习更多的相关知识和例子)

自己了解关于黄金矩形、黄金三角形的知识并在同学之间交流。

看看能否解决如下问题:

1、(★★)已知线段AB=a,点C是线段AB的黄金分割点,AC﹥BC,则AC=___________

2、根据科学分析,舞台上的主持人应站在舞台前沿的黄金分割点,视觉和音响效果最好。已知学校礼堂舞台前沿宽20米,问举行文娱汇演时主持人应站在何处?(精确到0.1米)

【反思小结】

总结本节的收获与存在的问题,并交流。

课余时间自己搜集相关黄金比的知识,并与同学交流。

§24.3.1 相似三角形

【学习目标】

1、掌握相似三角形的有关概念及表示方法;

2、能够熟练地找出相似三角形的对应角和对应边;

3、了解相似三角形与全等三角形的关系。

【学习重、难点】

相似三角形的表示方法以及找出对应边、角。

【快乐学习】

1、快速回答:

什么是全等三角形,全等三角形的对应边、对应角有什么关系?

什么是相似多边形,相似多边形的对应边与对应角之间有什么关系?

什么是相似多边形的相似比?

根据以上回答,猜想:什么是相似三角形?相似三角形的对应边、对应角有什么关系?什么是相似三角形的相似比?

2、根据以上回答:阅读课本完成课本做一做,并修正你的猜想。

3、思考:如何表示相似三角形,书写时对应顶点应注意什么?

4、完成课本练习。

自己先独立思考解答,然后小组内交流讨论:

【一显身手】

1、如果△ADE∽△ABC,那么哪些角是对应角?哪些边是对应边?对应角有什么关系?对应边呢?

2、有一块呈三角形形状的草坪,其中一边的长是20m,在这个草坪的图纸上,这条边长5cm,其他两边的长都是3.5cm,求该草坪其他两边的实际长度。

3、如果两个三角形的相似比为1,那么这两个三角形_____

4、若△ABC的三条边长的比为3cm、5cm、6cm,与其相似的另一个△A′B′C′的最小边长为12 cm,那么△A′B′C′的最大边长是_____

5、(★)若△ABC∽△DEF,它们的周长分别为6 cm和8 cm,那么下式中一定成立的是( )

A.3AB=4DE B.4AC=3DE

C.3∠A=4∠D D.4(AB+BC+AC)=3(DE+EF+DF)

6、若△ABC与△A′B′C′相似,∠A=55°,∠B=100°,那么∠C’的度数是( )

A.55° B.100° C.25° D.不能确定

【反思小结】

总结本节的收获与存在的问题,并交流。

补充:相似符号的由来:十六世纪法国数学家维叶特用"="表示两个量的差别。可是英国牛津大学数学、修辞学教授列考尔德觉得:用两条平行而又相等的直线来表示两数相等是最合适不过的了,于是等于符号"="就从1540年开始使用起来。 1591年,法国数学家韦达在菱形中大量使用这个符号,才逐渐为人们接受。十七世纪德国莱布尼茨广泛使用了"="号,他还在几何学中用"∽"表示相似,用"≌"表示全等。

§24.3.2相似三角形的判定(1)

【学习目标】

1、 掌握两个三角形相似的判定方法。

2、 会用所学方法判定两个三角形是否相似。

【学习重点】:

三角形相似的判定方法。

【学习难点】:

三角形相似判定方法的运用

【快乐学习】:

1、 看看谁做得最好:

1、 判定两个多边形相似的方法是:

2、 由上题你认为判断两个三角形相似的方法是:

3、 列举出你所学到的判定两个三角形全等的判定方法:

4、 类比三角形全等与相似的相同与不同点,自己猜想如何判定两个三角形形似:

5、 在小组内交流所得出的结论,然后探究一下如何验证得出的结论正确性。(建议:可以小组内同学之间的作图、测量计算的方法来验证)并写出你的收获。

2、 阅读课本第55页至第59页(不包括例题)部分内容,通过思考探究。对比以上你得出的结论。有何收获?

3、 对于一些特殊的三角形,有何判定方法?写出你的结论和理由。

【挑战自我】:

1、 请你判断对错:

(1)、有一对角相等的三角形一定相似。 ( )

(2)、有一对锐角相等的两个直角三角形一定相似.( )

(3)、有一个角等于100°的两个等腰三角形相似。( )

(4)、有一个角等于30°的两个等腰三角形相似。 ( )

(5)、有一对角相等的两个等腰三角形一定相似。 ( )

2、已知,如图1要△ABC∽△ACD,需要条件 ;

3、已知,如图2要使△ABE∽△ACD,需要条件 ;

图1 图2

【深度学习】:你会证明三角形形似的判定定理吗?

1、 阅读课本65页。关于相似三角形与全等三角形的材料,思考,材料是如何通过三角形全等的知识与面积的知识来证明三角形相似的判定定理的?

2、 结合课本54页做一做你所得到的结论,能否自己找出一个证明三角形相似的判定定理的方法。

【总结反思】

今天你有什么收获?

新知的获得采用了什么方法?

你还有困难与困惑吗?

§24.3.2相似三角形的判定(2)

【学习目标】

通过自学例题与练习,掌握并会应用相似三角形的判定定理

【学习重点】

如何进行解题后的反思?

【学习难点】

三角形相似的判定定理的运用。

【快乐学习】

一、自己学习课本56页至59页例题1~4,学习中注意几个方面:

1、先自己动手做,然后对比课本做法。并关注与课本的不同之处。

2、每一个例题主要用了哪些知识点?

3、将四个例题进行对比分类?

4、步骤的书写应注意什么?

5、与同学交流你的收获把你感受最深的写下了:

二、自主练习:

1、请找出图中所有的相似三角形,并选一对相似三角形加以证明。

反思总结:

2、如图所示,△ABC中,DE∥BC.AD=3cm,BD=2cm,BC=4cm,求DE的长。

反思总结:

3. (★★★)如图,四边形ABCD是平行四边形,M是BC上一点,且BM:MC=3:4,连接AM交BD于F,求BF:BD的值。

4、(★★★★)已知△ABC中,如图所示,∠A=60°,BD、CE 是△ABC 的两条高,求证:△ADE∽△ABC.

反思总结:

【挑战自我】(以下两个题目,可以证明你的数学水平的高低,可以课外完成)

1、(★★★★)要做两个形状相同的三角形框架,其中一个三角形框架的三边的长分别为4、5、6,另一个三角形框架的一边长为2,请你想一想应该怎样选择材料可使这两个三角形相似?你选的材料唯一吗?

2、(★★★★★)你能否利用三角形全等与相似的知识设计2个三角形,这两个三角形在关于三个角、三条边的六个元素中,其中有5个元素相等(非对应),但是这两个三角形却不全等。设计出你的两个三角形,并说明设计理由。

【总结反思】

今天你有什么收获?

你提出了什么问题?发现了什么?

你还有困难与困惑吗?

对于老师的教学,你有何建议?

§24.3.3相似三角形的性质

【学习目标】

1.探索相似三角形的性质;

2.利用相似三角形的性质解决实际问题。

【学习重点】

相似三角形的性质及应用.

【学习难点】

相似三角形周长比、面积比与相似比的关系的推导及运用.

【快乐学习】

1、所有的正方形都相似吗?______.

若正方形ABCD边长为1周长为____,面积为_____ .

若边长增大一倍,变为2. 周长为____,面积为_____.

若边长,变为3. 周长为____,面积为_____ .

若边长,变为N. 周长为____,面积为_____.

通过填空你发现了什么?_______________________________.

2、什么是相似三角形的相似比?两个相似的三角形有哪些性质?

3、三角形除了边、角之外还有哪些要素?对于两个相似的三角形,以上要素与三角形的相似比有何关系?写出你的猜想?

4、所有的等腰直角三角形都相似吗?观察手中的大小不同的等腰直角三角形三角板,并测量其边长,测量或计算斜边上的高、中线、直角顶角的角平分线以及三角形的周长、面积。与同伴交流你的发现。_______________________________.

5、如何验证或者证明结论的正确性呢?验证可以采用作图、测量计算的方法,但是这一方法具有一定的局限性。那么在数学中最有效的方法便是通过逻辑推理来证明结论的正确性。

以小组为单位,组长分任务完成如下命题的证明(每名同学至少完成一个命题的证明)

(1)相似三角形对应边上的对应高的比等于相似比;

(2)相似三角形对应边上的对应中线的比等于相似比;

(3)相似三角形对应角上的对应角平分线的比等于相似比;

(4)相似三角形的周长的比等于相似比;

(5)相似三角形的面积的比等于相似比的平方。

小组交流并阅读教材,对比课本相应的证明方法,在课本空白处补充好结论以及证明。并写出你的收获。

【一显身手】

1、已知如图, ∽ ,它们的周长分别是60cm和72cm,且AB=15cm, 求BC、 、 .

2、△ABC中,BC=54cm,CA=45cm,AB=63cm,另一个与它相似的三角形的最短边为15cm,则周长为_______________。

3、如果两个相似三角形的对应边的比是4:5,周长的和为18cm,那么这两个三角形的周长分别为_______________。

4、(★)△ABC 中DE∥BC,DE把△ABC的面积分成相等的两部分,那么DE:BC等于( )

A、1:2 B、1:4 C、2: D、:2

5、(★★★)梯形ABCD中,AD∥BC,对角线AC、BD相交于点O,若S△AOD:S△ACD=1:3,则S△AOD:S△BOC等于( )

A、1:6 B、1:3 C、1:4 D、1:

6、(★★)有同一三角形地块的甲、乙两地图,比例尺分别为1:200和1:500,求甲地图与乙地图的相似比和面积比.

7、(★★★)如图,在△ABC中,ED∥BC,且ED=BC=2cm,△AED的周长为10cm,求梯形BCED的周长。

【反思总结】

本节你有什么收获?

你提出了什么问题?发现了什么?

你还有困难与困惑吗?

对于老师的教学,你有何建议?

§24.3.4相似三角形的应用

【学习目标】

1、 学习利用三角形相似的知识进行实际测量。

2、 会用三角形相似进行一些等积式的证明

3、 会综合运用三角形相似的知识解决实际问题

【学习重点】

如何探寻三角形相似的条件

【学习难点】

如何运用相似三角形的知识解决问题

【快乐学习】

一、思考:

如何知道学校的国旗旗杆的高度?请写出你的测量或者计算方法:

2、 快速阅读课本62页例6思考:

本题主要用了哪个知识点来解决问题?

在这里我们所指的太阳光是平行光线,请完成下面的问题:

已知,如图,AB和DE是直立在地面上的两根立柱.AB=5m,某一时刻AB在阳光下的投影BC=3m.

(1)请你在图中画出此时DE在阳光下的投影;

(2)在测量AB的投影时,同时测量出DE在阳光下的投影长为6m,请你计算DE的长.

3、 阅读课本例7,总结本题中的主要测量方法:

完成下列问题:

如图,有一河流。请你设计一个方案测量这条河流的宽度。

(1)、写出方案,画出示意图;

(2)、指出要测量的线段,并用字母表示;

(3)、根据测量的数据求出河的宽度。

4、 自学课本例8总结证明一些类似的等积式的主要思路和方法:并与同学交流:

先自己思考,然后小组讨论解决下列问题:

如图,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,

AB=AC,D为BC的中点,E为AC

上一点,点G在BE上,连结DG并延长

交AE于F,若∠FGE=45°。

求证:(1)BD·BC=BG·BE;

(2) (★★★)AG⊥BE;

【一显身手】

1、一根1.5米长的标杆直立在水平地面上,它在阳光下的影长为2.1米;此时一棵水杉树的影长为10.5米,这棵水杉树高为 ( )

A.7.5米 B.8米 C.14.7米 D.15.75米

2、晚上,小华出去散步,在经过一盏路灯时,他发现自己的身影是 ( )

A.变长 B.变短 C.先变长后变短 D.先变短后变长

3、如图,小东设计两个直角来测量河宽DE,

他量得AD=2m,BD=3m,CE=9m,

则河宽DE为 ( )

(A).5m (B).4m (c).6m (D).8m

4、(★★)小明在某一时刻测得1m的杆子在阳光下的影子长为2m,他想测量电线杆AB的高度,但其影子恰好落在土坡的坡面CD和地面BC上,量得CD=2m,BC=10m,CD与地面成45°,求电线杆的高度.

【深度探究】(可用课余时间)(★★★★)

一、(★★★★★)如图:是小孔成像图:下图中存在三角形形似吗?

图1 图2

如图2:AB为物体的高度,EF为小孔的高度,CD为倒立的像的高度?(移动屏幕,使得B、F、D在同一条直线上)你能得出并证明三者之间的关系吗?(提示:AB∥EF∥CD,利用三角形相似)

拓展:如图:在梯形ABDC中GF是过对角线交点且平行于底的线段,请问:EF与EG的大小关系并说明理由?图中有哪些面积相等的三角形?

二、透镜成像原理:(★★★★★)

如图:是凸透镜成像的示意图:AB是实物,A′B′是AB成的像,图中AB、CD、A′B′都是平行的,且垂直于B B′,图中有哪些相似的三角形?其中物距OB、像距O B′与焦距0F有与上题类似的结论,你能运用三角形相似的知识证明吗?比较一、二中的证明方法的异同?你有什么收获?

SHAPE \* MERGEFORMAT

【反思总结】

本节你有什么收获?

你提出了什么问题?发现了什么?

你还有困难与困惑吗?

§24.4 中位线

【学习目标】

1、 掌握三角形的中位线和梯形中位线的概念和定理,

2、 了解三角形的重心及三角形重心的性质。

【学习重点】

三角形中位线定理和梯形中位线定理的理解与应用。

【学习难点】

三角形中位线定理和梯形中位线定理的证明,以及如何恰当地添加中位线辅助解题。

【快乐学习】

环节一:探究发现:

问题.怎样将一张三角形纸片剪成两部分,使分成的两部分能拼成一个平行四边形?

提示操作:

(1)剪一个三角形,记为△ABC

(2)分别取AB,AC中点D,E,连接DE

(3)沿DE将△ABC剪成两部分,并将△ABC绕点E旋转180°,得四边形BCFD

思考:四边形ABCD是平行四边形吗?那么DE与BC有什么位置和数量关系呢?写出你的结论。

如下图:ΔABC中,点D、E是AB与AC的中点,结合上面的操作与你的发现,证明你的结论:(尽可能多的方法)

阅读课本67~68页,自己总结并在小组内交流:

1、 总结不同的证明方法,主要用了哪些知识点?

2、 用符号及文字表达三角形中位线定理的内容。

3、 三角形中位线定理的作用。

4、结合例1、例2思考:

(1)、三角形的中线与中位线的区别与联系?

(2)、三角形的中线有何性质?

(3)、三角形的三个顶点、三个三边中点,这六个点中,任选四个点最多可以构成多少个平行四边形?作图说明:

环节二:自己剪一个密度均匀的纸板三角形(或者一个厚度大些的纸张也可以)结合学习课本69页拓展部分内容以及上述环节的学习,验证三角形的重心及其定义和性质。

环节三:自学课本69~60页关于梯形中位线的知识,完成下列问题:

(1)梯形中位线的内容(文字与符号语言)及作用是什么?

(2)自己写出梯形中位线性质的证明,并总结辅助线的作法。

(3)梯形中位线定理与三角形中位线定理有何关系?

(4)梯形面积公式的求法?

【一显身手】

1、已知三角形的三条中位线分别为3厘米、4厘米、6厘米,则这个三角形的周长为 。

2、已知等腰梯形的腰长与中位线相等,周长为32厘米,则腰长为

3、(★★★)在梯形ABCD中,AB∥CD。CD4、梯形的高是6cm,面积是24cm,那么这个梯形的中位线长______cm.

5、在△ABC中,∠A=∠B=45,AB=12,则△ABC的重心到AB的距离是( )

6、(★★★)已知,在梯形ABCD中,AD∥BC,AD=4,BC=8,E、F分别是对角线BD、 AC的中点。EF长为( )。(用文字总结结论)

【拓展训练】(共有余力的同学选作)

1、(★★)证明:顺次连结四边形各边中点所得四边形是平行四边形。

把上述问题中的四边形改为等腰梯形、菱形、矩形、正方形结论又是如何?

2、(★★★★)结合图形分析三角形中位线定理:

(1) 定理的已知条件有几个;结论有哪些?用符号语言写出来:

(2) 将上述条件与结论重新搭配,可以得到几个命题?猜想、验证或者证明命题的真假?由此你可以得到几种中位线的识别方法?

3、(★★★)如右图:在△ABC中,BC=a,B1,B2,B3,B4是AB边的五等分点,C1,C2,C3,C4是AC边的五等分点,则B1C1+B2C2+B3C3+B4C4= 。

【反思总结】

本节你有什么收获?

你提出了什么问题?发现了什么?

你还有困难与困惑吗?

§24.5 画相似图形

【学习目标】:

1、了解位似,位似中心的概念

2、会利用位似法画相似图形

【学习重、难点】:

本节的重点是位似的概念,以及利用位似关系画相似图形,难点是对两个图形位似关系的判断。

【快乐学习】

阅读课本71~72页的内容,按照课本上的的画图步骤,把多边形ABCDE放大到1.5倍 。

思考:

1、两图形中对应边有何关系?对应角呢 这两个多边形相似吗?相似比是多少 为什么?

2、什么是位似?位似中心?位似比?

3、反思:

(1)位似由哪些因素决定?

(2)位似变换后所得到的图形与原图形的关系如何?

(3)观察课本上三个图,探索位似中心的位置及如何选择位似中心。

4.总结画相似图形的步骤。

注意:⑴位似图形的概念中包含三个内容:

①位似图形是针对两个图形而言的

②位似图形是相似图形

③位似图形的每组对应点所在的直线都必须经过同一点.

⑵ 位似图形是一种特殊的相似图形,而相似图形未必构成位似关系。

【一显身手】

1、下列命题正确的是( )

A. 全等图形一定是位似图形

B. 相似图形一定是位似图形

C. 相似图形一定是全等图形

D. 位似图形是具有某种特殊位置的相似图形。

2、画一个多边形的位似图形,位似中心可选在已知多边形的( )

A:内部 B:外部 C: 边上(包括顶点处) D:任意位置

3、已知△ABC与△A′B′C′是位似图形,点O为位似中心,若AO=8cm,相似比为4:9,则A′O=______

4、取A为位似中心,将任意△ABC扩大2倍.

【拓展训练】(★★★★★)

如何在△ABC中裁出一个最大的正方形

22.1 二次根式(1)

一、学习目标

1、了解二次根式的概念,能判断一个式子是不是二次根式。

2、掌握二次根式有意义的条件。

3、掌握二次根式的基本性质:和

二、学习重点、难点

重点:二次根式有意义的条件;二次根式的性质.

难点:综合运用性质和。

三、学习过程

(一)复习引入:

(1)已知x2 = a,那么a是x的______; x是a的________, 记为______,

a一定是_______数。

(2)4的算术平方根为2,用式子表示为 =__________;

正数a的算术平方根为_______,0的算术平方根为_______;

式子的意义是 。

(二)提出问题

1、式子表示什么意义

2、什么叫做二次根式?

3、式子的意义是什么?

4、的意义是什么?

5、如何确定一个二次根式有无意义?

(三)自主学习

自学课本第2页例前的内容,完成下面的问题:

1、试一试:判断下列各式,哪些是二次根式?哪些不是?为什么?

,,,,,

2、计算 :

(1) (2)

(3) (4)

根据计算结果,你能得出结论: ,其中,

的意义是 。

3、当a为正数时指a的 ,而0的算术平方根是 ,负数 ,只有非负数a才有算术平方根。所以,在二次根式中,字母a必须满足 , 才有意义。

(三)合作探究

1、学生自学课本第2页例题后,模仿例题的解答过程合作完成练习 :

x取何值时,下列各二次根式有意义?

① ② ③

2、(1)若有意义,则a的值为___________.

(2)若 在实数范围内有意义,则x为( )。

A.正数 B.负数 C.非负数 D.非正数

(四)展示反馈 (学生归纳总结)

1.非负数a的算术平方根(a≥0)叫做二次根式.

二次根式的概念有两个要点:一是从形式上看,应含有二次根号;二是被开方数的取值范围有限制:被开方数a必须是非负数。

2.式子的取值是非负数。

(五)精讲点拨

1、二次根式的基本性质()2=a成立的条件是a≥0,利用这个性质可以求二次根式的平方,如()2=5;也可以把一个非负数写成一个数的平方形式,如5=()2.

2、讨论二次根式的被开方数中字母的取值,实际上是解所含字母的不等式。

(五)拓展延伸

1、(1)在式子中,x的取值范围是 ____________.

(2)已知+=0,则x-y= _____________.

(3)已知y=+,则= _____________。

2、由公式,我们可以得到公式a= ,利用此公式可以把任意一个非负数写成一个数的平方的形式。

(1)把下列非负数写成一个数的平方的形式:

5 0.35

(2)在实数范围内因式分解

4a-11

(六)达标测试

A组

(一)填空题:

1、 =________;

2、 在实数范围内因式分解:

(1)x2-9= x2 - ( )2= (x+ ____)(x-____)

(2) x2 - 3 = x2 - ( ) 2 = (x+ _____) (x- _____)

(二)选择题:

1、计算 ( )

A. 169 B.-13 C±13 D.13

2、已知

A. x>-3 B. x<-3 C.x=-3 D x的值不能确定

3、下列计算中,不正确的是 ( )。

A. 3= B 0.5=

C .=0.3 D =35

B组

(一)选择题:

1、下列各式中,正确的是( )。

A. = B

C D

2、 如果等式= x成立,那么x为( )。

A x≤0; B.x=0 ; C.x<0; D.x≥0

(二)填空题:

1、 若,则 = 。

2、分解因式:

X4 - 4X2 + 4= ________.

3、当x= 时,代数式有最小值,

其最小值是 。

二次根式(2)

一、学习目标

1、掌握二次根式的基本性质:

2、能利用上述性质对二次根式进行化简.

二、学习重点、难点

重点:二次根式的性质.

难点:综合运用性质进行化简和计算。

三、学习过程

(一)复习引入:

(1)什么是二次根式,它有哪些性质?

(2)二次根式有意义,则x 。

(3)在实数范围内因式分解:

x2-6= x2 - ( )2= (x+ ____)(x-____)

(二)提出问题

1、式子表示什么意义

2、如何用来化简二次根式

3、在化简过程中运用了哪些数学思想

(三)自主学习

自学课本第3页的内容,完成下面的题目:

1、计算:

观察其结果与根号内幂底数的关系,归纳得到:

当

2、计算:

观察其结果与根号内幂底数的关系,归纳得到:当

3、计算: 当

(四)合作交流

1、归纳总结

将上面做题过程中得到的结论综合起来,得到二次根式的又一条非常重要的性质:

2、化简下列各式:

3、请大家思考、讨论二次根式的性质与有什么区别与联系。

(五)展示反馈

1、化简下列各式

(1) (2)

2、化简下列各式

(1) (2)(x<-2)

(六)精讲点拨

利用可将二次根式被开方数中的完全平方式“开方”出来,达到化简的目的,进行化简的关键是准确确定“a”的取值。

(七)拓展延伸

(1)a、b、c为三角形的三条边,则 ____________.

(2) 把(2-x)的根号外的(2-x)适当变形后移入根号内,得( )

A、B、 C、 D、

(3) 若二次根式有意义,化简│x-4│-│7-x│。

(八)达标测试:

A组

1、填空:(1)、-=_________.

(2)、=

2、已知2<x<3,化简:

B组

1、 已知0 <x<1,化简:-

2、 边长为a的正方形桌面,正中间有一个边长为的正方形方孔.若沿图中虚线锯开,可以拼成一个新的正方形桌面.你会拼吗?试求出新的正方形边长.

22.2二次根式的乘除法

二次根式的乘法

一、学习目标

1、掌握二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质。

2、熟练进行二次根式的乘法运算及化简。

二、学习重点、难点

重点: 掌握和应用二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质。

难点: 正确依据二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质进行二次根式的化简。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、计算:

(1)×=______ =_______

(2) × =_______ =_______

(3) × =_______ =_______

2、根据上题计算结果,用“>”、“<”或“=”填空:

(1)×_____

(2)×____

(3) ×__

(二)提出问题

1、二次根式的乘法法则是什么?如何归纳出这一法则的?

2、如何二次根式的乘法法则进行计算?

3、积的算术平方根有什么性质?

4、如何运用积的算术平方根的性质进行二次根式的化简。

(三)自主学习

自学课本第5—6页“积的算术平方根”前的内容,完成下面的题目:

1、用计算器填空:

(1)×____ (2)×____

(3)×____ (4)×____

2、由上题并结合知识回顾中的结论,你发现了什么规律?

能用数学表达式表示发现的规律吗?

3、二次根式的乘法法则是:

(四)合作交流

1、自学课本6页例1后,依照例题进行计算:

(1)× (2)2×3

(3)· (4)··

2、自学课本第6—7页内容,完成下列问题:

(1)用式子表示积的算术平方根的性质:

。

(2)化简:

① ②

③ ④

(五)展示反馈

展示学习成果后,请大家讨论:对于×的运算中不必把它变成后再进行计算,你有什么好办法?

(六)精讲点拨

1、当二次根式前面有系数时,可类比单项式乘以单项式法则进行计算:即系数之积作为积的系数,被开方数之积为被开方数。

2、化简二次根式达到的要求:

(1)被开方数进行因数或因式分解。

(2)分解后把能开尽方的开出来。

(七)拓展延伸

1、判断下列各式是否正确并说明理由。

(1)=

(2)=ab

(3) 6×(-2)==

(4) ===12

2、不改变式子的值,把根号外的非负因式适当变形后移入根号内。

(1) -3 (2)

(八)达标测试:

A组

1、选择题

(1)等式成立的条件是( )

A.x≥1 B.x≥-1 C.-1≤x≤1 D.x≥1或x≤-1

(2)下列各等式成立的是( ).

A.4×2=8 B.5×4=20

C.4×3=7 D.5×4=20

(3)二次根式的计算结果是( )

A.2 B.-2 C.6 D.12

2、化简:

(1); (2);

3、计算:

(1); (2);

B组

1、选择题

(1)若,则=( )

A.4 B.2 C.-2 D.1

(2)下列各式的计算中,不正确的是( )

A.=(-2)×(-4)=8

B.

C.

D.

2、计算:(1)6×(-2); (2);

二次根式的除法

一、学习目标

1、掌握二次根式的除法法则和商的算术平方根的性质。

2、能熟练进行二次根式的除法运算及化简。

二、学习重点、难点

重点: 掌握和应用二次根式的除法法则和商的算术平方根的性质。

难点: 正确依据二次根式的除法法则和商的算术平方根的性质进行二次根式的化简。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、写出二次根式的乘法法则和积的算术平方根的性质

2、计算: (1)3×(-4) (2)

3、填空: (1)=________,=_________

(2)=________,=________

(3)=________,=_________

(二)提出问题:

1、二次根式的除法法则是什么?如何归纳出这一法则的?

2、如何二次根式的除法法则进行计算?

3、商的算术平方根有什么性质?

4、如何运用商的算术平方根的性质进行二次根式的化简?

(三)自主学习

自学课本第7页—第8页内容,完成下面的题目:

1、由“知识回顾3题”可得规律:

______ ______ _______

2、利用计算器计算填空:

(1)=_________(2)=_________(3)=______

规律:______ _______ _____

3、根据大家的练习和解答,我们可以得到二次根式的除法法则:

。

把这个法则反过来,得到商的算术平方根性质:

。

(四)合作交流

1、 自学课本例3,仿照例题完成下面的题目:

计算:(1) (2)

2、自学课本例4,仿照例题完成下面的题目:

化简:(1) (2)

(五)精讲点拨

1、当二次根式前面有系数时,类比单项式除以单项式法则进行计算:即系数之商作为商的系数,被开方数之商为被开方数。

2、化简二次根式达到的要求:

(1)被开方数不含分母;

(2)分母中不含有二次根式。

(六)拓展延伸

阅读下列运算过程:

,

数学上将这种把分母的根号去掉的过程称作“分母有理化”。

利用上述方法化简:(1) =_________ (2)=_________

(3) =_____ ___ (4) =___ ___

(七)达标测试:

A组

1、选择题

(1)计算的结果是( ).

A. B. C. D.

(2)化简的结果是( )

A.- B.- C.- D.-

2、计算:

(1) (2)

(3) (4)

B组

用两种方法计算:

(1) (2)

最简二次根式

一、学习目标

1、理解最简二次根式的概念。

2、把二次根式化成最简二次根式.

3、熟练进行二次根式的乘除混合运算。

二、学习重点、难点

重点:最简二次根式的运用。

难点:会判断二次根式是否是最简二次根式和二次根式的乘除混合运算。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、化简(1) (2)

2、结合上题的计算结果,回顾前两节中利用积、商的算术平方根的性质化简二次根式达到的要求是什么?

(二)提出问题:

1、什么是最简二次根式?

2、如何判断一个二次根式是否是最简二次根式?

3、如何进行二次根式的乘除混合运算?

(三)自主学习

自学课本第9页内容,完成下面的题目:

1、满足于 ,

的二次根式称为最简二次根式.

2、化简:

(1) (2)

(3) (4)

(四)合作交流

1、计算:

2、比较下列数的大小

(1)与 (2)

3、如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,

AC=3cm,BC=6cm,求AB的长.

(五)精讲点拨

1、化简二次根式的方法有多种,比较常见的是运用积、商的算术平方根的性质和分母有理化。

2、判断是否为最简二次根式的两条标准:

(1)被开方数不含分母;

(2)被开方数中所有因数或因式的幂的指数都小于2.

(六)拓展延伸

观察下列各式,通过分母有理化,把不是最简二次根式的化成最简二次根式:

,

,

同理可得: =,……

从计算结果中找出规律,并利用这一规律计算

(……+)()的值.

(七)达标测试:

A组

1、选择题

(1)如果(y>0)是二次根式,化为最简二次根式是( ).

A.(y>0) B.(y>0) C.(y>0) D.以上都不对

(2)化简二次根式的结果是

A、 B、- C、 D、-

2、填空:

(1)化简=_________.(x≥0)

(2)已知,则的值等于__________.

3、计算:

(1) (2)

B组

1、计算: (a>0,b>0)

2、若x、y为实数,且y=,求的值。

22.3二次根式的加减法

二次根式的加减法

一、学习目标

1、了解同类二次根式的定义。

2、能熟练进行二次根式的加减运算。

二、学习重点、难点

重点:二次根式加减法的运算。

难点:快速准确进行二次根式加减法的运算。

三、学习过程

(一)复习回顾

1、什么是同类项?

2、如何进行整式的加减运算?

3、计算:(1)2x-3x+5x (2)

(二)提出问题

1、什么是同类二次根式?

2、判断是否同类二次根式时应注意什么?

3、如何进行二次根式的加减运算?

(三)自主学习

自学课本第10—11页内容,完成下面的题目:

1、试观察下列各组式子,哪些是同类二次根式:

(1) (2)

(3) (4)

从中你得到: 。

2、自学课本例1,例2后,仿例计算:

(1)+ (2)+2+3

(3)3-9+3

通过计算归纳:进行二次根式的加减法时,应

。

(四)合作交流,展示反馈

小组交流结果后,再合作计算,看谁做的又对又快!限时6分钟

(1) (2)

(3) (4)

(五)精讲点拨

1、判断是否同类二次根式时,一定要先化成最简二次根式后再判断。

2、二次根式的加减分三个步骤:

①化成最简二次根式;

②找出同类二次根式;

③合并同类二次根式,不是同类二次根式的不能合并。

(六)拓展延伸

1、如图所示,面积为48cm2的正方形的四个角是

面积为3cm2的小正方形,现将这四个角剪掉,制

作一个无盖的长方体盒子,求这个长方体的高和底

面边长分别是多少?

2、已知4x2+y2-4x-6y+10=0,

求(+y2 HYPERLINK "http://" EMBED Equation.DSMT4 )-(x2-5x)的值.

(七)达标测试:

A组

1、选择题

(1)二次根式:①;②;③;④中,

与是同类二次根式的是( ).

A.①和② B.②和③

C.①和④ D.③和④

(2)下列各组二次根式中,是同类二次根式的是( ).

A.与 B.与

C.与 D.与

2、计算:

(1) (2)

B组

1、选择:已知最简根式是同类二次根式,则

满足条件的 a,b的值( )

A.不存在 B.有一组

C.有二组 D.多于二组

2、计算:

(1) (2)

二次根式的混合运算

一、学习目标

熟练应用二次根式的加减乘除法法则及乘法公式进行二次根式的混合运算。

二、学习重点、难点

重点:熟练进行二次根式的混合运算。

难点:混合运算的顺序、乘法公式的综合运用。

三、学习过程

(一)复习回顾:

1、填空

(1)整式混合运算的顺序是:

。

(2)二次根式的乘除法法则是:

。

(3)二次根式的加减法法则是:

。

(4)写出已经学过的乘法公式:

① ②

2、计算:

(1)·· (2)

(3)

(二)合作交流

1、探究计算:

(1)()× (2)

2、自学课本11页例3后,依照例题探究计算:

(1) (2)

(三)展示反馈

计算:(限时8分钟)

(1) (2)

(3) (4)(-)(--)

(四)精讲点拨

整式的运算法则和乘法公式中的字母意义非常广泛,可以是单项式、多项式,也可以代表二次根式,所以整式的运算法则和乘法公式适用于二次根式的运算。

(五)拓展延伸

同学们,我们以前学过完全平方公式,你一定熟练掌握了吧!现在,我们又学习了二次根式,那么所有的正数(包括0)都可以看作是一个数的平方,如3=()2,5=()2,下面我们观察:

反之,

∴

∴ =-1

仿上例,求:(1);

(2)你会算吗?

(3)若,则m、n与a、b的关系是什么?并说明理由.

(六)达标测试:

A组

1、计算:

(1) (2)

(3)(a>0,b>0)(4)

2、已知,求的值。

B组

1、计算:(1)(2)

2、母亲节到了,为了表达对母亲的爱,小明做了两幅大小不同的正方形卡片送给妈妈,其中一个面积为8cm2,另一个为18cm2,他想如果再用金彩带把卡片的边镶上会更漂亮,他现在有长为50cm的金彩带,请你帮忙算一算,他的金彩带够用吗?

《二次根式》复习

一、学习目标

1、了解二次根式的定义,掌握二次根式有意义的条件和性质。

2、熟练进行二次根式的乘除法运算。

3、理解同类二次根式的定义,熟练进行二次根式的加减法运算。

4、了解最简二次根式的定义,能运用相关性质进行化简二次根式。

二、学习重点、难点

重点:二次根式的计算和化简。

难点:二次根式的混合运算,正确依据相关性质化简二次根式。

三、复习过程

(一)自主复习

自学课本第13页“小结”的内容,记住相关知识,完成练习:

1.若a>0,a的平方根可表示为___________

a的算术平方根可表示________

2.当a______时,有意义,

当a______时,没有意义。

3.

4.

5.

(二)合作交流,展示反馈

1、式子成立的条件是什么

2、计算: (1) (2)

3.(1) (2)

(三)精讲点拨

在二次根式的计算、化简及求值等问题中,常运用以下几个式子:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(四)拓展延伸

1、用三种方法化简

解:第一种方法:直接约分

第二种方法:分母有理化

第三种方法:二次根式的除法

2、已知m,m为实数,满足,

求6m-3n的值。

(五)达标测试:

A组

1、选择题:

(1)化简的结果是( )

A 5 B -5 C 士5 D 25

(2)代数式中,x的取值范围是( )

A B

C D

(3)下列各运算,正确的是( )

A

B

C

D

(4)如果是二次根式,化为最简二次根式是( )

A B

C D.以上都不对

(5)化简的结果是( )

2、计算.

(1) (2)

(3) (4)

3、已知求的值

B组

1、选择:

(1),则( )

A a,b互为相反数 B a,b互为倒数

C D a=b

(2)在下列各式中,化简正确的是( )

A B

C D

(3)把中根号外的移人根号内得( )

2、计算:

(1) (2)

(3)

3、归纳与猜想:观察下列各式及其验证过程:

(1)按上述两个等式及其验证过程的基本思路,

猜想的变化结果并进行验证.

(2)针对上述各式反映的规律,写出n(n为任意自然数,

且n≥2)表示的等式并进行验证.

参考答案

二次根式(一)

(五)拓展延伸

1、 (1) (2) (3)

2、(1)

(2)

(六)达标测试

(A组)(一)填空题:

1、 2、(1)x2 - 9= x2 -(3)2=(x+ 3)(x-3);

(2)x2 - 3 = x2 - () 2 = (x+ ) (x-).

(二)选择题:

1、D 2、C 3、D

(B组)(一)选择题:

1、 B 2、A

(二)填空题:

1、 1 2、 3、,0。

二次根式(二)

(五)展示反馈

1、(1)2x (2) 2、(1)(2)

(七)拓展延伸

(1)2a (2)D (3)

(八)达标测试:

A组 1、(1)、2 (2)、 2、1

B组 1、2x 2、

22.2二次根式的乘除法

二次根式的乘法

(七)拓展延伸

1、(1)错(2)错(3) 错(4)错

2、(1) - (2)

(八)达标检测:

A组1、(1) A (2) D (3) A

2、(1) (2);

3、(1) (2)

B组1、(1) B (2) A

2、(1) (2);

二次根式的除法

(六)拓展延伸

(1) (2) (3) (4)

(七)达标测试:

A组1、(1) A(2)C

2、(1) (2) (3)2 (4)

B组(1) (2)

最简二次根式

(四)合作交流

1、1

2、(1)> (2)

3、AB=.

(六)拓展延伸

(……+)()=2008.

(七)达标测试:

A组1、(1) C (2) B 2、(1)(2)4

3、(1) (2) -

B组1、 2、

22.3二次根式的加减法

二次根式的加减法

(四)合作交流,展示反馈

(1) (2)

(3) (4)

(六)拓展延伸

1、高: 底面边长 2、

(七)达标测试:

A组1、(1) C (2)D

2、(1) (2)

B组1、B 2、(1) (2)

二次根式的混合运算

(三)展示反馈

(1) (2)

(3) (4)

(五)拓展延伸

(1) (2)(3)

(六)达标测试:

A组1、(1) (2)

(3) (4)26

2、4

B组1、(1)(2) 2、够用

《二次根式》复习

(一)自主复习

1., 2.,

3.; 4. 2

5.

(二)合作交流,展示反馈

1、 2、(1) (2)

3.(1) (2)

(四)拓展延伸

1、 2、5

(五)达标测试:

A组1、(1)A (2) B (3) B (4) C (5)C

2、(1) (2)

(3) (4)

3、

B组1、(1) D (2)C (3)D

2、(1) (2) (3)36

3、(1)

(2)

第二十三章 一元二次方程

23.1 一元二次方程(1课时)

学习目标:

1、会根据具体问题列出一元二次方程,体会方程的模型思想,提高归纳、分析的能力。

2、理解一元二次方程的概念;知道一元二次方程的一般形式;会把一个一元二次方程化为一般形式;会判断一元二次方程的二次项系数、一次项系数和常数项。

重点:由实际问题列出一元二次方程和一元二次方程的概念。

难点:由实际问题列出一元二次方程。准确认识一元二次方程的二次项和系数以及一次项和系数还有常数项。

导学流程:

自学课本导图,走进一元二次方程

分析:现设长方形绿地的宽为x米,则长为 米,可列方程

x( )= ,去括号得 ①.

你知道这是一个什么方程吗?你能求出它的解吗?想一想你以前学过什么方程,它的特点是什么?

探究新知

【例1】小明把一张边长为10cm的正方形硬纸板的四周各剪去一个同样大小的正方形,再折合成一个无盖的长方体盒子,如果要求长方体的底面积为81cm,那么剪去的正方形的边长是多少?

设剪去的正方形的边长为xcm,你能列出满足条件的方程吗?你是如何建立方程模型的?

合作交流

动手实验一下,并与同桌交流你的做法和想法。

列出的方程是 ② .

自主学习

【做一做】根据题意列出方程:

1、一个正方形的面积的2倍等于50,这个正方形的边长是多少?

2、一个数比另一个数大3,且这两个数之积为这个数,求这个数。

3、一块面积是150cm长方形铁片,它的长比宽多5cm,则铁片的长是多少?

观察上述三个方程以及①②两个方程的结构特征,类比一元一次方程的定义,自己试着归纳出一元二次方程的定义。

展示反馈

【挑战自我】判断下列方程是否为一元二次方程。

【我学会了】

1、只含有 个未知数,并且未知数的最高次数是 ,这样的 方程,叫做一元二次方程。

2、一元二次方程的一般形式: ,其中 二次项, 是一次项, 是常数项, 二次项系数 , 一次项系数。

【例2】 将下列一元二次方程化为一般形式,并分别指出它们的二次项、一次项和常数项及它们的系数。

(1)(2)

【巩固练习】教材第19页练习

归纳小结

1、本节课我们学习了哪些知识?

2、学习过程中用了哪些数学方法?

3、确定一元二次方程的项及系数时要注意什么?

达标测评

(A)1、判断下列方程是否是一元二次方程;

(1)( )(2) ( )

(3) ( ) (4) ( )

2、将下列方程化为一元二次方程的一般形式,并分别指出它们的二次项系数、一次项系数和常数项:

(1)3x2-x=2; (2)7x-3=2x2;

(3)(2x-1)-3x(x-2)=0 (4)2x(x-1)=3(x+5)-4.

3、判断下列方程后面所给出的数,那些是方程的解;

(1) ±1 ±2;

(2) ±2, ±4

(B)1、把方程 (化成一元二次方程的一般形式,再写出它的二次项系数、一次项系数及常数项。

2、要使是一元二次方程,则k=_______.

3、已知关于x的一元二次方程有一个解是0,求m的值。

拓展提高

1、已知关于x的方程。问

(1)当k为何值时,方程为一元二次方程?

(2)当k为何值时,方程为一元一次方程?

2、思考题:你能给出一元三次方程的概念及一般形式吗?

23.2 一元二次方程的解法(5课时)

第1课时

学习目标:1、初步掌握用直接开平方法解一元二次方程,会用直接开平方法解形如=a(a≥0)或(mx+n)=a(a≥0)的方程;会用因式分解法(提公因式法、公式法)解某些一元二次方程;

2、理解一元二次方程解法的基本思想及其与一元一次方程的联系,体会两者之间相互比较和转化的思想方法;

3、能根据具体问题的实际意义检验结果的合理性。

重点:掌握用直接开平方法和因式分解法解一元二次方程的步骤。

难点:理解并应用直接开平方法和因式分解法解特殊的一元二次方程。

导学流程:

自主探索

试一试 解下列方程,并说明你所用的方法,与同伴交流.

(1)x2=4; (2)x2-1=0;

解:x=____ 解: 左边用平方差公式分解因式,得

x=____ ______________=0,

必有 x-1=0,或______=0,

得x1=___,x2=_____.

精讲点拨

(1)这种方法叫做直接开平方法.

(2)这种方法叫做因式分解法.

合作交流

(1) 方程x2=4能否用因式分解法来解?要用因式分解法解,首先应将它化成什么形式?

(2) 方程x2-1=0能否用直接开平方法来解?要用直接开平方法解,首先应将它化成什么形式?

课堂练习 反馈调控

1.试用两种方法解方程x2-900=0.

(1)直接开平方法 (2) 因式分解法

2.解下列方程:

(1)x2-2=0; (2)16x2-25=0.

解(1)移项,得x2=2. (2) 移项,得_________.

直接开平方,得. 方程两边都除以16,得______

所以原方程的解是 直接开平方,得x=___.

,. 所以原方程的解是 x1=___,x2=___.

3.解下列方程:

(1)3x2+2x=0; (2)x2=3x.

解(1)方程左边分解因式,得_______________

所以 __________,或____________

原方程的解是 x1=______,x2=______

(2)原方程即_____________=0.

方程左边分解因式,得____________=0.

所以 __________,或________________

原方程的解是 x1=_____,x2=_________

总结归纳

以上解方程的方法是如何使二次方程转化为一次方程的?用直接开平方法和因式分解法解一元二次方程的步骤分别是什么?

巩固提高

解下列方程:

(1)(x+1)2-4=0; (2)12(2-x)2-9=0.

分 析 两个方程都可以转化为( )2=a的形式,从而用直接开平方法求解.

解:(1)原方程可以变形为(_____)2=____,

(2)原方程可以变形为________________________,

有 ________________________.

所以原方程的解是 x1=________,x2=_________.

课堂小结

你今天学会了解怎样的一元二次方程?步骤是什么?它们之间有何联系与区别?(学生思考整理)

达标测评

(A)1、解下列方程:

(1)x2=169; (2)45-x2=0; (3)12y2-25=0;

(4)x2-2x=0; (5)(t-2)(t +1)=0;(6)x(x+1)-5x=0.

(7) x(3x+2)-6(3x+2)=0.

(B)2、小明在解方程x2=3x时,将方程两边同时除以x,得x=3,这样做法对吗?为什么会少一个解?

拓展提高

1、解下列方程:

(1)+2x-3=0 (2) -50x+225=0

(教师引导学生用十字相乘法分解因式。)

2、构造一个以2为根的关于x 的一元二次方程。

第 2 课 时

学习目标:

1、掌握用配方法解数字系数的一元二次方程;

2、理解解方程中的程序化,体会化归思想。

重点:用配方法解数字系数的一元二次方程;

难点:配方的过程。

导学流程

自主学习

自学教科书例4,完成填空。

精讲点拨

上面,我们把方程x2-4x+3=0变形为(x-2)2=1,它的左边是一个含有未知数的________式,右边是一个_______常数.这样,就能应用直接开平方的方法求解.这种解一元二次方程的方法叫做配方法.

练一练 :配方.填空:

(1)x2+6x+( )=(x+ )2;

(2)x2-8x+( )=(x- )2;

(3)x2+x+( )=(x+ )2;

从这些练习中你发现了什么特点

(1)________________________________________________

(2)________________________________________________

合作交流

用配方法解下列方程:

(1)x2-6x-7=0; (2)x2+3x+1=0.

解(1)移项,得x2-6x=____.

方程左边配方,得x2-2·x·3+__2=7+___,

即 (______)2=____.

所以 x-3=____.

原方程的解是 x1=_____,x2=_____.

(2)移项,得x2+3x=-1.

方程左边配方,得x2+3x+( )2=-1+____,

即 _____________________

所以 ___________________

原方程的解是: x1=______________x2=___________

总结规律

用配方法解二次项系数是1的一元二次方程?有哪些步骤?

深入探究

用配方法解下列方程:

(1) (2)

这两道题与例5中的两道题有何区别?请与同伴讨论如何解决这个问题?请两名同学到黑板展示自己的做法。

课堂小结

你今天学会了用怎样的方法解一元二次方程?有哪些步骤?(学生思考后回答整理)

达标测评

(A)用配方法解方程:

(1)x2+8x-2=0 (2)x2-5x-6=0. (3)2x2-x=6

(4)(4)x2+px+q=0(p2-4q≥0).

(5)4x2-6x+( )=4(x- )2=(2x- )2.

拓展提高

已知代数式x2-5x+7,先用配方法说明,不论x取何值,这个代数式的值总是正数;再求出当x取何值时,这个代数式的值最小,最小值是多少?

第 3 课 时

学习目标

1、经历推导求根公式的过程,加强推理技能训练,进一步发展逻辑思维能力;

2、会用公式法解简单系数的一元二次方程;

3进一步体验类比、转化、降次的数学思想方法。

重点:用公式法解简单系数的一元二次方程;

难点:推导求根公式的过程。

导学流程

复习提问:

1、用配方法解一元二次方程的步骤有哪些?

2、用配方法解方程3x2-6x-8=0;

3、你能用配方法解下列方程吗?请你和同桌讨论一下.

ax2+bx+c=0(a≠0).

推导公式

用配方法解一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0).

因为a≠0,方程两边都除以a,得

_____________________=0.

移项,得 x2+x=________,

配方,得 x2+x+______=______-,

即 (____________) 2=___________

因为 a≠0,所以4 a2>0,当b2-4 ac≥0时,直接开平方,得

_____________________________.

所以 x=_______________________

即 x=_________________________

由以上研究的结果,得到了一元二次方程ax2 +bx+c=0的求根公式:

精讲点拨

利用这个公式,我们可以由一元二次方程中系数a、b、c的值,直接求得方程的解,这种解方程的方法叫做公式法.

合作交流

b2-4 ac为什么一定要强调它不小于0呢?如果它小于0会出现什么情况呢?

展示反馈

学生在合作交流后展示小组学习成果。

1 当b2-4ac>0时,方程有__个________的实数根;(填相等或不相等)

2 当b2-4ac=0时,方程有___个____的实数根

x1=x2=________

3 当b2-4ac<0时,方程______实数根.

巩固练习

1、做一做:

(1)方程2x-3x+1=0中,a=( ),b=( ),c=( )

(2)方程(2x-1)=-4中,a=( ),b=( ),c=( ).

(3)方程3x-2x+4=0中,=( ),则该一元二次方程( )实数根。

(4)不解方程,判断方程x-4x+4=0的根的情况。

2、应用公式法解下列方程:

(1) 2 x2+x-6=0; (2) x2+4x=2;

(3) 5x2-4x-12=0; (4) 4x2+4x+10=1-8x.

解 (1)这里a=___,b=___,c=______,

b2-4ac=____________ =_________

所以x==_________=____________

即原方程的解是 x1=_____,x2=_____

(2)将方程化为一般式,得_________________=0.

因为 b2-4ac=_________

所以 x=_____________=_______________

原方程的解是 x1=________,x2=_____

(3)因为 ___________________,

所以 x=____________=__________=__________

原方程的解是 x1=________,x2=__________.

(4)整理,得_______________=0.

因为 b2-4ac=_________,

所以 x1=x2=________

课堂小结

1、一元二次方程的求根公式是什么?

2、用公式法解一元二次方程的步骤是什么?

达标测评

(A)1、应用公式法解方程:

(1) x2-6x+1=0; (2)2x2-x=6;

(3)4x2-3x-1=x-2; (4)3x(x-3) =2(x-1) (x+1).

(5)(x-2)(x+5)=8; (6)(x+1)2=2(x+1).

(B)2、某农场要建一个矩形的养鸭场,养鸭场的一边靠墙,墙长25m,另三边用篱笆围成,篱笆长为40m.

(1)养鸭场的面积能达到150m吗?能达到200 m吗?

(2)能达到250 m吗?

拓展提高

m取什么值时,关于x的方程2x2-(m+2)x+2m-2=0

有两个相等的实数根?

第4课时 一元二次方程根的判别式(选学)

学习目标

1、 了解什么是一元二次方程根的判别式;

2、 知道一元二次方程根的判别式的应用。

重点:如何应用一元二次方程根的判别式判别方程根的情况;

难点:根的判别式的变式应用。

导学流程

复习引入

一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)只有当系数a、b、c满足条件b2-4ac___0时才有实数根

观察上式我们不难发现一元二次方程的根有三种情况:

1 当b2-4ac>0时,方程有__个________的实数根;(填相等或不相等)

②当b2-4ac=0时,方程有___个____的实数根

x1=x2=________

③当b2-4ac<0时,方程______实数根.

精讲点拨

这里的b2-4ac叫做一元二次方程的根的判别式,通常用“△”来表示,用它可以直接判断一个一元二次方程是否有实数根,如对方程x2-x+1=0,可由b2-4ac=_____0直接判断它____实数根;

合作交流

方程根的判别式应用

1、不解方程,判断方程根的情况。

(1)x2+2x-8=0; (2)3x2=4x-1;

(3)x(3x-2)-6x2=0; (4)x2+(+1)x=0;

(5)x(x+8)=16; (6)(x+2)(x-5)=1;

2.说明不论m取何值,关于x的方程(x-1)(x-2)=m2总有两个不相等的实数根.

解:把化为一般形式得___________________

Δ=b2-4ac=______________

=___________________

=______________

拓展提高

应用判别式来确定方程中的待定系数。

(1)m取什么值时,关于x的方程x2-2x+m-2=0有两个相等的实数根?求出这时方程的根.

解:因为Δ=b2-4ac=_______________=______

因为方程有两个相等的实数根

所以Δ=b2-4ac___0,即__________

解得m=_________________

这时方程的根x=

(2)m取什么值时,关于x的方程x2-(2m+2)x+m2-2m-2=0没有实数根?

课堂小结

1、 使用一元二次方程根的判别式应注意哪些事项?

2、 列举一元二次方程根的判别式的用途。

达标测评

(A)1、方程x2-4x+4=0的根的情况是( )

A.有两个不相等的实数根;B.有两个相等的实数根;

C.有一个实数根; D.没有实数根.

2、下列关于x的一元二次方程中,有两个不相等的实数根的方程是( )

A.x2+1=0 B. x2+x-1=0 C. x2+2x+3=0 D. 4x2-4x+1=0

3、若关于x的方程x2-x+k=0没有实数根,则( )

A.k< B.k > C. k≤ D. k≥

4、关于x的一元二次方程x2-2x+2k=0有实数根,则k得范围是( )

A.k< B.k > C. k≤ D. k≥

(B)5、k取什么值时,关于x的方程4x2-(k+2)x+k-1=0

有两个相等的实数根?求出这时方程的根.

6、说明不论k取何值,关于x的方程x2+(2k+1)x+k-1=0总有两个不相等的实根.

第 5 课 时(习题课)

学习目标

能结合具体问题选择合理的方法解一元二次方程,培养探究问题的能力和解决问题的能力。

重点:选择合理的方法解一元二次方程,使运算简便。

难点:理解四种解法的区别与联系。

复习提问

(1)我们已经学习了几种解一元二次方程的方法?

(2)请说出每种解法各适合什么类型的一元二次方程?

精讲点拨

观察方程特点,寻找最佳解题方法。一元二次方程解法的选择顺序一般为:直接开平方法 因式分解法 公式法,若没有特殊说明一般不采用配方法,其中,公式法是一把解一元二次方程的万能钥匙,,适用于任何一元二次方程;因式分解法和直接开平方法是特殊方法,在解符合某些特点的一元二次方程时,非常简便。

练习一:分别用三种方法来解以下方程

(1)x2-2x-8=0 (2)3x2-24x=0

用因式分解法: 用配方法:

用公式法: 用因式分解法:

用配方法: 用公式法:

练习二:你认为下列方程你用什么方法来解更简便。

(1)12y2-25=0; (你用_____________法)

(2)x2-2x=0; (你用_____________法)

(3)x(x+1)-5x=0; (你用_____________法)

(4)x2-6x+1=0; (你用_____________法)

(5)3x2=4x-1; (你用_____________法)

(6) 3x2=4x. (你用_____________法)

对应训练

1、解下列方程

(1)(2x-1)2-1=0; (2)(x+3)2=2;

(3)x2+2x-8=0; (4)3x2=4x-1;

(5)x(3x-2)-6x2=0; (6)(2x-3)2=x2.

2、当x取何值时,能满足下列要求?

(1)3x2-6的值等于21;(2)3x2-6的值与x-2的值相等.

3、用适当的方法解下列方程:

(1)3x2-4x=2x; (2)(x+3)2=1;

(3)x2+(+1)x=0; (4)x(x-6)=2(x-8);

(5)(x+1)(x-1)=; (6)x(x+8)=16;

(7)(x+2)(x-5)=1; (8)(2x+1)2=2(2x+1).

4、已知y1=2x2+7x-1,y2=6x+2,当x取何值时y1=y2?

课堂小结

根据你学习的体会,小结一下解一元二次方程一般有哪几种方法?通常你是如何选择的?和同学交流一下.

拓展提高

1、已知(x2+y2)(x2+y2-1)-6=0,则 x2+y2 的值是( )

(A)3或-2 (B) -3或2 (C) 3 (D)-2

2、试求出下列方程的解:

(1)(x-x)-5(x-x)+6=0 (2)

3、某服装厂为学校艺术团生产一批演出服,总成本3000元,售价每套30元.服装厂向24名家庭贫困学生免费提供.经核算,这24套演出服的成本正好是原定生产这批演出服的利润.问这批演出服共生产了多少套?

23.3实践与探索(3课时)

第 1 课 时

学习目标

1、会根据具体问题中的数量关系列出一元二次方程并求解,能根据问题的实际意义,检验所得结果是否合理,进一步培养分析问题和解决问题的能力。

2、会运用方程模型解决面积问题,并能求出最大面积。

3、进一步经历运用方程解决实际问题的过程,发展应用数学的意识,体会方程是刻画现实世界的数学模型。

重点:一元二次方程在实际问题中的应用,列方程解应用题;

难点:会用含未知数的代数式表示等量关系,能根据问题的实际意义,检验所得的结果是否合理。

导学流程

复习提问

1、列方程解应用题的步骤是什么?

2、解方程的方法有几种?通常如何进行选择?请解出课本第18页问题1所列方程,并检验结果是否合理。

3、请同学们完成课本第29页例7,并检验结果是否合理?

4、请同学们总结列一元二次方程解应用题的步骤。

情境导入

在开始学习这一章时,我们已经动手实验,直观体验长方体的制作过程,从图中能直观发现长方体的底面是边长为(10-2x)cm的正方形,在本节课我们再来探讨一下这样的长方体侧面积会不会有最大值?你是如何获得这个侧面积最大值的?

自主学习

1、请同学们自学教材第33页问题1,填写表中空格,看谁做得又快又对,与同学们交流你的做法。

思考:(1)从你填表数据中,你认为折合而成的长方体的侧面积会不会有最大值?(2)设剪去的正方形的边长为xcm,则长方体的底面边长为 cm,侧面积为 cm.如果将剪去的正方形的边长x为自变量,折合而成的长方体的侧面积为函数y,则可得到 ①.

(3)对于这个函数,我们并不了解它的性质,你能否在平面直角坐标系中画出相应的点,看看与你的感觉是否一致。

拓展延伸

在上题中,用配方法将得到的①式配方会得出什么结论?能否验证“探索”中的结论?请同学们合作完成。

课堂练习

1、有一个长是宽3倍的矩形铁皮,四周各截去一个完全相同的正方形,做成高是6cm,容积是300cm3的长方体容器,设矩形的宽为xcm,则长为 cm,长方体的底面长为 cm,宽为 cm,则可列方程为 。

2、将进价40元的商品按50元出售时,每月能卖500个,已知该商品每涨价2元,其月销售额就减少20个,为保证每月8000元利润,单价应定为多少?

课堂小结

请盘点你在本节课中的收获。

达标测评

(A)1、一块长30米、宽20米的长方形操场,现要将它的面积增加一倍,但不改变操场的形状,问长和宽各应增加多少米?

(B)2、某商店准备进一批季节性小家电,单价40元.经市场预测,销售定价为52元时,可售出180个;定价每增加1元,销售量将减少10个.商店若准备获利2000元,则应进货多少个?定价为多少?

(1)本题如何设未知数较适宜?需要列出哪些相关量的代数式?

(2)列得方程的解是否都符合题意?如何解释?

(3)请你为商店估算一下,若要获得最大利润,则应进货多少?定价是多少?

第 2 课 时

学习目标

1、继续探索实际问题中的数量关系,列出一元二次方程并求解,能根据问题的实际意义,检验所得结果是否合理,进一步培养分析问题和解决问题的能力。

2、会运用方程模型解决增长率问题,

3、了解增设辅助未知数的方法,明确辅助未知数的作用。

重点:运用一元二次方程知识解决增长率的问题。

难点:设辅助未知数。

导学流程

课前热身

(1)某磷肥厂今年一月份的磷肥产量为4万吨,若二月份的产量增长率为x,则二月份产量为( ),若三月份的产量的增长率是二月份的两倍,则三月份的产量为( )。

(2)某林场现有的木材蓄积量为立方米,预计在今后两年内木材蓄积量的年平均增长率为,那么两年后该临场木材蓄积量为( )立方米。

探究新知

例1:(第18页,问题2)学校图书馆去年年底有图书5万册,预计到明年年底增加到7.2万册.求这两年的年平均增长率.

设这两年的年平均增长率为x,则今年年底的图书数是__________万册;同样,明年年底的图书数又是今年年底的_______倍,即_________________________________万册.可列得方程

____________________=7.2

请同学们自己整理出做题步骤,注意检验结果的合理性。

例2:(第34页,问题2)阳江市市政府考虑在两年后实现市财政净收入翻一番,那么这两年中财政净收入的平均年增长率应为多少?

精讲点拨

①财政净收入翻一番,意味着净收入增长到原来的两倍。

②财政净收入和平均年增长率都是未知数,其中财政净收入是一个辅助未知数,列出方程后,辅助未知数自动消去。

反馈矫正

请一名同学黑板演练,写出完整的步骤。

完成课本“探索” 部分的问题,(关键在于找出不同增长率之间的关系,要求同学分别列出方程即可。)

课堂练习

1、 (教材第30页例8)某药品经过两次降价,每瓶零售价由56元降为31.5元。已知两次降价的百分率相同,求每次降价的百分率。

2、哈尔滨市政府为了改善城市容貌,绿化环境,计划经过两年时间,绿地面积增加44,这两年平均每年面积的增长率是( )。

拓展延伸

请同学们认真阅读下面的题目,说出这道题与前面所做例题的区别与联系,然后根据相等关系列出方程。

市第四中学初三年级初一开学时就参加课程改革试验,重视学生能力培养.初一阶段就有48人在市级以上各项活动中得奖,之后逐年增加,到三年级结束共有183人次在市级以上得奖.求这两年中得奖人次的平均年增长率.

课堂小结

请说出你在本节课收获了什么?

达标测评

(A)1、某工厂一月份的产值是50000元,3月份的产值达到60000元,这两个月的产值平均月增长的百分率是多少?

2、某商店二月份营业额为50万元,春节过后三月份下降了30%,四月份有回升,五月份又比四月份增加了5个百分点(即增加了5%),营业额达到48.3万元.求四、五两个月平均增长的百分率.

(B)3、为了绿化学校附近的荒山,某校初三年级学生连续三年春季上山植树,至今已成活了2000棵.已知这些学生在初一时种了400棵,若平均成活率95%,求这个年级两年来植树数的平均年增长率.(精确到1%)

第 3 课 时

学习目标

1、 掌握一元二次方程根与系数的关系,运用根与系数的关系解决相关待定系数的值。

2、 通过对一元二次方程根与系数关系的探讨,经历和体验数学的发现过程,提高探究性学习的能力。

重点:运用根与系数的关系求相关待定系数的值。

难点:运用根与系数的关系解题必须是在b2-4ac不小于0的情况下。

导学流程

复习引入

1、一元二次方程的一般形式是什么?

2、一元二次方程的解法有几种?

3、如何判断一元二次方程根的情况?

4、一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的求根公式是什么?

探究新知

1、解下列方程,将得到的根填入下面的表格中,观察表格中两个根的和与积,它们和原来的方程的系数有什么联系?

(1)-2x=0;(2) +3x-4=0;(3) 2-5x-7=0.

方程

-2x=0

+3x-4=0

2-5x-7=0

2、请根据以上表格中的观察、发现进一步猜想:若方程ax2+bx+c=0(a≠0)的根是、,则= ,= ,并加以证明。(学生分组交流、讨论,然后归纳总结)

精讲点拨

应用一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的求根公式x=,可以分别求出与的值。

一般地,如果关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0) 有两个根x1、x2 ,那么:

=-, = .这就是一元二次方程根与系数的关系。

反馈练习

1、下列方程两根的和与两根的积各是多少?

①-3y+1=0 ② 3-2x=2 ③2+3x=0 ④4p(p-1)=3

2、关于x的方程x2-4x+5=0,下列叙述正确的是( )。

A、两根的积是-5; B、两根的和是5;

C、两根的和是4; D、以上答案都不对

3、若1和3是方程x2-px+q=0的两根,则p= ;q= .

思考:通过以上练习,可以发现利用一元二次方程根与系数的关系做题时,应注意哪些事项?

拓展提高

1、已知、是方程2+3x-4=0的两个实数根,则++的值是

。

2、已知反比例函数,当x>0时,y随着x的增大而增大,则关于x的方程a-2x+b=0的根的情况是( )。

A、有两个正根; B、有两个负根;

C、有一个正根,一个负根; D、没有实数根。

3、已知关于x的方程(k-1)+(2k-3)x+k+1=0有两个不相等的实数根、.(1)求k的取值范围;

(2)是否存在实数k,使方程的两个实数根互为相反数?如果存在求出k的值;如果不存在,请说明理由。

课堂小结

1、 一元二次方程根与系数的关系是什么?

2、 使用一元二次方程根与系数的关系应注意哪些事项?

达标检测

(A)1、已知、是方程-x-3=0的两个实数根,则= ,

= .

2、若方程x2+px+2=0的一个根是2,则另一个根是 ,p= .

3、下列方程中两根之和是2的方程是( )

A、+2x+4=0 B、-2x-4=0 C、+2x-4=0 D、-2x+4=0

4、已知、是方程-2x-3=0的两个实数根,则= , 。

(B)5、先阅读下列材料,然后按要求解答有关问题。

若关于x的一元二次方程+(m+1)x+m+4=0两实数根的平方和为2,求m的值。

解:设方程的两实根为x,x,那么=-(m+1), =m+4,

所以 ,

即=9,解得m=3.

请指出上述解题过程中的错误和不完整之处,并写出正确解答

过程。

6、已知是方程+2x-5=0的实数根,求的值。

一元二次方程(复习课)

复习目标

1. 了解一元二次方程的有关概念。

2. 能灵活运用直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法解一元二次方程。

3. 会根据根的判别式判断一元二次方程的根的情况。

4. 掌握一元二次方程根与系数的关系式,并会运用它解决有关问题。

5. 通过复习深入理解方程思想、转化思想、分类讨论思想、整体思想,并会应用;进一步培养分析问题、解决问题的能力。

重点:能灵活运用直接开平方法、配方法、公式法、因式分解法解一元二次方程。

难点:1、会根据根的判别式判断一元二次方程的根的情况。

2、掌握一元二次方程根与系数的关系式,并会运用它解决有关问题。

复习流程

回忆整理

1.方程中只含有 未知数,并且未知数的最高次数是 ,这样的 方程叫做一元二次方程.通常可写成如下的一般形式:________________ ( )其中二次项系数是 、一次项系数是 常数项 。

例如: 一元二次方程7x-3=2x2化成一般形式是

___________________其中二次项系数是 、一次项系数是 常数项是 。

2.解一元二次方程的一般解法有

(1)_________________ (2)

(3) (4)求根公式法,求根公式是

___________________________________________

3.一元二次方程ax2+bx+c=0 (a≠0)的根的判别式是 ,当 时,它有两个不相等的实数根;当 时,它有两个相等的实数根;当 时,它没有实数根。

例如:不解方程,判断下列方程根的情况:

(1) x(5x+21)=20 (2) x2+9=6x (3)x2 —3x = —5

4.设一元二次方程ax2+bx+c=0 (a≠0)的两个根分别为x1,x2 则x1 +x2= ;x1 ·x2= ____________

例如:方程2x2+3x —2=0的两个根分别为x1,x2 则x1+x2= ;x1 ·x2= _________

交流提高

请同学们之间相互交流,形成本章的知识结构。

典例精析

例1:已知关于x的一元二次方程(m-2)x2+3x+m2-4=0有一个解是0,求m的值.

分析:根据根的意义,把x=0代入方程,可得m2-4=0

则m1=2 , m2 = —2,但应注意m-2≠0,则m ≠2因此m = —2.

请问你还可以用什么方法来解决这个问题?

例2:解下列方程:

(1)2 x2+x-6=0; (2) x2+4x=2;

(3)5x2-4x-12=0; (4)4x2+4x+10=1-8x.

(5)(x+1)(x-1)=(6)(2x+1)2=2(2x+1).

分析:解题时应抓住各方程的特点,选择较合适的方法。

例3:已知关于x的一元二次方程(m—1)x2 —(2m+1)x+m=0,当m取何值时:

(1)它没有实数根。

(2)它有两个相等的实数根,并求出它的根。

(3)它有两个不相等的实数根。

分析:在解题时应注意m—1≠0这个隐含的条件。

巩固练习

(A)1.关于x的方程mx2-3x=x2-mx+2是一元二次方程的条件是

2.已知关于x的方程x2-px+q=0的两个根是0和-3,求p和 q的值

3.m取什么值时,关于x的方程2x2-(m+2)x+2m-2=0

有两个相等的实数根?求出这时方程的根.

4.解下列方程:(1) x2+(+1)x=0;(2)(x+2)(x-5)=1 ;

(3)3(x-5)2=2(5-x)。

5.说明不论m取何值,关于x的方程(x-1)(x-2)=m2总有两个不相等的实数根。

6、已知关于x的方程x2-6x+p2-2p+5=0的一个根是2,求方程的另一个根和p的值.(请用两种方法来解)

(B)7、写一个根为x=1,另一个根满足—1

(1)x12+x22 (2) (3)(x1—3)(x2—3)

课堂总结

1、这节课我们复习了什么?

2、通过本节课的学习大家有什么新的感受?

HYPERLINK "http://image./i ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%CF%E0%CB%C6%CD%BC%D0%CE&in=17135&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=17&rn=1&di=635369820&ln=82" \t "_blank"

答案:

23.1一元二次方程

达标检测(A)

1.(1)是一元二次方程;(2)(3)(4)不是一元二次方程。

2.(1)3x2-x-2=0;二次项系数是3;一次项系数是-1,常数项是-2.

(2)2x2-7x+3=0;二次项系数是2;一次项系数是-7;常数项是3.

(3)-3x2+8x-1=0;二次项系数是-3;一次项系数是8;常数项是-1.

3.(1)-1和2;(2)2和-4.

(B)1. (m+n)x2+(m-n)x+p-q;二次项系数是m+n;一次项系数是m-n,常数项是p-q.

2.k=1;

3.m=-2;

拓展提高

1.(1)k≠3是一元二次方程;(2)k=3是一元一次方程.

2.只含有一个未知数并且未知数的最高次数是3的整式方程式是一元三次方程,它的一般形式是ax3+bx2+cx+d=0.

23.2 一元二次方程的解法(5课时)

第1课时

达标测评

(A)1.(1)=13,=-13 (2)=3,=-3

(3)= ,=- (4) =0,=2

(5) =2,=-1 (6) =0,=4 (7) =6,=-

(B)不对。

拓展提高

1. (1)=-3,=1 (2)=45,=5

2.答案不唯一。

第2课时

达标测评

(A)(1) =,= (2) =-1,=6

(3) =2,=

(B)(4)x= (5)

拓展提高

当x=时,代数式的值最小,最小值是.

第3课时

达标测评

(A)1.(1) =3+2,= (2) =2,=

(3) ==- (4) x1= ,x2=

(5) =-6,=3 (6) =1,=-1

(B)2.(1)能达到150m2和200 m2(2)不能达到250 m2

拓展提高

m=2或m=10

第4课时 (选学)

拓展提高

1.12-4m, = , 12-4m =0 , 3, 1

2. m<-

达标测评

(A)1.B 2.B 3.B 4.C

(B)5.k=2或k=10 ;当k=2时,x1=x2=,当k=10时,x1=x2=.

6.提示:b2-4 ac=4k2+5>0.

第5课时 (习题课)

对应训练

1. (1)=1,=0 (2) =-5,=-1 (3) =2,=-4

(4)=,=1 (5) =-,=0 (6) =1,=3

2. (1)=3,=-3 (2) =-1,=

3. (1)=2,=0 (2) =-3+,=-3- (3) =0,= -1-

(4)==4 (5) =+,=-

(6) =-4+4,=-4-4 (7) =,=

(8) =-,=

4.x=1或x=-

拓展提高

1. C

2.(1)=2,=-1,x3=x4= (2)=-,=1

3.120套。

23.3实践与探索(3课时)

第 1 课 时

达标测评

(A)1.长约增加12.4米,宽约增加8.3米。

2.(1)设定价(52+x)元,则每销售1个,获利润(52+x-40)元,共销售(180-10x)个。

(2)解得方程的解为=8,=-2,符合题意的解为=8,定价为60元时,进货100个。

(3)当定价为55元时,获利最大,此时应进货150个。

第 2课 时

拓展延伸

平均增长率为25.

达标测评

(A)1. 平均月增长的百分率为9.5.

2. 4月份增长15.5月份增长20.

(B)每年平均增长率约为62.

第 3课 时

拓展提高

1.- 2.C 3.(1)k<,且k≠1.(2)不存在.

达标测评

(A)1. 1,-3; 2. 1,-3; 3.B 4. 10, -

(B)5.首先由m2=9,可解得m=±3.其次运用根与系数的关系解题应验证根的判别式,当m=3时,b2-4ac<0,方程无实根,应舍去;当m=-3时,b2-4ac=0,符合题意,所以,m=-3.

6. 0

一元二次方程(复习课)

巩固练习

(A)1.m≠1.

2.p=-3,q=0.

3.m=2或m=10;当m=2时,==1,当m=10时,==3.

4.(1)=0,=--1.

(2)=,=.

(3)=5,=.

5.略

6.方程的另一个根是4,p=-1或p=3.

(B)7.答案不唯一。