听听那冷雨

图片预览

文档简介

课件60张PPT。听听那冷雨余光中

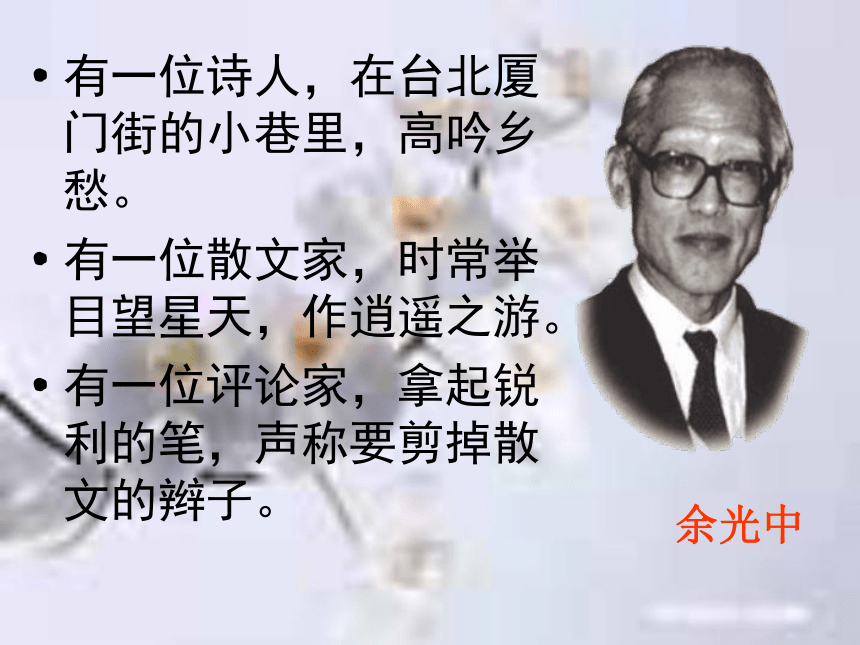

江苏常州一中 张汉伟 2005·12·20有一位诗人,在台北厦门街的小巷里,高吟乡愁。

有一位散文家,时常举目望星天,作逍遥之游。

有一位评论家,拿起锐利的笔,声称要剪掉散文的辫子。余光中 据新华社电 (记者范丽青)国务院总理温家宝访问美国在纽约会见华侨华人时说, “浅浅的海峡,国之大殇,乡之深愁” 台湾媒体因这番话引自台湾中山大学教授余光中的著名诗句《乡愁》,而争相采访余光中,一些重要人物则纷纷对此事发表评论。余光中,1952年毕业于台湾大学外文系。1959年获美国爱荷华大学艺术硕士。先后任教台湾东吴大学、师范大学、台湾大学、政治大学。期间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。1972年任政治大学西语系教授兼主任。1974年至1985年任香港中文大学中文系主任。1985年至今,任高雄市“国立中山大学”教授。期间有六年时间兼任文学院院长及外文研究所所长。 余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国。礼赞“中国,最美最母亲的国度。”他说:“蓝墨水的上游的汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。他是中国文坛杰出的诗人与散文家.余光中一生从事诗歌、散文、评论和翻译,自称为自己写作的“四度空间”

其诗常常洋溢着对祖国的呼唤和对中国传统历史文化的追缅怀念之情,“乡愁”式的中国情结是余诗的一大主题 。

朗诵语音的轻重

语速的缓急

断句、停顿低沉、缓慢、

自白、倾诉、

一往情深、

乡愁难奈、

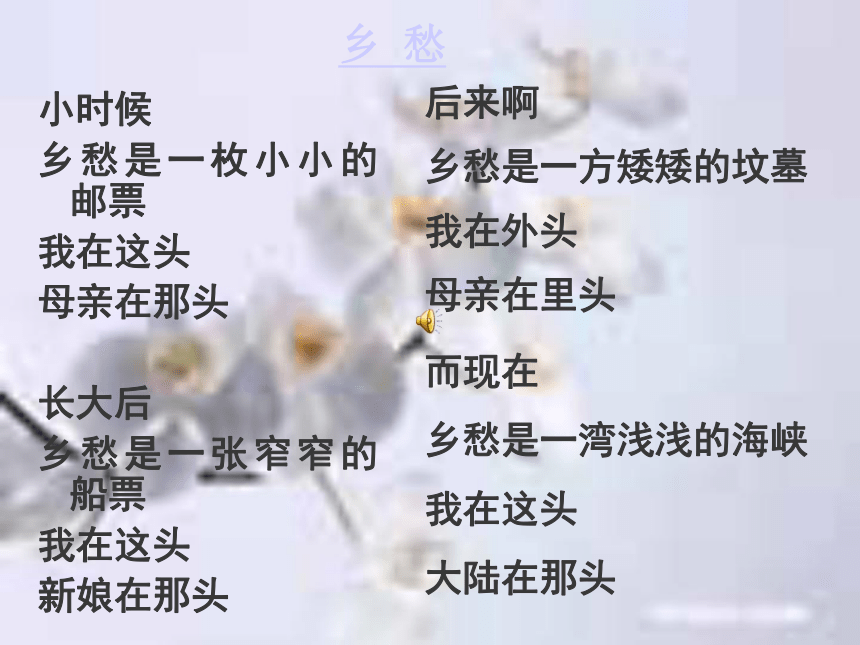

幽思邈远小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头乡 愁“乡愁”是文学创作中一个亘古不衰的主题。余光中说:“大概作单纯的乡愁应该就是同乡会式的乡愁,就是自己土生土长的故乡,离开了若开岁月,油然而生的一种感怀,当然这中间还加上对于亲人、乡人的感情在里面,这是最基本的。不过呢,对于读书人来讲,乡愁可能是更丰富、更复杂的一种文化感。因为乡愁不仅仅是地理的,而且可能还包括历史的成分在里面,也不仅仅是个人的情绪,甚至于要包括文化的整个背景在里面。” ??课文中词解、化用诗词、其他文化知识的补充词语补充解释1 太初 :古代指形成天地的气的原始状态,后亦用以称天地形成前的时期。2 天颜 : 旧称帝王的容颜。商略 : 商量讨论《望岳》杜甫岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。《钟南山》王维(唐)

太乙近天都,连山接海隅。白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。欲投人处宿,隔水问樵夫。《点绛唇》 姜夔燕雁无心,太湖西畔随云去,数峰清苦,商略黄昏雨。第四桥边,拟共天随住。今何许?凭栏怀古,残柳参差舞北雁在太湖西畔随着云彩的飘游飞来飞去。远处的几座山峰,呈现凄清愁苦的样子,好像酝酿着风雨就要在这黄昏时刻到来。第四桥边,想要和我崇敬的诗人陆龟蒙共住一起,像龟蒙这样的人现在哪里呢?此刻凭栏所见所感,只有那长短不齐的柳条,被飒飒西北风吹得乱舞而已。 虞美人

客舟听雨 蒋捷 ( 宋)

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中, 江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下, 鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。 少年的欢乐无忧,壮年的漂泊离愁,暮年的闲淡了悟.这就是人生了?!而雨,是永恒的背景,也是知晓一切秘密的先知....

化用: 疏雨滴梧桐声声慢 (宋)李清照

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑。梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?原文:只是杏花春雨已不再,牧童遥指已不再,剑门细雨渭轻尘也都已不再。

相关诗作:

1、《绝句》志南(宋)

古木阴中系短蓬,杖藜扶我过桥东。沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

2、《送元二使安西》王维(唐)

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。3、《清明》王维(唐)

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

4、《剑门道中遇微雨》陆游(宋)

衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂。此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。 安东尼奥尼与电影《中国》

1972年他访问了中国,在他拍摄的长达三个半小时的影片《中国》中,“攻击我国领导人,丑化社会主义,诽谤我国的文化大革命,侮辱我国人民”,在镜头的取舍方面,光线和色彩的运用方面,也有其特色,如“影片的大部分都以灰暗的光线和阴冷的色调拍摄,画面给人以惨淡、 凄凉、 阴郁 、冷酷的印象”。

引号部分摘自1974年1月30日《人民日报》社论 宋代山水画多以墨色点染,写意幽远取胜。

其散文被称为“诗化了的散文”。感性与智性,幽默与庄重交织在一起,构成了它独特的散文路径。

常常思想驰骋千里和句式变化多端 ,注重散文的容量和弹性,追求汉语自身的精致、准确与神韵。听听那冷雨余光中

据新华社电 (记者范丽青) 。雨作为一种轻柔流动的物象,常常出现在文人的笔下,成了文人抒发个人感慨的有效载体。雨从一种不带有任何主观情意的自然现象到被刻意营造成中国文学中传统的抒情意象,其中融注了作者特有的感受、体验、情绪和心态,具有了丰富的人生意蕴和审美价值。雨, 在中国有一份别样的人文精神; 雨, 在历史上是一份别样的传说。 惊蛰一过,春寒加剧。先是料料峭峭,继而雨季开始,时而淋淋漓漓,时而淅淅沥沥,天潮潮地湿湿,即连在梦里,也似乎把伞撑着。而就凭一把伞,躲过一阵潇潇的冷雨,也躲不过整个雨季。连思想也都是潮润润的。每天回家,曲折穿过金门街到厦门街迷宫式的长巷短巷,雨里风里,走入霏霏令人更想入非非。想这样子的台北凄凄切切完全是黑白片的味道,想整个中国整部中国的历史无非是一张黑白片子,片头到片尾,一直是这样下着雨的。这种感觉,不知道是不是从安东尼奥尼那里来的。不过那一块土地是久违了,二十五年,四分之一的世纪,即使是雨,也隔着千山万山,千伞万伞。二十五年,一切都断了,只有气候,只有气象报告还牵连在一起。大寒流从那块土地上弥天卷来,这种酷冷吾与古大陆分担。不能扑进她怀里,被她的裾边扫一扫吧也算是安慰孺慕之情。这样想时,严寒里竟有一点温暖的感觉了。这样想时,他希望这些狭长的巷子永远延伸下去,他的思路也可以延伸下去,不是金门街到厦门街,而是金门到厦门。他是厦门人,至少是广义的厦门人,二十年来,不住在厦门,住在厦门街,算是嘲弄吧,也算是安慰,不过说到广义,他同样也是广义的江南人,常州人,南京人,川娃儿,五陵少年。杏花春雨江南,那是他的少年时代了。再过半个月就是清明。安东尼奥尼的镜头摇过去,摇过去又摇过来。残山剩水犹如是。皇天后土犹如是。纭纭黔首纷纷黎民从北到南犹如是。那里面是中国吗?那里面当然还是中国永远是中国。只是杏花春雨已不再,牧童遥指已不再,剑门细雨渭城轻尘也都已不再。然而他日思夜梦的那片土地,究竟在哪里呢?在报纸的头条标题里吗?还是香港的谣言里?还是傅聪的黑键白键马思聪的跳弓拨弦?还是安东尼奥尼的镜底勒马洲的望中?还是呢,故宫博物院的壁头和玻璃橱内,京戏的锣鼓声中太白和东坡的韵里?杏花。春雨。江南。六个方块字,或许那片土就在那里面。而无论赤县也好神州也好中国也好,变来变去,只要仓颉的灵感不灭美丽的中文不老,那形象,那磁石一般的向心力当必然长在。因为一个方块字是一个天地。太初有字,于是汉族的心灵他祖先的回忆和希望便有了寄托。譬如凭空写一个“雨”字,点点滴滴,滂滂沱沱,淅沥淅沥淅沥,一切云情雨意,就宛然其中了。视觉上的这种美感,岂是什么rain也好pluie也好所能满足?翻开一部“辞源”或“辞海”,金木水火土,各成世界,而一入“雨”部,古神州的天颜千变万化,便悉在望中,美丽的霜雪云霞,骇人的雷电霹雹,展露的无非是神的好脾气与坏脾气,气象台百读不厌门外汉百思不解的百科全书。听听,那冷雨。看看,那冷雨。嗅嗅闻闻,那冷雨,舔舔吧那冷雨。雨在他的伞上这城市百万人的伞上雨衣上屋上天线上雨下在基隆港在防波堤在海峡的船上,清明这季雨。雨是女性,应该最富于感性。雨气空而迷幻,细细嗅嗅,清清爽爽新新,有一点点薄荷的香味,浓的时候,竟发出草和树沐发后特有的淡淡土腥气,也许那竟是蚯蚓蜗牛的腥气吧,毕竟是惊蛰了啊。也许地上的地下的生命也许古中国层层叠叠的记忆皆蠢蠢而蠕,也许是植物的潜意识和梦吧,那腥气。雨不但可嗅,可观,更可以听。听听那冷雨。听雨,只要不是石破天惊的台风暴雨,在听觉上总有一种美感。大陆上的秋天,无论是疏雨滴梧桐,或是骤雨打荷叶,听去总有一点凄凉,凄清,凄楚,于今在岛上回味,则在凄楚之外,更笼上一层凄迷了。饶你多少豪情侠气,怕也经不起三番五次的风吹雨打。一打少年听雨,红烛昏沉。二打中年听雨,客舟中,江阔云低。三打白头听雨在僧庐下,这便是亡宋之痛,一颗敏感心灵的一生:楼上,江上,庙里,用冷冷的雨珠子串成。十年前,他曾在一场摧心折骨的鬼雨中迷失了自己。雨,该是一滴湿漓漓的灵魂,窗外在喊谁。文本的写作特点:? 采用了散点铺排的结构,纵横交织,全方位、多角度、长镜头地描写雨景,既充分地展示了客观世界的厚实性,又巧妙地表现了主观感受的强烈性、鲜明性,尽情地显示出作者的情感世界的丰富与深厚。那故国情丝,对中国文化的追慕,表现淋漓尽致。

听听那冷雨大陆香港台湾美国台湾古代-----------现代少年-------中年-------白发乡情、亲情、友情、爱情二、请在文本中找出作者如何利用汉语语音的特点,达到了什么的效果?作者利用汉字特有的声韵特点,或双声叠韵、同音异形、平仄相间,形成一种独具韵味的音乐感;利用通感的写作手法,各种感觉综合在一起运用,把人的各感觉器官充分调动,让我们体会到冷雨的色、香,形------;长短句的交错运用,形成铿锵音乐节奏,产生了奇妙的艺术效果,让读者如沐浴在缠绵的细雨之中,思乡怀国的情怀萦绕在读者的心头。本文的语言运用有何特色,运用那些修辞手法,请你在文中找出,

并加以分析?三、文章运用大量的诗化语言,对雨景进行描述,营造了一股湿润氛围,读者的心也逐渐湿润起来了。比喻、拟人,排比,借用或化用古诗词等修辞手法,将雨进一步虚化成美妙诗境,浓浓的思绪,对故国文化的追忆。1、文章结尾处说“整理青苔深深的记忆”,“记忆”前加“青苔深深”,对表现“记忆”有什么好处? 2.从文章一、三段中看,作者是从几个角度(侧面)来写雨的,简要概括并举例说明(举例要简要,能说明问题即可)。 3.“连思想也是潮润润的”“走入霏霏令人更想入非非”等句子,被评论家称为诗化之笔,请说说这些句子的诗味在哪里。 赏 析 晶莹的雨滴在叶子中徘徊、徜徉,是谁把她带来?甜甜的、咸咸的,是来自那块古老的土地上吧,似母亲轻轻地呼唤;是李清照的梧桐雨,还是?

透体的馨香,如醇酒,我深深地沉醉了,醉在屈平的芳草香荑丛中,醉在五柳先生的菊花林里,李仙人与我举杯共饮。

撑着杜工部的 油纸,飘荡在长长的小巷,追寻那迷漓的丁香姑娘,如丝如缕的雨紧紧地将我缠绕。

《听听那冷雨》的主题意蕴:通过对台湾春寒料峭中漫长雨季的细腻描写,

真切地勾画出一个在冷雨中孑然独行的白发游子的形象,

委婉地传达出一个漂泊他乡者浓重的孤独和思乡之情,

一个远离故土的知识分子对传统文化的深情依恋和赞美。赏析本文的意境美:

意(情)+境(景)=意境美

句式特点

鉴赏 修辞手法 体味意境美

重要词句 诗化的语言密集的意象诗词的化用时空的变换凄丽迷蒙

苍凉感伤练习B C D ECBDB DBA B D ECCC(2002年秋季上海卷)阅读下文,完成1—3题。 虞美人·听雨 蒋捷 少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明 1.请在下表中填入表达作者在人生的三个阶段不同心情的词语。 歌楼听雨 : 客舟听雨 : 僧庐听雨: 欢乐失意无奈或 :憧憬 哀愁 孤凄2.对“悲欢离合总无情”理解最确切的一项是 A.这里的“总无情”意思是,对他人的“悲欢离合”已无感情。 B.这里的“总无情”意思是,“悲欢离合”总是不以人的意志为转移的。 C.这里的“总无情”意思是,作者这时已对“悲欢离合”不十分在乎了。 D.这里的“总无情”意思是,“悲欢离合”本身是没有感情的。 C3.试从一个角度切入,对这首词写一段鉴赏性的文字。 参考角度: 可从形象、线索、对比、含蓄、以实寓虚、情景交融、语言风格等入手 为了高度概括和集中,作者从自己漫长的生活中提炼“听雨”这样一个典型情景。三个不同时期,三种不同意境。少年听雨的地点是“歌楼”,景物是“红烛”和“罗帐”,再用一“昏”字把这些景物融合,展示一幅五陵年少的冶游生活画面。壮年听雨的地点是“客舟”,景物是“江阔云低”“西风断雁”,一个怀才不遇的知识分子风尘仆仆地奔波,绘声绘影。亡国后的晚年,听雨地点是“僧庐”,这真是“众响渐已寂,虫于佛面飞,半窗关夜雨,四面挂僧衣。” 晚年的孤凄跃然纸上。

结尾两句概括地抒发了对自己一生难言的悲愤。说无情却有情,潦倒一生,怃今追昔,长歌当哭。“一任……”更是无可奈何之语。 ( 参考答案)

江苏常州一中 张汉伟 2005·12·20有一位诗人,在台北厦门街的小巷里,高吟乡愁。

有一位散文家,时常举目望星天,作逍遥之游。

有一位评论家,拿起锐利的笔,声称要剪掉散文的辫子。余光中 据新华社电 (记者范丽青)国务院总理温家宝访问美国在纽约会见华侨华人时说, “浅浅的海峡,国之大殇,乡之深愁” 台湾媒体因这番话引自台湾中山大学教授余光中的著名诗句《乡愁》,而争相采访余光中,一些重要人物则纷纷对此事发表评论。余光中,1952年毕业于台湾大学外文系。1959年获美国爱荷华大学艺术硕士。先后任教台湾东吴大学、师范大学、台湾大学、政治大学。期间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。1972年任政治大学西语系教授兼主任。1974年至1985年任香港中文大学中文系主任。1985年至今,任高雄市“国立中山大学”教授。期间有六年时间兼任文学院院长及外文研究所所长。 余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国。礼赞“中国,最美最母亲的国度。”他说:“蓝墨水的上游的汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。他是中国文坛杰出的诗人与散文家.余光中一生从事诗歌、散文、评论和翻译,自称为自己写作的“四度空间”

其诗常常洋溢着对祖国的呼唤和对中国传统历史文化的追缅怀念之情,“乡愁”式的中国情结是余诗的一大主题 。

朗诵语音的轻重

语速的缓急

断句、停顿低沉、缓慢、

自白、倾诉、

一往情深、

乡愁难奈、

幽思邈远小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头乡 愁“乡愁”是文学创作中一个亘古不衰的主题。余光中说:“大概作单纯的乡愁应该就是同乡会式的乡愁,就是自己土生土长的故乡,离开了若开岁月,油然而生的一种感怀,当然这中间还加上对于亲人、乡人的感情在里面,这是最基本的。不过呢,对于读书人来讲,乡愁可能是更丰富、更复杂的一种文化感。因为乡愁不仅仅是地理的,而且可能还包括历史的成分在里面,也不仅仅是个人的情绪,甚至于要包括文化的整个背景在里面。” ??课文中词解、化用诗词、其他文化知识的补充词语补充解释1 太初 :古代指形成天地的气的原始状态,后亦用以称天地形成前的时期。2 天颜 : 旧称帝王的容颜。商略 : 商量讨论《望岳》杜甫岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。《钟南山》王维(唐)

太乙近天都,连山接海隅。白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。欲投人处宿,隔水问樵夫。《点绛唇》 姜夔燕雁无心,太湖西畔随云去,数峰清苦,商略黄昏雨。第四桥边,拟共天随住。今何许?凭栏怀古,残柳参差舞北雁在太湖西畔随着云彩的飘游飞来飞去。远处的几座山峰,呈现凄清愁苦的样子,好像酝酿着风雨就要在这黄昏时刻到来。第四桥边,想要和我崇敬的诗人陆龟蒙共住一起,像龟蒙这样的人现在哪里呢?此刻凭栏所见所感,只有那长短不齐的柳条,被飒飒西北风吹得乱舞而已。 虞美人

客舟听雨 蒋捷 ( 宋)

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中, 江阔云低、断雁叫西风。

而今听雨僧庐下, 鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。 少年的欢乐无忧,壮年的漂泊离愁,暮年的闲淡了悟.这就是人生了?!而雨,是永恒的背景,也是知晓一切秘密的先知....

化用: 疏雨滴梧桐声声慢 (宋)李清照

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑。梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?原文:只是杏花春雨已不再,牧童遥指已不再,剑门细雨渭轻尘也都已不再。

相关诗作:

1、《绝句》志南(宋)

古木阴中系短蓬,杖藜扶我过桥东。沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

2、《送元二使安西》王维(唐)

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。3、《清明》王维(唐)

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

4、《剑门道中遇微雨》陆游(宋)

衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂。此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。 安东尼奥尼与电影《中国》

1972年他访问了中国,在他拍摄的长达三个半小时的影片《中国》中,“攻击我国领导人,丑化社会主义,诽谤我国的文化大革命,侮辱我国人民”,在镜头的取舍方面,光线和色彩的运用方面,也有其特色,如“影片的大部分都以灰暗的光线和阴冷的色调拍摄,画面给人以惨淡、 凄凉、 阴郁 、冷酷的印象”。

引号部分摘自1974年1月30日《人民日报》社论 宋代山水画多以墨色点染,写意幽远取胜。

其散文被称为“诗化了的散文”。感性与智性,幽默与庄重交织在一起,构成了它独特的散文路径。

常常思想驰骋千里和句式变化多端 ,注重散文的容量和弹性,追求汉语自身的精致、准确与神韵。听听那冷雨余光中

据新华社电 (记者范丽青) 。雨作为一种轻柔流动的物象,常常出现在文人的笔下,成了文人抒发个人感慨的有效载体。雨从一种不带有任何主观情意的自然现象到被刻意营造成中国文学中传统的抒情意象,其中融注了作者特有的感受、体验、情绪和心态,具有了丰富的人生意蕴和审美价值。雨, 在中国有一份别样的人文精神; 雨, 在历史上是一份别样的传说。 惊蛰一过,春寒加剧。先是料料峭峭,继而雨季开始,时而淋淋漓漓,时而淅淅沥沥,天潮潮地湿湿,即连在梦里,也似乎把伞撑着。而就凭一把伞,躲过一阵潇潇的冷雨,也躲不过整个雨季。连思想也都是潮润润的。每天回家,曲折穿过金门街到厦门街迷宫式的长巷短巷,雨里风里,走入霏霏令人更想入非非。想这样子的台北凄凄切切完全是黑白片的味道,想整个中国整部中国的历史无非是一张黑白片子,片头到片尾,一直是这样下着雨的。这种感觉,不知道是不是从安东尼奥尼那里来的。不过那一块土地是久违了,二十五年,四分之一的世纪,即使是雨,也隔着千山万山,千伞万伞。二十五年,一切都断了,只有气候,只有气象报告还牵连在一起。大寒流从那块土地上弥天卷来,这种酷冷吾与古大陆分担。不能扑进她怀里,被她的裾边扫一扫吧也算是安慰孺慕之情。这样想时,严寒里竟有一点温暖的感觉了。这样想时,他希望这些狭长的巷子永远延伸下去,他的思路也可以延伸下去,不是金门街到厦门街,而是金门到厦门。他是厦门人,至少是广义的厦门人,二十年来,不住在厦门,住在厦门街,算是嘲弄吧,也算是安慰,不过说到广义,他同样也是广义的江南人,常州人,南京人,川娃儿,五陵少年。杏花春雨江南,那是他的少年时代了。再过半个月就是清明。安东尼奥尼的镜头摇过去,摇过去又摇过来。残山剩水犹如是。皇天后土犹如是。纭纭黔首纷纷黎民从北到南犹如是。那里面是中国吗?那里面当然还是中国永远是中国。只是杏花春雨已不再,牧童遥指已不再,剑门细雨渭城轻尘也都已不再。然而他日思夜梦的那片土地,究竟在哪里呢?在报纸的头条标题里吗?还是香港的谣言里?还是傅聪的黑键白键马思聪的跳弓拨弦?还是安东尼奥尼的镜底勒马洲的望中?还是呢,故宫博物院的壁头和玻璃橱内,京戏的锣鼓声中太白和东坡的韵里?杏花。春雨。江南。六个方块字,或许那片土就在那里面。而无论赤县也好神州也好中国也好,变来变去,只要仓颉的灵感不灭美丽的中文不老,那形象,那磁石一般的向心力当必然长在。因为一个方块字是一个天地。太初有字,于是汉族的心灵他祖先的回忆和希望便有了寄托。譬如凭空写一个“雨”字,点点滴滴,滂滂沱沱,淅沥淅沥淅沥,一切云情雨意,就宛然其中了。视觉上的这种美感,岂是什么rain也好pluie也好所能满足?翻开一部“辞源”或“辞海”,金木水火土,各成世界,而一入“雨”部,古神州的天颜千变万化,便悉在望中,美丽的霜雪云霞,骇人的雷电霹雹,展露的无非是神的好脾气与坏脾气,气象台百读不厌门外汉百思不解的百科全书。听听,那冷雨。看看,那冷雨。嗅嗅闻闻,那冷雨,舔舔吧那冷雨。雨在他的伞上这城市百万人的伞上雨衣上屋上天线上雨下在基隆港在防波堤在海峡的船上,清明这季雨。雨是女性,应该最富于感性。雨气空而迷幻,细细嗅嗅,清清爽爽新新,有一点点薄荷的香味,浓的时候,竟发出草和树沐发后特有的淡淡土腥气,也许那竟是蚯蚓蜗牛的腥气吧,毕竟是惊蛰了啊。也许地上的地下的生命也许古中国层层叠叠的记忆皆蠢蠢而蠕,也许是植物的潜意识和梦吧,那腥气。雨不但可嗅,可观,更可以听。听听那冷雨。听雨,只要不是石破天惊的台风暴雨,在听觉上总有一种美感。大陆上的秋天,无论是疏雨滴梧桐,或是骤雨打荷叶,听去总有一点凄凉,凄清,凄楚,于今在岛上回味,则在凄楚之外,更笼上一层凄迷了。饶你多少豪情侠气,怕也经不起三番五次的风吹雨打。一打少年听雨,红烛昏沉。二打中年听雨,客舟中,江阔云低。三打白头听雨在僧庐下,这便是亡宋之痛,一颗敏感心灵的一生:楼上,江上,庙里,用冷冷的雨珠子串成。十年前,他曾在一场摧心折骨的鬼雨中迷失了自己。雨,该是一滴湿漓漓的灵魂,窗外在喊谁。文本的写作特点:? 采用了散点铺排的结构,纵横交织,全方位、多角度、长镜头地描写雨景,既充分地展示了客观世界的厚实性,又巧妙地表现了主观感受的强烈性、鲜明性,尽情地显示出作者的情感世界的丰富与深厚。那故国情丝,对中国文化的追慕,表现淋漓尽致。

听听那冷雨大陆香港台湾美国台湾古代-----------现代少年-------中年-------白发乡情、亲情、友情、爱情二、请在文本中找出作者如何利用汉语语音的特点,达到了什么的效果?作者利用汉字特有的声韵特点,或双声叠韵、同音异形、平仄相间,形成一种独具韵味的音乐感;利用通感的写作手法,各种感觉综合在一起运用,把人的各感觉器官充分调动,让我们体会到冷雨的色、香,形------;长短句的交错运用,形成铿锵音乐节奏,产生了奇妙的艺术效果,让读者如沐浴在缠绵的细雨之中,思乡怀国的情怀萦绕在读者的心头。本文的语言运用有何特色,运用那些修辞手法,请你在文中找出,

并加以分析?三、文章运用大量的诗化语言,对雨景进行描述,营造了一股湿润氛围,读者的心也逐渐湿润起来了。比喻、拟人,排比,借用或化用古诗词等修辞手法,将雨进一步虚化成美妙诗境,浓浓的思绪,对故国文化的追忆。1、文章结尾处说“整理青苔深深的记忆”,“记忆”前加“青苔深深”,对表现“记忆”有什么好处? 2.从文章一、三段中看,作者是从几个角度(侧面)来写雨的,简要概括并举例说明(举例要简要,能说明问题即可)。 3.“连思想也是潮润润的”“走入霏霏令人更想入非非”等句子,被评论家称为诗化之笔,请说说这些句子的诗味在哪里。 赏 析 晶莹的雨滴在叶子中徘徊、徜徉,是谁把她带来?甜甜的、咸咸的,是来自那块古老的土地上吧,似母亲轻轻地呼唤;是李清照的梧桐雨,还是?

透体的馨香,如醇酒,我深深地沉醉了,醉在屈平的芳草香荑丛中,醉在五柳先生的菊花林里,李仙人与我举杯共饮。

撑着杜工部的 油纸,飘荡在长长的小巷,追寻那迷漓的丁香姑娘,如丝如缕的雨紧紧地将我缠绕。

《听听那冷雨》的主题意蕴:通过对台湾春寒料峭中漫长雨季的细腻描写,

真切地勾画出一个在冷雨中孑然独行的白发游子的形象,

委婉地传达出一个漂泊他乡者浓重的孤独和思乡之情,

一个远离故土的知识分子对传统文化的深情依恋和赞美。赏析本文的意境美:

意(情)+境(景)=意境美

句式特点

鉴赏 修辞手法 体味意境美

重要词句 诗化的语言密集的意象诗词的化用时空的变换凄丽迷蒙

苍凉感伤练习B C D ECBDB DBA B D ECCC(2002年秋季上海卷)阅读下文,完成1—3题。 虞美人·听雨 蒋捷 少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明 1.请在下表中填入表达作者在人生的三个阶段不同心情的词语。 歌楼听雨 : 客舟听雨 : 僧庐听雨: 欢乐失意无奈或 :憧憬 哀愁 孤凄2.对“悲欢离合总无情”理解最确切的一项是 A.这里的“总无情”意思是,对他人的“悲欢离合”已无感情。 B.这里的“总无情”意思是,“悲欢离合”总是不以人的意志为转移的。 C.这里的“总无情”意思是,作者这时已对“悲欢离合”不十分在乎了。 D.这里的“总无情”意思是,“悲欢离合”本身是没有感情的。 C3.试从一个角度切入,对这首词写一段鉴赏性的文字。 参考角度: 可从形象、线索、对比、含蓄、以实寓虚、情景交融、语言风格等入手 为了高度概括和集中,作者从自己漫长的生活中提炼“听雨”这样一个典型情景。三个不同时期,三种不同意境。少年听雨的地点是“歌楼”,景物是“红烛”和“罗帐”,再用一“昏”字把这些景物融合,展示一幅五陵年少的冶游生活画面。壮年听雨的地点是“客舟”,景物是“江阔云低”“西风断雁”,一个怀才不遇的知识分子风尘仆仆地奔波,绘声绘影。亡国后的晚年,听雨地点是“僧庐”,这真是“众响渐已寂,虫于佛面飞,半窗关夜雨,四面挂僧衣。” 晚年的孤凄跃然纸上。

结尾两句概括地抒发了对自己一生难言的悲愤。说无情却有情,潦倒一生,怃今追昔,长歌当哭。“一任……”更是无可奈何之语。 ( 参考答案)