人教鄂教版三年级科学下册第15课《谁在动》教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教鄂教版三年级科学下册第15课《谁在动》教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 244.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-23 20:46:10 | ||

图片预览

文档简介

课时备课

课题 15.谁在动 授课时间 月 日(星期 )

课型 新授课 第 1 课时(共 1 课时)

教材分析 我们每天都在运动,身边的各种物体也都在运动,但学生一般只知道物体是否在运动,对物体的相对运动和相对静止却了解甚少。本课结合学生已有的生活经验,引导学生观察身边物体的运动,了解判断物体是静止还是运动的方法,学会根据不同的参照物判断物体的运动状知道物体的运动具有相对性。 本课的科学实践活动是“怎样判断物体是否在运动”,分为三个教学环节:第一个环节是判断小车在运动过程中相对位置的变化,初步感受并判断物体的运动。物体相对与另一个物体位置发生了变化是我们判断物体是否在运动的一个方法,也是科学上描述物体运动的一种方式。第二个环节是通过相对运动引入参照物的概念。教科书引导学生回忆生活中坐车的场景坐在行驶的车上,观察车外的景物和车内的物体,它们的运动和静止状态存在不同。通过这个现象引入参照物的概念。第三个环节是结合生活中的实际例子,引导学生选用不同的参照物来观察物体的运动状态。教科书选择学生比较熟悉的商场扶手电梯的运行场景,引导学生认识选择不同的参照物进行观察,所看到物体的运动状态可能会不同,知道物体的运动具有相对性。拓展与应用部分是利用相对运动的知识了解地球和太阳的相对运动关系。我们每天都能看见太阳东升西落,好像太阳围绕着地球在运动,而实际上这是依据地球作为参照物观察的结果。

学情分析 三年级的学生正处于9-10岁的年龄阶段,他们好奇心强、好动、注意力不集中,容易受到外界的干扰。本课是探究物质领域物体的运动规律的第一课,教师引导学生通过观察、实验、探究等活动来了解物体运动。同时,教师还应注重培养学生的团队协作精神,让他们在小组活动中互相学习、互相帮助。

教学目标 科学观念: 能够用相对于另一个物体的方向和距离来描述运动物体在某个时刻的位置。 科学思维: 培养学生比较、归纳的科学思维方法。 科学探索: (1)能够利用不同的参照物判断物体的运动状态。 (2)能收集、记录实验现象,并根据实验现象得出研究结论,表达自己的研究过程与结论,并进行反思、评价与修正结论。 责任态度: (1)乐于对物体是否运动以及运动形式、运动的快慢等科学问题进行探究。 (2)能主动听取他人的意见,能积极参与合作探究性学习。

教学重点 会判断物体是否在运动。

教学难点 理解物体是否运动与选择的参照物有关。

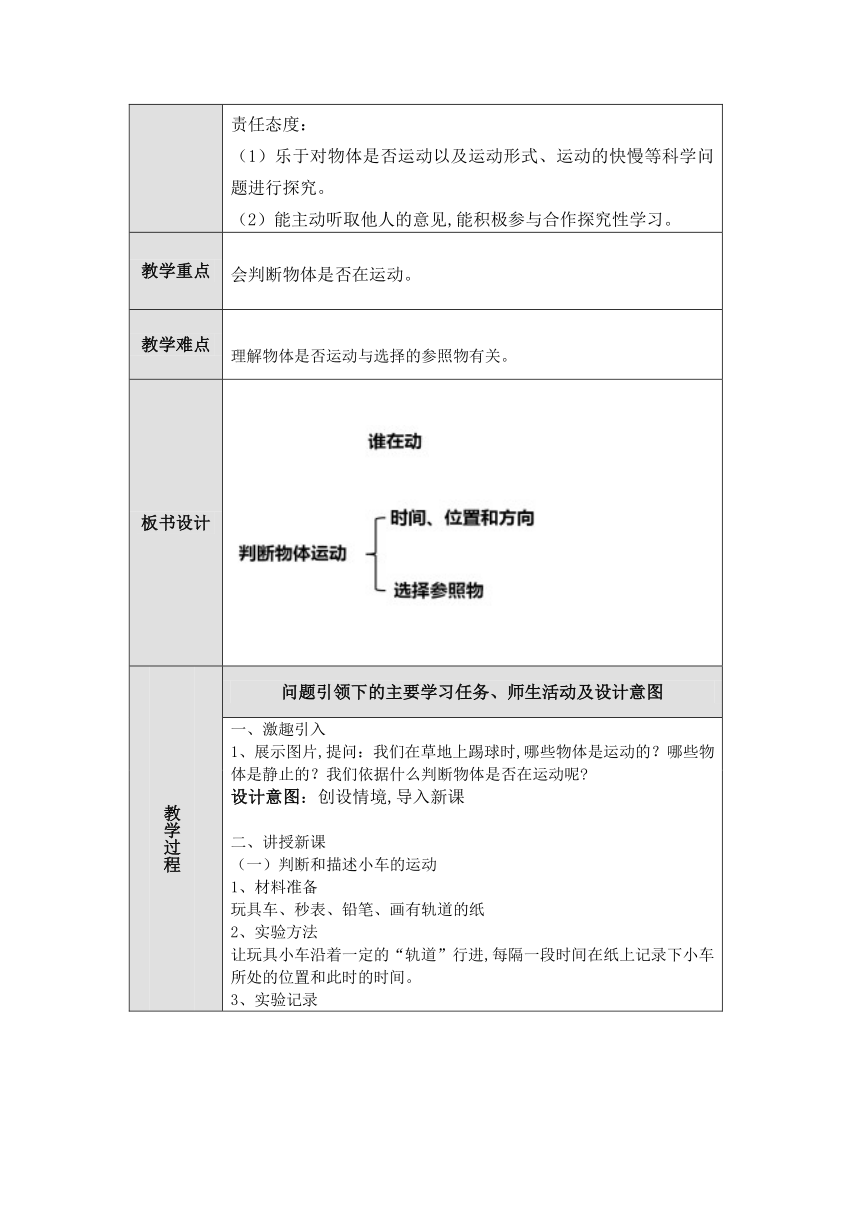

板书设计

教学过程 问题引领下的主要学习任务、师生活动及设计意图

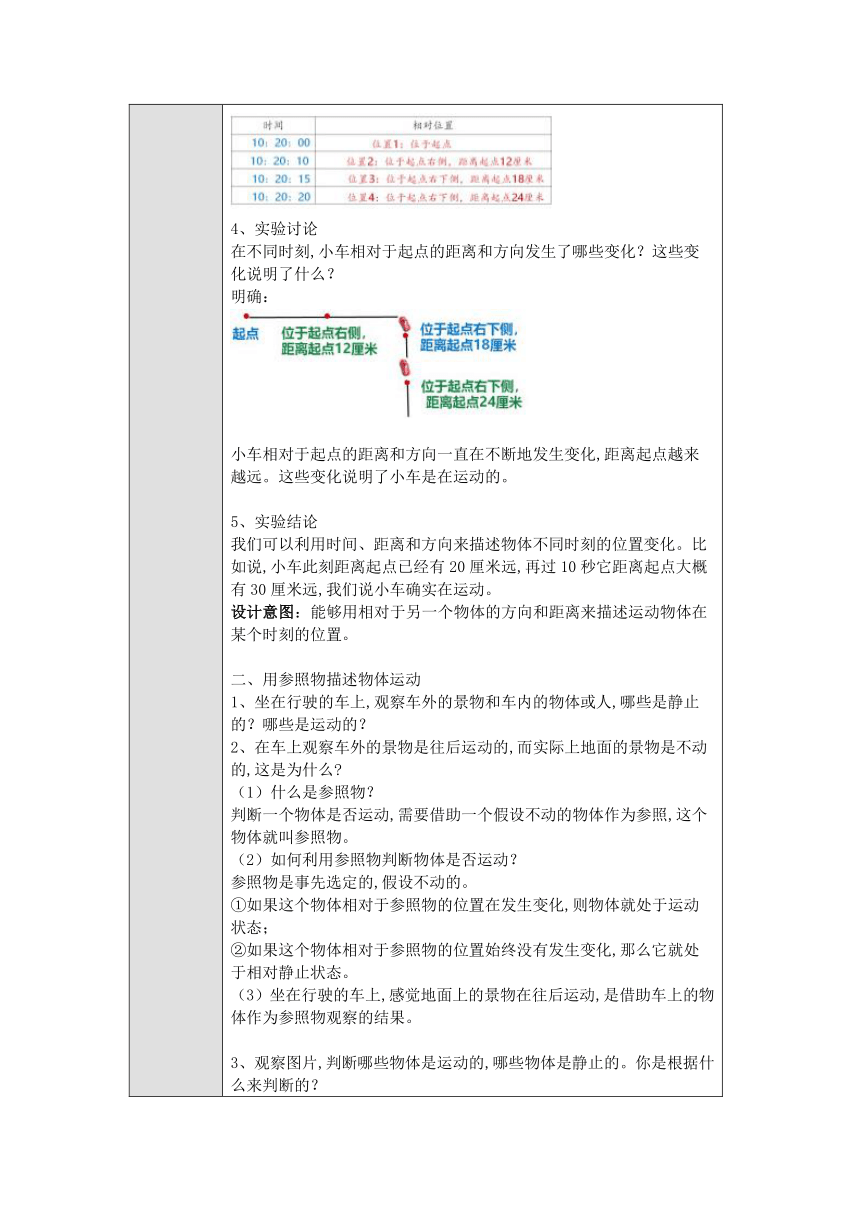

一、激趣引入 1、展示图片,提问:我们在草地上踢球时,哪些物体是运动的?哪些物体是静止的?我们依据什么判断物体是否在运动呢 设计意图:创设情境,导入新课 二、讲授新课 (一)判断和描述小车的运动 1、材料准备 玩具车、秒表、铅笔、画有轨道的纸 2、实验方法 让玩具小车沿着一定的“轨道”行进,每隔一段时间在纸上记录下小车所处的位置和此时的时间。 3、实验记录 4、实验讨论 在不同时刻,小车相对于起点的距离和方向发生了哪些变化?这些变化说明了什么? 明确: 小车相对于起点的距离和方向一直在不断地发生变化,距离起点越来越远。这些变化说明了小车是在运动的。 5、实验结论 我们可以利用时间、距离和方向来描述物体不同时刻的位置变化。比如说,小车此刻距离起点已经有20厘米远,再过10秒它距离起点大概有30厘米远,我们说小车确实在运动。 设计意图:能够用相对于另一个物体的方向和距离来描述运动物体在某个时刻的位置。 二、用参照物描述物体运动 1、坐在行驶的车上,观察车外的景物和车内的物体或人,哪些是静止的?哪些是运动的? 2、在车上观察车外的景物是往后运动的,而实际上地面的景物是不动的,这是为什么 (1)什么是参照物? 判断一个物体是否运动,需要借助一个假设不动的物体作为参照,这个物体就叫参照物。 (2)如何利用参照物判断物体是否运动? 参照物是事先选定的,假设不动的。 ①如果这个物体相对于参照物的位置在发生变化,则物体就处于运动状态; ②如果这个物体相对于参照物的位置始终没有发生变化,那么它就处于相对静止状态。 (3)坐在行驶的车上,感觉地面上的景物在往后运动,是借助车上的物体作为参照物观察的结果。 3、观察图片,判断哪些物体是运动的,哪些物体是静止的。你是根据什么来判断的? 设计意图:知道什么是参照物,知道如何利用参照物判断和描述物体运动。 三、选择不同参照物描述物体运动 1、乘坐电梯时,分别选取电梯里的人和电梯外的物体作为参照物,观察电梯里其他的人或物体的运动。两种情况下,我们观察到的运动现象有什么不同 明确: 设计意图:能够利用不同的参照物判断物体的运动状态。 2、我们发现 当我们选择不同的参照物观察物体的运动时,我们看到的运动状态可能不同。即物体的运动具有相对性。 3、下图中的女孩是运动的还是静止的? 设计意图:利用相对运动的知识了解地球和太阳的相对运动关系。 四、拓展与应用 太阳围绕地球运动吗? 解释: 我们每天看到太阳东升西落,好像太阳在围绕着地球运动。但实际上,地球在围绕着太阳运动,太阳的东升西落现象是我们以地球作为参照物观察的结果。 设计意图:利用相对运动的知识了解地球和太阳的相对运动关系。 五、课堂小结 通过这节课的学习,我们会判断物体是否在运动,知道物体是否运动与选择的参照物有关。同时进一步理解太阳的东升西落现象是我们以地球作为参照物观察的结果。 设计意图:引导学生总结本节课重点内容

作业布置 课后练习: (1)空中飘动的白云对地面来说它是( )的。 A.静止 B.运动 C.无法确定 (2)描述一个物体位置时,必须选好( ) A.方向 B.参照物 C.运动物体 (3)在骑行过程中,小艺和哥哥的始终并排,保持速度相同,则小艺相对于哥哥是( )的。 A.向前运动 B.向后运动 C.保持静止 (4)爸爸背着你从房间这头跑到那头,你和爸爸相比,你是( )的。 A.运动 B.静止 C.无法确定

教 学 反 思 在本节课中,我尝试把学生分组,有人跑、有人计时、有人发令、有人记录。采取两种比赛方式,第一种,比1分钟内跑的米数的多少;第二种比跑完60米用的时间的多少,每个人感受自己的相对快慢。 在提问时,不能只提问一些选择性的问题,因为这样他们思考的空间就会很小,这样不利于培养学生的思维能力;另外,提问要准确,多用短句,学生容易理解。

三年级学生科学课学情分析

一、学生特点分析:

在学习上,他们开始有了自己的思考,但往往还是以直观形象思维为主。这个阶段的学生对于周围的事物充满了好奇,他们喜欢动手操作、观察、实验,对于科学课程的内容有着浓厚的兴趣。

二、教学内容与目标分析:

三年级科学课程的内容主要包括生命科学、物质科学和地球科学三大领域。通过这些内容的学习,学生可以初步建立起对自然界的认识,培养他们的观察能力、实验能力和科学思维能力。同时,这些内容的学习也有助于培养学生的科学素养,为今后更深入的科学学习打下基础。

三、教学方法与手段分析:

四、教学评价与反馈分析:

在评价方面,教师应注重过程评价和多元评价,关注学生的全面发展。通过观察学生在课堂上的表现、实验操作能力、探究能力等方面进行评价。同时,教师还应及时反馈评价结果,帮助学生了解自己的学习状况,激发他们的学习动力。

五、教学改进与发展分析:

针对三年级学生的特点,教师在教学中应不断改进教学方法和手段,提高学生的学习兴趣和效果。同时,教师还应加强自身的专业素养和教育教学能力,不断更新教育观念和教学方法,以满足学生的发展需求。此外,教师还应积极参与到教育科研中去,通过研究和实践来提高自己的教育教学水平。

课题 15.谁在动 授课时间 月 日(星期 )

课型 新授课 第 1 课时(共 1 课时)

教材分析 我们每天都在运动,身边的各种物体也都在运动,但学生一般只知道物体是否在运动,对物体的相对运动和相对静止却了解甚少。本课结合学生已有的生活经验,引导学生观察身边物体的运动,了解判断物体是静止还是运动的方法,学会根据不同的参照物判断物体的运动状知道物体的运动具有相对性。 本课的科学实践活动是“怎样判断物体是否在运动”,分为三个教学环节:第一个环节是判断小车在运动过程中相对位置的变化,初步感受并判断物体的运动。物体相对与另一个物体位置发生了变化是我们判断物体是否在运动的一个方法,也是科学上描述物体运动的一种方式。第二个环节是通过相对运动引入参照物的概念。教科书引导学生回忆生活中坐车的场景坐在行驶的车上,观察车外的景物和车内的物体,它们的运动和静止状态存在不同。通过这个现象引入参照物的概念。第三个环节是结合生活中的实际例子,引导学生选用不同的参照物来观察物体的运动状态。教科书选择学生比较熟悉的商场扶手电梯的运行场景,引导学生认识选择不同的参照物进行观察,所看到物体的运动状态可能会不同,知道物体的运动具有相对性。拓展与应用部分是利用相对运动的知识了解地球和太阳的相对运动关系。我们每天都能看见太阳东升西落,好像太阳围绕着地球在运动,而实际上这是依据地球作为参照物观察的结果。

学情分析 三年级的学生正处于9-10岁的年龄阶段,他们好奇心强、好动、注意力不集中,容易受到外界的干扰。本课是探究物质领域物体的运动规律的第一课,教师引导学生通过观察、实验、探究等活动来了解物体运动。同时,教师还应注重培养学生的团队协作精神,让他们在小组活动中互相学习、互相帮助。

教学目标 科学观念: 能够用相对于另一个物体的方向和距离来描述运动物体在某个时刻的位置。 科学思维: 培养学生比较、归纳的科学思维方法。 科学探索: (1)能够利用不同的参照物判断物体的运动状态。 (2)能收集、记录实验现象,并根据实验现象得出研究结论,表达自己的研究过程与结论,并进行反思、评价与修正结论。 责任态度: (1)乐于对物体是否运动以及运动形式、运动的快慢等科学问题进行探究。 (2)能主动听取他人的意见,能积极参与合作探究性学习。

教学重点 会判断物体是否在运动。

教学难点 理解物体是否运动与选择的参照物有关。

板书设计

教学过程 问题引领下的主要学习任务、师生活动及设计意图

一、激趣引入 1、展示图片,提问:我们在草地上踢球时,哪些物体是运动的?哪些物体是静止的?我们依据什么判断物体是否在运动呢 设计意图:创设情境,导入新课 二、讲授新课 (一)判断和描述小车的运动 1、材料准备 玩具车、秒表、铅笔、画有轨道的纸 2、实验方法 让玩具小车沿着一定的“轨道”行进,每隔一段时间在纸上记录下小车所处的位置和此时的时间。 3、实验记录 4、实验讨论 在不同时刻,小车相对于起点的距离和方向发生了哪些变化?这些变化说明了什么? 明确: 小车相对于起点的距离和方向一直在不断地发生变化,距离起点越来越远。这些变化说明了小车是在运动的。 5、实验结论 我们可以利用时间、距离和方向来描述物体不同时刻的位置变化。比如说,小车此刻距离起点已经有20厘米远,再过10秒它距离起点大概有30厘米远,我们说小车确实在运动。 设计意图:能够用相对于另一个物体的方向和距离来描述运动物体在某个时刻的位置。 二、用参照物描述物体运动 1、坐在行驶的车上,观察车外的景物和车内的物体或人,哪些是静止的?哪些是运动的? 2、在车上观察车外的景物是往后运动的,而实际上地面的景物是不动的,这是为什么 (1)什么是参照物? 判断一个物体是否运动,需要借助一个假设不动的物体作为参照,这个物体就叫参照物。 (2)如何利用参照物判断物体是否运动? 参照物是事先选定的,假设不动的。 ①如果这个物体相对于参照物的位置在发生变化,则物体就处于运动状态; ②如果这个物体相对于参照物的位置始终没有发生变化,那么它就处于相对静止状态。 (3)坐在行驶的车上,感觉地面上的景物在往后运动,是借助车上的物体作为参照物观察的结果。 3、观察图片,判断哪些物体是运动的,哪些物体是静止的。你是根据什么来判断的? 设计意图:知道什么是参照物,知道如何利用参照物判断和描述物体运动。 三、选择不同参照物描述物体运动 1、乘坐电梯时,分别选取电梯里的人和电梯外的物体作为参照物,观察电梯里其他的人或物体的运动。两种情况下,我们观察到的运动现象有什么不同 明确: 设计意图:能够利用不同的参照物判断物体的运动状态。 2、我们发现 当我们选择不同的参照物观察物体的运动时,我们看到的运动状态可能不同。即物体的运动具有相对性。 3、下图中的女孩是运动的还是静止的? 设计意图:利用相对运动的知识了解地球和太阳的相对运动关系。 四、拓展与应用 太阳围绕地球运动吗? 解释: 我们每天看到太阳东升西落,好像太阳在围绕着地球运动。但实际上,地球在围绕着太阳运动,太阳的东升西落现象是我们以地球作为参照物观察的结果。 设计意图:利用相对运动的知识了解地球和太阳的相对运动关系。 五、课堂小结 通过这节课的学习,我们会判断物体是否在运动,知道物体是否运动与选择的参照物有关。同时进一步理解太阳的东升西落现象是我们以地球作为参照物观察的结果。 设计意图:引导学生总结本节课重点内容

作业布置 课后练习: (1)空中飘动的白云对地面来说它是( )的。 A.静止 B.运动 C.无法确定 (2)描述一个物体位置时,必须选好( ) A.方向 B.参照物 C.运动物体 (3)在骑行过程中,小艺和哥哥的始终并排,保持速度相同,则小艺相对于哥哥是( )的。 A.向前运动 B.向后运动 C.保持静止 (4)爸爸背着你从房间这头跑到那头,你和爸爸相比,你是( )的。 A.运动 B.静止 C.无法确定

教 学 反 思 在本节课中,我尝试把学生分组,有人跑、有人计时、有人发令、有人记录。采取两种比赛方式,第一种,比1分钟内跑的米数的多少;第二种比跑完60米用的时间的多少,每个人感受自己的相对快慢。 在提问时,不能只提问一些选择性的问题,因为这样他们思考的空间就会很小,这样不利于培养学生的思维能力;另外,提问要准确,多用短句,学生容易理解。

三年级学生科学课学情分析

一、学生特点分析:

在学习上,他们开始有了自己的思考,但往往还是以直观形象思维为主。这个阶段的学生对于周围的事物充满了好奇,他们喜欢动手操作、观察、实验,对于科学课程的内容有着浓厚的兴趣。

二、教学内容与目标分析:

三年级科学课程的内容主要包括生命科学、物质科学和地球科学三大领域。通过这些内容的学习,学生可以初步建立起对自然界的认识,培养他们的观察能力、实验能力和科学思维能力。同时,这些内容的学习也有助于培养学生的科学素养,为今后更深入的科学学习打下基础。

三、教学方法与手段分析:

四、教学评价与反馈分析:

在评价方面,教师应注重过程评价和多元评价,关注学生的全面发展。通过观察学生在课堂上的表现、实验操作能力、探究能力等方面进行评价。同时,教师还应及时反馈评价结果,帮助学生了解自己的学习状况,激发他们的学习动力。

五、教学改进与发展分析:

针对三年级学生的特点,教师在教学中应不断改进教学方法和手段,提高学生的学习兴趣和效果。同时,教师还应加强自身的专业素养和教育教学能力,不断更新教育观念和教学方法,以满足学生的发展需求。此外,教师还应积极参与到教育科研中去,通过研究和实践来提高自己的教育教学水平。