2024-2025学年统编版语文九年级上册第18课《中国人失掉自信力了吗》课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年统编版语文九年级上册第18课《中国人失掉自信力了吗》课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 34.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-23 17:23:58 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

中国人失掉自信力了吗

《且介亭杂文》“且介”分别是租界二字的一半,即“租界”的意思。这些杂文创作于“半租界的亭子间”,表达了对半封建半殖民地的旧中国的无比愤懑之情。

《且介亭杂文》

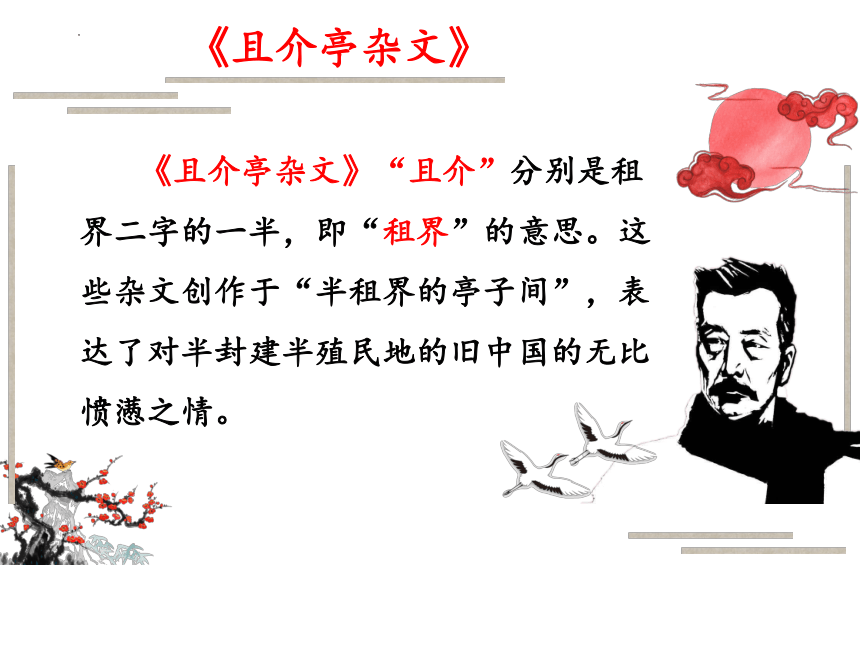

不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

杂文

特点:

1、篇幅短小,取材广泛。

2、敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强。

(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

3、冷嘲热讽、幽默风趣。

4、说理生动、议论生动。

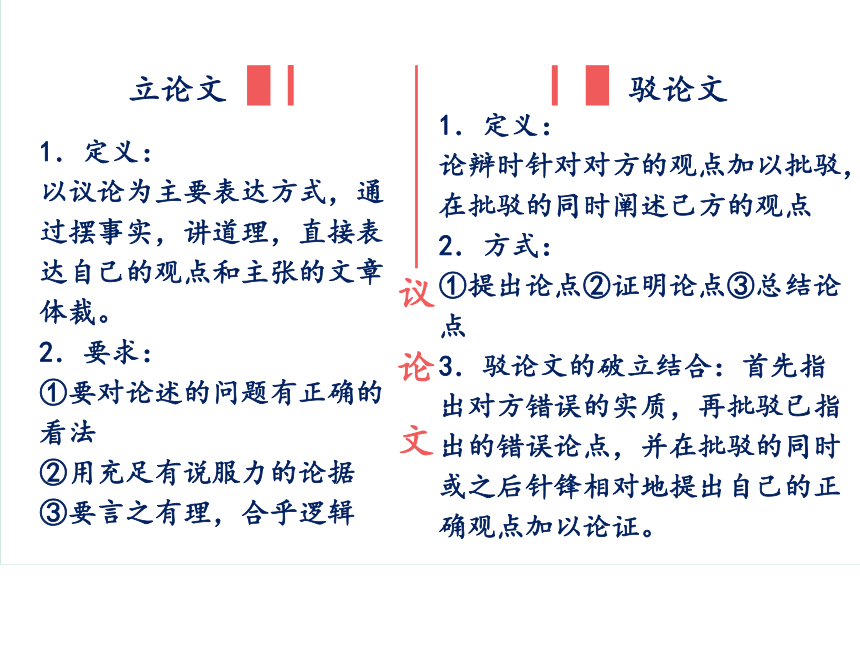

议论文

立论文

驳论文

1.定义:

以议论为主要表达方式,通过摆事实,讲道理,直接表达自己的观点和主张的文章体裁。

2.要求:

①要对论述的问题有正确的看法

②用充足有说服力的论据

③要言之有理,合乎逻辑

1.定义:

论辩时针对对方的观点加以批驳,在批驳的同时阐述己方的观点

2.方式:

①提出论点②证明论点③总结论点

3.驳论文的破立结合:首先指出对方错误的实质,再批驳已指出的错误论点,并在批驳的同时或之后针锋相对地提出自己的正确观点加以论证。

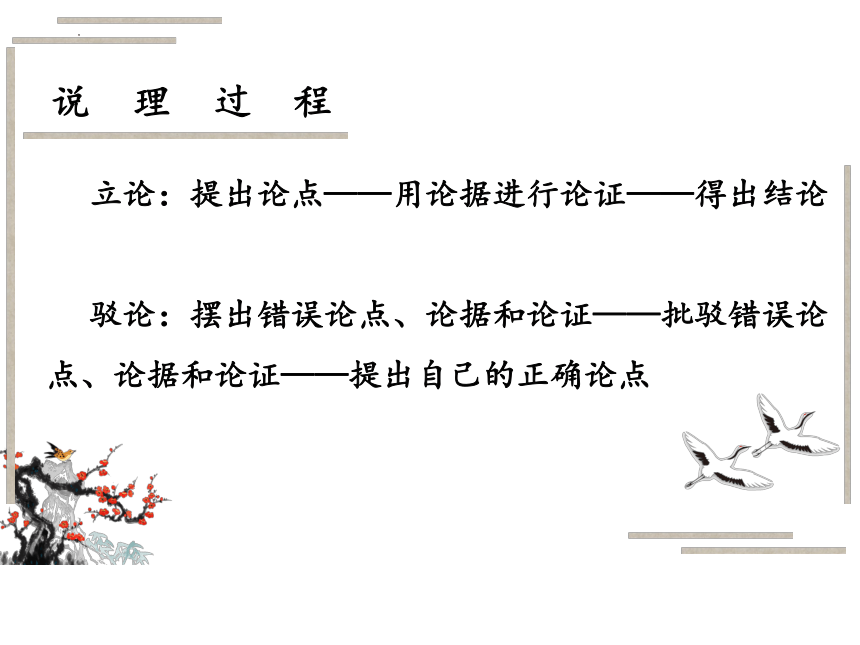

立论:提出论点——用论据进行论证——得出结论

驳论:摆出错误论点、论据和论证——批驳错误论点、论据和论证——提出自己的正确论点

说理过程

直接批驳:驳论点、驳论据、驳论证

间接批驳:正面立论(摆出自己的观点)

驳论论证方式

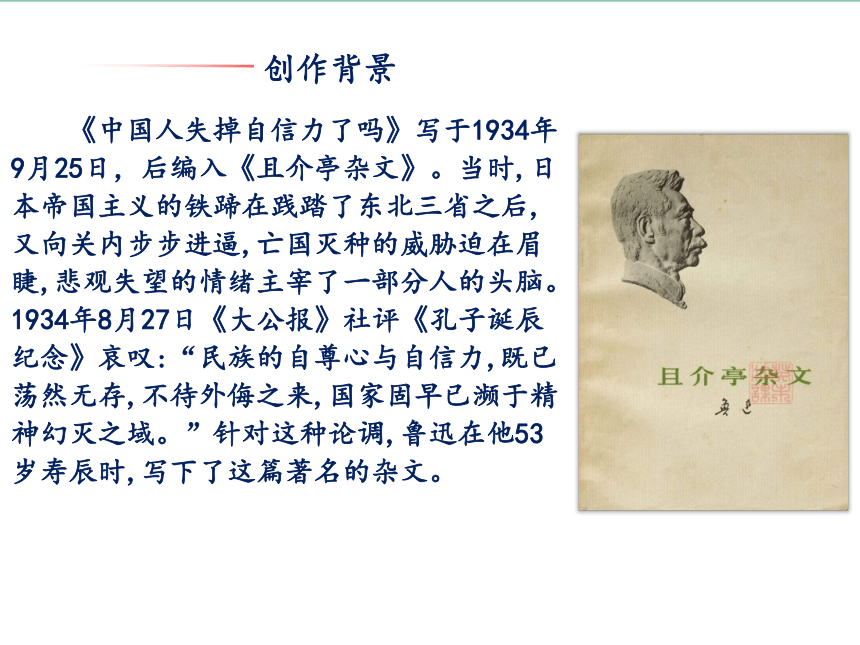

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,后编入《且介亭杂文》。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头脑。1934年8月27日《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:“民族的自尊心与自信力,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域。”针对这种论调,鲁迅在他53岁寿辰时,写下了这篇著名的杂文。

创作背景

比较

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了

中国人没有失掉自信力

我们有并没有失掉自信力的中国人在

第一题目暗含了作者反驳的论点,为自己的反驳竖立了靶子。

第二题目传达出了对认为自己失掉自信力的中国人的悲哀和愤怒的情感。

第三题目用反问的句式,引发了读者或者说中国人的思考,思考有没有失掉自信力这个论题。

第四题目也很巧妙地暗含了作者自己的观点。

快速阅读文章,并回答下列问题(观点用原文句子回答)

1、对方的错误观点是什么?依据是什么?

2、作者正面提出的观点是什么?有何论据?

对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”

因为以前信“地”信“物”信“国联”,而现在一味求神拜佛,怀古伤今

作者正面提出的观点是“中国有并不失掉自信力的中国人在”;

从古至今我们都有满怀自信的“中国脊梁”

3、敌方论据是否是真实的?这些论据可以看出他们什么样的思想特点?

两年以前

不久

现在

总自夸“地大物博”

只希望着国联

一味“求神拜佛”,怀古伤今了

妄自尊大

崇洋媚外

自欺欺人

4、“驳论证”:不是失掉自信力,那么失掉是什么呢?

两年以前

不久

现在

总自夸“地大物博”

只希望着国联

一味“求神拜佛”,怀古伤今了

失掉的是“他信力”

发展的是“自欺力”

5、“他信力”是作者仿照“自信力”新造的词,有怎样的表达效果?

运用了仿拟的修辞手法,从“自信力”仿造“他信力”,既指出中国人其实是“相信他人他物之力”,并不相信自己。又通过一字之差的对比,使本文妙趣横生,富有辛辣讽刺的意味。

6、(6-8段)作者的反驳过程:这部分属于什么反驳方式?(直接反驳或间接反驳)

间接反驳(即正面立论,正面提出自己的观点)。

7、文中“中国的脊梁”指哪几类人?(用原文句子回答)

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如祖冲之、李时珍等人

指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人

指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿等人

指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同等人

“埋头苦干的人”

“拼命硬干的人”

“为民请命的人”

“舍身求法的人”

这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

8、文章最后一句说“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”这句话与上文中的哪句话相呼应?怎样理解这句话的含义?

①这句话与文章开头“公开的文字”相呼应;

②要判断中国人有没有失掉自信力,不要去相信反动派及其御用文人的文章,要自己去观察,以辨是非。

(一)论敌的论点论据

论据

论点

两年前:

不 久:

现 在:

夸“地大物博”

望国联

求神佛

中国人失掉自信力了

(二)反驳

直接反驳

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

间接反驳

论点

有并不失掉自信力的中国人在

论据

古

今

埋头苦干的人

有确信, 不自欺

拼命硬干的人

为民请命的人

前仆后继的战斗

舍身求法的人

文章结构内容

(三)结论:

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

脊 梁

所有的

中国人

以偏 概全

小部分

中国人

作者是抓住了对方逻辑上的哪个问题加以批驳?

说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是污蔑。

中国人失掉自信力了吗

《且介亭杂文》“且介”分别是租界二字的一半,即“租界”的意思。这些杂文创作于“半租界的亭子间”,表达了对半封建半殖民地的旧中国的无比愤懑之情。

《且介亭杂文》

不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

杂文

特点:

1、篇幅短小,取材广泛。

2、敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强。

(像匕首、投枪,能和读者一同杀出一条血路)

3、冷嘲热讽、幽默风趣。

4、说理生动、议论生动。

议论文

立论文

驳论文

1.定义:

以议论为主要表达方式,通过摆事实,讲道理,直接表达自己的观点和主张的文章体裁。

2.要求:

①要对论述的问题有正确的看法

②用充足有说服力的论据

③要言之有理,合乎逻辑

1.定义:

论辩时针对对方的观点加以批驳,在批驳的同时阐述己方的观点

2.方式:

①提出论点②证明论点③总结论点

3.驳论文的破立结合:首先指出对方错误的实质,再批驳已指出的错误论点,并在批驳的同时或之后针锋相对地提出自己的正确观点加以论证。

立论:提出论点——用论据进行论证——得出结论

驳论:摆出错误论点、论据和论证——批驳错误论点、论据和论证——提出自己的正确论点

说理过程

直接批驳:驳论点、驳论据、驳论证

间接批驳:正面立论(摆出自己的观点)

驳论论证方式

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,后编入《且介亭杂文》。当时,日本帝国主义的铁蹄在践踏了东北三省之后,又向关内步步进逼,亡国灭种的威胁迫在眉睫,悲观失望的情绪主宰了一部分人的头脑。1934年8月27日《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:“民族的自尊心与自信力,既已荡然无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域。”针对这种论调,鲁迅在他53岁寿辰时,写下了这篇著名的杂文。

创作背景

比较

中国人失掉自信力了吗

中国人失掉自信力了

中国人没有失掉自信力

我们有并没有失掉自信力的中国人在

第一题目暗含了作者反驳的论点,为自己的反驳竖立了靶子。

第二题目传达出了对认为自己失掉自信力的中国人的悲哀和愤怒的情感。

第三题目用反问的句式,引发了读者或者说中国人的思考,思考有没有失掉自信力这个论题。

第四题目也很巧妙地暗含了作者自己的观点。

快速阅读文章,并回答下列问题(观点用原文句子回答)

1、对方的错误观点是什么?依据是什么?

2、作者正面提出的观点是什么?有何论据?

对方的错误观点是“中国人失掉自信力了”

因为以前信“地”信“物”信“国联”,而现在一味求神拜佛,怀古伤今

作者正面提出的观点是“中国有并不失掉自信力的中国人在”;

从古至今我们都有满怀自信的“中国脊梁”

3、敌方论据是否是真实的?这些论据可以看出他们什么样的思想特点?

两年以前

不久

现在

总自夸“地大物博”

只希望着国联

一味“求神拜佛”,怀古伤今了

妄自尊大

崇洋媚外

自欺欺人

4、“驳论证”:不是失掉自信力,那么失掉是什么呢?

两年以前

不久

现在

总自夸“地大物博”

只希望着国联

一味“求神拜佛”,怀古伤今了

失掉的是“他信力”

发展的是“自欺力”

5、“他信力”是作者仿照“自信力”新造的词,有怎样的表达效果?

运用了仿拟的修辞手法,从“自信力”仿造“他信力”,既指出中国人其实是“相信他人他物之力”,并不相信自己。又通过一字之差的对比,使本文妙趣横生,富有辛辣讽刺的意味。

6、(6-8段)作者的反驳过程:这部分属于什么反驳方式?(直接反驳或间接反驳)

间接反驳(即正面立论,正面提出自己的观点)。

7、文中“中国的脊梁”指哪几类人?(用原文句子回答)

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如祖冲之、李时珍等人

指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人

指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿等人

指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同等人

“埋头苦干的人”

“拼命硬干的人”

“为民请命的人”

“舍身求法的人”

这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

8、文章最后一句说“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”这句话与上文中的哪句话相呼应?怎样理解这句话的含义?

①这句话与文章开头“公开的文字”相呼应;

②要判断中国人有没有失掉自信力,不要去相信反动派及其御用文人的文章,要自己去观察,以辨是非。

(一)论敌的论点论据

论据

论点

两年前:

不 久:

现 在:

夸“地大物博”

望国联

求神佛

中国人失掉自信力了

(二)反驳

直接反驳

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

间接反驳

论点

有并不失掉自信力的中国人在

论据

古

今

埋头苦干的人

有确信, 不自欺

拼命硬干的人

为民请命的人

前仆后继的战斗

舍身求法的人

文章结构内容

(三)结论:

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

脊 梁

所有的

中国人

以偏 概全

小部分

中国人

作者是抓住了对方逻辑上的哪个问题加以批驳?

说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是污蔑。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)