古诗词诵读《无衣》课件(共38张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《无衣》课件(共38张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

无 衣

《诗经 ·秦风》

同 治 辛 未 重 柔

詩經

陳 璞 题

《诗经》

金求反策察反图 查反差值工查金

螺求桑好圆

容

周

花 名

左右流之纷笼淑女

風 名

之

圆径

一 之 1

南

《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西 周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇,又称 《诗三百》。先秦称为《诗》,西汉时被尊为儒 家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》是我国现实主义诗歌的源流。

《诗经》共有“风”“雅”“颂”三个部分。其中“风”包括

“十五国风”,“风”的意思是土风、风谣。“风”包括了十五个地 方的民歌,叫“十五国风”,有160篇,是《诗经》中的核心内容。 “雅”是正声雅乐,分“大雅”“小雅”,有诗105篇。 “颂”是 祭祀乐歌,分“周颂”“鲁颂”“商颂”,有诗40篇。是“五经” 之一。诗经距今已有2500年的历史。

《无衣》是一首赋体诗,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直

接表现战士们共同对敌、奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地揭示 战士们崇高的内心世界。表现了奴隶社会时期人民保家卫国、团结对 敌、英勇献身的思想感情。

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑 暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申 侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半 沦落,于是平王举室东迁。这时勇武善战的秦地人 民,眼看沦陷的国土,遭到敌人的蹂躏,便纷纷响 应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战, 一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历 史背景下所产生的,是秦国人民慷慨从军、抗击西 戎入侵的军中歌谣。

写作背景

詩

成 思 得 不 之 求 教

收常常在某行

女收究0别之河相趋

胍单

O 基工O

面 8 73

票露凹

室文啼眼

题 璞 陳

之 一 而 同

国

之

卷

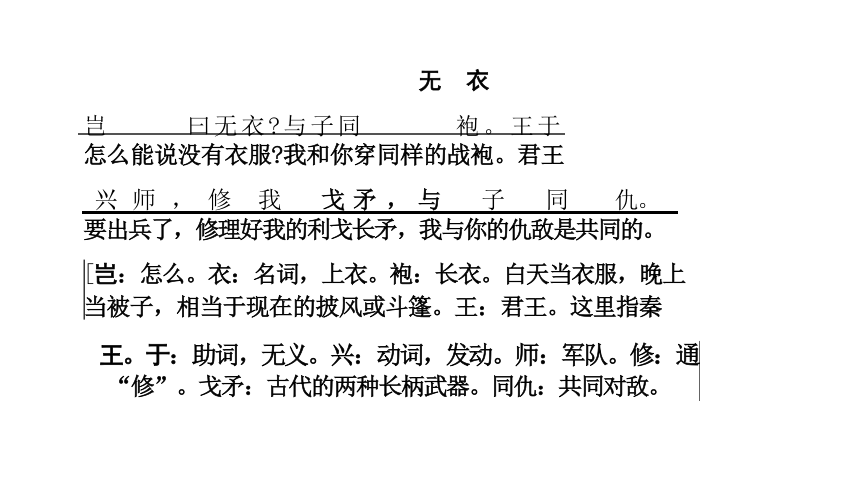

[岂:怎么。衣:名词,上衣。袍:长衣。白天当衣服,晚上 当被子,相当于现在的披风或斗篷。王:君王。这里指秦

王。于:助词,无义。兴:动词,发动。师:军队。修:通 “修”。戈矛:古代的两种长柄武器。同仇:共同对敌。

怎么能说没有衣服 我和你穿同样的战袍。君王

兴 师 , 修 我 戈 矛 , 与 子 同 仇。

无 衣

岂 曰无衣 与子同 袍。王于

要出兵了,修理好我的利戈长矛,我与你的仇敌是共同的。

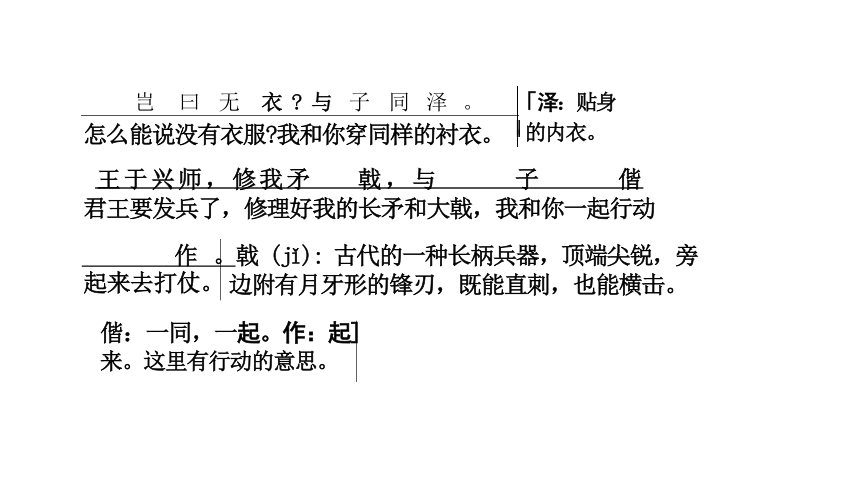

作 。戟 (jǐ): 古代的一种长柄兵器,顶端尖锐,旁 起来去打仗。 边附有月牙形的锋刃,既能直刺,也能横击。

偕:一同,一起。作:起]

来。这里有行动的意思。

君王要发兵了,修理好我的长矛和大戟,我和你一起行动

王于兴师,修我矛 戟,与 子 偕

怎么能说没有衣服 我和你穿同样的衬衣。

岂 曰 无 衣 与 子 同 泽 。

「泽:贴身

的内衣。

怎么能说没有衣服 我和你穿同样的下衣。君王要发

兴师,修 我 甲 兵,与子偕行。

裳 (cháng): 下衣。甲:甲胄,即铠甲。

[兵:兵器。偕行:同行。指一同奔赴战场。

兵了,修理好我的铠甲和武器,我与你一起上战场。

岂曰无 衣 与子 同裳。王 于

诗词理解

阅读《无衣》一诗,回答下面的问题。

1. 诗歌三章中不同的内容有哪些 表现了战士们怎样的情感

每章第一、二句,分别写与子“同

袍”“同泽”“同裳”,表现战士们克服困难、 团结互助的情感。每章第三、四句,先后写

“修我戈矛”“修我矛戟”“修我甲兵”,表 现战士齐心备战的情景。每章最后一句,写

“同仇”“偕作”“偕行”,表现了战士们的 爱国情感和大无畏精神。

2.诗歌每一章在“修”之后都用了一个“我”字,在“与子”

之前又省去了两个“我”字,请体味一下“我”的妙处,并说一下 “我”的形象。

“我”是主人公,也是主要人物形象。

“我”是保卫家园的爱国者形象。每章首

句均用反问句开头,更突出主人公的爱国

精神。开头反问,后以“我”的行为(“同” 和“修”)书写正义参军和爱国之情,英雄 之举跃然纸上。

《 诗 经 》 拓 展

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期, 子无良媒。将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮, 体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮, 犹可说也。女之耽兮,不可说也!

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽, 士贰其行。士也罔极,二三其德。

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知, 喹其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏,信誓旦旦, 不思其反。反是不思,亦已焉哉!

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝 将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝 将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直。

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝 将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号

最美诗词

无 衣

《诗经 ·秦风》①

岂曰无衣 与子同袍②。王于兴师③,修我戈矛④,与 子同仇⑤!

岂曰无衣 与子同泽⑥。王于兴师,修我矛戟,与子 偕作⑦。

岂曰无衣 与子同裳⑧。王于兴师,修我甲兵⑨,与 子偕行⑩。

诗歌原文

王于兴师,修我戈矛。

《无衣》

③王:指周天子。一说指秦君。于:语助词。兴师:起兵。

④修:整治。

⑤同仇:共同对付敌人。

⑥泽:通“禪”,贴身内衣,如今之汗衫。

⑦偕作:一起行动。

⑧裳:下衣,此指战裙。 也曰无衣 与子同袍。

⑨甲兵:铠甲与兵器。 与子同仇

⑩行:往。

①秦风:《诗经》十五国风之一,今存十篇。

②袍:长袍,即今之斗篷。

词句注释

谁说我们没衣穿 与你同穿那长袍。君王发兵去交战,修整我

那戈与矛,杀敌与你同目标。

谁说我们没衣穿 与你同穿那内衣。君王发兵去交战,修整我 那矛与戟,出发与你在一起。

谁说我们没衣穿 与你同穿那战裙。君王发兵去交战,修整甲 胄与刀兵,杀敌与你共前进。

白话原文

《秦风 ·无衣》是秦地的军中战歌。由于作品的创作年代久远,文字

叙述简略,故而后代对于它的时代背景、写作旨意产生种种推测。大致 说来,主要有三种意见:第一,认为《秦风 ·无衣》是讽刺秦君穷兵黩武、 崇尚军力的作品,如《毛诗序》说:“《无衣》,刺用兵也,秦人刺其 君好攻战,亟用兵而不与民同欲焉。”第二,认为《秦风 ·无衣》乃是秦 哀公应楚臣申包胥之请,出兵救楚抗吴而作,是哀公征召秦民从军,士 卒相约之歌;第三,认为《秦风 ·无衣》是秦人攻逐犬戎时,兵士间团结 友爱、同仇敌忾、偕作并行、准备抵御外侮的歌声。

创作背景

陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。此诗

似在这一背景下产生。

据今人考证,秦襄公七年(周幽王十一年,公元前771年),

周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦

创作背景

这首诗按其内容当是一首战歌。全诗充满了激昂慷慨、豪迈

乐观及热情互助的精神,表现出同仇敌忾、舍生忘死、英勇抗敌、 保卫家园的勇气,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神 的反映。

整体赏析

当时的秦国位于今甘肃东部及陕西一带。那里木深土厚,民性厚重

质直。班固在《汉书 ·赵充国辛庆忌传赞》中说秦地“民俗修习战备,

高上勇力,鞍马骑射。故秦诗曰: '王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

其风声气俗自古而然,今之歌谣慷慨风流犹存焉。”朱熹《诗集传》也 说:“秦人之俗,大抵尚气概,先勇力,忘生轻死,故其见于诗如此。” 这首诗意气风发,豪情满怀,确实反映了秦地人民的尚武精神。在大敌

当前、兵临城下之际,他们以大局为重,与周王室保持一致,一听“王 于兴师”,他们就—呼百诺,紧跟出发,团结友爱,协同作战,表现出 崇高无私的品质和英雄气概。

整体赏析

由于此诗旨在歌颂,也就是说以“美”为主,所以对秦军来说有

巨大的鼓舞力量。据《左传》记载,鲁定公四年(公元前506年),吴 国军队攻陷楚国的首府郢都,楚臣申包胥到秦国求援,“立依于庭墙 而哭,日夜不绝声,勺饮不入口,七日,秦哀公为之赋《无衣》,九 顿首而坐,秦师乃出”。于是一举击退了吴兵。可以想像,在秦王誓 师的时候,此诗犹如一首誓词;对士兵们来说,则又似一首动员令。

整体赏析

如前所述,秦人尚武好勇,反映在这首诗中则以气概胜。诵读此诗,

不禁为诗中火一般燃烧的激情所感染,那种慷慨激昂的英雄主义气概令 人心驰神往。之所以造成这样的艺术效果,第一是每章开头都采用了问 答式的句法。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的 愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声 响应:“与子同袍!” “与子同泽!” “与子同裳!”第二是语言富有 强烈的动作性:“修我戈矛!” “修我矛戟!” “修我甲兵!”使人想 像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌, 可以舞,堪称激动人心的活剧。

整体赏析

诗共三章,采用了重叠复沓的形式。每一章句数、字数相等,但

结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展 的。如首章结句“与子同仇”,是情绪方面的,说的是他们有共同的 敌人。二章结句“与子偕作”,“作”是“起”的意思,这才是行动 的开始。三章结句“与子偕行”,“行”即“往”,表明诗中的战士 们将奔赴前线共同杀敌了。

整体赏析

这种重叠复沓的形式固然受到乐曲的限制,但与舞蹈的节奏起

落与回环往复也是紧密结合的,而构成诗中主旋律的则是一股战斗 的激情,激情的起伏跌宕自然形成乐曲的节奏与舞蹈动作,正所谓 “长言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故不知手之舞之足之蹈之 也”(《礼记 · 乐记》)。

整体赏析

宋代朱熹《诗集传》:“赋也。秦俗强悍,乐于战斗。故其人平居

而相谓曰:岂以子之无衣,而与子同袍乎 盖以王于兴师,则将修我 戈矛,而与子同仇也。其欢爱之心足以相死如此。苏氏曰:秦本周地, 故其民犹思周之盛时,而称先王焉。或曰:兴也。取‘与子同′三字 为义。后章放此。”

清末吴阅生《诗义会通》:“英壮迈往,非唐人出塞诸诗所及。”

清末陈继揆《读诗臆补》:“开口便有吞吐六国之气,其笔锋凌厉, 亦正如岳将军直捣黄龙。”

名家点评

《秦风 ·无衣》主旋律激昂奋发,诗中的战士们参战有明显的目

的,在行动上高度自觉,对战争前途充满坚定乐观的信念。这对后 世诗歌创作产生了明显的影响,如屈原的《楚辞 ·九歌 · 国殇》、鲍 照的《代出自蓟北门行》、王褒的《关山篇》、吴均的《战城南》 都不同程度地表现出战士们的英雄气概和献身精神,唐代王昌龄和 岑参的边塞诗也具有这样的主调。

后世影响

1.诗歌开头运用了何种修辞方法 有何作用

【答案】设问。表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概, 能激发人们的爱国热情。

文本探究

2.“王于兴师”在文中有何作用 它与“问答”有无逻辑事理

关系 文章把它置后有何作用

【答案】交代事件发生的直接原因,逻辑上有前后关系,文章 把它置后补充交代,先“议”后“叙”,目的有二:(1)避免平铺 直叙,增强文势;(2)激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神。

文本探究

3.“岂曰无衣”改为“我有衣兮”好不好 为什么

【答案】不好。“岂曰无衣”似自责,似反问,洋溢着不 可遏制的愤怒与愤慨。而且反映了时局的危急,修改后只剩下 “关心”一层意思。

文本探究

4.全诗结构形式上有何特点 为什么这么写

【答案】重章叠句,反复咏唱,一唱三叹。作用有二:(1)渲 染战斗的紧张气氛;(2)强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英 勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神。这是《诗经》写作上的重要 特色。

文本探究

谢谢大家

无 衣

《诗经 ·秦风》

同 治 辛 未 重 柔

詩經

陳 璞 题

《诗经》

金求反策察反图 查反差值工查金

螺求桑好圆

容

周

花 名

左右流之纷笼淑女

風 名

之

圆径

一 之 1

南

《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西 周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇,又称 《诗三百》。先秦称为《诗》,西汉时被尊为儒 家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》是我国现实主义诗歌的源流。

《诗经》共有“风”“雅”“颂”三个部分。其中“风”包括

“十五国风”,“风”的意思是土风、风谣。“风”包括了十五个地 方的民歌,叫“十五国风”,有160篇,是《诗经》中的核心内容。 “雅”是正声雅乐,分“大雅”“小雅”,有诗105篇。 “颂”是 祭祀乐歌,分“周颂”“鲁颂”“商颂”,有诗40篇。是“五经” 之一。诗经距今已有2500年的历史。

《无衣》是一首赋体诗,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中直

接表现战士们共同对敌、奔赴战场的高昂情绪,一层更进一层地揭示 战士们崇高的内心世界。表现了奴隶社会时期人民保家卫国、团结对 敌、英勇献身的思想感情。

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑 暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申 侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半 沦落,于是平王举室东迁。这时勇武善战的秦地人 民,眼看沦陷的国土,遭到敌人的蹂躏,便纷纷响 应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战, 一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便是在此历 史背景下所产生的,是秦国人民慷慨从军、抗击西 戎入侵的军中歌谣。

写作背景

詩

成 思 得 不 之 求 教

收常常在某行

女收究0别之河相趋

胍单

O 基工O

面 8 73

票露凹

室文啼眼

题 璞 陳

之 一 而 同

国

之

卷

[岂:怎么。衣:名词,上衣。袍:长衣。白天当衣服,晚上 当被子,相当于现在的披风或斗篷。王:君王。这里指秦

王。于:助词,无义。兴:动词,发动。师:军队。修:通 “修”。戈矛:古代的两种长柄武器。同仇:共同对敌。

怎么能说没有衣服 我和你穿同样的战袍。君王

兴 师 , 修 我 戈 矛 , 与 子 同 仇。

无 衣

岂 曰无衣 与子同 袍。王于

要出兵了,修理好我的利戈长矛,我与你的仇敌是共同的。

作 。戟 (jǐ): 古代的一种长柄兵器,顶端尖锐,旁 起来去打仗。 边附有月牙形的锋刃,既能直刺,也能横击。

偕:一同,一起。作:起]

来。这里有行动的意思。

君王要发兵了,修理好我的长矛和大戟,我和你一起行动

王于兴师,修我矛 戟,与 子 偕

怎么能说没有衣服 我和你穿同样的衬衣。

岂 曰 无 衣 与 子 同 泽 。

「泽:贴身

的内衣。

怎么能说没有衣服 我和你穿同样的下衣。君王要发

兴师,修 我 甲 兵,与子偕行。

裳 (cháng): 下衣。甲:甲胄,即铠甲。

[兵:兵器。偕行:同行。指一同奔赴战场。

兵了,修理好我的铠甲和武器,我与你一起上战场。

岂曰无 衣 与子 同裳。王 于

诗词理解

阅读《无衣》一诗,回答下面的问题。

1. 诗歌三章中不同的内容有哪些 表现了战士们怎样的情感

每章第一、二句,分别写与子“同

袍”“同泽”“同裳”,表现战士们克服困难、 团结互助的情感。每章第三、四句,先后写

“修我戈矛”“修我矛戟”“修我甲兵”,表 现战士齐心备战的情景。每章最后一句,写

“同仇”“偕作”“偕行”,表现了战士们的 爱国情感和大无畏精神。

2.诗歌每一章在“修”之后都用了一个“我”字,在“与子”

之前又省去了两个“我”字,请体味一下“我”的妙处,并说一下 “我”的形象。

“我”是主人公,也是主要人物形象。

“我”是保卫家园的爱国者形象。每章首

句均用反问句开头,更突出主人公的爱国

精神。开头反问,后以“我”的行为(“同” 和“修”)书写正义参军和爱国之情,英雄 之举跃然纸上。

《 诗 经 》 拓 展

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期, 子无良媒。将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮, 体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮, 犹可说也。女之耽兮,不可说也!

桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽, 士贰其行。士也罔极,二三其德。

三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知, 喹其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏,信誓旦旦, 不思其反。反是不思,亦已焉哉!

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝 将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝 将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直。

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝 将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号

最美诗词

无 衣

《诗经 ·秦风》①

岂曰无衣 与子同袍②。王于兴师③,修我戈矛④,与 子同仇⑤!

岂曰无衣 与子同泽⑥。王于兴师,修我矛戟,与子 偕作⑦。

岂曰无衣 与子同裳⑧。王于兴师,修我甲兵⑨,与 子偕行⑩。

诗歌原文

王于兴师,修我戈矛。

《无衣》

③王:指周天子。一说指秦君。于:语助词。兴师:起兵。

④修:整治。

⑤同仇:共同对付敌人。

⑥泽:通“禪”,贴身内衣,如今之汗衫。

⑦偕作:一起行动。

⑧裳:下衣,此指战裙。 也曰无衣 与子同袍。

⑨甲兵:铠甲与兵器。 与子同仇

⑩行:往。

①秦风:《诗经》十五国风之一,今存十篇。

②袍:长袍,即今之斗篷。

词句注释

谁说我们没衣穿 与你同穿那长袍。君王发兵去交战,修整我

那戈与矛,杀敌与你同目标。

谁说我们没衣穿 与你同穿那内衣。君王发兵去交战,修整我 那矛与戟,出发与你在一起。

谁说我们没衣穿 与你同穿那战裙。君王发兵去交战,修整甲 胄与刀兵,杀敌与你共前进。

白话原文

《秦风 ·无衣》是秦地的军中战歌。由于作品的创作年代久远,文字

叙述简略,故而后代对于它的时代背景、写作旨意产生种种推测。大致 说来,主要有三种意见:第一,认为《秦风 ·无衣》是讽刺秦君穷兵黩武、 崇尚军力的作品,如《毛诗序》说:“《无衣》,刺用兵也,秦人刺其 君好攻战,亟用兵而不与民同欲焉。”第二,认为《秦风 ·无衣》乃是秦 哀公应楚臣申包胥之请,出兵救楚抗吴而作,是哀公征召秦民从军,士 卒相约之歌;第三,认为《秦风 ·无衣》是秦人攻逐犬戎时,兵士间团结 友爱、同仇敌忾、偕作并行、准备抵御外侮的歌声。

创作背景

陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。此诗

似在这一背景下产生。

据今人考证,秦襄公七年(周幽王十一年,公元前771年),

周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦

创作背景

这首诗按其内容当是一首战歌。全诗充满了激昂慷慨、豪迈

乐观及热情互助的精神,表现出同仇敌忾、舍生忘死、英勇抗敌、 保卫家园的勇气,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神 的反映。

整体赏析

当时的秦国位于今甘肃东部及陕西一带。那里木深土厚,民性厚重

质直。班固在《汉书 ·赵充国辛庆忌传赞》中说秦地“民俗修习战备,

高上勇力,鞍马骑射。故秦诗曰: '王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

其风声气俗自古而然,今之歌谣慷慨风流犹存焉。”朱熹《诗集传》也 说:“秦人之俗,大抵尚气概,先勇力,忘生轻死,故其见于诗如此。” 这首诗意气风发,豪情满怀,确实反映了秦地人民的尚武精神。在大敌

当前、兵临城下之际,他们以大局为重,与周王室保持一致,一听“王 于兴师”,他们就—呼百诺,紧跟出发,团结友爱,协同作战,表现出 崇高无私的品质和英雄气概。

整体赏析

由于此诗旨在歌颂,也就是说以“美”为主,所以对秦军来说有

巨大的鼓舞力量。据《左传》记载,鲁定公四年(公元前506年),吴 国军队攻陷楚国的首府郢都,楚臣申包胥到秦国求援,“立依于庭墙 而哭,日夜不绝声,勺饮不入口,七日,秦哀公为之赋《无衣》,九 顿首而坐,秦师乃出”。于是一举击退了吴兵。可以想像,在秦王誓 师的时候,此诗犹如一首誓词;对士兵们来说,则又似一首动员令。

整体赏析

如前所述,秦人尚武好勇,反映在这首诗中则以气概胜。诵读此诗,

不禁为诗中火一般燃烧的激情所感染,那种慷慨激昂的英雄主义气概令 人心驰神往。之所以造成这样的艺术效果,第一是每章开头都采用了问 答式的句法。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏止的 愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上一把火,于是无数战士同声 响应:“与子同袍!” “与子同泽!” “与子同裳!”第二是语言富有 强烈的动作性:“修我戈矛!” “修我矛戟!” “修我甲兵!”使人想 像到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。这样的诗句,可以歌, 可以舞,堪称激动人心的活剧。

整体赏析

诗共三章,采用了重叠复沓的形式。每一章句数、字数相等,但

结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展 的。如首章结句“与子同仇”,是情绪方面的,说的是他们有共同的 敌人。二章结句“与子偕作”,“作”是“起”的意思,这才是行动 的开始。三章结句“与子偕行”,“行”即“往”,表明诗中的战士 们将奔赴前线共同杀敌了。

整体赏析

这种重叠复沓的形式固然受到乐曲的限制,但与舞蹈的节奏起

落与回环往复也是紧密结合的,而构成诗中主旋律的则是一股战斗 的激情,激情的起伏跌宕自然形成乐曲的节奏与舞蹈动作,正所谓 “长言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故不知手之舞之足之蹈之 也”(《礼记 · 乐记》)。

整体赏析

宋代朱熹《诗集传》:“赋也。秦俗强悍,乐于战斗。故其人平居

而相谓曰:岂以子之无衣,而与子同袍乎 盖以王于兴师,则将修我 戈矛,而与子同仇也。其欢爱之心足以相死如此。苏氏曰:秦本周地, 故其民犹思周之盛时,而称先王焉。或曰:兴也。取‘与子同′三字 为义。后章放此。”

清末吴阅生《诗义会通》:“英壮迈往,非唐人出塞诸诗所及。”

清末陈继揆《读诗臆补》:“开口便有吞吐六国之气,其笔锋凌厉, 亦正如岳将军直捣黄龙。”

名家点评

《秦风 ·无衣》主旋律激昂奋发,诗中的战士们参战有明显的目

的,在行动上高度自觉,对战争前途充满坚定乐观的信念。这对后 世诗歌创作产生了明显的影响,如屈原的《楚辞 ·九歌 · 国殇》、鲍 照的《代出自蓟北门行》、王褒的《关山篇》、吴均的《战城南》 都不同程度地表现出战士们的英雄气概和献身精神,唐代王昌龄和 岑参的边塞诗也具有这样的主调。

后世影响

1.诗歌开头运用了何种修辞方法 有何作用

【答案】设问。表现了人民团结一致、共同对敌的英雄气概, 能激发人们的爱国热情。

文本探究

2.“王于兴师”在文中有何作用 它与“问答”有无逻辑事理

关系 文章把它置后有何作用

【答案】交代事件发生的直接原因,逻辑上有前后关系,文章 把它置后补充交代,先“议”后“叙”,目的有二:(1)避免平铺 直叙,增强文势;(2)激发爱国热情,突出为国而战的斗争精神。

文本探究

3.“岂曰无衣”改为“我有衣兮”好不好 为什么

【答案】不好。“岂曰无衣”似自责,似反问,洋溢着不 可遏制的愤怒与愤慨。而且反映了时局的危急,修改后只剩下 “关心”一层意思。

文本探究

4.全诗结构形式上有何特点 为什么这么写

【答案】重章叠句,反复咏唱,一唱三叹。作用有二:(1)渲 染战斗的紧张气氛;(2)强烈表现战士们同仇敌忾、为国征战、英 勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神。这是《诗经》写作上的重要 特色。

文本探究

谢谢大家