语文七年级上苏教版第5课《古代寓言二则》课件(52张)

文档属性

| 名称 | 语文七年级上苏教版第5课《古代寓言二则》课件(52张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 499.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。大山工作室短小的故事,表达深刻的道理(寓意)认识寓言 是一种文学体裁,用假托的故事或自然物的拟人手法说明某个道理,有教育意义。 揠苗助长

买椟还珠

守株待兔

自相矛盾

画蛇添足

邯郸学步叶公好龙

亡羊补牢

掩耳盗铃

杯弓蛇影

画龙点睛

滥竽充数大山工作室郑人买履《韩非子》认识作者 韩非子,即韩非。战国末期思想家、政治家。是当时思想家荀卿的学生。他继承和发展了荀子的法家思想,吸取了他的法家学说,成为法家的集大成者。他的著作后人称《韩非子》。 郑人买履

郑人有欲买履者,先自度其足,而置

之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃

曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市

罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”

曰:“宁信度,无自信也。”

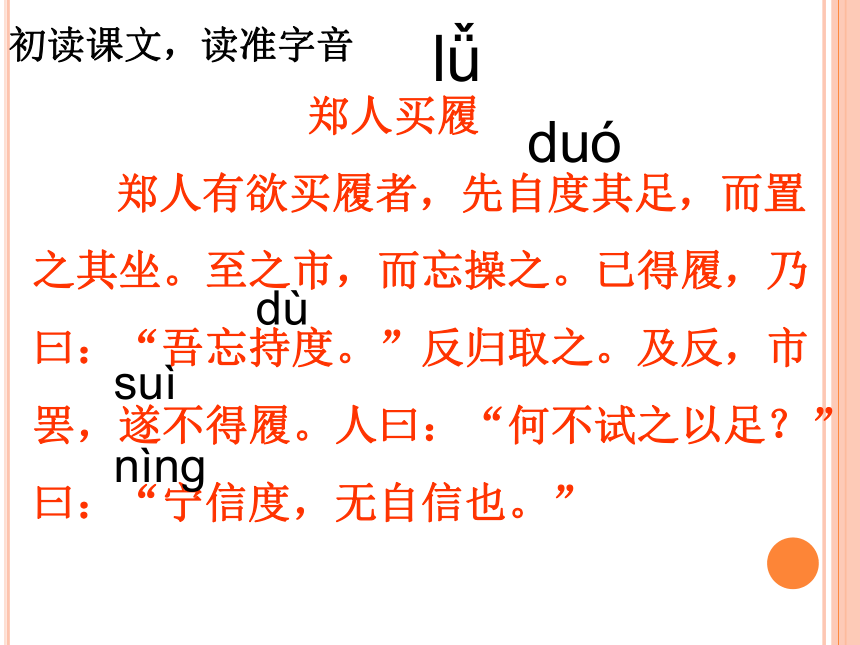

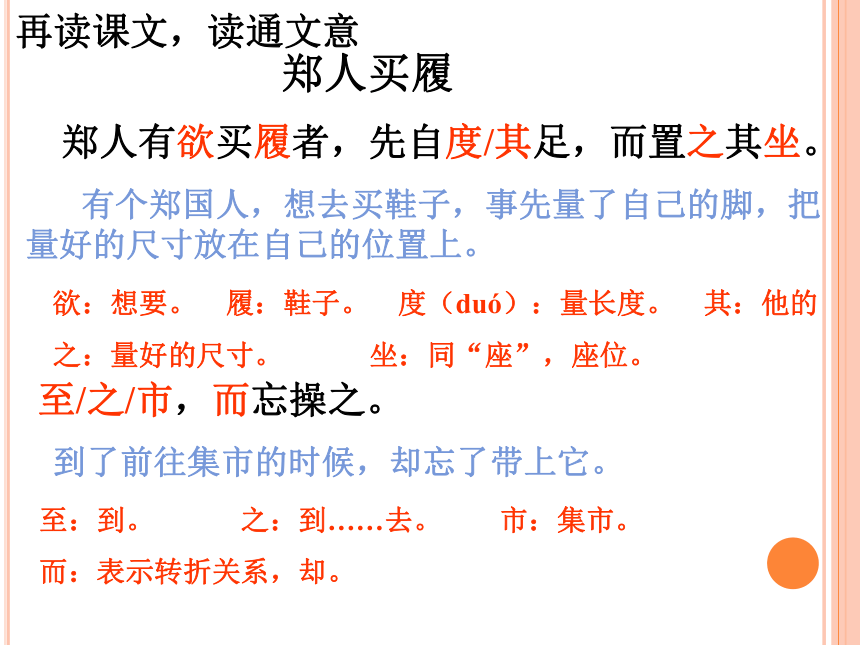

初读课文,读准字音lǚdù suì nìng duó 郑人买履 郑人有欲买履者,先自度/其足,而置之其坐。欲:想要。 履:鞋子。 度(duó):量长度。 其:他的

之:量好的尺寸。 坐:同“座”,座位。至/之/市,而忘操之。至:到。 之:到……去。 市:集市。

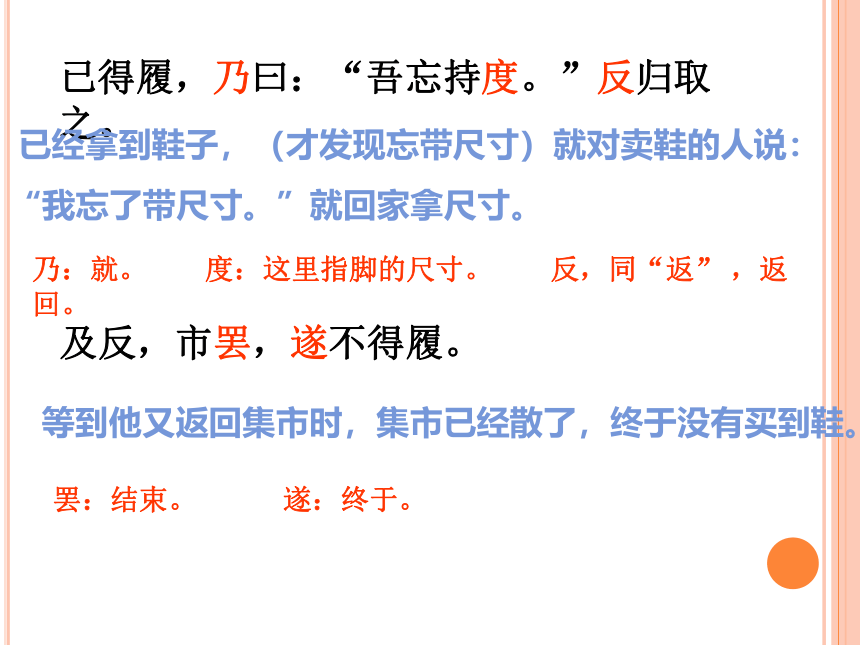

而:表示转折关系,却。再读课文,读通文意 有个郑国人,想去买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺寸放在自己的位置上。到了前往集市的时候,却忘了带上它。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。乃:就。 度:这里指脚的尺寸。 反,同“返” ,返回。及反,市罢,遂不得履。罢:结束。 遂:终于。 已经拿到鞋子,(才发现忘带尺寸)就对卖鞋的人说:

“我忘了带尺寸。”就回家拿尺寸。 等到他又返回集市时,集市已经散了,终于没有买到鞋。 人曰:“何不试之/以足?”之:鞋子 以:用曰:“宁信度,无自信也。”度:量好的尺码。自:自己。有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。”三读课文,读出韵味:

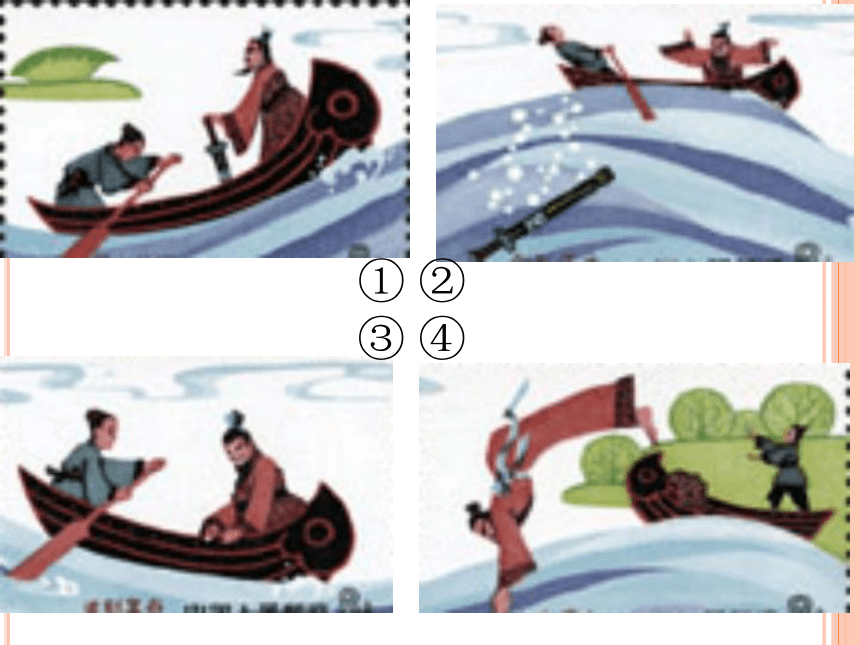

要读出郑人忘持度的懊恼之情和回答别人时的执迷不悟的神气,另外还要表现别人问话时的应表现出的疑惑之情。 人不能墨守成规,而要多动脑筋,灵活运用巧妙方法解决实际问题。通过这个故事,我们应该懂得:四读课文,读懂寓意郑人是一个怎样的人?固执、迂腐大山工作室刻舟求剑《吕氏春秋》① ②

③ ④作者及作品简介吕不韦(?--前235),战国末年政治家。原为大商人,后被任为相国,封文信侯。秦王赢政年幼即位,尊吕不韦为仲父。后因罪被免职,在迁往蜀郡途中自杀。

《吕氏春秋》也称《吕览》,吕不韦使其门客各著所闻,集论成书。 刻舟求剑

楚人有涉江者,其剑自舟中坠

于水。遽契其舟,曰:“是吾剑之

所从坠。”舟止,从其所契者入水

求之。舟已行矣,而剑不行。求

剑若此,不亦惑乎!

初读课文,读准字音shè qì huò jù 刻舟求剑楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟, 有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里,急忙在船边刻上记号,

楚人,楚国人。其,他的。遽,立刻,急忙。契,雕刻。其,那,那个,指示代词。曰:“是吾剑之所从坠。” 说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”

是,代词,这,这儿,指楚人所刻之处。所从坠,剑坠落之处。再读课文,读通文意舟止,从其所契者入水求之。 船停了,从他刻记号的地方下水找剑。

止,停止,船至江边而止。其,他。所契者,指船上刻记号之处。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 船已经前进了,但是剑不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?

惑,迷惑,糊涂。不亦……乎,是古人常用的一种固定句式,表示委婉的反问语气。世界上的事物,总是在不断地发展变化,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适合于这种变化的需要。通过这个故事,我们应该懂得:楚人在这样的情况下还能拿到剑吗?为什么?不能。不能随着情况的变化而改变观念和方法。 这两则寓言讽刺的都是那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的蠢人。坐,同“座”,座位。

这是一种古文通假现象。

如在战国末期,还没有表示“座位”这++个意思的“座”字,就借用同音字“坐”来代替,直至后来有了“座”字为止。这就叫通假(借)现象。其中,“坐”就叫做“座”的通假字,“座”为本字。文言知识积累认识通假反,同“返”,返回。

这是一种古文通假现象。

如在战国末期,还没有表示“返回”这个意思的“返”字,就借用同音字“反”来代替,直至后来有了“返”字为止。这就叫通假(借)现象。其中,“反”就叫做“返”的通假字,“返”为本字。

注意:通假字要读本字的音,解释为本字的意思。何不试之以足?

倒装句

调换位置 何不以足试之?

为什么不用脚试一试鞋的大小呢?

郑人有欲买履者--有欲买履之郑人

倒装是为了强调“郑人”,应译为“有个郑国人,想去买鞋子”,更具讽刺意味。特殊句式是吾剑之所从坠。

所从坠:

所(从)+动词=所字结构

……的……

所从+坠=坠落的地方

是:这 之:助词,无义,不译

这是我的剑坠落的地方

还有类似的结构吗?

所契者:刻的地方 《郑人买履》

郑人有1欲买2履3者,先自4度5其足,6而7置8之其9坐。10至11之12市,13而忘14操之。15已得履,16乃曰:“吾忘17持18度。”19反归取之。20及反,市21罢,22遂不得履。人23曰:“何不试24之25以足?”曰:“26宁信度,无27自信也。”1欲:想要

2履:鞋子

3者:…的人

4度(duó):量长度

5其:他的

6而:表承接

7置:放

8之:量好的尺寸

9:坐:同“座”,座位 10. 至:到 11.之:到……去

12.市:集市

13.而:表示转折关系,却

14.操:拿

15.已:已经

16. 乃:就

17. 持:拿

18.度:这里量好的尺码

19.反,同“返” ,返回20.及:等到

21.罢:结束

22.遂:终于

23.曰:说

24.之:鞋子

25.以:用

26.宁:宁可

27. 自信:相信自己译文:有个郑国人,想去买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺寸放在自己的座位上。到了前往集市的时候,却忘了带上它。已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺寸)就对买鞋子的人说:“我忘了带尺寸。”就返回家拿尺寸。等到他又返回市集时,集市已经散了,终于没有买到鞋。有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。”

! 《刻舟求剑 》

楚人有1涉江者,2其剑3自舟中4坠于水。5遽6契7其舟,曰:“8是吾剑9之10所从坠。”舟11止,从12其13所契者入水14求之。舟15已行16矣,17而剑不行。求剑18若19此,20不亦21惑乎!

1.涉:渡

2.其:他的

3.自:从

4.坠:掉

5.遽:立刻,急忙

6.契:雕刻

7.其:那,那个,指示代词

8.是:这

9.之:结构助词,不译

10.所从坠:剑坠落之处

11.止:停

12.其:他

13.所契者:指船上刻记号之处

14.求:找

15.已:已经

16.矣:了

17.而:表转折,但是

18.若:像

19.此:这样

20.不亦。。。乎:是古人常用的一种固定句式,表示委婉的反问语气

21.惑:迷惑,糊涂

译文:有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”船停了,从他刻记号的地方下水找剑。船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?文言文翻译技巧

一、录? “录”,就是把文言文句子中不必翻译的词抄录下来。文言文中不必翻译的词大体分两类:一类是特殊名词,如:人名、地名、官名、年号、日期等;一类是与现代汉语意思相同不必翻译的词,如:山、石、高、远等。

例句①:“元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田之害。”(《梦溪笔谈》)句中“元丰”是年号,“庆州”是地名,“子方虫”是害虫名,“秋田”与现代语意思相同,均不必翻译,抄录即可。?二、释? “释”,就是把需要翻译的词加以解释。这些词大致分两类:一类是与现代汉语意思相同但要翻译的古代汉语词,这一类词很多可以用“单音节变双音节”的方法解释;另一类是古今异义的词。

例句②:“今子欺之,是教子欺也。”(《曾子杀彘》)句中“欺”与现代汉语意思相同,但要翻译为“欺骗”;“今、是”属古今异义的词,要翻译为“现在、这”。要做到这一点,一方面要借助工具书和文中注释;另一方面得根据自己积累的古代汉语词汇进行解释。?

三、补? “补”,就是在翻译文言文省略句时,把原句中被省略的成分补充进去。在文言文中,省略句不少,主要是省略主语、宾语、谓语、介词,翻译时应把省略成分补充进去。例句③:“便舍船,从口入。初极狭,才通人。”(《桃花源记》)句中“便”前省略了主语“渔人”,“初”前省略了主语“洞口”。例句④:“温故而知新,可以为师矣。”(《论语》)句中“以”后省略了宾语“之(这点)

四、添? “添”,就是有些文言句子,不好说它省略掉什么成分,但按照现代汉语的习惯要添加一些词语,译句才连贯通顺。例句⑤:“南阳刘子骥,高尚士也。”(《桃花源记》)此句是判断句,在翻译时需在“高尚”前加“是”。例句⑤:“虽鸡狗不得安宁。”(《捕蛇者说》)此句应翻译为“(不要说人,)即使是鸡狗也不得安宁啊。”需要注意的是,增添的内容一定要必要,二要与语境吻合,否则就是画蛇添足了。五、删? “删”,就是删除原文有而翻译句可略的字眼。例句⑥:“通计一舟;为人五;为窗八;为弱篷,为楫,为壶,为手卷,为念珠各一。”(《核舟记》)

这句话中共有七个“为”字,翻译时只需要保留第一个即可,其余省略不翻译,这样反而显得简洁利落。文言句子中,还有些虚词也是不翻译的,也应该删除。例句⑦:“孔子云:何陋之有?”(《陋室铭》)句中“之”是帮助宾语前置的,不翻译。这种省略原文不翻译的情况虽不多,但也值得注意。

六、调? “调”,就是有一些文言句子古今语序不同,翻译时必须按照现代汉语的语法习惯,把其中某些成分的位置调整过来。文言文中比较常见的是定语后置、状语后置、谓语前置、介词宾语前置等,这样的文言句子在翻译时必须调整过来。例句⑧:“屠惧,投以骨。”(《狼》)句中“投以骨”是“以骨投”的倒装,翻译为“把骨丢(给它)”。中考文言文常用虚词意思用法归纳

之、其、者、而、则

乃、且、然、以、于

为、也、乎、夫、焉

宁、去重点文言虚词之

一、代词

1、人称代词,译作“他”、“她”、“他们”

2、指示代词,指代事物,译作“它”、“它们”或直译事物名称。

二、动词:去、到、往

三、助词:

1、结构助词,译作“的”

2、结构语气助词,放在主谓之间,取消句子独立性。

3、语气助词,凑足音节。

4、结构助词,提前宾语的标志。

四、介词:在

其

1、代词,代人、代事、代物,“他”“他们”“他们的”“那个”“其他”

2、语气词,表示测度,劝勉,有时加强反问。

3、副词:“难道”

者

一、代词

1、一般附着在动词、形容词、数量词或动宾词组的后面,相当于“......的”或“......的人(......的东西、......的事情、......的地方)。”

2、与“若”之类字组成某种词组,或单用,表示比拟,相当于“......的样子”、“......似的”。

3、放在主语之后,表示提顿或判断。

二、语气助词

拔苗助长

宋人有1悯其苗2之不3长而4揠之5者,芒芒6然7归,8谓其人9曰:“10今日11病12矣!13予助苗长矣。”其子14趋而往15视之,苗则槁矣。 天下之不助苗长者16寡矣。17以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。18非徒无益,而又害之。 〖注释〗芒――疲乏,芒芒然,很疲倦的样子。病――劳累。1悯:担心

2之:主谓间取消句子独立性,不译

3长:生长

4揠:拔

5者:。。。的人

6然:。。。的样子

7归:回去

8谓:告诉

9曰:说

10今日:今天

11病:劳累

12矣:了

13予:我

14趋:跑,疾走

15视:看

16寡:少

17以为:认为

18非徒:不仅 月怀一鸡

今有人1攘2其邻3之鸡者。4或告之曰:“5是6非7君子之8道。”曰:"请9损之,月攘一鸡,以待来年然后10已。“11如知其12非义,13斯14速已矣,何待来年? 注释:攘――窃取、偷盗。斯――那么就应该的意思。道――个人的举止言行。 1攘:偷盗

2其:他

3之:的

4或:有人

5是:这

6非:不是

7君子:品德高尚的人

8道:行为

9损:减少10已:停止

11如:如果

12非义:不符合正当的事理

13斯:那么就应该

14速:迅速

买椟还珠

守株待兔

自相矛盾

画蛇添足

邯郸学步叶公好龙

亡羊补牢

掩耳盗铃

杯弓蛇影

画龙点睛

滥竽充数大山工作室郑人买履《韩非子》认识作者 韩非子,即韩非。战国末期思想家、政治家。是当时思想家荀卿的学生。他继承和发展了荀子的法家思想,吸取了他的法家学说,成为法家的集大成者。他的著作后人称《韩非子》。 郑人买履

郑人有欲买履者,先自度其足,而置

之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃

曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市

罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”

曰:“宁信度,无自信也。”

初读课文,读准字音lǚdù suì nìng duó 郑人买履 郑人有欲买履者,先自度/其足,而置之其坐。欲:想要。 履:鞋子。 度(duó):量长度。 其:他的

之:量好的尺寸。 坐:同“座”,座位。至/之/市,而忘操之。至:到。 之:到……去。 市:集市。

而:表示转折关系,却。再读课文,读通文意 有个郑国人,想去买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺寸放在自己的位置上。到了前往集市的时候,却忘了带上它。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。乃:就。 度:这里指脚的尺寸。 反,同“返” ,返回。及反,市罢,遂不得履。罢:结束。 遂:终于。 已经拿到鞋子,(才发现忘带尺寸)就对卖鞋的人说:

“我忘了带尺寸。”就回家拿尺寸。 等到他又返回集市时,集市已经散了,终于没有买到鞋。 人曰:“何不试之/以足?”之:鞋子 以:用曰:“宁信度,无自信也。”度:量好的尺码。自:自己。有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。”三读课文,读出韵味:

要读出郑人忘持度的懊恼之情和回答别人时的执迷不悟的神气,另外还要表现别人问话时的应表现出的疑惑之情。 人不能墨守成规,而要多动脑筋,灵活运用巧妙方法解决实际问题。通过这个故事,我们应该懂得:四读课文,读懂寓意郑人是一个怎样的人?固执、迂腐大山工作室刻舟求剑《吕氏春秋》① ②

③ ④作者及作品简介吕不韦(?--前235),战国末年政治家。原为大商人,后被任为相国,封文信侯。秦王赢政年幼即位,尊吕不韦为仲父。后因罪被免职,在迁往蜀郡途中自杀。

《吕氏春秋》也称《吕览》,吕不韦使其门客各著所闻,集论成书。 刻舟求剑

楚人有涉江者,其剑自舟中坠

于水。遽契其舟,曰:“是吾剑之

所从坠。”舟止,从其所契者入水

求之。舟已行矣,而剑不行。求

剑若此,不亦惑乎!

初读课文,读准字音shè qì huò jù 刻舟求剑楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟, 有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里,急忙在船边刻上记号,

楚人,楚国人。其,他的。遽,立刻,急忙。契,雕刻。其,那,那个,指示代词。曰:“是吾剑之所从坠。” 说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”

是,代词,这,这儿,指楚人所刻之处。所从坠,剑坠落之处。再读课文,读通文意舟止,从其所契者入水求之。 船停了,从他刻记号的地方下水找剑。

止,停止,船至江边而止。其,他。所契者,指船上刻记号之处。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 船已经前进了,但是剑不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?

惑,迷惑,糊涂。不亦……乎,是古人常用的一种固定句式,表示委婉的反问语气。世界上的事物,总是在不断地发展变化,人们想问题、办事情,都应当考虑到这种变化,适合于这种变化的需要。通过这个故事,我们应该懂得:楚人在这样的情况下还能拿到剑吗?为什么?不能。不能随着情况的变化而改变观念和方法。 这两则寓言讽刺的都是那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的蠢人。坐,同“座”,座位。

这是一种古文通假现象。

如在战国末期,还没有表示“座位”这++个意思的“座”字,就借用同音字“坐”来代替,直至后来有了“座”字为止。这就叫通假(借)现象。其中,“坐”就叫做“座”的通假字,“座”为本字。文言知识积累认识通假反,同“返”,返回。

这是一种古文通假现象。

如在战国末期,还没有表示“返回”这个意思的“返”字,就借用同音字“反”来代替,直至后来有了“返”字为止。这就叫通假(借)现象。其中,“反”就叫做“返”的通假字,“返”为本字。

注意:通假字要读本字的音,解释为本字的意思。何不试之以足?

倒装句

调换位置 何不以足试之?

为什么不用脚试一试鞋的大小呢?

郑人有欲买履者--有欲买履之郑人

倒装是为了强调“郑人”,应译为“有个郑国人,想去买鞋子”,更具讽刺意味。特殊句式是吾剑之所从坠。

所从坠:

所(从)+动词=所字结构

……的……

所从+坠=坠落的地方

是:这 之:助词,无义,不译

这是我的剑坠落的地方

还有类似的结构吗?

所契者:刻的地方 《郑人买履》

郑人有1欲买2履3者,先自4度5其足,6而7置8之其9坐。10至11之12市,13而忘14操之。15已得履,16乃曰:“吾忘17持18度。”19反归取之。20及反,市21罢,22遂不得履。人23曰:“何不试24之25以足?”曰:“26宁信度,无27自信也。”1欲:想要

2履:鞋子

3者:…的人

4度(duó):量长度

5其:他的

6而:表承接

7置:放

8之:量好的尺寸

9:坐:同“座”,座位 10. 至:到 11.之:到……去

12.市:集市

13.而:表示转折关系,却

14.操:拿

15.已:已经

16. 乃:就

17. 持:拿

18.度:这里量好的尺码

19.反,同“返” ,返回20.及:等到

21.罢:结束

22.遂:终于

23.曰:说

24.之:鞋子

25.以:用

26.宁:宁可

27. 自信:相信自己译文:有个郑国人,想去买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺寸放在自己的座位上。到了前往集市的时候,却忘了带上它。已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺寸)就对买鞋子的人说:“我忘了带尺寸。”就返回家拿尺寸。等到他又返回市集时,集市已经散了,终于没有买到鞋。有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。”

! 《刻舟求剑 》

楚人有1涉江者,2其剑3自舟中4坠于水。5遽6契7其舟,曰:“8是吾剑9之10所从坠。”舟11止,从12其13所契者入水14求之。舟15已行16矣,17而剑不行。求剑18若19此,20不亦21惑乎!

1.涉:渡

2.其:他的

3.自:从

4.坠:掉

5.遽:立刻,急忙

6.契:雕刻

7.其:那,那个,指示代词

8.是:这

9.之:结构助词,不译

10.所从坠:剑坠落之处

11.止:停

12.其:他

13.所契者:指船上刻记号之处

14.求:找

15.已:已经

16.矣:了

17.而:表转折,但是

18.若:像

19.此:这样

20.不亦。。。乎:是古人常用的一种固定句式,表示委婉的反问语气

21.惑:迷惑,糊涂

译文:有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。”船停了,从他刻记号的地方下水找剑。船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?文言文翻译技巧

一、录? “录”,就是把文言文句子中不必翻译的词抄录下来。文言文中不必翻译的词大体分两类:一类是特殊名词,如:人名、地名、官名、年号、日期等;一类是与现代汉语意思相同不必翻译的词,如:山、石、高、远等。

例句①:“元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田之害。”(《梦溪笔谈》)句中“元丰”是年号,“庆州”是地名,“子方虫”是害虫名,“秋田”与现代语意思相同,均不必翻译,抄录即可。?二、释? “释”,就是把需要翻译的词加以解释。这些词大致分两类:一类是与现代汉语意思相同但要翻译的古代汉语词,这一类词很多可以用“单音节变双音节”的方法解释;另一类是古今异义的词。

例句②:“今子欺之,是教子欺也。”(《曾子杀彘》)句中“欺”与现代汉语意思相同,但要翻译为“欺骗”;“今、是”属古今异义的词,要翻译为“现在、这”。要做到这一点,一方面要借助工具书和文中注释;另一方面得根据自己积累的古代汉语词汇进行解释。?

三、补? “补”,就是在翻译文言文省略句时,把原句中被省略的成分补充进去。在文言文中,省略句不少,主要是省略主语、宾语、谓语、介词,翻译时应把省略成分补充进去。例句③:“便舍船,从口入。初极狭,才通人。”(《桃花源记》)句中“便”前省略了主语“渔人”,“初”前省略了主语“洞口”。例句④:“温故而知新,可以为师矣。”(《论语》)句中“以”后省略了宾语“之(这点)

四、添? “添”,就是有些文言句子,不好说它省略掉什么成分,但按照现代汉语的习惯要添加一些词语,译句才连贯通顺。例句⑤:“南阳刘子骥,高尚士也。”(《桃花源记》)此句是判断句,在翻译时需在“高尚”前加“是”。例句⑤:“虽鸡狗不得安宁。”(《捕蛇者说》)此句应翻译为“(不要说人,)即使是鸡狗也不得安宁啊。”需要注意的是,增添的内容一定要必要,二要与语境吻合,否则就是画蛇添足了。五、删? “删”,就是删除原文有而翻译句可略的字眼。例句⑥:“通计一舟;为人五;为窗八;为弱篷,为楫,为壶,为手卷,为念珠各一。”(《核舟记》)

这句话中共有七个“为”字,翻译时只需要保留第一个即可,其余省略不翻译,这样反而显得简洁利落。文言句子中,还有些虚词也是不翻译的,也应该删除。例句⑦:“孔子云:何陋之有?”(《陋室铭》)句中“之”是帮助宾语前置的,不翻译。这种省略原文不翻译的情况虽不多,但也值得注意。

六、调? “调”,就是有一些文言句子古今语序不同,翻译时必须按照现代汉语的语法习惯,把其中某些成分的位置调整过来。文言文中比较常见的是定语后置、状语后置、谓语前置、介词宾语前置等,这样的文言句子在翻译时必须调整过来。例句⑧:“屠惧,投以骨。”(《狼》)句中“投以骨”是“以骨投”的倒装,翻译为“把骨丢(给它)”。中考文言文常用虚词意思用法归纳

之、其、者、而、则

乃、且、然、以、于

为、也、乎、夫、焉

宁、去重点文言虚词之

一、代词

1、人称代词,译作“他”、“她”、“他们”

2、指示代词,指代事物,译作“它”、“它们”或直译事物名称。

二、动词:去、到、往

三、助词:

1、结构助词,译作“的”

2、结构语气助词,放在主谓之间,取消句子独立性。

3、语气助词,凑足音节。

4、结构助词,提前宾语的标志。

四、介词:在

其

1、代词,代人、代事、代物,“他”“他们”“他们的”“那个”“其他”

2、语气词,表示测度,劝勉,有时加强反问。

3、副词:“难道”

者

一、代词

1、一般附着在动词、形容词、数量词或动宾词组的后面,相当于“......的”或“......的人(......的东西、......的事情、......的地方)。”

2、与“若”之类字组成某种词组,或单用,表示比拟,相当于“......的样子”、“......似的”。

3、放在主语之后,表示提顿或判断。

二、语气助词

拔苗助长

宋人有1悯其苗2之不3长而4揠之5者,芒芒6然7归,8谓其人9曰:“10今日11病12矣!13予助苗长矣。”其子14趋而往15视之,苗则槁矣。 天下之不助苗长者16寡矣。17以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。18非徒无益,而又害之。 〖注释〗芒――疲乏,芒芒然,很疲倦的样子。病――劳累。1悯:担心

2之:主谓间取消句子独立性,不译

3长:生长

4揠:拔

5者:。。。的人

6然:。。。的样子

7归:回去

8谓:告诉

9曰:说

10今日:今天

11病:劳累

12矣:了

13予:我

14趋:跑,疾走

15视:看

16寡:少

17以为:认为

18非徒:不仅 月怀一鸡

今有人1攘2其邻3之鸡者。4或告之曰:“5是6非7君子之8道。”曰:"请9损之,月攘一鸡,以待来年然后10已。“11如知其12非义,13斯14速已矣,何待来年? 注释:攘――窃取、偷盗。斯――那么就应该的意思。道――个人的举止言行。 1攘:偷盗

2其:他

3之:的

4或:有人

5是:这

6非:不是

7君子:品德高尚的人

8道:行为

9损:减少10已:停止

11如:如果

12非义:不符合正当的事理

13斯:那么就应该

14速:迅速