五年级下册《热》单元教材解读 课件(共69张PPT)

文档属性

| 名称 | 五年级下册《热》单元教材解读 课件(共69张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-24 11:45:36 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

《热》单元教学简析

点击此处添加副标题

汇报人姓名

汇报日期

目录

CONTENTS

CONTENTS

内容编排

01

单元目标

02

实施建议

03

01

内容编排

1.热起来了

2.给冷水加热

3.液体的热胀冷缩

4.空气的热胀冷缩

5.金属热胀冷缩吗

6.热是怎样传递的

7.传热比赛

8.设计制作一个保温杯

因为课程标准把热胀冷缩内容放在了中年级段,所以这个单元原来有关热胀冷缩的内容都删减了,同时,根据课标要求,增加了由热引起的物质状态变化的相关内容。即第一课、第二课的内容。

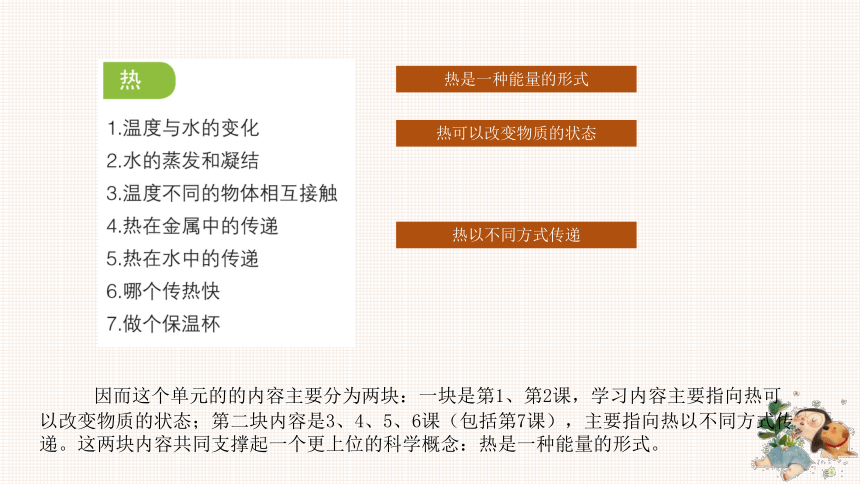

热是一种能量的形式

热可以改变物质的状态

热以不同方式传递

因而这个单元的的内容主要分为两块:一块是第1、第2课,学习内容主要指向热可以改变物质的状态;第二块内容是3、4、5、6课(包括第7课),主要指向热以不同方式传递。这两块内容共同支撑起一个更上位的科学概念:热是一种能量的形式。

这课的主体活动是:观察思考加热过程中,水的温度变化和形态变化的关系。

1.温度与水的变化

水

冰

水蒸气

温度变化,100℃

温度变化,0℃

受热

受冷

学生通过持续观察水加热和冷却过程中的现象,关注到温度变化后引起水的形态发生变化,意识到温度变化过程中,有热量的传递,初步建立“热量变化导致了物体温度变化”的科学认识。

2.水的蒸发和凝结

这课基于课程标准的相关内容是:理解水的蒸发和水蒸气凝结成水过程中的吸热与放热现象,并发现生活中水的蒸发和水蒸气凝结成水的实例。

本课的主体活动

探究水蒸发快慢与温度高低的关系。

观察水蒸气的凝结现象。

这课中学生要制订比较完整的实验计划,开展水蒸发快慢与温度高低关系的探究活动。

观察水蒸气的凝结,理解水蒸发和水蒸气凝结过程中的吸热与放热现象。

3.温度不同的物体相互接触

本课主体活动

引入生活中常见的温牛奶现象,提出问题:热水是怎样使牛奶由凉变热的?然后设计模拟实验,通过猜测不同温度的水接触后变化的情况,探究热量的转移和平衡。

4.热在金属中的传递

课标对应的内容

6.3.3热可以在物体内和物体间传递,通常热从温度高的物体传向温度低的物体。

本课主体活动

让学生尝试着自主设计实验,观察热在金属中传递的过程和方向。综合观察结果,分析热传导过程中的共同特点,深化“热量可以在物体内和物体间传递”概念的理解,关注引起物体温度变化的热传递现象。

5.热在水中的传递

本课主体活动

让学生观察加热后的水,去发现热在水中以对流的方式传递。同时引导类比水和空气,它们都是能流动的物体,进一步推测热在空气中的传递方式,进而拓展了解热对流在生活中的应用。

6.哪个传热快

本课主体活动

本课包含两个不同层次、形成结构的探究活动:1.比较木勺、塑料勺、金属勺等不同材料制成的物体的导热性能;2.比较铜、铝、铁等同类金属材料不同种物体的导热性能。

学生通过这两项探究活动,了解到不同物体的传热本领是不同的,初步建立“不同材料制成的物体,导热性能不同”的科学认识。

7.做个保温杯

本课主体活动

这一课是进一步探究常用材料的导热性能,了解它们的主要用途,了解生活中保温、散热等技术的应用。

这一课也是学生所学知识的迁移应用,学生要根据已掌握的知识和生活经验,选择合适的材料制作一个保温杯,并检测自制保温杯的保温效果,改进自己的保温杯。这课也属于工程实践范畴的课。

整个单元的学习内容概述起来说,主要是观察探究:

热在不同物体间的传递,

以及因为热传递而引起的物质状态的改变。

02

单元目标

学段目标

2.1-1●列举日常生活中水的蒸发和水蒸气凝结成水的实例。如晒衣服、雾、玻璃窗上的水珠等。

2.1-2●知道温度是影响水结冰和水沸腾过程的主要因素。

6.3.3-1●说出生活中常见的热传递的现象,知道通常热从温度高的物体传向温度低的物体。

6.3.3-2●举例说明影响热传递的主要因素,列举它们在日常生活和生产中的应用。

17.2●认识生活中保温、防霉、防锈等技术的应用。

对应课程标准的学段目标要求

01

这个单元的具体目标是

科学概念目标

●1.知道热是能量的一种表现形式,热量变化导致了温度变化。

●2.知道温度变化是影响水结冰和水沸腾过程的主要因素。

●3.知道温度变化形成了水的蒸发和水蒸气凝结成水。

●4.发现气温变化形成了自然界的云、雾、霜、雪等。

●5.知道热通常从温度高的物体传向温度低的物体。

●6.知道热可以在物体间和物体内传递,发现固体、液体、气体都能传递热。

●7.了解热可以通过热传导、热对流、热辐射三种方式进行传递。

●8.知道不同物体的导热性是不一样的。

●9.了解热的不良导体,可以减慢物体热量的散失。

●10.了解保温技术、散热技术在不断地发展,并应用在各种产品上。

科学探究目标

●1.熟练使用温度计测量各种热现象中的温度变化。

●2.尝试从事物的结构、变化的角度提出可探究的科学问题。

●3.能借助温度计、感温纸带、感温粉末等材料,以及重复测试等方式来搜集热传递的相关证据。

●4.运用箭头、图画、符号等来记录热传递的方向。

●5.分析雾、雨、雪、露、霜、雹等天气现象形成的原因。

●6.获取多个证据表达对研究的作用,尝试多方式认识事物。

●7.运用分析、比较、推理等方法得出科学探究的结论。

●8.有效开展热传递的实验;能用图形表示自己的研究结果。

●9.能运用比较和归纳的方法从实验证据中发现物体导热性能的差异。

●10.合乎规范地开展传热实验,交流科学探究需要经历一定的有序步骤,并能对探究活动进行过程性反思。

●11.根据热传递的原理制作保温杯,尝试自主设计开发产品,在研究后改进产品。

科学态度目标

●1.亲历热传递的变化及相关关系的研究过程,培养科学探究的兴趣。

●2.讨论热传递的原因,以事实为依据作出判断。

●3.感受到实验方法的选择和改进会对实验数据的准确性产生影响。

●4.体验从热量的传递角度认识效率。

●5.能和别人一起合作交流,愿意倾听他人的意见,反思、调整自己的想法。

●6.养成运用探究的证据进行信息加工,科学地表述探究的规律。

●7.激发设计研究保温杯的兴趣,能不断进行尝试和创新。

●8.科学调查可以采用多种形式,乐于进行科学调查。

科学、技术、社会与环境目标

●1.通过描述生活、自然中的一些简单热现象,了解热传递的一些特点。

●2.描述各种各样的热传递和生产、生活的关系。

●3.讨论材料因为导热性能的不同在日常生活中有不同的应用。

●4.了解观察工具的精密化能使研究更接近于事物的本质。

●5.初步体验包括设计、实施、改进在内的简单的技术与工程过程。

●6.认识到人类的好奇心和社会需求是科技发展的动力,认识到科学技术的发展影响着我们的生活。

●7.考察生活中常见的保温制品,体会它们给人类生活带来的便利。

1.通过改变温度,观察水沸腾、凝固过程中形态的变化,发现热可以改变物质的状态,感受热作为一种能量形式的作用;

2.通过不同温度物体(包括液体、固体、气体)接触后的变化,观察了解热传递的不同方式;

3.经历设计实验、探究验证,知道热从温度高的物体向温度低的物体传递,并比较出不同材质的物体导热性存在差异,了解它们在生活中的不同应用;

4.经历根据热传递的原理设计保温杯的活动过程,研究比较哪种保温方法保温效果更好,并设计制作一只保温杯;

……

希望学生获得的主要认识、体验或经历

1.热能够从温度高的地方(或物体)传到温度低的地方(或物体),直到两者温度相同。热可以通过多种方式进行传递;传导、对流和辐射。

2.温度的变化可能会使一些物质蒸发或凝结。

3.物体的材料不同,导热性能也不同;导热性能较好的材料,吸热快,散热也快。

……

通过经历、体验希望帮助学生形成的科学认识

热可以改变物质的状态

热

温度是影响水结冰和水沸腾等的主要因素的主要因素。

热以不同方式传递

热以不同方式从温度高的物体传向温度低的物体

热以不同速度传递

不同材料导热性不同,用合适材料控制热传递速度

本单元主要概念

02

这三点期望帮助支撑起更上位的科学概念“热是能量的一种表现形式”

01

实施建议

实践获得体验

研讨指向概念

这个单元的每课教学内容都有探究实践活动,希望学生用探究实践的方式学习科学。

同时更希望探究实践后,通过研讨、反思形成科学概念认识。

3.温度不同的物体相互接触

热水是怎样让牛奶由凉变热的?

热水

温度不同的物体相互接触后,温度会怎样变化?

预测

牛奶温度如何变化

热水温度如何变化

装有热水的烧杯

装有冷水的试管

2支温度计

用这些材料来证明自己的假设

取一定量20℃左右的水代替牛奶,装入试管。

大烧杯中倒入三

分之二杯60℃左右的水,将盛有20 ℃水的试管下端浸入

热水中。

用两支温度计分别测量试管中的水和烧杯中水的温度变化。

每间隔一定时间记录读数,并将记录表上的数据制成折线图。

凉水和热水的温度是如何变化的?

温度变化是怎样引起的?

凉水的温度会不断上升吗?热水温度会一直下降吗?

热通常从温度高的物体传向温度低的物体,并趋向平衡。

4.热在金属中的传递

为什么汤勺的勺柄会烫手呢?

烫!

将金属勺浸在热汤中,我们发现汤勺的勺柄会烫手。

聚焦:

用箭头画一画

热是怎样传递到勺柄的呢?

预测

观察热在金属条中的传递

1.在一根金属条表面均匀涂上蜡。

3.用火加热金属条的中部,观察金属条上蜡的变化。

2.将金属条固定在支架上。

实验

步骤

观察热在金属片中的传递

在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片边缘的一个点上加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况。

推测热在金属片中是怎样传递的,记录在表格中。

观察热在金属片中的传递

推测热在金属片中是怎样传递的,记录在表格中。

在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片中心加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况。

1.热在金属条中是怎样传递的?在金属片中又是怎样传递的?

2.在金属条和金属片中,热的传递方式有什么相同点?

理解热通常从温度高的物体传向温度低的物体。

归纳概括热传递的方向性,掌握热传递的特点。

这个单元的后面几课内容探究有关热的传递,希望帮助学生形成的概念认识是:热以不同方式传递;

而前面两课探究的是:热可以使物质状态发生改变

帮助学生建构“热是一种能量形式”的核心概念。

所以,这个单元的学习活动都是围绕“热是一种能量的表现形式”而设计展开的。

为什么要强调通过探究、研讨活动把学生的认识指向核心概念?

因为我们觉得,指向核心概念认识,它是当前实现学生素养发展目标的可能途径之一。

当前,我们各个学科的教学目标都提出要发展学生的学科核心素养。

这样的教育教学目标表述,突出强调了教学目标的主体性。

核心素养作为教学目标

核心素养目标提出的立足点是学生,而不是学科

过去,我们的教学目标被设定为“双基”或“三维”,“双基”和“三维”都是立足于学科的,是从学科的角度确定哪些知识、技能最基础,其重点不在于掌握这些知识、技能对学生的发展、生活的意义。

核心素养是从学生可持续发展和适应未来社会生活的角度来思考学生应该具备什么样的素质。

也就是说

核心素养是基于终身发展和社会发展(不是基于学科知识体系)提出的,

但,当前学校的主要教育活动方式仍然是分科教学

学科教学主要是以知识为内容的

素养发展目标如何实现?

知识教学能发展素养吗?

知识和素养的关系:

构成:知识是素养构成要素

联系:素养离不开知识

排斥:发展素养应克服知识本位

知识教学与发展素养

知识教学能发展素养吗?

知识和素养并不对立!

相互转化 互动生成

知识教学与发展素养

怎样的知识能转化为素养?

是不是所有的知识都能转化为素养?

人的知识有不同的类别吗?

最底层的全是事实,在事实上面是统摄性较低的概念。

第二层是学科视角下的核心概念和方法。

第三层是跨学科的主题(统一概念)。

最上面一层是统摄所有其它知识的哲学观点。

人的知识结构呈金字塔形

据研究表明,人们对核心概念的理解可以较长久地保存在记忆中,有助于人形成较好的知识框架,学习更多知识。

只有让孩子们超越所给的信息进行思维,获得重要的和可迁移的观念(核心概念),才能适应知识膨胀和复杂的环境。

也就是说,核心概念知识是更有可能转化为素养的。

科学教学不能仅仅停留在事实知识层面(处于金字塔的下面——认知的低水平阶段)。

科学教学要超越事实上升到概念,起码是统摄性较低的概念,再上升到核心概念。这样一步步向上走,一个个层次的发展,才能够提高孩子们的思维能力和思维水平。

只有具备了一定量的学科核心概念和方法,才有可能在面对复杂的不确定情境时,综合运用所学的知识、观念、方法去解决实际问题。

因此,

为了更好实现发展学生素养的目标,我们在科学教学中要注重让学生:

通过实践获得体验

通过研讨指向概念

欢迎老师们在教学实践中

不断提出改进意见!

谢谢!

点/击/此/处/添/加/副/标/题

THANK YOU!

点/击/此/处/添/加/副/标/题

《热》单元教学简析

点击此处添加副标题

汇报人姓名

汇报日期

目录

CONTENTS

CONTENTS

内容编排

01

单元目标

02

实施建议

03

01

内容编排

1.热起来了

2.给冷水加热

3.液体的热胀冷缩

4.空气的热胀冷缩

5.金属热胀冷缩吗

6.热是怎样传递的

7.传热比赛

8.设计制作一个保温杯

因为课程标准把热胀冷缩内容放在了中年级段,所以这个单元原来有关热胀冷缩的内容都删减了,同时,根据课标要求,增加了由热引起的物质状态变化的相关内容。即第一课、第二课的内容。

热是一种能量的形式

热可以改变物质的状态

热以不同方式传递

因而这个单元的的内容主要分为两块:一块是第1、第2课,学习内容主要指向热可以改变物质的状态;第二块内容是3、4、5、6课(包括第7课),主要指向热以不同方式传递。这两块内容共同支撑起一个更上位的科学概念:热是一种能量的形式。

这课的主体活动是:观察思考加热过程中,水的温度变化和形态变化的关系。

1.温度与水的变化

水

冰

水蒸气

温度变化,100℃

温度变化,0℃

受热

受冷

学生通过持续观察水加热和冷却过程中的现象,关注到温度变化后引起水的形态发生变化,意识到温度变化过程中,有热量的传递,初步建立“热量变化导致了物体温度变化”的科学认识。

2.水的蒸发和凝结

这课基于课程标准的相关内容是:理解水的蒸发和水蒸气凝结成水过程中的吸热与放热现象,并发现生活中水的蒸发和水蒸气凝结成水的实例。

本课的主体活动

探究水蒸发快慢与温度高低的关系。

观察水蒸气的凝结现象。

这课中学生要制订比较完整的实验计划,开展水蒸发快慢与温度高低关系的探究活动。

观察水蒸气的凝结,理解水蒸发和水蒸气凝结过程中的吸热与放热现象。

3.温度不同的物体相互接触

本课主体活动

引入生活中常见的温牛奶现象,提出问题:热水是怎样使牛奶由凉变热的?然后设计模拟实验,通过猜测不同温度的水接触后变化的情况,探究热量的转移和平衡。

4.热在金属中的传递

课标对应的内容

6.3.3热可以在物体内和物体间传递,通常热从温度高的物体传向温度低的物体。

本课主体活动

让学生尝试着自主设计实验,观察热在金属中传递的过程和方向。综合观察结果,分析热传导过程中的共同特点,深化“热量可以在物体内和物体间传递”概念的理解,关注引起物体温度变化的热传递现象。

5.热在水中的传递

本课主体活动

让学生观察加热后的水,去发现热在水中以对流的方式传递。同时引导类比水和空气,它们都是能流动的物体,进一步推测热在空气中的传递方式,进而拓展了解热对流在生活中的应用。

6.哪个传热快

本课主体活动

本课包含两个不同层次、形成结构的探究活动:1.比较木勺、塑料勺、金属勺等不同材料制成的物体的导热性能;2.比较铜、铝、铁等同类金属材料不同种物体的导热性能。

学生通过这两项探究活动,了解到不同物体的传热本领是不同的,初步建立“不同材料制成的物体,导热性能不同”的科学认识。

7.做个保温杯

本课主体活动

这一课是进一步探究常用材料的导热性能,了解它们的主要用途,了解生活中保温、散热等技术的应用。

这一课也是学生所学知识的迁移应用,学生要根据已掌握的知识和生活经验,选择合适的材料制作一个保温杯,并检测自制保温杯的保温效果,改进自己的保温杯。这课也属于工程实践范畴的课。

整个单元的学习内容概述起来说,主要是观察探究:

热在不同物体间的传递,

以及因为热传递而引起的物质状态的改变。

02

单元目标

学段目标

2.1-1●列举日常生活中水的蒸发和水蒸气凝结成水的实例。如晒衣服、雾、玻璃窗上的水珠等。

2.1-2●知道温度是影响水结冰和水沸腾过程的主要因素。

6.3.3-1●说出生活中常见的热传递的现象,知道通常热从温度高的物体传向温度低的物体。

6.3.3-2●举例说明影响热传递的主要因素,列举它们在日常生活和生产中的应用。

17.2●认识生活中保温、防霉、防锈等技术的应用。

对应课程标准的学段目标要求

01

这个单元的具体目标是

科学概念目标

●1.知道热是能量的一种表现形式,热量变化导致了温度变化。

●2.知道温度变化是影响水结冰和水沸腾过程的主要因素。

●3.知道温度变化形成了水的蒸发和水蒸气凝结成水。

●4.发现气温变化形成了自然界的云、雾、霜、雪等。

●5.知道热通常从温度高的物体传向温度低的物体。

●6.知道热可以在物体间和物体内传递,发现固体、液体、气体都能传递热。

●7.了解热可以通过热传导、热对流、热辐射三种方式进行传递。

●8.知道不同物体的导热性是不一样的。

●9.了解热的不良导体,可以减慢物体热量的散失。

●10.了解保温技术、散热技术在不断地发展,并应用在各种产品上。

科学探究目标

●1.熟练使用温度计测量各种热现象中的温度变化。

●2.尝试从事物的结构、变化的角度提出可探究的科学问题。

●3.能借助温度计、感温纸带、感温粉末等材料,以及重复测试等方式来搜集热传递的相关证据。

●4.运用箭头、图画、符号等来记录热传递的方向。

●5.分析雾、雨、雪、露、霜、雹等天气现象形成的原因。

●6.获取多个证据表达对研究的作用,尝试多方式认识事物。

●7.运用分析、比较、推理等方法得出科学探究的结论。

●8.有效开展热传递的实验;能用图形表示自己的研究结果。

●9.能运用比较和归纳的方法从实验证据中发现物体导热性能的差异。

●10.合乎规范地开展传热实验,交流科学探究需要经历一定的有序步骤,并能对探究活动进行过程性反思。

●11.根据热传递的原理制作保温杯,尝试自主设计开发产品,在研究后改进产品。

科学态度目标

●1.亲历热传递的变化及相关关系的研究过程,培养科学探究的兴趣。

●2.讨论热传递的原因,以事实为依据作出判断。

●3.感受到实验方法的选择和改进会对实验数据的准确性产生影响。

●4.体验从热量的传递角度认识效率。

●5.能和别人一起合作交流,愿意倾听他人的意见,反思、调整自己的想法。

●6.养成运用探究的证据进行信息加工,科学地表述探究的规律。

●7.激发设计研究保温杯的兴趣,能不断进行尝试和创新。

●8.科学调查可以采用多种形式,乐于进行科学调查。

科学、技术、社会与环境目标

●1.通过描述生活、自然中的一些简单热现象,了解热传递的一些特点。

●2.描述各种各样的热传递和生产、生活的关系。

●3.讨论材料因为导热性能的不同在日常生活中有不同的应用。

●4.了解观察工具的精密化能使研究更接近于事物的本质。

●5.初步体验包括设计、实施、改进在内的简单的技术与工程过程。

●6.认识到人类的好奇心和社会需求是科技发展的动力,认识到科学技术的发展影响着我们的生活。

●7.考察生活中常见的保温制品,体会它们给人类生活带来的便利。

1.通过改变温度,观察水沸腾、凝固过程中形态的变化,发现热可以改变物质的状态,感受热作为一种能量形式的作用;

2.通过不同温度物体(包括液体、固体、气体)接触后的变化,观察了解热传递的不同方式;

3.经历设计实验、探究验证,知道热从温度高的物体向温度低的物体传递,并比较出不同材质的物体导热性存在差异,了解它们在生活中的不同应用;

4.经历根据热传递的原理设计保温杯的活动过程,研究比较哪种保温方法保温效果更好,并设计制作一只保温杯;

……

希望学生获得的主要认识、体验或经历

1.热能够从温度高的地方(或物体)传到温度低的地方(或物体),直到两者温度相同。热可以通过多种方式进行传递;传导、对流和辐射。

2.温度的变化可能会使一些物质蒸发或凝结。

3.物体的材料不同,导热性能也不同;导热性能较好的材料,吸热快,散热也快。

……

通过经历、体验希望帮助学生形成的科学认识

热可以改变物质的状态

热

温度是影响水结冰和水沸腾等的主要因素的主要因素。

热以不同方式传递

热以不同方式从温度高的物体传向温度低的物体

热以不同速度传递

不同材料导热性不同,用合适材料控制热传递速度

本单元主要概念

02

这三点期望帮助支撑起更上位的科学概念“热是能量的一种表现形式”

01

实施建议

实践获得体验

研讨指向概念

这个单元的每课教学内容都有探究实践活动,希望学生用探究实践的方式学习科学。

同时更希望探究实践后,通过研讨、反思形成科学概念认识。

3.温度不同的物体相互接触

热水是怎样让牛奶由凉变热的?

热水

温度不同的物体相互接触后,温度会怎样变化?

预测

牛奶温度如何变化

热水温度如何变化

装有热水的烧杯

装有冷水的试管

2支温度计

用这些材料来证明自己的假设

取一定量20℃左右的水代替牛奶,装入试管。

大烧杯中倒入三

分之二杯60℃左右的水,将盛有20 ℃水的试管下端浸入

热水中。

用两支温度计分别测量试管中的水和烧杯中水的温度变化。

每间隔一定时间记录读数,并将记录表上的数据制成折线图。

凉水和热水的温度是如何变化的?

温度变化是怎样引起的?

凉水的温度会不断上升吗?热水温度会一直下降吗?

热通常从温度高的物体传向温度低的物体,并趋向平衡。

4.热在金属中的传递

为什么汤勺的勺柄会烫手呢?

烫!

将金属勺浸在热汤中,我们发现汤勺的勺柄会烫手。

聚焦:

用箭头画一画

热是怎样传递到勺柄的呢?

预测

观察热在金属条中的传递

1.在一根金属条表面均匀涂上蜡。

3.用火加热金属条的中部,观察金属条上蜡的变化。

2.将金属条固定在支架上。

实验

步骤

观察热在金属片中的传递

在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片边缘的一个点上加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况。

推测热在金属片中是怎样传递的,记录在表格中。

观察热在金属片中的传递

推测热在金属片中是怎样传递的,记录在表格中。

在涂有蜡(或感温油墨)的金属圆片中心加热,观察蜡(或感温油墨)的变化情况。

1.热在金属条中是怎样传递的?在金属片中又是怎样传递的?

2.在金属条和金属片中,热的传递方式有什么相同点?

理解热通常从温度高的物体传向温度低的物体。

归纳概括热传递的方向性,掌握热传递的特点。

这个单元的后面几课内容探究有关热的传递,希望帮助学生形成的概念认识是:热以不同方式传递;

而前面两课探究的是:热可以使物质状态发生改变

帮助学生建构“热是一种能量形式”的核心概念。

所以,这个单元的学习活动都是围绕“热是一种能量的表现形式”而设计展开的。

为什么要强调通过探究、研讨活动把学生的认识指向核心概念?

因为我们觉得,指向核心概念认识,它是当前实现学生素养发展目标的可能途径之一。

当前,我们各个学科的教学目标都提出要发展学生的学科核心素养。

这样的教育教学目标表述,突出强调了教学目标的主体性。

核心素养作为教学目标

核心素养目标提出的立足点是学生,而不是学科

过去,我们的教学目标被设定为“双基”或“三维”,“双基”和“三维”都是立足于学科的,是从学科的角度确定哪些知识、技能最基础,其重点不在于掌握这些知识、技能对学生的发展、生活的意义。

核心素养是从学生可持续发展和适应未来社会生活的角度来思考学生应该具备什么样的素质。

也就是说

核心素养是基于终身发展和社会发展(不是基于学科知识体系)提出的,

但,当前学校的主要教育活动方式仍然是分科教学

学科教学主要是以知识为内容的

素养发展目标如何实现?

知识教学能发展素养吗?

知识和素养的关系:

构成:知识是素养构成要素

联系:素养离不开知识

排斥:发展素养应克服知识本位

知识教学与发展素养

知识教学能发展素养吗?

知识和素养并不对立!

相互转化 互动生成

知识教学与发展素养

怎样的知识能转化为素养?

是不是所有的知识都能转化为素养?

人的知识有不同的类别吗?

最底层的全是事实,在事实上面是统摄性较低的概念。

第二层是学科视角下的核心概念和方法。

第三层是跨学科的主题(统一概念)。

最上面一层是统摄所有其它知识的哲学观点。

人的知识结构呈金字塔形

据研究表明,人们对核心概念的理解可以较长久地保存在记忆中,有助于人形成较好的知识框架,学习更多知识。

只有让孩子们超越所给的信息进行思维,获得重要的和可迁移的观念(核心概念),才能适应知识膨胀和复杂的环境。

也就是说,核心概念知识是更有可能转化为素养的。

科学教学不能仅仅停留在事实知识层面(处于金字塔的下面——认知的低水平阶段)。

科学教学要超越事实上升到概念,起码是统摄性较低的概念,再上升到核心概念。这样一步步向上走,一个个层次的发展,才能够提高孩子们的思维能力和思维水平。

只有具备了一定量的学科核心概念和方法,才有可能在面对复杂的不确定情境时,综合运用所学的知识、观念、方法去解决实际问题。

因此,

为了更好实现发展学生素养的目标,我们在科学教学中要注重让学生:

通过实践获得体验

通过研讨指向概念

欢迎老师们在教学实践中

不断提出改进意见!

谢谢!

点/击/此/处/添/加/副/标/题

THANK YOU!

点/击/此/处/添/加/副/标/题

同课章节目录