听听那冷雨

图片预览

文档简介

课件52张PPT。 我知道,每个人的心中都有一方自己的故乡,故乡之于我们,就如同母亲一样。曾经爱过,就永远爱过,永远不能忘怀。尽管可能会因为岁月的漂泊而变得沧桑,但那曾有的思恋,却永远不会改变,因为它藏在心的深处,时不时的浮上来,温暖我们一生的梦。那么在这种思恋中再加上一点雨呢?一点冷冷的雨,又会怎样呢。今天就让我们一起走入余光中的“冷雨”中,寻找那一份久违的感动。 听听那冷雨余光中 听听那冷雨小时候

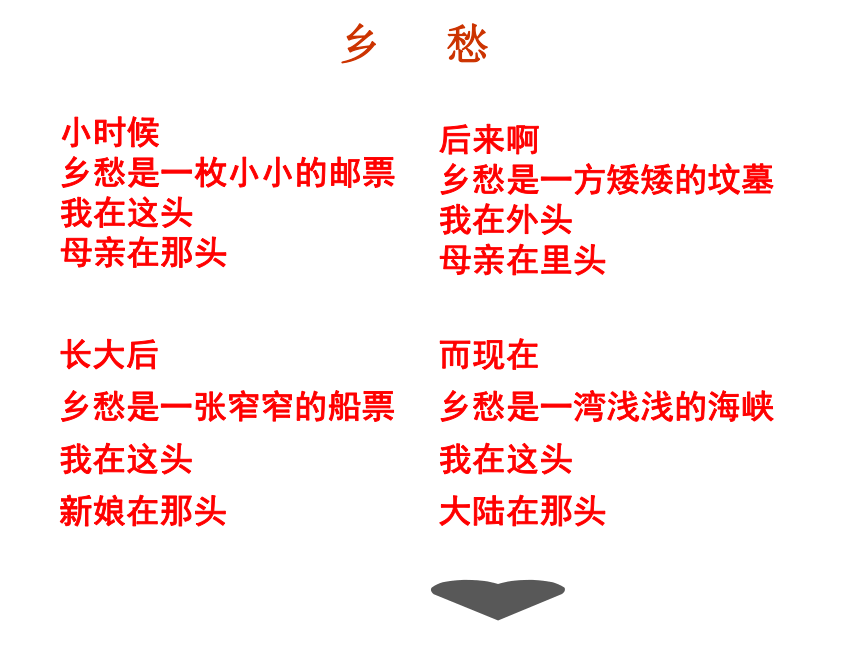

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头

乡 愁长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

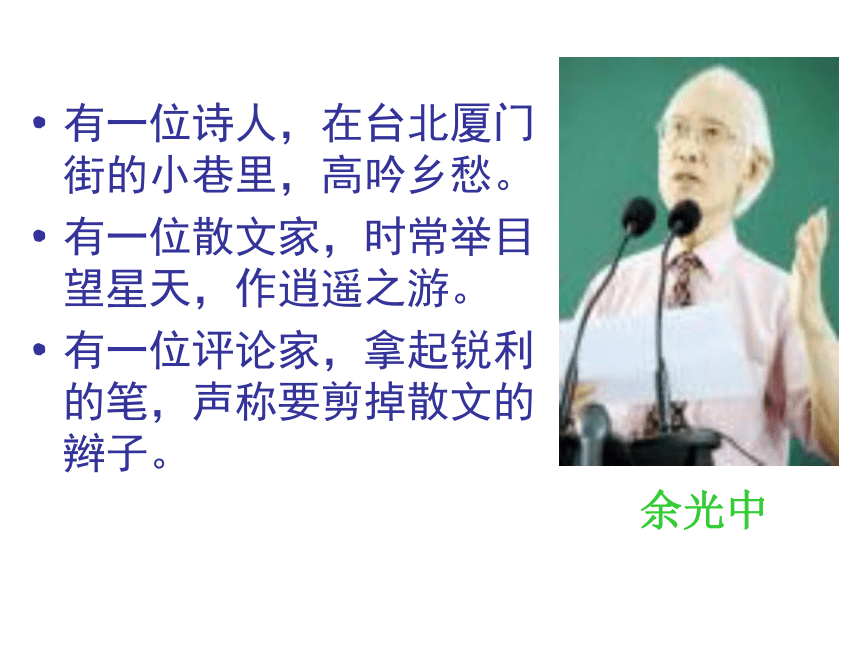

大陆在那头有一位诗人,在台北厦门街的小巷里,高吟乡愁。

有一位散文家,时常举目望星天,作逍遥之游。

有一位评论家,拿起锐利的笔,声称要剪掉散文的辫子。余光中

“要做屈原和李白的传人”;

“欧风美雨都不能夺走我的汉魂唐魄”;

“中国,最美最母亲的国度”。余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国。礼赞“中国,最美最母亲的国度”。他说:“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。余光中一生从事诗歌、散文、评论和翻译,自称为自己写作的“四度空间”

其诗常常洋溢着对祖国的呼唤和对中国传统历史文化的追缅怀念之情,“乡愁”式的中国情结是余诗的一大主题 。

——余光中《寻李白》酒入豪肠,七分酿成了月光

剩下的三分啸成剑气

绣口一吐,就是半个盛唐 余光中,1928年生于南京,祖籍福建永春,1949年随父母去了香港,1950年迁居台湾,之后,就一直在台湾、香港和美国之间辗转漂泊,他是中国文坛杰出的诗人与散文家。1974年,他到香港中文大学任教,并于同年写下了《听听那冷雨》这篇散文,1992年终于得以回到思念已久的大陆。余光中热爱中国传统文化,他呼吸在当今,却已经进入了历史,它的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。左手写散文:

其散文被称为“诗化了的散文”。感性与理趣,幽默与庄重,传统与现代交织在一起,构成了气魄宏大、想象富赡、笔力雄健、风格华美的散文路径。

思想常常驰骋千里,句式变化多端 ,注重散文的容量和弹性,追求汉语自身的精致、准确与神韵。右手写诗歌:

故诗作最丰,约六百余首。

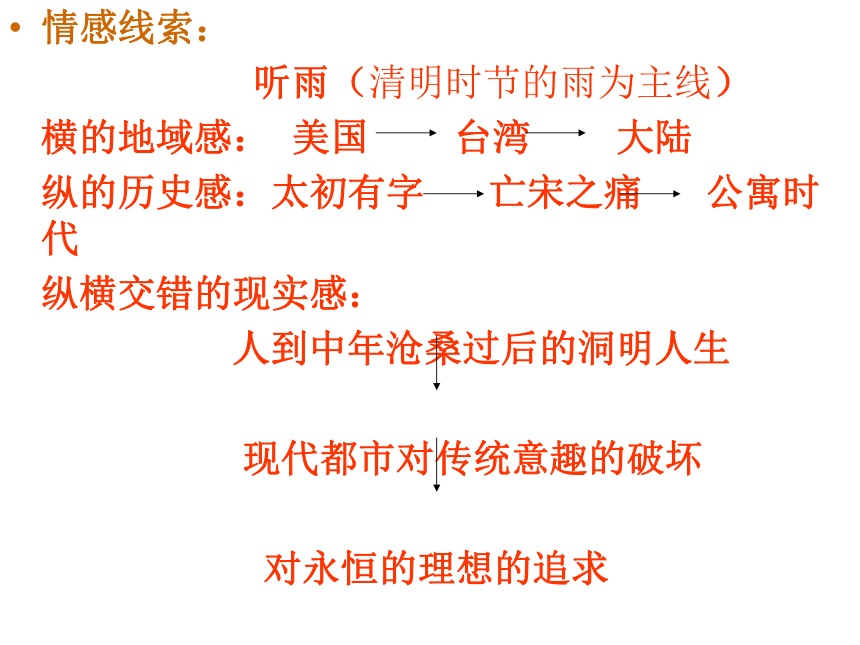

其诗常常洋溢着对祖国的呼唤和对中国传统历史文化的追缅怀念之情,“乡愁”式的中国情结是余诗的一大主题 。情感线索:

听雨(清明时节的雨为主线)

横的地域感: 美国 台湾 大陆

纵的历史感:太初有字 亡宋之痛 公寓时代

纵横交错的现实感:

人到中年沧桑过后的洞明人生

现代都市对传统意趣的破坏

对永恒的理想的追求

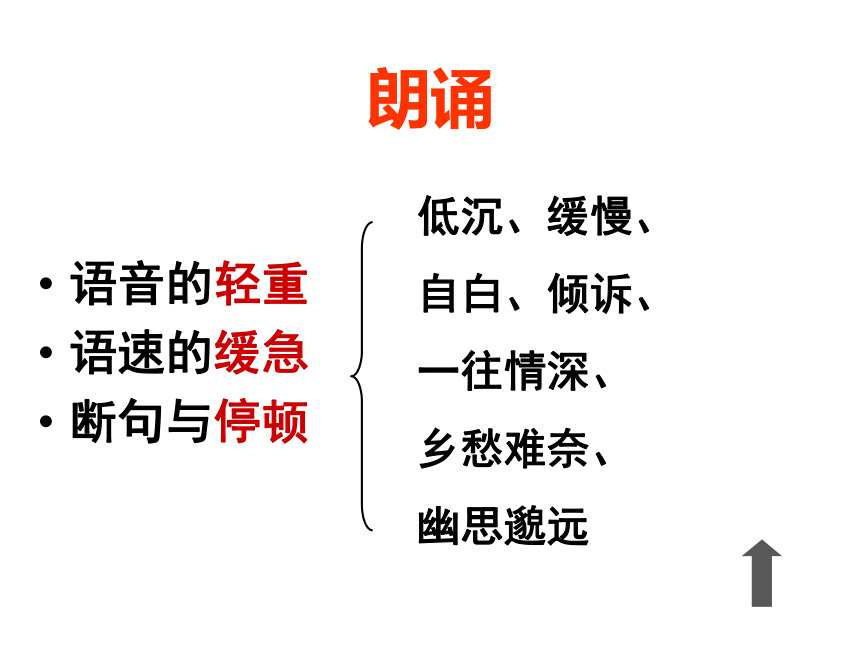

朗诵语音的轻重

语速的缓急

断句与停顿低沉、缓慢、

自白、倾诉、

一往情深、

乡愁难奈、

幽思邈远

重点字词:

惊蛰 仓颉 氤氲 米芾 羯鼓

寒濑 惊悸 淅沥 滂沱

揪(揪住) 锹(铁锹)

啾(啁啾) 愀(愀然)我们接触一篇文章的时候,首先接触的是它的题目,因为,题目中往往包含着文章的主要意象,大家看看这篇文章的题目具不具备这样的特点呢?(具备)那本文中主要的意象是什么呢?(雨,而且是冷冷的雨)

《听听那冷雨》,主干是听雨,叠词“听听”写出听雨的情态;“那”对“冷雨”作一定限定,使人联想到去国怀乡的特定情境;“冷”表现出雨给人的感觉:凄凉、凄清、凄迷、凄楚。“冷”是一种心境,一种浓浓的割舍不断的乡愁。

1、学生齐读第一段,总结文章的语言特色(叠词叠句),抓住最后两句话,提问为什么躲不过整个雨季?联系学生想家心理思考为什么连思想都是潮润润的? ??

明确:以雨开头,告诉我们,有时虽然可以暂时排遣心境,但是那分游子思乡的牵挂却是无处不在的。他也想家啊。 走入霏霏,

想入非非 佛教的说法,指一般的识力达不到的地方。后比喻脱离实际,幻想不能实现的事情。 霏霏非非料料峭峭~淋淋漓漓时而又淅淅沥沥

躲不过一阵潇潇的冷雨,也躲不过整个雨季,连思想都是湿的。杏花

春雨

江南 2、下面就需要大家的思绪跳一下了,看第二段前六个字,跳到了哪里?(台湾)这一段作者写了现实中的雨吗?

不是,而是写了与雨有关的字。其实我们汉字是世界上表意最丰富的一种文字,比方说这里的霜雪云霞的美丽,雷电霹雹的骇人。在这里作者就以对汉字的钟爱来倾注真切的赤子之情。比如“磁石一般的向心力” 3、那么就让我们来听听那冷雨吧。读第三段找出里面表现雨的感性的句子。

“空蒙而迷幻”是视觉;“薄荷的香味”、“淡淡的土腥气”是嗅觉;“冷”是触觉。讲了女性的雨,而女性又是最感性的,是一场多情的雨。 2、作者是从哪些角度写雨的?视觉味觉嗅觉听觉触觉冷雨潮湿淋淋漓漓淅淅沥沥点点滴滴滂滂沱沱清清爽爽新新,有一点薄荷的香味淡淡土腥气舔舔吧那冷雨 4、我们在看看其他的地方是否也给了作者同样的感觉呢?于是作者又写了美国。写了美国的哪儿?并思考这样写的作用是什么?

明确:此处写了美国西部的落基山。虽然这里很美,但是毕竟是在异国他乡,他的心是漂泊的,是没有寄托的,只有当他的脚步站在中国的土地上心里才觉得踏实。只有那种“白云回望合,清霭入看无”的境界才属于中国,这里用美国反衬出台湾“云气氤氲,雨气迷蒙”的情调,又一次回到了我们中国。而且讲到了米芾父子的山水画,只有这种情调才更像我国的山水画,才更有古中国的情韵。这里作者又一次借传统文化表达了对大陆的眷恋。 荡胸生层云杜甫《望岳》:

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生层云,绝眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。 白云回望合,青霭入看无。。“宋画”与山水风景谁像谁? 姜夔《点绛唇》:

燕雁无心,太湖西畔随云去。数峰清苦,商略黄昏雨。第四桥边,拟共天随往。今何许?凭栏怀古,残柳参差舞。

5、如果上面四段主要写了雨的视觉和嗅觉,那么下面的部分将主要写到“听雨”。(找学生阅读第五段)回答问题:

(1) 从听觉上来说,作者听出了什么?

明确:首先是美感,然后听了“疏雨滴梧桐”和“骤雨打荷叶”是一种凄凉、凄清、凄楚。岛上听雨则多了一层凄迷。

(2) 这两种感觉是否相同呢?

明确:不同。凄迷更多了一种怀乡之痛在里面。 (3)作者写到了少年听雨,中年听雨和白头听雨实际上表明的是什么?

明确:其实作者听雨,何尝不是听人生呢,这三个阶段给人的感觉一定是不相同的,少年时候,年幼无知,在灯下听着雨声,听着故事,给人一种温馨,中年听雨,一个“客舟”表明了那种漂泊异乡的沧桑,老年听雨在僧庐下,却想到了亡宋之痛,想到了祖国的分裂状态,心中多一种浓浓的伤感。 少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断西风而今听雨僧庐下,鬓已星星也.

悲欢离合总无情,

一任阶前点滴到天明凄清、凄凉、凄楚、凄迷 少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中江阔云低,断雁叫西风。 而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情, 一任阶前、点滴到天明。少年听雨 红绣楼头醉卧酒,少年不识愁滋味。

中年听雨 独在异乡为异客,历经沧桑欲断肠。

白头听雨 摧心折骨家与国,几回回梦里回大陆。化用: 疏雨滴梧桐声声慢 (宋)李清照

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑。梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?化用: 少年听雨虞美人 · 听雨 (宋)蒋捷

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。 (4)思考最后一句话“窗外在喊谁”?谁在喊呢?

明确:是故乡在呼唤漂泊的游子。 6、接下来作者又写了雨韵,写到了雨的音乐,又一次讲到“那古老的音乐,属于中国”,讲到了听雨屋,讲到了“日式古屋里听雨”,大家看一下两个日式古屋里听雨听到的是同一种雨吗? 据说在竹楼上面,急雨声如瀑布,密雪声比碎玉,而无论鼓琴,咏诗,下棋,投壶,共鸣的效果特别好。这样岂不像住在竹筒里面。明确:不是。前一种听到的是台风台雨,雷雨,暴雨,西北雨,写到了凄凉的秋意,听到这些的时候,作者那颗平静的心再也无法宁静,只剩下了一份凄凉,惆怅,冷湿的情怀。后者从春雨绵绵,听到了秋雨潇潇,从少年听到中年,雨是一种单调而耐听的音乐,而且是回忆的音乐,于是自然地想到了江南,想到了四川。 日式瓦屋回忆的音乐 雨是潮潮润润的音乐下在渴望的唇上舐舐那冷雨 深切的思 乡之情古大陆日式瓦屋古老的音乐回忆的音乐凄凉、凄清、凄楚

凄楚、凄迷 但是是梦总会醒的,是回忆总会回到现实的,于是他又无法不回到70年代的台北,回到那个黑白的公寓时代,瓦的音乐成了绝响,美丽的蝴蝶飞入了历史的记忆,现在真的不需要了吗?并不是的,生活富足了,可是色彩却单一了,情韵没有了,只剩下一张黑白的默片,表达了作者的一种深深的遗憾,一种家国之痛的遗憾。公寓时代来临,台北一下子长高了这么多,瓦的音乐成了绝响……树砍光了,鸟声也减了啾啾,蛙声沉了阁阁……要听鸡叫要到《诗经》里去寻找。现在只剩下一张黑白片,黑白的默片。

黑白胶片:整个中国, 整部中国历史雨中撑伞仍不失古典的韵味。

任雨点敲在黑布伞或是透明的塑胶伞上,将骨柄一旋,雨珠向四方喷溅,伞缘便旋成了一圈飞檐。通读全文,作者为什么要选 “雨”作为自己情感的寄托?为什么要加“冷”字?作者为什么选择“冷雨”这一意象来表达自己的乡愁?“雨”可以表现故国之思的缠绵悠长。

“冷”有两层含义:

(1)突出在春寒料峭里的雨给人的外在的实在的感受。

(2)表现作者远离大陆内心产生的凄凉。探讨与争鸣本文为什么以《听听那冷雨》为题?“听听那冷雨”实则是在听什么?听听那冷雨”其实是听听那凄凄切切的诉说诉说中有乡愁难搁的苦楚。(一位英雄,经得起多少次雨季,他的心底究竟有多厚的苔鲜);诉说中有中国古典文明失落的惆怅(前尘隔海,古屋不再,何等的黯然伤神与悲愤);诉说中也带着“严寒里竟有一点温暖的感觉了”的欣然。(虽然只剩下一种回忆,但有回忆,就有希望,听听那冷雨,中国是一个温暖的家,台湾是一个离散的儿啊,听听那冷雨,思归思归,盼望有期) 作者通过对台湾春寒料峭中漫长雨季的细腻感受的描写,真切地勾画出一个在冷雨中孑然独行的白发游子的形象,委婉地传达出一个漂泊他乡者浓重的孤独和思乡之情,表现了一个远离故土的知识分子对传统文化的深情依恋和赞美。梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得。

——李清照《声声慢》

帘外雨潺潺,春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客,一晌贪欢。

——李煜《浪淘沙》

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池,

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

——李商隐《巴山夜雨》

雨中黄叶树,灯下白头人

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

雨是古今作家反复歌咏的对象,而余光中在文中所创造的“冷雨”的意象是经过独有的审美感受创造出来的。余光中笔下的雨,如“鬼雨”、“冷雨”都具有鲜明的独创性。这是作家独具慧眼的发现。《听听那冷雨》借“冷雨”这个意象,把人带进了一个冷寂、凄迷的氛围之中,抒发了身在海岛、异城的游子对故国、故土的无尽的乡愁

这篇散文运用通感、比喻、叠字等多种修辞手法,构建出一个空蒙而迷幻的出神入化之境。如“听听,那冷雨。看看,那冷雨。嗅嗅闻闻那冷雨。舔舔吧,那冷雨”一句,综合运用了通感、叠字、排比等手法,渗融着诗的意境,有雨声的节奏感,诉之于感官,给读者的感觉是多方位的。

————江少川主编《大学语文》名家点评: 烧我成灰,我的汉魂唐魄仍然萦绕着那片厚土 余光中聆听自己心中的冷雨

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头

乡 愁长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头有一位诗人,在台北厦门街的小巷里,高吟乡愁。

有一位散文家,时常举目望星天,作逍遥之游。

有一位评论家,拿起锐利的笔,声称要剪掉散文的辫子。余光中

“要做屈原和李白的传人”;

“欧风美雨都不能夺走我的汉魂唐魄”;

“中国,最美最母亲的国度”。余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国。礼赞“中国,最美最母亲的国度”。他说:“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。余光中一生从事诗歌、散文、评论和翻译,自称为自己写作的“四度空间”

其诗常常洋溢着对祖国的呼唤和对中国传统历史文化的追缅怀念之情,“乡愁”式的中国情结是余诗的一大主题 。

——余光中《寻李白》酒入豪肠,七分酿成了月光

剩下的三分啸成剑气

绣口一吐,就是半个盛唐 余光中,1928年生于南京,祖籍福建永春,1949年随父母去了香港,1950年迁居台湾,之后,就一直在台湾、香港和美国之间辗转漂泊,他是中国文坛杰出的诗人与散文家。1974年,他到香港中文大学任教,并于同年写下了《听听那冷雨》这篇散文,1992年终于得以回到思念已久的大陆。余光中热爱中国传统文化,他呼吸在当今,却已经进入了历史,它的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。左手写散文:

其散文被称为“诗化了的散文”。感性与理趣,幽默与庄重,传统与现代交织在一起,构成了气魄宏大、想象富赡、笔力雄健、风格华美的散文路径。

思想常常驰骋千里,句式变化多端 ,注重散文的容量和弹性,追求汉语自身的精致、准确与神韵。右手写诗歌:

故诗作最丰,约六百余首。

其诗常常洋溢着对祖国的呼唤和对中国传统历史文化的追缅怀念之情,“乡愁”式的中国情结是余诗的一大主题 。情感线索:

听雨(清明时节的雨为主线)

横的地域感: 美国 台湾 大陆

纵的历史感:太初有字 亡宋之痛 公寓时代

纵横交错的现实感:

人到中年沧桑过后的洞明人生

现代都市对传统意趣的破坏

对永恒的理想的追求

朗诵语音的轻重

语速的缓急

断句与停顿低沉、缓慢、

自白、倾诉、

一往情深、

乡愁难奈、

幽思邈远

重点字词:

惊蛰 仓颉 氤氲 米芾 羯鼓

寒濑 惊悸 淅沥 滂沱

揪(揪住) 锹(铁锹)

啾(啁啾) 愀(愀然)我们接触一篇文章的时候,首先接触的是它的题目,因为,题目中往往包含着文章的主要意象,大家看看这篇文章的题目具不具备这样的特点呢?(具备)那本文中主要的意象是什么呢?(雨,而且是冷冷的雨)

《听听那冷雨》,主干是听雨,叠词“听听”写出听雨的情态;“那”对“冷雨”作一定限定,使人联想到去国怀乡的特定情境;“冷”表现出雨给人的感觉:凄凉、凄清、凄迷、凄楚。“冷”是一种心境,一种浓浓的割舍不断的乡愁。

1、学生齐读第一段,总结文章的语言特色(叠词叠句),抓住最后两句话,提问为什么躲不过整个雨季?联系学生想家心理思考为什么连思想都是潮润润的? ??

明确:以雨开头,告诉我们,有时虽然可以暂时排遣心境,但是那分游子思乡的牵挂却是无处不在的。他也想家啊。 走入霏霏,

想入非非 佛教的说法,指一般的识力达不到的地方。后比喻脱离实际,幻想不能实现的事情。 霏霏非非料料峭峭~淋淋漓漓时而又淅淅沥沥

躲不过一阵潇潇的冷雨,也躲不过整个雨季,连思想都是湿的。杏花

春雨

江南 2、下面就需要大家的思绪跳一下了,看第二段前六个字,跳到了哪里?(台湾)这一段作者写了现实中的雨吗?

不是,而是写了与雨有关的字。其实我们汉字是世界上表意最丰富的一种文字,比方说这里的霜雪云霞的美丽,雷电霹雹的骇人。在这里作者就以对汉字的钟爱来倾注真切的赤子之情。比如“磁石一般的向心力” 3、那么就让我们来听听那冷雨吧。读第三段找出里面表现雨的感性的句子。

“空蒙而迷幻”是视觉;“薄荷的香味”、“淡淡的土腥气”是嗅觉;“冷”是触觉。讲了女性的雨,而女性又是最感性的,是一场多情的雨。 2、作者是从哪些角度写雨的?视觉味觉嗅觉听觉触觉冷雨潮湿淋淋漓漓淅淅沥沥点点滴滴滂滂沱沱清清爽爽新新,有一点薄荷的香味淡淡土腥气舔舔吧那冷雨 4、我们在看看其他的地方是否也给了作者同样的感觉呢?于是作者又写了美国。写了美国的哪儿?并思考这样写的作用是什么?

明确:此处写了美国西部的落基山。虽然这里很美,但是毕竟是在异国他乡,他的心是漂泊的,是没有寄托的,只有当他的脚步站在中国的土地上心里才觉得踏实。只有那种“白云回望合,清霭入看无”的境界才属于中国,这里用美国反衬出台湾“云气氤氲,雨气迷蒙”的情调,又一次回到了我们中国。而且讲到了米芾父子的山水画,只有这种情调才更像我国的山水画,才更有古中国的情韵。这里作者又一次借传统文化表达了对大陆的眷恋。 荡胸生层云杜甫《望岳》:

岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生层云,绝眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。 白云回望合,青霭入看无。。“宋画”与山水风景谁像谁? 姜夔《点绛唇》:

燕雁无心,太湖西畔随云去。数峰清苦,商略黄昏雨。第四桥边,拟共天随往。今何许?凭栏怀古,残柳参差舞。

5、如果上面四段主要写了雨的视觉和嗅觉,那么下面的部分将主要写到“听雨”。(找学生阅读第五段)回答问题:

(1) 从听觉上来说,作者听出了什么?

明确:首先是美感,然后听了“疏雨滴梧桐”和“骤雨打荷叶”是一种凄凉、凄清、凄楚。岛上听雨则多了一层凄迷。

(2) 这两种感觉是否相同呢?

明确:不同。凄迷更多了一种怀乡之痛在里面。 (3)作者写到了少年听雨,中年听雨和白头听雨实际上表明的是什么?

明确:其实作者听雨,何尝不是听人生呢,这三个阶段给人的感觉一定是不相同的,少年时候,年幼无知,在灯下听着雨声,听着故事,给人一种温馨,中年听雨,一个“客舟”表明了那种漂泊异乡的沧桑,老年听雨在僧庐下,却想到了亡宋之痛,想到了祖国的分裂状态,心中多一种浓浓的伤感。 少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断西风而今听雨僧庐下,鬓已星星也.

悲欢离合总无情,

一任阶前点滴到天明凄清、凄凉、凄楚、凄迷 少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中江阔云低,断雁叫西风。 而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情, 一任阶前、点滴到天明。少年听雨 红绣楼头醉卧酒,少年不识愁滋味。

中年听雨 独在异乡为异客,历经沧桑欲断肠。

白头听雨 摧心折骨家与国,几回回梦里回大陆。化用: 疏雨滴梧桐声声慢 (宋)李清照

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑。梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?化用: 少年听雨虞美人 · 听雨 (宋)蒋捷

少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。

而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。 (4)思考最后一句话“窗外在喊谁”?谁在喊呢?

明确:是故乡在呼唤漂泊的游子。 6、接下来作者又写了雨韵,写到了雨的音乐,又一次讲到“那古老的音乐,属于中国”,讲到了听雨屋,讲到了“日式古屋里听雨”,大家看一下两个日式古屋里听雨听到的是同一种雨吗? 据说在竹楼上面,急雨声如瀑布,密雪声比碎玉,而无论鼓琴,咏诗,下棋,投壶,共鸣的效果特别好。这样岂不像住在竹筒里面。明确:不是。前一种听到的是台风台雨,雷雨,暴雨,西北雨,写到了凄凉的秋意,听到这些的时候,作者那颗平静的心再也无法宁静,只剩下了一份凄凉,惆怅,冷湿的情怀。后者从春雨绵绵,听到了秋雨潇潇,从少年听到中年,雨是一种单调而耐听的音乐,而且是回忆的音乐,于是自然地想到了江南,想到了四川。 日式瓦屋回忆的音乐 雨是潮潮润润的音乐下在渴望的唇上舐舐那冷雨 深切的思 乡之情古大陆日式瓦屋古老的音乐回忆的音乐凄凉、凄清、凄楚

凄楚、凄迷 但是是梦总会醒的,是回忆总会回到现实的,于是他又无法不回到70年代的台北,回到那个黑白的公寓时代,瓦的音乐成了绝响,美丽的蝴蝶飞入了历史的记忆,现在真的不需要了吗?并不是的,生活富足了,可是色彩却单一了,情韵没有了,只剩下一张黑白的默片,表达了作者的一种深深的遗憾,一种家国之痛的遗憾。公寓时代来临,台北一下子长高了这么多,瓦的音乐成了绝响……树砍光了,鸟声也减了啾啾,蛙声沉了阁阁……要听鸡叫要到《诗经》里去寻找。现在只剩下一张黑白片,黑白的默片。

黑白胶片:整个中国, 整部中国历史雨中撑伞仍不失古典的韵味。

任雨点敲在黑布伞或是透明的塑胶伞上,将骨柄一旋,雨珠向四方喷溅,伞缘便旋成了一圈飞檐。通读全文,作者为什么要选 “雨”作为自己情感的寄托?为什么要加“冷”字?作者为什么选择“冷雨”这一意象来表达自己的乡愁?“雨”可以表现故国之思的缠绵悠长。

“冷”有两层含义:

(1)突出在春寒料峭里的雨给人的外在的实在的感受。

(2)表现作者远离大陆内心产生的凄凉。探讨与争鸣本文为什么以《听听那冷雨》为题?“听听那冷雨”实则是在听什么?听听那冷雨”其实是听听那凄凄切切的诉说诉说中有乡愁难搁的苦楚。(一位英雄,经得起多少次雨季,他的心底究竟有多厚的苔鲜);诉说中有中国古典文明失落的惆怅(前尘隔海,古屋不再,何等的黯然伤神与悲愤);诉说中也带着“严寒里竟有一点温暖的感觉了”的欣然。(虽然只剩下一种回忆,但有回忆,就有希望,听听那冷雨,中国是一个温暖的家,台湾是一个离散的儿啊,听听那冷雨,思归思归,盼望有期) 作者通过对台湾春寒料峭中漫长雨季的细腻感受的描写,真切地勾画出一个在冷雨中孑然独行的白发游子的形象,委婉地传达出一个漂泊他乡者浓重的孤独和思乡之情,表现了一个远离故土的知识分子对传统文化的深情依恋和赞美。梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得。

——李清照《声声慢》

帘外雨潺潺,春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客,一晌贪欢。

——李煜《浪淘沙》

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池,

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

——李商隐《巴山夜雨》

雨中黄叶树,灯下白头人

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

雨是古今作家反复歌咏的对象,而余光中在文中所创造的“冷雨”的意象是经过独有的审美感受创造出来的。余光中笔下的雨,如“鬼雨”、“冷雨”都具有鲜明的独创性。这是作家独具慧眼的发现。《听听那冷雨》借“冷雨”这个意象,把人带进了一个冷寂、凄迷的氛围之中,抒发了身在海岛、异城的游子对故国、故土的无尽的乡愁

这篇散文运用通感、比喻、叠字等多种修辞手法,构建出一个空蒙而迷幻的出神入化之境。如“听听,那冷雨。看看,那冷雨。嗅嗅闻闻那冷雨。舔舔吧,那冷雨”一句,综合运用了通感、叠字、排比等手法,渗融着诗的意境,有雨声的节奏感,诉之于感官,给读者的感觉是多方位的。

————江少川主编《大学语文》名家点评: 烧我成灰,我的汉魂唐魄仍然萦绕着那片厚土 余光中聆听自己心中的冷雨