8.4 机械能守恒定律 说课课件 -2024-2025学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 8.4 机械能守恒定律 说课课件 -2024-2025学年高一下学期物理人教版(2019)必修第二册(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 67.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-07-25 13:13:23 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

说课内容:

一、教材分析

二、学情分析

三、教学目标、重点、难点

四、设计理念

五、教学过程

六、说课小结

一、教材分析

在教材中的地位和作用:本节是对前几节内容的总结,是学习能量守恒定律的基础。通过对本节内容的学习,学生对功是能量转化的量度会有更加深刻的理解,也为用能量观点研究力学问题提供了良好的途径。

教材编排:人教版必修2第七章第8节

课时安排:1课时

二、学情分析

1. 通过初中及前几节内容的学习,学生知道重力做功会引起重力势能的变化,弹簧弹力做功会使弹性势能发生变化,合外力做功会引起物体动能的变化,对功能关系的认识加深了。

2. 多数学生对于抽象的理论定性问题,尤其是单纯的公式推导,不是很感兴趣;而实验、影像、声音、动画形式有利于加深印象、引起兴趣。

三、教学目标、重点、难点

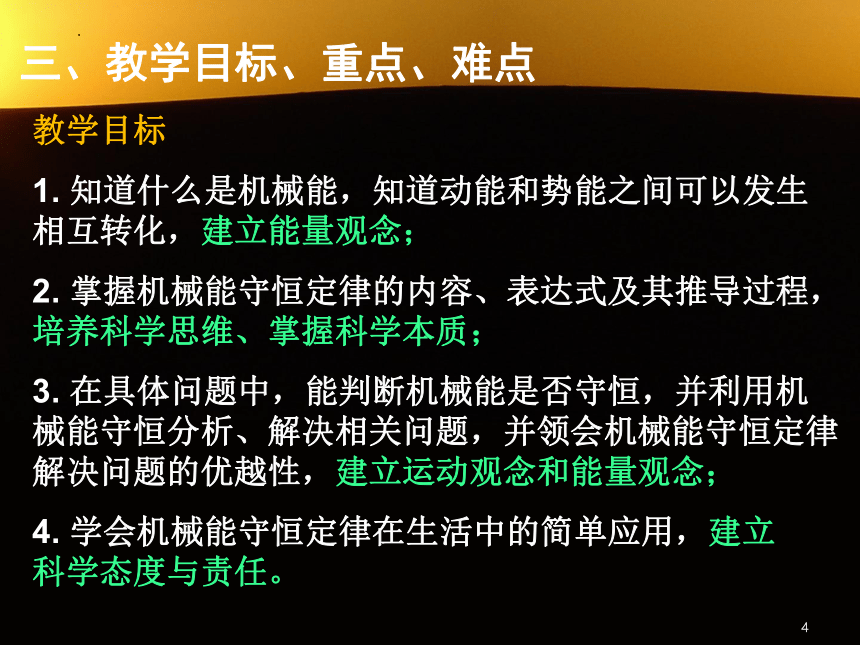

教学目标

1. 知道什么是机械能,知道动能和势能之间可以发生相互转化,建立能量观念;

2. 掌握机械能守恒定律的内容、表达式及其推导过程,培养科学思维、掌握科学本质;

3. 在具体问题中,能判断机械能是否守恒,并利用机械能守恒分析、解决相关问题,并领会机械能守恒定律解决问题的优越性,建立运动观念和能量观念;

4. 学会机械能守恒定律在生活中的简单应用,建立

科学态度与责任。

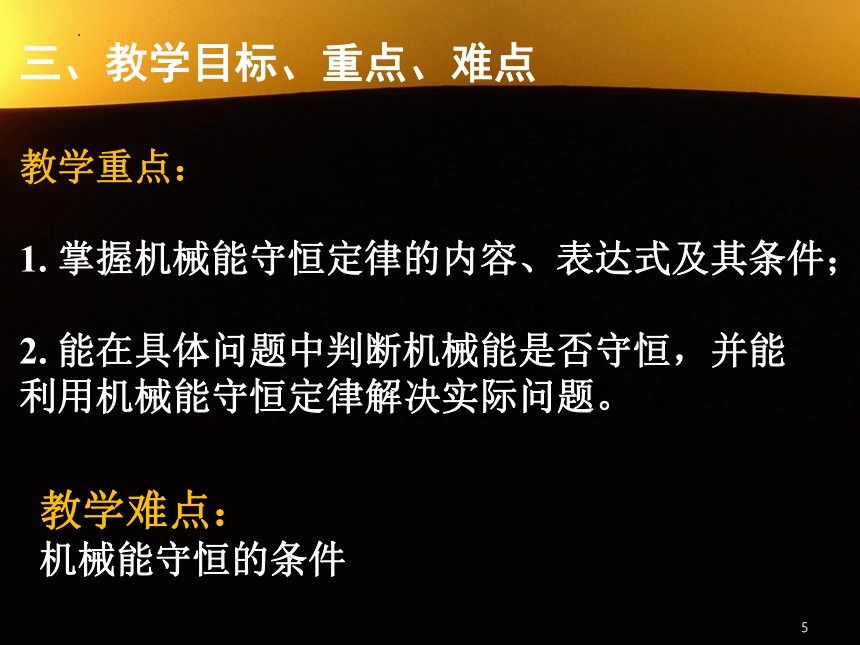

教学重点:

1. 掌握机械能守恒定律的内容、表达式及其条件;

2. 能在具体问题中判断机械能是否守恒,并能

利用机械能守恒定律解决实际问题。

三、教学目标、重点、难点

教学难点:

机械能守恒的条件

四、设计理念

基于对学生物理学科核心素养的培养,

本节通过实验探究和理论推导相结合,利用

实验创设情境,理论分析推导,实验加以验证。在学生原有基础上进行知识延伸和扩展,

得出机械能守恒定律的内容,使学生加深对

机械能守恒定律的认识,形成物理观念,培养

科学思维和科学探究意识,建立科学态度与责任

五、教学过程—引入

利用研究机械能守恒定律仪器,用小物体代替飞刀,将视频情景重现,使小物体从某一高度释放,让小物体摆动,通过实验观察,小物体摆到最高处时的位置有何特点?

五、教学过程—探究实验1

五、教学过程—探究实验1

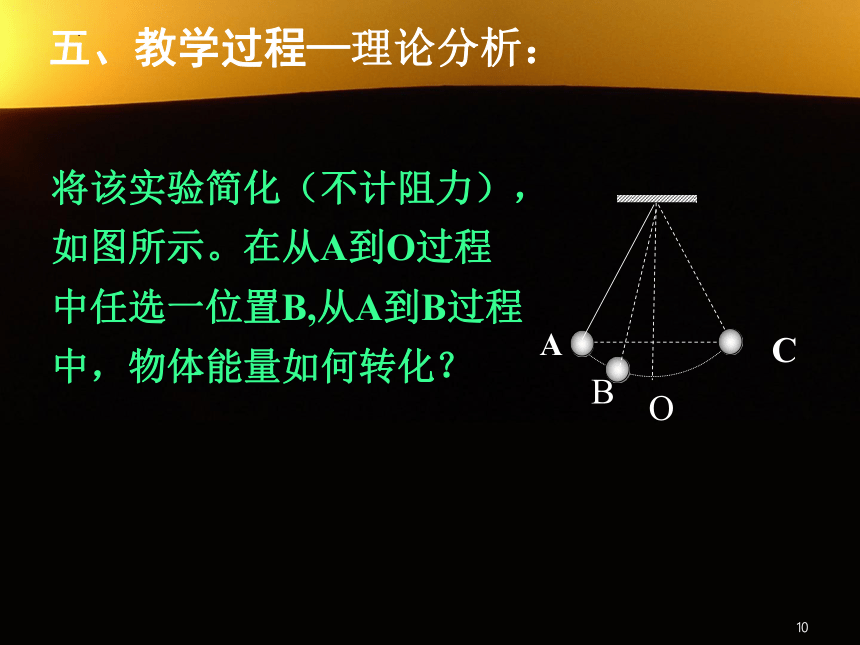

将该实验简化(不计阻力),如图所示。在从A到O过程中任选一位置B,从A到B过程中,物体能量如何转化?

A

C

O

B

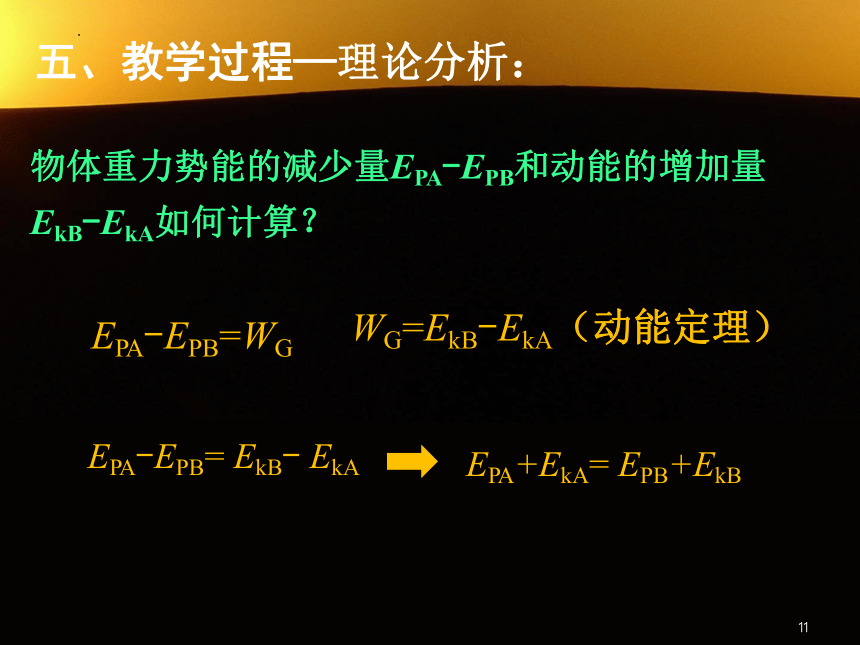

五、教学过程—理论分析:

物体重力势能的减少量EPA-EPB和动能的增加量EkB-EkA如何计算?

EPA-EPB=WG

WG=EkB-EkA(动能定理)

EPA-EPB= EkB- EkA

EPA+EkA= EPB+EkB

五、教学过程—理论分析:

机械能

在物理学中,把物体的势能和动能统称为机械能。

其中,势能包括重力势能和弹性势能。

类比A到O的运动过程分析,请同学们分组讨论。 (限时2分钟)

(提示:在O到C过程中任选一位置D,研究O和D的机械能是否相等)

A

C

O

从O到C程中,物体机械能是否能保持不变?

D

五、教学过程—理论分析:

五、教学过程—演示实验

利用数字化实验室,呈现物体下落

过程机械能的具体数值和变化情况。

只有重力做功的情况下,动能和重力势能相互转化,而重力势能和动能之和保持不变,即机械能保持不变。

五、教学过程—得出结论

五、教学过程 —提出问题

重力势能和动能组成的机械能保持

不变,与之类比,那么在只有弹力做功

情况下,弹性势能和动能组成的机械能

是否遵循同样的规律呢?

五、教学过程—探究实验2

用位移传感器,使水平弹簧振子振动,观察弹簧振子的振动的图像。弹簧振子在运动到最远处时位置有何特点?

五、教学过程 —探究实验2

类比重力做功情况下的分析过程,分组讨论弹性势能和动能组成的机械能是否不变? (限时2分钟。A 和A是运动过程中任意两个位置)

五、 教学过程—理论分析

类比重力做功情况下的分析过程,分组讨论弹性势能和动能组成的机械能是否不变? (限时2分钟。A 和A是运动过程中任意两个位置)

五、 教学过程—理论分析

五、教学过程—实验验证

实验验证理论分析

实验验证理论分析

五、教学过程—实验验证

伸长量x

伸长量x

伸长量x-Δx

伸长量x+Δx

弹性势能Ep1=2

动能Ek1

弹性势能Ep2= +

动能Ek2

五、教学过程—实验验证

实验验证理论分析

若机械能保持不变,有

2 +EK1=+ +EK2

EP1+EK1= EP2+EK2

化简为

EK1= +EK2

五、教学过程—实验验证

实验器材

底部标有坐标

五、教学过程—实验验证

实验器材

自制遮光条,遮光条长度为0.5cm。

通过光电门快速输出4个速度

五、教学过程—实验验证

实验器材

五、教学过程—实验验证

实验器材

五、教学过程—实验验证

实验过程

已知振子质量m=47g,

弹簧劲度系数k=9.68N/m

将振子从4cm出静止释放,自制遮光条通过光电门时,测出振子在=3cm、2cm、1cm、0cm时的速度。之后将数据输入excel表格处理数据。

五、教学过程—实验验证

只有弹力做功时,弹性势能和动能组成的机械能保持不变。

五、教学过程—得出结论

在只有重力或弹力做功的系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。这叫做机械能守恒定律。

五、教学过程 —总结规律

机械能守恒条件

只有重力或弹力做功

①只有重力和系统内弹力作用,

没有其他力作用;

②有重力弹力以外的力作用

但这些力不做功;

五、教学过程

机械能守恒定律表达式

(1) 从守恒的角度:系统的初、末两状态机械能守恒,

或E1=E2

需规定参考平面

(2) 从转化的角度:系统动能增加等于势能的减少

Ek=- Ep

(3) 从转移的角度:系统由A、B两个物体构成时,A的机械能的增量等于B的机械能的减少量

不需要规定参考平面

Δ EA= ΔEB

不需要规定参考平面

即:EP1+EK1=EP2+EK2

五、教学过程

五、教学过程

对视频 “飞刀游戏”作出解释;

物理联系生活

想一想生活中有哪些机械能守恒的事例?

那些不守恒的事例?

五、教学过程

例题.以初速度为v0从地面竖直向上抛出一物体,不计空气阻力,物体升到某一高度时,其重力势能恰好为动能的2倍,选地面为参考平面,此高度为多少?

五、教学过程

五、教学过程-课堂小结

作业:

学案对点演练习题(必做)

活页练习(选做)

五、教学过程

五、教学过程—板书设计

§7.8机械能守恒定律

一、机械能:

二、机械能守恒定律

1. 内容:

2. 机械能守恒条件:只有重力或弹力做功。

3. 表达式:

(1) EP1+EK1=EP2+EK2 或E1=E2

(2) Ek= Ep

(3) Δ EA= ΔEB

六、说课小结

核心素养需要教师在课堂中不断渗透和落实,才能内化成学生的学科能力。

六、说课小结

六、说课小结

学生通过经历解决实际问题的过程,形成物理

观念,实现从“解题”到“解决问题”转变,加深对机械能守恒定律的理解,并掌握机械能守恒定律。提高用学过的物理概念和规律去解释自然现象和

解决实际问题的能力,在学习物理的过程中形成

科学思维,提高科学推理的能力,进而提高学生的物理学科核心素养。

说课内容:

一、教材分析

二、学情分析

三、教学目标、重点、难点

四、设计理念

五、教学过程

六、说课小结

一、教材分析

在教材中的地位和作用:本节是对前几节内容的总结,是学习能量守恒定律的基础。通过对本节内容的学习,学生对功是能量转化的量度会有更加深刻的理解,也为用能量观点研究力学问题提供了良好的途径。

教材编排:人教版必修2第七章第8节

课时安排:1课时

二、学情分析

1. 通过初中及前几节内容的学习,学生知道重力做功会引起重力势能的变化,弹簧弹力做功会使弹性势能发生变化,合外力做功会引起物体动能的变化,对功能关系的认识加深了。

2. 多数学生对于抽象的理论定性问题,尤其是单纯的公式推导,不是很感兴趣;而实验、影像、声音、动画形式有利于加深印象、引起兴趣。

三、教学目标、重点、难点

教学目标

1. 知道什么是机械能,知道动能和势能之间可以发生相互转化,建立能量观念;

2. 掌握机械能守恒定律的内容、表达式及其推导过程,培养科学思维、掌握科学本质;

3. 在具体问题中,能判断机械能是否守恒,并利用机械能守恒分析、解决相关问题,并领会机械能守恒定律解决问题的优越性,建立运动观念和能量观念;

4. 学会机械能守恒定律在生活中的简单应用,建立

科学态度与责任。

教学重点:

1. 掌握机械能守恒定律的内容、表达式及其条件;

2. 能在具体问题中判断机械能是否守恒,并能

利用机械能守恒定律解决实际问题。

三、教学目标、重点、难点

教学难点:

机械能守恒的条件

四、设计理念

基于对学生物理学科核心素养的培养,

本节通过实验探究和理论推导相结合,利用

实验创设情境,理论分析推导,实验加以验证。在学生原有基础上进行知识延伸和扩展,

得出机械能守恒定律的内容,使学生加深对

机械能守恒定律的认识,形成物理观念,培养

科学思维和科学探究意识,建立科学态度与责任

五、教学过程—引入

利用研究机械能守恒定律仪器,用小物体代替飞刀,将视频情景重现,使小物体从某一高度释放,让小物体摆动,通过实验观察,小物体摆到最高处时的位置有何特点?

五、教学过程—探究实验1

五、教学过程—探究实验1

将该实验简化(不计阻力),如图所示。在从A到O过程中任选一位置B,从A到B过程中,物体能量如何转化?

A

C

O

B

五、教学过程—理论分析:

物体重力势能的减少量EPA-EPB和动能的增加量EkB-EkA如何计算?

EPA-EPB=WG

WG=EkB-EkA(动能定理)

EPA-EPB= EkB- EkA

EPA+EkA= EPB+EkB

五、教学过程—理论分析:

机械能

在物理学中,把物体的势能和动能统称为机械能。

其中,势能包括重力势能和弹性势能。

类比A到O的运动过程分析,请同学们分组讨论。 (限时2分钟)

(提示:在O到C过程中任选一位置D,研究O和D的机械能是否相等)

A

C

O

从O到C程中,物体机械能是否能保持不变?

D

五、教学过程—理论分析:

五、教学过程—演示实验

利用数字化实验室,呈现物体下落

过程机械能的具体数值和变化情况。

只有重力做功的情况下,动能和重力势能相互转化,而重力势能和动能之和保持不变,即机械能保持不变。

五、教学过程—得出结论

五、教学过程 —提出问题

重力势能和动能组成的机械能保持

不变,与之类比,那么在只有弹力做功

情况下,弹性势能和动能组成的机械能

是否遵循同样的规律呢?

五、教学过程—探究实验2

用位移传感器,使水平弹簧振子振动,观察弹簧振子的振动的图像。弹簧振子在运动到最远处时位置有何特点?

五、教学过程 —探究实验2

类比重力做功情况下的分析过程,分组讨论弹性势能和动能组成的机械能是否不变? (限时2分钟。A 和A是运动过程中任意两个位置)

五、 教学过程—理论分析

类比重力做功情况下的分析过程,分组讨论弹性势能和动能组成的机械能是否不变? (限时2分钟。A 和A是运动过程中任意两个位置)

五、 教学过程—理论分析

五、教学过程—实验验证

实验验证理论分析

实验验证理论分析

五、教学过程—实验验证

伸长量x

伸长量x

伸长量x-Δx

伸长量x+Δx

弹性势能Ep1=2

动能Ek1

弹性势能Ep2= +

动能Ek2

五、教学过程—实验验证

实验验证理论分析

若机械能保持不变,有

2 +EK1=+ +EK2

EP1+EK1= EP2+EK2

化简为

EK1= +EK2

五、教学过程—实验验证

实验器材

底部标有坐标

五、教学过程—实验验证

实验器材

自制遮光条,遮光条长度为0.5cm。

通过光电门快速输出4个速度

五、教学过程—实验验证

实验器材

五、教学过程—实验验证

实验器材

五、教学过程—实验验证

实验过程

已知振子质量m=47g,

弹簧劲度系数k=9.68N/m

将振子从4cm出静止释放,自制遮光条通过光电门时,测出振子在=3cm、2cm、1cm、0cm时的速度。之后将数据输入excel表格处理数据。

五、教学过程—实验验证

只有弹力做功时,弹性势能和动能组成的机械能保持不变。

五、教学过程—得出结论

在只有重力或弹力做功的系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。这叫做机械能守恒定律。

五、教学过程 —总结规律

机械能守恒条件

只有重力或弹力做功

①只有重力和系统内弹力作用,

没有其他力作用;

②有重力弹力以外的力作用

但这些力不做功;

五、教学过程

机械能守恒定律表达式

(1) 从守恒的角度:系统的初、末两状态机械能守恒,

或E1=E2

需规定参考平面

(2) 从转化的角度:系统动能增加等于势能的减少

Ek=- Ep

(3) 从转移的角度:系统由A、B两个物体构成时,A的机械能的增量等于B的机械能的减少量

不需要规定参考平面

Δ EA= ΔEB

不需要规定参考平面

即:EP1+EK1=EP2+EK2

五、教学过程

五、教学过程

对视频 “飞刀游戏”作出解释;

物理联系生活

想一想生活中有哪些机械能守恒的事例?

那些不守恒的事例?

五、教学过程

例题.以初速度为v0从地面竖直向上抛出一物体,不计空气阻力,物体升到某一高度时,其重力势能恰好为动能的2倍,选地面为参考平面,此高度为多少?

五、教学过程

五、教学过程-课堂小结

作业:

学案对点演练习题(必做)

活页练习(选做)

五、教学过程

五、教学过程—板书设计

§7.8机械能守恒定律

一、机械能:

二、机械能守恒定律

1. 内容:

2. 机械能守恒条件:只有重力或弹力做功。

3. 表达式:

(1) EP1+EK1=EP2+EK2 或E1=E2

(2) Ek= Ep

(3) Δ EA= ΔEB

六、说课小结

核心素养需要教师在课堂中不断渗透和落实,才能内化成学生的学科能力。

六、说课小结

六、说课小结

学生通过经历解决实际问题的过程,形成物理

观念,实现从“解题”到“解决问题”转变,加深对机械能守恒定律的理解,并掌握机械能守恒定律。提高用学过的物理概念和规律去解释自然现象和

解决实际问题的能力,在学习物理的过程中形成

科学思维,提高科学推理的能力,进而提高学生的物理学科核心素养。