苏教版(2024秋)科学 一年级第四单元《用双手创造》单元解析课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版(2024秋)科学 一年级第四单元《用双手创造》单元解析课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

一

教 材 解 析

第四单元 用双手创造

本单元主题关键词:

做

《手脑相长歌》(有删改)

第四单元《用双手创造》

1.主题单元的提出

2.对《课程标准》的落实

3.在整套教材中的地位

4.本单元次级主题的主要内容及逻辑关系

5.模块内容与活动概述

6.单元教学目标

7.课 时 建 议

单元设计

第四单元《用双手创造 》

一、单元设计

第四单元《用大脑思考》

1.主题单元的提出

2.对《课程标准》的落实

3.在整套教材中的地位

4.本单元次级主题的主要内容及逻辑关系

5.模块内容与活动概述

6.单元教学目标

7.课 时 建 议

单元设计

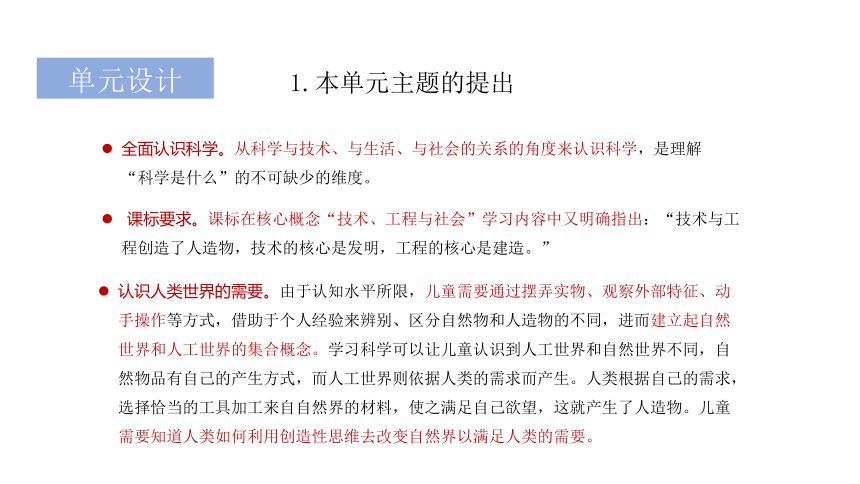

全面认识科学。从科学与技术、与生活、与社会的关系的角度来认识科学,是理解“科学是什么”的不可缺少的维度。

认识人类世界的需要。由于认知水平所限,儿童需要通过摆弄实物、观察外部特征、动手操作等方式,借助于个人经验来辨别、区分自然物和人造物的不同,进而建立起自然世界和人工世界的集合概念。学习科学可以让儿童认识到人工世界和自然世界不同,自然物品有自己的产生方式,而人工世界则依据人类的需求而产生。人类根据自己的需求,选择恰当的工具加工来自自然界的材料,使之满足自己欲望,这就产生了人造物。儿童需要知道人类如何利用创造性思维去改变自然界以满足人类的需要。

1.本单元主题的提出

单元设计

课标要求。课标在核心概念“技术、工程与社会”学习内容中又明确指出:“技术与工程创造了人造物,技术的核心是发明,工程的核心是建造。”

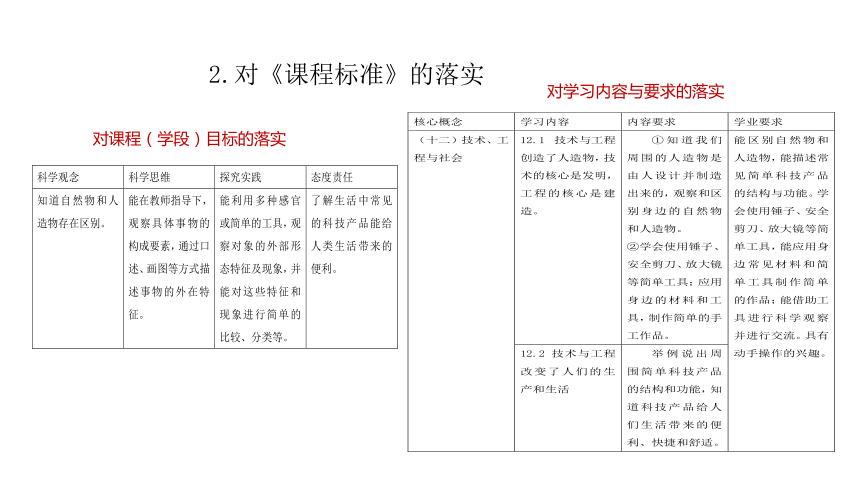

对课程(学段)目标的落实

对学习内容与要求的落实

2.对《课程标准》的落实

单元设计

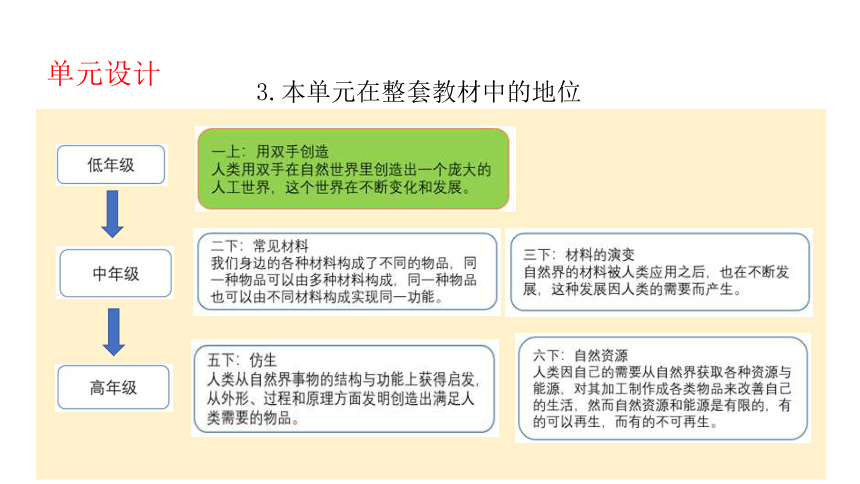

3.本单元在整套教材中的地位

单元设计

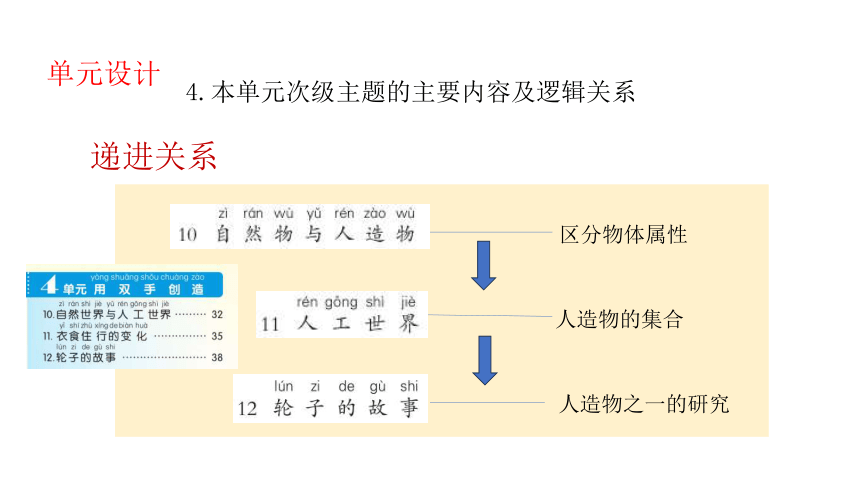

4.本单元次级主题的主要内容及逻辑关系

区分物体属性

人造物的集合

人造物之一的研究

递进关系

单元设计

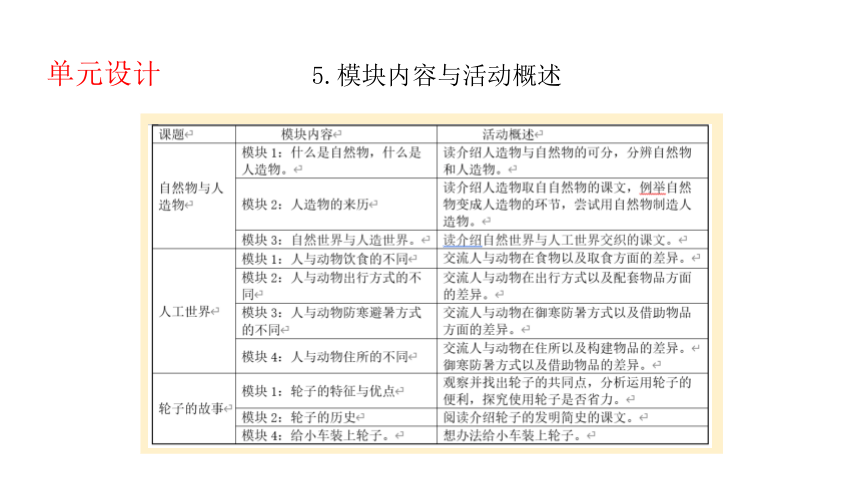

5.模块内容与活动概述

单元设计

6.单元教学目标

● 通过比较,能分辨出什么是自然物,什么是人造物。

●意识到人和动物的生活方式不一样。

●亲自动手,用自然物制作一个物品。

●保持对生活中常见科技产品的关注和兴趣。

单元设计

7. 课 时 建 议

序号 课题 课时

1 自然物和人造物 1

2 人工世界 1

3 轮子的故事 1-2

4 单元小结 0.5-1

总课时 3-6

二、教材解析与教学流程

课的解析

课的结构:递进关系

模块1:什么是自然物,什么是人造物

模块2:人造物的来历

模块3:自然世界与人造世界

明确和理解概念

自然物这样变成人造物

两种世界并存、交织

溯源

递进

重点与难点:

重点:区分自然物和人造物,发现它们的不同。

难点:在用自然物制作人造物的过程中,体会人工世界的形成。

教学目标:

●意识到我们周围有一个由自然物构成的自然世界,还有一个由人造物构成的人工世界。

●利用观察、辨别、归类等方法,发现自然物和人造物的不同。通过讨论、推理等方法,发现自然物和人造物之间的联系。

●在动手做中实现从自然物到人造物的变化,能够在物品中体现自己的创意。

●意识到人工世界和自然世界密不可分,它们应该和谐共生。

教学流程

模块1:什么是自然物、什么是人造物

陈述概念

练习

区分自然物和人造的主要标准:

物品的形态、结构、性质是否根据人的意志和需求而改变。如:

在形态方面,把自然界的石头搬回来当凳子用,这时的石头属于自然物;在石头上凿个洞,做成石臼,这时的石头就是人造物;

在结构方面:白蚁把树干掏空,树干仍然属于自然物;人把树干掏空成管状,树干就属于人造物。

在性质方面:用矿头来铺路,矿石属于人造物;用矿石中提炼出金属,金属制品就属于人造物。

比原教材具象化

教学流程

模块1:什么是自然物、什么是人造物

●教师提供有结构的材料帮助学生建构概念,如典型的自然物和人造物。

●教师还可以提供具有一定迷惑性的材料,如加工过的刻有文字的石头,让学生阐述理由,意识到是否加工,是鉴别人造物和自然物的重要标志。

对于自然物和人造物的不同,无需结构性认知,只需要说出哪些方面不同即可,不求周延。

设计意图:

将物体分为两大类,为后续形成自然世界和人工世界的概念奠定认知基础。

读介绍人造物与自然物的课文,分辨自然物和人造物。

教学流程

模块2:人造物的来历

关系

自然物变成人造物的过程是,大自然提供各种原材料,人类根据自身需求对其进行加工,使之变成制作物品的材料以及成品。

搭小棚子需要一定的程序,先要搭好框架,然后进行覆盖,其中要运用到捆扎、覆盖等技术手段。

过程

原活动手册改编

增加更多制作选项

教学流程

模块2:人造物的来历

设计意图:

提供多种练习机会,巩固对自然物、人造物的理解。

读介绍人造物取自自然物的课文,例举自然物变成人造物的环节,尝试用自然物制造人造物。

●可以向学生提供生产制造的视频,如砖瓦、织布、收割、建筑的视频来帮助学生认识自然物变成人造物的过程。

●在制作过程中,可以提供相应的简单工具,如剪刀、细线、胶水等。

●这是一组利用自然物做人造物的动手实践。可选做。

提醒学生在使用工具的时候,要注意安全。

教学流程

模块3:自然世界与人造世界

●自然世界和人工世界概念的建立需要进行变式训练,如将让学生观察教师环境、家庭环境、小区环境、野外环境、游乐场环境等。

●对于一年级的小朋友来说,理解自然世界和人工世界的和谐共处可能是一个相对复杂的概念。教学中可以通过简单、直观的方式来帮助他们归纳和理解这个问题。

●可以提供一些被污染的环境,让一年级学生辨析。

在说明人与自然已改和谐共生时,提醒学生:1.爱护环境;2.节约能源;3.减少污染;4.尊重动物等。

设计意图:

说明自然世界与人工世界在现实当中往往不是孤立存在的。

读介绍自然世界与人工世界交织的课文。

新增内容

课的解析

课的结构:并列关系

模块1:人与动物饮食的不同

模块2:人与动物出行方式的不同

模块3:人与动物防寒避暑方式的不同

模块4:人与动物住所的不同

人类创造人工世界

重点与难点:

重点:比较人与动物在衣食住行方面的不同

难点:区分不同的人造物满足了人类的哪些需求

教学目标:

●意识到人和动物的生活方式不一样,人类根据自己需求创造了人造物。

●通过交流、推理等方法发现人造物满足了人类不同的需求,体会到人造物给人类带来的好处。

●意识到人造物体现了人类的意志,是人类创造力的表现。

教学流程

模块1:人与动物饮食的不同

人类可以加工食物,使用火烹饪食物,使得食物更加美味且易于消化。而动物则主要依赖于本能觅食,它们的食物来源相对单一,大多是生肉、果实或者植物。此外,人类还需要摄取足够的水分,而动物则可以通过食物或自身代谢获得所需的水分。为了加工食物,人类又发明创造了很多器具。

将原教材此内容丰富化;增加了相关人造物的内容

教学流程

模块1:人与动物饮食的不同

●在可以从食物来源、食物种类、食物状态、食物加工四个方面引导学生交流。可以让孩子们分成小组,每组选择一个主题进行深入讨论。

●引导学生思考这些不同是如何满足人类生活需要的。

●提供一些简单易懂的科普读物或视频,供孩子们课后自主学习,加深对讨论主题的理解。

设计意图:

以饮食作为认识人工世界的首位,凸现其重要性。

交流人与动物在食物以及取食方面的差异。

教学流程

模块2:人与动物出行方式的不同

出行方式

动物的出行方式则主要依赖于它们的身体结构,如腿、翅膀等,没有使用额外的工具。

人类的出行方式通常还依赖于各种交通工具,如汽车、火车、飞机、自行车等。这些工具不仅提高了人类的出行速度,还扩大了出行范围,使人们能够更方便地到达目的地。

附属设备

教学流程

模块2:人与动物出行方式的不同

直观展示:使用图片、视频和实物等直观教具,帮助孩子们更好地理解不同出行方式的特点。

互动讨论:鼓励孩子们积极参与讨论,分享自己的观点和发现,培养他们的口头表达和交流能力。

小组合作:分组让孩子们进行小组讨论和合作,培养他们的团队合作精神和解决问题的能力。

设计意图:

从发明与运用交通工具的角度,展现人类运用智慧的创造促进了人工世界的进步。

交流人与动物在出行方式以及配套物品方面的差异。

教学流程

模块3:人与动物防寒避暑方式的不同

穿戴

动物则主要依靠自身的毛发、皮肤等来适应环境,保持温暖。

人类在御寒防暑方面,主要依靠衣物,如用衣服、裤子、鞋子等,以保护自己免受寒冷、风雨等自然环境的侵害。而且,较为复杂和多样化。除了通过衣物来,人类还创造了各种物体来实现御寒防暑的目的。

其他设备

教学流程

模块3:人与动物防寒避暑方式的不同

●可以对学生的分享进行点评和总结,强调人和动物在防暑御寒方面的差异以及这些差异对它们的生存和适应环境的重要性。

●可以用动物和人类如何防暑御寒的简短故事,如:小熊如何通过在树荫下乘凉、在河里游泳来避暑,而小朋友则通过吃冰淇淋、穿短袖短裤来降温,导入学习内容。

●可以用一些图片或视频资料,展示动物(如狗、猫、大象等)和人类在防暑御寒方面的行为或物品。

交流人与动物在御寒防暑方式以及借助物品方面的差异。

设计意图:

从保温与散热的角度表现人类为适应和改变环境所做出的努力。

要求有变化

教学流程

模块4:人与动物住所的不同

住所

动物则主要依赖于自然环境,如树洞、石洞等,或者通过挖掘、搭建等方式建造简单的住所。

人类在住宿方面相较于动物更为复杂和多样化。人类可以建造各种房屋、住所,提供安全、舒适、温暖的居住环境。

建材

教学流程

模块4:人与动物住所的不同

●可以让学生在家中或小区里观察小鸟的居住地,也可以观察他们的宠物或邻居的宠物是如何选择和适应自己的居住环境的,并尝试用画画或写句子的方式记录下来。这样可以让学生将课堂上学到的知识应用到实际生活中,提高他们的观察力和实践能力。

●在讨论时,可以让学生组,每个小组讨论一个话题,如“动物为什么选择这样的栖息地?”“古人的住房和现代人的住房是如何演变的?等等。老师可以在小组间走动,解答学生的疑问,引导他们深入思考。

●老师可以根据学生的分享,进行总结归纳,强调动物和人类在居住方面的主要差异以及这些差异背后的原因,如“动物选择栖息地是为了保护自己,而人类则根据自己的需要建造了各种各样的住房”等,帮助学生理解。

交流人与动物在住所以及构建物品的差异。

设计意图:

从住所的角度,展现出人工世界中技术与工程的贡献。

要求有变化

课的解析

课的结构:组合(并列+递进)

模块1:轮子的特征与优点

模块2:轮子的历史

模块3:给小车装上轮子

归纳、因果关系探寻、探究

科学阅读

思考与实践

调整原教材结构

重点与难点:

重点:了解轮子的作用和发明过程。

难点:给小车安装轮子。

教学目标:

●通过观察发现轮子的共同点,了解轮子在生活中的应用。

●通过推重物的对比活动,体会轮子的省力作用。

●阅读轮子发展史,了解轮子在发展过程中的关键变化。

●学会给小车安装轮子和吸管轴套,发现轴套的作用,体会动手解决问题的乐趣。

共同特征

作用

运用

模块1:轮子的特征与优点

教学流程

几个轮子?

教学流程

设计意图:

提供给学生多方面认识轮子的机会。

观察并找出轮子的共同点,分析运用轮子的便利,探究使用轮子是否省力。

教学流程

设计意图:

提供给学生多方面认识轮子的机会。

观察并找出轮子的共同点,分析运用轮子的便利,探究使用轮子是否省力。

在日常生活中,轮子被广泛应用于各种家居和娱乐设备中。如滑轮、轮滑鞋、滑板车等,都是利用了轮子的滚动特性。在工农业生产领域,轮子则被广泛应用于各种机械设备中,如切割、传送等。

●可以准备一些带有轮子的日常物品样本,如自行车、玩具车、行李箱等,供学生观察和讨论。

●可以准备一些图片和视频资料,展示轮子在不同领域的应用,帮助学生更好地理解轮子的重要性。

教学流程

设计意图:

提供给学生多方面认识轮子的机会。

观察并找出轮子的共同点,分析运用轮子的便利,探究使用轮子是否省力。

这是一个对比实验,应改先让学生猜想,使用轮子是不是省力,然后,引导学生想办法配轮子、思考这样比较不同的效果。在实验过程中,指导学生注意观察:哪些现象表明使用轮子省力,如:很方便地移动;用橡皮筋拉的时候,橡皮筋被拉伸得短等,增进学生得证据意识。

在实验过程中,教师应提醒学生注意安全事项,如:避免用力过猛导致铅笔滑出伤人。

教学流程

模块2:轮子的历史

按时间顺序

通过阅读的形式给出了轮子发展简史,也暗含着轮子的发对社会发展产生的深远的影响:它大大提高了人们的生产效率和移动速度,推动了人类文明的进步,使得人们能够更加方便地进行交流、贸易和探险活动。

凸现轴承的重要性。轴承通过减轻摩擦,使旋转更顺畅,从而减少能源消耗。这种作用在旋转的“轴”和旋转支持部分之间尤为重要。

教学流程

模块2:轮子的历史

●可以从简单的轮子发明开始,逐渐引导小朋友理解轮子的发展历程和重要性。

●教师在讲解时,使用简单易懂的语言,避免过于复杂的词汇和句子结构,确保小朋友能够轻松理解。

●可以适时地重复关键信息,帮助小朋友加深对轮子历史的理解。

●避免过长的讲解,不要导致小朋友失去兴趣。

设计意图:

进一步表现人造物的进步,加强科技史的教育。

阅读介绍轮子的发明简史的课文。

教学流程

模块3:给小车装上轮子

准备材料:一个适合大小的纸盒(最好选择较硬的纸板材料)、四个轮子(可以是塑料轮或纸轮)、胶水、剪刀、尺子等。

测量并剪切纸盒:首先确定纸盒的底部作为车的底盘,然后根据车轮的大小和纸盒的宽度,测量并剪切出四个适合车轮安装的孔位。

安装车轮:将四个车轮分别插入纸盒底部剪出的孔位中,使用胶水固定车轮与纸盒的连接处,确保车轮牢固不会脱落。

装饰车身:你可以使用彩色纸、贴纸或其他装饰材料来装饰纸盒,使玩具车看起来更加美观。可以画出车窗、车门等细节,增加玩具车的趣味性。

完善细节:如果需要,你可以在纸盒上添加纸质的方向盘、座椅等部件,使玩具车更加逼真。

检查牢固性:确保所有部件都牢固连接,没有松动的部分。

教学流程

模块3:给小车装上轮子

●在生活中寻找工具,如让学生将家里的牙膏盒、肥皂盒等拿来做车身,用竹签做轴,用矿泉水瓶盖做车轮,这些材料既环保又很常见,容易收集。

●注重培养学生的合作意识,指导学生明确分工,一人安装轮轴,一人将轮子固定于车身,各负其责,相互商讨,安装有序。

●注重安全。选择安全的工具和材料:确保使用的轮子、螺丝、胶水等材料和工具适合儿童使用,无毒无害,边缘光滑,不会割伤手;提醒学生在使用剪刀和竹签时要防止伤到手。

想办法给小车装上轮子。

设计意图:

给学生提供体会车辆发明技术的动手实践机会。

教学流程

布置作业

引导学生进一步关注生活中的轮子。

作业新增

单元小结

梳理自然物、与人造物之间的关系,进而厘清自然世界和人工世界之间的关系。

帮助儿童进一步理解人造物和人之间的关系,以及娱乐物品的诞生也是出于人的精神需求。

人类的娱乐方式通常更加复杂和多样化。除了基本的玩耍和游戏,人类还可以创造音乐、艺术、电影、文学等各种形式的娱乐活动。这些活动不仅要求高度的智力和创造力,还反映了人类的文化和历史背景。相比之下,动物的娱乐方式通常较为简单,主要是基于本能的行为,如追逐、捕食、玩耍等。

其次,人类的娱乐活动通常具有社交性。人们可以通过娱乐活动来交流和建立关系,如一起看电影、听音乐、参加运动等。这种社交性不仅增强了人们的联系,还有助于建立社区和文化。相比之下,动物的社交行为虽然也存在,但通常更多是基于生存和繁衍的需要,如群居、亲缘关系等。

一

教 材 解 析

第四单元 用双手创造

本单元主题关键词:

做

《手脑相长歌》(有删改)

第四单元《用双手创造》

1.主题单元的提出

2.对《课程标准》的落实

3.在整套教材中的地位

4.本单元次级主题的主要内容及逻辑关系

5.模块内容与活动概述

6.单元教学目标

7.课 时 建 议

单元设计

第四单元《用双手创造 》

一、单元设计

第四单元《用大脑思考》

1.主题单元的提出

2.对《课程标准》的落实

3.在整套教材中的地位

4.本单元次级主题的主要内容及逻辑关系

5.模块内容与活动概述

6.单元教学目标

7.课 时 建 议

单元设计

全面认识科学。从科学与技术、与生活、与社会的关系的角度来认识科学,是理解“科学是什么”的不可缺少的维度。

认识人类世界的需要。由于认知水平所限,儿童需要通过摆弄实物、观察外部特征、动手操作等方式,借助于个人经验来辨别、区分自然物和人造物的不同,进而建立起自然世界和人工世界的集合概念。学习科学可以让儿童认识到人工世界和自然世界不同,自然物品有自己的产生方式,而人工世界则依据人类的需求而产生。人类根据自己的需求,选择恰当的工具加工来自自然界的材料,使之满足自己欲望,这就产生了人造物。儿童需要知道人类如何利用创造性思维去改变自然界以满足人类的需要。

1.本单元主题的提出

单元设计

课标要求。课标在核心概念“技术、工程与社会”学习内容中又明确指出:“技术与工程创造了人造物,技术的核心是发明,工程的核心是建造。”

对课程(学段)目标的落实

对学习内容与要求的落实

2.对《课程标准》的落实

单元设计

3.本单元在整套教材中的地位

单元设计

4.本单元次级主题的主要内容及逻辑关系

区分物体属性

人造物的集合

人造物之一的研究

递进关系

单元设计

5.模块内容与活动概述

单元设计

6.单元教学目标

● 通过比较,能分辨出什么是自然物,什么是人造物。

●意识到人和动物的生活方式不一样。

●亲自动手,用自然物制作一个物品。

●保持对生活中常见科技产品的关注和兴趣。

单元设计

7. 课 时 建 议

序号 课题 课时

1 自然物和人造物 1

2 人工世界 1

3 轮子的故事 1-2

4 单元小结 0.5-1

总课时 3-6

二、教材解析与教学流程

课的解析

课的结构:递进关系

模块1:什么是自然物,什么是人造物

模块2:人造物的来历

模块3:自然世界与人造世界

明确和理解概念

自然物这样变成人造物

两种世界并存、交织

溯源

递进

重点与难点:

重点:区分自然物和人造物,发现它们的不同。

难点:在用自然物制作人造物的过程中,体会人工世界的形成。

教学目标:

●意识到我们周围有一个由自然物构成的自然世界,还有一个由人造物构成的人工世界。

●利用观察、辨别、归类等方法,发现自然物和人造物的不同。通过讨论、推理等方法,发现自然物和人造物之间的联系。

●在动手做中实现从自然物到人造物的变化,能够在物品中体现自己的创意。

●意识到人工世界和自然世界密不可分,它们应该和谐共生。

教学流程

模块1:什么是自然物、什么是人造物

陈述概念

练习

区分自然物和人造的主要标准:

物品的形态、结构、性质是否根据人的意志和需求而改变。如:

在形态方面,把自然界的石头搬回来当凳子用,这时的石头属于自然物;在石头上凿个洞,做成石臼,这时的石头就是人造物;

在结构方面:白蚁把树干掏空,树干仍然属于自然物;人把树干掏空成管状,树干就属于人造物。

在性质方面:用矿头来铺路,矿石属于人造物;用矿石中提炼出金属,金属制品就属于人造物。

比原教材具象化

教学流程

模块1:什么是自然物、什么是人造物

●教师提供有结构的材料帮助学生建构概念,如典型的自然物和人造物。

●教师还可以提供具有一定迷惑性的材料,如加工过的刻有文字的石头,让学生阐述理由,意识到是否加工,是鉴别人造物和自然物的重要标志。

对于自然物和人造物的不同,无需结构性认知,只需要说出哪些方面不同即可,不求周延。

设计意图:

将物体分为两大类,为后续形成自然世界和人工世界的概念奠定认知基础。

读介绍人造物与自然物的课文,分辨自然物和人造物。

教学流程

模块2:人造物的来历

关系

自然物变成人造物的过程是,大自然提供各种原材料,人类根据自身需求对其进行加工,使之变成制作物品的材料以及成品。

搭小棚子需要一定的程序,先要搭好框架,然后进行覆盖,其中要运用到捆扎、覆盖等技术手段。

过程

原活动手册改编

增加更多制作选项

教学流程

模块2:人造物的来历

设计意图:

提供多种练习机会,巩固对自然物、人造物的理解。

读介绍人造物取自自然物的课文,例举自然物变成人造物的环节,尝试用自然物制造人造物。

●可以向学生提供生产制造的视频,如砖瓦、织布、收割、建筑的视频来帮助学生认识自然物变成人造物的过程。

●在制作过程中,可以提供相应的简单工具,如剪刀、细线、胶水等。

●这是一组利用自然物做人造物的动手实践。可选做。

提醒学生在使用工具的时候,要注意安全。

教学流程

模块3:自然世界与人造世界

●自然世界和人工世界概念的建立需要进行变式训练,如将让学生观察教师环境、家庭环境、小区环境、野外环境、游乐场环境等。

●对于一年级的小朋友来说,理解自然世界和人工世界的和谐共处可能是一个相对复杂的概念。教学中可以通过简单、直观的方式来帮助他们归纳和理解这个问题。

●可以提供一些被污染的环境,让一年级学生辨析。

在说明人与自然已改和谐共生时,提醒学生:1.爱护环境;2.节约能源;3.减少污染;4.尊重动物等。

设计意图:

说明自然世界与人工世界在现实当中往往不是孤立存在的。

读介绍自然世界与人工世界交织的课文。

新增内容

课的解析

课的结构:并列关系

模块1:人与动物饮食的不同

模块2:人与动物出行方式的不同

模块3:人与动物防寒避暑方式的不同

模块4:人与动物住所的不同

人类创造人工世界

重点与难点:

重点:比较人与动物在衣食住行方面的不同

难点:区分不同的人造物满足了人类的哪些需求

教学目标:

●意识到人和动物的生活方式不一样,人类根据自己需求创造了人造物。

●通过交流、推理等方法发现人造物满足了人类不同的需求,体会到人造物给人类带来的好处。

●意识到人造物体现了人类的意志,是人类创造力的表现。

教学流程

模块1:人与动物饮食的不同

人类可以加工食物,使用火烹饪食物,使得食物更加美味且易于消化。而动物则主要依赖于本能觅食,它们的食物来源相对单一,大多是生肉、果实或者植物。此外,人类还需要摄取足够的水分,而动物则可以通过食物或自身代谢获得所需的水分。为了加工食物,人类又发明创造了很多器具。

将原教材此内容丰富化;增加了相关人造物的内容

教学流程

模块1:人与动物饮食的不同

●在可以从食物来源、食物种类、食物状态、食物加工四个方面引导学生交流。可以让孩子们分成小组,每组选择一个主题进行深入讨论。

●引导学生思考这些不同是如何满足人类生活需要的。

●提供一些简单易懂的科普读物或视频,供孩子们课后自主学习,加深对讨论主题的理解。

设计意图:

以饮食作为认识人工世界的首位,凸现其重要性。

交流人与动物在食物以及取食方面的差异。

教学流程

模块2:人与动物出行方式的不同

出行方式

动物的出行方式则主要依赖于它们的身体结构,如腿、翅膀等,没有使用额外的工具。

人类的出行方式通常还依赖于各种交通工具,如汽车、火车、飞机、自行车等。这些工具不仅提高了人类的出行速度,还扩大了出行范围,使人们能够更方便地到达目的地。

附属设备

教学流程

模块2:人与动物出行方式的不同

直观展示:使用图片、视频和实物等直观教具,帮助孩子们更好地理解不同出行方式的特点。

互动讨论:鼓励孩子们积极参与讨论,分享自己的观点和发现,培养他们的口头表达和交流能力。

小组合作:分组让孩子们进行小组讨论和合作,培养他们的团队合作精神和解决问题的能力。

设计意图:

从发明与运用交通工具的角度,展现人类运用智慧的创造促进了人工世界的进步。

交流人与动物在出行方式以及配套物品方面的差异。

教学流程

模块3:人与动物防寒避暑方式的不同

穿戴

动物则主要依靠自身的毛发、皮肤等来适应环境,保持温暖。

人类在御寒防暑方面,主要依靠衣物,如用衣服、裤子、鞋子等,以保护自己免受寒冷、风雨等自然环境的侵害。而且,较为复杂和多样化。除了通过衣物来,人类还创造了各种物体来实现御寒防暑的目的。

其他设备

教学流程

模块3:人与动物防寒避暑方式的不同

●可以对学生的分享进行点评和总结,强调人和动物在防暑御寒方面的差异以及这些差异对它们的生存和适应环境的重要性。

●可以用动物和人类如何防暑御寒的简短故事,如:小熊如何通过在树荫下乘凉、在河里游泳来避暑,而小朋友则通过吃冰淇淋、穿短袖短裤来降温,导入学习内容。

●可以用一些图片或视频资料,展示动物(如狗、猫、大象等)和人类在防暑御寒方面的行为或物品。

交流人与动物在御寒防暑方式以及借助物品方面的差异。

设计意图:

从保温与散热的角度表现人类为适应和改变环境所做出的努力。

要求有变化

教学流程

模块4:人与动物住所的不同

住所

动物则主要依赖于自然环境,如树洞、石洞等,或者通过挖掘、搭建等方式建造简单的住所。

人类在住宿方面相较于动物更为复杂和多样化。人类可以建造各种房屋、住所,提供安全、舒适、温暖的居住环境。

建材

教学流程

模块4:人与动物住所的不同

●可以让学生在家中或小区里观察小鸟的居住地,也可以观察他们的宠物或邻居的宠物是如何选择和适应自己的居住环境的,并尝试用画画或写句子的方式记录下来。这样可以让学生将课堂上学到的知识应用到实际生活中,提高他们的观察力和实践能力。

●在讨论时,可以让学生组,每个小组讨论一个话题,如“动物为什么选择这样的栖息地?”“古人的住房和现代人的住房是如何演变的?等等。老师可以在小组间走动,解答学生的疑问,引导他们深入思考。

●老师可以根据学生的分享,进行总结归纳,强调动物和人类在居住方面的主要差异以及这些差异背后的原因,如“动物选择栖息地是为了保护自己,而人类则根据自己的需要建造了各种各样的住房”等,帮助学生理解。

交流人与动物在住所以及构建物品的差异。

设计意图:

从住所的角度,展现出人工世界中技术与工程的贡献。

要求有变化

课的解析

课的结构:组合(并列+递进)

模块1:轮子的特征与优点

模块2:轮子的历史

模块3:给小车装上轮子

归纳、因果关系探寻、探究

科学阅读

思考与实践

调整原教材结构

重点与难点:

重点:了解轮子的作用和发明过程。

难点:给小车安装轮子。

教学目标:

●通过观察发现轮子的共同点,了解轮子在生活中的应用。

●通过推重物的对比活动,体会轮子的省力作用。

●阅读轮子发展史,了解轮子在发展过程中的关键变化。

●学会给小车安装轮子和吸管轴套,发现轴套的作用,体会动手解决问题的乐趣。

共同特征

作用

运用

模块1:轮子的特征与优点

教学流程

几个轮子?

教学流程

设计意图:

提供给学生多方面认识轮子的机会。

观察并找出轮子的共同点,分析运用轮子的便利,探究使用轮子是否省力。

教学流程

设计意图:

提供给学生多方面认识轮子的机会。

观察并找出轮子的共同点,分析运用轮子的便利,探究使用轮子是否省力。

在日常生活中,轮子被广泛应用于各种家居和娱乐设备中。如滑轮、轮滑鞋、滑板车等,都是利用了轮子的滚动特性。在工农业生产领域,轮子则被广泛应用于各种机械设备中,如切割、传送等。

●可以准备一些带有轮子的日常物品样本,如自行车、玩具车、行李箱等,供学生观察和讨论。

●可以准备一些图片和视频资料,展示轮子在不同领域的应用,帮助学生更好地理解轮子的重要性。

教学流程

设计意图:

提供给学生多方面认识轮子的机会。

观察并找出轮子的共同点,分析运用轮子的便利,探究使用轮子是否省力。

这是一个对比实验,应改先让学生猜想,使用轮子是不是省力,然后,引导学生想办法配轮子、思考这样比较不同的效果。在实验过程中,指导学生注意观察:哪些现象表明使用轮子省力,如:很方便地移动;用橡皮筋拉的时候,橡皮筋被拉伸得短等,增进学生得证据意识。

在实验过程中,教师应提醒学生注意安全事项,如:避免用力过猛导致铅笔滑出伤人。

教学流程

模块2:轮子的历史

按时间顺序

通过阅读的形式给出了轮子发展简史,也暗含着轮子的发对社会发展产生的深远的影响:它大大提高了人们的生产效率和移动速度,推动了人类文明的进步,使得人们能够更加方便地进行交流、贸易和探险活动。

凸现轴承的重要性。轴承通过减轻摩擦,使旋转更顺畅,从而减少能源消耗。这种作用在旋转的“轴”和旋转支持部分之间尤为重要。

教学流程

模块2:轮子的历史

●可以从简单的轮子发明开始,逐渐引导小朋友理解轮子的发展历程和重要性。

●教师在讲解时,使用简单易懂的语言,避免过于复杂的词汇和句子结构,确保小朋友能够轻松理解。

●可以适时地重复关键信息,帮助小朋友加深对轮子历史的理解。

●避免过长的讲解,不要导致小朋友失去兴趣。

设计意图:

进一步表现人造物的进步,加强科技史的教育。

阅读介绍轮子的发明简史的课文。

教学流程

模块3:给小车装上轮子

准备材料:一个适合大小的纸盒(最好选择较硬的纸板材料)、四个轮子(可以是塑料轮或纸轮)、胶水、剪刀、尺子等。

测量并剪切纸盒:首先确定纸盒的底部作为车的底盘,然后根据车轮的大小和纸盒的宽度,测量并剪切出四个适合车轮安装的孔位。

安装车轮:将四个车轮分别插入纸盒底部剪出的孔位中,使用胶水固定车轮与纸盒的连接处,确保车轮牢固不会脱落。

装饰车身:你可以使用彩色纸、贴纸或其他装饰材料来装饰纸盒,使玩具车看起来更加美观。可以画出车窗、车门等细节,增加玩具车的趣味性。

完善细节:如果需要,你可以在纸盒上添加纸质的方向盘、座椅等部件,使玩具车更加逼真。

检查牢固性:确保所有部件都牢固连接,没有松动的部分。

教学流程

模块3:给小车装上轮子

●在生活中寻找工具,如让学生将家里的牙膏盒、肥皂盒等拿来做车身,用竹签做轴,用矿泉水瓶盖做车轮,这些材料既环保又很常见,容易收集。

●注重培养学生的合作意识,指导学生明确分工,一人安装轮轴,一人将轮子固定于车身,各负其责,相互商讨,安装有序。

●注重安全。选择安全的工具和材料:确保使用的轮子、螺丝、胶水等材料和工具适合儿童使用,无毒无害,边缘光滑,不会割伤手;提醒学生在使用剪刀和竹签时要防止伤到手。

想办法给小车装上轮子。

设计意图:

给学生提供体会车辆发明技术的动手实践机会。

教学流程

布置作业

引导学生进一步关注生活中的轮子。

作业新增

单元小结

梳理自然物、与人造物之间的关系,进而厘清自然世界和人工世界之间的关系。

帮助儿童进一步理解人造物和人之间的关系,以及娱乐物品的诞生也是出于人的精神需求。

人类的娱乐方式通常更加复杂和多样化。除了基本的玩耍和游戏,人类还可以创造音乐、艺术、电影、文学等各种形式的娱乐活动。这些活动不仅要求高度的智力和创造力,还反映了人类的文化和历史背景。相比之下,动物的娱乐方式通常较为简单,主要是基于本能的行为,如追逐、捕食、玩耍等。

其次,人类的娱乐活动通常具有社交性。人们可以通过娱乐活动来交流和建立关系,如一起看电影、听音乐、参加运动等。这种社交性不仅增强了人们的联系,还有助于建立社区和文化。相比之下,动物的社交行为虽然也存在,但通常更多是基于生存和繁衍的需要,如群居、亲缘关系等。