第7课 《开国大典》 课件

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

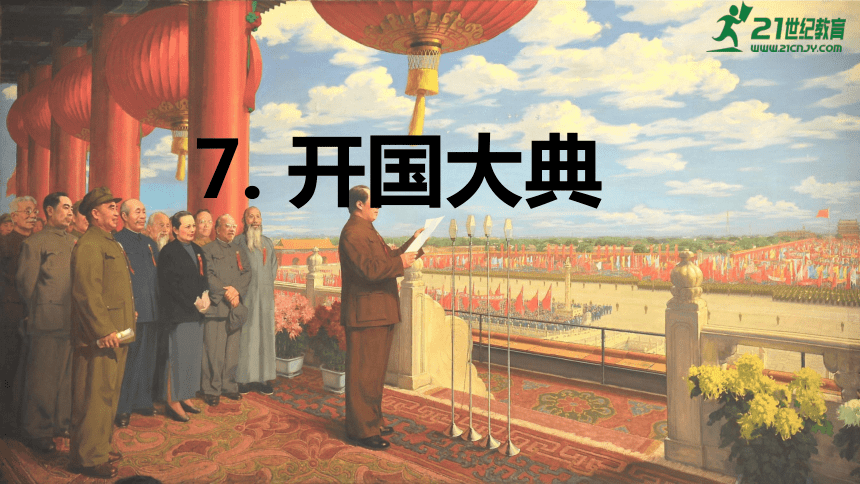

7. 开国大典

目录

学习字词、指导书写

二

欣赏图片、导入新课

一

观看开国大典的盛况

三

概括主题、拓展延伸

四

学习任务一

欣赏图片、导入新课

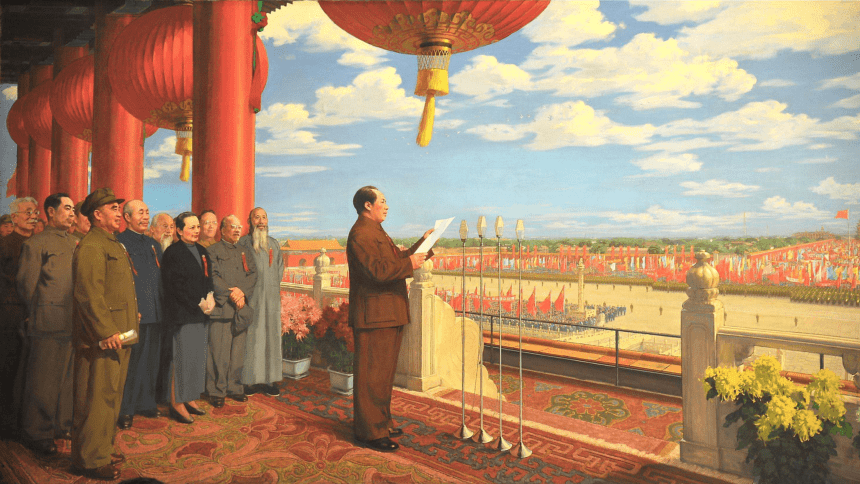

1949年10月1日——一个举世瞩目的日子。这一天,伟大的中华人民共和国诞生了!你们能想象当时的盛况吗?现在,就让我们跟随作者走进这一天,去看一看当时的情景,见证那激动人心的时刻吧!

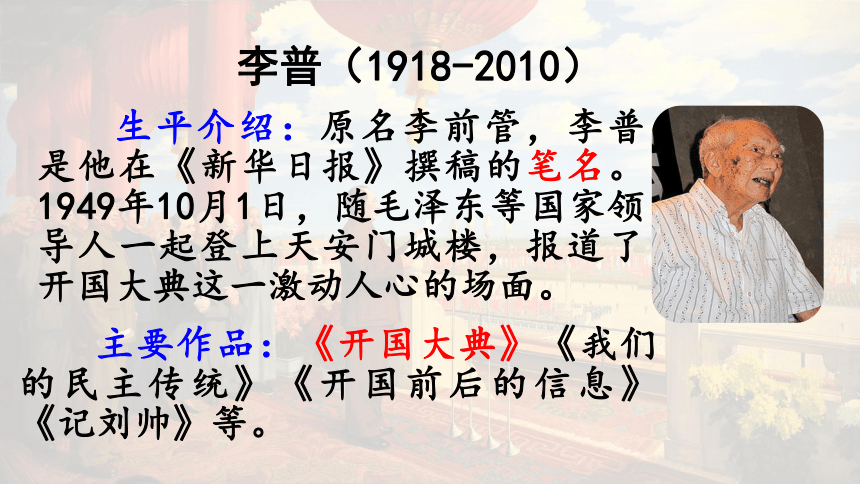

李普(1918-2010)

生平介绍:原名李前管,李普是他在《新华日报》撰稿的笔名。1949年10月1日,随毛泽东等国家领导人一起登上天安门城楼,报道了开国大典这一激动人心的场面。

主要作品:《开国大典》《我们的民主传统》《开国前后的信息》《记刘帅》等。

1949年,新华社特派记者李普和同事李千峰一起参加第一届政治协商会议和开国大典的报道。10月1日,天安门广场上聚集了30万人庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的典礼。李普见证了中国历史上最为重要的时刻,并创作了《开国大典》这个作品。

背景资料

学习任务二

学习字词、指导字词

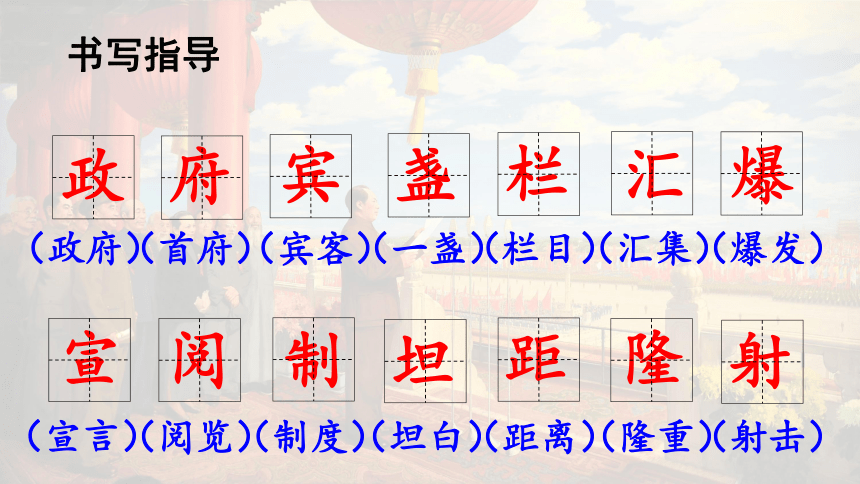

书写指导

(政府)

(首府)

(栏目)

(汇集)

(阅览)

(爆发)

(一盏)

(宾客)

(制度)

政

府

宾

阅

制

坦

栏

汇

爆

盏

(坦白)

距

(距离)

隆

(隆重)

(宣言)

宣

射

(射击)

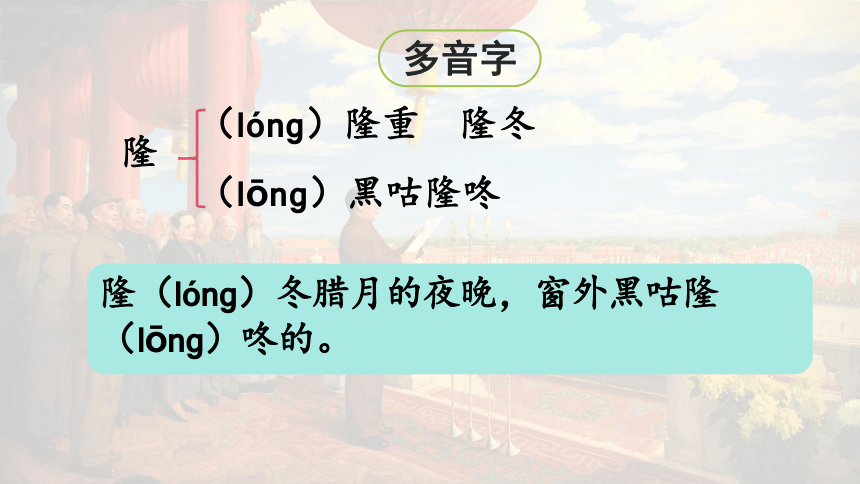

多音字

(lóng)隆重 隆冬

(lōng)黑咕隆咚

隆

隆(lóng)冬腊月的夜晚,窗外黑咕隆(lōng)咚的。

由弓和表示箭的矢组合而成,合起来表拉弓射箭之义。

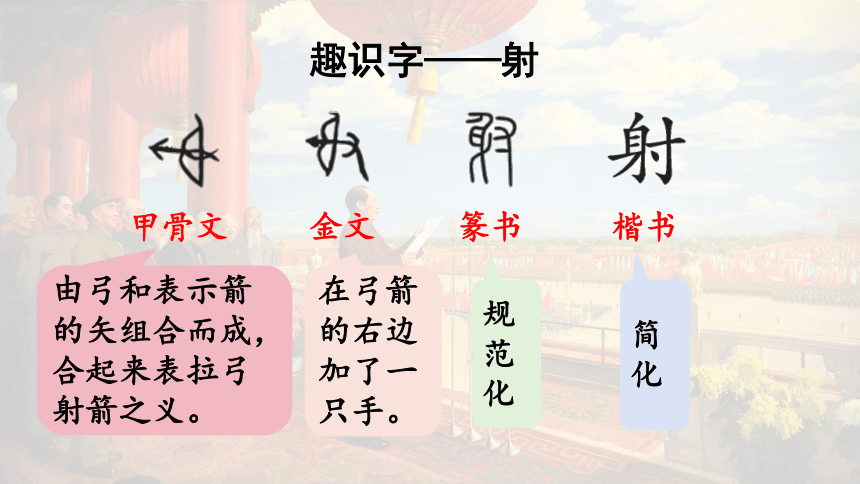

趣识字——射

甲骨文

金文

篆书

楷书

在弓箭的右边加了一只手。

规范化

简化

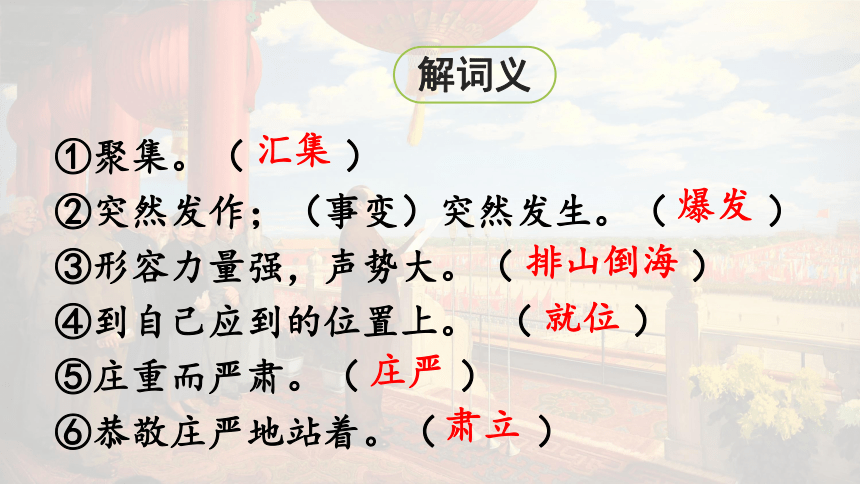

解词义

①聚集。( )

②突然发作;(事变)突然发生。( )

③形容力量强,声势大。( )

④到自己应到的位置上。 ( )

⑤庄重而严肃。( )

⑥恭敬庄严地站着。( )

汇集

爆发

排山倒海

就位

庄严

肃立

辨一辨

相同点:这两个词都有“突然发生”的意思。

不同点: ①“爆发”用于具体事物,如火山,也用于抽象事物,如革命、运动、力量、情绪等。②“暴发”多用于山洪、大水或疾病等具体事物。

爆发 暴发

火山爆发

山洪暴发

相同点:这三个词都有“把事情告诉别人,让别人知道”的意思。

不同点: ①“宣告”多用于重大事情,带有庄严、严肃的色彩。②“宣读”指在集会上向群众朗读(布告、文件等)。③ “宣布”多用于强制性或约束性强的事,适用范围较广。

宣告 宣读 宣布

辨一辨

相同点:这两个词都有“看”的意思。

不同点: ①“瞻仰”指恭敬地看,多用于与逝者有关的事物。②“参观”指往远处看,往将来看。

瞻仰 瞻望

学习任务三

观开国大典的盛况

默读1—3自然段,了解开国大典的总体情况。如:时间、地点、参会人员及会场的位置和布置。在文中找到相应的词句画下来,说说你从中感受到了什么。

品读课文

地点:

1949年10月1日

首都北京

中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,中国人民政治协商会议全体代表, 工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、外宾。

总数达三十万人

时间:

参与人:

参与人数:

品读课文

典礼场面恢弘

会场在天安门广场。广场呈丁字形。丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

会场的位置和布置如何?从中你感受到了什么?

品读课文

会场气氛庄严而隆重

再读课文,想一想:

从入场后到群众游行,课文是按照什么顺序来写的?在文中作出标记。课文写了哪几个场面?试着用小标题进行概括。

品读课文

早上六点钟

课文按照时间顺序写的

品读课文

下午三点整

阅兵式开始

阅兵式完毕

傍晚

晚上九点半

群众入场

开国大典的几个场面:

品读课文

举行典礼

阅兵式

群众游行

群众入场时广场的气氛如何?从中你感受到了什么?

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

场面气势恢宏,气氛热烈。

品读课文

夸张、比喻

作者是如何从参会人员的角度来表现典礼是非常隆重的?

参加典礼的人员来自五湖四海,地域很广。

参加典礼的人来自各个阶层。

参加典礼的人来得很早,早上六点钟起就有人入场。

参加典礼的人数很多。

品读课文

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

表达了群众对领袖的无限热爱,对祖国的无限向往;衬托出了人民领袖的伟大形象。

品读课文

毛主席出现的时候,群众的表现如何?

三十万人的目光一齐投向主席台。

“投向”可以换成“看向”吗?

可以,但“投向”更能反映人们迫切希望见到毛主席的心情。

品读课文

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外。传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”这句话在文中出现了几次?这样写有什么作用?

品读课文

反复

反复:

毛主席的宣告震动了全中国,表达了全场三十万人以及全中国人民为中华人民共和国中央人民政府的诞生而欢欣鼓舞的心情。

品读课文

为什么“每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响”?

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。

代表我国五十四个民族(五十四个是当时的统计数字)

中国共产党领导中国人民英勇奋斗了二十八年。

品读课文

自由读11—13自然段,聚焦阅兵式场面描写,想一想这个部分写了哪几个方面的内容。

检阅部队 各兵种行进 群众欢呼

品读课文

海军

步兵

炮兵师

炮兵师

战车师

战车师

骑兵师

读读写阅兵式的部分,说说课文是怎样描写这个场面的。

品读课文

点面结合

正侧面描写相结合

受检阅部队缓缓入场

各兵种方队特点

海军

步兵

炮兵

战车师

骑兵师

空军

接着

开头

时间顺序

正面描写

品读课文

群众的动作:嗓子都喊哑了 手掌都拍麻了

对群众的神态、动作描写,侧面印证了阅兵式的场面宏大,气势雄壮。

侧面描写

群众的神态:欢喜 激动

品读课文

夸张

仿照课文中的句子写一个夸张句。

校园里真安静啊。____________________

________________________________________________________________________

晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

课文的最后一句话有什么深刻的含义?

品读课文

红流

借喻

游行队伍

游行队伍一片火红,所以用“红流”喻指游行队伍,表明了游行队伍声势之浩大,场面之壮观。

品读课文

光明充满了整个北京城

双关:“光明”,不仅是说灯笼火把照亮了北京城,更象征着中华人民共和国的成立使全中国永远摆脱了黑暗,获得了光明。

品读课文

学习任务四

概括主题、拓展延伸

《开国大典》记叙了1949年10月1日在首都北京举行 的盛况,揭示了中华人民共和国成立的伟大历史意义,表达了中国人民对新中国的诞生无比 、 的感情。

开国大典

自豪

激动

主题概括

总体情况

具体过程

开国大典

时间

地点

参加人员

会场的位置和布置

群众入场

举行典礼

阅兵式

群众游行

热烈

庄重

结构梳理

夜晚十点钟以后,我从天安门回到了宿舍,听着远远近近的锣鼓声,我兴奋得不能合眼,我坐在桌子前面,拿起笔在纸上写着,我一直写到深夜。我反复地写着同样的一句话:占人类总数的四分之一的中国人从此站立起来了。 ——巴金

许多名人在其日记、回忆录里,也见证并记下了这一特殊历史时刻的点点滴滴。

拓展延伸

7. 开国大典

目录

学习字词、指导书写

二

欣赏图片、导入新课

一

观看开国大典的盛况

三

概括主题、拓展延伸

四

学习任务一

欣赏图片、导入新课

1949年10月1日——一个举世瞩目的日子。这一天,伟大的中华人民共和国诞生了!你们能想象当时的盛况吗?现在,就让我们跟随作者走进这一天,去看一看当时的情景,见证那激动人心的时刻吧!

李普(1918-2010)

生平介绍:原名李前管,李普是他在《新华日报》撰稿的笔名。1949年10月1日,随毛泽东等国家领导人一起登上天安门城楼,报道了开国大典这一激动人心的场面。

主要作品:《开国大典》《我们的民主传统》《开国前后的信息》《记刘帅》等。

1949年,新华社特派记者李普和同事李千峰一起参加第一届政治协商会议和开国大典的报道。10月1日,天安门广场上聚集了30万人庆祝中华人民共和国中央人民政府成立的典礼。李普见证了中国历史上最为重要的时刻,并创作了《开国大典》这个作品。

背景资料

学习任务二

学习字词、指导字词

书写指导

(政府)

(首府)

(栏目)

(汇集)

(阅览)

(爆发)

(一盏)

(宾客)

(制度)

政

府

宾

阅

制

坦

栏

汇

爆

盏

(坦白)

距

(距离)

隆

(隆重)

(宣言)

宣

射

(射击)

多音字

(lóng)隆重 隆冬

(lōng)黑咕隆咚

隆

隆(lóng)冬腊月的夜晚,窗外黑咕隆(lōng)咚的。

由弓和表示箭的矢组合而成,合起来表拉弓射箭之义。

趣识字——射

甲骨文

金文

篆书

楷书

在弓箭的右边加了一只手。

规范化

简化

解词义

①聚集。( )

②突然发作;(事变)突然发生。( )

③形容力量强,声势大。( )

④到自己应到的位置上。 ( )

⑤庄重而严肃。( )

⑥恭敬庄严地站着。( )

汇集

爆发

排山倒海

就位

庄严

肃立

辨一辨

相同点:这两个词都有“突然发生”的意思。

不同点: ①“爆发”用于具体事物,如火山,也用于抽象事物,如革命、运动、力量、情绪等。②“暴发”多用于山洪、大水或疾病等具体事物。

爆发 暴发

火山爆发

山洪暴发

相同点:这三个词都有“把事情告诉别人,让别人知道”的意思。

不同点: ①“宣告”多用于重大事情,带有庄严、严肃的色彩。②“宣读”指在集会上向群众朗读(布告、文件等)。③ “宣布”多用于强制性或约束性强的事,适用范围较广。

宣告 宣读 宣布

辨一辨

相同点:这两个词都有“看”的意思。

不同点: ①“瞻仰”指恭敬地看,多用于与逝者有关的事物。②“参观”指往远处看,往将来看。

瞻仰 瞻望

学习任务三

观开国大典的盛况

默读1—3自然段,了解开国大典的总体情况。如:时间、地点、参会人员及会场的位置和布置。在文中找到相应的词句画下来,说说你从中感受到了什么。

品读课文

地点:

1949年10月1日

首都北京

中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、各位委员,中国人民政治协商会议全体代表, 工人、农民、学校师生、机关工作人员、城防部队、外宾。

总数达三十万人

时间:

参与人:

参与人数:

品读课文

典礼场面恢弘

会场在天安门广场。广场呈丁字形。丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着五座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸起天安门的城楼。丁字形的一竖向南直伸到中华门。在一横一竖的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

主席台设在天安门城楼上。城楼檐下,八盏大红宫灯分挂两边。靠着城楼左右两边的石栏,八面红旗迎风招展。

会场的位置和布置如何?从中你感受到了什么?

品读课文

会场气氛庄严而隆重

再读课文,想一想:

从入场后到群众游行,课文是按照什么顺序来写的?在文中作出标记。课文写了哪几个场面?试着用小标题进行概括。

品读课文

早上六点钟

课文按照时间顺序写的

品读课文

下午三点整

阅兵式开始

阅兵式完毕

傍晚

晚上九点半

群众入场

开国大典的几个场面:

品读课文

举行典礼

阅兵式

群众游行

群众入场时广场的气氛如何?从中你感受到了什么?

到了正午,天安门广场已经成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

场面气势恢宏,气氛热烈。

品读课文

夸张、比喻

作者是如何从参会人员的角度来表现典礼是非常隆重的?

参加典礼的人员来自五湖四海,地域很广。

参加典礼的人来自各个阶层。

参加典礼的人来得很早,早上六点钟起就有人入场。

参加典礼的人数很多。

品读课文

下午三点整,会场上爆发出一阵排山倒海的掌声,中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东出现在主席台上,跟群众见面了。三十万人的目光一齐投向主席台。

表达了群众对领袖的无限热爱,对祖国的无限向往;衬托出了人民领袖的伟大形象。

品读课文

毛主席出现的时候,群众的表现如何?

三十万人的目光一齐投向主席台。

“投向”可以换成“看向”吗?

可以,但“投向”更能反映人们迫切希望见到毛主席的心情。

品读课文

这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一齐欢呼起来。这庄严的宣告,这雄伟的声音,经过无线电广播,传到长城内外。传到大江南北,使全中国人民的心一齐欢跃起来。

“这庄严的宣告,这雄伟的声音”这句话在文中出现了几次?这样写有什么作用?

品读课文

反复

反复:

毛主席的宣告震动了全中国,表达了全场三十万人以及全中国人民为中华人民共和国中央人民政府的诞生而欢欣鼓舞的心情。

品读课文

为什么“每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响”?

升旗的时候,礼炮响起来。每一响都是五十四门大炮齐发,一共二十八响。

代表我国五十四个民族(五十四个是当时的统计数字)

中国共产党领导中国人民英勇奋斗了二十八年。

品读课文

自由读11—13自然段,聚焦阅兵式场面描写,想一想这个部分写了哪几个方面的内容。

检阅部队 各兵种行进 群众欢呼

品读课文

海军

步兵

炮兵师

炮兵师

战车师

战车师

骑兵师

读读写阅兵式的部分,说说课文是怎样描写这个场面的。

品读课文

点面结合

正侧面描写相结合

受检阅部队缓缓入场

各兵种方队特点

海军

步兵

炮兵

战车师

骑兵师

空军

接着

开头

时间顺序

正面描写

品读课文

群众的动作:嗓子都喊哑了 手掌都拍麻了

对群众的神态、动作描写,侧面印证了阅兵式的场面宏大,气势雄壮。

侧面描写

群众的神态:欢喜 激动

品读课文

夸张

仿照课文中的句子写一个夸张句。

校园里真安静啊。____________________

________________________________________________________________________

晚上九点半,游行队伍才完全走出会场。两股“红流”分头向东城、西城的街道流去,光明充满了整个北京城。

课文的最后一句话有什么深刻的含义?

品读课文

红流

借喻

游行队伍

游行队伍一片火红,所以用“红流”喻指游行队伍,表明了游行队伍声势之浩大,场面之壮观。

品读课文

光明充满了整个北京城

双关:“光明”,不仅是说灯笼火把照亮了北京城,更象征着中华人民共和国的成立使全中国永远摆脱了黑暗,获得了光明。

品读课文

学习任务四

概括主题、拓展延伸

《开国大典》记叙了1949年10月1日在首都北京举行 的盛况,揭示了中华人民共和国成立的伟大历史意义,表达了中国人民对新中国的诞生无比 、 的感情。

开国大典

自豪

激动

主题概括

总体情况

具体过程

开国大典

时间

地点

参加人员

会场的位置和布置

群众入场

举行典礼

阅兵式

群众游行

热烈

庄重

结构梳理

夜晚十点钟以后,我从天安门回到了宿舍,听着远远近近的锣鼓声,我兴奋得不能合眼,我坐在桌子前面,拿起笔在纸上写着,我一直写到深夜。我反复地写着同样的一句话:占人类总数的四分之一的中国人从此站立起来了。 ——巴金

许多名人在其日记、回忆录里,也见证并记下了这一特殊历史时刻的点点滴滴。

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地