第9课 古代的商路、 贸易与文化交流 同步测(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流 同步测(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 811.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-26 13:34:39 | ||

图片预览

文档简介

古代的商路、 贸易与文化交流

一、选择题

1.在一张地图上,出现了“欧逻巴”、“亚细亚”、“地中海”、“大西洋”、“尼罗河”等汉字地名,“大地是球形的”这一概念被引入了中国,这幅地图的绘制者是( )

A.沈括 B.马可 波罗 C.利玛窦 D.徐光启

2.日本《养老律令 学令》中规定学校须行“释奠礼”,以祭拜孔子。该规定最可能出现在( )

A.公元6世纪 B.公元8世纪

C.公元10世纪 D.公元12世纪

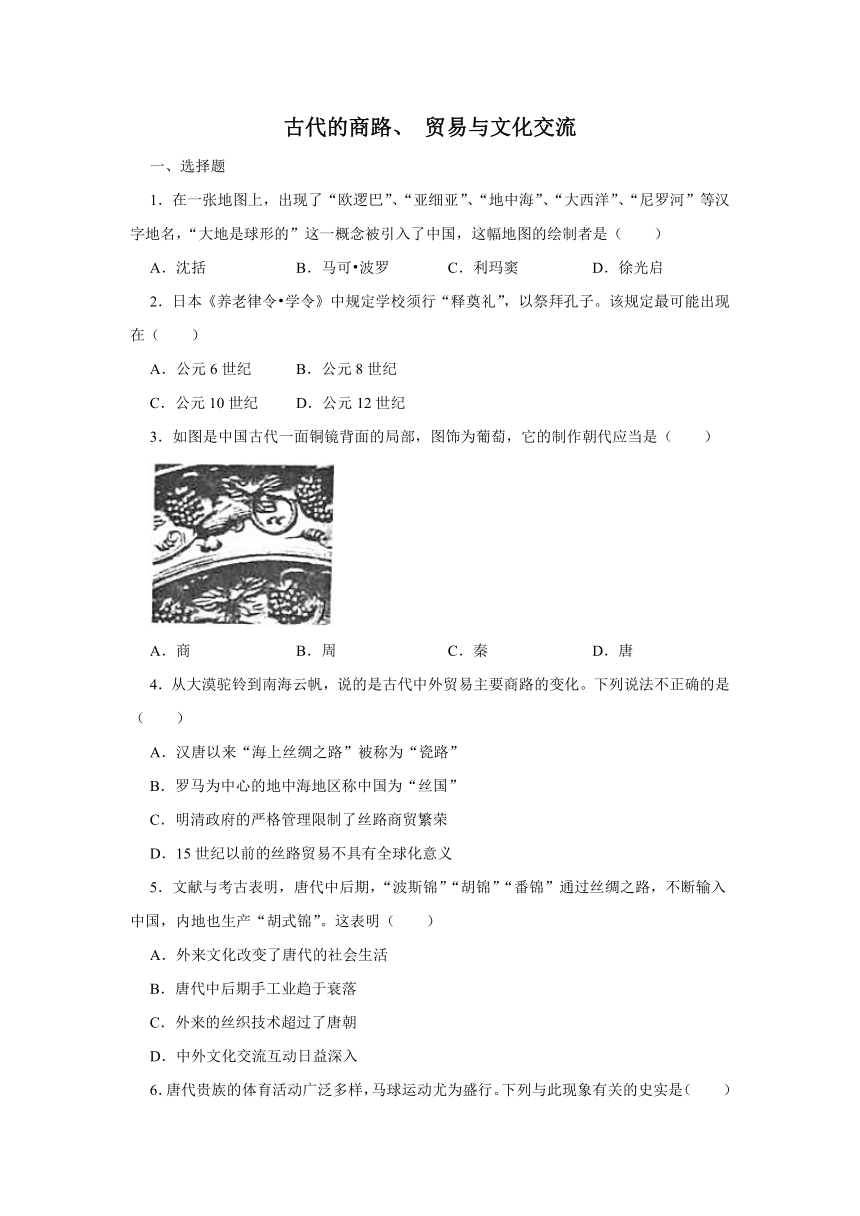

3.如图是中国古代一面铜镜背面的局部,图饰为葡萄,它的制作朝代应当是( )

A.商 B.周 C.秦 D.唐

4.从大漠驼铃到南海云帆,说的是古代中外贸易主要商路的变化。下列说法不正确的是( )

A.汉唐以来“海上丝绸之路”被称为“瓷路”

B.罗马为中心的地中海地区称中国为“丝国”

C.明清政府的严格管理限制了丝路商贸繁荣

D.15世纪以前的丝路贸易不具有全球化意义

5.文献与考古表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。这表明( )

A.外来文化改变了唐代的社会生活

B.唐代中后期手工业趋于衰落

C.外来的丝织技术超过了唐朝

D.中外文化交流互动日益深入

6.唐代贵族的体育活动广泛多样,马球运动尤为盛行。下列与此现象有关的史实是( )

A.丝绸之路的繁盛使西域的风物传入中国

B.海上丝绸之路带来国家财富的增长

C.朝贡贸易加强了与南海诸国的交流

D.民间海外贸易因海禁政策取消再度活跃

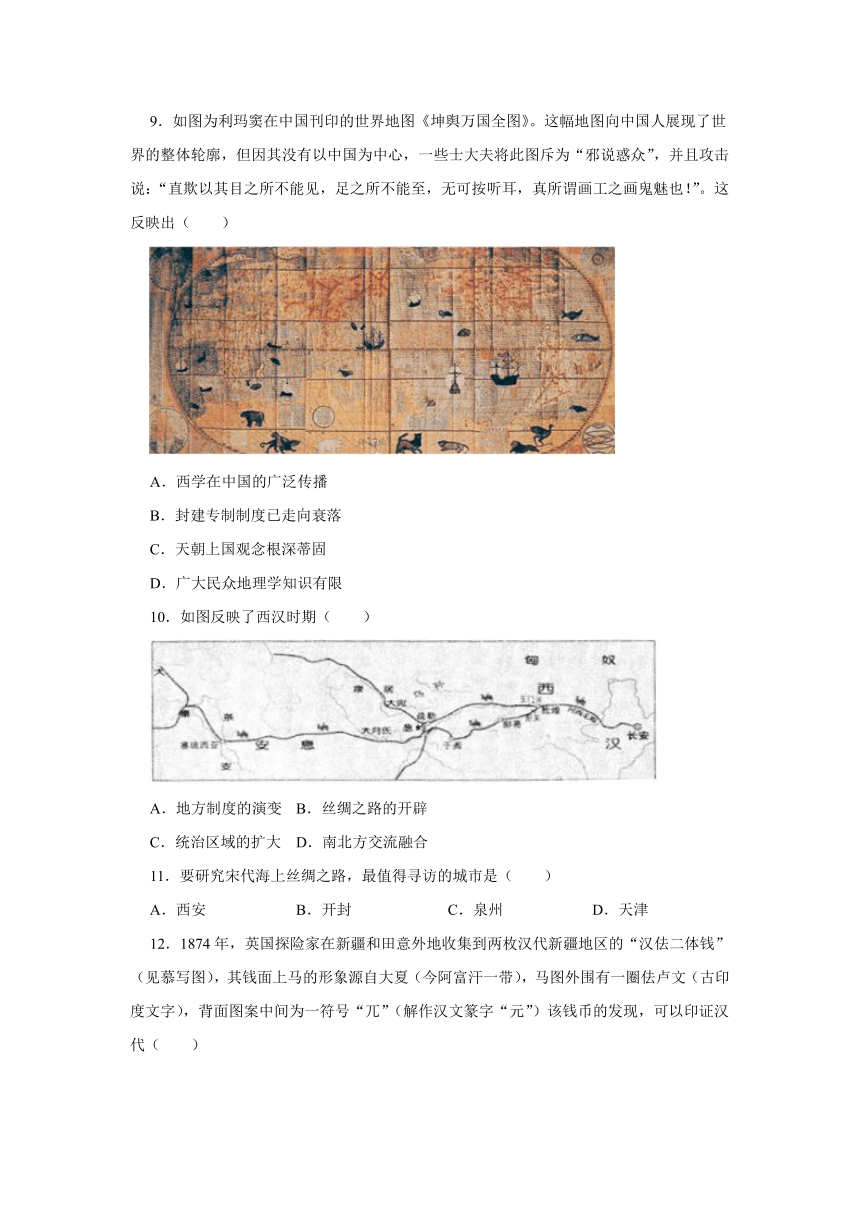

7.下表为1860年前后中国对外称词衍变表(部分),导致“衍变”的重要原因是( )

1860年前 1860年后

红毛,红毛番,西夷,洋夷,西洋夷 西洋人,西国人,欧人,西人,洋妇

西夷,各夷,诸番,杂番,外夷 泰西,西洋,西方,外洋,外国,外域,欧美各国,西洋国,泰西诸邦

英夷,法夷,米夷 英国人,法国人,美国人

夷船,夷舶,夷炮 洋船,洋舶,洋炮

A.社会性质的变化 B.宗藩关系的解体

C.中西交往的扩大 D.国际法基础的奠定

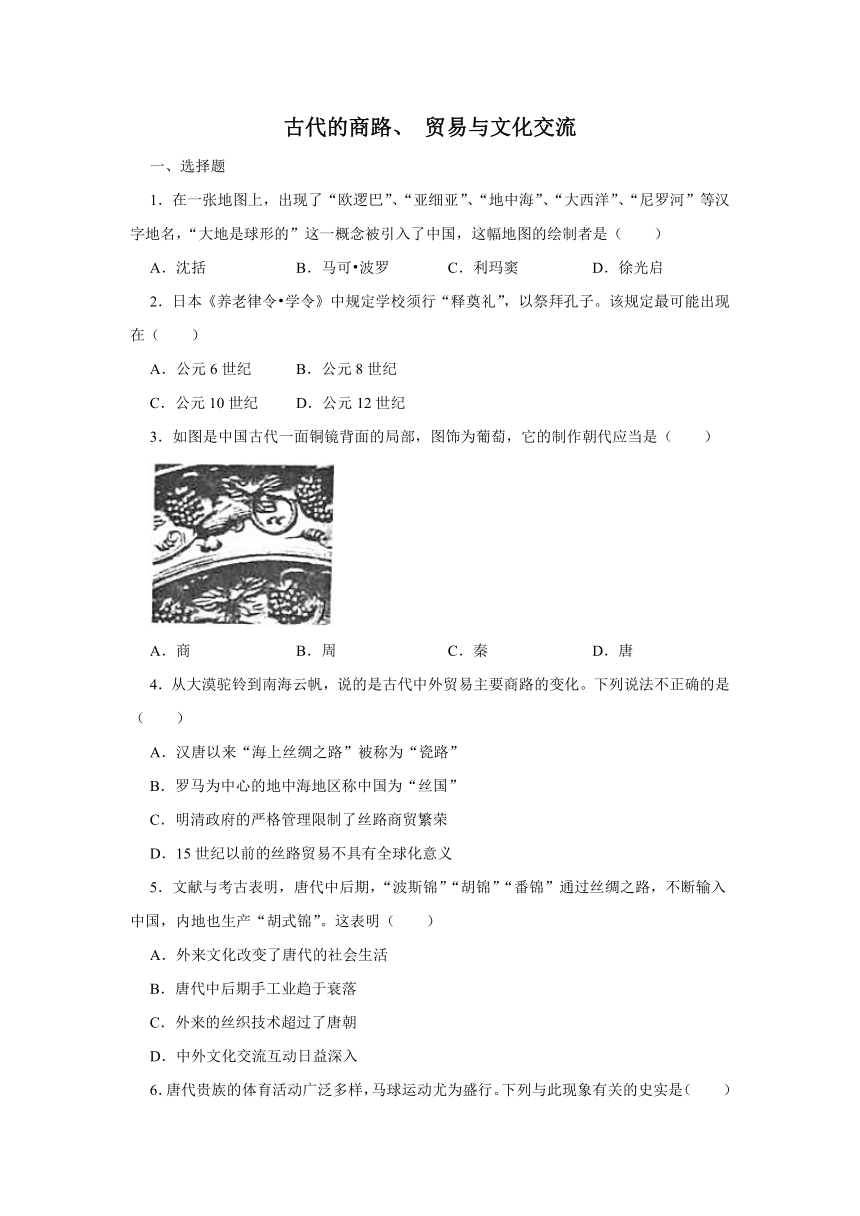

8.明神宗万历十二年(1584年),利玛窦到达广州,自制《万国图志》。万历三十年太仆寺少卿李之藻出资刊行,曰《坤舆万国全图》。随后一批学者绘制的《舆地山海全图》、《舆地图》、《山海舆地全图》、《缠度图》等“世界地图”里包括五大洲在内的许多地理名称有《坤舆万国全图》的痕迹。这批地图( )

A.冲击了传统的“夷夏观念”

B.促使统治者改变了锁国政策

C.影响当时学者看世界的视野

D.带动了中西文化的长期交流

9.如图为利玛窦在中国刊印的世界地图《坤舆万国全图》。这幅地图向中国人展现了世界的整体轮廓,但因其没有以中国为中心,一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并且攻击说:“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”。这反映出( )

A.西学在中国的广泛传播

B.封建专制制度已走向衰落

C.天朝上国观念根深蒂固

D.广大民众地理学知识有限

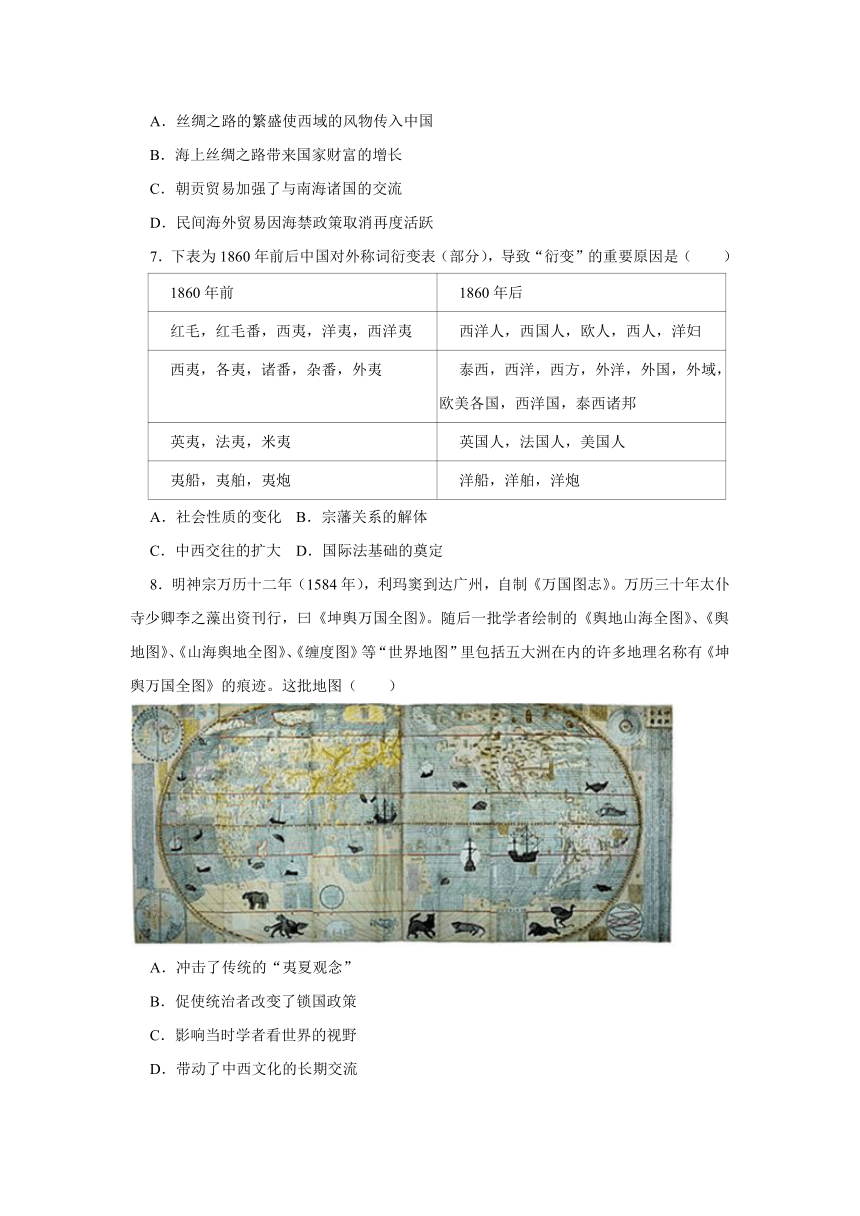

10.如图反映了西汉时期( )

A.地方制度的演变 B.丝绸之路的开辟

C.统治区域的扩大 D.南北方交流融合

11.要研究宋代海上丝绸之路,最值得寻访的城市是( )

A.西安 B.开封 C.泉州 D.天津

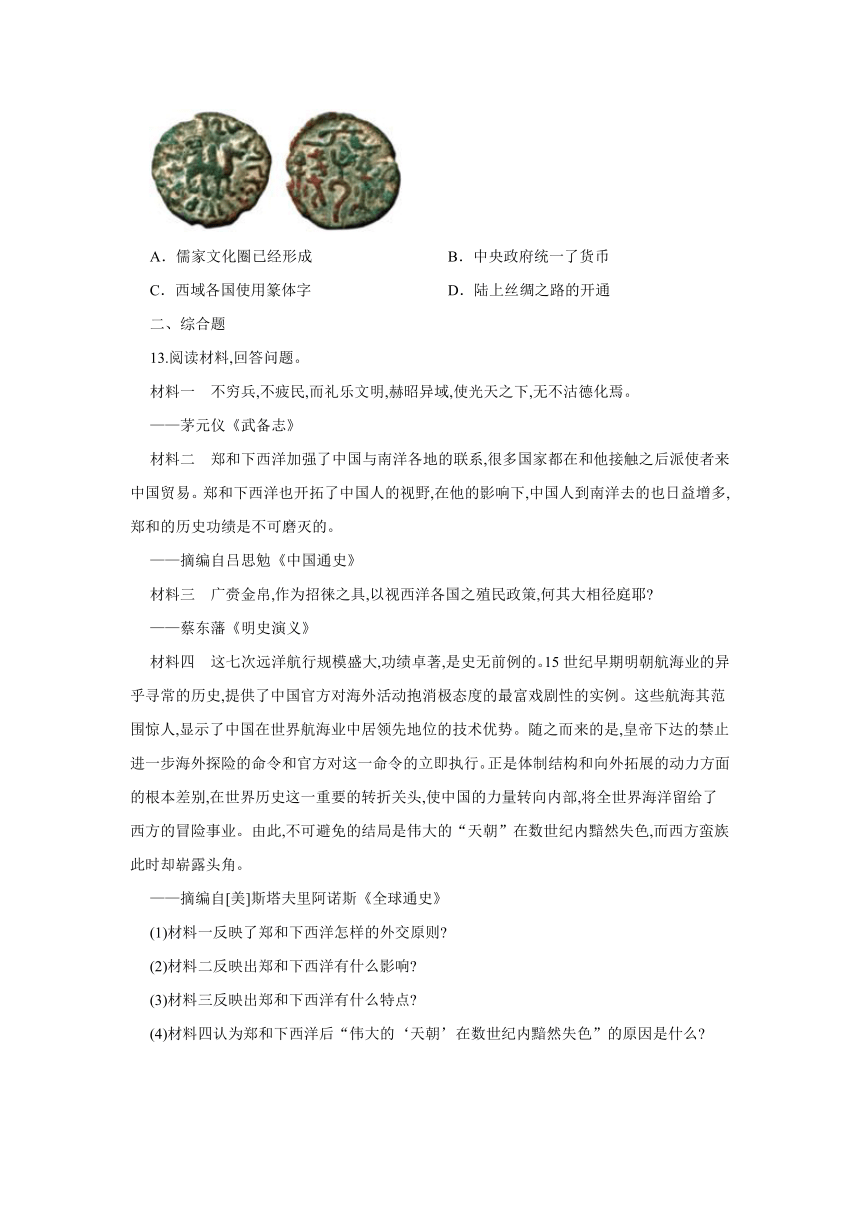

12.1874年,英国探险家在新疆和田意外地收集到两枚汉代新疆地区的“汉佉二体钱”(见慕写图),其钱面上马的形象源自大夏(今阿富汗一带),马图外围有一圈佉卢文(古印度文字),背面图案中间为一符号“兀”(解作汉文篆字“元”)该钱币的发现,可以印证汉代( )

A.儒家文化圈已经形成 B.中央政府统一了货币

C.西域各国使用篆体字 D.陆上丝绸之路的开通

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 不穷兵,不疲民,而礼乐文明,赫昭异域,使光天之下,无不沽德化焉。

——茅元仪《武备志》

材料二 郑和下西洋加强了中国与南洋各地的联系,很多国家都在和他接触之后派使者来中国贸易。郑和下西洋也开拓了中国人的视野,在他的影响下,中国人到南洋去的也日益增多,郑和的历史功绩是不可磨灭的。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料三 广赍金帛,作为招徕之具,以视西洋各国之殖民政策,何其大相径庭耶

——蔡东藩《明史演义》

材料四 这七次远洋航行规模盛大,功绩卓著,是史无前例的。15世纪早期明朝航海业的异乎寻常的历史,提供了中国官方对海外活动抱消极态度的最富戏剧性的实例。这些航海其范围惊人,显示了中国在世界航海业中居领先地位的技术优势。随之而来的是,皇帝下达的禁止进一步海外探险的命令和官方对这一命令的立即执行。正是体制结构和向外拓展的动力方面的根本差别,在世界历史这一重要的转折关头,使中国的力量转向内部,将全世界海洋留给了西方的冒险事业。由此,不可避免的结局是伟大的“天朝”在数世纪内黯然失色,而西方蛮族此时却崭露头角。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一反映了郑和下西洋怎样的外交原则

(2)材料二反映出郑和下西洋有什么影响

(3)材料三反映出郑和下西洋有什么特点

(4)材料四认为郑和下西洋后“伟大的‘天朝’在数世纪内黯然失色”的原因是什么

古代的商路、 贸易与文化交流

一、选择题

1.在一张地图上,出现了“欧逻巴”、“亚细亚”、“地中海”、“大西洋”、“尼罗河”等汉字地名,“大地是球形的”这一概念被引入了中国,这幅地图的绘制者是( )

A.沈括 B.马可 波罗 C.利玛窦 D.徐光启

【答案】C

2.日本《养老律令 学令》中规定学校须行“释奠礼”,以祭拜孔子。该规定最可能出现在( )

A.公元6世纪 B.公元8世纪

C.公元10世纪 D.公元12世纪

【答案】B

3.如图是中国古代一面铜镜背面的局部,图饰为葡萄,它的制作朝代应当是( )

A.商 B.周 C.秦 D.唐

【答案】D

4.从大漠驼铃到南海云帆,说的是古代中外贸易主要商路的变化。下列说法不正确的是( )

A.汉唐以来“海上丝绸之路”被称为“瓷路”

B.罗马为中心的地中海地区称中国为“丝国”

C.明清政府的严格管理限制了丝路商贸繁荣

D.15世纪以前的丝路贸易不具有全球化意义

【答案】A

5.文献与考古表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。这表明( )

A.外来文化改变了唐代的社会生活

B.唐代中后期手工业趋于衰落

C.外来的丝织技术超过了唐朝

D.中外文化交流互动日益深入

【答案】D

6.唐代贵族的体育活动广泛多样,马球运动尤为盛行。下列与此现象有关的史实是( )

A.丝绸之路的繁盛使西域的风物传入中国

B.海上丝绸之路带来国家财富的增长

C.朝贡贸易加强了与南海诸国的交流

D.民间海外贸易因海禁政策取消再度活跃

【答案】A

7.下表为1860年前后中国对外称词衍变表(部分),导致“衍变”的重要原因是( )

1860年前 1860年后

红毛,红毛番,西夷,洋夷,西洋夷 西洋人,西国人,欧人,西人,洋妇

西夷,各夷,诸番,杂番,外夷 泰西,西洋,西方,外洋,外国,外域,欧美各国,西洋国,泰西诸邦

英夷,法夷,米夷 英国人,法国人,美国人

夷船,夷舶,夷炮 洋船,洋舶,洋炮

A.社会性质的变化 B.宗藩关系的解体

C.中西交往的扩大 D.国际法基础的奠定

【答案】C

8.明神宗万历十二年(1584年),利玛窦到达广州,自制《万国图志》。万历三十年太仆寺少卿李之藻出资刊行,曰《坤舆万国全图》。随后一批学者绘制的《舆地山海全图》、《舆地图》、《山海舆地全图》、《缠度图》等“世界地图”里包括五大洲在内的许多地理名称有《坤舆万国全图》的痕迹。这批地图( )

A.冲击了传统的“夷夏观念”

B.促使统治者改变了锁国政策

C.影响当时学者看世界的视野

D.带动了中西文化的长期交流

【答案】C

9.如图为利玛窦在中国刊印的世界地图《坤舆万国全图》。这幅地图向中国人展现了世界的整体轮廓,但因其没有以中国为中心,一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并且攻击说:“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”。这反映出( )

A.西学在中国的广泛传播

B.封建专制制度已走向衰落

C.天朝上国观念根深蒂固

D.广大民众地理学知识有限

【答案】C

10.如图反映了西汉时期( )

A.地方制度的演变 B.丝绸之路的开辟

C.统治区域的扩大 D.南北方交流融合

【答案】B

11.要研究宋代海上丝绸之路,最值得寻访的城市是( )

A.西安 B.开封 C.泉州 D.天津

【答案】C

12.1874年,英国探险家在新疆和田意外地收集到两枚汉代新疆地区的“汉佉二体钱”(见慕写图),其钱面上马的形象源自大夏(今阿富汗一带),马图外围有一圈佉卢文(古印度文字),背面图案中间为一符号“兀”(解作汉文篆字“元”)该钱币的发现,可以印证汉代( )

A.儒家文化圈已经形成 B.中央政府统一了货币

C.西域各国使用篆体字 D.陆上丝绸之路的开通

【答案】D

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 不穷兵,不疲民,而礼乐文明,赫昭异域,使光天之下,无不沽德化焉。

——茅元仪《武备志》

材料二 郑和下西洋加强了中国与南洋各地的联系,很多国家都在和他接触之后派使者来中国贸易。郑和下西洋也开拓了中国人的视野,在他的影响下,中国人到南洋去的也日益增多,郑和的历史功绩是不可磨灭的。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料三 广赍金帛,作为招徕之具,以视西洋各国之殖民政策,何其大相径庭耶

——蔡东藩《明史演义》

材料四 这七次远洋航行规模盛大,功绩卓著,是史无前例的。15世纪早期明朝航海业的异乎寻常的历史,提供了中国官方对海外活动抱消极态度的最富戏剧性的实例。这些航海其范围惊人,显示了中国在世界航海业中居领先地位的技术优势。随之而来的是,皇帝下达的禁止进一步海外探险的命令和官方对这一命令的立即执行。正是体制结构和向外拓展的动力方面的根本差别,在世界历史这一重要的转折关头,使中国的力量转向内部,将全世界海洋留给了西方的冒险事业。由此,不可避免的结局是伟大的“天朝”在数世纪内黯然失色,而西方蛮族此时却崭露头角。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一反映了郑和下西洋怎样的外交原则

(2)材料二反映出郑和下西洋有什么影响

(3)材料三反映出郑和下西洋有什么特点

(4)材料四认为郑和下西洋后“伟大的‘天朝’在数世纪内黯然失色”的原因是什么

参考答案:(1)外交原则:和平友好。

(2)影响:加强了中国与亚非多个国家与地区的联系。

(3)特点:倍偿其价,不计经济利益。

(4)原因:中国古代中央集权体制的束缚;政府推行海禁政策;中国以自然经济为主,缺乏根本的经济推动力。

一、选择题

1.在一张地图上,出现了“欧逻巴”、“亚细亚”、“地中海”、“大西洋”、“尼罗河”等汉字地名,“大地是球形的”这一概念被引入了中国,这幅地图的绘制者是( )

A.沈括 B.马可 波罗 C.利玛窦 D.徐光启

2.日本《养老律令 学令》中规定学校须行“释奠礼”,以祭拜孔子。该规定最可能出现在( )

A.公元6世纪 B.公元8世纪

C.公元10世纪 D.公元12世纪

3.如图是中国古代一面铜镜背面的局部,图饰为葡萄,它的制作朝代应当是( )

A.商 B.周 C.秦 D.唐

4.从大漠驼铃到南海云帆,说的是古代中外贸易主要商路的变化。下列说法不正确的是( )

A.汉唐以来“海上丝绸之路”被称为“瓷路”

B.罗马为中心的地中海地区称中国为“丝国”

C.明清政府的严格管理限制了丝路商贸繁荣

D.15世纪以前的丝路贸易不具有全球化意义

5.文献与考古表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。这表明( )

A.外来文化改变了唐代的社会生活

B.唐代中后期手工业趋于衰落

C.外来的丝织技术超过了唐朝

D.中外文化交流互动日益深入

6.唐代贵族的体育活动广泛多样,马球运动尤为盛行。下列与此现象有关的史实是( )

A.丝绸之路的繁盛使西域的风物传入中国

B.海上丝绸之路带来国家财富的增长

C.朝贡贸易加强了与南海诸国的交流

D.民间海外贸易因海禁政策取消再度活跃

7.下表为1860年前后中国对外称词衍变表(部分),导致“衍变”的重要原因是( )

1860年前 1860年后

红毛,红毛番,西夷,洋夷,西洋夷 西洋人,西国人,欧人,西人,洋妇

西夷,各夷,诸番,杂番,外夷 泰西,西洋,西方,外洋,外国,外域,欧美各国,西洋国,泰西诸邦

英夷,法夷,米夷 英国人,法国人,美国人

夷船,夷舶,夷炮 洋船,洋舶,洋炮

A.社会性质的变化 B.宗藩关系的解体

C.中西交往的扩大 D.国际法基础的奠定

8.明神宗万历十二年(1584年),利玛窦到达广州,自制《万国图志》。万历三十年太仆寺少卿李之藻出资刊行,曰《坤舆万国全图》。随后一批学者绘制的《舆地山海全图》、《舆地图》、《山海舆地全图》、《缠度图》等“世界地图”里包括五大洲在内的许多地理名称有《坤舆万国全图》的痕迹。这批地图( )

A.冲击了传统的“夷夏观念”

B.促使统治者改变了锁国政策

C.影响当时学者看世界的视野

D.带动了中西文化的长期交流

9.如图为利玛窦在中国刊印的世界地图《坤舆万国全图》。这幅地图向中国人展现了世界的整体轮廓,但因其没有以中国为中心,一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并且攻击说:“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”。这反映出( )

A.西学在中国的广泛传播

B.封建专制制度已走向衰落

C.天朝上国观念根深蒂固

D.广大民众地理学知识有限

10.如图反映了西汉时期( )

A.地方制度的演变 B.丝绸之路的开辟

C.统治区域的扩大 D.南北方交流融合

11.要研究宋代海上丝绸之路,最值得寻访的城市是( )

A.西安 B.开封 C.泉州 D.天津

12.1874年,英国探险家在新疆和田意外地收集到两枚汉代新疆地区的“汉佉二体钱”(见慕写图),其钱面上马的形象源自大夏(今阿富汗一带),马图外围有一圈佉卢文(古印度文字),背面图案中间为一符号“兀”(解作汉文篆字“元”)该钱币的发现,可以印证汉代( )

A.儒家文化圈已经形成 B.中央政府统一了货币

C.西域各国使用篆体字 D.陆上丝绸之路的开通

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 不穷兵,不疲民,而礼乐文明,赫昭异域,使光天之下,无不沽德化焉。

——茅元仪《武备志》

材料二 郑和下西洋加强了中国与南洋各地的联系,很多国家都在和他接触之后派使者来中国贸易。郑和下西洋也开拓了中国人的视野,在他的影响下,中国人到南洋去的也日益增多,郑和的历史功绩是不可磨灭的。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料三 广赍金帛,作为招徕之具,以视西洋各国之殖民政策,何其大相径庭耶

——蔡东藩《明史演义》

材料四 这七次远洋航行规模盛大,功绩卓著,是史无前例的。15世纪早期明朝航海业的异乎寻常的历史,提供了中国官方对海外活动抱消极态度的最富戏剧性的实例。这些航海其范围惊人,显示了中国在世界航海业中居领先地位的技术优势。随之而来的是,皇帝下达的禁止进一步海外探险的命令和官方对这一命令的立即执行。正是体制结构和向外拓展的动力方面的根本差别,在世界历史这一重要的转折关头,使中国的力量转向内部,将全世界海洋留给了西方的冒险事业。由此,不可避免的结局是伟大的“天朝”在数世纪内黯然失色,而西方蛮族此时却崭露头角。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一反映了郑和下西洋怎样的外交原则

(2)材料二反映出郑和下西洋有什么影响

(3)材料三反映出郑和下西洋有什么特点

(4)材料四认为郑和下西洋后“伟大的‘天朝’在数世纪内黯然失色”的原因是什么

古代的商路、 贸易与文化交流

一、选择题

1.在一张地图上,出现了“欧逻巴”、“亚细亚”、“地中海”、“大西洋”、“尼罗河”等汉字地名,“大地是球形的”这一概念被引入了中国,这幅地图的绘制者是( )

A.沈括 B.马可 波罗 C.利玛窦 D.徐光启

【答案】C

2.日本《养老律令 学令》中规定学校须行“释奠礼”,以祭拜孔子。该规定最可能出现在( )

A.公元6世纪 B.公元8世纪

C.公元10世纪 D.公元12世纪

【答案】B

3.如图是中国古代一面铜镜背面的局部,图饰为葡萄,它的制作朝代应当是( )

A.商 B.周 C.秦 D.唐

【答案】D

4.从大漠驼铃到南海云帆,说的是古代中外贸易主要商路的变化。下列说法不正确的是( )

A.汉唐以来“海上丝绸之路”被称为“瓷路”

B.罗马为中心的地中海地区称中国为“丝国”

C.明清政府的严格管理限制了丝路商贸繁荣

D.15世纪以前的丝路贸易不具有全球化意义

【答案】A

5.文献与考古表明,唐代中后期,“波斯锦”“胡锦”“番锦”通过丝绸之路,不断输入中国,内地也生产“胡式锦”。这表明( )

A.外来文化改变了唐代的社会生活

B.唐代中后期手工业趋于衰落

C.外来的丝织技术超过了唐朝

D.中外文化交流互动日益深入

【答案】D

6.唐代贵族的体育活动广泛多样,马球运动尤为盛行。下列与此现象有关的史实是( )

A.丝绸之路的繁盛使西域的风物传入中国

B.海上丝绸之路带来国家财富的增长

C.朝贡贸易加强了与南海诸国的交流

D.民间海外贸易因海禁政策取消再度活跃

【答案】A

7.下表为1860年前后中国对外称词衍变表(部分),导致“衍变”的重要原因是( )

1860年前 1860年后

红毛,红毛番,西夷,洋夷,西洋夷 西洋人,西国人,欧人,西人,洋妇

西夷,各夷,诸番,杂番,外夷 泰西,西洋,西方,外洋,外国,外域,欧美各国,西洋国,泰西诸邦

英夷,法夷,米夷 英国人,法国人,美国人

夷船,夷舶,夷炮 洋船,洋舶,洋炮

A.社会性质的变化 B.宗藩关系的解体

C.中西交往的扩大 D.国际法基础的奠定

【答案】C

8.明神宗万历十二年(1584年),利玛窦到达广州,自制《万国图志》。万历三十年太仆寺少卿李之藻出资刊行,曰《坤舆万国全图》。随后一批学者绘制的《舆地山海全图》、《舆地图》、《山海舆地全图》、《缠度图》等“世界地图”里包括五大洲在内的许多地理名称有《坤舆万国全图》的痕迹。这批地图( )

A.冲击了传统的“夷夏观念”

B.促使统治者改变了锁国政策

C.影响当时学者看世界的视野

D.带动了中西文化的长期交流

【答案】C

9.如图为利玛窦在中国刊印的世界地图《坤舆万国全图》。这幅地图向中国人展现了世界的整体轮廓,但因其没有以中国为中心,一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并且攻击说:“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”。这反映出( )

A.西学在中国的广泛传播

B.封建专制制度已走向衰落

C.天朝上国观念根深蒂固

D.广大民众地理学知识有限

【答案】C

10.如图反映了西汉时期( )

A.地方制度的演变 B.丝绸之路的开辟

C.统治区域的扩大 D.南北方交流融合

【答案】B

11.要研究宋代海上丝绸之路,最值得寻访的城市是( )

A.西安 B.开封 C.泉州 D.天津

【答案】C

12.1874年,英国探险家在新疆和田意外地收集到两枚汉代新疆地区的“汉佉二体钱”(见慕写图),其钱面上马的形象源自大夏(今阿富汗一带),马图外围有一圈佉卢文(古印度文字),背面图案中间为一符号“兀”(解作汉文篆字“元”)该钱币的发现,可以印证汉代( )

A.儒家文化圈已经形成 B.中央政府统一了货币

C.西域各国使用篆体字 D.陆上丝绸之路的开通

【答案】D

二、综合题

13.阅读材料,回答问题。

材料一 不穷兵,不疲民,而礼乐文明,赫昭异域,使光天之下,无不沽德化焉。

——茅元仪《武备志》

材料二 郑和下西洋加强了中国与南洋各地的联系,很多国家都在和他接触之后派使者来中国贸易。郑和下西洋也开拓了中国人的视野,在他的影响下,中国人到南洋去的也日益增多,郑和的历史功绩是不可磨灭的。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料三 广赍金帛,作为招徕之具,以视西洋各国之殖民政策,何其大相径庭耶

——蔡东藩《明史演义》

材料四 这七次远洋航行规模盛大,功绩卓著,是史无前例的。15世纪早期明朝航海业的异乎寻常的历史,提供了中国官方对海外活动抱消极态度的最富戏剧性的实例。这些航海其范围惊人,显示了中国在世界航海业中居领先地位的技术优势。随之而来的是,皇帝下达的禁止进一步海外探险的命令和官方对这一命令的立即执行。正是体制结构和向外拓展的动力方面的根本差别,在世界历史这一重要的转折关头,使中国的力量转向内部,将全世界海洋留给了西方的冒险事业。由此,不可避免的结局是伟大的“天朝”在数世纪内黯然失色,而西方蛮族此时却崭露头角。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一反映了郑和下西洋怎样的外交原则

(2)材料二反映出郑和下西洋有什么影响

(3)材料三反映出郑和下西洋有什么特点

(4)材料四认为郑和下西洋后“伟大的‘天朝’在数世纪内黯然失色”的原因是什么

参考答案:(1)外交原则:和平友好。

(2)影响:加强了中国与亚非多个国家与地区的联系。

(3)特点:倍偿其价,不计经济利益。

(4)原因:中国古代中央集权体制的束缚;政府推行海禁政策;中国以自然经济为主,缺乏根本的经济推动力。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享