第15课 两次鸦片战争——高一历史人教统编版中外历史纲要上册课时优化训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 第15课 两次鸦片战争——高一历史人教统编版中外历史纲要上册课时优化训练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-26 14:56:13 | ||

图片预览

文档简介

第15课 两次鸦片战争

1.鸦片战争后,茶和丝出口大量增加,刺激了国内茶、丝的生产。湖南、福建、浙江等地开始大规模种茶,还设立茶厂专门加工制作适合外国人口味的茶叶。这反映了鸦片战争后( )

A.自然经济逐步解体 B.中国民族工业初步发展

C.对外贸易占据优势 D.西方经济侵略日益加重

2.历史记载道光时期两种外交史料中,关于“天朝”与“中国”使用频率的变化:最初十年使用“天朝”达50余次,而“中国”不足10次;1836年4月至1838年5月之间,使用“天朝”7次,使用“中国”19次。导致这一变化的主要原因是( )

A.禁烟运动激发了民族意识 B.长期推行的闭关锁国政策已被打破

C.“天朝上国”观念已被摒弃 D.中外交往的频繁冲击传统思想

3.1842年8月,英国军舰攻入南京下关后,英军要求谈判。钦差大臣耆英建议道光帝“藉此转机,速为招抚”,道光帝“不得不勉允所请”,订立条约,以“聊为羁縻外夷之术”。这反映了( )

A.中国开启了近代外交 B.英国商品输出的意图

C.两种文明形态的冲突 D.清朝近代海防的落后

4.“清朝将欧洲使节视为朝贡使节,欧洲政府寻求平等待遇的诉求也被一再驳回。而欧洲人则认为平等贸易是一项自然权利。最终,文化的冲突爆发了战争,中国人为此付出了代价。”这一表述掩盖了( )

A.民族资本主义的艰难发展 B.中外制度文化的差异

C.鸦片战争爆发的根本原因 D.英法联军的侵略罪行

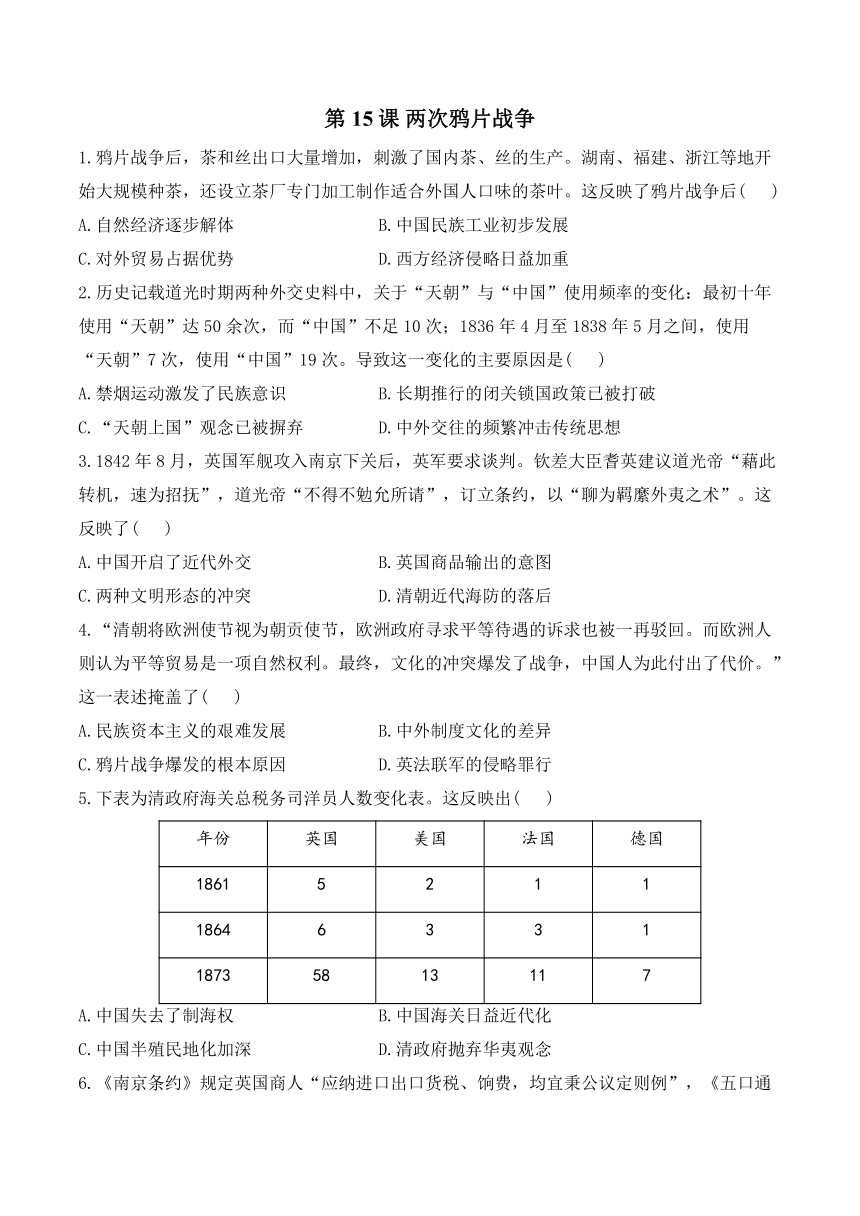

5.下表为清政府海关总税务司洋员人数变化表。这反映出( )

年份 英国 美国 法国 德国

1861 5 2 1 1

1864 6 3 3 1

1873 58 13 11 7

A.中国失去了制海权 B.中国海关日益近代化

C.中国半殖民地化加深 D.清政府抛弃华夷观念

6.《南京条约》规定英国商人“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”,《五口通商章程》规定“值百抽五”(即进出口商品的税率为5%)。这些规定( )

A.捍卫了中国的关税主权 B.加速了经济的半殖民地化

C.便利了列强的资本输出 D.提升了民族工业的竞争力

7.“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”“这场战争”是指( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

8.《瀛寰志略》介绍欧洲人“其人情性缜密,善于运思,长于制器。金木之工,精巧不可思议。运用水火,尤为奇妙。火器创自中国,彼士仿而为之,益加精妙……造舟尤极奥妙。篷索器具,无一不精。测量海道,处处志其浅深,不失尺寸。越七万里,而通于中土,非偶然也”。下列选项说法正确的是,作者( )

A.被称为开眼看世界的第一人 B.认为欧洲的航海技术源自中国

C.明确主张向西方学习 D.认识到中国与西方强国的差距

9.鸦片战争后,魏源对老子的思想进行了新的诠释,他认为“无为”乃是“非治之而不治,乃不治以治之也”,体悟老子的“无为”思想如同“读《云汉》《车攻》,先于《常武》《江汉》,而知二《雅》诗人之所发愤;玩卦爻内外消息,而知大《易》作者之所忧患”,并主张将此体悟与“革虚而之实”相结合,做到“去伪、去饰、去畏难”。这反映出魏源( )

A.肯定体用之道中“中学”的价值 B.肯定了人与自然争胜的必然性

C.唤醒国人革新政治的忧患意识 D.根植传统探求救亡的经世之道

10.《海国图志》刊行之初,得到了当时一些人的赞赏,其中大多数只是对书中展现的万国风土人情感兴趣,对该书的核心观点却漠然不见。这折射出( )

A.西方风土研究比技术更有价值 B.近代科技不能挽救民族危机

C.该书的核心观点违背历史潮流 D.传统积习太深难以迅速转向

11.徐继畬在《瀛寰志略》中说:“欧罗巴之居印度……营立埔头,蛮人愤愦,不察萌芽。英吉利渐于各海口建立炮台,调设戍兵,养锐蓄谋,待时而动,迨孟加拉一发难端,遂以全力进攻……于是五印度诸邦,夷灭者十之八九,哀哉。”徐继畬意在( )

A.分析西方各国富强的原因 B.主张引进西方先进技术以御外侮

C.警醒国人共谋御侮图强之策 D.盛赞印度民族起义唤醒国人

12.鸦片战争前后,中国的学术文化有了明显变化。一部分较开明的官吏和知识分子继承并发扬了明清之际“经世致用”的传统,注意研究实际问题,要求了解外国情况和改革国内政治。同时,研究边疆历史、地理的作品大量出现。这反映了( )

A.时人关注社会现实及世界形势 B.变法维新成为社会潮流

C.时人转向对本朝边疆历史研究 D.天朝上国的观念被打破

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下图为位于广东省东莞市虎门镇的林则徐硝烟池旧址

材料二 广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨遭屠杀,他们的住宅被炮火夷为平地,人权横遭侵犯,这一切都是在“中国人的挑衅行为危及英国人的生命和财产”这种站不住脚的借口下发生的!……英国人控告中国人一桩,中国人至少可以控告英国人九十九桩。

——摘自1857年3月马克思《英人在华的残暴行动》

(1)根据材料一,结合林则徐虎门销烟的背景、目的、影响等相关知识,为“林则徐硝烟池旧址”写一篇历史简介。(要求:语言精练,表述成文。)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举第二次鸦片战争中“中国人至少可以控告英国人”的具体史实。

14.阅读材料,回答下列问题。

材料一 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——《海国图志序》

材料二 1898年,康有为出版了《孔子改制考》一书,打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料三 要拥护德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——陈独秀《〈新青年〉罪案之答辩书》

(1)根据材料一,概括《海国图志》的核心思想。

(2)根据材料二,概括维新派的主张。材料三中的“德先生”和“赛先生”分别是指什么?

(3)请你谈一谈,如何借鉴西方的思想文化?

答案以及解析

1.答案:A

解析:选择A:据材料及所学可知鸦片战争后中国农产品商品化程度提高,自然经济受到冲击并逐渐解体。排除B:中国民族工业初步发展发生在19世纪末20世纪初。排除C:材料只是体现了中国茶和丝出口量大增,但不能由此得出中国对外贸易占优势。排除D:材料强调的是我国自然经济逐渐解体,而非西方的经济侵略加重。

2.答案:D

解析:选择D:根据材料可知,道光时期最初十年“天朝”的使用次数远远大于“中国”,说明清朝外交中深受“天朝上国”思想的影响,而1836年4月一1838年5月,“中国”的使用次数远远大于“天朝”,说明随着中西交往的频繁,“天朝上国”的外交观念一定程度上受到冲击。排除A:禁烟运动发生于1839年,与材料时间不符。排除B:材料体现的是道光时期“天朝”与“中国”使用频率的变化,未涉及闭关锁国政策,无法说明闭关锁国政策是否被打破。排除C:“天朝”一词使用频率虽极大减少,但仍在使用,说明“天朝上国”观念未被“摒弃”。

3.答案:C

解析:材料信息描述的是1842年中国清朝与英国之间的一次军事冲突及其后续的外交谈判,最终导致了中国签订了不平等条约。这一事件反映出了英国代表了工业革命后的西方现代文明,与中国则代表了传统的农业文明的碰撞与冲突,C项正确; 在压迫战争中,中国是被迫签订不平等条约,而非主动开启近代外交,“开启了近代外交”的表述错误,排除A项; 材料主要涉及清政府的反映,没有提及英国的意图与态度,无法得出“英国商品输出的意图”的结论, 排除B项; 材料主旨“两种文明的冲突”,而“清朝近代海防的落后”与主旨不符,排除D项。 故选C项。

4.答案:C

解析:根据材料阐述的是鸦片战争爆发原因,将鸦片战争的爆发归咎于文化的差异,这种对鸦片战争原因分析是错误的,根本原因是英国完成工业革命,资本主义发展急需拓展海外市场,倾销商品,掠夺原料,于是发动对中国的侵略,C项正确;民族资本主义发展和材料无关,排除A项;中外文化制度差异不是战争爆发的根本原因,排除B项;英法联军侵略与材料时间不符,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:据题干信息“清政府海关总税务司洋员人数变化表”和所学可知,欧洲列强为了进一步打开中国市场,英法发动侵略中国的第二次鸦片战争,签订了《天津条约》《北京条约》,使中国半殖民地化程度进一步加深,清政府海关总税务司洋员人数增加,其中英国人数增长最多,扩大侵略权益,C项正确;材料未涉及制海权问题,排除A项;题干内容没有体现中国海关日益走向近代化,因为题干内容反映的是清政府海关总税务司洋员人数变化,排除B项;清政府未抛弃华夷观念,排除D项。故选C项。

6.答案:B

解析:据材料“均宜秉公议定则例”“值百抽五”可知,这些规定打开了中国大门,有利于西方列强向中国倾销商品,加速了中国经济的半殖民地化进程,故选B项;“应纳……定则例”即“协定关税”,使中国丧失了关税自主权,排除A项;这些规定便利了列强的商品输出,《马关条约》后,列强侵华以资本输出为主,排除C项;中国丧失关税自主权,海关不能保护民族工业,不利于提升民族工业的竞争力,排除D项。

7.答案:A

解析:根据材料“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”,结合所学可知,“这场战争”是指鸦片战争。1840年英国发动鸦片战争,迫使清政府签订近代第一个不平等条约《南京条约》,鸦片战争使得中国由独立自主的封建国家开始沦为半殖民地半封建社会,成为中国近代史的开端。根据题意A项正确;第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,中国的半殖民地化程度进一步加深,排除B项:1894年,日本发动甲午中日战争,使中国半殖民地半封建化程度大大加深,排除项;八国联军侵华战争以清政府的失败而结束,清政府被迫同西方列强签订了丧权辱国的《辛丑条约》,《辛丑条约》使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊,排除D项。故选A项 。

8.答案:D

解析:根据材料信息“《瀛寰志略》介绍欧洲人‘其人情性缜密,善于运思,长于制器。金木之工,精巧不可思议。运用水火,尤为奇妙。火器创自中国,彼士仿而为之,益加精妙……造舟尤极奥妙。篷索器具,无一不精。测量海道,处处志其浅深,不失尺寸。越七万里,而通于中土,非偶然也’”可知,作者认为西方技术比中国先进,认识到中国与西方强国的差距,故D项正确;《瀛寰志略》的作者是徐继畬,而开眼看世界的第一人是林则徐,排除A项;材料并没有明确指出欧洲航海技术源自中国,排除B项;材料没有明确提出中国要向西方学习,排除C项。

9.答案:D

解析:选择D:据材料“诗人之所发愤”“作者之所忧患”“与‘革虚而之实’相结合”可知魏源将自身对国家的忧患意识与实践意识通过对传统道家思想的研究表达出来。排除A:体用之道中的“中学”代指的是封建伦理纲常,而材料中魏源的真实目的是想通过研究道家思想来救亡图存。排除B:材料未体现人与自然的关系。排除C:当时魏源的忧患意识对社会的影响有限,统治阶级和普通民众依然固守传统的华夷观念。

10.答案:D

解析:据材料可知,材料的主旨是强调“对该书核心观点‘师夷长技以制夷’”的态度,A项不符题意,排除A项;材料未涉及对“师夷长技以制夷”作用的评价,B项与材料无关,排除B项;“师夷长技以制夷”体现了当时先进士人向西方学习的愿望,C项说法错误,排除C项。故选D项。

11.答案:C

解析:根据材料“英吉利渐于各海口建立炮台,调设戍兵,养锐蓄谋,待时而动,迨孟加拉一发难端,遂以全力进攻…于是五印度诸邦,夷灭者十之八九,哀哉”可知,材料反映的是英国利用强大的军事力量对印度进行殖民侵略,而印度没有招架之力,表明他意在通过描述印度的遭遇来警醒国人共谋御侮图强之策,故C项正确;材料只涉及英国对印度的侵略,没有分析西方各国富强的原因,排除A项;材料没有涉及“主张引进西方先进技术”的信息,排除B项;徐继畬并没有盛赞印度民族起义,排除D项。

12.答案:A

解析:据材料可知,鸦片战争前后,中国的学术文化领域中“一部分较开明的官吏和知识分子…注意研究实际问题,要求了解外国情况和改革国内政治。同时,研究边疆历史、地理的作品大量出现”,这反映了时人关注社会现实及世界形势,故A符合题意;材料未涉及变法维新内容,B错误;C说法错误,排除;D与材料无关,排除。

13.答案:(1)历史简介:从背景角度介绍,鸦片战争前,为扭转对华贸易逆差,外国鸦片商人不顾清政府的禁令,逐年扩大对华鸦片走私。鸦片的大量输入,损害了中国人的健康,加重了劳动人民的负担,同时造成银荒兵弱,严重危及清政府的统治。从目的角度介绍,为挽救封建统治危机,道光帝特命湖广总督林则徐为钦差大臣,前往广州禁烟。林则徐将英美鸦片贩子呈缴的鸦片两万多箱,在虎门海滩公开销毁。从影响角度介绍,虎门销烟向世界表明了清政府禁烟的决心,维护了中华民族的尊严。英国以虎门销烟为借口,于1840年发动了对华鸦片战争。从现实意义方面介绍,保留林则徐虎门销烟池旧址,有利于弘扬光荣革命传统,警示国人勿忘国耻,振兴中华。

(2)史实:英法联军屠杀广州无辜居民与商人;英法联军抢劫、焚毁圆明园;英法两国强迫清政府签订《天津条约》和《北京条约》,割地、赔款、开放通商口岸,攫取中国内河航行权及鸦片贸易合法化等特权。

解析:(1)材料一为“为位于广东省东莞市虎门镇的林则徐硝烟池旧址”,设问要求结合林则徐虎门销烟的背景、目的、影响等相关知识,为“林则徐硝烟池旧址”写一篇历史简介。所以在历史简介的书写中主要从虎门销烟的背景、目的、影响三个方面,结合所学知识进行说明。从背景角度介绍,鸦片战争前,为扭转对华贸易逆差,外国鸦片商人不顾清政府的禁令,逐年扩大对华鸦片走私。鸦片的大量输入,损害了中国人的健康,加重了劳动人民的负担,同时造成银荒兵弱,严重危及清政府的统治。从目的角度介绍,为挽救封建统治危机,道光帝特命湖广总督林则徐为钦差大臣,前往广州禁烟。林则徐将英美鸦片贩子呈缴的鸦片两万多箱,在虎门海滩公开销毁。从影响角度介绍,虎门销烟向世界表明了清政府禁烟的决心,维护了中华民族的尊严。英国以虎门销烟为借口,于1840年发动了对华鸦片战争。从现实意义方面介绍,保留林则徐虎门销烟池旧址,有利于弘扬光荣革命传统,警示国人勿忘国耻,振兴中华。

(2)史实:据材料“广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨遭屠杀,他们的住宅被炮火夷为平地,人权横遭侵犯”可知,英法联军屠杀广州无辜居民与商人;结合所学知识可知,第二次鸦片战争期间,中国人可以控告英国人的史实还有:英法联军抢劫、焚毁圆明园;英法两国强迫清政府签订《天津条约》和《北京条约》,割地、赔款、开放通商口岸,攫取中国内河航行权及鸦片贸易合法化等特权。

14.答案:(1)师夷长技以制夷

(2)主张:实行君主立宪制。德先生:民主。赛先生:科学。

(3)近代中国人向西方学习经历了从器物-制度-思想文化的过程,由表到里,由浅入深。

解析:(1)据材料一“日为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”可知,师夷长技以制夷。

(2)第一小问是主张,据材料二“打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的”可知,实行君主立宪制。第二小问是主张,据材料三“要拥护德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治”可知,民主。据材料三“要拥护赛先生,便不得不反对日艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生便不得不反对国粹和日文学”可知,科学。

(3)据材料一“为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”、材料二“打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的”与材料三“要拥护德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节,旧伦理、旧政治。要拥护赛先生,便不得不反对艺术、旧宗教”可知,近代中国人向西方学习经历了从器物-制度-思想文化的过程,由表到里,由浅入深。

1.鸦片战争后,茶和丝出口大量增加,刺激了国内茶、丝的生产。湖南、福建、浙江等地开始大规模种茶,还设立茶厂专门加工制作适合外国人口味的茶叶。这反映了鸦片战争后( )

A.自然经济逐步解体 B.中国民族工业初步发展

C.对外贸易占据优势 D.西方经济侵略日益加重

2.历史记载道光时期两种外交史料中,关于“天朝”与“中国”使用频率的变化:最初十年使用“天朝”达50余次,而“中国”不足10次;1836年4月至1838年5月之间,使用“天朝”7次,使用“中国”19次。导致这一变化的主要原因是( )

A.禁烟运动激发了民族意识 B.长期推行的闭关锁国政策已被打破

C.“天朝上国”观念已被摒弃 D.中外交往的频繁冲击传统思想

3.1842年8月,英国军舰攻入南京下关后,英军要求谈判。钦差大臣耆英建议道光帝“藉此转机,速为招抚”,道光帝“不得不勉允所请”,订立条约,以“聊为羁縻外夷之术”。这反映了( )

A.中国开启了近代外交 B.英国商品输出的意图

C.两种文明形态的冲突 D.清朝近代海防的落后

4.“清朝将欧洲使节视为朝贡使节,欧洲政府寻求平等待遇的诉求也被一再驳回。而欧洲人则认为平等贸易是一项自然权利。最终,文化的冲突爆发了战争,中国人为此付出了代价。”这一表述掩盖了( )

A.民族资本主义的艰难发展 B.中外制度文化的差异

C.鸦片战争爆发的根本原因 D.英法联军的侵略罪行

5.下表为清政府海关总税务司洋员人数变化表。这反映出( )

年份 英国 美国 法国 德国

1861 5 2 1 1

1864 6 3 3 1

1873 58 13 11 7

A.中国失去了制海权 B.中国海关日益近代化

C.中国半殖民地化加深 D.清政府抛弃华夷观念

6.《南京条约》规定英国商人“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”,《五口通商章程》规定“值百抽五”(即进出口商品的税率为5%)。这些规定( )

A.捍卫了中国的关税主权 B.加速了经济的半殖民地化

C.便利了列强的资本输出 D.提升了民族工业的竞争力

7.“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”“这场战争”是指( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

8.《瀛寰志略》介绍欧洲人“其人情性缜密,善于运思,长于制器。金木之工,精巧不可思议。运用水火,尤为奇妙。火器创自中国,彼士仿而为之,益加精妙……造舟尤极奥妙。篷索器具,无一不精。测量海道,处处志其浅深,不失尺寸。越七万里,而通于中土,非偶然也”。下列选项说法正确的是,作者( )

A.被称为开眼看世界的第一人 B.认为欧洲的航海技术源自中国

C.明确主张向西方学习 D.认识到中国与西方强国的差距

9.鸦片战争后,魏源对老子的思想进行了新的诠释,他认为“无为”乃是“非治之而不治,乃不治以治之也”,体悟老子的“无为”思想如同“读《云汉》《车攻》,先于《常武》《江汉》,而知二《雅》诗人之所发愤;玩卦爻内外消息,而知大《易》作者之所忧患”,并主张将此体悟与“革虚而之实”相结合,做到“去伪、去饰、去畏难”。这反映出魏源( )

A.肯定体用之道中“中学”的价值 B.肯定了人与自然争胜的必然性

C.唤醒国人革新政治的忧患意识 D.根植传统探求救亡的经世之道

10.《海国图志》刊行之初,得到了当时一些人的赞赏,其中大多数只是对书中展现的万国风土人情感兴趣,对该书的核心观点却漠然不见。这折射出( )

A.西方风土研究比技术更有价值 B.近代科技不能挽救民族危机

C.该书的核心观点违背历史潮流 D.传统积习太深难以迅速转向

11.徐继畬在《瀛寰志略》中说:“欧罗巴之居印度……营立埔头,蛮人愤愦,不察萌芽。英吉利渐于各海口建立炮台,调设戍兵,养锐蓄谋,待时而动,迨孟加拉一发难端,遂以全力进攻……于是五印度诸邦,夷灭者十之八九,哀哉。”徐继畬意在( )

A.分析西方各国富强的原因 B.主张引进西方先进技术以御外侮

C.警醒国人共谋御侮图强之策 D.盛赞印度民族起义唤醒国人

12.鸦片战争前后,中国的学术文化有了明显变化。一部分较开明的官吏和知识分子继承并发扬了明清之际“经世致用”的传统,注意研究实际问题,要求了解外国情况和改革国内政治。同时,研究边疆历史、地理的作品大量出现。这反映了( )

A.时人关注社会现实及世界形势 B.变法维新成为社会潮流

C.时人转向对本朝边疆历史研究 D.天朝上国的观念被打破

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下图为位于广东省东莞市虎门镇的林则徐硝烟池旧址

材料二 广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨遭屠杀,他们的住宅被炮火夷为平地,人权横遭侵犯,这一切都是在“中国人的挑衅行为危及英国人的生命和财产”这种站不住脚的借口下发生的!……英国人控告中国人一桩,中国人至少可以控告英国人九十九桩。

——摘自1857年3月马克思《英人在华的残暴行动》

(1)根据材料一,结合林则徐虎门销烟的背景、目的、影响等相关知识,为“林则徐硝烟池旧址”写一篇历史简介。(要求:语言精练,表述成文。)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举第二次鸦片战争中“中国人至少可以控告英国人”的具体史实。

14.阅读材料,回答下列问题。

材料一 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——《海国图志序》

材料二 1898年,康有为出版了《孔子改制考》一书,打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料三 要拥护德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。

——陈独秀《〈新青年〉罪案之答辩书》

(1)根据材料一,概括《海国图志》的核心思想。

(2)根据材料二,概括维新派的主张。材料三中的“德先生”和“赛先生”分别是指什么?

(3)请你谈一谈,如何借鉴西方的思想文化?

答案以及解析

1.答案:A

解析:选择A:据材料及所学可知鸦片战争后中国农产品商品化程度提高,自然经济受到冲击并逐渐解体。排除B:中国民族工业初步发展发生在19世纪末20世纪初。排除C:材料只是体现了中国茶和丝出口量大增,但不能由此得出中国对外贸易占优势。排除D:材料强调的是我国自然经济逐渐解体,而非西方的经济侵略加重。

2.答案:D

解析:选择D:根据材料可知,道光时期最初十年“天朝”的使用次数远远大于“中国”,说明清朝外交中深受“天朝上国”思想的影响,而1836年4月一1838年5月,“中国”的使用次数远远大于“天朝”,说明随着中西交往的频繁,“天朝上国”的外交观念一定程度上受到冲击。排除A:禁烟运动发生于1839年,与材料时间不符。排除B:材料体现的是道光时期“天朝”与“中国”使用频率的变化,未涉及闭关锁国政策,无法说明闭关锁国政策是否被打破。排除C:“天朝”一词使用频率虽极大减少,但仍在使用,说明“天朝上国”观念未被“摒弃”。

3.答案:C

解析:材料信息描述的是1842年中国清朝与英国之间的一次军事冲突及其后续的外交谈判,最终导致了中国签订了不平等条约。这一事件反映出了英国代表了工业革命后的西方现代文明,与中国则代表了传统的农业文明的碰撞与冲突,C项正确; 在压迫战争中,中国是被迫签订不平等条约,而非主动开启近代外交,“开启了近代外交”的表述错误,排除A项; 材料主要涉及清政府的反映,没有提及英国的意图与态度,无法得出“英国商品输出的意图”的结论, 排除B项; 材料主旨“两种文明的冲突”,而“清朝近代海防的落后”与主旨不符,排除D项。 故选C项。

4.答案:C

解析:根据材料阐述的是鸦片战争爆发原因,将鸦片战争的爆发归咎于文化的差异,这种对鸦片战争原因分析是错误的,根本原因是英国完成工业革命,资本主义发展急需拓展海外市场,倾销商品,掠夺原料,于是发动对中国的侵略,C项正确;民族资本主义发展和材料无关,排除A项;中外文化制度差异不是战争爆发的根本原因,排除B项;英法联军侵略与材料时间不符,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:据题干信息“清政府海关总税务司洋员人数变化表”和所学可知,欧洲列强为了进一步打开中国市场,英法发动侵略中国的第二次鸦片战争,签订了《天津条约》《北京条约》,使中国半殖民地化程度进一步加深,清政府海关总税务司洋员人数增加,其中英国人数增长最多,扩大侵略权益,C项正确;材料未涉及制海权问题,排除A项;题干内容没有体现中国海关日益走向近代化,因为题干内容反映的是清政府海关总税务司洋员人数变化,排除B项;清政府未抛弃华夷观念,排除D项。故选C项。

6.答案:B

解析:据材料“均宜秉公议定则例”“值百抽五”可知,这些规定打开了中国大门,有利于西方列强向中国倾销商品,加速了中国经济的半殖民地化进程,故选B项;“应纳……定则例”即“协定关税”,使中国丧失了关税自主权,排除A项;这些规定便利了列强的商品输出,《马关条约》后,列强侵华以资本输出为主,排除C项;中国丧失关税自主权,海关不能保护民族工业,不利于提升民族工业的竞争力,排除D项。

7.答案:A

解析:根据材料“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”,结合所学可知,“这场战争”是指鸦片战争。1840年英国发动鸦片战争,迫使清政府签订近代第一个不平等条约《南京条约》,鸦片战争使得中国由独立自主的封建国家开始沦为半殖民地半封建社会,成为中国近代史的开端。根据题意A项正确;第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,中国的半殖民地化程度进一步加深,排除B项:1894年,日本发动甲午中日战争,使中国半殖民地半封建化程度大大加深,排除项;八国联军侵华战争以清政府的失败而结束,清政府被迫同西方列强签订了丧权辱国的《辛丑条约》,《辛丑条约》使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊,排除D项。故选A项 。

8.答案:D

解析:根据材料信息“《瀛寰志略》介绍欧洲人‘其人情性缜密,善于运思,长于制器。金木之工,精巧不可思议。运用水火,尤为奇妙。火器创自中国,彼士仿而为之,益加精妙……造舟尤极奥妙。篷索器具,无一不精。测量海道,处处志其浅深,不失尺寸。越七万里,而通于中土,非偶然也’”可知,作者认为西方技术比中国先进,认识到中国与西方强国的差距,故D项正确;《瀛寰志略》的作者是徐继畬,而开眼看世界的第一人是林则徐,排除A项;材料并没有明确指出欧洲航海技术源自中国,排除B项;材料没有明确提出中国要向西方学习,排除C项。

9.答案:D

解析:选择D:据材料“诗人之所发愤”“作者之所忧患”“与‘革虚而之实’相结合”可知魏源将自身对国家的忧患意识与实践意识通过对传统道家思想的研究表达出来。排除A:体用之道中的“中学”代指的是封建伦理纲常,而材料中魏源的真实目的是想通过研究道家思想来救亡图存。排除B:材料未体现人与自然的关系。排除C:当时魏源的忧患意识对社会的影响有限,统治阶级和普通民众依然固守传统的华夷观念。

10.答案:D

解析:据材料可知,材料的主旨是强调“对该书核心观点‘师夷长技以制夷’”的态度,A项不符题意,排除A项;材料未涉及对“师夷长技以制夷”作用的评价,B项与材料无关,排除B项;“师夷长技以制夷”体现了当时先进士人向西方学习的愿望,C项说法错误,排除C项。故选D项。

11.答案:C

解析:根据材料“英吉利渐于各海口建立炮台,调设戍兵,养锐蓄谋,待时而动,迨孟加拉一发难端,遂以全力进攻…于是五印度诸邦,夷灭者十之八九,哀哉”可知,材料反映的是英国利用强大的军事力量对印度进行殖民侵略,而印度没有招架之力,表明他意在通过描述印度的遭遇来警醒国人共谋御侮图强之策,故C项正确;材料只涉及英国对印度的侵略,没有分析西方各国富强的原因,排除A项;材料没有涉及“主张引进西方先进技术”的信息,排除B项;徐继畬并没有盛赞印度民族起义,排除D项。

12.答案:A

解析:据材料可知,鸦片战争前后,中国的学术文化领域中“一部分较开明的官吏和知识分子…注意研究实际问题,要求了解外国情况和改革国内政治。同时,研究边疆历史、地理的作品大量出现”,这反映了时人关注社会现实及世界形势,故A符合题意;材料未涉及变法维新内容,B错误;C说法错误,排除;D与材料无关,排除。

13.答案:(1)历史简介:从背景角度介绍,鸦片战争前,为扭转对华贸易逆差,外国鸦片商人不顾清政府的禁令,逐年扩大对华鸦片走私。鸦片的大量输入,损害了中国人的健康,加重了劳动人民的负担,同时造成银荒兵弱,严重危及清政府的统治。从目的角度介绍,为挽救封建统治危机,道光帝特命湖广总督林则徐为钦差大臣,前往广州禁烟。林则徐将英美鸦片贩子呈缴的鸦片两万多箱,在虎门海滩公开销毁。从影响角度介绍,虎门销烟向世界表明了清政府禁烟的决心,维护了中华民族的尊严。英国以虎门销烟为借口,于1840年发动了对华鸦片战争。从现实意义方面介绍,保留林则徐虎门销烟池旧址,有利于弘扬光荣革命传统,警示国人勿忘国耻,振兴中华。

(2)史实:英法联军屠杀广州无辜居民与商人;英法联军抢劫、焚毁圆明园;英法两国强迫清政府签订《天津条约》和《北京条约》,割地、赔款、开放通商口岸,攫取中国内河航行权及鸦片贸易合法化等特权。

解析:(1)材料一为“为位于广东省东莞市虎门镇的林则徐硝烟池旧址”,设问要求结合林则徐虎门销烟的背景、目的、影响等相关知识,为“林则徐硝烟池旧址”写一篇历史简介。所以在历史简介的书写中主要从虎门销烟的背景、目的、影响三个方面,结合所学知识进行说明。从背景角度介绍,鸦片战争前,为扭转对华贸易逆差,外国鸦片商人不顾清政府的禁令,逐年扩大对华鸦片走私。鸦片的大量输入,损害了中国人的健康,加重了劳动人民的负担,同时造成银荒兵弱,严重危及清政府的统治。从目的角度介绍,为挽救封建统治危机,道光帝特命湖广总督林则徐为钦差大臣,前往广州禁烟。林则徐将英美鸦片贩子呈缴的鸦片两万多箱,在虎门海滩公开销毁。从影响角度介绍,虎门销烟向世界表明了清政府禁烟的决心,维护了中华民族的尊严。英国以虎门销烟为借口,于1840年发动了对华鸦片战争。从现实意义方面介绍,保留林则徐虎门销烟池旧址,有利于弘扬光荣革命传统,警示国人勿忘国耻,振兴中华。

(2)史实:据材料“广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨遭屠杀,他们的住宅被炮火夷为平地,人权横遭侵犯”可知,英法联军屠杀广州无辜居民与商人;结合所学知识可知,第二次鸦片战争期间,中国人可以控告英国人的史实还有:英法联军抢劫、焚毁圆明园;英法两国强迫清政府签订《天津条约》和《北京条约》,割地、赔款、开放通商口岸,攫取中国内河航行权及鸦片贸易合法化等特权。

14.答案:(1)师夷长技以制夷

(2)主张:实行君主立宪制。德先生:民主。赛先生:科学。

(3)近代中国人向西方学习经历了从器物-制度-思想文化的过程,由表到里,由浅入深。

解析:(1)据材料一“日为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”可知,师夷长技以制夷。

(2)第一小问是主张,据材料二“打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的”可知,实行君主立宪制。第二小问是主张,据材料三“要拥护德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治”可知,民主。据材料三“要拥护赛先生,便不得不反对日艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生便不得不反对国粹和日文学”可知,科学。

(3)据材料一“为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”、材料二“打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的”与材料三“要拥护德先生便不得不反对孔教、礼法、贞节,旧伦理、旧政治。要拥护赛先生,便不得不反对艺术、旧宗教”可知,近代中国人向西方学习经历了从器物-制度-思想文化的过程,由表到里,由浅入深。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进