14.1《故都的秋》课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-26 21:09:16 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

你能想到哪些描写秋天的诗句

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《湘夫人》

悲哉秋之为气,萧瑟兮草木摇落兮而变衰。 ——宋玉《九辩》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

新课导入

新课学习

预习成果展示台

1、作者简介

2、题目解说

3、写作背景

新课导入

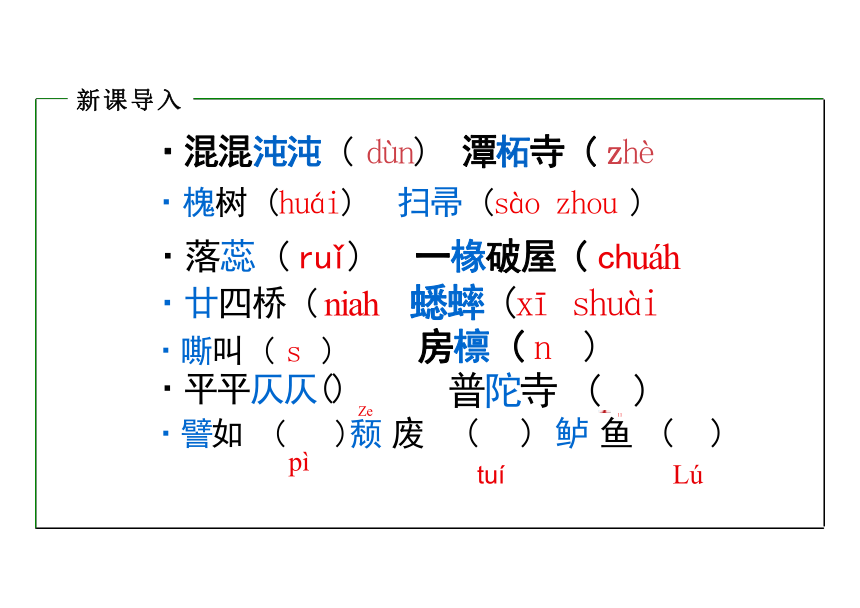

·混混沌沌 ( dùn) 潭柘寺 ( zhè

·槐树 (huái) 扫帚 (sào zhou ) ·落蕊 ( ruǐ) 一椽破屋 ( chuáh

蟋蟀 (xī shuài

房檩 ( n )

普陀寺 ( )

11

废 ( ) 鲈 鱼 ( )

tuí Lú

·廿四桥 ( niah

·嘶叫 ( s )

·平平仄仄()

Ze

·譬如 ( )颓

pì

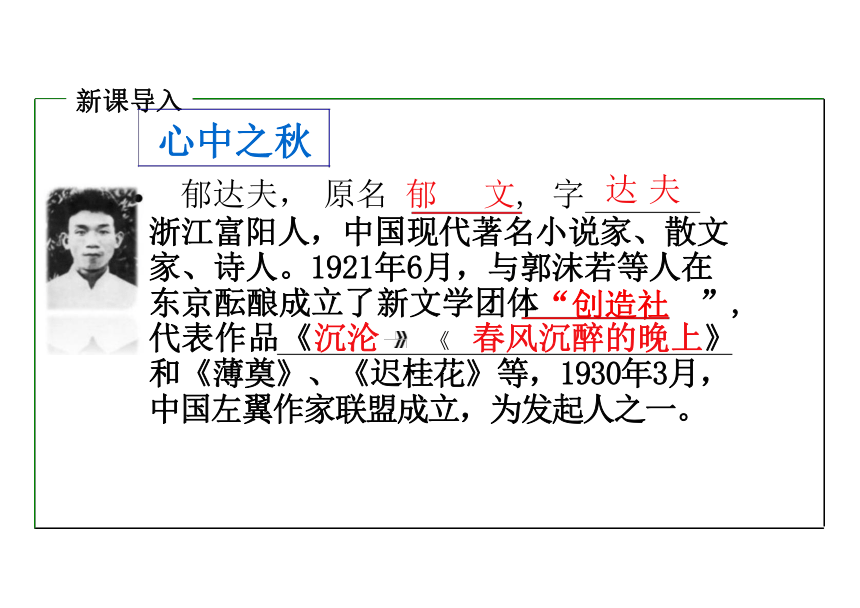

心中之秋

郁达夫, 原名 郁 文, 字 达 夫

浙江富阳人,中国现代著名小说家、散文 家、诗人。1921年6月,与郭沫若等人在

东京酝酿成立了新文学团体 ”, 代表作品《沉沦 《 春风沉醉的晚上》

和《薄奠》、《迟桂花》等,1930年3月, 中国左翼作家联盟成立,为发起人之一。

新课导入

“创造社

创造社---“五四”新文化运动初

期成立的文学团体。1921年6月8 日在郁达夫的寓所,即日本东京帝 国大学第二改盛馆正式宣告成立, 初期成员主要由在日本留学的郭沫 若、成仿吾、郁达夫、张资平、田 汉,郑伯奇等人组成。前期主张自 我表现或个性解放,后期与太阳社 一起大力倡导无产阶级革命文学。

相关链接

新课学习

“故都”饱藏着眷念热爱故都之

情也暗含着一种文化底蕴。

“秋”揭示了本文的描写角度,

暗含着自然景观与人文景观相融合的

一种境界。

题目解说

变 。1927年4月12日直至1949年国民党败退台湾为

止的这段时间被称为白色恐怖时期。郁达夫为躲避 国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭 州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北 京),再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。

《故都的秋》是中国现代著名小说家、散文家

、诗人、革命烈士郁达夫于1934年8月创作的散文。 1927年4月12日 蒋介石发动“四 ·一二”反革命政

写作背景

新课学习

新课学习

写作背景

《故都的秋》全文1500多字,运用了42个秋字来

润色北国之秋的“清” “静”和“悲凉”,也处处

渗透着郁达夫消极与积极情绪在纠结与斗争的痕迹。

故都的“秋”,其实是郁达夫的“秋”,是表现

了他主观感情、审美取向、文学气质和人生态度的“

秋”。本文的悲凉美感,跟传统的悲秋情结有关,跟

作者的身世性格有关,跟作品的创作背景也有关。

请同学们先听名家朗读,初步感知作者本文,再进行自

我朗读,之后进入赛读环节,我们将评选出优秀朗读小组

和“优秀朗读之星”。

新课学习

听读与朗读

新课学习

优秀朗读小组是 优秀朗读之星是

新课学习

请同学们在初步感知本文 后,采用圈点批注的方法细读 全文。

解读文本

请为本篇课文划分段落部分

整体感知

新课学习

新课学习

整体感知

第一部分:总写 思秋之意 (1—2段)

第三部分:总括 恋秋之情

(13—14段)

第二部分:分写 绘秋之美

(3—12段)

故都的秋

讨论一下吧

你能找出文中哪几幅秋景图

小组探究

新课学习

秋槐落蕊图

秋晨院景图

秋蝉残鸣

新课学习

秋树秋枣图

秋雨话凉图

1、秋晨院景

2、秋槐落蕊

3、秋蝉残鸣

4、秋雨秋凉

5、秋树秋枣

突出表现

故都的秋

“清”、“静”

“悲凉”的特点

五幅秋景图

小组探究

新课学习 很高碧绿 一椽破屋

壁腰 鸽声 牵牛花 日光 破壁腰 青天下驯鸽的飞声 以蓝色或白色为佳 一丝一丝漏下来

静 清 静

秋晨院景图

天色

屋子

清

悲凉

悲凉

新课学习

没有声音

没有气味

触觉 极细微、极柔软 静

感觉 细腻、清闲、落寞 悲凉

秋槐落蕊图

听觉

味觉

静

悲凉

新课学习

衰弱的残声 静

处处啼唱 悲凉

秋蝉的嘶叫

秋蝉残鸣图

觉

听

新课学习

秋雨特点 奇、有味、更像样

秋雨来临 清 凉 静

灰沉沉的天底下、忽而来一阵冷风,便息列索落下起雨来。

秋雨过后 清 静

一层雨过,云渐渐的卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了

都市闲人著青布单衣,闲话秋凉,用的是缓慢悠闲的声调,平 平仄仄的京腔。

秋雨秋凉图

秋树秋枣图

到秋来是奇景

到处生长

形状奇特

颜色变化 (淡绿微黄)

清

新课学习

略写果树

详赞秋枣

故都的秋景可谓丰富多彩,作者为 什么只选取上述秋景来写呢

新课学习

新课学习

第一,跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致

他思想苦闷,逃避现实;

第二,也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁

达夫三岁丧父,在日本十年的异生活使他饱受屈辱

和歧视;

第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。在

杭州期间,郁达夫提倡“静”的文学,写的也多是

“静如止水似的遁世文学”。

① 你认为郁达夫在文中是颂 秋还是悲秋

② 这种追求是否意味着消极 和颓废

③ 写作特色

④ 主题思想

合作探究

活 动 4

小组探究

新课学习

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋

文中的秋景中融入了作家的眷恋之情

和对故都的秋的向往;而作家的主观情感

中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤

的、悲凉的,因此可以说全文是作者对故

都的秋的一曲悲凉的颂歌。

新 课 学 习

这种追求是否意味着消极和颓废

这种追求当然不是消极颓废的。文中 歌颂了秋果旺盛的生命力,可以证明作者

并非消极。第12段说明到秋天产生深沉、 幽远、严厉、萧索的感触是人类共有的心 理,所以并不消极。

艺 术 特 色

新课学习

结构精巧

情景交融的画面美

工整、雅致的语言美

新课学习

课文主题

全文紧扣故都之秋“清”“静”“悲凉”的

特点,描绘了“庭院秋景”“秋槐落蕊”“秋蝉

残声”“秋雨话凉”“秋树秋枣”五种景况,通

过以情驭景、以景显情的方法,将客观景物与作

者的主观色彩完美自然地融合在一起,既赞美了

故都的自然风物,字里行间也抒发了作者对故都

之秋的向往、眷恋之情,流露出他颠沛流离、饱

尝人间愁苦的忧郁、孤独心情。

课堂练习

下列各句中,标点符号使用有误的一项是( D )

A. 还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得

更象样。

B. “唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

C. 第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地

长大起来。

D. 南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘 江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等....

《故都的秋》凭借精巧独特的构思和优

美隽永的语言,描绘秋声、秋色、秋味,抒 写了自己清、静、悲凉的心境,抒发了对故 都秋的深沉的眷恋之情。文字清新雅致,感 情深挚动人,蕴涵了丰厚的文化底蕴。

课堂小结

拓展延伸

创 造 社

1921年6月8日,郭沫若、成仿吾、郁达夫、张资平、田汉、郑伯奇等 赴日留学的中国新文化运动的健将,多次在上海和日本协商,并在日本东

京帝国大学第二改盛馆的郁达夫寓所中,利用上海泰东图书局的一些条件 ,成立了"五四"新文化运动早期的文学团体--创造社。

创造社前期主办的刊物有《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》( 《中华新报》副刊)、《洪水》半月刊;后期的刊物主要有《创造月刊》、

《文化批判》、《流沙》半月刊、《思想》月刊、《新思潮》月刊等。创 造社成立后即编辑和出版创造社丛书,出版的主要是该社成员的诗歌、小 说、戏剧、散文、理论及译作,在近十年的时间里,共出版60余种。

秋是美的:秋风萧瑟,残荷听雨,秋

有声;霜叶黄花,衰草秋水,秋有色;天 高云淡,北雁南飞,秋有形;橙黄橘绿, 硕果飘香,秋有味。只要你有一颗锦心, 一双慧眼,一支妙笔,你一定能描绘一幅 折射你心灵之光的秋景图。请已“我眼中 的秋”为话题写一篇随笔,相信你能做到 缘情写景,景随情迁。

文脉归纳

①眷恋故都之秋

总起

②江南的秋天

③庭院秋景

④秋槐落蕊

⑤秋蝉残声

⑥~⑨雨后话秋凉

⑩北国秋果

赞北国之秋

记叙

故都的秋 一分写

议论

南国之秋比不上北国之秋一

直抒胸臆

抒眷恋

之 情

寄冷落 之 感

清 静 悲 凉

L总括

你能想到哪些描写秋天的诗句

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《湘夫人》

悲哉秋之为气,萧瑟兮草木摇落兮而变衰。 ——宋玉《九辩》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

新课导入

新课学习

预习成果展示台

1、作者简介

2、题目解说

3、写作背景

新课导入

·混混沌沌 ( dùn) 潭柘寺 ( zhè

·槐树 (huái) 扫帚 (sào zhou ) ·落蕊 ( ruǐ) 一椽破屋 ( chuáh

蟋蟀 (xī shuài

房檩 ( n )

普陀寺 ( )

11

废 ( ) 鲈 鱼 ( )

tuí Lú

·廿四桥 ( niah

·嘶叫 ( s )

·平平仄仄()

Ze

·譬如 ( )颓

pì

心中之秋

郁达夫, 原名 郁 文, 字 达 夫

浙江富阳人,中国现代著名小说家、散文 家、诗人。1921年6月,与郭沫若等人在

东京酝酿成立了新文学团体 ”, 代表作品《沉沦 《 春风沉醉的晚上》

和《薄奠》、《迟桂花》等,1930年3月, 中国左翼作家联盟成立,为发起人之一。

新课导入

“创造社

创造社---“五四”新文化运动初

期成立的文学团体。1921年6月8 日在郁达夫的寓所,即日本东京帝 国大学第二改盛馆正式宣告成立, 初期成员主要由在日本留学的郭沫 若、成仿吾、郁达夫、张资平、田 汉,郑伯奇等人组成。前期主张自 我表现或个性解放,后期与太阳社 一起大力倡导无产阶级革命文学。

相关链接

新课学习

“故都”饱藏着眷念热爱故都之

情也暗含着一种文化底蕴。

“秋”揭示了本文的描写角度,

暗含着自然景观与人文景观相融合的

一种境界。

题目解说

变 。1927年4月12日直至1949年国民党败退台湾为

止的这段时间被称为白色恐怖时期。郁达夫为躲避 国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭 州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北 京),再次饱尝了故都的“秋味”,并写下该文。

《故都的秋》是中国现代著名小说家、散文家

、诗人、革命烈士郁达夫于1934年8月创作的散文。 1927年4月12日 蒋介石发动“四 ·一二”反革命政

写作背景

新课学习

新课学习

写作背景

《故都的秋》全文1500多字,运用了42个秋字来

润色北国之秋的“清” “静”和“悲凉”,也处处

渗透着郁达夫消极与积极情绪在纠结与斗争的痕迹。

故都的“秋”,其实是郁达夫的“秋”,是表现

了他主观感情、审美取向、文学气质和人生态度的“

秋”。本文的悲凉美感,跟传统的悲秋情结有关,跟

作者的身世性格有关,跟作品的创作背景也有关。

请同学们先听名家朗读,初步感知作者本文,再进行自

我朗读,之后进入赛读环节,我们将评选出优秀朗读小组

和“优秀朗读之星”。

新课学习

听读与朗读

新课学习

优秀朗读小组是 优秀朗读之星是

新课学习

请同学们在初步感知本文 后,采用圈点批注的方法细读 全文。

解读文本

请为本篇课文划分段落部分

整体感知

新课学习

新课学习

整体感知

第一部分:总写 思秋之意 (1—2段)

第三部分:总括 恋秋之情

(13—14段)

第二部分:分写 绘秋之美

(3—12段)

故都的秋

讨论一下吧

你能找出文中哪几幅秋景图

小组探究

新课学习

秋槐落蕊图

秋晨院景图

秋蝉残鸣

新课学习

秋树秋枣图

秋雨话凉图

1、秋晨院景

2、秋槐落蕊

3、秋蝉残鸣

4、秋雨秋凉

5、秋树秋枣

突出表现

故都的秋

“清”、“静”

“悲凉”的特点

五幅秋景图

小组探究

新课学习 很高碧绿 一椽破屋

壁腰 鸽声 牵牛花 日光 破壁腰 青天下驯鸽的飞声 以蓝色或白色为佳 一丝一丝漏下来

静 清 静

秋晨院景图

天色

屋子

清

悲凉

悲凉

新课学习

没有声音

没有气味

触觉 极细微、极柔软 静

感觉 细腻、清闲、落寞 悲凉

秋槐落蕊图

听觉

味觉

静

悲凉

新课学习

衰弱的残声 静

处处啼唱 悲凉

秋蝉的嘶叫

秋蝉残鸣图

觉

听

新课学习

秋雨特点 奇、有味、更像样

秋雨来临 清 凉 静

灰沉沉的天底下、忽而来一阵冷风,便息列索落下起雨来。

秋雨过后 清 静

一层雨过,云渐渐的卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了

都市闲人著青布单衣,闲话秋凉,用的是缓慢悠闲的声调,平 平仄仄的京腔。

秋雨秋凉图

秋树秋枣图

到秋来是奇景

到处生长

形状奇特

颜色变化 (淡绿微黄)

清

新课学习

略写果树

详赞秋枣

故都的秋景可谓丰富多彩,作者为 什么只选取上述秋景来写呢

新课学习

新课学习

第一,跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致

他思想苦闷,逃避现实;

第二,也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁

达夫三岁丧父,在日本十年的异生活使他饱受屈辱

和歧视;

第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。在

杭州期间,郁达夫提倡“静”的文学,写的也多是

“静如止水似的遁世文学”。

① 你认为郁达夫在文中是颂 秋还是悲秋

② 这种追求是否意味着消极 和颓废

③ 写作特色

④ 主题思想

合作探究

活 动 4

小组探究

新课学习

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋

文中的秋景中融入了作家的眷恋之情

和对故都的秋的向往;而作家的主观情感

中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤

的、悲凉的,因此可以说全文是作者对故

都的秋的一曲悲凉的颂歌。

新 课 学 习

这种追求是否意味着消极和颓废

这种追求当然不是消极颓废的。文中 歌颂了秋果旺盛的生命力,可以证明作者

并非消极。第12段说明到秋天产生深沉、 幽远、严厉、萧索的感触是人类共有的心 理,所以并不消极。

艺 术 特 色

新课学习

结构精巧

情景交融的画面美

工整、雅致的语言美

新课学习

课文主题

全文紧扣故都之秋“清”“静”“悲凉”的

特点,描绘了“庭院秋景”“秋槐落蕊”“秋蝉

残声”“秋雨话凉”“秋树秋枣”五种景况,通

过以情驭景、以景显情的方法,将客观景物与作

者的主观色彩完美自然地融合在一起,既赞美了

故都的自然风物,字里行间也抒发了作者对故都

之秋的向往、眷恋之情,流露出他颠沛流离、饱

尝人间愁苦的忧郁、孤独心情。

课堂练习

下列各句中,标点符号使用有误的一项是( D )

A. 还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得

更象样。

B. “唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

C. 第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地

长大起来。

D. 南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘 江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等....

《故都的秋》凭借精巧独特的构思和优

美隽永的语言,描绘秋声、秋色、秋味,抒 写了自己清、静、悲凉的心境,抒发了对故 都秋的深沉的眷恋之情。文字清新雅致,感 情深挚动人,蕴涵了丰厚的文化底蕴。

课堂小结

拓展延伸

创 造 社

1921年6月8日,郭沫若、成仿吾、郁达夫、张资平、田汉、郑伯奇等 赴日留学的中国新文化运动的健将,多次在上海和日本协商,并在日本东

京帝国大学第二改盛馆的郁达夫寓所中,利用上海泰东图书局的一些条件 ,成立了"五四"新文化运动早期的文学团体--创造社。

创造社前期主办的刊物有《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》( 《中华新报》副刊)、《洪水》半月刊;后期的刊物主要有《创造月刊》、

《文化批判》、《流沙》半月刊、《思想》月刊、《新思潮》月刊等。创 造社成立后即编辑和出版创造社丛书,出版的主要是该社成员的诗歌、小 说、戏剧、散文、理论及译作,在近十年的时间里,共出版60余种。

秋是美的:秋风萧瑟,残荷听雨,秋

有声;霜叶黄花,衰草秋水,秋有色;天 高云淡,北雁南飞,秋有形;橙黄橘绿, 硕果飘香,秋有味。只要你有一颗锦心, 一双慧眼,一支妙笔,你一定能描绘一幅 折射你心灵之光的秋景图。请已“我眼中 的秋”为话题写一篇随笔,相信你能做到 缘情写景,景随情迁。

文脉归纳

①眷恋故都之秋

总起

②江南的秋天

③庭院秋景

④秋槐落蕊

⑤秋蝉残声

⑥~⑨雨后话秋凉

⑩北国秋果

赞北国之秋

记叙

故都的秋 一分写

议论

南国之秋比不上北国之秋一

直抒胸臆

抒眷恋

之 情

寄冷落 之 感

清 静 悲 凉

L总括

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读