广西来宾市玉林市2023-2024学年高一下学期7月期末考试 历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广西来宾市玉林市2023-2024学年高一下学期7月期末考试 历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 369.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-27 10:53:59 | ||

图片预览

文档简介

2024年春季期高一期末教学质量监测

历 史

(本试卷满分100分,考试时间75分钟)

注意事项:

1.答题前,务必将自己的姓名、学校、班级、准考证号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 顶蛳山遗址是广西目前保存最好、文化内涵最丰富的古文化遗址。据考古专家推测,其文化年代为距今10000——6000年,该遗址出土了大量的陶片、石器、骨器和蚌器等生活用具、生产工具以及水、陆生动物遗骸等。由此可见,该遗址( )

A. 属于旧石器时代的代表性遗址 B. 可佐证中华文明起源的多元化

C. 展现出了早期国家的初始形态 D. 反映广西先民高超的手工技艺

2. 魏晋南北朝时期以前,我国的民族人口分布基本上是分族聚居的格局,但是经过魏晋南北朝时期的民族迁徙后,我国各族的分布形成了犬牙交错的状态。这一分布格局的变化( )

A. 冲击了门阀士族势力 B. 推动了民族平等往来

C. 产生了华夏认同观念 D. 顺应了民族融合趋势

3. 下表是宋代江南各路人口密度统计表(人/平方公里)。表中数据的变化反映了( )

时期 江南东路 两浙路 江南西路 荆湖南路 福建路

北宋后期 24.9 307 27.7 17.0 16.0

南宋中期 27.9 32.9 37.7 22.5 25.4

A. 统一多民族国家得到巩固 B. 美洲高产作物大量传入

C. 南方地区经济影响力上升 D. 人多地少矛盾日趋突出

4. 宋元学者马端临在《文献通考》中指出:“盖当大乱之后,人口死徙虚耗,岂复承平之旧,其不可转移失陷者,独田亩耳。然则视大历十四年垦田之数,以定两税之法,虽非经国之远图,乃救弊之良法也。”该论断认为,两税法( )

A. 应时而生,顺势而 B. 量出为入,轻敛薄赋

C. 人丁计税,抑制兼并 D. 开辟财源,兵农合一

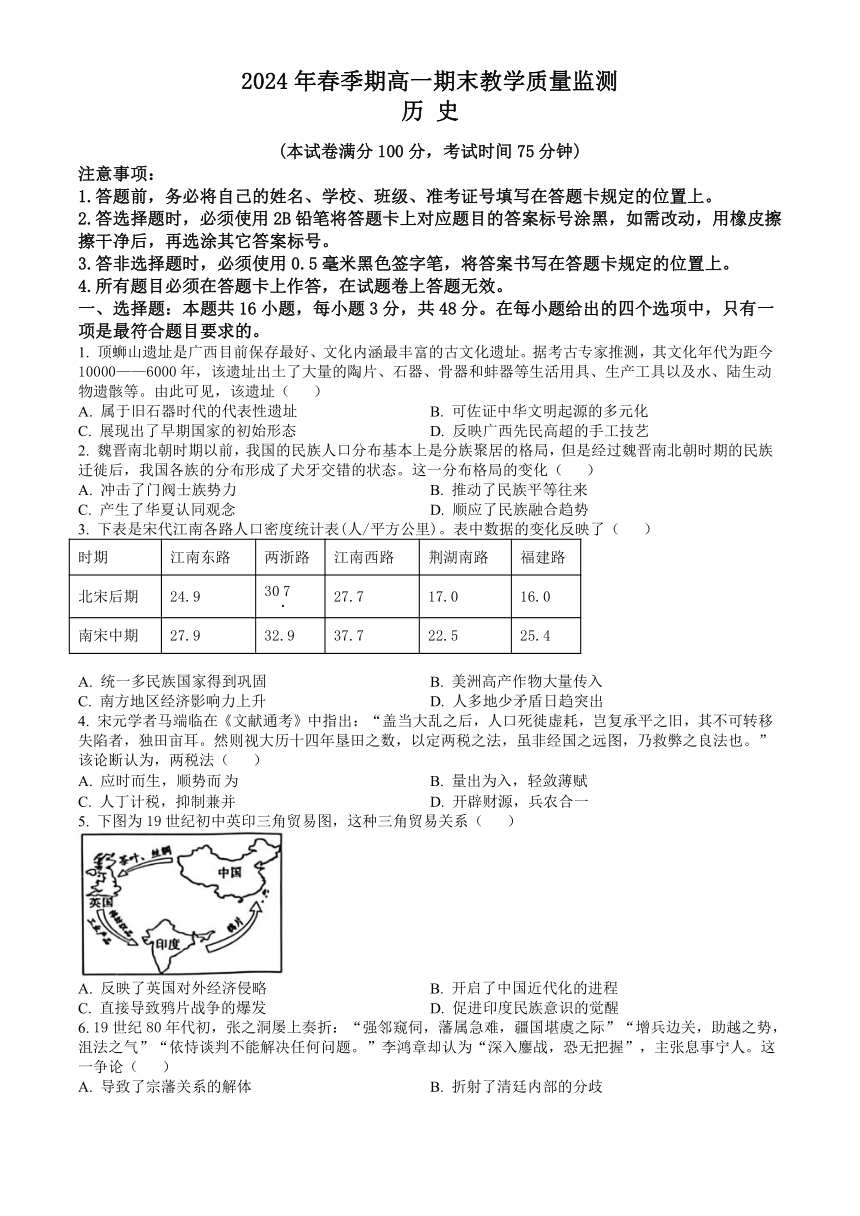

5. 下图为19世纪初中英印三角贸易图,这种三角贸易关系( )

A. 反映了英国对外经济侵略 B. 开启了中国近代化的进程

C. 直接导致鸦片战争的爆发 D. 促进印度民族意识的觉醒

6. 19世纪80年代初,张之洞屡上奏折:“强邻窥伺,藩属急难,疆国堪虞之际”“增兵边关,助越之势,沮法之气”“依恃谈判不能解决任何问题。”李鸿章却认为“深入鏖战,恐无把握”,主张息事宁人。这一争论( )

A. 导致了宗藩关系的解体 B. 折射了清廷内部的分歧

C. 刺激了洋务运动的兴起 D. 推动了边疆危机的解决

7. 辛亥革命后,一批知识分子意识到:单纯的政治革命尚不足以救治中国,原因在于多数国人思想守旧、迷信盲从,无独立性,无自觉心,立宪政治而不出于多数国人之自觉、多数国民之自动,与封建政治、奴隶政治没有两样。材料意在说明( )

A. 开展政治革新的紧迫性 B. 增强民族意识的重要性

C. 推动思想启蒙的必要性 D. 调和东西文化的可行性

8. 1925年桂系统一广西后,在清末地方团练制度的基础上建立民团制度,全省设置12个民团区,以黄绍竑、白崇禧为正副总指挥,各区设民团指挥部,下辖各县村机构,建立了一个从省到村的严密武装和行政体系,改变了以前基层治理一盘散沙的局面。据此可知,民团制度的建立( )

A. 推动了社会阶层分化 B. 着眼民生水平的提升

C. 发扬了民主政治精神 D. 提升了地方治理水平

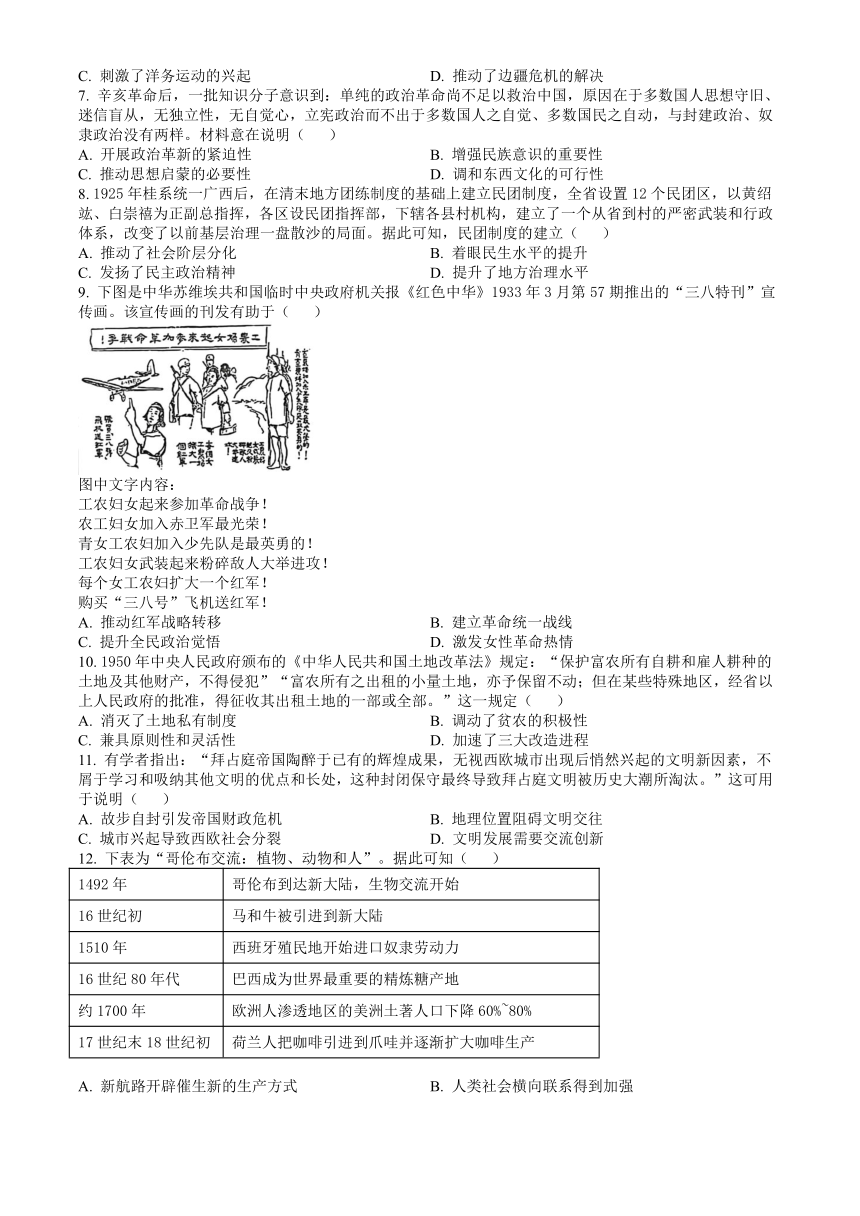

9. 下图是中华苏维埃共和国临时中央政府机关报《红色中华》1933年3月第57期推出的“三八特刊”宣传画。该宣传画的刊发有助于( )

图中文字内容:

工农妇女起来参加革命战争!

农工妇女加入赤卫军最光荣!

青女工农妇加入少先队是最英勇的!

工农妇女武装起来粉碎敌人大举进攻!

每个女工农妇扩大一个红军!

购买“三八号”飞机送红军!

A. 推动红军战略转移 B. 建立革命统一战线

C. 提升全民政治觉悟 D. 激发女性革命热情

10. 1950年中央人民政府颁布的《中华人民共和国土地改革法》规定:“保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产,不得侵犯”“富农所有之出租的小量土地,亦予保留不动;但在某些特殊地区,经省以上人民政府的批准,得征收其出租土地的一部或全部。”这一规定( )

A. 消灭了土地私有制度 B. 调动了贫农的积极性

C. 兼具原则性和灵活性 D. 加速了三大改造进程

11. 有学者指出:“拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌成果,无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素,不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处,这种封闭保守最终导致拜占庭文明被历史大潮所淘汰。”这可用于说明( )

A. 故步自封引发帝国财政危机 B. 地理位置阻碍文明交往

C. 城市兴起导致西欧社会分裂 D. 文明发展需要交流创新

12. 下表为“哥伦布交流:植物、动物和人”。据此可知( )

1492年 哥伦布到达新大陆,生物交流开始

16世纪初 马和牛被引进到新大陆

1510年 西班牙殖民地开始进口奴隶劳动力

16世纪80年代 巴西成为世界最重要的精炼糖产地

约1700年 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60%~80%

17世纪末18世纪初 荷兰人把咖啡引进到爪哇并逐渐扩大咖啡生产

A. 新航路开辟催生新的生产方式 B. 人类社会横向联系得到加强

C. 美洲在物种交换中起主导作用 D. 物种交换推动人类社会转型

13. 18世纪的欧洲被称之为“中国热”,伏尔泰在《哲学通信》中系统阐述中国的历史、道德、哲学等问题;孟德斯鸠从朱熹的“法者,天下之理”和礼法应“与时宜之”的思想中得到启发。启蒙思想家推崇中国文化意在( )

A. 借助外力宣扬启蒙思想 B. 推动中西文明交流互动

C. 打破天主教会思想控制 D. 引导欧洲关注中国发展

14. 1921年3月,苏俄逐渐放宽对经济限制。到1922年,私商在全国零售周转额中占到了3/4;仅1924年国家租给外国的企业多达6488个;1925年11月,苏维埃政权发布新的法令,放宽出租土地和雇佣劳动的条件。这些举措( )

A. 落实农业集体化发展战略 B. 有利于推动经济恢复与发展

C. 推动苏联顺利实现工业化 D. 有助于集中力量保证内战胜利

15. 1918—1924年,英国先后遭到缅甸、阿富汗、伊朗、印度、土耳其、埃及等国人民的一致打击,迫使其不得不承认阿富汗的独立,退出侵略土耳其的战争,改变对埃及的统治手法。这反映了亚非民族独立运动( )

A. 传播了民主共和思想 B. 削弱了本国封建力量

C. 打击了殖民侵略势力 D. 实现了各国民族独立

16. 1958年11月,第二次柏林危机爆发,美苏坦克对峙于柏林墙下,但双方避免发生直接军事冲突。1962年10月,围绕古巴导弹问题,美苏军队都进入战备状态,但是美苏对危机的处理十分谨慎,双方领导人多次通信,通过秘密谈判,结束了危机。这表明( )

A 美苏共同维护世界秩序 B. 美苏两国实力相当

C. 和平发展成为时代主题 D. 对峙中蕴含着对话

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 为维护丝绸之路的畅通及过往商旅和使者的安全,唐朝在丝路沿线建立了完善的行政机构和军事建置。唐朝以恢宏的气度向世界展开胸怀,荟萃各种文明,促进自身文化繁盛。敦煌文化成为中国、印度、希腊和伊斯兰四大文明体系交汇融合的结晶。古丝绸之路不仅是一条通商易货之道,更是一条知识交流之路。通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴。

——马东平《丝绸之路:中华民族开辟的友好交往之路》

材料二 文明的繁盛、人类的进步,离不开求同存异、开放包容,离不开文明交流、互学互鉴。历史呼唤着人类文明同放异彩,不同文明应该和谐共生、相得益彰,共同为人类发展提供精神力量。我们应该坚持世界是丰富多彩的、文明是多样的理念,让人类创造的各种文明交相辉映,编织出斑斓绚丽的图画。

—2017年12月1日习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

(1)根据材料一,概括唐代丝绸之路的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析文明的交往交流交融在推动人类社会进步中的作用。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争打破了中国农业社会的稳定性,中国被迫加入世界现代化的进程。近代以来,无数仁人志士不断求索,试图找到中国现代化的方案。特别是辛亥革命之后,现代化方案都是外源式的,这些不顾本国国情盲目照搬照抄他国的做法,最终都以失败告终。中国共产党成立后,领导全国人民推翻“三座大山”建立新中国,并在社会主义现代化建设的不断奋斗中,逐步找到了符合中国国情的内生性方案。随着中国经济社会发展水平的不断提高,中共对现代化的认识也越来越全面。

—摘编自张占斌、王学凯《中国式现代化:理论基础、思想演进与实践逻辑》

材料二 “现代化不是单选题。历史条件的多样性,决定了各国选择发展道路的多样性”。尽管现代化是由西方国家率先开启的,但西方的现代化也没有一个固定的模式和标准,因各个国家的具体环境条件不同,现代化的道路也不同。中国式现代化没有离开世界现代化的普遍规律,没有离开现代文明大道,但又是紧密结合中国实际,根据中国国情走出来的。

——摘编自丰子义《从世界现代化看中国式现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出地主阶级、维新派和革命派拯救中国的现代化方案,并分析这些方案最终都失败的共同原因。

(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对现代化发展认识。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 以下是近代以来国际秩序演变示意图。

——整理自《中外历史纲要(下)》

根据示意图,围绕“国际秩序的演变”,拟定一个具体的论题,并结合世界近现代史的相关史实加以论述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表达清晰)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 由于形成了全球市场,各国可以在全球范围内进行资源的优化配置,从而带来更高的效益;同时,由于经济全球化建立在信息革命基础之上,形成了全球信息和交易网络。而随之也带来了一系列严重问题,其根本原因在于当今经济全球化趋势是在资本主义生产关系占主导地位的情况下发生的。由于经济全球化加强,几乎所有国家内部和国家之间的贫富鸿沟都在加大。一些人过分强调市场意义上的全球化,导致市场、资本、技术和公司主宰一切,人类大多数的基本权利以及国际主权受到很大忽视。

——摘编自齐世荣、廖学盛《20世纪的历史巨变》

材料二 随着“全球化”在世界范围内不断推进,世界产业链不断变动,但是资本流遍世界,利润流向西方。经济全球加强了各国的往来,但是当全球治理跟不上“全球化”的快速行进的步伐时,长期积累下来的矛盾会集中呈现爆发式的显露。长期以来,美国不惜通过强行干涉、控制他国、操纵联合国,甚至颠覆敌对国家政权等来维护自己世界霸主地位。这些因素的出现导致了“逆全球化”现象的显现。

——摘编自匡列辉《“全球化”下“逆全球化”思潮兴起的症候及原因》

材料三 历史上的经济全球化,为世界经济发展作出了重要贡献。经济全球化出现一些问题并不可怕,不能因噎废食。动辄“退群”“脱钩”“筑墙”,改革完善才有出路,必须在前进中解决问题。各国应携起手来,总结历史经验教训;加强协调、完善治理,推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的新型经济全球化。

——摘编自中华人民共和国国务院新闻办公室《新时代的中国与世界》

(1)根据材料一,如何理解“经济全球化是一把双刃剑”。

(2)根据材料二,分析“逆全球化”现象出现的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出发展中国家应如何应对经济全球化。

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C A A B C D D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D B A B C D

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17. (1)特点:①从管理上看,设置专门机构保障安全;②从方式上看,和平友好交往;③从中心上看,中国成为文明交汇融合的纽带;④从交往内容上看,范围广,包含政治、经济、文化等;⑤从影响上看,双向互动,交流互鉴,共同发展。

(2)作用:①有利于推动文明的繁盛、人类的进步;②有助于相互学习借鉴,推动共同发展;③为人类发展提供精神力量;④有利于构建丰富多彩、和谐共存的人类命运共同体;⑤有利于维护世界和平。

18.(1)现代化方案:地主阶级:开展洋务运动,主张自强求富;维新派:发起戊戌变法运动,主张君主立宪(或主张变法革新,挽救民族危机);革命派:发动辛亥革命,主张民主共和(或主张暴力推翻清政府,建立资产阶级共和国)。

失败原因:①现代化方案脱离中国国情;②西方列强侵略加剧民族危机;③阶级和时代的局限性;④新经济因素发展不充分。

(2)认识:①实现现代化是人类社会发展的趋势;②现代化发展有利于推进社会进步;③现代化发展道路是多样的,要结合本国国情。

19. 论题:大国之间的力量变化改变了国际体系。

阐述:国际力量对比是国际体系的基础,其变化是改变国际秩序的最活跃的因素。国际体系往往是国际上占主导地位的国家决定和予以重大影响的,新兴大国则需要通过建立新的国际机制或改革已有的国际机制,来加强和巩固自身在国际上的地位和影响。19世纪末,伴随着资本主义发展到垄断资本主义阶段,国际力量对比发生改变。德国、意大利完成统一,经济实力大增,俄国通过改革增强了自身力量,资本主义国家间发展不平衡加剧。后起的帝国主义国家企图通过战争夺取商品市场、原料产地和投资市场,老牌殖民国家企图借助战争打败自己的竞争者,最终爆发了第一次世界大战。第一次世界大战之后,英国衰弱美国兴起,多个帝国被推翻,按照新的力量对比建立新的国际秩序不可避免,在激烈的斗争与妥协中,最终构建了一个多极的均势体系即“凡尔赛—华盛顿体系”。但伴随德日的崛起,帝国主义国家之间的矛盾再次激化,在1929-1933年经济危机的冲击下,最终爆发了第二次世界大战。总之,国际体系的变更主要源于国家实力发展的不平衡,国际体系建立与改变的过程,就是大国追求权力、权利和利益的过程。

20. (1)理解:①经济全球化是一把双刃剑,反映了经济全球化在推动人类发展的同时,也带来了风险和不确定因素。②经济全球化的发展,促进了资源的优化配置,推动了生产力的发展。③经济全球化促进了全球范围内的信息共享和贸易往来。④经济全球化也加剧了风险和不确定因素,拉大了发达国家和发展中国家的贫富差距,使部分国家的国家主权和经济安全受到挑战。

(2)原因:①各国利益分配不均;②全球治理陷入困境;③美国霸权主义政策影响。

(3)应对:①顺应经济全球化发展趋势,把握机遇,积极参与国际经济合作与竞争,促进自身发展;②要对经济全球化带来的风险保持清醒的认识,坚持独立自主原则,切实维护国家安全;③进一步促进全球治理体系变革,构建新型国家关系;④推动国际政治经济新秩序的建立。

历 史

(本试卷满分100分,考试时间75分钟)

注意事项:

1.答题前,务必将自己的姓名、学校、班级、准考证号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 顶蛳山遗址是广西目前保存最好、文化内涵最丰富的古文化遗址。据考古专家推测,其文化年代为距今10000——6000年,该遗址出土了大量的陶片、石器、骨器和蚌器等生活用具、生产工具以及水、陆生动物遗骸等。由此可见,该遗址( )

A. 属于旧石器时代的代表性遗址 B. 可佐证中华文明起源的多元化

C. 展现出了早期国家的初始形态 D. 反映广西先民高超的手工技艺

2. 魏晋南北朝时期以前,我国的民族人口分布基本上是分族聚居的格局,但是经过魏晋南北朝时期的民族迁徙后,我国各族的分布形成了犬牙交错的状态。这一分布格局的变化( )

A. 冲击了门阀士族势力 B. 推动了民族平等往来

C. 产生了华夏认同观念 D. 顺应了民族融合趋势

3. 下表是宋代江南各路人口密度统计表(人/平方公里)。表中数据的变化反映了( )

时期 江南东路 两浙路 江南西路 荆湖南路 福建路

北宋后期 24.9 307 27.7 17.0 16.0

南宋中期 27.9 32.9 37.7 22.5 25.4

A. 统一多民族国家得到巩固 B. 美洲高产作物大量传入

C. 南方地区经济影响力上升 D. 人多地少矛盾日趋突出

4. 宋元学者马端临在《文献通考》中指出:“盖当大乱之后,人口死徙虚耗,岂复承平之旧,其不可转移失陷者,独田亩耳。然则视大历十四年垦田之数,以定两税之法,虽非经国之远图,乃救弊之良法也。”该论断认为,两税法( )

A. 应时而生,顺势而 B. 量出为入,轻敛薄赋

C. 人丁计税,抑制兼并 D. 开辟财源,兵农合一

5. 下图为19世纪初中英印三角贸易图,这种三角贸易关系( )

A. 反映了英国对外经济侵略 B. 开启了中国近代化的进程

C. 直接导致鸦片战争的爆发 D. 促进印度民族意识的觉醒

6. 19世纪80年代初,张之洞屡上奏折:“强邻窥伺,藩属急难,疆国堪虞之际”“增兵边关,助越之势,沮法之气”“依恃谈判不能解决任何问题。”李鸿章却认为“深入鏖战,恐无把握”,主张息事宁人。这一争论( )

A. 导致了宗藩关系的解体 B. 折射了清廷内部的分歧

C. 刺激了洋务运动的兴起 D. 推动了边疆危机的解决

7. 辛亥革命后,一批知识分子意识到:单纯的政治革命尚不足以救治中国,原因在于多数国人思想守旧、迷信盲从,无独立性,无自觉心,立宪政治而不出于多数国人之自觉、多数国民之自动,与封建政治、奴隶政治没有两样。材料意在说明( )

A. 开展政治革新的紧迫性 B. 增强民族意识的重要性

C. 推动思想启蒙的必要性 D. 调和东西文化的可行性

8. 1925年桂系统一广西后,在清末地方团练制度的基础上建立民团制度,全省设置12个民团区,以黄绍竑、白崇禧为正副总指挥,各区设民团指挥部,下辖各县村机构,建立了一个从省到村的严密武装和行政体系,改变了以前基层治理一盘散沙的局面。据此可知,民团制度的建立( )

A. 推动了社会阶层分化 B. 着眼民生水平的提升

C. 发扬了民主政治精神 D. 提升了地方治理水平

9. 下图是中华苏维埃共和国临时中央政府机关报《红色中华》1933年3月第57期推出的“三八特刊”宣传画。该宣传画的刊发有助于( )

图中文字内容:

工农妇女起来参加革命战争!

农工妇女加入赤卫军最光荣!

青女工农妇加入少先队是最英勇的!

工农妇女武装起来粉碎敌人大举进攻!

每个女工农妇扩大一个红军!

购买“三八号”飞机送红军!

A. 推动红军战略转移 B. 建立革命统一战线

C. 提升全民政治觉悟 D. 激发女性革命热情

10. 1950年中央人民政府颁布的《中华人民共和国土地改革法》规定:“保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产,不得侵犯”“富农所有之出租的小量土地,亦予保留不动;但在某些特殊地区,经省以上人民政府的批准,得征收其出租土地的一部或全部。”这一规定( )

A. 消灭了土地私有制度 B. 调动了贫农的积极性

C. 兼具原则性和灵活性 D. 加速了三大改造进程

11. 有学者指出:“拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌成果,无视西欧城市出现后悄然兴起的文明新因素,不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处,这种封闭保守最终导致拜占庭文明被历史大潮所淘汰。”这可用于说明( )

A. 故步自封引发帝国财政危机 B. 地理位置阻碍文明交往

C. 城市兴起导致西欧社会分裂 D. 文明发展需要交流创新

12. 下表为“哥伦布交流:植物、动物和人”。据此可知( )

1492年 哥伦布到达新大陆,生物交流开始

16世纪初 马和牛被引进到新大陆

1510年 西班牙殖民地开始进口奴隶劳动力

16世纪80年代 巴西成为世界最重要的精炼糖产地

约1700年 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60%~80%

17世纪末18世纪初 荷兰人把咖啡引进到爪哇并逐渐扩大咖啡生产

A. 新航路开辟催生新的生产方式 B. 人类社会横向联系得到加强

C. 美洲在物种交换中起主导作用 D. 物种交换推动人类社会转型

13. 18世纪的欧洲被称之为“中国热”,伏尔泰在《哲学通信》中系统阐述中国的历史、道德、哲学等问题;孟德斯鸠从朱熹的“法者,天下之理”和礼法应“与时宜之”的思想中得到启发。启蒙思想家推崇中国文化意在( )

A. 借助外力宣扬启蒙思想 B. 推动中西文明交流互动

C. 打破天主教会思想控制 D. 引导欧洲关注中国发展

14. 1921年3月,苏俄逐渐放宽对经济限制。到1922年,私商在全国零售周转额中占到了3/4;仅1924年国家租给外国的企业多达6488个;1925年11月,苏维埃政权发布新的法令,放宽出租土地和雇佣劳动的条件。这些举措( )

A. 落实农业集体化发展战略 B. 有利于推动经济恢复与发展

C. 推动苏联顺利实现工业化 D. 有助于集中力量保证内战胜利

15. 1918—1924年,英国先后遭到缅甸、阿富汗、伊朗、印度、土耳其、埃及等国人民的一致打击,迫使其不得不承认阿富汗的独立,退出侵略土耳其的战争,改变对埃及的统治手法。这反映了亚非民族独立运动( )

A. 传播了民主共和思想 B. 削弱了本国封建力量

C. 打击了殖民侵略势力 D. 实现了各国民族独立

16. 1958年11月,第二次柏林危机爆发,美苏坦克对峙于柏林墙下,但双方避免发生直接军事冲突。1962年10月,围绕古巴导弹问题,美苏军队都进入战备状态,但是美苏对危机的处理十分谨慎,双方领导人多次通信,通过秘密谈判,结束了危机。这表明( )

A 美苏共同维护世界秩序 B. 美苏两国实力相当

C. 和平发展成为时代主题 D. 对峙中蕴含着对话

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 为维护丝绸之路的畅通及过往商旅和使者的安全,唐朝在丝路沿线建立了完善的行政机构和军事建置。唐朝以恢宏的气度向世界展开胸怀,荟萃各种文明,促进自身文化繁盛。敦煌文化成为中国、印度、希腊和伊斯兰四大文明体系交汇融合的结晶。古丝绸之路不仅是一条通商易货之道,更是一条知识交流之路。通过丝绸之路,各国的政治、军事、经济、文化、宗教等实现了交流和对话;通过丝绸之路,中国走向了世界,不同文明实现了交流互鉴。

——马东平《丝绸之路:中华民族开辟的友好交往之路》

材料二 文明的繁盛、人类的进步,离不开求同存异、开放包容,离不开文明交流、互学互鉴。历史呼唤着人类文明同放异彩,不同文明应该和谐共生、相得益彰,共同为人类发展提供精神力量。我们应该坚持世界是丰富多彩的、文明是多样的理念,让人类创造的各种文明交相辉映,编织出斑斓绚丽的图画。

—2017年12月1日习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

(1)根据材料一,概括唐代丝绸之路的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析文明的交往交流交融在推动人类社会进步中的作用。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 鸦片战争打破了中国农业社会的稳定性,中国被迫加入世界现代化的进程。近代以来,无数仁人志士不断求索,试图找到中国现代化的方案。特别是辛亥革命之后,现代化方案都是外源式的,这些不顾本国国情盲目照搬照抄他国的做法,最终都以失败告终。中国共产党成立后,领导全国人民推翻“三座大山”建立新中国,并在社会主义现代化建设的不断奋斗中,逐步找到了符合中国国情的内生性方案。随着中国经济社会发展水平的不断提高,中共对现代化的认识也越来越全面。

—摘编自张占斌、王学凯《中国式现代化:理论基础、思想演进与实践逻辑》

材料二 “现代化不是单选题。历史条件的多样性,决定了各国选择发展道路的多样性”。尽管现代化是由西方国家率先开启的,但西方的现代化也没有一个固定的模式和标准,因各个国家的具体环境条件不同,现代化的道路也不同。中国式现代化没有离开世界现代化的普遍规律,没有离开现代文明大道,但又是紧密结合中国实际,根据中国国情走出来的。

——摘编自丰子义《从世界现代化看中国式现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出地主阶级、维新派和革命派拯救中国的现代化方案,并分析这些方案最终都失败的共同原因。

(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对现代化发展认识。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 以下是近代以来国际秩序演变示意图。

——整理自《中外历史纲要(下)》

根据示意图,围绕“国际秩序的演变”,拟定一个具体的论题,并结合世界近现代史的相关史实加以论述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表达清晰)

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 由于形成了全球市场,各国可以在全球范围内进行资源的优化配置,从而带来更高的效益;同时,由于经济全球化建立在信息革命基础之上,形成了全球信息和交易网络。而随之也带来了一系列严重问题,其根本原因在于当今经济全球化趋势是在资本主义生产关系占主导地位的情况下发生的。由于经济全球化加强,几乎所有国家内部和国家之间的贫富鸿沟都在加大。一些人过分强调市场意义上的全球化,导致市场、资本、技术和公司主宰一切,人类大多数的基本权利以及国际主权受到很大忽视。

——摘编自齐世荣、廖学盛《20世纪的历史巨变》

材料二 随着“全球化”在世界范围内不断推进,世界产业链不断变动,但是资本流遍世界,利润流向西方。经济全球加强了各国的往来,但是当全球治理跟不上“全球化”的快速行进的步伐时,长期积累下来的矛盾会集中呈现爆发式的显露。长期以来,美国不惜通过强行干涉、控制他国、操纵联合国,甚至颠覆敌对国家政权等来维护自己世界霸主地位。这些因素的出现导致了“逆全球化”现象的显现。

——摘编自匡列辉《“全球化”下“逆全球化”思潮兴起的症候及原因》

材料三 历史上的经济全球化,为世界经济发展作出了重要贡献。经济全球化出现一些问题并不可怕,不能因噎废食。动辄“退群”“脱钩”“筑墙”,改革完善才有出路,必须在前进中解决问题。各国应携起手来,总结历史经验教训;加强协调、完善治理,推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的新型经济全球化。

——摘编自中华人民共和国国务院新闻办公室《新时代的中国与世界》

(1)根据材料一,如何理解“经济全球化是一把双刃剑”。

(2)根据材料二,分析“逆全球化”现象出现的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出发展中国家应如何应对经济全球化。

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C A A B C D D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 D B A B C D

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17. (1)特点:①从管理上看,设置专门机构保障安全;②从方式上看,和平友好交往;③从中心上看,中国成为文明交汇融合的纽带;④从交往内容上看,范围广,包含政治、经济、文化等;⑤从影响上看,双向互动,交流互鉴,共同发展。

(2)作用:①有利于推动文明的繁盛、人类的进步;②有助于相互学习借鉴,推动共同发展;③为人类发展提供精神力量;④有利于构建丰富多彩、和谐共存的人类命运共同体;⑤有利于维护世界和平。

18.(1)现代化方案:地主阶级:开展洋务运动,主张自强求富;维新派:发起戊戌变法运动,主张君主立宪(或主张变法革新,挽救民族危机);革命派:发动辛亥革命,主张民主共和(或主张暴力推翻清政府,建立资产阶级共和国)。

失败原因:①现代化方案脱离中国国情;②西方列强侵略加剧民族危机;③阶级和时代的局限性;④新经济因素发展不充分。

(2)认识:①实现现代化是人类社会发展的趋势;②现代化发展有利于推进社会进步;③现代化发展道路是多样的,要结合本国国情。

19. 论题:大国之间的力量变化改变了国际体系。

阐述:国际力量对比是国际体系的基础,其变化是改变国际秩序的最活跃的因素。国际体系往往是国际上占主导地位的国家决定和予以重大影响的,新兴大国则需要通过建立新的国际机制或改革已有的国际机制,来加强和巩固自身在国际上的地位和影响。19世纪末,伴随着资本主义发展到垄断资本主义阶段,国际力量对比发生改变。德国、意大利完成统一,经济实力大增,俄国通过改革增强了自身力量,资本主义国家间发展不平衡加剧。后起的帝国主义国家企图通过战争夺取商品市场、原料产地和投资市场,老牌殖民国家企图借助战争打败自己的竞争者,最终爆发了第一次世界大战。第一次世界大战之后,英国衰弱美国兴起,多个帝国被推翻,按照新的力量对比建立新的国际秩序不可避免,在激烈的斗争与妥协中,最终构建了一个多极的均势体系即“凡尔赛—华盛顿体系”。但伴随德日的崛起,帝国主义国家之间的矛盾再次激化,在1929-1933年经济危机的冲击下,最终爆发了第二次世界大战。总之,国际体系的变更主要源于国家实力发展的不平衡,国际体系建立与改变的过程,就是大国追求权力、权利和利益的过程。

20. (1)理解:①经济全球化是一把双刃剑,反映了经济全球化在推动人类发展的同时,也带来了风险和不确定因素。②经济全球化的发展,促进了资源的优化配置,推动了生产力的发展。③经济全球化促进了全球范围内的信息共享和贸易往来。④经济全球化也加剧了风险和不确定因素,拉大了发达国家和发展中国家的贫富差距,使部分国家的国家主权和经济安全受到挑战。

(2)原因:①各国利益分配不均;②全球治理陷入困境;③美国霸权主义政策影响。

(3)应对:①顺应经济全球化发展趋势,把握机遇,积极参与国际经济合作与竞争,促进自身发展;②要对经济全球化带来的风险保持清醒的认识,坚持独立自主原则,切实维护国家安全;③进一步促进全球治理体系变革,构建新型国家关系;④推动国际政治经济新秩序的建立。

同课章节目录