第1讲中华文明的起源与早期国家 讲义 --2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习

文档属性

| 名称 | 第1讲中华文明的起源与早期国家 讲义 --2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 417.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-28 07:46:08 | ||

图片预览

文档简介

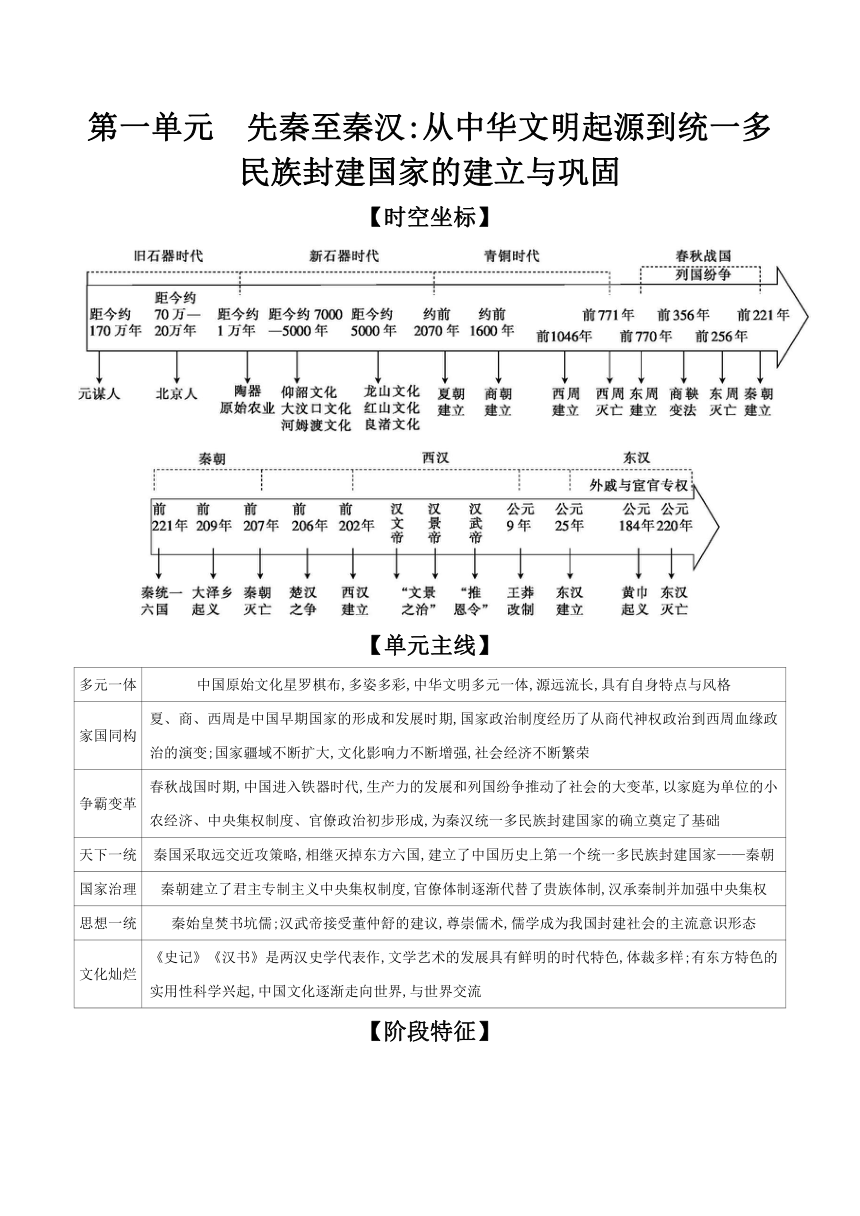

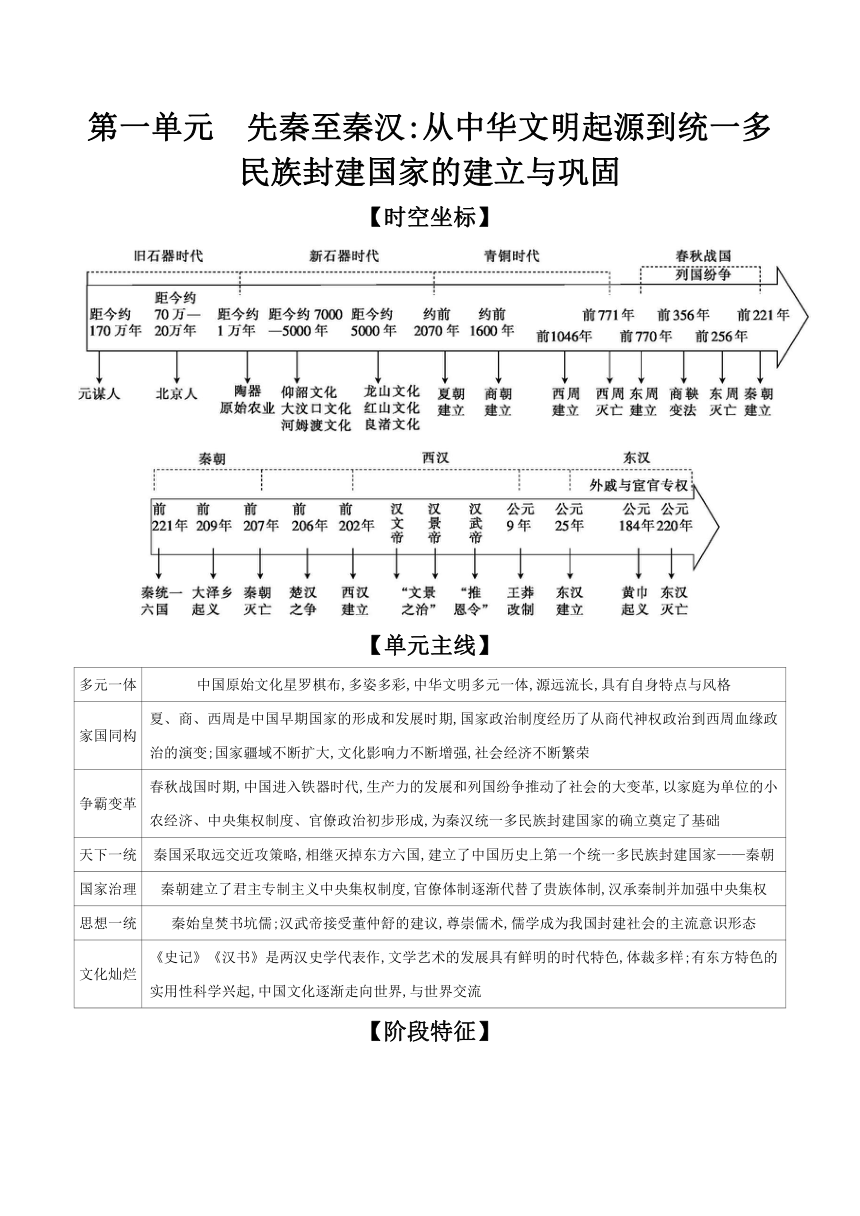

第一单元 先秦至秦汉:从中华文明起源到统一多民族封建国家的建立与巩固

【时空坐标】

【单元主线】

多元一体 中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,中华文明多元一体,源远流长,具有自身特点与风格

家国同构 夏、商、西周是中国早期国家的形成和发展时期,国家政治制度经历了从商代神权政治到西周血缘政治的演变;国家疆域不断扩大,文化影响力不断增强,社会经济不断繁荣

争霸变革 春秋战国时期,中国进入铁器时代,生产力的发展和列国纷争推动了社会的大变革,以家庭为单位的小农经济、中央集权制度、官僚政治初步形成,为秦汉统一多民族封建国家的确立奠定了基础

天下一统 秦国采取远交近攻策略,相继灭掉东方六国,建立了中国历史上第一个统一多民族封建国家——秦朝

国家治理 秦朝建立了君主专制主义中央集权制度,官僚体制逐渐代替了贵族体制,汉承秦制并加强中央集权

思想一统 秦始皇焚书坑儒;汉武帝接受董仲舒的建议,尊崇儒术,儒学成为我国封建社会的主流意识形态

文化灿烂 《史记》《汉书》是两汉史学代表作,文学艺术的发展具有鲜明的时代特色,体裁多样;有东方特色的实用性科学兴起,中国文化逐渐走向世界,与世界交流

【阶段特征】

中华文明源远流长,多元一体。历经旧石器时代与新石器时代,夏商周早期国家出现,奴隶制社会发展繁荣,中华文明基本形成;经过春秋战国时期的社会大变革,秦汉时期大一统的中央集权的国家治理模式初步形成,中华文明基本定型。

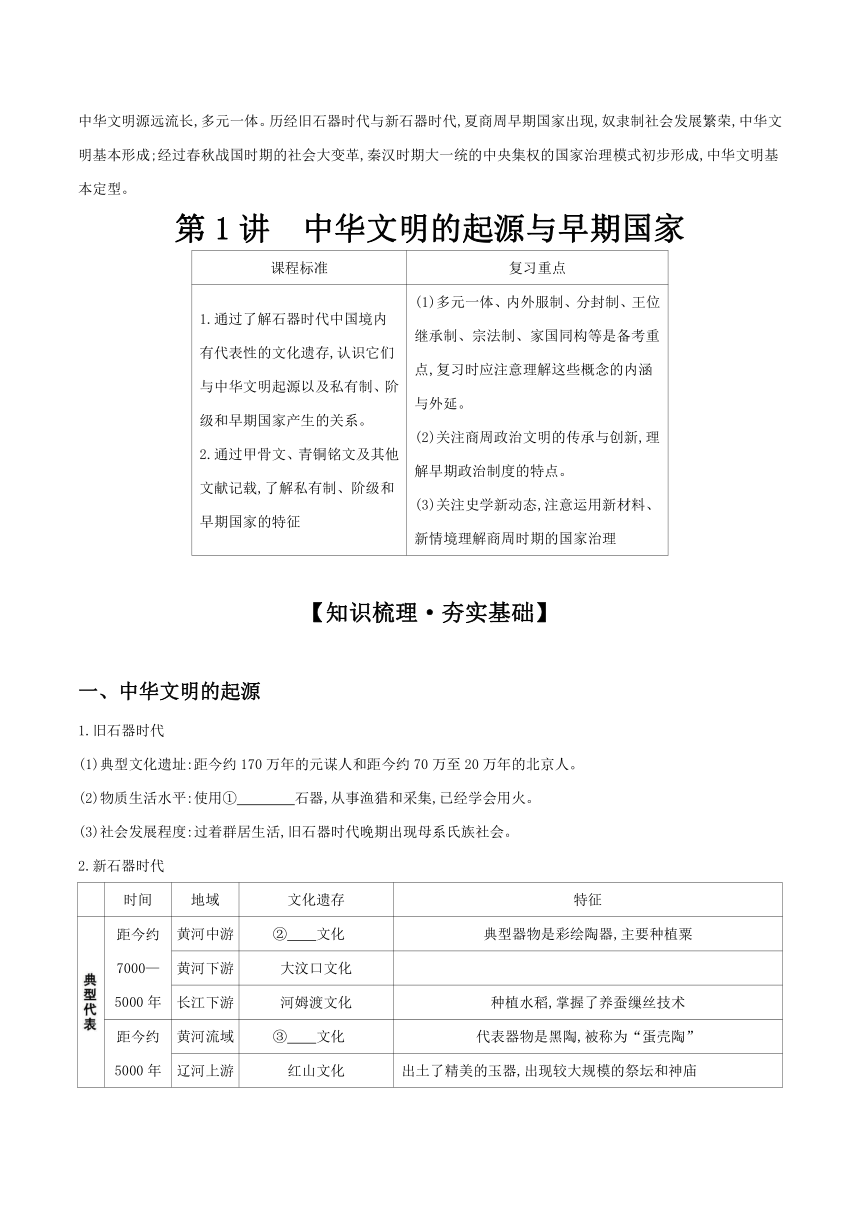

第1讲 中华文明的起源与早期国家

课程标准 复习重点

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和早期国家产生的关系。 2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征 (1)多元一体、内外服制、分封制、王位继承制、宗法制、家国同构等是备考重点,复习时应注意理解这些概念的内涵与外延。 (2)关注商周政治文明的传承与创新,理解早期政治制度的特点。 (3)关注史学新动态,注意运用新材料、新情境理解商周时期的国家治理

【知识梳理·夯实基础】

一、中华文明的起源

1.旧石器时代

(1)典型文化遗址:距今约170万年的元谋人和距今约70万至20万年的北京人。

(2)物质生活水平:使用① 石器,从事渔猎和采集,已经学会用火。

(3)社会发展程度:过着群居生活,旧石器时代晚期出现母系氏族社会。

2.新石器时代

时间 地域 文化遗存 特征

距今约 7000— 5000年 黄河中游 ② 文化 典型器物是彩绘陶器,主要种植粟

黄河下游 大汶口文化

长江下游 河姆渡文化 种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

距今约 5000年 黄河流域 ③ 文化 代表器物是黑陶,被称为“蛋壳陶”

辽河上游 红山文化 出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙

长江下游 良渚文化

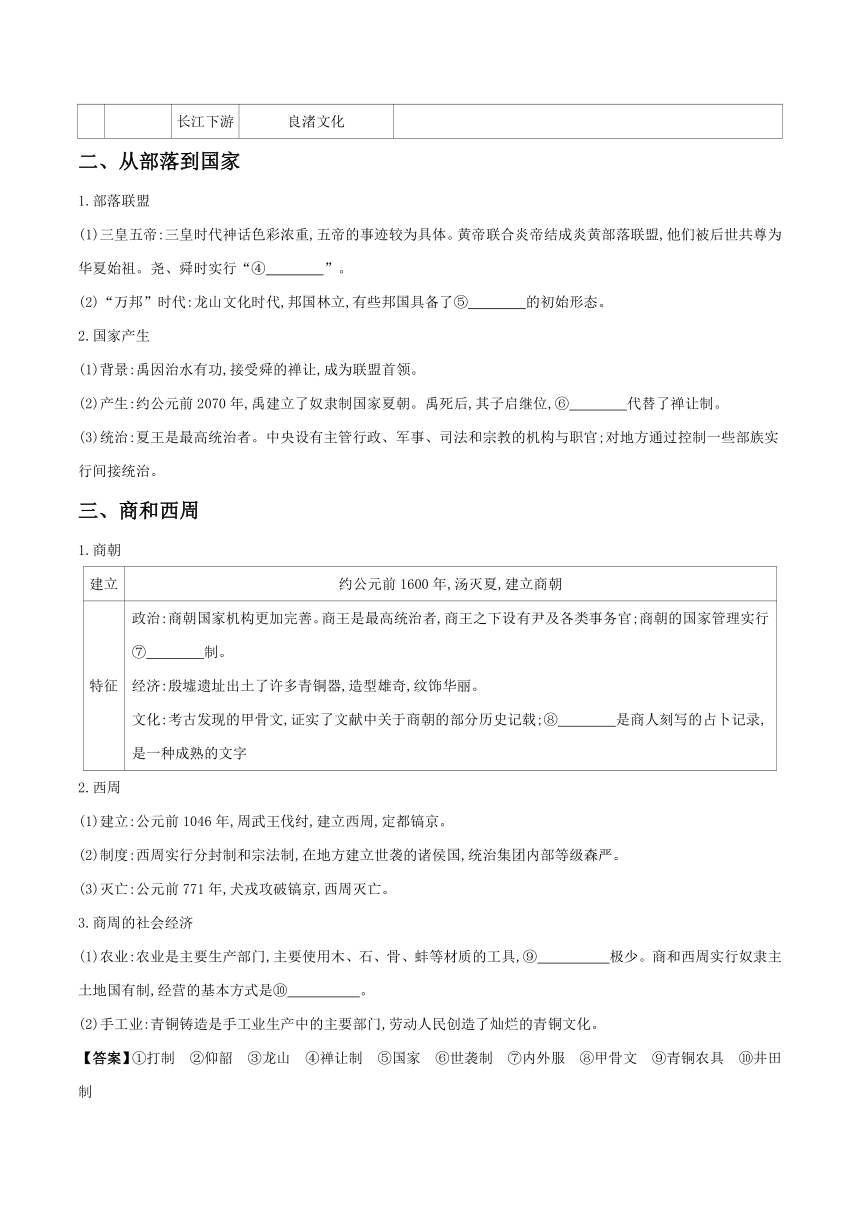

二、从部落到国家

1.部落联盟

(1)三皇五帝:三皇时代神话色彩浓重,五帝的事迹较为具体。黄帝联合炎帝结成炎黄部落联盟,他们被后世共尊为华夏始祖。尧、舜时实行“④ ”。

(2)“万邦”时代:龙山文化时代,邦国林立,有些邦国具备了⑤ 的初始形态。

2.国家产生

(1)背景:禹因治水有功,接受舜的禅让,成为联盟首领。

(2)产生:约公元前2070年,禹建立了奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位,⑥ 代替了禅让制。

(3)统治:夏王是最高统治者。中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官;对地方通过控制一些部族实行间接统治。

三、商和西周

1.商朝

建立 约公元前1600年,汤灭夏,建立商朝

特征 政治:商朝国家机构更加完善。商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官;商朝的国家管理实行⑦ 制。 经济:殷墟遗址出土了许多青铜器,造型雄奇,纹饰华丽。 文化:考古发现的甲骨文,证实了文献中关于商朝的部分历史记载;⑧ 是商人刻写的占卜记录,是一种成熟的文字

2.西周

(1)建立:公元前1046年,周武王伐纣,建立西周,定都镐京。

(2)制度:西周实行分封制和宗法制,在地方建立世袭的诸侯国,统治集团内部等级森严。

(3)灭亡:公元前771年,犬戎攻破镐京,西周灭亡。

3.商周的社会经济

(1)农业:农业是主要生产部门,主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,⑨ 极少。商和西周实行奴隶主土地国有制,经营的基本方式是⑩ 。

(2)手工业:青铜铸造是手工业生产中的主要部门,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。

【答案】①打制 ②仰韶 ③龙山 ④禅让制 ⑤国家 ⑥世袭制 ⑦内外服 ⑧甲骨文 ⑨青铜农具 ⑩井田制

1.【《中外历史纲要》(上)P2“学习聚焦”变式】考古研究表明,人类最早制造的工具主要是打制石器,亦称“旧石器”,我国境内已发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处,这些遗址中的早期人类( )。

A.完全从事渔猎活动 B.社会等级分明

C.已经大量使用陶器 D.过着群居生活

【答案】D

【解析】我国境内已发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处。这些遗址中的早期人类从事渔猎和采集,过着群居生活,D项正确。

2.【《中外历史纲要》(上)P5“学思之窗”变式】关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”这说明( )。

A.久远的历史难以形成统一的定论

B.世袭制代替禅让制是历史的必然

C.文献史料不能相互印证同一史实

D.从“公天下”到“家天下”并非一帆风顺

【答案】D

【解析】根据材料可知,《史记·夏本纪》和《战国策·燕策一》关于启的继位存在不同的历史记载,这说明王位世袭制取代禅让制是曲折的,即从“公天下”到“家天下”并非一帆风顺,D项正确。

3.【《中外历史纲要》(上)P6图片变式】何尊是西周早期周成王时的青铜器,内底铸铭文12行122字,提到周武王灭商后决定建都于天下的中心,“宅兹中国”。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。通过何尊铭文,可以了解( )。

A.甲骨文的刻写原则 B.周天子的至尊地位

C.西周初年的政治状况 D.青铜铸造的高超技艺

【答案】C

【解析】材料中的“宅兹中国”反映了周天子的建都行为,这属于政治活动,因而可以了解西周初年的政治状况,C项正确。

4.【《中外历史纲要》(上)P7“历史纵横”变式】《周礼·地官·质人》记载,商周时期国家设有专门掌管奴隶和牲畜买卖的官吏。出土的青铜鼎上的铭文记载了有关奴隶买卖的价格,五名奴隶的身价相当于一匹马加一束丝。这说明商周时期( )。

A.奴隶买卖现象普遍存在

B.国家亡于奴隶的暴动

C.奴隶制经济繁荣

D.奴隶与奴隶主矛盾尖锐

【答案】A

【解析】据材料可知,商周时国家设有专门掌管奴隶和牲畜买卖的官吏,而且铭文中记载了有关奴隶买卖的价格,这说明奴隶买卖现象普遍存在,A项正确。

5.【《中外历史纲要》(上)P7“史料阅读”变式】《孟子·滕文公上》记载,商周时代的井田“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田”。这说明井田制( )。

A. 初步确立了土地私有 B. 是一种土地经营方式

C. 阻碍了社会经济发展 D. 加重了对农民的剥削

【答案】B

【解析】材料中的“为公田”“皆私百亩”“同养”反映了农民在各自经营私田的同时,还要共同经营公田,这是一种土地经营方式,B项正确。

(注:本书标注的教材页码参考2022年秋季高中部编版历史教材)

知识拓展

1.内外服制

商朝采取的一种统治体制,即将统治区域分为内服和外服。内服是商王直接控制的王畿地区,外服是商王间接控制的方国和部族,商王通过两种不同的管理模式来处理王畿地区与控制的方国和部族地区的事务。其特点是商朝控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系;在内外服制下,中央政权与各附属国之间的联系较为松散。

2.家国同构

指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲—宗法关系来统领,存在着严格的父权家长制,体现了血缘关系与政治关系的融合。“家国同构”将在家“孝亲”的血缘情感转化为为国“孝忠”的爱国情怀,有利于维护社会秩序。“家国同构”的社会政治模式是儒家文化赖以存在的社会渊源。

商周之变的基本内涵

评价分封制

(1)推动开疆拓土:①分封制的实质是地方分权,为分裂割据埋下了隐患;②分封制孕育了统一的因素,通过层层分封加强了中央对地方的管理,有利于开疆拓土。

(2)促进民族交融:被分封子弟及其率领的军队、技工等与封地的原有族群相互通婚,构成一个多元的社会,促进了民族交融。

(3)促进文化认同:①在分封制下,周朝的思想文化被传播到各地,偏远诸侯国逐步接受中原文化;②一些大的诸侯国不断向周边民族扩张,兼并其土地,促进文化认同。

先秦时期是中国德育思想的发轫阶段,周公把德育与政治结合起来,提出“以德配天”“敬德保民”“明德慎罚”的道德规范。后经孔子创立,孟子、荀子发展完善,逐步形成一套以人伦道德为基础的德育思想体系。

——摘编自郭齐家《中国教育史》

先秦“敬德保民”思想演化为传统儒家政治思想的基本价值理念,具有恒久的思想价值。

如何理解儒家的“民本”思想

理解:儒家民本思想根植于久远的历史传统,西周时代就形成了“敬德保民”的思想,孔子提倡“为政以德”,孟子讲“民贵君轻”,荀子主张“君舟民水”,都是民本思想的体现。

【主题探究·提升素养】

主题一 多元一体——中华文明的起源及特征

视角1 探究良渚文化的特征

材料 ①以环太湖地区为分布中心的良渚文化,影响波及淮河流域地区、华南地区。②良渚文化的代表包括高水平的制玉工艺、精美的磨光黑皮陶、通体磨光石器、精致漆木器。③良渚文化遗址中虽并未发现黍、粟等旱作农业品种遗存,但发现了大量的炭化米(谷)、颖壳和小穗等不同的稻谷形态,其中以炭化米数量为多。④稻米是良渚社会居民的主要食物来源。

⑤良渚文化中的墓葬可分为两类。一类,如马桥文化中的那些小墓,其中有的无随葬品,有的仅随葬一些日常用品;另一类,如张陵山墓葬,往往不与小墓为伍,而葬于人工堆筑的土台上,常使用棺、椁,以玉钺、琮、璧这类重器随葬。⑥良渚社会在社会组织、意识形态和经济基础等方面已经具备文明社会的特征。

——摘编自郑云飞《良渚文化时期的社会生业形态与稻作农业》等

根据材料,概括良渚文化的特征。

解读 材料 材料对新石器时代良渚文化的农业、手工业生产和社会生活状况方面进行了介绍

提取 信息 ①从区域范围的角度提取; ②从当时手工业发展状况的角度提取; ③④从当时农业生产形态的角度提取; ⑤从当时社会成员地位的角度提取; ⑥从对良渚文化的整体定位的角度提取

迁移 知识 作为新石器时代晚期文化的代表,良渚文化时期稻作农业相当进步,手工业也有很高的成就,以黑陶和玉器为代表;私有制产生,阶级分化明显

特征:以环太湖地区为分布中心,影响范围广;以精美的玉、黑皮陶、磨制石器等为代表;手工业发展和社会分工细化;以稻作生产为主;社会已出现阶级分化;已具备文明社会的特征。

视角2 中华文明起源的特点

材料 我国著名考古学家苏秉琦在《关于重建中国史前史的思考》中说:相对于世界其他几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的……中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其他文明古国的发展模式不同,多源、一统的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。

阅读材料,查阅相关史前文化遗址的考古资料,考察其分布特点,就中华文明的多源性与统一性问题谈谈自己的认识。

主题:中华文明的多源性与统一性是相互结合的。

认识:多源性表现为黄河流域、长江流域、珠江流域、西辽河流域、北方草原文化区,都是中华文明的摇篮,但史前文化的发展是不平衡的,自然条件比较优越的地方,文化也较为发达。统一性表现为以中原为核心的文明具有相对的稳定性,是主干,对周边产生深刻影响;同时,各史前文化相互邻接,长时期相互影响和渗透,在一定范围内和一定程度上存在着一些共同因素,是有内在联系和相对统一的。

此特点是在中国具体的地理环境条件下经过长期的历史发展而逐渐形成的。

中华文明独具特色、连绵不断,是中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方的重要原因。

中华文明起源的特征(历史解释)

(1)多元性

①从文化分期看,有仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化和良渚文化等;②从文明起源看,涉及黄河流域、长江流域和辽河流域等;③从文化的特点看,不同地域有不同的特征,如作物种植上南稻北粟; ④从遗址分布看,涉及黄河流域、长江流域和辽河流域等。

(2)一体性

①从经济文化成就看,各地有共同点,如制作陶器、从事原始农业、饲养家畜、定居生活;②从遗址分布看,中原地区是中华文明起源的核心地区。

主题二 家国同构——早期国家的形成与特征

视角1 中国古代“国”和“天下”观念的演变

材料 ①西周时期,“国”为诸侯的封地,至春秋战国时代则为各争霸国,自秦统一六国后,“国”即为王朝国家,直至清王朝灭亡。②就“天下”而言,周时,天子之治域谓“天下”;秦汉一统之后,“天下”意味着凡朝政所及,无所不包。随着中国统治实体的扩大和国家政治影响范围的扩展,“天下”所涵盖的范围也在不断扩展。就地理概念而言,如果将各王朝直接或间接统辖的区域理解为古典的中国,那么在中国以外的地方,诸如朝贡国、藩属国、西汉丝绸之路所及之地、佛教的发源地等虽不属王朝所辖区域,却构成“天下”的一部分。在此过程中,传统的“国”得到了扩展,对“天下”的认知和界定也得到进一步拓展。

——摘编自刘凤雪《“民族国家”观念在近代中国的生成》

根据材料,概括中国古代“国”与“天下”观念的演变,并分析其演变的原因。

解读 材料 材料呈现了中国古代“国”与“天下”观念的演变及其原因

提取 信息 演变: ①从西周到清代“国”的内涵演变的角度提取; ②从西周到清代“天下”的内涵演变的角度提取。 原因: ①从古代政治制度变迁的角度提取; ②从国家疆域领土拓展的角度提取

迁移 知识 古代“国”与“天下”观念既是地域概念,又是文化概念,是发展的而非凝固的,是包容的而非排他的;古代“国”与“天下”观念的演变,受古代政治制度变迁的影响,也与封建王朝疆域的拓展直接相关

演变:西周时,“国”为诸侯的封地,秦以后为“王朝国家”;西周时,“天下”为周天子统治的区域,秦以后为政治辖区及影响力所及的地域,并不断扩展。

原因:分封制的瓦解,统一多民族中央集权国家的形成,疆域的开拓,中国文化影响力的不断扩大。

视角2 从多种史料文献角度探究早期国家的政治制度

材料 伊尹曾辅佐商汤灭夏,建立商朝。汤死后,伊尹继续辅佐汤之孙太甲。下表为有关伊尹的历史叙述。

材料1 帝太甲既立三年,不明,暴虐,不遵汤法,乱德,于是伊尹放之于桐宫。三年,伊尹摄行政当国,以朝诸侯。帝太甲居桐宫三年,悔过自责,反善,于是伊尹乃迎帝太甲而授之政。帝太甲修德,诸侯咸归殷,百姓以宁 [汉]《史记·殷本纪》

材料2 伊尹放太甲于桐,乃自立,七年,王潜出自桐,杀伊尹 [战国]《竹书纪年》

材料3 辛亥卜,至伊尹,用一牛。壬戌卜,侑、岁于伊(甲骨文记录显示,伊尹在死后的300余年间一直受到商王的尊崇,其祭祀地位介于殷先王与先公之间) [商]甲骨卜辞

提取材料中的一个或多个信息,得出一个结论,并结合所学历史知识予以阐释。(要求:结论源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

结论:商朝时期相的权力比较大,最高统治者尚未实现权力的高度集中。

阐释:依据材料可知,伊尹是开国功臣。在汤灭夏和参议政制的过程中,他起了很大作用。汤死后,伊尹继续为相,辅佐了汤的孙子太甲。从材料1和材料2可以得出,相是商朝中央最高官吏,权力很大,包括参议政制、主持政务、辅佐商王等,甚至有时可废立君王。

因此,商朝时期尚未实现权力的高度集中,而相作为商朝中央最高官吏,权力很大,对当时的王权有一定的制约作用。

夏商周三代文明传承的表现(家国情怀)

(1)文字沿革:甲骨文、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体。

(2)宗法观念:分封思想在封建社会时仍有出现;宗法思想影响至今,对民族的延续起到积极作用。

(3)政治制度:专制主义中央集权制度在夏商周三代萌芽,影响整个封建社会;郡县制影响至今。

(4)民族观念:夏商周三代萌生的民族观念使中华民族延续至今,中华文明也得以延续数千年没有间断。

【时空坐标】

【单元主线】

多元一体 中国原始文化星罗棋布,多姿多彩,中华文明多元一体,源远流长,具有自身特点与风格

家国同构 夏、商、西周是中国早期国家的形成和发展时期,国家政治制度经历了从商代神权政治到西周血缘政治的演变;国家疆域不断扩大,文化影响力不断增强,社会经济不断繁荣

争霸变革 春秋战国时期,中国进入铁器时代,生产力的发展和列国纷争推动了社会的大变革,以家庭为单位的小农经济、中央集权制度、官僚政治初步形成,为秦汉统一多民族封建国家的确立奠定了基础

天下一统 秦国采取远交近攻策略,相继灭掉东方六国,建立了中国历史上第一个统一多民族封建国家——秦朝

国家治理 秦朝建立了君主专制主义中央集权制度,官僚体制逐渐代替了贵族体制,汉承秦制并加强中央集权

思想一统 秦始皇焚书坑儒;汉武帝接受董仲舒的建议,尊崇儒术,儒学成为我国封建社会的主流意识形态

文化灿烂 《史记》《汉书》是两汉史学代表作,文学艺术的发展具有鲜明的时代特色,体裁多样;有东方特色的实用性科学兴起,中国文化逐渐走向世界,与世界交流

【阶段特征】

中华文明源远流长,多元一体。历经旧石器时代与新石器时代,夏商周早期国家出现,奴隶制社会发展繁荣,中华文明基本形成;经过春秋战国时期的社会大变革,秦汉时期大一统的中央集权的国家治理模式初步形成,中华文明基本定型。

第1讲 中华文明的起源与早期国家

课程标准 复习重点

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和早期国家产生的关系。 2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征 (1)多元一体、内外服制、分封制、王位继承制、宗法制、家国同构等是备考重点,复习时应注意理解这些概念的内涵与外延。 (2)关注商周政治文明的传承与创新,理解早期政治制度的特点。 (3)关注史学新动态,注意运用新材料、新情境理解商周时期的国家治理

【知识梳理·夯实基础】

一、中华文明的起源

1.旧石器时代

(1)典型文化遗址:距今约170万年的元谋人和距今约70万至20万年的北京人。

(2)物质生活水平:使用① 石器,从事渔猎和采集,已经学会用火。

(3)社会发展程度:过着群居生活,旧石器时代晚期出现母系氏族社会。

2.新石器时代

时间 地域 文化遗存 特征

距今约 7000— 5000年 黄河中游 ② 文化 典型器物是彩绘陶器,主要种植粟

黄河下游 大汶口文化

长江下游 河姆渡文化 种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术

距今约 5000年 黄河流域 ③ 文化 代表器物是黑陶,被称为“蛋壳陶”

辽河上游 红山文化 出土了精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙

长江下游 良渚文化

二、从部落到国家

1.部落联盟

(1)三皇五帝:三皇时代神话色彩浓重,五帝的事迹较为具体。黄帝联合炎帝结成炎黄部落联盟,他们被后世共尊为华夏始祖。尧、舜时实行“④ ”。

(2)“万邦”时代:龙山文化时代,邦国林立,有些邦国具备了⑤ 的初始形态。

2.国家产生

(1)背景:禹因治水有功,接受舜的禅让,成为联盟首领。

(2)产生:约公元前2070年,禹建立了奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位,⑥ 代替了禅让制。

(3)统治:夏王是最高统治者。中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官;对地方通过控制一些部族实行间接统治。

三、商和西周

1.商朝

建立 约公元前1600年,汤灭夏,建立商朝

特征 政治:商朝国家机构更加完善。商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官;商朝的国家管理实行⑦ 制。 经济:殷墟遗址出土了许多青铜器,造型雄奇,纹饰华丽。 文化:考古发现的甲骨文,证实了文献中关于商朝的部分历史记载;⑧ 是商人刻写的占卜记录,是一种成熟的文字

2.西周

(1)建立:公元前1046年,周武王伐纣,建立西周,定都镐京。

(2)制度:西周实行分封制和宗法制,在地方建立世袭的诸侯国,统治集团内部等级森严。

(3)灭亡:公元前771年,犬戎攻破镐京,西周灭亡。

3.商周的社会经济

(1)农业:农业是主要生产部门,主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,⑨ 极少。商和西周实行奴隶主土地国有制,经营的基本方式是⑩ 。

(2)手工业:青铜铸造是手工业生产中的主要部门,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。

【答案】①打制 ②仰韶 ③龙山 ④禅让制 ⑤国家 ⑥世袭制 ⑦内外服 ⑧甲骨文 ⑨青铜农具 ⑩井田制

1.【《中外历史纲要》(上)P2“学习聚焦”变式】考古研究表明,人类最早制造的工具主要是打制石器,亦称“旧石器”,我国境内已发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处,这些遗址中的早期人类( )。

A.完全从事渔猎活动 B.社会等级分明

C.已经大量使用陶器 D.过着群居生活

【答案】D

【解析】我国境内已发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处。这些遗址中的早期人类从事渔猎和采集,过着群居生活,D项正确。

2.【《中外历史纲要》(上)P5“学思之窗”变式】关于启的继位,古书中有不同记载。《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”这说明( )。

A.久远的历史难以形成统一的定论

B.世袭制代替禅让制是历史的必然

C.文献史料不能相互印证同一史实

D.从“公天下”到“家天下”并非一帆风顺

【答案】D

【解析】根据材料可知,《史记·夏本纪》和《战国策·燕策一》关于启的继位存在不同的历史记载,这说明王位世袭制取代禅让制是曲折的,即从“公天下”到“家天下”并非一帆风顺,D项正确。

3.【《中外历史纲要》(上)P6图片变式】何尊是西周早期周成王时的青铜器,内底铸铭文12行122字,提到周武王灭商后决定建都于天下的中心,“宅兹中国”。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。通过何尊铭文,可以了解( )。

A.甲骨文的刻写原则 B.周天子的至尊地位

C.西周初年的政治状况 D.青铜铸造的高超技艺

【答案】C

【解析】材料中的“宅兹中国”反映了周天子的建都行为,这属于政治活动,因而可以了解西周初年的政治状况,C项正确。

4.【《中外历史纲要》(上)P7“历史纵横”变式】《周礼·地官·质人》记载,商周时期国家设有专门掌管奴隶和牲畜买卖的官吏。出土的青铜鼎上的铭文记载了有关奴隶买卖的价格,五名奴隶的身价相当于一匹马加一束丝。这说明商周时期( )。

A.奴隶买卖现象普遍存在

B.国家亡于奴隶的暴动

C.奴隶制经济繁荣

D.奴隶与奴隶主矛盾尖锐

【答案】A

【解析】据材料可知,商周时国家设有专门掌管奴隶和牲畜买卖的官吏,而且铭文中记载了有关奴隶买卖的价格,这说明奴隶买卖现象普遍存在,A项正确。

5.【《中外历史纲要》(上)P7“史料阅读”变式】《孟子·滕文公上》记载,商周时代的井田“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田”。这说明井田制( )。

A. 初步确立了土地私有 B. 是一种土地经营方式

C. 阻碍了社会经济发展 D. 加重了对农民的剥削

【答案】B

【解析】材料中的“为公田”“皆私百亩”“同养”反映了农民在各自经营私田的同时,还要共同经营公田,这是一种土地经营方式,B项正确。

(注:本书标注的教材页码参考2022年秋季高中部编版历史教材)

知识拓展

1.内外服制

商朝采取的一种统治体制,即将统治区域分为内服和外服。内服是商王直接控制的王畿地区,外服是商王间接控制的方国和部族,商王通过两种不同的管理模式来处理王畿地区与控制的方国和部族地区的事务。其特点是商朝控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系;在内外服制下,中央政权与各附属国之间的联系较为松散。

2.家国同构

指家庭、家族和国家在组织结构方面具有共同性,均以血亲—宗法关系来统领,存在着严格的父权家长制,体现了血缘关系与政治关系的融合。“家国同构”将在家“孝亲”的血缘情感转化为为国“孝忠”的爱国情怀,有利于维护社会秩序。“家国同构”的社会政治模式是儒家文化赖以存在的社会渊源。

商周之变的基本内涵

评价分封制

(1)推动开疆拓土:①分封制的实质是地方分权,为分裂割据埋下了隐患;②分封制孕育了统一的因素,通过层层分封加强了中央对地方的管理,有利于开疆拓土。

(2)促进民族交融:被分封子弟及其率领的军队、技工等与封地的原有族群相互通婚,构成一个多元的社会,促进了民族交融。

(3)促进文化认同:①在分封制下,周朝的思想文化被传播到各地,偏远诸侯国逐步接受中原文化;②一些大的诸侯国不断向周边民族扩张,兼并其土地,促进文化认同。

先秦时期是中国德育思想的发轫阶段,周公把德育与政治结合起来,提出“以德配天”“敬德保民”“明德慎罚”的道德规范。后经孔子创立,孟子、荀子发展完善,逐步形成一套以人伦道德为基础的德育思想体系。

——摘编自郭齐家《中国教育史》

先秦“敬德保民”思想演化为传统儒家政治思想的基本价值理念,具有恒久的思想价值。

如何理解儒家的“民本”思想

理解:儒家民本思想根植于久远的历史传统,西周时代就形成了“敬德保民”的思想,孔子提倡“为政以德”,孟子讲“民贵君轻”,荀子主张“君舟民水”,都是民本思想的体现。

【主题探究·提升素养】

主题一 多元一体——中华文明的起源及特征

视角1 探究良渚文化的特征

材料 ①以环太湖地区为分布中心的良渚文化,影响波及淮河流域地区、华南地区。②良渚文化的代表包括高水平的制玉工艺、精美的磨光黑皮陶、通体磨光石器、精致漆木器。③良渚文化遗址中虽并未发现黍、粟等旱作农业品种遗存,但发现了大量的炭化米(谷)、颖壳和小穗等不同的稻谷形态,其中以炭化米数量为多。④稻米是良渚社会居民的主要食物来源。

⑤良渚文化中的墓葬可分为两类。一类,如马桥文化中的那些小墓,其中有的无随葬品,有的仅随葬一些日常用品;另一类,如张陵山墓葬,往往不与小墓为伍,而葬于人工堆筑的土台上,常使用棺、椁,以玉钺、琮、璧这类重器随葬。⑥良渚社会在社会组织、意识形态和经济基础等方面已经具备文明社会的特征。

——摘编自郑云飞《良渚文化时期的社会生业形态与稻作农业》等

根据材料,概括良渚文化的特征。

解读 材料 材料对新石器时代良渚文化的农业、手工业生产和社会生活状况方面进行了介绍

提取 信息 ①从区域范围的角度提取; ②从当时手工业发展状况的角度提取; ③④从当时农业生产形态的角度提取; ⑤从当时社会成员地位的角度提取; ⑥从对良渚文化的整体定位的角度提取

迁移 知识 作为新石器时代晚期文化的代表,良渚文化时期稻作农业相当进步,手工业也有很高的成就,以黑陶和玉器为代表;私有制产生,阶级分化明显

特征:以环太湖地区为分布中心,影响范围广;以精美的玉、黑皮陶、磨制石器等为代表;手工业发展和社会分工细化;以稻作生产为主;社会已出现阶级分化;已具备文明社会的特征。

视角2 中华文明起源的特点

材料 我国著名考古学家苏秉琦在《关于重建中国史前史的思考》中说:相对于世界其他几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的……中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其他文明古国的发展模式不同,多源、一统的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。

阅读材料,查阅相关史前文化遗址的考古资料,考察其分布特点,就中华文明的多源性与统一性问题谈谈自己的认识。

主题:中华文明的多源性与统一性是相互结合的。

认识:多源性表现为黄河流域、长江流域、珠江流域、西辽河流域、北方草原文化区,都是中华文明的摇篮,但史前文化的发展是不平衡的,自然条件比较优越的地方,文化也较为发达。统一性表现为以中原为核心的文明具有相对的稳定性,是主干,对周边产生深刻影响;同时,各史前文化相互邻接,长时期相互影响和渗透,在一定范围内和一定程度上存在着一些共同因素,是有内在联系和相对统一的。

此特点是在中国具体的地理环境条件下经过长期的历史发展而逐渐形成的。

中华文明独具特色、连绵不断,是中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方的重要原因。

中华文明起源的特征(历史解释)

(1)多元性

①从文化分期看,有仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化、龙山文化、红山文化和良渚文化等;②从文明起源看,涉及黄河流域、长江流域和辽河流域等;③从文化的特点看,不同地域有不同的特征,如作物种植上南稻北粟; ④从遗址分布看,涉及黄河流域、长江流域和辽河流域等。

(2)一体性

①从经济文化成就看,各地有共同点,如制作陶器、从事原始农业、饲养家畜、定居生活;②从遗址分布看,中原地区是中华文明起源的核心地区。

主题二 家国同构——早期国家的形成与特征

视角1 中国古代“国”和“天下”观念的演变

材料 ①西周时期,“国”为诸侯的封地,至春秋战国时代则为各争霸国,自秦统一六国后,“国”即为王朝国家,直至清王朝灭亡。②就“天下”而言,周时,天子之治域谓“天下”;秦汉一统之后,“天下”意味着凡朝政所及,无所不包。随着中国统治实体的扩大和国家政治影响范围的扩展,“天下”所涵盖的范围也在不断扩展。就地理概念而言,如果将各王朝直接或间接统辖的区域理解为古典的中国,那么在中国以外的地方,诸如朝贡国、藩属国、西汉丝绸之路所及之地、佛教的发源地等虽不属王朝所辖区域,却构成“天下”的一部分。在此过程中,传统的“国”得到了扩展,对“天下”的认知和界定也得到进一步拓展。

——摘编自刘凤雪《“民族国家”观念在近代中国的生成》

根据材料,概括中国古代“国”与“天下”观念的演变,并分析其演变的原因。

解读 材料 材料呈现了中国古代“国”与“天下”观念的演变及其原因

提取 信息 演变: ①从西周到清代“国”的内涵演变的角度提取; ②从西周到清代“天下”的内涵演变的角度提取。 原因: ①从古代政治制度变迁的角度提取; ②从国家疆域领土拓展的角度提取

迁移 知识 古代“国”与“天下”观念既是地域概念,又是文化概念,是发展的而非凝固的,是包容的而非排他的;古代“国”与“天下”观念的演变,受古代政治制度变迁的影响,也与封建王朝疆域的拓展直接相关

演变:西周时,“国”为诸侯的封地,秦以后为“王朝国家”;西周时,“天下”为周天子统治的区域,秦以后为政治辖区及影响力所及的地域,并不断扩展。

原因:分封制的瓦解,统一多民族中央集权国家的形成,疆域的开拓,中国文化影响力的不断扩大。

视角2 从多种史料文献角度探究早期国家的政治制度

材料 伊尹曾辅佐商汤灭夏,建立商朝。汤死后,伊尹继续辅佐汤之孙太甲。下表为有关伊尹的历史叙述。

材料1 帝太甲既立三年,不明,暴虐,不遵汤法,乱德,于是伊尹放之于桐宫。三年,伊尹摄行政当国,以朝诸侯。帝太甲居桐宫三年,悔过自责,反善,于是伊尹乃迎帝太甲而授之政。帝太甲修德,诸侯咸归殷,百姓以宁 [汉]《史记·殷本纪》

材料2 伊尹放太甲于桐,乃自立,七年,王潜出自桐,杀伊尹 [战国]《竹书纪年》

材料3 辛亥卜,至伊尹,用一牛。壬戌卜,侑、岁于伊(甲骨文记录显示,伊尹在死后的300余年间一直受到商王的尊崇,其祭祀地位介于殷先王与先公之间) [商]甲骨卜辞

提取材料中的一个或多个信息,得出一个结论,并结合所学历史知识予以阐释。(要求:结论源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

结论:商朝时期相的权力比较大,最高统治者尚未实现权力的高度集中。

阐释:依据材料可知,伊尹是开国功臣。在汤灭夏和参议政制的过程中,他起了很大作用。汤死后,伊尹继续为相,辅佐了汤的孙子太甲。从材料1和材料2可以得出,相是商朝中央最高官吏,权力很大,包括参议政制、主持政务、辅佐商王等,甚至有时可废立君王。

因此,商朝时期尚未实现权力的高度集中,而相作为商朝中央最高官吏,权力很大,对当时的王权有一定的制约作用。

夏商周三代文明传承的表现(家国情怀)

(1)文字沿革:甲骨文、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体。

(2)宗法观念:分封思想在封建社会时仍有出现;宗法思想影响至今,对民族的延续起到积极作用。

(3)政治制度:专制主义中央集权制度在夏商周三代萌芽,影响整个封建社会;郡县制影响至今。

(4)民族观念:夏商周三代萌生的民族观念使中华民族延续至今,中华文明也得以延续数千年没有间断。

同课章节目录