第4讲 三国两晋南北朝到五代十国的政权更迭与民族交融 讲义--2025届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习

文档属性

| 名称 | 第4讲 三国两晋南北朝到五代十国的政权更迭与民族交融 讲义--2025届高三统编版(2019)必修中外历史纲要上一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 215.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-28 07:49:23 | ||

图片预览

文档简介

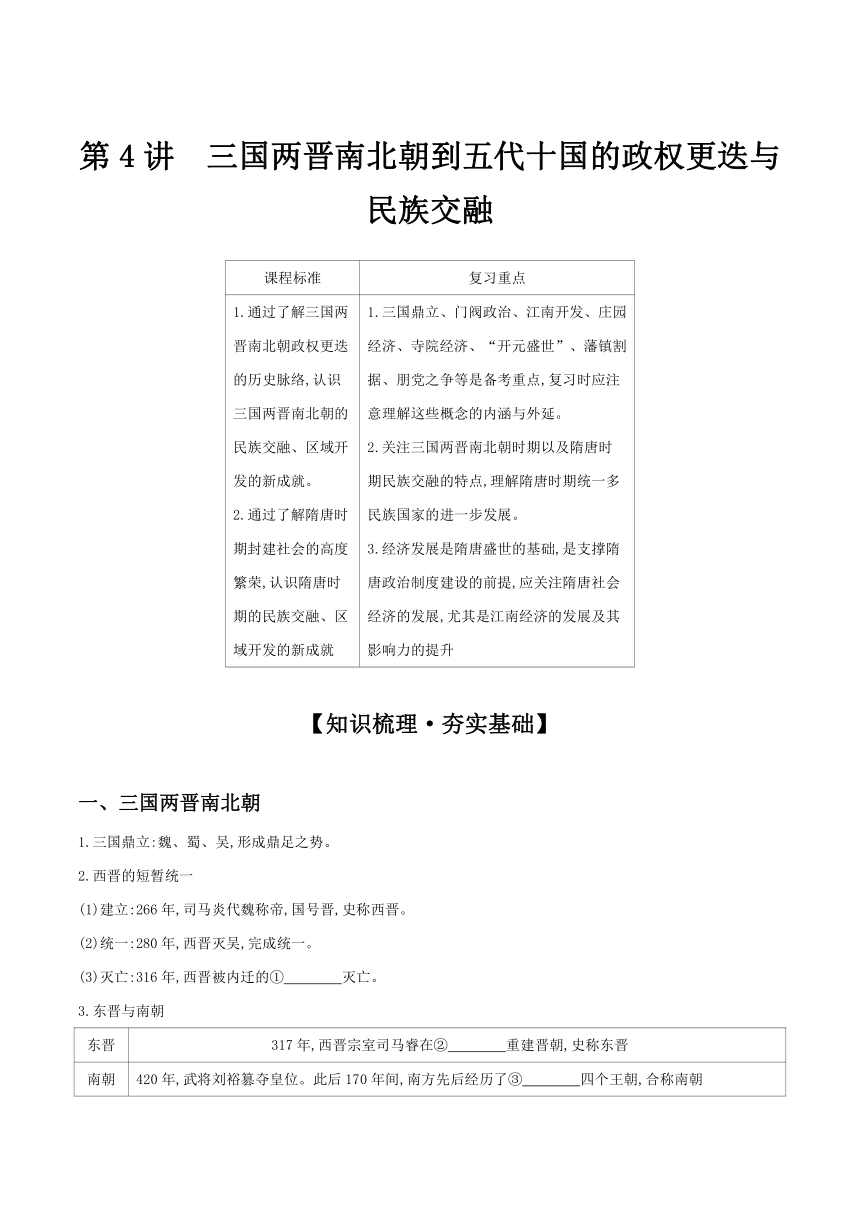

第4讲 三国两晋南北朝到五代十国的政权更迭与民族交融

课程标准 复习重点

1.通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝的民族交融、区域开发的新成就。 2.通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的民族交融、区域开发的新成就 1.三国鼎立、门阀政治、江南开发、庄园经济、寺院经济、“开元盛世”、藩镇割据、朋党之争等是备考重点,复习时应注意理解这些概念的内涵与外延。 2.关注三国两晋南北朝时期以及隋唐时期民族交融的特点,理解隋唐时期统一多民族国家的进一步发展。 3.经济发展是隋唐盛世的基础,是支撑隋唐政治制度建设的前提,应关注隋唐社会经济的发展,尤其是江南经济的发展及其影响力的提升

【知识梳理·夯实基础】

一、三国两晋南北朝

1.三国鼎立:魏、蜀、吴,形成鼎足之势。

2.西晋的短暂统一

(1)建立:266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

(2)统一:280年,西晋灭吴,完成统一。

(3)灭亡:316年,西晋被内迁的① 灭亡。

3.东晋与南朝

东晋 317年,西晋宗室司马睿在② 重建晋朝,史称东晋

南朝 420年,武将刘裕篡夺皇位。此后170年间,南方先后经历了③ 四个王朝,合称南朝

江南地 区开发 从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了④ ,也充实了劳动力资源,江南农业、手工业和商业得到发展

4.北魏孝文帝改革

主要措施 作用和意义

将都城从平城迁到⑤ ;以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为⑥ ;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族⑦ 通婚 顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及⑧ 的出现打下了基础

二、隋朝的统治

建立 581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号隋,定都⑨ 。589年隋灭陈,结束了南北长期分裂的局面

隋炀帝 的统治 建设:兴建的洛阳城,宏伟壮丽;开通的⑩ ,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。 暴政:大兴土木,穷奢极欲,三次大举征伐高丽,最终引发大规模起义

三、唐朝前期的鼎盛

1.唐的建立及统一:618年,李渊在长安称帝,建立唐朝。随后,唐军逐渐消灭各支起义军和割据势力,统一全国。

2.政治

(1)“贞观之治”:唐太宗吸取隋亡的教训,在政治上,知人善任,虚怀纳谏;在经济上, ,劝课农桑;在生活上,戒奢从简。

(2)武则天的统治:我国历史上唯一的女皇帝,当权期间,社会经济持续发展。

(3)“开元盛世”:李隆基(唐玄宗)将唐朝统治推向历史上的全盛时期,史称“ ”。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。

3.民族关系:统一多民族国家进一步巩固和发展

民族 唐朝中央政府与各族的关系

突厥 (1)唐太宗:贞观初年,唐军大败东突厥,俘获颉利可汗,实施 政策;640年,征服依附西突厥的高昌,设置 。 (2)唐高宗:灭亡西突厥。 (3)武则天:设置 ,与安西都护府分治天山南北

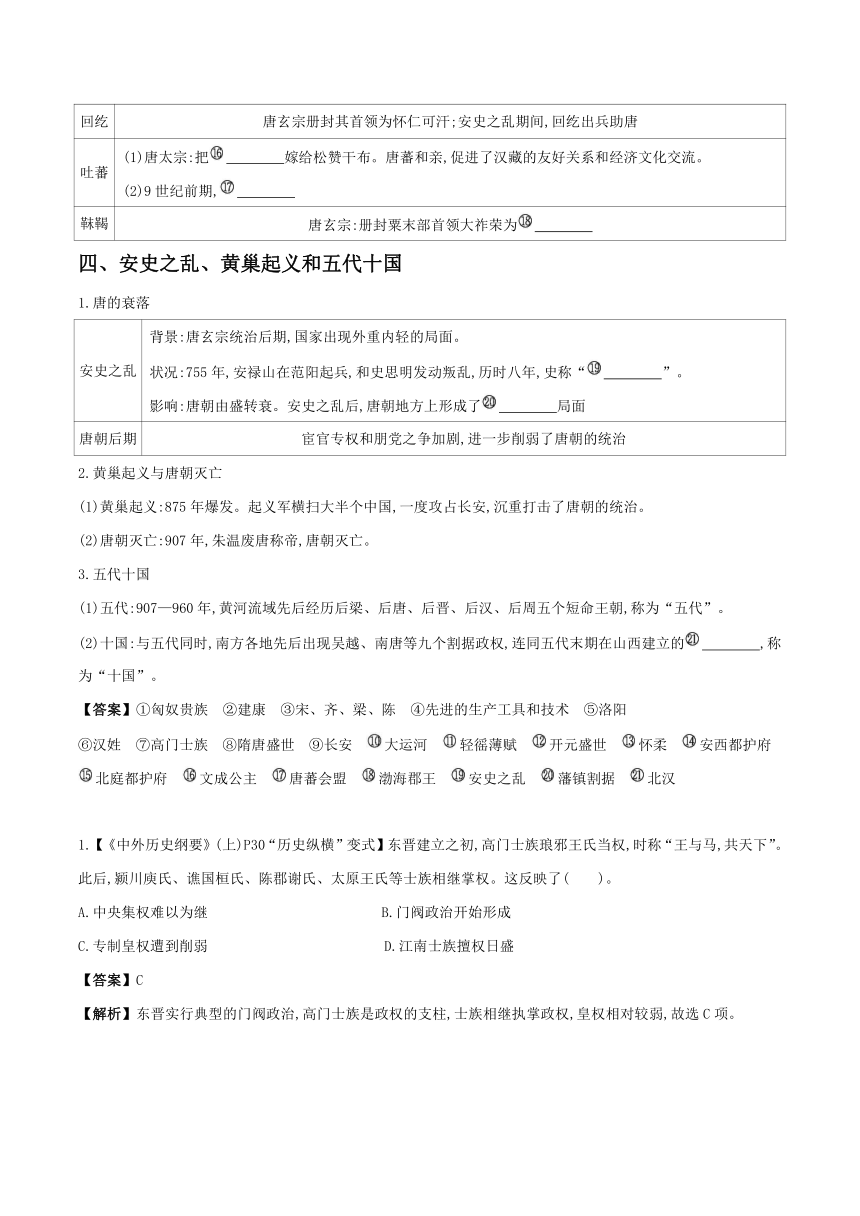

回纥 唐玄宗册封其首领为怀仁可汗;安史之乱期间,回纥出兵助唐

吐蕃 (1)唐太宗:把 嫁给松赞干布。唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。 (2)9世纪前期,

靺鞨 唐玄宗:册封粟末部首领大祚荣为

四、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.唐的衰落

安史之乱 背景:唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。 状况:755年,安禄山在范阳起兵,和史思明发动叛乱,历时八年,史称“ ”。 影响:唐朝由盛转衰。安史之乱后,唐朝地方上形成了 局面

唐朝后期 宦官专权和朋党之争加剧,进一步削弱了唐朝的统治

2.黄巢起义与唐朝灭亡

(1)黄巢起义:875年爆发。起义军横扫大半个中国,一度攻占长安,沉重打击了唐朝的统治。

(2)唐朝灭亡:907年,朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

3.五代十国

(1)五代:907—960年,黄河流域先后经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个短命王朝,称为“五代”。

(2)十国:与五代同时,南方各地先后出现吴越、南唐等九个割据政权,连同五代末期在山西建立的 ,称为“十国”。

【答案】①匈奴贵族 ②建康 ③宋、齐、梁、陈 ④先进的生产工具和技术 ⑤洛阳

⑥汉姓 ⑦高门士族 ⑧隋唐盛世 ⑨长安 大运河 轻徭薄赋 开元盛世 怀柔 安西都护府 北庭都护府 文成公主 唐蕃会盟 渤海郡王 安史之乱 藩镇割据 北汉

1.【《中外历史纲要》(上)P30“历史纵横”变式】东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权,时称“王与马,共天下”。此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这反映了( )。

A.中央集权难以为继 B.门阀政治开始形成

C.专制皇权遭到削弱 D.江南士族擅权日盛

【答案】C

【解析】东晋实行典型的门阀政治,高门士族是政权的支柱,士族相继执掌政权,皇权相对较弱,故选C项。

2.【《中外历史纲要》(上)P33“问题探究”变式】《资治通鉴》记载:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”孝文帝这一措施( )。

A.证实了鲜卑民族的来源 B.有利于民族之间的交融

C.激化了鲜卑内部的矛盾 D.延缓了北魏政权的封建化

【答案】B

【解析】孝文帝改鲜卑姓氏为汉姓,有利于鲜卑族和汉族之间的交融,故选B项。

3.【《中外历史纲要》(上)P34“学思之窗”变式】晚唐诗人皮日休在《汴河怀古二首》中写道:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”对此理解正确的是( )。

A.大运河开凿导致隋灭亡 B.开凿大运河是为隋炀帝下江南服务的

C.隋朝政府组织能力较强 D.大运河的开通推动了隋唐经济的发展

【答案】D

【解析】诗中提到千里通波、共禹论功,表明作者对开凿大运河的肯定,运河沟通南北,推动了隋唐经济的发展,故选D项。

4.【《中外历史纲要》(上)P37图片变式】唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会盟史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”据此可知,“长庆会盟”( )。

A.利于唐与吐蕃之间的和平相处 B.是文成公主入藏和亲的主要功绩

C.表明西藏被纳入中央王朝统治 D.是晚唐国力衰落之后的被迫之举

【答案】A

【解析】长庆会盟以后,唐和吐蕃之间基本停止了纷争,A项符合题意。

5.【《中外历史纲要》(上)P38“史料阅读”变式】《新唐书·兵志》记载:“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”上述材料反映了( )。

A.藩镇割据导致了安史之乱 B.唐朝中央集权遭到削弱

C.地方藩镇制约了宦官擅权 D.朋党之争激化阶级矛盾

【答案】B

【解析】材料描绘了安史之乱后藩镇割据的局面,藩镇割据削弱了中央集权,故选B项。

知识拓展

1.门阀士族

门阀士族是以宗族为纽带形成的封建贵族特权集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落。士族享有政治、经济特权,构成了强大的社会政治经济势力。门阀之外的地主阶层通称庶族,他们的政治地位低下,只能任低级小官。东晋末至南朝,门阀士族衰落,庶族兴起,逐步执掌军政大权。

2.羁縻政策

“羁”就是用军事和政治的压力加以控制,“縻”就是以经济和物质利益抚慰,羁縻政策就是中央政府在少数民族地区设立特殊的行政单位,保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构,承认其酋长、首领在本民族和本地区中的政治统治地位,任用少数民族地方首领为地方官吏的政策。在羁縻政策下,边疆地区除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切地区事务均由少数民族自己的首领管理。

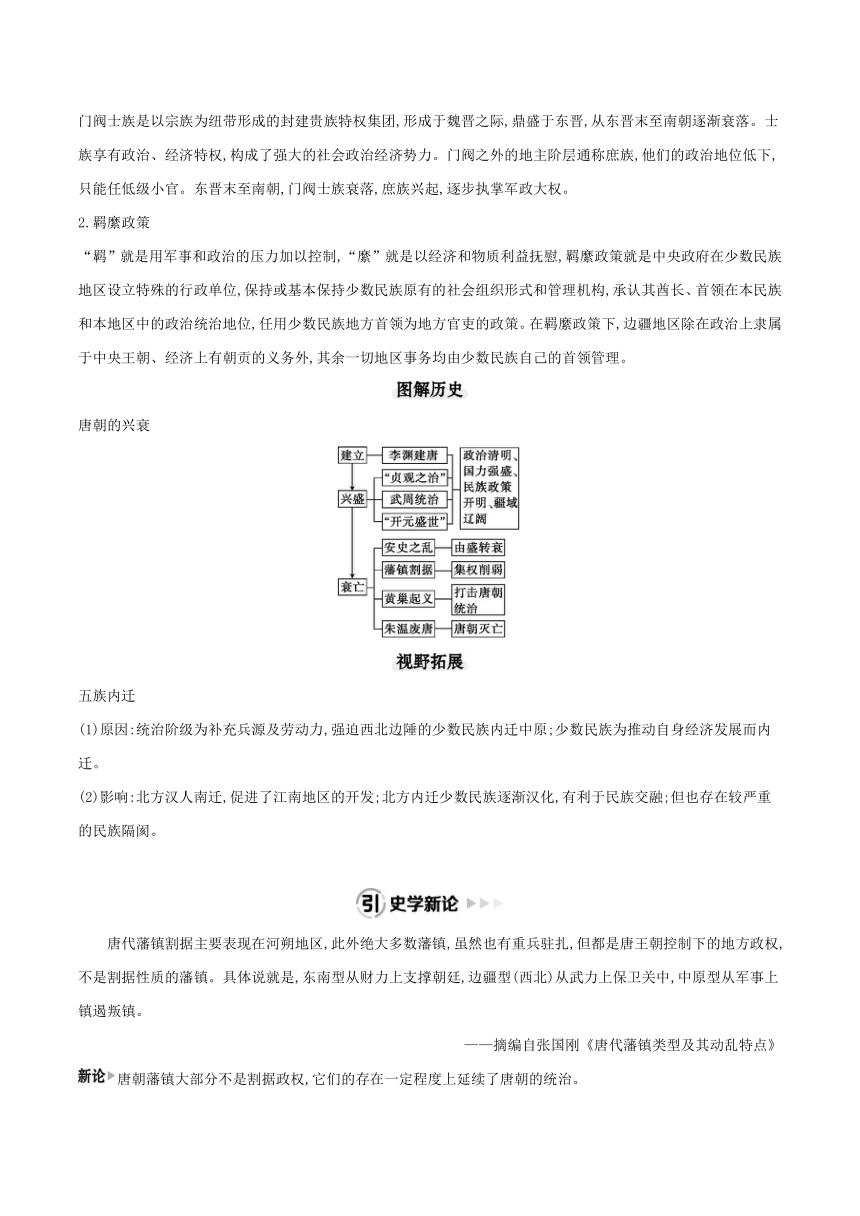

唐朝的兴衰

五族内迁

(1)原因:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西北边陲的少数民族内迁中原;少数民族为推动自身经济发展而内迁。

(2)影响:北方汉人南迁,促进了江南地区的开发;北方内迁少数民族逐渐汉化,有利于民族交融;但也存在较严重的民族隔阂。

唐代藩镇割据主要表现在河朔地区,此外绝大多数藩镇,虽然也有重兵驻扎,但都是唐王朝控制下的地方政权,不是割据性质的藩镇。具体说就是,东南型从财力上支撑朝廷,边疆型(西北)从武力上保卫关中,中原型从军事上镇遏叛镇。

——摘编自张国刚《唐代藩镇类型及其动乱特点》

唐朝藩镇大部分不是割据政权,它们的存在一定程度上延续了唐朝的统治。

结合教材,归纳唐朝藩镇割据的历史影响。

历史影响:藩镇割据弱化了中央集权,削弱了唐朝的统治力量;藩镇之间互相牵制,一定程度上延续了唐朝的统治。

【主题探究·提升素养】

主题一 “变态”与“回归”——三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

视角1 士族制度的利与弊

材料 魏晋南北朝时期社会的动荡、国家的分裂、专制主义中央集权的削弱以及地方割据势力的混战,是士族制度形成和发展的最基本的历史背景。①士族制度的政治、经济特点,决定了魏晋南北朝时期阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部矛盾往往特别尖锐,导致南北长期分裂割据的政治局面。

②士族田庄经济强化了封闭的自然经济,阻碍了商品经济的发展。③士族是地主阶级中的腐朽集团,越到后期越发腐朽。同时,在经济上,士族占有大量劳动力,强化了封建依附关系,④在魏晋动荡的政治局势下,编户农民依附于世家大族,这对封建经济的发展显然有利;而东晋南朝时期,南方相对安定,⑤作为北方移民核心的士族地主,他们对江南荒丘山泽地区的开发起了推动作用。民族关系上,⑥士族士大夫在推动北方各少数民族封建化进程中发挥了重要作用;思想、科技文化上,⑦士族生活优裕,有条件从事文化事业,部分士族蔑视礼法,倡导个性自由;思想上,士族富有想象和浪漫色彩,因而东晋南朝时期在哲学、文学、书法、绘画、科学上有较多的成就,并且富有特色。

根据材料并结合所学知识,分析士族制度的利弊。

解读 材料 材料对士族制度的利弊予以说明

提取 信息 ①②③从士族制度在政治、经济等方面的消极影响的角度提取; ④从士族制度对封建经济的推动的角度提取; ⑤从士族制度对江南开发的作用的角度提取; ⑥从士族制度对民族关系的促进的角度提取; ⑦从士族制度对思想文化的贡献的角度提取

迁移 知识 “王与马,共天下”,士族与皇帝共治确保了统治秩序的平稳,士族制度在一定时期内有利于统治的稳定

弊:强化了自然经济,阻碍了商品经济的发展;是地主阶级腐朽集团的代表,不利于社会的发展;激化了民族矛盾、阶级矛盾,阻碍了国家的统一;等等。

利:有利于封建经济的发展;促进了江南地区的开发;推动了北方少数民族的封建化进程;推动了魏晋时期思想、科技和艺术的繁荣;等等。

视角2 魏晋南北朝时期的民族迁移

材料 魏晋南北朝以前,我国的民族人口分布基本上是分族聚居的格局,即汉族(华夏族)集中分布于黄河中、下游的中原地区,其他少数民族则分别集中分布在周边各个地区。①经过魏晋南北朝时期的民族迁徙,各族的分布形成犬牙交错的状态。

②北方少数民族进入中原后,由游牧转向定居,多数从事农耕。③而自东晋南朝以来,南方的少数民族逐渐从山谷中迁出,④在与汉族杂居的过程中,经济、文化和生活风俗上的差异逐渐消失。同时,由于北方少数民族的影响,中原汉族在生活习惯和习俗文化方面也在悄然变化。

魏晋以来,⑤中原地区汉族为避战乱大批迁往辽东、河西等边疆地区和江南地区,⑥不仅使当地的劳动力大大增加,而且为当地人民带去了先进的生产工具和耕作技术,对于开发当地经济起到了重要作用。

——摘编自伍晓晴《魏晋南北朝民族迁徙的特点及影响》

依据材料和所学知识,指出魏晋南北朝时期民族迁徙的方向,并阐述其影响。

解读 材料 材料对魏晋南北朝时期民族迁徙的方向及影响进行了阐述

提取 信息 迁移方向:②从北方少数民族迁移的角度提取;③从南方少数民族迁移的角度提取;⑤从中原地区汉民族迁移的角度提取。 影响:①从民族分布格局的角度提取;④从民族交融的角度提取;⑥从对迁移地开发的角度提取

迁移 知识 魏晋南北朝时期的民族迁徙,促进了民族间的交往交流交融和社会发展,为隋唐时期的统一和繁荣奠定了基础

方向:北方少数民族向中原地区迁徙;中原汉族向南方和边疆地区迁徙;南方少数民族由山区向平原地区迁徙。

影响:经过民族迁徙,各民族杂居,改变了民族布局;各民族之间在生产、生活方面相互学习和交流,减少了民族间的差异;中原地区汉族向南方和边疆地区迁徙,促进了经济重心的南移和边疆地区的开发;魏晋南北朝时期的民族迁徙,促进了民族间的交往交流交融和社会发展,为后来隋唐时期的统一和繁荣奠定了基础。

1.魏晋南北朝的历史之“变态”与“回归”(历史解释)

“变态”的主要表现:

政治上,社会分裂动荡,政权更迭频繁;

经济上,江南开发,南北经济发展趋向平衡;

思想上,社会秩序和人伦纲常遭到破坏,儒家思想受到冲击;

民族关系上,南北方民族的交往交流交融。

“回归”的蕴含因素:

政治上,为实现统一进行战争,并多次出现短暂或局部的统一,长期的分裂和战乱,人民渴望统一;经济上,江南地区的开发推动了南方经济尤其是农业的发展,南北差距缩小;

民族关系上,南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现。

2.魏晋南北朝时期社会经济的主要特点及成因(历史解释)

(1)南北经济趋于平衡。北方经济因战乱频繁遭到

严重破坏,而南方则相对稳定,经济得到迅速发展。这样南北经济开始趋于平衡,以北方黄河流域为重心的经济格局开始改变。

(2)士族庄园经济和寺院经济占有重要地位。由于士族制度的发展和统治者崇信佛教,地主庄园经济和寺院经济恶性膨胀,造成土地和劳动力大量流失。

(3)商品经济发展总体水平较低。由于战乱,不少城市遭到严重破坏,加上南方刚刚开发,商品经济发展缓慢。

(4)各民族经济交流加强。由于民族交融的加强,魏晋南北朝时期各民族之间的联系密切,相互交融。各族相互学习,取长补短,促进了经济的恢复和发展,同时也为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

主题二 繁荣与衰落——从隋唐盛世到五代十国

视角1 隋唐时期的粮仓建设

材料 唐朝前期,政府沿用隋朝的粮仓,并在洛阳附近营建大型国家粮仓。其中含嘉仓规模最大,粮窖总数在400个左右。第160号粮窖还保存有一窖已炭化的谷子,约50万斤。仓城设有专门的管理机构,并有驻军守护。①唐朝政府通过财务勾检,即财务审查、账目审计与法律法规来对粮仓进行管理监督。②仓窖所储粮食主要是从华北地区运来的租粟和江南地区运来的粗糙米。③地下储粮采用低温密封的科学原理。大型粮仓均分布于长安、洛阳方向的运粮干道上,便于各州县的税谷、税草的输送。④隋朝大运河修建时,也充分考虑了大型粮仓的位置关系。

——摘编自冯健主编《洛阳藏宝中的历史》、王恺《王恺考古文集》等

依据材料并结合所学知识,简析隋唐时期国家粮仓得以大规模兴建的条件。

解读 材料 材料呈现了隋唐时期国家大规模兴建粮仓的情况

提取 信息 ①从粮仓管理制度的角度提取; ②从仓储粮食来源的角度提取; ③从仓储技术进步的角度提取; ④从交通事业发展的角度提取

迁移 知识 中国古代仓储制度起到积极的作用,储存粮食以维护粮食安全,平抑粮价以维护市场稳定,赈灾备荒以安定民心,供应军队以提供后勤保障,以及维护统治,保证社会稳定,等等

条件:农耕技术和工具的改进提高了粮食产量;江南成为粮食重要生产地;大运河提供了便利的运输条件;掌握了低温密封的科学原理,储粮技术提高;制定了粮仓管理制度;国家统一,社会稳定;赋税来源较为稳定;等等。

视角2 隋唐五代政治中心的变动

材料一 自西周以来,许多王朝在西安建都。因为都城的营建及其他相关土木工程活动,关中及其周边山地的原始森林遭到大量砍伐。隋朝建都时,生态破坏导致农田面积缩小,粮食单位产量和总产量下降,农业经济发展停滞甚至衰退,关中“天府之国”的优势丧失。随着都城人口的增长,关中农业发展不足的问题凸显,长安难以依靠关中实现自给自足。隋唐时期的漕运和交通开发就成为极为迫切的问题。

——摘编自霍斌《史说长安·隋唐卷》

材料二 唐朝的政治、文化中心一直在长安与洛阳之间来回游移。这种政治、文化中心的游移,直至晚唐节度使朱温废唐称帝,彻底迁都洛阳并开启五代而结束。此后,洛阳开始成为国家政治和文化中心。唐朝后的五代政权,有三个政权(后梁、后唐、后晋)也曾定都洛阳,两个政权(后汉、后周)定都汴京(开封),开封又一次进入历史视线,后来的北宋就定都汴京(开封),而南宋政权又把都城移至临安(杭州)。

——摘编自王宁宁、戎姝阳《从隋唐大运河视角俯瞰——古代政治文化中心东移与乐舞形态格局嬗变》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对隋至南宋时期都城变迁趋势的认识。

示例

隋至南宋时期都城不断向东移动(或都城从长安转到洛阳、汴京、临安)。

从经济角度看,一方面,唐代实行关中本位政策,京畿人口不断膨胀,粮食供需失衡;另一方面,随着经济重心逐渐南移及大运河的修建,政治中心向东移动有利于缓解粮食压力。从地理角度看,一方面,长安生态环境遭到严重破坏;另一方面,面对粮食压力,长安受交通所限,运粮不便,而洛阳和开封是运河枢纽城市,便于运粮,政治中心东移减少了运粮成本。从军事角度看,北方游牧民族崛起,如西夏、辽、金的崛起对中原政权产生威胁,使得国防前线东移,政治中心东移和南迁便于加强对南方的统治。从历史角度看,洛阳和开封是许多朝代的都城,有一定的历史基础。

古代政治中心逐渐东移,使政治中心与经济重心分离,促进了南北经济文化交流的加强,推动了古代漕运事业的发展,等等。

辩证看待唐代的藩镇割据(唯物史观)

(1)藩镇割据严重影响了国家的统一和社会的稳定。多数藩镇倚靠骄横异常的“牙兵”在其割据地区实行暴虐统治,而此起彼伏的藩镇战争也严重破坏了黄河流域的社会经济。此外,由于藩镇割据局势下藩镇与朝廷及藩镇之间相互不信任,双方都力图扩大自己的兵力,大大加重了人民的负担。

(2)藩镇割据也有其积极的一面,例如藩镇用人不拘一格,能够招纳有才华的寒人进入幕府,辟署制度起了积极作用。在财政问题上,部分藩镇缴纳赋税,保障政府财政收入。藩镇对州县的监察也有其积极的一面。安史之乱后,藩镇作为唐朝国家机器的组成部分,为朝廷执行着监察职能、军事职能,成为保卫边疆的武力支柱,它的存在一定程度上有利于延续唐王朝的统治秩序。

课程标准 复习重点

1.通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝的民族交融、区域开发的新成就。 2.通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的民族交融、区域开发的新成就 1.三国鼎立、门阀政治、江南开发、庄园经济、寺院经济、“开元盛世”、藩镇割据、朋党之争等是备考重点,复习时应注意理解这些概念的内涵与外延。 2.关注三国两晋南北朝时期以及隋唐时期民族交融的特点,理解隋唐时期统一多民族国家的进一步发展。 3.经济发展是隋唐盛世的基础,是支撑隋唐政治制度建设的前提,应关注隋唐社会经济的发展,尤其是江南经济的发展及其影响力的提升

【知识梳理·夯实基础】

一、三国两晋南北朝

1.三国鼎立:魏、蜀、吴,形成鼎足之势。

2.西晋的短暂统一

(1)建立:266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

(2)统一:280年,西晋灭吴,完成统一。

(3)灭亡:316年,西晋被内迁的① 灭亡。

3.东晋与南朝

东晋 317年,西晋宗室司马睿在② 重建晋朝,史称东晋

南朝 420年,武将刘裕篡夺皇位。此后170年间,南方先后经历了③ 四个王朝,合称南朝

江南地 区开发 从西晋末年起,北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,带来了④ ,也充实了劳动力资源,江南农业、手工业和商业得到发展

4.北魏孝文帝改革

主要措施 作用和意义

将都城从平城迁到⑤ ;以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为⑥ ;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族⑦ 通婚 顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及⑧ 的出现打下了基础

二、隋朝的统治

建立 581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号隋,定都⑨ 。589年隋灭陈,结束了南北长期分裂的局面

隋炀帝 的统治 建设:兴建的洛阳城,宏伟壮丽;开通的⑩ ,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。 暴政:大兴土木,穷奢极欲,三次大举征伐高丽,最终引发大规模起义

三、唐朝前期的鼎盛

1.唐的建立及统一:618年,李渊在长安称帝,建立唐朝。随后,唐军逐渐消灭各支起义军和割据势力,统一全国。

2.政治

(1)“贞观之治”:唐太宗吸取隋亡的教训,在政治上,知人善任,虚怀纳谏;在经济上, ,劝课农桑;在生活上,戒奢从简。

(2)武则天的统治:我国历史上唯一的女皇帝,当权期间,社会经济持续发展。

(3)“开元盛世”:李隆基(唐玄宗)将唐朝统治推向历史上的全盛时期,史称“ ”。这一时期,经济有很大发展,社会空前繁荣。

3.民族关系:统一多民族国家进一步巩固和发展

民族 唐朝中央政府与各族的关系

突厥 (1)唐太宗:贞观初年,唐军大败东突厥,俘获颉利可汗,实施 政策;640年,征服依附西突厥的高昌,设置 。 (2)唐高宗:灭亡西突厥。 (3)武则天:设置 ,与安西都护府分治天山南北

回纥 唐玄宗册封其首领为怀仁可汗;安史之乱期间,回纥出兵助唐

吐蕃 (1)唐太宗:把 嫁给松赞干布。唐蕃和亲,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。 (2)9世纪前期,

靺鞨 唐玄宗:册封粟末部首领大祚荣为

四、安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.唐的衰落

安史之乱 背景:唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。 状况:755年,安禄山在范阳起兵,和史思明发动叛乱,历时八年,史称“ ”。 影响:唐朝由盛转衰。安史之乱后,唐朝地方上形成了 局面

唐朝后期 宦官专权和朋党之争加剧,进一步削弱了唐朝的统治

2.黄巢起义与唐朝灭亡

(1)黄巢起义:875年爆发。起义军横扫大半个中国,一度攻占长安,沉重打击了唐朝的统治。

(2)唐朝灭亡:907年,朱温废唐称帝,唐朝灭亡。

3.五代十国

(1)五代:907—960年,黄河流域先后经历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个短命王朝,称为“五代”。

(2)十国:与五代同时,南方各地先后出现吴越、南唐等九个割据政权,连同五代末期在山西建立的 ,称为“十国”。

【答案】①匈奴贵族 ②建康 ③宋、齐、梁、陈 ④先进的生产工具和技术 ⑤洛阳

⑥汉姓 ⑦高门士族 ⑧隋唐盛世 ⑨长安 大运河 轻徭薄赋 开元盛世 怀柔 安西都护府 北庭都护府 文成公主 唐蕃会盟 渤海郡王 安史之乱 藩镇割据 北汉

1.【《中外历史纲要》(上)P30“历史纵横”变式】东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权,时称“王与马,共天下”。此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这反映了( )。

A.中央集权难以为继 B.门阀政治开始形成

C.专制皇权遭到削弱 D.江南士族擅权日盛

【答案】C

【解析】东晋实行典型的门阀政治,高门士族是政权的支柱,士族相继执掌政权,皇权相对较弱,故选C项。

2.【《中外历史纲要》(上)P33“问题探究”变式】《资治通鉴》记载:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”孝文帝这一措施( )。

A.证实了鲜卑民族的来源 B.有利于民族之间的交融

C.激化了鲜卑内部的矛盾 D.延缓了北魏政权的封建化

【答案】B

【解析】孝文帝改鲜卑姓氏为汉姓,有利于鲜卑族和汉族之间的交融,故选B项。

3.【《中外历史纲要》(上)P34“学思之窗”变式】晚唐诗人皮日休在《汴河怀古二首》中写道:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”对此理解正确的是( )。

A.大运河开凿导致隋灭亡 B.开凿大运河是为隋炀帝下江南服务的

C.隋朝政府组织能力较强 D.大运河的开通推动了隋唐经济的发展

【答案】D

【解析】诗中提到千里通波、共禹论功,表明作者对开凿大运河的肯定,运河沟通南北,推动了隋唐经济的发展,故选D项。

4.【《中外历史纲要》(上)P37图片变式】唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会盟史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”据此可知,“长庆会盟”( )。

A.利于唐与吐蕃之间的和平相处 B.是文成公主入藏和亲的主要功绩

C.表明西藏被纳入中央王朝统治 D.是晚唐国力衰落之后的被迫之举

【答案】A

【解析】长庆会盟以后,唐和吐蕃之间基本停止了纷争,A项符合题意。

5.【《中外历史纲要》(上)P38“史料阅读”变式】《新唐书·兵志》记载:“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。故兵骄则逐帅,帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代;或取舍由于士卒,往往自择将吏,号为‘留后’,以邀命于朝。”上述材料反映了( )。

A.藩镇割据导致了安史之乱 B.唐朝中央集权遭到削弱

C.地方藩镇制约了宦官擅权 D.朋党之争激化阶级矛盾

【答案】B

【解析】材料描绘了安史之乱后藩镇割据的局面,藩镇割据削弱了中央集权,故选B项。

知识拓展

1.门阀士族

门阀士族是以宗族为纽带形成的封建贵族特权集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落。士族享有政治、经济特权,构成了强大的社会政治经济势力。门阀之外的地主阶层通称庶族,他们的政治地位低下,只能任低级小官。东晋末至南朝,门阀士族衰落,庶族兴起,逐步执掌军政大权。

2.羁縻政策

“羁”就是用军事和政治的压力加以控制,“縻”就是以经济和物质利益抚慰,羁縻政策就是中央政府在少数民族地区设立特殊的行政单位,保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构,承认其酋长、首领在本民族和本地区中的政治统治地位,任用少数民族地方首领为地方官吏的政策。在羁縻政策下,边疆地区除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切地区事务均由少数民族自己的首领管理。

唐朝的兴衰

五族内迁

(1)原因:统治阶级为补充兵源及劳动力,强迫西北边陲的少数民族内迁中原;少数民族为推动自身经济发展而内迁。

(2)影响:北方汉人南迁,促进了江南地区的开发;北方内迁少数民族逐渐汉化,有利于民族交融;但也存在较严重的民族隔阂。

唐代藩镇割据主要表现在河朔地区,此外绝大多数藩镇,虽然也有重兵驻扎,但都是唐王朝控制下的地方政权,不是割据性质的藩镇。具体说就是,东南型从财力上支撑朝廷,边疆型(西北)从武力上保卫关中,中原型从军事上镇遏叛镇。

——摘编自张国刚《唐代藩镇类型及其动乱特点》

唐朝藩镇大部分不是割据政权,它们的存在一定程度上延续了唐朝的统治。

结合教材,归纳唐朝藩镇割据的历史影响。

历史影响:藩镇割据弱化了中央集权,削弱了唐朝的统治力量;藩镇之间互相牵制,一定程度上延续了唐朝的统治。

【主题探究·提升素养】

主题一 “变态”与“回归”——三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

视角1 士族制度的利与弊

材料 魏晋南北朝时期社会的动荡、国家的分裂、专制主义中央集权的削弱以及地方割据势力的混战,是士族制度形成和发展的最基本的历史背景。①士族制度的政治、经济特点,决定了魏晋南北朝时期阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部矛盾往往特别尖锐,导致南北长期分裂割据的政治局面。

②士族田庄经济强化了封闭的自然经济,阻碍了商品经济的发展。③士族是地主阶级中的腐朽集团,越到后期越发腐朽。同时,在经济上,士族占有大量劳动力,强化了封建依附关系,④在魏晋动荡的政治局势下,编户农民依附于世家大族,这对封建经济的发展显然有利;而东晋南朝时期,南方相对安定,⑤作为北方移民核心的士族地主,他们对江南荒丘山泽地区的开发起了推动作用。民族关系上,⑥士族士大夫在推动北方各少数民族封建化进程中发挥了重要作用;思想、科技文化上,⑦士族生活优裕,有条件从事文化事业,部分士族蔑视礼法,倡导个性自由;思想上,士族富有想象和浪漫色彩,因而东晋南朝时期在哲学、文学、书法、绘画、科学上有较多的成就,并且富有特色。

根据材料并结合所学知识,分析士族制度的利弊。

解读 材料 材料对士族制度的利弊予以说明

提取 信息 ①②③从士族制度在政治、经济等方面的消极影响的角度提取; ④从士族制度对封建经济的推动的角度提取; ⑤从士族制度对江南开发的作用的角度提取; ⑥从士族制度对民族关系的促进的角度提取; ⑦从士族制度对思想文化的贡献的角度提取

迁移 知识 “王与马,共天下”,士族与皇帝共治确保了统治秩序的平稳,士族制度在一定时期内有利于统治的稳定

弊:强化了自然经济,阻碍了商品经济的发展;是地主阶级腐朽集团的代表,不利于社会的发展;激化了民族矛盾、阶级矛盾,阻碍了国家的统一;等等。

利:有利于封建经济的发展;促进了江南地区的开发;推动了北方少数民族的封建化进程;推动了魏晋时期思想、科技和艺术的繁荣;等等。

视角2 魏晋南北朝时期的民族迁移

材料 魏晋南北朝以前,我国的民族人口分布基本上是分族聚居的格局,即汉族(华夏族)集中分布于黄河中、下游的中原地区,其他少数民族则分别集中分布在周边各个地区。①经过魏晋南北朝时期的民族迁徙,各族的分布形成犬牙交错的状态。

②北方少数民族进入中原后,由游牧转向定居,多数从事农耕。③而自东晋南朝以来,南方的少数民族逐渐从山谷中迁出,④在与汉族杂居的过程中,经济、文化和生活风俗上的差异逐渐消失。同时,由于北方少数民族的影响,中原汉族在生活习惯和习俗文化方面也在悄然变化。

魏晋以来,⑤中原地区汉族为避战乱大批迁往辽东、河西等边疆地区和江南地区,⑥不仅使当地的劳动力大大增加,而且为当地人民带去了先进的生产工具和耕作技术,对于开发当地经济起到了重要作用。

——摘编自伍晓晴《魏晋南北朝民族迁徙的特点及影响》

依据材料和所学知识,指出魏晋南北朝时期民族迁徙的方向,并阐述其影响。

解读 材料 材料对魏晋南北朝时期民族迁徙的方向及影响进行了阐述

提取 信息 迁移方向:②从北方少数民族迁移的角度提取;③从南方少数民族迁移的角度提取;⑤从中原地区汉民族迁移的角度提取。 影响:①从民族分布格局的角度提取;④从民族交融的角度提取;⑥从对迁移地开发的角度提取

迁移 知识 魏晋南北朝时期的民族迁徙,促进了民族间的交往交流交融和社会发展,为隋唐时期的统一和繁荣奠定了基础

方向:北方少数民族向中原地区迁徙;中原汉族向南方和边疆地区迁徙;南方少数民族由山区向平原地区迁徙。

影响:经过民族迁徙,各民族杂居,改变了民族布局;各民族之间在生产、生活方面相互学习和交流,减少了民族间的差异;中原地区汉族向南方和边疆地区迁徙,促进了经济重心的南移和边疆地区的开发;魏晋南北朝时期的民族迁徙,促进了民族间的交往交流交融和社会发展,为后来隋唐时期的统一和繁荣奠定了基础。

1.魏晋南北朝的历史之“变态”与“回归”(历史解释)

“变态”的主要表现:

政治上,社会分裂动荡,政权更迭频繁;

经济上,江南开发,南北经济发展趋向平衡;

思想上,社会秩序和人伦纲常遭到破坏,儒家思想受到冲击;

民族关系上,南北方民族的交往交流交融。

“回归”的蕴含因素:

政治上,为实现统一进行战争,并多次出现短暂或局部的统一,长期的分裂和战乱,人民渴望统一;经济上,江南地区的开发推动了南方经济尤其是农业的发展,南北差距缩小;

民族关系上,南北方都出现了民族交融的局面,推动多元一体格局的复现。

2.魏晋南北朝时期社会经济的主要特点及成因(历史解释)

(1)南北经济趋于平衡。北方经济因战乱频繁遭到

严重破坏,而南方则相对稳定,经济得到迅速发展。这样南北经济开始趋于平衡,以北方黄河流域为重心的经济格局开始改变。

(2)士族庄园经济和寺院经济占有重要地位。由于士族制度的发展和统治者崇信佛教,地主庄园经济和寺院经济恶性膨胀,造成土地和劳动力大量流失。

(3)商品经济发展总体水平较低。由于战乱,不少城市遭到严重破坏,加上南方刚刚开发,商品经济发展缓慢。

(4)各民族经济交流加强。由于民族交融的加强,魏晋南北朝时期各民族之间的联系密切,相互交融。各族相互学习,取长补短,促进了经济的恢复和发展,同时也为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

主题二 繁荣与衰落——从隋唐盛世到五代十国

视角1 隋唐时期的粮仓建设

材料 唐朝前期,政府沿用隋朝的粮仓,并在洛阳附近营建大型国家粮仓。其中含嘉仓规模最大,粮窖总数在400个左右。第160号粮窖还保存有一窖已炭化的谷子,约50万斤。仓城设有专门的管理机构,并有驻军守护。①唐朝政府通过财务勾检,即财务审查、账目审计与法律法规来对粮仓进行管理监督。②仓窖所储粮食主要是从华北地区运来的租粟和江南地区运来的粗糙米。③地下储粮采用低温密封的科学原理。大型粮仓均分布于长安、洛阳方向的运粮干道上,便于各州县的税谷、税草的输送。④隋朝大运河修建时,也充分考虑了大型粮仓的位置关系。

——摘编自冯健主编《洛阳藏宝中的历史》、王恺《王恺考古文集》等

依据材料并结合所学知识,简析隋唐时期国家粮仓得以大规模兴建的条件。

解读 材料 材料呈现了隋唐时期国家大规模兴建粮仓的情况

提取 信息 ①从粮仓管理制度的角度提取; ②从仓储粮食来源的角度提取; ③从仓储技术进步的角度提取; ④从交通事业发展的角度提取

迁移 知识 中国古代仓储制度起到积极的作用,储存粮食以维护粮食安全,平抑粮价以维护市场稳定,赈灾备荒以安定民心,供应军队以提供后勤保障,以及维护统治,保证社会稳定,等等

条件:农耕技术和工具的改进提高了粮食产量;江南成为粮食重要生产地;大运河提供了便利的运输条件;掌握了低温密封的科学原理,储粮技术提高;制定了粮仓管理制度;国家统一,社会稳定;赋税来源较为稳定;等等。

视角2 隋唐五代政治中心的变动

材料一 自西周以来,许多王朝在西安建都。因为都城的营建及其他相关土木工程活动,关中及其周边山地的原始森林遭到大量砍伐。隋朝建都时,生态破坏导致农田面积缩小,粮食单位产量和总产量下降,农业经济发展停滞甚至衰退,关中“天府之国”的优势丧失。随着都城人口的增长,关中农业发展不足的问题凸显,长安难以依靠关中实现自给自足。隋唐时期的漕运和交通开发就成为极为迫切的问题。

——摘编自霍斌《史说长安·隋唐卷》

材料二 唐朝的政治、文化中心一直在长安与洛阳之间来回游移。这种政治、文化中心的游移,直至晚唐节度使朱温废唐称帝,彻底迁都洛阳并开启五代而结束。此后,洛阳开始成为国家政治和文化中心。唐朝后的五代政权,有三个政权(后梁、后唐、后晋)也曾定都洛阳,两个政权(后汉、后周)定都汴京(开封),开封又一次进入历史视线,后来的北宋就定都汴京(开封),而南宋政权又把都城移至临安(杭州)。

——摘编自王宁宁、戎姝阳《从隋唐大运河视角俯瞰——古代政治文化中心东移与乐舞形态格局嬗变》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对隋至南宋时期都城变迁趋势的认识。

示例

隋至南宋时期都城不断向东移动(或都城从长安转到洛阳、汴京、临安)。

从经济角度看,一方面,唐代实行关中本位政策,京畿人口不断膨胀,粮食供需失衡;另一方面,随着经济重心逐渐南移及大运河的修建,政治中心向东移动有利于缓解粮食压力。从地理角度看,一方面,长安生态环境遭到严重破坏;另一方面,面对粮食压力,长安受交通所限,运粮不便,而洛阳和开封是运河枢纽城市,便于运粮,政治中心东移减少了运粮成本。从军事角度看,北方游牧民族崛起,如西夏、辽、金的崛起对中原政权产生威胁,使得国防前线东移,政治中心东移和南迁便于加强对南方的统治。从历史角度看,洛阳和开封是许多朝代的都城,有一定的历史基础。

古代政治中心逐渐东移,使政治中心与经济重心分离,促进了南北经济文化交流的加强,推动了古代漕运事业的发展,等等。

辩证看待唐代的藩镇割据(唯物史观)

(1)藩镇割据严重影响了国家的统一和社会的稳定。多数藩镇倚靠骄横异常的“牙兵”在其割据地区实行暴虐统治,而此起彼伏的藩镇战争也严重破坏了黄河流域的社会经济。此外,由于藩镇割据局势下藩镇与朝廷及藩镇之间相互不信任,双方都力图扩大自己的兵力,大大加重了人民的负担。

(2)藩镇割据也有其积极的一面,例如藩镇用人不拘一格,能够招纳有才华的寒人进入幕府,辟署制度起了积极作用。在财政问题上,部分藩镇缴纳赋税,保障政府财政收入。藩镇对州县的监察也有其积极的一面。安史之乱后,藩镇作为唐朝国家机器的组成部分,为朝廷执行着监察职能、军事职能,成为保卫边疆的武力支柱,它的存在一定程度上有利于延续唐王朝的统治秩序。

同课章节目录