第8讲 从明朝建立到清军入关和清朝前中期的鼎盛与危机 讲义 --2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习

文档属性

| 名称 | 第8讲 从明朝建立到清军入关和清朝前中期的鼎盛与危机 讲义 --2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 200.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-28 07:52:38 | ||

图片预览

文档简介

第8讲 从明朝建立到清军入关和清朝前中期的鼎盛与危机

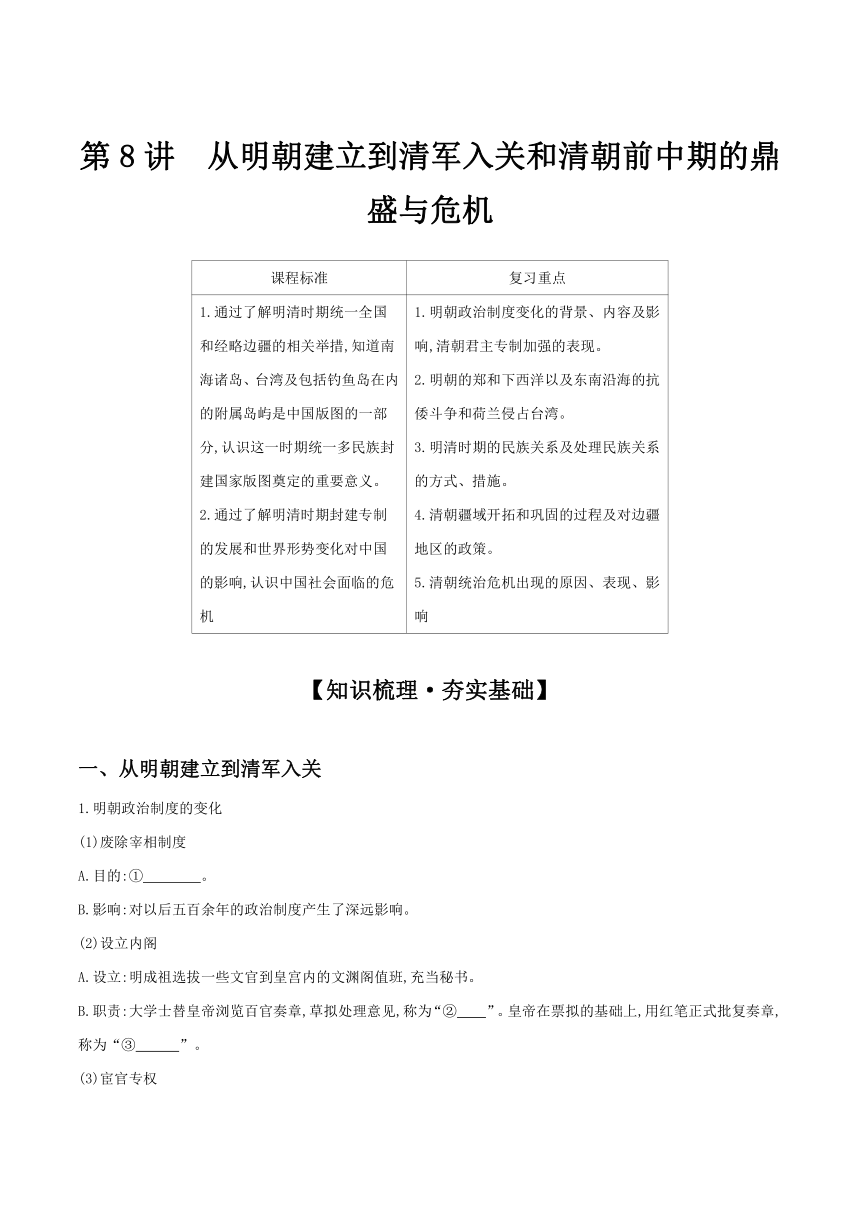

课程标准 复习重点

1.通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分,认识这一时期统一多民族封建国家版图奠定的重要意义。 2.通过了解明清时期封建专制的发展和世界形势变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机 1.明朝政治制度变化的背景、内容及影响,清朝君主专制加强的表现。 2.明朝的郑和下西洋以及东南沿海的抗倭斗争和荷兰侵占台湾。 3.明清时期的民族关系及处理民族关系的方式、措施。 4.清朝疆域开拓和巩固的过程及对边疆地区的政策。 5.清朝统治危机出现的原因、表现、影响

【知识梳理·夯实基础】

一、从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

(1)废除宰相制度

A.目的:① 。

B.影响:对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

(2)设立内阁

A.设立:明成祖选拔一些文官到皇宫内的文渊阁值班,充当秘书。

B.职责:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“② ”。皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“③ ”。

(3)宦官专权

A.机构:内廷宦官机构④ 。

B.权力:获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

2.海上交通与沿海形势

(1)海上交通:郑和下西洋

A.目的:“耀兵异域,示中国富强。”

B.概况:15世纪前期,明成祖派郑和远航海外,最远到达非洲东海岸和⑤ 。

C.影响:是世界历史上规模空前的远洋航行;给明朝带来较大的财政负担。

(2)抗倭斗争:戚继光率领戚家军,在浙江台州九战九捷;在福建、广东与抗倭将领俞大猷合作,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来,朝廷遂放松了对⑥ 的限制。

(3)欧洲殖民者的侵扰:16世纪中期,葡萄牙人获得了在濠镜澳(今澳门)的租住权。明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

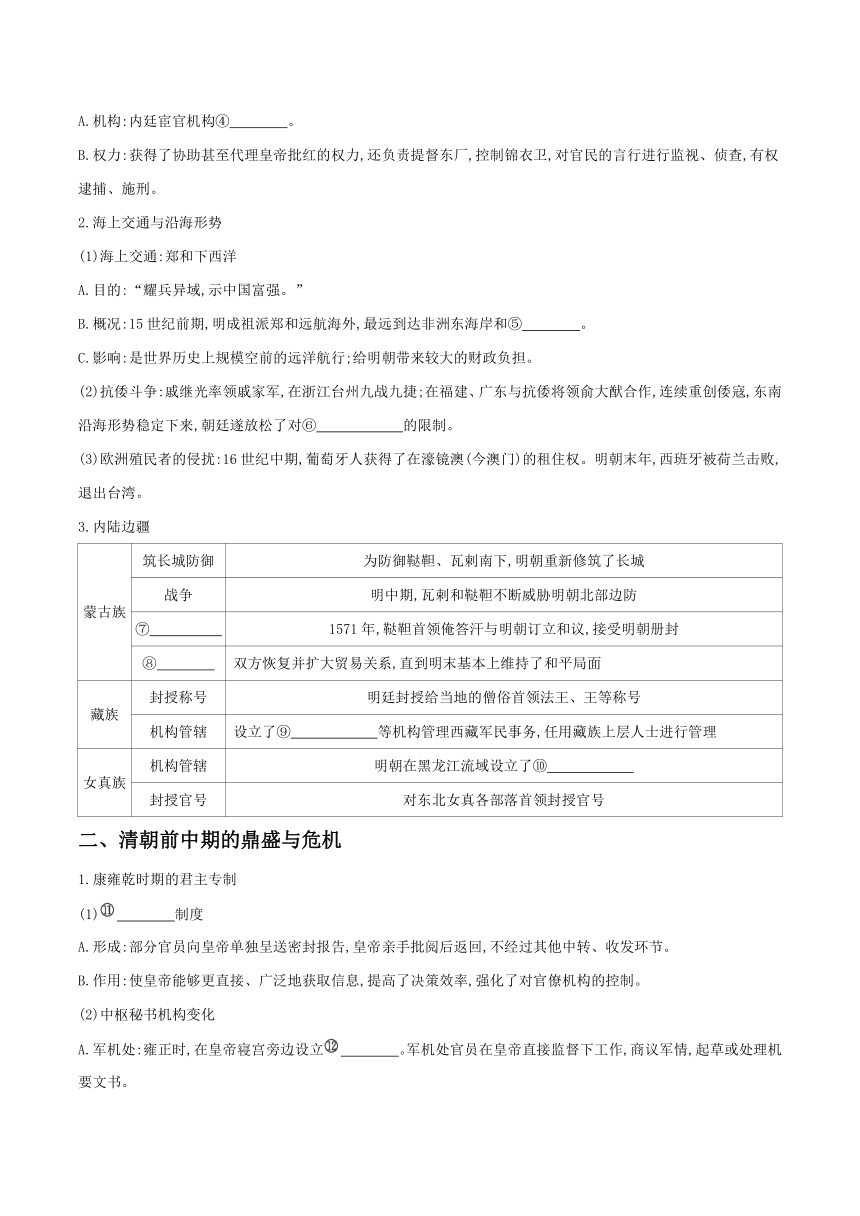

3.内陆边疆

蒙古族 筑长城防御 为防御鞑靼、瓦剌南下,明朝重新修筑了长城

战争 明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防

⑦ 1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封

⑧ 双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面

藏族 封授称号 明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号

机构管辖 设立了⑨ 等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理

女真族 机构管辖 明朝在黑龙江流域设立了⑩

封授官号 对东北女真各部落首领封授官号

二、清朝前中期的鼎盛与危机

1.康雍乾时期的君主专制

(1) 制度

A.形成:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节。

B.作用:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

(2)中枢秘书机构变化

A.军机处:雍正时,在皇帝寝宫旁边设立 。军机处官员在皇帝直接监督下工作,商议军情,起草或处理机要文书。

B.内阁:只负责处理一般文书。

(3)文字狱:清朝统治者对 的控制非常严密,频繁制造文字狱, 对文化造成严重的摧残。

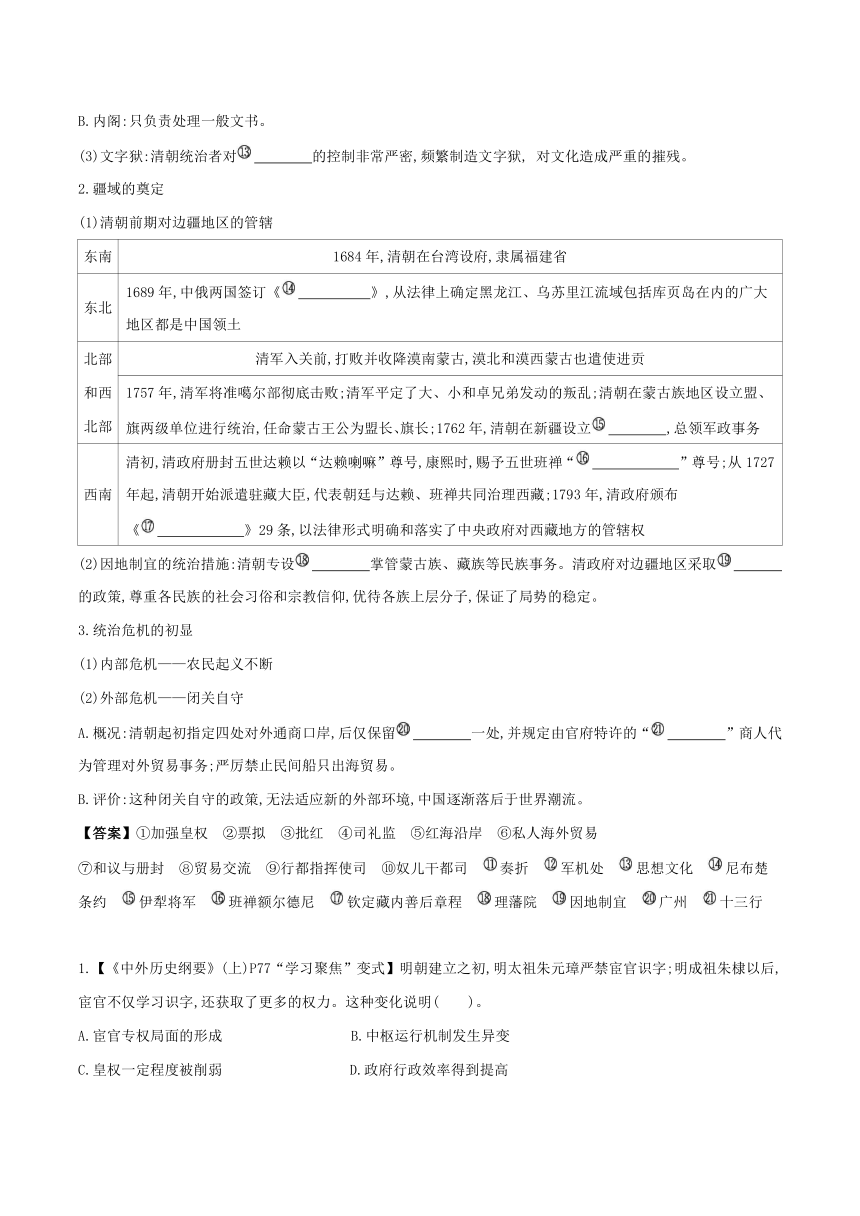

2.疆域的奠定

(1)清朝前期对边疆地区的管辖

东南 1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省

东北 1689年,中俄两国签订《 》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土

北部 和西 北部 清军入关前,打败并收降漠南蒙古,漠北和漠西蒙古也遣使进贡

1757年,清军将准噶尔部彻底击败;清军平定了大、小和卓兄弟发动的叛乱;清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长;1762年,清朝在新疆设立 ,总领军政事务

西南 清初,清政府册封五世达赖以“达赖喇嘛”尊号,康熙时,赐予五世班禅“ ”尊号;从1727年起,清朝开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏;1793年,清政府颁布《 》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权

(2)因地制宜的统治措施:清朝专设 掌管蒙古族、藏族等民族事务。清政府对边疆地区采取 的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

3.统治危机的初显

(1)内部危机——农民起义不断

(2)外部危机——闭关自守

A.概况:清朝起初指定四处对外通商口岸,后仅保留 一处,并规定由官府特许的“ ”商人代为管理对外贸易事务;严厉禁止民间船只出海贸易。

B.评价:这种闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流。

【答案】①加强皇权 ②票拟 ③批红 ④司礼监 ⑤红海沿岸 ⑥私人海外贸易

⑦和议与册封 ⑧贸易交流 ⑨行都指挥使司 ⑩奴儿干都司 奏折 军机处 思想文化 尼布楚条约 伊犁将军 班禅额尔德尼 钦定藏内善后章程 理藩院 因地制宜 广州 十三行

1.【《中外历史纲要》(上)P77“学习聚焦”变式】明朝建立之初,明太祖朱元璋严禁宦官识字;明成祖朱棣以后,宦官不仅学习识字,还获取了更多的权力。这种变化说明( )。

A.宦官专权局面的形成 B.中枢运行机制发生异变

C.皇权一定程度被削弱 D.政府行政效率得到提高

【答案】B

【解析】明初废除宰相后,明成祖时代设立内阁辅政,并开始重用宦官,明中期后,宦官逐渐拥有批红权,这说明中枢运行机制发生了异变,故选B项。

2.【《中外历史纲要》(上)P82“史料阅读”变式】清朝齐周华《名山藏副本》附录《唐孙镐讨诸葛际盛檄》中记载:“皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,下无翼赞之贤,此其所以逊于唐、虞也。”这段论述( )。

A.肯定了清朝君主勤政为民 B.呼吁进行政治体制改革

C.说明了君主专制空前强化 D.主张重视对贤臣的培养

【答案】C

【解析】“皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否”反映了君主专制空前强化,故选C项。

3.【《中外历史纲要》(上)P84“历史纵横”变式】自雍正时起,清政府在西南大规模推行“改土归流”政策,逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,随之进行清查户口、丈量土地、核实赋税等工作。这一政策( )。

A.推动君主专制达到了顶峰 B.使土司制度退出历史舞台

C.促进边疆与内地均衡发展 D.强化了中央对地方的控制

【答案】D

【解析】雍正时期大规模推行“改土归流”政策,强化了中央对西南地区的控制,加强了中央集权,故选D项。

4.【《中外历史纲要》(上)P86“史料阅读”变式】天理教攻打皇宫被镇压后,嘉庆帝下《罪己诏》通告全国,其中说:当今大弊,在“因循怠玩”四字,实中外之所同。朕虽再三告诫,舌敝唇焦,奈诸臣未能领会,悠忽为政,以致酿成汉、唐、宋、明未有之事。据此可知,当时( )。

A.闭关自守导致落后退步 B.农民起义带有宗教色彩

C.专制之下统治危机已现 D.官僚政治导致腐败丛生

【答案】C

【解析】康乾盛世后期,国家由盛转衰,材料中天理教攻打皇宫,嘉庆帝说诸臣“悠忽为政”“因循怠玩”等,说明当时专制之下已经出现统治危机,故选C项。

知识拓展

1.改土归流

改土归流是指改土司制为流官制,又称土司改流、改土设流、废土改流。改土归流始于明朝中后期,即废除原来西南地区实行的土司制度,改由朝廷中央政府委派流官进行管理。

2.金瓶掣签制度

金瓶掣签制度又称金瓶鉴别,是藏传佛教认定最高等的大活佛转世灵童的制度,于1792年正式设立。该制度用掣签于金瓶的方式确定活佛转世人选,其结果须经皇帝批准。这一制度有利于加强中央对西藏的管辖。

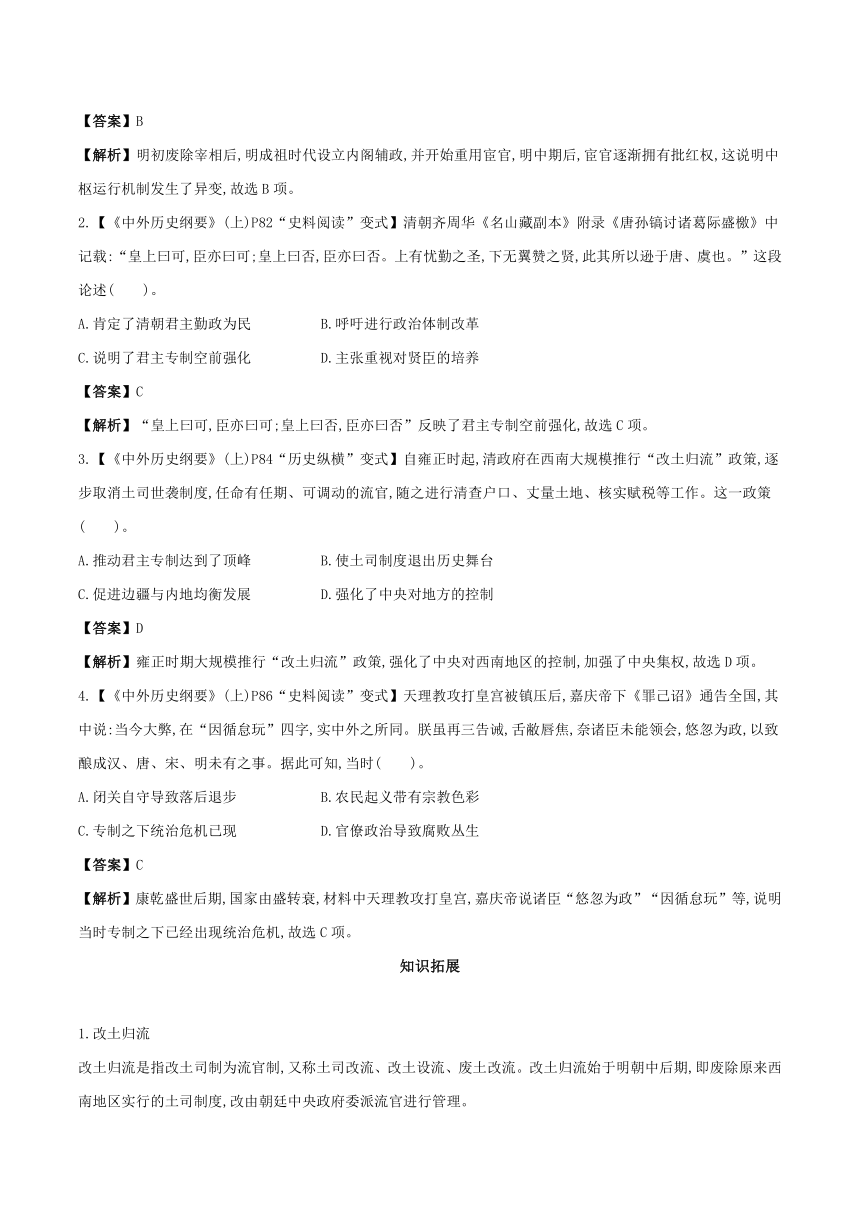

1.明清君主专制强化的措施

2.中国古代皇权的发展趋势

1.监察制度与谏议制度

(1)从对象上看:前者是君对臣、中央对地方的监督;后者是臣对君的监督。

(2)从所处的地位上看:前者的机构、制度越来越完善,地位越来越重要;后者的作用越来越小,直至被取消。

(3)出现这种区别的关键在于中国封建社会专制皇权不断强化,其他机构和制度都是为皇权服务的。

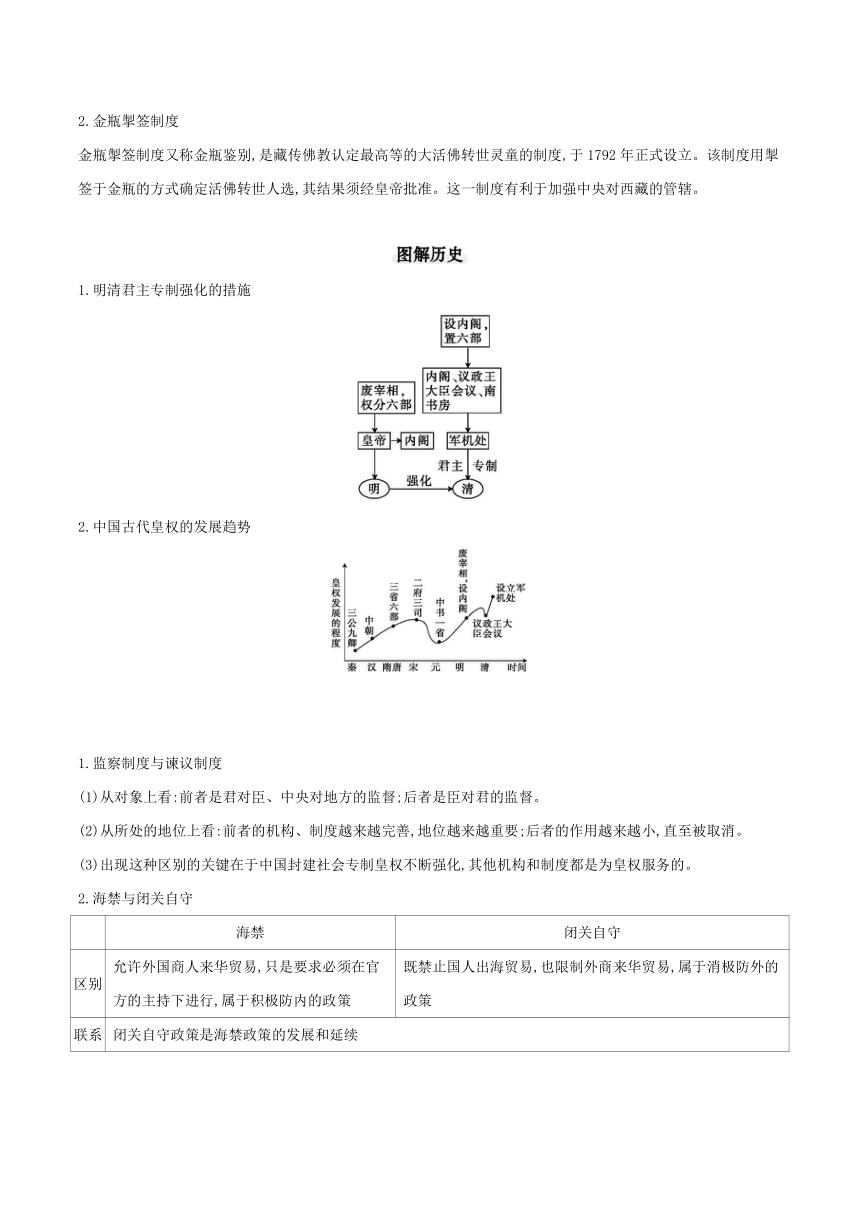

2.海禁与闭关自守

海禁 闭关自守

区别 允许外国商人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行,属于积极防内的政策 既禁止国人出海贸易,也限制外商来华贸易,属于消极防外的政策

联系 闭关自守政策是海禁政策的发展和延续

清朝除了直接建构其统治边疆族群的正统性理论外,还以文化政策促进边疆族群对清朝的国家认同。清朝的国家认同实质上是政治认同,清朝非常善于将文化作为政治手段,通过整合、利用相关的文化资源促进边疆族群对清朝的国家认同。

——摘编自张光耀《清代边疆族群的“国家认同”和“中国认同”研究述评》

清朝通过文化政策促进边疆族群的国家认同。

概述清朝的边疆治理措施。

措施:清朝政府对边疆地区采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子。在蒙古设置乌里雅苏台将军、科布多参赞大臣管理当地事务;在新疆设置伊犁将军;在西藏册封达赖和班禅,派遣驻藏大臣参与管理当地事务;在西南地区推行“改土归流”政策。

【主题探究·提升素养】

主题一 明清政治制度与对外关系

视角1 专制统治的强化

材料 18世纪,中国有识之士激切指斥“先朝君子”同同相扶,异异交击,①包括汉族精英在内的社会主流要求强化皇权的思潮兴起。同时期的②清王朝则面临着欧洲列强越来越逼近国门、满汉民族矛盾难以化解、社会骚动等诸多难题。在此背景之下,康雍乾三帝靠着“实行”和“武略”两大法宝,在漫长的政治体制变革路上如密折制、密谕、“廷寄”、军机处、秘密立储等,举凡国家权力机构、政治制度有所兴革,③无不从实际需要出发率先行动起来,然后不断在实践中验证、反思、改进、完善,最终决定取舍的标准只看是否行之有效。就这样,持续百年,历尽坎坷,终于在改造传统宰相制和前明内阁制的基础上,创建出最便于人主乾纲独断的新型政治体制组织机构和运行机制。

——摘编自郭成康《18世纪清朝国家政体变革再思考》

根据材料,分析推动18世纪清朝国家政体变革的社会因素。

解读材料 材料呈现了18世纪清朝国家政体变革的动因

提取信息 ①从清初舆论环境的角度提取; ②从清初国内外形势的角度提取; ③从清朝政治传统的角度提取

迁移知识 出于巩固统治、加强皇权的需要,清朝国家政体变革在继承的基础上创新;康熙时设南书房,雍正时设军机处,清朝君主专制渐至顶峰

社会因素:清初舆论环境有利于强化皇权;国内外严峻的形势;清朝集权和务实(或“实行”与“武略”)传统的影响;等等。

视角2 对外关系

材料 600年前,中国明代著名航海家郑和率领当时①世界上最强大的船队“七下西洋”,②远涉亚非30多个国家和地区,带去的是茶叶、瓷器、丝绸、工艺,③没有侵占别国一寸土地,带给世界的是和平与文明,充分反映了古代中国与有关国家和人民加强交流的诚意。

——摘编自中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的和平发展道路》白皮书

根据材料,概括郑和下西洋的特点。结合所学知识,分析郑和下西洋的历史意义。

解读材料 材料介绍了郑和下西洋的特点和历史意义

提取信息 ①从实力的角度来看; ②从范围来看; ③从对外交流的方式来看

迁移知识 郑和下西洋的主要目的是“耀兵异域,示中国富强”

特点:和平交流;率领了世界上最强大的船队(船队规模大);次数多;涉及国家和地区多(范围广)。

历史意义:是世界(人类)航海史上的壮举(创举);达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰;带给世界和平与文明,加强了古代中国与有关国家和人民的友好交流;扩大并加深了中华文化的影响力。

明清君主专制加强的突出特点(历史解释)

(1)以强化君主权力为核心,既有继承又有发展。明清时期加强君主专制,既继承了前朝的一些制度和做法,又在此基础上实行了新的举措。

(2)内容详尽而全面,特别是清代,致力于维护满洲贵族在政权中的核心地位。其制度和措施涉及政治、经济、军事、监察、司法、思想文化等各个方面。

(3)程度空前强化。主要体现在《大明律》的制定、特务统治的加强、八股取士的推行、军机处的设置和文字狱的严酷等方面。

(4)体现了时代特征。君主专制逐渐达到顶峰,并且走向反动,反映了我国封建专制制度渐趋衰落的时代特征。

主题二 明清经略边疆与统一多民族国家的巩固

视角1 古代北京城的发展

材料 古代北京发展概况 (部分)

时期 名称 概况

辽代 南京 938年,辽太宗升幽州为南京,定为陪都。《契丹国志》记载南京析津府“户口三十万。……陆海百货,聚于其中;僧居佛寺,冠于北方。……人多技艺,秀者学读书,次则习骑射”

金代 中都 1153年,海陵王完颜亮迁都燕京,定名中都大兴府,这是北京历史上第一次正式成为王朝首都。时人记载中都“宫阙壮丽” “工巧无遗力”。中都仿照北宋汴京,采用“回”字形相套的布局方式,宫城位置居中,城内建有礼制建筑,如郊天坛、雨师坛等

元代 大都 1271年,元朝建立,定都于大都。大都采取以宫城为中心的传统形式,规整方正、均齐对称,街道依《周礼》之制,按经、纬设置。大都人口近百万,大街两旁,“皆有种种商店屋舍”,为“商业繁盛之城”

明清 北京 1403年,明成祖下诏改北平为北京。1421年,明朝正式迁都北京,南京成为陪都。明成祖诏告天下:“继承大宝,统驭万方。”此后一直到清代,北京一直是正式都城

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并结合中国古代史其他史实进行论述。(要求: 论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

示例

论题:汉族与少数民族共同推动统一多民族国家的形成与发展。

论述:唐朝前期,国力强盛。中央对边疆地区的管理采取羁縻政策,尊重少数民族的风俗与传统。唐朝在西北的突厥故地先后设置安西都护府和北庭都护府,在东北靺鞨族地区设置黑水都督府等,还派遣文成公主入藏,与吐蕃进行和亲。唐朝开明的民族政策推动了汉族与各民族之间的交往与交融,使少数民族对中央政府的认同感大大加强。和谐友好的民族关系成为盛唐气象的突出表现,也推动了统一多民族国家的发展。

清朝建立后,统一多民族国家继续发展。清朝击败西北的准噶尔部,平定大、小和卓兄弟的叛乱,在西藏设置驻藏大臣、册封宗教领袖,抗击沙俄对东北地区的武装侵略,收复台湾,在西南地区广泛推行“改土归流”政策。清政府对边疆地区采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰;还组织内地移民来到边疆,在边疆地区开展儒学教育。清朝的边疆治理措施推动了边疆地区的发展,使边疆与内地逐渐一体化,统一多民族国家版图基本奠定。

视角2 边疆治理的多元

材料 由边疆民族创造的、到清代成熟的多元宗教和双重治理体制,①有效地解决了农耕民族和游牧民族的并存共生问题,并最终将②农耕民族视野之外的广袤边疆,从草原、戈壁滩到高原森林,统统列入中国的版图。

——摘编自许纪霖《家国天下:现代中国的个人、国家与世界认同》

根据材料并结合所学知识,列举清代双重治理体制的表现并分析其影响。

解读材料 材料介绍了清代双重治理体制的影响

提取信息 ①从缓和矛盾的视角看; ②从疆域拓展的视角看

迁移知识 清朝对内地和边疆少数民族地区实行不同的政策,既尊重了民族风俗,又维护了中央权威

表现:清朝沿袭明朝的行省制度对内地汉族地区进行管辖;对边疆少数民族地区如西藏、蒙古地区,实行因地制宜的政策;对西藏宗教领袖达赖、班禅进行册封,并设置驻藏大臣。

影响:缓和了农耕民族和游牧民族的矛盾;拓展了统治疆域;维护了清朝的统治;进一步巩固了统一的多民族国家。

1.清朝边疆治理的特点(历史解释)

(1)军事和政治手段并用:综合运用军事打击、封爵、给俸、联姻、朝觐制度等措施。

(2)因地制宜,因俗而治:根据边疆地区的不同情况设置不同的行政机构,加强中央对边疆民族地区的管辖。如在东北和新疆地区,主要实行军府制度;在蒙古族聚居的北疆地区,实行盟旗制度。

(3)充分利用藏传佛教:藏传佛教是蒙藏人民共同笃信的宗教,清朝统治者对达赖和班禅不断进行赐封,确立了金瓶掣签制度。

(4)边疆的建设与开发:为满足边疆地区各族人民与驻防官兵的经济生活需求,清政府实行了一系列促进边疆生产与经济开发的措施。

2.明清督抚制度(历史解释)

(1)设置:明初把行省的权力一分为三,这种分理其政的办法,削弱了行省权力,避免了地方割据局面的出现。明初置督抚,主要是从中央监察地方,以补“三司”不足的角度出发的,但督抚在行使监察权的时候,不可避免地要干涉地方政务,在事实上成为地方“三司”的上级,最终完成了其地方官化。清朝建立之后,全面继承了这一制度,并通过不断调整,使其日趋完善,总督、巡抚遂成为总掌地方军政要务的封疆大吏。

(2)作用:督抚在抑制武臣之专横、维护中央集权、整饬武备、巩固边防等方面曾起着无可替代的作用。随着督抚制度的确立,地方政治体制方面出现了新的制衡关系,督抚的“双层性”还使中央和地方之间出现了新的权力制衡机制。

课程标准 复习重点

1.通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措,知道南海诸岛、台湾及包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分,认识这一时期统一多民族封建国家版图奠定的重要意义。 2.通过了解明清时期封建专制的发展和世界形势变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机 1.明朝政治制度变化的背景、内容及影响,清朝君主专制加强的表现。 2.明朝的郑和下西洋以及东南沿海的抗倭斗争和荷兰侵占台湾。 3.明清时期的民族关系及处理民族关系的方式、措施。 4.清朝疆域开拓和巩固的过程及对边疆地区的政策。 5.清朝统治危机出现的原因、表现、影响

【知识梳理·夯实基础】

一、从明朝建立到清军入关

1.明朝政治制度的变化

(1)废除宰相制度

A.目的:① 。

B.影响:对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

(2)设立内阁

A.设立:明成祖选拔一些文官到皇宫内的文渊阁值班,充当秘书。

B.职责:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“② ”。皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“③ ”。

(3)宦官专权

A.机构:内廷宦官机构④ 。

B.权力:获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

2.海上交通与沿海形势

(1)海上交通:郑和下西洋

A.目的:“耀兵异域,示中国富强。”

B.概况:15世纪前期,明成祖派郑和远航海外,最远到达非洲东海岸和⑤ 。

C.影响:是世界历史上规模空前的远洋航行;给明朝带来较大的财政负担。

(2)抗倭斗争:戚继光率领戚家军,在浙江台州九战九捷;在福建、广东与抗倭将领俞大猷合作,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来,朝廷遂放松了对⑥ 的限制。

(3)欧洲殖民者的侵扰:16世纪中期,葡萄牙人获得了在濠镜澳(今澳门)的租住权。明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

3.内陆边疆

蒙古族 筑长城防御 为防御鞑靼、瓦剌南下,明朝重新修筑了长城

战争 明中期,瓦剌和鞑靼不断威胁明朝北部边防

⑦ 1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封

⑧ 双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面

藏族 封授称号 明廷封授给当地的僧俗首领法王、王等称号

机构管辖 设立了⑨ 等机构管理西藏军民事务,任用藏族上层人士进行管理

女真族 机构管辖 明朝在黑龙江流域设立了⑩

封授官号 对东北女真各部落首领封授官号

二、清朝前中期的鼎盛与危机

1.康雍乾时期的君主专制

(1) 制度

A.形成:部分官员向皇帝单独呈送密封报告,皇帝亲手批阅后返回,不经过其他中转、收发环节。

B.作用:使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制。

(2)中枢秘书机构变化

A.军机处:雍正时,在皇帝寝宫旁边设立 。军机处官员在皇帝直接监督下工作,商议军情,起草或处理机要文书。

B.内阁:只负责处理一般文书。

(3)文字狱:清朝统治者对 的控制非常严密,频繁制造文字狱, 对文化造成严重的摧残。

2.疆域的奠定

(1)清朝前期对边疆地区的管辖

东南 1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省

东北 1689年,中俄两国签订《 》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土

北部 和西 北部 清军入关前,打败并收降漠南蒙古,漠北和漠西蒙古也遣使进贡

1757年,清军将准噶尔部彻底击败;清军平定了大、小和卓兄弟发动的叛乱;清朝在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长;1762年,清朝在新疆设立 ,总领军政事务

西南 清初,清政府册封五世达赖以“达赖喇嘛”尊号,康熙时,赐予五世班禅“ ”尊号;从1727年起,清朝开始派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏;1793年,清政府颁布《 》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对西藏地方的管辖权

(2)因地制宜的统治措施:清朝专设 掌管蒙古族、藏族等民族事务。清政府对边疆地区采取 的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

3.统治危机的初显

(1)内部危机——农民起义不断

(2)外部危机——闭关自守

A.概况:清朝起初指定四处对外通商口岸,后仅保留 一处,并规定由官府特许的“ ”商人代为管理对外贸易事务;严厉禁止民间船只出海贸易。

B.评价:这种闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,中国逐渐落后于世界潮流。

【答案】①加强皇权 ②票拟 ③批红 ④司礼监 ⑤红海沿岸 ⑥私人海外贸易

⑦和议与册封 ⑧贸易交流 ⑨行都指挥使司 ⑩奴儿干都司 奏折 军机处 思想文化 尼布楚条约 伊犁将军 班禅额尔德尼 钦定藏内善后章程 理藩院 因地制宜 广州 十三行

1.【《中外历史纲要》(上)P77“学习聚焦”变式】明朝建立之初,明太祖朱元璋严禁宦官识字;明成祖朱棣以后,宦官不仅学习识字,还获取了更多的权力。这种变化说明( )。

A.宦官专权局面的形成 B.中枢运行机制发生异变

C.皇权一定程度被削弱 D.政府行政效率得到提高

【答案】B

【解析】明初废除宰相后,明成祖时代设立内阁辅政,并开始重用宦官,明中期后,宦官逐渐拥有批红权,这说明中枢运行机制发生了异变,故选B项。

2.【《中外历史纲要》(上)P82“史料阅读”变式】清朝齐周华《名山藏副本》附录《唐孙镐讨诸葛际盛檄》中记载:“皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否。上有忧勤之圣,下无翼赞之贤,此其所以逊于唐、虞也。”这段论述( )。

A.肯定了清朝君主勤政为民 B.呼吁进行政治体制改革

C.说明了君主专制空前强化 D.主张重视对贤臣的培养

【答案】C

【解析】“皇上曰可,臣亦曰可;皇上曰否,臣亦曰否”反映了君主专制空前强化,故选C项。

3.【《中外历史纲要》(上)P84“历史纵横”变式】自雍正时起,清政府在西南大规模推行“改土归流”政策,逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,随之进行清查户口、丈量土地、核实赋税等工作。这一政策( )。

A.推动君主专制达到了顶峰 B.使土司制度退出历史舞台

C.促进边疆与内地均衡发展 D.强化了中央对地方的控制

【答案】D

【解析】雍正时期大规模推行“改土归流”政策,强化了中央对西南地区的控制,加强了中央集权,故选D项。

4.【《中外历史纲要》(上)P86“史料阅读”变式】天理教攻打皇宫被镇压后,嘉庆帝下《罪己诏》通告全国,其中说:当今大弊,在“因循怠玩”四字,实中外之所同。朕虽再三告诫,舌敝唇焦,奈诸臣未能领会,悠忽为政,以致酿成汉、唐、宋、明未有之事。据此可知,当时( )。

A.闭关自守导致落后退步 B.农民起义带有宗教色彩

C.专制之下统治危机已现 D.官僚政治导致腐败丛生

【答案】C

【解析】康乾盛世后期,国家由盛转衰,材料中天理教攻打皇宫,嘉庆帝说诸臣“悠忽为政”“因循怠玩”等,说明当时专制之下已经出现统治危机,故选C项。

知识拓展

1.改土归流

改土归流是指改土司制为流官制,又称土司改流、改土设流、废土改流。改土归流始于明朝中后期,即废除原来西南地区实行的土司制度,改由朝廷中央政府委派流官进行管理。

2.金瓶掣签制度

金瓶掣签制度又称金瓶鉴别,是藏传佛教认定最高等的大活佛转世灵童的制度,于1792年正式设立。该制度用掣签于金瓶的方式确定活佛转世人选,其结果须经皇帝批准。这一制度有利于加强中央对西藏的管辖。

1.明清君主专制强化的措施

2.中国古代皇权的发展趋势

1.监察制度与谏议制度

(1)从对象上看:前者是君对臣、中央对地方的监督;后者是臣对君的监督。

(2)从所处的地位上看:前者的机构、制度越来越完善,地位越来越重要;后者的作用越来越小,直至被取消。

(3)出现这种区别的关键在于中国封建社会专制皇权不断强化,其他机构和制度都是为皇权服务的。

2.海禁与闭关自守

海禁 闭关自守

区别 允许外国商人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行,属于积极防内的政策 既禁止国人出海贸易,也限制外商来华贸易,属于消极防外的政策

联系 闭关自守政策是海禁政策的发展和延续

清朝除了直接建构其统治边疆族群的正统性理论外,还以文化政策促进边疆族群对清朝的国家认同。清朝的国家认同实质上是政治认同,清朝非常善于将文化作为政治手段,通过整合、利用相关的文化资源促进边疆族群对清朝的国家认同。

——摘编自张光耀《清代边疆族群的“国家认同”和“中国认同”研究述评》

清朝通过文化政策促进边疆族群的国家认同。

概述清朝的边疆治理措施。

措施:清朝政府对边疆地区采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子。在蒙古设置乌里雅苏台将军、科布多参赞大臣管理当地事务;在新疆设置伊犁将军;在西藏册封达赖和班禅,派遣驻藏大臣参与管理当地事务;在西南地区推行“改土归流”政策。

【主题探究·提升素养】

主题一 明清政治制度与对外关系

视角1 专制统治的强化

材料 18世纪,中国有识之士激切指斥“先朝君子”同同相扶,异异交击,①包括汉族精英在内的社会主流要求强化皇权的思潮兴起。同时期的②清王朝则面临着欧洲列强越来越逼近国门、满汉民族矛盾难以化解、社会骚动等诸多难题。在此背景之下,康雍乾三帝靠着“实行”和“武略”两大法宝,在漫长的政治体制变革路上如密折制、密谕、“廷寄”、军机处、秘密立储等,举凡国家权力机构、政治制度有所兴革,③无不从实际需要出发率先行动起来,然后不断在实践中验证、反思、改进、完善,最终决定取舍的标准只看是否行之有效。就这样,持续百年,历尽坎坷,终于在改造传统宰相制和前明内阁制的基础上,创建出最便于人主乾纲独断的新型政治体制组织机构和运行机制。

——摘编自郭成康《18世纪清朝国家政体变革再思考》

根据材料,分析推动18世纪清朝国家政体变革的社会因素。

解读材料 材料呈现了18世纪清朝国家政体变革的动因

提取信息 ①从清初舆论环境的角度提取; ②从清初国内外形势的角度提取; ③从清朝政治传统的角度提取

迁移知识 出于巩固统治、加强皇权的需要,清朝国家政体变革在继承的基础上创新;康熙时设南书房,雍正时设军机处,清朝君主专制渐至顶峰

社会因素:清初舆论环境有利于强化皇权;国内外严峻的形势;清朝集权和务实(或“实行”与“武略”)传统的影响;等等。

视角2 对外关系

材料 600年前,中国明代著名航海家郑和率领当时①世界上最强大的船队“七下西洋”,②远涉亚非30多个国家和地区,带去的是茶叶、瓷器、丝绸、工艺,③没有侵占别国一寸土地,带给世界的是和平与文明,充分反映了古代中国与有关国家和人民加强交流的诚意。

——摘编自中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的和平发展道路》白皮书

根据材料,概括郑和下西洋的特点。结合所学知识,分析郑和下西洋的历史意义。

解读材料 材料介绍了郑和下西洋的特点和历史意义

提取信息 ①从实力的角度来看; ②从范围来看; ③从对外交流的方式来看

迁移知识 郑和下西洋的主要目的是“耀兵异域,示中国富强”

特点:和平交流;率领了世界上最强大的船队(船队规模大);次数多;涉及国家和地区多(范围广)。

历史意义:是世界(人类)航海史上的壮举(创举);达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰;带给世界和平与文明,加强了古代中国与有关国家和人民的友好交流;扩大并加深了中华文化的影响力。

明清君主专制加强的突出特点(历史解释)

(1)以强化君主权力为核心,既有继承又有发展。明清时期加强君主专制,既继承了前朝的一些制度和做法,又在此基础上实行了新的举措。

(2)内容详尽而全面,特别是清代,致力于维护满洲贵族在政权中的核心地位。其制度和措施涉及政治、经济、军事、监察、司法、思想文化等各个方面。

(3)程度空前强化。主要体现在《大明律》的制定、特务统治的加强、八股取士的推行、军机处的设置和文字狱的严酷等方面。

(4)体现了时代特征。君主专制逐渐达到顶峰,并且走向反动,反映了我国封建专制制度渐趋衰落的时代特征。

主题二 明清经略边疆与统一多民族国家的巩固

视角1 古代北京城的发展

材料 古代北京发展概况 (部分)

时期 名称 概况

辽代 南京 938年,辽太宗升幽州为南京,定为陪都。《契丹国志》记载南京析津府“户口三十万。……陆海百货,聚于其中;僧居佛寺,冠于北方。……人多技艺,秀者学读书,次则习骑射”

金代 中都 1153年,海陵王完颜亮迁都燕京,定名中都大兴府,这是北京历史上第一次正式成为王朝首都。时人记载中都“宫阙壮丽” “工巧无遗力”。中都仿照北宋汴京,采用“回”字形相套的布局方式,宫城位置居中,城内建有礼制建筑,如郊天坛、雨师坛等

元代 大都 1271年,元朝建立,定都于大都。大都采取以宫城为中心的传统形式,规整方正、均齐对称,街道依《周礼》之制,按经、纬设置。大都人口近百万,大街两旁,“皆有种种商店屋舍”,为“商业繁盛之城”

明清 北京 1403年,明成祖下诏改北平为北京。1421年,明朝正式迁都北京,南京成为陪都。明成祖诏告天下:“继承大宝,统驭万方。”此后一直到清代,北京一直是正式都城

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并结合中国古代史其他史实进行论述。(要求: 论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

示例

论题:汉族与少数民族共同推动统一多民族国家的形成与发展。

论述:唐朝前期,国力强盛。中央对边疆地区的管理采取羁縻政策,尊重少数民族的风俗与传统。唐朝在西北的突厥故地先后设置安西都护府和北庭都护府,在东北靺鞨族地区设置黑水都督府等,还派遣文成公主入藏,与吐蕃进行和亲。唐朝开明的民族政策推动了汉族与各民族之间的交往与交融,使少数民族对中央政府的认同感大大加强。和谐友好的民族关系成为盛唐气象的突出表现,也推动了统一多民族国家的发展。

清朝建立后,统一多民族国家继续发展。清朝击败西北的准噶尔部,平定大、小和卓兄弟的叛乱,在西藏设置驻藏大臣、册封宗教领袖,抗击沙俄对东北地区的武装侵略,收复台湾,在西南地区广泛推行“改土归流”政策。清政府对边疆地区采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰;还组织内地移民来到边疆,在边疆地区开展儒学教育。清朝的边疆治理措施推动了边疆地区的发展,使边疆与内地逐渐一体化,统一多民族国家版图基本奠定。

视角2 边疆治理的多元

材料 由边疆民族创造的、到清代成熟的多元宗教和双重治理体制,①有效地解决了农耕民族和游牧民族的并存共生问题,并最终将②农耕民族视野之外的广袤边疆,从草原、戈壁滩到高原森林,统统列入中国的版图。

——摘编自许纪霖《家国天下:现代中国的个人、国家与世界认同》

根据材料并结合所学知识,列举清代双重治理体制的表现并分析其影响。

解读材料 材料介绍了清代双重治理体制的影响

提取信息 ①从缓和矛盾的视角看; ②从疆域拓展的视角看

迁移知识 清朝对内地和边疆少数民族地区实行不同的政策,既尊重了民族风俗,又维护了中央权威

表现:清朝沿袭明朝的行省制度对内地汉族地区进行管辖;对边疆少数民族地区如西藏、蒙古地区,实行因地制宜的政策;对西藏宗教领袖达赖、班禅进行册封,并设置驻藏大臣。

影响:缓和了农耕民族和游牧民族的矛盾;拓展了统治疆域;维护了清朝的统治;进一步巩固了统一的多民族国家。

1.清朝边疆治理的特点(历史解释)

(1)军事和政治手段并用:综合运用军事打击、封爵、给俸、联姻、朝觐制度等措施。

(2)因地制宜,因俗而治:根据边疆地区的不同情况设置不同的行政机构,加强中央对边疆民族地区的管辖。如在东北和新疆地区,主要实行军府制度;在蒙古族聚居的北疆地区,实行盟旗制度。

(3)充分利用藏传佛教:藏传佛教是蒙藏人民共同笃信的宗教,清朝统治者对达赖和班禅不断进行赐封,确立了金瓶掣签制度。

(4)边疆的建设与开发:为满足边疆地区各族人民与驻防官兵的经济生活需求,清政府实行了一系列促进边疆生产与经济开发的措施。

2.明清督抚制度(历史解释)

(1)设置:明初把行省的权力一分为三,这种分理其政的办法,削弱了行省权力,避免了地方割据局面的出现。明初置督抚,主要是从中央监察地方,以补“三司”不足的角度出发的,但督抚在行使监察权的时候,不可避免地要干涉地方政务,在事实上成为地方“三司”的上级,最终完成了其地方官化。清朝建立之后,全面继承了这一制度,并通过不断调整,使其日趋完善,总督、巡抚遂成为总掌地方军政要务的封疆大吏。

(2)作用:督抚在抑制武臣之专横、维护中央集权、整饬武备、巩固边防等方面曾起着无可替代的作用。随着督抚制度的确立,地方政治体制方面出现了新的制衡关系,督抚的“双层性”还使中央和地方之间出现了新的权力制衡机制。

同课章节目录