第9讲 明至清中叶的经济与文化 讲义 --2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习

文档属性

| 名称 | 第9讲 明至清中叶的经济与文化 讲义 --2025届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 151.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-28 07:53:31 | ||

图片预览

文档简介

第9讲 明至清中叶的经济与文化

课程标准 复习重点

了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化 1.明清时期农业、手工业、商业与城市发展的表现及原因。 2.明末清初思想活跃的原因、代表人物、内容。 3.明清小说与戏曲、科技取得重要成就的原因、表现

【知识梳理·夯实基础】

一、社会经济的发展

1.农业

(1)背景:明朝后期,随着① ,一些新的农作物品种输入中国。

(2)表现:高产粮食作物② 的推广种植,大幅度提高了粮食总产量;江南等地区农业的多种经营日益兴盛,经济作物品种繁多,种植广泛。

2.手工业

(1)手工业各行业都有不同程度的进步。

(2)③ 的产生

A.产生:明朝后期,在南方一些地区的丝织、榨油、制瓷等行业中出现了新的经营方式,这类情况在清朝继续有所发展。

B.表现:开设工场,使用自由④ 进行较大规模的生产。

3.商品经济繁荣

(1)⑤ 成为主要货币:自明朝后期起,美洲等地的白银通过海外贸易大量流入,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于商业资本的集聚。

(2)⑥ 出现:一些地方的人以经商闻名,形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商。

(3)市镇繁荣:在工商业发达地区和交通要冲,兴起一大批以经济功能为主的工商业市镇,成为地区贸易网络的核心。

二、社会局限

1.经济:男耕女织、自给自足的传统⑦ 还占据压倒优势。

2.政治:日益僵化的专制统治,也压制和阻碍着社会的进步和转型。

三、思想领域的变化

1.陆王心学

(1)背景:程朱理学获得官方尊崇后,逐渐失去活力。

(2)产生:明朝中期,王守仁在南宋陆九渊思想的基础上,提出一套以“⑧ ”为核心的理论,形成陆王心学。

(3)内容:“良知”就是“天理”,往往被私欲遮蔽,需要重新发现、扩充和践行,以达到圣贤境界。

(4)评价

A.强调主观能动性,激励人们奋发立志;以自己的内心为准则,又隐含一定的平等和叛逆色彩。

B.陆王心学带有⑨ 倾向。

2.李贽反传统思想

(1)内容:明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准。

(2)影响:在社会上引起了很大震动。

3.明末清初思想活跃局面

(1)黄宗羲:严厉抨击君主专制制度,反对重农抑商观念,提出“⑩ ”。

(2)顾炎武、王夫之:对高度集权的政治制度进行了批判。

四、小说与戏曲

1.背景:城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及。

2.成就

小说 A.施耐庵和罗贯中各自创作的《水浒传》和《三国志通俗演义》,是我国最早的两部长篇白话小说,开创了 的写作体裁。 B.吴承恩的《西游记》和吴敬梓的《儒林外史》,分别是神话小说和讽刺小说的杰作。 C.曹雪芹的长篇小说《红楼梦》是我国古典 文学的高峰

戏曲 创作特点:趋向长篇化,情节更加曲折复杂,称为传奇。 代表作家:明朝汤显祖和清朝孔尚任等。 发展:清朝道光年间,形成了 ,并且逐渐成为全国最流行的剧种

五、科技

1.重要科技著作

(1)李时珍的《 》、徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》,在各自领域对传统科学技术进行了总结。

(2)徐弘祖的《 》是一部地理和地质学名著。

2.西学东渐

(1)背景:从明朝后期起,一些欧洲天主教传教士前来中国传教。

(2)代表人物:意大利人 等。

(3)目的:借助传播科学知识来传教。

(4)贡献:在一定范围内传播了西方科技知识;清朝前期,传教士运用欧洲测绘技术,帮助清廷绘制了较为精确的全国地图。

【答案】①新航路的开辟 ②玉米、甘薯 ③资本主义萌芽 ④雇佣劳动 ⑤白银

⑥商帮 ⑦小农经济 ⑧致良知 ⑨主观唯心主义 ⑩工商皆本 章回体 现实主义 京剧 本草纲目 徐霞客游记 利玛窦

1.【《中外历史纲要》(上)P88“学习聚焦”变式】自明朝后期起,农业、手工业、 商业各经济领域出现了一些新现象。下列属于明朝经济领域新现象的是( )。

A.开始大规模发行流通纸币 B.白银取代铜钱成为主要货币

C.出现了地域性的商人群体 D.草市演变为地方性商业中心

【答案】C

【解析】明朝出现地域性的商帮,如徽商和晋商,故选C项;宋代开始出现纸币,南宋和元朝都大规模发行纸币,A项错误;明朝中后期,白银成为主要货币,但是没有取代铜钱的主要货币地位,B项错误;明代中后期,工商业市镇兴起,草市并未演变为地方性商业中心,D项错误。

2.【《中外历史纲要》(上)P89“历史纵横”变式】17世纪,蒋以化在《西台漫纪》中记载:“我吴市民,罔藉田业,大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户百数人嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飧(yōngsūn)计。”由此可知,当时( )。

A.土地兼并愈演愈烈 B.新的经营方式已经出现

C.资产阶级开始兴起 D.雇佣成为主要经营模式

【答案】B

【解析】材料中大户张机,小户趁织,说明当时已经出现资本主义萌芽,即新的经营方式,故选B项。

3.【《中外历史纲要》(上)P91“思考点”变式】从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公,市井爱情小说颇为流行。这反映了当时( )。

A.商品经济发展推动文学世俗化趋势增强

B.儒学的新发展推动思想解放运动

C.活字印刷术带来识字率的提高

D.市民阶层兴起带动小说创作产生

【答案】A

【解析】商品经济发展,市民阶层壮大,小说等文学创作迎合市民的需求,推动文学世俗化趋势增强,故选A项。

4.【《中外历史纲要》(上)P93“问题探究”变式】李贽在《焚书》中说:“夫童心者,绝假纯真、最初一念之本心也。……夫‘六经’《语》《孟》……孰知其大半非圣人之言乎……乃道学之口实、假人之渊薮(sǒu)也,断断乎其不可以语于童心之言明矣!”这一论述( )。

A.反映了心学致良知思想 B.具有鲜明的反儒学立场

C.体现了明显的叛逆色彩 D.结合了童心与儒家经典

【答案】C

【解析】据材料可知,李贽的论述表达了个体的真实感受和对权威与教条的蔑视,具有叛逆色彩,故选C项。

知识拓展

1.资本主义萌芽

在一些手工工场中,拥有资金、原料和机器的工场主雇佣具有自由身份的雇工,为市场的需要进行生产,这种现象被史学界称为“资本主义萌芽”。中国资本主义萌芽最早出现于明朝中后期,但发展十分缓慢。

2.商帮

明朝中期后,由于商业竞争的加剧,一些商人为壮大队伍、扩大资本、增强竞争实力,便以地域为中心,以血缘乡谊为纽带,自发组成了既“亲密”又松散的商人群体。

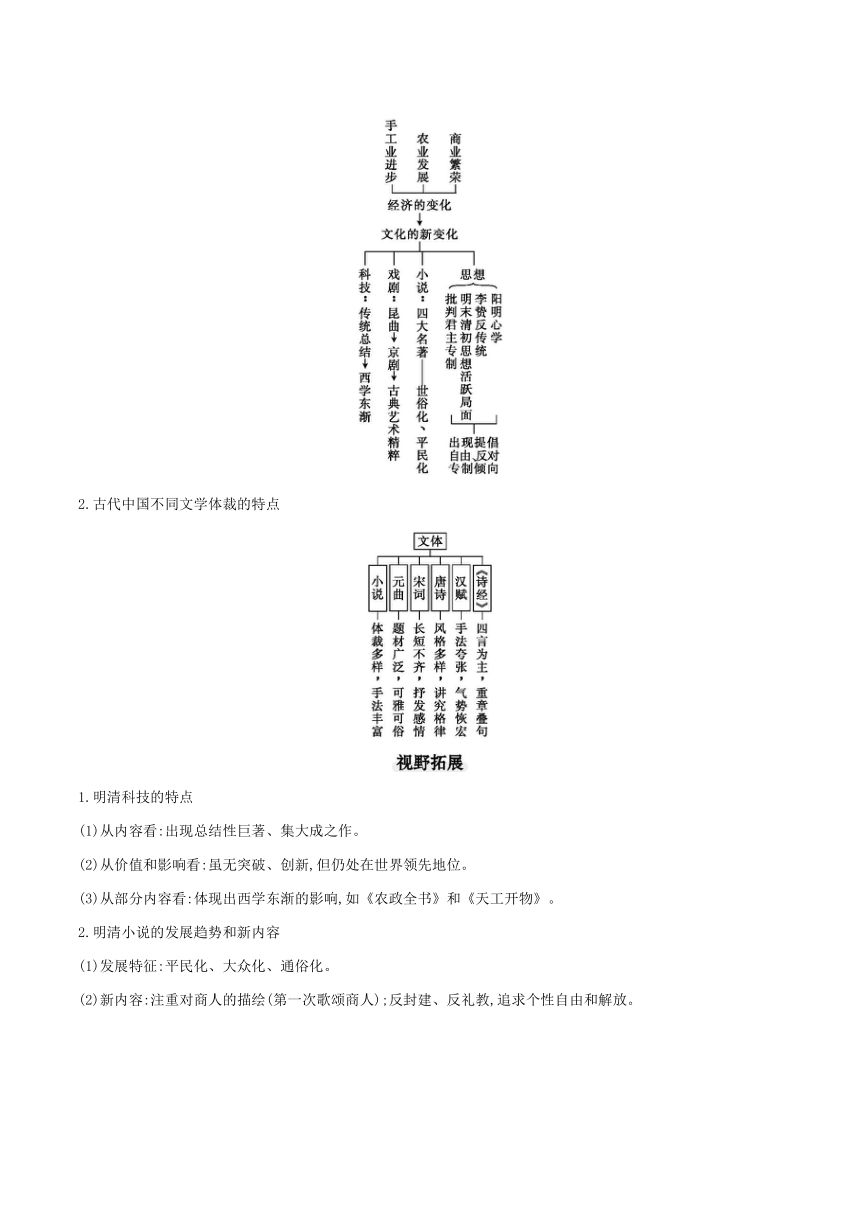

1.明清时期经济文化的新变化

2.古代中国不同文学体裁的特点

1.明清科技的特点

(1)从内容看:出现总结性巨著、集大成之作。

(2)从价值和影响看:虽无突破、创新,但仍处在世界领先地位。

(3)从部分内容看:体现出西学东渐的影响,如《农政全书》和《天工开物》。

2.明清小说的发展趋势和新内容

(1)发展特征:平民化、大众化、通俗化。

(2)新内容:注重对商人的描绘(第一次歌颂商人);反封建、反礼教,追求个性自由和解放。

乾隆时期,利用西南地区已完成改土归流、美洲白银大量内流的有利条件,采取积极有为的货币政策,大力开发滇铜黔铅,广兴鼓铸,为市场提供了稀有的优质铜钱供给,重塑了地方流动性,促进了制钱流通的信用化,使银钱二元货币体系臻于完成。

——摘编自罗冬阳《清代盛世的银钱二元制与治理逻辑》

乾隆时期,铜钱在大额交易和跨地区交易中的使用范围扩大,银钱二元货币体系完成。

银钱二元货币体系形成的因素有哪些

因素:商品经济的发展和民生的需求,对小额面值货币的需求扩大;新航路开辟以后,美洲白银大量流入中国,推动白银货币化;改土归流完成,大力开发西南铜铅矿。

【主题探究·提升素养】

主题一 明清经济与社会生活的新气象

视角1 农业生产新气象

材料 清代《金薯传习录》记载,①番薯具有种植不拘时,不穗而实,雨不能损,深培而结,旱不能侵,风狂而藤惟贴地,蝗过而叶可复萌,发生即熟,摘取随人等特性。万历二十一年(1593年),②福建长乐商人陈振龙从菲律宾的吕宋岛带回薯蔓,在家乡试种。次年,③为生民之计,福建巡按金学曾加以推广,使番薯成为“齐民口食之资”。番薯引进一二十年后就已在闽、粤部分地区普遍栽培。徐光启最早把番薯④从岭南引种到长江流域,并著有《甘薯疏》。在18世纪前期,黄河流域大量推广从福建和长江流域引种的甘薯。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

根据材料,概括明清时期影响甘薯在中国种植、传播的因素。

解读材料 材料介绍了甘薯在中国传播的概况

提取信息 ①从甘薯本身特点来考虑; ②从甘薯传入中国的人为因素来考虑; ③从人口数量的角度考虑; ④从不同地区种植情况的角度考虑

迁移知识 明清时期人口迅速增加,人地矛盾尖锐;甘薯等高产农作物品种适应了山地、丘陵等贫瘠土质的种植需求,有利于缓解人地矛盾

因素:物种优势;人为推动;交通条件;自然环境,东南沿海多山地、丘陵;人口变化,明清时期人口增长,粮食需求大。

视角2 手工业的发展

材料 黄道婆的手工棉纺织技艺从松江地区逐渐开始辐射到整个江南,随后向中原、湖广等地扩展,掀起了一场明清时期的“棉花革命”。①在明清政府的推动下,棉花作为经济作物被大量种植,加之河南、山东等地的棉花伴随着地区商品市场的发展被作为大宗商品贩运至江南,为江南地区棉纺织业提供了充足的原料。②棉纺织业的发展,对纺织劳动力的需求进一步扩大,出现了染匠、砑匠“往来成群”的现象,在织造、染色和平整等流程上的分工也越来越细。③棉纺织产品不再停留在自给自足的小农范畴,而是大量投入市场销售,迎合了明清时期日益增长的人口需求,棉布成为“寸布皆有”的主要布料,并远销海外。

——摘编自毕东海《棉花的革命》

根据材料并结合所学知识,归纳明清时期棉花革命的特点。

解读材料 材料介绍了明清时期棉花的种植与加工情况

提取信息 ①从种植范围的角度思考; ②从棉花生产的技术水平和专业化水平的角度思考; ③从棉花的市场化程度和人们使用的广泛程度的角度思考

迁移知识 明清时期棉花种植面积扩大,江浙地区“衣被天下”

特点:棉花产量扩大;棉纺织技术革新;产生新的生产经营方式;生产专业化;棉花商品化程度提高;棉布产量增加,成为人们的主要衣料。

视角3 社会风尚的变化

材料 ①明中叶以来,江南经济进入高度成长时期,这一地区的经济中心——苏州,成为全国最繁华的城市。苏州的繁华带来了奢侈消费的风尚,使苏州成为当时的时尚之都,邻近的地区纷起仿效,②奢侈消费的风尚逐渐弥漫于苏、松、杭、嘉、湖诸府所属各县、各市镇,并通过频繁往返于各地的商人这一媒介,很快向各地散播。在奢侈性消费中表现最为突出的是王公贵族和上层士绅,他们集特权和财富于一身,成为晚明奢侈商业的最大受益者,并在权力的庇护下,抢占商机。与此同时,③商人通过结交与攀附士大夫,逐渐跻身士绅之列。④这一潮流催生出晚明乃至整个帝制晚期的一个新的社会阶层,那就是绅商,这个阶层将权力与财富相结合,成为明清中国社会的一个突出现象。士大夫热衷奢侈商业活动,对中国社会的发展可谓利弊兼有,而绅商形成的另一途径,即由商入仕,则可帮助我们解读何以中国商人难以形成自己独立的阶级意识。

——摘编自樊树志《晚明大变局》等

根据材料并结合所学知识,概括晚明以来奢侈消费风尚形成的历史背景。

解读 材料 材料介绍了明清时期江南地区社会风尚变化的概况

提取 信息 ①②从晚明商业发展的角度提取; ③④从阶层结构变动的角度提取

迁移 知识 明朝中期起,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向

历史背景:商品经济发展,资本主义萌芽出现;长途贩运贸易发展,区域性商帮出现;工商业市镇大量兴起;市民阶层壮大;商人地位提高,“工商皆本”等进步思想出现。

1.明清经济发展的新现象及其出现的原因(历史解释)

(1)新现象

①地区性商业中心形成,城市地位更加突出,地域分工明显,农产品商品化程度提高。

②江南地区产生资本主义萌芽。

③大宗白银交易盛行;中国在对外贸易中处于出超地位。

④长途贩运贸易发达,地域性的商人群体出现。

⑤国家对百姓的人身束缚逐渐减弱。人口迅猛增长,由人口密集地区逐渐向边地迁徙,向海外移民的规模逐渐扩大。

(2)原因

①商品经济的高度发展。

②西欧用大量从美洲掠夺来的白银换取中国的商品。

③在自然经济占主体地位的封建经济下,对外贸易长期出超。

④一条鞭法和“摊丁入亩”的实行,调节了政府与劳动者的关系。

⑤封建政治中心的北迁,促进了北方地区经济的复苏。

2.明清商品经济发展的影响(历史解释)

(1)积极性

①经济:由于商品经济的发展,农业、手工业等空前繁荣,生产力不断提高,经济形态已经朝着开放型转变,在苏州等地出现了新的经营方式。

②社会:伴随着商品经济的发展,商人的经济和社会地位提高,导致传统观念变化,很多人弃农从商。

③思想:传统儒家思想在新的经济形势下受到冲击,开始转型;人们的传统价值理念也悄然变化;文艺作品呈现世俗化倾向。

(2)局限性:未实现社会转型,严格限制商人活动,实行闭关自守政策,影响了中国社会向近代的转型。

主题二 明清思想领域的承古萌新

视角1 明清之际的进步思想

材料 中国古代创立了以记载人物为中心的纪传体史书体例,历朝历代的正史也以纪传体为主,因此,在中国古代如何评价历史人物为众多史学家所关注。两宋时期在理学思潮的影响下,历史人物的评价标准以纲常伦理为主。明代随着心学的发展,历史人物的评价标准出现了新的变化,对以“三纲五常”等伦理道德为内涵的宋明理学发出了挑战。这一时期,一些学者也在实践着这一思潮的变化,明代思想家李贽就是其中的代表人物之一。李贽在其著作《藏书》中对800多个历史人物进行了重新评价,①反对以义理纲常为唯一的评判标准。李贽认为历史人物评价具有相对性,②主张在历史发展脉络中评价帝王,以史实为依据评价臣子,③提出了“无求备于一人”的大臣观,急世之所急、注重功效的名臣观,德行合一的儒臣观,智、信、仁、勇、严的武臣观,修己安民的外臣观,等等。

——摘编自曹姗姗、李艳红《李贽历史人物评价标准的新路径》

根据材料并结合所学知识,概括李贽历史人物评价标准的新变化。

解读材料 材料介绍了李贽对历史人物的评价标准

提取信息 ①从批判理学之标准的角度分析; ②从相对性的角度分析; ③从多元评价的角度分析

迁移知识 评价历史人物要坚持时代性原则,从特定的历史背景出发

新变化:承认历史人物评价有相对性,认为理学的纲常伦理不是唯一的标准;站在不同角度重新评价历史人物,提倡多元评价;在一定的历史语境内评价历史人物。

视角2 明清科技

材料一 中医典籍是中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识的总结,是中华文明智慧的结晶和弘扬中华优秀传统文化的宝贵财富。据中国中医研究院图书馆统计,①现存中医图书至少有12 000种。以下为中国古代部分中医典籍一览表:

中国古代部分中医典籍表

成书时间 书名 地位

②战国至西汉间 《黄帝内经》 我国现存成书最早的医学典籍

东汉 张仲景《伤寒杂病论》 我国第一部临床治疗学巨著

东晋 葛洪《肘后备急方》 中国第一部临床急救手册

唐朝 《新修本草》、(《唐本草》) 世界上第一部由③政府颁布的药典,世界上最早的药典

宋代 宋慈《洗冤集录》 世界上第一部系统的法医学著作

明朝 李时珍《本草纲目》 中国医学百科全书,“东方药学巨典”

——据《中国古医籍整理丛书》等整理

材料二 中国古医典籍从一开始就以人类对社会的认识为基础,故各种唯物史观与唯心史观、有神论与无神论、哲学与辩证观点都在中医学术中占有重要的地位。④任何一本中医书都可以拿来作为中医临床的直接用书,越是大部头的书籍解决的实际问题越多。⑤在浩如烟海的中国古医典籍中,总是先有“古人云”“经曰”等,然后才是作者的发挥与创新。⑥明清时期出现了令人瞠目结舌的各种医学全书、丛书、总录等,这些书籍不仅论述有条理,而且引文有出处,使后人观之一目了然。

——摘编自李今庸《古医书研究》

根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代中医典籍的特点。

解读 材料 材料呈现了中国古代中医典籍的成就和特点

提取 信息 ①从数量的角度看; ②从出现时间的角度看; ③从推动者的角度看; ④从实用性的角度来看; ⑤从与文化以及先人的成就关系的角度来看; ⑥从文献整理的角度来看

迁移 知识 中医药文化源远流长、博大精深,是中国人民长期与疾病作斗争积累的宝贵经验

特点:出现早,种类多,数目庞大;政府和民间均高度重视医学典籍的编著;深受传统思想文化的影响;注重实用性;在传承中创新;重视文献整理;等等。

1.明清之际进步思想的特点(历史解释)

(1)反传统、反教条。如李贽抨击程朱理学,提倡个性自由。

(2)反对封建君主专制,带有一定的民主色彩。如黄宗羲反对君主专制,倡导言论自由,主张建立自下而上的监督机构。当时思想家提出的限制君权的理论和设想,对晚清民主思潮的兴起产生了一定影响。

(3)提倡“经世致用”。主张为学应求务实,应关注国计民生,致力于社会变革。

(4)反映了资本主义萌芽时代的要求。如黄宗羲反对重农抑商,提出“工商皆本”的主张。

(5)是开明地主阶级知识分子对儒学在新的时代条件下的改造,但仍然属于儒学的范畴。

2.明清时期中国古代科技由先进转为落后的原因(唯物史观)

(1)经济上:小农经济固有的分散性和狭隘性,使科学技术的发展缺乏物质基础和动力。

(2)政治上:腐朽的封建专制制度和重农抑商政策阻碍了科技发展。

(3)思想上:文化专制使大量知识分子缺乏对自然界的观察研究。

(4)教育上:封建教育以儒学为主要内容,以培养封建官吏为目的,很少涉及科学知识。

(5)外交上:闭关自守政策妨碍了中外文化的交流。

课程标准 复习重点

了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化 1.明清时期农业、手工业、商业与城市发展的表现及原因。 2.明末清初思想活跃的原因、代表人物、内容。 3.明清小说与戏曲、科技取得重要成就的原因、表现

【知识梳理·夯实基础】

一、社会经济的发展

1.农业

(1)背景:明朝后期,随着① ,一些新的农作物品种输入中国。

(2)表现:高产粮食作物② 的推广种植,大幅度提高了粮食总产量;江南等地区农业的多种经营日益兴盛,经济作物品种繁多,种植广泛。

2.手工业

(1)手工业各行业都有不同程度的进步。

(2)③ 的产生

A.产生:明朝后期,在南方一些地区的丝织、榨油、制瓷等行业中出现了新的经营方式,这类情况在清朝继续有所发展。

B.表现:开设工场,使用自由④ 进行较大规模的生产。

3.商品经济繁荣

(1)⑤ 成为主要货币:自明朝后期起,美洲等地的白银通过海外贸易大量流入,促进了长途和大额贸易的发展,也有利于商业资本的集聚。

(2)⑥ 出现:一些地方的人以经商闻名,形成实力雄厚的商人群体,如徽商和晋商。

(3)市镇繁荣:在工商业发达地区和交通要冲,兴起一大批以经济功能为主的工商业市镇,成为地区贸易网络的核心。

二、社会局限

1.经济:男耕女织、自给自足的传统⑦ 还占据压倒优势。

2.政治:日益僵化的专制统治,也压制和阻碍着社会的进步和转型。

三、思想领域的变化

1.陆王心学

(1)背景:程朱理学获得官方尊崇后,逐渐失去活力。

(2)产生:明朝中期,王守仁在南宋陆九渊思想的基础上,提出一套以“⑧ ”为核心的理论,形成陆王心学。

(3)内容:“良知”就是“天理”,往往被私欲遮蔽,需要重新发现、扩充和践行,以达到圣贤境界。

(4)评价

A.强调主观能动性,激励人们奋发立志;以自己的内心为准则,又隐含一定的平等和叛逆色彩。

B.陆王心学带有⑨ 倾向。

2.李贽反传统思想

(1)内容:明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准。

(2)影响:在社会上引起了很大震动。

3.明末清初思想活跃局面

(1)黄宗羲:严厉抨击君主专制制度,反对重农抑商观念,提出“⑩ ”。

(2)顾炎武、王夫之:对高度集权的政治制度进行了批判。

四、小说与戏曲

1.背景:城市商品经济繁荣、社会娱乐活动丰富、文化知识进一步普及。

2.成就

小说 A.施耐庵和罗贯中各自创作的《水浒传》和《三国志通俗演义》,是我国最早的两部长篇白话小说,开创了 的写作体裁。 B.吴承恩的《西游记》和吴敬梓的《儒林外史》,分别是神话小说和讽刺小说的杰作。 C.曹雪芹的长篇小说《红楼梦》是我国古典 文学的高峰

戏曲 创作特点:趋向长篇化,情节更加曲折复杂,称为传奇。 代表作家:明朝汤显祖和清朝孔尚任等。 发展:清朝道光年间,形成了 ,并且逐渐成为全国最流行的剧种

五、科技

1.重要科技著作

(1)李时珍的《 》、徐光启的《农政全书》、宋应星的《天工开物》,在各自领域对传统科学技术进行了总结。

(2)徐弘祖的《 》是一部地理和地质学名著。

2.西学东渐

(1)背景:从明朝后期起,一些欧洲天主教传教士前来中国传教。

(2)代表人物:意大利人 等。

(3)目的:借助传播科学知识来传教。

(4)贡献:在一定范围内传播了西方科技知识;清朝前期,传教士运用欧洲测绘技术,帮助清廷绘制了较为精确的全国地图。

【答案】①新航路的开辟 ②玉米、甘薯 ③资本主义萌芽 ④雇佣劳动 ⑤白银

⑥商帮 ⑦小农经济 ⑧致良知 ⑨主观唯心主义 ⑩工商皆本 章回体 现实主义 京剧 本草纲目 徐霞客游记 利玛窦

1.【《中外历史纲要》(上)P88“学习聚焦”变式】自明朝后期起,农业、手工业、 商业各经济领域出现了一些新现象。下列属于明朝经济领域新现象的是( )。

A.开始大规模发行流通纸币 B.白银取代铜钱成为主要货币

C.出现了地域性的商人群体 D.草市演变为地方性商业中心

【答案】C

【解析】明朝出现地域性的商帮,如徽商和晋商,故选C项;宋代开始出现纸币,南宋和元朝都大规模发行纸币,A项错误;明朝中后期,白银成为主要货币,但是没有取代铜钱的主要货币地位,B项错误;明代中后期,工商业市镇兴起,草市并未演变为地方性商业中心,D项错误。

2.【《中外历史纲要》(上)P89“历史纵横”变式】17世纪,蒋以化在《西台漫纪》中记载:“我吴市民,罔藉田业,大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户百数人嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飧(yōngsūn)计。”由此可知,当时( )。

A.土地兼并愈演愈烈 B.新的经营方式已经出现

C.资产阶级开始兴起 D.雇佣成为主要经营模式

【答案】B

【解析】材料中大户张机,小户趁织,说明当时已经出现资本主义萌芽,即新的经营方式,故选B项。

3.【《中外历史纲要》(上)P91“思考点”变式】从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公,市井爱情小说颇为流行。这反映了当时( )。

A.商品经济发展推动文学世俗化趋势增强

B.儒学的新发展推动思想解放运动

C.活字印刷术带来识字率的提高

D.市民阶层兴起带动小说创作产生

【答案】A

【解析】商品经济发展,市民阶层壮大,小说等文学创作迎合市民的需求,推动文学世俗化趋势增强,故选A项。

4.【《中外历史纲要》(上)P93“问题探究”变式】李贽在《焚书》中说:“夫童心者,绝假纯真、最初一念之本心也。……夫‘六经’《语》《孟》……孰知其大半非圣人之言乎……乃道学之口实、假人之渊薮(sǒu)也,断断乎其不可以语于童心之言明矣!”这一论述( )。

A.反映了心学致良知思想 B.具有鲜明的反儒学立场

C.体现了明显的叛逆色彩 D.结合了童心与儒家经典

【答案】C

【解析】据材料可知,李贽的论述表达了个体的真实感受和对权威与教条的蔑视,具有叛逆色彩,故选C项。

知识拓展

1.资本主义萌芽

在一些手工工场中,拥有资金、原料和机器的工场主雇佣具有自由身份的雇工,为市场的需要进行生产,这种现象被史学界称为“资本主义萌芽”。中国资本主义萌芽最早出现于明朝中后期,但发展十分缓慢。

2.商帮

明朝中期后,由于商业竞争的加剧,一些商人为壮大队伍、扩大资本、增强竞争实力,便以地域为中心,以血缘乡谊为纽带,自发组成了既“亲密”又松散的商人群体。

1.明清时期经济文化的新变化

2.古代中国不同文学体裁的特点

1.明清科技的特点

(1)从内容看:出现总结性巨著、集大成之作。

(2)从价值和影响看:虽无突破、创新,但仍处在世界领先地位。

(3)从部分内容看:体现出西学东渐的影响,如《农政全书》和《天工开物》。

2.明清小说的发展趋势和新内容

(1)发展特征:平民化、大众化、通俗化。

(2)新内容:注重对商人的描绘(第一次歌颂商人);反封建、反礼教,追求个性自由和解放。

乾隆时期,利用西南地区已完成改土归流、美洲白银大量内流的有利条件,采取积极有为的货币政策,大力开发滇铜黔铅,广兴鼓铸,为市场提供了稀有的优质铜钱供给,重塑了地方流动性,促进了制钱流通的信用化,使银钱二元货币体系臻于完成。

——摘编自罗冬阳《清代盛世的银钱二元制与治理逻辑》

乾隆时期,铜钱在大额交易和跨地区交易中的使用范围扩大,银钱二元货币体系完成。

银钱二元货币体系形成的因素有哪些

因素:商品经济的发展和民生的需求,对小额面值货币的需求扩大;新航路开辟以后,美洲白银大量流入中国,推动白银货币化;改土归流完成,大力开发西南铜铅矿。

【主题探究·提升素养】

主题一 明清经济与社会生活的新气象

视角1 农业生产新气象

材料 清代《金薯传习录》记载,①番薯具有种植不拘时,不穗而实,雨不能损,深培而结,旱不能侵,风狂而藤惟贴地,蝗过而叶可复萌,发生即熟,摘取随人等特性。万历二十一年(1593年),②福建长乐商人陈振龙从菲律宾的吕宋岛带回薯蔓,在家乡试种。次年,③为生民之计,福建巡按金学曾加以推广,使番薯成为“齐民口食之资”。番薯引进一二十年后就已在闽、粤部分地区普遍栽培。徐光启最早把番薯④从岭南引种到长江流域,并著有《甘薯疏》。在18世纪前期,黄河流域大量推广从福建和长江流域引种的甘薯。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

根据材料,概括明清时期影响甘薯在中国种植、传播的因素。

解读材料 材料介绍了甘薯在中国传播的概况

提取信息 ①从甘薯本身特点来考虑; ②从甘薯传入中国的人为因素来考虑; ③从人口数量的角度考虑; ④从不同地区种植情况的角度考虑

迁移知识 明清时期人口迅速增加,人地矛盾尖锐;甘薯等高产农作物品种适应了山地、丘陵等贫瘠土质的种植需求,有利于缓解人地矛盾

因素:物种优势;人为推动;交通条件;自然环境,东南沿海多山地、丘陵;人口变化,明清时期人口增长,粮食需求大。

视角2 手工业的发展

材料 黄道婆的手工棉纺织技艺从松江地区逐渐开始辐射到整个江南,随后向中原、湖广等地扩展,掀起了一场明清时期的“棉花革命”。①在明清政府的推动下,棉花作为经济作物被大量种植,加之河南、山东等地的棉花伴随着地区商品市场的发展被作为大宗商品贩运至江南,为江南地区棉纺织业提供了充足的原料。②棉纺织业的发展,对纺织劳动力的需求进一步扩大,出现了染匠、砑匠“往来成群”的现象,在织造、染色和平整等流程上的分工也越来越细。③棉纺织产品不再停留在自给自足的小农范畴,而是大量投入市场销售,迎合了明清时期日益增长的人口需求,棉布成为“寸布皆有”的主要布料,并远销海外。

——摘编自毕东海《棉花的革命》

根据材料并结合所学知识,归纳明清时期棉花革命的特点。

解读材料 材料介绍了明清时期棉花的种植与加工情况

提取信息 ①从种植范围的角度思考; ②从棉花生产的技术水平和专业化水平的角度思考; ③从棉花的市场化程度和人们使用的广泛程度的角度思考

迁移知识 明清时期棉花种植面积扩大,江浙地区“衣被天下”

特点:棉花产量扩大;棉纺织技术革新;产生新的生产经营方式;生产专业化;棉花商品化程度提高;棉布产量增加,成为人们的主要衣料。

视角3 社会风尚的变化

材料 ①明中叶以来,江南经济进入高度成长时期,这一地区的经济中心——苏州,成为全国最繁华的城市。苏州的繁华带来了奢侈消费的风尚,使苏州成为当时的时尚之都,邻近的地区纷起仿效,②奢侈消费的风尚逐渐弥漫于苏、松、杭、嘉、湖诸府所属各县、各市镇,并通过频繁往返于各地的商人这一媒介,很快向各地散播。在奢侈性消费中表现最为突出的是王公贵族和上层士绅,他们集特权和财富于一身,成为晚明奢侈商业的最大受益者,并在权力的庇护下,抢占商机。与此同时,③商人通过结交与攀附士大夫,逐渐跻身士绅之列。④这一潮流催生出晚明乃至整个帝制晚期的一个新的社会阶层,那就是绅商,这个阶层将权力与财富相结合,成为明清中国社会的一个突出现象。士大夫热衷奢侈商业活动,对中国社会的发展可谓利弊兼有,而绅商形成的另一途径,即由商入仕,则可帮助我们解读何以中国商人难以形成自己独立的阶级意识。

——摘编自樊树志《晚明大变局》等

根据材料并结合所学知识,概括晚明以来奢侈消费风尚形成的历史背景。

解读 材料 材料介绍了明清时期江南地区社会风尚变化的概况

提取 信息 ①②从晚明商业发展的角度提取; ③④从阶层结构变动的角度提取

迁移 知识 明朝中期起,思想界出现提倡个性自由和反对专制的倾向

历史背景:商品经济发展,资本主义萌芽出现;长途贩运贸易发展,区域性商帮出现;工商业市镇大量兴起;市民阶层壮大;商人地位提高,“工商皆本”等进步思想出现。

1.明清经济发展的新现象及其出现的原因(历史解释)

(1)新现象

①地区性商业中心形成,城市地位更加突出,地域分工明显,农产品商品化程度提高。

②江南地区产生资本主义萌芽。

③大宗白银交易盛行;中国在对外贸易中处于出超地位。

④长途贩运贸易发达,地域性的商人群体出现。

⑤国家对百姓的人身束缚逐渐减弱。人口迅猛增长,由人口密集地区逐渐向边地迁徙,向海外移民的规模逐渐扩大。

(2)原因

①商品经济的高度发展。

②西欧用大量从美洲掠夺来的白银换取中国的商品。

③在自然经济占主体地位的封建经济下,对外贸易长期出超。

④一条鞭法和“摊丁入亩”的实行,调节了政府与劳动者的关系。

⑤封建政治中心的北迁,促进了北方地区经济的复苏。

2.明清商品经济发展的影响(历史解释)

(1)积极性

①经济:由于商品经济的发展,农业、手工业等空前繁荣,生产力不断提高,经济形态已经朝着开放型转变,在苏州等地出现了新的经营方式。

②社会:伴随着商品经济的发展,商人的经济和社会地位提高,导致传统观念变化,很多人弃农从商。

③思想:传统儒家思想在新的经济形势下受到冲击,开始转型;人们的传统价值理念也悄然变化;文艺作品呈现世俗化倾向。

(2)局限性:未实现社会转型,严格限制商人活动,实行闭关自守政策,影响了中国社会向近代的转型。

主题二 明清思想领域的承古萌新

视角1 明清之际的进步思想

材料 中国古代创立了以记载人物为中心的纪传体史书体例,历朝历代的正史也以纪传体为主,因此,在中国古代如何评价历史人物为众多史学家所关注。两宋时期在理学思潮的影响下,历史人物的评价标准以纲常伦理为主。明代随着心学的发展,历史人物的评价标准出现了新的变化,对以“三纲五常”等伦理道德为内涵的宋明理学发出了挑战。这一时期,一些学者也在实践着这一思潮的变化,明代思想家李贽就是其中的代表人物之一。李贽在其著作《藏书》中对800多个历史人物进行了重新评价,①反对以义理纲常为唯一的评判标准。李贽认为历史人物评价具有相对性,②主张在历史发展脉络中评价帝王,以史实为依据评价臣子,③提出了“无求备于一人”的大臣观,急世之所急、注重功效的名臣观,德行合一的儒臣观,智、信、仁、勇、严的武臣观,修己安民的外臣观,等等。

——摘编自曹姗姗、李艳红《李贽历史人物评价标准的新路径》

根据材料并结合所学知识,概括李贽历史人物评价标准的新变化。

解读材料 材料介绍了李贽对历史人物的评价标准

提取信息 ①从批判理学之标准的角度分析; ②从相对性的角度分析; ③从多元评价的角度分析

迁移知识 评价历史人物要坚持时代性原则,从特定的历史背景出发

新变化:承认历史人物评价有相对性,认为理学的纲常伦理不是唯一的标准;站在不同角度重新评价历史人物,提倡多元评价;在一定的历史语境内评价历史人物。

视角2 明清科技

材料一 中医典籍是中国古代人民同疾病作斗争的经验和理论知识的总结,是中华文明智慧的结晶和弘扬中华优秀传统文化的宝贵财富。据中国中医研究院图书馆统计,①现存中医图书至少有12 000种。以下为中国古代部分中医典籍一览表:

中国古代部分中医典籍表

成书时间 书名 地位

②战国至西汉间 《黄帝内经》 我国现存成书最早的医学典籍

东汉 张仲景《伤寒杂病论》 我国第一部临床治疗学巨著

东晋 葛洪《肘后备急方》 中国第一部临床急救手册

唐朝 《新修本草》、(《唐本草》) 世界上第一部由③政府颁布的药典,世界上最早的药典

宋代 宋慈《洗冤集录》 世界上第一部系统的法医学著作

明朝 李时珍《本草纲目》 中国医学百科全书,“东方药学巨典”

——据《中国古医籍整理丛书》等整理

材料二 中国古医典籍从一开始就以人类对社会的认识为基础,故各种唯物史观与唯心史观、有神论与无神论、哲学与辩证观点都在中医学术中占有重要的地位。④任何一本中医书都可以拿来作为中医临床的直接用书,越是大部头的书籍解决的实际问题越多。⑤在浩如烟海的中国古医典籍中,总是先有“古人云”“经曰”等,然后才是作者的发挥与创新。⑥明清时期出现了令人瞠目结舌的各种医学全书、丛书、总录等,这些书籍不仅论述有条理,而且引文有出处,使后人观之一目了然。

——摘编自李今庸《古医书研究》

根据材料一、二并结合所学知识,概括中国古代中医典籍的特点。

解读 材料 材料呈现了中国古代中医典籍的成就和特点

提取 信息 ①从数量的角度看; ②从出现时间的角度看; ③从推动者的角度看; ④从实用性的角度来看; ⑤从与文化以及先人的成就关系的角度来看; ⑥从文献整理的角度来看

迁移 知识 中医药文化源远流长、博大精深,是中国人民长期与疾病作斗争积累的宝贵经验

特点:出现早,种类多,数目庞大;政府和民间均高度重视医学典籍的编著;深受传统思想文化的影响;注重实用性;在传承中创新;重视文献整理;等等。

1.明清之际进步思想的特点(历史解释)

(1)反传统、反教条。如李贽抨击程朱理学,提倡个性自由。

(2)反对封建君主专制,带有一定的民主色彩。如黄宗羲反对君主专制,倡导言论自由,主张建立自下而上的监督机构。当时思想家提出的限制君权的理论和设想,对晚清民主思潮的兴起产生了一定影响。

(3)提倡“经世致用”。主张为学应求务实,应关注国计民生,致力于社会变革。

(4)反映了资本主义萌芽时代的要求。如黄宗羲反对重农抑商,提出“工商皆本”的主张。

(5)是开明地主阶级知识分子对儒学在新的时代条件下的改造,但仍然属于儒学的范畴。

2.明清时期中国古代科技由先进转为落后的原因(唯物史观)

(1)经济上:小农经济固有的分散性和狭隘性,使科学技术的发展缺乏物质基础和动力。

(2)政治上:腐朽的封建专制制度和重农抑商政策阻碍了科技发展。

(3)思想上:文化专制使大量知识分子缺乏对自然界的观察研究。

(4)教育上:封建教育以儒学为主要内容,以培养封建官吏为目的,很少涉及科学知识。

(5)外交上:闭关自守政策妨碍了中外文化的交流。

同课章节目录