第一单元 走进化学世界课题1 物质的变化和性质 教学设计 (表格式)九年级上册化学人教版

文档属性

| 名称 | 第一单元 走进化学世界课题1 物质的变化和性质 教学设计 (表格式)九年级上册化学人教版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-07-28 10:01:58 | ||

图片预览

文档简介

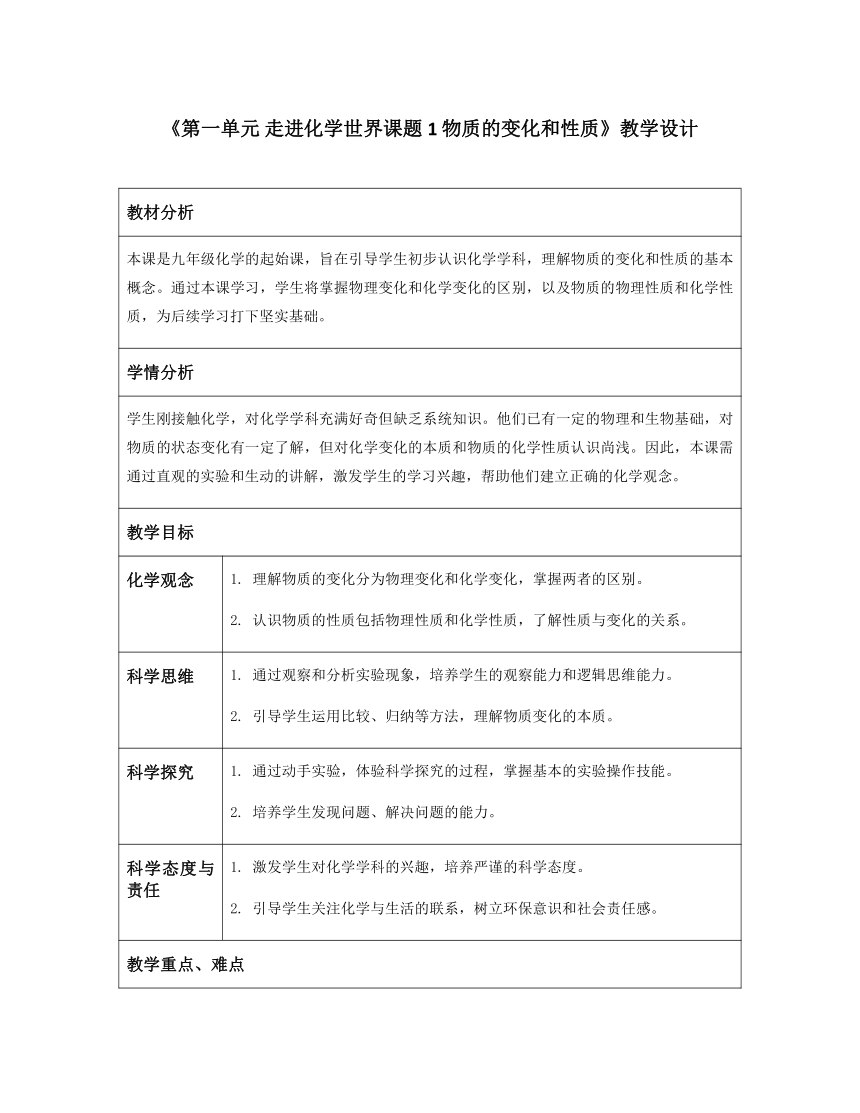

《第一单元 走进化学世界课题1 物质的变化和性质》教学设计

教材分析

本课是九年级化学的起始课,旨在引导学生初步认识化学学科,理解物质的变化和性质的基本概念。通过本课学习,学生将掌握物理变化和化学变化的区别,以及物质的物理性质和化学性质,为后续学习打下坚实基础。

学情分析

学生刚接触化学,对化学学科充满好奇但缺乏系统知识。他们已有一定的物理和生物基础,对物质的状态变化有一定了解,但对化学变化的本质和物质的化学性质认识尚浅。因此,本课需通过直观的实验和生动的讲解,激发学生的学习兴趣,帮助他们建立正确的化学观念。

教学目标

化学观念 1. 理解物质的变化分为物理变化和化学变化,掌握两者的区别。 2. 认识物质的性质包括物理性质和化学性质,了解性质与变化的关系。

科学思维 1. 通过观察和分析实验现象,培养学生的观察能力和逻辑思维能力。 2. 引导学生运用比较、归纳等方法,理解物质变化的本质。

科学探究 1. 通过动手实验,体验科学探究的过程,掌握基本的实验操作技能。 2. 培养学生发现问题、解决问题的能力。

科学态度与责任 1. 激发学生对化学学科的兴趣,培养严谨的科学态度。 2. 引导学生关注化学与生活的联系,树立环保意识和社会责任感。

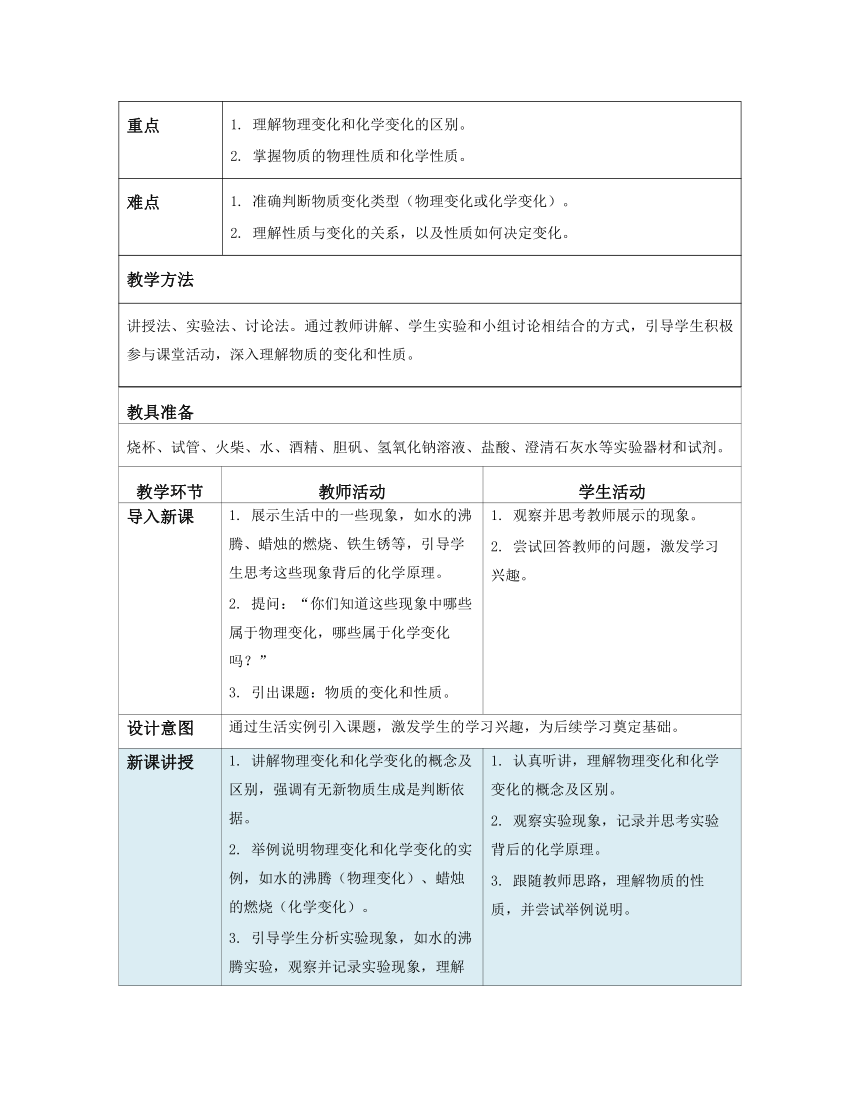

教学重点、难点

重点 1. 理解物理变化和化学变化的区别。 2. 掌握物质的物理性质和化学性质。

难点 1. 准确判断物质变化类型(物理变化或化学变化)。 2. 理解性质与变化的关系,以及性质如何决定变化。

教学方法

讲授法、实验法、讨论法。通过教师讲解、学生实验和小组讨论相结合的方式,引导学生积极参与课堂活动,深入理解物质的变化和性质。

教具准备

烧杯、试管、火柴、水、酒精、胆矾、氢氧化钠溶液、盐酸、澄清石灰水等实验器材和试剂。

教学环节 教师活动 学生活动

导入新课 1. 展示生活中的一些现象,如水的沸腾、蜡烛的燃烧、铁生锈等,引导学生思考这些现象背后的化学原理。 2. 提问:“你们知道这些现象中哪些属于物理变化,哪些属于化学变化吗?” 3. 引出课题:物质的变化和性质。 1. 观察并思考教师展示的现象。 2. 尝试回答教师的问题,激发学习兴趣。

设计意图 通过生活实例引入课题,激发学生的学习兴趣,为后续学习奠定基础。

新课讲授 1. 讲解物理变化和化学变化的概念及区别,强调有无新物质生成是判断依据。 2. 举例说明物理变化和化学变化的实例,如水的沸腾(物理变化)、蜡烛的燃烧(化学变化)。 3. 引导学生分析实验现象,如水的沸腾实验,观察并记录实验现象,理解物理变化的特征。 4. 讲解物质的性质,包括物理性质和化学性质,并举例说明。 1. 认真听讲,理解物理变化和化学变化的概念及区别。 2. 观察实验现象,记录并思考实验背后的化学原理。 3. 跟随教师思路,理解物质的性质,并尝试举例说明。

设计意图 通过理论讲解和实验观察,使学生掌握物理变化和化学变化的概念及区别,理解物质的性质。

实验探究 1. 组织学生进行分组实验,包括水的沸腾、胆矾的研碎、硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液的反应等。 2. 引导学生观察实验现象,记录实验数据,并尝试分析实验背后的化学原理。 3. 鼓励学生提出问题和疑问,进行小组讨论和交流。 1. 分组进行实验,认真观察实验现象,记录实验数据。 2. 尝试分析实验背后的化学原理,提出问题和疑问。 3. 参与小组讨论和交流,分享自己的见解和收获。

设计意图 通过实验探究,培养学生的实验能力和科学探究精神,加深对物质变化和性质的理解。

进行实验 1. 引导学生总结本节课的重点内容,包括物理变化和化学变化的概念及区别、物质的性质等。 2. 强调物质变化和性质在日常生活中的应用,如食品加工、药物代谢、环境污染治理等。 3. 布置课后作业,要求学生复习本节课内容,并预习下一节课的内容。 1. 认真总结本节课的重点内容,并尝试用自己的话复述出来。 2. 思考物质变化和性质在日常生活中的应用实例。 3. 完成课后作业,预习下一节课的内容。

设计意图 通过总结归纳和课后作业,巩固学生的学习成果,培养学生的自主学习能力和预习习惯。

课堂总结

通过本节课的学习,我们不仅区分了物理变化和化学变化,理解了物质的物理性质与化学性质,还通过实验操作和观察,加深了对化学变化特征的认识。科学探究方法的学习,帮助我们培养了问题意识和实验设计能力。

作业设计

基础题: 1. 举例说明生活中的物理变化和化学变化各三个,并解释原因。 2. 描述水加热至沸腾的过程,指出其中的物理变化和化学变化(如果有的话)。 3. 列举五种物质的物理性质,并说明如何判断这些性质。 进阶题: 1. 分析蜡烛燃烧过程中发生的物理变化和化学变化,并写出对应的化学方程式(如果可能)。 2. 解释为什么铁在潮湿环境中容易生锈,并说明这是物理变化还是化学变化。 3. 设计一个简单的实验,验证硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应会生成蓝色沉淀,并描述实验现象。

板书设计

物质的变化和性质 一、物质的变化 - 物理变化: 1. 定义:无新物质生成的变化 2. 例子:水加热沸腾(液态→气态)、胆矾研碎(块状→粉末状) 3. 特征:状态、形状改变,无新物质生成 - 化学变化: 1. 定义:有新物质生成的变化 2. 例子:燃烧、生锈、酸碱反应 3. 特征:发光、放热、颜色改变、生成气体或沉淀 4. 本质区别:有无新物质生成 二、物质的性质 - 物理性质: 1. 定义:不需要发生化学变化就表现出来的性质 2. 例子:颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度等 - 化学性质: 1. 定义:在化学变化中表现出来的性质 2. 例子:可燃性、氧化性、还原性、酸碱性等 三、实验探究 - 实验1:水的沸腾(物理变化) - 实验2:胆矾的研碎(物理变化) - 实验3:硫酸铜与氢氧化钠反应(化学变化) - 实验4:石灰石与盐酸反应(化学变化)

教学反思

成功之处: 1. 通过生活实例和实验演示,学生较好地理解了物理变化和化学变化的概念及区别。 2. 板书设计清晰,重点突出,有助于学生把握课程核心内容。 3. 引导学生参与实验探究,提高了学生的动手能力和观察分析能力。 不足之处: 1. 部分学生对化学方程式的书写感到困难,需加强练习和指导。 2. 实验过程中,部分学生对实验现象的观察不够细致,需加强引导和训练。 3. 课后作业难度设置需更加合理,既要巩固基础知识,又要适当提升难度,以满足不同层次学生的需求。

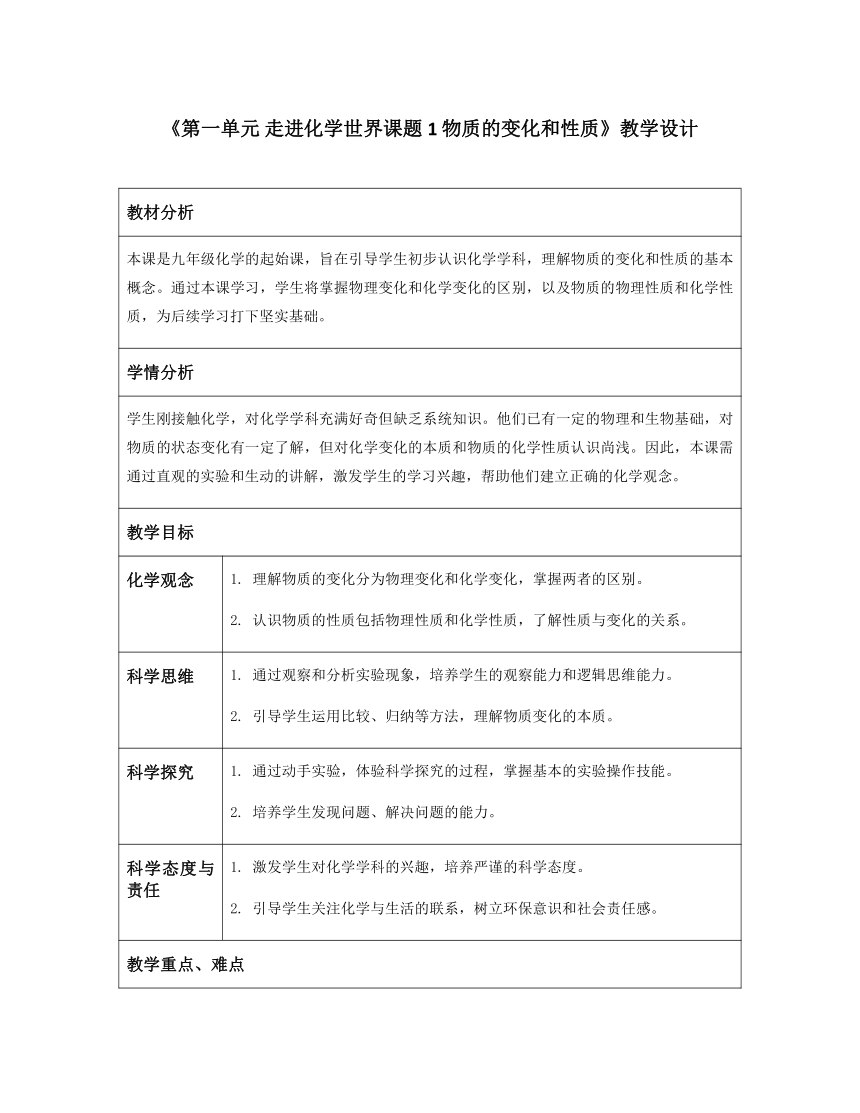

教材分析

本课是九年级化学的起始课,旨在引导学生初步认识化学学科,理解物质的变化和性质的基本概念。通过本课学习,学生将掌握物理变化和化学变化的区别,以及物质的物理性质和化学性质,为后续学习打下坚实基础。

学情分析

学生刚接触化学,对化学学科充满好奇但缺乏系统知识。他们已有一定的物理和生物基础,对物质的状态变化有一定了解,但对化学变化的本质和物质的化学性质认识尚浅。因此,本课需通过直观的实验和生动的讲解,激发学生的学习兴趣,帮助他们建立正确的化学观念。

教学目标

化学观念 1. 理解物质的变化分为物理变化和化学变化,掌握两者的区别。 2. 认识物质的性质包括物理性质和化学性质,了解性质与变化的关系。

科学思维 1. 通过观察和分析实验现象,培养学生的观察能力和逻辑思维能力。 2. 引导学生运用比较、归纳等方法,理解物质变化的本质。

科学探究 1. 通过动手实验,体验科学探究的过程,掌握基本的实验操作技能。 2. 培养学生发现问题、解决问题的能力。

科学态度与责任 1. 激发学生对化学学科的兴趣,培养严谨的科学态度。 2. 引导学生关注化学与生活的联系,树立环保意识和社会责任感。

教学重点、难点

重点 1. 理解物理变化和化学变化的区别。 2. 掌握物质的物理性质和化学性质。

难点 1. 准确判断物质变化类型(物理变化或化学变化)。 2. 理解性质与变化的关系,以及性质如何决定变化。

教学方法

讲授法、实验法、讨论法。通过教师讲解、学生实验和小组讨论相结合的方式,引导学生积极参与课堂活动,深入理解物质的变化和性质。

教具准备

烧杯、试管、火柴、水、酒精、胆矾、氢氧化钠溶液、盐酸、澄清石灰水等实验器材和试剂。

教学环节 教师活动 学生活动

导入新课 1. 展示生活中的一些现象,如水的沸腾、蜡烛的燃烧、铁生锈等,引导学生思考这些现象背后的化学原理。 2. 提问:“你们知道这些现象中哪些属于物理变化,哪些属于化学变化吗?” 3. 引出课题:物质的变化和性质。 1. 观察并思考教师展示的现象。 2. 尝试回答教师的问题,激发学习兴趣。

设计意图 通过生活实例引入课题,激发学生的学习兴趣,为后续学习奠定基础。

新课讲授 1. 讲解物理变化和化学变化的概念及区别,强调有无新物质生成是判断依据。 2. 举例说明物理变化和化学变化的实例,如水的沸腾(物理变化)、蜡烛的燃烧(化学变化)。 3. 引导学生分析实验现象,如水的沸腾实验,观察并记录实验现象,理解物理变化的特征。 4. 讲解物质的性质,包括物理性质和化学性质,并举例说明。 1. 认真听讲,理解物理变化和化学变化的概念及区别。 2. 观察实验现象,记录并思考实验背后的化学原理。 3. 跟随教师思路,理解物质的性质,并尝试举例说明。

设计意图 通过理论讲解和实验观察,使学生掌握物理变化和化学变化的概念及区别,理解物质的性质。

实验探究 1. 组织学生进行分组实验,包括水的沸腾、胆矾的研碎、硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液的反应等。 2. 引导学生观察实验现象,记录实验数据,并尝试分析实验背后的化学原理。 3. 鼓励学生提出问题和疑问,进行小组讨论和交流。 1. 分组进行实验,认真观察实验现象,记录实验数据。 2. 尝试分析实验背后的化学原理,提出问题和疑问。 3. 参与小组讨论和交流,分享自己的见解和收获。

设计意图 通过实验探究,培养学生的实验能力和科学探究精神,加深对物质变化和性质的理解。

进行实验 1. 引导学生总结本节课的重点内容,包括物理变化和化学变化的概念及区别、物质的性质等。 2. 强调物质变化和性质在日常生活中的应用,如食品加工、药物代谢、环境污染治理等。 3. 布置课后作业,要求学生复习本节课内容,并预习下一节课的内容。 1. 认真总结本节课的重点内容,并尝试用自己的话复述出来。 2. 思考物质变化和性质在日常生活中的应用实例。 3. 完成课后作业,预习下一节课的内容。

设计意图 通过总结归纳和课后作业,巩固学生的学习成果,培养学生的自主学习能力和预习习惯。

课堂总结

通过本节课的学习,我们不仅区分了物理变化和化学变化,理解了物质的物理性质与化学性质,还通过实验操作和观察,加深了对化学变化特征的认识。科学探究方法的学习,帮助我们培养了问题意识和实验设计能力。

作业设计

基础题: 1. 举例说明生活中的物理变化和化学变化各三个,并解释原因。 2. 描述水加热至沸腾的过程,指出其中的物理变化和化学变化(如果有的话)。 3. 列举五种物质的物理性质,并说明如何判断这些性质。 进阶题: 1. 分析蜡烛燃烧过程中发生的物理变化和化学变化,并写出对应的化学方程式(如果可能)。 2. 解释为什么铁在潮湿环境中容易生锈,并说明这是物理变化还是化学变化。 3. 设计一个简单的实验,验证硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应会生成蓝色沉淀,并描述实验现象。

板书设计

物质的变化和性质 一、物质的变化 - 物理变化: 1. 定义:无新物质生成的变化 2. 例子:水加热沸腾(液态→气态)、胆矾研碎(块状→粉末状) 3. 特征:状态、形状改变,无新物质生成 - 化学变化: 1. 定义:有新物质生成的变化 2. 例子:燃烧、生锈、酸碱反应 3. 特征:发光、放热、颜色改变、生成气体或沉淀 4. 本质区别:有无新物质生成 二、物质的性质 - 物理性质: 1. 定义:不需要发生化学变化就表现出来的性质 2. 例子:颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度等 - 化学性质: 1. 定义:在化学变化中表现出来的性质 2. 例子:可燃性、氧化性、还原性、酸碱性等 三、实验探究 - 实验1:水的沸腾(物理变化) - 实验2:胆矾的研碎(物理变化) - 实验3:硫酸铜与氢氧化钠反应(化学变化) - 实验4:石灰石与盐酸反应(化学变化)

教学反思

成功之处: 1. 通过生活实例和实验演示,学生较好地理解了物理变化和化学变化的概念及区别。 2. 板书设计清晰,重点突出,有助于学生把握课程核心内容。 3. 引导学生参与实验探究,提高了学生的动手能力和观察分析能力。 不足之处: 1. 部分学生对化学方程式的书写感到困难,需加强练习和指导。 2. 实验过程中,部分学生对实验现象的观察不够细致,需加强引导和训练。 3. 课后作业难度设置需更加合理,既要巩固基础知识,又要适当提升难度,以满足不同层次学生的需求。

同课章节目录