人音版三年级音乐下册(五线谱)第1课《编创与活动》教学设计

文档属性

| 名称 | 人音版三年级音乐下册(五线谱)第1课《编创与活动》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 187.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2024-07-28 20:05:33 | ||

图片预览

文档简介

《编创与活动》教学设计

教材选自《人音版义务教科书》五线谱第六册第五单元《音乐会》

【设计理念】这节课以《嘹亮歌声》为载体开展编创与活动,运用了对话教学中“艺术创作类”的教学理念。在学生学习了第一课时合唱学习的基础上,通过以音乐要素为主线的艺术实践对歌曲进行二次创作和改编。渗透合唱表现、器乐演奏、奥尔夫音乐元素、以及相关音乐学科知识,更好地理解音乐的意义以及在艺术活动中的特殊表现形式和独特的艺术价值,从而提高每一个学生的音乐审美能力。

【教材分析】这是一首曲调规整,词意简练而富有意境的日本儿童歌曲。歌曲形象地描绘了儿童们在大自然中面对远山纵情欢唱的情景。抒发了孩子们对大自然的无比热爱之情。歌曲为四四拍,由四个乐句组成的一段体结构。歌曲运用了轮唱这一手段,使音乐有着动荡飘逸之感,营造了悠扬的歌声遥相呼应在空中回档的效果,第三乐句在变化重复了第一乐句曲调后,旋律向上推进,从而把欢唱情绪推向高潮。

【学情分析】三年级的学生乐于参与各种演唱活动,能选择适当的演唱方法来表现乐曲的情绪,并能对自己和他人的演唱进行简单的评论。好奇心重,想象力丰富,喜欢与大家共同分享自己的音乐成果,对知识不感兴趣的时候注意力容易分散,这就需要授课教师在教学设计中采用新颖、生动的教学形式手段,激发学生学习音乐的兴趣,鼓励学生在音乐实践活动中充分发展自己的特长,加深对音乐的理解。

【教学内容】在学唱《嘹亮歌声》的合唱基础上,集体创作歌曲表现形式和内容,用IPAD现场录制学生改编创作的音乐作品,并与之前的合唱进行对比,活动中培养学生批判思维能力和音乐审美能力。

【教学目标】1.复习演唱二声部歌曲《嘹亮歌声》,能用“明亮饱满”

和“轻柔悠扬”的两种音色表现远山的回声。

2.尝试加入小提琴、甩琴、彩色音条、低音铝片琴、三

角铁等若干打击乐器,对歌曲进行二度编创,丰富歌曲的音乐表现力,增强学生的音乐审美能力。

【教学重点】能用“明亮饱满”和“轻柔悠扬”的两种音色表现远

山的回声,并对歌曲进行二度改编和创作。

【教学难点】有音高乐器和无音高乐器的加入,丰富歌曲的音乐表

现力,对比创作前后,增强学生音乐审美能力。

【教学准备】 钢琴、多媒体课件 、奥尔夫木琴、三角铁、彩色音条、甩琴、IPAD一台、小提琴两把、一块黑板。

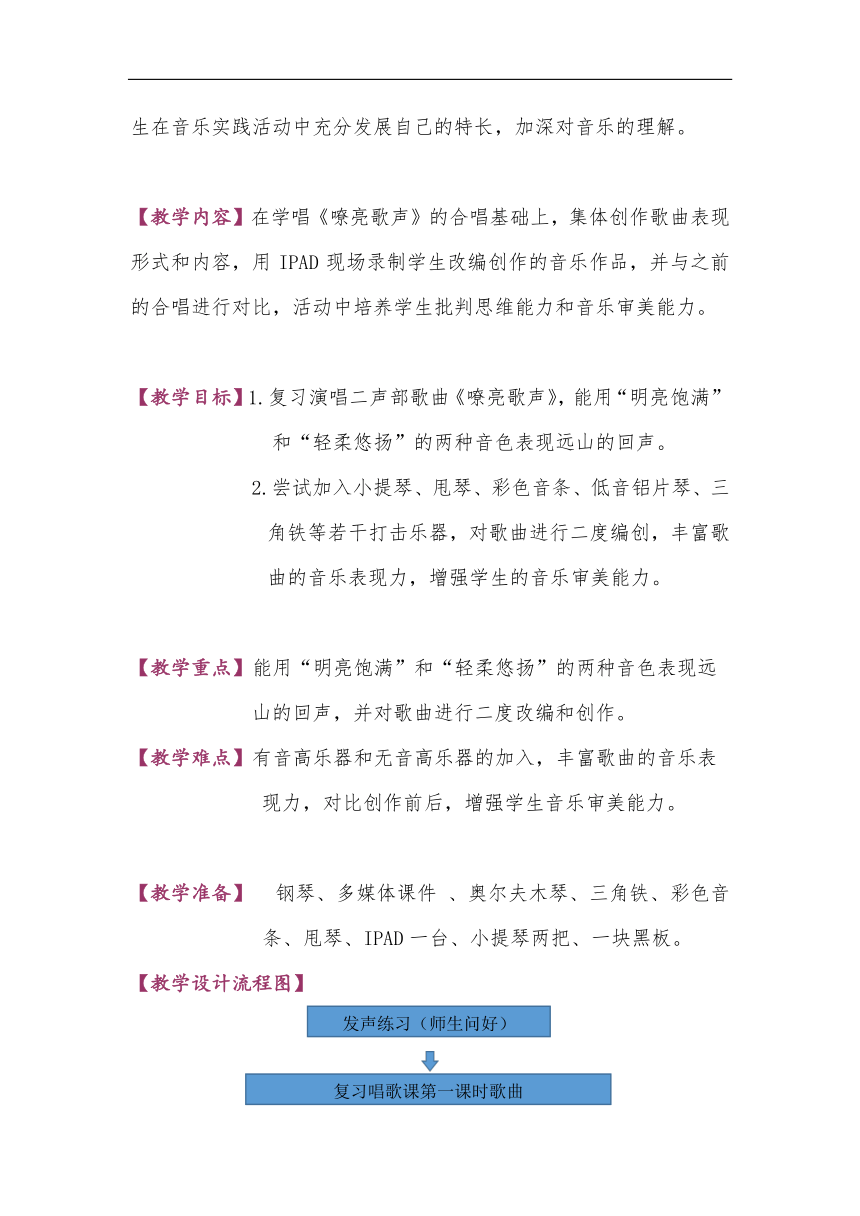

【教学设计流程图】

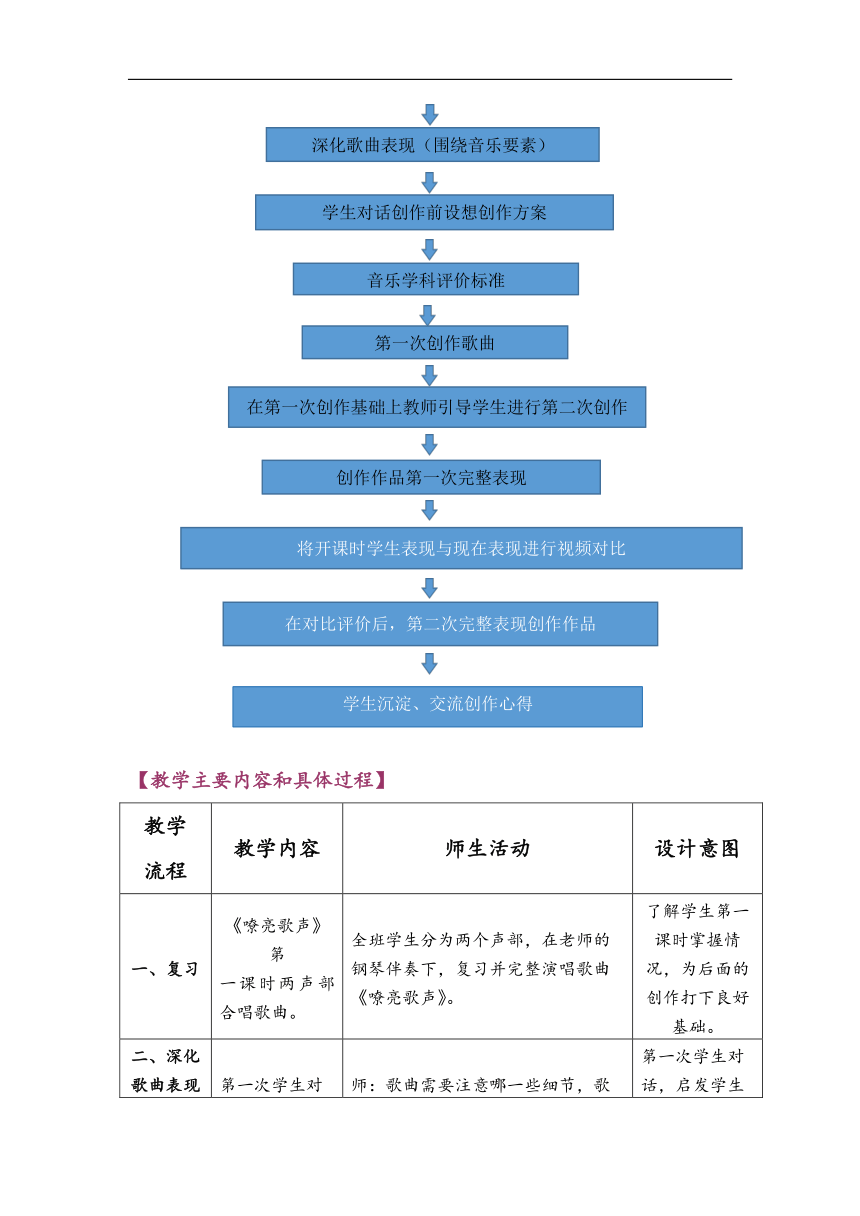

【教学主要内容和具体过程】

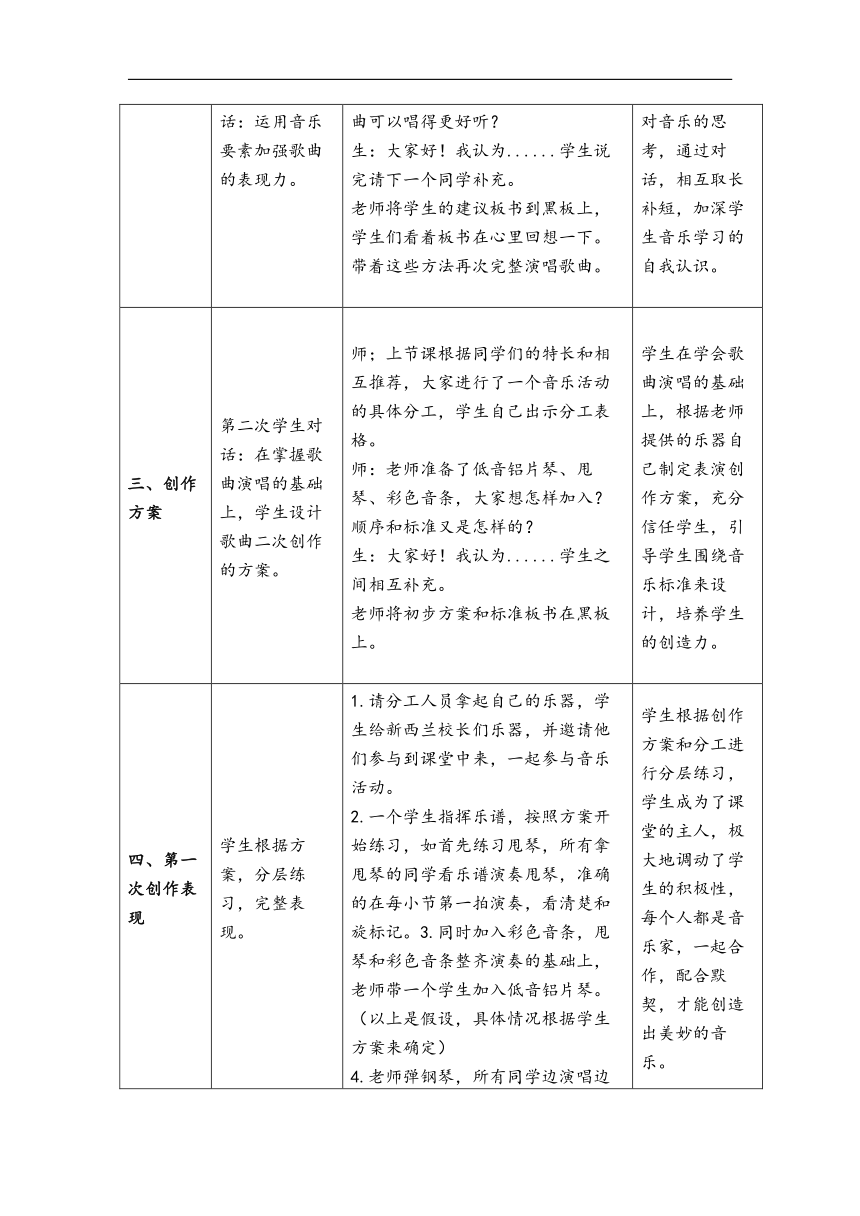

教学 流程 教学内容 师生活动 设计意图

一、复习 《嘹亮歌声》第 一课时两声部合唱歌曲。 全班学生分为两个声部,在老师的钢琴伴奏下,复习并完整演唱歌曲《嘹亮歌声》。 了解学生第一课时掌握情况,为后面的创作打下良好基础。

二、深化 歌曲表现 第一次学生对话:运用音乐要素加强歌曲的表现力。 师:歌曲需要注意哪一些细节,歌曲可以唱得更好听? 生:大家好!我认为......学生说完请下一个同学补充。 老师将学生的建议板书到黑板上,学生们看着板书在心里回想一下。 带着这些方法再次完整演唱歌曲。 第一次学生对话,启发学生对音乐的思考,通过对话,相互取长补短,加深学生音乐学习的自我认识。

三、创作方案 第二次学生对话:在掌握歌曲演唱的基础上,学生设计歌曲二次创作的方案。 师;上节课根据同学们的特长和相互推荐,大家进行了一个音乐活动的具体分工,学生自己出示分工表格。 师:老师准备了低音铝片琴、甩琴、彩色音条,大家想怎样加入?顺序和标准又是怎样的? 生:大家好!我认为......学生之间相互补充。 老师将初步方案和标准板书在黑板上。 学生在学会歌曲演唱的基础上,根据老师提供的乐器自己制定表演创作方案,充分信任学生,引导学生围绕音乐标准来设计,培养学生的创造力。

四、第一次创作表现 学生根据方案,分层练习,完整表现。 1.请分工人员拿起自己的乐器,学生给新西兰校长们乐器,并邀请他们参与到课堂中来,一起参与音乐活动。 2.一个学生指挥乐谱,按照方案开始练习,如首先练习甩琴,所有拿甩琴的同学看乐谱演奏甩琴,准确的在每小节第一拍演奏,看清楚和旋标记。3.同时加入彩色音条,甩琴和彩色音条整齐演奏的基础上,老师带一个学生加入低音铝片琴。 (以上是假设,具体情况根据学生方案来确定) 4.老师弹钢琴,所有同学边演唱边演奏。(歌曲一段尝试) 学生根据创作方案和分工进行分层练习,学生成为了课堂的主人,极大地调动了学生的积极性,每个人都是音乐家,一起合作,配合默契,才能创造出美妙的音乐。

五、教师引导二次创作 在第一次创作的基础上,老师引导学生进行二次创作。 1.师:我们除了课堂上的乐器外,还可以加入同学们生活中擅长的乐器,请两位拉小提琴的同学演奏歌曲的前奏和间奏,音乐情绪又有什么变化? 2.两个学生拉小提琴演奏一段前奏。 3.师:有优美的开头还要美妙的结尾就更好了,请一个同学用三角铁表现歌声飘向远方的意境。 4.全体人员试着表现一段 5.老师也来一段即兴创作吧,师边说边板书 “前奏+A+B+A+尾声”。 6.全体人员完整表现创作作品。 音乐课程标准里运用生活中的音乐元素来进行音乐学习,提升学生个人音乐素养,让每个学生各有所长。老师的即兴创作激发学生探究的欲望,以及对音乐多元文化的理解。

六、作品对比 将最初的演唱和创作后的演唱进行对比。 学生第三次对话:对比刚开始上课的演唱视频和现在的作品,歌曲有什么变化?怎样可以把创作的作品表现得更好? 学生:大家好!我认为......学生说完请下一个同学补充。 老师板书学生的观点和建议。 通过视频对比,更加直观的感受到歌曲经过改编后的变化,更好地思考哪些地方还可以完善得更好。

七、再次完整表现 经过对比,学生对歌曲的理解更深入,并且完整再现创作。 师:经过对比,大家提出了很多非常专业的建议,希望我们能更加投入地表演咱们自己的作品,也邀请所有听课老师在B段跟我们和我们一起演唱。 全体人员再次完整表演歌曲“前奏+A+B+A+尾声”。 好的音乐作品可以让更多的人享受音乐带来的快乐和美好。再次表现作品,让学生真正走进音乐中。

八、积淀创作心得 二度创作再次表现后,学生交流创作和表演心得。 师;今天,我们把一首歌曲进行了新的改编,歌曲变得更打动人心了,越来越美了,你们在整个创作活动中,有哪些体会和感悟? 学生对话四:大家好!我认为......学生之间相互补充。 老师将学生的感悟板书到黑板上。 师小结,黑板上记录了大家四次比较集中的对话,说明大家对音乐的理解能力很强,希望大家能够创造出更多好听的音乐! 一次美好的音乐创作之旅,对每一个学生都是一次难得的音乐体会,大家相互交流,自我沉淀,对提升学生的音乐审美能力有很大的作用。

【板书设计】

【教学反思】

美好音乐体验从“聆听”开始

——《嘹亮歌声》教学反思

新课标指出:“音乐是听觉艺术,学生主要通过听觉活动感受与体验音乐。”在我平常的教学中遇到了许多困惑,觉得自己最缺乏的就是将这些理念转化为行之有效的方法和策略,如何真正达到高效。本学期我尝试了“一课多法”的实践探索,就是在每首歌曲教学时选用不同的教学方法进行比较,看哪种方法对学生来说更有兴趣,效果更佳。

就拿刚刚上完的一节《嘹亮歌声》来说说自己的几点启示和思考吧:

从“听”节奏入手,调动有效的参与。

在准备上课之前,我反复演唱了多次,发现下面这个节奏型

是歌曲的“音乐主干”,出现了8次,组成了音乐的八个乐句。

让学生根据节奏创编动作,比如0 休止符握拳,X四分音符拍肩,全音符双手从下往上自然打开,用声势律动的方式使学生深深记住这个节奏型。为了训练学生在0休止符时带上整齐的呼吸,我邀请一个同学出来扮演休止符,给他一个碰铃,其余同学在休止符时练习呼吸,听到碰铃声就带上呼吸。在多次边听音乐带上声势表演后,学生对作品的旋律,整体感受初步形成,为唱歌教学做了很好的铺垫。

2.从“听”轮唱入手,体验回声的悠扬。

选择 游戏聆听方法,先听老师唱一句旋律,学生用声音模仿老师的“影子”。问生:聆听刚才的演唱仿佛是在哪儿?像什么声音?学生回答:回声、回音。聆听老师用钢琴演奏回声的效果,学生看着乐谱模仿回声。接着聆听一下别人演唱的回声,跟我们表现的有什么不同?通过不同的聆听方式,不仅解决了轮唱的技巧掌握,还体会了回声的美妙。

3.从“听”合唱入手,感受和声的魅力。

歌曲的最后一个乐句是合唱的形式,同节奏不同音高的合唱对学生的听觉要求更高了。我想学生只有先听出来是两个什么旋律才能准确的唱出来。于是我用了听辨的游戏,即兴弹奏一个声部,学生听辩出是哪个声部并试着哼唱,我用弱的力度弹奏,学生用强的力度演唱,还可以反过来演唱,在多次互动游戏后学生只是掌握了横向的旋律,合起来唱容易跑调。在练习纵向和声的演唱时,还是用听的方式让学生先听出来,在心里默唱自己声部,然后让学生倾听老师的演唱(师弹一声部的旋律,唱二声部的旋律),多种方式加深学生听的感受。

4.从“听”吹奏入手,丰富歌曲的表现。

聆听的方法有多种,除了聆听演唱,钢琴声以外,还可以借助竖笛辅助合唱教学,刺激学生音乐听觉的发展。歌曲是F大调,为了便于学生吹奏,我把曲谱译成了C大调,从师生合作吹奏到生生合作吹奏,最后到两声部的合奏,运用了强弱对比吹奏,速度变化吹奏,激发学生深层次的聆听音色的效果,学生不仅学习了降7的指法,还将听觉训练潜意识的贯穿始终。

回顾这堂音乐合唱课,还有一些值得我去思考的问题:

问题一:学生对音乐有没有充分的体验?

我在下课后问了问学生对这首歌曲的感受,学生说歌曲很好听,但对歌曲的表达的内容不太了解。我想是这节课音乐的感染力还未达到这样的深度,从教学效果看学生对音乐的教学体验层次还不够深入。除了课堂教学外,还要在课外下功夫,可以给学生更多的机会接触各国民族的音乐,学生听得多,见得广,音乐素养越高就越能引起共鸣。

问题二:学生如何高效参与课堂教学?

为了让学生能充分驾驭这首合唱歌曲,我用了三个课时来教授,如果按教师用书的一课时学生根本无法完成。可能是我过度准求完美,强调歌曲的细节,所以花费了较多的时间。如果能发动学生主动全部参与,优化课堂结构,方法加强实用性和有效性,这就要求我们老师在授课前要充分深度理解教材,转化为教材只是学生学习的工具,相信可能只需要两课时任务就能完成了。

以上是我上完这节课后的一些感想和疑惑,希望最终通过我的教学,学生都能真正掌握演唱方法,唱会歌,唱好歌。

教材选自《人音版义务教科书》五线谱第六册第五单元《音乐会》

【设计理念】这节课以《嘹亮歌声》为载体开展编创与活动,运用了对话教学中“艺术创作类”的教学理念。在学生学习了第一课时合唱学习的基础上,通过以音乐要素为主线的艺术实践对歌曲进行二次创作和改编。渗透合唱表现、器乐演奏、奥尔夫音乐元素、以及相关音乐学科知识,更好地理解音乐的意义以及在艺术活动中的特殊表现形式和独特的艺术价值,从而提高每一个学生的音乐审美能力。

【教材分析】这是一首曲调规整,词意简练而富有意境的日本儿童歌曲。歌曲形象地描绘了儿童们在大自然中面对远山纵情欢唱的情景。抒发了孩子们对大自然的无比热爱之情。歌曲为四四拍,由四个乐句组成的一段体结构。歌曲运用了轮唱这一手段,使音乐有着动荡飘逸之感,营造了悠扬的歌声遥相呼应在空中回档的效果,第三乐句在变化重复了第一乐句曲调后,旋律向上推进,从而把欢唱情绪推向高潮。

【学情分析】三年级的学生乐于参与各种演唱活动,能选择适当的演唱方法来表现乐曲的情绪,并能对自己和他人的演唱进行简单的评论。好奇心重,想象力丰富,喜欢与大家共同分享自己的音乐成果,对知识不感兴趣的时候注意力容易分散,这就需要授课教师在教学设计中采用新颖、生动的教学形式手段,激发学生学习音乐的兴趣,鼓励学生在音乐实践活动中充分发展自己的特长,加深对音乐的理解。

【教学内容】在学唱《嘹亮歌声》的合唱基础上,集体创作歌曲表现形式和内容,用IPAD现场录制学生改编创作的音乐作品,并与之前的合唱进行对比,活动中培养学生批判思维能力和音乐审美能力。

【教学目标】1.复习演唱二声部歌曲《嘹亮歌声》,能用“明亮饱满”

和“轻柔悠扬”的两种音色表现远山的回声。

2.尝试加入小提琴、甩琴、彩色音条、低音铝片琴、三

角铁等若干打击乐器,对歌曲进行二度编创,丰富歌曲的音乐表现力,增强学生的音乐审美能力。

【教学重点】能用“明亮饱满”和“轻柔悠扬”的两种音色表现远

山的回声,并对歌曲进行二度改编和创作。

【教学难点】有音高乐器和无音高乐器的加入,丰富歌曲的音乐表

现力,对比创作前后,增强学生音乐审美能力。

【教学准备】 钢琴、多媒体课件 、奥尔夫木琴、三角铁、彩色音条、甩琴、IPAD一台、小提琴两把、一块黑板。

【教学设计流程图】

【教学主要内容和具体过程】

教学 流程 教学内容 师生活动 设计意图

一、复习 《嘹亮歌声》第 一课时两声部合唱歌曲。 全班学生分为两个声部,在老师的钢琴伴奏下,复习并完整演唱歌曲《嘹亮歌声》。 了解学生第一课时掌握情况,为后面的创作打下良好基础。

二、深化 歌曲表现 第一次学生对话:运用音乐要素加强歌曲的表现力。 师:歌曲需要注意哪一些细节,歌曲可以唱得更好听? 生:大家好!我认为......学生说完请下一个同学补充。 老师将学生的建议板书到黑板上,学生们看着板书在心里回想一下。 带着这些方法再次完整演唱歌曲。 第一次学生对话,启发学生对音乐的思考,通过对话,相互取长补短,加深学生音乐学习的自我认识。

三、创作方案 第二次学生对话:在掌握歌曲演唱的基础上,学生设计歌曲二次创作的方案。 师;上节课根据同学们的特长和相互推荐,大家进行了一个音乐活动的具体分工,学生自己出示分工表格。 师:老师准备了低音铝片琴、甩琴、彩色音条,大家想怎样加入?顺序和标准又是怎样的? 生:大家好!我认为......学生之间相互补充。 老师将初步方案和标准板书在黑板上。 学生在学会歌曲演唱的基础上,根据老师提供的乐器自己制定表演创作方案,充分信任学生,引导学生围绕音乐标准来设计,培养学生的创造力。

四、第一次创作表现 学生根据方案,分层练习,完整表现。 1.请分工人员拿起自己的乐器,学生给新西兰校长们乐器,并邀请他们参与到课堂中来,一起参与音乐活动。 2.一个学生指挥乐谱,按照方案开始练习,如首先练习甩琴,所有拿甩琴的同学看乐谱演奏甩琴,准确的在每小节第一拍演奏,看清楚和旋标记。3.同时加入彩色音条,甩琴和彩色音条整齐演奏的基础上,老师带一个学生加入低音铝片琴。 (以上是假设,具体情况根据学生方案来确定) 4.老师弹钢琴,所有同学边演唱边演奏。(歌曲一段尝试) 学生根据创作方案和分工进行分层练习,学生成为了课堂的主人,极大地调动了学生的积极性,每个人都是音乐家,一起合作,配合默契,才能创造出美妙的音乐。

五、教师引导二次创作 在第一次创作的基础上,老师引导学生进行二次创作。 1.师:我们除了课堂上的乐器外,还可以加入同学们生活中擅长的乐器,请两位拉小提琴的同学演奏歌曲的前奏和间奏,音乐情绪又有什么变化? 2.两个学生拉小提琴演奏一段前奏。 3.师:有优美的开头还要美妙的结尾就更好了,请一个同学用三角铁表现歌声飘向远方的意境。 4.全体人员试着表现一段 5.老师也来一段即兴创作吧,师边说边板书 “前奏+A+B+A+尾声”。 6.全体人员完整表现创作作品。 音乐课程标准里运用生活中的音乐元素来进行音乐学习,提升学生个人音乐素养,让每个学生各有所长。老师的即兴创作激发学生探究的欲望,以及对音乐多元文化的理解。

六、作品对比 将最初的演唱和创作后的演唱进行对比。 学生第三次对话:对比刚开始上课的演唱视频和现在的作品,歌曲有什么变化?怎样可以把创作的作品表现得更好? 学生:大家好!我认为......学生说完请下一个同学补充。 老师板书学生的观点和建议。 通过视频对比,更加直观的感受到歌曲经过改编后的变化,更好地思考哪些地方还可以完善得更好。

七、再次完整表现 经过对比,学生对歌曲的理解更深入,并且完整再现创作。 师:经过对比,大家提出了很多非常专业的建议,希望我们能更加投入地表演咱们自己的作品,也邀请所有听课老师在B段跟我们和我们一起演唱。 全体人员再次完整表演歌曲“前奏+A+B+A+尾声”。 好的音乐作品可以让更多的人享受音乐带来的快乐和美好。再次表现作品,让学生真正走进音乐中。

八、积淀创作心得 二度创作再次表现后,学生交流创作和表演心得。 师;今天,我们把一首歌曲进行了新的改编,歌曲变得更打动人心了,越来越美了,你们在整个创作活动中,有哪些体会和感悟? 学生对话四:大家好!我认为......学生之间相互补充。 老师将学生的感悟板书到黑板上。 师小结,黑板上记录了大家四次比较集中的对话,说明大家对音乐的理解能力很强,希望大家能够创造出更多好听的音乐! 一次美好的音乐创作之旅,对每一个学生都是一次难得的音乐体会,大家相互交流,自我沉淀,对提升学生的音乐审美能力有很大的作用。

【板书设计】

【教学反思】

美好音乐体验从“聆听”开始

——《嘹亮歌声》教学反思

新课标指出:“音乐是听觉艺术,学生主要通过听觉活动感受与体验音乐。”在我平常的教学中遇到了许多困惑,觉得自己最缺乏的就是将这些理念转化为行之有效的方法和策略,如何真正达到高效。本学期我尝试了“一课多法”的实践探索,就是在每首歌曲教学时选用不同的教学方法进行比较,看哪种方法对学生来说更有兴趣,效果更佳。

就拿刚刚上完的一节《嘹亮歌声》来说说自己的几点启示和思考吧:

从“听”节奏入手,调动有效的参与。

在准备上课之前,我反复演唱了多次,发现下面这个节奏型

是歌曲的“音乐主干”,出现了8次,组成了音乐的八个乐句。

让学生根据节奏创编动作,比如0 休止符握拳,X四分音符拍肩,全音符双手从下往上自然打开,用声势律动的方式使学生深深记住这个节奏型。为了训练学生在0休止符时带上整齐的呼吸,我邀请一个同学出来扮演休止符,给他一个碰铃,其余同学在休止符时练习呼吸,听到碰铃声就带上呼吸。在多次边听音乐带上声势表演后,学生对作品的旋律,整体感受初步形成,为唱歌教学做了很好的铺垫。

2.从“听”轮唱入手,体验回声的悠扬。

选择 游戏聆听方法,先听老师唱一句旋律,学生用声音模仿老师的“影子”。问生:聆听刚才的演唱仿佛是在哪儿?像什么声音?学生回答:回声、回音。聆听老师用钢琴演奏回声的效果,学生看着乐谱模仿回声。接着聆听一下别人演唱的回声,跟我们表现的有什么不同?通过不同的聆听方式,不仅解决了轮唱的技巧掌握,还体会了回声的美妙。

3.从“听”合唱入手,感受和声的魅力。

歌曲的最后一个乐句是合唱的形式,同节奏不同音高的合唱对学生的听觉要求更高了。我想学生只有先听出来是两个什么旋律才能准确的唱出来。于是我用了听辨的游戏,即兴弹奏一个声部,学生听辩出是哪个声部并试着哼唱,我用弱的力度弹奏,学生用强的力度演唱,还可以反过来演唱,在多次互动游戏后学生只是掌握了横向的旋律,合起来唱容易跑调。在练习纵向和声的演唱时,还是用听的方式让学生先听出来,在心里默唱自己声部,然后让学生倾听老师的演唱(师弹一声部的旋律,唱二声部的旋律),多种方式加深学生听的感受。

4.从“听”吹奏入手,丰富歌曲的表现。

聆听的方法有多种,除了聆听演唱,钢琴声以外,还可以借助竖笛辅助合唱教学,刺激学生音乐听觉的发展。歌曲是F大调,为了便于学生吹奏,我把曲谱译成了C大调,从师生合作吹奏到生生合作吹奏,最后到两声部的合奏,运用了强弱对比吹奏,速度变化吹奏,激发学生深层次的聆听音色的效果,学生不仅学习了降7的指法,还将听觉训练潜意识的贯穿始终。

回顾这堂音乐合唱课,还有一些值得我去思考的问题:

问题一:学生对音乐有没有充分的体验?

我在下课后问了问学生对这首歌曲的感受,学生说歌曲很好听,但对歌曲的表达的内容不太了解。我想是这节课音乐的感染力还未达到这样的深度,从教学效果看学生对音乐的教学体验层次还不够深入。除了课堂教学外,还要在课外下功夫,可以给学生更多的机会接触各国民族的音乐,学生听得多,见得广,音乐素养越高就越能引起共鸣。

问题二:学生如何高效参与课堂教学?

为了让学生能充分驾驭这首合唱歌曲,我用了三个课时来教授,如果按教师用书的一课时学生根本无法完成。可能是我过度准求完美,强调歌曲的细节,所以花费了较多的时间。如果能发动学生主动全部参与,优化课堂结构,方法加强实用性和有效性,这就要求我们老师在授课前要充分深度理解教材,转化为教材只是学生学习的工具,相信可能只需要两课时任务就能完成了。

以上是我上完这节课后的一些感想和疑惑,希望最终通过我的教学,学生都能真正掌握演唱方法,唱会歌,唱好歌。

同课章节目录

- 第1课 爱祖国

- 我们走进十月的阳光

- 红旗颂(片段)

- 卢沟谣

- 祖国祖国我们爱你

- 只怕不抵抗

- 第2课 美妙童音

- 猜调

- 木偶的步态舞

- 穷人的孩子早当家

- 摇船调

- 一只鸟仔

- 第3课 我们的朋友

- 空山鸟语

- 荫中鸟

- 顽皮的杜鹃

- 柳树姑娘

- 第4课 春天的歌

- 杨柳青

- 春

- 嘀哩嘀哩

- 春天举行音乐会

- 发声练习

- 第5课 音乐会

- 进行曲

- 《男生贾里新传》主题曲

- 船歌

- 我是小音乐家

- 嘹亮歌声

- 第6课 牧童之歌

- 小放牛

- 孤独的牧羊人

- 剪羊毛

- 小小羊儿要回家

- 第7课 老师您好

- 我爱米兰

- 飞来的花瓣

- 每当我走过老师窗前

- 甜甜的秘密

- 第8课 家乡赞歌

- 帕米尔,我的家乡多么美

- 在那桃花盛开的地方

- 梭罗河

- 山里的孩子心爱山

- 小巴郎,童年的太阳

- 第9课 拥军

- 老靠山调

- 赤胆忠心保国家

- 我的庄靠山坡

- 挂红灯

- 游戏宫

- 快乐的童年

- 欢乐谷

- 大树桩你有几岁

- 小乌鸦爱妈妈

- 我的音乐表现