2 周总理,你在哪里 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2 周总理,你在哪里 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-29 15:40:11 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

2 周总理,你在哪里

以问句引起读者思考,表达了人民对周总理的深沉怀念之情。同时,诗题点明了诗歌的线索。

天灰蒙蒙的,又阴又冷。长安街两旁的人行道上挤满了男女老少。路那样长,人那样多,向东望不见头,向西望不见尾。人们臂上都缠着黑纱,胸前都佩着白花,眼睛都望着周总理的灵车将要开来的方向。一位满头银发的老奶奶拄着拐杖,背靠着一棵洋槐树,焦急而又耐心地等待着。一对青年夫妇,丈夫抱着小女儿,妻子领着六七岁的儿子,他们挤下了人行道,探着身子张望。一群泪痕满面的红领巾,相互扶着肩,踮着脚望着,望着……

夜幕开始降下来。几辆前导车过去以后,总理的灵车缓缓地开来了。灵车四周挂着黑色和黄色的挽幛,上面装饰着白花,庄严,肃穆。人们心情沉痛,目光随着灵车移动。好像有谁在无声地指挥。老人、青年、小孩,都不约而同地站直了身体,摘下帽子,静静地望着灵车,哭泣着,顾不得擦去腮边的泪水。

就在这十里长街上,我们的周总理迎送过多少位来自五洲四海的国际友人,陪着毛主席检阅过多少次人民群众。人们常常幸福地看到周总理,看到他矫健的身躯,慈祥的面庞。然而今天,他静静地躺在灵车里,渐渐远去,和我们永别了!

灵车缓缓地前进,牵动着千万人的心。许多人在人行道上追着灵车跑。人们多么希望车子能停下来,希望时间能停下来!可是灵车渐渐地远去了,最后消失在苍茫的夜色中了。人们还是面向灵车开去的方向,静静地站着,站着,好像在等待周总理回来。

——《十里长街送总理》

新课导入

把握这首诗的感情基调,读准重音和节奏,有感情地诵读全诗。

欣赏诗歌巧妙的构思,品味反复、拟人、排比等修辞手法的巧妙运用。(重点)

感受周总理为革命鞠躬尽瘁的伟大品格,体会人民无限怀念周总理的深情。(难点)

学习目标

本诗选自《柯岩文集》第五卷(四川文艺出版社2009年版)。1976年1月8日,敬爱的周总理与世长辞,全党和全国各族人民陷入无限悲痛之中。1977年,在周总理逝世一周年的日子里,人们自发地开展了各种悼念活动,以各种形式寄托哀思与深情,本诗就发表在这一天。

背景链接

新诗指五四运动前后产生、有别于古典诗歌、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。

从形式上看,新诗打破了旧体诗格律的限制,运用白话,生动活泼;从内容上看,新诗主要表现科学、民主的新时代的内容。其倡导者和初期作家有胡适、刘半农、沈尹默、周作人等。

文体知识

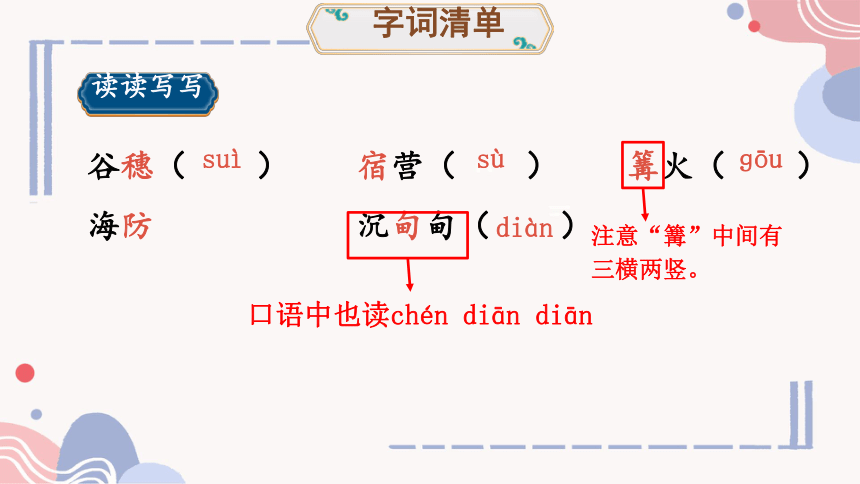

读读写写

谷穗( ) 宿营( ) 篝火( )

海防 沉甸甸( )

suì

sù

ɡōu

diàn

口语中也读chén diān diān

字词清单

注意“篝”中间有三横两竖。

本诗可分为哪几个部分?试梳理概括。

第一部分(1):呼唤周总理,倾诉对周总理的敬爱与怀念之情,奠定抒情基调。

第二部分(2—6):写寻找周总理,展现周总理的不朽业绩和光辉形象。

第三部分(7—9):进一步深化周总理的形象和人民对他的感情,表明周总理永远活在人民心里。

整体感知

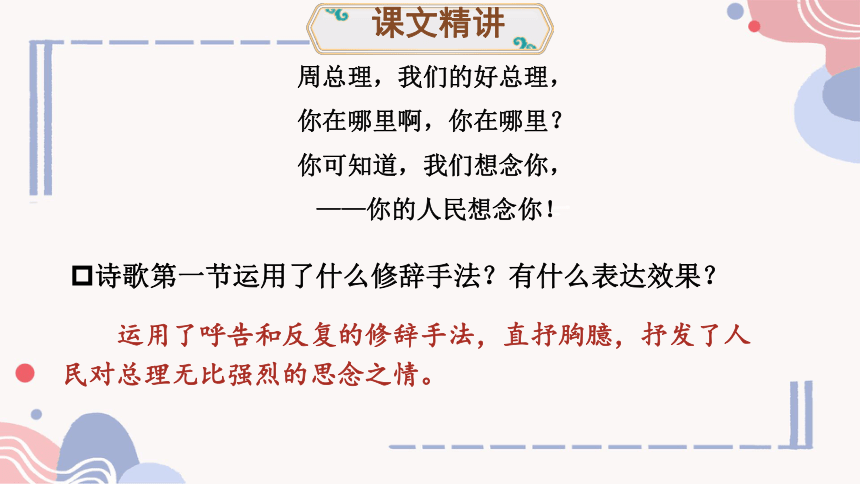

周总理,我们的好总理,

你在哪里啊,你在哪里?

你可知道,我们想念你,

——你的人民想念你!

诗歌第一节运用了什么修辞手法?有什么表达效果?

运用了呼告和反复的修辞手法,直抒胸臆,抒发了人民对总理无比强烈的思念之情。

课文精讲

状元贴士

呼 告

在行文中直呼文中的人或物的一种修辞手法。即对本来不在面前的人或物直接呼唤,并且与之说话。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,增强感染力,并引发读者强烈的情感共鸣。

诗中多次运用反复这一修辞手法,体会其表达效果。

位置 表达效果

第1节

第2—5节

第7节

第8节

第9节

“你在哪里”“想念你”连续反复,抒发了人民对总理无比强烈的思念之情。

第2—5节运用间隔反复,段落间构成排比。既使诗歌形式整齐,节奏铿锵,同时一唱三和,让人感受到诗人脚步的匆匆,心情的急切,将作品所表达的敬爱周总理、思念周总理的感情一次次向前推进,激情澎湃,酣畅淋漓。“他刚离去”反复出现,既表现了周总理风尘仆仆奔走于不同的革命战场,又暗示总理已经离开,同时为新的寻找提供线索和更广阔的空间,语意丰富。

“轻些呀,轻些”连续反复,表现了人民对总理的爱戴。

“在这里”连续反复五次,强调人民找到总理后的欣喜之情;“在一起”连续反复四次,表达人民对总理的爱戴。

“想念你”连续反复四次,与开头呼应,再次强调了人民永远怀念总理。

大量的反复和排比,或倾泻如潮的哀思,或呈现急切寻找的步履,或反映激动、欣喜的感情变化,不仅创造出铿锵的韵律、和谐的节奏,而且渲染出浓厚的氛围,传达出深挚的情感。

状元贴士

反 复

反复,一般分为“连续反复”和“间隔反复”两种。相同的语句多次出现,当中没有其他语句,叫作连续反复。如“在这里,在这里”。相同的语句多次出现,当中有其他语句间隔,叫作间隔反复。如“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……”。

“我们”走遍整个世界,找寻总理的身影。边读边想象,体会诗人寄寓其中的情感,揣摩构思的巧妙之处。

学习任务单

结构线索(寻找)

感情线索

询问

呼唤

寻找

回答

“周总理,①_________”

你在哪里

“周总理——”“周——总——理”

高山 ②_____ 森林③____ 整个世界 天安门前

大地

大海

“他刚离去” “接见外宾” “就在这里”“在人民心里”

④______

想念

诗人以“询问—呼唤—寻找—回答”为线索,通过人民热切的呼唤和山谷、大地、松涛、海浪、广场的回答,侧面刻画出周总理风尘仆仆、奔走在革命斗争和社会主义建设的最前沿的伟大形象,表现出他的崇高品质及与人民群众的血肉联系,抒发了对周总理无比崇敬和无限怀念的深情。

从高山、大地、森林、大海的回答中,你读出了一个怎样的总理形象?

高山

读出一个忠于革命、勇往直前的总理形象

大地

读出一个胸怀广博、关心农业生产的总理形象

森林

读出一个关心工业建设、平易近人的总理形象

大海

读出一个重视国防建设、关心战士的总理形象

本诗除了呼告和反复,还运用了什么修辞手法?试体会其效果。

诗中除了运用呼告和反复的修辞手法来抒发感情,还运用了拟人的修辞手法。诗人赋予天地万物以人的情感。听到人民群众深情的呼唤,山谷、大地、松涛、海浪、天安门广场发出了动人心弦的回音,仿佛成了周总理为革命、为人民辛劳一生的见证人。这种拟人的修辞手法的运用,深化了主题,使作品充满浪漫主义色彩,造成一种新颖壮阔的意境,增强了诗歌感人的力量。

反复朗读,感受诗句的节奏变化,体会“永远居住”“你的人民”等词语蕴含的深情。

“永远居住”强调总理的精神永垂不朽,“你的人民”强调总理与人民不可分割的紧密联系,蕴含了人民对总理的无限怀念、无比崇敬之情。

你永远居住在太阳升起的地方,

你永远居住在人民心里,

你的人民世世代代想念你!

想念你啊,想念你

——想——念——你……

这首诗用词准确而富于变化,语句精练而内涵丰富,试举例说明。

深入探究

诗人选用词语非常讲究。比如同是回答、回音的意思,诗人分别使用“山谷回音”“大地轰鸣”“松涛阵阵”“海浪声声”,不仅避免了语言运用的单调、乏味,而且动词的选择与主体形象高度吻合,贴切而又生动。

诗人选用精练的语句表达丰富的内涵。比如重复使用“我们对着……喊”,在内容上有利于场景的展开和诗意的开拓,能够创造出阔大、恢宏的意境;在形式上则可以造成回环往复的节奏,有利于情感的抒发和渲染。再如广场回音“轻些呀,轻些”,简单的叮嘱,却可以让读者感受到人民的爱戴,联想到总理的日理万机,留下丰富的想象空间。

周总理,你在哪里

询问(1)——你在哪里

呼唤寻找回答

想念(9)——人民世代想念你

山谷回音(2):他刚离去——奋斗不息

大地轰鸣(3):他刚离去——深入农村

松涛阵阵(4):他刚离去——深入林地

海浪声声(4):他刚离去——深入海防

整个世界(6):在革命需要的每一个地方

祖国的心脏(7)——日夜操劳

人民总理爱人民

结构梳理

就在这里(8)——与人民血肉相连

永垂不朽

崇敬怀念

人民总理人民爱

这首诗通过大胆的想象,运用呼告、反复、拟人等修辞手法,尽情的描绘了人们到处寻找、呼唤周总理的动人场面,讴歌了周总理一生的光辉业绩,充分表达出人民对周总理的深切缅怀、无比崇敬的思想感情。

主旨归纳

周总理一生的四个关键词

求学:为中华之崛起而读书

周恩来十二三岁时即有“为中华之崛起而读书”的伟大抱负。他学习好,与人为善,温和诚实,从不骄傲自大,从不盛气凌人。南开校长张伯苓称赞他说:周恩来是南开最好的学生。

革命:美满的现实需要我们大家共同去创造

1919年3月,21岁的周恩来为了中国的反帝反封建大业,毅然决定放弃在日本求学的机会,归国加入革命。回国后不久,五四运动即爆发,周恩来积极投身其中……

拓展延伸

公仆:我们国家的干部是人民的公仆,应该和群众同甘苦,共命运

周恩来是这样说的,更是这样做的。他的一生,为了党和人民的伟大事业,鞠躬尽瘁,死而后已,公而忘私,公而无私,他始终把人民放在心里。

外交:敢于向一切国家的长处学习

周恩来一生会见外宾逾千人,一生全方位、多层次地结交了无数“畏友”“诤友”,成为人们心中最受尊敬和最受信任的共产党人中的一员。

1898年—1921年

风华正茂 苦求真理

1922年—1935年

北伐长征 上下求索

1936年—1945年

民族危亡 挺身而出

1946年—1949年

解放民生 民主建国

1950年—1966年

日理万机 纵横寰宇

1967年—1976年

鞠躬尽瘁 死而后已

周总理的动人事迹有很多,你读过哪些关于周总理的文章?互相分享并交流。

课后作业

2 周总理,你在哪里

以问句引起读者思考,表达了人民对周总理的深沉怀念之情。同时,诗题点明了诗歌的线索。

天灰蒙蒙的,又阴又冷。长安街两旁的人行道上挤满了男女老少。路那样长,人那样多,向东望不见头,向西望不见尾。人们臂上都缠着黑纱,胸前都佩着白花,眼睛都望着周总理的灵车将要开来的方向。一位满头银发的老奶奶拄着拐杖,背靠着一棵洋槐树,焦急而又耐心地等待着。一对青年夫妇,丈夫抱着小女儿,妻子领着六七岁的儿子,他们挤下了人行道,探着身子张望。一群泪痕满面的红领巾,相互扶着肩,踮着脚望着,望着……

夜幕开始降下来。几辆前导车过去以后,总理的灵车缓缓地开来了。灵车四周挂着黑色和黄色的挽幛,上面装饰着白花,庄严,肃穆。人们心情沉痛,目光随着灵车移动。好像有谁在无声地指挥。老人、青年、小孩,都不约而同地站直了身体,摘下帽子,静静地望着灵车,哭泣着,顾不得擦去腮边的泪水。

就在这十里长街上,我们的周总理迎送过多少位来自五洲四海的国际友人,陪着毛主席检阅过多少次人民群众。人们常常幸福地看到周总理,看到他矫健的身躯,慈祥的面庞。然而今天,他静静地躺在灵车里,渐渐远去,和我们永别了!

灵车缓缓地前进,牵动着千万人的心。许多人在人行道上追着灵车跑。人们多么希望车子能停下来,希望时间能停下来!可是灵车渐渐地远去了,最后消失在苍茫的夜色中了。人们还是面向灵车开去的方向,静静地站着,站着,好像在等待周总理回来。

——《十里长街送总理》

新课导入

把握这首诗的感情基调,读准重音和节奏,有感情地诵读全诗。

欣赏诗歌巧妙的构思,品味反复、拟人、排比等修辞手法的巧妙运用。(重点)

感受周总理为革命鞠躬尽瘁的伟大品格,体会人民无限怀念周总理的深情。(难点)

学习目标

本诗选自《柯岩文集》第五卷(四川文艺出版社2009年版)。1976年1月8日,敬爱的周总理与世长辞,全党和全国各族人民陷入无限悲痛之中。1977年,在周总理逝世一周年的日子里,人们自发地开展了各种悼念活动,以各种形式寄托哀思与深情,本诗就发表在这一天。

背景链接

新诗指五四运动前后产生、有别于古典诗歌、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。

从形式上看,新诗打破了旧体诗格律的限制,运用白话,生动活泼;从内容上看,新诗主要表现科学、民主的新时代的内容。其倡导者和初期作家有胡适、刘半农、沈尹默、周作人等。

文体知识

读读写写

谷穗( ) 宿营( ) 篝火( )

海防 沉甸甸( )

suì

sù

ɡōu

diàn

口语中也读chén diān diān

字词清单

注意“篝”中间有三横两竖。

本诗可分为哪几个部分?试梳理概括。

第一部分(1):呼唤周总理,倾诉对周总理的敬爱与怀念之情,奠定抒情基调。

第二部分(2—6):写寻找周总理,展现周总理的不朽业绩和光辉形象。

第三部分(7—9):进一步深化周总理的形象和人民对他的感情,表明周总理永远活在人民心里。

整体感知

周总理,我们的好总理,

你在哪里啊,你在哪里?

你可知道,我们想念你,

——你的人民想念你!

诗歌第一节运用了什么修辞手法?有什么表达效果?

运用了呼告和反复的修辞手法,直抒胸臆,抒发了人民对总理无比强烈的思念之情。

课文精讲

状元贴士

呼 告

在行文中直呼文中的人或物的一种修辞手法。即对本来不在面前的人或物直接呼唤,并且与之说话。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,增强感染力,并引发读者强烈的情感共鸣。

诗中多次运用反复这一修辞手法,体会其表达效果。

位置 表达效果

第1节

第2—5节

第7节

第8节

第9节

“你在哪里”“想念你”连续反复,抒发了人民对总理无比强烈的思念之情。

第2—5节运用间隔反复,段落间构成排比。既使诗歌形式整齐,节奏铿锵,同时一唱三和,让人感受到诗人脚步的匆匆,心情的急切,将作品所表达的敬爱周总理、思念周总理的感情一次次向前推进,激情澎湃,酣畅淋漓。“他刚离去”反复出现,既表现了周总理风尘仆仆奔走于不同的革命战场,又暗示总理已经离开,同时为新的寻找提供线索和更广阔的空间,语意丰富。

“轻些呀,轻些”连续反复,表现了人民对总理的爱戴。

“在这里”连续反复五次,强调人民找到总理后的欣喜之情;“在一起”连续反复四次,表达人民对总理的爱戴。

“想念你”连续反复四次,与开头呼应,再次强调了人民永远怀念总理。

大量的反复和排比,或倾泻如潮的哀思,或呈现急切寻找的步履,或反映激动、欣喜的感情变化,不仅创造出铿锵的韵律、和谐的节奏,而且渲染出浓厚的氛围,传达出深挚的情感。

状元贴士

反 复

反复,一般分为“连续反复”和“间隔反复”两种。相同的语句多次出现,当中没有其他语句,叫作连续反复。如“在这里,在这里”。相同的语句多次出现,当中有其他语句间隔,叫作间隔反复。如“我们对着高山喊:周总理……我们对着大地喊:周总理……”。

“我们”走遍整个世界,找寻总理的身影。边读边想象,体会诗人寄寓其中的情感,揣摩构思的巧妙之处。

学习任务单

结构线索(寻找)

感情线索

询问

呼唤

寻找

回答

“周总理,①_________”

你在哪里

“周总理——”“周——总——理”

高山 ②_____ 森林③____ 整个世界 天安门前

大地

大海

“他刚离去” “接见外宾” “就在这里”“在人民心里”

④______

想念

诗人以“询问—呼唤—寻找—回答”为线索,通过人民热切的呼唤和山谷、大地、松涛、海浪、广场的回答,侧面刻画出周总理风尘仆仆、奔走在革命斗争和社会主义建设的最前沿的伟大形象,表现出他的崇高品质及与人民群众的血肉联系,抒发了对周总理无比崇敬和无限怀念的深情。

从高山、大地、森林、大海的回答中,你读出了一个怎样的总理形象?

高山

读出一个忠于革命、勇往直前的总理形象

大地

读出一个胸怀广博、关心农业生产的总理形象

森林

读出一个关心工业建设、平易近人的总理形象

大海

读出一个重视国防建设、关心战士的总理形象

本诗除了呼告和反复,还运用了什么修辞手法?试体会其效果。

诗中除了运用呼告和反复的修辞手法来抒发感情,还运用了拟人的修辞手法。诗人赋予天地万物以人的情感。听到人民群众深情的呼唤,山谷、大地、松涛、海浪、天安门广场发出了动人心弦的回音,仿佛成了周总理为革命、为人民辛劳一生的见证人。这种拟人的修辞手法的运用,深化了主题,使作品充满浪漫主义色彩,造成一种新颖壮阔的意境,增强了诗歌感人的力量。

反复朗读,感受诗句的节奏变化,体会“永远居住”“你的人民”等词语蕴含的深情。

“永远居住”强调总理的精神永垂不朽,“你的人民”强调总理与人民不可分割的紧密联系,蕴含了人民对总理的无限怀念、无比崇敬之情。

你永远居住在太阳升起的地方,

你永远居住在人民心里,

你的人民世世代代想念你!

想念你啊,想念你

——想——念——你……

这首诗用词准确而富于变化,语句精练而内涵丰富,试举例说明。

深入探究

诗人选用词语非常讲究。比如同是回答、回音的意思,诗人分别使用“山谷回音”“大地轰鸣”“松涛阵阵”“海浪声声”,不仅避免了语言运用的单调、乏味,而且动词的选择与主体形象高度吻合,贴切而又生动。

诗人选用精练的语句表达丰富的内涵。比如重复使用“我们对着……喊”,在内容上有利于场景的展开和诗意的开拓,能够创造出阔大、恢宏的意境;在形式上则可以造成回环往复的节奏,有利于情感的抒发和渲染。再如广场回音“轻些呀,轻些”,简单的叮嘱,却可以让读者感受到人民的爱戴,联想到总理的日理万机,留下丰富的想象空间。

周总理,你在哪里

询问(1)——你在哪里

呼唤寻找回答

想念(9)——人民世代想念你

山谷回音(2):他刚离去——奋斗不息

大地轰鸣(3):他刚离去——深入农村

松涛阵阵(4):他刚离去——深入林地

海浪声声(4):他刚离去——深入海防

整个世界(6):在革命需要的每一个地方

祖国的心脏(7)——日夜操劳

人民总理爱人民

结构梳理

就在这里(8)——与人民血肉相连

永垂不朽

崇敬怀念

人民总理人民爱

这首诗通过大胆的想象,运用呼告、反复、拟人等修辞手法,尽情的描绘了人们到处寻找、呼唤周总理的动人场面,讴歌了周总理一生的光辉业绩,充分表达出人民对周总理的深切缅怀、无比崇敬的思想感情。

主旨归纳

周总理一生的四个关键词

求学:为中华之崛起而读书

周恩来十二三岁时即有“为中华之崛起而读书”的伟大抱负。他学习好,与人为善,温和诚实,从不骄傲自大,从不盛气凌人。南开校长张伯苓称赞他说:周恩来是南开最好的学生。

革命:美满的现实需要我们大家共同去创造

1919年3月,21岁的周恩来为了中国的反帝反封建大业,毅然决定放弃在日本求学的机会,归国加入革命。回国后不久,五四运动即爆发,周恩来积极投身其中……

拓展延伸

公仆:我们国家的干部是人民的公仆,应该和群众同甘苦,共命运

周恩来是这样说的,更是这样做的。他的一生,为了党和人民的伟大事业,鞠躬尽瘁,死而后已,公而忘私,公而无私,他始终把人民放在心里。

外交:敢于向一切国家的长处学习

周恩来一生会见外宾逾千人,一生全方位、多层次地结交了无数“畏友”“诤友”,成为人们心中最受尊敬和最受信任的共产党人中的一员。

1898年—1921年

风华正茂 苦求真理

1922年—1935年

北伐长征 上下求索

1936年—1945年

民族危亡 挺身而出

1946年—1949年

解放民生 民主建国

1950年—1966年

日理万机 纵横寰宇

1967年—1976年

鞠躬尽瘁 死而后已

周总理的动人事迹有很多,你读过哪些关于周总理的文章?互相分享并交流。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)