第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 测试卷(含答案)--2024-2025学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 测试卷(含答案)--2024-2025学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 132.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-07-29 17:34:00 | ||

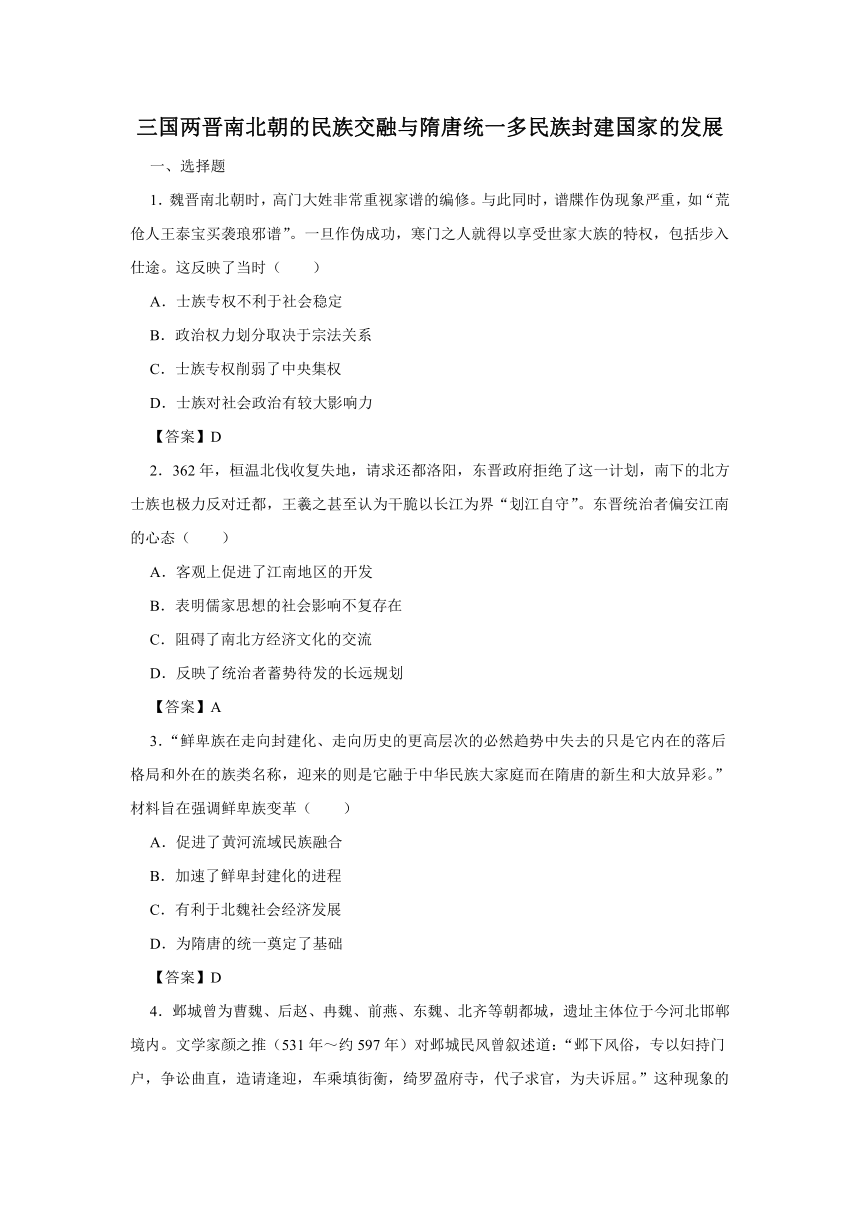

图片预览

文档简介

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题

1.魏晋南北朝时,高门大姓非常重视家谱的编修。与此同时,谱牒作伪现象严重,如“荒伧人王泰宝买袭琅邪谱”。一旦作伪成功,寒门之人就得以享受世家大族的特权,包括步入仕途。这反映了当时( )

A.士族专权不利于社会稳定

B.政治权力划分取决于宗法关系

C.士族专权削弱了中央集权

D.士族对社会政治有较大影响力

2.362年,桓温北伐收复失地,请求还都洛阳,东晋政府拒绝了这一计划,南下的北方士族也极力反对迁都,王羲之甚至认为干脆以长江为界“划江自守”。东晋统治者偏安江南的心态( )

A.客观上促进了江南地区的开发

B.表明儒家思想的社会影响不复存在

C.阻碍了南北方经济文化的交流

D.反映了统治者蓄势待发的长远规划

3.“鲜卑族在走向封建化、走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料旨在强调鲜卑族变革( )

A.促进了黄河流域民族融合

B.加速了鲜卑封建化的进程

C.有利于北魏社会经济发展

D.为隋唐的统一奠定了基础

4.邺城曾为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等朝都城,遗址主体位于今河北邯郸境内。文学家颜之推(531年~约597年)对邺城民风曾叙述道:“邺下风俗,专以妇持门户,争讼曲直,造请逢迎,车乘填街衡,绮罗盈府寺,代子求官,为夫诉屈。”这种现象的出现( )

A.与当时民族交往影响有关

B.表明男女地位实现了平等

C.推动了北魏孝文帝的改革

D.反映邺城社会矛盾较尖锐

5.魏晋南北朝时,有司选举,必稽谱籍。贞观初年,唐太宗命令重修谱牒,以当今官品作为门第高低的依据;唐高宗时修《姓氏录》,凡本朝官至五品以上均得列为士族;许多一字不识的穷汉出身的人,因军功成了士族。可见唐代( )

A.门第对社会的影响基本消失

B.开庶族地主参与朝政的先河

C.抑士扬庶,以缓和社会矛盾

D.科举制增强了社会的流动性

6.据史书记载,西域古国高昌国原本保持有土地自由买卖的习惯。公元640年,唐灭高昌国,置高昌县,后来又设安西都护府进行统辖。自此以后,该地的土地自由买卖现象逐渐消失。造成这一变化的原因是( )

A.经济区域化分工范围扩大

B.中国经济重心向南方迁移

C.唐朝重视保护自耕农经济

D.中央集权不利于西域发展

7.羁縻政策起源于战国时期秦灭巴之后,“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其巴氏爵比不更。”唐高祖时正式确立“怀柔远人,义在羁縻”的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐以疆土”。羁縻政策的实施( )

A.有利于扩大中华民族的统治区域

B.形成了中央对地方的直接有效管辖

C.维护了多民族国家的团结和稳定

D.激化了边远少数民族与中央的矛盾

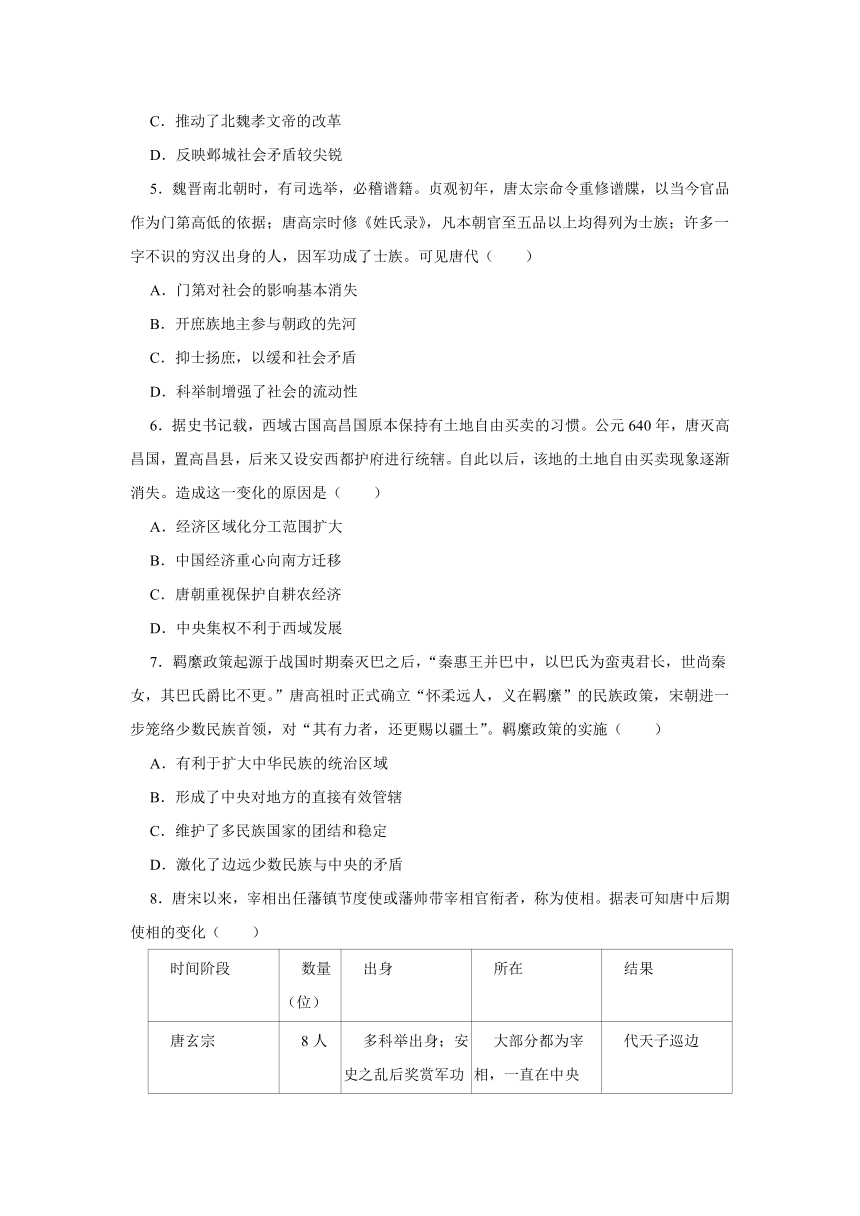

8.唐宋以来,宰相出任藩镇节度使或藩帅带宰相官衔者,称为使相。据表可知唐中后期使相的变化( )

时间阶段 数量(位) 出身 所在 结果

唐玄宗 8人 多科举出身;安史之乱后奖赏军功 大部分都为宰相,一直在中央 代天子巡边

唐肃宗——唐懿宗(100年间) 36人 几乎都是藩镇节度使 多数在藩镇,不在中央 形成大量强藩

唐慎宗——唐哀帝(34年间) 67人 强藩霸臣推荐 几乎全部在藩镇,不在中央 藩镇之间频繁征战

A.推动中枢权力体系完善

B.说明藩镇制度名存实亡

C.分割相权加强君主专制

D.表明藩镇割据愈演愈烈

9.唐朝开元时期的边镇将帅中,从出身看,“蕃将”基本不再是唐初归附的少数民族贵族,而是寒微部民或贱民,“汉将”也是出身寒微的军人;他们的部将也基本如此。出现这一变化的经济因素最有可能是( )

A.均田制遭到破坏

B.游牧经济与农耕经济的冲突

C.工商业迅速发展

D.政府对边镇财政支持的减弱

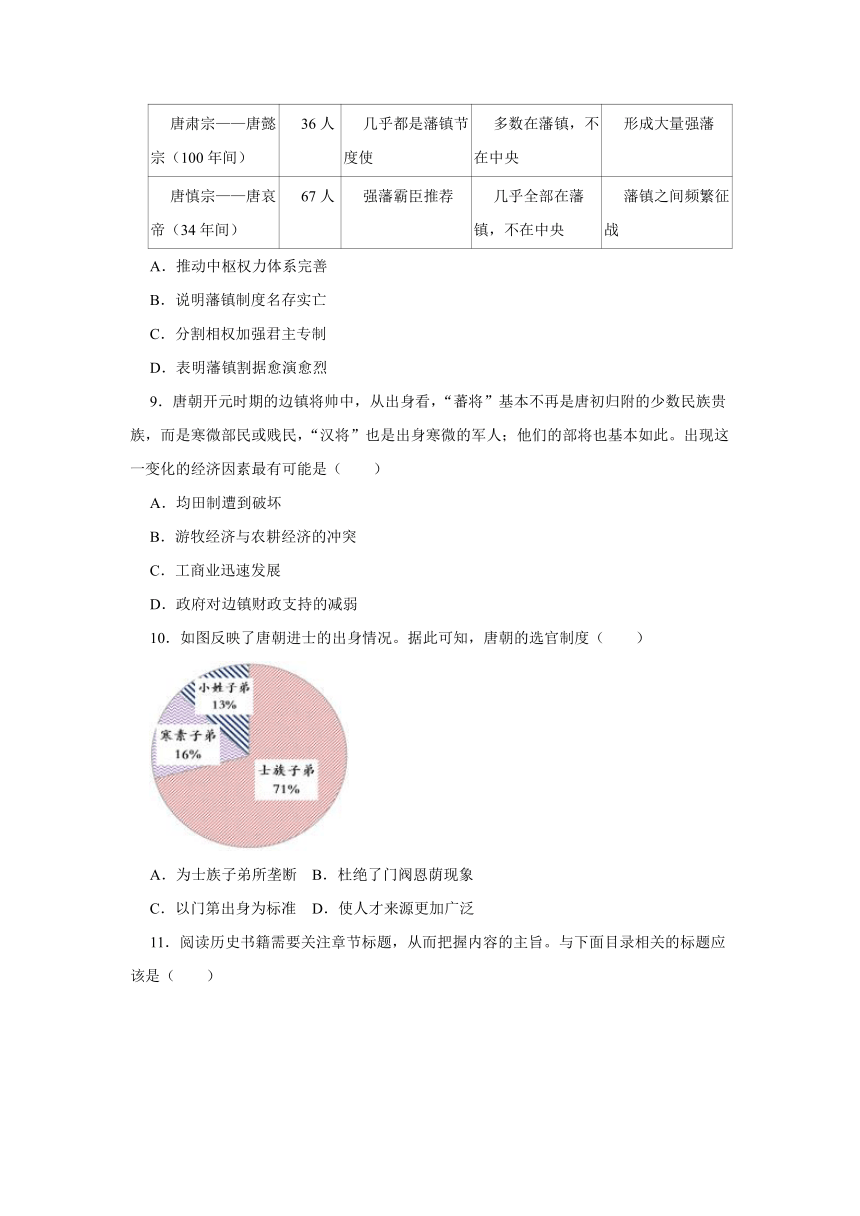

10.如图反映了唐朝进士的出身情况。据此可知,唐朝的选官制度( )

A.为士族子弟所垄断 B.杜绝了门阀恩荫现象

C.以门第出身为标准 D.使人才来源更加广泛

11.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下面目录相关的标题应该是( )

A.统一国家的建立 B.政权分立与民族融合

C.繁荣开放的社会 D.国家产生和社会变革

12.北魏时,贾思勰的《齐民要术》总结出一套个体农户农副兼营的精耕细作农业模式,反复强调农户不要过度扩大耕种面积,“宁可少好,不可多恶”。这表明( )

A.精耕细作的目的是追求农业收益的最大化

B.精耕细作农业遏止了大土地所有制的发展

C.个体农户为主体的耕作模式抑制农业的进步

D.人口与土地的尖锐矛盾导致耕作模式的转变

二、非选择题(共52分)

13.[2023·湖南衡阳高三模拟预测]阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

从上图中任选3个及以上相关信息,自拟一个主题,运用所选信息并结合所学知识,围绕主题予以阐释。(要求:史论结合,史实准确,逻辑清晰)

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题

1.魏晋南北朝时,高门大姓非常重视家谱的编修。与此同时,谱牒作伪现象严重,如“荒伧人王泰宝买袭琅邪谱”。一旦作伪成功,寒门之人就得以享受世家大族的特权,包括步入仕途。这反映了当时( )

A.士族专权不利于社会稳定

B.政治权力划分取决于宗法关系

C.士族专权削弱了中央集权

D.士族对社会政治有较大影响力

【答案】D

2.362年,桓温北伐收复失地,请求还都洛阳,东晋政府拒绝了这一计划,南下的北方士族也极力反对迁都,王羲之甚至认为干脆以长江为界“划江自守”。东晋统治者偏安江南的心态( )

A.客观上促进了江南地区的开发

B.表明儒家思想的社会影响不复存在

C.阻碍了南北方经济文化的交流

D.反映了统治者蓄势待发的长远规划

【答案】A

3.“鲜卑族在走向封建化、走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料旨在强调鲜卑族变革( )

A.促进了黄河流域民族融合

B.加速了鲜卑封建化的进程

C.有利于北魏社会经济发展

D.为隋唐的统一奠定了基础

【答案】D

4.邺城曾为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等朝都城,遗址主体位于今河北邯郸境内。文学家颜之推(531年~约597年)对邺城民风曾叙述道:“邺下风俗,专以妇持门户,争讼曲直,造请逢迎,车乘填街衡,绮罗盈府寺,代子求官,为夫诉屈。”这种现象的出现( )

A.与当时民族交往影响有关

B.表明男女地位实现了平等

C.推动了北魏孝文帝的改革

D.反映邺城社会矛盾较尖锐

【答案】A

5.魏晋南北朝时,有司选举,必稽谱籍。贞观初年,唐太宗命令重修谱牒,以当今官品作为门第高低的依据;唐高宗时修《姓氏录》,凡本朝官至五品以上均得列为士族;许多一字不识的穷汉出身的人,因军功成了士族。可见唐代( )

A.门第对社会的影响基本消失

B.开庶族地主参与朝政的先河

C.抑士扬庶,以缓和社会矛盾

D.科举制增强了社会的流动性

【答案】C

6.据史书记载,西域古国高昌国原本保持有土地自由买卖的习惯。公元640年,唐灭高昌国,置高昌县,后来又设安西都护府进行统辖。自此以后,该地的土地自由买卖现象逐渐消失。造成这一变化的原因是( )

A.经济区域化分工范围扩大

B.中国经济重心向南方迁移

C.唐朝重视保护自耕农经济

D.中央集权不利于西域发展

【答案】C

7.羁縻政策起源于战国时期秦灭巴之后,“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其巴氏爵比不更。”唐高祖时正式确立“怀柔远人,义在羁縻”的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐以疆土”。羁縻政策的实施( )

A.有利于扩大中华民族的统治区域

B.形成了中央对地方的直接有效管辖

C.维护了多民族国家的团结和稳定

D.激化了边远少数民族与中央的矛盾

【答案】C

8.唐宋以来,宰相出任藩镇节度使或藩帅带宰相官衔者,称为使相。据表可知唐中后期使相的变化( )

时间阶段 数量(位) 出身 所在 结果

唐玄宗 8人 多科举出身;安史之乱后奖赏军功 大部分都为宰相,一直在中央 代天子巡边

唐肃宗——唐懿宗(100年间) 36人 几乎都是藩镇节度使 多数在藩镇,不在中央 形成大量强藩

唐慎宗——唐哀帝(34年间) 67人 强藩霸臣推荐 几乎全部在藩镇,不在中央 藩镇之间频繁征战

A.推动中枢权力体系完善

B.说明藩镇制度名存实亡

C.分割相权加强君主专制

D.表明藩镇割据愈演愈烈

【答案】D

9.唐朝开元时期的边镇将帅中,从出身看,“蕃将”基本不再是唐初归附的少数民族贵族,而是寒微部民或贱民,“汉将”也是出身寒微的军人;他们的部将也基本如此。出现这一变化的经济因素最有可能是( )

A.均田制遭到破坏

B.游牧经济与农耕经济的冲突

C.工商业迅速发展

D.政府对边镇财政支持的减弱

【答案】A

10.如图反映了唐朝进士的出身情况。据此可知,唐朝的选官制度( )

A.为士族子弟所垄断 B.杜绝了门阀恩荫现象

C.以门第出身为标准 D.使人才来源更加广泛

【答案】D

11.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下面目录相关的标题应该是( )

A.统一国家的建立 B.政权分立与民族融合

C.繁荣开放的社会 D.国家产生和社会变革

【答案】B

12.北魏时,贾思勰的《齐民要术》总结出一套个体农户农副兼营的精耕细作农业模式,反复强调农户不要过度扩大耕种面积,“宁可少好,不可多恶”。这表明( )

A.精耕细作的目的是追求农业收益的最大化

B.精耕细作农业遏止了大土地所有制的发展

C.个体农户为主体的耕作模式抑制农业的进步

D.人口与土地的尖锐矛盾导致耕作模式的转变

【答案】A

二、非选择题(共52分)

13.[2023·湖南衡阳高三模拟预测]阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

从上图中任选3个及以上相关信息,自拟一个主题,运用所选信息并结合所学知识,围绕主题予以阐释。(要求:史论结合,史实准确,逻辑清晰)

答案:(示例一)选取信息:三教合一;李白、杜甫的诗歌;胡旋舞。

主题:隋唐时期的文化呈现多元的特点。

论述:隋唐时期,尤其是唐朝,封建国家大一统,政府实行开明的民族政策,民族交流、交融十分频繁。其具体表现有:三教合一;李白、杜甫的诗歌;胡旋舞。就三教合一而言,经过魏晋南北朝的分裂割据,中国本土的宗教道教,以及外传宗教佛教,均在中国有了广泛的受众,它们与传统儒家思想一起,影响着中国人的思想。就李、杜诗歌与胡旋舞而言,这一时期,唐诗的创作达到顶峰,李白的诗歌体现了盛唐气象,杜甫的诗歌沉郁顿挫,反映了安史之乱以后唐朝的社会境况;在各民族频繁交流的大背景下,来自西域地区的乐舞如胡旋舞传入中原地区,丰富了中原人民的娱乐生活。

结论:隋唐时期,尤其是唐朝,封建国家大一统,政府实行开明的民族政策,民族交流、交融十分频繁,思想文化领域呈现多元的特点。

(示例二)选取信息:陆上丝绸之路的繁荣;都护府与藩镇的设立;三教合一。

主题:民族交融与统一多民族封建国家的发展。

论述:隋唐时期是中国封建社会的进一步发展与繁荣时期,其主要表现为:陆上丝绸之路的繁荣;都护府与藩镇的设立;三教合一。在经济上,伴随隋唐时期农业、手工业与商业经济的发展,极大地丰富了人们的物质生活,也为沟通汉族与西域各族及中外的丝绸之路的繁荣奠定了坚实的物质基础;在政治上,隋唐中央政府在前代的基础上进一步加强对边疆地区的管理,如设置都护府与藩镇,有利于巩固统一多民族国家;在文化上,这一时期,在政治、经济高度繁荣的基础上,外传的佛教、本土的道教以及传统的儒家思想在中华大地均产生了广泛的影响,形成了三教并行的局面。与此同时,一些儒家学者,如韩愈,以弘扬“道统”为己任,积极推进传统儒学的复兴。

综上所述,从政治、经济、文化等多方面来看,隋唐时期的制度文明、物质基础及思想文化均高度繁荣,是统一多民族国家进一步发展时期。

一、选择题

1.魏晋南北朝时,高门大姓非常重视家谱的编修。与此同时,谱牒作伪现象严重,如“荒伧人王泰宝买袭琅邪谱”。一旦作伪成功,寒门之人就得以享受世家大族的特权,包括步入仕途。这反映了当时( )

A.士族专权不利于社会稳定

B.政治权力划分取决于宗法关系

C.士族专权削弱了中央集权

D.士族对社会政治有较大影响力

2.362年,桓温北伐收复失地,请求还都洛阳,东晋政府拒绝了这一计划,南下的北方士族也极力反对迁都,王羲之甚至认为干脆以长江为界“划江自守”。东晋统治者偏安江南的心态( )

A.客观上促进了江南地区的开发

B.表明儒家思想的社会影响不复存在

C.阻碍了南北方经济文化的交流

D.反映了统治者蓄势待发的长远规划

3.“鲜卑族在走向封建化、走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料旨在强调鲜卑族变革( )

A.促进了黄河流域民族融合

B.加速了鲜卑封建化的进程

C.有利于北魏社会经济发展

D.为隋唐的统一奠定了基础

4.邺城曾为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等朝都城,遗址主体位于今河北邯郸境内。文学家颜之推(531年~约597年)对邺城民风曾叙述道:“邺下风俗,专以妇持门户,争讼曲直,造请逢迎,车乘填街衡,绮罗盈府寺,代子求官,为夫诉屈。”这种现象的出现( )

A.与当时民族交往影响有关

B.表明男女地位实现了平等

C.推动了北魏孝文帝的改革

D.反映邺城社会矛盾较尖锐

5.魏晋南北朝时,有司选举,必稽谱籍。贞观初年,唐太宗命令重修谱牒,以当今官品作为门第高低的依据;唐高宗时修《姓氏录》,凡本朝官至五品以上均得列为士族;许多一字不识的穷汉出身的人,因军功成了士族。可见唐代( )

A.门第对社会的影响基本消失

B.开庶族地主参与朝政的先河

C.抑士扬庶,以缓和社会矛盾

D.科举制增强了社会的流动性

6.据史书记载,西域古国高昌国原本保持有土地自由买卖的习惯。公元640年,唐灭高昌国,置高昌县,后来又设安西都护府进行统辖。自此以后,该地的土地自由买卖现象逐渐消失。造成这一变化的原因是( )

A.经济区域化分工范围扩大

B.中国经济重心向南方迁移

C.唐朝重视保护自耕农经济

D.中央集权不利于西域发展

7.羁縻政策起源于战国时期秦灭巴之后,“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其巴氏爵比不更。”唐高祖时正式确立“怀柔远人,义在羁縻”的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐以疆土”。羁縻政策的实施( )

A.有利于扩大中华民族的统治区域

B.形成了中央对地方的直接有效管辖

C.维护了多民族国家的团结和稳定

D.激化了边远少数民族与中央的矛盾

8.唐宋以来,宰相出任藩镇节度使或藩帅带宰相官衔者,称为使相。据表可知唐中后期使相的变化( )

时间阶段 数量(位) 出身 所在 结果

唐玄宗 8人 多科举出身;安史之乱后奖赏军功 大部分都为宰相,一直在中央 代天子巡边

唐肃宗——唐懿宗(100年间) 36人 几乎都是藩镇节度使 多数在藩镇,不在中央 形成大量强藩

唐慎宗——唐哀帝(34年间) 67人 强藩霸臣推荐 几乎全部在藩镇,不在中央 藩镇之间频繁征战

A.推动中枢权力体系完善

B.说明藩镇制度名存实亡

C.分割相权加强君主专制

D.表明藩镇割据愈演愈烈

9.唐朝开元时期的边镇将帅中,从出身看,“蕃将”基本不再是唐初归附的少数民族贵族,而是寒微部民或贱民,“汉将”也是出身寒微的军人;他们的部将也基本如此。出现这一变化的经济因素最有可能是( )

A.均田制遭到破坏

B.游牧经济与农耕经济的冲突

C.工商业迅速发展

D.政府对边镇财政支持的减弱

10.如图反映了唐朝进士的出身情况。据此可知,唐朝的选官制度( )

A.为士族子弟所垄断 B.杜绝了门阀恩荫现象

C.以门第出身为标准 D.使人才来源更加广泛

11.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下面目录相关的标题应该是( )

A.统一国家的建立 B.政权分立与民族融合

C.繁荣开放的社会 D.国家产生和社会变革

12.北魏时,贾思勰的《齐民要术》总结出一套个体农户农副兼营的精耕细作农业模式,反复强调农户不要过度扩大耕种面积,“宁可少好,不可多恶”。这表明( )

A.精耕细作的目的是追求农业收益的最大化

B.精耕细作农业遏止了大土地所有制的发展

C.个体农户为主体的耕作模式抑制农业的进步

D.人口与土地的尖锐矛盾导致耕作模式的转变

二、非选择题(共52分)

13.[2023·湖南衡阳高三模拟预测]阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

从上图中任选3个及以上相关信息,自拟一个主题,运用所选信息并结合所学知识,围绕主题予以阐释。(要求:史论结合,史实准确,逻辑清晰)

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、选择题

1.魏晋南北朝时,高门大姓非常重视家谱的编修。与此同时,谱牒作伪现象严重,如“荒伧人王泰宝买袭琅邪谱”。一旦作伪成功,寒门之人就得以享受世家大族的特权,包括步入仕途。这反映了当时( )

A.士族专权不利于社会稳定

B.政治权力划分取决于宗法关系

C.士族专权削弱了中央集权

D.士族对社会政治有较大影响力

【答案】D

2.362年,桓温北伐收复失地,请求还都洛阳,东晋政府拒绝了这一计划,南下的北方士族也极力反对迁都,王羲之甚至认为干脆以长江为界“划江自守”。东晋统治者偏安江南的心态( )

A.客观上促进了江南地区的开发

B.表明儒家思想的社会影响不复存在

C.阻碍了南北方经济文化的交流

D.反映了统治者蓄势待发的长远规划

【答案】A

3.“鲜卑族在走向封建化、走向历史的更高层次的必然趋势中失去的只是它内在的落后格局和外在的族类名称,迎来的则是它融于中华民族大家庭而在隋唐的新生和大放异彩。”材料旨在强调鲜卑族变革( )

A.促进了黄河流域民族融合

B.加速了鲜卑封建化的进程

C.有利于北魏社会经济发展

D.为隋唐的统一奠定了基础

【答案】D

4.邺城曾为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等朝都城,遗址主体位于今河北邯郸境内。文学家颜之推(531年~约597年)对邺城民风曾叙述道:“邺下风俗,专以妇持门户,争讼曲直,造请逢迎,车乘填街衡,绮罗盈府寺,代子求官,为夫诉屈。”这种现象的出现( )

A.与当时民族交往影响有关

B.表明男女地位实现了平等

C.推动了北魏孝文帝的改革

D.反映邺城社会矛盾较尖锐

【答案】A

5.魏晋南北朝时,有司选举,必稽谱籍。贞观初年,唐太宗命令重修谱牒,以当今官品作为门第高低的依据;唐高宗时修《姓氏录》,凡本朝官至五品以上均得列为士族;许多一字不识的穷汉出身的人,因军功成了士族。可见唐代( )

A.门第对社会的影响基本消失

B.开庶族地主参与朝政的先河

C.抑士扬庶,以缓和社会矛盾

D.科举制增强了社会的流动性

【答案】C

6.据史书记载,西域古国高昌国原本保持有土地自由买卖的习惯。公元640年,唐灭高昌国,置高昌县,后来又设安西都护府进行统辖。自此以后,该地的土地自由买卖现象逐渐消失。造成这一变化的原因是( )

A.经济区域化分工范围扩大

B.中国经济重心向南方迁移

C.唐朝重视保护自耕农经济

D.中央集权不利于西域发展

【答案】C

7.羁縻政策起源于战国时期秦灭巴之后,“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其巴氏爵比不更。”唐高祖时正式确立“怀柔远人,义在羁縻”的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐以疆土”。羁縻政策的实施( )

A.有利于扩大中华民族的统治区域

B.形成了中央对地方的直接有效管辖

C.维护了多民族国家的团结和稳定

D.激化了边远少数民族与中央的矛盾

【答案】C

8.唐宋以来,宰相出任藩镇节度使或藩帅带宰相官衔者,称为使相。据表可知唐中后期使相的变化( )

时间阶段 数量(位) 出身 所在 结果

唐玄宗 8人 多科举出身;安史之乱后奖赏军功 大部分都为宰相,一直在中央 代天子巡边

唐肃宗——唐懿宗(100年间) 36人 几乎都是藩镇节度使 多数在藩镇,不在中央 形成大量强藩

唐慎宗——唐哀帝(34年间) 67人 强藩霸臣推荐 几乎全部在藩镇,不在中央 藩镇之间频繁征战

A.推动中枢权力体系完善

B.说明藩镇制度名存实亡

C.分割相权加强君主专制

D.表明藩镇割据愈演愈烈

【答案】D

9.唐朝开元时期的边镇将帅中,从出身看,“蕃将”基本不再是唐初归附的少数民族贵族,而是寒微部民或贱民,“汉将”也是出身寒微的军人;他们的部将也基本如此。出现这一变化的经济因素最有可能是( )

A.均田制遭到破坏

B.游牧经济与农耕经济的冲突

C.工商业迅速发展

D.政府对边镇财政支持的减弱

【答案】A

10.如图反映了唐朝进士的出身情况。据此可知,唐朝的选官制度( )

A.为士族子弟所垄断 B.杜绝了门阀恩荫现象

C.以门第出身为标准 D.使人才来源更加广泛

【答案】D

11.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下面目录相关的标题应该是( )

A.统一国家的建立 B.政权分立与民族融合

C.繁荣开放的社会 D.国家产生和社会变革

【答案】B

12.北魏时,贾思勰的《齐民要术》总结出一套个体农户农副兼营的精耕细作农业模式,反复强调农户不要过度扩大耕种面积,“宁可少好,不可多恶”。这表明( )

A.精耕细作的目的是追求农业收益的最大化

B.精耕细作农业遏止了大土地所有制的发展

C.个体农户为主体的耕作模式抑制农业的进步

D.人口与土地的尖锐矛盾导致耕作模式的转变

【答案】A

二、非选择题(共52分)

13.[2023·湖南衡阳高三模拟预测]阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

从上图中任选3个及以上相关信息,自拟一个主题,运用所选信息并结合所学知识,围绕主题予以阐释。(要求:史论结合,史实准确,逻辑清晰)

答案:(示例一)选取信息:三教合一;李白、杜甫的诗歌;胡旋舞。

主题:隋唐时期的文化呈现多元的特点。

论述:隋唐时期,尤其是唐朝,封建国家大一统,政府实行开明的民族政策,民族交流、交融十分频繁。其具体表现有:三教合一;李白、杜甫的诗歌;胡旋舞。就三教合一而言,经过魏晋南北朝的分裂割据,中国本土的宗教道教,以及外传宗教佛教,均在中国有了广泛的受众,它们与传统儒家思想一起,影响着中国人的思想。就李、杜诗歌与胡旋舞而言,这一时期,唐诗的创作达到顶峰,李白的诗歌体现了盛唐气象,杜甫的诗歌沉郁顿挫,反映了安史之乱以后唐朝的社会境况;在各民族频繁交流的大背景下,来自西域地区的乐舞如胡旋舞传入中原地区,丰富了中原人民的娱乐生活。

结论:隋唐时期,尤其是唐朝,封建国家大一统,政府实行开明的民族政策,民族交流、交融十分频繁,思想文化领域呈现多元的特点。

(示例二)选取信息:陆上丝绸之路的繁荣;都护府与藩镇的设立;三教合一。

主题:民族交融与统一多民族封建国家的发展。

论述:隋唐时期是中国封建社会的进一步发展与繁荣时期,其主要表现为:陆上丝绸之路的繁荣;都护府与藩镇的设立;三教合一。在经济上,伴随隋唐时期农业、手工业与商业经济的发展,极大地丰富了人们的物质生活,也为沟通汉族与西域各族及中外的丝绸之路的繁荣奠定了坚实的物质基础;在政治上,隋唐中央政府在前代的基础上进一步加强对边疆地区的管理,如设置都护府与藩镇,有利于巩固统一多民族国家;在文化上,这一时期,在政治、经济高度繁荣的基础上,外传的佛教、本土的道教以及传统的儒家思想在中华大地均产生了广泛的影响,形成了三教并行的局面。与此同时,一些儒家学者,如韩愈,以弘扬“道统”为己任,积极推进传统儒学的复兴。

综上所述,从政治、经济、文化等多方面来看,隋唐时期的制度文明、物质基础及思想文化均高度繁荣,是统一多民族国家进一步发展时期。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进