九上第一单元任务一 自主欣赏 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 九上第一单元任务一 自主欣赏 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 588.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-29 17:53:39 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

现代诗歌鉴赏

学习鉴赏

感情基调

作品所表达的基本的情感取向,或者说情感态度。

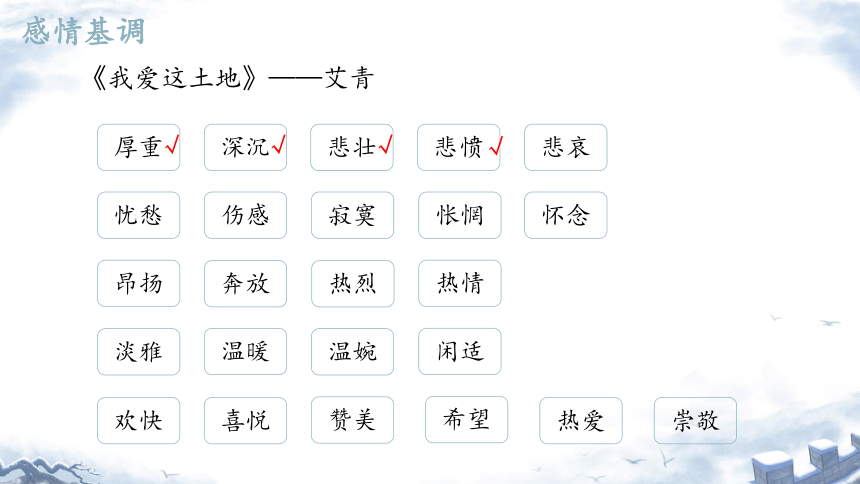

感情基调

《我爱这土地》——艾青

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

√

√

怀念

崇敬

感情基调

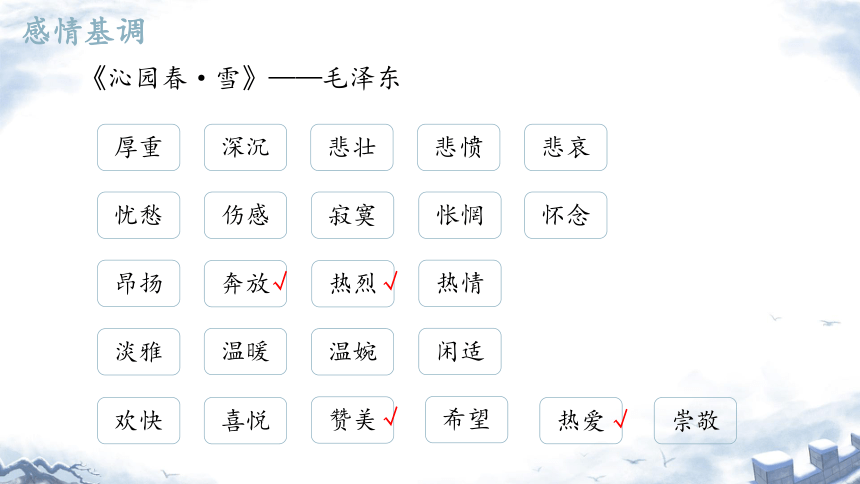

《沁园春·雪》——毛泽东

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

√

√

怀念

崇敬

感情基调

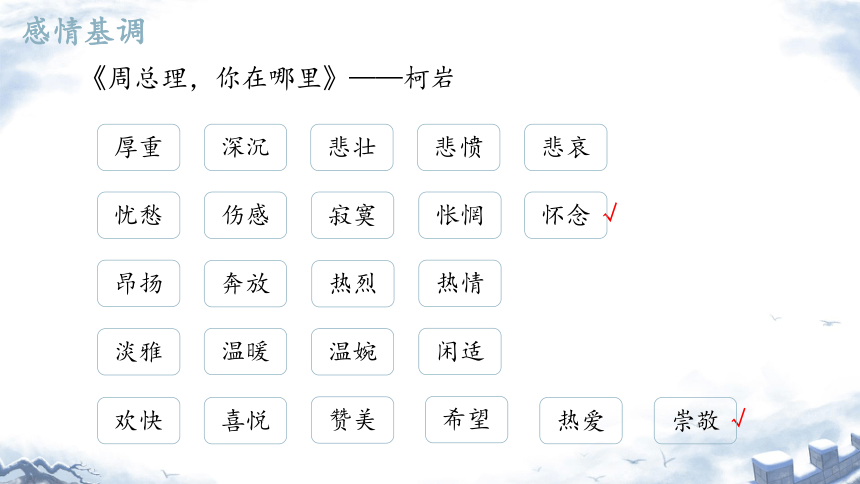

《周总理,你在哪里》——柯岩

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

怀念

崇敬

感情基调

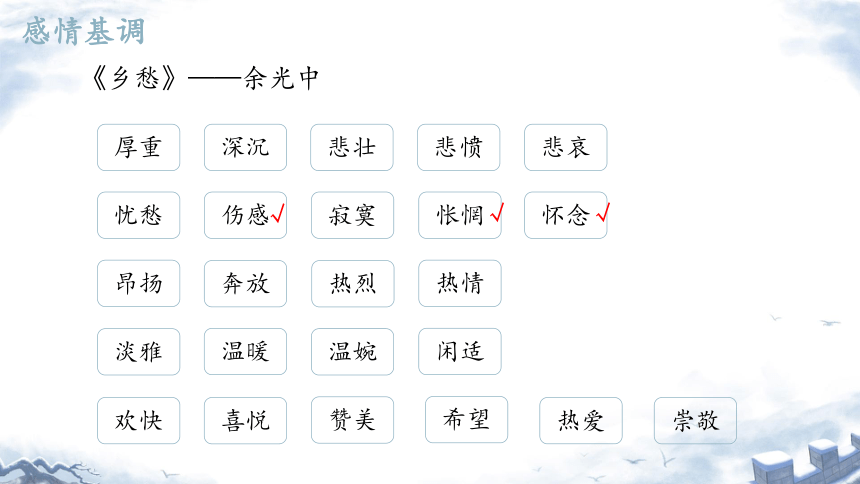

《乡愁》——余光中

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

怀念

崇敬

√

感情基调

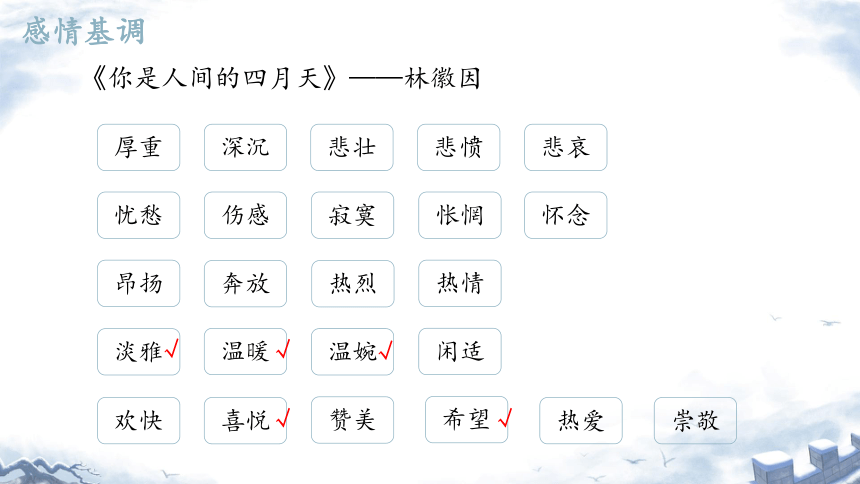

《你是人间的四月天》——林徽因

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

怀念

崇敬

√

√

√

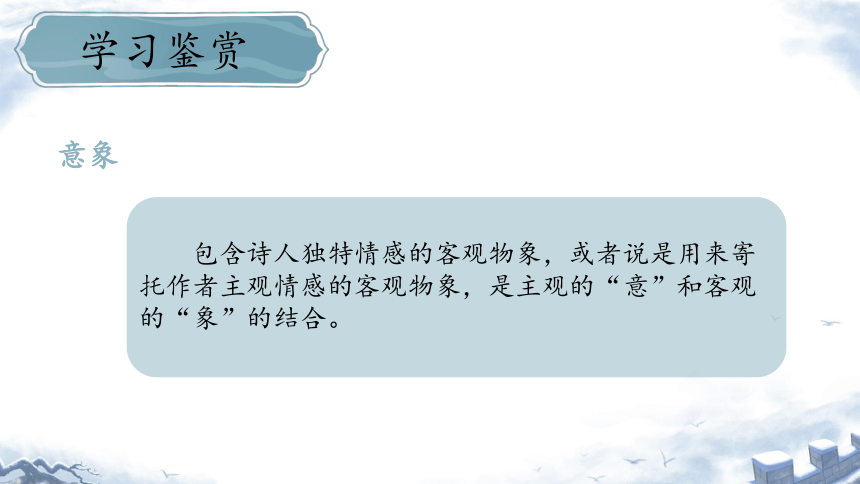

学习鉴赏

意象

包含诗人独特情感的客观物象,或者说是用来寄托作者主观情感的客观物象,是主观的“意”和客观的“象”的结合。

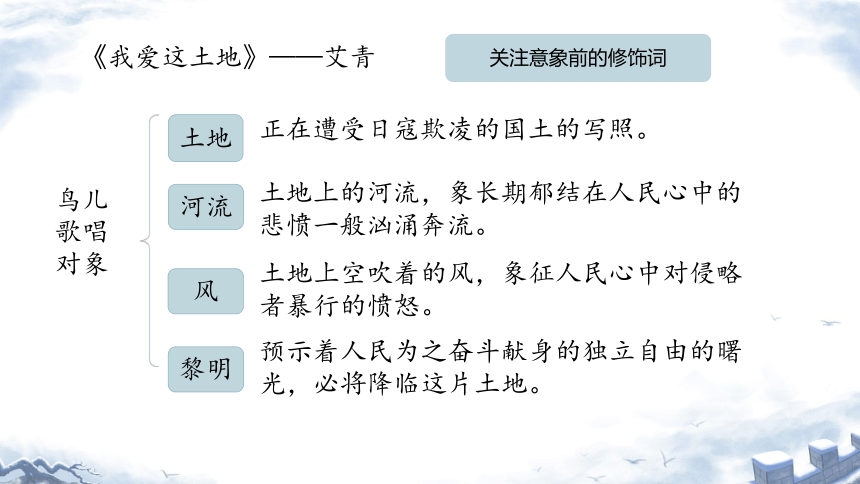

《我爱这土地》——艾青

土地

河流

风

黎明

鸟儿

歌唱

对象

正在遭受日寇欺凌的国土的写照。

土地上的河流,象长期郁结在人民心中的悲愤一般汹涌奔流。

土地上空吹着的风,象征人民心中对侵略者暴行的愤怒。

预示着人民为之奋斗献身的独立自由的曙光,必将降临这片土地。

关注意象前的修饰词

《沁园春·雪》——毛泽东

雪

长城

大河

高山

《你是人间的四月天》——林徽因

春天

春风

春光

云烟

细雨

学习鉴赏

意境

通过对一个或一组意象的描写所表现出来的氛围、情调、或情境。一般情况下是由多个意象构成一幅生活图景,形成一个整体意境。

《我爱这土地》——艾青

将自己化身为一只喉已经“嘶哑”的鸟。

↓

物象:土地、河流、风、黎明

↓

景象:审核破碎、风雨飘摇的祖国景象,表达了对祖国—土地强烈的热爱之情。

意象:一个个富有特殊意蕴的具体物象,是可以感知的、实体的、具体的

意境:是一种情境或情调。

在文学创作中,总是意象在先,意境在后,是先有一个个意象在作者的头脑中,然后组合融汇,化为一种意境。

诗歌朗诵

朗诵

朗诵,是对作品进行二度创作,不是机械的“见字出声”的过程,要淋漓尽致地表现出作者想要传达的意义和感情,通过有声语言的传播,赋予整个作品以生命。

诗歌朗诵方法——明细背景,确定基调

要想朗诵好诗歌,首先要理解诗歌,了解诗歌的创作背景,作者想借助作品表达什么?

清新舒展

喜悦明快

热情赞扬

低沉悲痛

幽默风趣

意味深长

憎恶激烈

深沉坚定

《我爱这土地》——艾青

艾青(1910—1996),原名蒋正涵,浙江金华人,现代著名诗人。早期诗风格浑厚质朴,调子深沉忧郁。抗战时期的诗作,格调昂扬。建国后,作品思想更趋成熟,感情深沉,富于哲理。

代表作有《大堰河——我的保姆》《光的赞歌》

《向太阳》等。

1937年“卢沟桥事变”后,日本军国主义开始全面入侵中国,祖国山河沦陷,生灵涂炭,在这民族存亡的危难时刻,中华儿女纷纷投身到抗日的洪流之中。正是在此历史背景下,诗人艾青于1938年11月创作了《我爱这土地》,表达了对祖国的挚爱和对侵略者的愤恨。

《我爱这土地》——写作背景

诗歌朗诵方法——注意节奏,把握技巧

节奏是诗歌的生命,朗诵诗歌切忌没有变化。

欢快、激动、紧张

→

语调上扬,节奏加快

悲痛、低沉

→

语调下抑,语速变慢

叙事、平淡

→

语调平稳,语速适中

在一首诗中,节奏不是一成不变的,它会随着情感的发展而不断变化。

好的朗诵不仅指声音好听,外部技巧娴熟,更在于真挚准确地表达作者的创作意图。

语调:深沉

语速:舒缓

感情:深挚

假如/ 我是一只鸟,

我/ 也应该/ 用嘶哑的喉咙/ 歌唱:

这/ 被暴风雨/ 所打击着的/ 土地,

这/ 永远汹涌着/ 我们的悲愤的/ 河流,

这/ 无止息地/ 吹刮着的/ 激怒的风,

和那/ 来自林间的/ 无比温柔的/ 黎明……

——然后/ 我死了,

连/ 羽毛/ 也腐烂在/ 土地里面。

为什么/ 我的眼里/ 常含泪水?

因为/我对这土地/ 爱得/ 深沉……

现代诗歌鉴赏

学习鉴赏

感情基调

作品所表达的基本的情感取向,或者说情感态度。

感情基调

《我爱这土地》——艾青

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

√

√

怀念

崇敬

感情基调

《沁园春·雪》——毛泽东

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

√

√

怀念

崇敬

感情基调

《周总理,你在哪里》——柯岩

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

怀念

崇敬

感情基调

《乡愁》——余光中

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

怀念

崇敬

√

感情基调

《你是人间的四月天》——林徽因

厚重

深沉

悲壮

悲愤

悲哀

欢快

忧愁

喜悦

寂寞

热烈

奔放

闲适

昂扬

怅惘

伤感

希望

温暖

温婉

淡雅

赞美

热爱

热情

√

√

怀念

崇敬

√

√

√

学习鉴赏

意象

包含诗人独特情感的客观物象,或者说是用来寄托作者主观情感的客观物象,是主观的“意”和客观的“象”的结合。

《我爱这土地》——艾青

土地

河流

风

黎明

鸟儿

歌唱

对象

正在遭受日寇欺凌的国土的写照。

土地上的河流,象长期郁结在人民心中的悲愤一般汹涌奔流。

土地上空吹着的风,象征人民心中对侵略者暴行的愤怒。

预示着人民为之奋斗献身的独立自由的曙光,必将降临这片土地。

关注意象前的修饰词

《沁园春·雪》——毛泽东

雪

长城

大河

高山

《你是人间的四月天》——林徽因

春天

春风

春光

云烟

细雨

学习鉴赏

意境

通过对一个或一组意象的描写所表现出来的氛围、情调、或情境。一般情况下是由多个意象构成一幅生活图景,形成一个整体意境。

《我爱这土地》——艾青

将自己化身为一只喉已经“嘶哑”的鸟。

↓

物象:土地、河流、风、黎明

↓

景象:审核破碎、风雨飘摇的祖国景象,表达了对祖国—土地强烈的热爱之情。

意象:一个个富有特殊意蕴的具体物象,是可以感知的、实体的、具体的

意境:是一种情境或情调。

在文学创作中,总是意象在先,意境在后,是先有一个个意象在作者的头脑中,然后组合融汇,化为一种意境。

诗歌朗诵

朗诵

朗诵,是对作品进行二度创作,不是机械的“见字出声”的过程,要淋漓尽致地表现出作者想要传达的意义和感情,通过有声语言的传播,赋予整个作品以生命。

诗歌朗诵方法——明细背景,确定基调

要想朗诵好诗歌,首先要理解诗歌,了解诗歌的创作背景,作者想借助作品表达什么?

清新舒展

喜悦明快

热情赞扬

低沉悲痛

幽默风趣

意味深长

憎恶激烈

深沉坚定

《我爱这土地》——艾青

艾青(1910—1996),原名蒋正涵,浙江金华人,现代著名诗人。早期诗风格浑厚质朴,调子深沉忧郁。抗战时期的诗作,格调昂扬。建国后,作品思想更趋成熟,感情深沉,富于哲理。

代表作有《大堰河——我的保姆》《光的赞歌》

《向太阳》等。

1937年“卢沟桥事变”后,日本军国主义开始全面入侵中国,祖国山河沦陷,生灵涂炭,在这民族存亡的危难时刻,中华儿女纷纷投身到抗日的洪流之中。正是在此历史背景下,诗人艾青于1938年11月创作了《我爱这土地》,表达了对祖国的挚爱和对侵略者的愤恨。

《我爱这土地》——写作背景

诗歌朗诵方法——注意节奏,把握技巧

节奏是诗歌的生命,朗诵诗歌切忌没有变化。

欢快、激动、紧张

→

语调上扬,节奏加快

悲痛、低沉

→

语调下抑,语速变慢

叙事、平淡

→

语调平稳,语速适中

在一首诗中,节奏不是一成不变的,它会随着情感的发展而不断变化。

好的朗诵不仅指声音好听,外部技巧娴熟,更在于真挚准确地表达作者的创作意图。

语调:深沉

语速:舒缓

感情:深挚

假如/ 我是一只鸟,

我/ 也应该/ 用嘶哑的喉咙/ 歌唱:

这/ 被暴风雨/ 所打击着的/ 土地,

这/ 永远汹涌着/ 我们的悲愤的/ 河流,

这/ 无止息地/ 吹刮着的/ 激怒的风,

和那/ 来自林间的/ 无比温柔的/ 黎明……

——然后/ 我死了,

连/ 羽毛/ 也腐烂在/ 土地里面。

为什么/ 我的眼里/ 常含泪水?

因为/我对这土地/ 爱得/ 深沉……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)