古诗词诵读《 书愤》课件 (共23张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《 书愤》课件 (共23张PPT)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-31 10:35:08 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

学习目标

语言建构与运用:

诵读诗歌,把握诗歌节奏,品味诗歌语言。

思维发展与提升:

学习知人论世、以意逆志的诗歌鉴赏方法,深入探究“愤”的内涵与根源。

审美鉴赏与创造:

掌握诗歌中用典等手法,提高古代诗歌的鉴赏能力。

文化传承与理解:

理解诗人壮志未酬的悲愤,学习陆游的爱国精神,传承诗人及作品传达出的民族精神。

知人论世

感悟爱国情

活动一

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。陆游出身在一个爱国家庭,父亲陆宰有坚定的民族立场,常常谈论国难国耻以至痛苦流泪,饭都吃不下。陆游从小就饱受战乱的苦难,出生第二年就碰上靖康之变,跟跟随家人颠沛流离。他在国难中诞生、成长直至逝世。如此家世、身世和经历,促使他产生“上马击狂胡,下马草军书”的英雄信念。晚年时,壮志难酬,只能“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”。临终时,心念恢复,嘱其子“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”。

走进诗人

写诗背景

本诗创作于南宋孝宗淳熙十三年(1186),此时陆游已62岁,在山阴闲居了6年之久,这分明是一个时不待我的年龄,然而只能接受被黜赋闲在乡的现实无奈。因想山河破碎、中原未收而“报国欲死无战场”,且感于世事多艰、小人误国而“书生无地效孤忠”,于是,在悲愤失望中挥毫写下这首《书愤》。

反复诵读

走进诗人心

活动二

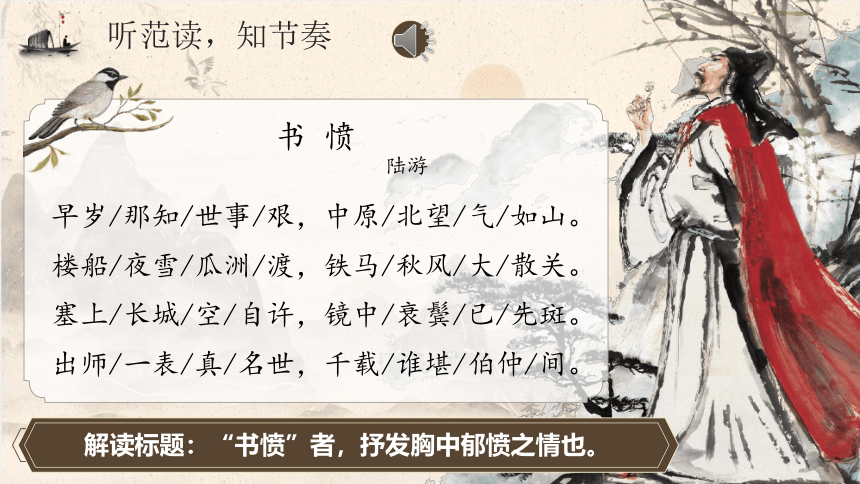

解读标题:“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

书 愤

陆游

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间。

听范读,知节奏

愤 慨

悲 愤

愤 郁

抓诗眼,品诗情

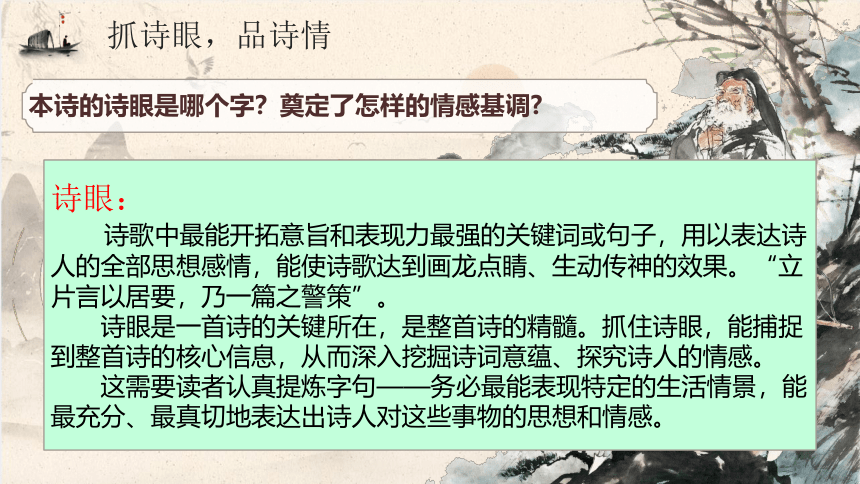

本诗的诗眼是哪个字?奠定了怎样的情感基调

诗眼:

诗歌中最能开拓意旨和表现力最强的关键词或句子,用以表达诗人的全部思想感情,能使诗歌达到画龙点睛、生动传神的效果。“立片言以居要,乃一篇之警策”。

诗眼是一首诗的关键所在,是整首诗的精髓。抓住诗眼,能捕捉到整首诗的核心信息,从而深入挖掘诗词意蕴、探究诗人的情感。

这需要读者认真提炼字句——务必最能表现特定的生活情景,能最充分、最真切地表达出诗人对这些事物的思想和情感。

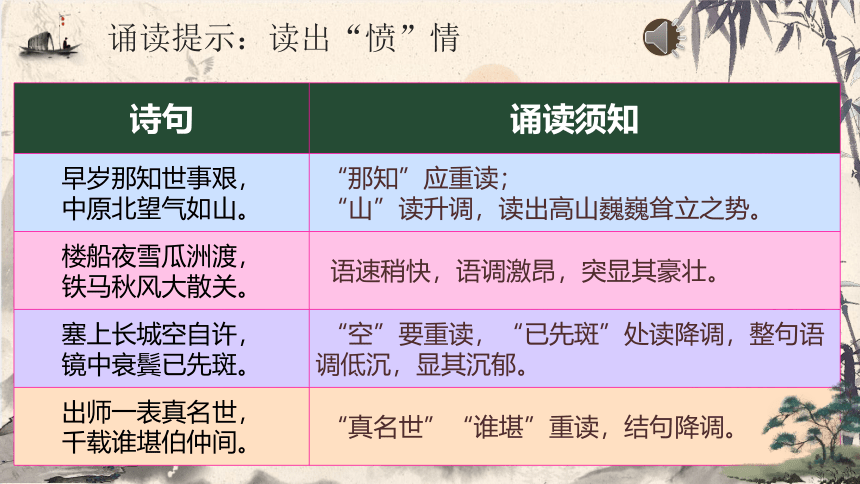

诗句 诵读须知

早岁那知世事艰, 中原北望气如山。 “那知”应重读;

“山”读升调,读出高山巍巍耸立之势。

楼船夜雪瓜洲渡, 铁马秋风大散关。 语速稍快,语调激昂,突显其豪壮。

塞上长城空自许, 镜中衰鬓已先斑。 “空”要重读,“已先斑”处读降调,整句语调低沉,显其沉郁。

出师一表真名世, 千载谁堪伯仲间。 “真名世”“谁堪”重读,结句降调。

诵读提示:读出“愤”情

一字入诗

品读诗境界

活动三

数十载宦途沉浮,化作一首七言律师!诗句中虽不着一“愤”字,却句句皆在写“愤”,一腔孤愤悲慨之情可谓之力透纸背。请结合诗句,具体分析诗人究竟在“愤”什么?哪些字、词最能体现诗人的“愤”?

一字入诗,品读有境界

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

“那知 ”一词道出了年轻时的血气方刚、天真纯粹,沉痛地吐露了时过境迁下,有志之士的辛酸失望和忧愤创痛。其悲其恨, 其愤其忧都是出于“中原北望气如山 ”的坚定信念和“扫胡尘”“靖国难”以“见九州同”的赤胆忠心。

“艰”道出了辛酸和坎坷,“世事艰”暗指投降派对敌人妥协退让,对主战的爱国人士打压、排挤和迫害。

此联哪里最能体现诗人的悲愤之情呢?

矢志北伐中原,收复失地,渴望还于旧都的强烈愿望。“一腔孤愤许家国”。

通过这句诗,我们能看到一个怎样的诗人形象?

“中原北望气如山”暗示了诗人怎样的愿望?

“气如山”足以想见诗人早年英姿凛凛的慷慨形象,是一个豪情壮志、意气风发、以身许国的爱国志士。

陆游用一腔赤诚看透了这世事艰辛:胡虏欺我,家园离我,天子疏我,小人谗我,世事磨我,时不待我,年华凋零,壮志难酬,一切关于理想与希望的火花都渐渐熄灭。

紧张的战争氛围

酷烈的战争环境

险要的军事据点

不用动词,不用虚词,纯名词意象的组合。

颔 联:楼船 夜雪 瓜洲渡 ,铁马 秋风 大散关 。

思考:该联在遣词造句上有何特点?

楼船、铁马

夜雪、秋风

瓜洲渡、大散关

列锦:也称“列词”,是一种修辞格,即用名词或名词性短语组成,无需动词或形容词充作谓语,经过意象的选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的意境画面,具有凝炼美和意境美。如《天净沙 秋思》。

——展现出一幅南宋军民声势浩大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

①瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。

②辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前困窘的形势形成鲜明对比,表达对朝廷的不满和愤懑。

③同时也表现陆游壮岁从戎,气吞胡虏的英雄形象:瓜洲渡破敌,他亲身参与了抗金战斗的谋划和部署,目睹了将士们乘夜雪登战船的英勇雄壮的场景;大散关退兵,他亲自披铠甲持刀戈,立马秋风,笑傲胡虏,豪情纵横。

“念昔少年时,从戎何壮哉!”这些军旅经历给了陆游无尽希望与壮志雄心,而在未来的岁月里,却长期遭朝廷弃用贬黜,只能空老山林,“铁马冰河”的豪情只能夜夜入梦,无数次地点燃期许,呼唤斗志,抚慰那壮志难酬、家国难复的心头伤痛。

颔联写到了两次抗金战役,诗人写这两次战斗是要表明什么?

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

“塞上长城”典出《南史 檀道济传》。南朝时宋名将檀道济北伐有功,因遭猜忌被文帝刘义隆冤杀,死前曾怒叱:"乃坏汝万里长城"!

用典明志。诗人以檀道济自许,表明自己守家卫国、矢志中原的宏阔志向。——“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”

此联用了什么典故?

这个典故有什么作用?

“空”字表明诗人大志落空,因宏伟志向无法实现而产生沉重的失落感。而揽镜自照,却是衰鬓先斑,“已”字又刻画出诗人功业未成身已垂老的悲愤。两相比照,满怀悲怆无以言表。

一“空”一“已”便道出了诗人早年与暮年、“塞上长城”的理想与“世事多艰”的现实之间的差异与矛盾。(对比手法、虚实结合)

思考:诗人的愿望实现了吗?请在文中找出依据。

——陆游清楚这塞上长城的伟志成空,知晓这复国还家的乡恋成空,无奈衰鬓先斑,人生迟暮,豪情壮志终是大梦一场空。眼看着这无计收复的故土和镜中白发,只得摇头苦笑,感慨往昔少年意气。这了悟一生虚度、希望终成绝望的一刻,正是内心悲痛、孤愤、不甘、落寞的写照!

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

用典

明志

北定中原,还于旧都——抗金北伐、收复失地是陆游的毕生心愿;

诗人以诸葛亮自况,追慕先贤的业绩,表达对先贤诸葛亮的敬仰,渴望效法诸葛亮以施展平生抱负。

鞠躬尽瘁,死而后已——忠心报国、矢志不渝是陆游的理想追求;

亲贤远佞,风清气正——政治清明、主明臣忠是陆游的政治愿景,南宋 当权者也应借鉴历史经验教训。

诗人为什么要写诸葛亮的事迹?

通过这句诗,我们能看到一个怎样的诗人形象?

以诸葛亮的丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

“千载谁堪伯仲间”表达了作者怎样的情感?

借古讽今

——读《出师表》,陆游心底无比敬仰诸葛丞相,即便世事艰难,仍须鞠躬尽瘁,死而后已。

——陆游非常羡慕诸葛丞相,他能得遇朝廷支持,六出祁山,矢志北伐,最终死在兴复汉室的北伐路上。陆游读《出师表》,正表明自己对国家的一片赤胆忠诚!

朝廷主和,阻挠北伐

壮志难酬、无路请缨

岁月蹉跎,年华空老

苟且偷安、无人领军

诗题为“书愤”,就全诗来看,诗人因何而“愤”?

其“愤”的根源又是什么?

根源在于南宋朝廷“主和派”把持朝政,皇帝不思进取,偏安一隅,他们是阻挠爱国志士北伐中原收复失地的绊脚石。

一愤:“世事艰”

二愤:“空自许”

三愤:“鬓先斑”

四愤:“谁堪伯仲间”

思考:揣摩诗句,诗人如何来抒发“愤”情的?

①用典:

塞上长城、出师一表。效果:委婉间接、言简意赅。

②借古讽今:

诗中对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨。

③对比:

一是理想和现实的对比。诗人北望中原,豪气如山。以塞上长城自许,然而世事多艰。理想被现实击得粉碎。

二是诗人早年形象与晚年形象的对比。

④虚实结合:

颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

联系时代,谈谈如何理解陆游的“愤”?

愤,是因为爱。古往今来,最能打动我们的从来都是那份真诚朴实又厚重的爱国深情。然而,若仅有孤愤悲愤,却无所作为,中华民族又怎能走到今天呢?在历史长河中,个人是渺小卑微的,但心怀壮志、忠贞爱国的人们却能支撑起民族的大厦与未来。

当今时代,我们仍需要传承陆游以及无数像他一样的爱国志士们的精神,我们当如何做呢?

范仲淹说:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。屈原说:亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔!那我们就应该有一分热,发一分光,用实际行动为爱国做出最好的诠释和回答!

本首诗借北望中原,回顾了陆游青年时的凌云壮志和火热的战斗生活,抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。本诗沉雄浑厚,感慨苍茫,颇有英雄暮年之叹,被称为是陆游“一生爱国热情的艺术概括”。

在中国古代诗歌中,爱国是一个永恒的主题。“国家不幸诗家幸”,每当国家危亡时刻,这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它发挥到无人企及的高度:爱国主题不但贯穿在他的诗歌中,而且融入了他的整个生命,成为陆游诗歌的灵魂。

结语:由一诗到一人,由入情到入心

学习目标

语言建构与运用:

诵读诗歌,把握诗歌节奏,品味诗歌语言。

思维发展与提升:

学习知人论世、以意逆志的诗歌鉴赏方法,深入探究“愤”的内涵与根源。

审美鉴赏与创造:

掌握诗歌中用典等手法,提高古代诗歌的鉴赏能力。

文化传承与理解:

理解诗人壮志未酬的悲愤,学习陆游的爱国精神,传承诗人及作品传达出的民族精神。

知人论世

感悟爱国情

活动一

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。陆游出身在一个爱国家庭,父亲陆宰有坚定的民族立场,常常谈论国难国耻以至痛苦流泪,饭都吃不下。陆游从小就饱受战乱的苦难,出生第二年就碰上靖康之变,跟跟随家人颠沛流离。他在国难中诞生、成长直至逝世。如此家世、身世和经历,促使他产生“上马击狂胡,下马草军书”的英雄信念。晚年时,壮志难酬,只能“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”。临终时,心念恢复,嘱其子“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”。

走进诗人

写诗背景

本诗创作于南宋孝宗淳熙十三年(1186),此时陆游已62岁,在山阴闲居了6年之久,这分明是一个时不待我的年龄,然而只能接受被黜赋闲在乡的现实无奈。因想山河破碎、中原未收而“报国欲死无战场”,且感于世事多艰、小人误国而“书生无地效孤忠”,于是,在悲愤失望中挥毫写下这首《书愤》。

反复诵读

走进诗人心

活动二

解读标题:“书愤”者,抒发胸中郁愤之情也。

书 愤

陆游

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间。

听范读,知节奏

愤 慨

悲 愤

愤 郁

抓诗眼,品诗情

本诗的诗眼是哪个字?奠定了怎样的情感基调

诗眼:

诗歌中最能开拓意旨和表现力最强的关键词或句子,用以表达诗人的全部思想感情,能使诗歌达到画龙点睛、生动传神的效果。“立片言以居要,乃一篇之警策”。

诗眼是一首诗的关键所在,是整首诗的精髓。抓住诗眼,能捕捉到整首诗的核心信息,从而深入挖掘诗词意蕴、探究诗人的情感。

这需要读者认真提炼字句——务必最能表现特定的生活情景,能最充分、最真切地表达出诗人对这些事物的思想和情感。

诗句 诵读须知

早岁那知世事艰, 中原北望气如山。 “那知”应重读;

“山”读升调,读出高山巍巍耸立之势。

楼船夜雪瓜洲渡, 铁马秋风大散关。 语速稍快,语调激昂,突显其豪壮。

塞上长城空自许, 镜中衰鬓已先斑。 “空”要重读,“已先斑”处读降调,整句语调低沉,显其沉郁。

出师一表真名世, 千载谁堪伯仲间。 “真名世”“谁堪”重读,结句降调。

诵读提示:读出“愤”情

一字入诗

品读诗境界

活动三

数十载宦途沉浮,化作一首七言律师!诗句中虽不着一“愤”字,却句句皆在写“愤”,一腔孤愤悲慨之情可谓之力透纸背。请结合诗句,具体分析诗人究竟在“愤”什么?哪些字、词最能体现诗人的“愤”?

一字入诗,品读有境界

首联:早岁那知世事艰,中原北望气如山。

“那知 ”一词道出了年轻时的血气方刚、天真纯粹,沉痛地吐露了时过境迁下,有志之士的辛酸失望和忧愤创痛。其悲其恨, 其愤其忧都是出于“中原北望气如山 ”的坚定信念和“扫胡尘”“靖国难”以“见九州同”的赤胆忠心。

“艰”道出了辛酸和坎坷,“世事艰”暗指投降派对敌人妥协退让,对主战的爱国人士打压、排挤和迫害。

此联哪里最能体现诗人的悲愤之情呢?

矢志北伐中原,收复失地,渴望还于旧都的强烈愿望。“一腔孤愤许家国”。

通过这句诗,我们能看到一个怎样的诗人形象?

“中原北望气如山”暗示了诗人怎样的愿望?

“气如山”足以想见诗人早年英姿凛凛的慷慨形象,是一个豪情壮志、意气风发、以身许国的爱国志士。

陆游用一腔赤诚看透了这世事艰辛:胡虏欺我,家园离我,天子疏我,小人谗我,世事磨我,时不待我,年华凋零,壮志难酬,一切关于理想与希望的火花都渐渐熄灭。

紧张的战争氛围

酷烈的战争环境

险要的军事据点

不用动词,不用虚词,纯名词意象的组合。

颔 联:楼船 夜雪 瓜洲渡 ,铁马 秋风 大散关 。

思考:该联在遣词造句上有何特点?

楼船、铁马

夜雪、秋风

瓜洲渡、大散关

列锦:也称“列词”,是一种修辞格,即用名词或名词性短语组成,无需动词或形容词充作谓语,经过意象的选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的意境画面,具有凝炼美和意境美。如《天净沙 秋思》。

——展现出一幅南宋军民声势浩大、勇猛进攻、收复失地的抗敌场面。

①瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得,这表明南宋人民有力量保卫自己的国土。

②辉煌的过去恰与“有心杀贼,无力回天”的眼前困窘的形势形成鲜明对比,表达对朝廷的不满和愤懑。

③同时也表现陆游壮岁从戎,气吞胡虏的英雄形象:瓜洲渡破敌,他亲身参与了抗金战斗的谋划和部署,目睹了将士们乘夜雪登战船的英勇雄壮的场景;大散关退兵,他亲自披铠甲持刀戈,立马秋风,笑傲胡虏,豪情纵横。

“念昔少年时,从戎何壮哉!”这些军旅经历给了陆游无尽希望与壮志雄心,而在未来的岁月里,却长期遭朝廷弃用贬黜,只能空老山林,“铁马冰河”的豪情只能夜夜入梦,无数次地点燃期许,呼唤斗志,抚慰那壮志难酬、家国难复的心头伤痛。

颔联写到了两次抗金战役,诗人写这两次战斗是要表明什么?

颈联:塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

“塞上长城”典出《南史 檀道济传》。南朝时宋名将檀道济北伐有功,因遭猜忌被文帝刘义隆冤杀,死前曾怒叱:"乃坏汝万里长城"!

用典明志。诗人以檀道济自许,表明自己守家卫国、矢志中原的宏阔志向。——“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”

此联用了什么典故?

这个典故有什么作用?

“空”字表明诗人大志落空,因宏伟志向无法实现而产生沉重的失落感。而揽镜自照,却是衰鬓先斑,“已”字又刻画出诗人功业未成身已垂老的悲愤。两相比照,满怀悲怆无以言表。

一“空”一“已”便道出了诗人早年与暮年、“塞上长城”的理想与“世事多艰”的现实之间的差异与矛盾。(对比手法、虚实结合)

思考:诗人的愿望实现了吗?请在文中找出依据。

——陆游清楚这塞上长城的伟志成空,知晓这复国还家的乡恋成空,无奈衰鬓先斑,人生迟暮,豪情壮志终是大梦一场空。眼看着这无计收复的故土和镜中白发,只得摇头苦笑,感慨往昔少年意气。这了悟一生虚度、希望终成绝望的一刻,正是内心悲痛、孤愤、不甘、落寞的写照!

尾联:出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

用典

明志

北定中原,还于旧都——抗金北伐、收复失地是陆游的毕生心愿;

诗人以诸葛亮自况,追慕先贤的业绩,表达对先贤诸葛亮的敬仰,渴望效法诸葛亮以施展平生抱负。

鞠躬尽瘁,死而后已——忠心报国、矢志不渝是陆游的理想追求;

亲贤远佞,风清气正——政治清明、主明臣忠是陆游的政治愿景,南宋 当权者也应借鉴历史经验教训。

诗人为什么要写诸葛亮的事迹?

通过这句诗,我们能看到一个怎样的诗人形象?

以诸葛亮的丰功伟绩贬斥朝野上下主降的小人,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

“千载谁堪伯仲间”表达了作者怎样的情感?

借古讽今

——读《出师表》,陆游心底无比敬仰诸葛丞相,即便世事艰难,仍须鞠躬尽瘁,死而后已。

——陆游非常羡慕诸葛丞相,他能得遇朝廷支持,六出祁山,矢志北伐,最终死在兴复汉室的北伐路上。陆游读《出师表》,正表明自己对国家的一片赤胆忠诚!

朝廷主和,阻挠北伐

壮志难酬、无路请缨

岁月蹉跎,年华空老

苟且偷安、无人领军

诗题为“书愤”,就全诗来看,诗人因何而“愤”?

其“愤”的根源又是什么?

根源在于南宋朝廷“主和派”把持朝政,皇帝不思进取,偏安一隅,他们是阻挠爱国志士北伐中原收复失地的绊脚石。

一愤:“世事艰”

二愤:“空自许”

三愤:“鬓先斑”

四愤:“谁堪伯仲间”

思考:揣摩诗句,诗人如何来抒发“愤”情的?

①用典:

塞上长城、出师一表。效果:委婉间接、言简意赅。

②借古讽今:

诗中对诸葛亮的高度颂扬,实则是对南宋朝廷苟且偷安、偏安江南的愤恨。

③对比:

一是理想和现实的对比。诗人北望中原,豪气如山。以塞上长城自许,然而世事多艰。理想被现实击得粉碎。

二是诗人早年形象与晚年形象的对比。

④虚实结合:

颈联上句“塞上长城”写理想,气势雄伟,意境高远,从大远处落笔,是虚写;下句“镜中衰鬓”写现实,感情沉郁,格调凝重,从细处近处用墨,是实写。在虚实的映衬中,加重了诗歌雄壮悲愤的基调。

联系时代,谈谈如何理解陆游的“愤”?

愤,是因为爱。古往今来,最能打动我们的从来都是那份真诚朴实又厚重的爱国深情。然而,若仅有孤愤悲愤,却无所作为,中华民族又怎能走到今天呢?在历史长河中,个人是渺小卑微的,但心怀壮志、忠贞爱国的人们却能支撑起民族的大厦与未来。

当今时代,我们仍需要传承陆游以及无数像他一样的爱国志士们的精神,我们当如何做呢?

范仲淹说:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。屈原说:亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔!那我们就应该有一分热,发一分光,用实际行动为爱国做出最好的诠释和回答!

本首诗借北望中原,回顾了陆游青年时的凌云壮志和火热的战斗生活,抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。本诗沉雄浑厚,感慨苍茫,颇有英雄暮年之叹,被称为是陆游“一生爱国热情的艺术概括”。

在中国古代诗歌中,爱国是一个永恒的主题。“国家不幸诗家幸”,每当国家危亡时刻,这种主题总会在诗坛上大放异彩。陆游继承了这种传统,并把它发挥到无人企及的高度:爱国主题不但贯穿在他的诗歌中,而且融入了他的整个生命,成为陆游诗歌的灵魂。

结语:由一诗到一人,由入情到入心