1《沁园春 长沙》课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 1《沁园春 长沙》课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-01 16:19:55 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

文学阅读与写作

找寻青春身影,

体验青春滋味

必修上册第一单元

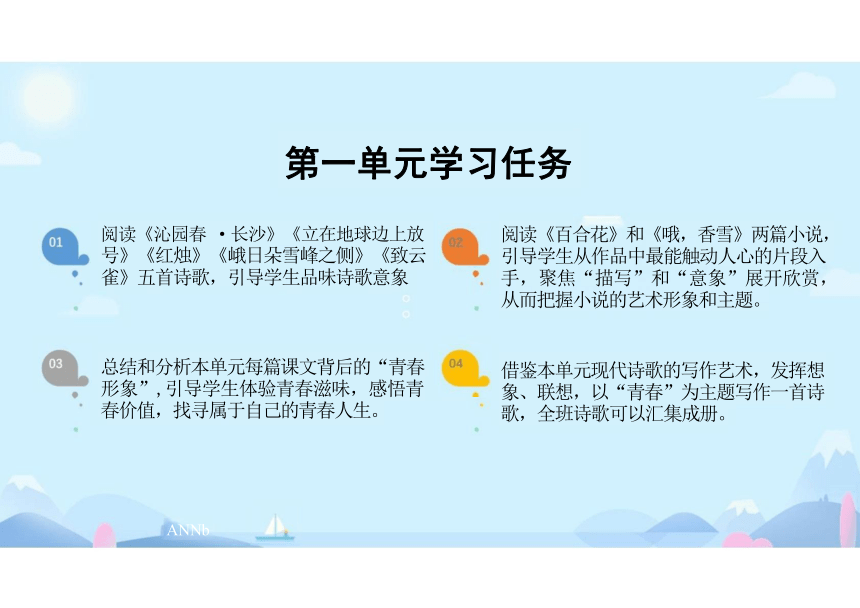

阅读《沁园春 ·长沙》《立在地球边上放 号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云 雀》五首诗歌,引导学生品味诗歌意象

总结和分析本单元每篇课文背后的“青春 形象”,引导学生体验青春滋味,感悟青 春价值,找寻属于自己的青春人生。

阅读《百合花》和《哦,香雪》两篇小说, 引导学生从作品中最能触动人心的片段入 手,聚焦“描写”和“意象”展开欣赏, 从而把握小说的艺术形象和主题。

借鉴本单元现代诗歌的写作艺术,发挥想 象、联想,以“青春”为主题写作一首诗 歌,全班诗歌可以汇集成册。

第一单元学习任务

ANNb

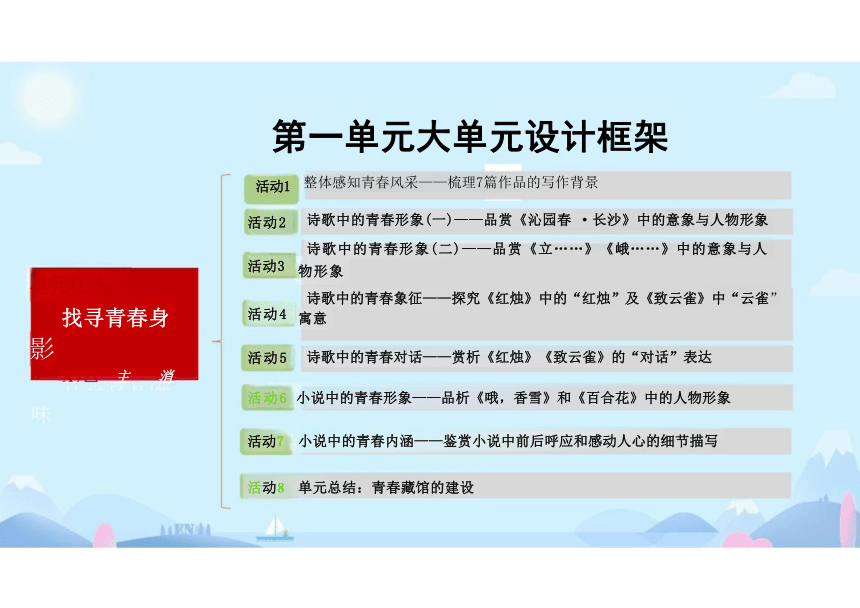

整体感知青春风采——梳理7篇作品的写作背景

诗歌中的青春形象(一)——品赏《沁园春 ·长沙》中的意象与人物形象

诗歌中的青春形象(二)——品赏《立……》《峨……》中的意象与人 物形象

诗歌中的青春象征——探究《红烛》中的“红烛”及《致云雀》中“云雀” 寓意

诗歌中的青春对话——赏析《红烛》《致云雀》的“对话”表达

小说中的青春形象——品析《哦,香雪》和《百合花》中的人物形象

小说中的青春内涵——鉴赏小说中前后呼应和感动人心的细节描写

单元总结:青春藏馆的建设

单元任务:

找寻青春身

影

A7△ 主 消

第一单元大单元设计框架

活动1

活动2

活动3

活动4

活动5

活动6

活动7

活动8

找寻诗中“我”的青春身影

—《沁园春 ·长沙》单篇精读

1.抓住关键词句,品味诗歌语言魅力。

学习目标 2.把握意象特点,体会诗歌意境。

3.感悟词人青年时代的豪情壮志,树立远大抱负。

【学习重点】把握诗歌意象特点,体会意境,感悟词人的壮志 豪情。

作者简介

毛泽东(1893—1976),字润之,湖南湘潭人,伟大的马克思列宁主义者。中 国 无

产阶级革命家、政治家、军事家、文学家、书法家,中国共产党、中国人民解放军、中华

人民共和国的主要缔造者和领袖,同时也是一 位伟大的诗人。毛泽东被视为现代世界历史

中最重要的人物之一,《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。

他的诗词作品以其前无古人的崇高优美的革命感情、遒劲伟美的创造力量、超越奇美

的艺术思想、豪华精美的韵调辞采,形成了中国悠久的诗史上风格绝殊的新形态的诗美。

正如著名诗人臧克家所说:“毛泽东诗词是伟大的篇章。”代表作品有《七律 ·长征》《七

律 ·人民解放军占领南京》《沁园春 · 雪》《沁园春 ·长沙》《卜算子 ·咏梅》等。

他的文章则立意高远,生动活泼,旁征博引,善于用典,说理透彻,针对性强,能解

决实际问题。代表作品有《纪念白求恩》《改造我们的学习》《反对党八股》《别了,司

徒雷登》等。

题目解说

沁园 春,词牌名。沁园,相传为东汉明帝女儿沁水公主的园林,后来被 外戚窦宪夺取,后人作诗咏其事,这个词牌由此得名。

长沙,是这首词的题目,点明地点和写作内容。本词是一首写景抒情之 作。

知识卡片 词的知识

①概念及形式

词兴起于隋唐,盛行于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称“长短句”。词最初称为

“曲 词”或“曲子词”,是用来配音乐的。后来逐渐跟音乐分离,成为诗的别体,所 以又称为“诗余”。词在形式上的特点是“调有定格,句有定数,字有定声”。

②词 牌

词牌是词的格式的名称,如“沁园春”“念奴娇”“菩萨蛮”等。词牌规定着这

首词的字数、句数和平仄声韵。不同的词牌,其字数、句数、段数、韵律,均有不同 的规定。作者按照格式去作词,叫“填词”。词牌起初一般是题目,后来仅表示一定

的格式,与内容无关。随着发展,词牌与题目有明显区别。题目是词内容的集中体现,

概括了词的主要内容。

③分类

词按字数多少,可分为小令、中调、长调。58字以内为小令,59—90字为中调, 91字及以上为长调。

词从片数上分为单调(不分片)、双调(分两片)、三叠(分三片)、四叠(分四 片),以两片居多,称“上片”“下片”,也称“上阕”“下阕”。

词从风格上分为婉约派和豪放派。婉约派的代表人物有柳永、秦观、李清照等,豪放 派的代表人物有苏轼、辛弃疾等。

写作背景

时代背景

这首词写于1925年。当时中国革命运动正蓬勃发展,五卅运动和省港大罢工相继爆 发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时, 国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已经在广州正式成立。

写作背景

1925年10月,毛泽东从韶山前往广州主持农民运动讲习所,在长沙停留期间, 重游橘子洲。站在橘子洲头,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和过去的战斗 岁月,毛泽东不禁心潮澎湃,感慨无限,写下了这首气势磅礴的词。

阅读链接

指点江山激扬文字

1914至1918年,毛泽东就读于湖南第一师范学校。在这里,他结识了同校的蔡和 森、何叔衡、张昆弟、萧子升,周南女子中学的陶斯咏、向警予等一批立志救国的知 识青年。他们正值青春年少,意气风发,志同道合,一起发表激浊扬清的文章,抨击 黑暗,宣扬真理。

1918至1920年期间,毛泽东在长沙组织了新的湖南学生联合会、新民学会,开办 了平民夜校、文化书社,领导了驱逐张敬尧等军阀的活动,创办《湘江评论》。可以 说,在湖南第一师范学校读书的日子里,毛泽东慢慢承担起了救国救民的重任,实现 了由青年学生到革命家的转变。

到中流击水浪遏飞舟

毛泽东在湖南第一师范学校读书的时候,经常约二三志同道合者一起到湘江中挥臂击 水,还在学校组织了一个近百人的游泳队,晚饭后到湘江里畅游一番。同班好友罗学 瓒在日记里写道:“今日往水陆洲头泅渡,人多言北风过大,天气太凉。余等竞行不 顾,下水也不觉冷,上岸也不见病。”毛泽东自己后来回忆,那时初学,盛夏水涨, 几死者数。一群人终于坚持,直到隆冬,犹在江中。当时有一篇诗,都忘记了,只记 得两句:“自信人生二百年,会当水击三千里。”游泳,不单强健了体魄,更激发了 毛泽东的自信,磨炼了他的意志。

(图片来自网络)

沁园春 · 长沙

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽 染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天 竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华 正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当 年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

TN

讨论:从诗中的哪些字眼里能看到诗人的

青春身影

立(姿态) 看 (眼光) 问 (语言) 忆 (思想)

任务一于时空之间看青春姿态

思考1:“立”体现了诗人怎样的姿态

于萧瑟秋风中挺立 于奔流江水旁站立

挺拔伟岸 坚毅无畏 昂然清醒

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

看

万山红遍,层 林尽染; 漫江碧透,百 舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

景物数量 之极致 绵延的山脉

茂密的树林 充盈的江水 众多的大船

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

景物色彩之极致

万千山峰全都变 成了红色, 一层层 树林好像染过颜色 一样,江水清澈澄 碧,色彩鲜明。

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

景 物行 为 之 极致

击 :搏击

(力量和雄心)

翔:飞翔

(自由和梦想)

争:竞争

(奋进、 昂扬)

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

人物视野之极致

远视

近视

俯视

仰视

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

景物整体之极致

万物都蓬勃向上,

都想要不受压制地 展示着自己的美好 与生命力,都追求 着属于自己的自由。

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

胸怀宽广 眼界开阔 志向高远 昂扬向上

每个景物都想要

最大程度的完 自己、超越自 达到一种极致白 状态。

诗歌上阙为我 们呈现出了一 幅壮阔明丽、 万物旺盛蓬勃 画面。

意象 修饰语和关键 词 意象特征

意境

万山 万,红遍 群山绵延,辽阔苍茫,颜色红艳。

壮阔

绚丽

昂扬

奋进

层林 层,尽染 树林层层叠叠,颜色浓艳鲜明。

漫江 漫,碧透 水面宽广,颜色碧绿,江水清澈透亮。

百舸 百,争 船多,展现千帆竞发、争前恐后的壮观 热闹。

雄鹰 击 雄鹰展翅奋飞,搏击长空的强劲有力。

游鱼 翔 鱼在水中自由轻快地游动,无所拘束。

ATN

思考3:诗人追问的“苍茫 大地”是一个怎样的世界

和“湘江霜天”有什么区别 寄寓了作者怎样的情感

任务三从口中之问探胸中所想

心怀天下,坚定的革命信念

材料1:

1924年12月,毛泽东因工作过于劳累患病;经中共中央同意,1924年年底从 上海回湖南疗养。在养病期间,毛泽东组织了20多个农会,直接领导了湖南的农 民运动,开始了革命事业。

1925年,国民大革命已经开始,五四运动和省港大罢工相继爆发,湖南和广 东等地农民运动气氛日益高涨。在国共合作的大好革命形势下,革命应由哪个阶 级来领导成为党内外斗争的焦点。

1925年晚秋,毛泽东离开故乡韶山,去广州主持农民运动讲习所。途经长沙, 词人重游橘子洲,面对湘江上美丽动人的自然秋景,联想起当时的革命形势,写 下了这首词。

材料2:

1910年秋,毛泽东离开韶山去湘乡东山高等小学读书,因为仰慕梁启超(号任 公)的犀利思想和泼辣文笔,便以“子任”为笔名,其意为“以天下为己任”。

NNN

任务三从口中之问探胸中所想

1.

苍茫大地:

苦难、压迫、专制

2. 湘江霜天:

蓬勃、自由、壮阔

任务三从口中之问探胸中所想

诗人口中所问的不

是自己的前途,而是

这个社会的命运,是

怎样去往和建造心中

所向往的那个世界。

以天下为己任

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂; 书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字, 粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪 遏飞舟

任务四在回忆之中寻少年身影

思考4:诗人回忆中的同学 少年是一群什么样的人

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂; 书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字, 粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪 遏飞舟

任务四在回忆之中寻少年身影

年华正好

才华横溢

热情奔放

敢于拼搏

关心国事

敢于发声

不畏权贵

词人这种豪迈奋进的情感,在词 中有没有具体体现

在这一时期,毛泽东同志在长沙组织了湖南学生联合会、新民学会,开办了 平民夜校、文化书社和湖南自修大学,参加了反对袁世凯称帝的斗争,领导了驱 逐张敬尧等军阀的活动。特别是创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会,为 1921年中国共产党的成立,在湖南地区做了思想上和组织上的准备。这些既是

“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”的具体内容,也是写作这首词的时代 背景。

明确:下阙通过回忆青年时代的革命活动,表现词人和战友们为改造 旧中国奋勇进击的革命豪情。

挥斥方遒

强劲有力

指点江山

以天下为己任

激扬文字

抨击恶浊,褒扬清明

粪土当年万户侯

蔑视权贵,无惧无畏

到中流击水

昂扬奋进

浪遏飞舟

奋勇进击

上阙秋景壮阔绚丽 下阕抒情豪迈奋进

“谁主沉浮 ” “恰同学少年”

情景交融,浑然一体,一问一答,天衣无缝

课文探究

1.开头三句有何作用

【分析】开头三句点明了时间、地点和特定环境。“独立”一词凸显出词人 卓然而立的形象与中流砥柱的气概。“寒秋”一方面写出了深秋的寒意,另 一方面也暗示了社会环境的险恶以及斗争形式的严峻。

2.这些描写秋景的句子中哪些字用得传神 词人描绘了一幅怎样的秋景图

【分析】①传神的字:遍、染、漫、争、击、翔。

遍 :写出红之广,让人联想到星火燎原的革命形势。

染:用拟人手法,把树木那仿佛人工染成的浓艳,生动形象地描绘了出来。 漫 :写出了江水满溢之状。

争 :展现了江面上千帆竞发、激流勇渡的热闹场面。

击 :把雄鹰展翅奋飞的矫健雄姿凸显出来。

翔 :蓝天倒映在水中,鱼儿好像在天空飞翔,写出了鱼儿畅游时轻松自如的神态。

② 词人描绘了一幅色彩斑斓、生机勃勃的秋景图。

3.从结构上看,描写的秋景有什么作用

【分析】远望,群山上重重叠叠的树木,点染如画;近看,满江秋水, 碧绿澄澈,船只争相前行。仰 视,雄鹰在空中展翅;俯 瞰,鱼儿在水 中畅游。这些景物描写,远近相间,动静结合,渲染了万物竞自由的 氛围,为下面的抒情做铺垫。

4.分析“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮 ”一句的作用

【分析】一个“怅 ”字引出感叹,词人由眼前之景想到了祖国的命运和革 命的未来,直接转入抒怀。

“主沉浮”的深层含意是主宰国家的命运,掌握民族的前途。

“问苍茫大地,谁主沉浮”是这首词的词眼,表达了青年时代的毛泽东以 天下为己任的伟大抱负。

5.“携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。”有什么作用

【分析】这两句承上启下。“携来百侣曾游”,点明长沙乃旧游之地; “忆 ”引出下面对“往昔峥嵘岁月”的回忆。“峥嵘岁月”是对往昔 不寻常生活的概括,“稠 ”字说明了世界变化的风起云涌。

6.“恰”字领起的七句,为我们塑造了“同学少年”的群体形象,请概括

这一群像的特点。

【分析】“恰同学少年,风华正茂”,表明他们青春年少、才华横溢;

“书生意气,挥斥方遒”,表明他们有火一样的革命热情,以天下为己任、 敢想敢做;“指点江山,激扬文字”,表明他们关心国家命运并积极参与 变革社会的实践;“粪土当年万户侯”,表明他们蔑视权贵、敢于斗争、

抱负宏伟、追求高远。这是一群有雄心、有才华、有担当、有胆识的革命 青年。

7.结尾三句的大概意思是什么 这一问句与上阕末尾的设问句有什么内

在联系

【分析】①这三句的大意是:还记得吗 当年我们在江中游泳,激起 的波浪,几乎阻止了飞快前进的船只。

②这一问句,是对上阕“谁主沉浮”问题的巧妙回答。它表明:国家 民族的命运,乃至人世间的一切,应该由我们这一群敢于“中流击水, 浪遏飞舟”的热血青年来主宰。这一问句再次抒发了词人以天下为己 任的伟大抱负。

结构图解

独立寒秋图→独立寒秋橘子洲头

远眺 静

林尽

山红

层

万

问:谁主沉浮

答:同学少年

湘江秋景图

峥嵘岁月图

书生意气挥斥方道

指点江山 激扬文字

仰视:鹰击长空

俯瞰:鱼翔浅底

中流击水图→ 中流击水浪遏飞舟

漫江碧透 百舸争流

景中有情情中显志

沁 园 春 · 长 沙

近观

动

AN

主题归纳

这首词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆, 抒写了革命青年对国家命运的关注和以天下为己任、蔑视反动统治者、 改造旧社会的豪情壮志。

请大家朗读课文,再次感受词中壮 阔绚丽的意境和词人豪迈奋进的感情。

体会意境便能感悟到诗人某一刻的心境。在中国 古典文学中常常是“睹落叶而悲秋,感秋风而凄 怆”,但在词人笔下,秋天却是生生不息、充满 活力、昂扬向上的。从这里,我们可以看到词人 博大的胸襟、伟岸的人格、斗争的意识和乐观的 精神。那层层红叶染透万山,正如革命的星星之 火必将燎原,人民终将获得最后的胜利,摆脱压 迫,重获自由。

诗歌意境是诗人心灵世界的曲折反映,因而,

总结

1.依次填入下列语句横线上的词语,最恰当的一项是( )

(1)立志革命的人绝不能________,寸功不展。

(2)国庆节期间,许多老将军相聚北京,共同回顾创业初期的那段_______。

(3)叶将军勇迈绝伦,倜傥不群,_______,忠贞不屈,体现了老一辈革命家的气

概。

A.蹉跎岁月 B.蹉跎岁月 C.峥嵘岁月 D.光风霁月

光风霁月

峥嵘岁月 蹉跎岁月 峥嵘岁月

峥嵘岁月

光风霁月 光风霁月 蹉跎岁月

课堂训练

【答案】

B

【解析】

“蹉跎岁月”,形容虚度光阴。“峥嵘岁月”,形容不平凡的日子。“光 风霁月”,指雨过天晴时风清月明的景象,比喻开阔的胸襟和坦白的心地, 也比喻太平清明的政治局面。可以从成语的意思和适用对象的角度进行 区分。

2.毛泽东诗词的思想性和艺术性都很高,能给人以深刻的启示。某班在学习了毛泽东

的《沁园春 ·长沙》后举行了“毛泽东诗词朗诵会”主题活动,现在请你为主持人写 一段结束语,来结束这次朗诵会。要求:①要引用毛泽东的诗词;②语言连贯且富有 激情;③不少于50字。

【答案】

(示例)毛泽东诗词是中国诗歌森林中立的一棵参天大树,是描绘中国革命的壮丽史 诗,从“鲲鹏击浪从兹始”到“恰同学少年,风华正茂”,我们领略了毛泽东诗词的 雄伟气魄,感受到了“风华正茂”的青年面对“万类霜天竞自由”的喜悦。“数风流 人物,还看今朝!”同学们,让我们谨记一代伟人的教诲:“一万年太久,只争朝

夕。”

【解析】

首先,要突出结束语的特点,要带有总结性。其次,要恰当地选用毛泽东诗词中的名 句,以突出这次朗诵会的主题。再次,语言要连贯并富有激情。

3.请你调动想象力,运用描写手法,扩写“鹰击长空”,字数在40~60之间。

【答案】

(示例)一只矫健的苍鹰,奋力挥动着翅膀,翱翔在清晨的碧空中,它在这阴森荒凉 的山谷间盘旋,又陡然冲过冈峦重叠的高峰,飞向远方。

【解析】

一只矫健的苍鹰,奋力挥动着翅膀,翱翔在清晨的碧空中,它在这阴森荒凉的山谷间 盘旋,又陡然冲过冈峦重叠的高峰,飞向远方。

文学阅读与写作

找寻青春身影,

体验青春滋味

必修上册第一单元

阅读《沁园春 ·长沙》《立在地球边上放 号》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《致云 雀》五首诗歌,引导学生品味诗歌意象

总结和分析本单元每篇课文背后的“青春 形象”,引导学生体验青春滋味,感悟青 春价值,找寻属于自己的青春人生。

阅读《百合花》和《哦,香雪》两篇小说, 引导学生从作品中最能触动人心的片段入 手,聚焦“描写”和“意象”展开欣赏, 从而把握小说的艺术形象和主题。

借鉴本单元现代诗歌的写作艺术,发挥想 象、联想,以“青春”为主题写作一首诗 歌,全班诗歌可以汇集成册。

第一单元学习任务

ANNb

整体感知青春风采——梳理7篇作品的写作背景

诗歌中的青春形象(一)——品赏《沁园春 ·长沙》中的意象与人物形象

诗歌中的青春形象(二)——品赏《立……》《峨……》中的意象与人 物形象

诗歌中的青春象征——探究《红烛》中的“红烛”及《致云雀》中“云雀” 寓意

诗歌中的青春对话——赏析《红烛》《致云雀》的“对话”表达

小说中的青春形象——品析《哦,香雪》和《百合花》中的人物形象

小说中的青春内涵——鉴赏小说中前后呼应和感动人心的细节描写

单元总结:青春藏馆的建设

单元任务:

找寻青春身

影

A7△ 主 消

第一单元大单元设计框架

活动1

活动2

活动3

活动4

活动5

活动6

活动7

活动8

找寻诗中“我”的青春身影

—《沁园春 ·长沙》单篇精读

1.抓住关键词句,品味诗歌语言魅力。

学习目标 2.把握意象特点,体会诗歌意境。

3.感悟词人青年时代的豪情壮志,树立远大抱负。

【学习重点】把握诗歌意象特点,体会意境,感悟词人的壮志 豪情。

作者简介

毛泽东(1893—1976),字润之,湖南湘潭人,伟大的马克思列宁主义者。中 国 无

产阶级革命家、政治家、军事家、文学家、书法家,中国共产党、中国人民解放军、中华

人民共和国的主要缔造者和领袖,同时也是一 位伟大的诗人。毛泽东被视为现代世界历史

中最重要的人物之一,《时代》杂志也将他评为20世纪最具影响100人之一。

他的诗词作品以其前无古人的崇高优美的革命感情、遒劲伟美的创造力量、超越奇美

的艺术思想、豪华精美的韵调辞采,形成了中国悠久的诗史上风格绝殊的新形态的诗美。

正如著名诗人臧克家所说:“毛泽东诗词是伟大的篇章。”代表作品有《七律 ·长征》《七

律 ·人民解放军占领南京》《沁园春 · 雪》《沁园春 ·长沙》《卜算子 ·咏梅》等。

他的文章则立意高远,生动活泼,旁征博引,善于用典,说理透彻,针对性强,能解

决实际问题。代表作品有《纪念白求恩》《改造我们的学习》《反对党八股》《别了,司

徒雷登》等。

题目解说

沁园 春,词牌名。沁园,相传为东汉明帝女儿沁水公主的园林,后来被 外戚窦宪夺取,后人作诗咏其事,这个词牌由此得名。

长沙,是这首词的题目,点明地点和写作内容。本词是一首写景抒情之 作。

知识卡片 词的知识

①概念及形式

词兴起于隋唐,盛行于宋,配乐歌唱,句式不齐,也称“长短句”。词最初称为

“曲 词”或“曲子词”,是用来配音乐的。后来逐渐跟音乐分离,成为诗的别体,所 以又称为“诗余”。词在形式上的特点是“调有定格,句有定数,字有定声”。

②词 牌

词牌是词的格式的名称,如“沁园春”“念奴娇”“菩萨蛮”等。词牌规定着这

首词的字数、句数和平仄声韵。不同的词牌,其字数、句数、段数、韵律,均有不同 的规定。作者按照格式去作词,叫“填词”。词牌起初一般是题目,后来仅表示一定

的格式,与内容无关。随着发展,词牌与题目有明显区别。题目是词内容的集中体现,

概括了词的主要内容。

③分类

词按字数多少,可分为小令、中调、长调。58字以内为小令,59—90字为中调, 91字及以上为长调。

词从片数上分为单调(不分片)、双调(分两片)、三叠(分三片)、四叠(分四 片),以两片居多,称“上片”“下片”,也称“上阕”“下阕”。

词从风格上分为婉约派和豪放派。婉约派的代表人物有柳永、秦观、李清照等,豪放 派的代表人物有苏轼、辛弃疾等。

写作背景

时代背景

这首词写于1925年。当时中国革命运动正蓬勃发展,五卅运动和省港大罢工相继爆 发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时, 国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已经在广州正式成立。

写作背景

1925年10月,毛泽东从韶山前往广州主持农民运动讲习所,在长沙停留期间, 重游橘子洲。站在橘子洲头,面对如画的秋景,回忆在长沙的求学生活和过去的战斗 岁月,毛泽东不禁心潮澎湃,感慨无限,写下了这首气势磅礴的词。

阅读链接

指点江山激扬文字

1914至1918年,毛泽东就读于湖南第一师范学校。在这里,他结识了同校的蔡和 森、何叔衡、张昆弟、萧子升,周南女子中学的陶斯咏、向警予等一批立志救国的知 识青年。他们正值青春年少,意气风发,志同道合,一起发表激浊扬清的文章,抨击 黑暗,宣扬真理。

1918至1920年期间,毛泽东在长沙组织了新的湖南学生联合会、新民学会,开办 了平民夜校、文化书社,领导了驱逐张敬尧等军阀的活动,创办《湘江评论》。可以 说,在湖南第一师范学校读书的日子里,毛泽东慢慢承担起了救国救民的重任,实现 了由青年学生到革命家的转变。

到中流击水浪遏飞舟

毛泽东在湖南第一师范学校读书的时候,经常约二三志同道合者一起到湘江中挥臂击 水,还在学校组织了一个近百人的游泳队,晚饭后到湘江里畅游一番。同班好友罗学 瓒在日记里写道:“今日往水陆洲头泅渡,人多言北风过大,天气太凉。余等竞行不 顾,下水也不觉冷,上岸也不见病。”毛泽东自己后来回忆,那时初学,盛夏水涨, 几死者数。一群人终于坚持,直到隆冬,犹在江中。当时有一篇诗,都忘记了,只记 得两句:“自信人生二百年,会当水击三千里。”游泳,不单强健了体魄,更激发了 毛泽东的自信,磨炼了他的意志。

(图片来自网络)

沁园春 · 长沙

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽 染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天 竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华 正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当 年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟

TN

讨论:从诗中的哪些字眼里能看到诗人的

青春身影

立(姿态) 看 (眼光) 问 (语言) 忆 (思想)

任务一于时空之间看青春姿态

思考1:“立”体现了诗人怎样的姿态

于萧瑟秋风中挺立 于奔流江水旁站立

挺拔伟岸 坚毅无畏 昂然清醒

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

看

万山红遍,层 林尽染; 漫江碧透,百 舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

景物数量 之极致 绵延的山脉

茂密的树林 充盈的江水 众多的大船

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

景物色彩之极致

万千山峰全都变 成了红色, 一层层 树林好像染过颜色 一样,江水清澈澄 碧,色彩鲜明。

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

景 物行 为 之 极致

击 :搏击

(力量和雄心)

翔:飞翔

(自由和梦想)

争:竞争

(奋进、 昂扬)

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

人物视野之极致

远视

近视

俯视

仰视

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

景物整体之极致

万物都蓬勃向上,

都想要不受压制地 展示着自己的美好 与生命力,都追求 着属于自己的自由。

看

万山红遍,层林尽染; 漫江碧透,百舸争流。 鹰击长空,鱼翔浅底, 万类霜天竞自由。

任务二由眼中之景品心中之境

思考2:诗人眼中所看到的景物体现了他的哪些情感和追求

胸怀宽广 眼界开阔 志向高远 昂扬向上

每个景物都想要

最大程度的完 自己、超越自 达到一种极致白 状态。

诗歌上阙为我 们呈现出了一 幅壮阔明丽、 万物旺盛蓬勃 画面。

意象 修饰语和关键 词 意象特征

意境

万山 万,红遍 群山绵延,辽阔苍茫,颜色红艳。

壮阔

绚丽

昂扬

奋进

层林 层,尽染 树林层层叠叠,颜色浓艳鲜明。

漫江 漫,碧透 水面宽广,颜色碧绿,江水清澈透亮。

百舸 百,争 船多,展现千帆竞发、争前恐后的壮观 热闹。

雄鹰 击 雄鹰展翅奋飞,搏击长空的强劲有力。

游鱼 翔 鱼在水中自由轻快地游动,无所拘束。

ATN

思考3:诗人追问的“苍茫 大地”是一个怎样的世界

和“湘江霜天”有什么区别 寄寓了作者怎样的情感

任务三从口中之问探胸中所想

心怀天下,坚定的革命信念

材料1:

1924年12月,毛泽东因工作过于劳累患病;经中共中央同意,1924年年底从 上海回湖南疗养。在养病期间,毛泽东组织了20多个农会,直接领导了湖南的农 民运动,开始了革命事业。

1925年,国民大革命已经开始,五四运动和省港大罢工相继爆发,湖南和广 东等地农民运动气氛日益高涨。在国共合作的大好革命形势下,革命应由哪个阶 级来领导成为党内外斗争的焦点。

1925年晚秋,毛泽东离开故乡韶山,去广州主持农民运动讲习所。途经长沙, 词人重游橘子洲,面对湘江上美丽动人的自然秋景,联想起当时的革命形势,写 下了这首词。

材料2:

1910年秋,毛泽东离开韶山去湘乡东山高等小学读书,因为仰慕梁启超(号任 公)的犀利思想和泼辣文笔,便以“子任”为笔名,其意为“以天下为己任”。

NNN

任务三从口中之问探胸中所想

1.

苍茫大地:

苦难、压迫、专制

2. 湘江霜天:

蓬勃、自由、壮阔

任务三从口中之问探胸中所想

诗人口中所问的不

是自己的前途,而是

这个社会的命运,是

怎样去往和建造心中

所向往的那个世界。

以天下为己任

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂; 书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字, 粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪 遏飞舟

任务四在回忆之中寻少年身影

思考4:诗人回忆中的同学 少年是一群什么样的人

携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂; 书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字, 粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪 遏飞舟

任务四在回忆之中寻少年身影

年华正好

才华横溢

热情奔放

敢于拼搏

关心国事

敢于发声

不畏权贵

词人这种豪迈奋进的情感,在词 中有没有具体体现

在这一时期,毛泽东同志在长沙组织了湖南学生联合会、新民学会,开办了 平民夜校、文化书社和湖南自修大学,参加了反对袁世凯称帝的斗争,领导了驱 逐张敬尧等军阀的活动。特别是创办《湘江评论》,成立马克思主义研究会,为 1921年中国共产党的成立,在湖南地区做了思想上和组织上的准备。这些既是

“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”的具体内容,也是写作这首词的时代 背景。

明确:下阙通过回忆青年时代的革命活动,表现词人和战友们为改造 旧中国奋勇进击的革命豪情。

挥斥方遒

强劲有力

指点江山

以天下为己任

激扬文字

抨击恶浊,褒扬清明

粪土当年万户侯

蔑视权贵,无惧无畏

到中流击水

昂扬奋进

浪遏飞舟

奋勇进击

上阙秋景壮阔绚丽 下阕抒情豪迈奋进

“谁主沉浮 ” “恰同学少年”

情景交融,浑然一体,一问一答,天衣无缝

课文探究

1.开头三句有何作用

【分析】开头三句点明了时间、地点和特定环境。“独立”一词凸显出词人 卓然而立的形象与中流砥柱的气概。“寒秋”一方面写出了深秋的寒意,另 一方面也暗示了社会环境的险恶以及斗争形式的严峻。

2.这些描写秋景的句子中哪些字用得传神 词人描绘了一幅怎样的秋景图

【分析】①传神的字:遍、染、漫、争、击、翔。

遍 :写出红之广,让人联想到星火燎原的革命形势。

染:用拟人手法,把树木那仿佛人工染成的浓艳,生动形象地描绘了出来。 漫 :写出了江水满溢之状。

争 :展现了江面上千帆竞发、激流勇渡的热闹场面。

击 :把雄鹰展翅奋飞的矫健雄姿凸显出来。

翔 :蓝天倒映在水中,鱼儿好像在天空飞翔,写出了鱼儿畅游时轻松自如的神态。

② 词人描绘了一幅色彩斑斓、生机勃勃的秋景图。

3.从结构上看,描写的秋景有什么作用

【分析】远望,群山上重重叠叠的树木,点染如画;近看,满江秋水, 碧绿澄澈,船只争相前行。仰 视,雄鹰在空中展翅;俯 瞰,鱼儿在水 中畅游。这些景物描写,远近相间,动静结合,渲染了万物竞自由的 氛围,为下面的抒情做铺垫。

4.分析“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮 ”一句的作用

【分析】一个“怅 ”字引出感叹,词人由眼前之景想到了祖国的命运和革 命的未来,直接转入抒怀。

“主沉浮”的深层含意是主宰国家的命运,掌握民族的前途。

“问苍茫大地,谁主沉浮”是这首词的词眼,表达了青年时代的毛泽东以 天下为己任的伟大抱负。

5.“携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。”有什么作用

【分析】这两句承上启下。“携来百侣曾游”,点明长沙乃旧游之地; “忆 ”引出下面对“往昔峥嵘岁月”的回忆。“峥嵘岁月”是对往昔 不寻常生活的概括,“稠 ”字说明了世界变化的风起云涌。

6.“恰”字领起的七句,为我们塑造了“同学少年”的群体形象,请概括

这一群像的特点。

【分析】“恰同学少年,风华正茂”,表明他们青春年少、才华横溢;

“书生意气,挥斥方遒”,表明他们有火一样的革命热情,以天下为己任、 敢想敢做;“指点江山,激扬文字”,表明他们关心国家命运并积极参与 变革社会的实践;“粪土当年万户侯”,表明他们蔑视权贵、敢于斗争、

抱负宏伟、追求高远。这是一群有雄心、有才华、有担当、有胆识的革命 青年。

7.结尾三句的大概意思是什么 这一问句与上阕末尾的设问句有什么内

在联系

【分析】①这三句的大意是:还记得吗 当年我们在江中游泳,激起 的波浪,几乎阻止了飞快前进的船只。

②这一问句,是对上阕“谁主沉浮”问题的巧妙回答。它表明:国家 民族的命运,乃至人世间的一切,应该由我们这一群敢于“中流击水, 浪遏飞舟”的热血青年来主宰。这一问句再次抒发了词人以天下为己 任的伟大抱负。

结构图解

独立寒秋图→独立寒秋橘子洲头

远眺 静

林尽

山红

层

万

问:谁主沉浮

答:同学少年

湘江秋景图

峥嵘岁月图

书生意气挥斥方道

指点江山 激扬文字

仰视:鹰击长空

俯瞰:鱼翔浅底

中流击水图→ 中流击水浪遏飞舟

漫江碧透 百舸争流

景中有情情中显志

沁 园 春 · 长 沙

近观

动

AN

主题归纳

这首词通过对长沙秋景的描绘和对青年时代革命斗争生活的回忆, 抒写了革命青年对国家命运的关注和以天下为己任、蔑视反动统治者、 改造旧社会的豪情壮志。

请大家朗读课文,再次感受词中壮 阔绚丽的意境和词人豪迈奋进的感情。

体会意境便能感悟到诗人某一刻的心境。在中国 古典文学中常常是“睹落叶而悲秋,感秋风而凄 怆”,但在词人笔下,秋天却是生生不息、充满 活力、昂扬向上的。从这里,我们可以看到词人 博大的胸襟、伟岸的人格、斗争的意识和乐观的 精神。那层层红叶染透万山,正如革命的星星之 火必将燎原,人民终将获得最后的胜利,摆脱压 迫,重获自由。

诗歌意境是诗人心灵世界的曲折反映,因而,

总结

1.依次填入下列语句横线上的词语,最恰当的一项是( )

(1)立志革命的人绝不能________,寸功不展。

(2)国庆节期间,许多老将军相聚北京,共同回顾创业初期的那段_______。

(3)叶将军勇迈绝伦,倜傥不群,_______,忠贞不屈,体现了老一辈革命家的气

概。

A.蹉跎岁月 B.蹉跎岁月 C.峥嵘岁月 D.光风霁月

光风霁月

峥嵘岁月 蹉跎岁月 峥嵘岁月

峥嵘岁月

光风霁月 光风霁月 蹉跎岁月

课堂训练

【答案】

B

【解析】

“蹉跎岁月”,形容虚度光阴。“峥嵘岁月”,形容不平凡的日子。“光 风霁月”,指雨过天晴时风清月明的景象,比喻开阔的胸襟和坦白的心地, 也比喻太平清明的政治局面。可以从成语的意思和适用对象的角度进行 区分。

2.毛泽东诗词的思想性和艺术性都很高,能给人以深刻的启示。某班在学习了毛泽东

的《沁园春 ·长沙》后举行了“毛泽东诗词朗诵会”主题活动,现在请你为主持人写 一段结束语,来结束这次朗诵会。要求:①要引用毛泽东的诗词;②语言连贯且富有 激情;③不少于50字。

【答案】

(示例)毛泽东诗词是中国诗歌森林中立的一棵参天大树,是描绘中国革命的壮丽史 诗,从“鲲鹏击浪从兹始”到“恰同学少年,风华正茂”,我们领略了毛泽东诗词的 雄伟气魄,感受到了“风华正茂”的青年面对“万类霜天竞自由”的喜悦。“数风流 人物,还看今朝!”同学们,让我们谨记一代伟人的教诲:“一万年太久,只争朝

夕。”

【解析】

首先,要突出结束语的特点,要带有总结性。其次,要恰当地选用毛泽东诗词中的名 句,以突出这次朗诵会的主题。再次,语言要连贯并富有激情。

3.请你调动想象力,运用描写手法,扩写“鹰击长空”,字数在40~60之间。

【答案】

(示例)一只矫健的苍鹰,奋力挥动着翅膀,翱翔在清晨的碧空中,它在这阴森荒凉 的山谷间盘旋,又陡然冲过冈峦重叠的高峰,飞向远方。

【解析】

一只矫健的苍鹰,奋力挥动着翅膀,翱翔在清晨的碧空中,它在这阴森荒凉的山谷间 盘旋,又陡然冲过冈峦重叠的高峰,飞向远方。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读