7.1《风景谈》课件

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

导入

“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是 人间好时节。”

—慧开禅师

风景谈

统编版高中语文选择性必修下册

了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

分析对比、烘托手法,理解散文

“景”和“情”相辅相成的关系。

体验解放区军民崇高的精神境界,

培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

四

三

风景谈

我写了延安的“风景”,而把政治寓于风景之中。

-茅盾

目录

1.走进作者

2.走进风景

3.走进“风景谈”

4.你我的风景

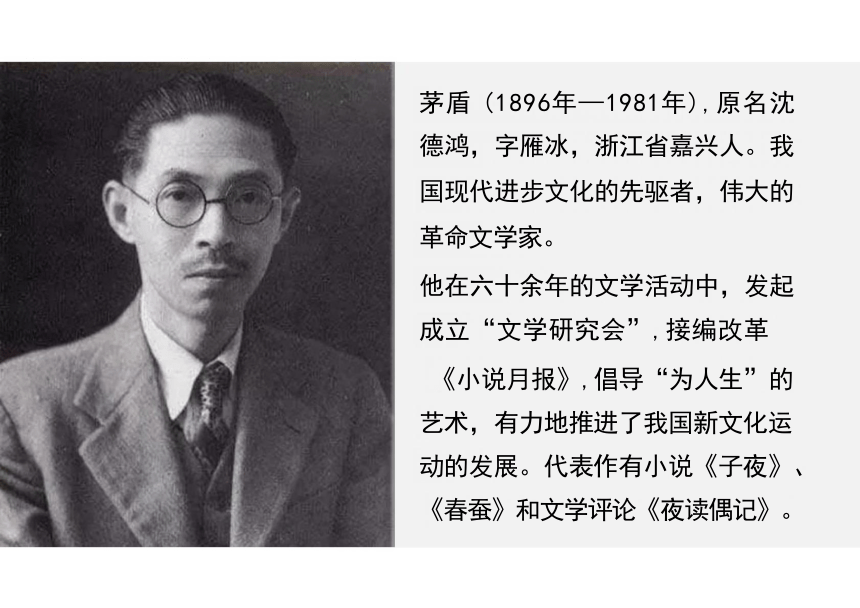

茅盾 (1896年—1981年),原名沈

德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我 国现代进步文化的先驱者,伟大的 革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起 成立“文学研究会”,接编改革

《小说月报》,倡导“为人生”的 艺术,有力地推进了我国新文化运 动的发展。代表作有小说《子夜》、 《春蚕》和文学评论《夜读偶记》。

1981年3月14日,

茅盾自知病将不 起,将稿费25万 元人民币捐出设 立茅盾文学奖,

以鼓励当代优秀 长篇小说的创作。

九六— 九八

茅盾诞 生九十周年

中国人民邮政

J.129.(2-2) 1986

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应 邀前往延安讲学并参观访问。在延安,目睹 了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区 的热爱感情。同年年底茅盾回到了国民党统 治下的重庆,当时正值国民党反动派发动第 二次反共高潮,写下了《白杨礼赞》的姊妹 篇《风景谈》。

茅盾在他的回忆录中说:“ 我写了延安 的风景,而把政治寓于风景之中。”

风景图 自然景观 人的活动 议论语句

手法归纳

(特点) (特点)

自主阅读,走进风景

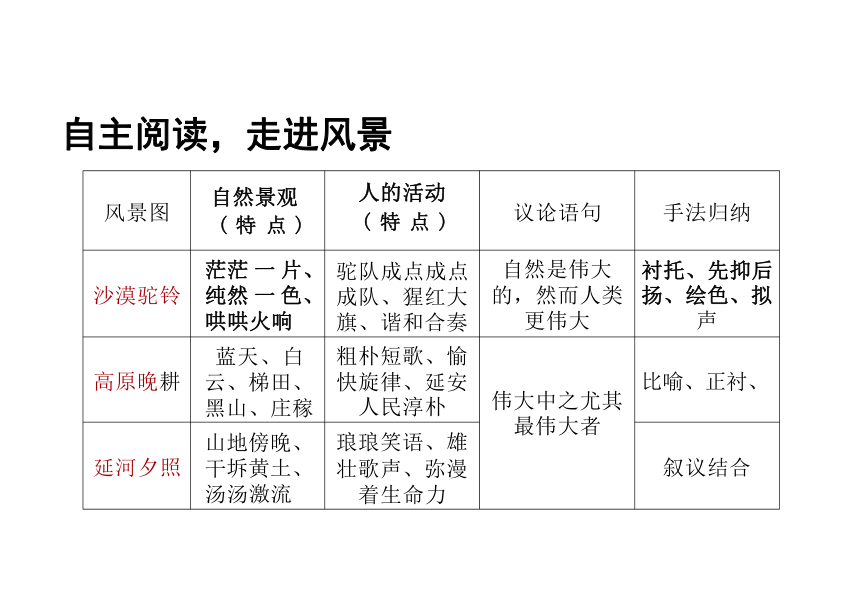

风景图 自然景观 ( 特 点 ) 人的活动 ( 特 点 ) 议论语句

手法归纳

沙漠驼铃 茫茫 一 片、 纯然 一 色、 哄哄火响 驼队成点成点 成队、猩红大 旗、谐和合奏 自然是伟大 的,然而人类 更伟大

衬托、先抑后 扬、绘色、拟

声

高原晚耕 蓝天、白 云、梯田、 黑山、庄稼 粗朴短歌、愉 快旋律、延安 人民淳朴 伟大中之尤其 最伟大者

比喻、正衬、

延河夕照 山地傍晚、 干坼黄土、 汤汤激流 琅琅笑语、雄 壮歌声、弥漫 着生命力

叙议结合

自主阅读,走进风景

风景图 自然景观 ( 特 点 ) 人的活动 ( 特 点 ) 议论语句

手法归纳

石洞雨景 寂寞荒山、 原始石洞、 黄褐色浊水 两对衣着、地 点、精神面貌 不同的青年 人是风景的构 成者,内生活 极其充满的人 为主宰

反衬、对比

桃林小憩 桃树、半盘 石磨、断碎 旧阶、荞麦 延安青年在茶 舍学习聚会、 谈天说地 人创造了第二 自然

叙议结合、对 比

北国晨号 喇叭声、侧 影、红绸 小号兵、站岗 的荷枪战士 伟大中之最伟 大者

正面描写、比

喻、拟人、动

静结合

自主阅读,走进风景

wM 阅倾降

自主阅读,

走进风景

沙漠驼铃

自主阅读 走进风景

自主阅读,

走进风景

自主阅读 走进风景

自主阅读,

走进风景

自主阅读,

走进风景

思考:六幅风景的关系

一 · 内容紧密相连—一人类与自然的和谐相处,人类 相互之间的和谐相处,对人类伟大的赞美

二 ·议论和谐一致——自然是伟大的,然而人类更伟 大

三 ·结构布局统一和谐——写法大致相同,先自然景

观,次人的活动,后通过议论揭示“画”旨。

与总结,体现了散文形散神不散的特点。

从结构上看,这些议论语句如同一根彩线, 贯串起六幅画面;

从内容上看,这些议论语句揭示了文章的 主题,并且层层递进,深化了主旨,深情地表 达了对陕北根据地生活与战斗的讴歌与赞扬, 对延安军民身上体现出的崇高、伟大民族精神 的讴歌和赞扬。

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括

走进“风景谈”

03

体,全文描写的六个场景表现了人景的

完美结合,请分析风景中的人,领会延 安精神的深刻内涵。

景是精神的象征,而人是精神的主

讨论:景中之人

石洞雨景、桃林小憩:富有理想、不断学习、不懈追求的 人 。

高原晚耕、延河夕照:乐观向上、富有创造精神的人。

沙漠驼铃:蔑视困难、自强不息、英勇顽强的人。

北国晨号:坚毅、刚强、勇敢的人

讨论:景中之人

01

02

03

04

可是更妙的是三五月明之夜……这时候忽然从山 脊上长出两个牛角来,随即牛的全身也出现,捐 着犁的人形也出现,并不多,只有三两个……

这几位晚归的种田人,还把他们那粗朴的短歌,用 愉快的旋律从山顶飘下来,直到他们没入山坳,依 旧只有蓝天明月黑黝黝的山,歌声可是缭绕不散。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

01

02

夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收 的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅 卵石都冲走了似的。

河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出雪白的泡 沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷, 或者掬起水来,洗一把脸。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

03

04

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

本句“长”字用得非常传神,一方面道出了山势之高, 耕牛爬坡动作之缓慢;另一方面也反映出种田人晚归的 出现与黄昏景色之协调融合,姗姗归来的耕牛给黄昏恬 静的山野增添了诗意和生机,给读者以艺术的美感。

可是更妙的是三五月明之夜……这时候忽然从山 脊上长出两个牛角来,随即牛的全身也出现,捐 着犁的人形也出现,并不多,只有三两个 ……

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

本句“飘”字用得非常好,它把我们引入迷人的 音乐境界,形象地描绘出了歌声的轻柔悠远,反 映出解放区人民在党的领导下对新生活由衷的喜悦之 情 。

这几位晚归的种田人,还把他们那粗朴的短歌,用 愉快的旋律从山顶飘下来,直到他们没入山坳,依 旧只有蓝天明月黑黝黝的山,歌声可是缭绕不散。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

一个“吐”字,可见白昼之炎热,傍晚之凉爽。 一个“吐”字把静态的事物写活了,给黄土高原 赋予了生机,也隐隐从字里行间流露出对延安的 山水充满了喜爱之情。

夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收 的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅 卵石都冲走了似的。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

本句中“喧哗”、“跌”、“喷”三个动词形象地描写

了延河的流水,给延河水赋予了青少年般的朝气、活泼 好动的性格特点。借景抒情,情景交融,反映了延安鲁 艺学员朝气蓬勃的新生活和精神风貌。

河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出雪白的 泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲 刷,或者掬起水来,洗一把脸。

动脑动笔:写写你我眼中之景

选择六幅图画之中任意一幕语言,仿 照其句式,写写你曾见过的风景,说 说你与作者的情感有何不同。

画面组接风景——“纵”“横”联系

这六幅风景画面在横向和纵向上呈现什么关联

提示:

横向的风景体现出散文选裁的散,具有联想性、发散性

纵向的风景体现出散文神的凝聚,沿着一个方向,层层深入

人物活动:运送物资、劳动、学习、休息、战斗

形 散:看似独立的六幅画面,各种身份的人,做着不同的事。

神 聚:六幅画面所展示的相似性,即有关荒凉的自然, 有关人的活动,有关人的精神。

人物身份:各族人民、农民、艺术家、革命青年、战士

横向关联

在六幅横向的风景中

纵向关联 抓住文中议论性的语句。

第一个画面之后, “这里是大自然的最单调最平板的一面,然而加上了人 的活动,就完全改观,难道这不是‘风景’吗 自然是伟大的,然而人类 更伟大。”

第二、第三个画面之后,“自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇 高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!”

第四、第五个画面之后,“这里的“风景”也就值得留恋,人类的高贵精 神的辐射,填补了自然界的疲乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造 了第二自然!”

第六个画面之后, “如果你也当它是“风景”,那便是真的风景,是伟大 中之最伟大者!”

客观、荒凉,原始、朴素

严肃、勇敢,守护、坚毅

改造,乐观,追求、积极

第三风景:民族精神的风景。

第二风景:高贵精神的风景。

第一风景:自然世界的风景。

纵向关联

政治寓于风景——“形”“神”凝系

1940年5月茅盾从新疆返回内地,到延安参观访问,并在 鲁迅艺术学院讲学。5个月的不寻常生活,使茅盾有机会亲眼 看到了共产党领导的抗日民主根据地;看到了抗日民主根据地 的军民高昂的革命斗志;看到了新的社会、新的人、新的精神 面貌、新的生活气象。作为关心时代、关心社会、关心人民生 活、关心祖国命运,有强烈责任感的作家,茅盾不能不满怀激 情地用手中的笔、用文字语言去讴歌、去赞颂。

政治寓于风景——“形”“神”凝系

但是,茅盾当时身处豺狼当道,国民党统治的 重庆,作家没有创作自由,没有言论自由,不能 直抒胸,想要讴歌新生的革命力量更是不可能。

茅盾就另僻蹊径,不得不采用含蓄隐晦的语言, 来表达自己的思想感情。

政治寓于风景——“形”“神”凝系

茅盾在1945年出版的他的散文集《时间的纪录》 的《后记》中写道:“在此期间应写的实在太多,而被准

许写的又少得可怜,无可写不得不写。待要闭目歌颂吧, 良心不许;搁笔装死罢,良心不安;于是而能幸见于刊物 者,大抵半通不通,似可懂而不可懂——中国的作者多 少年来是不得不在夹缝中猜度的。”

政治寓于风景——“形”“神”凝系

作者用含蓄的语言,尽可能地把在延安看到的一切写 进文章中,把丰富的内涵较好地呈现给了读者。如“充满 了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者”, “如果你也当它是'风景’,那便是真的风景,是伟大中 之最伟大者”。这些话语中,隐含着作者对延安抗日军民 的无限敬仰和热切的赞颂之情。

作者是采用仕公方摆把“政治寓

于风景之中”的

( 1 ) 曲 笔 :作者虽未写明地点就是延安,但通过“至少有七八种不同 的方音”“惯拿调色版的”“拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的”等进行 暗示,让读者明白这里写的是延安,描绘的是延安的劳动者,鲁艺 的文化人,延安的革命青年、干部、战士,表现出作者高超的斗争 艺术,感受到根据地的蓬勃景象,并从中受到鼓舞,获得抗战必胜 的信念和力量。

那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。它的 干呢,通常是丈把高,像是加以人工似的,一丈以内 绝无旁枝。它所有的丫枝呢,一律向上,而且紧紧靠 拢,也像是加以人工似的,成为一束,绝无横斜逸出。 它的宽大的叶子也是片片向上,几乎没有斜生的,更 不用说倒垂了;它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微 泛出淡青色。这是虽在北方的风雪的压迫下却保持着 倔强挺立的一种树。哪怕只有碗来粗细罢,它却努力 向上发展,高到丈许,二丈,参天耸立,不折不挠,

对抗着西北风。

这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平 凡的树!

把政治寓于风景之中

借景抒情、托物言志

通过白杨树赞扬抗日军民的 团结向上、不屈不挠的民族 精神。

通过谈风景赞扬延安儿女所 表现的向上、坚毅的民族精 神。

自然景物 十 崇高的人类活动 = 真的风景

风景谈 白杨礼赞

课堂总结

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构 成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而 且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主

宰“风景”的人。

本文就是通过对六幅“风景”的描绘,赞 美 了战争时期中国共 产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表 达了对解放区的无限热爱和向往。

山登绝顶我为峰

导入

“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是 人间好时节。”

—慧开禅师

风景谈

统编版高中语文选择性必修下册

了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

分析对比、烘托手法,理解散文

“景”和“情”相辅相成的关系。

体验解放区军民崇高的精神境界,

培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

学习目标

四

三

风景谈

我写了延安的“风景”,而把政治寓于风景之中。

-茅盾

目录

1.走进作者

2.走进风景

3.走进“风景谈”

4.你我的风景

茅盾 (1896年—1981年),原名沈

德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我 国现代进步文化的先驱者,伟大的 革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起 成立“文学研究会”,接编改革

《小说月报》,倡导“为人生”的 艺术,有力地推进了我国新文化运 动的发展。代表作有小说《子夜》、 《春蚕》和文学评论《夜读偶记》。

1981年3月14日,

茅盾自知病将不 起,将稿费25万 元人民币捐出设 立茅盾文学奖,

以鼓励当代优秀 长篇小说的创作。

九六— 九八

茅盾诞 生九十周年

中国人民邮政

J.129.(2-2) 1986

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应 邀前往延安讲学并参观访问。在延安,目睹 了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区 的热爱感情。同年年底茅盾回到了国民党统 治下的重庆,当时正值国民党反动派发动第 二次反共高潮,写下了《白杨礼赞》的姊妹 篇《风景谈》。

茅盾在他的回忆录中说:“ 我写了延安 的风景,而把政治寓于风景之中。”

风景图 自然景观 人的活动 议论语句

手法归纳

(特点) (特点)

自主阅读,走进风景

风景图 自然景观 ( 特 点 ) 人的活动 ( 特 点 ) 议论语句

手法归纳

沙漠驼铃 茫茫 一 片、 纯然 一 色、 哄哄火响 驼队成点成点 成队、猩红大 旗、谐和合奏 自然是伟大 的,然而人类 更伟大

衬托、先抑后 扬、绘色、拟

声

高原晚耕 蓝天、白 云、梯田、 黑山、庄稼 粗朴短歌、愉 快旋律、延安 人民淳朴 伟大中之尤其 最伟大者

比喻、正衬、

延河夕照 山地傍晚、 干坼黄土、 汤汤激流 琅琅笑语、雄 壮歌声、弥漫 着生命力

叙议结合

自主阅读,走进风景

风景图 自然景观 ( 特 点 ) 人的活动 ( 特 点 ) 议论语句

手法归纳

石洞雨景 寂寞荒山、 原始石洞、 黄褐色浊水 两对衣着、地 点、精神面貌 不同的青年 人是风景的构 成者,内生活 极其充满的人 为主宰

反衬、对比

桃林小憩 桃树、半盘 石磨、断碎 旧阶、荞麦 延安青年在茶 舍学习聚会、 谈天说地 人创造了第二 自然

叙议结合、对 比

北国晨号 喇叭声、侧 影、红绸 小号兵、站岗 的荷枪战士 伟大中之最伟 大者

正面描写、比

喻、拟人、动

静结合

自主阅读,走进风景

wM 阅倾降

自主阅读,

走进风景

沙漠驼铃

自主阅读 走进风景

自主阅读,

走进风景

自主阅读 走进风景

自主阅读,

走进风景

自主阅读,

走进风景

思考:六幅风景的关系

一 · 内容紧密相连—一人类与自然的和谐相处,人类 相互之间的和谐相处,对人类伟大的赞美

二 ·议论和谐一致——自然是伟大的,然而人类更伟 大

三 ·结构布局统一和谐——写法大致相同,先自然景

观,次人的活动,后通过议论揭示“画”旨。

与总结,体现了散文形散神不散的特点。

从结构上看,这些议论语句如同一根彩线, 贯串起六幅画面;

从内容上看,这些议论语句揭示了文章的 主题,并且层层递进,深化了主旨,深情地表 达了对陕北根据地生活与战斗的讴歌与赞扬, 对延安军民身上体现出的崇高、伟大民族精神 的讴歌和赞扬。

文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括

走进“风景谈”

03

体,全文描写的六个场景表现了人景的

完美结合,请分析风景中的人,领会延 安精神的深刻内涵。

景是精神的象征,而人是精神的主

讨论:景中之人

石洞雨景、桃林小憩:富有理想、不断学习、不懈追求的 人 。

高原晚耕、延河夕照:乐观向上、富有创造精神的人。

沙漠驼铃:蔑视困难、自强不息、英勇顽强的人。

北国晨号:坚毅、刚强、勇敢的人

讨论:景中之人

01

02

03

04

可是更妙的是三五月明之夜……这时候忽然从山 脊上长出两个牛角来,随即牛的全身也出现,捐 着犁的人形也出现,并不多,只有三两个……

这几位晚归的种田人,还把他们那粗朴的短歌,用 愉快的旋律从山顶飘下来,直到他们没入山坳,依 旧只有蓝天明月黑黝黝的山,歌声可是缭绕不散。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

01

02

夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收 的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅 卵石都冲走了似的。

河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出雪白的泡 沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷, 或者掬起水来,洗一把脸。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

03

04

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

本句“长”字用得非常传神,一方面道出了山势之高, 耕牛爬坡动作之缓慢;另一方面也反映出种田人晚归的 出现与黄昏景色之协调融合,姗姗归来的耕牛给黄昏恬 静的山野增添了诗意和生机,给读者以艺术的美感。

可是更妙的是三五月明之夜……这时候忽然从山 脊上长出两个牛角来,随即牛的全身也出现,捐 着犁的人形也出现,并不多,只有三两个 ……

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

本句“飘”字用得非常好,它把我们引入迷人的 音乐境界,形象地描绘出了歌声的轻柔悠远,反 映出解放区人民在党的领导下对新生活由衷的喜悦之 情 。

这几位晚归的种田人,还把他们那粗朴的短歌,用 愉快的旋律从山顶飘下来,直到他们没入山坳,依 旧只有蓝天明月黑黝黝的山,歌声可是缭绕不散。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

一个“吐”字,可见白昼之炎热,傍晚之凉爽。 一个“吐”字把静态的事物写活了,给黄土高原 赋予了生机,也隐隐从字里行间流露出对延安的 山水充满了喜爱之情。

夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收 的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅 卵石都冲走了似的。

赏析佳句:细观茅盾笔下之景

本句中“喧哗”、“跌”、“喷”三个动词形象地描写

了延河的流水,给延河水赋予了青少年般的朝气、活泼 好动的性格特点。借景抒情,情景交融,反映了延安鲁 艺学员朝气蓬勃的新生活和精神风貌。

河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出雪白的 泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲 刷,或者掬起水来,洗一把脸。

动脑动笔:写写你我眼中之景

选择六幅图画之中任意一幕语言,仿 照其句式,写写你曾见过的风景,说 说你与作者的情感有何不同。

画面组接风景——“纵”“横”联系

这六幅风景画面在横向和纵向上呈现什么关联

提示:

横向的风景体现出散文选裁的散,具有联想性、发散性

纵向的风景体现出散文神的凝聚,沿着一个方向,层层深入

人物活动:运送物资、劳动、学习、休息、战斗

形 散:看似独立的六幅画面,各种身份的人,做着不同的事。

神 聚:六幅画面所展示的相似性,即有关荒凉的自然, 有关人的活动,有关人的精神。

人物身份:各族人民、农民、艺术家、革命青年、战士

横向关联

在六幅横向的风景中

纵向关联 抓住文中议论性的语句。

第一个画面之后, “这里是大自然的最单调最平板的一面,然而加上了人 的活动,就完全改观,难道这不是‘风景’吗 自然是伟大的,然而人类 更伟大。”

第二、第三个画面之后,“自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇 高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!”

第四、第五个画面之后,“这里的“风景”也就值得留恋,人类的高贵精 神的辐射,填补了自然界的疲乏,增添了景色,形式的和内容的。人创造 了第二自然!”

第六个画面之后, “如果你也当它是“风景”,那便是真的风景,是伟大 中之最伟大者!”

客观、荒凉,原始、朴素

严肃、勇敢,守护、坚毅

改造,乐观,追求、积极

第三风景:民族精神的风景。

第二风景:高贵精神的风景。

第一风景:自然世界的风景。

纵向关联

政治寓于风景——“形”“神”凝系

1940年5月茅盾从新疆返回内地,到延安参观访问,并在 鲁迅艺术学院讲学。5个月的不寻常生活,使茅盾有机会亲眼 看到了共产党领导的抗日民主根据地;看到了抗日民主根据地 的军民高昂的革命斗志;看到了新的社会、新的人、新的精神 面貌、新的生活气象。作为关心时代、关心社会、关心人民生 活、关心祖国命运,有强烈责任感的作家,茅盾不能不满怀激 情地用手中的笔、用文字语言去讴歌、去赞颂。

政治寓于风景——“形”“神”凝系

但是,茅盾当时身处豺狼当道,国民党统治的 重庆,作家没有创作自由,没有言论自由,不能 直抒胸,想要讴歌新生的革命力量更是不可能。

茅盾就另僻蹊径,不得不采用含蓄隐晦的语言, 来表达自己的思想感情。

政治寓于风景——“形”“神”凝系

茅盾在1945年出版的他的散文集《时间的纪录》 的《后记》中写道:“在此期间应写的实在太多,而被准

许写的又少得可怜,无可写不得不写。待要闭目歌颂吧, 良心不许;搁笔装死罢,良心不安;于是而能幸见于刊物 者,大抵半通不通,似可懂而不可懂——中国的作者多 少年来是不得不在夹缝中猜度的。”

政治寓于风景——“形”“神”凝系

作者用含蓄的语言,尽可能地把在延安看到的一切写 进文章中,把丰富的内涵较好地呈现给了读者。如“充满 了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者”, “如果你也当它是'风景’,那便是真的风景,是伟大中 之最伟大者”。这些话语中,隐含着作者对延安抗日军民 的无限敬仰和热切的赞颂之情。

作者是采用仕公方摆把“政治寓

于风景之中”的

( 1 ) 曲 笔 :作者虽未写明地点就是延安,但通过“至少有七八种不同 的方音”“惯拿调色版的”“拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的”等进行 暗示,让读者明白这里写的是延安,描绘的是延安的劳动者,鲁艺 的文化人,延安的革命青年、干部、战士,表现出作者高超的斗争 艺术,感受到根据地的蓬勃景象,并从中受到鼓舞,获得抗战必胜 的信念和力量。

那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。它的 干呢,通常是丈把高,像是加以人工似的,一丈以内 绝无旁枝。它所有的丫枝呢,一律向上,而且紧紧靠 拢,也像是加以人工似的,成为一束,绝无横斜逸出。 它的宽大的叶子也是片片向上,几乎没有斜生的,更 不用说倒垂了;它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微 泛出淡青色。这是虽在北方的风雪的压迫下却保持着 倔强挺立的一种树。哪怕只有碗来粗细罢,它却努力 向上发展,高到丈许,二丈,参天耸立,不折不挠,

对抗着西北风。

这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平 凡的树!

把政治寓于风景之中

借景抒情、托物言志

通过白杨树赞扬抗日军民的 团结向上、不屈不挠的民族 精神。

通过谈风景赞扬延安儿女所 表现的向上、坚毅的民族精 神。

自然景物 十 崇高的人类活动 = 真的风景

风景谈 白杨礼赞

课堂总结

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构 成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而 且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主

宰“风景”的人。

本文就是通过对六幅“风景”的描绘,赞 美 了战争时期中国共 产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表 达了对解放区的无限热爱和向往。

山登绝顶我为峰