1《沁园春·长沙》课件(共25张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 1《沁园春·长沙》课件(共25张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 203.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-31 20:42:23 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

沁园春·长沙

解读意象,感受壮阔的境界。

1

思考历史问题,激发奋进的精神。

3

教学目标

一

探讨人生观,体会高昂的情绪。

2

(一)引入

描写“秋”的诗句。

第一课时

二

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”描绘了张继所写的萧条秋景。

“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”表达了刘禹锡笔下的积极秋意。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”展现了马致远所绘的凄切秋色。

秋季再临,文人毛泽东站在湘江之畔,目睹了何种秋色?共读《沁园春·长沙》,探究毛泽东笔下的秋意。

(二)朗诵全词,概括画面

1.集体朗诵《沁园春·长沙》。

第一课时

二

2.试对诗歌进行分层,为几幅图画添加小标题。

明确

全诗描绘了四幅画面:独立寒秋图(开篇三句明确时间、地点、事件)、湘江秋色图(以“看”字为主)、壮丽岁月图(以“忆”字为主)、激流勇进图(情感高涨)。

3.分组朗读不同的景象。

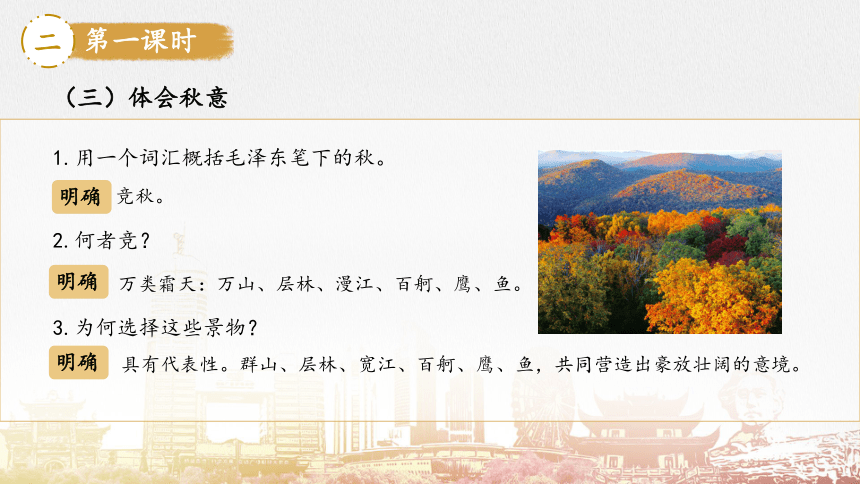

1.用一个词汇概括毛泽东笔下的秋。

第一课时

二

(三)体会秋意

竞秋。

2.何者竞?

万类霜天:万山、层林、漫江、百舸、鹰、鱼。

3.为何选择这些景物?

具有代表性。群山、层林、宽江、百舸、鹰、鱼,共同营造出豪放壮阔的意境。

明确

明确

明确

4.这些景象有何特色?可结合词中的色彩词、程度词、动词等内容进行赏析。

第一课时

二

(三)体会秋意

明确

(1)色彩词:“红”象征乐观与热情;“碧”象征生命与希望。两色对照,使“红”更加夺目,“碧”更加璀璨。

(2)程度词:“遍”强调“红”的广泛性,让整个画面呈现出生机勃勃的色彩;“透”强调“碧”的深邃性,让整个湘江碧波清澈,无暇疵污,与漫山遍野的鲜红相得益彰。

第一课时

二

(三)体会秋意

明确

(3)动词:“染”描绘了枫叶颜色的变化过程,与“万山红遍”相呼应,在静态的描绘中注入动态的美感,使画面层次分明。“击”取代“飞”,更显雄鹰的刚健与勇猛;“翔”取代“游”,更显鱼儿的轻盈与潇洒。鹰的刚劲与鱼的柔美,共同体现了寒秋中的顽强生命力。

第一课时

二

(三)体会秋意

点拨

站在橘子洲头,以“看”字引领,远景“万山”、近景“漫江”、高空“鹰击”、水下“鱼翔”。远近、俯仰、动静结合,多角度、多层次展现秋色。再观景物的选取,山、林、江、舸、鹰、鱼,无一遗漏,意蕴深厚,字里行间流露出对秋的热爱与赞美。

5.“自古逢秋悲寂寥”,但毛泽东笔下的秋是如何的?这是一幅什么样的湘江秋色图?

第一课时

二

(三)体会秋意

明确

色彩斑斓、充满活力、壮丽开阔。

6.现实中的湘江秋景真的如此绚烂多姿、生机盎然,没有一丝萧条之感吗?

第一课时

二

(三)体会秋意

点拨

当然不是。景物本身是客观存在的,我们称之为“物象”。当这些景物被人感知,附上了人的情感,客观的“物象”便转化为主观的“意象”。“意象”是中国古典美学中的术语,包含“意”与“象”两个部分。意:创作者的情感意志;象:客观存在的物象。二者结合,构成充满诗意的艺术境界:意境。作者在创作时以心感物,根据自己的主观情志选择、驾驭甚至重塑自然景物,使之达到理想状态。所谓“一切景语皆情语”,正是此理。

1.毛泽东撰写《沁园春·长沙》时,已步入而立之年,当时的革命局势并不乐观;他本人身体不适且面临追捕,显然是逆境中的人。然而,他如何能够创作出这样宏伟的词篇呢?

第一课时

二

(四)昂扬之情

背景资料

《沁园春·长沙》创作于1925年秋,当时毛泽东返回湖南继续革命活动。那年春夏,他在乡间养病时组织了农民运动,并第三次遭到反动势力的通缉。

第一课时

二

(四)昂扬之情

明确

(1)文人往往在大自然中寻求心灵的慰藉。陶渊明在菊花之间找到了恬淡的心境;苏轼在夜游承天寺时领悟了闲适的心态;毛泽东则站在橘子洲头,眺望天地,心胸在自然美景中得以开阔;

(2)长沙不仅是毛泽东梦想的起点,也是他个性塑造的摇篮,更是中国农村革命的诞生地,是他早期革命活动的核心。1911年,毛泽东赴湖南长沙第一师范学习。在当时的社会环境下,他通过与同学们深入交流人生和国家大事,更加明确地塑造了自己的世界观。

2.再次阅读湘江的秋色,结合革命形势,重新解读其中的意象。

第一课时

二

(四)昂扬之情

背景资料

1925年8月,毛泽东在韶山的共产党组织和人民群众的保护下,成功躲避了敌人的追捕,途经长沙前往广州主持农民运动讲习所。在长沙,他重游了学生时代常去的岳麓山、橘子洲等地。站在橘子洲头,回顾自己的过往,包括1911至1923年在长沙的求学和社会活动,以及辛亥革命、五四运动、五卅惨案、国共合作的领导权之争等历史事件,感慨万千之际,他挥笔写下了这首词。

第一课时

二

(四)昂扬之情

明确

“万山红遍,层林尽染”:红色覆盖的不仅是群山和枫林,还有星星之火可以燎原的思想,以及中华民族光明的未来。

“漫江碧透,百舸争流”:这里不仅描绘了一望无际的湘江和无数的船只,还展现了毛泽东宽广的胸怀和高昂的革命精神。

“鹰击长空,鱼翔浅底”:空中和水中自由翱翔的不仅是鹰和鱼,还有拥有雄壮革命气势的领袖毛泽东,以及对民族解放充满憧憬的革命青年。

毛泽东独自站在秋日的橘子洲头,凝视着自我、天地、众生和未来;独立于旧社会的中国,面对种种困难和挑战,仍然抱有乐观向上的情怀。

第一课时

二

(五)结语

词的上半部分通过意象向我们展示了毛泽东诗词中的宏伟景象和高昂情感。那么词的下半部分又描绘了什么呢?我们下节课继续探讨。

(六)作业

阅读毛泽东的其他诗词,体会其中的宏伟气势和昂扬情感。

第一课时

二

(一)引入

1.朗读并回顾上节课内容。通过分析意象,我们梳理了湘江六景(万山、层林、漫江、百舸、鹰、鱼),面对这些景象,诗人毛泽东在想什么?

第二课时

三

问,问苍茫大地,谁主沉浮?

2.这是32岁的毛泽东站在橘子洲头,面向湘江,面向天地万物提出的问题,反映了诗人怎样的情感?

热爱祖国的壮丽河山,以天下为己任的博大胸怀。

本节课,我们就以百年之“问”来开启下半部分的学习。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

面对浩瀚的宇宙,面对遥远的大地,究竟是谁掌控着事物的兴衰更替呢?(在社会动荡中,各种革命力量汇聚激荡,究竟谁能主宰国家的命运?)

毛泽东在提出这个问题的同时,心中已有了答案——“恰同学少年”。

第二课时

三

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

1.请同学们阅读《沁园春·长沙》下篇,思考“同学少年”是一群怎样的人?他们怀揣着怎样的理想?

补充

1915年,毛泽东的想法是:“人非圣贤,孤身难以成就大业,除了亲师外,结交志同道合的朋友至关重要。”因此,他广交朋友,常到湘江游泳、到橘子洲头畅谈国事。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

(1)结合文本,思考他们是一群怎样的人?

明确

风华正茂(正值青春年华),书生意气(饱读诗书,立志为中华崛起而读书),挥斥方遒(气势磅礴,革命热情高涨)。

指点江山(以天下为己任,主宰国家命运),激扬文字(激浊扬清,传播真理),粪土当年万户侯(视金钱权势如粪土,为救国救民勇于斗争)。

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

“粪土当年万户侯”这一句话,展现了毛泽东从少年到青年时期对权贵阶层的鄙夷。他认为那些忽视国家未来和人民安危的达官贵人或独裁军阀,不如粪土。这句话直接表达了他傲然不屈的精神风貌和敢为天下先的英雄气概,同时也流露出青春的活力,表明了他坚守初心、奋发向上的精神意志。

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

(2)在当时的时代背景下,他们怀揣着怎样的理想?

明确

推翻旧世界,建立新世界,以天下为己任,为救国救民勇于斗争。

(3)他们是如何为理想而奋斗的?

明确

为了实现理想,他们勇于“到中流击水,浪遏飞舟”,激励自己不畏惧即将到来的困难,勇于献出生命,流血牺牲,以天下为己任,拯救苍生于水火之中。

补充

毛泽东:组织新民学会、创办《湘江评论》、成立湖南共产主义小组、高扬马克思主义旗帜,在广袤的大地上孜孜不倦地探寻民族的出路,坚韧不拔,最终取得了胜利。

(三)结语

第二课时

三

《沁园春·长沙》虽然形式上是一首游故地、赏秋景、忆同学的诗词,但它以情感为经线,景色为纬线,交织而成。它表达了豪迈的情感、昂扬的斗志,并辅以壮阔恢弘的意境描写,展现了青春的活力,表达了向上的革命情怀,抒发了以天下苍生福祉为己任、置个人情感于身后、以国家前途命运为责任的理想担当,旨在唤起旧时代的新青年们为革命理想和拯救中国而不断奋斗的革命信念。

再读《沁园春·长沙》,感受青春的本色,体会奋进的精神。

(四)作业

第二课时

三

撰写“青春之诗”,仿写《沁园春·长沙》,用诗歌的形式书写你的青春之歌。

沁园春·长沙

解读意象,感受壮阔的境界。

1

思考历史问题,激发奋进的精神。

3

教学目标

一

探讨人生观,体会高昂的情绪。

2

(一)引入

描写“秋”的诗句。

第一课时

二

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”描绘了张继所写的萧条秋景。

“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”表达了刘禹锡笔下的积极秋意。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”展现了马致远所绘的凄切秋色。

秋季再临,文人毛泽东站在湘江之畔,目睹了何种秋色?共读《沁园春·长沙》,探究毛泽东笔下的秋意。

(二)朗诵全词,概括画面

1.集体朗诵《沁园春·长沙》。

第一课时

二

2.试对诗歌进行分层,为几幅图画添加小标题。

明确

全诗描绘了四幅画面:独立寒秋图(开篇三句明确时间、地点、事件)、湘江秋色图(以“看”字为主)、壮丽岁月图(以“忆”字为主)、激流勇进图(情感高涨)。

3.分组朗读不同的景象。

1.用一个词汇概括毛泽东笔下的秋。

第一课时

二

(三)体会秋意

竞秋。

2.何者竞?

万类霜天:万山、层林、漫江、百舸、鹰、鱼。

3.为何选择这些景物?

具有代表性。群山、层林、宽江、百舸、鹰、鱼,共同营造出豪放壮阔的意境。

明确

明确

明确

4.这些景象有何特色?可结合词中的色彩词、程度词、动词等内容进行赏析。

第一课时

二

(三)体会秋意

明确

(1)色彩词:“红”象征乐观与热情;“碧”象征生命与希望。两色对照,使“红”更加夺目,“碧”更加璀璨。

(2)程度词:“遍”强调“红”的广泛性,让整个画面呈现出生机勃勃的色彩;“透”强调“碧”的深邃性,让整个湘江碧波清澈,无暇疵污,与漫山遍野的鲜红相得益彰。

第一课时

二

(三)体会秋意

明确

(3)动词:“染”描绘了枫叶颜色的变化过程,与“万山红遍”相呼应,在静态的描绘中注入动态的美感,使画面层次分明。“击”取代“飞”,更显雄鹰的刚健与勇猛;“翔”取代“游”,更显鱼儿的轻盈与潇洒。鹰的刚劲与鱼的柔美,共同体现了寒秋中的顽强生命力。

第一课时

二

(三)体会秋意

点拨

站在橘子洲头,以“看”字引领,远景“万山”、近景“漫江”、高空“鹰击”、水下“鱼翔”。远近、俯仰、动静结合,多角度、多层次展现秋色。再观景物的选取,山、林、江、舸、鹰、鱼,无一遗漏,意蕴深厚,字里行间流露出对秋的热爱与赞美。

5.“自古逢秋悲寂寥”,但毛泽东笔下的秋是如何的?这是一幅什么样的湘江秋色图?

第一课时

二

(三)体会秋意

明确

色彩斑斓、充满活力、壮丽开阔。

6.现实中的湘江秋景真的如此绚烂多姿、生机盎然,没有一丝萧条之感吗?

第一课时

二

(三)体会秋意

点拨

当然不是。景物本身是客观存在的,我们称之为“物象”。当这些景物被人感知,附上了人的情感,客观的“物象”便转化为主观的“意象”。“意象”是中国古典美学中的术语,包含“意”与“象”两个部分。意:创作者的情感意志;象:客观存在的物象。二者结合,构成充满诗意的艺术境界:意境。作者在创作时以心感物,根据自己的主观情志选择、驾驭甚至重塑自然景物,使之达到理想状态。所谓“一切景语皆情语”,正是此理。

1.毛泽东撰写《沁园春·长沙》时,已步入而立之年,当时的革命局势并不乐观;他本人身体不适且面临追捕,显然是逆境中的人。然而,他如何能够创作出这样宏伟的词篇呢?

第一课时

二

(四)昂扬之情

背景资料

《沁园春·长沙》创作于1925年秋,当时毛泽东返回湖南继续革命活动。那年春夏,他在乡间养病时组织了农民运动,并第三次遭到反动势力的通缉。

第一课时

二

(四)昂扬之情

明确

(1)文人往往在大自然中寻求心灵的慰藉。陶渊明在菊花之间找到了恬淡的心境;苏轼在夜游承天寺时领悟了闲适的心态;毛泽东则站在橘子洲头,眺望天地,心胸在自然美景中得以开阔;

(2)长沙不仅是毛泽东梦想的起点,也是他个性塑造的摇篮,更是中国农村革命的诞生地,是他早期革命活动的核心。1911年,毛泽东赴湖南长沙第一师范学习。在当时的社会环境下,他通过与同学们深入交流人生和国家大事,更加明确地塑造了自己的世界观。

2.再次阅读湘江的秋色,结合革命形势,重新解读其中的意象。

第一课时

二

(四)昂扬之情

背景资料

1925年8月,毛泽东在韶山的共产党组织和人民群众的保护下,成功躲避了敌人的追捕,途经长沙前往广州主持农民运动讲习所。在长沙,他重游了学生时代常去的岳麓山、橘子洲等地。站在橘子洲头,回顾自己的过往,包括1911至1923年在长沙的求学和社会活动,以及辛亥革命、五四运动、五卅惨案、国共合作的领导权之争等历史事件,感慨万千之际,他挥笔写下了这首词。

第一课时

二

(四)昂扬之情

明确

“万山红遍,层林尽染”:红色覆盖的不仅是群山和枫林,还有星星之火可以燎原的思想,以及中华民族光明的未来。

“漫江碧透,百舸争流”:这里不仅描绘了一望无际的湘江和无数的船只,还展现了毛泽东宽广的胸怀和高昂的革命精神。

“鹰击长空,鱼翔浅底”:空中和水中自由翱翔的不仅是鹰和鱼,还有拥有雄壮革命气势的领袖毛泽东,以及对民族解放充满憧憬的革命青年。

毛泽东独自站在秋日的橘子洲头,凝视着自我、天地、众生和未来;独立于旧社会的中国,面对种种困难和挑战,仍然抱有乐观向上的情怀。

第一课时

二

(五)结语

词的上半部分通过意象向我们展示了毛泽东诗词中的宏伟景象和高昂情感。那么词的下半部分又描绘了什么呢?我们下节课继续探讨。

(六)作业

阅读毛泽东的其他诗词,体会其中的宏伟气势和昂扬情感。

第一课时

二

(一)引入

1.朗读并回顾上节课内容。通过分析意象,我们梳理了湘江六景(万山、层林、漫江、百舸、鹰、鱼),面对这些景象,诗人毛泽东在想什么?

第二课时

三

问,问苍茫大地,谁主沉浮?

2.这是32岁的毛泽东站在橘子洲头,面向湘江,面向天地万物提出的问题,反映了诗人怎样的情感?

热爱祖国的壮丽河山,以天下为己任的博大胸怀。

本节课,我们就以百年之“问”来开启下半部分的学习。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

面对浩瀚的宇宙,面对遥远的大地,究竟是谁掌控着事物的兴衰更替呢?(在社会动荡中,各种革命力量汇聚激荡,究竟谁能主宰国家的命运?)

毛泽东在提出这个问题的同时,心中已有了答案——“恰同学少年”。

第二课时

三

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

1.请同学们阅读《沁园春·长沙》下篇,思考“同学少年”是一群怎样的人?他们怀揣着怎样的理想?

补充

1915年,毛泽东的想法是:“人非圣贤,孤身难以成就大业,除了亲师外,结交志同道合的朋友至关重要。”因此,他广交朋友,常到湘江游泳、到橘子洲头畅谈国事。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

(1)结合文本,思考他们是一群怎样的人?

明确

风华正茂(正值青春年华),书生意气(饱读诗书,立志为中华崛起而读书),挥斥方遒(气势磅礴,革命热情高涨)。

指点江山(以天下为己任,主宰国家命运),激扬文字(激浊扬清,传播真理),粪土当年万户侯(视金钱权势如粪土,为救国救民勇于斗争)。

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

“粪土当年万户侯”这一句话,展现了毛泽东从少年到青年时期对权贵阶层的鄙夷。他认为那些忽视国家未来和人民安危的达官贵人或独裁军阀,不如粪土。这句话直接表达了他傲然不屈的精神风貌和敢为天下先的英雄气概,同时也流露出青春的活力,表明了他坚守初心、奋发向上的精神意志。

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。

(二)百年前的革命之问:问苍茫大地,谁主沉浮?

第二课时

三

(2)在当时的时代背景下,他们怀揣着怎样的理想?

明确

推翻旧世界,建立新世界,以天下为己任,为救国救民勇于斗争。

(3)他们是如何为理想而奋斗的?

明确

为了实现理想,他们勇于“到中流击水,浪遏飞舟”,激励自己不畏惧即将到来的困难,勇于献出生命,流血牺牲,以天下为己任,拯救苍生于水火之中。

补充

毛泽东:组织新民学会、创办《湘江评论》、成立湖南共产主义小组、高扬马克思主义旗帜,在广袤的大地上孜孜不倦地探寻民族的出路,坚韧不拔,最终取得了胜利。

(三)结语

第二课时

三

《沁园春·长沙》虽然形式上是一首游故地、赏秋景、忆同学的诗词,但它以情感为经线,景色为纬线,交织而成。它表达了豪迈的情感、昂扬的斗志,并辅以壮阔恢弘的意境描写,展现了青春的活力,表达了向上的革命情怀,抒发了以天下苍生福祉为己任、置个人情感于身后、以国家前途命运为责任的理想担当,旨在唤起旧时代的新青年们为革命理想和拯救中国而不断奋斗的革命信念。

再读《沁园春·长沙》,感受青春的本色,体会奋进的精神。

(四)作业

第二课时

三

撰写“青春之诗”,仿写《沁园春·长沙》,用诗歌的形式书写你的青春之歌。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读