18《 中国人失掉自信力了吗》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 18《 中国人失掉自信力了吗》课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-31 20:22:41 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

中国人失掉自信力了吗

——鲁迅

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。

2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路。

3.品味和体会本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。

教学目标

“国联”即“国际联盟”的简称,于1920年成立,是英法等帝国主义国家瓜分世界和调节相互矛盾的国际组织。鲁迅指出“国联却正和日本是一伙”。“九 一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,它派出的调查团到我国东北调查后,在发表的《国联调查团报告》中,指出日本发动“九 一八”事变并非“合法之自卫手段”,但居然承认日本在中国东北的特殊利益,国联对日本的侵略不采取任何制裁的措施。

背景资料

背景资料

哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今。”因此,在当时有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

针对上述情况鲁迅于1934年9月25日,正是“九 一八”事变三周年之后,为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心写了这篇文章。

驳论文:

议论文从论证方式看,一般可分为立论和驳论两种。驳论,是就一定事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的,甚至反动的见解或主张。

批驳对方的论点主要有三种形式:一是驳论点,二是驳论据,三是驳论证。

知识备查

驳论证:通过驳论证反驳论点,就是揭穿对方的论据与论点之间有内在的逻辑关系,即所持论据证明不了论点,其论点并不是由论据推出的。

驳论点:先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,言同事实、谬论同真理之间的矛盾。

驳论据:批驳对方论据的真实性和可靠性。因为论据起着支撑论点的作用,论据驳倒了,论点也就不攻自破了。

知识备查

目标教学一:

理清课文思路

1.课文第l、2段中,揭示了对方什么谬论论点 什么谬论论据 哪些语句最富于讽刺意味?

两年以前,我们总自夸着“地大物博”;不久就不再自夸了,只希望着国联;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了。

谬论论据:

谬论论点:

中国人失掉自信力了。

对方的论据及论点

(1—2)段

理清思路

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

悲观论者早就失掉了自信力,只有“他信力”,现在是在发自欺力”。

论据不能证明其论点。

突破口

是信“地”信“物”

是“自欺”

是事实

也是事实

却也是事实

是“他信”

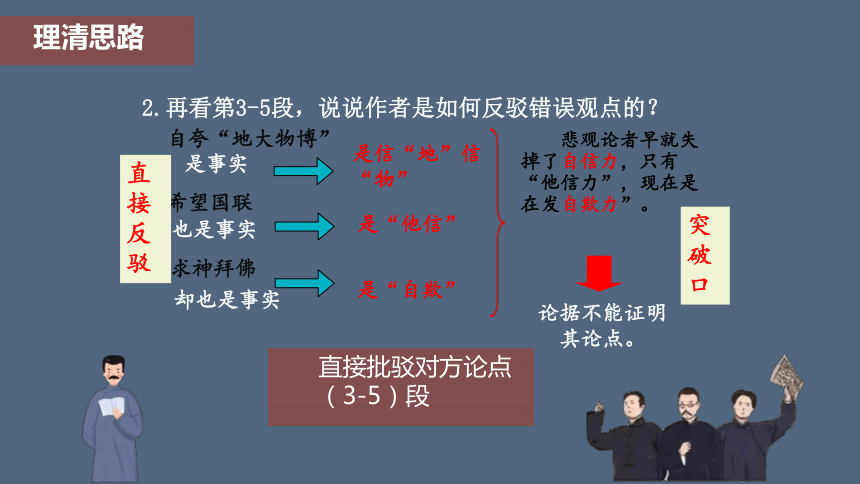

2.再看第3-5段,说说作者是如何反驳错误观点的?

直接反驳

直接批驳对方论点

(3-5)段

理清思路

“他信力”“自欺力”分别指什么?

“他信力”指信地、信物、信国联,都没有相信过自己;

“自欺力”指求神拜佛,欺骗自己。

假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

中国人现在是在发展着“自欺力”。

理清思路

理清思路

我们有并不失掉自信力的中国人在。

埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁。

正面立论,间接反驳敌论点。

这一类的人们坚持抗战和民族解放。

明确树立自己的观点

间接批驳对方论点 (6-8)段

理清思路

4.“中国的脊梁”指的是什么人?

(1)指埋头苦干的人……;

(2)这是比喻的说法。

他们使中国挺立起来, 他们这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

理清思路

5.“埋头苦干的人” “拼命硬干的人” “为民请命的人” “舍身求法的人”各指什么样的人?

埋头苦干的人

指那些为了国家、民族的利益而执着于某一项事业,不畏艰险、奋斗不息的人。

拼命硬干的人

指那些揭竿而起、斩木为兵的农民领袖和精忠

报国、壮怀激烈的民族英雄。

为民请命的人

指追求某一种规范(诸如公平、正义等),不惜牺牲性命的人。

舍身求法的人

指为老百姓请求保全性命或解除疾苦的人。

理清思路

6.文中作者指出应如何评价中国人 ?

“要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”

理清思路

脂粉 指美化、伪装;

筋骨和脊梁 指精神、品质、人格、操守等;

状元宰相 指当时国民党反动政客及御用文人;

地底下 指当时还处于地下斗争状态的革命力量。

4.如何理解文中的“脂粉” “筋骨和脊梁”“状元宰相”“地底下”等词语在文中的意思?

理清思路

面对精神幻灭的论调,鲁迅先生大声呼喊:我们自古以来就有中国的脊梁!这无疑是一声惊雷,振奋了民族精神。作为21世纪的建设者,作为祖国的未来和希望,我们应当努力学习,为将来报效祖国,为中华民族的腾飞贡献力量!

理清思路

目标教学二:

品味富有战斗力的语言

品味语言

不能。“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的扬扬自得,同时“总”又写出夸耀者的底气不足,因为,夸来夸去只能夸这一样,且唯恐别人不知,这也暗接“只希望着国联”的必然性;“只”是抓救命稻草时的执着,仰人鼻息之状跃然纸上;“一味”则是深陷而不能自拔,沉迷于其中的滋味因而也不愿自拔。这三个副词准确地写出了国民党政府在自欺的道路上越走越远的事实,极富讽刺意味。

1.第一段中,三个副词“总”“只”“一味”能否互换位置?为什么?

品味语言

2.文章最后说“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下”,你对这句话是怎样理解的?

“状元宰相”是指统治阶级的御用文人,他们的作用只是为世道搽上“自欺欺人的脂粉”;“地底下”指变革社会的积极力量,因为他们来自民众,所以称“地底下”。

课外扩展

请你举一个具体的事例来证明中国人从来就不缺少自信力。

20世纪初,徐悲鸿在欧洲留学时,曾碰到一个洋人的挑衅。那个洋人说:“中国人愚昧无知,生来就是当亡国奴的材料,即使送到天堂深造,也成不了才!”徐悲鸿义愤填膺地回答:“那好,我代表我的祖国,你代表你的国家,等学习结业时,看到底谁是人才,谁是蠢材!”一年之后,徐悲鸿的油画就受到法国艺术家的好评,此后数次竞赛,他都得了第一,他的个人画展,轰动了整个巴黎美术界。这样令人惊叹的成就,是那个洋人远远不能及的。

中国人失掉自信力了吗

——鲁迅

1.联系时代背景,了解文章批驳的观点,准确把握作者的观点。

2.区分观点和材料,梳理作者的论证思路。

3.品味和体会本文尖锐犀利、富有战斗性、讽刺性的语言。

教学目标

“国联”即“国际联盟”的简称,于1920年成立,是英法等帝国主义国家瓜分世界和调节相互矛盾的国际组织。鲁迅指出“国联却正和日本是一伙”。“九 一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,它派出的调查团到我国东北调查后,在发表的《国联调查团报告》中,指出日本发动“九 一八”事变并非“合法之自卫手段”,但居然承认日本在中国东北的特殊利益,国联对日本的侵略不采取任何制裁的措施。

背景资料

背景资料

哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今。”因此,在当时有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

针对上述情况鲁迅于1934年9月25日,正是“九 一八”事变三周年之后,为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心写了这篇文章。

驳论文:

议论文从论证方式看,一般可分为立论和驳论两种。驳论,是就一定事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的,甚至反动的见解或主张。

批驳对方的论点主要有三种形式:一是驳论点,二是驳论据,三是驳论证。

知识备查

驳论证:通过驳论证反驳论点,就是揭穿对方的论据与论点之间有内在的逻辑关系,即所持论据证明不了论点,其论点并不是由论据推出的。

驳论点:先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,言同事实、谬论同真理之间的矛盾。

驳论据:批驳对方论据的真实性和可靠性。因为论据起着支撑论点的作用,论据驳倒了,论点也就不攻自破了。

知识备查

目标教学一:

理清课文思路

1.课文第l、2段中,揭示了对方什么谬论论点 什么谬论论据 哪些语句最富于讽刺意味?

两年以前,我们总自夸着“地大物博”;不久就不再自夸了,只希望着国联;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了。

谬论论据:

谬论论点:

中国人失掉自信力了。

对方的论据及论点

(1—2)段

理清思路

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

悲观论者早就失掉了自信力,只有“他信力”,现在是在发自欺力”。

论据不能证明其论点。

突破口

是信“地”信“物”

是“自欺”

是事实

也是事实

却也是事实

是“他信”

2.再看第3-5段,说说作者是如何反驳错误观点的?

直接反驳

直接批驳对方论点

(3-5)段

理清思路

“他信力”“自欺力”分别指什么?

“他信力”指信地、信物、信国联,都没有相信过自己;

“自欺力”指求神拜佛,欺骗自己。

假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

中国人现在是在发展着“自欺力”。

理清思路

理清思路

我们有并不失掉自信力的中国人在。

埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁。

正面立论,间接反驳敌论点。

这一类的人们坚持抗战和民族解放。

明确树立自己的观点

间接批驳对方论点 (6-8)段

理清思路

4.“中国的脊梁”指的是什么人?

(1)指埋头苦干的人……;

(2)这是比喻的说法。

他们使中国挺立起来, 他们这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

理清思路

5.“埋头苦干的人” “拼命硬干的人” “为民请命的人” “舍身求法的人”各指什么样的人?

埋头苦干的人

指那些为了国家、民族的利益而执着于某一项事业,不畏艰险、奋斗不息的人。

拼命硬干的人

指那些揭竿而起、斩木为兵的农民领袖和精忠

报国、壮怀激烈的民族英雄。

为民请命的人

指追求某一种规范(诸如公平、正义等),不惜牺牲性命的人。

舍身求法的人

指为老百姓请求保全性命或解除疾苦的人。

理清思路

6.文中作者指出应如何评价中国人 ?

“要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”

理清思路

脂粉 指美化、伪装;

筋骨和脊梁 指精神、品质、人格、操守等;

状元宰相 指当时国民党反动政客及御用文人;

地底下 指当时还处于地下斗争状态的革命力量。

4.如何理解文中的“脂粉” “筋骨和脊梁”“状元宰相”“地底下”等词语在文中的意思?

理清思路

面对精神幻灭的论调,鲁迅先生大声呼喊:我们自古以来就有中国的脊梁!这无疑是一声惊雷,振奋了民族精神。作为21世纪的建设者,作为祖国的未来和希望,我们应当努力学习,为将来报效祖国,为中华民族的腾飞贡献力量!

理清思路

目标教学二:

品味富有战斗力的语言

品味语言

不能。“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的扬扬自得,同时“总”又写出夸耀者的底气不足,因为,夸来夸去只能夸这一样,且唯恐别人不知,这也暗接“只希望着国联”的必然性;“只”是抓救命稻草时的执着,仰人鼻息之状跃然纸上;“一味”则是深陷而不能自拔,沉迷于其中的滋味因而也不愿自拔。这三个副词准确地写出了国民党政府在自欺的道路上越走越远的事实,极富讽刺意味。

1.第一段中,三个副词“总”“只”“一味”能否互换位置?为什么?

品味语言

2.文章最后说“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下”,你对这句话是怎样理解的?

“状元宰相”是指统治阶级的御用文人,他们的作用只是为世道搽上“自欺欺人的脂粉”;“地底下”指变革社会的积极力量,因为他们来自民众,所以称“地底下”。

课外扩展

请你举一个具体的事例来证明中国人从来就不缺少自信力。

20世纪初,徐悲鸿在欧洲留学时,曾碰到一个洋人的挑衅。那个洋人说:“中国人愚昧无知,生来就是当亡国奴的材料,即使送到天堂深造,也成不了才!”徐悲鸿义愤填膺地回答:“那好,我代表我的祖国,你代表你的国家,等学习结业时,看到底谁是人才,谁是蠢材!”一年之后,徐悲鸿的油画就受到法国艺术家的好评,此后数次竞赛,他都得了第一,他的个人画展,轰动了整个巴黎美术界。这样令人惊叹的成就,是那个洋人远远不能及的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)