18 《中国人失掉自信力了吗》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 18 《中国人失掉自信力了吗》课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-31 21:42:42 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《自嘲》

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

18中国人失掉自信力了吗

鲁迅

学习目标:

1.学会区别驳论文中对方错误论点和作者的论点。

2.学习直接批驳和间接批驳相结合的批驳方法。

3.分析文中出现的论证方法及作用。

4.激发爱国热情,增强民族自信心。

1、字音

搽(chá)玄虚(xuán) 省悟(xǐng) 渺茫(miǎo)

脊梁(jǐ) 仿佛(fú) 诓骗(kuāng) 慨叹 (kǎi)

佛教(fó) 笼罩(lǒng)

2、文学常识:

鲁迅是我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。鲁迅是笔名,本名周树人,是浙江绍兴人。发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》《华盖集》《华盖集续编》等专集。

同学甲:中国人失掉自信力了

同学乙:我们有并不失掉自信力的中国人在

有人

请你辨一辨

中国人没有失掉自信力

中国人失掉自信力了吗

为什么要先说对方的观点呢?

树靶子

批靶子

驳论点

驳论据

驳论证

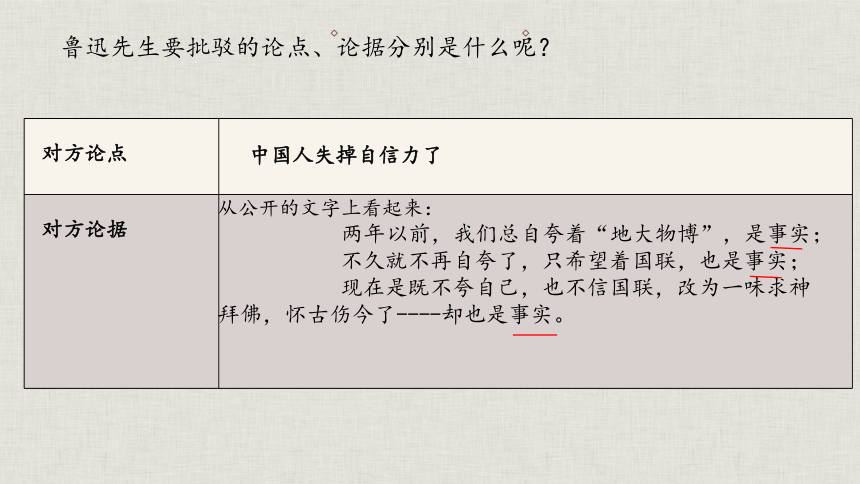

对方论点

对方论据

鲁迅先生要批驳的论点、论据分别是什么呢?

中国人失掉自信力了

从公开的文字上看起来:

两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;

不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;

现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神 拜佛,怀古伤今了----却也是事实。

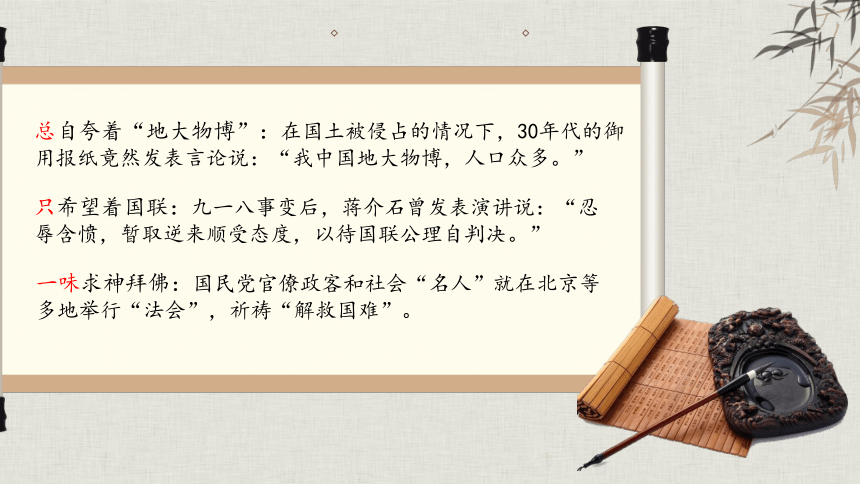

总自夸着“地大物博”:在国土被侵占的情况下,30年代的御用报纸竟然发表言论说:“我中国地大物博,人口众多。”

只希望着国联:九一八事变后,蒋介石曾发表演讲说:“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决。”

一味求神拜佛:国民党官僚政客和社会“名人”就在北京等多地举行“法会”,祈祷“解救国难”。

鲁迅先生是如何批驳这个观点的呢?

对方论点:中国人失掉自信力了

事实论据

现象分析

事实本质

夸“地大物博”

寄希望于国联

求神拜佛

信“地”;信“物”

信“国联”

麻醉自己

他信力

他信力

自欺力

自信力

偷换概念

驳论证--

直接批驳

论点:

论据

古

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

今

有确信,不自欺的人

前赴后继的战斗的人

间接批驳

立论

我们有并不失掉自信力的中国人在

结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足

为据的,要自己去看地底下。

树靶子(1-2)

论据:自夸地大物博

信国联

求神拜佛

论点:中国人失掉自信力了

批靶子

直接批驳(3-5)

失掉的是“他信力”

发展的是“自欺力”

间接批驳

(6-8)

论点:我们有并不失掉自信力的中国人在

论据

古:埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

今:有确信,不自欺的人

前赴后继的战斗的人

结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

思考:论证过程中运用了什么论证方法,并且论证方法的效果如何呢?

本义:人的脊柱,有坚硬、竖直、身

体的中轴等特点。

这里比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

形象地揭示出有自信力的优秀儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

通过“脊梁”这个词,你能想到那些人呢?

埋头苦干的邓稼先;拼命硬干的岳飞;

为民请命的海瑞;舍身求法的玄奘。

有确信不自欺的中国人

最美逆行者钟南山、李兰娟院士等奔赴抗疫前线的医生护士。

前赴后继的中国共产党人;

在敌人和“战友”的夹攻下的“横战”

的作者鲁迅先生。

状元宰相:指的是国民党反动政客及其御用之人,他们散布中国人失掉自信力了的悲观论调,为国民政府推卸责任。

地底下:指的是当时处于地下斗争状态的群众革命力量。

在《中国人失掉自信力了吗》一文中,鲁迅先生批驳了当时国民党人在民族自信力方面的消极态度,运用举例论证的方法,充分有力地证明了我们有并不失掉自信力的中国人在。鲁迅先生通过文章唤醒民族自信心,近百年之后,仍然能够给予我们前进的动力。

有人说00后是垮掉的一代

他们认为:00后是21世纪的牺牲品,因为他们出生在了传统与新时代的交接点,他们生活在一个既保守又信息化的时代,他们为90后殿后,为10后铺路……

还有人说:00后娇生惯养,以自我为中心,他们已经失去了先辈们的自强不息、吃苦耐劳的精神特质了……

你认同这种观点吗?

试着用驳论的方式来批驳对方的观点吧。

1.首先提出本段的观点:好读书这个习惯的养成是很要的;然后通过正反对比论证来论述好读书的益处;最后用陶渊明的事例进一步阐释了读书的要诀在于会意这一结论了。

2.(1)读书的态度,要虚心不要骄傲自负(虚心的读书态度);(2)读书的方法,不要固执一点,而要前后贯通,了解大意(了解大意的读书方法)。

3.举例论证。有力地证明了要学习得好,就不能死读,而必须活读。使论证更具体,更具说服力。

4.(1)赞同。一下子想要读懂所有的书,特别是读懂重要的经典著作,这是不可能的;读书应该前后贯通,了解大意,并认真反复阅读,才能真正读懂。

(2)不赞同,读书不仅要知其然,更要知其所以然,“求甚解”实际上就是精读,强调的是读懂读透,这也是读书的一种方法。

(此题为开放题,根据提示的要点答题即可)

《自嘲》

运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。

18中国人失掉自信力了吗

鲁迅

学习目标:

1.学会区别驳论文中对方错误论点和作者的论点。

2.学习直接批驳和间接批驳相结合的批驳方法。

3.分析文中出现的论证方法及作用。

4.激发爱国热情,增强民族自信心。

1、字音

搽(chá)玄虚(xuán) 省悟(xǐng) 渺茫(miǎo)

脊梁(jǐ) 仿佛(fú) 诓骗(kuāng) 慨叹 (kǎi)

佛教(fó) 笼罩(lǒng)

2、文学常识:

鲁迅是我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。鲁迅是笔名,本名周树人,是浙江绍兴人。发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了新文学运动的基石。1918年到1926年间,陆续创作出版了小说集《呐喊》《彷徨》、论文集《坟》、散文诗集《野草》、散文集《朝花夕拾》、杂文集《热风》《华盖集》《华盖集续编》等专集。

同学甲:中国人失掉自信力了

同学乙:我们有并不失掉自信力的中国人在

有人

请你辨一辨

中国人没有失掉自信力

中国人失掉自信力了吗

为什么要先说对方的观点呢?

树靶子

批靶子

驳论点

驳论据

驳论证

对方论点

对方论据

鲁迅先生要批驳的论点、论据分别是什么呢?

中国人失掉自信力了

从公开的文字上看起来:

两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;

不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;

现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神 拜佛,怀古伤今了----却也是事实。

总自夸着“地大物博”:在国土被侵占的情况下,30年代的御用报纸竟然发表言论说:“我中国地大物博,人口众多。”

只希望着国联:九一八事变后,蒋介石曾发表演讲说:“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决。”

一味求神拜佛:国民党官僚政客和社会“名人”就在北京等多地举行“法会”,祈祷“解救国难”。

鲁迅先生是如何批驳这个观点的呢?

对方论点:中国人失掉自信力了

事实论据

现象分析

事实本质

夸“地大物博”

寄希望于国联

求神拜佛

信“地”;信“物”

信“国联”

麻醉自己

他信力

他信力

自欺力

自信力

偷换概念

驳论证--

直接批驳

论点:

论据

古

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

今

有确信,不自欺的人

前赴后继的战斗的人

间接批驳

立论

我们有并不失掉自信力的中国人在

结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足

为据的,要自己去看地底下。

树靶子(1-2)

论据:自夸地大物博

信国联

求神拜佛

论点:中国人失掉自信力了

批靶子

直接批驳(3-5)

失掉的是“他信力”

发展的是“自欺力”

间接批驳

(6-8)

论点:我们有并不失掉自信力的中国人在

论据

古:埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

今:有确信,不自欺的人

前赴后继的战斗的人

结论:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

思考:论证过程中运用了什么论证方法,并且论证方法的效果如何呢?

本义:人的脊柱,有坚硬、竖直、身

体的中轴等特点。

这里比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

形象地揭示出有自信力的优秀儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

通过“脊梁”这个词,你能想到那些人呢?

埋头苦干的邓稼先;拼命硬干的岳飞;

为民请命的海瑞;舍身求法的玄奘。

有确信不自欺的中国人

最美逆行者钟南山、李兰娟院士等奔赴抗疫前线的医生护士。

前赴后继的中国共产党人;

在敌人和“战友”的夹攻下的“横战”

的作者鲁迅先生。

状元宰相:指的是国民党反动政客及其御用之人,他们散布中国人失掉自信力了的悲观论调,为国民政府推卸责任。

地底下:指的是当时处于地下斗争状态的群众革命力量。

在《中国人失掉自信力了吗》一文中,鲁迅先生批驳了当时国民党人在民族自信力方面的消极态度,运用举例论证的方法,充分有力地证明了我们有并不失掉自信力的中国人在。鲁迅先生通过文章唤醒民族自信心,近百年之后,仍然能够给予我们前进的动力。

有人说00后是垮掉的一代

他们认为:00后是21世纪的牺牲品,因为他们出生在了传统与新时代的交接点,他们生活在一个既保守又信息化的时代,他们为90后殿后,为10后铺路……

还有人说:00后娇生惯养,以自我为中心,他们已经失去了先辈们的自强不息、吃苦耐劳的精神特质了……

你认同这种观点吗?

试着用驳论的方式来批驳对方的观点吧。

1.首先提出本段的观点:好读书这个习惯的养成是很要的;然后通过正反对比论证来论述好读书的益处;最后用陶渊明的事例进一步阐释了读书的要诀在于会意这一结论了。

2.(1)读书的态度,要虚心不要骄傲自负(虚心的读书态度);(2)读书的方法,不要固执一点,而要前后贯通,了解大意(了解大意的读书方法)。

3.举例论证。有力地证明了要学习得好,就不能死读,而必须活读。使论证更具体,更具说服力。

4.(1)赞同。一下子想要读懂所有的书,特别是读懂重要的经典著作,这是不可能的;读书应该前后贯通,了解大意,并认真反复阅读,才能真正读懂。

(2)不赞同,读书不仅要知其然,更要知其所以然,“求甚解”实际上就是精读,强调的是读懂读透,这也是读书的一种方法。

(此题为开放题,根据提示的要点答题即可)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)