15《我与地坛(节选)》课件 (共38张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛(节选)》课件 (共38张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-31 23:24:43 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

我

与

地

坛

导入新课

苦难既然把我推到悬崖的边缘,那么就让我在这里坐下来,顺便看看悬崖上的流岚雾霭,唱支歌给你听。

——史铁生

一、教学目标

教学目标

语言建构与运用:

了解作者生平及文章的写作背景,。

思维发展与提升:

学习文章描写、议论和抒情相结合的表达方式。

审美鉴赏与创造:

了解作者在遭受重大打击后的心路历程。

文化传承与理解:

体会史铁生对生命的感悟,理解母爱的深沉伟大以及作者的悔恨。

二、作家作品

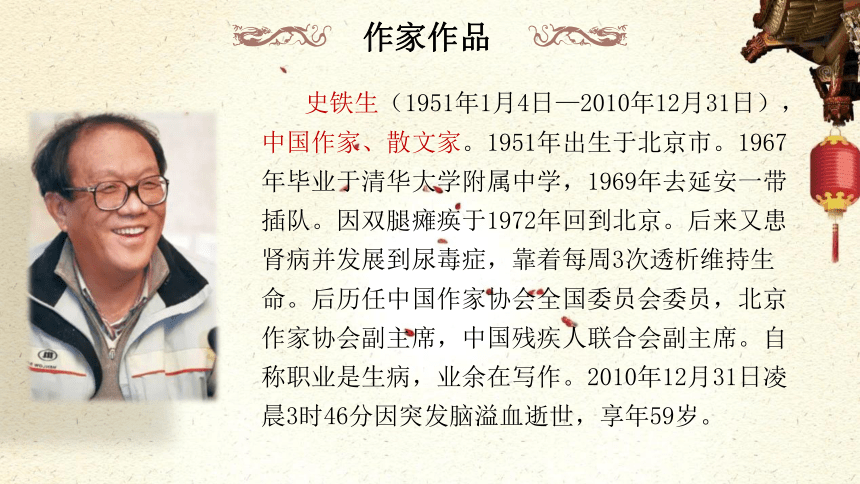

作家作品

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日),中国作家、散文家。1951年出生于北京市。1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,靠着每周3次透析维持生命。后历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。自称职业是生病,业余在写作。2010年12月31日凌晨3时46分因突发脑溢血逝世,享年59岁。

作家作品

2018年1月《史铁生全集》由北京出版社出版发行,全集共350万字,按体裁分为各类小说、散文随笔、剧本诗歌、书信、访谈等12卷 。2018年10月19日根据史铁生作品《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》改编的话剧《酗酒者莫非》在北京上演,该剧由著名波兰戏剧导演克里斯蒂安·陆帕执导

2019年9月23日,史铁生长篇小说《我的丁一之旅》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

人物评价

史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊,一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度,一种千万人心痛的温暖,让人们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。

——韩少功

我对史铁生满怀敬仰之情,因为他不但是一个杰出的作家,更是一个伟大的人。

——莫言

年轻人读史铁生是读他对生活的观察,读他对生与死的思考,也读他的真情流露,更透过文字看到曾被命运击倒的人,如何找到自己的路。

——人民日报

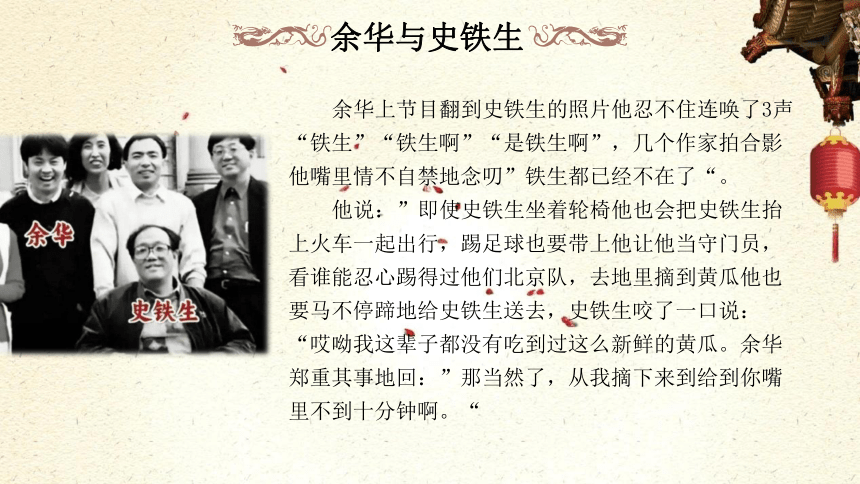

余华与史铁生

余华上节目翻到史铁生的照片他忍不住连唤了3声“铁生”“铁生啊”“是铁生啊”,几个作家拍合影他嘴里情不自禁地念叨”铁生都已经不在了“。

他说:”即使史铁生坐着轮椅他也会把史铁生抬上火车一起出行,踢足球也要带上他让他当守门员,看谁能忍心踢得过他们北京队,去地里摘到黄瓜他也要马不停蹄地给史铁生送去,史铁生咬了一口说:“哎呦我这辈子都没有吃到过这么新鲜的黄瓜。余华郑重其事地回:”那当然了,从我摘下来到给到你嘴里不到十分钟啊。“

素材积累

【永不止步,保持初心】

当鲸落之时,润育了万物海底的新新生命;当草枯之时,滋养了辽阔大地的簇簇鲜花,当月隐之时,满布了浩瀚夜空的烁烁繁星。正如史铁生说,“我们叫作开始的往往就是结束,而宣告结束也就是着手开始。终点是我们出发的地方。”结束亦是开始,保持自己的初心,不断进取,永不止步,人生总会有新的感悟与收获。

【乐观豁达】

“把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己。”史铁生用从容释然的文字,写下对生命的诘问与思考,让每一个坎坷都被日照盈满,于草木间隙之中撕裂黑暗吞咽下生命的苦楚后,他将同样的心灵涟漪传递给每一位读者。最终,他从人性里看到了神性,从残缺里看到了圆满。人生之路,道阻且长,唯心中有远方,踏千秋,快然而自足。

三、创作背景

创作背景

史铁生于1969年作为知青,到陕西省延安地区“插队”,1972年因病致瘫而回京。在双腿残疾的沉重打击下,在找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了的时候“走”进地坛的,从此以后与地坛结下了不解之缘,直到写这篇散文时的十五年间,“就再没有长久地离开过它”。当人们为《我与地坛》的通透圆融和超越之美而感动的时候,很少有人意识到,这个生命再次出发艰难跋涉的起点,距离他写出并且发表《我与地坛》,已经是将近二十年的时间。没有人能够想象和体会他的艰难困苦—身体的障碍与精神的绝望曾经试图以自然的名义击垮他。但是史铁生走过了这个艰辛的“二十年”,然后他以一种令人感动的平静说到了“四百年”:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

四、整体感知

à

朗读正音

坍圮(tān pǐ) 熨帖(y ù tiē) 宿命(sù)

亘古不变(gèn) 隽永(juàn) 倔强(jué)

嘈杂(cáo) 假期(jià) 独处(chǔ)

玉砌雕栏(qì) 捋着(lǚ) 焦灼(zhuó)

荒芜(wú) 剥蚀(bō) 颓墙(tuí)

恪守(kè) 教诲(huì) 猝然(cù)

五、文本研读

文章由两部分构成,请用几个字简要概括。

文本研读

第一部分 我与地坛

第二部分 我与母亲

阅读第一部分内容,思考:我是在什么情况下来到地坛的

文本研读

颓废、迷惘。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一 个世界。

品读第一部分

我与地坛之间有着怎样的缘分?请从文中找出相关的语句。

第2段:地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。....仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

第3段:它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。……它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

第4段:自从那个下午我无意中进了这园子,就再没长久地离开过它。

第5段:我就摇了轮椅总是到它那里去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

文本研读

“我”与“地坛”之间存在什么关系 二者又有何相似之处?

地坛

文本研读

我

被社会遗弃

被人们遗忘

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

一座废弃的古园,实际就是地坛1。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

失魂落魄

荒芜冷落

同病相怜

赏析:“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”这两句话语义相似,是否重复?

不重复,“ 地坛离我家很近”因为前二十年,以我家为中心,地坛只是一个景点;而“我家离地坛很近”说明二十岁后人生急转直下,地坛成了我的精神家园。

作者这样写二者的变化,实质上表现了他的心路历程。

文本研读

文本研读

第三段的景物描写有何特点?

“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。”

运用排比的修辞手法,形象生动而富有气势的写出了地坛所历经的沧桑历史,看似沉寂、 荒凉、萧瑟,幽深,实际包含了醇厚沉重、超然博大的历史沧桑感,为下文写“我”与地坛的复杂关系作了铺垫。

(第三段)“这时候想必我是该来了。”“这时候”是指什么时候?此时的地坛是怎样的?

文本研读

剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,

淡褪了门壁上炫耀的朱红,

坍圮了一段段高墙,

又散落了玉砌雕栏,

祭坛四周的老柏树愈见苍幽,

野草荒藤也都茂盛得自由坦荡

地坛已褪去昔日荣华显耀,略显沧桑,而这总沧桑恰恰是生命力的显示,地坛把一切人工景物的浮华都散尽了,回到了生命最本真的状态,颓败、荒芜、衰朽中老柏树更苍幽,野草自由坦荡,充满了生机。

文本研读

赏析第五段的景物描写:

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动、聚集,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。”

这段景物描写,选取蜂儿、蚂蚁、瓢虫、树干、草叶等昆虫和植物,运用比喻、拟人和夸张的修辞手法,写出它们生长在这寂寞的园子里却有着顽强的生命力。所以作者说:“园子荒芜但并不衰败。”

文本研读

从这些看似矛盾的景物中,作者得到了怎样的启示,请用原文作答。

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

文本研读

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

——《秋天的怀念》

品读第二部分

文本研读

在第二部分内容中,主要回忆了与母亲相关的哪几件事情?

送我去地坛

到地坛找我

在家担忧我

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院……

当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求……

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去……

文本研读

(第一段)“我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。”

作者给母亲出了一个怎样的难题?

“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。

文本研读

母亲是怎样面对这样的难题的?展现了一个怎样的母亲形象?

“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”

展示了一位理解和支持儿子,对儿子充满了深沉与无私的爱,拥有坚强和坚韧的意志,且具有牺牲精神的母亲形象。

文本研读

作者通过哪些方式来展现母爱的深挚的?

(1)无声的行动描写。每天送行伫望,但从不问为什么;为寻找“我”,不知在园子里走过多少路;看到“我”在园子里,就悄悄转身离去;一时寻不到“我”,就步履茫然而急迫。这重复多年的无声行动中,压抑的是痛心焦虑,显露的是深切理解。

(2)借“我”之口进行直接心理描写。她整日“心神不定坐卧难宁”,兼着“惊恐”、“祈求"和不断地自我安慰;“她情愿截瘫的是自己而不是儿子”;“她心里太苦了,上帝看她受不住了,就召她回去”。儿子遭遇不幸,母亲比儿子还痛苦,这就是母爱的深度。

(3)侧面烘托。反复抒写“我"对母亲思念、痛悔之情的难以遏制,从侧面烘托出母爱的动人力量。

六、本课总结

本课总结

《我与地坛》集中思考和表达了“生命”的困难与意义,这是史铁生在漫长的艰难岁月里对生命再三再四循环反复的思考咀嚼和叩问所得。这样的主题致思方向,对于当代散文来说,或许并不是重大的创举,此前的散文写作,一般也都会触及到这类主题。但是能够以一种平实、冷静、温情而透彻的态度娓娓道来,升天入地,丝丝入扣、体贴入微,毫不勉强造作,并抵达一种能为平常人所理解又难以企及的境界,却只有史铁生做到了。这篇长达万言的作品,无论是在表达主旨上,还是在写法、语言各个方面,都堪称是史铁生对中国当代文学独一无二的贡献,就这个意义而言,《我与地坛》的影响远远超越于文体范围。

七、布置作业

布置作业

文中描写了地坛多样的景物给了我们生命的启示,请从文中选取你认为最精彩的语段,写一段评点文字。下节课进行分享 (200 字左右)

感谢观看

下课了!

我

与

地

坛

导入新课

苦难既然把我推到悬崖的边缘,那么就让我在这里坐下来,顺便看看悬崖上的流岚雾霭,唱支歌给你听。

——史铁生

一、教学目标

教学目标

语言建构与运用:

了解作者生平及文章的写作背景,。

思维发展与提升:

学习文章描写、议论和抒情相结合的表达方式。

审美鉴赏与创造:

了解作者在遭受重大打击后的心路历程。

文化传承与理解:

体会史铁生对生命的感悟,理解母爱的深沉伟大以及作者的悔恨。

二、作家作品

作家作品

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日),中国作家、散文家。1951年出生于北京市。1967年毕业于清华大学附属中学,1969年去延安一带插队。因双腿瘫痪于1972年回到北京。后来又患肾病并发展到尿毒症,靠着每周3次透析维持生命。后历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。自称职业是生病,业余在写作。2010年12月31日凌晨3时46分因突发脑溢血逝世,享年59岁。

作家作品

2018年1月《史铁生全集》由北京出版社出版发行,全集共350万字,按体裁分为各类小说、散文随笔、剧本诗歌、书信、访谈等12卷 。2018年10月19日根据史铁生作品《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》改编的话剧《酗酒者莫非》在北京上演,该剧由著名波兰戏剧导演克里斯蒂安·陆帕执导

2019年9月23日,史铁生长篇小说《我的丁一之旅》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

人物评价

史铁生是一个生命的奇迹,在漫长的轮椅生涯里至强至尊,一座文学的高峰,其想象力和思辨力一再刷新当代精神的高度,一种千万人心痛的温暖,让人们在瞬息中触摸永恒,在微粒中进入广远,在艰难和痛苦中却打心眼里宽厚地微笑。

——韩少功

我对史铁生满怀敬仰之情,因为他不但是一个杰出的作家,更是一个伟大的人。

——莫言

年轻人读史铁生是读他对生活的观察,读他对生与死的思考,也读他的真情流露,更透过文字看到曾被命运击倒的人,如何找到自己的路。

——人民日报

余华与史铁生

余华上节目翻到史铁生的照片他忍不住连唤了3声“铁生”“铁生啊”“是铁生啊”,几个作家拍合影他嘴里情不自禁地念叨”铁生都已经不在了“。

他说:”即使史铁生坐着轮椅他也会把史铁生抬上火车一起出行,踢足球也要带上他让他当守门员,看谁能忍心踢得过他们北京队,去地里摘到黄瓜他也要马不停蹄地给史铁生送去,史铁生咬了一口说:“哎呦我这辈子都没有吃到过这么新鲜的黄瓜。余华郑重其事地回:”那当然了,从我摘下来到给到你嘴里不到十分钟啊。“

素材积累

【永不止步,保持初心】

当鲸落之时,润育了万物海底的新新生命;当草枯之时,滋养了辽阔大地的簇簇鲜花,当月隐之时,满布了浩瀚夜空的烁烁繁星。正如史铁生说,“我们叫作开始的往往就是结束,而宣告结束也就是着手开始。终点是我们出发的地方。”结束亦是开始,保持自己的初心,不断进取,永不止步,人生总会有新的感悟与收获。

【乐观豁达】

“把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己。”史铁生用从容释然的文字,写下对生命的诘问与思考,让每一个坎坷都被日照盈满,于草木间隙之中撕裂黑暗吞咽下生命的苦楚后,他将同样的心灵涟漪传递给每一位读者。最终,他从人性里看到了神性,从残缺里看到了圆满。人生之路,道阻且长,唯心中有远方,踏千秋,快然而自足。

三、创作背景

创作背景

史铁生于1969年作为知青,到陕西省延安地区“插队”,1972年因病致瘫而回京。在双腿残疾的沉重打击下,在找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了的时候“走”进地坛的,从此以后与地坛结下了不解之缘,直到写这篇散文时的十五年间,“就再没有长久地离开过它”。当人们为《我与地坛》的通透圆融和超越之美而感动的时候,很少有人意识到,这个生命再次出发艰难跋涉的起点,距离他写出并且发表《我与地坛》,已经是将近二十年的时间。没有人能够想象和体会他的艰难困苦—身体的障碍与精神的绝望曾经试图以自然的名义击垮他。但是史铁生走过了这个艰辛的“二十年”,然后他以一种令人感动的平静说到了“四百年”:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

四、整体感知

à

朗读正音

坍圮(tān pǐ) 熨帖(y ù tiē) 宿命(sù)

亘古不变(gèn) 隽永(juàn) 倔强(jué)

嘈杂(cáo) 假期(jià) 独处(chǔ)

玉砌雕栏(qì) 捋着(lǚ) 焦灼(zhuó)

荒芜(wú) 剥蚀(bō) 颓墙(tuí)

恪守(kè) 教诲(huì) 猝然(cù)

五、文本研读

文章由两部分构成,请用几个字简要概括。

文本研读

第一部分 我与地坛

第二部分 我与母亲

阅读第一部分内容,思考:我是在什么情况下来到地坛的

文本研读

颓废、迷惘。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一 个世界。

品读第一部分

我与地坛之间有着怎样的缘分?请从文中找出相关的语句。

第2段:地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。....仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

第3段:它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。……它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

第4段:自从那个下午我无意中进了这园子,就再没长久地离开过它。

第5段:我就摇了轮椅总是到它那里去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

文本研读

“我”与“地坛”之间存在什么关系 二者又有何相似之处?

地坛

文本研读

我

被社会遗弃

被人们遗忘

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

一座废弃的古园,实际就是地坛1。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

失魂落魄

荒芜冷落

同病相怜

赏析:“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近。”这两句话语义相似,是否重复?

不重复,“ 地坛离我家很近”因为前二十年,以我家为中心,地坛只是一个景点;而“我家离地坛很近”说明二十岁后人生急转直下,地坛成了我的精神家园。

作者这样写二者的变化,实质上表现了他的心路历程。

文本研读

文本研读

第三段的景物描写有何特点?

“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。”

运用排比的修辞手法,形象生动而富有气势的写出了地坛所历经的沧桑历史,看似沉寂、 荒凉、萧瑟,幽深,实际包含了醇厚沉重、超然博大的历史沧桑感,为下文写“我”与地坛的复杂关系作了铺垫。

(第三段)“这时候想必我是该来了。”“这时候”是指什么时候?此时的地坛是怎样的?

文本研读

剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,

淡褪了门壁上炫耀的朱红,

坍圮了一段段高墙,

又散落了玉砌雕栏,

祭坛四周的老柏树愈见苍幽,

野草荒藤也都茂盛得自由坦荡

地坛已褪去昔日荣华显耀,略显沧桑,而这总沧桑恰恰是生命力的显示,地坛把一切人工景物的浮华都散尽了,回到了生命最本真的状态,颓败、荒芜、衰朽中老柏树更苍幽,野草自由坦荡,充满了生机。

文本研读

赏析第五段的景物描写:

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动、聚集,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。”

这段景物描写,选取蜂儿、蚂蚁、瓢虫、树干、草叶等昆虫和植物,运用比喻、拟人和夸张的修辞手法,写出它们生长在这寂寞的园子里却有着顽强的生命力。所以作者说:“园子荒芜但并不衰败。”

文本研读

从这些看似矛盾的景物中,作者得到了怎样的启示,请用原文作答。

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

文本研读

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪以后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲儿!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”

——《秋天的怀念》

品读第二部分

文本研读

在第二部分内容中,主要回忆了与母亲相关的哪几件事情?

送我去地坛

到地坛找我

在家担忧我

每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院……

当我不在家里的那些漫长的时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求……

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去……

文本研读

(第一段)“我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。”

作者给母亲出了一个怎样的难题?

“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。

文本研读

母亲是怎样面对这样的难题的?展现了一个怎样的母亲形象?

“反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”

展示了一位理解和支持儿子,对儿子充满了深沉与无私的爱,拥有坚强和坚韧的意志,且具有牺牲精神的母亲形象。

文本研读

作者通过哪些方式来展现母爱的深挚的?

(1)无声的行动描写。每天送行伫望,但从不问为什么;为寻找“我”,不知在园子里走过多少路;看到“我”在园子里,就悄悄转身离去;一时寻不到“我”,就步履茫然而急迫。这重复多年的无声行动中,压抑的是痛心焦虑,显露的是深切理解。

(2)借“我”之口进行直接心理描写。她整日“心神不定坐卧难宁”,兼着“惊恐”、“祈求"和不断地自我安慰;“她情愿截瘫的是自己而不是儿子”;“她心里太苦了,上帝看她受不住了,就召她回去”。儿子遭遇不幸,母亲比儿子还痛苦,这就是母爱的深度。

(3)侧面烘托。反复抒写“我"对母亲思念、痛悔之情的难以遏制,从侧面烘托出母爱的动人力量。

六、本课总结

本课总结

《我与地坛》集中思考和表达了“生命”的困难与意义,这是史铁生在漫长的艰难岁月里对生命再三再四循环反复的思考咀嚼和叩问所得。这样的主题致思方向,对于当代散文来说,或许并不是重大的创举,此前的散文写作,一般也都会触及到这类主题。但是能够以一种平实、冷静、温情而透彻的态度娓娓道来,升天入地,丝丝入扣、体贴入微,毫不勉强造作,并抵达一种能为平常人所理解又难以企及的境界,却只有史铁生做到了。这篇长达万言的作品,无论是在表达主旨上,还是在写法、语言各个方面,都堪称是史铁生对中国当代文学独一无二的贡献,就这个意义而言,《我与地坛》的影响远远超越于文体范围。

七、布置作业

布置作业

文中描写了地坛多样的景物给了我们生命的启示,请从文中选取你认为最精彩的语段,写一段评点文字。下节课进行分享 (200 字左右)

感谢观看

下课了!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读