第3课 中华文明的起源【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第3课 中华文明的起源【分层作业】-【教学评一体化】大单元整体教学 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-01 11:47:43 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第3课 《中华文明的起源》 分层作业

考向1.远古部落传说和有关阪泉之战、逐鹿之战的神话传说,有关禅让制的人物故事以及大禹治水的神话传说,大禹的创新精神和奉献精神,神话传说与历史之间的关系。

考向2.良渚、陶寺等文化遗址,私有制、阶级和早期国家的产生,理解中华文明起源形成多元一体、相互交流融合的特征。

1.【新素养 史料实证】10000多年前,中华大地进入新石器时代。此后,农业逐渐产生和发展起来。以下遗址中,能为我们了解祖先的农业活动提供证据的是( )

① 北京人遗址 北京人生活在距今约70万一20万年

② 半坡遗址 距今约6000年

③ 良渚遗址 良渚古城距今5300—4300年

④ 陶寺遗址 陶寺都城遗址距今4300—4000年

①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

2.【新素养 历史解释】神话故事蕴含了古人对未来的无限希望。盘古开天、夸父追日、后羿射日、女娲补天……这些故事共同反映了( )

A.早期文明的起源 B.早期国家的变革

C.统一国家的建立 D.繁荣开放的社会

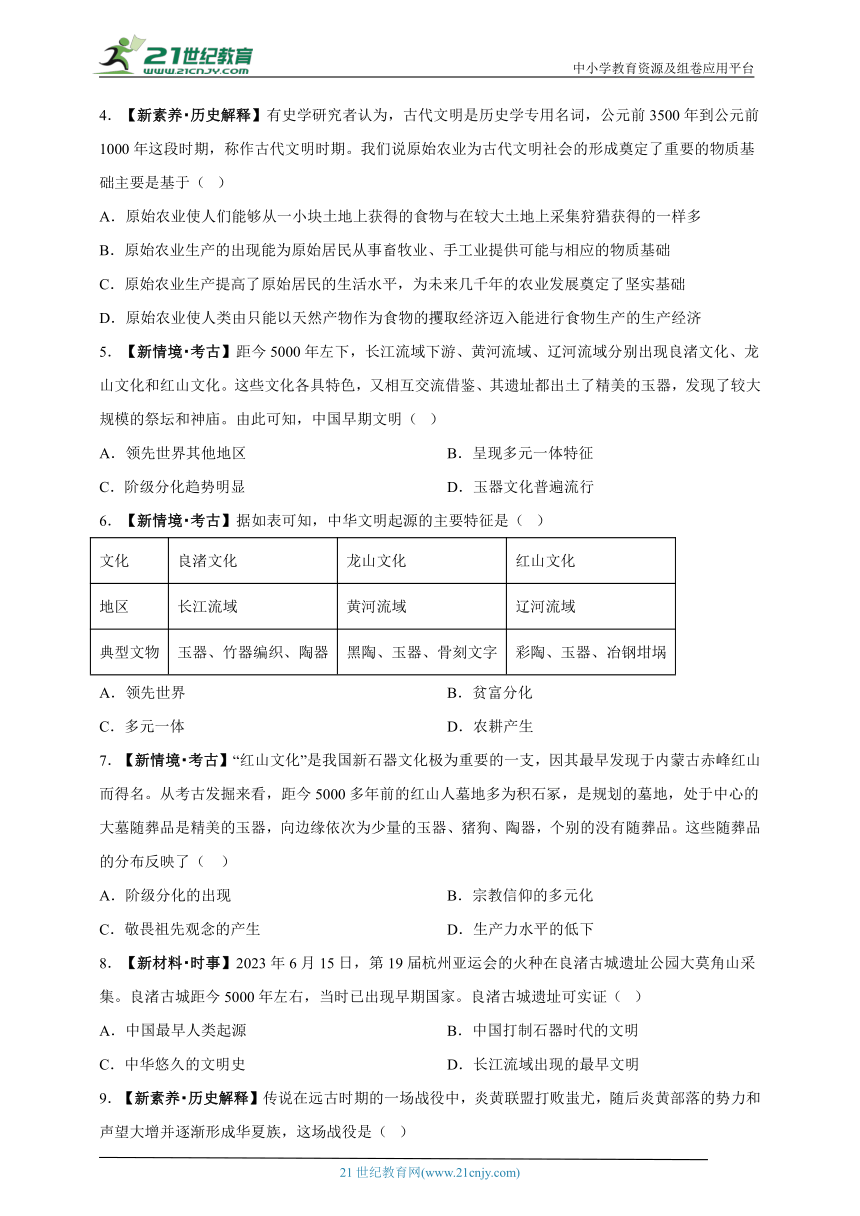

3.【新情境 考古】下列图片反映的共同主题是( )

北京人头盖化石 河姆渡遗址稻谷 人面鱼纹彩陶盆 黄帝陵

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.东西文明交流与互鉴

4.【新素养 历史解释】有史学研究者认为,古代文明是历史学专用名词,公元前3500年到公元前1000年这段时期,称作古代文明时期。我们说原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础主要是基于( )

A.原始农业使人们能够从一小块土地上获得的食物与在较大土地上采集狩猎获得的一样多

B.原始农业生产的出现能为原始居民从事畜牧业、手工业提供可能与相应的物质基础

C.原始农业生产提高了原始居民的生活水平,为未来几千年的农业发展奠定了坚实基础

D.原始农业使人类由只能以天然产物作为食物的攫取经济迈入能进行食物生产的生产经济

5.【新情境 考古】距今5000年左下,长江流域下游、黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴、其遗址都出土了精美的玉器,发现了较大规模的祭坛和神庙。由此可知,中国早期文明( )

A.领先世界其他地区 B.呈现多元一体特征

C.阶级分化趋势明显 D.玉器文化普遍流行

6.【新情境 考古】据如表可知,中华文明起源的主要特征是( )

文化 良渚文化 龙山文化 红山文化

地区 长江流域 黄河流域 辽河流域

典型文物 玉器、竹器编织、陶器 黑陶、玉器、骨刻文字 彩陶、玉器、冶钢坩埚

领先世界 B.贫富分化

C.多元一体 D.农耕产生

7.【新情境 考古】“红山文化”是我国新石器文化极为重要的一支,因其最早发现于内蒙古赤峰红山而得名。从考古发掘来看,距今5000多年前的红山人墓地多为积石冢,是规划的墓地,处于中心的大墓随葬品是精美的玉器,向边缘依次为少量的玉器、猪狗、陶器,个别的没有随葬品。这些随葬品的分布反映了( )

A.阶级分化的出现 B.宗教信仰的多元化

C.敬畏祖先观念的产生 D.生产力水平的低下

8.【新材料 时事】2023年6月15日,第19届杭州亚运会的火种在良渚古城遗址公园大莫角山采集。良渚古城距今5000年左右,当时已出现早期国家。良渚古城遗址可实证( )

A.中国最早人类起源 B.中国打制石器时代的文明

C.中华悠久的文明史 D.长江流域出现的最早文明

9.【新素养 历史解释】传说在远古时期的一场战役中,炎黄联盟打败蚩尤,随后炎黄部落的势力和声望大增并逐渐形成华夏族,这场战役是( )

A.阪泉之战 B.涿鹿之战

C.桂陵之战 D.马陵之战

10.【新素养 家国情怀】“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”材料反映的是( )

A.民族交融,在杂居相处中不断交往形成华夏民族 B.诸侯混战形成了华夏民族

C.华夏民族由炎帝和黄帝创立 D.华夏民族是优秀的民族

11.【新情境 考古】良渚古城位于浙江省杭州市余杭区,距今5300——4300年,由宫殿区、内城和外城组成。城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。这些考古发现说明当时( )

A.出现了社会阶级分化 B.建筑水平高超

C.墓葬文化已经体现儒家礼制 D.玉器制作分工细化

12.【新材料 时事】杭州第19届亚运会的吉祥物“琮琮”名字源于良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮。考古学家发现,在良渚遗址的墓葬里,有的墓葬有数百件制作精美的随葬玉器,有的墓葬里随葬品却很少甚至一无所有。造成这种差异的原因是( )

A.各地风俗不同 B.个人爱好不同

C.玉器基本普及 D.社会阶级分化明显

13.【新材料 时事】2019年7月,中国良渚古城遗址获准列入《世界遗产名录》,其所代表的良渚文化具有“稻作、礼玉、黑陶”等特征。与良渚文化特征类似的文化遗址是( )

马家浜遗址 B.河姆渡遗址

C.红山遗址 D.大汶口遗址

14.【新素养 史料实证】山西是中华民族的发祥地之一,历史悠久,人文荟萃,拥有丰厚的历史文化遗产,下列历史实物中,能证明山西是“中国古代文化博物馆”的是( )

①陶寺都城遗址 ②云冈石窟 ③晋祠 ④龙门石窟

①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

15.【新情境 考古】陶寺遗址位于山西省灵汾县陶寺村南,是中国黄河中游地区以龙山文化陶寺类型为主的遗址,在发掘过程中,考古队员发现了规模空前的城址、与之相匹配的王墓、世界最早的观象台、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、官方管理下的手工业区等。有许多专家学者提出,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”。依据上述材料,我们从中可提取到的信息是( )

A.陶寺遗址位于山西省襄汾县,距今约4000多年

B.陶寺遗址是黄河中游地区龙山文化遗址中的一处

C.陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”已被证实

D.陶寺是迄今发现的中国史前时期“都城要素最完备”的一座大型城址

E.从黄帝和炎帝的神话传说中,我们也可以了解蕴含的一些历史信息

16.【新素养 历史解释】著名考古学家王巍讲到:“考古最重大的三个问题:人类起源、农业起源、文明起源,其中农业起源是文明的基础。”以下考古发现能够印证农业起源的是( )

A.北京人遗址发现的灰烬堆 B.山顶洞人使用的骨针

C.东湖林遗址出土的炭化粟和黍 D.陶寺都城遗址出土的玉钺(yuè)

17.【新素养 历史解释】中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统。这表明,中华文明具有( )

A.创新性特质 B.区域性差异

C.连续性特点 D.一体性特征

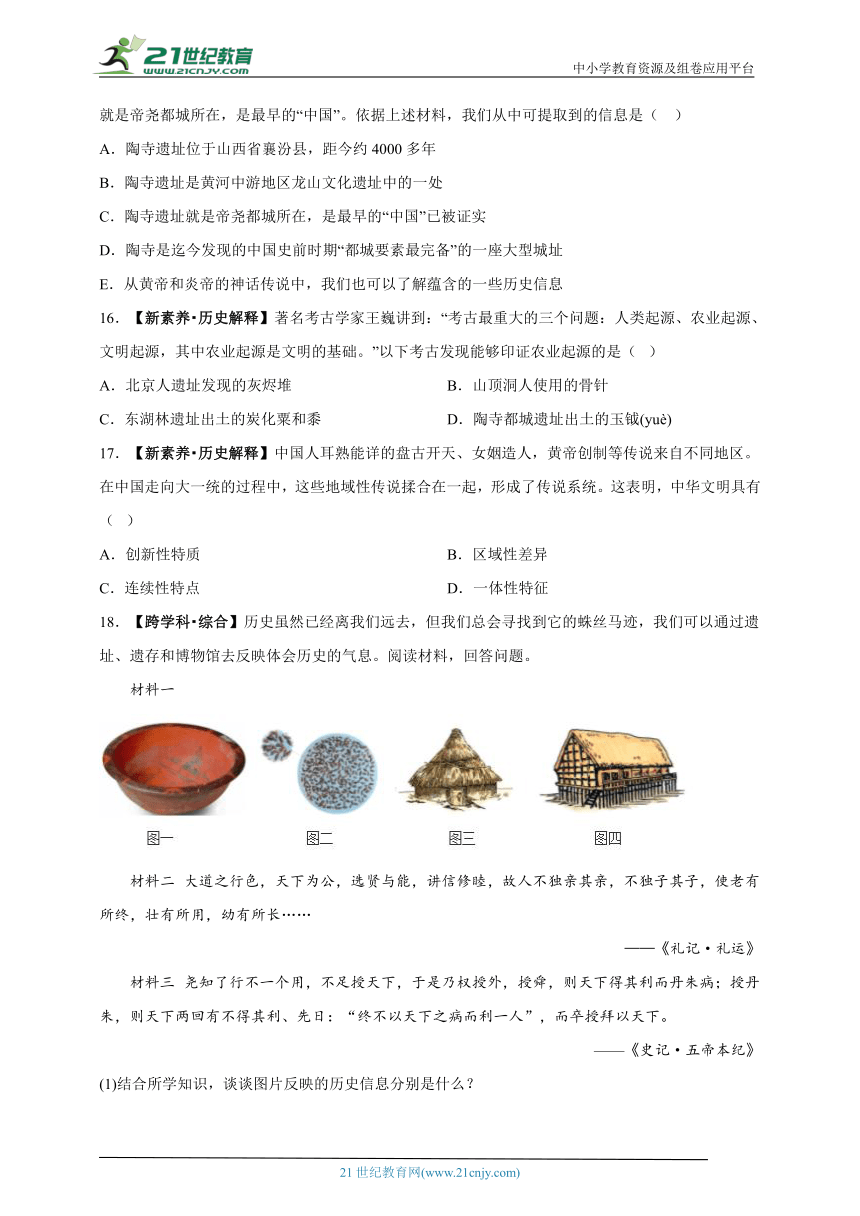

18.【跨学科 综合】历史虽然已经离我们远去,但我们总会寻找到它的蛛丝马迹,我们可以通过遗址、遗存和博物馆去反映体会历史的气息。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 大道之行色,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长……

——《礼记·礼运》

材料三 尧知了行不一个用,不足授天下,于是乃权授外,授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下两回有不得其利、先日:“终不以天下之病而利一人”,而卒授拜以天下。

——《史记·五帝本纪》

(1)结合所学知识,谈谈图片反映的历史信息分别是什么?

(2)材料二、三反映了我国古代传授的哪一制度?你认为这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

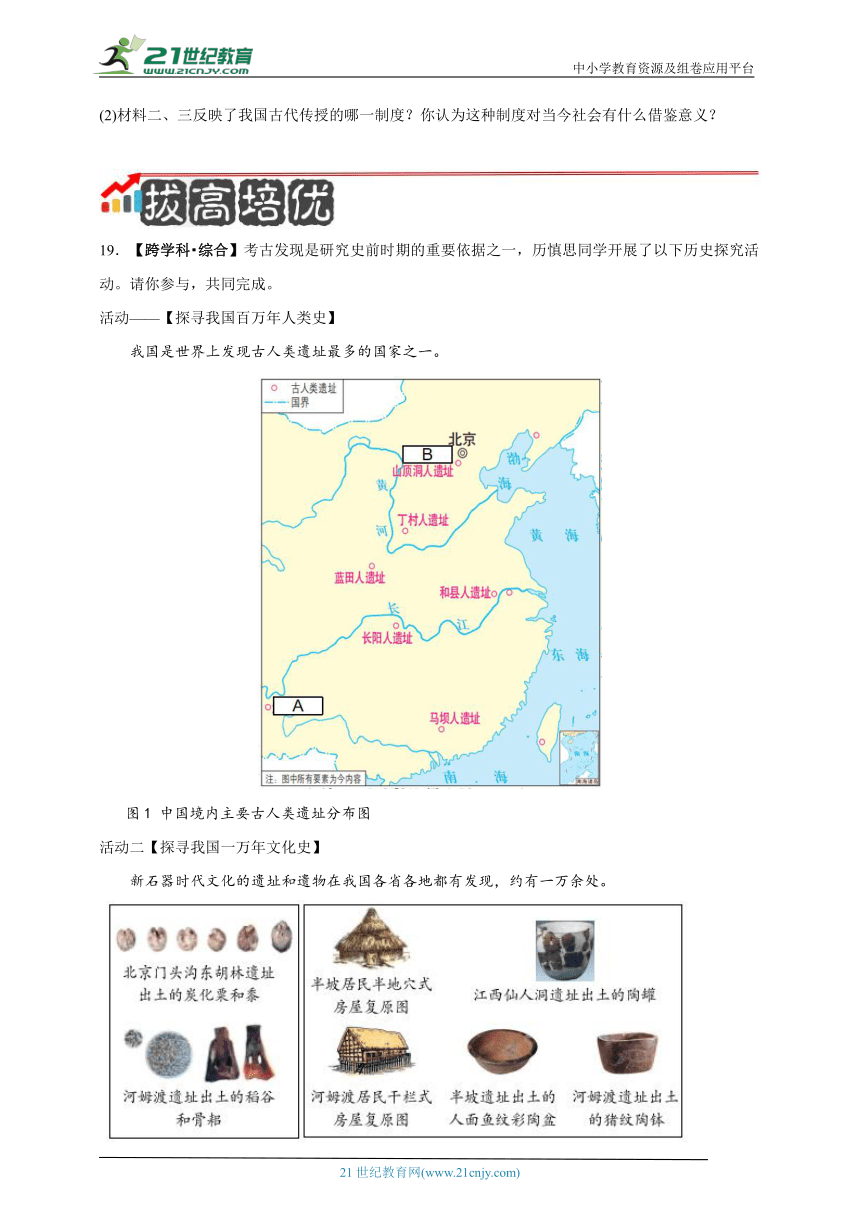

19.【跨学科 综合】考古发现是研究史前时期的重要依据之一,历慎思同学开展了以下历史探究活动。请你参与,共同完成。

活动——【探寻我国百万年人类史】

我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

图1 中国境内主要古人类遗址分布图

活动二【探寻我国一万年文化史】

新石器时代文化的遗址和遗物在我国各省各地都有发现,约有一万余处。

图2 图3

考古发现 推论

图1 推论1:出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴素的审美观念等。

图2 推论2:先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑形式上的差异等。

图3 推论3:出现了人工栽培的农作物;原始农业出现等。

活动三【探寻我国五千年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址 二里头遗址

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今5300—4300年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个20余千米的外围水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。城内外祭坛上权贵们墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器。 陶寺都城遗址发现于山西襄汾,距4300—4000年,遗址中有一个围培环绕的宫城。城内有两处高等级墓地,大型墓葬集中布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器。城内还出土小件青铜器,和带刻画符号的陶壶。 二里头遗址位于河南偃师,距今约4100年左右,遗址中发现了宫殿建筑群。在遗址中发现了大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群,还出土了用于祭祀的精美玉器和乐器,成套的青铜酒器,镶嵌绿松石的精美铜牌,王室使用的高贵礼器。

(1)图中我国境内目前已确认的最早的古人类遗址位于▲处:迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一位于▲处。(填写图1中字母即可)

(2)将活动二中图1、图2、图3的考古发现与推论进行连线,写在答题卡上。(只需图片序号与推论序号即可)

(3)说出活动三中三处遗址的考古发现有哪些共同点,并概括这些考古发现的重要意义。

(4)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主题。

1.【答案】B

【详解】结合所学知识可知,新石器时代从一万年前开始,距今5000多年至2000多年,主要特征包括:使用磨制石器;农业出现,一些小的农村公社相继诞生; 陶器的发明与使用。距今约6000年的半坡居民,是世界上最早种植粟的原始居民,②符合题意;良渚古城距今5300—4300年属于这个时期,③符合题意;陶寺遗址距今4300—4000年属于这个时期,④符合题意,B项正确;北京人生活在距今约70万一20万年,属于旧石器时代,还没有进入农耕时期,①与题意不符,排除ACD项。故选B项。

2.【答案】A

【详解】据题干“盘古开天、夸父追日、后羿射日、女娲补天”和所学知识可知,我国古代流传着大量有关人类起源和古代先民事迹的神话与传说,如“盘古开天”“女娲补天”“后羿射日”“伏羲画卦”“神农尝草”“夸父追日”“精卫填海”“愚公移山”等,A项正确;早期国家的变革是夏商周时期,排除B项;统一国家的建立是秦朝,排除C项;繁荣开放的社会是隋唐时期,排除D项。 故选A项。

3.【答案】A

【详解】据题干图片和所学知识可知,北京人头盖化石与北京人有关,河姆渡遗址稻谷与河姆渡原始居民的生产有关,人面鱼纹彩陶盆与半坡原始居民的生活有关,黄帝陵与黄帝有关。北京人是中国境内早期人类,河姆渡原始居民、半坡原始居民、黄帝体现了文明的起源。因此,题干图片反映的共同主题是中国境内早期人类与文明的起源,A项正确;夏商周时期的特征是早期国家与社会变革,排除B项;秦汉时期的特征是统一多民族国家的建立与巩固,排除C项;东西文明交流与互鉴与题干内容无关,排除D项。故选A项。

4.【答案】D

【详解】根据所学知识可知,由于原始农业的逐步发展,人们可以生产出除满足生产者本身所需之外的剩余粮食。这时城市出现,农业和畜牧业、手工业分工,特别是脑力劳动得以从体力劳动中分化出来。原始农业使人类由只能以天然产物作为食物的攫取经济迈入能进行食物生产的生产经济,因此,原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础,D项正确;原始农业使人们能够从一小块土地上获得的食物与在较大土地上采集狩猎获得的一样多仅是从获得粮食量角度出发,与题意不符,排除A项;原始农业生产的出现能为原始居民从事畜牧业、手工业提供可能与相应的物质基础仅从物质基础出发,没有体现出古代文明社会的形成,排除B项;原始农业生产提高了原始居民的生活水平,为未来几千年的农业发展奠定了坚实基础,没有体现为古代文明社会形成奠定基础,排除C项。故选D项。

5.【答案】B

【详解】根据材料“长江流域下游,黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化,龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴,都出土了精美的玉器”和所学知识可知,中国早期文明虽然产生不同地域,但却有着一定的相似性和内在统一性,体现了中华文明多元一体的特点,B项正确;材料只体现中国文明,没有涉及与其他国家文明相比,排除A项;材料没体现阶级分化明显的情况,排除C项;虽然多个地域都出土精美玉器,但没有进行更多的对比,所以无法说明玉器文化普遍流行,排除D项。故选B项。

6.【答案】C

【详解】根据表格信息可知,长江流域、黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化,这些文化都有玉器、陶器,这说明中国早期文明虽然产生于不同地域,但是却有着一定的相似性和内在统一性,这体现了中华文明多元一体的特点,C项正确;题干只是反映了中国早期文明,没有与其他国家和地区进行比较,因此无法得出领先世界其他地区的特点,排除A项;题干反映的是不同地区的文明,没有体现贫富分化,排除B项;题干未涉及农耕生产的相关知识,排除D项。故选C项。

7.【答案】A

【详解】结合所学知识可知,墓葬中随葬品的多与少,显示出贫富不均的社会现实;随葬品 有多有少 有贵有贱,墓葬等级有大有小,这就是阶级分化,这就是阶级对立。因此这些随葬品的分布反映了阶级分化的出现。A项正确;宗教信仰的多元化,不符合史实,排除B项;敬畏祖先观念的产生、生产力水平的低下,在题干内容中没有体现,排除CD项。故选A项。

8.【答案】C

【详解】根据题干信息“2023年6月15日,第19届杭州亚运会的火种在良渚古城遗址公园大莫角山采集。良渚古城距今5000年左右,当时已出现早期国家”和所学知识可知,良渚文化遗址可以证明中华悠久的文明史,C项正确;目前中国境内已确认的最早的古人类是元谋人,与题干涉及的良渚文化遗址无关,排除A项;良渚文化遗址处于新石器时代,“中国打制石器时代的文明”说法错误,排除B项;长江流域还有比在良渚文化遗址早的河姆渡遗址,且仅从题干无法得出“长江流域出现的最早文明”,排除D项。故选C项。

9.【答案】B

【详解】根据所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,B项正确;阪泉之战是黄帝与炎帝两部落在阪泉的一次交战,与题意不符,排除A项;桂陵之战、马陵之战都是战国时期的战役,与题意不符,排除CD项。故选B项。

10.【答案】A

【详解】依据材料“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”并结合所学知识可知,华夏民族的形成是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,中华民族的形成非一族所成,从古至今,远古时期的部落交错者,互相来往,排除各自之间关于习俗、语言、文化等等方面的差异,而是趋向于走向同一文化认同,在这个过程中,逐渐走向融合,形成了统一民族,我们后世人称呼为诸夏民族,A项正确;诸侯混战客观上促进了民族交融,但不能表述为诸侯混战形成了华夏民族,排除B项;华夏民族是在长期的交流交往交融过程中形成,而非由炎帝和黄帝创立,排除C项;材料没有体现华夏民族是优秀的民族,排除D项。故选A项。

11.【答案】A

【详解】根据材料“城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明”可知,随葬品多少反映了墓主人的身份和财富,说明当时出现了社会阶级分化,A项正确;材料没有涉及建筑水平高超的内容,排除B项;良渚古城距今5300——4300年,儒家礼制还没有形成,说法错误,排除C项;材料只反映了随葬品的多少,无法反映玉器制作分工细化,排除D项。故选A项。

12.【答案】D

【详解】根据题干“有的墓葬有数百件制作精美的随葬玉器,有的墓葬里的随葬品却很少甚至一无所有。”可知当时已经出现了贫富差距,出现了等级分化,D项正确;题干未进行横向比较,无法得出各地风俗不同,排除A项;题干信息反映的是贫富分化,与个人爱好不同不符,排除B项;仅从题干信息无法得出玉器基本普及,排除C项。故选D项。

13.【答案】B

【详解】根据题干信息“稻作、礼玉、黑陶”,结合所学知识可知,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,住干栏式房屋,种植水稻,他们还饲养家畜,会制造陶器,使用猪纹陶钵、简单的玉器和原始乐器,典建筑产生了重要影响。可知与良渚文化特征类似的文化遗址是河姆渡遗址,B项正确;马家浜遗址,发掘陶器以釜类为主,鼎形器极少,以牛鼻式器型为陶器特征,陶色有一定数量的红衣陶,与题干信息“稻作、礼玉、黑陶”不符,排除A项;红山遗址出土新石器和青铜器时代陶器、石器、骨器,以细泥彩陶和石耜最重要,与题干信息“稻作、礼玉、黑陶”不符,排除C项;大汶口遗址,共发现墓葬、房址、陶窑等遗迹100余处,并出土了大量生产生活用具,表明当时社会已经出现了贫富分化现象,与题干信息“稻作、礼玉、黑陶”不符,排除D项。故选B项。

14.【答案】A

【详解】结合所学知识可知,为了宣传佛教,北朝的统治者令人在许多地方劈山削崖,开凿石窟,雕造佛像,为后人留下了精湛而辉煌的石窟艺术,山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟是著名的两大石窟。因此能证明山西是“中国古代文化博物馆”的是①陶寺都城遗址、②云冈石窟、③晋祠,A项正确;④龙门石窟,属于河南洛阳的,不是山西的,不符合题意;排除BCD项。故选A项。

15.【答案】B

【详解】根据“陶寺遗址位于山西省灵汾县陶寺村南,是中国黄河中游地区以龙山文化陶寺类型为主的遗址”可知,陶寺遗址是黄河中游地区龙山文化遗址中的一处,B项正确;材料中没有提及陶寺遗址距今的时间,排除A项;根据“有许多专家学者提出,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的‘中国’”可知,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”是专家学者提出的,没有被证实,排除C项;材料没有提及陶寺遗址的历史地位,从材料中并不能提取“陶寺是迄今发现的中国史前时期‘都城要素最完备’的一座大型城址”的信息,排除D项;题干材料没有涉及神话传说,排除E项。故选B项。

16.【答案】C

【详解】据所学可知,粟、黍是我国古代先人种植的农作物,早在新石器时代的半坡人就已经种植粟等作物,C项符合题意,C项正确;北京人的灰烬堆,只能说明北京人会使用火,排除A项;山顶洞人使用的骨针,说明山顶洞人会制造一些工具,但与农业无关,排除B项;“陶寺都城遗址出土的玉钺(yuè)”属于武器,与材料不符,排除D项。故选C项。

17.【答案】D

【详解】根据材料“中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统”可知,中华文明起源的传说虽然来自不同地区,但在逐步走向大一统的过程中揉合在了一起,说明中华文明具有一体性特征,D项正确;创新性强调中华文明的先进性,材料并未涉及,排除A项;区域性差异只能反映一部分材料内容,排除B项;连续性强调中华文明前后继承关系,材料无法体现,排除C项。故选D项。

18【答案】(1)信息:图一反映半坡人的生活用具主要是陶器;图二反映河姆渡人会种植水稻;图三反映半坡人建造半地穴式的房屋;图四反映河姆渡人建造干栏式房屋。

(2)制度:禅让制;借鉴意义:用人要发扬民主,重用贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

【详解】(1)信息:结合所学可知,图一是半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆,反映半坡人的生活用具主要是陶器;图二是河姆渡遗址出土的稻谷,反映河姆渡人会种植水稻;图三是半坡居民半地穴式圆形房屋复原图,反映半坡人建造半地穴式的房屋;图四是河姆渡居民的干栏式建筑复原图,反映河姆渡人建造干栏式房屋。

(2)制度:根据材料二“大道之行色,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长……”和材料三“尧知了行不一个用,不足授天下,于是乃权授外,授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下两回有不得其利、先日:‘终不以天下之病而利一人’,而卒授拜以天下。”结合所学可知,材料二、三反映了我国古代的禅让制。借鉴意义:结合所学可知,禅让制对当今社会的借鉴意义是:用人要发扬民主,重用贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

19.【答案】(1)A;B

(2)图1对应推论3;图2对应推论2;图3对应推论1。

(3)共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都发现了礼器等。重要意义:距今约5000—4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。

(4)主题:中国境内早期人类与文明的起源,中华文明探源等

【详解】(1)填空: 根据所学知识可知,我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。元谋人距今约170万年,是我国境内目前已确认的最早的古人类,位于云南元谋县上那蚌村西北小山岗上,A处就是元谋人被发现地点。根据所学知识可知,北京人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,遗址堆积层厚40多米。这处遗址最先于1921年被发现,后来人类学家根据遗址中发现的3颗牙齿化石,将活动在这里的古人类命名为“北京直立人”或“北京人”。周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一,B处是北京人被发现地点。

(2)连线: 根据所学知识可知,图1北京门头沟遗址出土的东西和河姆渡遗址出土稻谷和骨耜对比,可以得出推论3出当时已经出现了人工栽培的农作物,原始农业出现等。图2得出半坡人的房屋主要是半地穴式圆形房屋和河姆渡人的房屋主要干栏式建筑对比,可以推论2先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑形式上的差异等。根据图3半坡遗址的陶瓷和江西仙人洞的陶罐、河姆渡遗址的猪纹陶钵,可以得出推论1出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴素的审美观念等。

(3)共同点:根据材料三“良渚古城遗址由宫殿区、内城和外城组成“”“陶寺都城遗址有一个围墙环绕的宫城城内外”“二里头遗址发现了宫殿建筑群”可知,共同点是都出现了宫殿或宫城。根据材料三“良渚古城遗址祭坛上权贵们的墓地里”“陶寺都城遗址城内有两处高等级墓地,大型墓葬中分布”“二里头遗址在遗址中发现了大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群”可知,共同点是都发现了墓葬。根据材料三“良渚古城遗址随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器”“陶寺都城遗址,大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器”“二里头遗址出土了用于祭祀的精美玉器和乐器,成套的青铜酒器,镶嵌绿松石的精美铜牌。王室使用的高贵礼器”可知,共同点是都发现了礼器等。重要意义:根据材料三,良渚古城遗址、陶寺都城遗址、二里头遗址证明在距今5000-4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。

(4) 主题:根据上述材料关于我国早期人类起源可拟定一个主题为中国境内早期人类与文明的起源或中华文明探源等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第3课 《中华文明的起源》 分层作业

考向1.远古部落传说和有关阪泉之战、逐鹿之战的神话传说,有关禅让制的人物故事以及大禹治水的神话传说,大禹的创新精神和奉献精神,神话传说与历史之间的关系。

考向2.良渚、陶寺等文化遗址,私有制、阶级和早期国家的产生,理解中华文明起源形成多元一体、相互交流融合的特征。

1.【新素养 史料实证】10000多年前,中华大地进入新石器时代。此后,农业逐渐产生和发展起来。以下遗址中,能为我们了解祖先的农业活动提供证据的是( )

① 北京人遗址 北京人生活在距今约70万一20万年

② 半坡遗址 距今约6000年

③ 良渚遗址 良渚古城距今5300—4300年

④ 陶寺遗址 陶寺都城遗址距今4300—4000年

①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

2.【新素养 历史解释】神话故事蕴含了古人对未来的无限希望。盘古开天、夸父追日、后羿射日、女娲补天……这些故事共同反映了( )

A.早期文明的起源 B.早期国家的变革

C.统一国家的建立 D.繁荣开放的社会

3.【新情境 考古】下列图片反映的共同主题是( )

北京人头盖化石 河姆渡遗址稻谷 人面鱼纹彩陶盆 黄帝陵

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.东西文明交流与互鉴

4.【新素养 历史解释】有史学研究者认为,古代文明是历史学专用名词,公元前3500年到公元前1000年这段时期,称作古代文明时期。我们说原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础主要是基于( )

A.原始农业使人们能够从一小块土地上获得的食物与在较大土地上采集狩猎获得的一样多

B.原始农业生产的出现能为原始居民从事畜牧业、手工业提供可能与相应的物质基础

C.原始农业生产提高了原始居民的生活水平,为未来几千年的农业发展奠定了坚实基础

D.原始农业使人类由只能以天然产物作为食物的攫取经济迈入能进行食物生产的生产经济

5.【新情境 考古】距今5000年左下,长江流域下游、黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴、其遗址都出土了精美的玉器,发现了较大规模的祭坛和神庙。由此可知,中国早期文明( )

A.领先世界其他地区 B.呈现多元一体特征

C.阶级分化趋势明显 D.玉器文化普遍流行

6.【新情境 考古】据如表可知,中华文明起源的主要特征是( )

文化 良渚文化 龙山文化 红山文化

地区 长江流域 黄河流域 辽河流域

典型文物 玉器、竹器编织、陶器 黑陶、玉器、骨刻文字 彩陶、玉器、冶钢坩埚

领先世界 B.贫富分化

C.多元一体 D.农耕产生

7.【新情境 考古】“红山文化”是我国新石器文化极为重要的一支,因其最早发现于内蒙古赤峰红山而得名。从考古发掘来看,距今5000多年前的红山人墓地多为积石冢,是规划的墓地,处于中心的大墓随葬品是精美的玉器,向边缘依次为少量的玉器、猪狗、陶器,个别的没有随葬品。这些随葬品的分布反映了( )

A.阶级分化的出现 B.宗教信仰的多元化

C.敬畏祖先观念的产生 D.生产力水平的低下

8.【新材料 时事】2023年6月15日,第19届杭州亚运会的火种在良渚古城遗址公园大莫角山采集。良渚古城距今5000年左右,当时已出现早期国家。良渚古城遗址可实证( )

A.中国最早人类起源 B.中国打制石器时代的文明

C.中华悠久的文明史 D.长江流域出现的最早文明

9.【新素养 历史解释】传说在远古时期的一场战役中,炎黄联盟打败蚩尤,随后炎黄部落的势力和声望大增并逐渐形成华夏族,这场战役是( )

A.阪泉之战 B.涿鹿之战

C.桂陵之战 D.马陵之战

10.【新素养 家国情怀】“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”材料反映的是( )

A.民族交融,在杂居相处中不断交往形成华夏民族 B.诸侯混战形成了华夏民族

C.华夏民族由炎帝和黄帝创立 D.华夏民族是优秀的民族

11.【新情境 考古】良渚古城位于浙江省杭州市余杭区,距今5300——4300年,由宫殿区、内城和外城组成。城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。这些考古发现说明当时( )

A.出现了社会阶级分化 B.建筑水平高超

C.墓葬文化已经体现儒家礼制 D.玉器制作分工细化

12.【新材料 时事】杭州第19届亚运会的吉祥物“琮琮”名字源于良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮。考古学家发现,在良渚遗址的墓葬里,有的墓葬有数百件制作精美的随葬玉器,有的墓葬里随葬品却很少甚至一无所有。造成这种差异的原因是( )

A.各地风俗不同 B.个人爱好不同

C.玉器基本普及 D.社会阶级分化明显

13.【新材料 时事】2019年7月,中国良渚古城遗址获准列入《世界遗产名录》,其所代表的良渚文化具有“稻作、礼玉、黑陶”等特征。与良渚文化特征类似的文化遗址是( )

马家浜遗址 B.河姆渡遗址

C.红山遗址 D.大汶口遗址

14.【新素养 史料实证】山西是中华民族的发祥地之一,历史悠久,人文荟萃,拥有丰厚的历史文化遗产,下列历史实物中,能证明山西是“中国古代文化博物馆”的是( )

①陶寺都城遗址 ②云冈石窟 ③晋祠 ④龙门石窟

①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

15.【新情境 考古】陶寺遗址位于山西省灵汾县陶寺村南,是中国黄河中游地区以龙山文化陶寺类型为主的遗址,在发掘过程中,考古队员发现了规模空前的城址、与之相匹配的王墓、世界最早的观象台、气势恢宏的宫殿、独立的仓储区、官方管理下的手工业区等。有许多专家学者提出,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”。依据上述材料,我们从中可提取到的信息是( )

A.陶寺遗址位于山西省襄汾县,距今约4000多年

B.陶寺遗址是黄河中游地区龙山文化遗址中的一处

C.陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”已被证实

D.陶寺是迄今发现的中国史前时期“都城要素最完备”的一座大型城址

E.从黄帝和炎帝的神话传说中,我们也可以了解蕴含的一些历史信息

16.【新素养 历史解释】著名考古学家王巍讲到:“考古最重大的三个问题:人类起源、农业起源、文明起源,其中农业起源是文明的基础。”以下考古发现能够印证农业起源的是( )

A.北京人遗址发现的灰烬堆 B.山顶洞人使用的骨针

C.东湖林遗址出土的炭化粟和黍 D.陶寺都城遗址出土的玉钺(yuè)

17.【新素养 历史解释】中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统。这表明,中华文明具有( )

A.创新性特质 B.区域性差异

C.连续性特点 D.一体性特征

18.【跨学科 综合】历史虽然已经离我们远去,但我们总会寻找到它的蛛丝马迹,我们可以通过遗址、遗存和博物馆去反映体会历史的气息。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 大道之行色,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长……

——《礼记·礼运》

材料三 尧知了行不一个用,不足授天下,于是乃权授外,授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下两回有不得其利、先日:“终不以天下之病而利一人”,而卒授拜以天下。

——《史记·五帝本纪》

(1)结合所学知识,谈谈图片反映的历史信息分别是什么?

(2)材料二、三反映了我国古代传授的哪一制度?你认为这种制度对当今社会有什么借鉴意义?

19.【跨学科 综合】考古发现是研究史前时期的重要依据之一,历慎思同学开展了以下历史探究活动。请你参与,共同完成。

活动——【探寻我国百万年人类史】

我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

图1 中国境内主要古人类遗址分布图

活动二【探寻我国一万年文化史】

新石器时代文化的遗址和遗物在我国各省各地都有发现,约有一万余处。

图2 图3

考古发现 推论

图1 推论1:出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴素的审美观念等。

图2 推论2:先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑形式上的差异等。

图3 推论3:出现了人工栽培的农作物;原始农业出现等。

活动三【探寻我国五千年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址 二里头遗址

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今5300—4300年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个20余千米的外围水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。城内外祭坛上权贵们墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器。 陶寺都城遗址发现于山西襄汾,距4300—4000年,遗址中有一个围培环绕的宫城。城内有两处高等级墓地,大型墓葬集中布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器。城内还出土小件青铜器,和带刻画符号的陶壶。 二里头遗址位于河南偃师,距今约4100年左右,遗址中发现了宫殿建筑群。在遗址中发现了大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群,还出土了用于祭祀的精美玉器和乐器,成套的青铜酒器,镶嵌绿松石的精美铜牌,王室使用的高贵礼器。

(1)图中我国境内目前已确认的最早的古人类遗址位于▲处:迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一位于▲处。(填写图1中字母即可)

(2)将活动二中图1、图2、图3的考古发现与推论进行连线,写在答题卡上。(只需图片序号与推论序号即可)

(3)说出活动三中三处遗址的考古发现有哪些共同点,并概括这些考古发现的重要意义。

(4)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主题。

1.【答案】B

【详解】结合所学知识可知,新石器时代从一万年前开始,距今5000多年至2000多年,主要特征包括:使用磨制石器;农业出现,一些小的农村公社相继诞生; 陶器的发明与使用。距今约6000年的半坡居民,是世界上最早种植粟的原始居民,②符合题意;良渚古城距今5300—4300年属于这个时期,③符合题意;陶寺遗址距今4300—4000年属于这个时期,④符合题意,B项正确;北京人生活在距今约70万一20万年,属于旧石器时代,还没有进入农耕时期,①与题意不符,排除ACD项。故选B项。

2.【答案】A

【详解】据题干“盘古开天、夸父追日、后羿射日、女娲补天”和所学知识可知,我国古代流传着大量有关人类起源和古代先民事迹的神话与传说,如“盘古开天”“女娲补天”“后羿射日”“伏羲画卦”“神农尝草”“夸父追日”“精卫填海”“愚公移山”等,A项正确;早期国家的变革是夏商周时期,排除B项;统一国家的建立是秦朝,排除C项;繁荣开放的社会是隋唐时期,排除D项。 故选A项。

3.【答案】A

【详解】据题干图片和所学知识可知,北京人头盖化石与北京人有关,河姆渡遗址稻谷与河姆渡原始居民的生产有关,人面鱼纹彩陶盆与半坡原始居民的生活有关,黄帝陵与黄帝有关。北京人是中国境内早期人类,河姆渡原始居民、半坡原始居民、黄帝体现了文明的起源。因此,题干图片反映的共同主题是中国境内早期人类与文明的起源,A项正确;夏商周时期的特征是早期国家与社会变革,排除B项;秦汉时期的特征是统一多民族国家的建立与巩固,排除C项;东西文明交流与互鉴与题干内容无关,排除D项。故选A项。

4.【答案】D

【详解】根据所学知识可知,由于原始农业的逐步发展,人们可以生产出除满足生产者本身所需之外的剩余粮食。这时城市出现,农业和畜牧业、手工业分工,特别是脑力劳动得以从体力劳动中分化出来。原始农业使人类由只能以天然产物作为食物的攫取经济迈入能进行食物生产的生产经济,因此,原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础,D项正确;原始农业使人们能够从一小块土地上获得的食物与在较大土地上采集狩猎获得的一样多仅是从获得粮食量角度出发,与题意不符,排除A项;原始农业生产的出现能为原始居民从事畜牧业、手工业提供可能与相应的物质基础仅从物质基础出发,没有体现出古代文明社会的形成,排除B项;原始农业生产提高了原始居民的生活水平,为未来几千年的农业发展奠定了坚实基础,没有体现为古代文明社会形成奠定基础,排除C项。故选D项。

5.【答案】B

【详解】根据材料“长江流域下游,黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化,龙山文化和红山文化。这些文化各具特色,又相互交流借鉴,都出土了精美的玉器”和所学知识可知,中国早期文明虽然产生不同地域,但却有着一定的相似性和内在统一性,体现了中华文明多元一体的特点,B项正确;材料只体现中国文明,没有涉及与其他国家文明相比,排除A项;材料没体现阶级分化明显的情况,排除C项;虽然多个地域都出土精美玉器,但没有进行更多的对比,所以无法说明玉器文化普遍流行,排除D项。故选B项。

6.【答案】C

【详解】根据表格信息可知,长江流域、黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化,这些文化都有玉器、陶器,这说明中国早期文明虽然产生于不同地域,但是却有着一定的相似性和内在统一性,这体现了中华文明多元一体的特点,C项正确;题干只是反映了中国早期文明,没有与其他国家和地区进行比较,因此无法得出领先世界其他地区的特点,排除A项;题干反映的是不同地区的文明,没有体现贫富分化,排除B项;题干未涉及农耕生产的相关知识,排除D项。故选C项。

7.【答案】A

【详解】结合所学知识可知,墓葬中随葬品的多与少,显示出贫富不均的社会现实;随葬品 有多有少 有贵有贱,墓葬等级有大有小,这就是阶级分化,这就是阶级对立。因此这些随葬品的分布反映了阶级分化的出现。A项正确;宗教信仰的多元化,不符合史实,排除B项;敬畏祖先观念的产生、生产力水平的低下,在题干内容中没有体现,排除CD项。故选A项。

8.【答案】C

【详解】根据题干信息“2023年6月15日,第19届杭州亚运会的火种在良渚古城遗址公园大莫角山采集。良渚古城距今5000年左右,当时已出现早期国家”和所学知识可知,良渚文化遗址可以证明中华悠久的文明史,C项正确;目前中国境内已确认的最早的古人类是元谋人,与题干涉及的良渚文化遗址无关,排除A项;良渚文化遗址处于新石器时代,“中国打制石器时代的文明”说法错误,排除B项;长江流域还有比在良渚文化遗址早的河姆渡遗址,且仅从题干无法得出“长江流域出现的最早文明”,排除D项。故选C项。

9.【答案】B

【详解】根据所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,B项正确;阪泉之战是黄帝与炎帝两部落在阪泉的一次交战,与题意不符,排除A项;桂陵之战、马陵之战都是战国时期的战役,与题意不符,排除CD项。故选B项。

10.【答案】A

【详解】依据材料“华夏民族,非一族形成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓华夏是也。”并结合所学知识可知,华夏民族的形成是由错居杂处的众多民族在不断的交往、交流过程中逐渐融合而成,中华民族的形成非一族所成,从古至今,远古时期的部落交错者,互相来往,排除各自之间关于习俗、语言、文化等等方面的差异,而是趋向于走向同一文化认同,在这个过程中,逐渐走向融合,形成了统一民族,我们后世人称呼为诸夏民族,A项正确;诸侯混战客观上促进了民族交融,但不能表述为诸侯混战形成了华夏民族,排除B项;华夏民族是在长期的交流交往交融过程中形成,而非由炎帝和黄帝创立,排除C项;材料没有体现华夏民族是优秀的民族,排除D项。故选A项。

11.【答案】A

【详解】根据材料“城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明”可知,随葬品多少反映了墓主人的身份和财富,说明当时出现了社会阶级分化,A项正确;材料没有涉及建筑水平高超的内容,排除B项;良渚古城距今5300——4300年,儒家礼制还没有形成,说法错误,排除C项;材料只反映了随葬品的多少,无法反映玉器制作分工细化,排除D项。故选A项。

12.【答案】D

【详解】根据题干“有的墓葬有数百件制作精美的随葬玉器,有的墓葬里的随葬品却很少甚至一无所有。”可知当时已经出现了贫富差距,出现了等级分化,D项正确;题干未进行横向比较,无法得出各地风俗不同,排除A项;题干信息反映的是贫富分化,与个人爱好不同不符,排除B项;仅从题干信息无法得出玉器基本普及,排除C项。故选D项。

13.【答案】B

【详解】根据题干信息“稻作、礼玉、黑陶”,结合所学知识可知,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,住干栏式房屋,种植水稻,他们还饲养家畜,会制造陶器,使用猪纹陶钵、简单的玉器和原始乐器,典建筑产生了重要影响。可知与良渚文化特征类似的文化遗址是河姆渡遗址,B项正确;马家浜遗址,发掘陶器以釜类为主,鼎形器极少,以牛鼻式器型为陶器特征,陶色有一定数量的红衣陶,与题干信息“稻作、礼玉、黑陶”不符,排除A项;红山遗址出土新石器和青铜器时代陶器、石器、骨器,以细泥彩陶和石耜最重要,与题干信息“稻作、礼玉、黑陶”不符,排除C项;大汶口遗址,共发现墓葬、房址、陶窑等遗迹100余处,并出土了大量生产生活用具,表明当时社会已经出现了贫富分化现象,与题干信息“稻作、礼玉、黑陶”不符,排除D项。故选B项。

14.【答案】A

【详解】结合所学知识可知,为了宣传佛教,北朝的统治者令人在许多地方劈山削崖,开凿石窟,雕造佛像,为后人留下了精湛而辉煌的石窟艺术,山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟是著名的两大石窟。因此能证明山西是“中国古代文化博物馆”的是①陶寺都城遗址、②云冈石窟、③晋祠,A项正确;④龙门石窟,属于河南洛阳的,不是山西的,不符合题意;排除BCD项。故选A项。

15.【答案】B

【详解】根据“陶寺遗址位于山西省灵汾县陶寺村南,是中国黄河中游地区以龙山文化陶寺类型为主的遗址”可知,陶寺遗址是黄河中游地区龙山文化遗址中的一处,B项正确;材料中没有提及陶寺遗址距今的时间,排除A项;根据“有许多专家学者提出,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的‘中国’”可知,陶寺遗址就是帝尧都城所在,是最早的“中国”是专家学者提出的,没有被证实,排除C项;材料没有提及陶寺遗址的历史地位,从材料中并不能提取“陶寺是迄今发现的中国史前时期‘都城要素最完备’的一座大型城址”的信息,排除D项;题干材料没有涉及神话传说,排除E项。故选B项。

16.【答案】C

【详解】据所学可知,粟、黍是我国古代先人种植的农作物,早在新石器时代的半坡人就已经种植粟等作物,C项符合题意,C项正确;北京人的灰烬堆,只能说明北京人会使用火,排除A项;山顶洞人使用的骨针,说明山顶洞人会制造一些工具,但与农业无关,排除B项;“陶寺都城遗址出土的玉钺(yuè)”属于武器,与材料不符,排除D项。故选C项。

17.【答案】D

【详解】根据材料“中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统”可知,中华文明起源的传说虽然来自不同地区,但在逐步走向大一统的过程中揉合在了一起,说明中华文明具有一体性特征,D项正确;创新性强调中华文明的先进性,材料并未涉及,排除A项;区域性差异只能反映一部分材料内容,排除B项;连续性强调中华文明前后继承关系,材料无法体现,排除C项。故选D项。

18【答案】(1)信息:图一反映半坡人的生活用具主要是陶器;图二反映河姆渡人会种植水稻;图三反映半坡人建造半地穴式的房屋;图四反映河姆渡人建造干栏式房屋。

(2)制度:禅让制;借鉴意义:用人要发扬民主,重用贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

【详解】(1)信息:结合所学可知,图一是半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆,反映半坡人的生活用具主要是陶器;图二是河姆渡遗址出土的稻谷,反映河姆渡人会种植水稻;图三是半坡居民半地穴式圆形房屋复原图,反映半坡人建造半地穴式的房屋;图四是河姆渡居民的干栏式建筑复原图,反映河姆渡人建造干栏式房屋。

(2)制度:根据材料二“大道之行色,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长……”和材料三“尧知了行不一个用,不足授天下,于是乃权授外,授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下两回有不得其利、先日:‘终不以天下之病而利一人’,而卒授拜以天下。”结合所学可知,材料二、三反映了我国古代的禅让制。借鉴意义:结合所学可知,禅让制对当今社会的借鉴意义是:用人要发扬民主,重用贤人;做事要持之以恒,应通过民主的方式选举干部;要以天下为己任,选拔人才应以德才兼备为标准。

19.【答案】(1)A;B

(2)图1对应推论3;图2对应推论2;图3对应推论1。

(3)共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都发现了礼器等。重要意义:距今约5000—4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。

(4)主题:中国境内早期人类与文明的起源,中华文明探源等

【详解】(1)填空: 根据所学知识可知,我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。元谋人距今约170万年,是我国境内目前已确认的最早的古人类,位于云南元谋县上那蚌村西北小山岗上,A处就是元谋人被发现地点。根据所学知识可知,北京人遗址位于北京西南周口店龙骨山上,遗址堆积层厚40多米。这处遗址最先于1921年被发现,后来人类学家根据遗址中发现的3颗牙齿化石,将活动在这里的古人类命名为“北京直立人”或“北京人”。周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一,B处是北京人被发现地点。

(2)连线: 根据所学知识可知,图1北京门头沟遗址出土的东西和河姆渡遗址出土稻谷和骨耜对比,可以得出推论3出当时已经出现了人工栽培的农作物,原始农业出现等。图2得出半坡人的房屋主要是半地穴式圆形房屋和河姆渡人的房屋主要干栏式建筑对比,可以推论2先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑形式上的差异等。根据图3半坡遗址的陶瓷和江西仙人洞的陶罐、河姆渡遗址的猪纹陶钵,可以得出推论1出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴素的审美观念等。

(3)共同点:根据材料三“良渚古城遗址由宫殿区、内城和外城组成“”“陶寺都城遗址有一个围墙环绕的宫城城内外”“二里头遗址发现了宫殿建筑群”可知,共同点是都出现了宫殿或宫城。根据材料三“良渚古城遗址祭坛上权贵们的墓地里”“陶寺都城遗址城内有两处高等级墓地,大型墓葬中分布”“二里头遗址在遗址中发现了大型墓葬和手工业作坊,还有平民生活区和墓葬群”可知,共同点是都发现了墓葬。根据材料三“良渚古城遗址随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器”“陶寺都城遗址,大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器”“二里头遗址出土了用于祭祀的精美玉器和乐器,成套的青铜酒器,镶嵌绿松石的精美铜牌。王室使用的高贵礼器”可知,共同点是都发现了礼器等。重要意义:根据材料三,良渚古城遗址、陶寺都城遗址、二里头遗址证明在距今5000-4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。

(4) 主题:根据上述材料关于我国早期人类起源可拟定一个主题为中国境内早期人类与文明的起源或中华文明探源等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史