古诗词诵读《无衣》课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《无衣》课件(共32张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-01 14:41:57 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《论语 阳货》:

子曰:“小子何莫学夫《诗》?

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

子曰:

弟子们,为什么不去学《诗》呢

学《诗》可以激发热情,可以提高观察力,可以团结群众,可以抒发怨愤。

往近了说可以侍奉父母,往远了说可以辅佐君王,还可以多知道些鸟兽草木的名字。

导入新课

——秦地百姓抗击西戎入侵的军中战歌

学习目标

加强诵读,通过把握语气、语调来加深对诗歌的理解;结合注释,初步读懂诗歌。

体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀;深入理解这首诗,培养诗歌的艺术鉴赏能力。

把握诗经赋比兴的艺术手法及重章叠唱的写作手法;理解并欣赏诗经的语言美、情感美以及结构美。

理解作品的思想内容和艺术成就,体会诗经对我国文学、特别是对诗歌的发展产生的深远影响。

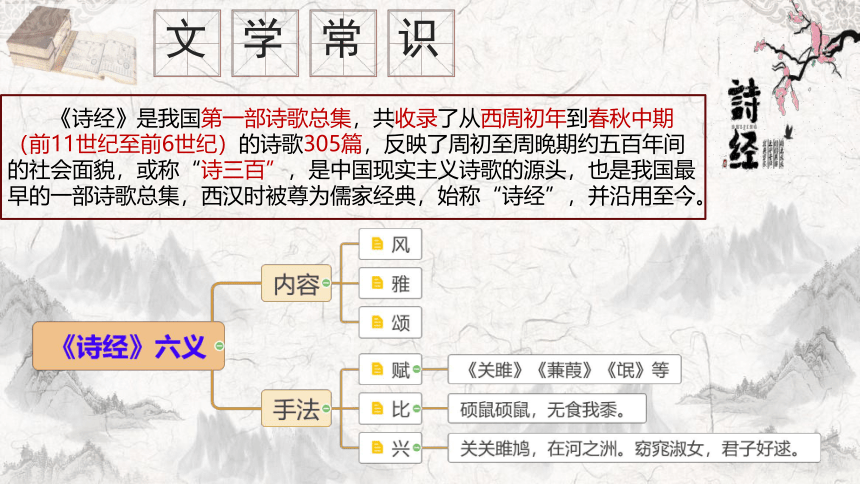

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中期(前11世纪至前6世纪)的诗歌305篇,反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌,或称“诗三百”,是中国现实主义诗歌的源头,也是我国最早的一部诗歌总集,西汉时被尊为儒家经典,始称“诗经”,并沿用至今。

文

学

常

识

了解背景

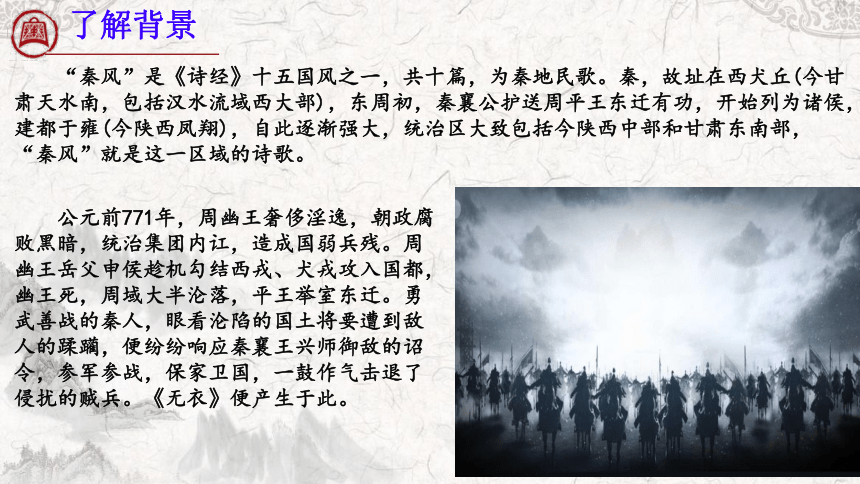

“秦风”是《诗经》十五国风之一,共十篇,为秦地民歌。秦,故址在西犬丘(今甘肃天水南,包括汉水流域西大部),东周初,秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大,统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部,“秦风”就是这一区域的诗歌。

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎、犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,平王举室东迁。勇武善战的秦人,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的诏令,参军参战,保家卫国,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便产生于此。

《无衣》是一首慷慨激昂的从军曲,诗歌音节短促,声调激昂!四言诗的诵读节奏一般读成“二/二”节拍。朗读时要读出句内节拍、章内节奏、语气语调。 (基调:慷慨雄壮)

例句 句式特点 语调

岂曰无衣 设问语气 升调

与子同袍 肯定语气 降调

王于兴师 修我戈矛 肯定语气 紧急快速

诵读指导

听读悟情

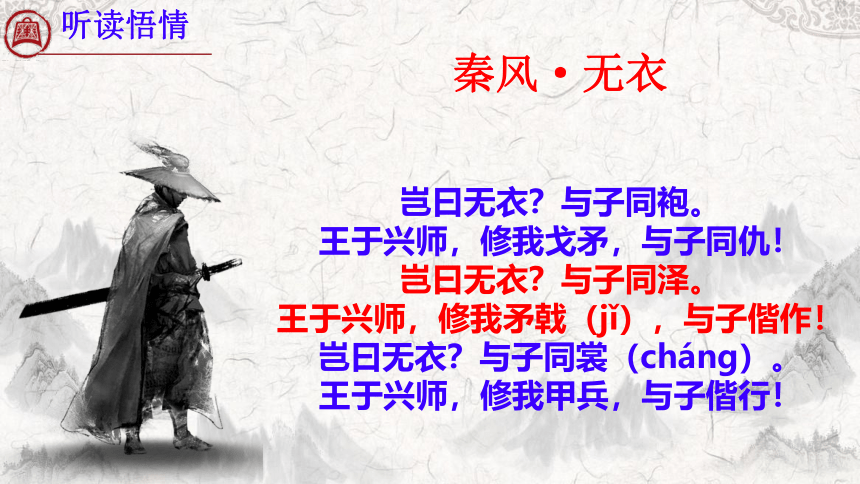

秦风·无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟(jǐ),与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳(chánɡ)。

王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

春秋战国时期,奴隶一般是没有参军资格的(隶属于奴隶主),只有平民和一些小奴隶主才能去参军。但是秦国与其他国家不太相同,奴隶是允许去参军的,秦地人民多尚武风气,再加上军功的巨大诱惑,很多奴隶也都愿意去当兵。那时候参军是需要自备军衣和兵器的,很多奴隶都无力自备,所以就出现了“无衣”的情况。

一说“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

为何“无衣”?

解读标题

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

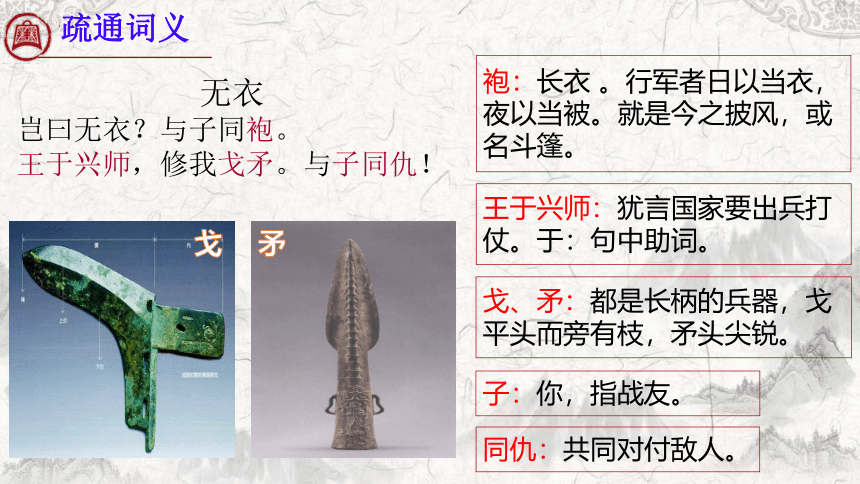

矛

戈

疏通词义

同仇:共同对付敌人。

子:你,指战友。

戈、矛:都是长柄的兵器,戈平头而旁有枝,矛头尖锐。

王于兴师:犹言国家要出兵打仗。于:句中助词。

袍:长衣 。行军者日以当衣,夜以当被。就是今之披风,或名斗篷。

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

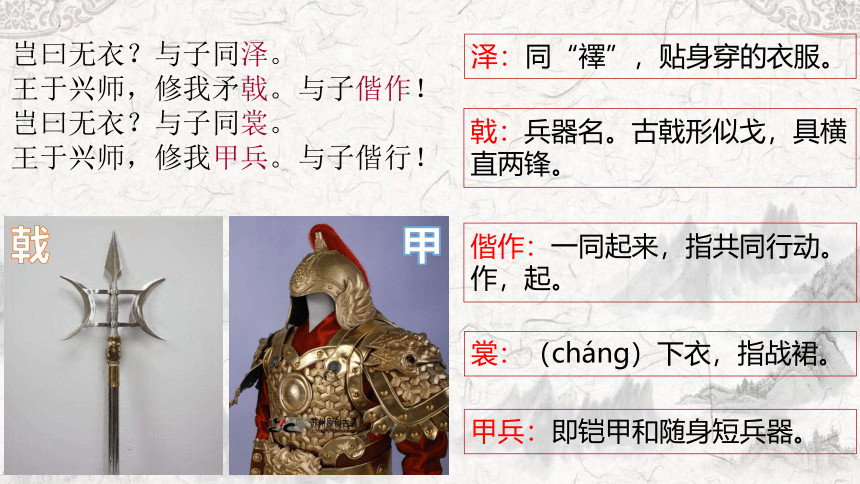

泽:同“襗”,贴身穿的衣服。

戟:兵器名。古戟形似戈,具横直两锋。

偕作:一同起来,指共同行动。作,起。

裳:(cháng)下衣,指战裙。

甲兵:即铠甲和随身短兵器。

戟

甲

怎么说我们没衣穿?与你同穿那长袍。君王发兵去交战,修整我那戈与矛,杀敌与你同目标。

怎么说我们没衣穿?与你同穿那内衣。君王发兵去交战,修整我那矛与戟,出发与你同行动。

怎么说我们没衣穿?与你同穿那战袍。君王发兵去交战,修整甲胄与兵器,杀敌与你同进退。

把握诗意

朗读诗歌,思考:1.诗歌在文字上有哪些变化?

重章叠句

——每一章句数、字数相等,结构相似,但这并不意味着简单的、机械的重复,而是诗情在不断叠加强化,层层推进,递进发展着的。

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我长矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

解析文本

构成上:上下句段,同一结构,反复咏唱,慷慨深情。

内容上:营造意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

形式上:音乐韵律,节奏感强,回环往复,委婉深长。

2.“岂曰无衣”句运用了何种修辞方法?有何作用?

反问。以加强语气和语意。

“无衣”或是实写,突出当时军情紧急,一时难以备全衣物而直接奔赴战场的情形;或理解为夸张写法,为国征战,不计衣物不全的困难而勇赴战场的决心。

“与子同袍”,即与战友共用一件战袍。表现了团结一致、共同对敌的英雄气概,激发人们的爱国热情。

3.“王于兴师”一句在全诗中有何作用?

交代事件发生的直接原因,突出为国而战的爱国精神。在三节诗中的重复出现,有突出军情紧迫,形势危急的作用。

与子同袍 长袍 修我戈矛 长柄武器 与子同仇 统一思想:积极响应 层层

推进

反复

渲染

与子同泽 贴身内衣 修我矛戟 长柄武器 与子偕作 统一行动:齐心备战

与子同裳 下衣 修我甲兵 铠甲短兵 与子偕行 统一征战:勇赴战场

战前:所穿战服 表现战士们克服困难、团结互助的情景。 准备:所用兵器 表现战士们磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。 阵前:思想行动 表现战士们爱国的情感与大无畏的精神。

通过重章叠句手法,层层推进,反复渲染,强化了战场军情的紧迫,战争局面的危急,也充分表现出战士们勇赴战场的热情。 全诗充满了激昂慷慨、豪迈乐观及热情互助的精神,表现出同仇敌忾、舍生忘死、英勇抗敌、保卫家园的勇气,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

4.与子同仇”“与子偕作”“与子偕行”,这三句在内容上有什么联系?

士气高昂 团结友爱

积极响应 不计困难

齐心奋战 同仇敌忾

勇赴战场 激昂慷慨

豪迈乐观 舍生忘死

英勇抗敌 保家卫国

5.归纳战士的形象特征。

1.“同袍”“同泽”“同裳”能否调换顺序?这表达了士兵们怎样的思想情感?

明确:不可以。诗中之“衣”从外到内,从上至下,是战时士兵必不可少的装备。

以“无衣”衬出彼此不分、同心同德、并肩御敌,有衣共享。即使无衣、赤手空拳,也义无反顾地勇往直前!

——表现战士们团结友爱,克服困难的情景。

深度探究

2.“戈矛”“矛戟”“甲兵”,表现出战争的什么场景?

——表现战士们积极响应,齐心备战的场景。

3.“同仇”“偕作”“偕行”能否调换顺序?

明确:不可以。

“与子同仇”,是情绪方面,指是大家有共同的敌人。

“与子偕作”,作是起的意思,这才是行动的开始。

“与子偕行”,行是往的意思,表明诗中的战士们将奔赴前线,共同御敌,保家卫国了。

——表现战士们同仇敌忾,勇赴战场的爱国情感和视死如归,慷慨凛然的大无畏精神。

《诗经 秦风 无衣》是秦国抗击西戎入侵的军中战歌,是一首赋体诗,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中表现了秦地人民的尚武精神。

在大敌当前、兵临城下之际,他们以大局为重,与周王室保持一致,一听到“王于兴师”的诏令,就慷慨激昂,一呼百应,团结友爱,协同作战,保家卫国,不怕牺牲,视死如归,表现出崇高无私的爱国精神和英雄气概。

子曰:

“小子何莫学夫《诗》?

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。

多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

听乐明情

阅读下面的古诗,完成题目。

桃夭(《诗经》)

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

[注]①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。 ③蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子。

巩固练习

1、本诗在章法结构上采用了 的形式。

2、请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

1、本诗在章法结构上采用了重章叠句的形式。

2、①以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈而真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。

③联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

②以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、子孙繁衍、家族兴旺。

比较阅读

诗经 邶bèi风⑴·击鼓

击鼓其镗tāng⑵,踊跃用兵⑶。土国城漕⑷,我独南行⑸。

从孙子仲⑹,平陈与宋⑺。不我以归⑻,忧心有忡chōng⑼。

爰yuán居爰处⑽?爰丧其马⑾?于以求之⑿?于林之下⒀。

死生契阔⒁,与子成说shuō⒂。执子之手,与子偕老⒃。

于嗟阔兮⒄,不我活huó兮⒅。于嗟洵兮⒆,不我信兮⒇。

读懂诗:知类别、知背景、知诗意、知角度

诗经·邶风⑴·击鼓

一、击鼓其镗⑵,踊跃用兵⑶。土国城漕⑷,我独南行⑸。

注:⑴邶(bèi)风:《诗经》“十五国风”之一,今存十九首。邶,周代诸侯国名,地在今河南汤阴东南。⑵其镗(tāng):犹言“镗镗”,形容鼓声。古代敲鼓以召集民众。⑶踊跃:犹言鼓舞。一说跳跃,奋起,此为喜好的意思,是穷兵黩武的疯狂模样。兵:武器,刀枪之类。⑷土:挖土筑城。国:城郭。城:修城。漕(cáo):城墙外的护城河。一说卫国城邑,在今河南滑县境。⑸南行:指出发到南方去打仗或服役。

译:战鼓擂得震天响,士兵踊跃练武忙。人们修路筑城墙,我独从军到南方。

二、从孙子仲⑹,平陈与宋⑺。不我以归⑻,忧心有忡chōng⑼。

注:⑹孙子仲:即公孙文仲,字子仲,出征的主将。⑺平陈与宋:调停陈、宋两国敌对关系,使之和好。平,和,讲和。陈,春秋诸侯国,都城在今河南淮阳。宋,春秋诸侯国,都城在今河南商丘。⑻不我以归:“不以我归”的倒装,有家不让回。以,在此有让、使、允许的意思;一说通“与”。⑼有忡:犹言“忡忡”,忧虑不安的样子。

译:跟随将军孙子仲,要去调停陈与宋。长期不让我回家,使人愁苦心不安。

三、爰居爰处⑽?爰丧其马⑾?于以求之⑿?于林之下⒀。

注:⑽爰(yuán):一说“于何”的合音,在哪里。⑾丧马:丢失战马,意味着难以逃离战场,有丧命之虞。丧,丧失,此处谓跑失。⑿于以:于何,在哪里。⒀林之下:山麓树林之下。

译:在哪里安营扎寨?在哪里走失马?叫我何处去寻找?找呀找,原来马入树林下。

四、死生契阔⒁,与子成说⒂。执子之手,与子偕老⒃。

注:⒁契阔:聚散、离合的意思。契,聚合。阔,离散。⒂子:指其妻。成说(shuō):约定,发誓,订立誓约。⒃偕老:一起到老。

译:一同生死不分离,咱们誓言立心里。我曾紧握你的手,到老和你在一起。

五、于嗟阔兮⒄,不我活兮⒅。于嗟洵兮⒆,不我信兮⒇。

注:⒄于嗟:吁嗟,叹词。于,同“吁”。阔:指远别。⒅不我活:不和我相聚。活,通“佸 huó”,相会,聚会。⒆洵:遥远,久远。⒇信:守信,守约。

译:叹息与你久离别,再难与你来会面。叹息相隔太遥远,难以实现我誓言。

战争诗、边塞诗思想内容的诸多方向——

赞美边塞风光的雄浑绮丽,民风民俗的自然淳朴。

对统治阶级、上层将领征伐武功的赞美,表现国力的强盛、胜利的辉煌、王师的威武与武功的浩大。

抒发渴望建功立业、报效国家的豪情壮志。

宣泄对黩武开边的不满、对将军贪功启衅的怨情,

表达对连年征战残酷艰辛的反感与厌恶。

表现塞外戍边生活的单调艰辛,表达戍边将士的思乡

思亲愁;家中思妇的别离闺怨情。

该诗流露的感情可能是矛盾而复杂的:

①慷慨从军的激昂与久戍思亲的无奈;

②保家卫国的激情与艰苦从军、反对战争、渴望和平的冲突;

③为国献身的勇敢与诅咒庸将无能的悲愤。

分析:

①战争的胜利是要以无数士兵的牺牲作为代价的,而普通士兵大都来自平民百姓,广大民众对战争的体验无疑是悲苦深重的。

②正义的抗敌也好,不义之战也罢,战争带给人民的永远是家庭的破碎、亲人的离散和生命的消亡。

③作为统治阶层,其眼中是权威与荣耀,功勋与利益,“一将功成万骨枯”,君王将领更在意丰功伟绩带给自己的流芳百世,无数死难士兵的亡魂只是他们通往成功的阶梯,这两种视角的分歧与对立可见一斑。

林则徐:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。 在中华民族面临沦入半殖民地的紧要关头,他挺身而出,“置祸福荣辱于度外”,坚决实行禁烟,抵抗外国武装侵略,捍卫了国家主权和领土。

拓展延伸

文天祥:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

南宋民族英雄文天祥,兵败被俘,三年土牢折磨,矢志不渝,严辞拒降。后元世祖忽必烈亲来劝降,许丞相职。他心志坚定,斩钉截铁地说:唯有以死报国,我一无所求。后慷慨赴死,大义凛然。

致敬逆行的勇士们!

抗美援朝志愿军:我们把该打的仗都打了。

电影《长津湖》台词:你懂七连吗?你知道七连多少次从尸山血海中爬起来,抱着战友残缺的躯体,看着支离破碎的连旗。千军万马在喊胜利,在喊万岁,七连没有声音,它只是埋好战友,包上伤口,跟自己说又活下来了,还得打下去。——最冷的夜,最热的血;最可爱的人们,最坚毅的军魂。

致敬抗疫工作者的一首《无衣》。

岂曰无衣?与子同袍。藏蓝警色,素衣加身。与子偕手!

岂曰无衣?与子同责。夙兴夜寐,殚诚毕虑。与子偕首!

岂曰无衣?与子同殇。依依东望,攻克乃还。与子偕守!

冰雕连

重庆山火摩托车少年:守护我们的家!

这群脸上还带着稚气,身体看着比摩托车还小的青年小伙子,用竹筐背着物资,冲向了重庆山火的发生地,他们大部分看着年轻瘦弱,但一个个都眼神坚毅,脸上毫无惧色,浑身上下散发着一往无前,舍我其谁的气势,这,就是川渝地区的好男儿!他们,就是这个国家的年轻一辈!

《论语 阳货》:

子曰:“小子何莫学夫《诗》?

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

子曰:

弟子们,为什么不去学《诗》呢

学《诗》可以激发热情,可以提高观察力,可以团结群众,可以抒发怨愤。

往近了说可以侍奉父母,往远了说可以辅佐君王,还可以多知道些鸟兽草木的名字。

导入新课

——秦地百姓抗击西戎入侵的军中战歌

学习目标

加强诵读,通过把握语气、语调来加深对诗歌的理解;结合注释,初步读懂诗歌。

体会主人公乐于为国效力的无私品质和浓郁的家国情怀;深入理解这首诗,培养诗歌的艺术鉴赏能力。

把握诗经赋比兴的艺术手法及重章叠唱的写作手法;理解并欣赏诗经的语言美、情感美以及结构美。

理解作品的思想内容和艺术成就,体会诗经对我国文学、特别是对诗歌的发展产生的深远影响。

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中期(前11世纪至前6世纪)的诗歌305篇,反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌,或称“诗三百”,是中国现实主义诗歌的源头,也是我国最早的一部诗歌总集,西汉时被尊为儒家经典,始称“诗经”,并沿用至今。

文

学

常

识

了解背景

“秦风”是《诗经》十五国风之一,共十篇,为秦地民歌。秦,故址在西犬丘(今甘肃天水南,包括汉水流域西大部),东周初,秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大,统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部,“秦风”就是这一区域的诗歌。

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎、犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,平王举室东迁。勇武善战的秦人,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的诏令,参军参战,保家卫国,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。《无衣》便产生于此。

《无衣》是一首慷慨激昂的从军曲,诗歌音节短促,声调激昂!四言诗的诵读节奏一般读成“二/二”节拍。朗读时要读出句内节拍、章内节奏、语气语调。 (基调:慷慨雄壮)

例句 句式特点 语调

岂曰无衣 设问语气 升调

与子同袍 肯定语气 降调

王于兴师 修我戈矛 肯定语气 紧急快速

诵读指导

听读悟情

秦风·无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟(jǐ),与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳(chánɡ)。

王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

春秋战国时期,奴隶一般是没有参军资格的(隶属于奴隶主),只有平民和一些小奴隶主才能去参军。但是秦国与其他国家不太相同,奴隶是允许去参军的,秦地人民多尚武风气,再加上军功的巨大诱惑,很多奴隶也都愿意去当兵。那时候参军是需要自备军衣和兵器的,很多奴隶都无力自备,所以就出现了“无衣”的情况。

一说“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

为何“无衣”?

解读标题

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

矛

戈

疏通词义

同仇:共同对付敌人。

子:你,指战友。

戈、矛:都是长柄的兵器,戈平头而旁有枝,矛头尖锐。

王于兴师:犹言国家要出兵打仗。于:句中助词。

袍:长衣 。行军者日以当衣,夜以当被。就是今之披风,或名斗篷。

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

泽:同“襗”,贴身穿的衣服。

戟:兵器名。古戟形似戈,具横直两锋。

偕作:一同起来,指共同行动。作,起。

裳:(cháng)下衣,指战裙。

甲兵:即铠甲和随身短兵器。

戟

甲

怎么说我们没衣穿?与你同穿那长袍。君王发兵去交战,修整我那戈与矛,杀敌与你同目标。

怎么说我们没衣穿?与你同穿那内衣。君王发兵去交战,修整我那矛与戟,出发与你同行动。

怎么说我们没衣穿?与你同穿那战袍。君王发兵去交战,修整甲胄与兵器,杀敌与你同进退。

把握诗意

朗读诗歌,思考:1.诗歌在文字上有哪些变化?

重章叠句

——每一章句数、字数相等,结构相似,但这并不意味着简单的、机械的重复,而是诗情在不断叠加强化,层层推进,递进发展着的。

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我长矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

解析文本

构成上:上下句段,同一结构,反复咏唱,慷慨深情。

内容上:营造意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

形式上:音乐韵律,节奏感强,回环往复,委婉深长。

2.“岂曰无衣”句运用了何种修辞方法?有何作用?

反问。以加强语气和语意。

“无衣”或是实写,突出当时军情紧急,一时难以备全衣物而直接奔赴战场的情形;或理解为夸张写法,为国征战,不计衣物不全的困难而勇赴战场的决心。

“与子同袍”,即与战友共用一件战袍。表现了团结一致、共同对敌的英雄气概,激发人们的爱国热情。

3.“王于兴师”一句在全诗中有何作用?

交代事件发生的直接原因,突出为国而战的爱国精神。在三节诗中的重复出现,有突出军情紧迫,形势危急的作用。

与子同袍 长袍 修我戈矛 长柄武器 与子同仇 统一思想:积极响应 层层

推进

反复

渲染

与子同泽 贴身内衣 修我矛戟 长柄武器 与子偕作 统一行动:齐心备战

与子同裳 下衣 修我甲兵 铠甲短兵 与子偕行 统一征战:勇赴战场

战前:所穿战服 表现战士们克服困难、团结互助的情景。 准备:所用兵器 表现战士们磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。 阵前:思想行动 表现战士们爱国的情感与大无畏的精神。

通过重章叠句手法,层层推进,反复渲染,强化了战场军情的紧迫,战争局面的危急,也充分表现出战士们勇赴战场的热情。 全诗充满了激昂慷慨、豪迈乐观及热情互助的精神,表现出同仇敌忾、舍生忘死、英勇抗敌、保卫家园的勇气,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。

4.与子同仇”“与子偕作”“与子偕行”,这三句在内容上有什么联系?

士气高昂 团结友爱

积极响应 不计困难

齐心奋战 同仇敌忾

勇赴战场 激昂慷慨

豪迈乐观 舍生忘死

英勇抗敌 保家卫国

5.归纳战士的形象特征。

1.“同袍”“同泽”“同裳”能否调换顺序?这表达了士兵们怎样的思想情感?

明确:不可以。诗中之“衣”从外到内,从上至下,是战时士兵必不可少的装备。

以“无衣”衬出彼此不分、同心同德、并肩御敌,有衣共享。即使无衣、赤手空拳,也义无反顾地勇往直前!

——表现战士们团结友爱,克服困难的情景。

深度探究

2.“戈矛”“矛戟”“甲兵”,表现出战争的什么场景?

——表现战士们积极响应,齐心备战的场景。

3.“同仇”“偕作”“偕行”能否调换顺序?

明确:不可以。

“与子同仇”,是情绪方面,指是大家有共同的敌人。

“与子偕作”,作是起的意思,这才是行动的开始。

“与子偕行”,行是往的意思,表明诗中的战士们将奔赴前线,共同御敌,保家卫国了。

——表现战士们同仇敌忾,勇赴战场的爱国情感和视死如归,慷慨凛然的大无畏精神。

《诗经 秦风 无衣》是秦国抗击西戎入侵的军中战歌,是一首赋体诗,用“赋”的表现手法,在铺陈复唱中表现了秦地人民的尚武精神。

在大敌当前、兵临城下之际,他们以大局为重,与周王室保持一致,一听到“王于兴师”的诏令,就慷慨激昂,一呼百应,团结友爱,协同作战,保家卫国,不怕牺牲,视死如归,表现出崇高无私的爱国精神和英雄气概。

子曰:

“小子何莫学夫《诗》?

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。

多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

听乐明情

阅读下面的古诗,完成题目。

桃夭(《诗经》)

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

[注]①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。 ③蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子。

巩固练习

1、本诗在章法结构上采用了 的形式。

2、请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

1、本诗在章法结构上采用了重章叠句的形式。

2、①以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈而真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。

③联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

②以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、子孙繁衍、家族兴旺。

比较阅读

诗经 邶bèi风⑴·击鼓

击鼓其镗tāng⑵,踊跃用兵⑶。土国城漕⑷,我独南行⑸。

从孙子仲⑹,平陈与宋⑺。不我以归⑻,忧心有忡chōng⑼。

爰yuán居爰处⑽?爰丧其马⑾?于以求之⑿?于林之下⒀。

死生契阔⒁,与子成说shuō⒂。执子之手,与子偕老⒃。

于嗟阔兮⒄,不我活huó兮⒅。于嗟洵兮⒆,不我信兮⒇。

读懂诗:知类别、知背景、知诗意、知角度

诗经·邶风⑴·击鼓

一、击鼓其镗⑵,踊跃用兵⑶。土国城漕⑷,我独南行⑸。

注:⑴邶(bèi)风:《诗经》“十五国风”之一,今存十九首。邶,周代诸侯国名,地在今河南汤阴东南。⑵其镗(tāng):犹言“镗镗”,形容鼓声。古代敲鼓以召集民众。⑶踊跃:犹言鼓舞。一说跳跃,奋起,此为喜好的意思,是穷兵黩武的疯狂模样。兵:武器,刀枪之类。⑷土:挖土筑城。国:城郭。城:修城。漕(cáo):城墙外的护城河。一说卫国城邑,在今河南滑县境。⑸南行:指出发到南方去打仗或服役。

译:战鼓擂得震天响,士兵踊跃练武忙。人们修路筑城墙,我独从军到南方。

二、从孙子仲⑹,平陈与宋⑺。不我以归⑻,忧心有忡chōng⑼。

注:⑹孙子仲:即公孙文仲,字子仲,出征的主将。⑺平陈与宋:调停陈、宋两国敌对关系,使之和好。平,和,讲和。陈,春秋诸侯国,都城在今河南淮阳。宋,春秋诸侯国,都城在今河南商丘。⑻不我以归:“不以我归”的倒装,有家不让回。以,在此有让、使、允许的意思;一说通“与”。⑼有忡:犹言“忡忡”,忧虑不安的样子。

译:跟随将军孙子仲,要去调停陈与宋。长期不让我回家,使人愁苦心不安。

三、爰居爰处⑽?爰丧其马⑾?于以求之⑿?于林之下⒀。

注:⑽爰(yuán):一说“于何”的合音,在哪里。⑾丧马:丢失战马,意味着难以逃离战场,有丧命之虞。丧,丧失,此处谓跑失。⑿于以:于何,在哪里。⒀林之下:山麓树林之下。

译:在哪里安营扎寨?在哪里走失马?叫我何处去寻找?找呀找,原来马入树林下。

四、死生契阔⒁,与子成说⒂。执子之手,与子偕老⒃。

注:⒁契阔:聚散、离合的意思。契,聚合。阔,离散。⒂子:指其妻。成说(shuō):约定,发誓,订立誓约。⒃偕老:一起到老。

译:一同生死不分离,咱们誓言立心里。我曾紧握你的手,到老和你在一起。

五、于嗟阔兮⒄,不我活兮⒅。于嗟洵兮⒆,不我信兮⒇。

注:⒄于嗟:吁嗟,叹词。于,同“吁”。阔:指远别。⒅不我活:不和我相聚。活,通“佸 huó”,相会,聚会。⒆洵:遥远,久远。⒇信:守信,守约。

译:叹息与你久离别,再难与你来会面。叹息相隔太遥远,难以实现我誓言。

战争诗、边塞诗思想内容的诸多方向——

赞美边塞风光的雄浑绮丽,民风民俗的自然淳朴。

对统治阶级、上层将领征伐武功的赞美,表现国力的强盛、胜利的辉煌、王师的威武与武功的浩大。

抒发渴望建功立业、报效国家的豪情壮志。

宣泄对黩武开边的不满、对将军贪功启衅的怨情,

表达对连年征战残酷艰辛的反感与厌恶。

表现塞外戍边生活的单调艰辛,表达戍边将士的思乡

思亲愁;家中思妇的别离闺怨情。

该诗流露的感情可能是矛盾而复杂的:

①慷慨从军的激昂与久戍思亲的无奈;

②保家卫国的激情与艰苦从军、反对战争、渴望和平的冲突;

③为国献身的勇敢与诅咒庸将无能的悲愤。

分析:

①战争的胜利是要以无数士兵的牺牲作为代价的,而普通士兵大都来自平民百姓,广大民众对战争的体验无疑是悲苦深重的。

②正义的抗敌也好,不义之战也罢,战争带给人民的永远是家庭的破碎、亲人的离散和生命的消亡。

③作为统治阶层,其眼中是权威与荣耀,功勋与利益,“一将功成万骨枯”,君王将领更在意丰功伟绩带给自己的流芳百世,无数死难士兵的亡魂只是他们通往成功的阶梯,这两种视角的分歧与对立可见一斑。

林则徐:苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。 在中华民族面临沦入半殖民地的紧要关头,他挺身而出,“置祸福荣辱于度外”,坚决实行禁烟,抵抗外国武装侵略,捍卫了国家主权和领土。

拓展延伸

文天祥:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

南宋民族英雄文天祥,兵败被俘,三年土牢折磨,矢志不渝,严辞拒降。后元世祖忽必烈亲来劝降,许丞相职。他心志坚定,斩钉截铁地说:唯有以死报国,我一无所求。后慷慨赴死,大义凛然。

致敬逆行的勇士们!

抗美援朝志愿军:我们把该打的仗都打了。

电影《长津湖》台词:你懂七连吗?你知道七连多少次从尸山血海中爬起来,抱着战友残缺的躯体,看着支离破碎的连旗。千军万马在喊胜利,在喊万岁,七连没有声音,它只是埋好战友,包上伤口,跟自己说又活下来了,还得打下去。——最冷的夜,最热的血;最可爱的人们,最坚毅的军魂。

致敬抗疫工作者的一首《无衣》。

岂曰无衣?与子同袍。藏蓝警色,素衣加身。与子偕手!

岂曰无衣?与子同责。夙兴夜寐,殚诚毕虑。与子偕首!

岂曰无衣?与子同殇。依依东望,攻克乃还。与子偕守!

冰雕连

重庆山火摩托车少年:守护我们的家!

这群脸上还带着稚气,身体看着比摩托车还小的青年小伙子,用竹筐背着物资,冲向了重庆山火的发生地,他们大部分看着年轻瘦弱,但一个个都眼神坚毅,脸上毫无惧色,浑身上下散发着一往无前,舍我其谁的气势,这,就是川渝地区的好男儿!他们,就是这个国家的年轻一辈!