2015—2016高中语文粤教版(必修4)第一单元课件:第1课《时评两篇》(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文粤教版(必修4)第一单元课件:第1课《时评两篇》(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-05 09:08:07 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。导入新课同学们,我们生活在这个纷繁复杂的社会,每天都会发生许多或大或小的事件。但我们坐在家里就能通过各种媒体做到“足不出户知天下”!拿起一张报纸我们就能一览无余地知道当天发生的国际或国内发生的新闻和相关的种种评论。这种文体,我们称为时评。教学目标1.了解时评的定义,总结时评的特点,学习时评的写法做到学以致用。?

2.?概括文章内容,梳理文章结构,透视文章的严密性与深刻性。?

3.增强民主、平等意识和社会责任感,培养勤俭节约、艰苦奋斗的品质。车队与红灯 时评是针对社会与时政发表评论的一种特殊的议论文(面对的是真实的情境,召唤的是真实的判断)。

通常的说法,时评即时事评论,包括国际和国内。国际的姑且不论,国内的主要是关于时风的评论。 所谓时风,既可以指一个时代的风气,也可以指一个时期、一时的风气。 风气,则包括国风、党风、政风、官风、民风、行风、学风等等。

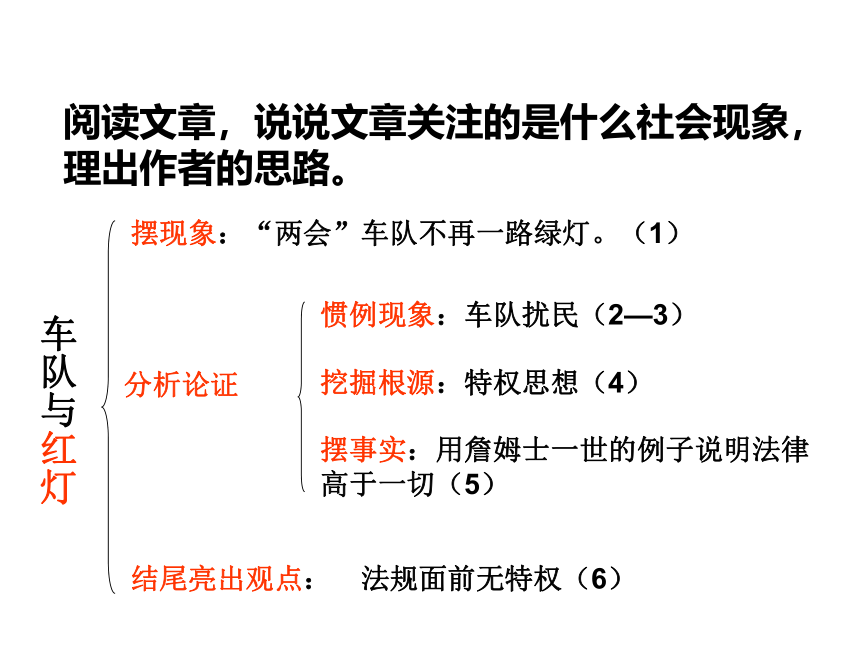

时评的兴起,正在改变着社会的舆论生态。人们通过关注社会、关注生活,更多地参与到公共事务中来民间的声音日益壮大。阅读文章,说说文章关注的是什么社会现象,理出作者的思路。摆现象:“两会”车队不再一路绿灯。(1)分析论证惯例现象:车队扰民(2—3)挖掘根源:特权思想(4)摆事实:用詹姆士一世的例子说明法律高于一切(5)结尾亮出观点:法规面前无特权(6)车队与红灯请同学们找出本文的中心句子。 北京对“两会”车队与社会车辆一视同仁,谁遇红灯谁让道,事情虽小,意义深远,体现的是交通法规面前无特权。提示:1. 题目为“车队与红灯”——车队指什么车队,它与红灯怎样联系在一起?

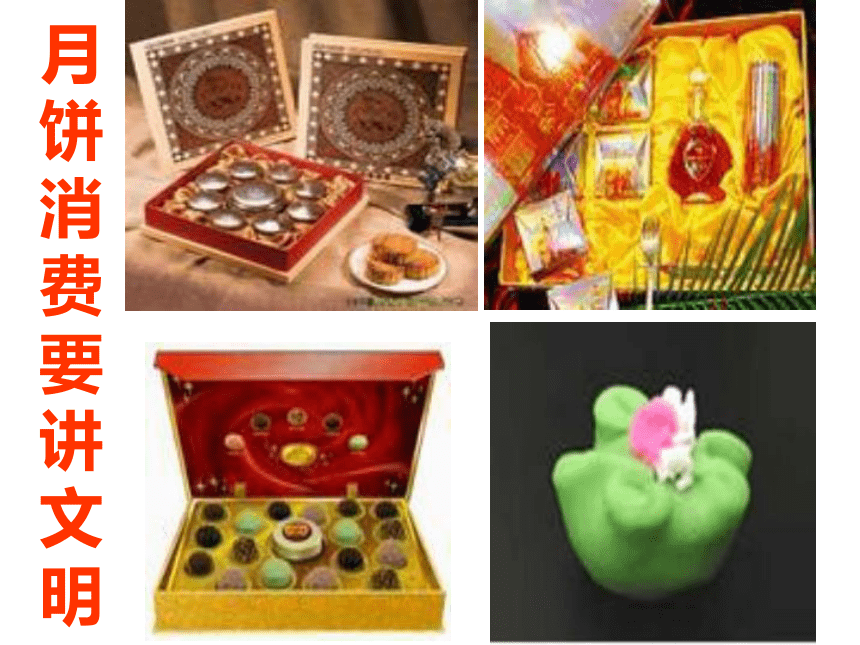

2. 从中可以得到什么启示?讨论:观点一:本来,“两会”召开是国家大事,为保障“两会”的顺利进行,“两会”车辆由警车开道赴会,这没什么不对的。以前的那种处理方式,保障会议的顺利进行,应该说是很有效率的。观点二:警车开道闯红灯之类的特权,人为地造成一种高高在上的误解和隔阂,代表有超出代表之外的特权享受,人民则有理由怀疑代表的忠实。代表是代表人民开会,人民并没有给代表可以违反交通规则闯红灯之类的特权。 结合文章论述,你更加倾向于认同哪一种观点?并说说你自己的理由。月饼消费要讲文明月饼:礼盒最贵9.5万元

记者日前在京城各大商场看到,尽管出售的月饼礼盒售价以100至300多元为主,但其繁复、华丽的包装仍令人眼花缭乱。

与其它食品相比,月饼礼盒包装显然奢华得多,每块月饼至少有四层包装:由里到外塑料盒外加塑料袋、小盒、大盒、大纸袋,大盒里一般还有底垫、绸缎。记者注意到,几年前月饼礼盒内多用简装透明塑料纸包装的塑料刀叉,如今大都“穿”上精美纸盒装。今年面市的月饼包装盒虽少有木质的,但仍五花八门,有纸盒、塑料盒、铁盒、竹盒、织锦缎盒等。

1、文章的中心论点是什么?——即标题:月饼消费要讲文明。2、月饼消费中有哪些不文明的现象? 月饼形式大于内容;包装奢华,浪费严重;月饼成为一些人拉关系的“敲门砖”文本阅读4、月饼消费应该走怎样的趋向? 应勤俭节约,要进行勤俭持家和勤俭建国的教育,这样我们民族才能拥有远大前程。 “小小的月饼,折射出社会的变化和时尚”。作者批评这种“变味”的月饼消费,是因为

A、追求高档,追求铺张“实在是很不应该”;

B、这样做既不符合国情,也不符合民意。3、月饼“变味”与社会风尚有什么关系?作者为什么要批评这种社会现象?①赏月吃饼②饼儿变味③形式大于内容④拉关系“敲门砖”⑤消费要讲文明⑥告诫(提出问题)(分析问题)(亮出观点)层次结构:如何写时事评论文章?例:《车队与红灯》与《月饼消费要讲文明》比较?例一:提出问题(第一部分:摆出新现象)──分析问题“第二部分:?逐层论证它的正确性──解决问题?(第三部分:结论)

例二:提出问题(第一部分:摆出月饼消费中种种不文明的现象)──分析问题(“第二部分:?论证它的错误性──解决问题?(第三部分:结论,指出怎样去作)

目的:激浊扬清

内容:贴近生活,反映群众心声

手法:以小见大

语言:通俗平易。

思路:由表及里,由浅入深,由现象到本质。 时评小结归纳起来,时评写作要注意以下几个方面: 一、观点集中。时评属于小文章,也许你对某件事有几种看法,但也应该抓住其中某一点来阐析。不要贪多求大,切忌面面俱到。只要求针对某一件事或某一种现象,选准切入点,深入剖析往往能出奇制胜。

二、题目要能吸引眼球。没有好标题,文章再好也没人看。

三、选好主题之后一定要多搜索材料。选用最精的上等原料,吸收最精彩的观点,在此基础上发挥,自然能胜人一筹。

四、要注意文采。言之无文,行之不远。能用艺术语言表达,就不要用书面语言表达。要善于化繁为简,用形象比喻解读复杂道理。这样文章就增加了信息量和可读性。

五、文章一般控制在600-1000字左右,这适合人的阅读习惯。行文要注意层次,逻辑关系要清晰。 【时评写作的基本思路】

既然“时评”也属于议论文,那么时评写作的基本思路就和一般的议论文的写作思路基本一致。它的基本思路是:

1、开篇引用报刊的新闻报道。【略】

2、对报道进行一些解析作为过渡。【略】

3、从多个角度分析新闻,或阐释其意义,或剖析其谬误。【详】

4、联系社会现实的类似现象,挖掘现象背后的根源。【详】

5、最后从多个层面提出若干个解决问题的“合理化建议”。 【详】示例 一说ABC,儿子就大哭大闹。家住渝北区新南路龙湖花园的王超,最近为这事儿伤透脑筋。他不知道,是该继续逼着娃儿学英语,还是该放弃?昨日,他把5岁的儿子送到位于龙湖花园的培正逗点早教中心,希望专业人士能给一些“灵丹妙药”,让孩子开口说ABC。“英语好重要哟。”说起逼迫儿子王思洋学英语,王超显得很激动。由于家庭条件比较好,他想把儿子送出国读高中,英语就成了重要的一环。王超的好友周祥记得,从小王的妻子怀孕起,小两口就买来《疯狂英语》等各类碟子,天天放起听搞胎教。在11月9号儿子5岁生日那天,王超买来英语教材,正式开始手把手教孩子学英语。怎料,第一天学英语,儿子拿起字母表,到处乱扔,随便怎样教,就是不肯开口说。“还专门制定了计划表。”王超的妻子李程说,每天早上七点教英语字母,下午五点半,教写英语单词。可是,娃娃一点也不感冒,随便自己怎么教,孩子嘴里只嚷着要吃饭。下午写单词,娃儿只是在纸上乱涂乱画。

根据以上新闻事件(来源:重庆晚报),选准角度,写一篇800以上的时事评论文章,题目自拟。 【“五龄童一见ABC就哭”材料分析】

材料所报道的内容:

1、王超夫妇很重视小孩的英语教育;

2、王超夫妇早早的就为孩子设计好了未来;

3、王超夫妇采取了比较严格的英语早教措施;

4、五岁孩子不愿意学英语,一件ABC就大哭大闹;

5、王超夫妇为孩子不愿意学英语而苦恼。审读材料应该思考的问题:

1、记者报道这则新闻材料的目的是什么?

A、是褒扬还是批评?(批评)

B、记者对这则新闻中各个细节潜在的态度是什么?例如是否完全否定早期教育?是否认为不要学英语而要学国语?是否批评天下父母的良苦用心?是否批评王超夫妇的“崇洋媚外”?C、记者到底想批评什么?(批评王超夫妇的做法)

D、记者通过这新闻报道想引起大家注意什么或什么样的社会反响?

2、我们针对这则新闻写时评的目的是什么?

A、要抓住新闻的针对性,顺时针或逆时针思考问题;

B、要从个案现象联系到类似的普遍现象;要体现作文的高度和意义;

C、要针对问题提出解决的办法,而不是只是指责和批评。根据以上两点要求,我们认为:

1、记者报道这则新闻肯定是批评;批评的对象不是该不该学ABC,也不是王超夫妇为孩子着想的良苦用心,更谈不上批评中国教育制度;他批评地是王超夫妇的教育方式(方法)。

2、记者报道这则新闻的最终目的,是想通过这件事提醒普天之下“望子成龙”的父母们在对小孩进行早期教育时要注意教育方法,否则,事与愿违,费力不讨好。

3、我们就这则新闻写一个时评,目的一方面在于把这则新闻和社会类似现象结合起来,分析父母们在对小孩进行早期教育时“事与愿违,费力不讨好”的原因,更重要的是解决问题。即为天下父母们提出可以参考的“早期教育”方法,甚至包括对“早期教育”内容的建议。【“五龄童一见ABC就哭”写作思路举例】

思路一:《不要让孩子“哭”在起跑线上》

1、引述新闻材料;

2、假设分析孩子“一见ABC”就哭的原因(是学ABC没学三字经吗?是反感父母的用心吗?是五岁的孩子不需要学习吗?);

3、明确孩子“一见ABC”就哭的原因(父母的教育方法失误),并分析具体表现(失误一,失误二,失误三)

4、联系社会类似事例和普遍现象,指出这种教育方法的危害(注意不要故意夸大,甚至危言耸听)

5、针对原因提出我们解决问题的方法(方法一、二、三)。提示:

这种教育方法的危害( a、孩子失去了应有的欢乐童年;b、强迫会让小孩产生厌恶,久而久之,不仅仅是对英语,对学习,甚至对父母所要求做到的一切;c、强迫会让小孩产生依赖,失去自立; d、这种片面教育会影响孩子的知识结构和对世界的认知;e、甚至会扭曲孩子的人格;)

解决问题的方法(a、教育要循序渐进、因时施教;b、儿童学习要注重营造良好的学习氛围;c、要注重激发和培养孩子的兴趣;d、儿童学习要寓教于乐[游戏、故事、卡通、影视等];e、英语学习要结合孩子的日常生活和行为等 思路二:《超前教育应该教些什么?》

1、引述新闻材料;

2、先分别简要褒贬新闻中的人和事(王超夫妇的良苦用心无可厚非,但那种连成年人都无法接受的“逼迫”教育方法令人生畏);

3、联系社会类似的“英语热”、“钢琴班”、“奥数班”等儿童超前教育、早慧教育、特色教育的社会现象,提出评论的问题:我们的孩子该学点什么?我们的超前教育应该教些什么?

4、分析问题:成人与成才的关系、品德与学识的关系、小时的习惯养成对人生成长的影响等,要举例论证。

5、针对问题提出我们看法:成才先成人。写作可以参考的标题:

1、不要让孩子“哭”在起跑线上

2、早期教育要适度

3、强扭的瓜儿不甜

4、别让期望成为负担

5、可怕的不是“ABC”

6、早教失败你找谁?

7、教育要尊重规律、循序渐进

8、“超前教育”应休矣

9、教育要从娃娃抓起【关键是抓什么?如何抓?】

10、以身作则是最好的教育

11、超前教育应该教些什么?1、到风景区拍电影,能给观众以精美的

视觉享受,也能提高景区的知名度。但

《英雄》《无极》的拍摄都给风景区带来

了很大环境破坏。《无极》剧组还砍伐

移植珍稀花木来造景,风景毁容,垃圾遍地…… 对此,你有何评论?想一想,试一试 :深入分析其原因

分析揭示其本质

分析揭示其根源或心理

用精当的事例佐证注意:深入分析示范:原因:重利益,轻责任。法制监管不力。

本质:公德意识淡薄;道德文化法律素质低下;只有商业目的,只求利益最大化,背离艺术宗旨,亵渎艺术……

根源:艺术商业化带来的道德沦丧……

景区管理不作为,唯利是图……事例:

1、英特尔公司成都开厂,首先进行环境

影响评估,要求“小鸟都能得到妥善安置”

2、美摄影记者拍了“鹰眼注视下的濒死非洲难童”,摄而救助不力,受到全球谴责网评示范:而作为名导演,以及背后具有国企背景的投资方,根本没有把环境的保护当回事,甚至在他们的潜意识里一切都是可以用钱来摆平,这点可以从他们事后“我们给了钱的”说法上得到验证;更令人可悲的是,管辖天池的当地政府不仅没有对剧组的肆意破坏给予任何阻拦,反而是笑脸相迎、乐见其成,给剧组豁然打开了一条“绿色通道”,甚至事后还为剧组诡辩。

最终效应就是一个真实无比的“大片恶习+大腕失德+大门洞开”模式。

一个对大自然如此冷漠摧残的群体,他们的内心是一幅怎样的世界?网评示范:人们不禁倍感惊讶:原本是高尚美好的精神产品的生产者,在现实生活中却成为社会公德的践踏者、环境的破坏者。电影屡屡破坏环境,是由电影生产、市场开发、电影人素质以及社会倾向等综合作用而成的,最核心的三条就是盲目追求大场面的大片恶习,名导、名制片等电影界少数所谓大腕的素质低下,成了糟蹋环境的‘黑手’,更是一些电影成为‘垃圾生产线’的背后推动力。”

拿下了奥斯卡,那对我们民族也未见得是件好事,因为银幕上的灿烂并没有代表中国电影、民众本身的绿色、文明和美丽。

2.?概括文章内容,梳理文章结构,透视文章的严密性与深刻性。?

3.增强民主、平等意识和社会责任感,培养勤俭节约、艰苦奋斗的品质。车队与红灯 时评是针对社会与时政发表评论的一种特殊的议论文(面对的是真实的情境,召唤的是真实的判断)。

通常的说法,时评即时事评论,包括国际和国内。国际的姑且不论,国内的主要是关于时风的评论。 所谓时风,既可以指一个时代的风气,也可以指一个时期、一时的风气。 风气,则包括国风、党风、政风、官风、民风、行风、学风等等。

时评的兴起,正在改变着社会的舆论生态。人们通过关注社会、关注生活,更多地参与到公共事务中来民间的声音日益壮大。阅读文章,说说文章关注的是什么社会现象,理出作者的思路。摆现象:“两会”车队不再一路绿灯。(1)分析论证惯例现象:车队扰民(2—3)挖掘根源:特权思想(4)摆事实:用詹姆士一世的例子说明法律高于一切(5)结尾亮出观点:法规面前无特权(6)车队与红灯请同学们找出本文的中心句子。 北京对“两会”车队与社会车辆一视同仁,谁遇红灯谁让道,事情虽小,意义深远,体现的是交通法规面前无特权。提示:1. 题目为“车队与红灯”——车队指什么车队,它与红灯怎样联系在一起?

2. 从中可以得到什么启示?讨论:观点一:本来,“两会”召开是国家大事,为保障“两会”的顺利进行,“两会”车辆由警车开道赴会,这没什么不对的。以前的那种处理方式,保障会议的顺利进行,应该说是很有效率的。观点二:警车开道闯红灯之类的特权,人为地造成一种高高在上的误解和隔阂,代表有超出代表之外的特权享受,人民则有理由怀疑代表的忠实。代表是代表人民开会,人民并没有给代表可以违反交通规则闯红灯之类的特权。 结合文章论述,你更加倾向于认同哪一种观点?并说说你自己的理由。月饼消费要讲文明月饼:礼盒最贵9.5万元

记者日前在京城各大商场看到,尽管出售的月饼礼盒售价以100至300多元为主,但其繁复、华丽的包装仍令人眼花缭乱。

与其它食品相比,月饼礼盒包装显然奢华得多,每块月饼至少有四层包装:由里到外塑料盒外加塑料袋、小盒、大盒、大纸袋,大盒里一般还有底垫、绸缎。记者注意到,几年前月饼礼盒内多用简装透明塑料纸包装的塑料刀叉,如今大都“穿”上精美纸盒装。今年面市的月饼包装盒虽少有木质的,但仍五花八门,有纸盒、塑料盒、铁盒、竹盒、织锦缎盒等。

1、文章的中心论点是什么?——即标题:月饼消费要讲文明。2、月饼消费中有哪些不文明的现象? 月饼形式大于内容;包装奢华,浪费严重;月饼成为一些人拉关系的“敲门砖”文本阅读4、月饼消费应该走怎样的趋向? 应勤俭节约,要进行勤俭持家和勤俭建国的教育,这样我们民族才能拥有远大前程。 “小小的月饼,折射出社会的变化和时尚”。作者批评这种“变味”的月饼消费,是因为

A、追求高档,追求铺张“实在是很不应该”;

B、这样做既不符合国情,也不符合民意。3、月饼“变味”与社会风尚有什么关系?作者为什么要批评这种社会现象?①赏月吃饼②饼儿变味③形式大于内容④拉关系“敲门砖”⑤消费要讲文明⑥告诫(提出问题)(分析问题)(亮出观点)层次结构:如何写时事评论文章?例:《车队与红灯》与《月饼消费要讲文明》比较?例一:提出问题(第一部分:摆出新现象)──分析问题“第二部分:?逐层论证它的正确性──解决问题?(第三部分:结论)

例二:提出问题(第一部分:摆出月饼消费中种种不文明的现象)──分析问题(“第二部分:?论证它的错误性──解决问题?(第三部分:结论,指出怎样去作)

目的:激浊扬清

内容:贴近生活,反映群众心声

手法:以小见大

语言:通俗平易。

思路:由表及里,由浅入深,由现象到本质。 时评小结归纳起来,时评写作要注意以下几个方面: 一、观点集中。时评属于小文章,也许你对某件事有几种看法,但也应该抓住其中某一点来阐析。不要贪多求大,切忌面面俱到。只要求针对某一件事或某一种现象,选准切入点,深入剖析往往能出奇制胜。

二、题目要能吸引眼球。没有好标题,文章再好也没人看。

三、选好主题之后一定要多搜索材料。选用最精的上等原料,吸收最精彩的观点,在此基础上发挥,自然能胜人一筹。

四、要注意文采。言之无文,行之不远。能用艺术语言表达,就不要用书面语言表达。要善于化繁为简,用形象比喻解读复杂道理。这样文章就增加了信息量和可读性。

五、文章一般控制在600-1000字左右,这适合人的阅读习惯。行文要注意层次,逻辑关系要清晰。 【时评写作的基本思路】

既然“时评”也属于议论文,那么时评写作的基本思路就和一般的议论文的写作思路基本一致。它的基本思路是:

1、开篇引用报刊的新闻报道。【略】

2、对报道进行一些解析作为过渡。【略】

3、从多个角度分析新闻,或阐释其意义,或剖析其谬误。【详】

4、联系社会现实的类似现象,挖掘现象背后的根源。【详】

5、最后从多个层面提出若干个解决问题的“合理化建议”。 【详】示例 一说ABC,儿子就大哭大闹。家住渝北区新南路龙湖花园的王超,最近为这事儿伤透脑筋。他不知道,是该继续逼着娃儿学英语,还是该放弃?昨日,他把5岁的儿子送到位于龙湖花园的培正逗点早教中心,希望专业人士能给一些“灵丹妙药”,让孩子开口说ABC。“英语好重要哟。”说起逼迫儿子王思洋学英语,王超显得很激动。由于家庭条件比较好,他想把儿子送出国读高中,英语就成了重要的一环。王超的好友周祥记得,从小王的妻子怀孕起,小两口就买来《疯狂英语》等各类碟子,天天放起听搞胎教。在11月9号儿子5岁生日那天,王超买来英语教材,正式开始手把手教孩子学英语。怎料,第一天学英语,儿子拿起字母表,到处乱扔,随便怎样教,就是不肯开口说。“还专门制定了计划表。”王超的妻子李程说,每天早上七点教英语字母,下午五点半,教写英语单词。可是,娃娃一点也不感冒,随便自己怎么教,孩子嘴里只嚷着要吃饭。下午写单词,娃儿只是在纸上乱涂乱画。

根据以上新闻事件(来源:重庆晚报),选准角度,写一篇800以上的时事评论文章,题目自拟。 【“五龄童一见ABC就哭”材料分析】

材料所报道的内容:

1、王超夫妇很重视小孩的英语教育;

2、王超夫妇早早的就为孩子设计好了未来;

3、王超夫妇采取了比较严格的英语早教措施;

4、五岁孩子不愿意学英语,一件ABC就大哭大闹;

5、王超夫妇为孩子不愿意学英语而苦恼。审读材料应该思考的问题:

1、记者报道这则新闻材料的目的是什么?

A、是褒扬还是批评?(批评)

B、记者对这则新闻中各个细节潜在的态度是什么?例如是否完全否定早期教育?是否认为不要学英语而要学国语?是否批评天下父母的良苦用心?是否批评王超夫妇的“崇洋媚外”?C、记者到底想批评什么?(批评王超夫妇的做法)

D、记者通过这新闻报道想引起大家注意什么或什么样的社会反响?

2、我们针对这则新闻写时评的目的是什么?

A、要抓住新闻的针对性,顺时针或逆时针思考问题;

B、要从个案现象联系到类似的普遍现象;要体现作文的高度和意义;

C、要针对问题提出解决的办法,而不是只是指责和批评。根据以上两点要求,我们认为:

1、记者报道这则新闻肯定是批评;批评的对象不是该不该学ABC,也不是王超夫妇为孩子着想的良苦用心,更谈不上批评中国教育制度;他批评地是王超夫妇的教育方式(方法)。

2、记者报道这则新闻的最终目的,是想通过这件事提醒普天之下“望子成龙”的父母们在对小孩进行早期教育时要注意教育方法,否则,事与愿违,费力不讨好。

3、我们就这则新闻写一个时评,目的一方面在于把这则新闻和社会类似现象结合起来,分析父母们在对小孩进行早期教育时“事与愿违,费力不讨好”的原因,更重要的是解决问题。即为天下父母们提出可以参考的“早期教育”方法,甚至包括对“早期教育”内容的建议。【“五龄童一见ABC就哭”写作思路举例】

思路一:《不要让孩子“哭”在起跑线上》

1、引述新闻材料;

2、假设分析孩子“一见ABC”就哭的原因(是学ABC没学三字经吗?是反感父母的用心吗?是五岁的孩子不需要学习吗?);

3、明确孩子“一见ABC”就哭的原因(父母的教育方法失误),并分析具体表现(失误一,失误二,失误三)

4、联系社会类似事例和普遍现象,指出这种教育方法的危害(注意不要故意夸大,甚至危言耸听)

5、针对原因提出我们解决问题的方法(方法一、二、三)。提示:

这种教育方法的危害( a、孩子失去了应有的欢乐童年;b、强迫会让小孩产生厌恶,久而久之,不仅仅是对英语,对学习,甚至对父母所要求做到的一切;c、强迫会让小孩产生依赖,失去自立; d、这种片面教育会影响孩子的知识结构和对世界的认知;e、甚至会扭曲孩子的人格;)

解决问题的方法(a、教育要循序渐进、因时施教;b、儿童学习要注重营造良好的学习氛围;c、要注重激发和培养孩子的兴趣;d、儿童学习要寓教于乐[游戏、故事、卡通、影视等];e、英语学习要结合孩子的日常生活和行为等 思路二:《超前教育应该教些什么?》

1、引述新闻材料;

2、先分别简要褒贬新闻中的人和事(王超夫妇的良苦用心无可厚非,但那种连成年人都无法接受的“逼迫”教育方法令人生畏);

3、联系社会类似的“英语热”、“钢琴班”、“奥数班”等儿童超前教育、早慧教育、特色教育的社会现象,提出评论的问题:我们的孩子该学点什么?我们的超前教育应该教些什么?

4、分析问题:成人与成才的关系、品德与学识的关系、小时的习惯养成对人生成长的影响等,要举例论证。

5、针对问题提出我们看法:成才先成人。写作可以参考的标题:

1、不要让孩子“哭”在起跑线上

2、早期教育要适度

3、强扭的瓜儿不甜

4、别让期望成为负担

5、可怕的不是“ABC”

6、早教失败你找谁?

7、教育要尊重规律、循序渐进

8、“超前教育”应休矣

9、教育要从娃娃抓起【关键是抓什么?如何抓?】

10、以身作则是最好的教育

11、超前教育应该教些什么?1、到风景区拍电影,能给观众以精美的

视觉享受,也能提高景区的知名度。但

《英雄》《无极》的拍摄都给风景区带来

了很大环境破坏。《无极》剧组还砍伐

移植珍稀花木来造景,风景毁容,垃圾遍地…… 对此,你有何评论?想一想,试一试 :深入分析其原因

分析揭示其本质

分析揭示其根源或心理

用精当的事例佐证注意:深入分析示范:原因:重利益,轻责任。法制监管不力。

本质:公德意识淡薄;道德文化法律素质低下;只有商业目的,只求利益最大化,背离艺术宗旨,亵渎艺术……

根源:艺术商业化带来的道德沦丧……

景区管理不作为,唯利是图……事例:

1、英特尔公司成都开厂,首先进行环境

影响评估,要求“小鸟都能得到妥善安置”

2、美摄影记者拍了“鹰眼注视下的濒死非洲难童”,摄而救助不力,受到全球谴责网评示范:而作为名导演,以及背后具有国企背景的投资方,根本没有把环境的保护当回事,甚至在他们的潜意识里一切都是可以用钱来摆平,这点可以从他们事后“我们给了钱的”说法上得到验证;更令人可悲的是,管辖天池的当地政府不仅没有对剧组的肆意破坏给予任何阻拦,反而是笑脸相迎、乐见其成,给剧组豁然打开了一条“绿色通道”,甚至事后还为剧组诡辩。

最终效应就是一个真实无比的“大片恶习+大腕失德+大门洞开”模式。

一个对大自然如此冷漠摧残的群体,他们的内心是一幅怎样的世界?网评示范:人们不禁倍感惊讶:原本是高尚美好的精神产品的生产者,在现实生活中却成为社会公德的践踏者、环境的破坏者。电影屡屡破坏环境,是由电影生产、市场开发、电影人素质以及社会倾向等综合作用而成的,最核心的三条就是盲目追求大场面的大片恶习,名导、名制片等电影界少数所谓大腕的素质低下,成了糟蹋环境的‘黑手’,更是一些电影成为‘垃圾生产线’的背后推动力。”

拿下了奥斯卡,那对我们民族也未见得是件好事,因为银幕上的灿烂并没有代表中国电影、民众本身的绿色、文明和美丽。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》