18 《中国人失掉自信力了吗》课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 18 《中国人失掉自信力了吗》课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-01 16:49:33 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

18 中国人失掉自信力了吗

鲁 迅

1.了解文章的写作背景,理解课文内容,把握作者的观点。(重点)

2.了解驳论文的特点,学习直接反驳与间接反驳相结合的论证方式。(难点)

3.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,增强民族民主意识及民族自信心、自豪感。(重点)

学习目标

一、新知导入

中华民族自古至今是一个充满自信的民族,是一个英雄辈出的民族。然而,在日本帝国主义的铁蹄向中国长驱直入,中华民族陷入生死存亡的危急关头,有人到处叫嚣“中国人失掉自信力了”。

当人们在此悲观论调泛滥并日益消沉、失望之际,鲁迅站在最前列,针锋相对地发出了时代的最强音:我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁!

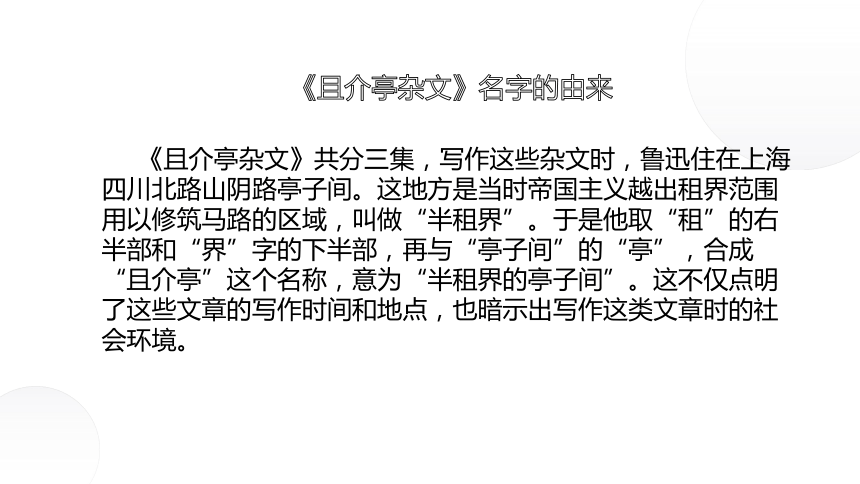

《且介亭杂文》共分三集,写作这些杂文时,鲁迅住在上海四川北路山阴路亭子间。这地方是当时帝国主义越出租界范围用以修筑马路的区域,叫做“半租界”。于是他取“租”的右半部和“界”字的下半部,再与“亭子间”的“亭”,合成“且介亭”这个名称,意为“半租界的亭子间”。这不仅点明了这些文章的写作时间和地点,也暗示出写作这类文章时的社会环境。

《且介亭杂文》名字的由来

杂文:说理不同于一般议论文,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

文体知识

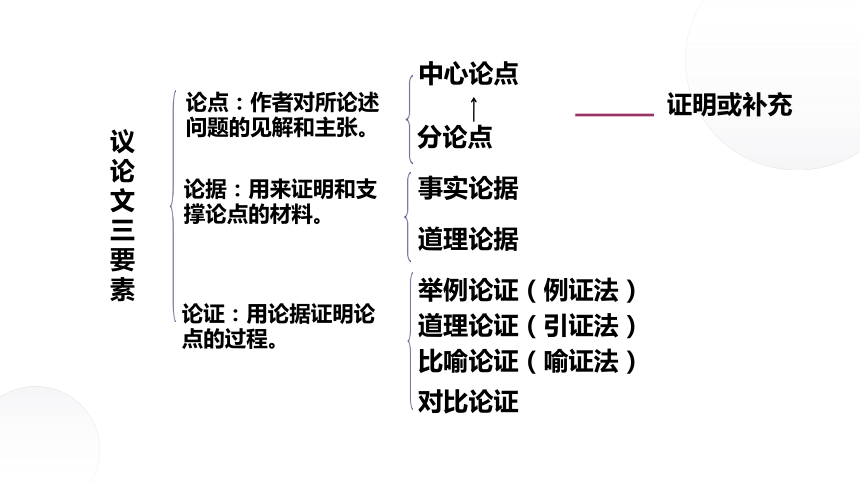

证明或补充

对比论证

比喻论证(喻证法)

道理论证(引证法)

举例论证(例证法)

道理论据

事实论据

分论点

中心论点

论证:用论据证明论点的过程。

论据:用来证明和支撑论点的材料。

论点:作者对所论述问题的见解和主张。

议论文

三要素

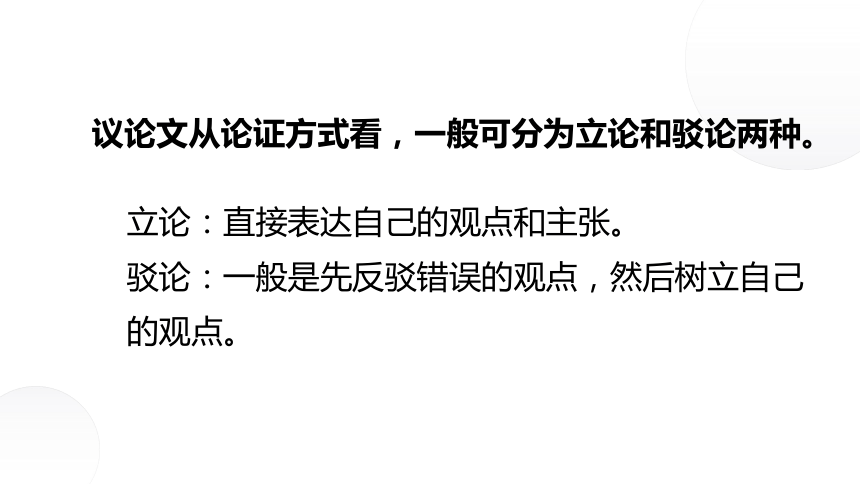

议论文从论证方式看,一般可分为立论和驳论两种。

立论:直接表达自己的观点和主张。

驳论:一般是先反驳错误的观点,然后树立自己的观点。

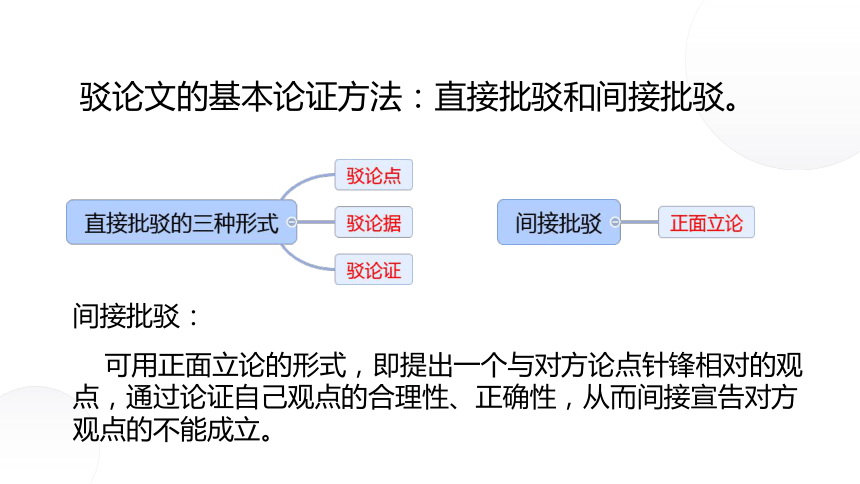

驳论文的基本论证方法:直接批驳和间接批驳。

间接批驳:

可用正面立论的形式,即提出一个与对方论点针锋相对的观点,通过论证自己观点的合理性、正确性,从而间接宣告对方观点的不能成立。

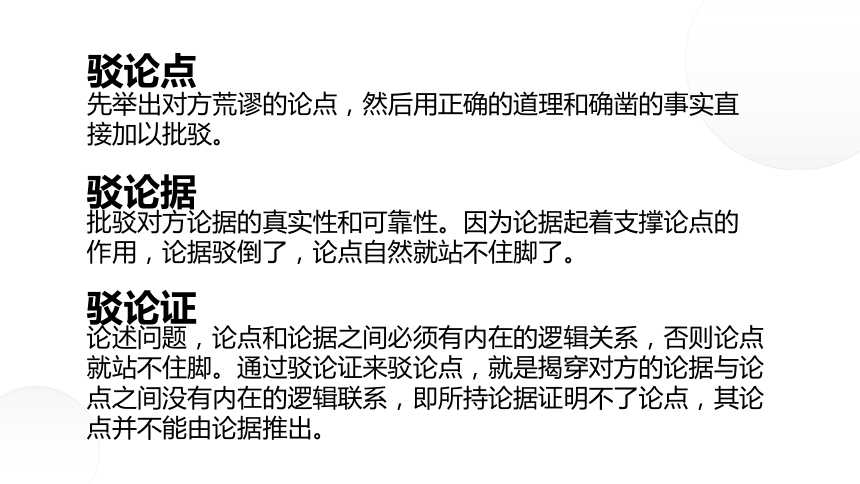

驳论点

先举出对方荒谬的论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳。

驳论据

批驳对方论据的真实性和可靠性。因为论据起着支撑论点的作用,论据驳倒了,论点自然就站不住脚了。

论述问题,论点和论据之间必须有内在的逻辑关系,否则论点就站不住脚。通过驳论证来驳论点,就是揭穿对方的论据与论点之间没有内在的逻辑联系,即所持论据证明不了论点,其论点并不能由论据推出。

驳论证

玄虚( ) 诓骗( ) 省悟( )

脊梁( ) 慨叹( ) 诬蔑( )

渺茫( ) 抹杀( ) 宰相( )

摧残( ) 倘若( ) 搽粉( )

前仆后继( )

xuán

kuānɡ

xǐnɡ

jǐ

kǎi

miè

miǎo

mǒ

zǎi

cuī

tǎnɡ

chá

pū

预习测评

:怀念古代,哀叹现在。表示对现状不满的怀旧情绪。

:替老百姓向上请求减轻负担或解除困苦,保全生命。

:不能作为凭据。

:原指佛教徒为寻求佛法不惜牺牲肉体。后来指为追去真理而不惜牺牲生命。

怀古伤今

为民请命

不足为据

舍身求法

思考:本文作者批驳什么观点,作者的观点又是什么呢?

“中国人失掉自信力了”

“我们有并不失掉自信力的中国人在”

第一部分(1、2段)

提出对方的论据和论点。

第二部分(3—5段)

通过驳论证的过程驳倒对方观点。

第三部分(6—8段)

明确树立自己的观点,间接批驳对方的论点。

第四部分(9)段

得出结论—自信力的有无,状元宰相的文章不足

为据,要看地底下。

文章内容梳理

驳

立

直

接

反

驳

间接反驳

敌论点:

敌论据:

(1)两年前 总自夸“地大物博”

(2)不久 不再自夸 只希望“国联”

(3)现在 求神拜佛怀古伤今

有人慨叹曰:“中国人失掉自信力了。”

这些都不是自信力

所以对方观点错误

三、研读课文

如果单据这一点现象而论,自信其实是早就失掉了的。先前信“地”,信“物”,后来信“国联”,都没有相信过“自己”。假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

作者从“自信力”仿拟而来,刻画了国民党政府自欺欺人的形象。

对国联失望

失掉“他信力”

失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路,但不幸的是逐渐玄虚起来了。信“地”和“物”,还是切实的东西,国联就渺茫,不过这还可以令人不久就省悟到依赖它的不可靠。一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时就找不出分明的结果来,它可以令人更长久的麻醉着自己。

中国人现在是在发展着 “自欺力”。

与上文“他信力”一样都是仿词,尖锐地讽刺了国民党政府的罪行。

求神拜佛

发展

“自欺力”

希望国联

求神拜佛

是“自欺”

直接批驳

突破口

自夸“地大物博”

论据不能证明其论点

信“国联”

信“地”

信“物”

信“自己”

≠

作者采用何种方式批驳对方的观点?

批驳论证

第二课时

思考:作者是如何驳倒对方的观点呢?

阅读文章6-8段

“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓"正史",也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

文章开始转向正面立论

比喻:形象地揭示出有自信力的优秀中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神以及对中国历史发展起到的重大作用。

排比:增强语气有力说明( )。

我们有并不失掉自信力的中国人在

埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁

这一类人们坚持抗战和民族解放

正面立论,间接反驳敌论点

作者是怎么证明自己的论点的?

要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

中国人没有失掉自信力。

要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民。作用:照应题目,作出回答

思考:划横线的词语,指的是哪些人呢?

脂粉:喻美化、伪装;

筋骨和脊梁:喻气节、操守、品格;

状元宰相:指统治阶级的御用文人;

地底下:指变革社会的积极力量,在当时,这股力量指中国共产党。

揭示反动派及其御用文人的文章是荒谬的,不足为据的,要自己去观察,以辨 是非。既总结了全文,又恰与文章开头的“公开的文字”相呼应,使文章结构完

整,浑然一体。

语言特色

(1)鲁迅的语言特色:尖锐、泼辣,富有战斗性和嘲讽意味。

(2)常用排比、设问、反问等修辞方法,加强驳论效果。

总、只、一味、“他信力”、“自欺力”……

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……

这是一篇驳论文。作者针对当时国民党反动统治者及其御用文人散布中国人对抗日失去信心的论调进行了有理有据的批驳,明确提出了中国人的绝大部分没有失去自信力,极大鼓舞了中国人的民族自信心,表现了作者一颗爱国的赤子之心。

主旨

积累拓展

文中提到了四种“中国的脊梁”,你知道历史上哪些人物具有这样的品行?

示例:

(1)“埋头苦干的人”:毕昇、李时珍、詹天佑等。

(2)“拼命硬干的人”:岳飞、文天祥、林则徐等。

(3)“为民请命的人”:屈原、杜甫、海瑞等。

(4)“舍身求法的人”:商鞅、玄奘、谭嗣同等。

“唯有民族精神是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有进步”

—鲁迅

18 中国人失掉自信力了吗

鲁 迅

1.了解文章的写作背景,理解课文内容,把握作者的观点。(重点)

2.了解驳论文的特点,学习直接反驳与间接反驳相结合的论证方式。(难点)

3.体会鲁迅先生的忧患意识和爱国精神,增强民族民主意识及民族自信心、自豪感。(重点)

学习目标

一、新知导入

中华民族自古至今是一个充满自信的民族,是一个英雄辈出的民族。然而,在日本帝国主义的铁蹄向中国长驱直入,中华民族陷入生死存亡的危急关头,有人到处叫嚣“中国人失掉自信力了”。

当人们在此悲观论调泛滥并日益消沉、失望之际,鲁迅站在最前列,针锋相对地发出了时代的最强音:我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁!

《且介亭杂文》共分三集,写作这些杂文时,鲁迅住在上海四川北路山阴路亭子间。这地方是当时帝国主义越出租界范围用以修筑马路的区域,叫做“半租界”。于是他取“租”的右半部和“界”字的下半部,再与“亭子间”的“亭”,合成“且介亭”这个名称,意为“半租界的亭子间”。这不仅点明了这些文章的写作时间和地点,也暗示出写作这类文章时的社会环境。

《且介亭杂文》名字的由来

杂文:说理不同于一般议论文,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

文体知识

证明或补充

对比论证

比喻论证(喻证法)

道理论证(引证法)

举例论证(例证法)

道理论据

事实论据

分论点

中心论点

论证:用论据证明论点的过程。

论据:用来证明和支撑论点的材料。

论点:作者对所论述问题的见解和主张。

议论文

三要素

议论文从论证方式看,一般可分为立论和驳论两种。

立论:直接表达自己的观点和主张。

驳论:一般是先反驳错误的观点,然后树立自己的观点。

驳论文的基本论证方法:直接批驳和间接批驳。

间接批驳:

可用正面立论的形式,即提出一个与对方论点针锋相对的观点,通过论证自己观点的合理性、正确性,从而间接宣告对方观点的不能成立。

驳论点

先举出对方荒谬的论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳。

驳论据

批驳对方论据的真实性和可靠性。因为论据起着支撑论点的作用,论据驳倒了,论点自然就站不住脚了。

论述问题,论点和论据之间必须有内在的逻辑关系,否则论点就站不住脚。通过驳论证来驳论点,就是揭穿对方的论据与论点之间没有内在的逻辑联系,即所持论据证明不了论点,其论点并不能由论据推出。

驳论证

玄虚( ) 诓骗( ) 省悟( )

脊梁( ) 慨叹( ) 诬蔑( )

渺茫( ) 抹杀( ) 宰相( )

摧残( ) 倘若( ) 搽粉( )

前仆后继( )

xuán

kuānɡ

xǐnɡ

jǐ

kǎi

miè

miǎo

mǒ

zǎi

cuī

tǎnɡ

chá

pū

预习测评

:怀念古代,哀叹现在。表示对现状不满的怀旧情绪。

:替老百姓向上请求减轻负担或解除困苦,保全生命。

:不能作为凭据。

:原指佛教徒为寻求佛法不惜牺牲肉体。后来指为追去真理而不惜牺牲生命。

怀古伤今

为民请命

不足为据

舍身求法

思考:本文作者批驳什么观点,作者的观点又是什么呢?

“中国人失掉自信力了”

“我们有并不失掉自信力的中国人在”

第一部分(1、2段)

提出对方的论据和论点。

第二部分(3—5段)

通过驳论证的过程驳倒对方观点。

第三部分(6—8段)

明确树立自己的观点,间接批驳对方的论点。

第四部分(9)段

得出结论—自信力的有无,状元宰相的文章不足

为据,要看地底下。

文章内容梳理

驳

立

直

接

反

驳

间接反驳

敌论点:

敌论据:

(1)两年前 总自夸“地大物博”

(2)不久 不再自夸 只希望“国联”

(3)现在 求神拜佛怀古伤今

有人慨叹曰:“中国人失掉自信力了。”

这些都不是自信力

所以对方观点错误

三、研读课文

如果单据这一点现象而论,自信其实是早就失掉了的。先前信“地”,信“物”,后来信“国联”,都没有相信过“自己”。假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

作者从“自信力”仿拟而来,刻画了国民党政府自欺欺人的形象。

对国联失望

失掉“他信力”

失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路,但不幸的是逐渐玄虚起来了。信“地”和“物”,还是切实的东西,国联就渺茫,不过这还可以令人不久就省悟到依赖它的不可靠。一到求神拜佛,可就玄虚之至了,有益或是有害,一时就找不出分明的结果来,它可以令人更长久的麻醉着自己。

中国人现在是在发展着 “自欺力”。

与上文“他信力”一样都是仿词,尖锐地讽刺了国民党政府的罪行。

求神拜佛

发展

“自欺力”

希望国联

求神拜佛

是“自欺”

直接批驳

突破口

自夸“地大物博”

论据不能证明其论点

信“国联”

信“地”

信“物”

信“自己”

≠

作者采用何种方式批驳对方的观点?

批驳论证

第二课时

思考:作者是如何驳倒对方的观点呢?

阅读文章6-8段

“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓"正史",也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

文章开始转向正面立论

比喻:形象地揭示出有自信力的优秀中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神以及对中国历史发展起到的重大作用。

排比:增强语气有力说明( )。

我们有并不失掉自信力的中国人在

埋头苦干的人,拼命硬干的人,为民请命的人,舍身求法的人……

这就是中国的脊梁

这一类人们坚持抗战和民族解放

正面立论,间接反驳敌论点

作者是怎么证明自己的论点的?

要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

中国人没有失掉自信力。

要从本质上看问题,指出真正有自信力的是中国的革命人民。作用:照应题目,作出回答

思考:划横线的词语,指的是哪些人呢?

脂粉:喻美化、伪装;

筋骨和脊梁:喻气节、操守、品格;

状元宰相:指统治阶级的御用文人;

地底下:指变革社会的积极力量,在当时,这股力量指中国共产党。

揭示反动派及其御用文人的文章是荒谬的,不足为据的,要自己去观察,以辨 是非。既总结了全文,又恰与文章开头的“公开的文字”相呼应,使文章结构完

整,浑然一体。

语言特色

(1)鲁迅的语言特色:尖锐、泼辣,富有战斗性和嘲讽意味。

(2)常用排比、设问、反问等修辞方法,加强驳论效果。

总、只、一味、“他信力”、“自欺力”……

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……

这是一篇驳论文。作者针对当时国民党反动统治者及其御用文人散布中国人对抗日失去信心的论调进行了有理有据的批驳,明确提出了中国人的绝大部分没有失去自信力,极大鼓舞了中国人的民族自信心,表现了作者一颗爱国的赤子之心。

主旨

积累拓展

文中提到了四种“中国的脊梁”,你知道历史上哪些人物具有这样的品行?

示例:

(1)“埋头苦干的人”:毕昇、李时珍、詹天佑等。

(2)“拼命硬干的人”:岳飞、文天祥、林则徐等。

(3)“为民请命的人”:屈原、杜甫、海瑞等。

(4)“舍身求法的人”:商鞅、玄奘、谭嗣同等。

“唯有民族精神是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有进步”

—鲁迅

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)