第18课 中国人失掉自信力了吗 课件(共32张PPT) 2024-2025学年部编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 第18课 中国人失掉自信力了吗 课件(共32张PPT) 2024-2025学年部编版语文九年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

北京大学中文系教授孔庆东,因经常用泼辣犀利的语言向社会上的一些“病态”和陋习开炮,被誉为“当代鲁迅”。

当代还需要这种“鲁迅精神”?

国际化形式加快,西风东渐,崇洋媚外,“外国的月亮也比中国的圆”论调。

新的

启示?

18.中国人失掉自信力了吗

——《且介亭杂文》

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。为我们留下800多万字的文学巨著。1936年10月19日病逝于上海。

一、作者简介

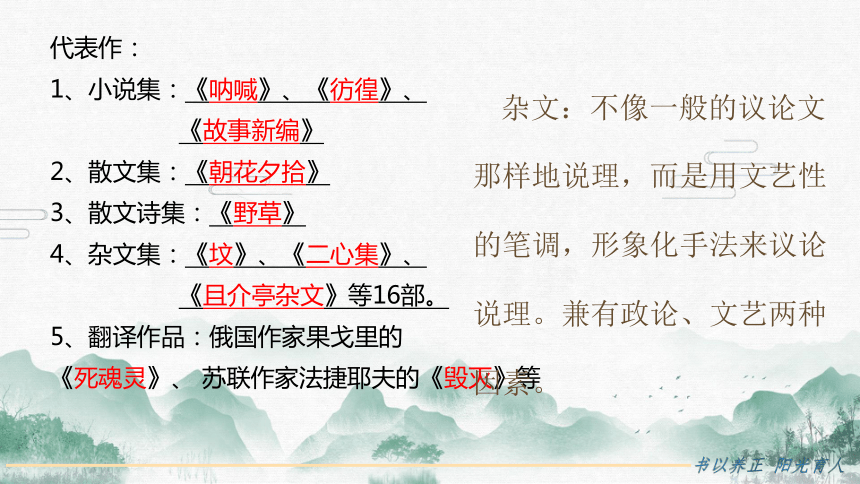

代表作:

1、小说集:《呐喊》、《彷徨》、

《故事新编》

2、散文集:《朝花夕拾》

3、散文诗集:《野草》

4、杂文集:《坟》、《二心集》、

《且介亭杂文》等16部。

5、翻译作品:俄国作家果戈里的

《死魂灵》、 苏联作家法捷耶夫的《毁灭》等

杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

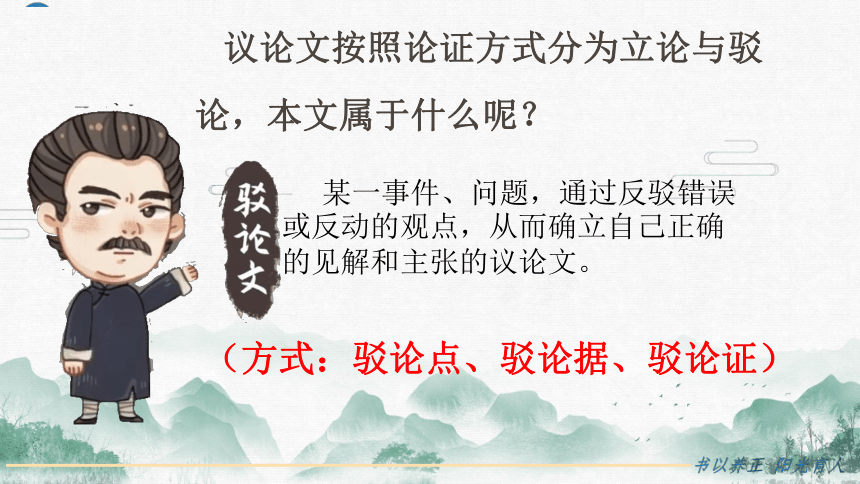

议论文按照论证方式分为立论与驳论,本文属于什么呢?

某一事件、问题,通过反驳错误或反动的观点,从而确立自己正确的见解和主张的议论文。

(方式:驳论点、驳论据、驳论证)

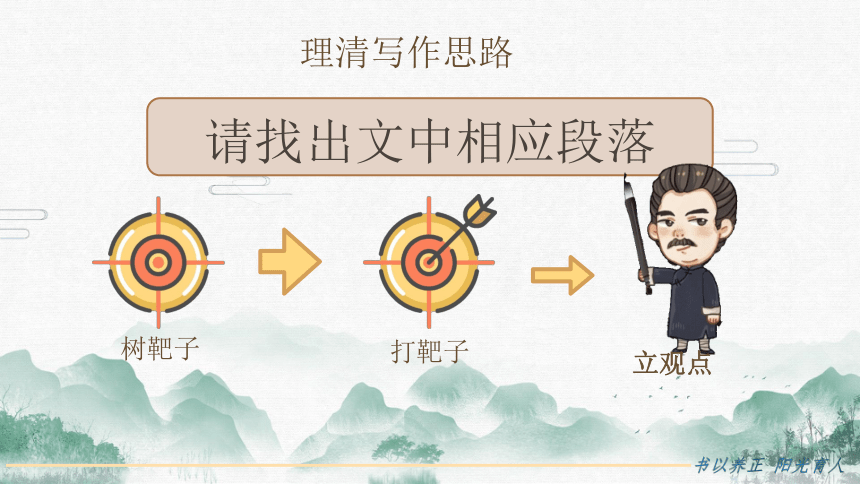

理清写作思路

请找出文中相应段落

树靶子

打靶子

立观点

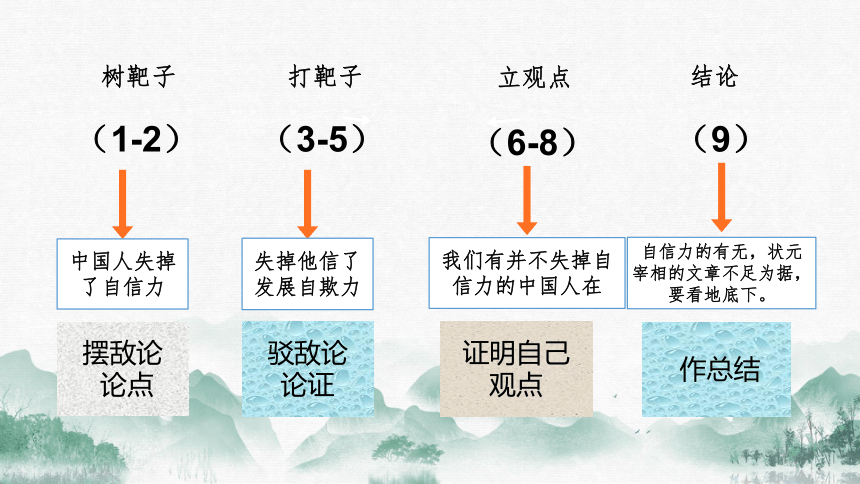

摆敌论

论点

驳敌论

论证

证明自己

观点

(1-2)

作总结

(3-5)

(6-8)

(9)

失掉他信了

发展自欺力

我们有并不失掉自信力的中国人在

中国人失掉了自信力

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。

树靶子

打靶子

立观点

结论

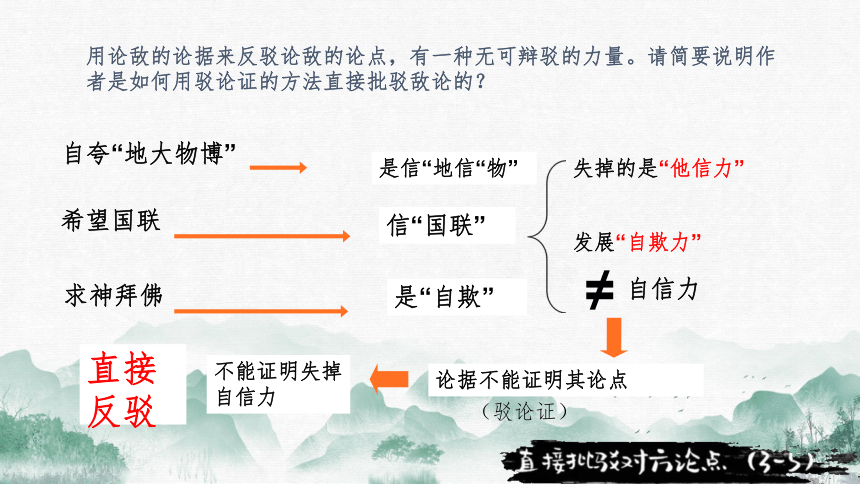

1.课文第l、2段中,揭示了对方什么谬论论点 什么谬论论据 哪些语句最富于讽刺意味?

敌论点:

中国人失掉自信力了。

敌论据:

信地、信物、新国联,求神拜佛

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

论据不能证明其论点

是信“地信“物”

信“国联”

是“自欺”

(驳论证)

≠

自信力

失掉的是“他信力”

用论敌的论据来反驳论敌的论点,有一种无可辩驳的力量。请简要说明作者是如何用驳论证的方法直接批驳敌论的?

发展“自欺力”

不能证明失掉自信力

直接反驳

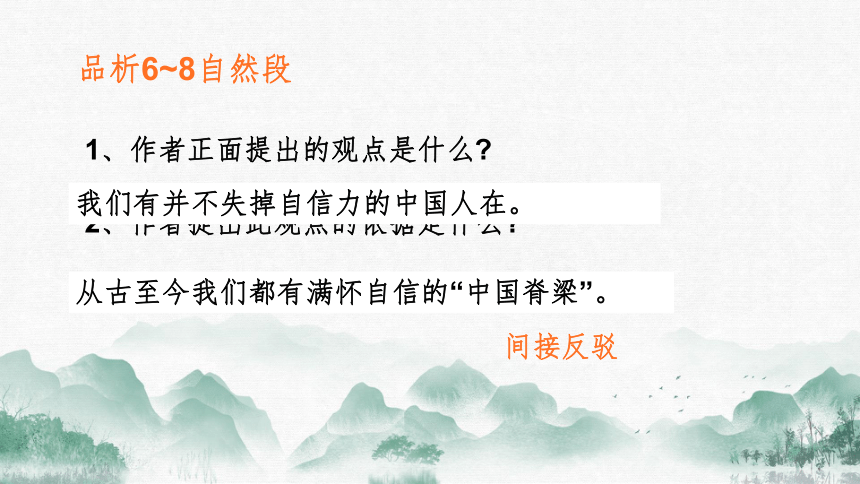

品析6~8自然段

1、作者正面提出的观点是什么

2、作者提出此观点的依据是什么

3、这部分属于什么反驳方式?

我们有并不失掉自信力的中国人在。

间接反驳

从古至今我们都有满怀自信的“中国脊梁”。

间接反驳

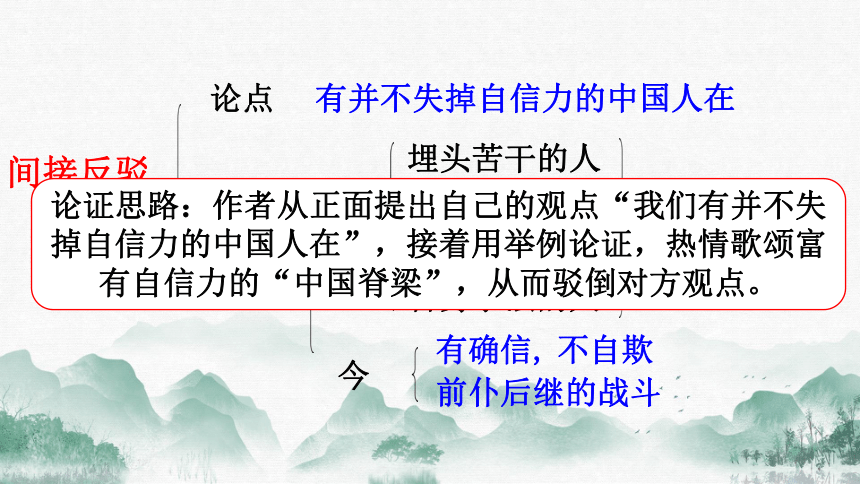

论点

有并不失掉自信力的中国人在

论据

古

今

脊 梁(比喻)

(6—8)

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

有确信, 不自欺

前仆后继的战斗

举例

论证思路:作者从正面提出自己的观点“我们有并不失掉自信力的中国人在”,接着用举例论证,热情歌颂富有自信力的“中国脊梁”,从而驳倒对方观点。

文中作者指出应如何评价中国人 ?

“要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”

第二课时

作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?

3个事实,表示对方论据的肯定,为下文提示对方论据缺乏必然联系做出铺垫。

1.试从文中找一找讽刺性、战斗性的语言。

一、领略讽刺力量

2、揣摩第一段话,副词“总”“只”“一味”用得很好,好在哪里?

“总”——写出国民政府夸耀“地大物博”时洋洋自得的一贯心理,刻画了其夜郎自大的丑态。

“只”——含有“唯一”的意思,写出国民政府不相信自己,一副仰人鼻息、抓救命稻草的形象。

“一味——体现了国民党深陷于祈求鬼神而不能自拔,放弃自立自强的状态。

这些副词尖锐泼辣,极富讽刺意味。

偷换概念 以偏概全

3.中国人现在是在发展着“自欺力”。

背景资料

知识备查

九一八事变,日寇加剧侵略国土,哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今。”因此,在当时有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

针对上述情况鲁迅于1934年9月25日,正是“九 一八”事变三周年之后,为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心写了这篇文章。

HuiZhou NO.8 high school

3.中国人现在是在发展着“自欺力”。

自欺力:求神拜佛,欺骗自己讽刺国民党政府麻醉人民的罪行。

作者运用“仿拟”修辞格,仿照“自信力”,造出“他信力”“自欺力”,显出了高超的语言艺术。

仅仅改动一个字,就将反动当局仰人鼻息、自欺欺人的形象刻画得入木三分,令人难忘。富有辛辣讽刺意味。

4.这一类人们,就是现在又何尝少呢?他们有自信,不自欺;他们在前仆后继的战斗......用以指一部人则可,倘若加以全体,那简直是污蔑。

态度鲜明,对对方以偏概全的激愤之情。

二、感知爱憎之情

1.文章那一段话对民族的脊梁充满了崇敬和赞扬,充满了鼓舞力量?

2.中国的脊梁指的是哪些人?

3.如何理解“中国脊梁”,在当时意义?

4.作者是如何评价中国人的?(从修辞角度出发)

1.

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕昇、祖冲之、李时珍、詹天佑等人。

指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人。

指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞、包公等人

指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘等人

(1)指脚踏实地为民族的进步而奋斗的人们;他们使中国挺立起来, 他们这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

(2)当时国民党到外散布悲观论调,广大民众也因“中国的脊梁”的总被摧残、被抹杀而看不到光明。鲁迅反复赞扬“中国的脊梁”,可以鼓舞斗志,增强中国人的自信力。

3.你怎么理解“中国的脊梁”?“中国的脊梁”在当时有什么意义

比喻,“脊梁”本义指人的脊柱,有坚硬,竖直,人体的中轴等特点。这里比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

以上划横线的词语,指的是哪些人呢?

“脂粉”喻美化、伪装;“筋骨和脊梁”喻气节、操守、品格;“状元宰相”是指统治阶级的御用文人;“地底下”指变革社会的积极力量,在当时,这股力量指中国共产党。这句话含义丰富,说明反动派及其御用文人的文章是荒谬的,不足为据的,要自己去观察,以辨是非。这样的结尾,既总结了全文,又恰与文章开头的“公开的文字”相呼应,使文章结构完整,浑然一体。

1、“脂粉”的意思是什么?

2 、“筋骨和脊梁”比喻什么?

3、“状元宰相”指什么?

4 、“地底下”指什么?

国民党反动政客及其御用文人。

美化伪装,欺骗宣传。

古往今来的仁人志士

指指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量.

指脚踏实地地为民族的进步而奋斗的人们

4.如何理解文中的“脂粉” “筋骨和脊梁”“状元宰相”“地底下”等词语在文中的意思?

辨析文中“中国人”的含义

(1)于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

(2)假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”, 自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

(3)中国人现在是在发展着“自欺力”。

(4)然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

(5)要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,

却看看他的筋骨和脊梁。

指所有的中国人

指国民党反动统治者及其御用文人

指国民党反动统治者及其御用文人

指广大人民

指极少数顽固分子以外的中国人民

三、体味文字深意

说话训练—自信心、自豪感

那么,在当代,这一类人又包括哪些人呢

答:

他们是 科学家 ,如华罗庚、李四光、邓稼先、袁隆平,他们在 。

中华民族自古至今是一个充满自信的民族,是一个英雄辈出的民族。一百多年的中国近代史,每一章都充满着正义与邪恶,谎言与真实、光荣与耻辱,然而,中华民族始终未被斗倒压垮,始终屹立于世界民族之林,这其中便是相信自己。用坚不可摧的自信迎接时代的挑战吧!为使我们的国家跻身世界强国之林而努力奋斗!

课堂小结

①各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜

②读书不如经商

③打麻将益智

辩一辩:

运用事实和道理论证驳斥以下论点:

细节决定成败

一个圆规,被我丢了一个小零件,就永远画不出一个完美的圆。

一个钟表少了一个齿轮,就永远无法正常运行。

其实,我们的人生不正如一把圆规一个钟表吗?

老子曾经说过,天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。

一个平凡的应聘者,拾起了门口的一张小纸片,于是被公司录用。这位应聘者不正是注重了细节,才走向了成功吗?

不管是平凡人,还是伟人,他们都知道,细节决定成败。

立论

俄国著名文学评论家赫尔岑年轻时,在一次宴会上被轻佻的音乐弄得非常厌烦,便用双手捂住耳朵。主人跟他解释:“演奏的是流行的乐曲。”赫尔岑反问道:“流行的乐曲一定是高尚的吗?”主人听了很吃惊:“不高尚的东西怎么能流行?”赫尔岑反驳道:“那么,流行性感冒也是高尚的了!”说罢,头也不回地走了。

驳论

民族魂

“唯有民族精神是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有进步”

—鲁迅

北京大学中文系教授孔庆东,因经常用泼辣犀利的语言向社会上的一些“病态”和陋习开炮,被誉为“当代鲁迅”。

当代还需要这种“鲁迅精神”?

国际化形式加快,西风东渐,崇洋媚外,“外国的月亮也比中国的圆”论调。

新的

启示?

18.中国人失掉自信力了吗

——《且介亭杂文》

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。为我们留下800多万字的文学巨著。1936年10月19日病逝于上海。

一、作者简介

代表作:

1、小说集:《呐喊》、《彷徨》、

《故事新编》

2、散文集:《朝花夕拾》

3、散文诗集:《野草》

4、杂文集:《坟》、《二心集》、

《且介亭杂文》等16部。

5、翻译作品:俄国作家果戈里的

《死魂灵》、 苏联作家法捷耶夫的《毁灭》等

杂文:不像一般的议论文那样地说理,而是用文艺性的笔调,形象化手法来议论说理。兼有政论、文艺两种因素。

议论文按照论证方式分为立论与驳论,本文属于什么呢?

某一事件、问题,通过反驳错误或反动的观点,从而确立自己正确的见解和主张的议论文。

(方式:驳论点、驳论据、驳论证)

理清写作思路

请找出文中相应段落

树靶子

打靶子

立观点

摆敌论

论点

驳敌论

论证

证明自己

观点

(1-2)

作总结

(3-5)

(6-8)

(9)

失掉他信了

发展自欺力

我们有并不失掉自信力的中国人在

中国人失掉了自信力

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。

树靶子

打靶子

立观点

结论

1.课文第l、2段中,揭示了对方什么谬论论点 什么谬论论据 哪些语句最富于讽刺意味?

敌论点:

中国人失掉自信力了。

敌论据:

信地、信物、新国联,求神拜佛

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

论据不能证明其论点

是信“地信“物”

信“国联”

是“自欺”

(驳论证)

≠

自信力

失掉的是“他信力”

用论敌的论据来反驳论敌的论点,有一种无可辩驳的力量。请简要说明作者是如何用驳论证的方法直接批驳敌论的?

发展“自欺力”

不能证明失掉自信力

直接反驳

品析6~8自然段

1、作者正面提出的观点是什么

2、作者提出此观点的依据是什么

3、这部分属于什么反驳方式?

我们有并不失掉自信力的中国人在。

间接反驳

从古至今我们都有满怀自信的“中国脊梁”。

间接反驳

论点

有并不失掉自信力的中国人在

论据

古

今

脊 梁(比喻)

(6—8)

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

有确信, 不自欺

前仆后继的战斗

举例

论证思路:作者从正面提出自己的观点“我们有并不失掉自信力的中国人在”,接着用举例论证,热情歌颂富有自信力的“中国脊梁”,从而驳倒对方观点。

文中作者指出应如何评价中国人 ?

“要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”

第二课时

作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?

3个事实,表示对方论据的肯定,为下文提示对方论据缺乏必然联系做出铺垫。

1.试从文中找一找讽刺性、战斗性的语言。

一、领略讽刺力量

2、揣摩第一段话,副词“总”“只”“一味”用得很好,好在哪里?

“总”——写出国民政府夸耀“地大物博”时洋洋自得的一贯心理,刻画了其夜郎自大的丑态。

“只”——含有“唯一”的意思,写出国民政府不相信自己,一副仰人鼻息、抓救命稻草的形象。

“一味——体现了国民党深陷于祈求鬼神而不能自拔,放弃自立自强的状态。

这些副词尖锐泼辣,极富讽刺意味。

偷换概念 以偏概全

3.中国人现在是在发展着“自欺力”。

背景资料

知识备查

九一八事变,日寇加剧侵略国土,哀求国联无效后,一些国民党官僚和“社会名流”,以祈祷“解救国难”为名,多次在一些大城市举办“时轮金刚法会”等,“一味求神拜佛,怀古伤今。”因此,在当时有些人便散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

针对上述情况鲁迅于1934年9月25日,正是“九 一八”事变三周年之后,为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心写了这篇文章。

HuiZhou NO.8 high school

3.中国人现在是在发展着“自欺力”。

自欺力:求神拜佛,欺骗自己讽刺国民党政府麻醉人民的罪行。

作者运用“仿拟”修辞格,仿照“自信力”,造出“他信力”“自欺力”,显出了高超的语言艺术。

仅仅改动一个字,就将反动当局仰人鼻息、自欺欺人的形象刻画得入木三分,令人难忘。富有辛辣讽刺意味。

4.这一类人们,就是现在又何尝少呢?他们有自信,不自欺;他们在前仆后继的战斗......用以指一部人则可,倘若加以全体,那简直是污蔑。

态度鲜明,对对方以偏概全的激愤之情。

二、感知爱憎之情

1.文章那一段话对民族的脊梁充满了崇敬和赞扬,充满了鼓舞力量?

2.中国的脊梁指的是哪些人?

3.如何理解“中国脊梁”,在当时意义?

4.作者是如何评价中国人的?(从修辞角度出发)

1.

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕昇、祖冲之、李时珍、詹天佑等人。

指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人。

指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞、包公等人

指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘等人

(1)指脚踏实地为民族的进步而奋斗的人们;他们使中国挺立起来, 他们这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

(2)当时国民党到外散布悲观论调,广大民众也因“中国的脊梁”的总被摧残、被抹杀而看不到光明。鲁迅反复赞扬“中国的脊梁”,可以鼓舞斗志,增强中国人的自信力。

3.你怎么理解“中国的脊梁”?“中国的脊梁”在当时有什么意义

比喻,“脊梁”本义指人的脊柱,有坚硬,竖直,人体的中轴等特点。这里比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

以上划横线的词语,指的是哪些人呢?

“脂粉”喻美化、伪装;“筋骨和脊梁”喻气节、操守、品格;“状元宰相”是指统治阶级的御用文人;“地底下”指变革社会的积极力量,在当时,这股力量指中国共产党。这句话含义丰富,说明反动派及其御用文人的文章是荒谬的,不足为据的,要自己去观察,以辨是非。这样的结尾,既总结了全文,又恰与文章开头的“公开的文字”相呼应,使文章结构完整,浑然一体。

1、“脂粉”的意思是什么?

2 、“筋骨和脊梁”比喻什么?

3、“状元宰相”指什么?

4 、“地底下”指什么?

国民党反动政客及其御用文人。

美化伪装,欺骗宣传。

古往今来的仁人志士

指指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量.

指脚踏实地地为民族的进步而奋斗的人们

4.如何理解文中的“脂粉” “筋骨和脊梁”“状元宰相”“地底下”等词语在文中的意思?

辨析文中“中国人”的含义

(1)于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

(2)假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”, 自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

(3)中国人现在是在发展着“自欺力”。

(4)然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

(5)要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,

却看看他的筋骨和脊梁。

指所有的中国人

指国民党反动统治者及其御用文人

指国民党反动统治者及其御用文人

指广大人民

指极少数顽固分子以外的中国人民

三、体味文字深意

说话训练—自信心、自豪感

那么,在当代,这一类人又包括哪些人呢

答:

他们是 科学家 ,如华罗庚、李四光、邓稼先、袁隆平,他们在 。

中华民族自古至今是一个充满自信的民族,是一个英雄辈出的民族。一百多年的中国近代史,每一章都充满着正义与邪恶,谎言与真实、光荣与耻辱,然而,中华民族始终未被斗倒压垮,始终屹立于世界民族之林,这其中便是相信自己。用坚不可摧的自信迎接时代的挑战吧!为使我们的国家跻身世界强国之林而努力奋斗!

课堂小结

①各人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜

②读书不如经商

③打麻将益智

辩一辩:

运用事实和道理论证驳斥以下论点:

细节决定成败

一个圆规,被我丢了一个小零件,就永远画不出一个完美的圆。

一个钟表少了一个齿轮,就永远无法正常运行。

其实,我们的人生不正如一把圆规一个钟表吗?

老子曾经说过,天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。

一个平凡的应聘者,拾起了门口的一张小纸片,于是被公司录用。这位应聘者不正是注重了细节,才走向了成功吗?

不管是平凡人,还是伟人,他们都知道,细节决定成败。

立论

俄国著名文学评论家赫尔岑年轻时,在一次宴会上被轻佻的音乐弄得非常厌烦,便用双手捂住耳朵。主人跟他解释:“演奏的是流行的乐曲。”赫尔岑反问道:“流行的乐曲一定是高尚的吗?”主人听了很吃惊:“不高尚的东西怎么能流行?”赫尔岑反驳道:“那么,流行性感冒也是高尚的了!”说罢,头也不回地走了。

驳论

民族魂

“唯有民族精神是值得宝贵的,唯有他发扬起来,中国才有进步”

—鲁迅

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)