1.1 种群的数量特征(表格版教案)

文档属性

| 名称 | 1.1 种群的数量特征(表格版教案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-03 21:52:57 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

课题名称 1.1 种群的数量特征(2课时) 课堂类型: 新课 □复习课 □习题课 □实验课 □试卷讲评课 □其他:

学习者 分析 本节课的授课对象为高二(6)班学生,学生刚刚从个体层面学习了选择性必修一《稳态与调节》部分的知识点,能够较好地从微观层面的生命现象向宏观层面的生命现象进行说明。以及本节中出现的蒲公英、草本植物种群密度、东北豹、大熊猫、老鼠、鲸、渔业、人口等内容,多数学生都有一定的生活经验,或者通过媒体有较多了解。学生在初中学习过种子植物的知识,可以为探究双子叶植物的种群密度打基础。教师在本节内容需要引导学生们对于几种种群数量特征的关系进行理解,在有条件的情况下带领学生真实探究双子叶植物的种群密度的调查方法。

教学目标 1、列举种群的数量特征,说明“出生率和死亡率”“迁入率和迁出率”“年龄结构和性别比例”等种群的数量特征与种群密度的关系; 2、说出调查种群密度的主要方法,运用样方法调查草地中某种双子物植物的种群密度。

教学重点 种群的数量特征; 调查种群密度的方法。 落实教学重点的方法: 引导学生构建概念图、播放实验视频

教学难点 调查草地中某种双子叶植物的种群密度。 突破教学难点的方法: 播放实验视频

教学资源 选择 教师用书、教材、题单、天天练 技术手段的使用: 电子白板、板书、多媒体

课时: 2课时

核心问题 怎样估算种群密度?如何提高估算的准确性? 种群的数量特征有哪些? 如何根据种群的特征预测其未来的发展趋势?

教学过程设计

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

回顾旧知, 科学家访谈 同学们,你们对这幅图熟悉吗?这是在必修一第一章第一节的时候我们学习的生命系统的结构层次。从细胞-组织-器官-系统-个体-种群-群落-生态系统-生物圈,细胞是最基本的生命系统,生物圈是最大的生命系统,我们在必修一必修二主要从细胞层面上进行了学习,在前段时间的选择性必修一中我们则是从个体层面(包括动物和植物)学习了生命活动的进行,前面这部分都属于微观层面上的学习,从个体开始到选择性必修二,我们主要学习宏观层面的生命系统。大家打开目录,我们简单看一下选择性必修二要学些什么?种群、群落、生态系统以及人与环境,由此可以看到,到选择性必修二我们基本上对每个层次的生命活动都进行了学习。 选择性必修二的内容其实可以归纳为生态学部分的内容,我们来看看生态学家方精云院士对生态学的看法吧。 习近平总书记倡导的绿水青山就是金山银山,里面涉及到很多与生物防治和生物治理等相关的内容,也就是生态学的应用,方精云院士的内容让我们知道生态文明的目的是实现人和自然的和谐共生,并不是从此就停止开发,以及他们团队的碳循环研究成果也比较显著,相信大家从上学期开始就接触较多关于碳中和的文章,其中也就涉及生态学中的碳循环的研究。不管是生态学还是之前选择性必修一中出现的许智宏院士,我们都可以看出科研并不是简单的理论研究,还需要精神和身体的支撑。 好,那我们进入个体层面以上的生命系统,也就是种群。 那么什么是种群呢? 种群的概念指的是:在一定的空间范围内,同种生物所有个体形成的集合就是种群。 比如:一个水池里的全部鱼、一个鱼缸里的全部金鱼,哪个描述属于一个种群? 因此,种群的概念有三个关键词:①一定空间范围内 ②同种生物③全部个体。在必修二学习进化的时候,我们已经学习种群是物种繁殖、进化的单位。 今天我们进入第一章内容:种群及其动态。 通过必修一的生命系统结构层次图形,引导学生回顾高中生物学所学内容,将其连接起来,并作为过渡导入宏观层面上的学习,导入选择性必修二的内容。 科学家访谈部分内容可以加深学生对于本模块的理解和认知。

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

什么是种群?怎么计算种群密度? 教师播放视频:视频中出现了一种大家可能没有听过的动物,东北豹,这个公园是由北京师范大学东北虎豹研究团队推动建立的。(拓展:东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站 (bnu.)网址,可发给学生了解) 在书本第二页问题探讨部分:2015年,我国科学家基于长期的野外观测查明:在我国东北长白山脉北部地区,共监测到东北豹42只,其中, 幼体2只,雄性和雌性的成体分别为21只和17只,未能判断性别的成体。 1.调查东北豹的种群数量对于保护它们有什么意义?——弄清东北豹的数量现状,才能有针对性地采取有效的保护措施。 2.调查东北豹种群中雌雄个体的数目对于预测该种群的发展趋势有什么意义?——东北豹种群中雌雄个体的比例影响种群的出生率,从而影响种群数量的变化。 我们知道东北豹的分布区域,那么如果我想知道在这个地区东北豹的种群密度是多少,还需要什么条件?——还需要生活区域的面积。 好像大家都知道怎么计算种群密度,你能不能给它下个定义呢?种群密度指的是种群在单位面积或单位体积中的个体数。其实就是种群的数量除以总面积或者总体积。这里的体积是考虑到一些水生动物,比如我要计算某种鱼的种群密度,那么就应该是去计算单位体积内的这种鱼的数量对吧。 种群密度是种群最基本的数量特征。研究种群密度的多少对于濒危动物保护、农田杂草状况调查、渔业上捕捞强度的确定、农林害虫的监测和预报等都有重要的启示意义。 如果是刚刚东北豹的种群密度,你觉得是逐个计数得出还是估算法得出的? 逐个计数法,这主要适用于分布范围较小、个体较大的种群,除了东北豹以外,还有一种植物——珙桐(国家一级重点保护野生植物,为中国特有的单属植物,属孑遗植物,也是全世界著名的观赏植物。),也可以用逐个计数法。 那如果我要计算蝗虫或者这些非洲野水牛又或是这遍地盛开的鲜花,应该用什么方法?——估算法。 那么怎么估算呢?这几种生物的估算方法一样吗?我们接着来看。 通过播放视频,学生真切掌握东北豹长怎么样,激发学生的学习兴趣。 以东北豹为线索提问,贯穿整堂课,引导学生思考并总结调查种群密度的方法。

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

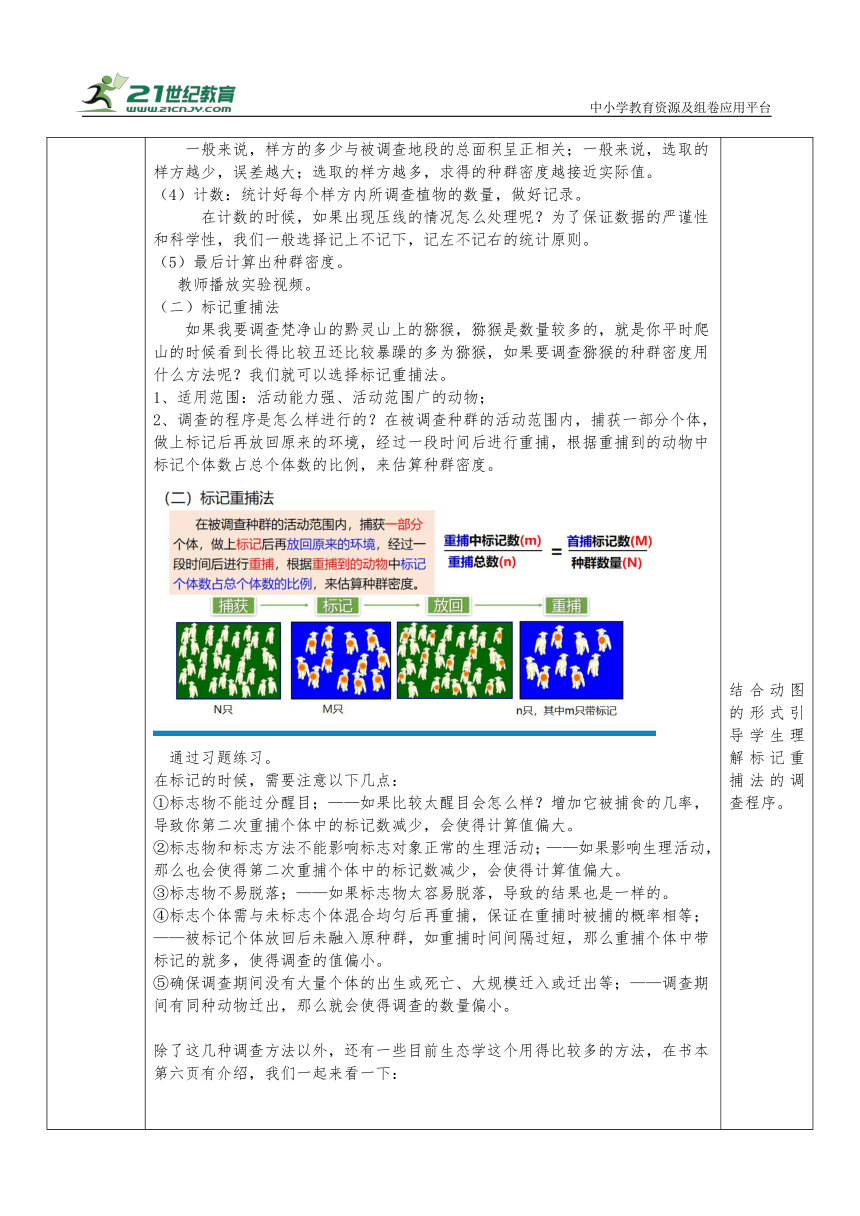

怎样估算种群密度?如何提高估算的准确性? 根据调查的种群不同,估算法可以简单归纳为三类,一种是样方法,一般用于调查植物,还有标记重捕法,用于调查活动能力强活动范围广的动物,还有黑光灯诱捕法,用于调查具有趋光性的昆虫。【黑光灯之所以夜间能用来诱杀昆虫,是因为:趋光性昆虫的视网膜上有一种色素,它能够吸收某一特殊波长的光,并引起光反应,刺激视觉神经,通过神经系统指挥运动器官,从而引起昆虫翅和足的运动,趋向光源。由于昆虫的可见光区要比人类的可见光区(390—770nm)更偏向于短波段光。大多数趋光性昆虫喜好330—400nm的紫外光波和紫光波,特别是鳞翅目和鞘翅目昆虫对这一波段更敏感。因此,专门设计出能够放射光波360nm的黑光灯,以便能对大多数害虫进行测报和诱杀。】 我们现来看一下估算法是怎样进行的。 样方法 概念:样方法的概念或者调查程序是怎样的呢?在被调查种群的分布范围内,随机选取若干个洋房,通过计数每个样方的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估算值。 范围:一般来说,植物,还有活动能力弱活动范围小的动物都可以选择样方法,比如某种昆虫的卵,植株上的蚜虫,跳蝻等都可以用样方法。 样方法的具体操作过程,我们结合教材第五页的探究实践可以总结出调查的流程。 准备:首先你要确定你去调查什么地方什么植物对吧,来到调查地点后,先大致观察一下地形,分析有没有安全隐患。 确定调查对象:观察该地段有哪些双子叶草本植物,记录下他们的名称,然后确定你们要调查哪种。一般来说,我们选择草地中的双子叶植物作为调查对象,一个是草地比较方便,因为单子叶草本植物常常是丛生或者蔓生的,从地面上难以辨别出是一株还是多株,而双子叶草本植物就容易判断。 单子叶植物还有一些简单的辨别原则,一般来说单子叶草本植物的叶片一般呈条形或披针形,叶脉一般是平行脉,双子叶植物的叶脉一般是网状脉;单子叶植物一般是只有一个萌发孔,根系常常为须根系,而双子叶植物一般是有三个萌发孔,根系常常为直根系。 确定样方:结合概念中的内容,我们在选定的地域内,随机选取若干个样方,那么怎么确定我的样方呢?样方取多少个?每个样方多大比较合适呢? 首先,取样的方法取决于你调查区域的地形情况,如果你调查的地段是正方形或不规则地段,那么选择五点取样法,五点取样法就是在你的调查区域中对角线连接,交点部分为一个调查样方,对角线的中点处分别为一个样方,总的五个样方;如果你调查的区域是那种长条形,比如我要调查大兴安岭沿线的某种植物的数量,那就可以选择等距取样法,适用于长方形或长条形地段。 确定取样的方法,那每个样方取多大呢?这个和你调查的对象有关,如果是草本植物,那么一般是1㎡,如果是灌木,一般是16㎡,如果是乔木一般是100㎡。不管你用哪种取样的方法,取样的关键要做到随机取样,不能参入主观因素,目的是为了保证调查结果的准确性,降低调查数据的误差。 一般来说,样方的多少与被调查地段的总面积呈正相关;一般来说,选取的样方越少,误差越大;选取的样方越多,求得的种群密度越接近实际值。 计数:统计好每个样方内所调查植物的数量,做好记录。 在计数的时候,如果出现压线的情况怎么处理呢?为了保证数据的严谨性和科学性,我们一般选择记上不记下,记左不记右的统计原则。 最后计算出种群密度。 教师播放实验视频。 标记重捕法 如果我要调查梵净山的黔灵山上的猕猴,猕猴是数量较多的,就是你平时爬山的时候看到长得比较丑还比较暴躁的多为猕猴,如果要调查猕猴的种群密度用什么方法呢?我们就可以选择标记重捕法。 适用范围:活动能力强、活动范围广的动物; 调查的程序是怎么样进行的?在被调查种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估算种群密度。 通过习题练习。 在标记的时候,需要注意以下几点: ①标志物不能过分醒目;——如果比较太醒目会怎么样?增加它被捕食的几率,导致你第二次重捕个体中的标记数减少,会使得计算值偏大。 ②标志物和标志方法不能影响标志对象正常的生理活动;——如果影响生理活动,那么也会使得第二次重捕个体中的标记数减少,会使得计算值偏大。 ③标志物不易脱落;——如果标志物太容易脱落,导致的结果也是一样的。 ④标志个体需与未标志个体混合均匀后再重捕,保证在重捕时被捕的概率相等;——被标记个体放回后未融入原种群,如重捕时间间隔过短,那么重捕个体中带标记的就多,使得调查的值偏小。 ⑤确保调查期间没有大量个体的出生或死亡、大规模迁入或迁出等;——调查期间有同种动物迁出,那么就会使得调查的数量偏小。 除了这几种调查方法以外,还有一些目前生态学这个用得比较多的方法,在书本第六页有介绍,我们一起来看一下: 小结: 问题驱动学生思考,学生阅读教材并总结出估算法的种类。 学生阅读总结出样方法的流程,教师在此基础上抛出问题引导学生注意实验细节以及考虑因素。 结合动图的形式引导学生理解标记重捕法的调查程序。 结合生动形象的动画、声音等媒体素材激发学生的兴趣。 通过概念图总结本部分内容,强化学生的知识联结。

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

种群的数量特征还有哪些? 种群密度只能反映种群在当前的数量吧,如果要预测种群数量的变化趋势,仅靠这一个特征是不够的,因此问题探讨中提到,42只东北豹中幼体2只,雄性和雌性的成体分别为21只和17只,未能判断的成体有2中。由此看出,在统计种群的数量时,除了种群密度是最基本的特征以外,还需要去调查性别比例,年龄组成等其他数量特征。 (一)出生率和死亡率 我们给东北豹建立国家公园是因为东北豹需要人为保护,但即使是人为保护,种群数量并没有迅速增长,而老鼠、蝗虫、蟑螂等动物,尽管我们采取各种措施防除,却仍然数量繁多,屡屡为害。这里面涉及到的原因是多方面的,但是繁殖能力的差别是重要原因,繁殖能力强的种群出生率高,种群增长快。这就涉及到出生率,与之对应的就是死亡率。 出生率指的是单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比值;死亡率是指在单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比值。比如教材上给出的数据,你是否会计算呢? 我们来看一下出生率和死亡率之间的关系对于种群密度的影响。当出生率>死亡率时候,种群密度增大;当出生率≈死亡率时,种群密度相对稳定;当出生率<死亡率时,种群密度减小。由此可看出出生率和死亡率可以直接决定种群密度。 【自然增长率=出生率-死亡率】 (二)迁入率和迁出率 据统计,几十年前,我国东北地区广袤无边的森林里生活着很多东北豹,但是随着人类的采伐林木、垦荒种地、建设铁路等,东北豹逐渐从这里迁出,几近消失。不仅仅是东北虎,我们最常见的大雁南飞,许多生物的种群都存在迁入和迁出的现象。对一个种群来说,单位时间内迁入或迁出的个体占该种群个体总数的比值,分别称为迁入率或迁出率。而且如果研究一个城市人口的变化,最主要的因素就是要考虑迁入率和迁出率,比如三亚还有北上广这些地方,在冬季或者春节的时候人口数量大量减少,就是因为人口的迁出。 迁入率>迁出率,种群密度增大; 迁入率≈迁出率,种群密度相对稳定; 迁入率<迁出率,种群密度减小。 由此可见,迁入率和迁出率是决定种群数量和种群密度的直接因素。 年龄结构 刚刚问题探讨中对于东北豹的数量进行了区分,幼体和成体的数量各有多少,这也属于种群特征,我们将其称为年龄结构,指的是一个种群中各年龄期的个体数目的比例。可以大致分为图1-3所示的三种类型。 1. 年龄结构为稳定型的种群,种群数量在近期一定能保持稳定吗 年龄结构为衰退型的种群呢?——不一定。这是因为出生率和死亡率不完全决定于年龄结构,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。 2.分析我国人口的年龄结构在1990-2018年期间发生了什么变化? 这说明我国少年儿童的人口占比在减少,老龄人口占比在增加,我们应该关注我国人口的老龄化问题。 如果是增长型的年龄结构,在没有剧烈的迁入迁出或外界环境变化的前提下,我们可以预测这个种群的数量在后面应该会逐渐增多,如果是稳定型的种群数量可能会在一段时间内保持稳定,如果是衰退型的种群,可能种群的数量会逐渐减少,因此年龄组成可预测种群密度和数量的变化趋势。 在考试或有的题目中,年龄结构的表示方法可能并不只有这一种形式,还有以下几种,你能不能判断出以下几幅图分别表示哪种年龄结构? (四)性别比例 在一个种群中,我们可能还会去关注他的雌雄占比情况,也就是性别比例,又叫做性比,是指种群中雌雄个体数目的比例。根据占比情况我们把性别比例可以分为以下三类:雌雄相当型(多见于高等动物)、雌多雄少型(多见于人工控制的种群)、雌少雄多型(多见于营社会生活的昆虫),注意: 这里的雌雄个体指的是具有生殖能力的个体,如工蜂就不计算在内。还有的个体没有雌雄之分。所以并不是所有的种群都有性比比例这一数量特征。 性别比例对于种群密度也有一定的影响。比如:利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫破坏害虫种群正常的性别比例,从而达到杀虫效果。 利用人工合成的性引诱剂(信息素)诱杀某种害虫的雄性个体,改变了害虫种群正常的性别比例,就会使很多雌性个体不能完成交配,从而使该种害虫的种群密度明显降低。 由此看出性别比例通过影响出生率间接影响种群数量 综上所述,种群密度是种群最基本的数量特征,种群的其他数量特征通过影响种群密度来影响种群数量,其中出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群密度;年龄结构通过影响出生率和死亡率来影响种群密度,性比比例通过影响出生率来影响种群密度。由此构建出该模型图。但要注意的是,除了以上条件外,气候、食物、天敌、传染病等都影响种群密度的变化。 东北豹这一动物贯穿整堂课的内容,学生能够更好地将本堂课的内容进行联席。 结合学生的生活经验引导学生分析调查城市人口必须考查迁入率和迁出率这一因素。 结合考试中常见的年龄结构的表示方法来加深学生对年龄结构的理解。 概念图总结本节内容,加深理解。

课题名称 1.1 种群的数量特征(2课时) 课堂类型: 新课 □复习课 □习题课 □实验课 □试卷讲评课 □其他:

学习者 分析 本节课的授课对象为高二(6)班学生,学生刚刚从个体层面学习了选择性必修一《稳态与调节》部分的知识点,能够较好地从微观层面的生命现象向宏观层面的生命现象进行说明。以及本节中出现的蒲公英、草本植物种群密度、东北豹、大熊猫、老鼠、鲸、渔业、人口等内容,多数学生都有一定的生活经验,或者通过媒体有较多了解。学生在初中学习过种子植物的知识,可以为探究双子叶植物的种群密度打基础。教师在本节内容需要引导学生们对于几种种群数量特征的关系进行理解,在有条件的情况下带领学生真实探究双子叶植物的种群密度的调查方法。

教学目标 1、列举种群的数量特征,说明“出生率和死亡率”“迁入率和迁出率”“年龄结构和性别比例”等种群的数量特征与种群密度的关系; 2、说出调查种群密度的主要方法,运用样方法调查草地中某种双子物植物的种群密度。

教学重点 种群的数量特征; 调查种群密度的方法。 落实教学重点的方法: 引导学生构建概念图、播放实验视频

教学难点 调查草地中某种双子叶植物的种群密度。 突破教学难点的方法: 播放实验视频

教学资源 选择 教师用书、教材、题单、天天练 技术手段的使用: 电子白板、板书、多媒体

课时: 2课时

核心问题 怎样估算种群密度?如何提高估算的准确性? 种群的数量特征有哪些? 如何根据种群的特征预测其未来的发展趋势?

教学过程设计

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

回顾旧知, 科学家访谈 同学们,你们对这幅图熟悉吗?这是在必修一第一章第一节的时候我们学习的生命系统的结构层次。从细胞-组织-器官-系统-个体-种群-群落-生态系统-生物圈,细胞是最基本的生命系统,生物圈是最大的生命系统,我们在必修一必修二主要从细胞层面上进行了学习,在前段时间的选择性必修一中我们则是从个体层面(包括动物和植物)学习了生命活动的进行,前面这部分都属于微观层面上的学习,从个体开始到选择性必修二,我们主要学习宏观层面的生命系统。大家打开目录,我们简单看一下选择性必修二要学些什么?种群、群落、生态系统以及人与环境,由此可以看到,到选择性必修二我们基本上对每个层次的生命活动都进行了学习。 选择性必修二的内容其实可以归纳为生态学部分的内容,我们来看看生态学家方精云院士对生态学的看法吧。 习近平总书记倡导的绿水青山就是金山银山,里面涉及到很多与生物防治和生物治理等相关的内容,也就是生态学的应用,方精云院士的内容让我们知道生态文明的目的是实现人和自然的和谐共生,并不是从此就停止开发,以及他们团队的碳循环研究成果也比较显著,相信大家从上学期开始就接触较多关于碳中和的文章,其中也就涉及生态学中的碳循环的研究。不管是生态学还是之前选择性必修一中出现的许智宏院士,我们都可以看出科研并不是简单的理论研究,还需要精神和身体的支撑。 好,那我们进入个体层面以上的生命系统,也就是种群。 那么什么是种群呢? 种群的概念指的是:在一定的空间范围内,同种生物所有个体形成的集合就是种群。 比如:一个水池里的全部鱼、一个鱼缸里的全部金鱼,哪个描述属于一个种群? 因此,种群的概念有三个关键词:①一定空间范围内 ②同种生物③全部个体。在必修二学习进化的时候,我们已经学习种群是物种繁殖、进化的单位。 今天我们进入第一章内容:种群及其动态。 通过必修一的生命系统结构层次图形,引导学生回顾高中生物学所学内容,将其连接起来,并作为过渡导入宏观层面上的学习,导入选择性必修二的内容。 科学家访谈部分内容可以加深学生对于本模块的理解和认知。

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

什么是种群?怎么计算种群密度? 教师播放视频:视频中出现了一种大家可能没有听过的动物,东北豹,这个公园是由北京师范大学东北虎豹研究团队推动建立的。(拓展:东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站 (bnu.)网址,可发给学生了解) 在书本第二页问题探讨部分:2015年,我国科学家基于长期的野外观测查明:在我国东北长白山脉北部地区,共监测到东北豹42只,其中, 幼体2只,雄性和雌性的成体分别为21只和17只,未能判断性别的成体。 1.调查东北豹的种群数量对于保护它们有什么意义?——弄清东北豹的数量现状,才能有针对性地采取有效的保护措施。 2.调查东北豹种群中雌雄个体的数目对于预测该种群的发展趋势有什么意义?——东北豹种群中雌雄个体的比例影响种群的出生率,从而影响种群数量的变化。 我们知道东北豹的分布区域,那么如果我想知道在这个地区东北豹的种群密度是多少,还需要什么条件?——还需要生活区域的面积。 好像大家都知道怎么计算种群密度,你能不能给它下个定义呢?种群密度指的是种群在单位面积或单位体积中的个体数。其实就是种群的数量除以总面积或者总体积。这里的体积是考虑到一些水生动物,比如我要计算某种鱼的种群密度,那么就应该是去计算单位体积内的这种鱼的数量对吧。 种群密度是种群最基本的数量特征。研究种群密度的多少对于濒危动物保护、农田杂草状况调查、渔业上捕捞强度的确定、农林害虫的监测和预报等都有重要的启示意义。 如果是刚刚东北豹的种群密度,你觉得是逐个计数得出还是估算法得出的? 逐个计数法,这主要适用于分布范围较小、个体较大的种群,除了东北豹以外,还有一种植物——珙桐(国家一级重点保护野生植物,为中国特有的单属植物,属孑遗植物,也是全世界著名的观赏植物。),也可以用逐个计数法。 那如果我要计算蝗虫或者这些非洲野水牛又或是这遍地盛开的鲜花,应该用什么方法?——估算法。 那么怎么估算呢?这几种生物的估算方法一样吗?我们接着来看。 通过播放视频,学生真切掌握东北豹长怎么样,激发学生的学习兴趣。 以东北豹为线索提问,贯穿整堂课,引导学生思考并总结调查种群密度的方法。

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

怎样估算种群密度?如何提高估算的准确性? 根据调查的种群不同,估算法可以简单归纳为三类,一种是样方法,一般用于调查植物,还有标记重捕法,用于调查活动能力强活动范围广的动物,还有黑光灯诱捕法,用于调查具有趋光性的昆虫。【黑光灯之所以夜间能用来诱杀昆虫,是因为:趋光性昆虫的视网膜上有一种色素,它能够吸收某一特殊波长的光,并引起光反应,刺激视觉神经,通过神经系统指挥运动器官,从而引起昆虫翅和足的运动,趋向光源。由于昆虫的可见光区要比人类的可见光区(390—770nm)更偏向于短波段光。大多数趋光性昆虫喜好330—400nm的紫外光波和紫光波,特别是鳞翅目和鞘翅目昆虫对这一波段更敏感。因此,专门设计出能够放射光波360nm的黑光灯,以便能对大多数害虫进行测报和诱杀。】 我们现来看一下估算法是怎样进行的。 样方法 概念:样方法的概念或者调查程序是怎样的呢?在被调查种群的分布范围内,随机选取若干个洋房,通过计数每个样方的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估算值。 范围:一般来说,植物,还有活动能力弱活动范围小的动物都可以选择样方法,比如某种昆虫的卵,植株上的蚜虫,跳蝻等都可以用样方法。 样方法的具体操作过程,我们结合教材第五页的探究实践可以总结出调查的流程。 准备:首先你要确定你去调查什么地方什么植物对吧,来到调查地点后,先大致观察一下地形,分析有没有安全隐患。 确定调查对象:观察该地段有哪些双子叶草本植物,记录下他们的名称,然后确定你们要调查哪种。一般来说,我们选择草地中的双子叶植物作为调查对象,一个是草地比较方便,因为单子叶草本植物常常是丛生或者蔓生的,从地面上难以辨别出是一株还是多株,而双子叶草本植物就容易判断。 单子叶植物还有一些简单的辨别原则,一般来说单子叶草本植物的叶片一般呈条形或披针形,叶脉一般是平行脉,双子叶植物的叶脉一般是网状脉;单子叶植物一般是只有一个萌发孔,根系常常为须根系,而双子叶植物一般是有三个萌发孔,根系常常为直根系。 确定样方:结合概念中的内容,我们在选定的地域内,随机选取若干个样方,那么怎么确定我的样方呢?样方取多少个?每个样方多大比较合适呢? 首先,取样的方法取决于你调查区域的地形情况,如果你调查的地段是正方形或不规则地段,那么选择五点取样法,五点取样法就是在你的调查区域中对角线连接,交点部分为一个调查样方,对角线的中点处分别为一个样方,总的五个样方;如果你调查的区域是那种长条形,比如我要调查大兴安岭沿线的某种植物的数量,那就可以选择等距取样法,适用于长方形或长条形地段。 确定取样的方法,那每个样方取多大呢?这个和你调查的对象有关,如果是草本植物,那么一般是1㎡,如果是灌木,一般是16㎡,如果是乔木一般是100㎡。不管你用哪种取样的方法,取样的关键要做到随机取样,不能参入主观因素,目的是为了保证调查结果的准确性,降低调查数据的误差。 一般来说,样方的多少与被调查地段的总面积呈正相关;一般来说,选取的样方越少,误差越大;选取的样方越多,求得的种群密度越接近实际值。 计数:统计好每个样方内所调查植物的数量,做好记录。 在计数的时候,如果出现压线的情况怎么处理呢?为了保证数据的严谨性和科学性,我们一般选择记上不记下,记左不记右的统计原则。 最后计算出种群密度。 教师播放实验视频。 标记重捕法 如果我要调查梵净山的黔灵山上的猕猴,猕猴是数量较多的,就是你平时爬山的时候看到长得比较丑还比较暴躁的多为猕猴,如果要调查猕猴的种群密度用什么方法呢?我们就可以选择标记重捕法。 适用范围:活动能力强、活动范围广的动物; 调查的程序是怎么样进行的?在被调查种群的活动范围内,捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例,来估算种群密度。 通过习题练习。 在标记的时候,需要注意以下几点: ①标志物不能过分醒目;——如果比较太醒目会怎么样?增加它被捕食的几率,导致你第二次重捕个体中的标记数减少,会使得计算值偏大。 ②标志物和标志方法不能影响标志对象正常的生理活动;——如果影响生理活动,那么也会使得第二次重捕个体中的标记数减少,会使得计算值偏大。 ③标志物不易脱落;——如果标志物太容易脱落,导致的结果也是一样的。 ④标志个体需与未标志个体混合均匀后再重捕,保证在重捕时被捕的概率相等;——被标记个体放回后未融入原种群,如重捕时间间隔过短,那么重捕个体中带标记的就多,使得调查的值偏小。 ⑤确保调查期间没有大量个体的出生或死亡、大规模迁入或迁出等;——调查期间有同种动物迁出,那么就会使得调查的数量偏小。 除了这几种调查方法以外,还有一些目前生态学这个用得比较多的方法,在书本第六页有介绍,我们一起来看一下: 小结: 问题驱动学生思考,学生阅读教材并总结出估算法的种类。 学生阅读总结出样方法的流程,教师在此基础上抛出问题引导学生注意实验细节以及考虑因素。 结合动图的形式引导学生理解标记重捕法的调查程序。 结合生动形象的动画、声音等媒体素材激发学生的兴趣。 通过概念图总结本部分内容,强化学生的知识联结。

问题情境 教学活动设计 (学习活动设计) 设计意图

种群的数量特征还有哪些? 种群密度只能反映种群在当前的数量吧,如果要预测种群数量的变化趋势,仅靠这一个特征是不够的,因此问题探讨中提到,42只东北豹中幼体2只,雄性和雌性的成体分别为21只和17只,未能判断的成体有2中。由此看出,在统计种群的数量时,除了种群密度是最基本的特征以外,还需要去调查性别比例,年龄组成等其他数量特征。 (一)出生率和死亡率 我们给东北豹建立国家公园是因为东北豹需要人为保护,但即使是人为保护,种群数量并没有迅速增长,而老鼠、蝗虫、蟑螂等动物,尽管我们采取各种措施防除,却仍然数量繁多,屡屡为害。这里面涉及到的原因是多方面的,但是繁殖能力的差别是重要原因,繁殖能力强的种群出生率高,种群增长快。这就涉及到出生率,与之对应的就是死亡率。 出生率指的是单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比值;死亡率是指在单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比值。比如教材上给出的数据,你是否会计算呢? 我们来看一下出生率和死亡率之间的关系对于种群密度的影响。当出生率>死亡率时候,种群密度增大;当出生率≈死亡率时,种群密度相对稳定;当出生率<死亡率时,种群密度减小。由此可看出出生率和死亡率可以直接决定种群密度。 【自然增长率=出生率-死亡率】 (二)迁入率和迁出率 据统计,几十年前,我国东北地区广袤无边的森林里生活着很多东北豹,但是随着人类的采伐林木、垦荒种地、建设铁路等,东北豹逐渐从这里迁出,几近消失。不仅仅是东北虎,我们最常见的大雁南飞,许多生物的种群都存在迁入和迁出的现象。对一个种群来说,单位时间内迁入或迁出的个体占该种群个体总数的比值,分别称为迁入率或迁出率。而且如果研究一个城市人口的变化,最主要的因素就是要考虑迁入率和迁出率,比如三亚还有北上广这些地方,在冬季或者春节的时候人口数量大量减少,就是因为人口的迁出。 迁入率>迁出率,种群密度增大; 迁入率≈迁出率,种群密度相对稳定; 迁入率<迁出率,种群密度减小。 由此可见,迁入率和迁出率是决定种群数量和种群密度的直接因素。 年龄结构 刚刚问题探讨中对于东北豹的数量进行了区分,幼体和成体的数量各有多少,这也属于种群特征,我们将其称为年龄结构,指的是一个种群中各年龄期的个体数目的比例。可以大致分为图1-3所示的三种类型。 1. 年龄结构为稳定型的种群,种群数量在近期一定能保持稳定吗 年龄结构为衰退型的种群呢?——不一定。这是因为出生率和死亡率不完全决定于年龄结构,还会受到食物、天敌、气候等多种因素的影响。此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。 2.分析我国人口的年龄结构在1990-2018年期间发生了什么变化? 这说明我国少年儿童的人口占比在减少,老龄人口占比在增加,我们应该关注我国人口的老龄化问题。 如果是增长型的年龄结构,在没有剧烈的迁入迁出或外界环境变化的前提下,我们可以预测这个种群的数量在后面应该会逐渐增多,如果是稳定型的种群数量可能会在一段时间内保持稳定,如果是衰退型的种群,可能种群的数量会逐渐减少,因此年龄组成可预测种群密度和数量的变化趋势。 在考试或有的题目中,年龄结构的表示方法可能并不只有这一种形式,还有以下几种,你能不能判断出以下几幅图分别表示哪种年龄结构? (四)性别比例 在一个种群中,我们可能还会去关注他的雌雄占比情况,也就是性别比例,又叫做性比,是指种群中雌雄个体数目的比例。根据占比情况我们把性别比例可以分为以下三类:雌雄相当型(多见于高等动物)、雌多雄少型(多见于人工控制的种群)、雌少雄多型(多见于营社会生活的昆虫),注意: 这里的雌雄个体指的是具有生殖能力的个体,如工蜂就不计算在内。还有的个体没有雌雄之分。所以并不是所有的种群都有性比比例这一数量特征。 性别比例对于种群密度也有一定的影响。比如:利用人工合成的性引诱剂诱杀某种害虫破坏害虫种群正常的性别比例,从而达到杀虫效果。 利用人工合成的性引诱剂(信息素)诱杀某种害虫的雄性个体,改变了害虫种群正常的性别比例,就会使很多雌性个体不能完成交配,从而使该种害虫的种群密度明显降低。 由此看出性别比例通过影响出生率间接影响种群数量 综上所述,种群密度是种群最基本的数量特征,种群的其他数量特征通过影响种群密度来影响种群数量,其中出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群密度;年龄结构通过影响出生率和死亡率来影响种群密度,性比比例通过影响出生率来影响种群密度。由此构建出该模型图。但要注意的是,除了以上条件外,气候、食物、天敌、传染病等都影响种群密度的变化。 东北豹这一动物贯穿整堂课的内容,学生能够更好地将本堂课的内容进行联席。 结合学生的生活经验引导学生分析调查城市人口必须考查迁入率和迁出率这一因素。 结合考试中常见的年龄结构的表示方法来加深学生对年龄结构的理解。 概念图总结本节内容,加深理解。