第18课 中国人失掉自信力了吗 课件(共31张PPT) 2024-2025学年部编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 第18课 中国人失掉自信力了吗 课件(共31张PPT) 2024-2025学年部编版语文九年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-02 17:20:50 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

中国人

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,此时的鲁迅已经53岁,两年以后1936年10月19日病逝于上海。这是鲁迅先生晚年的作品。

鲁迅

失掉自信力了吗

教学目标

1.联系时代背景,了解驳论,把握作者观点;

(重点)

2.细读文本,梳理论证思路,明晰“中国脊梁”的含义。 (难点)

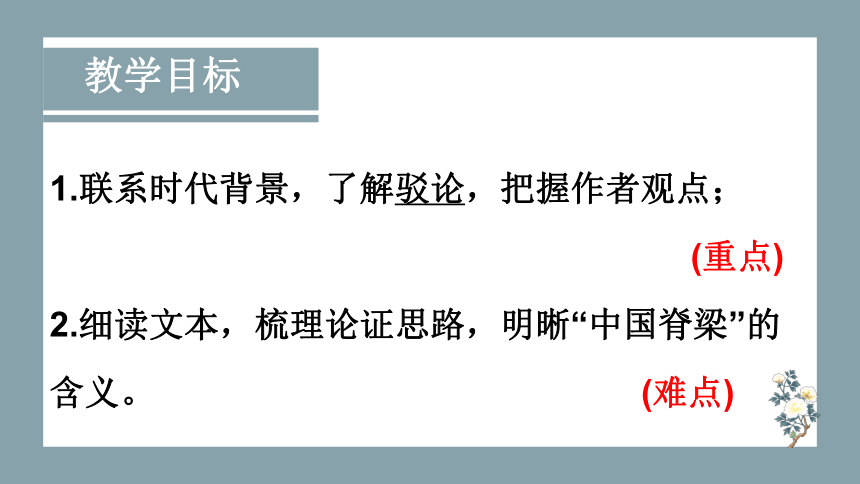

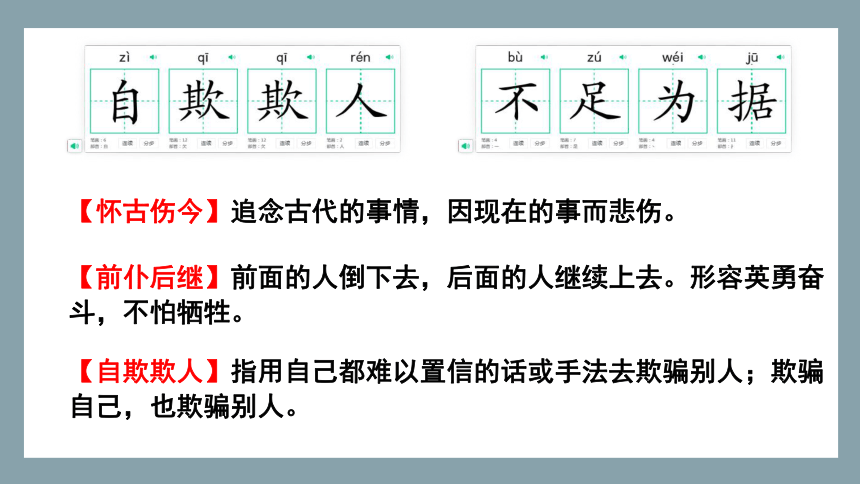

【怀古伤今】追念古代的事情,因现在的事而悲伤。

【前仆后继】前面的人倒下去,后面的人继续上去。形容英勇奋斗,不怕牺牲。

【自欺欺人】指用自己都难以置信的话或手法去欺骗别人;欺骗自己,也欺骗别人。

自由朗读课文,理清文章层次结构。

整体感知

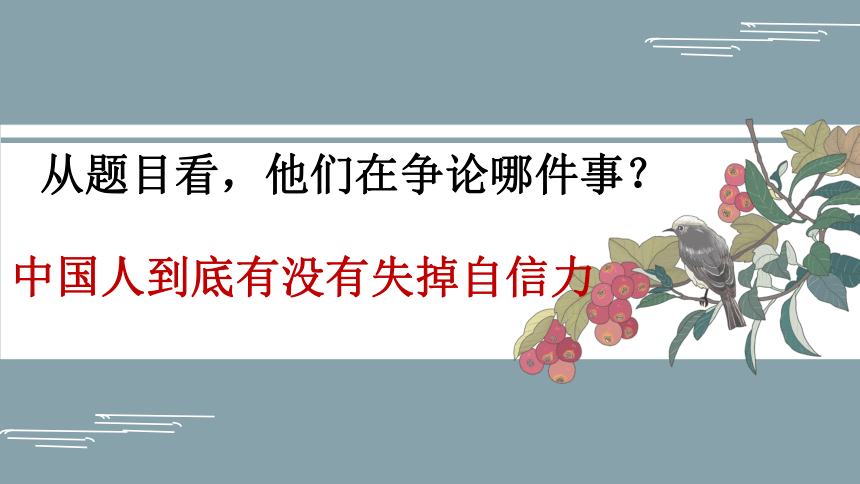

从题目看,他们在争论哪件事?

中国人到底有没有失掉自信力

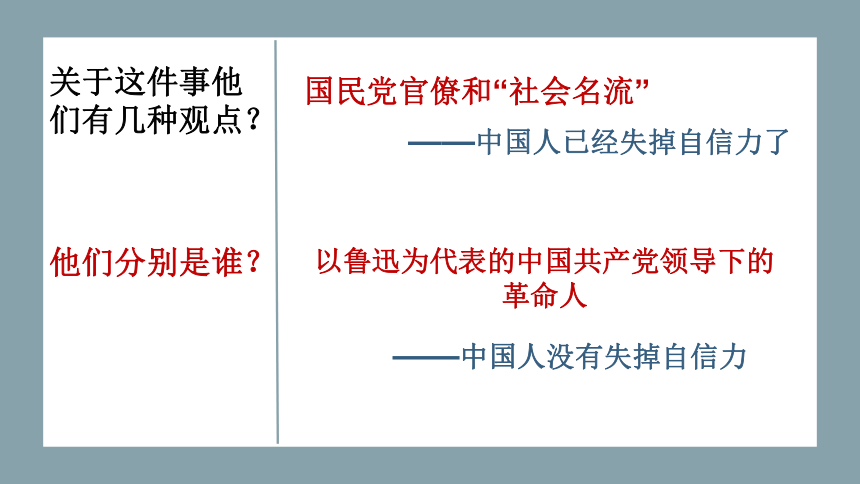

关于这件事他们有几种观点?

他们分别是谁?

——中国人已经失掉自信力了

——中国人没有失掉自信力

国民党官僚和“社会名流”

以鲁迅为代表的中国共产党领导下的革命人

他们当时为何要因“中国人有没有失掉自信力”进行争论呢?

壹

背景资料

“九一八事变”

1931年9月18日夜,日军以其制造的“柳条湖事件”为借口,大举进攻沈阳9月19日占领沈阳,1932年1月,东北三省全部沦陷。由于蒋介石的“不抵抗政策”,仅三个月,整个东北三省100万平方公里的大好河山和3000万同胞陷于日寇铁蹄的蹂躏下。

贰

背景资料

“我中国地大物博,人口众多。”(选自20世纪30年代国民党的御用报纸。)

“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”。选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲。

1934年4月,国民党反动政客戴季陶和下野的北洋军阀头子段棋瑞等,又请第九世班禅喇嘛于4月28日至5月18日在杭州灵隐寺举行“时轮金刚法会”,“求佛菩萨保佑”。

叁

背景资料

1934年8月27日,当时颇有影响的资产阶级报纸《大公报》也发表了《孔子诞辰纪念》的社评,散布“中国人失掉自信力了”。

“九一八”事变三周年之际,有些人结合种种现实散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

对待这情况,

如何重拾中国人的民族自信力呢?

驳倒这种歪曲理论

驳倒辩论赛

请结合资料和课文内容,填写表格,展开“中国人失掉自信力了吗?”的辩论赛

中国人失掉自信力了吗? 正方 反方

中国人已经失掉自信力了 中国人没有失掉自信力

论据1: 反驳:

论据2: 反驳:

论据3: 反驳:

鲁迅观点: 论据1:自古 论据2:现在 九一八东北沦陷,我国地大物博沦陷

九一八事件不靠自己收复,等国联判决

这是信“地”

这是信“国联”

举行“时轮金刚法会”,“求佛菩萨保”

这是求神拜佛,自欺力!

我们有并不失掉自信力的中国人

埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人——中国的脊梁

确信不自欺的人,有前仆后继战斗的人

文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,与后文的批判有什么关系?

先确认敌论据的真实性,但这真实的论据不能证明其论点,为后文的驳论证垫定基础。

由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

立论

对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的论证方法(一般议论文)。

本文

鲁迅不仅直接反驳了对方的论据还直接否定了对方的观点,这种议论文叫做驳论文。

论点

论据

论证

先驳

后立

驳论文:就一定的事件和问题发表议论,揭露和驳斥错误的、反动的见解或主张。

鲁迅写这篇驳论文的目的是什么?

面对国家、民族灰暗处境下的人们,为了激励他们抗争的民族自信力、自信心!

我们有并不失掉自信力的中国人在

埋头苦干的人,拼命硬干的人,

为民请命的人,舍身求法的人,……

这就是中国的脊梁。

正面立论,间接反驳敌论点。

这一类人们坚持抗战和民族解放。

作者是怎么证明正面论点的?

间接反驳

文中“中国的脊梁”指什么人 能不能举例说明?

指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕升、祖冲之、李时珍、詹天佑等人

指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人

指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞等人

指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘、法显等人

“埋头苦干的人”

“拼命硬干的人”

“为民请命的人”

“舍身求法的人”

举例

论证

埋头苦干的人,

拼命硬干的人......

比 喻

中国的脊梁

他们身上到底具有什么样的“脊梁”精神?

比喻

论证

有坚硬、竖直、人体的中轴等特点。

比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

形象地揭示出有自信力的优秀中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

脊梁

“自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要自己去看地底下。”

这一句话中“状元宰相”“地底下”分别指什么?这句话有怎样的深刻内涵?

状元宰相:指统治阶级的御用文人。

地底下:指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。

论据

论点:

两年前:

不久:

现在:

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

中国人失掉自信力了

直接反驳

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

(1—2)

(3—5)

敌论据论点

偷换概念

简要分析本文的论证思路。

间接反驳

己论点

有并不失掉自信力的中国人在

己论据

古

今

结论:

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

脊 梁

(6—8)

(9)

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

有确信, 不自欺

前仆后继的战斗

鲁迅是中国的脊梁吗?

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,此时的鲁迅已经53岁,两年以后1936年10月19日病逝于上海。这是鲁迅先生晚年的作品。

是的。为拯救中国民众麻木愚昧的思想,弃医从文;在敌人和“战友”的夹攻下的“横战”的作者鲁迅先生

1935年,鲁迅居住在上海四川北路帝国主义越界筑路区域,即“半租界”,收集1934年所作杂文,命名为《且介亭杂文》,“且介”即取“租界”二字各一半而成,意喻中国的主权只剩下一半。

这篇文章初了结构妙、内容妙,精神高之外,题目也妙,请让我们再次回到标题,题目有何之妙?

①题目是一个问句,有很大的吸引力;

②题目点出了当时某些中国人的悲哀论调;

⑤题目暗示了暗示了文章的写作思路,先驳而后立。

③题目表现了作者对这一论调的批驳和揭露;

④题目同时暗示了作者对感这一论调的激愤情感;

先驳后立结构妙,论点鲜明论据凿。

概说论据内容丰,举例论证又比喻。

人物精神隐藏深,国之“脊梁”要揣摩。

题目统领全篇好,言简意赅多关意。

小结

中国人

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,此时的鲁迅已经53岁,两年以后1936年10月19日病逝于上海。这是鲁迅先生晚年的作品。

鲁迅

失掉自信力了吗

教学目标

1.联系时代背景,了解驳论,把握作者观点;

(重点)

2.细读文本,梳理论证思路,明晰“中国脊梁”的含义。 (难点)

【怀古伤今】追念古代的事情,因现在的事而悲伤。

【前仆后继】前面的人倒下去,后面的人继续上去。形容英勇奋斗,不怕牺牲。

【自欺欺人】指用自己都难以置信的话或手法去欺骗别人;欺骗自己,也欺骗别人。

自由朗读课文,理清文章层次结构。

整体感知

从题目看,他们在争论哪件事?

中国人到底有没有失掉自信力

关于这件事他们有几种观点?

他们分别是谁?

——中国人已经失掉自信力了

——中国人没有失掉自信力

国民党官僚和“社会名流”

以鲁迅为代表的中国共产党领导下的革命人

他们当时为何要因“中国人有没有失掉自信力”进行争论呢?

壹

背景资料

“九一八事变”

1931年9月18日夜,日军以其制造的“柳条湖事件”为借口,大举进攻沈阳9月19日占领沈阳,1932年1月,东北三省全部沦陷。由于蒋介石的“不抵抗政策”,仅三个月,整个东北三省100万平方公里的大好河山和3000万同胞陷于日寇铁蹄的蹂躏下。

贰

背景资料

“我中国地大物博,人口众多。”(选自20世纪30年代国民党的御用报纸。)

“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”。选自蒋介石在“九一八”事件发生后的演讲。

1934年4月,国民党反动政客戴季陶和下野的北洋军阀头子段棋瑞等,又请第九世班禅喇嘛于4月28日至5月18日在杭州灵隐寺举行“时轮金刚法会”,“求佛菩萨保佑”。

叁

背景资料

1934年8月27日,当时颇有影响的资产阶级报纸《大公报》也发表了《孔子诞辰纪念》的社评,散布“中国人失掉自信力了”。

“九一八”事变三周年之际,有些人结合种种现实散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自信力。

对待这情况,

如何重拾中国人的民族自信力呢?

驳倒这种歪曲理论

驳倒辩论赛

请结合资料和课文内容,填写表格,展开“中国人失掉自信力了吗?”的辩论赛

中国人失掉自信力了吗? 正方 反方

中国人已经失掉自信力了 中国人没有失掉自信力

论据1: 反驳:

论据2: 反驳:

论据3: 反驳:

鲁迅观点: 论据1:自古 论据2:现在 九一八东北沦陷,我国地大物博沦陷

九一八事件不靠自己收复,等国联判决

这是信“地”

这是信“国联”

举行“时轮金刚法会”,“求佛菩萨保”

这是求神拜佛,自欺力!

我们有并不失掉自信力的中国人

埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人——中国的脊梁

确信不自欺的人,有前仆后继战斗的人

文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,与后文的批判有什么关系?

先确认敌论据的真实性,但这真实的论据不能证明其论点,为后文的驳论证垫定基础。

由真实的存在依据推出错误的结论,从而证明对方的论点是错误的。

立论

对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的论证方法(一般议论文)。

本文

鲁迅不仅直接反驳了对方的论据还直接否定了对方的观点,这种议论文叫做驳论文。

论点

论据

论证

先驳

后立

驳论文:就一定的事件和问题发表议论,揭露和驳斥错误的、反动的见解或主张。

鲁迅写这篇驳论文的目的是什么?

面对国家、民族灰暗处境下的人们,为了激励他们抗争的民族自信力、自信心!

我们有并不失掉自信力的中国人在

埋头苦干的人,拼命硬干的人,

为民请命的人,舍身求法的人,……

这就是中国的脊梁。

正面立论,间接反驳敌论点。

这一类人们坚持抗战和民族解放。

作者是怎么证明正面论点的?

间接反驳

文中“中国的脊梁”指什么人 能不能举例说明?

指默默无闻、努力工作的广大劳动人民。

如毕升、祖冲之、李时珍、詹天佑等人

指那些不怕牺牲、不计得失、忠于祖国的人。

如岳飞、文天祥、戚继光、林则徐等人

指同情人民,为人民鸣不平、伸张正义的人。

如屈原、关汉卿、海瑞等人

指历尽艰辛、英勇献身、追求真理的人。

如商鞅、谭嗣同、玄奘、法显等人

“埋头苦干的人”

“拼命硬干的人”

“为民请命的人”

“舍身求法的人”

举例

论证

埋头苦干的人,

拼命硬干的人......

比 喻

中国的脊梁

他们身上到底具有什么样的“脊梁”精神?

比喻

论证

有坚硬、竖直、人体的中轴等特点。

比喻中国自古以来有着坚定信念、不屈精神、对历史发展起到重大推动作用的优秀儿女。

形象地揭示出有自信力的优秀中华儿女身上坚定、正直、顽强的精神,以及对中国历史发展起到的重大作用。

脊梁

“自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要自己去看地底下。”

这一句话中“状元宰相”“地底下”分别指什么?这句话有怎样的深刻内涵?

状元宰相:指统治阶级的御用文人。

地底下:指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。

论据

论点:

两年前:

不久:

现在:

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

中国人失掉自信力了

直接反驳

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

(1—2)

(3—5)

敌论据论点

偷换概念

简要分析本文的论证思路。

间接反驳

己论点

有并不失掉自信力的中国人在

己论据

古

今

结论:

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

脊 梁

(6—8)

(9)

埋头苦干的人

拼命硬干的人

为民请命的人

舍身求法的人

有确信, 不自欺

前仆后继的战斗

鲁迅是中国的脊梁吗?

《中国人失掉自信力了吗》写于1934年9月25日,此时的鲁迅已经53岁,两年以后1936年10月19日病逝于上海。这是鲁迅先生晚年的作品。

是的。为拯救中国民众麻木愚昧的思想,弃医从文;在敌人和“战友”的夹攻下的“横战”的作者鲁迅先生

1935年,鲁迅居住在上海四川北路帝国主义越界筑路区域,即“半租界”,收集1934年所作杂文,命名为《且介亭杂文》,“且介”即取“租界”二字各一半而成,意喻中国的主权只剩下一半。

这篇文章初了结构妙、内容妙,精神高之外,题目也妙,请让我们再次回到标题,题目有何之妙?

①题目是一个问句,有很大的吸引力;

②题目点出了当时某些中国人的悲哀论调;

⑤题目暗示了暗示了文章的写作思路,先驳而后立。

③题目表现了作者对这一论调的批驳和揭露;

④题目同时暗示了作者对感这一论调的激愤情感;

先驳后立结构妙,论点鲜明论据凿。

概说论据内容丰,举例论证又比喻。

人物精神隐藏深,国之“脊梁”要揣摩。

题目统领全篇好,言简意赅多关意。

小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)